|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Effendi,« sagte er, »Mein Stamm schuldet Dir unendlichen Dank. Wir werden denselben niemals abtragen können. Diesen großen Sieg und alle seine Folgen haben wir nur durch Dich.«

»Dankt mir dadurch, daß Ihr die besiegten Beni Suef menschlich behandelt.«

»Das werden wir. Eigentlich müßten sie unsere Sclaven sein. Wir könnten ihre Palmen zerstören, ihre Brunnen zuschütten und ihnen Alles nehmen.«

»Das werdet Ihr nicht.«

»Nein. Wir werden ihnen unsere Beute nehmen und alle Waffen, damit sie nicht wieder gegen uns kämpfen können. Wir nehmen ihnen von ihren Heerden und Vorräthen so viel, daß ihnen genug zum Leben übrig bleibt, aber auch nicht mehr. Sie müssen in Allem von uns abhängig sein. Sie dürfen keinem andern Menschen Etwas bezahlen können, sondern sie müssen gezwungen sein. Alles von uns zu kaufen. So sind sie nicht Sclaven, aber doch abhängig von uns.«

»Erzieht sie immerhin zu Kriegern. Ihr könnt sie gebrauchen. Hoffentlich seid Ihr stets gute Freunde des Vicekönigs!«

»Ich war es bereits, und wir werden es sein und bleiben. Hat er nicht Dich zu uns gesandt? Hat er uns nicht durch Dich die Nadelgewehre geschickt, durch welche wir siegten, und Munition und viele andere Geschenke? Sprachst Du nicht davon, daß wir einen Vertrag mit ihm machen sollten?«

»Ja, er wünscht es.«

»Einen geschriebenen Vertrag auf Pergament?«

»Nein. Ihr seid Männer und redet keine Unwahrheit. Euer Wort gilt, ganz gleich, ob es geschrieben oder gesprochen ist.«

»Du hast Recht. Sage dem Vicekönig also, daß er uns als seine Freunde betrachten solle. Wenn er uns braucht, soll er es uns sagen, und wir werden thun, was er wünscht.«

»Ich werde es ihm sagen.«

»Und ihm auch Alles erzählen, was bei uns geschehen ist?«

»Alles. Ich werde ihm mehr erzählen müssen, als was Du selbst jetzt weißt.« –

»Was wäre das?«

»Daß Falehd todt ist.«

»Ah! Er ist gestorben? Hat er mit gekämpft?«

»Nicht mit den Beni Suef, sondern auf eigene Faust. Er ist in das Lager gegangen und in die Ruine eingedrungen.«

»O Allah! Was ist da geschehen? Hat er einen Mord, eine Unthat begangen?«

»Er wollte, aber es ist ihm nicht gelungen.«

Steinbach erzählte, was geschehen war und beruhigte dadurch das Gemüth Tarifs, dem es bereits Angst um die Königin geworden war. Der Letztere fragte:

»Waren seine Genossen nicht dabei?«

»Nein. Hast Du sie während der Verfolgung nicht gesehen?«

»Ich habe keine Spur von ihnen bemerkt.«

»Also entkommen?«

»Ja.«

»Das ist ihr Glück! Sie hätten sterben müssen, da sie ihr Wort gebrochen haben und mit dem Feinde gegen uns gezogen sind.«

Steinbach wollte hieran eine Erläuterung knüpfen, aber Tarik wurde geholt. Es sollte über die Beute ein Beschluß gefaßt werden, wozu die bedeutenderen Krieger zur Berathung zusammentreten sollten.

Natürlich sollte auch Steinbach daran Theil nehmen; er schlug es aber ab. Die Beuteangelegenheit war ihm zu unerquicklich, und überdies trieb ihn sein Herz, sich von Nena über Gökala erzählen zu lassen. Er rief also diesen zu sich und ging mit ihm ein Stück fort, wo es kein Geräusch gab – unter den Palmen hin, bis fast an den Rand der Dattelpflanzung, wohin der Jubel der Sieger nicht zu dringen vermochte. Schon hatte er dem Indier eine Frage vorgelegt; da blieb dieser stehen, zeigte anstatt der Antwort zwischen den Bäumen hinaus in die Wüste gegen Norden und sagte:

»Dort kommt ein Reiter! Wer ist das?«

Steinbachs Auge folgte der angegebenen Richtung. Wirklich, dort kam ein Reiter herbei, und zwar so schnell, wie sein Kameel zu laufen vermochte. War das ein flüchtiger Beni Suef?

»Komm, schnell!« sagte Steinbach.

Er eilte unter den Bäumen weiter bis zu der Stelle, an welcher der Reiter die Palmen erreichen mußte. Dort stellten sich die Beiden hinter die Stämme und warteten.

Der Reiter kam mit Windeseile näher. Steinbach erkannte bereits das Gesicht – der Mann war ein alter Beni Sallahn Steinbach wußte das ganz genau. Er hatte ihn ja mehrere Male gesehen. Eine bange Ahnung beinächtigte sich seiner. Der Reiter war ein Eilbote. Einen solchen sendet man nur, wenn etwas Wichtiges geschehen ist. War es etwas Gutes oder Böses?!

Steinbach trat unter den Palmen hervor und ging dem Boten schnellen Schrittes entgegen. Dieser erkannte ihn und rief schon von Weitem:

»Allah sei Dank! Du bist es? Ich fand Niemand, mich zu erkundigen. Ich wußte nicht, ob es Euch gelungen sei, das Lager zu erobern.«

»Wir haben gesiegt.«

»Ist viel Blut geflossen?«

»Kein Tropfen.«

»Effendi, Du thust Wunder über Wunder! Thue aber nun noch eins in der Sache, wegen welcher ich zu Dir gesandt werde.«

»Ist es eine gute?«

»Eine sehr schlimme.«

»O wehe! Erzähle!«

»Gleich! Laß mich nur vorher absteigen! Mein Thier hat nicht einen Augenblick ruhen dürfen; und mein Leib ist wie Wasser, welches keinen Halt hat.«

Auf sein Zeichen legte sich das Kameel nieder, und er stieg ab.

»Wollen wir nicht in das Lager gehen,« fragte er, »wo ich meine Botschaft verkündigen werde?«

»Sage sie erst mir allein. Wenn es wirklich etwas Schlimmes ist, so ist es vielleicht möglich, daß es Personen giebt, denen wir es besser gar nicht wissen lassen.«

»Ganz wie Du willst. Die Königin ist fort!«

»Was! Wie!« rief Steinbach erschrocken.

»Und Hiluja!«

»Höre ich recht?«

»Und Zykyma!«

»Wohin?«

»Wir wissen es nicht.«

»Ihr müßt es doch wissen! Sind sie denn vielleicht unfreiwillig fort?«

»Ja, freilich.«

»Also geraubt! Von wem?«

»Von dem Grafen, dem Pascha und dem Suef.«

»Mein Gott! Wie ist das geschehen? Es ist doch ganz unmöglich! Drei Männer können doch nicht in ein Lager eindringen, welches von so vielen Beni Abbas bewacht wird!«

»Sie haben es heimlich gethan.«

»Natürlich! Erzähle, erzähle!«

Der Mann erzählte den Vorgang, wie er ihn kannte. Steinbach hörte zu, erstaunt, erzürnt, sogar ergrimmt über die Sorglosigkeit der Wächter. Als der Bericht zu Ende war, rief er aus:

»Um Gotteswillen! Mitten aus dem bewachten Lager herausgeholt! Seid Ihr denn des Teufels, Ihr Leute?«

»Ja, Effendi, das ist das richtige Wort – des Teufels. Alle wissen, daß der Teufel es gewesen ist.«

»Unsinn!«

»Ganz gewiß! Es war die Sonne der Nacht da, da ist die Hölle offen.«

»Du meinst doch nicht etwa, daß der Teufel die drei Mädchen entführt habe!« –

»Wer anders?«

»Sagtest Du nicht soeben, der Russe, der Türke und der Suef seien es gewesen?«

»Der Teufel hat nur ihre Gestalt angenommen.«

»Das ist ein nicht nur dummer, sondern sogar ein gefährlicher Aberglaube. Wer ihn besitzt, der vergißt alle Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Ist die Entführung denn sogleich bemerkt worden?«

»Ja, von Saïd, dem Arabadschi.«

»Und ist Niemand den Mädchenräubern nach?«

»Nur eben der Arabadschi. Er hat sich auf el Sselßele gesetzt.«

»Was ist das?«

»Die windesschnelle Stute des Scheikes der Beni Suef. Er wollte die Räuber verfolgen; aber es gelingt ihm nicht. Wir haben sehr genau gesehen, daß er auf Sselßele in der Luft davongeritten ist. Der Teufel hat ihn geholt.«

» O santa simplicitas. Warte hier! Ich werde Dich holen oder Dich rufen lassen.«

»Soll ich denn nicht gleich mit Dir nach dem Zeltdorfe gehen, Effendi?«

»Nein. Wir müssen Alles Aufsehen vermeiden. Noch weiß ich nicht, ob es gerathen ist, Tarik von diesem unglücklichen Vorkommnisse etwas zu sagen.«

Er ging, um zunächst Hilal aufzusuchen. Er nahm ihn bei Seite und theilte ihm die traurige Kunde in schonender Weise mit. Der Schreck Hilals war groß. Seine Aufregung war gar nicht zu beschreiben.

»Hiluja fort! Entführt! Bei allen Geistern der Wüste, das werde ich blutig rächen!« rief er aus. »Effendi, wir müssen aufbrechen, sofort aufbrechen. Ich eile, es Tarik zu sagen.«

»Halt! Warte noch! Soll Tarik auch mit aufbrechen?«

»Ja. Die Königin ist ihm ja auch gestohlen worden. Warum sollte er hierbleiben?«

»Er hat als Scheik Verpflichtungen, welche ihn hier zurückhalten.«

»Er wird einen Stellvertreter hier lassen, welcher diese Pflichten erfüllt.«

»Das wird nicht gerathen sein. Er hat seinen ersten Feldzug unternommen und seinen Sieg gewonnen. Er darf nicht im Mindesten versäumen, das zu thun, was er zu thun hat.«

»Soll er etwa ruhig zugeben, daß man ihm seine Geliebte, seine Braut, unsere Königin, geraubt hat?«

»Das soll er freilich nicht.«

»Nun, so muß er sie sich wiederholen; er muß die That rächen.«

»Dazu ist seine Gegenwart nicht unumgänglich nothwendig. Er kann auch nicht mehr thun als wir Beide.«

»Wie? Er soll nicht mit uns ziehen? Glaubst Du, sein Herz würde ihm Ruhe lassen? Glaubst Du, unsere Krieger würden ihn achten können und noch Respect vor ihm haben, wenn er sich von dem Rachezuge ausschließen wollte?«

»Ich denke, er und sie sollen einstweilen noch gar nichts von dem Geschehenen erfahren.«

»Wie? Höre ich recht? Meinst Du wirklich, daß ich schweigen könnte? Man hat uns den größten Schimpf angethan; man hat unsere Herrscherin mitten aus unserm Lager geraubt, und ich sollte es verschweigen? Das ist unmöglich, ganz und gar unmöglich. Ich eile, es zu verkünden.«

Steinbach wollte ihn zurückhalten, aber der junge Mann ließ sich nicht halten. Er begab sich zu Tarik, und da dieser nicht allein, sondern von mehreren Kriegern umgeben war, hörten auch diese die Nachricht, und so verbreitete sich die Letztere wie ein Lauffeuer weiter.

Lautes Klagegeheul erhob sich. Alles rannte durcheinander. Der Bote wurde herbeigeholt und von Gruppe zu Gruppe geführt, wo er das Vorkommniß erzählen mußte. Der ganze Stamm erklärte einmüthiglich, daß man sofort aufbrechen müsse, um die Uebelthäter zu verfolgen und die That zu rächen.

Steinbach und Normann waren die Einzigen, welche äußerliche Ruhe zeigten. Der Erstere nahm Tarik vor, um ihm Vorstellungen zu machen. Der junge Scheik wollte nichts davon hören, daß er hier zurückbleiben sollte.

»Meinst Du, daß ich hier ruhen könnte?« fragte er. »Badija ist fort, und ich soll hier sitzen bleiben und meine Datteln essen!«

»Nicht Datteln essen sollst Du, sondern Deine Pflichten als Anführer und Scheik sollst Du erfüllen.«

»Das werde ich ohnedem.«

»Es ist nicht so leicht und schnell gethan.«

»So! Was meinst Du denn, daß ich zu thun habe.«

»Du hast die Unterwerfung der Beni Suef zu vollbringen.«

»Das ist bereits vollbracht. Sie sind ja besiegt.«

»Du hast Maßregeln zu treffen in Beziehung auf die Regierung und Verwaltung ihres Stammes.«

»Dazu bedarf es keiner Maßregeln. Sie sind uns unterthan und haben uns zu gehorchen. Das sage ich ihnen, und sie werden sich darnach zu richten haben.« –

»Bedenke die Beute! Sie ist nicht nur reich, sondern sogar großartig. Es macht sehr viele Arbeit, Euch das auszulesen, was Euch gehören soll.«

»Wir sind die Sieger, und uns gehört also Alles. Es kommt ganz auf unsere Güte an, ob wir dem Feinde Etwas lassen wollen. Kann es da sehr viel Arbeit verursachen, ihm zu geben, was wir nicht mitnehmen wollen?«

»Je schneller Ihr hierin handelt, desto härter werdet Ihr gegen die Beni Suef sein.«

»Wollten sie etwa weich gegen uns verfahren? Sollen wir sie küssen, wenn sie uns schlagen? Dein Herz ist voller Milde, und auch das meinige ist nicht von Stein; aber die Wüste hat ihre eigenen Gesetze; ihre Bewohner handeln nach eisernen Regeln. Auge um Auge und Blut um Blut. Wir haben uns an den Suef's zu rächen, und das müssen wir thun, schon um unseres eigenen Wohles willen. Wir werden uns jetzt Alles ansehen, was vorhanden ist. Es wird leicht zu bestimmen sein, was wir mitnehmen. Alles Andere bleibt hier. Wir brechen baldigst auf. Freilich werden wir mit den Heerden, welche wir mitnehmen, nur langsam fortkommen. Wir müssen Nahrung für alle Thiere mitnehmen und Wasser; aber mich selbst kann dies nicht aufhalten. Ich übergebe das Kommando der siegreichen Karawane einem meiner zuverlässigsten Krieger und eile unterdessen vorwärts. In einer Stunde können wir aufbrechen.«

Steinbach bat noch einmal, die Beni Suef nicht allzu hart zu behandeln. Tarik antwortete:

»Deine Bitte ist gut aber unnütz. Ich werde so schonend wie möglichst mit ihnen verfahren, auch ohne daß Du diesen Wunsch wiederholtst. Ich will nicht hart gegen sie, aber auch nicht ungerecht gegen meine Leute sein. Uebrigens sage mir, wer eigentlich die Schuld trägt, daß Badija, Hiluja und Zykyma uns geraubt werden konnten! Nicht etwa die Beni Suef? Sind sie es nicht, welche den Russen, den Pascha und den Suef bei sich aufgenommen haben? Hat nicht nur allein ihr Kriegszug den Räubern Gelegenheit gegeben, den Raub auszuführen? Soll ich solchen Leuten etwa die Datteln lassen und mir die Steine nehmen? Ich will sie nicht an ihrem Leben bestrafen. Sie haben zwei Dritttheile ihrer Krieger verloren; das ist schlimm genug. Aber ihre Reichthümer darf ich ihnen nicht lassen, sonst erholen sie sich schnell, tauschen Waffen ein, suchen sich Verbündete und fallen über uns her. Sind sie aber arm, so bekommen sie keinen Verbündeten, können sich keine Waffen verschaffen und sind in allen Dingen von uns abhängig. Ich bin der Scheik meines Stammes und habe für das Wohl desselben zu sorgen. Das werde ich thun und dabei so viel Milde walten lassen, wie sich mit meiner Pflicht verträgt.«

Das war mannbar und kernhaft gesprochen. Steinbach mußte ihm Recht geben. Dieser junge Mann ließ sich als Scheik ganz außerordentlich gut an. Wenn er so fortfuhr, so konnte er seinem Stamme und folglich auch sich eine große Zukunft bereiten. Es war natürlich nicht von ihm zu verlangen, hier in der Wüste, wo das Vergeltungsrecht ohne alle Einschränkung herrscht, nach Regeln zu handeln, welche unter civilisirten Nationen am Platze sind, hier aber als Schwachheit betrachtet und verdammt worden wären.

Das Klagegeschrei verstummte rasch. Es ging zur Beute. Sagt doch schon der Prophet Jesaias in seiner berühmten Weissagung: »Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austheilet!«

Von allen vorhandenen Thierarten wurde natürlich nur das Beste ausgewählt. Tarik stellte die Regel auf, daß man für die Familie eines jeden Suef ein Lastkameel, ein Rind und zwanzig Schafe zurücklassen müsse. Pferde und Eilkameele dürfe man ihnen nicht lassen. Messer und Beile dürften sie behalten; alle Schießgewehre aber nebst Munition wurde ihnen genommen. Selbst von der Ausstattung ihrer Wohnungen behielten sie nur so viel, als unumgänglich nothwendig war. Alles Ueberflüssige wurde ihnen genommen und auf die Kameele geladen. Es war sehr nachsichtig gegen sie gehandelt, daß man ihnen nicht die Palmen umhaute. Sie konnten also ohne Sorgen leben.

Nun wurden alle vorhandenen Wasserschläuche gefüllt und viele Säcke mit Futterdatteln aufgeladen. Eine ungeheure Heerde war es, welche von den Beni Sallah zusammengetrieben wurde. Der Stamm wurde um das Doppelte reicher als er früher gewesen war. Von den Siegern umschwärmt, brach diese Heerde auf, nach dem Ferß el Hadschar zu, wo die einzige Gelegenheit war, unterwegs das Wasser zu erneuern.

Die hundert Sallah, welche die Gefangenen bisher zu bewachen gehabt hatten, blieben bis morgen früh in dem eroberten Zeltdorfe zurück, um die Besiegten an Ungehörigkeiten zu verhindern.

Natürlich sahen diese Letzteren mit stillem Ingrimm zu, daß der größte und beste Theil ihrer Habe fortgeschafft wurde. Die Meisten von ihnen brüteten Rache, mußten sich aber doch im Stillen sagen, daß ihnen die Macht und Gelegenheit dazu auf lange, lange Zeit hinaus genommen sei. Andere aber richteten ihren Zorn nicht gegen die Sieger, sondern gegen Diejenigen ihres eigenen Stammes, welche zu dem verderblichen Kriegszuge gegen die Beni Sallah gerathen hatten. Ihnen gaben sie die Schuld des Unglückes, in welches nun der ganze Stamm gerathen war, und – sie hatten nicht Unrecht.

Besonders richtete sich dieser Unwille gegen den alten Scheik, welcher der oberste Anstifter dieses Zuges gewesen war und auch heut wieder die Seinigen zu dem unheilvollen Mordplane gegen die Beni Sallah beredet hatte. Wäre derselbe nicht gefaßt worden, so hätte man wohl ein schonenderes Verhalten der Sieger erwarten können.

Steinbach zog natürlich nicht mit den Heerden. Er, Tarik, Hilal und Normann wählten sich zehn der besten Krieger und zwanzig der feinsten, schönsten Eilkameele aus und flogen auf diesen windesschnellen Thieren dem heimathlichen Zeltdorfe entgegen. Natürlich befand sich Nena, der indische Diener, bei ihnen.

Es hatte während des ganzen Tages eine drückende, entnervende Schwüle geherrscht, und nicht der mindeste Lufthauch war zu verspüren gewesen. Es war, als ob die Atmosphäre sich in ein vollständig unbewegbares Gluthmeer verwandelt habe.

Auch jetzt noch herrschte diese Hitze. Die Streiter hatten ein Gefühl, als ob sie auf ihren Thieren gebraten würden. Die Luft, welche man einathmete, schien die Lunge auszudorren.

Unter diesen Umständen dachte Keiner daran, eine Unterhaltung anzuknüpfen. Jedes Wort, welches man aussprach, erforderte eine Anstrengung der Athmungswerkzeuge, welche man vermeiden konnte.

Darum waren Alle still. Es ließ sich nichts als das Geräusch des Sandes hören, welcher von den Hufen der Kameele nach hinten geworfen wurde.

Nicht die gleiche Stille aber herrschte im Innern der wortkargen Reiter. Ein Jeder dachte an Rache und daran, wie dieselbe auszuführen sei.

So ging es vorwärts, so schnell die trefflichen Thiere es vermochten, in noch größerer Schnelligkeit als derjenigen eines Eilzuges. Man glaubt gar nicht, was so ein Eilkameel zu leisten vermag. Es kommt nicht selten vor, daß ein solches Thier an einem Tage weit über fünfzig deutsche Meilen zurücklegt, und dazu in tiefem Sande, in brennender Sonnengluth, ohne Wasser oder Nahrung zu sich zu nehmen.

Selbst als die Sonne den westlichen Horizont berührte, stiegen die Reiter nicht ab, um, wie gewöhnlich, im Sande knieend ihr frommes Abendgebet zu verrichten. Sie beteten im Dahinjagen die erste Sure des Kuran und fügten als Schluß das Glaubensbekenntniß hinzu: »Allah il Allah, Muhamed Rassuhl Allah, Gott ist Gott, und Muhammed ist sein Prophet!«

Dann wurde es schnell Nacht. Die glänzenden Sterne des südlichen Himmels stiegen auf. Man fühlte nun wenigstens die directen Strahlen der Sonne nicht mehr. Das gab eine Erleichterung und darum wurden zwischen den Reitern jetzt endlich einige Worte und Reden gewechselt.

Tarik und Hilal, die beiden Söhne des Blitzes, ritten nebeneinander und flüsterten sich ihre grimmigen Bemerkungen zu. Normann war Etwas zurückgeblieben. Er war weder ein Eingeborener, noch besaß er die robuste, riesenkräftige Natur Steinbachs. Ihn strengte der Ritt außerordentlich an.

So ritt also Steinbach an der Spitze des Zuges, der Indier neben ihm. Beide hatten während des Rittes kein Wort gewechselt, obgleich der Deutsche darauf brannte, von Gökala zu hören. Er hatte bisher nicht gefragt, um Nena zu schonen, welcher als Sclave wohl kein Leben geführt hatte, um die Kräfte zu solchen anstrengenden Ritten zu erhalten. Jetzt aber begann der Indier selbst:

»Du bist so still, Effendi. Warum schweigst Du so unausgesetzt?«

»Ich denke, das Sprechen strengt Dich an?«

»Mich? Wegen der Hitze? O Herr, ich habe so oft in der glühenden Sonne gebraten und bin so wenig von den Beni Suef geschont worden, daß mir die Hitze gar nichts mehr anhaben kann. Dazu läuft dieses herrliche Kameel so prächtig, daß es ist, als ob man in einer Ottomane säße. Ich befinde mich sehr wohl und bin bereit, alle Deine Fragen zu beantworten.«

»Warum soll ich fragen! Erzähle!«

»Du mußt wissen, daß Nubrida, dessen Herrscher ihr Vater war, hoch im Norden Indiens liegt, da wo die Riesen des Himalaja hoch in den Himmel ragen. Dort berühren sich die Interessen der Engländer und der Russen. Dort kämpfen sie still und heimlich gegen einander wie die zwei Klingen einer Scheere, welche nicht sich selbst vernichten, sondern Alles, was zwischen sie geräth. Jedes dieser beiden Völker sendet seine Beauftragten, welche nichts Anderes sind als Spione. Wehe Dem, der in ihre Hände geräth. Auch zu Banda, dem Maharadscha von Nubrida kamen Engländer und Russen. Sie wollten ihn glücklich machen, aber Jeder auf eine andere Weise. Er wollte ihr Glück nicht, denn er war bereits glücklich. Er war reich wie kein Zweiter. Zwar war ihm die heißgeliebte Gemahlin gestorben, welche eine Deutsche gewesen war, aber sie hatte ihm eine Tochter hinterlassen, ihr Ebenbild an Schönheit, Reinheit, Geist und Herzensgüte. Diese Tochter hatte die Augen des Himmels und wurde deshalb Semawa genannt – Himmelsblau.«

»Du hast sie persönlich gekannt?«

»Ja. Ich war ja Diener im Palaste ihres Vaters.«

»Also warst Du dem Maharadscha ergeben?«

»Früher, ja. Aber einstmals bestrafte er mich unschuldiger Weise sehr hart, und wenn ich auch nicht auf Rache sann, so war doch die Liebe und Ergebenheit verschwunden. Ich nahm mir vor, einen anderen Herrn zu suchen. Wer da sucht, der findet. Ich hatte bald einen anderen Herrn.«

»Wohl den Russen?«

»Ja. Doch wußte damals kein Mensch, daß er ein Russe sei. Er war vor nicht gar langer Zeit nach Nubrida gekommen, um seine Gesundheit in der dortigen reinen Luft zu stärken. Er gab sich für einen Sahib aus dem hinteren Indien aus. Er erhielt die Erlaubniß, sich in dem Garten des Maharadscha zu ergehen und erblickte dort die Prinzessin Semawa. Sein Herz erglühte in heißer Liebe für sie. Er wagte es, sich ihr zu nähern und von seinen Gefühlen zu sprechen – – – «

»Das war nicht nur kühn, sondern sogar frech!«

»Du mußt wissen, daß in Indien die Frauen nicht so eingeschlossen und verborgen werden, als in andern Ländern. Man kann gar wohl mit einem Mädchen sprechen. Semawa wies ihn mit Entrüstung zurück und meldete sein Betragen dem Herrscher, ihrem Vater. Dieser nahm ihm die Erlaubniß, den Garten zu betreten und verbot ihm sogar den Aufenthalt in seinem Lande. Der Russe zog fort, mit dem Entschlusse der Rache und mit dem Grimm zurückgewiesener Liebe im Herzen. Er nahm mich mit. Wir gingen über die Grenze, blieben aber gleich jenseits derselben wohnen. Die Gelegenheit der Rache kam sehr bald. Hoch droben im Norden, am See Issyk-kul, war ein berühmter Prophet aufgestanden. Dort giebt es ein reich gesegnetes Ländchen, Namens Terskei-Ala-Tau, mit dessen Herrscher der Maharadscha ein Freundschaftsbündniß geschlossen gehabt hatte, welches aber gestört worden war. Er hatte sich Mühe gegeben, dasselbe wieder anzuknüpfen, doch vergebens. Jetzt glaubte er, mit Hilfe dieses berühmten Propheten werde es ihm gelingen, und beschloß, diesen aufzusuchen.«

»Diese Reise war gefährlich!«

»Das wußte er. Darum reiste er nicht unter seinem Namen, sondern unter einem anderen. Man sollte ihn nicht für reich oder gar für einen Herrscher halten. Die Regierung übergab er für die Zeit seiner Abwesenheit seinem Vezier, auf den er sich verlassen konnte. Er liebte seine Tochter zu sehr, als daß die Trennung von ihr ihm nicht großen Schmerz bereitet hätte, und da sie gar so dringlich und liebevoll bat, sie nicht zurückzulassen, so nahm er sie mit.«

»Das war eine noch größere Unvorsichtigkeit als die ganze Reise überhaupt. Die Bewohner jener Gegenden sind gewaltthätig, grausam und rücksichtslos. Er hätte seine Tochter daheim lassen oder noch besser die ganze Reise unterlassen sollen. Ein Gesandter hätte ganz dasselbe erreicht, was er bei dem Propheten erreichen konnte.«

»Du hast Recht, Effendi. Ich weiß freilich nicht, was ihn in seinen Beschlüssen bestimmte; kurz und gut, er trat mit Semawa die Reise an, nur wenig Begleiter mit sich nehmend. Bereits nach einigen Tagen gelang es ihm, sich einer Carawane anzuschließen, welche zu dem Propheten pilgern wollte. Später stießen auch wir zu ihr, der Russe und ich. Nämlich, als mein neuer Herr, welcher Späher besaß, erfahren hatte, was der Maharadscha beabsichtigte, rüstete auch er sich zur Reise. Natürlich hatte er dabei die Absicht, sich zu rächen und möglicher Weise sogar Semawa in seine Hand zu bringen.«

»Wußtest Du das?«

»Nein, Was ich Dir erzähle, war mir damals unbekannt, wenigstens unklar. Ich konnte erst später nach eifrigem Nachdenken und Vergleichen mir Alles erklären. Der Maharadscha war natürlich nicht erfreut, als er uns bei der Carawane erblickte. Er mochte befürchten, daß wir sein Incognito verrathen würden. Das aber lag ganz und gar nicht in der Absicht des Grafen. Diesem war es im Gegentheile außerordentlich lieb, daß der Maharadscha einen anderen Namen angenommen hatte.«

»Warum?«

»Das wußte ich damals auch nicht und habe es auch später nicht erfahren. Wir kamen bei dem Propheten an. Der Ort war, ohne daß wir eine Ahnung davon gehabt hatten, von den Russen besetzt worden.«

»Ah, ich beginne, zu ahnen!«

»Ja, Du wirst wohl das Richtige vermuthen. Es gab einen russischen Europäer, welcher sich vor den Verfolgungen der Polizei nach Indien geflüchtet hatte und der Maharadscha hatte ganz zufälliger Weise für die Zeit seiner Reise denselben Namen angenommen, welcher auch derjenige dieses Empörers war. Man hielt ihn in Folge dessen für den Flüchtling und arretirte ihn, jedenfalls aber auf die Anzeige des Grafen.«

»Schändlich!«

»Ja, und zu dieser Schändlichkeit habe auch ich die Hand geboten, freilich aber, ohne daß ich es wußte. Der Maharadscha hatte natürlich bei seinem Verhöre gesagt, wer er sei – – –«

»Man glaubte ihm nicht?«

»Nein.«

»Konnte er nicht Euch Beide als Zeugen angeben?«

»Er hat es gethan.«

»Und es half ihm nichts? Daraus schließe ich leider, daß Ihr falsches Zeugniß abgelegt habt.«

»Von mir aus geschah es in keiner schlechten, sondern vielmehr in einer guten Absicht. Der Graf sagte mir nämlich, daß die Russen Feinde der Engländer und Indier seien – – –«

»Sehr schlau!«

»Und daß sie den Maharadscha gefangen hätten, eben weil er der Maharadscha sei. Er sei aber nur zu retten, wenn er hier als Russe gelten bleibe, und darum sollte ich bei meiner Vernehmung aussagen, daß ich ihn ganz genau kenne und daß er der Russe sei, dessen Namen er trage.«

»Das war eine Infamie ohne Gleichen! Und Du halfst ihm diese Falle stellen?«

»Ja. Ich wußte ja damals noch gar nicht, daß es einen russischen Empörer ganz desselben Namens gebe. Ich wurde verhört und bezeugte aus bester Absicht, daß der Maharadscha jener Russe sei. Der Graf that dasselbe – der Maharadscha war am nächsten Tage verschwunden.«

»Wohin?«

»Kein Mensch wußte es.«

»Hast es aber später erfahren?«

»Ja. Er ist nach Sibirien geschafft worden.«

»Das geht nicht so schnell. Er mußte doch vorher verurtheilt werden.«

»Das ist natürlich auch geschehen.«

»Geschehen konnte es nur nach einer gesetzesmäßigen Prozeßführung.«

»Den Prozeß hat man ihm gemacht. Gesetze giebt es auch nicht. Ob man diese Gesetze auf verschiedene Art und Weise handhaben und auslegen kann – – hm! Wer weiß, wie das Alles gekommen ist. Kennst Du das Sprichwort von dem Zaaren und dem Himmel?«

»Der Zaar ist weit und der Himmel ist hoch?«

»Ja. Der Zaar weiß nicht Alles und kann nicht Alles wissen, was in seinem Reiche vorgeht. Er ist wohl nicht schuld.«

»Jedenfalls nicht. Was aber geschah mit Semawa?«

»Auch sie war verschwunden.«

»Mit ihrem Vater?«

»Ich glaubte es. Aber später erfuhr ich, das dies nicht der Fall gewesen sei.«

»Aber gefangen war auch sie?«

»Ja. Sie wurde von ihrem Vater getrennt und an einen ganz andern Ort geschafft.«

»Ich errathe, weshalb. Der Graf liebte sie; er wollte sie besitzen. Wenn er als der Herbeiführer ihres Unglücks auftrat, so mußte sie ihn hassen. Er wollte also als Retter erscheinen. Er ließ sie von ihrem Vater trennen und suchte sie dann auf, um ihr zu sagen, daß er sie und ihn retten werde. Ist es so?«

»Ja.«

»Und Du warst dabei?«

»Ich war in der Nähe. Es war in Orenburg, wo man sie in ein Kloster gesteckt hatte. Er holte sie heraus.«

»Warum vertraute sie ihm! Sie wußte ja doch, daß er ihr Feind und derjenige ihres Vaters sei!«

»Er hat sie bethört.«

»Womit?«

»Weiß ich es? Jedenfalls hat er ihr ein Lügengewebe vorgesponnen, welchem sie ihren Glauben schenken mußte.«

»Hat sie nie davon zu Dir gesprochen?«

»Kein Wort.«

»Und hast Du denn keinen Versuch gemacht, Dich ihr mitzutheilen?«

»Oft. Sie hörte mich aber nicht an.«

»O wehe! Das war sehr unklug!«

»Du mußt bedenken, daß ich ihr Veranlassung zum Mißtrauen gegeben hatte.«

»Das mag freilich sein.«

»So oft ich den Versuch machte, aufrichtig mit ihr zu sein und ihr meine Hilfe anzubieten, stieß sie mich von sich. Sie wollte kein Wort aus meinem Munde hören. Große Mühe konnte ich mir nicht geben, denn der Graf beobachtete mich. Er mochte mir nicht ganz trauen.«

»Wohin ginget Ihr von Orenburg aus?«

»Nach Stambul, wo wir ein Vierteljahr blieben.«

»Dann?«

»Nach Rom. Dort und bereits vorher bemerkte ich, daß der Graf sich alle Mühe gab, ihre Liebe zu gewinnen. Es war vergebens.«

»Hat er nicht gewaltthätig gegen sie gehandelt?«

»Er mag es wohl versucht haben, ohne daß ich es bemerkt habe. Aber sie mußte auch irgend eine Art von Macht auf ihn ausüben. War es ihre Schönheit oder kannte sie irgend ein Geheimniß von ihm – kurz und gut, ich weiß, daß er es nie gewagt hat, zudringlich zu werden. Seine Sclavin ist sie gewesen in vielen Beziehungen; aber sie zu berühren, das hat er nicht gewagt.«

»Wohin ging er von Rom aus mit ihr?«

»Nach Paris und London.«

»Ah, er hat sie zerstreuen wollen.«

»Ja. Er hat sich viele Mühe gegeben, damit sie ihr Unglück vergessen möge.«

»Gelang es ihm?«

»Nein. Er wollte sie in die Theater und Concerts führen, sie aber schlug es ihm ab. Sie blieb daheim. Sie verlangte Lehrerinnen.«

»Er gab sie ihr?«

»Ja. Er mußte. Sie befahl und er gehorchte.«

»Wirklich?«

»Ja. Sie war die Sclavin seiner Intrigue, er aber der Sclave ihrer Schönheit. Er konnte ihr keine Bitte abschlagen als nur allein die, sie zu ihrem Vater zu bringen.«

»Sie wollte lernen?«

»Ja, und sie lernte. Sie vergrub sich zwischen den Büchern; sie lernte die Sprachen der Länder, in denen sie sich befand. Es fehlte ihr nichts als die Freiheit und ihr Vater, und sie rächte sich dadurch, daß sie von Tag zu Tag schöner, bezaubernder aber auch gegen ihn stolzer, kälter und verächtlicher wurde. Dann kehrte er mit ihr wieder nach Stambul zurück.«

»Nach welcher Zeit?«

»Es mochten seit unserem Aufbruche von Orenburg wohl zwei Jahre vergangen sein.«

»Was machte er in Stambul?«

»Genau weiß ich es nicht. Ich glaube, daß er sehr viel mit den Diplomaten verkehrte.«

»Semawa auch?«

»Nein. Sie kam in die Gärten des Sultans.«

»Als was?«

»Meinst Du etwa als Odaliske? Da irrst Du Dich. Dazu war sie zu stolz, und das hätte der Graf niemals zugegeben. Er liebte sie und hätte sie keinem Anderen überlassen, selbst dem Sultan nicht. Sie wurde Gesellschafterin der Prinzessin Emineh.«

»Wie kam die Prinzessin dazu?«

»Emineh mag Semawa wohl einmal während eines Spazierganges gesehen haben. Ich weiß es nicht genau. Dann mußte ich mit dem Grafen nach Egypten, wo er in Kahira zu thun hatte. Von da ging er nach Nubien. Dort verkaufte er mich. Er sagte, daß er nur einen Ausflug machen werde und bereits am anderen Tage zurückzukehren gedenke. Es war eine Lüge. Er kam nicht wieder, und der arabische Scheik sagte mir, daß ich von nun an sein Sclave sei.«

»Schändlich!«

»Der Graf wollte mich unschädlich machen.«

»Das ging am besten, indem er Dich tödtete.«

»Dazu hatte er wohl den Muth nicht. Er ist ein Bösewicht aber ein Feigling. Hinter dem Rücken ist er zu Allem fähig; aber einem Feinde Stand zu halten, das vermag er nicht.«

»Hattest Du Dich mit ihm gezankt?«

»Er war in letzter Zeit hart, ja grausam gegen mich geworden, und ich hatte ihm merken lassen, daß er sich mehr in meiner Hand befinde, als ich in der Seinigen.«

»Das war höchst unklug.«

»Im Zorne thut der Mensch selten etwas Gescheidtes, Effendi. Hätte ich geschwiegen und mich im Stillen davongemacht, so wäre ich nicht ein Sclave geworden. So aber wurde ich verkauft und immer weiter verkauft. Das Ueberige kennst Du. Ich habe es Dir bereits gesagt.«

»Du bist unklug gewesen, aber nicht schlecht, das will ich Dir zugeben.«

»Und ich habe meine Unklugheit schrecklich büßen müssen. Ich freue mich königlich auf den Augenblick, in welchem ich den Grafen sehe.«

»Vielleicht bekommst Du ihn niemals wieder vor die Augen.«

»Ich verlasse mich auf Dich. Nach dem, was ich von Dir gehört habe, wirst Du ihn Dir nicht entgehen lassen. Davon bin ich vollständig überzeugt.«

»Was würdest Du ihm dann thun?«

Der Indier zog seinen Dolch und antwortete blitzenden Auges:

»Ich würde ihm diese Klinge bis an den Griff in sein schwarzes Herze stoßen.«

»Das wirst Du bleiben lassen!«

»Bleiben lassen? Meinst Du etwa, daß ich ihn vielleicht fürchte?«

»Nein, aber eine solche Sache würde eine höchst unvorsichtige Handlung sein.«

»Wieso?«

»Willst Du denn nicht gut machen, was Du bös gemacht hast?«

»Ja, eben darum will ich ihn tödten.«

»Du mußt Semawa ihren Vater wiedergeben.«

»Das werde ich.«

»Wo ist er?«

»Ich weiß es nicht. Ich hoffe, daß Du ihn finden wirst.«

Steinbach stieß trotz des Ernstes der Unterhaltung ein halbunterdrücktes Lachen aus und sagte:

»Hier in der Sahara hast Du die Ueberzeugung, daß ich ihn in Sibirien finden werde?«

»Ja.«

»Du hast also ein sehr großes Vertrauen zu mir. Ich will Dir auch gern gestehen, daß ich ihn wohl zu finden hoffe; das kann aber nur geschehen, wenn der Graf leben bleibt.«

»Warum?«

»Weil er den Aufenthalt des Maharadscha kennt.«

»Er muß ihn mir sagen, bevor ich ihn tödte!«

»Das wird er nicht.«

»Er muß, sage ich!!!«

»Und wenn Du ihn wirklich dazu zwingen könntest, was würde es Dir nützen?«

Der Indier sah ihn erstaunt an.

»Was es mir nützen würde, fragst Du?«

»Ja.«

»Nun, ich würde nach Sibirien gehen und ihn ganz einfach frei machen.«

»Wie willst Du das anfangen?«

»Ich erzähle, was der Graf gethan hat.«

»Glaubt man es Dir?«

»Ich hoffe es!«

»Pah! Du müßtest ja auch eingestehen, daß Du falsches Zeugniß abgelegt habest. Dann bist auch Du der Verbrecher, und die Aussage eines Verbrechers gilt nichts.«

»Hm!«

»Nein; der Graf muß selbst hin, um zu gestehen, was er gethan hat.«

»Das wird er bleiben lassen!«

»Er wird!«

»Willst Du ihn etwa zwingen?«

»Ja, mit Gewalt oder mit List. Du siehst also wohl ein, daß Du ihn nicht tödten darfst.«

»Wenn Du denkst, so mag er leben bleiben.«

»Ja, ich denke es. Uebrigens sage mir doch einmal, warum Semawa ihm überall hin gefolgt ist!«

»Ich kann das nicht wissen.«

»Hat er sie dazu gezwungen?«

»Jedenfalls.«

»Womit? Durch Gewalt?«

»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er scheint irgend ein Mittel zu haben, mit welchem er sie zu zwingen vermag, sonst hätte sie ihn wohl längst verlassen gehabt, ehe er mich verließ.«

»Sie brauchte ihn ja nur anzuzeigen!«

»Das that sie freilich nicht.«

»Also muß ihr sehr daran liegen, daß er sein Leben und seine Freiheit behält.«

»Das habe ich mir damals auch sehr oft gesagt. Es giebt da irgend ein Geheimniß, welches ich nicht zu ergründen vermag.«

»Ich auch noch nicht, obgleich ich so eine kleine Ahnung habe. Wir Beide, Du und ich, müssen uns vereinigen, um Semawa glücklich zu machen und den Grafen zu bestrafen. Wollen wir das, so dürfen wir wenigstens jetzt noch nichts thun, was gegen Semawa's Willen ist.«

»Wie aber erfahren wir, was sie will und was sie nicht will?«

»Wir fragen sie.«

»Wo ist sie?«

»Ich glaube, daß sie sich in Kahira befindet.«

»Wie, in Kahira?« rief Nena erfreut. »O, so werden wir sie also sehr bald wiedersehen!«

»Freue Dich nicht im Voraus. Ich vermuthe, daß sie in Kahira ist, beweisen aber kann ich es nicht. Am allerwenigsten aber kann ich bestimmen, in welcher Straße oder gar in welchem Hause sie zu suchen ist. Ich habe seine und ihre Spur bis Kahira verfolgt, mußte aber leider die Stadt so schnell verlassen, daß ich nicht weiter suchen konnte.«

»So werden wir vereint suchen.«

»Ich habe einen Freund dort zurückgelassen, welcher mir versprochen hat, Alles zu thun, um die Gesuchte zu finden. Es sollte mich unendlich freuen, bei unserer Rückkehr von ihm zu erfahren, daß seine Bemühungen von Erfolg gewesen sind.«

»Wer ist dieser Freund?«

»Ein junger Mann, den Du wohl auch noch sehen wirst.«

Der Deutsche hatte genug erfahren, mehr als er wohl für möglich gehalten hätte. Er wußte, wer die Heißgeliebte war; er kannte ihre Abstammung und ihre Verhältnisse. Er stand vor dem halbgelüfteten Schleier des Geheimnisses, welches sie selbst ihm nicht hatte mittheilen wollen. Er wußte nun, wie er zu handeln hatte.

Ein unendlich glückliches Gefühl bemächtigte sich seiner. Unwillkürlich trieb er sein Kameel zu noch größerer Anstrengung an, als könne er damit der Erfüllung seines größten Wunsches näher kommen.

Das Thier konnte aber kaum schneller sein als bisher. Die braven Kameele flogen förmlich über den Sand dahin. Es war, als ob ihre Füße den Boden gar nicht berührten. Die Aufgabe, welche ihnen gestellt war, war eine große. Ob sie sie aber lösen würden?«

Tarik hatte bemerkt, daß Steinbach seinem Kameele einen leichten Schlag versetzte. Er sagte:

»Effendi, glaubst Du, daß es noch schneller laufen könne?«

»Wohl kaum.«

»Das denke ich auch. Darum hilft das Schlagen nichts. Die Thiere sind klug. Sie wissen es bereits, daß es heut gilt, alle Kräfte anzustrengen. Sie thun, was sie vermögen. Ich will die Pfeife nehmen. Wenn sie Musik hören, werden sie das Möglichste leisten; mehr aber können wir nicht verlangen. Es ist besser, wir kommen eine Stunde später, als daß die Kameele vor der Zeit zusammenbrechen.«

»Wann werden wir nach Deiner Meinung daheim ankommen?«

»Wir haben beinahe die Hälfte.«

»Unglaublich!«

»Ja. Kennst Du die Schnelligkeit eines Eilkameeles noch nicht? Es fliegt wie die Schwalbe. Wenn wir die Halbschied des Weges erreicht haben, besteigen wir die ledigen Thiere, welche wir mitgenommen haben, damit die anderen ruhen. Auf diese Weise werden wir mit Tagesanbruch unser Lager erreichen.«

Das war allerdings eine Schnelligkeit, welche selbst ein Eilkameel nur einen Tag lang aushalten kann. Tarik nahm die Kameelspfeife heraus. Dieses kleine Instrument hat nur drei Töne, aber sobald ein Kameel die Pfeife hört, erhebt es den Kopf, spitzt die Ohren und strebt mit allen Kräften vorwärts.

Es ist wie bei den Menschen, bei den Soldaten, welche auch während eines anstrengenden Marsches bei einem lustigen Liede alle ihre Müdigkeit vergessen.

Ueber den Verlauf des Eilrittes läßt sich weiter nichts sagen. Die Schwüle war gewichen. Ja, gegen Morgen begann es sogar, empfindlich kühl zu werden, was in der Sahara nicht etwa eine Seltenheit ist. Das stärkte die Thiere, und eben als der Schein des nahenden Tages so stark wurde, daß man in die Ferne zu blicken vermochte, sahen die einsamen Wanderer gerade gegen Norden sich die Ruine des heimathlichen Zeltdorfes erheben.

Bald wurden sie von den Wächtern bemerkt. Man eilte ihnen mit lautem »Habakek« entgegen. Dieses Wort bedeutet »Willkommen.«

Aber die Freude wie sonst, lag nicht auf den Gesichtern. Kalaf, der Alte, befand sich unter den Ersten, welche entgegengekommen waren.

»Habt Ihr gesiegt?« fragte er.

»Ja,« antwortete Hilal. »Die Krieger sind mit der Beute unterwegs. Sie werden morgen hier ankommen. Sie haben ihre Schuldigkeit gethan. Ihr aber nicht!«

Der Alte blickte zu Boden und antwortete:

»Der Teufel war bei uns.«

»Hast Du ihn gesehen?«

»Habt Ihr nicht auch die Sonne der Nacht bemerkt?«

»Wir haben sie bemerkt, uns aber trotzdem nicht vom Teufel verführen lassen.«

Jetzt erhoben sich viele Stimmen, um die Schuld von sich abzuwälzen und auf den Teufel zu werfen. Steinbach gebot mit laut schallender Stimme Ruhe und man gehorchte ihm. Er trieb die Thiere, welche stehen geblieben waren, wieder an, ritt direct nach der Ruine zu, sprang bei derselben ab und stieg die Stufen hinan.

Er hatte bereits von Weitem gesehen, daß hier der Scheik der Beni Abbas saß, sein Haupt mit dem Zipfel seines weißen Mantels verhüllt.

»Enthülle Dein Angesicht, o Scheik, denn ich will mit Dir reden!« sagte er.

Der Anführer nahm den Zipfel weg und antwortete:

»Darf ich denn mein Angesicht noch sehen lassen, nachdem mir die beiden Töchter meines Herzens geraubt worden sind!«

»Es ist eine große Schande, welche die Räuber Euch angethan haben; aber ich hoffe –«

»Die Räuber?« meinte der Scheik verwundert, indem er ihn unterbrach.

»Freilich!«

»Meinst Du wirklich, daß es Räuber gewesen sind?«

»Wer sonst?«

»Der Teufel war es, der dreimal gesteinigte und neunmal gekreuzigte Teufel!«

»Höre, Scheik, Dein Alter ist über doppelt so groß als das meinige, darum will ich in Ehrfurcht verschweigen, was ich sagen würde, wenn Du jünger wärst. Ich weiß, daß es der Russe, der Türke und der Suef gewesen sind, welche die Mädchen entführt haben.«

»O nein. Der Teufel hat mit zweien seiner Geister die Gestalten der Drei angenommen. Meinst Du wirklich, daß wir es gewöhnlichen Menschen erlaubten, unsere Töchter aus unserer Mitte herauszuholen?«

»Gewöhnlichen Menschen nicht, aber wohl solchen listigen und verschlagenen Gaunern, wie diese drei Genannten sind.«

»Auch ihnen nicht!«

»Ihr habt geschlafen!«

»Ich nicht. Ich habe gewacht.«

»Auf Deinem Lager vielleicht. Bist Du aber von Zelt zu Zelt gegangen?«

»Nein. Es hätte doch zu nichts genützt. Kalaf, der Alte, hat auch gewacht. Er ist sogar zweimal außerhalb seines Zeltes gewesen. Da aber hat ihn der Teufel getäuscht, indem er die Gestalt des Stotterers annahm.«

»Nein, der Suef wird es gewesen sein, welcher ihn täuschte.«

»Der Teufel war es. Er hat auch Saïd, den Arabadschi, durch die Lüfte entführt.«

»Wer hat das gesehen?«

»Haluja und Andere.«

»Wo ist Haluja? Ich muß mit ihr sprechen.«

Soeben trat die Alte aus dem Innern der Ruine hervor. Als sie Steinbach erblickte, erhob sie ein lautes Wehklagen. Er aber schnitt dasselbe in strengem Tone ab und sagte:

»Laß das Heulen! Erzähle lieber ruhig, was geschehen ist und was Du gehört hast!«

Sie that es, aber wie! Der Aber- und Teufelsglaube dictirte ihr die Worte. Aus ihrer Darstellung wäre gewiß keiner der Araber klug geworden; Steinbach aber wußte, woran er war. Er verstand es, das Falsche von dem Richtigen zu unterscheiden und seine glückliche Combinationsgabe ergänzte sich das Fehlende mit bewundernswerthem Scharfsinn.

»Also Saïd ist durch die Lüfte geritten?« sagte er. »Auf welchem Pferde?«

»Auf der Fuchsstute des Scheiks der Beni Suef.«

»Hatte er Wasser mit?«

»Nein, keinen Tropfen.«

»In welcher Richtung ritt er davon?«

»Nach Nordwest.«

»Tarik, sage mir, in welcher Entfernung es dort bewohnte Gegenden giebt.«

»In vier Tagereisen,« antwortete der Gefragte.

»Wer wohnt dort?«

»Die Beni Halaf.«

»Sind sie Eure Freunde oder Feinde?«

»Keins von Beiden.«

»Sind sie Feinde der Beni Suef?«

»Sie sind verwandt mit ihnen.«

»So haben die Mädchenräuber sich zu ihnen gewendet. Eure Ansicht über den Teufel ist eine Verrücktheit. Der brave Arabadschi ist trotz seiner Jugend klüger und entschlossener gewesen, als sämmtliche Bewohner dieses Lagers. Er ist seiner Herrin Zykyma nach und wird seine Treue mit dem Tode büßen. Es war gestern ein Tag des Wüstenwindes. Kein Pferd kann da ohne Wasser durch das Sandmeer kommen. Die Fuchsstute wird bald ermattet sein und Saïd auch. Beide liegen nun verschmachtet im Sande und werden von den Geiern und Schakals gefressen.«

»O Allah!« erschallte es ringsum.

»Ja, so ist es, und daran ist Euer Aberglaube allein Schuld. Warum seid Ihr dem wackeren Arabadschi nicht nachgeritten! Jetzt wird es wohl zu spät sein. Wie viele Eilkameele sind noch hier, welche frisch und unermattet sind?«

»Drei, welche der Königin gehörten. Außerdem haben wir noch mehrere treffliche Thiere, welche sich unter der Beute befanden, ohne vorgestern von Euch mitgenommen worden zu sein.«

»Sattelt die drei Ersteren und thut so viele Wasserschläuche darauf, als sie außer dem Reiter zu tragen vermögen. Ich und Normann Effendi werden sogleich aufbrechen, um Saïd vielleicht noch retten zu können. So viele gute Kameele noch da sind, so viele Krieger mögen uns dann schleunigst folgen, wohl bewaffnet natürlich, denn es ist möglich, daß es einen Kampf geben wird.«

»Ich reite mit!« sagte der Scheik, indem er sich jetzt erst vom Boden erhob.

»Bedenke, daß Du alt bist. Hilal und Tarik sind jung. Sie werden Dir Deine Töchter zurückbringen. Du aber sollst hier bleiben, um das Lager besser zu bewachen, als Du es bisher gethan hast!«

Er machte sich mit den Händen Platz und ging mit Normann von dannen, hinunter, wo sich die drei erwähnten Kameele befanden. Hinter ihnen erklang die streitende Stimme des Scheiks, welcher nun plötzlich eine große Thatkraft zeigte und partout dabei sein wollte, wenn es galt, seine Töchter zu erretten.

»Der Alte wäre uns nur hinderlich,« sagte Normann.

»Mag er machen, was er will. Ich habe keine Zeit, mich zu streiten und in Verhandlungen einzulassen. Mir ist es um den braven Arabadschi zu thun.«

»Ob wir den armen Teufel finden werden?«

»Vielleicht schon zu spät für ihn.«

»Es fragt sich, ob er Spuren zurückgelassen hat.«

»Jedenfalls.«

»Aber es sind ja seitdem über vierundzwanzig Stunden vergangen!«

»Aber es war die Todesluft, das heißt völlige Windstille über der Wüste. Wenn wir auch keine regelrechte Spur finden, so hoffe ich doch, gewisse Anzeichen zu sehen, aus denen ich auf den Weg, den er zurückgelegt hat, schließen kann. Treiben wir die Kerls an, sich mit dem Satteln möglichst zu beeilen. Vorwärts!«

Steinbach pflegte das, was er einmal in die Hand nahm, auch am rechten Flecke anzufassen. Schon seine hohe Gestalt und seine gebieterische Stimme, welche keinen Widerspruch zu dulden schien, wirkten mehr als die Befehle aller Anderen. In fünf Minuten schon standen die drei Kameele gesattelt bereit. Hilal kam herbei und auch Nena, der Indier, sprang herzu.

»Was willst Du?« fragte Steinbach den Letzteren.

»Mitreiten.«

»Das geht nicht.«

»Warum sollte ich zurückbleiben?«

»Wir haben kein Kameel für Dich.«

»Du hast doch drei.«

»Das dritte ist für den Arabadschi, falls wir ihn finden.«

»Dann ist es auch noch Zeit, daß ich zurückbleibe. Ich gehöre zu Dir, Effendi.«

»Hm, Du magst nicht so ganz Unrecht haben. Steige also mit auf. Sage mir, Hilal, wann Ihr aufbrechen werdet.«

»In einer Stunde schon.«

»Wie viele?«

»Vierzig. Die zehn Beni Sallah, welche uns bisher begleitet haben, und dreißig Beni Abbas. Der Scheik bleibt hier.«

»Das ist gut und ich denke, daß Vierzig genügen werden. Da wir in vier Tagen kein Wasser finden werden, so müßt Ihr Euch mit einem genügenden Vorrathe versehen. Vergeßt das nicht. Werdet Ihr aber auch unsere Spuren finden?«

»Meinst Du, daß wir blind sind, Effendi?«

»Nein. Aber man weiß nicht, was passiren kann. Gebt mir einen langen Strick und ein Schaffell!«

Beides wurde gebracht. Am Fuße der Ruine lagen Steine genug. Steinbach wickelte einen derselben in das Fell, band das eine Ende des Strickes um dieses Packet und befestigte das andere Ende an den Sattel des einen Kameels.

»Wozu das?« fragte Hilal.

»Damit Ihr unsere Spur leichter findet. Ich werde diesen in das Fell gewickelten Stein nachschleifen lassen, das wird in dem Sande eine Fährte geben, welche Ihr sogar bei Nacht bemerken könnt. Jetzt nun wollen wir keine Minute länger versäumen.«

Die Drei stiegen auf. Alle Anwesenden versammelten sich um sie.

»Effendi,« sagte der alte Scheik, »bringe mir meine Töchter wieder und ich werde Dich belohnen wie ein Fürst!«

Steinbach lächelte.

»Ich werde sie Dir senden.«

»Senden? Kommst Du nicht selbst mit?«

»Nein. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich habe meine Pflicht gethan und kann nicht von dem Lager der Beni Halas wieder vier Tage weit nach hier zurückkehren. Lebt wohl!«

Es erhoben sich viele Stimmen, um ihn zu bitten, wieder zu kommen; er aber trieb sein Thier vorwärts und die beiden Andern folgten. Er hatte keine Zeit, einen vielleicht stundenlangen Abschied zu nehmen.

Sie blickten Alle ihm traurig nach, als er jetzt genau an derselben Stelle das Lager verließ, von welcher aus der Arabadschi davongejagt war. So schnell und unerwartet, wie er gekommen war, verließ er sie, wie ein Meteor, welches am Himmel aufsteigt und ebenso plötzlich wieder verschwindet. Dieser seltene Mann hatte ihr Erstaunen erregt, ihre Liebe und Verehrung erworben und ihnen in so außerordentlich kurzer Zeit Wohlthaten erwiesen, deren Werth gar nicht zu taxiren und zu bestimmen war.

Steinbach voran, Normann und Nena hinter ihm, jagten die Drei dem Nordosten zu. Der Erstere hielt den Blick scharf auf den Sand geheftet. Er hatte keine Zeit, sich nach seinen Begleitern umzusehen oder eine Unterhaltung mit ihnen zu beginnen. Das Verfehlen eines einzigen kleinen Zeichens konnte verhängnißvoll werden.

So ging es weiter und weiter. Wohl an die zwei Stunden waren vergangen. Da konnte Normann seine Besorgniß nicht länger zurückhalten. Er trieb sein Thier an die Seite desjenigen, welches Steinbach ritt und fragte:

»Haben Sie Spur?«

»Vielleicht.«

»O wehe! Vielleicht klingt schlecht.«

»Nun, haben Sie vielleicht Etwas gefunden, was einer Fährte ähnlich sieht?«

»Nein, nicht das Geringste.«

»So müssen Sie also mit meinem Vielleicht fürlieb nehmen. Ein Vielleicht ist doch immer noch besser als ein Garnichts. Aber bitte, bleiben Sie doch zurück! Wenn ich allein voran bin, macht mich nichts irre.«

Wieder ging es weiter, aber nicht lange, denn bereits nach wenigen Minuten ließ Steinbach sein Thier niederknien, stieg aus dem Sattel und untersuchte den Sand, welcher hier allerdings mehrere ziemlich deutliche Eindrücke zeigte. Sein Gesicht erheiterte sich.

»Hier haben wir die Spur,« sagte er.

»Gott sei Dank!«

»Hier sind die Räuber von den Thieren gestiegen, ich weiß natürlich nicht, weshalb und – ah, da drüben giebt es noch andere Eindrücke. Was ist das?«

Er ging mehrere Schritte nach rechts und untersuchte diese Eindrücke. Dabei stieß er einen lauten Ruf der Freude aus.

»Was ist's?« fragte Normann neugierig.

»Saïd's Name, in den tiefen Sand geschrieben, nicht mit dem Finger, sondern mit der Faust, damit die Schrift nicht so leicht vergehen soll. Er ist hinter den Räubern her und hat sie erreicht, als sie anhielten. Da hinter mir hat er sein Pferd stehen lassen und sich herbeigeschlichen. Hier hat er gelegen und sie belauscht. Seine Gestalt hat sich dem Sande ganz deutlich eingedrückt.«

»Ob er die Mädchen nicht retten konnte!«

»Er gegen Drei!«

»Er konnte die Räuber erschießen!«

»Das ist schneller gesagt als gethan.«

»Aber der Arabadschi ist nicht feig. Das hat er schon oft bewiesen und hier auch auf das Allerglänzendste.«

»Das ist wahr; aber vergessen wir nicht, daß er noch jung ist und eben auch kein Riese von Gestalt. Hätte er sich zu einem Kampfe hinreißen lassen, so hätten wir hier wohl seine Leiche anstatt seiner Spur und seines Namens gefunden und die Mädchen wären erst recht verloren. Nein, er hat sehr klug daran gethan, sie bei dem Gedanken zu erhalten, daß sie nicht verfolgt werden.«

»Weshalb sie wohl hier gehalten haben?«

»Wer weiß es. Vielleicht ist ein Gurt locker geworden. Vielleicht haben die Mädchen irgend einen Vorwand dazu erfunden, damit hier eine Spur im Sande entstehen soll. Für uns ist es genug, zu wissen, daß wir uns in der rechten Richtung befinden. Reiten wir weiter.«

Er stieg auf.

Die Sonne hob sich höher und höher am Himmel. Ihre Strahlen wurden intensiver. Die drei Reiter konnten nicht darauf achten. Nur um die Mittagszeit machten sie einen Halt, um die Thiere verschnaufen zu lassen und einige Schlucke Wasser zu sich zu nehmen. Dann ging es in ungeminderter Eile weiter bis gegen Abend.

Hier und da hatte Steinbach einige Anzeichen gefunden, daß er die rechte Richtung beibehalten hatte. Er besaß einen Compaß an der Uhr, den er natürlich von Zeit zu Zeit zu Rathe zog.

Die Sonne war hinter dem westlichen Horizonte verschwunden und die Nacht brach nun bald herein.

»Reiten wir auch des Nachts?« fragte Normann.

»Jawohl.«

»Und verfehlen die Fährte!«

»Aber nicht die Richtung. Ich bin überzeugt, daß die Kerls wirklich die Beni Halaf aufsuchen.«

»Da können wir Drei auch nichts thun. Es wird wohl gerathen sein, zu warten, bis unsere Leute herbeikommen.«

»Und unterdessen verschmachtet Saïd!«

»Wir laufen aber doch Gefahr, des Nachts an ihm vorüber zu reiten, ohne ihn zu sehen.«

»Das müssen wir eben riskiren. Uebrigens weiß ich, daß ich auch des Nachts weder rechts noch links von der geraden Linie abweichen werde. Diese haben sie jedenfalls auch eingehalten und Saïd hinter ihnen. Ich habe große Sorge um ihn.«

»Ich freilich auch. Er ist ein so braver Mensch.«

»Gerade darum dürfen wir nichts unterlassen, was zu seiner Rettung dienen kann. Nach meiner Ansicht haben wir seit unserem Aufbruche wohl anderthalb gewöhnliche Tagereisen zurückgelegt. Es wundert mich, daß wir ihn noch nicht gefunden haben. Selbst das beste Pferd muß doch nach einem solchen Ritte und bei der Luft, welche herrschte, umfallen, wenn es kein Wasser erhält. Wir müssen von jetzt an die Augen offen halten. Ha, was war das?«

Er hielt sein Thier an.

»Ein Pfiff!« antwortete Normann.

»Aber aus weiter Ferne!«

Sie horchten. Der Pfiff wurde wiederholt. Sie hatten deutsch gesprochen und waren in Folge dessen von Nena nicht verstanden worden. Als er aber sah, daß sie lauschten, sagte er:

»El Büdsch!«

»Was ist das?« fragte der Maler.

»El Büdsch ist der arabische Name für den großen Bartgeier,« erklärte Steinbach. »Ein Geier hier mitten in der Wüste. Da muß es irgend ein Aas geben.«

»Herrgott! Doch nicht etwa den Arabadschi!«

»Das möge der Himmel verhüten. Ah, da oben schweben sie. Es sind zwei.«

Er deutete in die Luft, wo weit vor ihnen hoch zwei Punkte schwebten, welche weite Kreise zogen.

»El Büdsch will fressen,« bemerkte Nena.

»Weiter, rasch weiter!«

Sie brachten ihre Thiere in schnellere Bewegung. Bald ertönten die Stimmen der Geier näher. Nun hörte man auch, daß es keine Pfiffe, sondern heisere Schreie waren, welche diese Vögel von sich gaben. Man konnte leicht sehen, daß die Lasthiere ihre Kreise über einem bestimmten Punkte zogen, dem die Retter immer näher rückten.

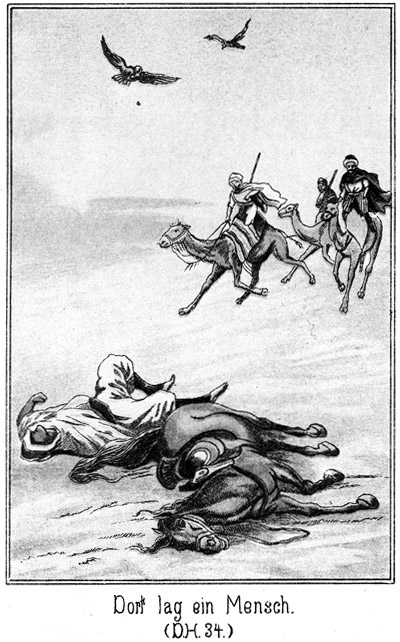

Bald erkannten sie auch diesen Punkt, dessen Lage vorher nur aus den Bewegungen der Vögel zu berechnen gewesen war. Etwas Dunkles lag im Sande. Als sie näher kamen, sahen sie, daß es zwei Gegenstände seien, ein kleiner, hellerer und ein größerer, dunklerer, welcher sich noch zu bewegen schien.

Jetzt erhielten die Kameele kräftige Hiebe. Sie schossen förmlich weiter. Dort, ja dort lag ein Mensch bewegungslos neben einem Pferde, welches mit den Beinen zuckte. Das Pferd war ein Fuchs. Der Mensch, welcher einen weißen Beduinenmantel trug, war Saïd, der Arabadschi.

Steinbach war der Erste, der ihn erreichte. Er ließ sein Kameel gar nicht erst niederknien, sondern sprang aus dem Sattel herab. In demselben Augenblicke kniete er vor Saïd, welcher mit geschlossenen Augen aber weit geöffnetem Munde im Sande lag.

»Saïd!«

Keine Antwort.

»Saïd! Lebst Du? Hörst Du mich?«

Der Arabadschi regte sich nicht. Da dachte Steinbach an die Liebe, mit welcher der junge Mensch an seiner Herrin hing. Vielleicht rief ihn der Name derselben von der Pforte des Todes zurück. Er legte seinen Mund fast auf Saïd's Ohr und rief:

»Saïd! Wache auf! Zykyma ist da! Zykyma, Zykyma!«

»Ja, wirklich, das half. Der Mund schloß sich; der Hals machte eine Bewegung des Schlingens und dann hauchte der Verunglückte:

»Ma!«

Das war nicht etwa die letzte Silbe des Namens Zykyma, sondern das arabische Wort Ma heißt so viel wie Wasser.

»Schnell Wasser her!«

Normann hatte bereits den Schlauch von seinem Sattel genommen. Das belebende Naß wurde dem Arabadschi eingeflößt, natürlich vorsichtig und nur tropfenweise. Sein Gaumen war so vertrocknet, daß er nicht zu schlingen vermochte. Aber seine Augen öffneten sich. Er erblickte die neben ihm knieenden Retter und wollte sprechen, vermochte es aber nicht.

Das Pferd war ebenso dem Verschmachten nahe. Es erhob den Kopf ein Wenig und richtete die blutunterlaufenen Augen auf die Männer.

»Tränke es!« sagte Steinbach zu Nena.

Dieser gehorchte. Das Wasser wirkte hier fast augenblicklich. Das Thier erhielt nur einige kleine Lederbecher voll eingegossen, aber schon beim vierten oder fünften sprang es auf die Beine und ließ ein leises, freudiges Wiehern ertönen.

»Seht, daß wir grad zur rechten Zeit gekommen sind!« sagte Steinbach. »Morgen früh wären Mensch und Thier Leichen gewesen. Freilich erholt sich der Reiter weit langsamer als das Pferd.«

Nach einiger Bemühung vermochte Saïd zu schlingen. Ein glückliches Lächeln glitt über sein Gesicht.

»Effendi!« flüsterte er.

»Du kennst mich?«

»Ja. Zykyma rief mich. Ich hörte es aus weiter, weiter Ferne.«

»Schweig jetzt noch. Das Sprechen greift Dich an. Trink lieber!«

Noch einige Schlucke; aber schweigen konnte er dann doch nicht.

»Wo ist sie?« fragte er.

»Wir wissen es nicht.«

Saïd blickte Steinbach wirr an, legte sich die Hand auf die Stirn und sagte dann:

»Sie rief mich ja!«

»Das war ich.«

»Du warst es. Du? Nicht sie? Wo ist denn sie? Suche sie! Du wirst sie finden, Effendi.«

Er legte den Kopf zurück und schloß die Augen.

»Bist Du müde?« fragte Steinbach.

Der Gefragte antwortete nicht, auch nicht auf die mehrere Male wiederholte Frage; aber seine Brust hob und senkte sich leise und regelmäßig.

»Ich glaube, er schläft!« meinte Normann.

»Ja. Die Erschöpfung fordert mit allmächtiger Gewalt diesen Schlaf.«

»Was aber thun da wir?«

»Wir warten.«

»Bis er ausgeschlafen hat?«

»Ja.«

»Ich denke, wir wollen keine Zeit verlieren mit der Rettung der Mädchen.«

»Jetzt haben wir es zunächst mit Saïd zu thun. Uebrigens glaube ich nicht, daß er lange schlafen wird.«

*