|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Ja, es wird ein großes Geschrei geben in der Wüste und ein Heulen in allen Oasen der Beni Sallah. Sie werden sich von dieser Niederlage niemals erholen können, wir aber werden reich sein vor allen anderen Bewohnern der weiten Ebene. Wenn sie es ahnten, daß wir hier stecken! Sie würden sich vorsehen. Also komm! Ich will Dir den Ort zeigen, an welchem wir den Wachtposten aufstellen müssen.«

Sie entfernten sich. Hilal flüsterte:

»Oh, die Beni Sallah wissen gar wohl, daß Ihr hier steckt, und werden sich vorsehen!«

»Ja,« lachte Steinbach leise. »Und der Deutsche wird Euch seinen Bart und seine Ohren nicht so leichten Kaufes überlassen. Hast Du Alles gehört, Hilal?«

»Alles, Alles! Allah 'l Allah! Weißt Du, was ich jetzt thun möchte?«

»Ich denke es mir. Du hast Lust, eine große Dummheit zu begehen.«

»Meinst Du, es sei eine Dummheit, diesen Beiden nachzuschleichen und ihnen unsere Messer zu geben?«

»Ja. Uebrigens wäre das Meuchelmord, nicht aber ein ehrlicher Kampf. Laß uns aufbrechen!«

»Sie sind ja dahin, wo wir an ihnen vorüber müssen.«

»Nein. Wir gehen nicht denselben Weg zurück, sondern wir halten uns weiter rechts. Da bemerken sie uns nicht. Folge mir.«

Sie schlichen sich fort, so schnell, wie es ihnen bei der nun völlig hereingebrochenen Dunkelheit möglich war. Dabei erkundigte sich Hilal:

»Also zu Fuß wollen sie uns überfallen. Da haben wir die beste Gelegenheit, sie gleich nieder zu reiten. Hoffentlich bist Du nicht der Meinung, daß wir sie bis an das Lager heran lassen.«

»Das wäre ein unverzeihlicher Fehler. Aber niederreiten werden wir sie auch nicht, sondern wir empfangen sie auch zu Fuße.«

»Das ist unmöglich!«

Der Gedanke, auf offenem Felde zu Fuße zu kämpfen, ist dem Beduinen geradezu eine Ungeheuerlichkeit. Wenn er nicht im Sattel sitzt, so fühlt er sich im höchsten Grade unbehilflich. Steinbach antwortete in beruhigendem Tone:

»Mache Dir jetzt keine Sorgen. Wir werden Berathung halten, und da wird es sich wohl herausstellen, welcher Plan der beste ist. Komm!«

Sie fanden sich ganz gut aus dem Steingewirre heraus, so daß die beiden Töchter des Sturmes, an denen sie vorher vorüber gekommen waren, links hinter ihnen blieben, und schritten nun dem Wüstenrande, rechts von sich die Felsen, weiter fort, bis sie den Ort erreichten, an welchem die Gefährten warteten.

Diese hatten an eine so schnelle Rückkehr nicht geglaubt und waren natürlich begierig, das Ergebniß der Recognition zu vernehmen. Steinbach theilte ihnen in Kürze mit, was sie erlauscht hatten, und dann wurden die Kameele bestiegen. Diese hatten sich weit über eine Stunde lang ausruhen können, und so ging es munter auf demselben Wege zurück, auf welchem die Männer hergekommen waren.

Nach einiger Zeit ließ sich am westlichen Himmel mitten in der tiefen Azurbläue desselben eine helle, gelblich gefärbte Stelle erkennen. Dieses Phänomen war Steinbach unbekannt, daher erkundigte er sich, ob dasselbe vielleicht etwas Widerwärtiges oder gar Unglückliches zu bedeuten habe.

»O nein,« antwortete Hilal. »Es hat im Gegentheile etwas für uns Gutes zu bedeuten. Diese helle Stelle ist das Loch, aus welchem binnen einigen Minuten der Rih el Lela kommen wird. Es sind Jahre vergangen, seit er nicht da gewesen ist.«

»Rih el Lela« heißt Nachtluft, Nachtwind. Es ist allerdings in der Sahara eine große Seltenheit, daß sich ein wirklicher, kühler Nachtwind erhebt. Die Sandebene hat während des Tages die Sonnengluth in sich aufgenommen und strahlt sie des Nachts wieder von sich. Wenn es da einen Lufthauch giebt, so ist er heiß und wirkt außerordentlich ermattend auf Mensch und Thier. Jetzt aber hatte Hilal recht. In der von ihm angegebenen Zeit begann ein kühler Hauch aus West zu streichen, bei dessen Berührung die Kameele die langen Hälse ausstreckten und ihre Schritte munter verdoppelten. Der Hauch nahm dann eine ziemliche Stärke an.

»Das ist gut,« sagte Steinbach. »Dieser Wind ist zwar kein Sturm, aber er hat Kraft genug, unsere Spuren zu verwehen, und so werden die Beni Suef morgen Nichts finden, aus dem sie schließen könnten, daß sie sich nicht allein im Ferß el Hadschar befunden haben. Desto unerwarteter werden wir sodann über sie kommen. Sie werden uns ihre Thiere und Sachen lassen müssen, anstatt daß sie die Eurigen erhalten.«

Sie hatten ungefähr zwölf Stunden gebraucht, um von dem Lager nach dem Ferß el Hadschar zu kommen; sie brauchten zur Rückkehr auch nicht längere Zeit, obgleich man meinen sollte, daß die Kameele ermüdet gewesen wären. Die Nachtluft hatte sie gestärkt.

Als sie früh kurz nach sechs Uhr im Lager anlangten, schlief dort kein Mensch mehr. Es waren bereits zwei Ferkah, also zwei Unterabtheilungen des Stammes aus benachbarten Oasen angekommen, so daß die streitbaren Männer ungefähr schon achthundert Mann zählten. Die Angekommenen wurden natürlich mit Freuden begrüßt; ihr Unternehmen war ja ein gefährliches gewesen, und man hatte sich sagen müssen, daß ihnen leicht ein Unglück zustoßen könne.

Sie waren kaum aus dem Sattel gestiegen, als von allen Seiten die Wißbegierigen herbeieilten, um zu erfahren, welche Nachrichten sie mitbrachten. Es wurde natürlich sogleich eine Versammlung der Aeltesten einberufen, in welcher der Kriegsplan berathen werden sollte. Steinbach erhielt zuerst das Wort. Er erzählte, was er mit Hilal belauscht hatte, und nahm dabei sehr wohl bedacht Gelegenheit, Hilals Muth und Scharfsinn in ein gutes Licht zu stellen. Es lag ihm sehr daran, den mit anwesenden Scheik der Beni Abbas gut für den jungen Mann zu stimmen.

Als er seinen Bericht beendet hatte, wendete sich der alte Kalaf als der Hochbetagteste an Tarik:

»Jetzt laß nun Deine Stimme hören, damit wir erfahren, welche Gedanken Du in dieser Angelegenheit hegst.«

Der Aufgeforderte antwortete abwehrend:

»Ich bin noch zu jung. Es sind Greise hier, erfahren in aller Weisheit, und tapfere Krieger, älter als ich. Sie mögen sprechen.«

»Deine Rede gefällt mir sehr wohl. Es ziemt der Jugend, bescheiden zu sein, und wer das Alter ehrt, der wird sein graues Haar dereinst mit Würden tragen. Aber Du bist der Scheik, der Anführer des Stammes. Dir gebührt also das erste Wort.«

Das brachte Tarik entschieden in Verlegenheit, obgleich er es sich nicht merken ließ. Vor seinen Beduinen genirte er sich gar nicht; er war ihnen an Muth sowohl wie auch an Umsicht vollständig gewachsen; aber er war zugegen gewesen, als Normann im Laufe des gestrigen Tages die Krieger im Gebrauche des Zündnadelgewehres einübte, und dabei hatte er gemerkt, wie weit der Europäer dem Beduinen überlegen ist. Und gar vor Steinbach hatte er einen noch viel größeren Respect. Darum wurde es ihm schwer, seine Ansicht zuerst zu sagen und sich von Einem dieser Zwei dann an Klugheit überbieten zu lassen. Er zog sich aus der Schlinge, indem er sagte:

»Wohl bin ich Scheik; aber gerade als solcher keime ich meine Pflicht. Wir haben Gäste, und Gästen muß man Achtung zollen. Sie wollen für uns und mit uns kämpfen, sie sind bereit, ihr Leben für uns zu wagen, sie haben uns bereits sehr wichtige Dienste geleistet, darum ist es nicht mehr als recht und billig, daß Masr-Effendi zuerst das Wort erhält.«

Ein wohlgefälliges Gemurmel ging durch die Reihen.

»Du hast sehr Recht,« erklärte Kalaf. »Wir sehen ein, daß wir den richtigen Mann zum Anführer erhalten haben. Wenn Du in dieser Weisheit weiter handelst und wandelst, wird Dein Name in den Büchern der Nachkommen stehen, so lange es überhaupt Nachkommen giebt. Wir bitten also Dich, Masr-Effendi, uns zu sagen, wie Du an unserer Stelle handeln würdest.«

Steinbach wußte recht wohl, warum der junge Scheik ihm das Wort gelassen habe. Er freute sich über die Klugheit des Jünglings und antwortete darum:

»Man wird seinen Namen nicht nur lesen in den Büchern Eurer Nachkommen, sondern mein Freund und ich werden von Tarik, dem Scheik der tapferen Beni Sallah erzählen in allen Ländern, in welche wir die Füße setzen. Allah segne Euren Stamm und den Stamm der Beni Abbas, welche jetzt Eure Gäste sind. Werden auch sie mit uns kämpfen? Das möchte ich gern wissen.«

»Wir kämpfen natürlich mit unseren Freunden,« erklärte der Scheik der Beni Abbas.

»Nein,« rief da die Königin von der Ruinenbrüstung herab, an welcher sie gestanden hatte, um der Verhandlung zuzuhören. »Soll mein Vater gekommen sein, um von einer Kugel getroffen zu werden?«

»Stehe ich nicht in Allahs Hand?« fragte der Genannte. »Und ist nicht das Schicksal des Menschen schon vor allem Anbeginn bestimmt? Wenn ich mit Euch kämpfe, wird Gottes Wille erfüllt, und ebenso wenn ich nicht mit kämpfe. Darum wähle ich das Erstere. Die Beni Sallah sollen die Beni Abbas nicht für Feiglinge halten.«

»Nein, nein! Das sollen sie nicht!« riefen seine Stammesangehörigen, welche in der Nähe standen.

»Es darf nicht sein! Herr, hilf nur!« rief die Königin Steinbach zu.

Er gab ihr einen beruhigenden Wink und fuhr fort:

»Ich kenne die Kriegs- und Kampfweise der Söhne der Wüste nicht, aber ich kenne die Art und Weise, wie große, tapfere Völker von Sieg zu Sieg geflogen sind. Diese Weise mag die Eurige nicht sein, aber ich will sie Euch sagen, und Ihr mögt dann entscheiden, welches besser ist.«

»Sprich! Wir hören!« sagte Kalaf, ihm wie parlamentarisch das Wort wieder ertheilend.

»Erst, ehe man einen Plan faßt, muß man sich und den Feind kennen. Der Letztere zählt sechshundert Krieger, von denen fünfzig bei den Thieren bleiben. Wir sind jetzt bereits achthundert Mann, folglich den Beni Suef überlegen. Zudem habt Ihr neue Gewehre mit Munition erhalten. Wir können also der guten Hoffnung und festen Zuversicht sein, daß wir den Sieg gewinnen werden. Meint Ihr nicht?«

Es erfolgten lauter zustimmende Rufe.

»Aber jeder Sieg kostet Opfer, auch derjenige, den wir erwarten, wird welche fordern. Ein kluger Feldherr wird also vor allen Dingen bedacht sein, so zu handeln, daß diese Opfer möglichst gering seien. So auch Tarik, unser Scheik. Meinst Du etwa, daß wir ruhig warten sollen, bis die Beni Suef kommen und uns überfallen?«

»Davor behüte mich Allah! Daran denke ich nicht,« antwortete Tarik, ganz glücklich darüber, daß Steinbach ihm die Klugheit in den Mund legte.

»Du meinst, daß wir ihnen entgegenziehen?«

»Ja.«

»Nicht uns überfallen lassen, sondern sie angreifen?«

»Das ist der Rath, welchen ich geben wollte, wenn es bei so weisen Männern eines Rathes bedürfen sollte.«

»Dieser Dein Rath ist der allerbeste, den es giebt. Wenn wir den Feinden entgegenziehen, wird der Kampfplatz vom Lager entfernt und Ihr könnt Euer Lager ruhig stehen und Eure Heerden ruhig weiden lassen; Euren Frauen und Töchtern, den Greisen, Schwachen und Kranken wird kein Haar gekrümmt, und wir vernichten die Feinde, ehe sie nur dazu kommen, ihre Gewehre zu gebrauchen. Ihr werdet einen so glorreichen Sieg erringen, wie er hier noch nicht erkämpft worden ist. Das also ist der Vorschlag Eures Scheiks, ich billige ihn vollständig. Allah gebe Tarik, dem Scheik der Beni Sallah, viele Jahre und Tage.«

»Allah! Allah!« rief es rundum, und Diejenigen, welche weiter entfernt standen, riefen die Worte begeistert nach, ohne eigentlich zu wissen, um was es sich handelte.

»'ali Tarik, 'ali Tank!« rief auch Normann. »Hoch Tarik, hoch Tarik!«

Der Ruf wurde brausend von Aller Munde wiederholt. Tariks Gesicht glänzte vor Freude und die Wangen der Königin, seiner Geliebten, färbten sich vor Wonne purpurroth.

»Aber wir kämpfen auch mit!« behauptete ihr Vater.

»Ja, Ihr sollt auch theilnehmen,« antwortete Steinbach. »Es müssen Krieger vorhanden sein, welche während des Kampfes das Lager schirmen, und das sollen die tapferen Beni Abbas thun. Sie sollen die Beni Suef empfangen und tödten, welche sich etwa durch unsere Reihen schleichen oder sich durchschlagen, um dennoch zu rauben und zu plündern. Bist Du damit einverstanden, o Scheik Tarik?«

»Ja,« entgegnete der Gefragte, indem er seinem Schwiegervater die Hand gab. »Wir vertrauen Dir Alles an, was wir besitzen. Wir wissen, daß Du es treu behüten wirst.«

Damit waren die Beni Abbas einverstanden. Der Plan wurde noch weiter entworfen. Es wurde ausgemacht, daß man nicht etwa den Feind überfallen, sondern draußen vor den Sanddünen, welche eine Viertelwegsstunde im Süden des Lagers sich hinzogen, erwarten wolle. Diese Dünen waren sogenannte Medanno's, wandernde Sandhügel. Sie bestehen aus feinem, lockerem, losem Sande. Der beständige Lufthauch, welcher aus West kommt, treibt den Sand an der Westseite dieser Dünen empor, so daß er von der Spitze nach der Ostseite wieder hinabrollt. Darum schreiten diese Hügel immer langsam aber stetig und unaufhaltbar von West nach Ost weiter vorwärts. Also, wenn diese Dünen auch nicht hoch waren, so konnte man doch, am Boden liegend, sich hinter ihnen verbergen. Dort wollte man den Feind möglichst weit herankommen lassen und ihm dann eine unerwartete Salve geben. Da die Zündnadelgewehre viel weiter trugen, als seine schlechten Schießwaffen, so war für diesseits von dieser Taktik gar nichts zu befürchten.

Angeführt sollten die Kämpfer werden auf dem rechten Flügel von Scheik Tarik, auf dem linken von Steinbach. Normann sollte mit einer Reserveabtheilung, die nur mit arabischen Flinten bewaffnet war, nach rückwärts liegen. Der Scheik der Beni Abbas sollte, wie bereits gesagt, mit seinen Leuten das Lager schützen. Hilal aber hatte die schwierige Aufgabe, mit einigen guten Läufern dem Feinde entgegenzugehen, um ihn zu beobachten, ohne jedoch selbst bemerkt zu werden. Diese Maßregel war nothwendig, um zu verhüten, daß der Feind nicht etwa aus einer anderen, als der vertheidigten Richtung komme.

Als dieser Kriegsrath zu Ende war, ging ein Jeder an seine Arbeit. Es wurden Kugeln gegossen, Kugelpflaster gemacht, Patronen angefertigt, Lunten mit Pulver eingerieben, je nach der Art des Schießgewehres, welches der Einzelne besaß.

Dann später zog Steinbach mit den Kriegern hinaus an die Dünen, um zu manövriren. Ein Jeder sollte seinen Platz kennen und auch wissen, wie er sich zu verhalten habe. Es war eine richtige Felddienstübung, und es war wunderbar, wie leicht sich die Beduinen in ihre Rollen fanden, obgleich sie gewöhnt waren, nur zu Pferde und ohne alle Ordnung zu kämpfen. Es war ein Eifer in diese Leute gefahren, welcher ein schlimmes Schicksal für ihre Feinde errathen ließ.

Droben auf der Brüstung war Tarik zu Badija getreten. Sie legte ihm den Arm um den Leib. Sie konnte das jetzt ungenirt thun, denn Alles war hinaus geeilt, um die Exercitien mit anzusehen; die Beiden waren also ganz unbeobachtet.

»Wenn Dich eine Kugel trifft!« klagte sie.

»Es wird Allahs Wille nicht sein.«

»Aber wenn er es dennoch ist!«

»Er ist es nicht, das weiß ich ganz genau. Allah hat uns ja diese Gewehre gesendet, welche mit einer Nadel abgeschossen werden. Sie tragen so weit, daß eine feindliche Kugel uns gar nicht erreichen kann. Auch ist der Plan des Kampfes so entworfen, daß wir uns fast in gar keiner Gefahr befinden.«

»Dieser Plan stammt von Dir!« sagte sie stolz.

»Meinst Du wirklich?«

»Ja. Ich habe es ja gehört.«

»O, Masr-Effendi ist ein kluger Mann. Er hat sich den Plan ausgedacht, aber er hat ihn uns in der Weise mitgetheilt, daß es schien, als ob er von mir sei. Und hast Du nicht bemerkt, wie schlau er Deinen Vater befriedigte? Dieser hat die Vertheidigung des Lagers übernommen, aber er wird da keinen einzigen Feind zu sehen bekommen.«

»Allah sei Lob und Dank! Seit ich gestern hörte, daß feindliche Kundschafter hier gewesen seien, ist mir so sehr angst gewesen, nun aber bin ich ruhig.«

»Dir angst? Du bist doch sonst so muthig? Du reitest das böseste Pferd, kannst alle Waffen führen und hast Dich noch vor keinem Menschen gefürchtet.«

»Bisher! Jetzt aber habe ich Veranlassung zur Angst! Weil es Einen giebt, den ich liebe und für welchen ich mich also ängstige.«

»Du meinst Deinen Vater?« fragte er, schlau lächelnd.

»Ihn und noch mehr Dich!« antwortete sie, ihr Köpfchen an seine Brust schmiegend.

Hinter diesen Beiden aber sagte eine Stimme:

»So habe ich auch Einen, um dessen willen ich so große Sorge fühle.«

Hiluja war es, welche leise hinzugetreten war.

»Wen meinst Du?« fragte Tarik scherzend. »Etwa Falehd, den Riesen?«

»Oh, scherze nicht! Mir ist wirklich sehr angst. Warum soll gerade Hilal so weit vorgehen, dem Feinde entgegen? Ich möchte dafür diesen Masr-Effendi hassen, wenn ich ihn nicht verehrte. Er ist es, welcher Hilal diese gefährliche Aufgabe gestellt hat.«

»Du darfst ihm nicht zürnen, sondern Du hast ihm vielmehr dafür zu danken.«

»Zu danken? Wieso? Das begreife ich nicht.«

»Er hat damit Hilal Gelegenheit gegeben, sich vor Deinem Vater auszuzeichnen. O, dieser Deutsche hat mehr Klugheit in seinem Kopfe, als alle Männer unserer Versammlung der Aeltesten zusammen genommen. Uebrigens ist Hilals Aufgabe nicht so gefährlich, wie Du denkst. Er geht dem Feinde entgegen und zieht sich sofort zurück, wenn er ihn bemerkt. Du brauchst Dir also keine Sorge zu machen.«

Seitwärts von ihnen stand Zykyma und ließ den Blick über das heute so bewegte Lager schweifen. An wen dachte sie. Sie sah und hörte, wie sich hier zwei liebende Herzen um das Schicksal des Geliebten ängstigten. Hatte vielleicht auch sie Angst oder Sorge? Ihr schönes Gesicht war sehr ernst. Wer hingesehen hätte, der hätte eine Thräne bemerkt, welche langsam über ihre Wange herabrollte. Sie trocknete den nassen Weg, welchen dieser Tropfen zurückgelassen hatte, ab, legte die Hand auf den sehnsuchtsvoll bewegten Busen und flüsterte:

»Fragt das Herz

Im bangen Schmerz:

Ob ich Dich auch wiederseh'?

Scheiden thut so weh, so weh!« – –

Der Tag verging und der Abend brach ein. Es wurden keine Feuer gebrannt, um etwaigen feindlichen Kundschaftern die Gelegenheit, Etwas zu sehen, zu nehmen. Uebrigens hätte ein Solcher wohl nicht weit heran kommen können, denn rund um die Oase lagen Posten im Sande, die geladenen Gewehre in der Hand. Es war ja immerhin die Möglichkeit vorhanden, daß die Beni Suef ihren Plan geändert und den Angriff auf eine frühere Zeit verlegt hatten.

Aber es geschah nichts Derartiges. Mitternacht ging vorüber, und nun machte sich Hilal mit seinen Kundschaftern auf den Weg. Eine halbe Stunde später marschirten achthundert bewaffnete Beni Sallah hinaus nach den Dünen. Hundert von ihnen blieben halbwegs als Reserve halten; die Uebrigen aber bildeten eine dreifache Reihe von solcher Elasticität, daß sie sich in einer Minute zusammenziehen und auch nötigenfalls ausdehnen konnte.

Gegen zwei Uhr sendete Hilal einen seiner Leute mit der Botschaft, daß sie in der Nähe des feindlichen Lagers angekommen seien, dort herrsche jetzt noch die größte Ruhe und Stille.

Nach einer halben Stunde kam ein zweiter Bote mit der Meldung, daß es sich bei dem Feinde zu regen beginne. Und nach abermals so viel Zeit kehrte Hilal selbst mit den Uebrigen zurück und brachte die Nachricht, daß die Beni Suef aufgebrochen seien und in einer Entfernung von höchstens dreitausend Schritte vorwärts auf dem Sande hockend den Anbruch des Morgengrauens erwarteten.

Natürlich bemächtigte sich jetzt aller eine Spannung, welche sich gar nicht beschreiben läßt. Die erwähnten Meldungen waren auch weiter getragen worden, bis hin in das Lager. Der alte Scheik der Beni Abbas, welcher seine Leute als Posten rund um die Oase gelegt hatte, zog sie jetzt zusammen, nach der Gegend hin, in welcher der Kampf bevorstand. Zwei Stämme standen sich da gegenüber – Leute einer Abstammung, Männer eines Blutes und einer Sprache, Bewohner eines Landes, und doch gewillt, sich gegenseitig zu vernichten.

Die Beni Suef waren gegen Mitternacht da angekommen, wo sie sich vor dem Ueberfalle zu lagern gedachten. Der Russe, der Pascha und der Riese war bei ihnen. Der Letztere hatte sich das Auge wirklich vollends entfernen lassen und die blutige Höhle desselben verbunden. Das Wundfieber zerrte an allen seinen Nerven, noch mehr aber arbeitete in ihm das Verlangen nach Rache. Er hatte den weiten Ritt mit unternommen trotz seiner schlimmen Verwundung, leider aber hatte er die Bemerkung gemacht, daß man sich gar nicht viel um ihn kümmerte.

Er war überall entweder auf gleichgiltige oder gar verächtliche Gesichter gestoßen. Der Scheik war nicht mehr für ihn zu sprechen gewesen, Omram, der Eidam desselben, ebenso wenig. Er begann, Mißtrauen zu hegen, und begab sich zu Omram, sobald sich die Leute gelagert hatten. Er fand ihn etwas vorwärts und allein im Dunkel stehend.

»Was willst Du?« fragte der Suef in unfreundlichem Tone, von welchem Falehd sich beleidigt fühlte.

»Mit Dir sprechen.«

»Ist das so nothwendig?«

»Ja.«

»Ich denke, daß wir Alles besprochen haben, über was geredet werden konnte oder mußte!«

»Ja, aber ich möchte Einiges noch einmal hören.«

»Das ist nicht nothwendig. Was gesagt worden ist, das weißt Du, Anderes ist nicht nothwendig. Warum bleibst Du übrigens nicht an dem Orte, der Dir angewiesen ist?«

»Weil ich Dich suchen wollte. Meinst Du etwa, daß ich ein Sclave bin, welcher Euch zu gehorchen hat?«

»Das sage ich nicht, obgleich wir ein Recht hätten, Dich zum Sclaven zu machen.«

»Hölle und Teufel!« stieß der Riese hervor.

»Ja, gewiß!«

»Aus welchem Grunde?«

»Ist nicht Einer von uns Dein Sclave gewesen? Lautet nicht das Wüstengesetz: Vergeltet Gleiches mit Gleichem?«

»Ich habe ihn Euch wiedergebracht!«

»So können wir Dich ebenso lang der Freiheit berauben, wie er Sclave gewesen ist.«

»Du redest sonderlich! Hast Du etwa vergessen, was Du mir gestern versprochen hast?«

»Ich habe es nicht vergessen, aber Du bist ehrlos.«

»Ah! Wer sagte Dir das?«

»Ich weiß es, das ist genug.«

»So höre ich jetzt, daß ich Eurem Worte nicht trauen darf. Werdet Ihr es mir halten oder nicht?«

»Du wirst bekommen, was Dir gebührt.«

»Das ist keine Antwort! Rede frei! Werde ich als Mitglied Eures Stammes aufgenommen?«

»Die Versammlung soll das entscheiden?«

»Darf ich um die Königin mit kämpfen?«

»Die Aeltesten werden das bestimmen.«

»Werde ich Hiluja erhalten, wenn mir ein Anderer die Königin nimmt?«

»Ich werde mit dem Scheik davon sprechen.«

»Also Du beantwortest mir keine meiner Fragen mit Ja?«

»Wie kann ich! Ich bin nicht Scheik.«

»Aber gestern hast Du mir Alles versprochen.«

»Das habe ich, und ich werde auch Alles halten, was möglich ist. Gehe jetzt an Deinen Ort. Wir werden sehr bald aufbrechen.«

»Du hast mich zu den Leuten gewiesen, welche zurückbleiben müssen. Meinst Du etwa, daß ich da warten soll, bis der Ueberfall vorüber ist?«

»Ja.«

»Oho! Ich will mit kämpfen!«

»Das geht nicht. Du bist krank.«

»Das ist nicht wahr. Ich bin gesund. Was stört mich dieses Auge? Es ist weg und kümmert mich also nicht mehr. Ich will mich an den Beni Sallah rächen.«

»Das ist nicht nöthig, denn wir werden es für Dich thun. Gehe an Deinen Ort und pflege Dich!«

»So sage mir vorher erst noch Eins! Wenn Ihr Sieger seid, werde ich dann von der Beute Alles bekommen, was früher mein Eigenthum war?«

»Die Beute wird vertheilt und Du wirst erhalten, was Dir nach unseren Gesetzen zukommt.«

Der Riese wußte nun, woran er war. Es war jedenfalls nicht klug von Omram gehandelt, ihm bereits jetzt reinen Wein einzuschenken. Falehd ließ sich aber seine Gedanken nicht merken, sondern er sagte:

»Wenn ich das bekomme, was mir zukommt, so bin ich mit Euch zufrieden. Allah gebe Euch Segen!«

Innerlich aber dachte er: Allah verfluche Euch. Er begab sich zu dem Troß und nahm dort zwischen den Pferden und Kameelen des Scheiks Platz. Sein Auge war auf eine prachtvolle Fuchsstute gerichtet.

»Die ist ein ganzes Vermögen werth!« dachte er. »Will mich der Scheik betrügen, so werde vielmehr ich ihn betrügen. Mit den Beni Sallah kann ich ja noch eine Zeit lang warten. Das hat keine Eile.«

Bald aber kam ihm noch ein Gedanke.

»Ich werde vorher zu dem Pascha gehen. Ist auch er mir abtrünnig, so habe ich nichts zu erwarten. Haben sie aber auch ihn und den Russen bereits gegen mich aufgehetzt, so handle ich für mich.«

Er erhob sich wieder und schlich dorthin, wo er die beiden Genannten wußte. Sie erkannten ihn trotz der Dunkelheit sogleich an seiner hünenhaften Gestalt, als er zu ihnen trat.

»Nehmt auch Ihr mit Theil an dem Kampfe?« fragte er.

»Nein,« antwortete der Pascha.

»Man hat es Euch wohl verboten?«

»Wer sollte es uns verbieten? Wir werden uns aber hüten, uns für Andere mit Anderen herum zu schlagen.«

»Das ist sehr weise von Euch gehandelt; aber da werdet Ihr auch nichts von der Beute erhalten.«

»Wir mögen nichts und brauchen nichts. Du aber könntest es gebrauchen und wirst doch nichts bekommen.«

»Wer sagte es?«

»Der Scheik.«

»Da ist er sehr aufrichtig gegen Euch gewesen.«

»So aufrichtig, wie ich gegen Dich sein will.«

»So sprich!«

»Du hast uns Beide als Deine Gäste aufgenommen und uns freundlich behandelt; Du bist uns dann behilflich gewesen, zu entkommen, darum will ich einmal gegen die Klugheit handeln und Dir sagen, was ich eigentlich verschweigen sollte, denn die Beni Suef sind jetzt unsere Verbündeten geworden und bei ihnen haben wir gefunden, was uns bei den Beni Sallah verweigert wurde.«

»Nicht durch meine Schuld.«

»Nein. Darum will ich Dir sagen, daß Du von dem Scheik nichts zu erwarten hast. Nach dem Siege wird er Dich wieder hinausstoßen. Er will keinen Ehrlosen bei sich haben.«

»Woher weiß er, daß ich ehrlos bin? Ihr müßt es ihm doch gesagt haben.«

»Nein. Er hat uns gefragt und wir thaten, als ob wir nichts wüßten. Er hat es errathen, ist aber nun überzeugt davon. Nun weißt Du, was Du zu thun hast.«

»Ich danke Euch! Werdet Ihr bei diesen Beni Suef vielleicht bleiben?«

»Einige Wochen.«

»Könnte ich Euch dann irgendwo treffen?«

»Nein. Das kann uns nichts nützen.«

»Aber mir!«

»Das geht uns nichts an. Ich habe Dir jetzt mit meiner Aufrichtigkeit Deine Gastfreundschaft vergolten. Wir sind also quitt.«

»So hole Euch der Teufel, so wie er die Beni Suef alle holen mag!«

»Nimm Dich in Acht, daß er sich nicht vielleicht vorher an Dir vergreift!«

Er entfernte sich, zitternd vor Grimm. Er hatte seinen Platz kaum wieder erreicht, so ging ein leiser Ruf durch das Lager. Es war der Befehl zum Aufbruche. Die Krieger rückten aus. Nur die Fünfzig blieben bei den Thieren und der Bagage zurück.

Der Riese machte sich an die Fuchsstute und nahm ihr die Fesseln von den Vorderbeinen. Sämmtliche Pferde waren gefesselt worden, damit sie nicht entfliehen könnten. Einen günstigen Augenblick erspähend, zog er sie mit sich fort. Der Huftritt war in dem weichen Sande nicht zu hören. Er brachte das Pferd so weit fort, daß er nichts mehr zu befürchten hatte, und stieg dann in den Sattel.

Nun hätte er im Galopp fortreiten können oder sollen, er that es aber nicht. Der Grimm, welchen er gegen seine früheren Stammesangehörige im Herzen trug, ließ ihn nicht so schnell weiter. Er wollte und mußte sehen, daß sie vernichtet wurden.

Darum ritt er nur eine Strecke fort, dem Lager entgegen, aber seitwärts, so daß er mit Niemand zusammentreffen konnte. Dann stieg er wieder aus dem Sattel und blieb, an das Pferd gelehnt, halten.

Minute auf Minute verging. Im Osten begann das Blau des Himmels sich zu entfärben; es wurde matter und matter, endlich gelblich weiß, und nun konnte man bereits auf eine ziemliche Entfernung hin einen nicht gar zu kleinen Gegenstand erkennen.

Das war die Zeit, in welcher Hilal mit seinen Kundschaftern zurückgekehrt war. Er hatte in der Nähe Steinbach's Platz genommen und lag, ganz wie dieser, an der Erde. Die Leute hielten die Blicke scharf nach vorwärts gerichtet. Es wurde sehr schnell heller. Bereits konnte man auf hundert, dann auf tausend Schritte weit sehen. Da endlich ließ sich weit draußen eine wirre Masse von Gestalten sehen.

»Aufgepaßt!« flüsterte es von Mann zu Mann.

Die Beni Suef nahten, aber nicht etwa in einer geordneten Colonne, sondern ganz ordnungslos in einem Haufen. Sie kamen gerade auf die Mitte der Verteidigungslinie zu. Ahnungslos, welchem Schicksale sie entgegengingen, marschirten sie durch den Sand. Das Lager war noch nicht zu erblicken. Aber jetzt erblickten sie Etwas, nämlich eine hohe, breit gebaute Mannesgestalt, welche stolz aufgerichtet auf einer Düne stand und ihnen entgegenblickte.

Sie blieben halten und beriethen sich.

»Verdammniß über diesen Hund!« sagte Omram zu dem Scheik. »Was will der Kerl außerhalb des Lagers? Er verdirbt uns Alles.«

»Das macht Lärm. Der Schuß würde das ganze Lager alarmiren. Versuchen wir es nicht lieber mit List?«

»Meinetwegen. Ich glaube aber, es wird vergeblich sein.«

»Vielleicht ist es gar kein Beni Sallah.«

»Das ist möglich. Der Riese ist doch bei uns und außer diesem giebt es keinen so großen, starken Mann unter ihnen. Rufen wir ihn also einmal an!«

Omram legte die Hand an den Mund und sagte:

»Sabakha bilcheer – guten Morgen!«

»Miht sabah – Gott gebe Dir hundert Morgen!« antwortete Steinbach.

»Mehn hua – wer bist Du?«

»Ana hua – ich bin es.«

»Wie ist Dem Name?«

»Masr-Effendi.«

»Daß ihn die Hölle hole!« meinte Omram erschrocken zu dem Scheik. »Es ist jener Deutsche. Habe ich es Dir nicht gesagt, daß er zu fürchten sei!«

»Rufe ihn her! Vielleicht kommt er und dann machen wir ihn im Stillen kalt.«

»Komm einmal her!« sagte Omram.

»Warum?«

»Wir möchten mit Dir sprechen.«

»So kommt Ihr her zu mir! Wer seid Ihr?«

»Wir sind ein Ferkah des Stammes Beni Sallah.«

»Was wollt Ihr hier?«

»Unsere Brüder besuchen.«

»So seid Ihr auf dem richtigen Wege. Aber wie kommt es, daß Ihr sechshundert Mann stark auf Besuch kommt?«

»Wir wollen eine große Phantasie aufführen.«

»So kommt! Seid Ihr aber keine Beni Sallah, so nehmt Euch in Acht.«

»Warum?«

»Ihr würdet nicht weit kommen.«

»Warum sprichst Du so aus der Ferne zu uns! Hast Du keine Beine oder keinen Muth?«

»Ich habe Beides, Dir aber fehlt der Muth, sonst würdest Du nicht stehen bleiben. Und noch ein Anderes fehlt Dir, nämlich die Vorsicht. Warum hast Du vorgestern Abend Dein Messer verloren?«

»Mein Messer?«

»Ja, als Du mit Falehd, dem Riesen, sprachst!«

»Ich weiß nichts davon.«

»Lüge nicht! Omram, der Beni Suef sollte sich schämen, eine Unwahrheit zu sagen.«

»Allah l'Allah! Hältst Du mich für Omram?«

»Ja.«

»So ist Dein Verstand alle geworden.«

»Er ist noch vollständig vorhanden. Der Andere, welcher neben Dir steht, ist der Scheik der Beni Suef.«

»In die Hölle mit ihm! Er kennt uns!« sagte Omram zum Scheik. Und lauter fuhr er fort: »Deine Augen täuschen sich.«

»Sollten sie sich jetzt täuschen, da es hell wird, und gestern habe ich Euch gesehen, da es dunkel war!«

»Wo?«

»Im Ferß el Hadschar, als Ihr Beide nach den Töchtern des Windes gingt und den Plan des Ueberfalles bespracht.«

»Hörst Du es, Scheik! Er weiß Alles!« knirschte Omram. »Er ist als Spion da gewesen und hat uns belauscht. Ich hatte Recht, als ich meinte, daß er zu fürchten sei. Nun sind die Feinde gerüstet. Was thun wir?«

»Wir greifen dennoch an. Hier in dieser Oase wohnen nicht viel mehr als zweihundert Beni Sallah und wir sind sechshundert!«

»Kehrt um!« rief Steinbach ihnen zu. »Ihr seid gekommen, uns heimtückisch zu überfallen wie die feigen Meuchelmörder; ich aber will ehrlich sein und Euch warnen.«

»Umkehren? Hund, Du sollst der Erste sein, den meine Kugel trifft! Vorwärts, Ihr tapferen Krieger!«

Er sprang voran, die Anderen folgten.

»Zurück!« rief Steinbach gebieterisch.

Sie gehorchten natürlich diesem Rufe nicht. Da hielt er den Arm empor, sofort erhoben sich die sämmtlichen Beni Sallah hinter den Dünen. Eine Salve donnerte den Angreifern entgegen. Der ganze Haufe blieb halten, ob vor Schreck oder von den Kugeln festgenagelt, das war im ersten Augenblicke gar nicht zu erkennen. Dann aber stießen sie ein lautes Wuthgeheul aus. Wer nicht todt oder verwundet war, stürmte vorwärts – aber doch nur, um einige Augenblicke später wieder eine Salve zu empfangen.

Es war ganz so, als ob ein gut formirtes Quarrée einen Reiterangriff mit kaltem Gleichmuthe zurückweist. Die Beni Suef stürzten durch-, über- und untereinander wie getroffene Pferde. Der Scheik war gefallen, Omram lebte; er war verwundet, brüllte vor Grimm und Rachbegier wie ein Thier, feuerte seine Leute an, ihm zu folgen, und rannte abermals vorwärts – dem Tode in die Arme.

Die Beni Sallah hatten bereits wieder geladen. Keiner verließ seinen Platz. Die dritte Salve that ihre Schuldigkeit. Eine Minute lang stockte der Vorstoß der Angreifer, dann lösten sie sich auf und suchten ihr Heil in der Flucht.

»Normann!« rief Steinbach mit seiner stärksten Stimme.

»Bin schon da!«

Diese Antwort hatte Steinbach von rückwärts her erwartet, sie kam aber bereits aus größter Nähe. Normann hatte Pferde für seine hundert Mann Reserve bereit gehalten. Als er die Salven hinter einander krachen hörte, war er überzeugt, daß sich der Feind nicht halten könne. Er ließ rasch aufsitzen und vorgehen. Die Beni Suef hatten sich kaum zur Flucht gewandt, so waren die Reiter auch schon hinter ihnen. Und da kam auch noch ein zweiter Haufe angebraust, nämlich der alte Scheik der Beni Abbas mit den Seinigen.

Er hatte freilich die Aufgabe erhalten, das Lager zu beschirmen, aber als die Schüsse ertönten und dann Steinbach den Namen Normann's rief, da kam die Kampfeslust über den Alten und über seine Leute. Sie sprangen auf die nächsten, besten Pferde und stürmten der Schaar Normann's nach.

»Alle drauf!« rief da Steinbach. »Laßt sie nicht zum Stehen und zu ihren Thieren kommen!«

Da gab es kein Halten mehr. Was nur Beine hatte, rannte den Fliehenden nach, und wer nur einen Mund hatte, der brüllte, rief, schrie und fluchte aus Leibeskräften.

Auch Hilal hatte sich in Bewegung gesetzt, aber bereits nach wenigen Schritten blieb er stehen, wie festgebannt. Es war ihm ganz so vorgekommen, als ob ein scharfer, spitzer, hoher Laut den Lärm des Kampfes durchdrungen habe. Er lauschte einen Augenblick. Ja, wirklich, der erwähnte Laut erscholl zum zweiten Male.

»O Allah! Die Königin ruft! Sie befindet sich jedenfalls in Gefahr! Kommt! Folgt mir!«

Er ahmte den Ruf so laut nach, daß er in dem Lager gehört werden konnte, und rannte auf dasselbe zu. Die letzteren Befehle, mit ihm zu kommen, ihm zu folgen, hatte er ausgerufen in seiner Angst, ohne aber gehört zu werden. Es stand kein Mensch mehr in seiner Nähe, es waren ja Alle fort, hinter dem Feinde her. Er vernahm den Ruf wieder und antwortete. Er lief nicht sondern er flog förmlich. Im Lager angekommen, traf er auf keine einzige Person. Selbst die Alten und Kranken, selbst die Kinder waren hinaus, der Gegend zu, in welcher der Sieg errungen worden war. Jetzt hörte er die Stimme der Königin wie aus den Wolken herab:

»Tarik! Tarik! Hilfe, Hilfe!«

»Ich bin es, Hilal!«

»Hilfe! Der Riese ist oben!«

Wie ein von der Sehne geschnellter Pfeil schoß er auf die Ruine zu und zur Treppe empor. Hoch oben, da, wo Steinbach gestanden hatte, als die Leuchtkugeln glühten, waren weiße Frauengewänder zu sehen. Und von da oben herab erschallten jetzt die lauten Flüche des Riesen.

Wie war er da hinaufgekommen? Er kannte ja die heimliche Treppe gar nicht.

»Halt aus! Ich komme, ich komme!« rief Hilal.

Er flog in das Innere, durch Badija's Gemächer, weiter hinter, die Treppe hinauf. Als sein Kopf oben auftauchte, stand der Riese, ein Frauenzimmer in den hoch erhobenen Armen, auf der Zinne. Drei andere Frauen hielten kreischend seinen Leib und seine Füße gepackt; eine von ihnen aber ließ los und fiel nieder. Sie war ohnmächtig geworden.

»So fahre da hinab, wenn Du nicht mit mir willst!« rief Falehd und schleuderte die Gestalt über den Rand der Zinne hinab. Es war so hoch, daß sie zerschellen mußte.

Zwei Schreie erschollen, herzzerreißend.

»O Allah, Allah! Sie ist verloren!«

Vom stürmischen Lauf hatte Hilal keinen Athem mehr. Er wollte sprechen und fragen, vermochte aber kein Wort hervorzubringen. Der schreckliche Mord, dessen Zeuge er gewesen war, lähmte ihm die Glieder. Er stand noch immer auf der Treppe, so daß nur sein Kopf über dieselbe hervorragte.

Da packte der Riese die zweite der Frauen, um auch sie emporzuheben.

»Komm!« brüllte er. »Ihr Katzen müßt alle da hinab, alle!«

Sie hielt sich fest an seinen Leib geklammert, aber was waren ihre Kräfte gegen die seinigen! Das gab Hilal die Bewegung und die Sprache.

»Wen hat er hinabgeworfen?« rief er.

»Hiluja. O Allah, o Himmel!« antwortete Diejenige, welche den Wüthenden noch bei den Knieen gepackt hielt. Es war die Königin. »Hilal, hilf, hilf!«

Da erscholl ein fürchterlicher, donnernder, brüllender Laut aus Hilal's Munden

»Hiluja zerschmettert! Falehd, ich zermalme Dich!« –

Der Riese war, wie bereits erwähnt, mit dem Pferde des Scheiks davon geritten und hatte dann in sicherer Entfernung, nachdem er abgestiegen war, das Resultat des Ueberfalles abwarten wollen. Er war ganz Auge und Ohr. Die Morgenhelle trieb das Dunkel immer weiter zurück. Noch einige Augenblicke und er mußte die Ueberfallenden sehen.

Ja, jetzt sah er sie, in einem Trupp sich vorwärts bewegend. Dann, hielten sie plötzlich still. Er sah eine männliche Gestalt bei den Dünen und hörte die Stimmen der Sprechenden, ohne aber die Gesichter und die Worte unterscheiden zu können.

»Was ist das?« fragte er sich. »Fast sieht es aus, als ob es dieser verdammte Masr-Effendi sei. Ist er es, so sind die Beni Sallah gewarnt und es giebt einen harten Kampf!«

Da sah er die Angreifer vorwärts stürmen, sah und hörte aber auch zugleich die Schüsse, welche ihnen entgegenfielen. Er konnte sich nicht erklären, wie die Sallah hatten erfahren können, was ihnen drohe, noch unbegreiflicher aber war es ihm, daß sie mit solcher Ruhe und Sicherheit drei Salven abgaben und daß dann die Suef flohen, aber er lachte:

»Recht so, recht so! Das ist die Strafe für den Verrath! Jetzt kommen Reiter! Noch welche! Alles eilt zur Verfolgung! Allah l'Allah! Das paßt mir! Das Lager ist leer. Jetzt hole ich mir die Königin oder Hiluja! Das, soll der erste Anfang meiner Rache sein!«

Er stieg auf und sprengte im Galopp nach dem Lager. Er erreichte es ungehindert. Vorn auf der Brüstung der Ruine standen die Königin, Hiluja und Zykyma. Die Erstere sah den Riesen kommen, sie durchschaute sofort die Situation und rief:

»Falehd, Falehd! Er will sich rächen! Flieht!«

Sie schob die Anderen vor sich her, zum Eingang hinein und wollte ihnen schnell folgen. Der Riese war aber noch schneller. Zwei, drei Stufen auf einmal nehmend, kam er zur Treppe heraufgesprungen. Das Pferd anzubinden, hatte er sich gar keine Zeit genommen. Er streckte die Arme aus und rief:

»Halt, Königin! Jetzt bist Du mein!«

Fast hätte er sie gehabt, aber sie bückte sich und schlüpfte unter seinen Händen in das Innere der Ruine. Er folgte ihr augenblicklich. Sie erreichte ihr Wohnzimmer, wo die beiden Anderen standen.

»Weiter, weiter!« rief sie ängstlich. »Er kommt. Flieht die Treppe hinauf!«

Die Zwei entkamen, sie selbst aber nicht, denn eben, als sie durch die hintere Thür wollte, wurde sie von Falehd ergriffen.

»Warte doch, mein Auge, mein Stern!« lachte er höhnisch auf. »Dein Bräutigam ist fort! Nun werde ich mit Dir Hochzeit halten!«

Er zog sie an sich. Sie hielt still. Wie eine himmlische Eingebung war es über sie gekommen, daß sie hier klug handeln müsse, wenn sie nicht seiner thierischen Gewalt verfallen wolle. Gelang es ihr, ihn fest zu halten, bis Hilfe herbei kam, so war sie gerettet und ihn ereilte die Strafe. Darum duldete sie seine Umarmung ruhig.

»Ergiebst Du Dich? Schön! Das ist klug. Komm also und gieb mir einen Kuß!«

Sie erhob wirklich das Gesicht, als ob sie sich küssen lassen wolle. Er bog den Kopf tief zu ihr herab. Dadurch lockerten sich seine Arme. Sie riß sich los, stieß ihm das kleine Fäustchen nach der Gurgel und sprang nach der Zimmerecke. Mit einem jubelnden Schrei bückte sie sich dort auf den Teppich nieder und hob blitzschnell – den kleinen Revolver auf, welcher ihr bereits einmal als Verteidigungswaffe gegen den Riesen gedient hatte. Sie streckte ihn dem Angreifer entgegen.

Der Riese wollte eben schnell nach ihr fassen, fuhr aber beim Anblicke der Waffe zurück.

»Hündin! Willst Du beißen?« rief er.

»Ja, ich beiße! Fort mit Dir!«

Es war ihr ganzer, gewöhnlicher Muth wieder über sie gekommen. Sie trat sogar einen Schritt auf ihn zu. Er grinste ihr verächtlich entgegen, verschränkte die Arme über die Brust und sagte:

»Mit diesem Dinge willst Du mich tödten?«

»Ja, wenn Du nicht augenblicklich gehst.«

»Du bist verrückt! Dieses winzige Ding und der Riese Falehd!«

»Eine einzige Kugel tödtet Dich!«

»Meinetwegen! Aber wenn Du mich wirklich triffst, so habe ich, ehe ich umfalle, noch Zeit, Dich zwischen meinen Fäusten zu zermalmen. Sage mir, wie Ihr von dem Ueberfall erfahren habt?«

»Masr-Effendi hat es entdeckt und ist in voriger Nacht im Ferß el Hadschar gewesen, um Euch zu belauschen.«

»Dieser Hund! Aber wie seid Ihr plötzlich zu so vielen Kriegern gekommen?«

Sie bemerkte in ihrer Unbefangenheit gar nicht, daß er mit diesen Fragen nur den Zweck hatte, ihre Aufmerksamkeit einzuschläfern. Er wollte sie entwaffnen, wollte den Revolver haben.

»Wir haben zwei Ferkah rufen lassen.«

»Wie klug! Dieser Masr-Effendi ist ein kluger Mann. Aber bin ich etwa dümmer? Nein! Schau!«

Sie stieß einen Schreckensruf aus. Er hatte ihr mit einem raschen Griffe den Revolver aus der Hand gerissen und sie zugleich mit der anderen Hand wieder ergriffen. Sie wand sich unter seinem Drucke, vermochte aber nicht loszukommen.

»Laß mich!« stöhnte sie.

»Ich Dich lassen? O nein!«

»Was willst Du von mir! Du hassest mich ja!«

»Ja, ich hasse Dich! Ich liebe Dich nicht etwa. Aber gerade aus Haß will ich Dich küssen, aus Rache will ich Dich besitzen!«

»Scheusal!«

»So ist's recht! Desto entsetzlicher muß Dir ein Kuß von mir sein. Komm her, meine Huri, mein Engel, mein Diamant!«

Sie wehrte sich aus Leibeskräften. Man glaubt nicht, wie stark ein tugendhaftes Weib in der Stunde solcher Gefahr sein kann. Selbst der Riese hatte zu thun, ihr Köpfchen zwischen seinen beiden Tatzen festzuhalten. Dann aber konnte sie nicht mehr widerstehen. Es gab nur noch ein Mittel. Schon berührten seine Lippen beinahe ihren Mund, da spuckte sie ihm in das Gesicht. Es half, wenigstens für den Augenblick. Er fuhr zurück.

»Spinne! Speist Du Gift!« lachte er. »Thue es immerhin. Deine eigene Zunge soll es mir ablecken.«

Er zog sie mit aller Kraft an sich, um ihren Mund an die getroffene Stelle seines Gesichtes zu bringen. Es war schrecklich für Badija. Aber im fürchterlichsten Augenblick kam Hilfe.

»Zurück, Falehd!« rief eine weibliche Stimme vom Eingange her.

Er sah zurück und erkannte die alte Araberin, die Bedientin Hiluja's, welche mit ihr durch Steinbach gerettet worden war.

»Was willst Du, Alte? Packe Dich zum Teufel!«

»Da bin ich bereits. Der Teufel bist Du!«

»Und Du bist seine oberste Tante und Urgroßmutter! Willst Du etwa auch geküßt sein? Ich habe keinen Appetit, Dich um Deine jungfräuliche Ehre zu bringen. Verschwinde!«

Sie sah ihn furchtlos und mit funkelnden Augen in das Gesicht. Das gab ihm Spaß. Er antwortete:

»Willst Du mir das etwa gebieten?«

»Ja. Und Du wirst gehorchen.«

»Du bist von Sinnen, altes Laster!«

»Ich werde es Dir beweisen. Laß los!«

Er wollte eben ein schallendes Gelächter ausstoßen, ließ aber anstatt dessen einen Schmerzensschrei hören. Sie hatte sich nämlich eine lange, spitze Nadel aus dem Haar gezogen und sie ihm in den nackten Arm gestochen.

»Schlange,« brüllte er. »Ich werde Dir den Giftzahn nehmen!«

Er griff mit beiden Armen nach ihr, hatte aber in seiner Wuth gar nicht bedacht, daß er dadurch die Königin freigebe.

»Flieh!« rief die Alte ihr zu.

Badija folgte dieser Aufforderung augenblicklich. Sie verschwand in dem dunklen Gange, welcher nach der geheimen Treppe führte.

»Alte Hexe! Das werde ich Dir bezahlen!« drohte der Riese und drehte sich um, der Königin zu folgen.

»Bezahle es doch gleich!« höhnte die Alte tapfer, in der Absicht, ihn länger aufzuhalten und so der Königin Zeit zur Flucht zu geben.

»Auf dem Rückwege,« antwortete er, indem er schnell in dem Gange verschwand.

Ebenso schnell aber folgte auch sie ihm. Das war Alles so rasch gegangen, daß er da vor sich noch ganz deutlich die enteilenden Schritte der Königin hörte. Er tastete sich ihr so schnell wie möglich nach und gelangte in Folge dessen an die Treppe, welche empor zur Zinne führte.

Er hörte die Königin nur einige Stufen über sich, sehen konnte er nichts, da es hier im Innern des Gemäuers dunkel war; Fenster oder ähnliche Oeffnungen gab es ja nicht. Er beeilte sich, die Fliehende noch auf der Treppe zu erreichen, aber da sie die Stufen kannte, ihm hingegen die Oertlichkeit unbekannt war, so gelang es ihr, vor ihm die kleine Plattform zu erreichen. Eben, als er mit dem Kopfe auf derselben emportauchte, wurde sie von Hiluja's Armen wie zum Schutze umfangen.

Er that einen Sprung, die letzten, obersten Stufen hinauf. Die beiden Schwestern hielten sich umschlungen und sahen sich angstvoll nach Hilfe um. Draußen tobte der Kampf. War von dorther Hilfe zu erwarten? Fast unmöglich. Und im Lager gab es ja keinen Menschen, welcher, selbst wenn es ihm möglich gewesen wäre, mit der nöthigen Schnelligkeit herbei zu kommen, es gewagt hätte, zum Schutze der Bedrängten mit dem Riesen anzubinden.

»Hab' ich Dich?« rief dieser frohlockend. Und einen Blick umherwerfend, fügte er hinzu: »Ah, von hier kannst Du nicht weiter fliehen. Komm her!«

Er sprang auf Zykyma zu, welche nahe an der Treppe stand und die er in seiner Eile für die Königin hielt. Das schöne Mädchen stieß einen lauten Schreckensruf aus, als er es mit seinen Armen umfing.

»O Gott, wer wird helfen!« sagte Hiluja voller Angst zu ihrer Schwester.

Dieser kam ein Gedanke, von welchem sie vielleicht Rettung erwarten konnte. Sie antwortete:

»Hilal wird uns erretten, wenn er uns überhaupt zu hören vermag.«

Sie hielt beide Hände an den Mund und stieß einen schrillen, weithin tönenden Schrei aus. Wenn sie mit dem tapferen Sohne des Blitzes einen Ritt weit hinein in die Verlassenheit der Wüste gemacht und sich da zum Scherze und um die Einsamkeit besser auskosten zu können, von ihm getrennt hatte, dann war dieser Schrei stets das Zeichen gewesen, daß er sich wieder zu ihr finden solle.

Jetzt kam es darauf an, daß er ihn mitten im Gewirr und Getöse des Kampfes hörte. Und selbst wenn dies der Fall war, so fragte es sich doch immer, ob er den Ruf auch als Zeichen nahm, daß sie sich in Gefahr befand.

Der Riese erkannte seinen Irrthum. Er bemerkte, daß er eine Andere ergriffen hatte. Er ließ Zykyma fahren und wendete sich zu den Schwestern.

»Ah, hier bist Du! Jetzt gehst Du mit!«

Er machte eine Bewegung auf die Königin zu, blieb aber unter dem Einflusse eines plötzlichen und neuen Gedankens stehen. Er sah die beiden Schwestern vor sich, vom Morgenstrahle beleuchtet, Badija in der Pracht ihrer vollständig entwickelten Schönheit, Hiluja aber als eben aufgebrochene, viel verheißende Knospe in herrlicher Jugendfrische und Mädchenhaftigkeit.

»Bei Allah, die Jüngere ist besser!« sagte er. »Ich werde Hiluja mit mir nehmen!«

Er riß die beiden Schwestern auseinander, so daß die Königin gegen die steinerne Brüstung der Zinne flog, und ergriff Hiluja mit starken, rücksichtslosen Fäusten. Er wollte sie nach der Treppe ziehen, fühlte sich aber in diesem Augenblicke von hinten ergriffen.

Die alte Dienerin war ihm nachgeeilt. Sie sah, aus der Treppenöffnung emportauchend, ihre geliebte, junge Herrin in Gefahr und schoß vollends herbei, sich von hinten mit aller Kraft an Falehd klammernd.

»Halt, Ungeheuer!« schrie sie. »Erst muß ich todt sein, eher bekommst Du sie nicht!«

In demselben Augenblicke stieß die Königin den Schrei zum zweiten Male aus. Der Riese bemerkte es und rief hohnlachend:

»Rufst Du um Hilfe? Blicke Dich doch um! Es giebt keinen Menschen, welcher jetzt an Dich denkt und welcher Dich jetzt hören kann.«

Zugleich versuchte er, die Alte von sich abzuschütteln; aber dies gelang ihm nicht, da sie sich zu fest anhielt. Er hielt mit der Linken Hiluja und griff mit der Rechten nach hinten, um die Dienerin von sich zu reißen, aber es war ihm auch dies unmöglich. Da rief er lachend:

»Nun, wenn Du nicht anders willst, so zerdrücke ich Dich wie eine faule Dattel!«

Er that einen raschen Schritt nach der steinernen Brüstung und stellte sich von hinten in der Weise gegen dieselbe, daß die Dienerin sich zwischen ihm und den starken Quadern befand. Die Füße fest einstemmend, lehnte er sich an und drückte die Alte mit solcher Gewalt gegen die Brüstung, daß ihr der Athem auszugehen begann. Sie konnte nur einen angstvollen, pfeifenden Hilferuf ausstoßen. In einigen Augenblicken mußte sie todt sein, erstickt unter der gewaltigen Anstrengung des Riesen.

Die Königin stieß abermals ihren Hilferuf aus und kam dann der Alten zu Hilfe. Zykyma und Hiluja thaten dasselbe, obgleich die Letztere noch immer von der einen Faust des Riesen festgehalten wurde. Die drei muthigen Mädchen klammerten sich an ihn, und ihren verzweifelten Anstrengungen gelang es wirklich, der Dienerin Luft zu verschaffen.

»Verdammte Geschöpfe!« rief der Riese. »Ich werde Euch von mir abschütteln, wie der Löwe die Fliegen!«

Er ließ Hiluja fahren, um beide Arme frei zu bekommen. In diesem Augenblicke flohen die drei Mädchen von ihm nach der entgegengesetzten Seite. Er sprang ihnen nach. Halb mit Ueberlegung und halb aus Instinct griff die Königin nieder, wo der Wind den feinen, von der Wüste auf- und hierhergewirbelten Sandstaub in der Ecke angehäuft hatte, nahm beide Hände voll dieses mehlartigen Staubes und warf ihn dem Riesen in das Gesicht. Er drang ihm in das eine, noch gesunde Auge, so daß der Angreifer wenigstens für einige Augenblicke nichts zu sehen vermochte.

»Flieht! Hinab!« rief Badija, indem sie nach der Treppe eilte.

Aber schon stand auch Falehd dort, mit seiner breiten, mächtigen Gestalt den Fluchtweg schließend.

»Oho!« rief er. »So entkommt Ihr mir nicht!«

Mit der einen Hand sich das Auge reibend, streckte er die andere abwehrend vor sich, um ihnen die Flucht unmöglich zu machen. Da fiel der Blick der Königin hinaus auf die Ebene. Sie sah eine männliche Gestalt mit der Schnelligkeit einer Gazelle durch den Sand fliegen.

»Allah sei gepriesen!« rief sie. »Dort kommt Hilfe! Hilal ist's. Er nahet!«

»Ich zermalme ihn!« knirrschte der Riese. »Und Euch mit, Ihr verdammten Katzen!«

Er vermochte wieder, ziemlich leidlich zu sehen, und machte eine Bewegung, Hiluja wieder zu ergreifen. Aber die Alte hatte sich Badija's Mittel gemerkt. Sie raffte zwei Hände voll Sand auf und warf sie ihm in das Gesicht.

»In die Hölle mit Euch!« brüllte er. »Wollt Ihr den Löwen des Stammes mit Sand füttern? Fahrt zur Verdammniß!«

Er konnte nur eine Hand gebrauchen, da er sich mit der anderen das Auge zu wischen hatte. Die Königin rief laut um Hilfe. Hiluja und Zykyma thaten desgleichen. Die Alte aber glaubte nichts Besseres thun zu können, als Falehd zu blenden. Sie kauerte in der Ecke und warf eine Hand voll Sand nach der anderen in sein Gesicht. Dabei freilich achtete sie gar nicht darauf, daß sie nicht blos ihn, sondern auch die Anderen traf, welche mit ihm rangen.

Da, jetzt gelang es ihm, für einen Moment aus dem Auge zu sehen. Er erblickte die Drei, ergriff Hiluja mit beiden Fäusten, hob sie hoch empor und rief mit lauter, dröhnender Stimme:

»Hinab mit Dir, wenn ich Dich einmal nicht mit mir nehmen kann!«

Er wollte sie von der Zinne hinabwerfen. Doch in diesem gefährlichen Augenblicke sprang die Alte herbei, ergriff ihn mit beiden Händen bei dem einen Arme, zog sich an demselben empor, wie ein Turner sich an dem Reck emporzieht, und biß ihn mit aller Anstrengung in den Arm, so daß er denselben sinken ließ.

»Verfluchte Viper!« brüllte er. »Wer war das?«

Aber schon hing das alte, muthige Weib an seinem anderen Arme. Ein zweiter, kräftiger Biß, und er ließ auch ihn sinken. Seine Fäuste öffneten sich für einen Augenblick, und sofort entschlüpfte ihm Hiluja. Er griff blitzschnell wieder zu, erwischte aber an Stelle der Entwichenen die Alte.

»Wolltest Du mir entkommen?« lachte er. »Das ist Dir nicht geglückt. Hinunter mit Dir!«

Und mit einem gewaltigen, kraftvollen Schwunge warf er sie über die Brüstung hinab. Die anderen Drei schrieen laut auf vor Entsetzen. Das war Alles so schnell gegangen, daß Badija und Zykyma wirklich glaubten, er habe Hiluja hinabgeworfen. Sie hatten auch Sand in die Augen bekommen, mit welchem die Alte so verschwenderisch und unvorsichtig umgegangen war. Und da die vor Angst zitternde Hiluja sich in die Ecke zusammengekauert hatte, konnte sie nicht von Hilal gesehen werden, welcher jetzt zur Treppe emporgeeilt kam.

Was er jetzt fragte und zur Antwort erhielt, ist bereits erwähnt worden. Er glaubte auch, daß seine Geliebte hinabgeschleudert worden sei. Eine fürchterliche Wuth bemächtigte sich seiner.

»War's wirklich Hiluja?« wiederholte er.

»Ja,« antworteten die Königin und Zykyma.

Das »Nein«, welches Hiluja rief, wurde nicht gehört.

»So zermalme ich Dich, Riese!«

»Komm' her!« antwortete dieser, sich noch immer mit einer Hand im Auge reibend.

Er wußte sich in Gefahr; aber er überschätzte diese. Er glaubte, daß Hilal mit einer Schußwaffe versehen sei, während er selbst nichts dergleichen besaß. Aber der Sohn des Blitzes hatte Alles von sich geworfen, um nicht im Laufe gehindert zu sein. Nur das Messer steckte in dem Kameelstricke, welcher ihm als Gürtel diente. Er riß es heraus.

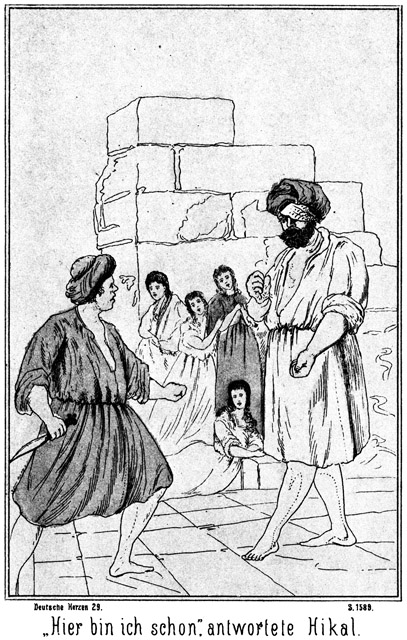

»Hier bin ich schon,« antwortete er.

Er that einen Sprung, um dem Feinde die Klinge in das Herz zu stoßen, da dieser aber in demselben Augenblicke den Arm sinken ließ, traf ihn der Stoß nur in diesen, nicht aber in die Brust.

»Mücke, Du stichst?« lachte Falehd. »Du kannst nicht schießen. Da bist Du verloren!«

Beide Arme ausstreckend, wollte er Hilal ergreifen. Dieser aber nahm das Messer zwischen die Zähne, bückte sich unter den Armen des Riesen weg, und ergriff ihn rechts und links an den Stellen, wo die Oberschenkel in die Hüfte übergehen.

Was ein Jeder für unmöglich gehalten hätte, das geschah. Die Wuth darüber, daß die Geliebte ermordet worden sei, verzehnfachten die Kräfte des Jünglings. Er hob den Riesen empor, als ob dieser ein kleiner Knabe sei, und trat mit ihm zur Seite an die Brüstung. Falehd wehrte sich gar nicht. Er war über die Kräfte, welche sich jetzt an ihm bethätigten, geradezu so verblüfft, daß er vergaß, eine Bewegung zu seiner Rettung zu machen.

»Hinab nun auch mit Dir, ihr nach!« rief Hilal.

»Noch nicht! Erst kommst Du!«

So antwortete Falehd. Er wollte Hilal fassen; aber schon war es zu spät; er griff nur in die Luft. Hilal schwang seine schwere Last, als ob er einen federleichten Gegenstand gepackt habe, und schleuderte den Riesen in einem weiten Bogen über die Brüstung hinaus und von der Höhe der Zinne hinab.

Ein fürchterlicher Schrei aus dem Munde Falehds erscholl weit in die Ebene hinaus; dann bekundete ein dumpfer, eigenthümlicher Schall, daß sein Körper unten aufgetroffen sei und von Quader zu Quader bis in die Tiefe stürzte.

Jetzt erst drehte Hilal sich um. Er wollte nach den anwesenden Frauen sehen. Vor ihm stand nur eine Einzige: Hiluja.

»Allah, Allah!« rief er aus.

»Hilal!« frohlockte sie, vor lauter Entzücken die kleinen Händchen zusammenschlagend.

»Du, Du!«

Seine Augen waren weit offen, als ob er ein Gespenst vor sich stehen sehe. –

»Ja, ich.«

»O, Allbarmherziger! So ist es Dein Geist?«

»Mein Geist? O nein! Ich bin es selbst!«

»Nein, nein; es ist Dein Geist. Allah hat Dir erlaubt, zu mir zu kommen, damit ich Dich noch einmal sehe, ehe Du die Pforte des Paradieses betrittst.«

»Hier! Fühle mich an, und sage mir dann, ob ich ein Geist sein kann.«

Sie streckte ihm die Hände entgegen.

»Aber Du bist ja todt?«

»Todt? Ich? Siehst Du nicht, daß ich lebend bin.«

»Ich möchte es sagen; aber der Riese hat Dich doch hier hinabgeworfen?«

»Mich nicht. Er hatte an meiner Stelle meine Dienerin ergriffen.«

Da kehrte das Blut in die Wangen Hilals zurück. Ein Strahl wonnevoller Freude ging über sein Gesicht, und doch frug er, noch immer zweifelnd:

»Ist das wahr, wirklich wahr?«

»Ja. Hier, fühle es!«

Sie schlang die Arme um ihn und küßte ihn mit ihren vollen, lebenswarmen Lippen auf den Mund. Jetzt konnte er nicht länger zweifeln. Er drückte die Geliebte, fest, fest an sich und rief, indem ihm die hellen Freudenthränen über die Wangen liefen:

»Also Du lebst. Du lebst wirklich! Allah sei gepriesen, jetzt und in alle Ewigkeit! Er hat Großes an uns gethan, deß' werde ich ihn loben und preisen bis zum letzten Augenblicke meines Lebens!«

»Ja, er sei gelobt und gepriesen in alle Ewigkeit! Aber auch Dein Ruhm soll erschallen, so weit die Zunge reicht. Du hast Falehd besiegt. Du hast ihn hier hinabgeschleudert, wie der Elephant einen Hund weit durch die Lüfte wirft!«

Ihre Augen waren voll Liebe und Bewunderung auf ihn gerichtet.

»Ich weiß selbst nicht, wie mir dies gelungen ist,« sagte er in bescheidenem Tone.

»Du bist stärker als der Löwe. Wer hätte das geglaubt und gedacht!«

»Es war der Grimm, welcher mir diese Kräfte gab. Ich brächte es zum zweiten Male nicht wieder fertig. Aber man sagte mir doch, daß er Dich wirklich hinabgeworfen habe?«

»Badija und Zykyma haben das wirklich gedacht. Mich aber hörtest Du nicht.«

»Wo sind denn diese Beiden?«

Er blickte sich um, sah sie aber nicht.

»Sie sind fort, entflohen. Als Du den Riesen ergriffst, war der Weg zur Treppe frei, und da sind sie augenblicklich fortgeeilt. Ich aber mußte bleiben!«

»Du mußtest? Warum mußtest Du?«

»Du rangest mit Falehd; Du befandest Dich in Gefahr. Ich konnte nicht fort; ich konnte meine Glieder nicht bewegen.«

»Aus Angst?«

»Ja, aus Angst um Dich.«

»So sehr liebst Du mich?«

»Ja, so sehr, mein lieber, lieber Hilal.«

Sie drückte ihr kleines, schönes Köpfchen in überquellender Innigkeit an seine Brust und blickte mit Augen zu ihm auf, aus denen eine ganze Welt von Liebe strahlte.

»Meine Hiluja! Mein Engel, mein Leben! O, wie so sehr habe ich Dich lieb, wie so sehr!«

»Ich mag und kann ohne Dich nicht leben!«

»Und ich nicht ohne Dich. Warum ist Dein Vater doch so zornig über unsere Liebe?«

Sie wurden gestört. Hinter ihnen, von der Treppe her, ertönten die Worte:

»Er ist nicht zornig darüber. Ihr irrt Euch.«

Sie fuhren erschrocken herum und sahen den Scheik der Beni Abbas, Hiluja's Vater vor sich stehen.

Er hatte, wie bereits erwähnt, mit seinen Leuten das Lager zu bewachen gehabt, war aber dann von seiner Kampfeslust hingerissen worden, an der Verfolgung des Feindes teilzunehmen. Sein Pferd strauchelte über eine der Leichen und stürzte. Er wurde aus dem Sattel geworfen, während seine Leute im Galopp weiter sprengten. Er erhob sich und befühlte seine Glieder, ob er nicht vielleicht irgendwo Schaden gelitten habe. Da hörte er sich rufen, von der Seite her, in welcher sich das Lager befand. Als er sich umdrehte, erblickte er einen Greis, welcher als einer der Schwächsten hatte zurückbleiben, müssen, aber dann, als der Sieg entschieden war, auch aus dem Lager geeilt war, um nach dem Kampfplatze sich zu begeben. Er kam in möglichster Schnelligkeit herbei, winkte sehr dringlich und rief:

»Komm, komm, o Scheik! Komm in's Lager!«

»Warum?«

»Es muß sich dort ein Unglück begeben haben.«

»Ein Unglück? Unmöglich! Es kann doch keiner der Feinde in das Lager gedrungen sein?«

»Vielleicht doch! Ihr waret die Wächter und habt Euren Posten verlassen. Da können die Beni Suef von der unbewachten Seite herbeigekommen sein. Ich hörte den Hilferuf der Königin erschallen, und dann stürmte Hilal an mir vorüber, dem Lager entgegen. Er würde das nicht gethan haben, wenn er nicht geglaubt hätte, daß sich Badija in Gefahr befindet.«

»O Allah! Sollte das wahr sein?«

»Sicherlich! Der Sohn des Blitzes ist nicht gewöhnt, den Kampfplatz zu verlassen und dem Feinde den Rücken zu zeigen. Er hat dies sicher nur gethan, weil es dringend nöthig gewesen ist.«

»So muß ich eilen. Schnell, schnell!«

Sein Pferd war wieder aufgestanden. Er sprang in den Sattel und ritt in gestrecktem Galopp dem Lager entgegen. Es war, als ob der Bauch des Thieres die Erde berühre. Je näher er kam, desto größer wurde seine Sorge. Jetzt erblickte er die Ruine. Sie wurde größer und immer größer. Er konnte jede Einzelheit unterscheiden. Da sah er die hohe, breite Gestalt des Riesen oben auf der Zinne stehen, in den beiden, hoch erhobenen Fäusten eine weibliche Gestalt haltend, augenscheinlich im Begriffe, sie herabzuschleudern.

»Hölle und Teufel!« schrie der Scheik auf. »Dieser Hund ist zurückgekehrt und tödtet meine Tochter. Er soll in die tiefste Verdammniß fahren!«

Er gab dem Pferde die Sporen, daß das Thier laut aufstöhnte; in der nächsten Minute hatte er die Ruine erreicht. Fast noch im Galopp warf er sich aus dem Sattel und rannte die Stufen hinauf, in das Innere des Gemäuers hinein, nach den Gemächern der Königin, seiner Tochter.

*