|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eben als Steinbach herangekommen war, wendete sich dieser Tuareg schnell um. Er hatte ein Geräusch gehört. Der Vorhang des Zeltes war geöffnet worden, ein Mädchen trat heraus, den Gast zu sehen.

»Was fällt Dir ein!« brüllte er sie zornig an. »Schnell hinein, sonst, bei allen Teufeln der Hölle, steche ich Dir das Messer in den Leib!«

Sie fuhr erschrocken zurück und verschwand augenblicklich. Der Tuareg biß die Zähne grimmig zusammen. Er sah ganz so aus, als ob er dem kleinen Vergehen eine schwere Strafe folgen lassen wolle.

Aber Steinbach hatte die eigenartig schöne Gestalt doch vollständig gesehen. Welch ein wunderbares Gesicht war das gewesen! Wunderbar in seiner Zeichnung und schwer zu erforschen in seinem Ausdrucke. Sie war unverschleiert gewesen. Während die in den Städten wohnenden Maurinnen ihr Gesicht stets verhüllen, nehmen die Töchter der frei umherziehenden Beduinen es damit nicht so genau. Sie wissen, daß sie sich sehen lassen können und sind auch zu stolz, um durch das stetige Verschleiern indircet einzugestehen, daß irgend eine Herzensgefahr ihnen drohen könne, wenn sie ihre Züge zeigen.

Diese junge Wüstenbewohnerin, welche so rasch wieder hatte verschwinden müssen, war von hoher, trotz ihrer Jugend, bereits üppiger Gestalt, während sonst die Beduinenmädchen schlanken, zierlichen Gliederbau besitzen. Ihre schönen Formen waren unter der leichten, dünnen Hülle sehr deutlich zu bemerken gewesen, da sie nur eine aus feinstem Stoffe gefertigte Hose und ein eben solches Jäckchen trug, welches über der Brust weit auseinander ging und das schleierartige, fast durchsichtige Leibhemde sehen ließ. Da das Jäckchen keine Aermel hatte, so waren die langen, weiten Aermel des Leibhemdes zu sehen. Vorn bis über die Ellbogen aufgeschnitten, fielen sie hinten lang herab und aus ihnen traten zwei fast schneeweiß leuchtende Arme hervor, deren prächtige Rundung ganz geeignet war, selbst den Blick eines Mannes zu fesseln, der sonst für Frauenschönheit nicht zu schwärmen pflegte. Und hell, weiß wie ihre Arme war auch die Farbe ihres Gesichtes gewesen, in der Wüste eine große Seltenheit.

Wären ihre Züge nicht echt orientalische gewesen, so hätte man sie dieser blendenden Weiße wegen für eine nordische Europäerin halten können. Jedenfalls hatte diese bezaubernde Araberin es niemals nöthig gehabt, sich wegen irgend einer Beschäftigung den Strahlen der Sonne auszusetzen. Es ließ ja ihre Hautfarbe auf eine hohe vornehme Abkunft schließen, da diese seltene Ausnahme niemals bei einem gewöhnlichen Weibe wahrzunehmen ist.

Ihre großen, dunklen Augen waren von einer sammetartigen Weichheit gewesen und hatten auf Steinbach wie in inniger Bitte geruht. Die Zöpfe ihres nachtdunklen Haares hingen lang und stark bis fast zur Erde herab und waren mit eingeflochtenen Gold- und Silberstücken, Korallen und polirten Löwenzähnen geschmückt. Diese letztere Art des Schmuckes ließ errathen, daß die männlichen Angehörigen ihrer Familie tapfere und unerschrockene Krieger und Jäger seien und ihre Tochter oder Schwester sehr lieb gehabt hatten, da sie ihr sonst diese Siegeszeichen der gefährlichen Löwenkämpfe gewiß nicht zu diesem so wenig kriegerischen Zwecke geschenkt hätten.

Als sie in das Zelt trat, wendete sie sich an die zweite Bewohnerin desselben, indem sie fragte:

»Hast Du es gehört?«

»Ja, er zürnte.«

Die, welche antwortete, war alt, eine echte hagere, scharfäugige und krummnäsige Beduinin, deren Gesicht von unzähligen Falten und Fältchen durchzogen war. Doch hatte dieses Gesicht nicht etwa einen abstoßenden Ausdruck, sondern grad jetzt, als sie mit dem schönen Mädchen sprach, sprach aus den Zügen rührendste Liebe und innigstes Mitleid.

»Sie Alle dürfen hinaus, nur ich soll nicht!« fuhr die Schöne fort.

»Er fürchtet sich, daß Du von Einem gesehen werdest, der auf den Gedanken kommen könnte, Dich zu retten.«

»Und ich sehne mich und schmachte nach einem solchen Retter!«

»Laß uns recht heiß zu Allah bitten, meine arme Hiluja; er ist barmherzig und wird uns seine Hilfe senden.«

»Beten wir nicht bereits? Immerfort, Tag und Nacht?«

»Der Prophet sagt, daß man nicht aufhören soll in der Bitte, dann werde der Wunsch erfüllt.«

»So mag er sehr schnell erfüllt werden, denn bereits morgen kann es zu spät sein.«

»Warum morgen?«

»Weil wir vielleicht morgen bereits hier fortreiten. Wir sind hier in der Nähe von Tunis, wo eher als anderswo Aussicht auf Hilfe ist. Später entfernen wir uns weit und immer weiter.«

»Wohin wird er uns bringen?«

»Ich weiß es nicht genau, aber ich habe von der Frau des Scheiks erfahren, daß er an das Meer will, nicht nach der Hauptstadt, sondern nach einem anderen Orte. Dort will er uns für sehr viel Geld verkaufen.«

»O Allah!« rief die Alte erschrocken.

»Ja, das ist gewiß. Mich, die Tochter des berühmtesten Herrschers der Sahara, die Schwester der Königin der Wüste, verkaufen, elend verkaufen, wie man eine Schwarze, eine Sklavin verschachert! O, wäre ich ein Mann!«

»Was würdest Du thun?«

»Ich würde mich befreien und diesen Mörder tödten!«

Sie ballte die kleinen Händchen und drohte damit nach der Thür hin, vor welcher der Tuareg gestanden hatte. Die Alte trat näher an sie heran und fragte in flüsterndem Tone:

»Kann ein Weib nicht auch handeln?«

»Ja, sie kann es, aber ohne Erfolg.«

»O, können wir ihn nicht auch tödten?«

»Ich könnte es!«

»Und ich auch!« fügte die Alte hinzu, indem ihre Augen unternehmungslustig funkelten. »Und ich werde es thun; ich werde ihm seine eigene Lanze in den Leib stoßen, um Dich zu retten, Du schönste und beste der Töchter!«

»Ich weiß, daß Du muthig bist; aber wir dürfen es nicht thun.«

»Warum nicht? Ist er nicht unser Feind? Hat er uns nicht geraubt und dabei die Unserigen getödtet?«

»Das ist er und das hat er. Aber was willst Du thun, nachdem Du ihn getödtest hast?«

»Fliehen.«

»Wohin?«

»Zu unserem Stamme zurück oder zur Königin der Wüste, zu welcher wir ja wollten, um sie zu besuchen.«

»Hast Du Pferde und Kameele, Proviant und Wasser? Ist Dir die Richtung und der Pfad bekannt? Der Tuareg ist hier der Gastfreund des Scheiks. Tödten wir ihn, so ist der Scheik gezwungen, ihn zu rächen. Er muß uns dann tödten, obgleich wir Frauen sind.«

»Allah sei uns gnädig! Wie aber soll uns geholfen werden, wenn nicht in dieser Weise?«

»Ich habe in letzter Nacht so bitter geweint und so flehend gebeten, daß Allah uns einen Retter senden möge. Ich schlief während des Weinens und Betens ein, und da träumte ich, daß ich von einer großen Hyäne überfallen und niedergerissen worden sei. Eben öffnete sie den Rachen, um mich zu zerfleischen, da nahte ein schöner, großer, stolzer Mann, der sie mit einem einzigen Griff am Halse erwürgte und dann an den Felsen schleuderte und zerschmetterte. Seine Gestalt war die eines Helden; seine Augen leuchteten wie Sterne, aber seine Stimme war mild und freundlich wie diejenige eines liebenden Weibes. Ich wollte thun, was ich noch nie gethan habe und was mir nur im Traume in den Sinn kommen konnte: ich wollte ihn umarmen und seine Lippen küssen, um ihm zu danken, da aber erwachte ich.«

»O weh! Warum bist Du erwacht, bevor Du ihn gefragt hast, wer er sei! Hat er Dir seinen Namen genannt?«

»Nein.«

»Diesen Traum hat Allah Dir als Antwort auf Dein Gebet gesandt. Hättest Du doch den Namen erfahren. Dieser Retter wohnt ganz gewiß hier in der Nähe.«

»Ja, er wohnt da.«

»Wie? Was? Das weißt Du?« fragte die Alte schnell.

»Ja, ich weiß es.«

»Und hast ihn doch nicht im Traume gefragt!«

»Ich habe ihn heut gesehen.«

»Allah ist groß; er kann möglich machen, was unmöglich ist! Wie willst Du den Retter gesehen haben?«

»Eben jetzt. Es ist der neue Gast, welcher vorüberritt.«

»O Ihr Geister, o Ihr Heiligen! Hast Du ihn erkannt?«

»Ja. Er ist so hoch, so schön und stolz wie der Held meines Traumes; auch die Augen sind dieselben. Sie glänzten wie Sterne, als er den Blick auf mich richtete.«

»Nein. Allah sendet ihn!«

»Dir hat von einem Helden geträumt; Du hast einen Mann von hoher Gestalt gesehen, und nun glaubst Du, daß er ganz genau Dein im Traume erschienener Retter sei.«

»Vielleicht hast Du Recht,« antwortete Hiluja nachdenklich. »Aber ich will dennoch bei meinem glücklichen Glauben bleiben. Dieser Fremde hatte nicht nur die Gestalt eines Helden, sondern das Gesicht eines edlen Mannes. Er wird uns helfen, wenn er es vermag. Vermag er es nicht, so wird er uns wenigstens nicht verrathen.«

»Ich habe ihn nicht erblickt, stimme Dir aber bei. Wenn wir Rettung finden wollen, müssen wir Etwas thun. Wie aber, o Hiluja, machen wir ihn auf uns aufmerksam?«

Hiluja heißt »die Süße«, gewiß ein Name, welcher eher als jeder andere auf die schöne Araberin paßte. Diese antwortete der treuen Dienerin:

»Ich bin zu sehr beobachtet, ich kann nicht mit ihm sprechen.«

»Meinst Du, daß ich versuchen soll, ihn zu finden?«

»Das ist das einzig Mögliche. Er hat mich angesehen. Dabei leuchtete in seinen Augen Etwas, was mich mit Sicherheit vermuthen läßt, daß er Deine Bitte nicht zurückweisen werde. Versuche, ob Du ihn nicht allein sprechen kannst. Und wenn Du ihm nur ein einziges Wort zuraunen kannst, so thue es. Er sieht so aus, als ob dieses eine Wort bereits genügend für ihn sei. Ich werde hier zurückbleiben im Gebete, daß Allah's Engel Dich begleiten mögen!«

Steinbach hatte allerdings nur einen kurzen Blick auf Hiluja werfen können, doch war dies vollständig genügend gewesen, um ihn zu überzeugen, daß in ihren Augen eine Frage, eine stumme und doch so beredte, an ihn gerichtete Bitte lag. Er hatte gesehen, daß sie in zorniger, fast roher Weise von dem Tuareg in das Zelt zurückgewiesen worden war. Es lag also klar auf der Hand, daß dieser Mann eine Macht über sie besaß. Vielleicht hatte ihre stumme Bitte sich darauf bezogen, von seiner Herrschaft loszukommen. Ihre ganze Erscheinung hatte einen tiefen, nachhaltigen Eindruck auf den Deutschen ausgeübt, und er nahm sich vor, so unauffällig wie möglich sich nach ihr zu erkundigen.

Es hatte freilich nur einiger Augenblicke bedurft, diese Gedanken in ihm zu erwecken. Der erwähnte Entschluß, sich nach ihr zu befragen, stand fest, noch ehe er eigentlich an ihrem Zelte vorüber war. Er warf einen schnellen, scharfen Blick auf den Tuareg und fühlte, daß dieser Mensch ihm außerordentlich widerwärtig sei.

Da stieß Krüger Pascha, welcher neben ihm ritt, ihn mit dem Griffe der Reitpeitsche an und fragte:

»Haben Ihnen ihr jesehen?«

»Wen?«

»Nun, diesem schönes Mädchen.«

»Wie gefällt ihr Sie?«

»Sie ist schön, sehr schön.«

»Nicht wahr? Das ist ihr, von deren zu sprechen ich vorhin von sie zu Sie jesprochen zu haben jewesen bin.«

»Ach! Die Sie kaufen wollen?«

»Ja.«

»Gratulire!«

»O bitte! Dieser Sache ist nicht so, wie Ihnen ihr zu denken scheinen. Eijentlich darf ich ihr nicht kaufen, sondern ich bin jezwungen, ihr zu heirathen.«

»Um Ihren Harem zu vergrößern?«

»Auch nicht.«

»Dann begreife ich doch nicht, aus welchem Grunde Sie sie kaufen oder gar heirathen wollen.«

»Dat will ich Sie zu erklären beabsichtigen. Ich will ihr nämlich nicht für mir, sondern für dem Muhammed es Sadak Pascha vom Tunis haben. Weil ihr keine Schwarze ist, darf ihr auch nicht eijentlich verkauft sein wollen, sondern wer ihr haben will, muß ihr heirathen. Folglich heirathe ich ihr und lasse mich dann gleich den Scheidebrief auszufertigen schnell in aller Eile jeschrieben werden.«

»Ach so! Sie heirathen sie und geben sie dann sogleich wieder frei, Herr Oberst?«

»Ja, so ist es ihm.«

»Wann wird die Heirath vor sich gehen?«

»Heute Abend noch oder folglichen Tag bei früher Morgen. Der Bote ist bereits fort, um dem Mullah zu holen, welchen der muhammedanischer Pfarrer ist, wie Ihnen vielleicht wohl wissen zu werden bedürfen wollen. Wenn diesem Mullah noch heut kommt, sodann wird ihr mich anjetraut werden, und dann wird er mich auch gleich wieder von sie scheiden; ihr ist dann zwar mein Eigenthum, aber nicht mehr meiner Frau, und ich werde ihr den Pascha als Jeschenk zu machen die Freude und dem Glücke als Lieblingsfrau vereinigen helfen.«

Dieses eigenthümliche Gespräch konnte nicht fortgesetzt werden, da sie an einem großen Zelte angekommen waren, wo der Scheik vom Pferde sprang. Es war kostbarer als die anderen ausgestattet. Mehrere Speere staken vor dem Eingange in der Erde, und an ihnen hingen Bogen, Pfeile und Schilde als Zeichen, daß hier der Herr des Lagers seinen Wohnsitz aufgeschlagen habe. Dieser trat heran an Steinbach's Pferd, ergriff es am Zügel und sagte:

»Steige ab, o Herr, und tritt in meine arme Hütte! Sie ist Dein Eigenthum und dasjenige Deines Freundes.«

Der Deutsche sprang vom Pferde. Da wurde ein Teppich, welcher die Thür bildete, zurückgeschoben und es trat ein halb verschleiertes Weib heraus, welches auf einem runden Holzteller Salz, eine Dattel und ein Stück ungesäuertes Brod, nebst einer Schale Wassers trug.

»Trinke mit mir!«

Bei diesen Worten that der Scheik einen Schluck und Steinbach trank das übrige Wasser. Er erhielt die halbe Dattel und die Hälfte des Brodes, welches in Salz getaucht wurde. Der Scheik selbst genoß das Uebrige.

Somit war der Deutsche nun der Gast des Arabers, welcher von jetzt nach der Sitte des Landes verpflichtet war, ihn zu beschützen und überhaupt Alles zu thun, was in seinen Kräften stand, dem Gaste in Allem förderlich und dienlich zu sein.

Nun traten sie ein. Das Zelt bildete einen einzigen Raum, was sonst nicht der Fall zu sein pflegt. Vielmehr ist gewöhnlich eine Abtheilung für die weiblichen Bewohner abgesondert. Doch war der Scheik reich genug, um für seine Frauen ein eigens Haremszelt zu besitzen.

Auf dem Boden waren Teppiche und Matten ausgebreitet. Darauf lagen weiche Kissen, auf welche sich die drei Männer niederließen, um nun von der erwähnten Frau, die aber ihr Gesicht dabei nicht entschleierte, bedient zu werden.

Es gab kein großes Mahl, sondern einstweilen nur so viel, wie nöthig war, den Hunger zu stillen. Es sollte ein Schaf geschlachtet und ganz am Spieße gebraten werden. Dann erst, wenn dieser Braten hergestellt war, konnte das eigentliche Mahl gehalten werden.

Der rücksichtsvolle Wirth erhob sich bald wieder und bat, die Beiden für kurze Zeit verlassen zu dürfen. Er sagte sich, daß sie wohl miteinander über Dinge zu sprechen haben möchten, die nicht für sein Ohr geeignet seien.

Und so war es auch. Steinbach weihte Krüger Bei in die Ursachen seiner Reise nach Tunis ein und wiederholte, daß er den gegenwärtigen Ausflug in die Wüste nur zu dem Zwecke unternommen habe, Krüger Bei eher zu treffen und ihn um seinen Beistand zu ersuchen. Dieser wurde ihm denn auch zugesagt und zwar in einer Rede, die so eigenthümlich gesetzt war, daß Steinbach alle Mühe hatte, das Lachen zu verbeißen. Auf die Frage, wie lange der Oberst hier zu bleiben gedenke, erklärte dieser, daß er abreisen werde, so bald er das Mädchen zu seinem Eigenthume gemacht und den Pferdehandel abgeschlossen habe, welcher ja der eigentliche Zweck seiner Anwesenheit hier sei.

Jetzt erhob sich draußen zwischen den Zelten ein ungeheures Halloh. Man hörte zahlreiche rufende und lachende Stimmen. Die Beiden standen auf und traten hinaus, um sich nach der Ursache dieses ungewöhnlichen Lärmens zu erkundigen. Sie erblickten den Führer Steinbach's, welcher langsam zwischen den Zeltreihen dahergeritten kam und das Pferd des Dieners am Zügel führte. Dieser Letztere saß in einer fast unmöglichen Stellung im Sattel. Er baumelte herüber und hinüber, knickte nach hinten und nach vorn und konnte nur durch die größte Sorgfalt des Führers im Sattel erhalten werden.

Hinterher strömte die lachende und schreiende Menge. Ist es dem Muhammedaner überhaupt geboten, jeden Rausch zu vermeiden, so halten die nüchternen Söhne der Wüste erst recht es für eine große Schmach, sich in betrunkenem Zustande zu zeigen. Für Steinbach war es keineswegs eine Empfehlung, daß sein Diener seinen Einzug als Betrunkener hielt. Er trat ihm zornig entgegen und fragte:

»Mensch, was fällt Dir ein. Bist Du krank?«

Der Diener gab eine Antwort, welche aber so verworren war, daß gar nicht verstanden werden konnte, was er eigentlich wollte. Darum wendete Steinbach sich an den Führer. Dieser erklärte:

»Herr, ich ritt mit diesen Arabern nach dem Lager, und Du folgtest mit dem Oberst nach. Erst da bemerkte ich, daß der Diener fehlte. Ich ritt zurück, um ihn zu suchen. Er saß neben dem Pferde und trank aus dieser zweiten Flasche. Die Erste hatte er bereits leer gemacht.«

»Konntest Du ihn nicht sitzen lassen! Er hätte draußen seinen Rausch ausgeschlafen und wäre dann als Mensch nachgekommen. So aber hast Du mir Schande bereitet!«

Der Diener verstand trotz seiner Betrunkenheit diese Worte. Er lallte:

»Ich – nicht betrunken – ich – – krank!«

»Gut, ja, Du bist krank! Du warst bereits heute früh krank,« antwortete der Führer, welcher auf diese Weise seinen Fehler wieder gut machen wollte.

»Ja, krank – habe – – Schwindel. Blut im – im – Kopfe!«

»Herr,« raunte der Führer dem Deutschen zu, »erklären wir ihn für krank!«

»Krank? Schwindel?« fragte eine höhnisch lachende Stimme. »Das ist eine Lüge. Was hast Du getrunken?«

Dieser Sprecher war der Tuareg. Wie er dem Deutschen nicht gefallen hatte, so war auch dieser ihm widerwärtig erschienen. Ihre Antipathie war eine gegenseitige, obgleich sie sich nur für einen Augenblick gesehen hatten. Er hatte das Gefühl, daß der Deutsche ihm gefährlich werden wolle oder werden könne, und so ergriff er die Gelegenheit, ihm hier Aerger zu bereiten.

»Arzenei!« antwortete der Diener.

»O, wollen sehen! Komm, steige ab!«

Der Diener nahm die ihm noch übrig gebliebene Besinnung zusammen und glitt aus dem Sattel herab, was ihm so ziemlich gelang. Doch mußte er sich dann sogleich am Arme des Führers festhalten.

»Oeffne den Mund!« befahl der Tuareg.

Er trat heran, um den Betrunkenen an den Mund zu riechen, aber Steinbach stellte sich sofort dazwischen und fragte:

»Wer bist Du denn eigentlich, daß Du Dich hier zum Richter aufwirfst? Bist Du vielleicht der Beherrscher dieses Lagers? Von wem hast Du das Recht erhalten, Dich um die Krankheiten Anderer zu bekümmern?«

»Krankheit? Fremder, glaubst Du, daß ein Krieger der berühmten Tuareg nicht zu unterscheiden wisse zwischen Krankheit und Betrunkenheit?«

»Giebt es denn bei den Tuarrg so viele Kranke und so viele Betrunkene, daß man sich bei ihnen diese Kenntnisse so leicht erwerben kann?«

Der Tuareg erhob sofort die Arme und nahm die beiden an den Gelenken hängenden Messer in die Fäuste.

»Willst Du mich beleidigen?« fragte er zornig.

»Nein. Doch hoffe ich, daß Du Dich um meinen Diener ebenso wenig bekümmerst, wie ich von dem Tuareg Etwas wissen will. Ich glaube, Du bist hier ebenso fremd wie ich, und so bist Du es der Gastfreundschaft schuldig, den Frieden des Lagers zu respectiren.«

»Das thue ich! Aber ich bin ein Anhänger des Propheten, und kein wahrhaft Gläubiger darf einen Betrunkenen in dem Lager dulden. Wer gegen das Gesetz des Propheten gesündigt hat, der muß das Lager verlassen, um außerhalb desselben seinen Rausch zu verschlafen und nachher die öffentliche Buße zu thun.«

»Weißt Du denn so genau, daß dieser Mann nicht krank, sondern betrunken ist?«

»Wir werden uns sofort überzeugen. Er mag doch einmal die Sure der Ungläubigen beten! Dagegen kannst Du nichts sagen. Das ist die Probe, zu welcher er gezwungen werden kann. Wer will ihn davon befreien?«

Diese Frage war an die Umstehenden gerichtet, an welche er sich mit triumphirender Miene wendete. Keiner von ihnen antwortete; denn wenn Jemand verlangt, daß mit Einem, der im Verdacht steht, betrunken zu sein, die Probe mit der Sure der Ungläubigen gemacht werden soll, so darf sich kein guter Muselmann dagegen erklären.

Die Sure der Ungläubigen ist die einhundertneunte des Korans. Sie heißt so, weil sie von den Ungläubigen handelt und lautet folgendermaßen:

»Im Namen des allbarmherzigen Gottes! Sprich: O, ihr Ungläubigen, ich verehre nicht das, was Ihr verehrt, und Ihr verehret nicht das, was ich verehre, und ich werde auch nie das verehren, was Ihr verehret, und Ihr werdet nie verehren das, was ich verehre. Ihr habt Eure Religion, und ich habe die meinige!«

In der deutschen Übersetzung bereits bemerkt man, daß man sich bei dieser Sure sehr leicht versprechen kann. Im arabischen Urtexte aber ist das noch viel schlimmer und gefährlicher, zumal in vielen Gegenden nicht das eigentliche Wort »verehren« gebraucht wird, sondern das noch schwierigere »ta'aghab'an«, welches eigentlich »bewundern« bedeutet. Die vier Silben dieses Wortes mit den viermal wiederkehrenden Buchstaben »a« erleiden da so verzwickte Umkehrungen und Verwechselungen, daß Einer, der bei vollen Sinnen ist, sehr aufmerken muß, wenn er Fehler vermeiden will. Für einen Betrunkenen aber ist es erst recht unmöglich, die Sure richtig herzusagen. Darum gilt sie als Probe, ob Einer einen Rausch hat oder nicht.

Jetzt nun sollte diese Probe mit dem Diener gemacht werden. Die Ausrede, daß er sie gar nicht auswendig könne, gab es nicht, da sie erstens so kurz ist, daß sie sehr leicht gemerkt werden kann, und zweitens, weil sie von jedem Muhammedaner, eben dieser Probe wegen, auswendig gelernt wird.

Der arme Teufel mußte sich in die Mitte des Kreises stellen, welchen die Männer um ihn schlossen.

»Nun, kannst Du sie sagen?« fragte der Tuareg.

»Ja,« nickte er, indem er von einem Beine hinüber auf das andere wankte.

»So sage sie! hört darauf, Ihr Männer! Ihr sollt die Sure der Ungläubigen hören!«

Es trat eine tiefe Stille ein, und aller Augen richteten sich erwartungsvoll auf den Delinquenten. Diese Stille frappirte ihn. Er fuhr sich mit der Hand nach der Stirn, wankte einige Male hin und her, wischte sich die Nase und den Mund und meinte dann verlegen:

»Die Sure – Sure, – welche denn?«

»Die Sure der Ungläubigen.«

»Gut! Schön! Die Sure – Su – – oh Allah! Wie fängt sie denn an?«

»Wie alle Suren des Kura anfangen: Im Namen des allbarmherzigen Gottes.«

»Ah – oh – hm! Sehr gut! Im Namen – Namen – Namen des all – allbarm – herzigen Gottes. So! Wie denn nun weiter?«

»Das weißt Du nicht?«

»Ich weiß es!«

»Nun, so sage es!«

»Es fällt mir – mir – aber nicht gleich ein!«

»So will ich Dir einhelfen. Sprich: Ihr Ungläubigen!«

»Schön! Sehr gut!«

»Nun, so sage es! Fang an!«

Da legte der Diener den Finger an die Nase und machte ein sehr pfiffiges Gesicht. Dann nickte er dem Tuareg sehr vertraulich zu und sagte:

»Na, so sprich, Du Ungläubiger!«

»Dummheit! So meine ich es nicht. Die Sure lautet: Sprich: O Ihr Ungläubigen, ich verehre nicht das, was Ihr verehret!«

»Ja, warum verehrst Du es denn nicht? So verehre es doch, Du Ungläubiger!«

Alle Anwesenden lachten. Der Tuareg aber ärgerte sich. Er mußte sich einen Ungläubigen nennen lassen, ohne sich dafür rächen zu dürfen. Er sagte wüthend:

»Wenn Du nicht betrunken wärst, würde ich Dir dieses Messer in den Leib stechen! Du sollst die Sure sagen. Wenn Du es nicht bringst, mußt Du zum Lager hinaus. Willst Du aber Deinen Spaß mit mir machen, damit wir denken sollen, Du seist nüchtern, dann komm her: Wir werden miteinander kämpfen. Also wähle!«

Zu einem Faustkampfe mit diesem wilden Menschen aber hatte der Diener nicht die mindeste Lust. Er sagte rasch:

»Ich will ja die Sure beten!«

»So thue es! Fange an!«

Jetzt nahm der Berauschte den Rest seiner Gedanken zusammen und begann langsam und vorsichtig:

»Sprich: O Ihr Ungläubigen, ich verehre nicht das, was Ihr nicht ich – – was ich verehre. Und Ihr verehrt nicht das, was die Ungläubigen verehren. Und ich verehre die – die Ungläubigen. Und Ihr habt meinen – meinen Glauben, und ich – ich habe – ich habe den Eurigen, Ihr Ungläubigen!«

Ein brausendes Gelächter war die Antwort. Er sah sich ganz ernsthaft im Kreise um. Er konnte sich dieses Lachen nicht erklären, denn er glaubte, seine Sache außerordentlich gut gemacht zu haben.

»Wa – wa – was lacht Ihr denn? Wa – wa – warum denn?« fragte er.

»Weil Du die Ungläubigen verehrst, Mensch!« antwortete der Tuareg. »Es ist erwiesen, daß Du betrunken bist. Wir dürfen Dich nicht im Lager dulden. Gehe hinaus; verschlafe Deinen Rausch, und mache morgen die Waschungen der Buße, damit ein Anhänger des Propheten dann wieder mit Dir sprechen kann, ohne sich zu verunreinigen.«

Er ergriff den Diener am Arme und führte ihn fort. Dieser ließ es sich gefallen; er wußte, daß ein Betrunkener fortgewiesen werden kann, und hätte auch in nüchternem Zustande nicht den Muth gehabt, es mit dem Tuareg aufzunehmen. Jetzt, da die Sache diese Wendung nahm, sahen sich die Anwesenden verlegen an. Steinbach hatte sich abgewendet und ging fort. Sein Führer aber sagte zu den Leuten:

»Wißt Ihr, daß Ihr den Gast Eures Scheiks beleidigt habt? Seit wann ist dies Sitte in einem Lager der Wüstensöhne? Der Gast hielt seinen Diener für krank. Es war Eure Pflicht, ihn auch für krank zu halten. Ihr aber habt um eines Fremden willen gegen das Gesetz der Höflichkeit verstoßen. Allah erleuchte Euern Verstand, damit Ihr dies begreift.«

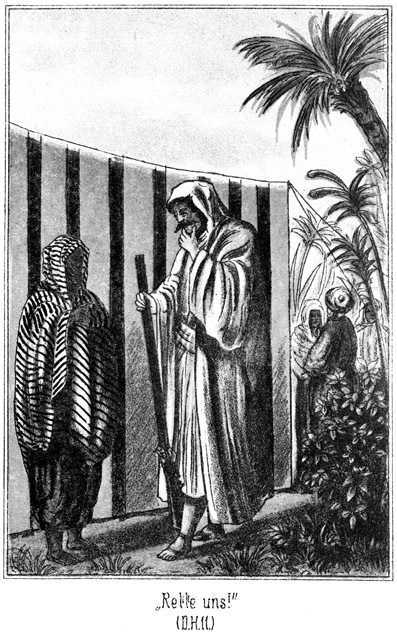

Steinbach hielt es für nöthig, so zu thun, als ob er zürne. Er ließ also den Scheik und auch den Oberst stehen und begab sich hinter die Zelte. Da sah er hinter einem derselben eine verschleierte Frauengestalt treten und ihm winken. Dann huschte sie zwischen einige hart an das Lager stoßende Büsche.

Das hatte kein Mensch gesehen, denn es war auf dieser Rückseite des Lagers Niemand vorhanden. Steinbach blickte sich um und eilte dann mit raschen Schritten der Stelle zu. Hinter den Büschen stand sie, die alte Araberin, die Dienerin Hiluja's. Sie hatte den Schleier entfernt, so daß er ihr Gesicht sehen konnte.

»Winktest Du mir?« fragte er.

»Ja, Herr. Zürne mir nicht darob!«

»Ich bitte Dich um Allah's und des Propheten willen, uns zu retten!«

»Uns? Wen meinst Du?«

»Meine Herrin und mich.«

Jetzt kam ihm eine Ahnung. Er warf einen Blick hinter das Gebüsch hervor auf die Zeltreihe. Dasjenige, aus welchem die Alte gekommen war, schien dieses zu sein, vor welchem der Tuareg gestanden und das schöne Mädchen zurückgewiesen hatte.

»Wer ist Deine Herrin?« fragte er.

»Sie ist die Tochter des berühmten Anführers des Stammes der Beni Abbas. Wir reisten durch die Wüste und wurden von der Tuareg überfallen. Sie tödteten unsere Begleiter und nahmen uns gefangen. Dieser Eine von ihnen will uns an das Meer bringen, um uns zu verkaufen.«

»Weißt Du vielleicht, an welchen Ort?«

»Ich hörte ihn mit einem Andern davon sprechen. Sie nannten zwei Orte. Der eine hieß Sfax und der andere Me – Me – ich habe ihn vergesse».

»Mehediah vielleicht?«

»Ja, Herr, so war der Name.«

»Sind die Verwandten Deiner Herrin mit ermordet worden?«

»Nein. Wir wurden nur von gewöhnlichen Kriegern geleitet.«

»Wie kommt es, daß Ihr eine solche Reise wagtet?«

»Wir wollten bis nach Egypten.«

»Allah! Welch eine weite Reise! Zwei Frauen!«

»Das Herz rief uns, und das Herz trieb uns. Hast Du vielleicht einmal von der Königin der Wüste gehört?«

»Nein.«

»Sie ist die Schwester meiner Herrin und wohnt westlich von der Grenze Egyptens. Wir wollten sie besuchen.«

»Ist Deine Herrin noch Mädchen?«

»Ja.«

»Ist sie vielleicht mit einem Eurer Jünglinge versprochen?«

»Nein. Ihr Herz hat noch nicht gewählt. O, Herr, wenn Du sie retten wolltest!«

»Warum wendet sie sich grad an mich?«

»Sie hat Dich bei Deiner Ankunft gesehen und Vertrauen zu Deinem Gesichte gehabt. Auch bist Du ihr heut Nacht im Traume erschienen, um sie zu retten. Sie hat Dich sogleich wieder erkannt.«

Um den Mund Steinbachs legte sich ein leises Lächeln, doch antwortete er ernsthaft:

»Das wäre ja ein Befehl von Allah für mich!«

»So ist es Herr! Rette, rette uns!«

»Gut! Sage Deiner Herrin, daß ich ihr dienen will. Wie aber denkst Du Dir denn die Rettung?«

»Gegen dem Willen des Tuareg?«

»Ja. Es muß heimlich geschehen. Du mußt uns rauben.«

»Hm!«

»Und zwar bald! Noch in der nächsten Nacht, denn der Tuareg kann bereits morgen mit uns das Lager verlassen.«

»Er wird das Lager allein verlassen.«

»O Allah! Denkst Du das wirklich?«

»Ja. Er wird Euch gern zurücklassen, denn er wird Euch hier verkaufen!«

»Nein, nein! Das darf er nicht!«

»Warum nicht?«

»Wir sind keine Sklavinnen sondern freie Töchter der Bani Abbas.«

»So wird es Dich beruhigen, wenn ich Dir sage, daß der Kauf nicht eigentlich ein Kauf, sondern eine Heirath sein wird.«

»Eine Heirath? Um Allah's willen! Das ist noch schlimmer.«

»Warum?«

»Hiluja will nur Dem gehören, dem sie auch ihr Herz zu schenken vermag. Soll sie Dein Weib sein?«

»Nein.«

»Dann willigt sie sicherlich nicht ein. Dich hätte sie lieb haben können, Herr!«

»Vielleicht schenkt sie auch dem, für welchen sie bestimmt ist, ihr Herz. Sie soll das Weib Muhammed es Sadek Bey's werden, des Beherrschers von Tunis.«

»Der ist alt und hat bereits viele Frauen. Sie wird ihn nicht lieben wollen.«

»Nun, vielleicht läßt sich das noch ändern. Der Oberste der Leibgarde ist hier, Krüger Bei. Er will Hiluja von dem Tuareg kaufen; das heißt, er will sie zum Weibe nehmen und ihm den Malschaß geben, sich aber dann sofort wieder scheiden lassen. Hiluja ist dann nicht an ihn gebunden, und ich werde mit ihm sprechen. Vielleicht läßt er sie dahin ziehen, wohin ihr Herz sie treibt.«

»Wenn Du das thun wolltest, o Herr!«

»Ich werde es thun. Es ist das Beste. Auf diese Weise kommt sie ohne Kampf von dem Tuareg fort. Der Oberst hat bereits nach dem Mullah gesandt. Sobald dieser kommt, wird die Verbindung vor sich gehen. Ich rathe Euch, zu thun, was der Tuareg von Euch fordert. Wenn Ihr ihm scheinbar den Willen thut, werdet Ihr bald frei sein.«

»Wenn Du uns diesen Rath ertheilst, werden wir ihn gern befolgen.«

»Ich gebe ihn Euch. Willigt in Alles ein, und dann werde ich versuchen, diese Angelegenheit zum guten Ende zu führen.«

»Ich danke Dir! Wir werden für Dich beten. Nun aber muß ich fort, denn der Tuareg darf nicht ahnen, daß ich mit Dir gesprochen habe. Ich sah, daß er mit dem Betrunkenen das Lager verließ, und habe diese Gelegenheit benutzt. Dich zu finden. Lebe wohl, und rette uns!«

Sie huschte in das Zelt zurück. Steinbach machte einen Umweg, um etwaige unbemerkte Beobachter zu täuschen. Am Eingange der Zeltreihen kam ihm der Scheik entgegen. Dieser fragte:

»Wo warst Du, Herr? Ich habe Dich gesucht.«

»Ich ging, um nicht mit ansehen zu müssen, daß in Deinem Lager die Gäste beleidigt werden.«

»Verzeihe! Auch der Tuareg ist Gast.«

»Der Deinige?«

»Nein. Er ist der Gast eines Anderen, welcher ihm ein Frauenzelt abgetreten hat. Aber trotzdem ist er unser Aller Gast, der Gast unsers Lagers, und darum durfte ich ihm nicht wiederstreben. Ich wünsche sehr, daß er uns so bald wie möglich verlassen möge. Willst Du jetzt nicht mit mir kommen? Der Oberst ist bereits voran, nach dem Weideplatze. Er will einige unserer Pferde für die Reiterei des Bey kaufen, und sie sich jetzt ansehen.«

Steinbach willigte natürlich ein. Sie begaben sich nach der Seite des Lagers, wo die Pferde unter der Aufsicht einiger Männer weideten. Einem Pferdehandel beizuwohnen, versäumt so leicht kein Araber, zumal wenn er ein Mitglied der Umgebung des Mannes ist, welchem das Pferd gehört. Darum waren alle Männer zugegen, als die Pferde geprüft und vorgeritten wurden.

Natürlich waren alle Anwesenden auch im Sattel. Steinbach ritt die graue Stute des Bey. Er konnte es sich nicht versagen, die Proben mitzumachen, und zog die bewundernden Blicke Aller auf sein edles Thier. Selbst der Scheik gestand mit einer für einen Nomaden seltenen Aufrichtigkeit, daß er kein Pferd kenne, welches mit der Stute zu vergleichen sei.

Einer vor allen Andern war es, der seine Augen nicht von der Grauen ließ, sich aber die größte Mühe gab, seine Bewunderung zu verbergen – der Tuareg, welcher sich auch eingefunden hatte.

Der Oberst kaufte eine Anzahl der Thiere. Geld hatte er natürlich nicht mit. In jenen unsicheren Gegenden hütet man sich, größere Beträge mit sich herum zu tragen. Er bestimmte, daß einige Angehörige des Stammes die Pferde nach Tunis bringen und da das Geld in Empfang nehmen sollten.

Mittlerweile war es ziemlich dunkel geworden. Als man in das Lager zurückkehrte, war der Braten fertig. Nach der Gewohnheit dieser Leute wurde das Mahl nicht im Zelte vorgenommen, sondern man nahm an einem Feuer Platz, welches neben dem Zelte des Scheiks brannte.

Auf einer riesigen Platte lag das ganz gelassene Schaf in einem Berge von dickem Reis, welcher mit Rosinen und rothem Pfeffer gewürzt war. Steinbach mußte sich dem Scheik zur Rechten, der Oberst ihm zur Linken setzen, und ein Wenig weiter zurück ließen sich die Aeltesten des Stammes nieder. Hinter diesen standen und lagerten dann die anderen Männer, um ruhig abzuwarten, ob ein Brocken des Mahles auch für sie abfallen werde. Von Gabeln oder gar Löffeln war keine Rede. Man aß nach Beduinenweise mit den Händen, indem man sich ein Stück des Bratens abriß und es zum Munde führte. Dabei griff man mit den Fingern in den Reis, ballte ihn zu kleinen Kugeln und führte diese in den Mund.

Zuweilen riß der Scheik ein gutes Fleischstück, welches er für besonders schmackhaft hielt, von dem Knochen und steckte es Steinbach oder dem Oberst in den Mund; auch schob er ihnen hier und da eine solche Reiskugel zwischen die Lippen. Dies gilt als ganz besondere Aufmerksamkeit, und wenn einer der Aeltesten oder ein Anderer das Glück hatte, daß vom Scheik sein Name genannt wurde, so kam er herbei und sperrte den Mund auf, um sich einen solchen Honorationsbissen hineinstecken zu lassen.

Das Mahl hatte eben begonnen, so kamen Zwei, welche sich ganz ungenirt bei dem Braten niederließen und sofort zulangten, ohne erst um Erlaubniß zu fragen, nämlich der Tuareg und Der, bei welchem er wohnte.

Das aber war nicht etwa auffällig, sondern vielmehr ganz und gar selbstverständlich. Der Gast des Einen ist der Gast Aller. Hat ein armer Araber einmal einen Gast, dem er nichts vorsetzen kann, so geht er ganz einfach zu einem reichen Nachbar und sagt: »Schenke mir eins Deiner Schafe, damit mein Gast zu Essen habe!« Und der Reiche wird ihm das Schaf geben. Oder der Arme geht mit seinem Gaste dahin, wo es eben Etwas zu Essen giebt. Wer einen Gast mitbringt, der ist entschuldigt; der darf selbst bei seinem Todfeinde essen und trinken, der ihm, falls er ohne Gast gekommen wäre, einen Messerstich anstatt des Essens gegeben hätte.

So also war es auch hier. Der Tuareg war Gast, und darum durfte ihn der Andere bringen, und sich ganz ungenirt mit ihm zum Braten setzen. Steinbach aber benutzte diese Gelegenheit, den Menschen zu bestrafen. Eben wollte der Scheik dem Deutschen wieder einen Bissen in den Mund schieben; Steinbach aber wich zurück und sagte:

»Ich danke Dir! Ich esse nicht mehr.«

»Warum nicht? Willst Du mein Haus und meine Familie schamroth machen? Soll es heißen, daß mein Gast hungrig von dem Mahle aufstehe? Willst Du mich beleidigen?«

»Nein, aber Du beleidigst mich!«

»Sage mir, inwiefern! Ich weiß es nicht.«

»Du zwingst mich, mich zu verunreinigen.«

»Allah 'l Allah! Das begreife ich nicht.«

»Indem Du mir zumuthest, mit einem Unreinen zu essen.«

»Wie kannst Du das sagen! Ist ein Jude hier bei unserem Mahle oder ein Heide? Wer ist unrein?«

»Sage mir, ob ein Betrunkener unrein ist!«

»Ja.«

»Ist Derjenige unrein, welcher einen Unreinen angegriffen hat, bevor dieser sich wieder reinigte?«

»Ja.«

»Herr, verzeihe! Sage selbst, ob er es gewesen ist! Du bist mein Gast, und ich will also schweigen.«

»Nun gut! Er war betrunken. Und weißt Du, wer ihn bei der Hand erfaßt und aus dem Lager geführt hat? Dieser Mann hat ihn berührt und ist also unrein geworden. Muthest Du mir zu, mit ihm von demselben Fleische zu essen?«

»Allah! Du hast recht. Dieser Krieger der Tuareg ist unser Gast, aber er mag allein essen, bis er sich gereinigt hat!«

Der Tuareg kannte die Gesetze der Wüste ganz genau; er wußte, daß es unmöglich war, zu wiederstreben. Er stand auf, blieb aber vor Steinbach stehen, ballte drohend die Hände und sagte:

»Du bist hier Gast; darum bist Du unberührbar. Aber hüte Dich, Dich außerhalb des Lagers von mir erblicken zu lassen. Du würdest im nächsten Augenblicke eine Leiche sein. Du wirst Deinen Stamm nie wiedersehen!«

»Schon gut! Warte es ab, ob Du den Deinigen siehst!«

Der Tuareg ging und sein Gastfreund mit ihm. Dieser Letztere konnte unmöglich da bleiben, von wo sein Gast sich hatte entfernen müssen.

Dieses Intermezzo blieb ohne augenblickliche Folgen. Man aß ruhig weiter. Man hatte Steinbach den Willen gethan und überließ es nun ihm, mit dem Beleidigten in irgend einer Weise fertig zu werden.

Da hörte man Pferdegetrappel. Zwei Reiter kamen im Galopp die Zeltgasse heraufgesprengt. Der Eine von ihnen warf sich gewandt vom Pferde, trat zum Scheik heran und sagte:

»Da ist der Mullah! Ich habe ihn in Tastur gefunden und sogleich mitgebracht.«

Der Andere aber stieg höchst langsam und bedächtig vom Pferde und trat in sehr würdevoller Haltung an das Feuer.

»Sallam aaleïkum – Friede sei mit Euch!« grüßte er, die Hände wie zum Segen erhebend.

»Aaleïkum sallam!« antworteten die Anderen alle, indem sie sich ehrerbietig vom Boden erhoben.

Der Mullah setzte sich, ohne ein Wort weiter zu sagen, zu dem Braten nieder, griff mit allen zehn Fingern zu und stopfte so eifrig, als habe er seit zehn Tagen nicht gegessen und müsse auch für weitere Zehn sich im Voraus sättigen. Erst als ihm die Kinnbacken wehe zu thun schienen, sagte er gnädig:

»Setzt Euch wieder, und eßt weiter!«

Das geschah. Aber der Geistliche hielt nicht etwa auf, sondern er kaute weiter mit, bis nichts mehr vorhanden war. Dann wischte er sich die fetttriefenden Finger an seinem Kaftan ab und sagte:

»Ich höre, o Scheik, daß einer Deiner Gäste ein Weib nehmen will. Wo ist der Mann?«

»Hier,« antwortete der Gefragte, auf den Oberst deutend.

Der Mullah war ein alter Mann; der weiße Bart ging ihm bis zum Gürtel herab, und ein Turban, dessen Durchmesser fast zwei Ellen betrug, erhöhte die Würde seiner Erscheinung. Da der Turban von grüner Farbe war, so war der Mullah ein Scherif, das heißt ein directer Abkömmling des Propheten, denn nur diese haben das Recht einen Turban von grüner Farbe zu tragen.

Er betrachtete den Obersten eine Weile und sagte dann:

»Mein Auge muß Dich bereits gesehen haben. Bist Du nicht Krüger Bei, der Beherrscher der Leibschaaren?«

»Ich bin es.«

»Allah gebe Dir Wohlgefallen an dem Weibe, welches Du begehrst. Wo ist der Vater desselben?«

»Er ist nicht ihr Vater, sondern ihr Herr.«

»Man hole ihn! Wo soll die Trauung stattfinden?«

»Gleich hier,« antwortete Krüger Bey.

»So hole man den Herrn und das Mädchen. Aber man verschleiere sie tief, denn kein Auge darf auf das Gesicht eines Mädchens fallen, welches ein Weib werden soll.«

Es dauerte eine Weile, bevor der Tuareg mit der Braut erschien, die in den gebräuchlichen, weiten Kapuzenmantel gekleidet war, welcher nur eine einzige Oeffnung für ein Auge offen ließ.

»Wie heißest Du?« fragte der Mullah den Tuareg.

»Ben Hamalek.«

»Und wie nennst Du diese Braut?«

»Haluja.«

Er sprach die erste Silbe dieses Namens etwas undeutlich aus, doch ohne daß es Jemandem auffiel.

»So laßt uns beginnen!«

»Mit der Trauung?« fragte der Tuareg schnell.

»Ja. Deshalb bin ich ja gekommen.«

»Warte noch. Erst müssen wir uns über den Kalam besprechen, denn noch Niemand hat davon geredet.«

Kalam heißt Aussteuer oder überhaupt das, was man den Verwandten eines Mädchens giebt, um dasselbe zur Frau zu bekommen.

»Machen wir es kurz!« sagte Krüger Bey. »Wieviel willst Du?«

»Du bist reich!«

»Das geht Dich nichts an! Ich habe bereits mehrere Frauen, für welche ich bezahlen mußte. Für diese Letzte habe ich also nicht viel übrig.«

»Wie willst Du zahlen? In Waare oder in Geld?«

»Was ist Dir lieber?«

»Geld.«

»Das habe ich nicht.«

»Aber ich habe welches,« fiel der Scheik ein. »Ich denke, daß es reichen wird. Ich leihe es Dir und Du wirst es mir wiedergeben, wenn die Pferde bezahlt werden.«

»Gut! Du bist freundlich und gefällig gegen Deinen Gast. Wenn Du mich in Tunis besuchst, werde ich Dir dankbar sein können. Also, Tuareg, wie viel verlangst Du?«

»Fünfhundert Theresienthaler.«

»Du bist fünfhundertmal ver – – Allah! Jetzt hätte ich fast Etwas gesagt, was nicht unbedingt nöthig ist. Für fünfhundert Mariatheresienthaler bekomme ich sechs junge Sklavinnen, welche schöner sind als alle Huri's des Paradieses.«

»Aber keine freie Araberin!«

»Gehe herab!«

»Nein!«

»Ich gebe Dir zweihundert.«

»Das ist zu wenig.«

»Dann noch fünfzig.«

»Nein. Wie kannst Du denken, daß ich mit der Hälfte zufrieden sein werde?«

»Schön! Suche Dir Einen, der mehr giebt!«

»Gieb vierhundertfünfzig.«

»Fällt mir nicht ein!«

»Du hast sie gesehen. Sie ist schön wie die Sonne des Tages, wenn sie früh aus dem Meere steigt.«

»Meinetwegen!«

»Vierhundertunddreißig!«

»Mach keinen Spaß!«

»Sodann vierhundert! Aber weniger nicht!«

»Nicht weniger? Gut, so sind wir fertig. Du kannst gehen und die Braut wieder mitnehmen!«

Er wendete sich ab, als sei er wirklich entschlossen, nicht mehr zu geben, als was er geboten hatte. Der Tuareg befand sich in Verlegenheit, und zwar aus einem Grunde, den er Niemand sagen konnte. Er wollte und mußte auf alle Fälle den Handel zu Stande kommen lassen.

»So gieb mir wenigstens dreihundertfünfzig!« sagte er.

»Zweihundertundfünfzig! Ich schwöre Dir bei meinem Barte, daß ich nicht mehr gebe.«

Diesen Schwur bricht kein Muselmann. Der Tuareg wußte also, woran er war. Dennoch meinte er:

»Sie ist zehnmal mehr werth!«

»Desto weniger aber bist Du werth! Und das ziehe ich Dir natürlich ab. Uebrigens mußt Du bedenken, daß ich mit Geld bezahle, und daß Du es sofort erhältst!«

Damit hatte er sehr Recht.

In jenen Gegenden giebt es nämlich meist nur den reinen Tauschhandel. Waare wird mit Waare bezahlt. Geld wird mit großem Mißtrauen betrachtet. Es giebt nur ganz wenige Geldsorten, welche genommen werden und die willkommenste ist der österreichische Mariatheresienthaler.

In Oesterreich selbst circulirt diese Geldsorte längst nicht mehr, wird aber für den Orient noch immer geschlagen. Man glaubt gar nicht, welche Unsummen von diesem Gelde der Orient verschlingt. Es fließt hinein, aber nie wieder heraus. Für einen einzigen Thaler erhält man sehr viel. Der Wüstenbewohner ist ganz glücklich, Etwas gegen dieses Geld verkaufen zu können. Zweihundertundfünfzig Mariatheresienthaler waren also eine ganz bedeutende Summe. Dies sah der Tuareg ein. Darum weigerte er sich nicht länger, sondern er erklärte:

»Da Du der Oberst des Bey bist, den meine Seele ehrt, will ich auf Dein Gebot eingehen. Schlage ein!«

»Hier!«

Sie legten die Hände ineinander und so war der Handel abgeschlossen. Darum fragte der Mullah:

»Darf ich nun beginnen?«

»Ja,« antwortete der Oberst.

»Der Mullah faltete die Hände und sagte in der herkömmlichen Weise:

»Im Namen des allbarmherzigen Gottes! Lob sei Gott, der uns das Vermögen gegeben hat, zu sprechen, der uns gewürdigt hat der Schönheit der Sprache und des Glanzes der Worte! Er, der Höchste, hat Alles zum Nutzen der Menschheit erschaffen. Er hat Alles, was unnöthig ist, verhindert, und alles Das bereitet, was nöthig ist. Er hat uns die Ehe geboten, aber verboten, anders zu leben. Er, der Höchste spricht: Nehmet Euch zur Ehe solche Weiber, welche Euch gefallen, eine, zwei, drei oder auch viere. O, ewiger Wohlthäter! Wir müssen Dir Dank sagen zur Vergeltung Deiner Liebe. O, allmächtiger Führer! Uns liegt die Pflicht der Dankbarkeit ob für das Geschenk der Ehe. O, Allah, leite uns zur Genügsamkeit und Vollkommenheit und besiegle alle unsere Handlungen, auch diejenige der Ehe. Wir bezeugen es, daß es keinen Gott giebt außer Allah, dem ewig Ewigen, und daß Muhammed, sein Gesandter, begnadigt ist vor allen Menschen. Ja, möge die Gnade Gottes ruhen auf dem Erstlinge seiner Schöpfung, Muhammed, dem von Gott mit Wundern Gesegneten, und auf seiner Familie! Gott, der uns den Weg zum Islam führt, hat die Ehe festgesetzt als eine Ehe zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen. So spricht der Prophet. Ja, möge der Segen Gottes auf uns ruhen. Die Ehe ist zwar nicht befohlen, aber von Allah anempfohlen und von dem Propheten erlaubt. Wer sie verwirft, gehört uns nicht an. Der Heirathende ist der Geliebte, der die Geliebte zur Ehe nimmt, und die Beisteuer dient zum Ausdrucke der beiderseitigen Uebereinstimmung. Ich segne das Paar und flehe auf dasselbe die Barmherzigkeit des Höchsten herab, und danke Gott, denn er ist barmherzig und voller Liebe, wie er Euch jetzt durch die Verbindung Eurer Herzen bewiesen hat!«

Hierauf wendete sich der Mullah an den Tuareg:

»Du, der Du Dich Ben Hamalek nennst, willst Du dieses Weib dem Obersten der Heerschaaren als Frau geben?«

»Ja,« antwortete der Gefragte.

»Und Du, Krüger Bey, der Oberste der Helden des Beherrschers von Tunis, willst Du sie als Dein Weib nehmen, sie lieben und ernähren bis an das Ende Deines Lebens, so lange es Dir beliebt und so lange sie Dir gefällt?«

»Ja,« antwortete der Oberst.

»So sage ich Euch Folgendes: Nach dem Befehle Allah's, des Schöpfers des Lichtes und der Finsternis;, und nach dem Willen des großen Propheten Muhammed Mustapha! Möge der Segen Gottes auf ihm und seiner Familie ruhen! Nach den Rechten der Secte des Imam Aasan, des Imam Abu Jussuf al Kafi und des Imam Muhammed, des Sohnes Al Chasans, und der übrigen Imams – diese hier ist Dein Weib – und dieser hier ist Dein Mann! Allah sei mit Euch, mit uns und auch mit mir!«

Damit war die heilige Handlung abgeschlossen.

Jetzt aber kratzte sich Krüger Bey hinter dem Turban. Es fiel ihm etwas ein, woran er vorher nicht gedacht hatte.

»Sage mir, o Mullah,« fragte er, »hat dieses Weib nun bei mir zu wohnen?«

»Ja, denn Du bist ihr Herr und ihr Mann.«

»Aber ich bin selbst hier fremd! Sie kann doch nicht – –«

Da fiel der Tuareg ein:

»Sie ist eine Tochter der Beni Abbas. In ihrem Stamme ist es Gebot, daß jede Verheirathete während der ersten Nacht ihrer Ehe mit keinem Menschen spreche und in einem Zelte betend allein bleibe. Ich erwarte, daß Du diese Sitte ihres Stammes ehren werdest.«

»Das möchte ich wohl; aber habe ich ein Zelt?«

»Ich habe eins,« sagte der Scheik. »Dort steht das Zelt, in welchem meine Vorräthe sich befinden. Da wird sie ungestört beten können. Führe sie hin, o Mullah, da Du es bist, der sie in die Ehe geführt hat.«

Der Geistliche that dies in sehr ehrwürdiger Art und Weise. Als er zurückgekehrt war und sich wieder niedergesetzt hatte, zog er ein Papier hervor, und eine alte Flasche, in welcher sich Tinte befand.

»Nun müssen wir aufschreiben, was geschehen ist,« sagte er, »und diese Beiden werden es unterzeichnen.«

Dies geschah, dauerte aber ziemlich lange, da der ehrwürdige Alte keineswegs ein sehr gewandter Schreiber zu sein schien. Die Namen wurden notirt, und dann setzten der Tuareg und der Oberst ihre Namen darunter. Der Erstere erhielt als Besitzer des Weibes das Dokument.

Er steckte es ein und sagte dann:

»So, jetzt ist sie meine Frau. Wann aber, o Mullah, kann ich mich von ihr scheiden lassen?«

»Das habe ich Dir ja gesagt!«

»Ich habe sehr deutlich gesprochen: Du sollst sie lieben und ernähren bis an das Ende Deines Lebens, so lange es Dir beliebt und so lange es Dir gefällt.«

»Wenn es mir aber jetzt nicht mehr beliebt!«

»So laß Dich scheiden!«

»Willst Du das thun?«

»Wenn Du es willst, ja.«

»Ich bitte Dich darum!«

»So höre die Worte der fünfundsechzigsten Sure!«

Er faltete die Hände und recitirte:

»Im Namen des allbarmherzigen Gottes! O Prophet, wenn Ihr Euch von einem Weibe scheidet, so bedenkt wohl, was Ihr thut. Ihr dürft Euch von zwei Weibern scheiden, von mehr aber nicht. Vertreibt sie nicht aus Euren Wohnungen, wenn sie sonst kein Obdach haben. Vielleicht erneuert Allah Eure Liebe, so daß Ihr beisammen bleibt. Soll sie aber wirklich fort, nach reiflicher Ueberlegung, so thut es bald, und der Mund des Gesandten wird die Scheidung besiegeln. Sage mir, o Krüger Bey, Du Oberster der Leibtrabanten des Beherrschers, willst Du von Haluja, Deinem angetrauten Weibe, geschieden sein?«

»Ja.«

»So sage die drei Worte: Sie kann gehen!«

»Sie kann gehen!«

»So bist Du geschieden. Ich bezeuge es.«

Also war der gute Krüger Bey in kürzester Zeit Bräutigam und Ehemann gewesen und jetzt nun wieder ein geschiedener Ehegatte. Er nahm dies in bester Laune entgegen. Er fragte den Scheik:

»Ist Dein Dattelvorrath gut?«

»Ja.«

»Hast Du Lagmi?«

»Viele große Krüge voll.«

»So gieb Deinen Männern Datteln zu essen und Lagmi zu trinken, zwei große Krüge voll, einen zur Feier der Hochzeit und einen zur Feier der Scheidung.«

Lagmi ist gegohrener Dattelsaft; er schmeckt fast wie Wein und hat eine leise berauschende Wirkung, wenn man auch nicht sagen kann, daß er betrunken mache.

Die Botschaft, daß es Datteln mit Lagmi gebe, brachte im Lager große Freude hervor. Die Männer rückten zusammen und ließen es sich wohl sein. Der Tuareg aber saß und trank nicht mit. Sobald er von dem Scheik das Geld erhalten hatte, entfernte er sich.

Die Männer glaubten, dies habe seinen Grund darin, daß er für unrein erklärt worden sei; der eigentliche Grund aber war ein anderer. Er freute sich übrigens, sich so entfernen zu können, ohne Verdacht zu erwecken. Steinbach hatte noch kein solches Ehedocument gesehen, wie das von dem Mullah angefertigte. Er bat es sich von dem Obersten aus und betrachtete es bei dem Scheine des Feuers aufmerksam.

»Da steht Haluja,« sagte er. »Heißt sie nicht Hiluja?«

»Ja.«

»Es ist mir schon vorher aufgefallen. Auch der Tuareg sagte nicht Hiluja, sondern Haluja.«

Er wird sich versprochen haben und der Mullah hat es so nachgeschrieben.«

»Ich traue diesem Tuareg nicht.«

»Ich auch nicht; aber was könnte diese Verwechslung zu bedeuten haben? Nichts, gar nichts. Er hat sich versprochen.«

»Er wird doch nicht etwa auf den Gedanken kommen, während der Nacht Hiluja aus dem Zelte zu holen und mit ihr sammt dem Gelde zu entfliehen?«

»Das kann er nicht,« sagte der Scheik. »Nachdem Du mir erzählt hast, was Dir die alte Dienerin sagte, hege auch ich Mißtrauen gegen ihn. Ich werde von einem meiner Krieger Hiluja's Zelt bewachen lassen. Er mag gehen; sie aber wird er zurücklassen müssen.«

Sie ahnten nicht, was geschehen war.

Der Tuareg hatte sein Zelt nicht aufgesucht, um in demselben zu bleiben. Er war in das Frauenzelt getreten, das sein Gastfreund ihm überlasten hatte. Dort war es finster. Es brannte kein Licht.

Er bückte sich zur Erde. Dort lag ein langes, rundes Bündel, fast als ob ein Mensch in einen Teppich eingerollt sei. Er betastete dieses Bündel genau und entfernte sich dann wieder. Er wußte, daß kein Mensch dieses Frauenzelt betreten werde, daß er also nicht verrathen sei.

Sich hinter den Zelten haltend, so daß ihn die Strahlen des Feuers nicht treffen konnten, schritt er hinaus in das Freie. Er nahm sich selber in Acht, um von denjenigen, welche bei den Heerden wachten, nicht bemerkt zu werden. Als er diese Thiere hinter sich hatte und nun wußte, daß er nicht gesehen werde, verdoppelte er seine Schritte. Dann blieb er stehen und stieß jenen halblauten, eigenthümlichen Laut aus, welchen der in der Wüste lebende Bartgeier ausstößt, wenn er des Nachts einmal aus dem Schlafe erwacht und, noch halb träumend, seinen Standort wechselt.

Sofort wurde der Ton erwidert, und dann schlich eine Männergestalt herbei.

»Endlich!« flüsterte der Ankommende. »Es ist sehr spät.«

»Ich konnte nicht anders.«

»Wann nimmt das ein Ende! Ich habe die größte Noth, mich des Tages zu verbergen. Diese Hunde vom Stamme der Medscherdah schweifen überall herum.«

»Es ist die letzte Nacht.«

»Allah sei Dank! Hast Du Etwas erreicht?«

»Mehr als ich dachte. Ich habe Geld.«

»O Ihr Kalifen, o Muhammed! Wie viel?«

»Zweihundertundfünfzig Mariatheresienthaler.«

»Welch ein Glück! Woher hast Du sie? Gestohlen?«

»Nein. Ich habe Haluja verkauft.«

»Hiluja willst Du wohl sagen?«

»Nein, Haluja, die Dienerin.«

»Das verstehe ich nicht. Du meinst doch nicht etwa, daß man Dir für sie dieses Geld gegeben habe?«

»Ja, für sie.«

»Wer das gethan hat, ist wahnsinnig.«

»O, er ist sehr bei Sinnen. Es ist Krüger Bey, der Oberste der Leibwache des Bey von Tunis. Natürlich aber glaubt er, Hiluja gekauft zu haben. Er wird sich sehr wundern, wenn es Tag wird und er kommt, seine schöne, junge Frau zu besuchen.«

»So ist es!« lachte der Andere leise. »Was aber thust Du mit dem Mädchen?«

»Wir nehmen sie mit nach Mehedia. Dort erhalten wir sehr viel Geld für sie.«

»Hast Du nach Pferden gesucht?«

»Ja. Das Deinige ist gut, das meinige war schlecht. Ich lasse es zurück. Ich nehme zwei andere dafür. Dabei ist eins, welchem kein anderes gleicht, so weit die Wüste reicht.«

»Es gehört dem Scheik?«

»Nein, sondern einem Gaste desselben, einem Fremden, dessen Stamm ich nicht kenne. Er hat es von dem Bey von Tunis geborgt. Es ist eine graue Prophetenstute.«

»O Allah! Ist das wahr?«

»Ja. Und sodann nehme ich den Schimmel des Scheiks. Den Schimmel für Hiluja und die graue Stute für mich.«

»So sind wir reich, reicher als wir jemals gewesen sind. Wir werden nach dem Süden reiten und die Pferde dort verkaufen.«

»Oder sie auch behalten. Geld haben wir schon heute und werden auch noch welches für das Mädchen bekommen. In zwei Tagen sind wir in Mehedia. Bis dahin müssen wir sehr vorsichtig sein, dann aber sind wir sicher.«

»Wann brichst Du auf?«

»Es wird sehr spät werden. Ich glaube, dieser Krüger Bey hat Lagmi geschenkt; da werden die Männer erst weit nach Mitternacht zur Ruhe gehen. Aber grad das ist die beste Zeit, uns der Pferde zu bemächtigen, da die Wächter gewöhnlich gegen Morgen ermüdet sind und schlafen. Kennst Du das Lager?«

»Ich habe es gestern und heut beschlichen.«

»Hast Du die Tamariskenbüsche gesehen, welche nicht weit von den letzten Zelten stehen?«

»Ja. Sie sind dicht belaubt.«

»Schleiche Dich dorthin und erwarte mich. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wie wir zu den Pferden kommen; aber wir müssen sie haben und so werden wir sie also auch bekommen.«

Sie trennten sich wieder. Der Andere war auch ein Tuareg, der gar nicht mit in das Lager gekommen war, damit man denken solle, man habe es nur mit einem Einzelnen zu thun, dem man Vertrauen schenken könne.

Die Zeit verging. Im Lager herrschte reges Leben bis weit nach Mitternacht. Und selbst dann trat die gewöhnliche Ruhe noch nicht bald ein. Die Versammlung war zwar auseinander gegangen, aber die Einzelnen verhielten, sich doch noch vor ihren Zelten. Der Beduine ist nicht an die Zeit gebunden, und so hat sie also auch für gewöhnlich keinen etwa außerordentlichen Werth für ihn.

Endlich, als es kaum noch eine Stunde bis zum Grauen des Tages war, hatte sich der Schlaf niedergesenkt. Doch nein, nicht Alle schliefen, denn da huschte Einer leise auf das Lager zu und blickte sich dort, wo das Feuer gebrannt hatte und noch einige Kohlen glimmten, vorsichtig um. Er erregte dadurch den Argwohn der Schildwache, welche das Zelt zu beaufsichtigen hatte, indem die bereits wieder geschiedene Braut die Nacht zubrachte.

Dieser Wachtposten trat heimlich näher und erfaßte ganz plötzlich den Schleicher beim Arme.

»O Allah!« rief dieser, der fürchterlich erschrocken war.

»Wer bist Du?«

»Siehst Du das nicht?«

»Nein, es ist finster.«

»Laß mich los! Du wirst unrein!«

»Ah, Du bist der Diener des Gastes unseres Scheiks?«

»Ja.«

»Warum schleichst Du hier herum?«

»Ich suche meinen Herrn.«

»Wozu? Laß ihn schlafen!«

»Nein; ich muß mit ihm sprechen.«

»Jetzt? Mitten in der Nacht?«

»Ja. Wo ist er?«

»Dort im Zelte des Scheiks schläft er mit diesem und dem Obersten der Trabanten.«

»So werde ich ihn wecken.«

»Halt! Nein! Das dulde ich nicht. Ist das, was Du ihm zu sagen hast, so nothwendig?«

»O, sehr.«

»Was ist es denn?«

»Das geht Dich nichts an!«

»Oho! Ich bin der Wächter. Wenn Du es mir nicht sagst, so verbiete ich Dir, ihn zu wecken.«

»So bist Du schuld, wenn er um sein Pferd kommt.«

»Um sein Pferd? Meinst Du die graue Stute?«

»Ja.«

»Was ist mit ihr?«

»Sie soll gestohlen werden.«

»Von wem?«

»Von dem Tuareg.«

»Du träumst wohl? Oder bist Du noch betrunken?«

»Ich bin sehr wach und munter, denn ich habe ausgeschlafen. Ich habe den Spitzbuben belauscht. Es war noch ein zweiter bei ihm. Sie wollen die graue Stute stehlen, den Schimmel des Scheiks und auch ein Pferd oder ein Kameel, welches Hiluja heißt, jedenfalls eine Stute.«

»Hiluja, die bewache ich ja hier! Das ist keine Stute, sondern ein Weib. Aber jetzt kommt mir die Sache auch verdächtig vor. Du hast ihn belauscht?«

»Ja. Es kam ein Anderer dazu, der das Lager umschlichen hat. Aber wenn ich Dir das Alles erzählen soll, so ist der Diebstahl indessen gelungen. Wecken wir den Herrn!«

Jetzt hatte der Wächter gar nichts mehr dagegen. Einige Augenblicke später trat der Scheik mit seinen zwei Gästen aus dem Zelte. Steinbach fragte was man wolle.

»Herr, Deine Stute wird gestohlen,« antwortete der Bote.

»Du bist da? Meine Stute gestohlen? Von wem?«

»Von dem Tuareg.«

Steinbach war geistesgegenwärtig. Er begann sofort zu componiren. Er fragte rasch:

»Hast Du ihn belauscht?«

»Ja. Ich war nach den Tamarisken geschlichen, um dort auszuschlafen. Ich erwachte, denn es kam ein Kerl, welcher sich in meine Nähe legte, ohne mich zu bemerken. Dann kam der Tuareg. Sie wollen Deine Stute, des Scheiks Schimmel und Hiluja stehlen.«

»Wann war das?«

»Vor einer halben Stunde.«

»Dummkopf!«

Er sprang in das Zelt zurück, um seine Pistolen zu holen, und schoß zwei Läufe ab. Im Nu war das ganze Lager alarmirt. Die Männer kamen aus den Zelten.

»Zu den Heerden!« rief Steinbach. »Es sind Diebe da!«

Alles rannte nach rechts oder links zu den Thieren.

»Ist Hiluja noch drin?« fragte er den Wächter.

»Ja, Herr.«

»Bleibe bei ihr und vertheidige Sie nötigenfalls. Kommen Sie, Oberst.«

»Wohin?« fragte Krüger Bey.

»Zu dem Zelte des Tuareg.«

*