|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Jawohl: Emil Straußens ›Hochzeit‹ ist ohne diejenige Kenntnis des Theaters gedichtet, die jeder aufmerksame Schauspieler und selbst der gewecktere Parkettbesucher mit der Zeit erwirbt; die der Bodensee aber seinen Anwohnern offenbar nicht gewährt. Alles, was sich abmerken, lernen, erarbeiten läßt, fehlt diesem Werk. Nicht nur, daß es innerlich kein Drama ist: es verstößt auch gegen die simpelsten Kulissenregeln, ermüdet durch schwatzhafte Wiederholungen und läuft manchmal Gefahr, durch naivste Ungeschicklichkeiten die Bestie Publikum zu reizen, die eine so übertrieben blauäugige Vertrauensseligkeit denn doch nicht verträgt. Vergiß die Peitsche nicht! Nein, Emil Strauß ist kein Tierbändiger; allenfalls ist er Arion. Die Premierentiger und die Höllenhunde der Nachtreportage haben ihn ungerührt ins Schattenreich verdammt: nie labe Schönes ihren Mut! Jedoch Delphine sind ihm nachgezogen, als lockte sie ein Zauberwort. Setzt man statt dessen: Zauber des Wortes, so hat man das Element, womit der Undramatiker Strauß seine tiefste Wirkung übt. Er spricht eine Sprache, die bis in die Interjektionen hinein sein Eigentum ist. Sie singt und klingt und macht neu, was sie anrührt. Man muß nur ›ein Merks‹ für so etwas haben. Das ist übrigens gleich ein Beispiel dafür, wie unscheinbare Wendungen von provinzialer Natürlichkeit dazu beitragen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die älteste Geschichte ihre Ursprünglichkeit zurückgewinnen müßte. Was hier frisch belebt wird, ist der typische Kampf der Jugend gegen die Erotik des Alters. Man denke sich ›Jolanthes Hochzeit‹ nicht nachträglich von einem Sudermannschen Gutsbesitzer humorhaft distanziert, sondern von einem gläubigen Dichter mit allen Schmerzen des gegenwärtigen Erlebens dargestellt.

Emma Üing, achtzehnjährig, soll aus den Kinderschuhen, statt in das Schicksal und die Erfahrungen der Jugend und der besten Jahre, sofort ins Alter übergehen. Sie soll, mehr um der Versorgung ihres Vaters als um ihrer eigenen willen, einen ›gestandenen‹ Mann von über sechzig Jahren heiraten. Käme dessen Neffe Bartel Rod nicht: es geschähe. Daß es nicht geschieht, das ist die Endabsicht; auf welche Weise nicht, der Inhalt dieses Schauspiels. Strauß gibt sich mit den Nöten der beiden alten Herren nicht sonderlich viel ab. Er könnte die abwägende Gerechtigkeit verkörpern wollen und, nach Hauptmanns Vorgang, den greisen Freier zu einer tragischen Figur erhöhen. Aber Hauptmann hat es dabei leichter, weil sein Kaiser Karl sich eine Dirne ausersieht. Straußens grauem Liesegang liegt eine mattrote Menschenknospe von seltener Herrlichkeit im Sinn, und der Dichter hätte einen mehr als aesthetischen Widerstand in uns zu überwinden, wenn er, wie der liebe Gott, all seinen Kindern den gleichen Anteil an seinen sämtlichen Gebilden zugestände. Strauß tut das denn auch nicht. Er schlägt sich mit leidenschaftlicher Parteilichkeit zur Jugend und proklamiert ihr Recht auf ihresgleichen. Bartel Rod und Emma Üing versenken ihre Augen ineinander und lieben sich mit diesem ersten Blick. Damit beginnt ein Zickzackweg, der mit einem Schritt vom Ziele weg, mit jedem nächsten wieder zum Ziele hin geleitet. Denn diese Emma ist kein Flittchen. Sie ist ein Menschenkind von schwerem Blut und härtester Vergangenheit und hat ein Wort gegeben. Sie lauscht entzückt, wenn ihr der heiße, kühne, reine Bartel predigt, daß ein wohlgeschaffenes Herz sich nicht durch ein erzwungenes Wörtlein aufspießen lasse wie ein Schmetterling. Aber es ist zunächst noch zu viel Konvention, zu viel Familiensinn und zu viel Zagheit vor dem ungekannten Leben in ihr, als daß ihr Pflichtbewußtsein selbst durch so heftigen Ansturm zu erschüttern wäre. Durch Sturm ist hier nichts einzunehmen, wir müssen uns zur List bequemen! würde ein Bartel sagen, der ein Raffinierter wäre. Straußens gradem, hellem, aufrechtem Mannesbild hilft die Natur. Eine Frau ist das, wozu der Mann sie langsam macht. Es erweist eine vorbildlich feine, reife und vorläufig auch ganz dramatische Psychologenkunst, wie dieses Emmale unwillkürlich durch diesen Bartel wird, ihm ähnlich wird. Mit seiner Hilfe besiegt sie ihre Lebensangst. Er weckt ihr Mut und weckt ihr Ehre. Das Lamm wird, gleichsam Glied um Glied, zu einer Löwin. Vom Traualtar führt sie ein andrer als der anvermählte und doch der rechte Mann hinweg in seine Welt.

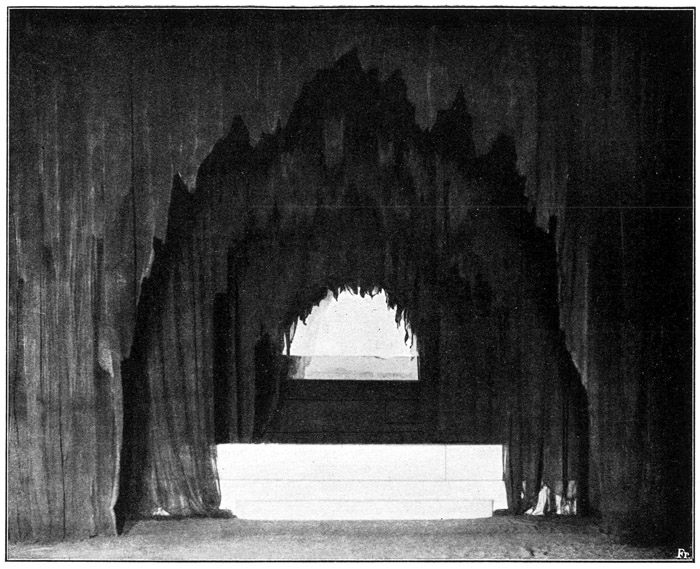

Ludwig von Hofmann: Aglavaine und Selysette. Garten

Das wäre der organische Schluß eines Dramas, das in seinem Verlauf einen allgemein gültigen Konflikt unanfechtbar entwickelt hätte und auf diese Weise zwingend löste. Wenn Strauß sich, nach den Eindrücken der Aufführung, entschlösse, es bei diesen schlank gegliederten, kräftig ansteigenden, lichten und poesiegesegneten drei Akten zu belassen, dann wäre die deutsche Bühne um eine Kostbarkeit von Dauer reicher. In der vorhandenen Fassung phantasiert unser Dichtersmann noch lange weiter. Bartel und Emma feiern in einer Felsenhöhle Hochzeit. Die Tatsache war unausbleiblich: die Örtlichkeit ist wenig von Belang. Am nächsten Morgen erscheint der Herr Gemahl, und es entspinnt sich eine Szene, die in ihren Gründen und in ihren Konsequenzen gleichfalls selbstverständlich und eben darum zu entbehren ist. Liesegang macht einen kompromißlerischen Vorschlag, der vielen ohne weiteres annehmbar erscheinen würde, nur gerade für diesen so beschaffenen Bartel unannehmbar ist. Daß Bartel sich dabei nicht mehr beherrschen kann und in der Rage das zarte junge Ding, das er nicht fest genug geworden wähnt, mit harten Worten peinigt: das ist einfach wahr, nicht weil er hinterher erklärt, warum noch eine letzte Probe nötig war, sondern weil dieser vierundzwanzigjährige Brausekopf reizbare Nerven und eine rauhe Schale hat. Daß Emmale noch immer mit ein paar Fäden an dem Vater hängt und darum leichter zur Versöhnlichkeit gestimmt ist, daß sie im ersten Schrecken über die unholde Art des Liebsten wegläuft und gleich darauf erst recht erkennt, wo fortan ihre Heimat ist: das ist nicht minder wahr und ist in seinem schmerzhaft schönen Auf und Ab getreu gezeichnet. Aber all das ist leider völlig undramatisch. Es bringt nicht vorwärts. Es ist ein retardierendes Moment von absoluter Überflüssigkeit. Strauß unterschätzt sich und mißkennt das Drama. Er hat uns in der ersten Hälfte die Zusammengehörigkeit der beiden jungen Menschen unwiderstehlich suggeriert. Wir glauben bei ihrem Anblick: die waren einander vorbestimmt. Es ist uns ganz unzweifelhaft, daß sie gemeinsam jedes Hindernis besiegen werden. Wenn das nicht feststünde, dann wären auch sechs weitere Beweise kaum genügend. Da es feststeht, ist der zweite schon vom Übel. Bartel und Emmale haben aneinander in zwei Tagen mehr erlebt, als sonst in einem Jahre zu erwarten ist. Aber der Strauß der zweiten Hälfte hat nicht das Tempo der zwei Tage, sondern des einen Jahres. Nachdem er seine Epikernatur drei Akte lang bezähmt hat, läßt er sie drei andre Akte lang erleichtert frei. Das wäre fehlerhaft selbst dann, wenn er auf Grund dieser drei andern Akte zu einem neuen Schlusse käme. Der Schluß bleibt unverändert, und die Bewunderung muß sich, sobald das Drama ausgeschöpft ist, an Lyrik und Romantik halten. »Es liegt ein Duft, ein Hauch über den Dingen: das ist das Beste.« Im Buch versagt es keinen Augenblick. Auf der Bühne zerrinnt, wenn alle festern Dramenkörperteile fehlen, derlei in Unform.

Gäbe es noch Dramaturgen im eigentlichen Sinn des Wortes: hier hätten sie sich einmal zeigen können. Aber ›Hochzeit‹ wurde in den Kammerspielen so aufgeführt, wie sie geschrieben ist. Kaum daß ein paar zu ausgedehnte Reden weggelassen wurden. Auch die Regie war lässig. Pausen zwischen und in den Akten hielten unnütz lange auf. An Zustandsmalerei ward nicht gespart. Da wäre überall noch nachzuhelfen. Ganz unverbesserlich ist nur die Darstellung. Die beiden alten Herren wirken so sekundär, wie sie von Strauß behandelt sind. Mehr wäre wieder einmal weniger. Engels hätte aus dem genarrten Bräutigam eine tragikomische Gestalt von großem Zug gemacht und damit das Gleichgewicht des Stücks verrückt. Herr Tiedtke bleibt ein bescheidenes Männchen mit maßvollem Johannistrieb. Herr Arnold als sein Schwiegervater hat eine ulkige Kontur und braucht nichts weiter. Das Schauspiel gehört der Jugend und könnte auch so heißen. Sehenswürdig in ihrer Jugend und in ihrer Kunst sind Kayßler und die Heims. Ist er ganz Eiche, so scheint sie zuerst ganz Epheu eines andern Stamms: hilflos und rührend hingegeben ihrer Pflicht. Da ist es denn nun wunderbar, wie sie sich mehr und mehr zu ihm hinüberrankt, ihn endlich als ihre einzige Pflicht erkennt und damit freier, farbiger und stärker wird. Kayßler hat dabei nur immer fest zu stehen und eine Zuversicht zu sein. Die Heims aber ringt und wächst, jubelt und bangt, brennt und schmilzt und hat für jeden Regungswechsel einen Ton und eine Miene von jener (bei Ida Buchner zum ersten Mal bewährten) Einfachheit und Innigkeit, die aus der Tiefe kommen, und in diesem Fall schon darum aus der Tiefe kommen müssen, weil sie sonst nicht solange Zeit bis an die Oberfläche gebraucht hätten.