|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Im Rauchsalon eines unserer prächtigen Reichspostdampfer unvergeßlichen Andenkens saßen einmal fünf Männer beisammen und konnten trotz stundenlanger Debatten nicht einig werden. Woraus der geneigte Leser mit Recht sogleich den Schluß ziehen wird, daß es – fünf Deutsche waren. Diesmal galt ihr Gespräch nicht politischen Dingen, sondern es drehte sich um die Frage, wo in der großen indischen Welt der Europäer am angenehmsten lebt. Der eine pries Ceylon, der andere die Täler des Himalaya, der dritte schwärmte von Burma und seinem heiteren Volke, der vierte erklärte Java für die Perle der Tropen, und der fünfte schwur heilige Eide, daß man nur in Siam, dem Lande des weißen Elefanten, sich wahrhaft zufrieden und glücklich fühlen könnte. Auch dort allein, so versicherte er, hätte der Europäer heute noch Aussicht, in verhältnismäßig kurzer Zeit zu Wohlstand zu gelangen.

Diese mit starker Bestimmtheit hervorgebrachten Behauptungen verdrossen den Ceylonmann ein wenig. Er kannte seine indische Welt doch auch so ziemlich und wußte genau, daß die schönen Zeiten, als hier noch ohne übermäßige Anstrengung große Vermögen erworben wurden und es den sprichwörtlichen »reichen Onkel aus Indien« wirklich noch gab, längst der Vergangenheit angehören. Im allgemeinen darf der Kolonist schon zufrieden sein, wenn er sein Lebensschifflein durch alle Flauten, Mißernten, Spekulations- und sonstige Wirtschaftskrisen glücklich hindurchbugsiert und sich mit harter Arbeit ein gesichertes Dasein erkämpft. Der »weiße Nabob«, mit einer dicken Importe zwischen den Lippen, den eisgekühlten silbernen Sektkübel neben sich, ist eine Märchenfigur geworben und höchstens noch in der komischen Oper existenzberechtigt … So dachte der Ceylonmann, aber da Siam ihm noch fremd war, konnte er den Behauptungen nicht einfach widersprechen. Und da er ohnehin schon immer den Wunsch gehegt hatte, dem Lande am Menamstrom einen wenn auch nur kurzen Besuch abzustatten, veranlaßte ihn das Gespräch, seinen Plan nun nicht mehr länger aufzuschieben, sondern so bald wie möglich zu verwirklichen.

Wer der Ceylonmann war, braucht wohl nicht erst gesagt zu werden. Genug, schon ein paar Wochen später fügte es das Geschick, daß er sich in Singapore auf einem Dampfer nach Bangkok einschiffte, um dort einige geschäftliche Angelegenheiten zu ordnen.

Wenn man die so belebte Malakkastraße hinter sich hat, staunt man über die Einsamkeit des Gewässers, das der Dampfer in dreitägiger Fahrt durchfurcht. Mit Ausnahme der siamesischen Menammündung haben die Küsten des Golfes von Siam so gut wie gar keinen Verkehr, und deshalb erfreut sich dieser Teil des Südchinesischen Meeres einer idyllischen Ruhe, die nur in der schlechten Jahreszeit durch häufige Stürme unterbrochen wird. Die Fahrt geht an der ausgedehnten Malakka-Halbinsel entlang, aber das Schiff bleibt immer so weit vom Lande entfernt, daß man dieses nicht zu sehen bekommt. Erst unweit vom Ziel taucht zur Rechten das flache Schwemmland der siamesischen Küste auf, und nun belebt sich auch das bisher so tote Gewässer. Frachtdampfer und kleine Küstensegler erscheinen, unter letzteren fesseln die seltsamen chinesischen Dschunken am meisten den Blick. Die Dschunken sind breit und kurz, niedrig im Mittelschiff, hoch und stark aufwärts gekrümmt im Vorder- und Hinterschiff und mit überragenden Deckbauten versehen. Die großen viereckigen Segel, nicht aus Leinwand, sondern aus geflochtenen Matten, verstärken mit ihrer fledermausartig gezackten Gestalt den Eindruck des Unheimlichen und Phantastischen dieser Schiffe ebenso, wie das vorn an jeder Seite des Bugs angemalte glotzende Krakenauge. Denn Augen muß das Schiff haben, sonst könnte es ja seinen Weg nicht finden – meint der Chinese! So plump die Dschunken auch aussehen, so merkwürdig gut und schnell segeln sie doch vor dem Winde, wobei sie auf hoher See infolge ihrer schaukelförmigen Bauart die tollsten Kapriolen machen. Wer jemals bei gröberer See einer Dschunke begegnete, wozu man in den südostasiatischen Küstengewässern ja oft genug Gelegenheit hat, glaubt, daß das Fahrzeug jeden Augenblick in den Wellen verschwinden müßte, und wundert sich, mit welcher Ruhe dort Mann und Weib an Bord – die Frau des Schiffers arbeitet immer fleißig mit – Ruder und Segel bedienen. Immerhin sind die Dschunken infolge ihres Überbaus bei stärkerem Sturm doch so gefährdet, daß sie die Seereise zwischen der chinesischen Küste und Singapore oder Bangkok nur in den ruhigen Monaten unternehmen; überrascht sie ein Taifun, so sind sie rettungslos verloren. Nach glücklicher Beendigung einer größeren Seereise pflegt sich die Mannschaft eine Zeitlang dem süßen Nichtstun und der Schwelgerei hinzugeben. Die im allgemeinen so stillen Chinesen können unter Umständen auch recht temperamentvoll sein. Die Seemänner bringen dann ihrem Gott, der sie glücklich über die Wogen geführt hat, alle möglichen Dankopfer dar und verüben ihm zu Ehren mit metallenen Tamtams und anderen Lärminstrumenten einen solchen Heidenspektakel, daß den Europäer, der das Pech hat, in den Hafenstädten in der Nähe der Chinesenquartiere zu wohnen, helle Verzweiflung packt.

Der erste Eindruck von Siams Küste ist wahrlich nicht überwältigend. So mancher frische Ankömmling aus Europa, dessen Kopf von den lockendsten Vorstellungen vom Lande des weißen Elefanten strotzt, mag sich verblüfft die Augen reiben und sich fragen, ob das nun wirklich das Ziel seiner Träume ist. Flach und unansehnlich dehnt sich die Alluvialebene am weiten Mündungsbecken des Menam aus, ein Geschenk des Stromes, der, aus den wüsten Regionen des westlichen Laos kommend, ganz Siam von Norden nach Süden durchzieht, in Gemeinschaft mit zahlreichen Nebenflüssen und Kanälen das Land befruchtet, seinen Bewohnern, den Ackerbauern, Viehzüchtern, Fischern, die Möglichkeiten der Existenz verschafft. Obwohl er es an Länge nicht mit den anderen Riesenströmen des asiatischen Südens und Ostens aufnehmen kann, ist er, die »Mutter der Gewässer«, wie ihn der Siamese gern nennt, doch die wichtigste Lebensader und der Zentralnerv des Landes.

Am Menam liegt auch Bangkok, die Hauptstadt Siams, in der Luftlinie 25 Kilometer von der Mündung des Stromes entfernt. Es wird den Ozeandampfern gar nicht leicht gemacht, sich Bangkok zu nähern, denn die ungeheuren Mengen von Sand und Schlamm, die der Menam vom Laos her mit sich führt, haben sich vor der Mündung in Gestalt einer Barre abgelagert, die für Schiffe mit größerem Tiefgang nur zur Flutzeit passierbar ist. Es wäre nicht schwierig, durch Ausbaggerung in der Barre eine hinlänglich tiefe, stets benützbare Fahrrinne zu schaffen, aber Siam hat kein Interesse daran, fremden Kriegsschiffen die Einfahrt in den Strom gar zu bequem zu machen. Auch unser Dampfer mußte warten, bis uns die Flutwelle, die bis Bangkok und noch darüber hinaus ins Land vordringt, über das Hindernis hinwegtrug.

Wirkte der erste Anblick von Siams Küste, wie gesagt, nicht gerade erhebend, so gewinnt der Ankömmling in raschem Tempo doch immer bessere Eindrücke, je mehr sich das Schiff, den starken Windungen des Menam folgend, der Hauptstadt nähert. Allerdings bleibt das Land zu beiden Seiten des Stromes auch weiterhin flach, aber im gleichen Maße, wie dieser sich immer mehr mit größeren und kleineren Fahrzeugen belebt, mit siamesischen Dreieckseglern und chinesischen Dschunken, mit Fischerbarken, Wohnbooten und schmalen Sampans, beleben sich auch die Ufer mit hölzernen Wohnhäusern eigentümlicher Art, die sich auf Pfählen weit in den Fluß hineinschieben oder, völlig auf dem Wasser schwimmend, dort verankert sind. Dazwischen dehnen sich freundliche grüne Gärten mit hell leuchtenden Villen aus, den Landsitzen der schier zahllosen Prinzen dieses mit einer weitverzweigten Dynastie gesegneten Reiches, und anderer prominenter Persönlichkeiten. Am östlichen Ufer erscheint die erste siamesische Stadt, Paknam, der Vorhafen Bangkoks, mit stattlichen Regierungsgebäuden und schönen Anlagen. Wer es recht eilig hat, kann von hier aus mit der Eisenbahn nach Bangkok fahren. Wir haben es nicht eilig, sondern bleiben dem Dampfer treu, der auf dem jetzt allmählich enger werdenden Strom in einigen Stunden die Hauptstadt erreicht. Helle Pagodentürme mit seltsam geschweiften, buntfarbigen Dächern und vergoldeten Spitzen, Reismühlen mit hohen Schornsteinen und andere industrielle Anlagen, vor allem aber die weithin sichtbaren Heiligtümer des Wat Tscheng und des Wat Poh, bezeichnen die Lage der Stadt, von der man sonst wegen der niedrigen Bauart der Häuser und ihrer weit zersplitterten Ausdehnung eigentlich nicht viel bemerkt, ehe man nicht nahe daran ist. Das Schiff geht im südlichen Stadtteil, beim europäischen Viertel, auf dem Menam vor Anker, der bei 500 Meter Breite und großer Tiefe einen guten Naturhafen bildet. Bald darauf setzt mich die Barkasse am Gartenkai des am Strom gelegenen Oriental-Hotels ab, und das »Venedig des Ostens«, die an Harmonien und Dissonanzen so reiche Hauptstadt des Siamesischen Reiches, entbietet mir in Gestalt eines tadellos gekleideten Managers seinen ersten Gruß.

Das Hotel ist in seinen Einrichtungen nicht viel anders als sämtliche Hotels an der großen Heerstraße zwischen Port Said und Yokohama. Man findet in allen dieselben Schlafzimmer, dieselben Smoking Rooms, dieselben Speisesäle, dasselbe Essen: Eier mit Speck, Reis mit Curry, das unvermeidliche Huhn, das an Melancholie gestorben ist und in seiner vollendet geschmacklosen Zubereitung auch den Esser melancholisch macht, dann ein zähes Stück Fleisch rätselhafter Abstammung und zum Schluß der berühmte englische »Pie«, ein verunglücktes Kleistertörtchen mit einem Kompottklecks darauf. (Notabene: von diesem gastronomischen Schema der süd- und ostasiatischen Tafelgenüsse weicht die vorzügliche Küche des holländischen Kolonialreichs vorteilhaft ab.) Von der Gleichförmigkeit aller Einrichtungen ist nach den Gesetzen der Anpassung auch das Seelenleben der Hotelgäste zwischen Port Said und Yokohama nicht unbeeinflußt geblieben, insofern, als überall dieselben Gespräche geführt werden, die mit einer Bemerkung über das Wetter beginnen, sich dann dem Thema zuwenden, wie Baumwolle, Gummi, Kaffee, oder was es sonst sein mag, zur Zeit an den Börsen »steht«, und schließlich in Ermangelung anderer Stoffe mit der Frage zu schließen pflegen, ob es nicht ratsam sei, an der Bar eins zu trinken. Und diese Frage wird nur dann verneint, wenn man das Unglück hat, auf einen »Teetotaler«, einen Abstinenten, zu stoßen. Das geschieht aber nicht oft.

Solange also der von Indien zugereiste Fremde in Bangkok sich im Bannkreise seines Hotels befindet, kommt ihm das alles typisch indisch vor. Aber sobald er den Fuß auf die Straße setzt oder sich in einem Boot auf den Strom begibt, merkt er doch sofort, daß er es hier mit einem ganz anderen Volke zu tun hat als in Indien. Schon das geräuschvolle Treiben klingt seinem Ohre fremd. Der Siamese ist lebhaft und überläßt sich seiner jeweiligen Stimmung ziemlich rückhaltlos, das Leise und Maskenhafte des Inders kennt er nicht. Am lebhaftesten aber gibt sich hierzulande, wie in Burma, die Weiblichkeit. Was an ihr zuerst ins Auge fällt, ist das stets unbedeckt getragene, sehr kurz gehaltene schwarze Haar, das so stark nach oben und hinten gebürstet wird, daß es steif und starr vom Kopf absteht und in Verbindung mit dem beinkleidartig durchgezogenen Rock (die Bekleidung ist bei beiden Geschlechtern sehr ähnlich), sowie dem zierlichen, kaum mittelgroßen Wuchs den Frauen und Mädchen etwas Knabenhaftes verleiht. Dazu paßt auch das unbekümmert zwanglose Auftreten, das mit der scheuen Zurückhaltung ihrer indischen Schwestern nichts gemein hat. Die Siamesinnen lachen, schwatzen und scherzen gern und sind auch durchaus nicht übermäßig prüde.

Wasserstraße in Bangkok, im Vordergrunde Briefträger

Siamesische Tänzerinnen

König Tschulalongkorn † von Siam

Buddhistischer Priester in Siam auf Reisen

Von der in Indien förmlich sanktionierten Berücksichtigung und Bevorzugung des Europäers ist in Siam ebensowenig die Rede wie von irgendwelchem Servilismus ihm gegenüber. Im Gegenteil, untergeordnete Beamte, wie Polizisten und dergleichen, neigen im Verkehr mit dem Fremden oft zu einem überheblichen Ton, und wenn das Volk im allgemeinen auch höflich und zuvorkommend ist, so erblickt es im Europäer doch keineswegs unter allen Umständen den »Herrn«, wie das in Indien schon für selbstverständlich gilt, sondern eben nichts anderes als einen Fremden, den Gast ihres Landes. Von rühmlicher Liebenswürdigkeit ist das Verhalten der gebildeten und vornehmen Siamesen, ganz nach dem Vorbild des geistig hochstehenden Königs Tschulalongkorn, der damals zu meiner Zeit noch lebte und alle bei Hofe vorgestellten Fremden in freundlichster Weise empfing.

Die hier angedeuteten Charakterzüge des Volkes würden wahrscheinlich noch stärker hervortreten, wenn Bangkok eine rein siamesische Stadt wäre. Aber sie ist es kaum zu zwei Dritteln. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung (700 000 Einwohner) besteht aus zugewanderten Chinesen. Nun steht zwar der Siamese, der zur indochinesischen Völkerfamilie der Tai gehört, als Rassentyp dem Chinesen nahe, aber in Charakter und Lebensart weicht er stark von ihm ab. Obwohl in der Theorie jedem Fortschritt hold, ist der Siamese doch nicht sehr arbeitsam, nur von geringer Unternehmungslust und Ausdauer, dafür aber vergnügungssüchtig, und so konnte es nicht ausbleiben, daß der Chinese mit seinem berechnenden Geist und seiner zähen, geräuschlosen Energie überall im Lande den Handel an sich gerissen hat.

Bangkoks wichtigster Teil ist das an den Menam grenzende umfangreiche Palastviertel. Es enthält außer verschiedenen königlichen Palästen die Ministerien, die Verwaltungs- und Justizgebäude, Tempelanlagen, Kasernen, Magazine usw. und bildet innerhalb der Stabt eine förmliche Stadt für sich. Der Eintritt in diesen geweihten Bezirk ist nicht ohne weiteres gestattet, man muß sich erst durch Vermittlung des Konsulats die Erlaubnis verschaffen und wird dann geführt. Der königliche Wohnpalast ist ein moderner Bau im Renaissancestil, aber mit einem hohen siamesischen Dach. Auch bei anderen Gebäuden fällt die nicht sehr befriedigende Mischung europäischer und einheimischer Stile auf. Interessant ist das im Palastviertel befindliche Wat Phra Keo, die reichste aller Tempelanlagen des Landes, eine wunderliche Häufung von Pagoden, vielgiebeligen Dächern, Turmspitzen, bunt schillernden Glasmosaiken und kostbaren Weihgeschenken. Es geht dem europäischen Beschauer hier wie so oft in der indischen Welt: er bewundert die ungeheure Summe kunstgewerblichen Fleißes, die in den religiösen Bauwerken steckt, bewundert auch viele besonders schöne Einzelheiten, ist aber doch im allgemeinen mehr verwirrt als befriedigt, denn zu erdrückend wirken diese Anhäufungen architektonischer und bildnerischer Motive, zu aufdringlich äußert sich die Vorlieb« für das Bizarre und Groteske, als daß beim Europäer reines ästhetisches Behagen aufkommen könnte. Wir empfinden einen Komplex wie das Palastviertel in Bangkok doch mehr als riesiges Freiluftraritätenkabinett. Das schließt natürlich, wie schon gesagt, die Freude an schönen Einzelheiten nicht aus. Das am reichsten geschmückte Tempelgebäude ist das Phra Ubosat, mit Türen aus Ebenholz, mit einem Fußboden aus Bronzeplatten. Unter den Kostbarkeiten des Ubosat ragt besonders der smaragdne Buddha hervor, eine mit Edelsteinen und Perlen überhäufte Nephritfigur.

Noch etwas andres Interessantes birgt der Palastbezirk: den Stall der berühmten weißen Elefanten, jener von der Legende verherrlichten Tiere, die Siam im Wappen führt. Es befinden sich gewöhnlich drei oder vier Exemplare im Stall. Nun darf man allerdings die Bezeichnung »weiß« nicht wörtlich nehmen, sonst wäre man schwer enttäuscht. Richtige weiße Elefanten gibt es nicht. Es handelt sich nur um eine etwas hellere Abart des gewöhnlichen indischen Elefanten, und man ist bei der Auswahl der Tiere bestrebt, die hellfarbigsten ausfindig zu machen. Vielleicht hilft man auch ein wenig mit künstlichen Mitteln nach. Die weißen Palastelefanten gelten als heilig und genießen königliche Ehren, bei festlichen Gelegenheiten werden sie prächtig geschmückt. So gut es nun auch solch ein angebetetes Wundertier hat – ob es sich nicht glücklicher fühlen würde, wenn es als gewöhnlicher Elefant mehr Freiheit genösse?

Inhaber aller Herrlichkeiten des Palastviertels und nominell Besitzer aller beweglichen und unbeweglichen Schätze des ganzen Landes, mit Einschluß des Privateigentums seiner Bewohner, ist als absoluter Monarch der König. Selbstverständlich fällt es dem heutigen Herrscher von Siam nicht ein, von diesem theoretischen Vorrecht des Thrones Gebrauch machen zu wollen. Aber es hat früher, und das ist noch nicht lange her, in Siam recht üble Monarchen gegeben, die kein Bedenken trugen, nicht nur über die Sachwerte, sondern auch über die Frauen und Töchter ihrer Untertanen nach Gutdünken zu verfügen. König Tschulalongkorn war der erste von modernem Geist und von Reformideen erfüllte Beherrscher des Reichs. In der langen Regierungszeit von 1868 bis zu seinem 1910 erfolgten Tode war er als aufgeklärter Mann redlich bemüht, die Zustände des Landes in jeder Weise zu verbessern, besonders dem Korruptionsunwesen zu steuern, die Finanzen in Ordnung zu bringen, Bildungsanstalten zu begründen, Handel und Verkehr zu fördern und gute Beziehungen zu den Großmächten anzubahnen. Europäische Fachmänner von Ruf unterstützten ihn bei seinem Werk, und so hat sich Siam unter der Herrschaft dieses weitblickenden, sehr liberal gesinnten Monarchen zu einem geordneten Staatswesen von achtbarer Höhe der Kultur entwickelt. Nachdem Tschulalongkorn bereits den Kronprinzen studienhalber nach Deutschland und anderen Ländern Europas gesandt hatte, trat er selbst eine europäische Reise an, von der er dann mit neuen Reformgedanken nach Siam zurückkehrte.

Trotz aller Aufgeklärtheit ist Tschulalongkorn allerdings in einem Punkt doch ein echter orientalischer Herrscher gewesen: er blieb den Haremstraditionen seiner Vorgänger treu, mußte es freilich wohl auch, weil das in den Augen des Volkes nun einmal zu den unabänderlichen Repräsentationspflichten des Königs gehört. Ganz genau kennt man die Anzahl seiner Frauen und Nachkommen nicht, aber es sollen ungefähr hundert Frauen und achtzig Kinder gewesen sein. Eine ganz respektable Leistung und dennoch verschwindend wenig im Vergleich zu seinem Vater Mongkut, der es zu achthundert Frauen und einer schier unübersehbaren Kinderschar gebracht hat. Es muß nicht ganz leicht sein, sich in so weitläufigen Familienverhältnissen zurechtzufinden … Übrigens sind die vielen Haremsdamen natürlich nicht alle wirkliche Königinnen. Nur eine oder zwei von ihnen gelten als richtige, gekrönte Königinnen, und nur die erste und allenfalls noch die zweite Königin erscheint bei den offiziellen Veranstaltungen an der Seite des Herrschers. Alle jungen Damen des Harems, zum Teil Töchter der vornehmen Familien des Landes, genießen eine sorgfältige Erziehung.

Wie aus Obigem hervorgeht, ist Siam ein reich mit Prinzen und Prinzessinnen gesegnetes Land. Aber unter den Prinzen gibt es wieder die größten Rangunterschiede, nur eine kleine Anzahl von ihnen genießt alle Vorrechte eines königlichen Prinzen, die andern treten als mehr oder weniger gut abgefundene Privatpersonen von Distinktion in den Hintergrund. Immerhin ist diese Überproduktion an Kavalieren königlichen Geblüts, samt ihrem weitschichtigen Anhang, von keinem Segen für das Land, denn ihr Unterhalt kostet sehr viel, und sie machen sich auch oft genug in Ämtern breit, für die sie nur zum Teil hinlängliche Befähigung aufweisen können.

Wir haben in diesem Buch bereits einmal mit einem »indischen Venedig« zu tun gehabt: mit Srinagar, der Hauptstadt Kaschmirs. Nun wird auch Bangkok gern das »Venedig des Ostens« genannt, und da Srinagar im Vergleich zu Bangkok das reine Dorf ist, kommt es gegen dieses Konkurrenz-Venedig nicht auf. Aber wie schon bei der Besprechung Srinagars auf das Hinkende derartiger Vergleiche hingewiesen wurde, kann man auch jetzt nur wiederholen, daß die Hauptstadt Siams mit der Königin der Adria nichts weiter als die Allgegenwart des Wassers und den großen Umfang der Pfahlbauten gemeinsam hat.

In Venedig sind es die seichten Lagunen des Meeres, deren Wasser die Mauern so manches stolzen Palastes bespült, in Bangkok ist es der Menamstrom, der mit einem weitverzweigten System von Kanälen, den »Klongs«, diese ganz flach gelegene Stadt zur Wasserstadt und ihre Bewohner zu halben Amphibien macht. Die belebtesten Quartiere, auch alle hervorragenden Gebäude, sind dem Menam zugekehrt, der sich in Gestalt eines Halbkreisbogens um die Innenstadt windet. Vom Menam zweigen sich einige Hauptkanäle ab, welche die Innenstadt durchziehen oder ihre Peripherie umschreiben, und diese großen Klongs sind untereinander wiederum durch kleine Kanäle verbunden, so daß ein Netz von schmalen Wasserstraßen entsteht. Auch die mit Reisfeldern bedeckte Umgebung Bangkoks wird allenthalben von großen und kleinen Klongs durchzogen.

Diese Wasserstraßen der Stadt, mit dem sowohl auf wie an ihnen herrschenden Treiben, drängen sich für den Beschauer so in den Vordergrund, daß die Festlandstraßen daneben fast belanglos erscheinen. Alles Charakteristische und Interessante des Volkslebens spielt sich auf dem Menam, an seinen Ufern und auf den Kanälen ab. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung lebt buchstäblich auf dem Wasser, zum Teil in dem Labyrinth der schwimmenden Häuser, die in mehreren Reihen nebeneinander am Ufer verankert sind, zum Teil in den, Wohnbooten, unter deren tonnenartig gewölbtem Mattengeflecht die ganze Familie ihr zwar sehr beengtes, deshalb aber keineswegs unglückliches Dasein verbringt. Die schwimmenden Wohnhäuser, sehr leicht und luftig aus Holz und Matten gebaut, mit zipfelförmig spitzem Dach, erheben sich auf Pontons und werden durch Laufstege sowohl miteinander wie auch mit dem Ufer verbunden. Warum nun eigentlich die Leute so massenhaft auf dem Wasser leben, obwohl es anscheinend doch mit vielen Unbequemlichkeiten verbunden ist? Nun, zunächst deshalb, weil es auf dem Wasser angenehm kühl und staubfrei ist, und man sich jederzeit, direkt von der Lagerstätte aus, durch ein Bad erfrischen kann. Auch sind die Wohnungen auf dem Wasser billig, und wenn es einem an der bisherigen Stelle nicht mehr paßt, so zieht er einfach mit dem ganzen Hause um, indem er es an einer anderen Uferstelle verankert.

Da nun ein so großer Teil der Einwohnerschaft auf dem Wasser lebt, entwickelt sich dort auch ein lebhaftes geschäftliches Treiben. Der Wasserbewohner braucht sich nicht ans Land zu begeben, um für seine Lebensbedürfnisse zu sorgen. Es wird ihm alles bis vor das Haus gebracht. Denn abgesehen von den auf dem Strome fest etablierten Kaufläden, blüht in zahllosen Wohnbooten ein ambulanter Kleinhandel, der Nahrungsmittel und alles Erdenkliche liefert. Diese Boote sind den ganzen Tag unterwegs, fahren an den Ufern des Menam hin und her, und ihre Besitzer suchen sich im Ausschreien der Waren gegenseitig zu überbieten. Aber was fährt nicht sonst noch alles auf dem Menam herum! Man kann auf Vergnügungsbooten siamesische Tänzerinnen bewundern, man kann in schwimmenden Spielhöllen seine schönen Tikals loswerden, wozu das leichtsinnige Völkchen sich jederzeit aufgelegt fühlt, und ist dann der Beutel leer, so wendet man sich einfach an einen der schwimmenden Pfandleiher – das gibt es wahrhaftig – und versetzt dort, was man etwa noch zu versetzen hat.

Auch in der offenen Fahrrinne des Menam geht es recht lebhaft zu. Schwerfällig gleiten die aus dem Innern des Landes kommenden Reisboote den Strom hinab, dazwischen huschen die flinken Motorboote und Dampfpinassen der großen Geschäftshäuser hin und her, und mit fabelhafter Sicherheit, ohne in dem Gedränge zu kollidieren, verfolgen die zahllosen Sampanführer ihren Kurs. Der Sampan ist das Universal-Wasserfahrzeug des kleinen Mannes im Osten und dort in allen Häfen, von Singapore bis Nordchina hinauf, in ungeheuren Massen anzutreffen. Es sind flache Boote mit hohen, in eine Spitze auslaufenden Enden; ein kleiner Verschlag, auf dem der Ruderer steht, bildet nebst zwei oder drei schmalen Bänkchen die ganze Ausstattung dieser primitiven Fahrzeuge. Nimmt der europäische Neuling bei stark bewegtem Wasser zum erstenmal in einem Sampan Platz, so denkt er, daß es nicht unzweckmäßig wäre, vorher noch rasch sein Testament zu machen. Aber es scheint beinahe, als ob auch die Sampans, wie alles Lebendige und Tote im fernen Osten, ihren besonderen Schutzgeist haben, denn es kommen nur selten Unfälle vor.

Dem im »Venedig des Ostens« allgegenwärtigen feuchten Element können sich auch die hier ansässigen Europäer – unter denen unsere deutschen Landsleute stets eine hochgeachtete Stelle eingenommen haben – nicht entziehen, und teils aus beruflichen, teils aus sportlichen Gründen trifft man sie oft auf dem Strom und seinen Kanälen an. Daß es dabei nicht an manchen interessanten Erlebnissen und Abenteuern fehlt, läßt sich in Anbetracht des so bunten, vielgestaltigen Treibens auf dem Menam und an seinen Ufern wohl denken. Einer unserer Freunde, Herr Franz Heinr. Behncke, der einen Teil seiner besten Jahre in Bangkok verbracht und sich dort auch als Wassersportsmann betätigt hat, weiß darüber so manches zum Besten zu geben, wie z. B. die folgenden Episoden.

Herr Behncke erzählt: »Einmal wurde ich bei meinen Menamfahrten in eine Opiumschmuggelaffäre verwickelt. Es war damals schon ziemlich spät am Abend, als ich noch, um die erquickende Kühle zu genießen, mit meinem Boot auf dem Menam herumgondelte. Da hätte mich um ein Haar eine Barkasse überrannt, die mit abgeblendeten Lichtern fuhr. Ich wollte gerade meiner Empörung über dieses polizeiwidrige Verhalten lungenkräftigen Ausdruck verleihen, als ich sah, daß die Barkasse, die inzwischen gestoppt hatte, ein Fahrzeug der Zollbehörde war, und dann an Bord das mir wohlvertraute Gesicht des Inspektors Plant erkannte.

›Hallo, Mr. Behncke!‹ sagt« der Inspektor lächelnd. ›Tut mir leid, daß ich Sie stören mußte. Wir haben aber allen Grund, im Dunkeln zu fahren … Übrigens, wenn Sie Lust zu einem kleinen Abenteuer haben, so kommen Sie mit. Freilich ganz auf eigene Verantwortung und Gefahr.‹

Ob ich Lust zu einem Abenteuer hatte! Dazu hatte ich immer Lust. Ich schwang mich also an Bord der Barkasse, und wir nahmen meinen Grönländer in Schlepp. Während wir langsam weiterfuhren, dem nördlichen Teile des Hafens zu, gab mir Inspektor Plant in Kürze einige Aufschlüsse über den Zweck der nächtlichen Unternehmung. Es war durch die Polizeivigilanten zur Kenntnis der Behörde gelangt, daß sich auf einem draußen im Strom liegenden Dampfer bedeutende Mengen Opiums befanden. Opium ist aber bekanntlich Schmugglerware; die unerlaubte Ein- und Ausfuhr des vielumstrittenen Rauschgiftes ist in Siam, wie auch in vielen anderen Staaten Süd- und Ostasiens, streng verboten. Da dieser Artikel gerade deshalb sehr teuer ist und der verbotene Handel mit ihm riesigen Gewinn abwirft, steht der Opiumschmuggel natürlich überall in voller Blüte. Er liegt nahezu ausschließlich in chinesischen Händen, denn gerade der Chinese eignet sich wegen seiner Verschlagenheit ausgezeichnet zum Schmuggler und weiß immer neue Mittel und Wege zur Überlistung der Aufsichtsbehörden zu finden.

Inspektor Plant beabsichtigte die Überrumpelung des Dampfers, und das war auch der Grund, weshalb die Barkasse mit abgeblendeten Lichtern fuhr. Da die Schmuggelschiffe, wenn sie im Hafen liegen, Tag und Nacht von einem Kordon von Spähern umgeben sind, die sich an Land und in kleinen Booten befinden und jede verdächtige Annäherung von Vertretern der Behörden dem Schiff signalisieren, galt es, so heimlich und rasch wie möglich an den Dampfer heranzukommen. So ganz gefahrlos war ein derartiges Unternehmen übrigens nicht. Denn wenn die Chinesen im allgemeinen auch wenig aggressiv sind und bei einem Zusammenstoß mit der Polizei selten Widerstand leisten, so machen die Opiumschmuggler doch oft eine Ausnahme von der Regel. Sie wissen, welche hohen Gefängnisstrafen auf Opiumschmuggel stehen, und wenn sie dann sehen, daß ihre Sache verloren ist, ziehen sie es in der Verzweiflung nicht selten vor, äußersten Widerstand zu leisten und es auf offenen Kampf ankommen zu lassen. Da man also auch in diesem Fall mit einer solchen Möglichkeit rechnen mußte, befand sich an Bord der Barkasse eine Anzahl bewährter und gut bewaffneter Detektive. Ich selbst hatte, wie immer bei meinen abendlichen Exkursionen, einen Revolver bei mir.

Der Inspektor deutete stumm auf einen kleinen Dampfer, der in einiger Entfernung von uns mitten im Menam lag, und dessen Umrisse beim matten Schimmer des Viertelmondes etwas geisterhaft Verschwommenes hatten. Er war unser Ziel.

Im nächsten Augenblick kamen wir an einem festgemachten Sampan vorbei, auf dem ein Chinese hockte, der anscheinend eifrigst mit Nachtfischerei beschäftigt war und seine Angel beobachtete. Neben ihm auf der Bank stand eine brennende Laterne. Als wir langsam an dem Sampan vorbeifuhren, musterte uns der Mann verstohlen mit einem lauernden Blick.

›Ein Wachposten‹, flüsterte Inspektor Plant mir zu. ›Jetzt passen Sie mal auf.‹

Gleich darauf sahen wir, wie der Chinese sich erhob und, scheinbar nach seiner ausgelegten Angel sehend, die Laterne zweimal im Halbbogen hin und her bewegte.

›Dacht' ich mir's doch, daß der Kerl uns avisieren wird‹, sagte der Inspektor. ›Na, den Burschen wollen wir uns mal kaufen.‹

Er ließ die Barkasse wenden, und im nächsten Augenblick wurde der brave Chink trotz heftigen Sträubens und Zeterns in die Barkasse hereingezogen.

›Volldampf voraus!‹ kommandierte Inspektor Plant. Wir steuerten mit aller Kraft auf das Schmugglerschiff los. In einer halben Minute lagen wir längsseits, jetzt mit offenen Lichtern.

›Im Namen des Gesetzes, Fallreep runter! Zollbehörde zur Revision!‹ rief der Beamte zum Deck hinauf.

Man schützte oben zunächst unheilbare Taubheit vor, aber als eine Anzahl Revolverläufe verheißungsvoll im Lichte blinkten, wurde es allmählich lebendig; es trappelte auf Deck aufgeregt hin und her, und dann ließ man das Fallreep herunter. Die Beamten, ihre Waffen in der Hand, stiegen empor, ich schloß mich ihnen an.

Mit einem wahren Unschuldsgesicht, höchst erstaunt über die nächtliche Störung, tief gekränkt durch den ihm angetanen beleidigenden Verdacht, aber mit unterwürfiger Höflichkeit, empfing uns oben der Kapitän, ein schon bejahrter Chinese mit einem faltenreiche Gesicht.

›Machen wir die Sache kurz, Kapitän Leng Chin! Zeigen Sie mir, wo das Opium liegt‹, sagte Inspektor Plant.

›Opium?‹ wiederholte der Kapitän, als ob er das Wort zum erstenmal in seinem Leben hörte. ›Euer Gnaden belieben zu scherzen. Ich weiß nichts von Opium.‹

Es wäre ein aussichtsloses Unternehmen gewesen, den Dampfer auf einen bloßen Verdacht hin so ins Blaue hinein zu durchsuchen. In der Kunst des Versteckens von Schmugglerware sind die Chinesen Meister, da hätte man lange suchen können. Alle diese Opiumschmuggelschiffe sind innenbords, um Opium zu verstecken, durchlöchert wie altes wurmstichiges Holz. Gerät solch ein alter Klapperkasten einmal in einen tüchtigen Taifun, so stürzt die innere Einrichtung zusammen wie ein Kartenhaus. Aber selbst wenn die Beamten den Schlupfwinkeln und Bohrlöchern bereits auf der Spur sind, entgeht ihnen die gesuchte Beute noch oft genug. Denn die schlitzäugigen Gentlemen sind so geschickte Eskamoteure, daß sie das versteckte Opium, sozusagen vor den Augen der Beamten, unbemerkt zu beseitigen und anderswo unterzubringen verstehen.

Aber Inspektor Plant war schon einigermaßen orientiert. Ein weggejagter Schiffskuli hatte, um sich die schöne Denunziantenprämie zu verdienen, dem Polizeispion einen Wink gegeben und den Kapitänssalon als den Ort des Verstecks genannt. Ganz genau hatte er die Stelle, wo dort das Opium zu finden war, allerdings nicht bezeichnen können.

Der Inspektor ließ zunächst die ganze Mannschaft des Dampfers auf Deck pfeifen, um sie beisammen zu haben und in Schach halten zu können. Während einige seiner Beamten die Leute bewachten, begab er sich mit den anderen, denen ich mich anschloß, direkt zum Salon des Kapitäns. Der Name ›Salon‹ war allerdings eine stark übertriebene Bezeichnung für die Wohnstätte des Schiffsgebieters. Denn so verwahrlost und schmutzig, wie auf dem ganzen alten Kasten, sah es auch hier aus. Es war ein enger Raum mit dürftigstem Mobiliar und einem schmalen Schlaflager, erfüllt von dem unbeschreiblichen ›Parfüm‹, das für alle chinesischen Spelunken charakteristisch ist.

Kapitän Leng Chin mußte wissen, daß sein Schicksal bereits besiegelt war, aber als echter Mann des Ostens hatte er seine Gesichtsmuskeln hinlänglich in der Gewalt und verzog selbst dann keine Miene, als die Beamten das Mobiliar des ›Salons‹ durchsuchten und dann die Wände nach Hohlräumen abzuklopfen begannen. Wohl entdeckte man solche bald, aber man mußte mit Enttäuschung feststellen, daß alle leer waren, und daß sich trotz allen Suchens nicht die geringste Spur von Opium finden ließ.

Die Beamten wurden bereits ziemlich nervös, während Leng Chin weiter in seiner Ruhe verharrte. Ob jener Kuli wirklich die Unwahrheit gesagt hatte, um sich für seine Entlassung zu rächen? Oder ob es den gelben Spitzbuben gelungen war, die Schmuggelware noch vor unserer Ankunft in Sicherheit zu bringen und anderswo zu verstecken?

Inspektor Plant ließ jetzt die Lagerstätte des Kapitäns abmontieren. Unter der Matratze befand sich eine flache Truhe. Schon glaubte man das Versteck gefunden zu haben. Aber neue Enttäuschung! Denn als die Truhe geöffnet wurde, zeigte es sich, daß nur ein paar Schlafdecken und anderer Kram darin steckten.

Schon waren wir von der Erfolglosigkeit der Durchsuchung überzeugt, als es einem der Beamten einfiel, die Truhe beiseite zu schieben und die darunter befindlichen Holzplanken näher zu besichtigen. Und siehe da! Bald stellte sich heraus, daß sich hier eine kleine Falltür befand. Man hob sie auf und leuchtete in den Raum hinein. Es war ein Verschlag von etwa einem Kubikmeter Größe, angefüllt mit Paketen aus Ölpapier.

Flugs wurde eines der Pakete geöffnet – und ein paar Dutzend glänzende Zinntuben rollten heraus. Man machte eine Zinntube auf – sie war mit Opium gefüllt …

Jetzt ereignete sich etwas höchst Unerwartetes. Ich stand an der Tür des ›Salons‹, in dessen engem Raum sich Kopf an Kopf die Detektive drängten. Neben mir stand der Kapitän. Als man nun das Opium glücklich gefunden hatte, wurde ich plötzlich zur Seite geschoben, und mit einer Elastizität, die man dem alten Knaben nicht zugetraut hätte, stürzte Leng Chin zum Deck hinaus, wo er sogleich im Dunkeln verschwand.

Wir nahmen seine Verfolgung auf. Da tauchten, aus dem Innern des Dampfers kommend, überraschend sechs oder acht Chinesen auf, die sich der Musterung von vorhin entzogen hatten. In der Finsternis entstand eine allgemeine Verwirrung, ein tolles Durcheinander von Schreien, Laufen und planloser Schießerei. Die Chinesen griffen uns an, und auch die bisher in Schach gehaltene übrige Mannschaft stürzte auf die Beamten los. Eisenstangen und Bootshaken wurden geschwungen, Stinktöpfe geschleudert. Bekanntlich sind diese Stinktöpfe ein berüchtigtes Kampfwerkzeug der chinesischen Piraten und Schmuggler. Es sind Gefäße, angefüllt mit gewissen Chemikalien und anderen Stoffen, die, wenn man sie wie eine Handgranate unter die Gegner wirft, dort einen höchst übelriechenden, in die Augen beißenden und betäubenden Qualm verbreiten.

Ein paar Minuten lang wogte das Scharmützel hin und her, dann gelang es, eine Anzahl der rabiaten Opiumschmuggler durch Festnahme unschädlich zu machen, während die anderen über Bord sprangen und, von der Dunkelheit begünstigt, schwimmend das Ufer zu erreichen suchten. Wieviel von den Flüchtlingen glücklich ans Ufer gelangt, wieviel ertrunken sind, hat man niemals erfahren; das gehört zu den zahllosen Geheimnissen des Menam. Auch von Kapitän Leng Chin, der anscheinend ebenfalls über Bord gesprungen war, bekamen wir nichts mehr zu hören. Alle diese Schmuggler gehören weitverzweigten, sehr mächtigen geheimen Verbindungen an, da tritt einer für den anderen ein, und jeder Flüchtling findet bei seinen Bundesgenossen Schutz und Unterschlupf. Nur selten gelingt es einmal, eines entwischten Übeltäters habhaft zu werden.

So endete meine so idyllisch begonnene Erholungsfahrt auf dem Menam auf ziemlich tumultuarische Art, und ein paar tüchtige Schrammen, die ich bei dem Handgemenge abbekommen hatte – von den mannigfachen ›Verzierungen‹ meines schönen weiße« Tropenanzuges gar nicht zu reden – ›erinnerten mich noch für längere Zeit an dieses Abenteuer.

Minder geräuschvoll, aber desto bedenklicher gestaltete sich ein anderer Zwischenfall.

Ich hatte an einer feuchtfröhlichen Sitzung unter Freunden in der oberen Stadt teilgenommen und trat erst lange nach Mitternacht meinen Heimweg an. Und zwar auf dem Strom mit meinem geliebten Grönländer, trotz des dringenden Abratens der Älteren unter den Freunden. Mein Vorhaben war in der Tat das, was deutsche Studenten unter einer ›Kateridee‹ verstehen: ein toller absurder Einfall, der ohne den ganzen Leichtsinn der Jugend nicht denkbar wäre. Denn es war eine stockdunkle Nacht, ich hatte einen langen Weg zurückzulegen, und auf dem Menam lauerten um diese Zeit außer Stromschnellen und Strudeln allerlei andere Gefahren. Selbst die Polizeibeamten begaben sich nachts immer nur in stärkeren Gruppen und selbstverständlich wohlbewaffnet auf den Strom. Alles das wurde mir von besonnenen Freunden vorgehalten. Aber was nutzte das bei der eigensinnigen Unternehmungslust eines Jünglings, für dessen Überschuß an Kraft das Ungewöhnlichste immer gerade am reizvollsten erschien! Ich lachte die Schwarzseher aus, machte an der Landungsstelle mein Kajak klar, nahm darin Platz und lenkte mit ein paar wuchtigen Paddelschlägen das Boot in den Strom und die ägyptische Finsternis hinein, wobei ich mich ganz auf meinen Orientierungssinn und – auf mein Glück verließ.

Anfangs nahm alles den denkbar besten Verlauf. Ich hielt mich absichtlich in der Mitte des Flusses, wo mir bei meiner Talfahrt die starke Strömung zustatten kam und wo ich Zusammenstöße mit anderen Fahrzeugen am wenigsten zu fürchten hatte. Es war, wie schon erwähnt, stockfinstere Nacht, denn wir hatten gerade Neumond und der Himmel war größtenteils bewölkt, so daß auch nur schwaches Sternenlicht herrschte. Meine kleine Bootslaterne trug natürlich auch nur sehr wenig zur Verbreitung von Helligkeit bei. Ich kam rasch vorwärts und glitt an den großen Bautenkomplexen der City, am Museum, am königlichen Palast, an den Tempeln von Wat Poh und Wat Tscheng vorbei, deren Umrisse sich wie gespensterhafte schwarze Silhouetten vom etwas helleren Nachthimmel abhoben. Alles Leben auf dem Strom schien völlig erstarrt zu sein, wie schwimmende Särge lagen die im Menam verankerten Schiffe da, kein menschlicher Ton wurde laut, vom Ufer her drang nur Hähnekrähen und Hundegeheul an mein Ohr – dieses für Bangkok typische Nachtkonzert bleibt keinem der dortigen Kolonisten erspart – ›und rauschend und glucksend trug mich der Strom auf seinem breiten Rücken dahin. Der kühle Nachtwind wehte erfrischend um meinen Kopf, der in der vorhergegangenen Sitzung etwas heiß und wirr geworden war. Mit Wohlgefallen gab ich mich dem märchenhaften Zauber der Tropennacht auf dem Flusse hin und mußte leise lachen bei der Erinnerung daran, mit welcher Beredsamkeit mich meine älteren Freunde von dieser herrlichen Fahrt durchaus hatten abhalten wollen.

Schon befand ich mich auf der Höhe der Chinesenstadt Sampeng, hatte also nur noch zwei Kilometer bis zum europäischen Viertel zurückzulegen. Da erhielt mein Grönländer auf einmal einen kräftigen Stoß – anscheinend war er mit einem treibenden Stück Holz kollidiert. Ich legte der Sache keine Bedeutung bei. Aber bald danach mußte ich zu meinem Unbehagen die Entdeckung machen, daß das Boot durch den Zusammenstoß leck geworden war, und zwar offenbar gleich in recht umfangreichem Maße. Es dauerte gar nicht lange, da saß ich vollständig im Nassen und nahm wahr, wie das eingedrungene Wasser immer höher und höher an mir heraufstieg, so daß es mir bald bis an die Hüften reichte. Das war kein rechtschaffener Grönländer mehr, das war eine ambulante Badewanne, die in wenigen Minuten zu versacken und samt ihrem Insassen zu verschwinden drohte.

Es läßt sich denken, daß dieser so unerwartete, höchst fatale Zwischenfall meiner soeben noch rosigen Stimmung einen starken Dämpfer aufdrückte. Ich dachte zuerst ans Ausschöpfen des eingedrungenen Wassers, hatte aber keine Schöpfkelle mit, auch hätte dieses Verfahren bei der Größe des Lecks nichts genützt. Also blieb mir nichts anderes übrig, als daß ich schleunigst ans Ufer zu lenkte und dieses so rasch wie möglich zu erreichen suchte. Das ging nun aber keineswegs mit der wünschenswerten Geschwindigkeit, denn das vom Wasser beschwerte Boot kam nur sehr langsam vorwärts und hatte seine Manövrierfähigkeit verloren. Kurz und gut, ich machte mich bereits mit dem Gedanken vertraut, mein trostloses Wrack zu verlassen und mich schwimmend an Land zu retten.

Aber noch etwas anderes kam hinzu, um meine Situation so unbehaglich wie möglich zu machen. Ich befand mich, wie schon gesagt, zur Zeit des Unfalls bei Sampeng, und just in der übelberüchtigtsten Gegend dieses Stadtteils. Ein Labyrinth von verdächtigen Spelunken bedeckt hier das Ufer, ein Labyrinth, das noch weit in den Strom hinein in einem Gewimmel von Wohnbooten und verankerten Dschunken seine Fortsetzung findet. Das ist mit seinen unkontrollierbaren Schlupfwinkeln und Verstecken das Hauptquartier aller Schmuggler und sonstigen dunklen Existenzen, hier befinden sich die Spielhöllen der Eingeborenen und die obskuren Opiumkneipen, hier ist der Sitz der geheimen Gesellschaften, der politischen und sozialen Verbrecherorganisationen, deren Mysterien dem Europäer ewig verschlossen und unergründlich bleiben; hier wird unter dem Mantel der Nacht so manche schwere Tat vollbracht, so manches Opfer der Rachsucht und Feme gleitet dann mit einem Messerstich zwischen den Schultern oder eingeschlagener Schädeldecke lautlos in den Menam hinein und den Strom hinab – niemand hat es gesehen, niemand weiß davon, denn alle Bewohner dieses Labyrinths fühlen sich durch die Pflicht unverbrüchlichen Schweigens solidarisch miteinander verbunden.

Daß sich der Europäer in diesen Quartieren, gelinde gesagt, keiner großen Beliebtheit erfreut, leuchtet wohl ein. Er vermeidet es deshalb schon bei hellem Tageslicht, sich hier mehr, als unbedingt nötig ist, sehen zu lassen. Sich aber zur Nachtzeit in das Gewirr der Spelunken zu verirren, wird ihm wohl niemals in den Sinn kommen, es sei denn, daß er einmal Gelegenheit hat, an einer Razzia teilzunehmen, die von der Polizei hin und wieder veranstaltet wird.

Es war demnach für mich keine verlockende Aussicht, gerade an diesem übelberüchtigten Ufer landen zu müssen. Von hundert Bewohnern der lieblichen Gegend hätten zweifellos neunzig nicht das geringste Bedenken gehegt, mich um meiner Taschenuhr und meiner Barschaft willen definitiv verschwinden zu lassen, wenn sie die Sicherheit hatten, daß es niemals herauskam. Ich wäre dann anscheinend das bedauernswerte Opfer meiner Sportleidenschaft geworden – zur Nachtzeit im Menam ertrunken, wie es mir meine wohlwollenden Freunde ja auch in Aussicht gestellt hatten, und ich sah im Geiste bereits die fetten Überschriften, gefühlvollen Nachrufe und warnenden Betrachtungen in der Kolonialpresse …

Aber das waren alles überflüssige Gedanken, denn ich hatte gar keine andere Wahl. Also bugsierte ich mein dem Sinken nahes Boot mit äußerster Kraftanstrengung nach dem Chaos von Fahrzeugen aller Art, das dem Ufer vorgelagert war. Das am weitesten draußen im Strom liegende Boot war eine Dschunke. Ich hatte das Hinterschiff gerade erreicht, als das Wasser die Bordwände meines Kajaks überflutete. Mich auf dem rettungslos verlorenen Wrack in die Höhe reckend, konnte ich eine vom Schiff herunterhängende Strickleiter packen und zog mich mit Klimmzug so weit empor, daß meine Füße die unterste Sprosse der Strickleiter berührten. Mein armer Grönländer, an dessen Bergung ich unter diesen Umständen nicht denken konnte, trieb, halb unter Wasser, auf Nimmerwiedersehen davon.

Schwimmende Häuser auf einem Klong (Kanal) in Bangkok

Schraubenhornziege, Kaschmir

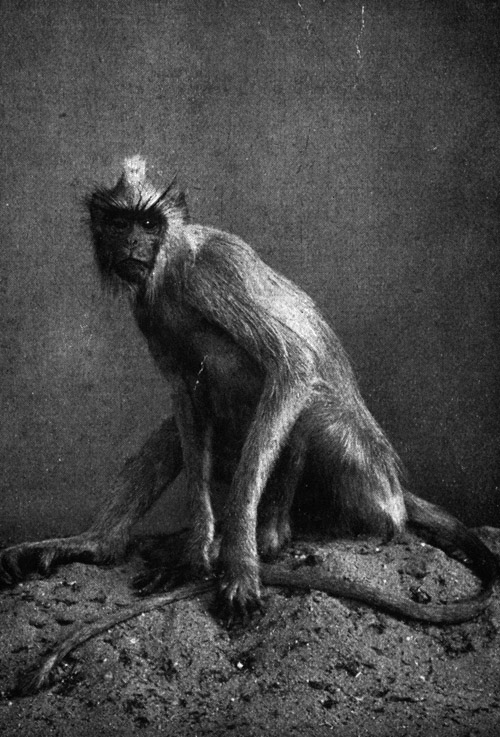

Der Hanuman, der heilige Affe der Inder

Jetzt hing ich also an der Strickleiter. Aus Wassersnöten war ich augenblicklich gerettet, so viel stand fest. Aber nun hieß es wie bei den Romankapiteln, die immer gerade an der spannendsten Stelle abbrechen: Fortsetzung folgt. Was würde die Fortsetzung dieses Abenteuers sein? Welchen Empfang hatte ich oben an Bord der Dschunke zu erwarten? Und wie kam ich von der Dschunke weiter ans Land?

Ich überlegte einen Augenblick. Mein erster Gedanke war, mich schon jetzt durch Rufe bemerkbar zu machen. Aber ich gab den Plan sogleich wieder auf. Denn möglicherweise hielten mich die abergläubischen Chinesen an Bord der Dschunke, wenn sie auf meine Rufe hin mich hier an der Schiffswand hängen sahen, für ein Gespenst, für einen Sendling der Hölle, oder sie hatten vielleicht aus anderen Gründen nicht die geringste Lust, mir gastliche Aufnahme zu gewähren. Auf jeden Fall mußte ich damit rechnen, daß sie mich mit einer ihrer langen Bootsstangen von der Strickleiter prompt in den Menam hineinkomplimentierten, mich vielleicht sogar durch Schläge mit der Stange schwer verletzten. Zu diesem Experiment wollte ich mich doch nicht hergeben. Deshalb beschloß ich, vor allen Dingen einmal zur Dschunke hinaufzuklettern. Hatte ich dort erst festen Boden unter den Füßen, so konnte ich die Dinge an mich herantreten lassen – schließlich nimmt es ein kräftiger Europäer doch noch immer mit drei Durchschnittschinesen auf.

Gedacht, getan. Ich kletterte also hinauf und lugte zunächst über das Bord hinweg auf Deck. Es war inzwischen heller geworden, da sich der Himmel zum größten Teil aufgeklärt hatte, so daß das Sternenlicht stärker zur Geltung kam. In dem fahlen Dämmerscheine sah ich, nur ein paar Meter von mir entfernt, drei Leute mit halbnacktem Körper auf den Planken liegen. Es waren Schiffskulis, und sie schliefen anscheinend einen sehr festen Schlaf, denn ihren Mündern entfuhren die lieblichsten Schnarchtöne. Jetzt sah ich auch, daß ich von der Dschunke über ein unmittelbar daneben liegendes Wohnboot hinweg zu einigen Sampans hinabklettern und dann weiter auf einen Landungssteg gelangen konnte.

Der Weg ans Ufer war also nicht allzu schwierig – nur das Wohnboot, das sich dabei nicht umgehen ließ, flößte mir Bedenken ein. Der Wohnraum unter dem hochgewölbten Verdeck des Bootes war erleuchtet, man hörte von dort her Stimmengewirr, es schien eine größere Gesellschaft zu sein. Jetzt wehte mir auch der Wind den faden, süßlichen Duft von Opium um die Nase. Eine schwimmende Opiumkneipe, kein Zweifel. Das war ein unangenehmes Hindernis auf dem Weg, aber es half nichts, es mußte genommen werden.

Ich schwang mich nun leise über Bord und stand auf dem Deck der Dschunke. Zur Sicherheit holte ich meinen Revolver hervor. Zwar war es zweifelhaft, ob die Munition infolge des eingedrungenen Wassers noch brauchbar war; immerhin hat auch ein nur gezeigtes Schießeisen schon eine gewisse Überredungskraft. Vorsichtig schlich ich mich an den Körpern der schlafenden Chinesen vorbei zur anderen Seite der Dschunke hinüber. Die Leute schlummerten ihren Schlaf des Gerechten ruhig weiter.

An dem anderen Bordrand angelangt, schwang ich mich darüber hinweg, auf das etwas tiefer gelegene Deck des Wohnbootes hinab. Das dünne Deck schien an solche Schwergewichte, wie das meines Körpers, nicht gewöhnt zu sein, es krachte in allen Fugen, so daß die im Wohnraum sitzenden Chinesen es unbedingt hören mußten. Ich eilte deshalb ohne weitere Behutsamkeit, die setzt ohnehin keinen Zweck mehr hatte, über das Dach hinweg. Soeben wollte ich zum nächstliegenden Sampan hinuntervoltigieren und hatte das eine Bein schon über die Brüstung geschwungen, da – o Schrecken! – durchbrach ich mit dem anderen Bein das Dach, das hier wohl geflickt war, und konnte mich aus der Bresche nur mühsam wieder herausarbeiten.

Ich habe mir später oft vorzustellen versucht, was wohl in diesem Augenblick in den Köpfen der chinesischen Gäste des Wohnbootes vorgehen mochte. Erst hörten sie jemanden über sich laufen, dann platzte ein unzweifelhaft echtes Europäerbein bis zum Knie durch die Decke ins Heiligtum der schwimmenden Spelunke hinein, und alles das zu einer ungewöhnlichen Zeit. Darauf kann sich auch das verschmitzteste Chinesengehirn, besonders wenn es vom Opium oder vom Fantanspiel umnebelt ist, nicht sofort einen Reim machen; jedenfalls mußte die Verwirrung im ›Salon‹ ungeheuer sein.

In dem Augenblick, wo das geschah, hatte ich allerdings keine Zeit zu langen Betrachtungen. Ich sprang auf den hart neben dem Wohnboot liegenden Sampan hinab, hörte zeterndes Geschrei hinter mir her und hopste von einem Sampan zum anderen, bis ich den Landungssteg erreichte. Natürlich waren inzwischen auch die Insassen der leichten, wackeligen Sampans, die ich heftig ins Schaukeln brachte, erwacht, und ihre schlaftrunkenen Rufe mischten sich in das Gekreisch der noch immer nicht beruhigten Stammgäste des Opiumbootes. Für die zahllosen Hunde des Uferquartiers und der ganzen Umgebung war der Lärm das Signal zur Eröffnung eines Monstre-Gratiskonzertes von kolossaler akustisch-dynamischer Wirkung. Kurz und gut, mein fluchtartig beschleunigter Rückzug durch das Gassengewimmel des üblen Viertels in zivilisiertere Gegenden vollzog sich unter Ovationen, denen ich allerdings nicht den geringsten Wert beimaß.

Eine halbe Stunde später langte ich in meiner Wohnung an und warf mich aufs Bett, um alsbald in festen Schlaf zu versinken.

So endigte diese Nachtfahrt auf dem Menamstrom. Und der moralische Nutzeffekt für mich? War selbstverständlich die Anschaffung eines neuen Grönländers.«

Die großen Städte Süd- und Ostasiens blicken im allgemeinen auf ein sehr hohes Alter zurück. Mit Überraschung vernimmt man deshalb, daß Siams so umfangreiche Hauptstadt Bangkok mit ihren vielen Palästen und Tempeln eine verhältnismäßig ganz junge Schöpfung ist und daß sich an ihrer Stelle noch vor einhundertundfünfzig Jahren ein wüstes, bis zur Mündung des Menam reichendes Dschungelgebiet erstreckt hat. Zu jener Zeit war Ayuthia die Hauptstadt, sie lag ebenfalls am Menam, aber tiefer im Innern des Landes. Die »Unüberwindliche« – das bedeutet der Name Ayuthia – war der Mittelpunkt eines blühenden Territoriums, die bedeutendste Stadt Hinterindiens mit ein paar Hunderttausend Einwohnern und prächtigen Bauten. Da fielen die benachbarten Burmanen mit überlegenen Kräften in Siam ein, verheerten das Land und eroberten 1767 Ayuthia, das sie nach einem furchtbaren Gemetzel unter den Einwohnern in Brand steckten und dem Boden gleich machten. Als es dann einige Jahre später den Siamesen gelang, die Burmanen zu vertreiben, bauten sie das verwüstete Ayuthia nicht wieder auf, sondern begründeten weiter unterhalb am Menam eine neue Hauptstadt, das heutige Bangkok.

Ayuthia gehört seitdem zu den zahlreichen Ruinenstädten Südasiens und ist einer der interessantesten Punkte des Siamesischen Reichs. Eine achtstündige Dampferfahrt auf dem vielgewundenen Menam brachte mich dorthin. Trotz der Eintönigkeit der flachen Landschaft erlahmt die Aufmerksamkeit keinen Augenblick, denn es gibt auf dem Strom immer wieder etwas Neues zu sehen, bald die Ketten der dicht aneinandergereihten, von einem Dampfer stromauf geschleppten Reisboote, auf denen sich das häusliche Leben ihrer Bewohner mit naiver Offenheit abspielt, bald die mannigfachen andern Fahrzeuge und die Boote, auf denen die Fischer ihr Handwerk betreiben.

Kurz vor Ayuthia hatte sich Tschulalongkorn mit jener materiellen Unbekümmertheit, die für indische Fürsten bezeichnend ist, mitten im Urwald- und Sumpfgebiet ein prächtiges Lustschloß, Bangpa-in, errichten lassen. Wo eben noch allerlei wildes Getier ein idyllisches Dasein führte, der Elefant den Wald durchzog und zahllose Krokodile in den Wasserläufen faul ihr Dasein verträumten, da waren auf ein Machtwort des Königs plötzlich Tausende von Arbeitskräften damit beschäftigt, den Urwald zu lichten, den Sumpf zuzuschütten und ein großes Areal für die umfangreichen Anlagen des Schlosses baureif zu machen. Dann kamen italienische Architekten und bauten ein wundervolles Renaissanceschloß, einen Buddhatempel in gotischem Stil – auch eine sonderbare Idee! –, nebst verschiedenen anderen Bauwerken, darunter einen geradezu märchenhaft schönen Pavillon inmitten eines riesigen Wasserbassins. Das alles ist von herrlichen Parkanlagen umgeben, in denen Tschulalongkorn seine europäischen Gäste in pomphafter, aber auch sehr liebenswürdiger Weise zu bewirten pflegte. Es ist bei diesen Gartenfesten hoch hergegangen, denn außer dem ganzen Harem und dem glänzenden Hofstaat des Königs, den Hunderten von Prinzen, Würdenträgern und hohen Beamten vereinigten sich dabei alle im Lande lebenden oder vorübergehend anwesenden Fremden von Distinktion, und die bei solchen Gelegenheiten veranstalteten Theater- und Tanzaufführungen, Illuminationen, Feuerwerke und sonstigen Belustigungen überboten an Glanz alles, was man an indischen Fürstenhöfen zu sehen gewohnt war. Übrigens unterscheidet sich die innere Ausstattung des Schlosses und der Nebenpaläste von Bang-pa-in in einem Punkte vorteilhaft vom Luxus der meisten britisch-indischen Nabobschlösser. Während dort der europäische Besucher oft mit Kopfschütteln wahrnehmen muß, in welcher kritiklosen Weise gediegene orientalische Kunst mit üblem europäischen Kitsch vereinigt ist, zeichnen sich die Innenräume des siamesischen Versailles durch einen wählerischen Geschmack aus. Geradezu ein Kleinod, ein Entzücken für das Kennerauge ist der chinesische Palast, den ein in Siam zu großem Reichtum gelangter Chinese dem König geschenkt hat. Der in reinstem chinesischen Stil gehaltene, aus gediegensten Materialien errichtete Bau birgt im Innern ein wahres Museum von köstlichen Erzeugnissen der chinesischen Kunst.

Die Ruinenstadt von Ayuthia liegt dort, wo der in viele Arme geteilte Menam zwei große Nebenströme aufnimmt. Obwohl die Trümmer der zerstörten Paläste, Tempel, Denkmäler usw. zum Teil von üppigem Dschungelwuchs überwuchert sind, lassen sie doch die riesigen Verhältnisse der alten Königsstadt erkennen, die einen Umfang von fünfzehn Kilometer hatte. Man glaubt in einem Zauberwalde zu wandeln, wenn man auf stundenlangen Ausflügen das weite Gebiet durchstreift und zwischen den hochstämmigen Bäumen, in deren Wipfeln Affen und Papageien ihr munteres Wesen treiben, zwischen den Schlinggewächsen und dem dichten Unterholz die Trümmer versunkener Pracht erblickt, hier die mit Skulpturen geschmückte Fassade eines Tempels, dort eine schöne polierte Säule oder einen bronzenen Buddha, der, in die grüne Vegetation gebettet, zu schlafen scheint. Ein paar Jahrzehnte noch, und dann hat der Dschungel mit seiner dichten Pflanzen- und Humusschicht die verschollene Märchenwelt für immer verdeckt.

Nach dem Besuch der Ruinenstadt erwartete uns am Fuß des Plateaus, auf dem sie sich erstreckt, noch eine andere Überraschung: das moderne Ayuthia. Die mittelgroße Provinzstadt würde den Fremden kaum fesseln können, besäße sie nicht eine Eigentümlichkeit, die auf der Welt nicht ihresgleichen hat. Die Stadt schwimmt nämlich vollständig auf dem Wasser, dem Menam; ihre etwa dreitausend Häuser, sehr zierlich aus Holz gebaut, mit spitzgiebeligen Dächern, stehen auf Pontons, die an Pfählen befestigt sind, und der Verkehr wickelt sich nur mit Hilfe von Kähnen ab. Wie ist das Volk wohl auf die seltsame Idee verfallen, sich durchweg auf dem Wasser anzusiedeln? Wahrscheinlich infolge der jährlichen Überschwemmungen, die das Flachland an den Ufern des Menam und seiner Nebenflüsse hier monatelang unter Wasser setzen und unbewohnbar machen. Läßt man da sein Haus gleich auf dem Wasser schwimmen, so steigt und fällt es mit der Flut und ist immer bewohnbar. Auch läßt es sich auf dem feuchten Element ganz angenehm hausen, die Nächte sind von erquickender Kühle, und für die Reinlichkeit und Hygiene ist hier, wo das fließende Wasser sofort jeden Unrat entfernt, besser gesorgt als auf dem festen Boden. Sogar das Ernährungsproblem findet hier eine sehr befriedigende Lösung, denn der außerordentlich fischreiche Menam liefert den guten Bürgern dieser Wasserstadt die Beilage zum täglichen Reis sozusagen direkt in die Pfanne, sie haben nur nötig, die Angel auszustecken. Für alle Vorteile muß freilich auch manche Unbequemlichkeit mit in den Kauf genommen werden. Der Bewegungsfreiheit sind enge Grenzen gezogen, worunter wahrscheinlich besonders die Kinder zu leiden haben, die bei ihren Spielen lediglich auf das Innere der kleinen Häuser und den ringsum führenden schmalen Laufsteg angewiesen sind. Erst nach seinem Tode übersiedelt der Einwohner von Ayuthia dauernd auf das Festland, um dort eingeäschert zu werden. Sind die Hinterbliebenen wohlhabend und nicht knauserig, so lassen sie den Toten sogleich auf einem Scheiterhaufen verbrennen. In den ärmeren Kreisen pflegt man den Leichnam zunächst zu beerdigen und erst später, wenn der Verwesungsprozeß nahezu vollendet ist, das Knochengerüst einzuäschern; das ist billiger, weil dann ein ganz kleiner Scheiterhaufen genügt. Übrigens behandelt der Siamese den Totenkultus mit auffallender Gleichgültigkeit. Von Trauer und Feierlichkeit keine Spur. Entweder vollzieht sich die Beerdigung oder Verbrennung unter völliger Apathie der Hinterbliebenen, oder die Gelegenheit wird zur Veranstaltung eines Schmauses benützt, bei dem es sehr heiter zugeht. Man gewinnt den Eindruck, als ob der Mensch mit dem Augenblick seines Todes für die Angehörigen jedes Interesse verliert. Diese Gleichgültigkeit gegen den Toten ist ja freilich in dem buddhistischen Glauben und in seiner Lehre von der Nichtigkeit des irdischen Körpers begründet.

Mit dem Besuch von Ayuthia und einigen Jagdausflügen ins obere Menamgebiet war mein erster Aufenthalt in Siam beendigt, und als ich das Land des weißen Elefanten wieder verließ, dachte ich darüber nach, ob jener Siamschwärmer, von dem zu Eingang dieses Kapitels die Rede war, sich im Recht befand oder nicht. Aber haben solche Vergleiche Zweck? Kann der Mensch nicht überall auf der Welt sich zufrieden und glücklich fühlen? Das Glück ist an keinen Himmelsstrich, an kein Land, keinen Ort gebunden – es ruht allein in uns selbst, gleichviel an welchem Punkt der Erdoberfläche wir unsere Tage verbringen, ob irgendwo in Europa oder unter der Sonne Indiens.