|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hatte mein Ausflug nach Kaschmir nur meiner Erholung und dem Trieb, neue Eindrücke zu empfangen, gedient, so waren es hauptsächlich geschäftliche Zwecke, die mich bald darauf von Lahore abermals in den Himalaya führten, und zwar diesmal in das nördlich von Simla gelegene Tal des Satledsch mit dem angrenzenden Kululand, das zu den landschaftlich großartigsten und kulturell wichtigsten Gegenden des westlichen Himalaya gehört.

Schon bei meinem ersten Aufenthalt in Simla – bei welcher Gelegenheit mich, wie in »Kreuz und quer durch die indische Welt« bereits erzählt wurde, der Vizegouverneur empfing – hatte ich Näheres über die reichen Zedernwaldungen in den Seitentälern des Satledsch nach der tibetanischen Grenze zu gehört, und was mir da zu Ohren kam, hatte mir Lust gemacht, die Wälder kennen zu lernen und mich an Ort und Stelle darüber zu unterrichten, ob sich für mich nach dieser Richtung geschäftliche Möglichkeiten ergeben könnten. Ich habe als Kaufmann und Unternehmer niemals an einer bestimmten »Branche« geklebt, sondern, wie das in den Kolonien auch das Natürliche und Notwendige ist, immer jede Gelegenheit zur Entfaltung meiner Kräfte und meiner Unternehmungslust wahrgenommen. Und wie ich so hinter- und nebeneinander Kommissionär, Shipchandler, Stevedore, Tierexporteur und Pflanzer gewesen bin, galt mein Interesse auch bisweilen dem Holz. Holz, und zwar das kostbare rote Padaukholz, ist es ja auch gewesen, das mich im Regierungsauftrag nach der verschlossenen Inselwelt der Andamanen geführt hat. Was nun die Zedern betraf, die mein Interesse erregten, so handelte es sich um die stattlichste Art dieser Koniferengattung, die Deodarazeder, auch Himalayazeder genannt, weil sie hauptsächlich im Himalaya in größerer Höhenlage wächst. Sie ist übrigens seit über 100 Jahren auch in Europa in klimatisch günstigen Gegenden eingeführt und kann in Deutschland an einigen Stellen des Rheins angetroffen werden. Die pyramidenförmige Deodarazeder erreicht eine Größe von etwa 50 Meter, ihr harziges, dauerhaftes Holz eignet sich wegen seiner Widerstandsfähigkeit zu Grund- und Wasserbauten vorzüglich. Die aus Deodaraholz gebauten Brücken werden in Indien als geradezu unverwüstlich betrachtet. Der Name des Baumes heißt in der Hindusprache eigentlich Devadara, soviel wie Gottesbaum. Dem Hindu gilt er als heilig und schutzbringend, deshalb findet er sich auch häufig in der Nähe von Tempeln und Wohnungen angepflanzt.

Das indische Forstwesen lag zu meiner Zeit sehr im Argen, und viel wird sich seitdem wohl auch nicht gebessert haben. Ein staatliches Forstdepartement gibt es erst seit 1877, aber selbst in den zu Staatseigentum erklärten Waldungen kann die Behörde gegen den rücksichtslos betriebenen Raubbau nur wenig tun, vollends machtlos ist sie in den selbständigen Fürstenstaaten. Der Inder hat nicht den geringsten Sinn für methodisch betriebene Forstkultur. Braucht er Holz, so holt er es sich, wo er es gerade findet und wo man ihn nicht daran hindert, und wenn ihm das Fällen der Bäume zu viel Umstände macht, legt er Feuer an die Stämme, ohne sich darum zu kümmern, ob bei dieser Brandkultur um eines Stammes willen gleich ein paar Morgen Wald in Flammen und Asche aufgehen. Auch in den Zedernwäldern gegen die tibetanische Grenze zu sollte das Raubbausystem in schönster Blüte stehen. Alles, was ich über diese Dinge vernahm, gab mir, wie gesagt, den Gedanken ein, mich einmal dorthin zu begeben und an Ort und Stelle zu sehen, ob sich ein Abschluß in Zedernholz, vielleicht die rationelle Ausbeutung eines ganzen Walddistrikts, erzielen ließe. Konnte ich bei der Gelegenheit noch nebenher meinen zoologischen Passionen nachgehen, dann um so besser.

Die Eisenbahn von Lahore nach Simla führt über den Knotenpunkt Ambala. Ambala gehört zu den stärksten Garnisonplätzen Indiens; das Cantonnement umfaßt an europäischen Truppen drei Regimenter Infanterie, ein Regiment Kavallerie und zwei reitende Batterien, an eingeborenen Truppen ein Bataillon Infanterie und zwei Regimenter Kavallerie. Die besten indischen Soldaten sind die nepalesischen Gorkhas, sehr kräftige Leute von kleinem, gedrungenem Wuchs; von allen einheimischen Truppen sind es die einzigen, die der englische Soldat als ebenbürtigen Kameraden betrachtet. Sehr gut sind auch die Sikhs und die Gazis, während die Bengalen für wenig zuverlässig gelten. Um einer etwaigen Lust an Umtrieben entgegenzuwirken, werden die Kompagnien der Eingeborenentruppen immer aus Bekennern der verschiedenen Religionen zusammengesetzt, weil der religiöse Gegensatz keine intimen Beziehungen aufkommen läßt. Die schwere Artillerie wird seit den trüben Erfahrungen von 1857 nur noch Engländern anvertraut.

Von Ambala führt die Bahn, erst noch als Vollbahn, dann als schmalspurige Bergbahn, direkt in den Himalaya hinein bis Simla, der (neben Darjiling) beliebtesten Sommerfrische Nordindiens, der Sommerresidenz des Vizekönigs von Indien und des Befehlshabers der indischen Armee. Simla bildet eine britische Enklave in den unter eingeborenen Fürsten stehenden Simla-Bergstaaten und liegt in Höhe von mehr als 2000 Meter, also der Tropentemperatur entrückt. Die sehr weitläufig angelegte Stadt dehnt sich als echte Villen- und Gartenstadt ländlichen Charakters über einen Raum von der Größe Kalkuttas aus; die in großer Windung sich um den Berg ziehende Hauptstraße, die Korsostraße, ist nicht weniger als drei deutsche Meilen lang.

Im zeitigen Frühjahr, anfangs April, wenn der Boden noch unfruchtbar ist und die Bäume zum großen Teil ihr dürres, entlaubtes Geäst zum Himmel recken, hat die ganze Gegend mit ihrer trockenen roten Erde und den langgestreckten, weder schön geschwungenen noch scharf markierten Höhenzügen etwas Ödes, Verlassenes, und wer um diese Zeit nach Simla kommt, mag von dem Ort wie überhaupt vom Himalaya ziemlich enttäuscht sein. Das gewaltige Gebirge präsentiert sich hier nicht im entfernten so imposant, wie in Darjiling, von dem sein höchster Gipfel, der in jüngster Zeit so heißumstrittene Mount Everest, in der Luftlinie nur 172 Kilometer entfernt ist. Anders aber bietet sich Simla und seine Umgebung den Augen des Besuchers nach der Regenzeit dar, wenn sich die ganze Vegetation mit frischem, leuchtendem Grün bedeckt hat, wenn es überall von den Höhen in Tausenden größerer und kleinerer Bäche und Rinnsale flutet und sprudelt, wenn die in üppiger Fülle wuchernde Flora, die schon etwas Nordisches hat, auf Schritt und Tritt ihre bunten, duftigen Farbenflecke auf den smaragdenen Teppich der Landschaft tupft. Das ist die Zeit, wo sich in Simla ein glänzendes Gesellschaftsleben entfaltet, wo die Zahl der Bewohner des Ortes von 14 000 auf viele Zehntausende anwächst, wo die Regierungsgebäude, die Villen, die Klubhäuser, Sanatorien und Sportplätze, die den ziemlich kalten Winter hindurch leer und verlassen dalagen, zu neuem Leben erwachen und Mittelpunkte eines fröhlich-geschäftigen Treibens werden. Man soll nicht sagen, daß man das moderne Indien völlig kennt, wenn man nicht wenigstens eine Woche lang die » season« von Simla oder Darjiling mitgemacht hat. Denn was die einzelnen Städte Indiens an Erscheinungen des Kolonistenlebens immer nur ausschnittweise zu bieten haben, und was man dort, bei der großen Zurückhaltung der vornehmen Kreise, auch nur selten zu sehen bekommt, findet sich in den beiden berühmten Himalaya-Sommerfrischen während der Hauptsaison in engstem Rahmen zusammengefaßt. Und da die » society« bei der größeren Zwanglosigkeit der Villeggiatur hier auch mehr aus sich herausgeht, sich nicht so rar macht wie in der Stadt, genießt der Besucher in Simla oder Darjiling ein höchst interessantes Stück modernen anglo-indischen Gesellschaftslebens, hat er täglich Gelegenheit, die Spitzen der Behörden, die Koryphäen des Kolonistentums nebst ihren Damen und sonstigen Angehörigen bei ihrem Tun und Treiben zu beobachten. Daß es dabei dennoch nicht so ungeniert hergeht, wie in mancher mitteleuropäischen Sommerfrische, dafür sorgt schon die englische Etikette, die auch bei gelockerten Banden immer noch streng genug ist und jeden, der sich darüber hinwegsetzen wollte, in der Gesellschaft unmöglich machen würde. Ja, was Amüsement betrifft, so ist in dieser Beziehung in Simla für den anspruchsvollen Besucher schlecht gesorgt. Sport und immer wieder Sport, Gartenpartien, gesellschaftliche Empfänge, Tanzabende in den Hotels, wobei es ungemein ehrbar zugeht – darin erschöpft sich das Vergnügungsprogramm einer indischen Sommerfrische, und wer buntere, schärfer gewürzte Zerstreuungen liebt, wird hier ebensowenig auf seine Rechnung kommen, wie im ganzen anglo-indischen Leben überhaupt.

Für die Saison von Simla gilt freilich das Wort: Tu' Geld in deinen Beutel! Geschenkt wird einem hier wahrlich nichts. Die Fremdenindustrie steht durchaus auf der Höhe und hat es in der Kunst des Preisemachens zur Virtuosität gebracht. Wer am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will oder sich gewissen Repräsentationspflichten nicht entziehen kann, darf kein ängstlicher Rechner sein. Dazu kommt noch die starke Versuchung, allerlei Einkäufe zu machen, denn die Basare füllen sich zur Zeit der Saison mit lockenden Waren aller Art, und von weit her, selbst aus Tibet, strömen Händler herbei, um ihre schönen Webereien, Metallarbeiten, Felle und Kuriositäten an den Mann oder, treffender gesagt, an die Dame zu bringen.

In den heißesten Sommermonaten übersiedelt der Vizekönig von Indien nach Darjiling oder Simla, natürlich mit dem ganzen Apparat der höchsten Verwaltungsstellen, mit allem, was dazu gebraucht wird, um von einem dieser hochgelegenen Bergorte aus die Gouvernementsmaschinerie des Riesenreiches im Gang zu erhalten. Der Fremde, der einen Einblick in dieses Getriebe erhält, nimmt hier, wie überhaupt in ganz Indien, mit Verwunderung wahr, wie verhältnismäßig klein der Beamtenkörper ist, was um so auffälliger wird, wenn man ihn mit der Menschenkraftverschwendung vergleicht, die in den unteren Volksschichten Indiens, in der ungeheuerlichen Anzahl von Bedienten aller Grade und Kasten üblich ist. Es entspricht den Grundsätzen des englischen Kolonialsystems, mit möglichst wenig Beamten auszukommen, den Instanzenweg zu vereinfachen und dafür jedem Beamten ein weit höheres Maß von Selbständigkeit und Initiative einzuräumen, als es in anderen Staaten üblich ist. Dadurch wird erzielt, daß jeder mittlere und höhere Beamte ein starkes Verantwortlichkeitsgefühl besitzt; er kann sich nicht so ohne weiteres auf Untergebene oder Vorgesetzte verlassen, muß sich um alles, was in seinem Ressort liegt, selber kümmern und hat, mit weitgehenden Befugnissen ausgestattet, häufig in kürzester Frist wichtige Entscheidungen zu treffen. Ohne dieses bewährte System, das darauf hinzielt, unter möglichster Vermeidung bureaukratischer Schwerfälligkeiten einen zuverlässigen Stab energischer, verantwortungsfreudiger und rasch entschlossener Männer heranzubilden, wäre ein Riesenreich wie Indien überhaupt nicht zu verwalten, denn man würde sonst Legionen von europäischen Beamten dazu brauchen.

Von Simla führt eine 170 Kilometer lange Straße durch das Stromtal des Satledsch über Rampur nach der Grenzstadt Schipki an der tibetanischen Grenze. Der Satledsch entspringt in Tibet an einer der heiligsten Stellen der indischen Mythologie, in der Nähe des Götterberges Meru, durchbricht den Himalaya zwischen 6000 Meter hohen Gipfeln in einem tief eingeschnittenen Tal und vereinigt sich später im indischen Flachland, dem Pandschab, mit dem Indus.

Ich machte mich mit einem guten Gespann in Begleitung meiner beiden Diener nach der am Satledsch gelegenen Stadt Rampur auf. Je mehr sich die Straße in die Höhe schraubt, desto großartiger entfaltet sich das Panorama der Alpenwelt, dieser unermeßlichen Ketten silberweiß glänzender Rücken und Gipfel, die sich in der reinen Luft mit wunderbarer Schärfe vom tiefen Blau des Himmels abheben. So unendlich weit reicht der Blick, so imposant ist die Wirkung der fernen Riesen, daß man darüber ganz den Maßstab für die Vorberge verliert, die ebenfalls schon von gewaltiger Größe sind, aber im Vergleich zu den kolossalen Ausmessungen des Hintergrunds beinahe unbedeutend erscheinen. Wenn dann bei der Annäherung an den Satledsch die Straße sich senkt, eröffnen sich prachtvolle Einblicke in die einsame Wildnis der tief eingeschnittenen Seitentäler des Stromes, mit ihren schroffen Felsenhängen und dunklen Wäldern.

Unterwegs bot sich Gelegenheit zu Einblicken in das Leben und Treiben der Baschahri, der Bewohner des kleinen Simlastaates Baschahr. Es ist schon ein ganz anderer Typ als der Tiefland-Inder, ein Gebirgler von zähem Schlag, gewohnt in einem Klima zu leben, das den größten Teil des Jahres hindurch ziemlich rauh ist. Demgemäß unterscheidet sich auch die Kleidung der Baschahri durchaus von der sonst üblichen indischen Art und erinnert bereits an die tibetanische Tracht. Die Männer tragen eine warme Bluse und weite kurze Hosen aus grauem Hausgespinst, dazu eine Mütze aus dickem Wollenstoff und über den Schultern eine Art Plaid. Auch die Weiber sind sehr warm verpackt, ihr Rock besteht aus hellen, gestreiften Wollenzeugen, wozu noch, wie bei den Männern, ein Plaid und eine dickwollene, scharlachrot gezipfelte Mütze kommen. Auffallend ist ihre Vorliebe für massenhaft gehäuften Schmuck. Bei einem religiösen Volksfest in einer Ortschaft sah ich Frauen, die mit Schmucksachen größten Kalibers dermaßen überladen waren, daß sich das Gewicht des Zierates durchschnittlich wohl auf 15 Kilogramm belief. Die kostbarsten Stücke des Schmucks, die Edelsteine (hauptsächlich Türkisen), die großen silbernen Ohr- und Nasenringe, trugen dazu ja noch das wenigste bei, sie fielen nicht stark ins Gewicht. Um so schwerer waren die aus massiver Bronze gearbeiteten Reifen und Spangen, die sich immer gleich zu ein paar Dutzenden um Arme und Füße schlangen, so daß ihr Klirren die Trägerin des Schmucks wie eine endlose Melodie auf Schritt und Tritt begleitete. Kopfschmuck und Broschen von ebenso unförmlicher Größe taten noch das ihrige, um den Frauen den Anschein wandelnder Basare zu verleihen; und nicht genug mit dieser metallenen Last, trugen sie nach Landessitte auch noch ihre Babys mit sich herum, eines auf der Schulter oder dem Kopf, vielleicht noch ein zweites rittlings auf der Hüfte, und zum Überfluß außerdem in einem Korb den nötigen Lebensbedarf für die Festtage. Wenn man bedenkt, daß diese Frauen zum größten Teil auf stundenlangen beschwerlichen Pfaden von weit her über die Berge gekommen waren, um an dem Fest teilzunehmen, und daß sie einen ebenso schweren Rückmarsch noch vor sich hatten, muß man ihrer Kraft und Ausdauer alle Achtung zollen.

Es wäre nun falsch, von dem Reichtum an Schmuck auf blühenden Wohlstand der Baschahri zu schließen. Sie leben im Gegenteil sehr dürftig, der Schmuck ist der einzige Luxus, den sie sich gönnen und um dessentwillen sie sich manche Entbehrung auferlegen. Das Land gehört einem kleinen Radscha, dem es nicht im entfernten so gut geht, wie irgendeinem seiner vielen reichen Kollegen in den üppigeren Teilen Indiens; auf ihn würden diese Herren vielmehr als auf einen ganz armen Schlucker mit größter Geringschätzung herabblicken, wenn sie ihn sähen. Nicht jeder indische Fürst ist ein Nabob; es gibt im Gegenteil manchen indischen Fürsten, der sich mit knapper Not recht und schlecht durchs Leben schlägt, weil aus seinem kleinen Ländchen und seiner armseligen Untertanenschaft eben beim besten Willen nicht viel herauszuholen ist.

Die Baschahri hausen in kleinen Gemeinden an den steilen Abhängen der Seitentäler, die sich zum Satledsch hinunterziehen. Große alte Silberföhren und Fichten der mannigfachsten Arten, darunter herrliche Riesenexemplare, bedecken die Bergabhänge. Ich hatte hier bereits Gelegenheit, zu sehen, was der Baschahri unter »Forstkultur« versteht. Immer wieder und wieder kam ich an halbverkohlten Prachtbäumen vorbei, auch an gänzlich abgebrannten und abgestorbenen Bäumen, um deren gespensterhaftes Skelett sich eine üppige Schlingpflanzenflora wand, und nicht selten war ganze Strecken weit der schöne Wald dem sinnlosen Wüten mit dem Feuer zum Opfer gefallen. Als ich mich einmal bemühte, einem alten Baschahri das Törichte und Verwerfliche dieses rücksichtslosen Umgangs mit den Naturschätzen klar zu machen, sah er mich mit Augen gänzlicher Verständnislosigkeit an – er mochte wohl denken, daß sich bei diesem Europäer oben im Kopf irgendein Schräubchen gelockert haben müßte.

Als ich kurz vor Rampur ein kleines Dorf erreichte, in dem ich die Nacht zu verbringen gedachte, traf ich die Bewohner in großer Aufregung. Man hatte das Kind eines Bauern, das seinen auf dem Felde arbeitenden Eltern das Essen bringen sollte, vor dem Dorf mit durchbissener Kehle und halb zerfleischt aufgefunden. Niemand konnte sich erklären, welchem Raubtier das arme Wesen, ein kleines Mädchen, zum Opfer gefallen war, denn Leoparden und andere reißende Tiere gab es hier nicht, waren wenigstens seit vielen Jahren nicht mehr gesehen worden. Ich ließ mich zur Unfallstelle führen, und obwohl der Erdboden ringsum inzwischen von den Leuten schon zertreten war, gelang es mir doch, in einiger Entfernung davon eine nach dem nahen Walde führende Fährte zu finden, die ich als die eines Wolfes ansprechen konnte. Zweifellos war also ein Wolf der Verüber der Untat gewesen. Als ich das den Leuten sagte, bestätigten sie, daß sich in der Gegend bisweilen Wölfe sehen ließen, und ihnen auch schon dann und wann ein kleines Tier von der Weide zum Opfer gefallen wäre, daß die Wölfe sich aber noch niemals bis ans Dorf gewagt, noch niemals an einen Menschen herangetraut hätten. Die Leute schienen deshalb meinen Worten keinen rechten Glauben beizumessen, sondern der Meinung zu sein, daß doch wohl ein versprengter Leopard das Kind niedergeschlagen hätte.

Aber ich war meiner Sache völlig sicher, obwohl ich mich selber darüber wundern mußte. Denn im allgemeinen ist der indische Wolf ( canis pallipes) den Menschen gegenüber noch weniger angriffslustig, als der europäische Wolf ( lupus canis), von dem er sich durch kleinere Gestalt, minder dichten Pelz und andere Färbung unterscheidet. Im Grunde genommen ist der indische Wolf dasselbe Tier wie der europäische und westasiatische, nur daß er sich eben, besonders in der Behaarung, dem warmen Klima angepaßt hat. In den kälteren Zonen Indiens, also in den Himalayaprovinzen, würde es schon einigermaßen schwierig sein, zu entscheiden, ob man einen » pallipes« oder einen » lupus« vor sich hat.

Wie gesagt, gilt der indische Wolf den Menschen gegenüber im allgemeinen als feig. Aber es fiel mir damals ein, daß ich doch auch schon so manches von Ausnahmefällen gehört hatte. Zur Zeit der in Indien so häufigen Hungersnöte und Epidemien sollen die Wölfe, wenn dann die Landbewohner der vom Unglück betroffenen Distrikte aufs äußerste geschwächt und kaum noch widerstandsfähig sind, große Dreistigkeit zeigen, selbst am hellen Tage in die sonst gemiedenen Dörfer eindringen und nicht bloß Kinder, sondern auch Erwachsene auf offener Straße anfallen.

Immerhin war der vorliegende Fall doch merkwürdig, da hier von diesen Voraussetzungen nicht die Rede sein konnte. Ich beschloß, der Sache auf den Grund zu gehen, und in der Annahme, daß der Wolf nach seinem ersten, leider so leicht geglückten Anschlag bald wiederkommen würde, hieß ich die Leute für die Herbeischaffung eines Locktieres sorgen, weil ich versuchen wollte, den Räuber zur Strecke zu bringen.

Sehr erfreut über mein Vorhaben, schafften die Bauern eine Ziege herbei, die ich – es begann schon zu dunkeln – am Rande des nahen Waldes an einem Baum festmachen ließ. Ich rechnete mit der Tatsache, daß die Wölfe in der Morgendämmerung auszuschwärmen pflegen. Übrigens bekommt man in Indien höchstens vier Wölfe zusammen zu sehen, größere Rubel gehören zu den Seltenheiten.

Noch vor Anbruch des nächsten Tages legte ich mich auf die Lauer. Meine Voraussicht sollte sich erfüllen, und meine Geduld wurde nicht lange auf die Probe gestellt. Noch kämpfte die Nacht mit dem Tag, als die Ziege zu meckern begann, erst leise, um bald darauf in ein klägliches Geschrei auszubrechen und heftig an ihrem Strick zu zerren. Im violett-grauen Zwielicht sah ich, wie sich etwas Rötliches durch das Dickicht schob. Im ersten Augenblick schien es mir, als ob es doch ein Leopard sein könnte, gleich darauf aber erkannte ich einen Wolf. Als er sich jetzt rasch dem Locktier näherte, drückte ich ab – er machte noch einen Sprung und blieb dann liegen.

Es war ein ausgewachsener männlicher Wolf mit schmutzigrötlichem Fell, wahrscheinlich ein einsam schweifender Einzelgänger. Als die Dorfbewohner herbeikamen, waren sie sehr erfreut und ließen an dem Kadaver ihre ganze Wut über den Unhold aus.

Das ist eine ziemlich reizlose Jagd, aber in diesem Teil des Himalaya gibt es überhaupt nicht viel, was den Tierfreund und Jäger sonderlich fesseln könnte. Hin und wieder machen sich in der Nähe der Dörfer Bären bemerkbar, die von den Feldfrüchten angelockt werden. Die Baschahri suchen sich vor diesen Feinschmeckern durch Erregung von Lärm und Anzünden von Reisighaufen zu schützen. Was an kleineren Kreaturen vorkommt, Fasanen, Rebhühnern, Bergfüchsen, das lohnt nicht der Mühe.

Grauenhaft steil fallen die Bergwände in der Gegend von Rampur zum Satledsch hinab, der sich in starkem Gefäll schäumend und brausend durch das gut angebaute, herrlich grüne Tal ergießt. Von zahllosen Wildbächen und den geschmolzenen Schneemassen des Hochgebirges gespeist, reißt der Strom gewaltige Mengen von Glimmerschiefer und Sand mit seinen Fluten fort, so daß er mit seiner trübgelben Färbung nicht sehr einladend wirkt.

Ich hielt mich in Rampur nicht lange auf, ließ dort mein Fuhrwerk zurück und setzte mit meinen beiden Dienern und einem Eingeborenen als Führer, sowie zwei Ponys, von denen das eine mir zum Reiten, das andere als Packtier diente, die Reise ins Kululand fort, das an den Satledsch grenzt und sich nach Norden bis in die Nähe von Kaschmir erstreckt. Das kleine Kululand zeichnet sich durch den fleißigen Anbau seiner Täler und durch große Waldungen aus, in denen die Deodarazeder, um derentwillen ich ja hauptsächlich hierher gekommen war, neben der Pinus excelsa, einer anderen prächtigen Konifere, den ersten Rang behauptet.

Die Kulu, die Bewohner dieses Landes, nehmen unter den Volksstämmen des West-Himalaya hinsichtlich ihres Charakters, ihrer Kultur und ihrer Sitten entschieden eine Sonderstellung ein. Zierlich und anmutig von Gestalt, hellhäutig, mit reichem Haupt- und Barthaar geschmückt, mit offenen Zügen und freundlich heiterem Wesen, unterscheiden sie sich ebensosehr von den Pandschab-Indern wie von ihren rauhen, robusten Nachbarn im Gebirge. Ihre kleinen Dörfer, die von den terrassenförmig ansteigenden Reis- und Getreidefeldern umgeben und oft wie Vogelnester an die Berghänge angeklebt sind, weichen in ihrer Bauart ebenfalls völlig vom Stil der Pandschab-Dörfer ab. Was an ihnen zuerst ins Auge fällt, ist die für Indien ungewöhnliche Höhe der Häuser, die etwas Turmartiges haben. Über dem aus Steinen gebauten Erdgeschoß, in dem sich die Ställe befinden, erhebt sich ein aus Holz errichteter, mehrstöckiger Oberbau, den rings eine überdachte Galerie umzieht. Diese Häuser sehen sehr malerisch aus, aber der günstige Eindruck wird abgeschwächt, wenn man sie betritt. Denn da die Kulu weder Kamine noch Schornsteine kennen, durchzieht der Qualm des verbrannten Zedern- und Fichtenholzes das ganze Haus und lagert überall seinen rußigen Niederschlag ab. Den Kulu geniert das nicht, er scheint sich im Gegenteil um so wohler zu fühlen, je mehr er, gleich einem westfälischen Schinken, geräuchert wird. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus dem roten indischen Korn, aus dem er Suppen bereitet, aus Reis, Buchweizenkuchen und Hafer, Fleisch kommt nur selten auf den Tisch. Seinem zutraulichen Wesen entsprechend ist er, im Gegensatz zu den trotzigen und ungastlichen Baschahri, sehr zuvorkommend gegen den Fremden.

Das Eigentümlichste bei den Kulu sind aber die ehelichen Verhältnisse. Es herrscht hier nämlich die merkwürdige Sitte der Vielmännerei oder Polyandrie, die übrigens auch in einigen Gegenden Südindiens, an der Malabarküste und im Nilgirigebirge, zu finden ist. Über den Ursprung der Sitte oder, wenn man will, Unsitte herrscht keine Klarheit; es ist ungewiß, ob sie dem Mangel an Frauen oder einfach Sparsamkeitsrücksichten und anderen ökonomischen Gründen zugeschrieben werden soll. Bei dem ärmeren Volk leben gewöhnlich sämtliche Brüder zusammen in einem Hause – wodurch sich die ungewöhnliche Größe der Kuluhäuser erklärt – und haben eine gemeinschaftliche Frau, die das Hauswesen besorgt, während die Männer das Feld bestellen. Die aus diesen Kollektivehen hervorgegangenen Kinder werden liebevoll gepflegt und erzogen. Übrigens kommt neben der Vielmännerei auch Vielweiberei vor, aber seltener. Obwohl äußerlich alles in bester Ordnung zu sein scheint, und trotz der, gelinde gesagt, einigermaßen komplizierten Familienverhältnisse die Frau mit ihren verschiedenen Männern gewöhnlich ebenso einträchtig lebt, wie die Männer untereinander und die Kinder mit ihren verschiedenen Vätern und der Mutter, so ist die Sitte doch nicht ohne Einfluß auf den Charakter der Kulufrauen geblieben. Von der spröden Zurückgezogenheit, besonders der Scheu vor dem Fremden, wie sie sonst für das indische Weib so bezeichnend ist, merkt der Europäer hier nicht viel. Unbefangen, ihrer natürlichen Reize bewußt, läßt sie sich vom Fremden photographieren, läßt sie die Schmucksachen bewundern, mit denen sie, gleich den Baschahrifrauen, überladen ist. Solange sie jung und begehrenswert ist, läßt sie sich gehen; keinem fällt es hier ein, sich zum strengen Hüter einer Moral aufzuwerfen, der anscheinend kein übermäßiger Wert beigelegt wird.

Bei diesen Volksstämmen des West-Himalaya lernen wir auch ein ganz neues Haustier kennen, das, wie hier so vieles andere, an die Nähe Tibets erinnert: den Yak. Auf Schönheit kann dieses plumpe Tier, das zur Wiederkäuergattung der Rinder gehört, keinen Anspruch erheben; aber vielleicht legt es, über die Eitelkeiten der Welt philosophisch erhaben, auch keinen Wert darauf. Schon sein Äußeres, sein langes, dichtes, sehr feines Haar, kennzeichnet den Yak als Sprößling des rauhen Klimas. Der wilde Yak lebt auf den Hochebenen Mittelasiens in Höhen zwischen 4000 und 6000 Meter. Der im Himalaya domestizierte Yak ist ein naher Verwandter von ihm und gleicht ihm sehr, ist aber kleiner. Die Ähnlichkeit beschränkt sich allerdings auf das Äußere, im Charakter sind die beiden sehr verschieden. Denn während der wilde Yak ein im Zorn unberechenbares, gefürchtetes Tier ist, zeichnet sich der zahme Yak durch Sanftmut und Friedlichkeit aus.

Für den nordindischen Hochlandbewohner ist der Yak das wahre Faktotum. Er benützt ihn als zwar etwas langsames, aber gutmütiges Last- und Reittier, genießt die Milch, weiß den Mist als Dung- und Brennmaterial zu schätzen, verfertigt aus dem Haar Gewebe und Seile. Der buschige Schweif des Yak wird in ganz Indien als bester Fliegenwedel verwendet, auch dient er zu Verzierungen für Elefanten und Pferde; besonders schöne Exemplare von seltener Färbung spielen beim religiösen Ritus eine Rolle. Es wurde bereits erwähnt, daß der Oberpriester der Sikhs im Goldenen Tempel von Amritsar einen weißen Yakschweifwedel mit goldenem Griff in den Händen hält.

Meine Reise führte mich auf schmalen Bergpfaden in eines der Seitentäler, die sich zum Stromtal des Satledsch herniedersenken. Dort sollte es, wie mir gesagt wurde, Wälder mit besonders alten und schönen Exemplaren der Deodarazeder geben. Was die Zedern betrifft, so sei gleich bemerkt, daß ich in der Tat ausgedehnte und ziemlich unversehrt gebliebene Wälder fand, daß es aber aus Gründen verschiedener Art, hauptsächlich aus Mangel an ortsansässigen Arbeitskräften und an Transportmitteln, nicht sehr aussichtsreich erschien, sich hier geschäftlich zu betätigen. Auch ein gewisser passiver Widerstand, der mir überall begegnete, wirkte wenig ermunternd. Deshalb ließ ich meine Pläne ebenso rasch, wie ich mich zu der Erkundigungsreise entschlossen hatte, wieder fallen. Das war eine kleine Enttäuschung, für dir ich mich aber durch die interessanten Einblicke in das romantische Kululand mit seinen eigenartigen Bewohnern reich genug entschädigt fühlte.

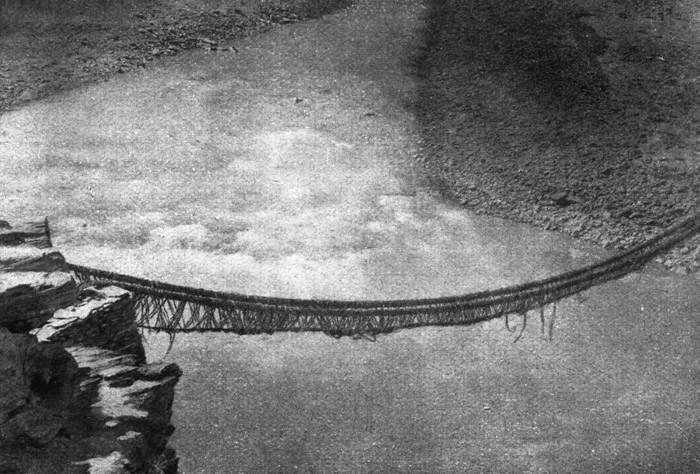

Wir hatten auf unserer Tour verschiedene kleinere, aber sehr reißende Ströme auf Brücken zu überschreiten. Diese Himalayabrücken sind ein Kapitel für sich, und da eine der Brücken, wie später noch zu erzählen sein wird, für uns verhängnisvoll werden sollte, bedarf das, was man im Himalaya unter einer Brücke versteht, zunächst der Erklärung.

Zum Überschreiten ruhig strömender Flüsse bedient sich der Eingeborene dort, wo eine Brücke fehlt, zugenähter und aufgeblasener Tierhäute, die zu diesem Zweck auf Reisen mitgeführt werden. Er bläst den Hautschlauch so prall wie möglich auf, legt sich mit dem Oberleib darauf und treibt so, mit einem Stück Holz paddelnd, zum andern Ufer hinüber. Aus mehreren Schläuchen werden auch Flöße hergestellt, mit denen man kleinere Tiere hinüberbringen kann. Es ist ein ganz praktischer Behelf, übrigens uralt, denn schon der römische Geschichtsschreiber Quintus Curtius berichtet, daß die Armee Alexanders des Großen mit Hilfe solcher Schläuche den Oxus (der Amu Darja in Turkestan) überschritten hätte.

Natürlich ist es den armen Bergvölkern des Himalaya nicht möglich, ihre zahllosen Ströme überall mit massiven Brücken, deren Bau große technische Schwierigkeiten und hohe Kosten verursachen würde, zu überbrücken. Es hat sich hier deshalb seit alters eine besondere Technik des Notbrückenbaues herausgebildet. Die einfachste, nur bei schmalen Flüssen verwendbare Form ist die Baumstammbrücke. Auf jedem Ufer werden ein paar große Bäume gefällt, und dann schiebt man die parallel angeordneten Stämme mit dem dünneren Ende so weit über den Fluß hinweg, bis sich die Enden von hüben und drüben berühren. Man legt nun Querbalken über die Parallelstämme, verbindet die zusammenstoßenden Enden der Stämme miteinander, verstärkt das Ganze durch weitere Rundhölzer, Querbalken und Gitterwerk und stellt so in kurzer Zeit eine zwar sehr primitive und stark schwankende, aber doch ziemlich haltbare Brücke her. Breitere Ströme werden mit Seilbrücken überwunden. Man zieht ein paar aus gewissen Grassorten gedrehte Seile von einem erhöhten Uferpunkt zum andern, und an den Seilen schiebt sich der Reisende, der in einem kleinen Hängesitz Platz nimmt, langsam hinüber. Oder er läßt sich, in einem Gewinde von Tauen sitzend, an den Hauptseilen hinüberziehen. Wer solche luftige, schwankende Brücke, die ja eigentlich gar keine Brücke ist, zum erstenmal passiert, mag sich vorkommen wie der ehemals berühmte Seiltänzer Blondin, als er auf einem Schwebeseil über den Niagarafall balanzierte. Es wird einem doch ein bißchen flau zumute, wenn man so in der Luft über einem tosenden Bergstrome schwebt, aus dem es kein Entrinnen gäbe, und wenn einem im kitzligsten Moment einfällt, daß diese Grasseile mit der Zeit altersschwach werden und dann gern reißen … Für die Himalayabewohner gibt es solche Bedenken nicht. Die verschmähen meistens den Sitz und turnen, im Klimmzug an den Seilen hängend, mit der bekannten »affenartigen Geschwindigkeit« einfach hinüber. Glückliche Leute, denen der Begriff »Nerven« unbekannt ist!

Brücke in Srinagar

Himalaya-Seilbrücke: Hinüberziehen eines Mannes

Strickleiterbrücke über einen Bergstrom im Himalaya

Es gibt noch eine dritte Art typischer Himalayabrücken: die Leiterbrücke. Sie ist ebenfalls aus Seilen angefertigt. Zwischen zwei parallel gespannten Seilen sind Stufen aus Seilen angebracht, und zwei andere Seile rechts und links, in Höhe der Hände, dienen zum Festhalten beim Überschreiten. Dabei muß man natürlich genau acht geben, daß der tastende Fuß keine Stufe verfehlt. Da diese Leiterbrücken unheimlich schwanken, kann einem schwarz vor den Augen werden. Für den Transport größerer Tiere ist nur die erstgenannte, einigermaßen solide Art von Brücken geeignet. Über die Seilbrücken lassen sich nur kleinere Tiere, die man dann auf den Rücken nimmt, hinüberbringen. Für Gespanne kommen alle diese Brücken, die ja nur primitive Notbehelfe sind, natürlich nicht in Betracht, aber der Fuhrwerksverkehr ist im Himalaya überhaupt nur sehr unbedeutend.

Nachdem ich mich einige Tage in dieser entlegenen, von Reisenden kaum besuchten Gegend des Kululandes aufgehalten und, um doch auch ein kleines praktisches Resultat zu erzielen, eine Anzahl kunstgewerblicher Gegenstände, hauptsächlich Schmucksachen, erworben hatte, trat ich den Rückmarsch an, und zwar, auf Anraten meines Führers, auf einem anderen, angeblich kürzeren Wege.

Hätte ich mich doch lieber an die bewährten Pfade gehalten, die wir heraufgekommen waren! Denn es stellte sich am zweiten Tage heraus, daß dieser neue Weg unserem sprichwörtlichen deutschen »Holzwege« durchaus entsprach und, nachdem er allmählich immer unkenntlicher geworden war, schließlich ein Ende nahm. Das ohnehin nicht sehr geistreiche Gesicht des Führers versteinerte zu einer Grimasse höchster Einfalt und Verlegenheit, und der gute Mann gab endlich zu, daß er sich, da Gott es offenbar so bestimmt hatte, vielleicht geirrt haben könnte. Was nun tun? Nochmals, und jetzt bergauf, zurück? Das ging mir doch wider den Strich. Ich zog die Karte zu Rate und fand, daß, wenn wir uns noch eine nicht zu lange Strecke über Stock und Stein durchschlugen, wir bald in das Tal eines kleinen Nebenflusses des Satledsch und an diesem Flusse entlang zu seiner Mündung, ganz in der Nähe von Rampur, gelangen müßten. Also entschloß ich mich, auf gut Glück durch das pfadlose Gelände dieser wilden, unbewohnten Gegend weiterzuziehen.

Es ging auch viel besser, als ich zu hoffen gewagt hatte. Zwar legte uns das dichte dornige Buschwerk manches Hindernis in den Weg, aber schon nach einigen Stunden ward das Rauschen des Flusses laut, und bald darauf hatten wir ihn erreicht. Und siehe da, am Ufer des wilden Gewässers zog sich ein ganz netter, gut ausgetretener Pfad entlang, den ich nun in der Hoffnung, noch vor Sonnenuntergang den Satledsch zu erreichen, talabwärts einschlug, sehr vergnügt darüber, daß ich nicht wieder umgekehrt war.

Aber es kommt auch in Indien manchmal anders, als man denkt. Ja, in Indien ist das sogar besonders häufig der Fall. Nachdem wir den Pfad eine Stunde weit verfolgt hatten, hörte er an diesem Ufer auf und bog mit Hilfe einer Seilbrücke zum anderen Ufer hinüber. Glücklicherweise war es eine Brücke von jener Art, die ich vorhin als ersten Typ der landesüblichen primitiven Brücken geschildert habe, eine Baumstammbrücke, über die man also auch unsere Ponys hinwegbringen konnte. Da ich ein begründetes Mißtrauen gegen Himalayabrücken hatte, unterzog ich die Konstruktion zunächst einer Untersuchung. Du lieber Himmel, das war kein erfreulicher Befund! Zwar waren die Baumstämme auf dieser Seite ganz gut verankert, und auch der Belag des schmalen Brückensteges zwischen den Stämmen schien bei behutsamer Behandlung widerstandsfähig genug zu sein. Aber gegen die Mitte des Stromes zu, dort, wo sich die dünner werdenden Stämme von hüben und drüben vereinigten, sah es übel aus. Dort war die ganze Brücke nach unten eingeknickt und tauchte auf eine Strecke von etwa fünf Meter ins Wasser ein, so daß sie von den wild dahinschießenden Wogen des Flusses vollständig überspült wurde.

Eine unangenehme Geschichte! Denn wenn die Brücke auch nur ein paar Fuß tief eintauchte, war es bei der reißenden Strömung des Flusses ein höchst bedenkliches Experiment, den Übergang zu wagen, zumal mit den Ponys, die schon beim Anblick des Wassers an allen Gliedern zitterten. Wir mußten darauf gefaßt sein, auszugleiten, den Halt zu verlieren, im Nu davongerissen zu werden. Und ob man dann aus den tobenden Fluten wieder herauskam, das war sehr fraglich.

Im Vertrauen auf mein so oft bewährtes Glück entschloß ich mich doch zum Übergang, allerdings, wie es sich von selbst verstand, unter Beobachtung aller Vorsicht. Da es grundsätzliche Regel bei mir war, auf allen Überlandtouren ein paar feste Seile mitzuführen – man kann sie bei allen möglichen Gelegenheiten brauchen, und sie sind oft die wahren Retter in der Not –, fehlten sie auch diesmal nicht in meinem Gepäck. Wie bei einer schwierigen Alpentour sollten die Überschreitenden, einer nach dem andern, angeseilt werden, damit man sie bei einem etwaigen Unfall aus dem Wasser wieder herausziehen konnte.

Der erste, der hinübergeschickt wurde, war der Führer. Hatte er uns durch seine Unwissenheit die Suppe eingebrockt, so mochte er auch den Anfang machen. Wir banden ihm das Seil um den Leib, hielten das andere Ende fest, und er machte sich auf den Weg. Er kam mit einigen Schwierigkeiten auch glücklich hinüber, wobei es sich zeigte, daß ihm an der am tiefsten eingetauchten Stelle der Brücke das Wasser bis zum halben Oberschenkel reichte. Bei ruhigem Wasser hätte das nichts zu sagen gehabt; aber in der reißenden Strömung, die einen enormen Druck ausübte, war es doch keine Kleinigkeit, sich da auf den Beinen zu halten.

Der Führer untersuchte den Zustand der Brückenhälfte am andern Ufer und rief uns zu, daß dort alles in Ordnung wäre. Nun galt es, die beiden Ponys hinüberzuschaffen. Ich seilte mich mit einem meiner Diener an, und wir nahmen zunächst mein Reittier in die Mitte. Sobald das wasserscheue Tier an die kritische Stelle gelangte, begann es Kapriolen zu machen und sich mit aller Gewalt dem Weitermarsch zu widersetzen. Ich ließ es wieder zurückgehen und verband ihm die Augen mit einem Tuch. Und siehe da, jetzt ließ sich der Pony, wenn auch am ganzen Leibe zitternd, ruhig hinüberziehen. Auf dieselbe Weise brachten wir auch den anderen Pony, das Packtier, ohne allzu große Schwierigkeiten ans andere Ufer. Wir warteten dort nun noch auf meinen zweiten Boy, der sich soeben anschickte, als letzter die Brücke zu überschreiten.

Ich hatte mich, mit meinem Pony beschäftigt, vom Schauplatz der Szene abgewandt und glaubte schon, alles wäre in Ordnung und unser Marsch könnte fortgesetzt werden, als lautes Geschrei ertönte. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie Massud, der Diener, unterhalb der Brücke mitten im Strome schwamm und schon eine ziemliche Strecke weit fortgerissen war. »So zieht doch die Leine an!« rief ich den Leuten zu und sprang herbei, um selber mit Hand anzulegen. Aber die Leine lag schlaff am Boden. Entgegen meinem ausdrücklichen Geheiß hatte sich Massud die Leine nicht fest um den Leib gebunden, sondern sie nur lose in der Hand gehalten, und als er auf der Brücke ausglitt und ins Wasser fiel, ließ er auch die Leine fahren.

Mein erster Gedanke war: »Den sehen wir niemals wieder!« Wir sahen noch, wie Massud im Wellengischt ein paarmal verschwand und wieder auftauchte. Was konnte man zu seiner Rettung tun? Nicht das geringste! Jede Sekunde entfernte ihn um mehrere Meter weiter von uns. Und da er sich mitten im Fluß befand, dort, wo die Strömung am reißendsten war, konnte er weder das Ufer gewinnen, noch konnten wir ihm vom Ufer aus zu Hilfe kommen. Der arme Bursche war augenscheinlich verloren, vielleicht auch schon ohne Bewußtsein, ein Spiel der Wellen.

Aber wo Menschenkräfte versagen mußten, sorgte der Himmel für Rettung.

Am Ufer mitlaufend, sahen wir, wie Massuds Körper geradezu auf eine dunkle Masse im Strom getrieben wurde. Es schien eine Art neuentstandener Insel zu sein, ein Inselchen, gebildet aus angeschwemmten Ästen und Zweigen, die sich an einer seichten Stelle auf dem Boden verankert hatten; die zwischen dem Geäst wuchernde junge Vegetation verlieh dem Ganzen offenbar bereits Zusammenhang und Festigkeit. Mit stockendem Atem beobachteten wir, ob der Bursche überhaupt noch so viel Besinnung und Kraft hätte, um die Situation auszunützen. Und wir stießen unwillkürlich einen Freudenruf aus, als wir weiter sahen, wie Massud, gegen die Spitze des Inselchens geworfen, sich am Gestrüpp festhielt und allmählich aus dem Wasser herausarbeitete. Ob die Insel ihn wohl tragen, ob sie sich nicht losreißen würde? Nein, sie hielt stand, und Massud kniete jetzt auf ihr, hörte unsere Rufe, erblickte uns und winkte uns zu.

Wie konnten wir nun den einstweilen Geretteten vollends retten und ans Ufer schaffen? Es gab kein anderes Mittel, als daß jemand, durch die Leine gesichert, zur Insel hinüberschwamm, und daß wir die beiden dann zu uns ans Ufer zogen. Der Führer, der sich als die Ursache allen Unheils betrachtete, erbot sich mit anerkennenswerter Bravour zu dem Rettungswerk. Wir banden ihm unterhalb der Achseln die Leine fest um den Leib, und er ließ sich von der Mitte der Brücke aus in den Fluß gleiten, so daß er schwimmend denselben Weg nahm, den Massud unfreiwillig zurückgelegt hatte. Bald stand er neben Massud auf der Insel und band ihn ebenfalls an der Leine fest, dann zogen wir, ich und der zweite Boy, mit vereinten Kräften die beiden durch die Strömung an Land. Mein leichtsinniger Massud war dem Leben zurückgegeben. Ich aber legte mir beim Weitermarsch die Frage vor, was wohl geschehen wäre, hätte ich nicht zum Glück feste Seile von genügender Länge bei mir gehabt.

Der Rest dieser Tagesreise verlief ohne weiteren Zwischenfall. Die Dunkelheit war schon hereingebrochen, als wir den Satledsch erreichten und in einem Dorf übernachteten, um am nächsten Vormittag wieder in Rampur einzutreffen, von wo ich dann ohne längeren Aufenthalt die Rückreise mit meinem Fuhrwerk nach Simla und mit der Eisenbahn weiter nach Lahore fortsetzte.

Die in neuster Zeit mit großer Energie in Angriff genommene Erforschung der noch unbekannten Regionen des Himalaya, sowie der Versuch, seinen höchsten Gipfel, den Mount Everest, zu besteigen, hat das mächtigste Alpengebiet der Erde in den Vordergrund des geographischen Interesses gerückt. Deshalb werden einige nähere Mitteilungen über das bisher Erreichte dem Leser vielleicht willkommen sein.

Himalaya ist ein indisches Wort; es setzt sich aus » him« (Schnee) und » alaya« (Sitz oder Heimat) zusammen, bedeutet also »Heimat des Schnees«. Der Himalaya bildet den natürlichen Abschluß Vorderindiens gegen das zentralasiatische Hochland, wie auch die Scheidewand zwischen so verschieden gearteten Völkern und Kulturen, zwischen der heißen und gemäßigten Zone; er bildet mit seinen Schneegefilden, Gletschern und Tälern das ungeheure Quellgebiet der Gewässer, denen Nordindien seine Fruchtbarkeit verdankt, vor allem der drei Riesenströme Indus, Ganges und Brahmaputra.

Noch bis zum heutigen Tage ist und bleibt der Himalaya ein Hort großer alpiner Geheimnisse und Probleme. Wie dieser ungeheure, schwer zugängliche Grenzwall schon in den ältesten Zeiten und weiter im Verlauf der Geschichte alle von Norden kommenden Eroberer so abgeschreckt hat, daß sie lieber die größten Umwege machten, anstatt sich den Beschwerden und Gefahren seiner Durchquerung auszusetzen, so hat er sich die Unberührtheit seiner höchsten Erhebungen auch bis zur Gegenwart zu bewahren gewußt. Seine Täler werden von Völkern bewohnt, die nicht das geringste wissenschaftliche oder sportliche Interesse an der Erforschung der noch unbekannten Distrikte oder an der Besteigung der vom ewigen Eis umgürteten Gipfel nehmen. Weder der Inder noch der Tibetaner käme jemals auf solche Gedanken. Mit ehrfürchtiger Scheu stehen sie den Bergriesen gegenüber, die sie für den Sitz mächtiger Gottheiten oder für Gottheiten selber halten, wie schon aus der tibetanischen Bezeichnung des Mount Everest: » Tschomo-lungmo«, d. h. »Göttin-Mutter der Erde«, hervorgeht. Überdies gibt es in dieser Schnee- und Eisregion wirtschaftlich für sie nichts zu holen, und ihre abergläubische Phantasie belebt diese wüste Hochgebirgswelt mit Unholden, die weder Menschen noch Tiere sind.

Während der westliche Himalaya, zwischen Indus und Satledsch, im allgemeinen nur bis zu 5000 Metern aufsteigt, befinden sich die gewaltigsten Gipfel des Alpengebirges mehr nach Osten zu, zum Teil in den unabhängigen Staaten Nepal und Sikkim, wo wir den Dhaulagiri und den Kantschindschinga finden, zum Teil an der Grenze zwischen Nepal und Tibet, wo der Gaurisankar und der Mount Everest ihre Häupter erheben.

Mount Everest ist mit 8880 Metern der höchste Berg der Erde, und obwohl der Himalaya in den letzten Jahrzehnten häufig das Ziel kühner Alpinisten aus verschiedenen Ländern Europas gewesen ist, hat bis zu dem Augenblick, wo diese Zeilen geschrieben werden (Sommer 1923), doch noch kein Mensch seinen Fuß auf das Haupt des Riesen gesetzt. Wenn man bedenkt, daß der höchste Berg Europas, der Mont Blanc, »nur« 4810 Meter groß ist, der höchste Berg Deutschlands, die Zugspitze, 2946 Meter, so kann man sich ungefähr ein Bild vom Mount Everest mit seinen fast 9000 Metern machen.

Im Jahre 1921 begannen nun die mit allen Mitteln unternommenen Versuche, den majestätischen Everest des Vorzuges seiner Unberührtheit zu berauben. Die Königliche Geographische Gesellschaft in London, eines der vornehmsten wissenschaftlichen Institute, hat damals in Gemeinschaft mit dem bedeutendsten englischen Alpinistenverband, dem Alpine Club, eine Expedition ausgerüstet, deren Aufgabe es war, unter allen Umständen, möge es so lange dauern, wie es wolle, den Mount Everest zu bezwingen und seine ganze Umgebung, soweit sie noch nicht bekannt ist, gründlich zu erforschen. Da die Expedition natürlich nicht nur bergtouristische Zwecke verfolgte, sondern auch alle möglichen wissenschaftlichen Feststellungen zu machen hatte, wurden ihr außer einigen der bewährtesten Alpinisten auch Botaniker, Geologen und andere Wissenschaftler beigesellt. Dazu kam der denkbar beste Hilfsapparat von Kameras, Kinematographen, optischen und sonstigen wissenschaftlichen Instrumenten aller Art. Es hat nicht viele Expeditionen gegeben, die sich einer so gründlichen Vorbereitung und einer so vorzüglichen Ausrüstung rühmen durften, wie das Expeditionskorps des Everest-Komitees.

Die erste Tätigkeit des Komitees war vorbereitender Art und galt der Aufgabe, die Zugänge zum Mount Everest zu erforschen und Erfahrungen zu sammeln, die der Expedition die Besteigung erleichtern und sie möglichst bis zum Gipfel führen sollten. Diesen hatte man bisher nur aus weiter Entfernung mit Hilfe eines Teleobjektivs photographieren können. Da das Hochland von Tibet durchschnittlich bereits 4000 Meter Seehöhe aufweist, so glaubte man, daß von dieser Seite her, also von Norden, die Besteigung am leichtesten wäre. Auch aus politischen Gründen war es notwendig, den Berg von der tibetanischen Seite aus in Angriff zu nehmen. Die Regierung von Tibet stand dem Unternehmen wohlwollend gegenüber, während das »verschlossene« Land Nepal, zu dem die Südseite des Everest-Massivs gehört, nach alter Gewohnheit Schwierigkeiten machte.

Nachdem alle diese Fragen geklärt und die Vorbereitungen beendigt waren, versammelten sich die Teilnehmer der Expedition im Frühjahr 1921 in Darjiling. Einer der hervorragendsten unter ihnen war Dr. Kellas. Er hatte sich schon durch seine früheren Hochtouren im Himalaya einen Namen gemacht; war es ihm doch gelungen, dabei Höhen von mehr als 7000 Metern zu erklimmen. Nur ganz wenige Menschen haben es zu noch größeren Höhen gebracht; den Rekord behauptet wohl der Herzog der Abruzzen, der am Bride Peak im Karakorumgebirge (Westhimalaya) mit seinen Führern bis zu 7500 Meter hinaufkam, dann aber schleunigst umkehren mußte.

Die Expedition brach im Mai 1921 von Darjiling auf, hatte jedoch zu Anfang wenig Glück. Die Maultiere bewährten sich nicht und versagten bald, einige Mitglieder vertrugen den Klimawechsel nicht, erkrankten und mußten zurückgeschafft werden; den schwersten Verlust aber erlitt die Expedition durch den unerwarteten jähen Tod des Dr. Kellas, der einem Herzschlag erlag. Trotz aller Schwierigkeiten gelang es, das bis dahin völlig unbekannte Gebiet im Norden und Osten des Mount Everest zu erforschen und zu vermessen und dabei eine große Anzahl photographischer Aufnahmen zu machen, die eine Hochgebirgs- und Gletscherwelt von majestätischer Schönheit zeigen.

Den ganzen Sommer über verweilte die Expedition im Everestgebiet, wo sie am Fuß des Rongbukgletschers ihr Standlager aufgeschlagen hatte. Erst Anfang September 1921 wurde der Aufstieg zum Gipfel versucht. Man brach in zwei Gruppen auf und gelangte zunächst auf eine Höhe von 4500 Meter, wo noch Gerste reifte. Das erste Etappenlager wurde dann in fast 6000 Meter Höhe bezogen; auch hier fand man noch Gras und blühenden Enzian, obwohl allmählich starker Neuschnee fiel, und bekam außer Wildschafen Wölfe, Hasen, Rotfüchse, Ammern, Schneehühner usw. zu Gesicht. Also noch ein verhältnismäßig reiches Tierleben in so gewaltiger Höhe, mehr als doppelt so hoch wie der Gipfel der Zugspitze! Ein zweites Etappenlager wurde in 6400 Meter Höhe bezogen, ein drittes in 7100 Meter Höhe, inmitten der großartigsten Gletscherwelt.

Hier hatte man den Gipfel des Everest fast handgreiflich nahe vor Augen, er war in der Luftlinie nur 3000 Meter von der Expedition entfernt. Da ein gerader gangbarer Weg auf festgefrorenem Schnee zu ihm hinaufzuführen schien, glaubten die Forscher trotz der Kälte von 30 Grad und unaufhörlich tobendem Unwetter ihrer Sache sicher zu sein. Aber am nächsten Morgen brach ein so furchtbarer Schneesturm los, daß jede Hoffnung, den Gipfel noch in dieser schon vorgerückten Jahreszeit zu bezwingen, vereitelt ward. Die Expedition sah sich zu hastiger Flucht ins Tal und zur Rückkehr genötigt. Hatte sie also ihr Endziel auch nicht erreicht, so war die wissenschaftliche Ausbeute doch reich genug; es waren 33 Quadratkilometer eines völlig unbekannten Landes erforscht und vermessen und daneben eine Fülle wertvoller Beobachtungen der verschiedensten Art angestellt worden.

Bevor die kühnen Bergsteiger ihren überstürzten Rückzug antraten, hatten sie noch eine Entdeckung gemacht, die bei den Weißen höchstes Erstaunen, bei den tibetanischen Trägerkulis Furcht und Grauen hervorrief. Unter den verschiedenen, im Schnee sich kreuzenden Spuren, aus denen hervorging, daß es selbst in dieser ungeheueren Höhe von 7100 Metern noch Hasen und Füchse und einen Kampf ums Dasein gab, fand man eine rätselhafte, deutlich ausgeprägte Spur, die große Ähnlichkeit mit dem Abdruck eines rechten Menschenfußes zeigte!

Die Kulis schienen von der Entdeckung trotz ihres Gruselns nicht sonderlich überrascht zu sein und sagten: das wäre die Spur des » Miloh Kampei«, des »furchtbaren Schneemenschen«, eines jener wilden haarigen Männer, die in den eisigen Einöden des Himalaya lebten. Man hätte diese mit übernatürlichen Fähigkeiten begabten Unholde schon häufig auf den unwegsamen Gletschern, die für gewöhnliche Menschen nicht zugänglich sind, dahineilen sehen.

Hier möchte ich einschalten, daß mir der Glaube der tibetanischen und nepalesischen Himalayabewohner an die Existenz des »furchtbaren Schneemenschen«, der dort in den Schnee- und Eisregionen sein Wesen treiben soll, schon zu meiner Indien-Zeit bekannt war. Einer meiner Einkäufer, der wiederholt nach Nepal und an die tibetanische Grenze kam und in näheren Beziehungen zu den dortigen Bergstämmen stand, hatte mir schon davon erzählt. Nach diesen scheu von Mund zu Mund gehenden Gerüchten sollte der »furchtbare Schneemensch« nur mit seinem sehr langen Körperhaar bekleidet sein und stark nach auswärts gerichtete Füße haben. Er wäre den richtigen Menschen sehr feindlich gesinnt, stellte ihnen aber nicht nach; seine Nahrung bestände aus dem Fleisch der wilden Schafe, die er im rohen Zustand verzehrte. Die Bergbewohner, die das erzählten, hatten große Furcht vor den legendenhaften Unholden. Es gab aber auch aufgeklärtere Leute, die eine minder abergläubische Auffassung vertraten. Ihrer Meinung nach waren diese rätselhaften Menschen entflohene und verwilderte tibetanische Verbrecher, die sich in den eisigen Alpenhöhen in Sicherheit gebracht und dort allmählich an das Klima gewöhnt hatten.

Selbstverständlich ist es kaum möglich, daß unter den klimatischen Verhältnissen und in der dünnen Luft der Himalayagipfel Menschen dauernd leben können. Allerdings existieren ja dort noch Tiere, die sich im Laufe langer Zeiten den Lebensverhältnissen angepaßt haben.

Da sich nun aber das Vorhandensein der rätselhaften Fußabdrücke schlechterdings nicht bestreiten läßt, und auch die verbreitete Volkssage vom »furchtbaren Schneemenschen« sicherlich einen realen Hintergrund hat, muß man nach der glaubhaftesten Erklärung der Spuren suchen. Läßt man die Theorie von den verwilderten Verbrechern als zu unwahrscheinlich fallen, so bleibt nur die Annahme übrig, daß eine große, einigermaßen menschenähnliche Affenart auf der Jagd nach Kleinwild vorübergehend bis zu diesen Höhen hinaufdringt. Wenn das stimmt, so würde es sich um eine besonders kräftige Abart des Semnopithecus oder Hanuman, des heiligen Affen der Inder, handeln. Der Hanuman kommt im Himalaya häufig vor und ist dort so wetterhart, daß man ihn nicht selten in schneebedeckten Bäumen herumklettern sieht. Es wäre also nicht ganz ausgeschlossen, daß er, ein Allesfresser, durch die in den Schneeregionen sehr zahlreichen, leicht zu fangenden Hasen zeitweilig bis zu so außerordentlichen Höhen hinaufgelockt wird, wodurch sich dann die Erscheinung des langbehaarten »furchtbaren Schneemenschen« zwanglos erklärt.

Im Jahre 1922, diesmal schon Ende März, nahm die Everest-Expedition unter Leitung des Generals Bruce, eines der ältesten, bewährtesten Himalayakenner, ihre Tätigkeit wieder auf. Die Forscher begaben sich von Darjiling abermals, wie im Jahre zuvor, an den Rongbukgletscher und bezogen dort das Hauptlager, um vor dem Einsetzen des Monsuns, der immer schlechtes Wetter mit sich bringt, die Besteigungsversuche zu erneuern. Man griff den Berg wiederum von Norden her an, kürzte aber diesmal den Weg durch Überschreitung des östlichen Rongbukgletschers ab. Auf dem 7000 Meter hohen Changla, den man bereits 1921 erklommen hatte, wurde am 13. Mai inmitten von Schneewällen und riesigen, zerklüfteten Eisbarren das vierte Etappenlager errichtet. Es folgten nun nach sorgfältigen Vorbereitungen zwei Hauptangriffe auf den Everest – beide schlugen insofern fehl, als sie doch nicht ganz bis zum Gipfel führten. Der erste Versuch wurde von Bruce allein mit dem Alpinisten Finch und einem Kuli unternommen, und zwar bemerkenswerterweise ohne Sauerstoffausrüstung. Er endigte in 8210 Meter Höhe. Der zweite, von einer größeren Gruppe unternommene Versuch fand auf der Schulter des Berges, angesichts des nahen Gipfels, in 8300 Meter Höhe, also nur noch 580 Meter vom Gipfel entfernt, seinen Abschluß. Diese Partie hatte mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen, denen sie trotz zähester Ausdauer schließlich erlag. Man hatte wegen des Mitführens der gut bewährten, aber ziemlich schweren Sauerstoffapparate nicht genügend Nahrungsmittel mitnehmen können, so daß die Kräfte der Bergsteiger, die während des ganzen Aufstiegs von furchtbaren Stürmen umtobt wurden, schließlich versagten und sie sich, so nahe dem Ziel, zur Umkehr entschließen mußten. Völlig erschöpft und mit schweren Frostschäden kamen sie wieder unten im Lager an.

Am 5. Juni erfolgte ein dritter Versuch, der mit aller Gewalt forciert werden sollte. Die Expeditionsmitglieder machten sich in Begleitung von 14 Kulis abermals zum Angriff auf den Everest auf. Aber sie kamen nicht weit. Eine Lawine riß die ganze Gruppe mit sich fort. Sieben Kulis wurden in eine Gletscherspalte geschleudert, und als es den Überlebenden nach langen Bemühungen endlich gelang, die Verunglückten herauszuholen, zeigte es sich, daß alle bereits tot waren … Durch diese Katastrophe war das Trägerkorps so stark reduziert, daß man auf jeden weiteren Besteigungsversuch verzichten mußte und den Rückmarsch nach Darjiling antrat. Übrigens haben sich die tibetanischen Trägerkulis bei allen Unternehmungen der Everest-Expedition glänzend bewährt. Von unglaublich robuster, wetterharter Natur – sie gingen auch bei der größten Kälte am liebsten barfuß und schliefen oft, nur in eine Decke gehüllt, auf Schnee und Eis –, trugen sie die schwersten Lasten spielend bergauf und boten, stets willig und anstellig, allen Strapazen Trotz.

So war der höchste Berg der Erde bis zum Jahre 1923 doch noch immer unbesiegt.