|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hat jemand, wie der Erzähler, beinahe ein Menschenalter lang in Indien gelebt, so ist ihm dort manches begegnet, für das ihm, glaubte er Land und Leute auch noch so gut zu kennen, doch jede Erklärung fehlt. Solche Fälle sind mir damals immer ein wenig verdrießlich gewesen, weil sich mein nüchterner Verstand gegen die Tatsache auflehnte, daß er einen scheinbar ganz simpeln Zusammenhang nicht sofort durchschauen sollte, und weil es für die Eigenliebe, die jeder Mensch nun einmal in mehr oder minder großem Umfang besitzt, nicht schmeichelhaft ist, sich die Lückenhaftigkeit seines vermeintlich so gründlichen Wissens eingestehen zu müssen. Aus zeitlicher und räumlicher Entfernung zurückschauend, sehe ich jetzt die Dinge mit anderen Augen an. Jetzt ist es mir schon längst zweifelhaft geworden, ob ein Europäer überhaupt imstande ist, die Seele des Ostens, und die indische Seele zumal, zu durchschauen, wenn er auch noch so lange Jahre in jenen Ländern verbringt. Zweifelhaft nur? Nein, ich bin sogar fest davon überzeugt, daß das Eigentliche und Wesentliche der indischen Seele sich uns niemals völlig enthüllt. Wer in Indien lebt, ist von Geheimnissen umgeben. Und deshalb hat es auch keinen Sinn, sich durch die Unbegreiflichkeit gewisser Vorfälle verstimmen zu lassen.

In meiner Erinnerung taucht ein Ereignis auf, dessen Anlaß so bedeutungslos und nichtssagend wie nur möglich war und das doch seltsame Folgen hatte. Es war auf einer Reise im äußersten Süden des indischen Festlands, in dem Vasallenstaat Travancore, der weitab von den großen Verkehrsstraßen liegt und deshalb vom Touristenstrome gar nicht berührt wird. Ich hatte mein Quartier in dem staatlichen Rasthause einer kleinen Ortschaft aufgeschlagen und saß als dessen einziger Gast eines Abends nach einer anstrengenden Tagestour, mit Briefschreiben beschäftigt, auf der Veranda. Bei dieser Tätigkeit wurde ich durch das Erscheinen eines Bettelfakirs gestört, der vor der Veranda stehen blieb und seinen gewöhnlichen Spruch herunterleierte. Es war ein lang aufgeschossener, klapperdürrer Mann, kaum mit den allernotwendigsten Lumpen bedeckt, mit tiefliegenden flackernden Augen in dem mit Asche verschmierten Gesicht und mit ebenso widerwärtig besudeltem Haar, das in langen, wirren Strähnen herabhing. In seiner Begleitung befand sich ein halbwüchsiger Bursche von nicht minder verwahrlostem Äußern. Ich weiß nicht, wie es kam – war ich durch die plötzliche Störung verstimmt, oder ärgerte mich der fanatische Blick, der nicht bittende, sondern dreist verlangende Ton des »heiligen« Mannes, genug, ganz gegen meine sonstige Gewohnheit und gegen den allgemeinen Brauch warf ich ihm keinen Tribut in den hingehaltenen Bettelnapf, sondern wies ihn mit einigen Worten ab, die vielleicht etwas barscher klangen, als es in meiner Absicht lag. Da sah mich der Fakir mit unbeschreiblich haßerfüllten Augen an und schleuderte mir Verwünschungen ins Gesicht, von deren sprudelndem Wortlaut ich nur soviel verstand, daß mir Übles zustoßen sollte; es war darin etwas von Lahmwerden die Rede. Das Verhalten des Mannes einem Europäer gegenüber war sehr ungewöhnlich und schien mir von symptomatischer Bedeutung zu sein für gewisse fremdenfeindliche Wühlereien, die sich damals in den Kreisen religiöser Fanatiker bemerkbar machten. Ich fühlte mich von dem Auftritt unangenehm berührt, vergaß aber den Vorfall, als bald darauf ein Geschäftsfreund kam und plaudernd bei mir auf der Veranda saß.

Am nächsten Morgen wurde ich früher als sonst durch ziehende Schmerzen aus dem Schlafe geweckt, und als ich mich vom Lager erhob, fühlte ich, daß meine Beine von den Hüften abwärts wie gelähmt waren, so daß ich mich kaum aufrecht halten konnte. Sofort fiel mir das Vorkommnis des vergangenen Abends ein, ich dachte an die Verwünschungen des Fakirs und daran, was er von Lähmung gesprochen hatte. Da ich mich gegen den Gedanken einer Beziehung zwischen jener Drohung und meinem veränderten Zustand sträubte, sagte ich mir: das wird wohl ein sogenannter Hexenschuß sein. Aber ich hatte ein derartiges Übel bis dahin noch niemals gehabt, wie es mich auch später niemals wieder befiel, und wußte davon nur vom Hörensagen, auch konnte von einer Erkältung gar keine Rede sein. Nur mit äußerster Anstrengung, in gekrümmter Haltung und mit starken Schmerzen, vermochte ich eine Zeitlang meinen Geschäften nachzugehen, mußte mich aber gegen Mittag wieder ins Bett legen. Als ich abends, in Decken gehüllt, für einen Augenblick auf die Veranda hinaustrat, um frische Luft zu schöpfen, kam wieder der Bettelfakir von gestern vorbei. Er sah mich, und um seinen Mund zuckte es höhnisch. Einer plötzlichen Eingebung folgend, warf ich dem Mann ein ungewöhnlich großes Geldstück hin. Sein Begleiter hob es auf und gab es ihm – die Spende schien ihn nicht weiter zu verwundern, er entfernte sich ohne Dank … Noch keine fünf Minuten waren seit dem Auftritt verflossen, da nahm ich mit Überraschung wahr, daß meine Schmerzen aufgehört hatten und ich ohne irgendwelche Beschwerden auch wieder gehen konnte. Das Übel war wie weggeblasen und hat sich auch nicht wieder eingestellt.

Mögen andere, wenn sie wollen, nach einer Erklärung für diese doch immerhin seltsamen Zusammenhänge suchen, für die Erfüllung eines Unheilswunsches des beleidigten Fakirs und die Erlösung vom Bann, sobald er durch meine Spende wieder versöhnt war. Ich beschränke mich auf den nüchternen Tatsachenbericht und möchte die verschiedenen sehr naheliegenden Fragen, zu denen er Anlaß gibt, meinerseits unerörtert lassen.

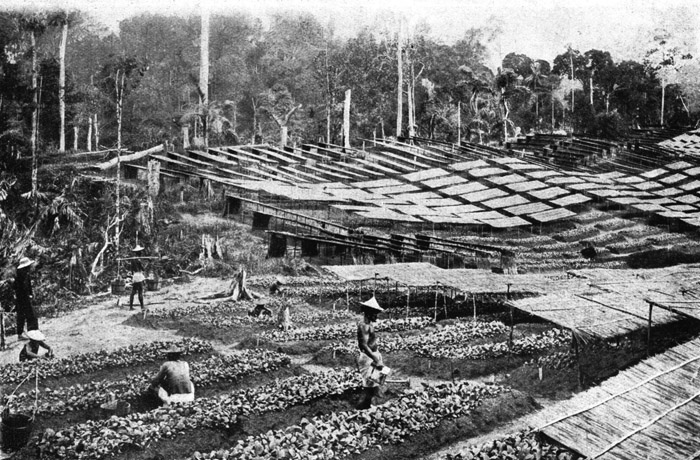

Gummibäume

Tigerschlange, die ein Wildschwein verschlungen hat

Leopard

Noch ein anderer Vorfall kommt mir in den Sinn. Ich hatte einmal meine Brieftasche verlegt. Sie enthielt kein Geld, aber Papiere, die für mich von Wichtigkeit waren. Vergebens durchsuchte ich mit meinen Leuten alle Sachen, das ganze Haus – das Vermißte war nirgends zu finden. Und doch mußte die Tasche irgendwo liegen, denn ich hatte sie niemals außerhalb des Hauses bei mir geführt. Diebstahl war ausgeschlossen, da ich mich auf meine bewährten Leute verlassen konnte, und da der Inhalt der Tasche auch für keinen von ihnen irgendwie verlockend war. Ich war durch das lange erfolglose Suchen schon ganz ärgerlich und nervös geworden, da machte mir der Head-Boy etwas schüchtern den Vorschlag, einen »Heiligen Mann« kommen zu lassen; er kenne einen, der alles Verlorene fände. Obwohl ich zu den Zauberkünsten dieser »Heiligen« kein großes Vertrauen hatte, beschloß ich, mehr der Kuriosität halber, den gut gemeinten Rat doch zu befolgen.

Am nächsten Tage erschien auf Veranlassung meines Dieners ein Fakir, der im Gegensatz zu den meisten Genossen seiner Zunft ganz ordentlich aussah und keinen schlechten Eindruck machte. Nach einigem einleitenden Hokuspokus band er mir eine Binde um die Augen und ersuchte mich, meine Gedanken mit aller Kraft auf den vermißten Gegenstand wie auch auf die Umstände, unter denen ich ihn zum letzten Male in Händen gehabt oder gesehen hätte, zu konzentrieren. Da ich es an meinem guten Willen nicht fehlen lassen wollte, zwang ich mich mit aller Energie dazu, an die Brieftasche und gar nichts anderes zu denken. Als ein paar Minuten so im Schweigen vergangen waren, faßte mich der Fakir an der rechten Hand, und während er mich mit flüsternder Stimme ermahnte, beständig weiter an das Vermißte zu denken, begann er mit mir langsam aus dem Zimmer und durch das Haus zu gehen, wobei er, ganz eng an meine Seite geschmiegt, meine Hand auf seine Stirn preßte. So gingen wir mit suchenden, zögernden Schritten im Hause hin und her, und es ist mir unmöglich zu sagen, wer hierbei der Führende, wer der Geführte war. Endlich wurden unsere Schritte entschlossener und rascher, gerade als ob wir uns nun auf der richtigen Fährte wüßten, bis wir uns in einer kleinen Kammer befanden, die mit altem Gerümpel angefüllt war, und die ich nur sehr selten zu betreten pflegte. Hier nahm mir der Fakir die Binde von den Augen, und zugleich fiel mir ein, daß ich die Brieftasche hier vor einigen Tagen beim Suchen eines alten Buches aus der Hand gelegt und dann vergessen hatte. Sie lag auf einem Regal … Der heilige Mann zog bedankt und belohnt davon, und mein Head-Boy hatte allen Grund, eine triumphierende Miene aufzusetzen: der wahre Glaube hatte wieder einmal über den Starrsinn des Ketzers gesiegt.

Das mit mir gemachte Experiment des Fakirs erinnert ein wenig an die Experimente ähnlicher Art, die der früher so berühmte »Gedankenleser« Cumberland und seine Nachfolger mit Versuchspersonen oft genug angestellt haben. In meinem Unterbewußtsein war die Erinnerung an den Ort, wo ich die Brieftasche zum letzten Male in Händen gehabt hatte, wohl noch vorhanden, durch die Konzentration der Gedanken trat dann dieses schwache Erinnerungsbild deutlicher hervor und beeinflußte meine Schritte, und während in Wirklichkeit ich der Führende war, hatte es den Anschein, als ob der Fakir mich führte. Das ist ein Erklärungsversuch, der keinen Anspruch darauf erhebt, das Richtige zu treffen. Es sind auch viel tiefere und feinere Beziehungen denkbar. Denn was wissen wir denn von dem, was auf dem Grunde der Seele ruht? Herzlich wenig. Wir sind von Geheimnissen umgeben und tappen im Dunkeln.

Daraus ergibt sich, wie schwer es für den Europäer ist, die richtige Einstellung zu den Rätseln und Wundern der indischen Mystik zu finden. Aus lauter Besorgnis, sich düpieren zu lassen und ein Opfer seiner Leichtgläubigkeit zu werden, geht er in seinen Zweifeln gewöhnlich zu weit und ist geneigt, alles, wofür er nicht gleich eine Erklärung zur Hand hat, für Taschenspielerei und Betrug zu halten. Mit dieser unbedingten Ablehnung schießt er ebenso weit über das Ziel hinaus wie sein Gegenpart, der mystische Schwärmer, der sich dem faszinierenden Zauber des Geheimnisvollen und Unergründlichen, wie es ihm in der indischen Welt auf Schritt und Tritt begegnet, allzu willig hingibt und dabei die klare Einsicht verliert. Weder die übertriebene Skepsis noch der unkritische Enthusiasmus werden den rätselhaften Erscheinungen der indischen Mystik gerecht; nur eine streng methodische, vorurteilslose Darstellung und Prüfung der Einzelfälle, also eine Kasuistik, wie der Mann der Wissenschaft das nennt, könnte etwas Ordnung in den ungeheuren Wirrwarr bringen und eine deutliche Vorstellung vom Wesentlichen der indischen Geheimlehre verschaffen. Eine derartige Objektivität wird in den meisten ethnologischen Büchern über Indien vermißt. Mit Recht sagt Otto Stoll in seinem großen Werk »Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie«: »Nichts ist dem richtigen Verständnis der suggestiven Vorgänge auf ethnographischem Gebiet und der richtigen Würdigung ganzer Gruppen von völkerpsychologischen Erscheinungen so verhängnisvoll und hinderlich geworden, wie das fortwährende Zusammenwerfen von Suggestionswirkungen mit bloßen Taschenspielerkünsten oder mit Betrug. ›Zauberei‹, ›Betrügerei‹ und ›Aberglaube‹ sind die Schlagworte, unter denen die fraglichen Erscheinungen in den ethnologischen Schriften abgehandelt werden, und zwar unentwirrbar gemengt mit einer Reihe von Dingen, mit denen sie absolut nichts zu tun haben. Gewiß spielen Gaukler- und Taschenspielerkünste im Schamanentum aller Völker eine Rolle, gewiß läuft namentlich der Europäer, der mit geringschätzigem, überlegenem Lächeln sich von den Leistungen der ›Zauberer‹ berichten läßt, die er so gut aus den Büchern zu kennen glaubt, Gefahr, betrogen zu werden, aber das berechtigt ihn noch keineswegs, alles, was er noch nie gesehen hat und nicht sofort zu erklären vermag, als Betrug zu bezeichnen. Infolge der oberflächlichen und vorurteilsvollen Beschreibung des Geschehenen und der geringen psychologischen Schulung sind so viele ethnologische Schriften für das Studium der Suggestionsphänomene vollkommen wertlos, weil es nicht möglich ist, ›Suggestion‹, ›Taschenspielerei‹ und ›Betrug‹ sicher zu trennen.«

Wie hieraus ersichtlich ist, schreibt Stoll der Suggestion eine ganz hervorragende Rolle nicht bloß in der Mystik, sondern überhaupt im ganzen Völkerleben zu, und das zweifellos mit Recht. Überall auf der Welt, wo berufsmäßige Zauberer ihr Wesen treiben, bei den sibirischen Tungusen und ihren Schamanen ebenso wie bei den Indern und ihren Jogis, bei den zentralamerikanischen Indianern und ihren Brujos so gut wie bei den Südsee-Insulanern und ihren Medizinmännern und Teufelstänzern, verdanken Priester und Ärzte ihre Erfolge den starken Wirkungen der Suggestion. Nirgends aber erweist sich die Macht der Suggestion als so groß, nirgends artet sie derartig in Massensuggestion aus wie in Indien, wo ihr die seelische Eigenart des Volkes, seine Kritiklosigkeit, sein Hängen an alten Überlieferungen, seine Hingabe an die Autorität den günstigsten Boden bereitet. Die Suggestion und ihre Folgeerscheinungen, die ekstatischen Zustände, erzeugen auch eine körperliche Empfindungslosigkeit, über die sich der europäische Zuschauer nicht genug wundern kann.

Diese hochgradige Empfindungslosigkeit fällt bei den Bettelfakiren und ihren seltsamen Vorführungen besonders auf. Wenn man sieht, wie die Leute stunden- und tagelang in den anscheinend qualvollsten Lagen verharren, auf einer mit Nägeln gespickten Pritsche hockend, barköpfig im glühenden Sonnenbrand stehend, an einem durch die Rückenmuskulatur gezogenen Haken aufgehängt und so hin und her schwingend – wenn man diese Bußübungen der Fanatiker beobachtet, so möchte man meinen, daß sie vor Schmerzen vergehen und in kürzester Zeit in Ohnmacht sinken müßten. In Wirklichkeit verhält es sich aber so, daß die Wundermänner bei ihren Produktionen, die einen so starken Eindruck auf die Eingeborenen machen, kaum ein nennenswertes Unbehagen empfinden und daß sie, obwohl sie sich Tag für Tag den scheinbaren Folterqualen unterziehen, dabei durchaus rüstig und guter Dinge sind und ein sehr beträchtliches Alter erreichen können. Alles dank der Autosuggestion, die das Schmerzgefühl aufhebt und zu den unglaublichsten Leistungen befähigt.

Aber nicht bloß Priester, Fakire und andere berufsmäßige Wundermänner bringen so Erstaunliches fertig, auch die gewöhnlichen Laien, das profane Volk, können im Banne der Massensuggestion und der religiösen Ekstase zu ähnlichen Handlungen hingerissen werden und dabei die größte Gleichgültigkeit gegen Körperschmerzen bekunden.

Eines der seltsamsten Schauspiele dieser Art ist die Zeremonie des Feuerlaufens, die sich an einigen Orten Südindiens noch bis zum heutigen Tage erhalten hat, obwohl sie heute nicht mehr so häufig stattfindet wie früher. Ihre Teilnehmer gehören den niedersten Kasten an und tragen als Abzeichen einen vom Priester um ihre Hand gebundenen Streifen gelben Kattuns. Der Schauplatz der Zeremonie ist eine geräumige Plattform, auf der man ein Fuder Holz und einige Karren Steinkohlen in Brand gesetzt hat. Wenn der Stapel abgebrannt ist, werden die noch glühenden Schlacken und glimmenden Scheite so über die Plattform ausgebreitet, daß sie die Fläche mehrere Zoll hoch bedecken. An einer Seite der Plattform befindet sich das Bild einer Lokalgottheit nebst den Bildern der Götter Krischna und Arjuna. Nachdem die Gläubigen nun dem Götterbildnis ihre Ehrfurcht bekundet haben, wandelt zuerst der Priester mit bloßen Füßen gemessenen Schrittes und ganz gemächlich über die noch glühenden Schlacken. Ihm folgen die Gläubigen nach und laufen, ebenfalls mit ungeschützten nackten Sohlen, über die Feuerstätte auf die andere Seite, wo sie die Füße in einem Wasserpfuhl kühlen. Wenn man die Teilnehmer der Zeremonie fragt, ob sie beim Laufen über die noch glühenden Überreste des Feuers nicht Schmerzen fühlen, oder ob sie ihre Sohlen vielleicht durch Bestreichen mit irgendeinem Geheimmittel minder empfindlich machen, begegnet man verwunderten, abweisenden Blicken. Tatsächlich sind die Gläubigen alle dermaßen von religiösem Fanatismus erfüllt und stehen so im Banne der Massensuggestion, daß sie im Augenblick des Feuerlaufens gar keine Schmerzen erleiden und erst nachher ein Brennen fühlen, das sie durch das Fußbad im Wasserpfuhl bald beschwichtigen.

Von einer besonders krassen Ausschreitung des religiösen Fanatismus und von der erstaunlichen Gleichgültigkeit gegen Schmerz, Verstümmelung und jämmerlichsten Tod wurde schon in meinem Ceylonwerk erzählt. Nämlich von den Greuelszenen, die sich in Puri und Serampore beim jährlichen Umzug des Gottes Dschagganaath abspielten: wie sich da immer Dutzende von exaltierten Schwärmern unter die Räder des Festwagens warfen, sich überfahren, verwunden, töten ließen. Und die berüchtigte indische Witwenverbrennung, die jetzt nur noch sehr selten in entlegenen Gegenden vorkommt, und wobei das dem schrecklichen Flammentode geweihte Weib nicht nur völlige Fassung zu bewahren pflegt, sondern oft auch, zu Ehren Gottes, das furchtbare Opfer mit unverhohlener Freude darbringt, gehört ja auch zum Kapitel jener geistigen Epidemien, für die uns nüchternen Europäern das Verständnis fehlt.

Aber ist das auch wirklich der Fall? Haben wir es durchaus nötig, in die Ferne und bis nach Indien zu schweifen, um markante Beispiele für die unheimlichen Wirkungen der Geistesepidemien, der Massensuggestion zu finden? Bietet nicht auch die Geschichte Europas, bis in die neueste Zeit hinein, eine erdrückende Fülle einschlägigen Materials? Man denke nur an den Wahnsinn des Kinderkreuzzugs, der etwa 50 000 hilflose Kinder dem Elend und der Vernichtung preisgab, an die Hexenverfolgungen, die uns heute unfaßbar erscheinen und die doch damals von den geistig höchststehenden Männern verteidigt und befürwortet wurden, an die jahrhundertelangen Justizgreuel der Tortur, an die Umtriebe der Flagellanten, der Tanzwütigen, der Wiedertäufer – um nur einige wenige Beispiele zu nennen – und dann vor allem an das berserkerhafte Toben in den vielen Revolutionen, an das Schreckensregiment entfesselter Massen! Nein, wir haben wahrhaftig keinen Anlaß, über die (im Vergleich zu dem soeben Angeführten verhältnismäßig harmlosen) Äußerungen des indischen Fanatismus und der Massensuggestion den Kopf zu schütteln.

Groß ist der Aberglaube, dem wir in Indien bei allen Ständen, auch den geistig vorgeschrittensten, bis zu den höchsten Klassen hinauf begegnen. Ungern tritt der Inder an irgendein Unternehmen heran, sei es ein Geschäft oder vielleicht eine kleine Reise, ohne vorher die Priester zu befragen, welcher Tag sich dafür am besten eignet. Denn es gibt »gute« Tage, an denen jegliches Werk gedeiht, und es gibt »böse« Tage, an denen alles mißglückt. Die Priester können – selbstverständlich gegen klingende Münze oder eine entsprechende Naturalleistung – die guten Tage im voraus bestimmen. Verschickt der Inder die Einladungen zu einem Familienfest, so beruhigt er die Eingeladenen durch die gleichzeitige Mitteilung, daß der für die Feier gewählte Tag von berufener Seite als glückbringend bezeichnet worden sei. Immer befürchtet der Inder eine Störung seiner Verrichtungen durch mißgünstige oder erzürnte Götter, und deshalb sucht er durch bestimmte Beschwörungsformeln oder durch Anrufen einer höheren göttlichen Instanz solche Quertreibereien im voraus zu vereiteln. In seiner geistigen Unfreiheit ewig von dem Gedanken gequält, er könne es dem Schicksal und den Göttern gegenüber an irgend etwas fehlen lassen, gehört der Inder zu den eifrigsten Kunden der Wahrsager und Zeichendeuter, die ihm die Zukunft enthüllen und aus deren ganz allgemein gehaltenen, mystisch verschleierten Worten er die Richtschnur für sein Handeln gewinnt. Wird ihm ein Sohn geboren, so muß diesem zunächst einmal der Sterndeuter das Horoskop stellen und die irdische Laufbahn prophezeien – und es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß die Voraussage um so günstiger ausfällt, je freigebiger der glückliche Vater das Honorar des weisen Mannes bemißt.

Auch die Dämonenfurcht spielt im indischen Aberglauben eine große Rolle. Welche Krankheit den Inder oder sein Vieh auch befallen mag, immer ist sein, und seiner Angehörigen, erster Gedanke der, daß ein Widersacher ihn oder sein Vieh behext habe, oder daß ein böser Dämon ihm dieses Unheil beschere. In Hindostan sind ganz besonders die »Herz- und Leberesser« gefürchtet, die es mit ihrer teuflischen Kunst dahin bringen, daß den von ihnen verfolgten Menschen Herz und Leber dahinschwinden. Dagegen gibt es nach der Meinung derer, die solchen Künsten zum Opfer fallen, kein anderes Mittel, als den Hexenmeister günstig zu stimmen und ihn mit Geld und guten Worten zu veranlassen, daß er die angegriffenen Lebensorgane wieder herstellt. Er tut das gewöhnlich in der Weise, daß er den Kern eines Granatapfels aus dem Munde speit, den der Leidende dann verschlingt. Es ist kaum nötig zu bemerken, daß es sich bei der Geschichte meistens um eingebildete Kranke handelt, die sich von einem schlauen Quacksalber für gutes Geld »heilen« lassen.

Es läßt sich denken, in welcher skrupellosen Weise dieser Hang des Inders zum Aberglauben ausgenützt wird. Unzählige Priester, Fakire, Wunderheilige, Wahrsager, Sterndeuter und dergleichen leben von der geistigen Unselbständigkeit des Volkes, das nicht den Mut zu eigenen Entschlüssen hat und nichts unternehmen mag, ohne vorher »sachkundigen« Rat einzuholen. Und da alle beratenden Persönlichkeiten als Nutznießer der Ignoranz und Verblendung das größte Interesse an der Fortdauer dieser Zustände haben, ist von ihrer Seite eine ernsthafte Aufklärung des Volkes nicht zu erwarten; sie wären auch schwerlich dazu imstande, da sie selber zum weitaus größten Teil ganz unwissend und vollgepfropft mit Vorurteilen sind.

Mit der seelischen Unfreiheit und dem wilden Aberglauben hängt auch das in Indien so stark verbreitete Büßertum aufs engste zusammen. Der düstere Geist der Askese, der Entsagung und Selbstkasteiung, nimmt im religiösen Leben des Hindu eine beherrschende Stellung ein. Man glaubt um so bessere Aussichten für das Jenseits zu haben, je trister man sich das Diesseits macht.

Schon bei den zahllosen Wallfahrern kommt die asketische Freudlosigkeit stark zum Ausdruck. Ehe der Hindu eine Pilgerfahrt antritt, läßt er sich das Haar scheren, bereitet sich durch Fasten vor und opfert den Toten. Er soll sich weder der Eisenbahn, noch eines Wagens, Bootes oder sonstigen Beförderungsmittels bedienen, sonst schmälert er das Verdienst seiner Wallfahrt um die Hälfte. Zu Fuß soll er gehen und sich auf der Wanderung mit kärgster Nahrung, die nur in Reis besteht, begnügen. Nach seiner Ankunft am Wallfahrtsort fastet er abermals, läßt sich von neuem scheren, badet und bringt den Toten wiederum Opfer dar. Länger als sieben Tage soll der Aufenthalt am Wallfahrtsort nicht dauern. Der Pilger beschenkt die Brahminen und wird dafür ihrerseits mit geweihten Blumen und Kuhdüngerasche aus dem Tempel regaliert, was den Priestern keine Kosten verursacht. Der berühmteste aller Wallfahrtsorte ist Benares; es gilt als erstrebenswertes Ziel, an dieser geweihten Stätte zu sterben und damit auch ohne vorhergegangene Bußübungen der ewigen Seligkeit teilhaftig zu werden. Wie es dem Hindu mit seiner ganzen Religion heiliger Ernst ist, so ist er auch fest davon überzeugt, daß er zum Lohn für die strenge Befolgung aller religiösen Vorschriften im Jenseits ein besseres Leben finden wird, als es der überwiegenden Mehrzahl der Inder auf dieser unvollkommenen Erde beschert ist.

Macht der religiöse Ernst des frommen indischen Mannes trotz allem, was sich an seinen Religionsübungen aussetzen läßt, einen sympathischen Eindruck, so ist das Gebaren der berufsmäßigen Büßer, die als Bettelfakire das Land in Scharen durchziehen und sich besonders an den heiligen Stätten häufen, um so abstoßender und widerwärtiger. Diese von Schmutz starrenden Faulenzer, denen das Volk eine unbegreifliche Duldung, zumeist sogar Bewunderung und ehrfürchtige Scheu entgegenbringt, haben mit wahrer Frömmigkeit natürlich nicht das geringste zu tun. Indem sie sich selbst zum Tiere erniedrigen, verzerren sie das edle Bild der Gläubigkeit zur abscheulichen Fratze.

Noch ein paar Worte über die echten Fakire oder, besser gesagt, Jogis und die auffälligste ihrer Künste, den willkürlich herbeigeführten Dauerschlaf, als Erweiterung und Ergänzung des zu diesem Thema schon früher Gesagten.

Man darf diese Jogis nicht mit den herumziehenden Wundermännern, die sich den Namen eines Jogi nur anmaßen, in einen Topf tun. Die echten Jogis sind rar und lassen sich nur selten zur Produktion ihrer merkwürdigen Leistungen herbei.

Darüber, wie sich die Jogi in Dauerschlaf versetzen, verdanken wir indischen Gelehrten interessante Aufschlüsse, aber ihre Schriften sind schwer erhältlich und im Ausland so gut wie unbekannt. Die folgenden Mitteilungen stützen sich auf zwei in Sanskrit verfaßte Schriften des Bhudavanacandra Vasâka, die in Kalikut in den Jahren 1877 und 1901 erschienen sind.

Vollständige Konzentration des ganzen Denkvermögens auf ein Ziel und den angestrebten Zustand, das ist das erste und wichtigste Erfordernis für den Jogi bei Beginn und im Verlauf seiner Übungen. Diese sollen sich unter äußeren Umständen abspielen, die einen günstigen Einfluß auf seinen Gemütszustand ausüben, vor allen Dingen jede Störung und jede Ablenkung fernhalten. Deshalb kann der Jogi seine Kräfte nur in einem wohlregierten, ruhigen Lande entwickeln. Die Stätte seiner Übungen soll eine ganz einfache Zelle sein, die von einer Mauer umgeben ist, damit er vor jeder Annäherung Unbefugter geschützt ist. Die Zelle soll nur die allernotwendigsten Gebrauchsgegenstände enthalten und nichts, was ihren Bewohner in schädlicher Weise ablenken könnte. Die kleine Tür der Zelle soll dick mit Kuhmist bestrichen sein, der ja, als Abfallstoff der heiligen Kuh, dem Inder bekanntlich etwas besonders Teures ist. Es ist sorgfältig auf Fernhaltung jeglichen Ungeziefers zu achten. Da in der Zelle eine gleichmäßige Temperatur herrschen soll, darf sie an kalten Tagen geheizt werden.

Die Nahrung des Jogi soll so einfach und knapp bemessen wie möglich sein. Ihre wichtigsten Bestandteile sind gewisse Speisen aus Reis, Weizen, Gerste, Butter und Milch. Außer einigen Gemüsearten darf er auch Honig und Ingwer zu sich nehmen. Die Nahrung soll rein vegetabilischer Art sein, deshalb sind dem Jogi Fleisch und Fische verboten, desgleichen alles Saure, scharf Gewürzte und scharf Gesalzene. Selbstverständlich auch alle berauschenden Getränke. Er muß den Umgang mit Menschen und jede überflüssige Unterhaltung ebenso vermeiden, wie anstrengende Arbeit. Überhaupt wird große Entsagung von ihm gefordert, seine Hauptgebote heißen: Wahrheitsliebe, Keuschheit, Armut, Reinlichkeit, Mäßigkeit, Zufriedenheit, Freigebigkeit, Gläubigkeit, Gottergebenheit und fleißiges Studium. Wie daraus ersichtlich, mutet man dem angehenden Jogi reichlich viel zu.

Hat sich der Jogi an seine Lebensweise gewöhnt, so beginnt er mit dem Üben der Asana, d. h. des regungslosen Verweilens in einer Stellung. Es würde zu weit führen, auch nur die wichtigsten Vorschriften zur Ausübung der Asana mitzuteilen, denn der Kodex ist, wie alles im indischen Kultus- und Geheimwissenschaftswesen, ungeheuer verwickelter Art und umfaßt nicht weniger als 84 Hauptartikel. Ich will z. B. nur auf das Anhalten des Atems eingehen, das bei den Künsten der Jogis eine große Rolle spielt und die Vorbedingung zur Ausübung ihrer überraschendsten Leistungen ist. Das Anhalten des Atems soll auch den Stillstand der geistigen Tätigkeit herbeiführen, wodurch nach indischer Anschauung die Vorstufe zur höchsten Glückseligkeit erreicht wird. Die anatomischen Vorstellungen, die dieser Lehre zugrunde liegen, sind höchst verworren und, vom Standpunkt der Wissenschaft betrachtet, geradezu lächerlich, und dennoch führt die Methode zum Erfolg und befähigt den Jogi zur Aussetzung des Atems auf unglaublich lange Zeit. Um es dahin zu bringen, muß er vor allem das Innere seines Körpers reinigen, was durch mannigfaltige Ausspülungen und allerlei sonderbare Prozeduren erreicht wird. Zu letzteren gehört die Dhautiübung, das langsame Verschlucken eines vier Daumen breiten und fünfzehn Handspannen langen angefeuchteten Zeugstreifens, der nach dem Verschlucken ebenso langsam wieder herausgezogen wird. Nach diesem Reinigungsverfahren, das, wie sich denken läßt, nicht geringe Anforderungen an die Standhaftigkeit des Jogi stellt, lernt er Luft zu verschlucken und durch gewisse Übungen allmählich den Atem so zu beherrschen, daß er ihn auf immer längere Zeit anhalten kann und in eine Art von Starrkrampf versinkt. Eine entscheidende Rolle bei allen diesen Übungen spielt die Selbsthypnose.

Eine höchst seltsame Vorbereitung zur Erreichung des Jogischlafes ist jene Übung, die den Namen Khecari führt. Sie verfolgt durch eine eigentümliche Zungengymnastik den Zweck, die Zunge dermaßen zu verlängern, daß der Jogi mit der Spitze der ausgestreckten Zunge die Stelle zwischen den Augenbrauen berühren kann. Ob es ein Jogi in Wirklichkeit zu einer derartigen sehr unwahrscheinlichen Leistung bringt, entzieht sich meiner Kenntnis; jedenfalls habe ich dieses erbauliche Schauspiel noch nicht zu sehen bekommen. Um die Zunge zu verlängern, muß das Zungenbändchen durchschnitten werden. Der Jogi kann nun die länger und beweglicher gewordene, nach hinten gebogene Zunge in den Nasenrachenraum hinaufstrecken und so der Luft den Zugang zum Innern des Körpers völlig oder nahezu völlig versperren. Dazu gesellt sich ein autohypnotisches Experiment: der Jogi fixiert mit unbewegten Augen aufmerksam einen dicht vor dem Gesicht befindlichen Gegenstand, bis er in einen starrsüchtigen Zustand versinkt. Durch das Berühren des Nasenrachenraumes mit der Zunge werden dessen Schleimhäute zu starker Absonderung gereizt, und das herabfließende Sekret, das Soma heißt und als »Lebenssaft« gilt, gelangt in den Magen. Diesem Vorgang, dessen Beschreibung auf den Leser nicht gerade appetitanreizend wirken mag, wird von den Jogikundigen eine besonders wichtige Bedeutung zugeschrieben.

Andere Übungen, die in schier unendlichen monotonen Körperbewegungen bestehen und an die ekstatischen Zustände der tanzenden Derwische erinnern, dienen ebenfalls autohypnotischen Zwecken. Das am heißesten erstrebte Ziel des angehenden Jogis ist aber die völlige Hemmung des Atems für sehr lange Zeit, und damit die Auslöschung des Bewußtseins. Von Wichtigkeit sind für ihn auch gewisse Gehörshalluzinationen, die er durch autohypnotische Versenkung bewirkt. Er hält sich Ohren, Mund und Nase zu und lauscht gespannt auf die im Innern des Körpers hörbaren Laute. Er glaubt sie schließlich bald wie Glockentöne, bald wie das Summen der Bienen, bald wie Säuseln im Rohr usw., vom Herzen, vom Halse, von verschiedenen Stellen des Kopfes her zu vernehmen. Mit der Versenkung in den köstlichsten dieser Laute, die Nada, hat er die letzte Stufe zur Erlösung erreicht und steht dem Geiste der reinsten, höchsten Wahrheit, dem Geiste Brahmas, sehr nahe. »Der Jogi, der das erreicht hat,« so heißt es in einer der bereits genannten Schriften, »kennt weder Geruch, noch Farbe, noch Tastgefühl, noch Laut, weder sich selbst noch einen anderen. Sein Geist schläft nicht, auch wacht er nicht, er ist von Erinnerung und Vergessen befreit, er kennt weder Kälte noch Wärme, weder Glück noch Unglück, weder Ehre noch Verachtung. Wer gesund und im wachen Zustand gleich einem Schlafenden verweilt und weder ein- noch ausatmet, der ist erlöst. Der Jogi, der das erreicht hat, ist unverletzlich für alle Waffen, von Sterblichen nicht zu überwältigen, unangreifbar für alle Zauberei.« Es handelt sich also, vom Standpunkt der modernen Wissenschaft betrachtet, um einen Zustand von hysterischem Somnambulismus, in dem auch Gehörs- und andere Halluzinationen ein ganz gewöhnliches Vorkommnis sind.

Um die Erfolge der Jogis richtig zu beurteilen, muß man immer bedenken, unter welchen für sie höchst günstigen äußeren Umständen diese Leute leben und wirken. In einem »aufgeklärten« Lande, wo man ihnen von vornherein Zweifel und Spott entgegenbrächte, wären sie undenkbar. Aber das wundergläubige, jeder Mystik zugeneigte, in allen religiösen Dingen so leicht zu beeinflussende und zu lenkende indische Volk ist von Achtung und Sympathie für seine heiligen Männer erfüllt und hält, bei seinem Hang zur Ruhe und Beschaulichkeit, gerade die traumhafte Selbstversenkung der Jogis und ihr ganzes Gebaren für etwas außerordentlich Hochstehendes. Im Jogi verkörpern sich gewisse Ideale des Volkes, und deshalb hüten sich selbst jene »vorgeschrittenen« Inder, die dem Treiben der Jogis in ihrem Innern kühl und ablehnend gegenüberstehen, sehr wohl davor, ihrer Zweifelsucht Ausdruck zu verleihen. Sie bringen dem Jogitum keine Achtung entgegen, geben aber auch in keiner Weise ihr Mißfallen kund.

Die Mystik der indischen Welt beschränkt sich nicht etwa nur auf Vorderindien, auch in Hinterindien und bei den Malaien der Sundainseln steht sie in Blüte. Der Geisterkultus verdunkelt dort Buddhas reine Lehre und beherrscht den Kreis der Vorstellungen vollkommen. Burmesen und Siamesen, die verschiedenen Malaienstämme von Malakka und Sumatra, sowie die Javanen, alle sind von Dämonenfurcht und wildem Aberglauben erfüllt, sehen Gespenster nicht bloß nachts, sondern auch im hellen Sonnenschein, wittern überall Unheil und beleben selbst Pflanzen und Gestein mit den Ausgeburten ihrer geschäftigen Phantasie. Man könnte umfangreiche Bücher mit solchen Geschichten füllen, hier sollen nur einige wenige Beispiele angeführt werden.

Wie in Vorderindien, spielen auch bei den Malaien und Siamesen Glücks- und Unglückstage eine wichtige Rolle, deshalb opfert selbst der ärmste Kuli unbedenklich seine letzten Pfennige, um von einem Wahrsager, Kartenschläger oder anderen klugen Mann die günstigen und die schicksalsschweren Daten zu erfahren. An einem kritischen Tage wird am besten jede Verrichtung unterlassen. Das geht so weit, daß der Malaie sich an einem Unglückstage nicht einmal die Haare schneiden läßt, aus Besorgnis, daß ihm dabei etwas zustoßen könnte!

Man versuche nicht, die guten Leute davon überzeugen zu wollen, daß Krankheiten eine natürliche Ursache haben. Denn selbstverständlich sind böse Mächte an den Störungen der Gesundheit schuld. Wahrscheinlich hat ein mißgünstiger Nachbar dem Kranken das Übel an den Leib gewünscht, wie er ja auch bereits das Vieh und die Saat auf den Feldern verhext hat. Oder eine nicht genügend berücksichtigte Gottheit untergeordneter Art aus einem der vier Elemente, aus Wasser, Luft, Feuer, Erde, nimmt Rache für schlechte Behandlung. Von den Anwendungen der modernen Heilkunde hält der Eingeborene nicht viel, und jede ihm aufgezwungene sanitäre Maßregel bei Epidemien empfindet er als bösartige Schikane. Viel lieber nimmt er die Hilfe seiner Medizinmänner in Anspruch, die das Leiden mit Besprechen oder sympathetischen Mitteln kurieren. Es wäre leicht, sich darüber lustig zu machen; aber es ist eine Tatsache, daß die malaiischen Naturärzte trotz der Absonderlichkeiten ihrer Behandlungsmethoden oft verblüffend gute Erfolge aufweisen können. Die Suggestion bringt eben auch hierbei außerordentliche Wirkungen hervor.

Sehr gefürchtet ist der böse Blick, sowie die Übertragung übler Einflüsse durch körperliche Berührung. Beides wird besonders gern dem Europäer zugeschrieben. Wer als Fremder das nicht weiß, dem mag manches unverständlich erscheinen. Zum Beispiel, daß auf der Straße ein kleines Kind, das er im Vorübergehen freundlich streicheln will, von der Mutter entsetzt zurückgerissen wird – weil der Fremde das Kind offenbar behexen will …

Nicht nur Menschen und Tiere, sondern auch Bäume und andere Gewächse, sowie bestimmte Mineralien können von bösen Geistern besessen sein. Von allen Vertretern der Pflanzenwelt fürchtet der Malaie keinen so sehr wie den Giftbaum oder Upasbaum ( Antiaris toxicaria). Der Baum sieht eigentlich nicht wie ein Unhold aus; mit seiner zierlichen Krone von Halbkugelform, seinen eiförmig länglichen Blättern und einzeln stehenden Blüten macht er einen recht harmlosen Eindruck. Aber er hat es in sich und liefert in seinem Milchsaft das berüchtigte Pfeilgift Pohon-Upas (Upas-Antiar). Die Angst vor diesem Gift, das früher, als zwischen den einzelnen malaiischen Stämmen noch häufig Kämpfe ausgefochten wurden, eine verhängnisvolle Rolle spielte, wird auf den ganzen Baum übertragen, so daß man ihm alle möglichen bösen Eigenschaften zuschreibt. Schon seine Ausdünstung allein soll giftig sein, deshalb vermeidet es der Eingeborene, sich ihm mehr, als unbedingt nötig ist, zu nähern. Mag diese Furcht auch stark übertrieben sein, so ist doch auch, wie immer in solchen Fällen, etwas Wahres an der Sache. Mir ist folgender Fall bekannt. Mitten in einer Teepflanzung stand ein schöner Upasbaum. Es war der letzte Überrest des Waldes, der hier vor dem Anlegen der Plantage gestanden hatte, und er war nur deshalb übrig geblieben, weil keiner den Mut besaß, die Axt an ihn zu legen. Eigentlich störte er gar nicht, denn den geringen Raum, den er zu seiner Entfaltung einnahm, konnte man ihm ohne weiteres gönnen. Dennoch wurde seine Anwesenheit vom Plantagenbesitzer allmählich als lästig empfunden, weil nämlich die Arbeiter nicht zu bewegen waren, in der Nähe des Upasbaumes irgendeine Verrichtung zu tun, so daß also das Feld in einem ziemlich weiten Umkreise um den Baum unbestellt blieb. Als der Besitzer, um mit gutem Beispiel voran zu gehen und den Leuten das Törichte ihrer abergläubischen Furcht zu beweisen, eines Tages die von dem Baum herabgefallenen dürren Zweige zusammentrug und in Brand steckte, wurden alle Bewohner des nahen Dorfes, zu dem der Wind den Rauch des Reisighaufens geweht hatte, von einem rätselhaften, bösartigen Ausschlag befallen. Der Vorfall machte sehr böses Blut, die Leute rotteten sich zusammen, und wer weiß, welche gefährliche Wendung die Sache für den Plantagenbesitzer genommen hätte, wenn nicht der Ausschlag zum Glück rasch wieder abgeheilt wäre. Jetzt sollte der Baum des Unheils auf jeden Fall beseitigt werden. Ein paar chinesische Kulis übernahmen das Wagnis, natürlich nur für schweres Geld, und führten es zum Staunen der Malaien auch ohne Nachteil aus: sie hatten als Gegenmittel ihre Haut mehrmals täglich mit Kokosöl eingerieben. Das Gift des Upasbaumes sitzt ausschließlich in der frischen Rinde und dem Saft, das ausgetrocknete Holz gilt für ungefährlich.

Zum Schluß des Kapitels soll noch kurz auf die mannigfachen Mittel des Liebeszaubers hingewiesen werben, mit denen das indische Weib den Mann seiner Sehnsucht an sich zu locken und dauernd an sich zu bannen sucht. Davon bekommt auch so mancher Europäer sein gut Teil zu spüren, zumal in Java, wo das Verhältnis zwischen Kolonisten und Eingeborenen enger ist als in den übrigen Ländern der indischen Welt. Es ist in der Tat merkwürdig, welche Macht die braunen Javaninnen über den weißen Mann gewinnen können. Das läßt sich nicht lediglich durch ihre natürlichen Reize erklären, denn wir begegnen dem bezaubernden Einfluß des javanischen Weibes auch häufig dort, wo von auffallender Schönheit nicht die Rede ist. Auch in geistiger Hinsicht dürfen an Javaninnen keine Ansprüche gestellt werben – und trotzdem sind die Fälle nicht selten, wo der Europäer alle Fesseln der Konvention von sich wirft, um mit einer Javanin zu leben, deren Liebeszauber er verfallen ist. Gar nicht selten kommt es vor, daß gesellschaftlich und geistig hochstehende Kolonisten dem Bann zu entrinnen glauben, wenn sie zwischen sich und das Weib Meere und Länder legen – um dann plötzlich doch wieder aus der Heimat nach Java zurückzukehren, weil allen Vernunftgründen zum Trotze in unwiderstehlicher Trieb sie zurück zu dem braunen Weibe drängt.

Tabakplantage

Aufstapeln von Tabakblättern

Tabaksortierhalle in Deli (Sumatra)

Mit den sonst gangbaren Mitteln der Erklärung für solche seelischen Vorgänge kommt man da nicht aus. Es bleibt ein unlösbarer Rest übrig, etwas Geheimnisvolles, wie bei so unendlich vielen anderen Erscheinungen der Seele des Ostens.