|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

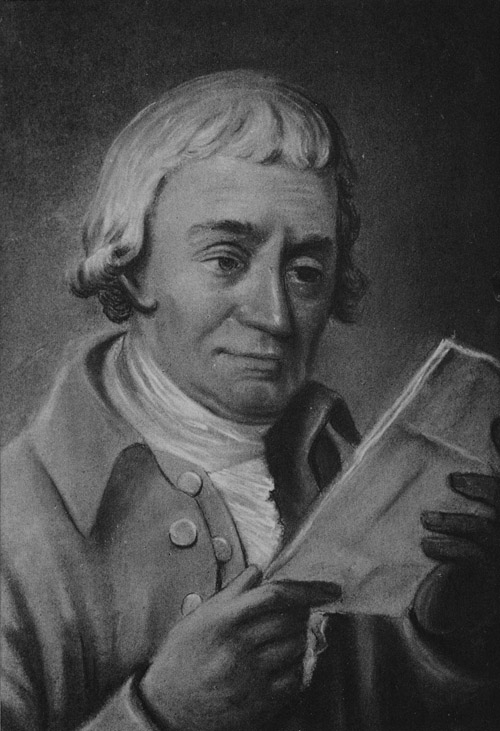

Christian Gottlob Heyne. Portrait von Tischbein

Biographische und literarische Denkschriften von A. H. L. Heeren (Historische Werke, VI.), Göttingen 1823.

Heyne gehört zu den bahnbrechenden Philologen Deutschlands, zu jenen Männern, welche die Schranken einer todten Buchstabengelehrsamkeit durchbrechend, wieder Geist in das Studium des klassischen Alterthums brachten und eben so viel Geschmack als Geistesschärfe hatten, um die Werke der Alten auch nach ihrer schönen Form auf den empfänglichen Sinn wirken zu lassen. Die geistige Höhe, zu der sich Heyne emporschwang, ist um so achtungswerther, als der strebende Jüngling, wie er schon als Knabe unter niederdrückenden Lebensverhältnissen geseufzt hatte, mit den größten Hindernissen kämpfen mußte. Doch weil er recht kämpfte, d. h. tapfer und ausdauernd zugleich, ward ihm endlich auch des Siegers Lorbeerkranz zu Theil.

Es ruht ein Segen auf der Armuth. Die größten Sprachforscher und Denker unseres Volkes gehören der Klasse des niederen Handwerkerstandes an und mußten den Mangel äußerer Mittel durch energische Entwickelung der Mittel des Geistes ersetzen. Man denke an Herder, Kant, Winckelmann, Wolf etc. Thomas Carlyle, einer der wenigen englischen Schriftsteller, welche vorurtheilsfrei das Große und Tüchtige im deutschen Geistesleben anerkennen, konnte nicht umhin, in seiner Rektoratsrede (am 2. April 1866) den englischen Universitäten einen kleinen Seitenhieb zu versetzen mit der Bemerkung, daß sie, obwohl die reichsten auf Erden, trotz aller Dotationen doch seit Bentley keinen großen Philologen gehabt hätten, während aus den verhältnißmäßig armen deutschen Universitäten oft aus Niedrigkeit und Dürftigkeit (er erinnerte an Heyne, den armen Leinwebersohn aus Chemnitz), eine große Anzahl der tüchtigsten Gelehrten hervorgegangen sei.

Heyne selber erzählt von seiner Jugend also:

»Mein guter Vater, Georg Heyne, war aus dem Fürstenthum Glogau in Schlesien gebürtig, aus dem kleinen Orte Gravenschütz. Seine Jugend war in die Zeiten gefallen, da die Evangelischen den Bedrückungen und Verfolgungen der römischen Kirche in diesem Lande noch bloßgelegt waren. Auch seine Familie, die das Glück der Zufriedenheit in einem niedrigen aber unabhängigen Leben genoß, sah durch den Bekehrungseifer ihre Ruhe gestört. Einige gingen zur römischen Kirche über. Mein Vater verließ seinen väterlichen Aufenthalt, und suchte als Leinweber durch seiner Hände Fleiß sich in Sachsen den nöthigen Unterhalt zu verschaffen. ›Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, und nähme doch Schaden an seiner Seele!‹ war der Gedanke, den die Szenen seiner Jugend am tiefsten in sein Gemüth geprägt hatten. Eine Reihe von widrigen Vorfällen setzte ihn aber selbst unter die Grenzen eines mäßigen Glückes herab. Sein Alter war daher der Armuth, und nun ihrer Gefährtin, der Kleinmüthigkeit und Zaghaftigkeit gänzlich überlassen. Die Fabriken fielen damals zusehends in Sachsen; und das Elend in dem Nahrungsstand ward an den Orten, wo Leinwandmanufakturen waren, ungemein groß. Kaum langte der Erwerb der Hände noch zu, den Arbeiter selbst zu nähren; noch weniger seine Familie. Der schrecklichste Anblick, den das Verderben der bürgerlichen Gesellschaft darstellen kann, hat mir immer der zu sein geschienen, wenn der ehrliche, gewissenhafte Fleiß durch angestrengte Arbeit das Nothwendige nicht erwerben kann. – Ich ward (zu Chemnitz 1729, 25. Sept.) in der größten Dürftigkeit geboren und erzogen. Der früheste Gespiele meiner Kindheit war der Mangel, und die ersten Eindrücke machten die Thränen meiner Mutter, die für ihre Kinder kein Brod wußte. Wie oft sah ich sie Sonnabends mit weinenden Augen die Hände ringen, wenn sie mit dem, was der angestrengteste Fleiß des Gatten in durchwachten Nächten gefertigt hatte, wieder nach Hause kam, ohne den Käufer gefunden zu haben. Zuweilen ward ein neuer Versuch durch meine Schwester oder durch mich gemacht; ich mußte mit eben den Stücken Waaren zum Kaufmann gehen, ob wir sie nicht los werden könnten. Die Aufkäufer boten den geringsten Preis, um sie für den höchsten auswärts verkaufen zu können. Ich ward, statt von dem Schimmer der Wohlhabenheit dieser Reichen mich blenden zu lassen, mit Grimm gegen sie erfüllt.

»Meine guten Eltern thaten, was sie konnten, und ließen mich in eine Kinderschule in der Vorstadt gehen. Ich erhielt das Lob, daß ich Alles geschwind begriffe und viel Lust zum Lernen hätte. Schon im zehnten Jahre hatte ich, um das Schulgeld aufzutreiben, einem Kinde meines Nachbars, einem Mädchen, Unterricht im Lesen und Schreiben gegeben. Da mich der gemeine Schulunterricht nicht weiter führen konnte, so kam es auf eine Privatstunde an, in welcher ich zum Latein angeführt werden sollte. Aber hierzu ward wöchentlich ein guter Groschen erfordert; den konnten mir meine Eltern nicht geben. Lange trug ich diesen Kummer mit mir herum. Ich hatte einen Pathen, der ein wohlhabender Bäcker war, ein Halbbruder meiner Mutter. An einem Sonnabend ward ich zu diesem geschickt, um ein Brod zu holen. Mit nassen Augen trat ich in das Haus und fand meinen Pathen von ungefähr da stehen. Befragt, warum ich geweint hätte, wollte ich antworten; ein ganzer Strom von Thränen brach los, kaum konnte ich die Ursache meines Schmerzes verständlich machen. Mein großmüthiger Pathe erbot sich, wöchentlich den Groschen zu bezahlen. Zur Bedingung ward mir aufgelegt, ich sollte alle Sonntage kommen und das auswendig gelernte Evangelium hersagen. Dieses hatte die gute Folge für mich, ich übte mein Gedächtniß und lernte etwas mit Dreistigkeit vortragen.

»Trunken vor Freude lief ich mit meinem Brode davon, schwang es einmal über das andere in der Luft, und barfuß, wie ich war, sprang ich hoch auf. Darüber fiel mir mein Brod in eine Gosse. Dieser Vorfall brachte mich ein wenig wieder zur Besinnung. Meine Mutter freuete sich der guten Botschaft, die ich ihr brachte, mein Vater war weniger damit zufrieden. So gingen ein paar Jahre hin; mein Schulmeister bestätigte, was ich selber schon lange wußte, ich könnte bei ihm nun weiter nichts lernen.

»Jetzt war der Zeitpunkt, daß ich die Schule verlassen und zur Lebensart meiner Väter übergehen sollte. Würde nicht der Handwerksmann bei Bedrückungen so vieler Art die Früchte seines sauren Fleißes und so mancher Vortheile, die dem nützlichen Bürger gehören, beraubt, so würde ich jetzt noch sagen: wäre ich doch im Stande meiner Väter geblieben! Wie viel tausendfaches Ungemach würde mir die Stunde noch fremd sein! Mein Vater mußte es wünschen, bald einen erwachsenen Sohn zum Gehülfen seiner mühseligen Arbeit zu erhalten, und sah meine Abneigung mit großem Widerwillen. Ich hingegen wünschte sehnlich, die lateinische Stadtschule besuchen zu können. Allein hierzu fehlten durchaus die Mittel. Wo sollte Ein Gulden Quartalgeld, die Bücher und ein blauer Mantel herkommen? Wie sehnlich hing oft mein Blick an den Wänden der Schule, wenn ich vorbei ging!

»Ein Geistlicher, der Pastor Seidel in der Vorstadt, war mein zweiter Pathe. Mein Schulmeister, der zugleich an seiner Kirche stand, hatte ihm von mir gesagt; ich ward zu ihm beschieden und nach einem kleinen Examen erhielt ich die Zusicherung, ich solle in die Stadtschule (das sogenannte Lyceum) gehen, er wolle die Kosten tragen. Wer kann mein Glück fassen, wie ich es damals empfand. Ich ward zum Rektor Hager geschickt, examinirt und erhielt mit Beifall einen Platz in der zweiten Klasse. Schwächlich von jeher, von Kummer und Elend gedrückt, ohne frohen Genuß des kindlichen Alters und der frühen Jugend war ich von sehr kleinem Wuchs geblieben. Meine Kommilitonen richteten nach der Aussicht und hatten eine sehr geringe Meinung von mir. Nur durch einige Proben meines Fleißes und durch Lob, das ich erhielt, gelangte ich dahin, daß sie es ertrugen, mich ihnen an die Seite gesetzt zu sehen.

»Und gewiß war mein Fleiß nicht wenig erschwert! Von dem, was der Geistliche versprochen hatte, hielt er so viel, daß er das Quartalgeld trug, mich mit einem groben Mantel versah und mir einige unbrauchbare Bücher schenkte, die er in seinem Vorrath hatte; aber die Schulbücher für mich anzuschaffen, dazu konnte er sich nicht entschließen. Hier sah ich mich in die Nothwendigkeit versetzt, die Bücher von einem meiner Kommilitonen mir geben zu lassen und sie täglich vor der Lektion abzuschreiben. Dagegen wollte der gute Mann selbst Antheil an meinem Unterrichte haben und gab mir von Zeit zu Zeit einige Stunden in der Latinität. Er hatte in seiner Jugend lateinische Verse machen gelernt; kaum war Erasmus de civilitate morum auf die Seite gebracht, so ward ich zum lateinischen Versmachen angeführt; Alles dieses, ehe ich noch Schriftsteller gelesen oder nur einigen Wortvorrath mir verschafft hatte. Der Mann war dabei heftig und streng und in Allem abschreckend, hatte kein Gefühl für eine Freude, als die ihm seine Einnahme oder seine Eitelkeit gewährte, und auf Beifall konnte ich nie rechnen, selbst wenn ich einen Vers richtig skandirt hatte. Hätte er nur noch einen Klassiker in die Hände genommen; aber den hatte er nicht, sondern bloß einen Owen, Fabricius und einige geistliche Dichter, aus denen er mir Verse diktirte, die ich in ein anderes Metrum übertragen mußte. Der Unterricht in der Schule war nicht viel besser; es war ganz der ehemalige Schlendrian.

»Ein Vorfall zog mich indeß aus der Lethargie, in die ich verfiel. Es wurde ein sogenanntes Schulexamen gehalten, bei welchem der Superintendent als erster Scholarch zugegen war. Dieser Mann, Dr. Theodor Krüger, für seine Zeiten ein gelehrter Theolog, unterbrach auf einmal den Rektor, der vom Katheder lehrte, und that die Frage: wer wohl unter den Scholaren sagen könnte, was per anagramma (durch Verschiebung der Buchstaben) aus Austria herauskäme? Der Einfall war veranlaßt, weil eben damals der erste schlesische Krieg ausgebrochen und in irgend einer Zeitung ein schönes Anagramm erschienen war. Keiner von Allen wußte, was ein Anagramm sei; selbst der Rektor sah ganz verstört aus. Da Niemand antwortete, fing der Rektor an, eine Beschreibung vom Anagramm zu machen. Nun setzte ich mich hin und sprang mit dem gefundenen Vastari auf. Dieses war etwas Anderes, als was in den Zeitungen gestanden hatte; desto größer war die Verwunderung des Superintendenten, noch mehr, als er einen kleinen Knaben auf der untersten Schulbank in Secunda vor sich sah. Er nuschelte mir nun seinen Beifall zu, aber zugleich hetzte er mir alle meine Mitschüler auf den Hals, da er sie weidlich ausschimpfte, daß sie sich von einem Infimus hätten übertreffen lassen.

»Genug! dieses pedantische Abenteuer gab den ersten Stoff zur Entwickelung meiner Kräfte. Ich fing an, mir etwas zuzutrauen – und durch alle die Verachtung und Bedrückung, unter der ich schmachtete, mich nicht in den Staub strecken zu lassen!«

* * *

Heyne verdoppelte seinen Fleiß; im letzten Jahre seines Aufenthalts auf dem Chemnitzer Lyceum wurde Krebs, ein guter Philologe aus Ernesti's Schule, als Konrektor angestellt und brachte neues Leben in den Unterricht, auch glückte es dem armen Primaner, in einem angesehenen Hause einige Privatstunden zu ertheilen, die monatlich Einen Gulden einbrachten. Nun brauchte er nicht mehr dem Vater Handarbeit zu leisten, konnte sich Oel für die Arbeitslampe kaufen und sogar den Eltern noch etwas von seiner Einnahme abgeben. Der Umgang mit gebildeten Menschen wirkte wohlthätig auf sein Gemüth wie auf sein äußeres Betragen, und das liebreiche Entgegenkommen der Mutter seiner beiden Schüler, eines Sohnes und einer Tochter (die beide mit dem Informator fast in gleichem Alter waren), wie auch der Schülerin selber begeisterte ihn zu einigen ungeschickten Versuchen in deutscher Poesie.

Als nun die Zeit gekommen war, wo er die Universität Leipzig beziehen sollte, war guter Rath theuer. Woher das nöthige Geld nehmen? Der alte Geistliche gab Versprechungen, und in der Hoffnung, daß er sie erfüllen werde, reiste Heyne nach Leipzig mit einer Baarschaft von zwei Gulden. Das Geld blieb aus und der von Sorge und Kummer niedergedrückte Jüngling fiel in eine Krankheit, von der er zwar genas, aber nur – so schien es – um seine hülflose Lage desto bitterer zu empfinden. Von Zeit zu Zeit schickte der Geistliche einige Thaler, aber die reichten zum Allernothdürftigsten nicht aus, und wenn dann Heyne um neue Unterstützung bat, kam statt des Geldes ein Brief mit bitteren Vorwürfen und mit der demüthigenden Adresse: A monsieur Heyne, étudiant négligeant à Leipzic. Zum Glück hatte er einen guten Stubenburschen an dem Bruder seines ehemaligen Lehrers, des Konrektor Krebs, der ihn zu den Vorlesungen des Professor Ernesti führte und ihm auch manches Buch verschaffte. Aber Geld konnte er ihm nicht geben. Das Mädchen, das die Aufwartung im Hause besorgte, da sie den armen Studenten so darben sah, setzte ihre eigene Habe auf's Spiel und legte das Geld für das tägliche Brod aus. Der alte Geistliche hatte versprochen, nach einem halben Jahre selber nach Leipzig zu kommen; er kam und reiste wieder ab, ohne nur einen Groschen für Heyne zurückzulassen.

An einen bestimmten Plan in seinen Studien konnte er gar nicht denken, doch mochten die wohlgeordneten Vorlesungen von Ernesti, der die alten Klassiker behandelte, ihn am meisten anziehen. Aber die Bezahlung des Honorars erschwerte den Zutritt zu dessen Kolleg; endlich gelang es ihm, an einem Privatissimum Theil zu nehmen, welches einige wohlhabende junge Leute bei Ernesti bestellt hatten. In diesem wurde interpretirt und auch die Schüler mußten sich in der Interpretation versuchen. Ernesti beschränkte sich freilich nur auf den Wortsinn, aber er war gründlich; das poetische Element war ihm gleichgültiger. Durch Professor Christ, der in seinem ganzen Auftreten eine gewisse Eleganz zeigte, ward Heyne auch auf die schöne Form hingewiesen. Christ interessirte sich für den fleißigen Jüngling, trotz seinem unscheinbaren Aeußeren, und da er seine Lage kannte, trug er ihm eine Hofmeisterstelle bei einem Herrn von Häseler im Magdeburgischen an. Aber Heyne, nach langem Kampfe mit sich selbst, nahm das Anerbieten nicht an, denn er sagte sich: Noch hast du nichts Ordentliches gelernt, und wenn du jetzt deine Studien unterbrichst, bleibst du zeitlebens ein Stümper! Bald darauf trug ihm Ernesti die Stelle eines Hauslehrers im Hause eines französischen Kaufmanns in Leipzig an, und dies Anerbieten schlug er nicht aus, da er neben der Information seinen Studien obliegen konnte.

Zu den Männern, mit denen Heyne in Leipzig bekannt wurde, gehörte auch der Prediger bei der reformirten französischen Gemeinde Lacoste. Dieser würdige Mann starb und Heyne gab seinem Schmerz über den Verlust seines Freundes und Gönners Ausdruck in einer lateinischen Elegie. Es war bloß seine Angelegenheit; das Gedicht war nicht zum Druck bestimmt; allein es wurde bekannt, und die Gemeinde, die das Andenken ihres verewigten Lehrers feiern wollte, ließ es drucken und zwar mit größter typographischer Pracht. Das schön gedruckte Gedicht kam an den dirigirenden Staatsminister, den Grafen Brühl, dessen Söhne damals in Leipzig studirten. Wie er in Allem die Pracht liebte, so auch in der Literatur; in einem bescheidenen Aeußern würde das Gedicht schwerlich seine Aufmerksamkeit erregt haben. Es ward nach dem Verfasser gefragt, ja der Graf äußerte sogar den Wunsch, denselben in seinen Diensten zu sehen. Man schrieb nach Leipzig, Heyne möchte sofort nach Dresden kommen und sich dem Minister vorstellen; alle seine leipziger Freunde wünschten ihm Glück und riethen zu.

Heyne, um sich die nöthige Ausrüstung zu verschaffen, machte 51 Thaler Schulden, und langte am 14. April 1752 in Dresden an. Der Minister empfing ihn sehr gnädig, und entließ ihn mit der Versicherung, »es solle für ihn gesorgt werden«. Dabei blieb es; man hatte ihm vorgespiegelt, er solle Sekretär beim Grafen werden, erst mit 500, dann mit 400, endlich mit 300 Thalern Gehalt, aber Heyne erhielt gar nichts. Dieses erste Zusammentreffen »mit einem Großen« machte auf Heyne einen unauslöschlichen Eindruck; von dem Wahne, etwas auf Worte solcher Herren zu geben, war er für immer geheilt.

Nun war er in der Residenz ohne Geld, ohne Kredit, ohne Verbindungen; doch er half sich durch den Winter, indem er provisorisch eine Hofmeisterstelle bei einem Herrn von Medem annahm. Als er aber im April 1753 diesen Posten verlassen mußte, stieg seine Noth auf's Höchste. Leere Erbsenschoten, die er sammelte und sich kochen ließ, waren oft das einzige Gericht, womit er seinen Hunger stillte. Er hatte keine Wohnung. Ein Kandidat Sonntag, mit dem er bekannt war, erbarmte sich seiner und nahm ihn auf sein Zimmer, aber da es an einem Bett fehlte, mußte er auf der Erde schlafen, indem Bücher anstatt des Kopfkissens dienten. Endlich gelang es ihm, als Kopist an der Brühl'schen Bibliothek angestellt zu werden mit 100 Thalern Gehalt.

Eine solche Anstellung konnte ihn höchstens vor dem Verhungern schützen; nachdem er seine Bücher verkauft hatte und Niemand ihm borgen wollte, machte ihn die Noth zum Schriftsteller. Er übersetzte einen französischen Roman le soldat parvenu, wofür er 20 Thaler erhielt. Dann flüchtete er sich zu den griechischen und lateinischen Musen, und im Jahre 1754 erschien seine Ausgabe des Tibull, wofür er 100 Thaler empfing, welche Summe er zur Schuldentilgung und zur Erlangung der Magisterwürde in Leipzig anwandte. Seine Lage blieb aber gleich traurig. Er suchte sich mit Uebersetzen zu helfen, ward aber meist um das geringe Honorar betrogen. Dann mußte er dem jungen Grafen Brühl Unterricht ertheilen, wofür ihm 200 Thaler versprochen wurden. Er erhielt aber nichts als ein Neujahrsgeschenk von 50 Thalern, denn in demselben Jahre brach der siebenjährige Krieg aus. Gegen den Herbst des Jahres 1757, wo seine Noth wieder auf das Höchste gestiegen war, ward er in die Familie der Frau von Schönberg berufen zum Unterricht ihres Bruders, des Herrn von Broitzen. An der Seite der edlen Frau sah er deren Freundin, Therese Weiß. Wie diese gar bald das gediegene Wesen des armen Gelehrten durchschaute, so gewann auch Heyne das vortreffliche Mädchen immer lieber, und beide hegten die zärtlichsten Gefühle für einander, ohne es selber zu merken.

Heyne's Zögling ging auf die Universität nach Wittenberg, sein Lehrer begleitete ihn dorthin zu Anfang des Jahres 1759. Hier studirte er vorzüglich Philosophie und deutsche Geschichte, unterhielt aber auch fleißigen Briefwechsel mit seiner Therese, die ganz schwermüthig war, da sie in der Zeit ihre Mutter verloren hatte. Die Kriegsunruhen machten den Aufenthalt in Wittenberg unsicher, Heyne kehrte nach Dresden zurück, wo freilich auch keine Sicherheit war. Seine Freundin hatte sich mit Frau von Schönberg nach der Lausitz begeben und ihm ihre Habe zur Verwahrung anvertraut. Unterdessen rückten die Preußen heran; am 18. Juli begann das Bombardement von Dresden, das einen Theil der schönen Stadt in Asche legte. Die herabfallenden Bomben und Haubitzgranaten zwangen den armen Magister zur Flucht, und als er zurückkehrte, war seine und seiner Therese Habe ein Raub der Flammen geworden. Mit Standhaftigkeit ertrug sie den Verlust, desto schmerzlicher mußte derselbe für ihn sein, dem das Gut anvertraut worden war. Im Januar 1761 verfiel Therese, von den Leiden der Seele mehr als von den äußeren Unglücksfällen überwältigt, in eine Krankheit. Schon war sie vom Arzt aufgegeben und hatte nach dem Gebrauch ihrer (der katholischen) Kirche die Sterbesakramente empfangen, als sie von einer tiefen Ohnmacht erwachte. Sie hatte schon vorher sich mit dem Gedanken getragen, den evangelischen Glauben, in welchem sie durch den Umgang mit dem biederen Heyne noch mehr bestärkt worden war, anzunehmen; nun war ihre Genesung mit dem festen Entschlusse begleitet, ihrer väterlichen Religion zu entsagen. Sie legte am 30. Mai ihr Glaubensbekenntnis in der Evangelischen Schloßkirche ab, trotzdem, daß sie sich nun von ihrer Familie rein ausgeschlossen, von ihren übrigen Freunden verlassen sah. Nur Frau von Schönberg entzog ihr nicht ihre frühere Liebe. Heyne aber, im Vertrauen auf eine bessere Zukunft, wollte das geliebte Wesen nicht allein stehen lassen; selbst hilflos vereinigte er sein Schicksal mit dem ihrigen, und vermählte sich mit Theresen zu Arnsdorf im Juni 1761.

* * *

»Die großmüthige Unterstützung« – schreibt Heyne über diese Epoche seines Lebens – »die großmüthige Unterstützung einiger edeldenkender Freunde, insonderheit des Leibarztes Jahn und der Frau von Schönberg, erleichterte eine Zeit lang unser Schicksal. Mit Ende August kamen wir wieder nach Dresden. Wie viele traurige Tage, bei einer so trüb umwölkten Aussicht, wurden hier durchlebt! Bald kamen neue Sorgen hinzu. Eine frühzeitige Niederkunft gab uns unsern ersten Sohn Karl, der nur mit unglaublicher Mutterpflege aufgebracht werden konnte.

»Eine Bekanntschaft mit einer sehr würdigen Familie von Löben verschaffte uns im nächsten Sommer einige Erleichterung und sogar einige sehr vergnügte Tage. Der Herr von Löben, nachher Kammerherr, lud uns auf sein Gut Mangelsdorf in der Oberlausitz bei Reichenbach ein. Wir reisten im Mai dahin ab und genossen die Freuden des Frühlings mit einem desto stärkeren Gefühle, da die drückende Last vom Gegenwärtigen uns abgenommen war. Doch bald brachten die Kriegsunruhen in der Lausitz und dann auch Familienvorfälle die Erinnerung in's Gemüth zurück, daß auf eine lange Dauer von Zufriedenheit hienieden nicht zu rechnen sei. Da die Kriegsgefahren sich näherten, verließ die von Löben'sche Familie das Gut. Die kostbarsten Sachen und das Silbergeschirr wurden in der Kammer verborgen. Uns ward die Aufsicht über das Haus und die Wirthschaft aufgetragen, wodurch ich einige Begriffe von Landökonomie erhielt. Bald erfolgte ein Ueberfall von Kosaken (wie man bald nachher erfuhr, verkleidete Preußen). Nachdem sie sich in den Kellern besoffen hatten, wollten sie plündern. Verfolgt von ihnen, floh ich die Treppe hinauf, und fand nur die Thür des Zimmers offen, wo meine Frau mit dem Säugling war. Ich sprang in die Kammer. Sie stellte sich mit dem Kinde auf dem Arme muthig den Räubern in der Thür entgegen. Dieser Muth rettete mich und den in der Kammer verborgenen Schatz. In der Mitte des Novembers kamen wir – noch immer ohne Aussicht – nach Dresden zurück. Dort erfuhr ich, daß man bereits von Hannover aus nach mir gefragt hätte, und im Dezember kam die Anfrage an mich, ob ich einen Ruf nach Göttingen an Gesners Stelle annehmen wollte?«

In Göttingen war nämlich Joh. Math. Gesner, Professor der Beredtsamkeit, Bibliothekar und Vorsteher des philologischen Seminars, 1761 gestorben. Der hannoversche Premierminister von Münchhausen übertrug provisorisch die Stelle dem Hofrath Michaelis, und wandte sich wegen eines tüchtigen Nachfolgers für Gesner an Professor Ernesti in Leipzig. Dieser wußte keinen in Deutschland zu nennen, sondern schlug den berühmten Ruhnken in Leyden Der Schulfreund Kant's. oder Saxe in Utrecht vor. Ruhnken, schon eingebürgert in Holland, wollte sein zweites Vaterland nicht verlassen, aber vertrauter mit seiner Wissenschaft als Ernesti nannte er diesem entscheidend und kühn den rechten Mann. »Was sucht man – schrieb er – außer dem Vaterlande, was das Vaterland selber darbietet? Warum giebt man Gesnern nicht zum Nachfolger Christian Gottlob Heyne? diesen Zögling Ernesti's, diesen Mann von großem Geiste, der seine Kunde der römischen Literatur durch seinen Tibull, der griechischen durch seinen Epiktet bewährt hat? Er ist nach meiner und des großen Hemsterhuis Meinung der einzige, der Gesners Verlust ersetzen kann. Man sage doch nicht, Heyne's Ruf sei noch nicht ausgebreitet genug! In diesem Manne, man glaube mir, ist ein solcher Reichthum des Genies und der Gelehrsamkeit, daß bald das ganze gebildete Europa seines Ruhmes voll sein wird.«

Münchhausen glaubte dem kühn prophezeienden Manne, Heyne erhielt eine Zusicherung von 800 Thalern Gehalt und anstatt der Vokation ein Promemoria aus der hannöverschen Kanzlei vom 6. Febr. 1763, worauf später auch die königliche Bestätigung aus London erfolgte. Wegen Unpäßlichkeit der Frau konnte er erst im Juni die Reise nach Göttingen antreten. Dort begann nun ein ruhigeres Leben, aber keineswegs ein bequemeres. »Ich kam – schreibt er selber – nach Göttingen ohne Kenntniß des akademischen Wesens überhaupt und mit noch weniger Kenntniß der Universität, ihrer Verfassung, ihrer Lehrer. Ich hatte also viel zu lernen und ward gleichwohl in einen Wirbel von Geschäften und Arbeiten hineingestürzt. Kollegien lesen war mir ganz neu, das philologische Seminar ein ganz fremdes Institut. Ich mußte mich mit der Bibliothek bekannt machen; die Societät der Wissenschaften, in welche ich gleich gesetzt ward, kam dazu, und man muthete mir sofort eine Vorlesung zu. Gleichwohl war die Antrittsrede und das dazu erforderliche Programm das dringendste; und noch war die Trauerfeierlichkeit wegen des Absterbens König Georgs II. mit Rede und Programm für meine Ankunft aufbehalten. Dazu kam noch die jährliche Stiftungsfeier der Georgia Augusta, welche auch Programm und Rede erforderte. Im Bombardement und Brand von Dresden hatte ich alle meine Bücher und Papiere verloren, kein Blatt Notaten von eignem Lesen und Studiren, noch aus angehörten Vorlesungen war mir geblieben; und eine Reihe von Jahren des siebenjährigen Krieges hatte ich ohne alle gelehrte Bücher und Arbeiten hingelebt, meist auf dem Lande in ländlichen Geschäften, zu deren Uebernahme die Umstände mich zwangen. Ich mußte also Alles aus mir selber schöpfen.« Aber es ging Alles besser, als der bescheidene Mann selber glaubte. Mit seinem beharrlichen Fleiße und großem Talente ward er der Geschäfte Meister; er zeigte nicht bloß ein höchst umfassendes und gründliches philologisches Wissen, sondern auch praktische Umsicht des Geschäftsmannes, der ohne viel Geräusch auch das Verworrenste in Ordnung brachte. Die sehr vernachlässigte Bibliothek bekam durch ihn erst Form und Gehalt; in der Societät der Wissenschaften ward ihm das Sekretariat übertragen. Herr von Münchhausen lernte ihn mit jedem Jahre mehr schätzen und wurde sein aufrichtiger Freund, der ihm in Allem das vollste Zutrauen schenkte. Die Leichtigkeit und Reinheit, mit welcher Heyne das Latein schrieb Er schrieb es korrekter als seine Muttersprache. und sprach, kam ihm als Professor der Beredtsamkeit sehr zu Statten. Die neue kritische Ausgabe des Virgil, den er in aufeinanderfolgenden Theilen erscheinen ließ, hob seinen Ruhm in der literarischen Welt. Dann führte er auch den Pindar in den Lehrkreis ein. Seitdem seine vortreffliche Ausgabe erschienen war, las er wiederholt über diesen Dichter, nicht selten vor einer Versammlung von 60-80 Zuhörern. War Tibull der Liebling des Jünglings gewesen, so wurde Pindar der Liebling des Mannes. Durch ihn enthüllte sich ihm das ganze Wesen der hohen lyrischen Poesie und also auch der lyrischen Sprache. Hier war die wahre Schule für die Interpretation! Wie viele antiquarische und mythologische Kenntnisse mußten zu Hülfe genommen werden, um Pindar zu verstehen! Denn Heyne blieb nicht bei dem äußeren Sprachleibe und Metrum stehen, er führte in den Geist des Autors, und die Gesinnungen des Dichters waren es, die ihn am meisten ansprachen. Er fand hier so oft eine Uebereinstimmung mit seinen eigenen, und das gab seinem Vortrage die belebende Wärme.

Noch aber standen ihm einige harte Schläge bevor. Münchhausen, der treue Freund und feste Hort, starb am Ende des Jahres 1770. Die letzte That des für die Universität so väterlich sorgenden Greises war die gewesen, daß er in einem freundschaftlichen Briefe Heyne gebeten hatte, Göttingen nicht zu verlassen. Dieser hatte nämlich vom Könige Friedrich II. einen glänzenden Antrag erhalten. Der König wollte eine Reform des Pädagogii zu Kloster Bergen bei Magdeburg in's Werk setzen; der damalige Abt sollte versetzt werden. Man bot Heyne 2000 Thaler feste Einnahme und 500 Thaler Wittwengehalt; er sollte nicht selber unterrichten, sondern nur das Ganze dirigiren. Er hatte um diese Zeit das Pädagogium zu Ilfeld auf musterhafte Weise organisirt. Dabei alle übrigen Vorteile, die der Abt genossen. Diese Verhandlung fiel in die letzten Tage Münchhausens. Um dem verehrten Manne noch in seinen letzten Stunden eine Freude zu machen, wies er alle Anträge zurück und versprach in Göttingen leben und sterben zu wollen. Was ihn nach dem Verluste des trefflichen Ministers einigermaßen trösten konnte, war die Freundschaft des Hofrath Brandes, der als Geheimer Kanzleisekretär die Angelegenheiten der Universität fortführte.

Im Jahre 1775 verlor Heyne sein jüngstes Töchterchen an den Pocken, und bald darauf starb ihm auch seine liebe Therese. In dem größten Schmerze, den er nicht abweisen konnte, bewies er doch die männliche Kraft, die ihn in allen Lagen des Lebens aufrecht erhielt. Wenige Wochen nach dem Tode der geliebten Frau schrieb er – wie er bei solchen entscheidenden Zeitpunkten des Lebens zu thun pflegte – folgende Trostgründe nieder:

1.»Meine Schicksale sind das Werk eines allweisen und allguten Wesens, das Alles zu guten Endzwecken lenkt, und meine sittliche Vervollkommnung auch durch die Folgen meiner Schwachheiten und Fehler, Leidenschaften und Thorheiten zu bewirken sucht.«

2.»Ich werde meine Freundin wiedersehen, meinem Wunsche nach bald! aber auch dem Maße irdischer Dauer nach bald! Was sind jetzt die achtzehn Jahre unserer Liebe, wenn ich auf sie zurückblicken will!«

3.»Mein nagender Kummer und der Druck, unter welchem meine Seelenkräfte erliegen, macht mich zu allen Geschäften unfähig; und ich habe doch so viele schwere Pflichten auf mir! Ich muß, ich will mich ermannen, sonst erliege ich vor der Zeit. Dieß war die 41ste Nacht, die ich von Mitternacht an meist schlaflos zugebracht habe. Ich sehe es, ich muß Alles aus meinem Sinn mit Gewalt verbannen; alle Vorstellungen und Erinnerungen, angenehme und unangenehme, mit aller Härte gegen mich selbst unterdrücken. Meine Pflichten kommen von eben dem Gott, von welchem meine Leiden kommen, selbst die süßeste der Hoffnungen, sie wieder zu sehen, würde mir nicht gesichert sein, wenn ich meine Pflichten durch meine Schuld nicht erfüllen könnte.«

4.»Ich sehe das menschliche Unvermögen, etwas außer mir von Tröstungen beizutragen; ich sehe die Unmöglichkeit, in dem Vergangenen etwas zu ändern, irgend eine Stunde zurückzurufen.«

»Ich habe glückliche Stunden durch sie genossen; ich habe Leiden genug mit ihr erduldet!«

»Das Unvollkommene irdischer Glückseligkeit, auch im Besitze der edelsten besten Freundin, habe ich mehr als Jemand erfahren.«

»Rechtschaffenheit der Gesinnungen und thätiger Eifer Gutes zu thun, können noch allein zufriedene Stunden geben; aber den Stachel des Kummers und der Sorge ziehen sie nicht aus.«

»Gott hat mir gleichwohl im Besitz meiner Freundin große Wohlthaten erwiesen; so viele Uebel, die uns im Anfange in der Folge unserer Liebe droheten – wie gnädig hat er sie abgewendet? Die Anlage ihres Körpers war zu den schwersten schrecklichsten Krankheiten; ich mußte fürchten, sie könnte einst in Melancholie versinken. Wie langweilig konnte ihre Auszehrung werden, wie schmerzhaft ihr Lager! Gott gab ihr und mir die Gnade, daß von Zeit zu Zeit sich Besserung zeigte, und daß uns die Hoffnung bis an die letzten Tage täuschte. – Und ihre Fassung, ihre Heiterkeit, ihr Muth, welche Wohlthat!«

»Also auch für alle Leiden, die Prüfungen, danke ich dir, mein Gott!«

»Und nun, verklärte Freundin, will ich mich mit ganzem Herzen zu meiner Pflicht wenden; Du selbst lächelst mir Beifall zu!«

Diesen Vorsatz hat er treulich erfüllt. Die Menge der Geschäfte war ein Glück für ihn, und gerade bei der angestrengtesten Arbeit fühlte er sich am wohlsten. Bei der engen Verbindung mit Brandes in Hannover gingen die Universitätssachen fast alle durch seine Hände. Im April 1777 kam er zu dem Freunde in ein noch näheres Verhältniß, indem er sich mit dessen Tochter verband, die ihm den herben Verlust ersetzen, und den Mittag und Abend seines Lebens erheitern sollte. Die Stürme hatten ausgetobt. Konnten auch in einer zahlreichen Familie und Verwandtschaft nicht immer Freudentage herrschen und mußten Krankheiten und Todesfälle noch fort und fort überstanden werden (G. Forster und Huber waren Schwiegersöhne von Heyne): so blieb doch im Ganzen das fernere Wirken des berühmten Mannes ungestört, und auch die Wirren der französischen Revolution berührten nicht sehr die Georgia Augusta.

Großes Aufsehen erregte Heyne's Bearbeitung des Homer, eine Frucht vieljähriger Studien. Den ersten Impuls gab des Britten Rob. Wood »Versuch über das Originalgenie des Homer.« Wood war selber im Orient gewesen, hatte da gewandert, beobachtet, wo der Dichter gelebt und gesungen, wo Achill und Hektor gefochten, Ulyß gereist hatte; er hatte mit dem Lokal zugleich die Völker und ihre Sitten studirt. Das war freilich eine andere Art zu kommentiren, als die bisherige philologischer Noten. Wunderbar fühlte sich Heyne davon ergriffen; Manches, was er vorher nur geahnt hatte, wurde ihm nun plötzlich klar. Aber zugleich eröffnete sich ihm eine neue Welt der Forschung; er sah, was dazu gehörte, einen alten Dichter im Geiste seiner Zeit und seines Volkes zu lesen! Nun war es ihm deutlich, wie das Studium der Länder- und Völkerkunde auch auf die Lektüre der Dichter anzuwenden sei – und fünfzehn Jahre arbeitete er an seinem großen Werke. Er arbeitete nicht bloß auf Sprachgelehrsamkeit hin, sondern zeigte, daß es auf Bildung des Geschmacks, auf Veredelung des Gefühls, auf Vervollkommnung unserer ganzen moralischen Natur bei solchem Studium abgesehen sei. Und weil er diesen Gesichtspunkt nie aus dem Auge verlor, so war es ihm möglich, die Alterthumskunde und die klassische Literatur aus dem Schulstaube zu erheben und sie in die Kreise der gebildeten Welt einzuführen. Winkelmann hat die alte Kunst, Heyne die alte Poesie vom Schutt und Staube der Zeiten gereinigt, um ihr reines hellstrahlendes Bild dem erstaunten Blick der Zeitgenossen zu zeigen. Welcher deutsche Jüngling, der sich in der Schule der Alten bildete, hätte nicht Heyne's Schriften benutzt? Sie wurden in England nicht weniger geachtet und gebraucht, als in Deutschland. Von da verbreitete sich ihr Ruf nach Amerika; und nicht lange vor seinem Tode 14. Juli 1812. bekam Heyne die Nachricht, daß sein Virgil jenseits des Oceans neu gedruckt werde. Er selber erhielt nicht selten überraschende Beweise von der großen Achtung, die seine Werke und ihr Autor genossen. Als in der damaligen Kriegszeit die kaiserlich polnische Garde durch die göttinger Gegend zog, kamen zwei junge polnische Offiziere noch am Abend eine Stunde weit aus ihren Quartieren geritten, um ihn zu sehen und für den Unterricht zu danken, den sie ihm schuldig seien. Als im folgenden Jahre die spanischen Regimenter durch die Stadt zogen, ließ sich ein spanischer Oberoffizier mit seinem Adjutanten bei Heyne melden. »Er habe – sagte er – Heyne's sämmtliche Ausgaben, bis auf die letzte des Pindar, und komme ihn kennen zu lernen und sich zu erkundigen, wo diese zu haben sei?« Erst beim Abschiede erfuhr Heyne, daß der so gelehrte Mann der General Marchese della Romana war, der mit ihm gesprochen hatte.

Mit besonderem Fleiß widmete sich Heyne dem philologischen Seminarium, dessen Leitung ihm ganz überlassen war, so daß die Auswahl und Aufnahme der Mitglieder bloß von ihm abhing. Er betrachtete dieses Institut als eines der wichtigsten, denn hier war es, wo die künftigen Lehrer von Schulen, Gymnasien, zum Theil auch von Akademien gebildet wurden, hier war es, wo er seine Kenntnisse, seine Methode praktisch bewährte. Die Uebungen im Seminar bestanden in der Interpretation und im Disputiren. Für die Interpretation ward bald ein griechischer, bald ein lateinischer Dichter oder Prosaiker gewählt. Hier war Heyne sehr streng, er sah genau auf grammatische Erklärung, aber beschränkte sich nicht darauf. Am schärfsten wurden die behandelt, die viel zu wissen glaubten; mit sichtbarer Freude horchte er dagegen auf das sich entwickelnde Talent. Das Disputiren (stets in lateinischer Sprache) geschah über Abhandlungen oder Aufsätze, welche die Verfasser vorher ihm und den selbstgewählten Opponenten einhändigen mußten. Die Wahl des Gegenstandes war jedem selbst überlassen, in so fern er nur Bezug auf klassische Literatur hatte. Er pflegte selbst diese Aufsätze zu kritisiren. Bei den Disputationen machte er geraume Zeit den Zuhörer, und auch, wenn er einsprach, war es keine Folge, daß er gerade Recht behalten mußte. Darin war Niemand anspruchsloser, als Heyne; die Bemerkung des Schülers galt so viel, wie die des Meisters.

Chr. v. Rommel erzählt in seinen »Erinnerungen« u. A.: »Ich zog im Anfang des Jahres 1800 zur Universität Göttingen, welche damals durch einen seltenen Verein großer Gelehrten, durch eine ungehinderte literarische Freiheit und ihre, jedem Wißbegierigen zugängliche, auserlesene und geschmackvolle Bibliothek auf dem Gipfel ihres Ruhmes stand. Hier, wo mein erwachter Geist einen unendlichen Spielraum für meine Wißbegierde ahnte, eröffnete sich mir eine neue Welt: der unerschöpfliche Schatz der Griechen und Römer durch Heyne; die Betrachtung der alten und neuen Weltgeschichte und der allgemeinen Länder- und Völkerkunde durch Eichhorn, Schlözer und Heeren; die Anschauung der Natur durch Blumenbach. Aber mein Hauptlehrer blieb Heyne, der eigentliche Regent dieser Universität, der mich unter seine Esoteriker (Eingeweihte) in das philologische Seminarium aufnahm, dessen geistreiches Forscherauge sich vom Katheder herab so oft liebevoll auf mich richtete, dessen zuweilen abstoßendes, herrisches Wesen, wenn er, einem gebannten Orakel gleich, aus seinem, mit unzähligen Papieren beladenen Arbeitszimmer heraustrat, mich niemals abschreckte, dem ich einst mit Thränen im Auge gestand, daß ich die große in mir vorgegangene ästhetische Veränderung (einen mir bisher fremden, auf die Schönheit der Form gerichteten Sinn) seinen archäologischen Vorlesungen und der Erklärung der unvergleichlichen Kunstwerke des klassischen Alterthums verdanke. Einflußreich auf meine Studien war es auch, daß ich, in der Nähe der Bibliothek, Heyne gegenüber wohnte und in der Benutzung der frühesten Morgenstunden mich ganz nach seinem Muster richtete.«

Bis an sein Lebensende war Heyne auf seinem Katheder; ein plötzlicher Schlagfluß machte seinem Leben ein Ende, das er auf 83 Jahre brachte. Sein liebster Wunsch war ihm gewährt, er war am Ziel angekommen mit völliger Geisteskraft. Die Leichenfeier, welche ihm die Universität veranstaltete, war im Geiste des Verewigten: einfach und herzlich; der Weg zu seiner Ruhestätte war mit Rosen bestreuet, die der Verewigte so sehr geliebt und gepflegt hatte.