|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Rom, 14. Februar

In der Mitte des Januar gelangte ich zum Ende des letzten historischen Kapitels; da überfiel mich so große Schwermut, daß ich den Schluß nicht niederschreiben konnte; ich verschob ihn bis zum Herbst.

Ich habe mich an die kulturgeschichtlichen Teile des letzten Bandes gemacht.

Schlözer erhielt einen Ruf als Geschäftsträger nach Mexiko, wohin er am 27. Januar abging; er hat Rom nach einem Aufenthalt von fünf Jahren mit großem Trauern verlassen, und so sahen auch wir ihn ungern scheiden. Es ist übrigens gut, daß sich Schlözer den Salons in Rom entrissen hat. Er arbeitete nichts mehr, las nie mehr ein Buch, kaum eine Zeitung.

Am 26. Januar gab Arnim Schlözer das Abschiedsdiner; ich lernte dort Savigny kennen, den ehemaligen Gesandten am Bundestage, Unterstaatssekretär, und wie man sagte, Rivale Bismarcks. Er ist streng katholisch, sprach sich aber mit einem Schein von Freisinnigkeit aus, doch vermied er die römische Frage.

Bei der Fürstin Wittgenstein sah ich Longfellow: ein schöner Kopf, große Verhältnisse in den Zügen, frei und offen, weißes Haar und weißer Bart, beginnendes Greisenalter bei voller Kraft. Er spricht vortrefflich deutsch, wie alle anderen Kultursprachen. Man rühmt seine Dante-Übersetzung als vorzüglich. Am Dienstag werde ich bei Frau Terry, der Witwe des amerikanischen Bildhauers Crawford, mit ihm im Palast Odescalchi zusammentreffen.

Es kam hierher Dr. Gustav Kühne, als Mitglied des jungen Deutschland bekannt; ein ältlicher Herr, der einen etwas burschenschaftlich aussehenden Mantel und rotes Halstuch trägt. Man rühmt ihn als anspruchlos, was viel wäre, da er dem jungen Deutschland angehörte. Geistreiche Frauen sind mit Kühne, von denen eine sogar ein Gedicht vorlas, wozu sie mein Leben in Rom veranlaßt hatte.

Rom, 11. April

Der Papst feiert heute sein 50jähriges Priesterjubiläum, und diese persönliche Angelegenheit ist zu einem großen Ereignis der katholischen Welt geworden. Alle Länder haben Deputationen, Adressen und Geschenke geschickt, welche täglich in den Vatikan einliefen. Gregor XVI. hatte also Unrecht, die Erfindung der Eisenbahnen und Telegraphen ein Werk des Teufels zu nennen, denn ohne sie könnten heute so großartige Demonstrationen nicht in Szene gesetzt werden. Dies Fest soll der Welt dartun, daß Rom noch immer der große Opferaltar für die zahlende Menschheit ist. Als ich gestern das Gewühle des römischen Volks um den Vatikan sah, wünschte ich Gervinus herbei, damit er sich von der Lebensfähigkeit des Papsttums überzeuge.

Die Kundgebungen des katholischen Deutschlands sind sehr groß, alle Journale reden davon. Das Zentralkomitee der dortigen Vereine hat eine Riesenadresse eingesandt mit einer Million Unterschriften in 17 prachtvollen Bänden; jede Diözese hat Geld geschickt; die katholischen Hauptstädte schickten besondere Festgaben, so Köln das Bild seines Doms. Man berechnet, daß eine Million Taler allein aus Deutschland eingegangen sei. Auch der »sehr protestantische« König von Preußen hat durch seinen Abgesandten, den Herzog von Ratibor, ein Gratulationsschreiben und eine Vase geschickt. Er hat fast mehr getan als die katholischen Souveräne, worauf man hier großes Gewicht legt. Gemälde, Mosaiken, Goldpokale, Kruzifixe, Reliquiarien, Teppiche – alles das ist seit 14 Tagen nach dem Vatikan gelangt. Sechs große Kisten kamen aus Amerika, mit der Adresse des Papsts und der Bezeichnung, sie am 11. April zu eröffnen. Man machte eine derselben auf und fand darin Schokolade, unter dieser Goldklumpen aus Kalifornien.

Alle Gemeinden des Kirchenstaats haben Gaben eingesandt. Sie kamen zum Teil auf schöngeschmückten Wagen. Ich sah den von Subiaco, welcher ganz mit Blumen überdeckt war. Weißgelbe Fahnen ragten aus den Ecken, mit der Aufschrift la devotissima Subiaco. Eine Kommission der Aufseher des Heiligen Vaters empfängt alle diese Festgeschenke und stellt sie in den Hallen des Hofes Bramantes auf, wo ich sie gestern gesehen habe. Sie bilden eine kleine Industrie- und Produktenausstellung von Latium und Tuscien. Man sieht dort römische Seide, Töpfe aus Civitacastellana, Früchte aus Nemi, Schwefel und Alaun aus Viterbo und Tolfa, Marmor aus Scurcola, Filzhüte aus Alatri, Decken aus Veroli, Wein aus der Sabina, aus Frascati und Velletri, selbst vergoldete Fässer; Kringel aus den armen Orten der Volsker; selbst Kohlen, selbst lebendige Kälber; 12 Säcke mit Korn tragen den Namen Mentana. Der päpstliche Hof könnte sich mit diesen Viktualien lange Zeit versorgen. Sie sollen an die Armen verteilt werden.

Der Papst hat seinen schönsten Tag erlebt. Welcher Mensch ist irgendwo so reich beschenkt worden? Welch ein Monarch kann sich rühmen, daß sein Ehrentag zu einem Festtage für die Welt geworden sei? Das Papsttum ist also noch eine moralische Idee, man sage, was man wolle; es kann noch auf die Liebe vieler Menschenklassen zählen, man bestreite dies, wie stark man wolle. Die Tatsachen reden.

Als Pius IX. die Deputation der römischen Provinzen empfing, sagte er, daß bald die Tage des Friedens und Glücks über dem schönen Italien aufgehen würden, sul bel paese che Apennin parte e'l mar circonda e l'Alpi. Seit seiner Thronbesteigung hat er nicht so viel zu reden gehabt. Man sieht ihm keine Ermüdung an; er strahlt von Glück. Er war 27 Jahre alt, als er heute vor 50 Jahren in der Kirche Sant' Anna dei Falegnami seine erste Messe las und damals Lehrer am Institut Tata Giovanni. Man nennt ihn hier einen der glücklichsten Päpste. »Sehen Sie«, so sagte mir gestern ein Priester, der sich die Miene des Liberalen gab, »statt heute ausgedienter Nobelgardist mit 40 Scudi Einkommen zu sein, ist er noch Papst und wird von der ganzen Welt mit Geschenken überschüttet. Er wird auch die Fabel non videbis annos Petri zu Schanden machen, denn ihm glückt alles.«

Die Ultramontanen beten ihn als ein überirdisches Wesen an. Seine künftige Heiligsprechung ist zweifellos.

Rom prangt im Blumenschmuck; Bilder und Transparente verherrlichen Pius IX. auf Straßen und Plätzen. Im Borgo steht ein Triumphbogen mit der für die heutige Stimmung Roms charakteristischen Inschrift:

Popoli Seguaci di Christo Entrate per la Via Trionfale nel Tempio Vaticano, Pio Nono P. M. offre sull' altare di Pietro il perenne olocausto secondo dal decimo lustro di sacerdozio, forcero di migliori eventi al Romano Principato. Ritornerete con gli ulivi e le palme a salutare nel concilio ecomenico il trionfo della verità e della sapienza. L'universo in un solo voto e congiunto.

Die enormen Kosten dieser Feierlichkeiten sind durch Beiträge der Bürger und Priester aufgebracht; selbst den Soldaten ist ein Tag Löhnung abgezogen worden.

Der Goldschmied Castellani zeigte mir den Pokal, welchen das römische Municipium dem Papst verehrte, ein schönes Werk, 30 000 Lire an Wert. Auf viele Millionen berechnet man alle diese Festgeschenke.

Um 8 Uhr morgens las der Papst die Messe am Hochaltar St. Peters; dann gab er 1000 Personen ein Frühstück im Gebäude der Sakristei. Dann Parade der Truppen auf dem Platz St. Peter. Um 4 Uhr nachmittags Empfang der Deputationen.

Die Osterzeit war regnerisch und winterlich. Ich nahm meine Arbeiten wieder auf. Ich beendigte die zwei kulturhistorischen Kapitel. Da der Stoff so sehr angewachsen ist, werde ich den Band doch teilen und zwei aus ihm machen.

Die junge Gräfin Elisabeth reiste vor fünf Wochen ab und ließ mir zum Abschied sehr schöne Verse, welche mich auffordern, zum positiven Christusglauben zurückzukehren. Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.

Der Augenarzt Gräfe aus Berlin war hier. Er ist sehr leidend. Man hält ihn für verloren. Er reiste nach Neapel und kam nur auf eine Nacht hierher zurück.

Rom, 25. April

Das Festgewühl ist vorüber, die Fremden verlassen Rom. Bei Arnim lernte ich den Herzog von Ratibor kennen und seinen Begleiter, Graf Frankenberg. Ich traf dort auch den Bruder Ratibors, den Kardinal Hohenlohe, der mich in seine Villa d'Este nach Tivoli einlud.

Bei Arnim zum Diner gewesen, mit Dr. Springer aus Bonn, dem Verfasser der Geschichte der jüngsten Vergangenheit Österreichs. Gestern kam der Prinz Wilhelm von Baden, ein kräftiger Mann, liberal und entschieden für das Mediatisieren aller Fürsten Deutschlands; die Notwendigkeit dieser Tatsache spricht er rückhaltslos aus. Auch Kanzler und Frau von Tallenay waren dort und die Generalin von G.

Ich arbeite jetzt wieder frisch, wie in meinen besten Tagen. Mit Cotta habe ich mich schnell verständigt, den Band VII in zwei zu teilen.

Die Norwegerin Frau K. wunderte sich über den Kultus, den wir hier mit der Schönheit treiben; sie kam aus Paris, wo man nur dem Geist huldigt. Vielleicht ist es wahr, was sie bemerkte: in Frankreich ist der Geist, in Deutschland der Stand (!), in Italien die Schönheit das Ideal. In diesem Winter gab es nun zufällig so viele Schönheiten, wie ich nie zuvor in der Gesellschaft beisammen sah. Zuletzt erschien noch die Gräfin R. aus Venedig, nicht mehr ganz jung, aber hinreißend. Wenn sie in den Salon trat, strahlte sie wie ein angezündeter Kandelaber, ihr anmutiges Leben erhellte alle Gesichter. Besonders schön war auch die Brasilianerin V., die bei der Gräfin Hohenthal spanische Lieder sang.

Rom, 9. Mai

Am 1. Mai fuhren wir nach den Cervara-Grotten zum Künstlerfest; ich folgte nur aus Artigkeit der Aufforderung, obwohl ich die Langeweile voraussah. Um 4 Uhr riß ich mich in der Tat los. Ich dachte an das, was mir oft Pauline gesagt hatte, daß ich die Natur eines wilden Pferdes habe, welches die Stränge zerreißt und durchbricht, wenn irgendeine Vorstellung es scheu macht.

Prinz Wilhelm von Baden kam mehremals zu mir, und wir gingen auf dem Pincio spazieren. Er bekennt sich rückhaltslos zu den liberalsten Grundsätzen in bezug auf die Umgestaltung des Vaterlandes.

Rom wird jetzt wieder still. Die Fremden sind fort; die ernste Pflicht bleibt zurück. Vortrefflich sprach letzthin die Fürstin Wittgenstein über den Wert der geistigen Existenz in tätiger Arbeit, wie es die meine ist. Sie schreibt einen Artikel über die Freundschaft; ich sagte ihr dazu: die Freundschaft bedarf zu ihrer Wirklichkeit eines halben Lebens, die Liebe eines Augenblicks; wie kostbar ist die Freundschaft, und wie göttlich ist die Liebe!

Abgereist sind Graf Krockow und Frau, die Gräfin Schlippenbach und Tochter und die Tochter Gneisenaus, Gräfin Brühl.

Rom, 15. Mai, Pfingstsonntag

Am 11. war ich mit dem Prinzen Wilhelm und Lindemann nach Ostia gefahren; es war ein schöner Tag; ich nahm ein Bad im Meer. Ich fand zu Hause einen phantastischen Brief von einer Tochter Rückerts, die mir unbekannt ist. Heute fuhr Prinz Wilhelm nach Florenz; Lindemann und ich begleiteten ihn zur Eisenbahn, wo er den General Zappi in seinen Waggon nahm. Er hat keine oder sehr wenig Hoffnung auf die Vereinigung der Süddeutschen mit dem Norden; er meint, daß der Widerstand in Schwaben und Bayern nur durch Gewalt kann überwunden werden.

Der ehemalige Redakteur des Pester Lloyd, Dr. Weiß, erklärte mir, daß Deutsch-Österreich schon im Jahre 1866 bereit war, die Preußen als Wiederhersteller des deutschen Reiches zu begrüßen; diese Provinzen, so meinte er, würden den Dualismus in Österreich nicht ertragen; der Kaiser liebäugle jetzt mit Ungarn, weil er sich über kurz oder lang doch auf Pest werde zurückziehen müssen.

Rom, 2. Juli

Am Ende Mai fiel ich in das Fieber, wovon ich noch nicht hergestellt bin. Dr. Manassei besteht auf meiner Abreise. Ein öder Monat, ganz finster, wo ich nahe an den Pforten des Hades war.

Stagione morta. Doch habe ich vier Kapitel druckfertig gemacht.

Siena (Aquila Nera), 11. Juli

Am 8. Juli trat ich meine Reise an, nachdem ich wieder einen Fieberanfall gehabt hatte. Die Terrys fuhren im Zuge bis Livorno. Ich blieb die Nacht in Pisa, wo ich nur den Dom von außen wiedersehen konnte, so einherschleichend als ein Fieberschatten.

Am 9. nach Siena; hier ging ich sofort auf das Archiv, wo jetzt Luciano Banchi Direktor ist. Ich habe daselbst auch gestern gearbeitet, viele Briefschaften durchgesehen. Abends am 9. überfiel mich Fieber und eine heftige Kolik, wohl in Folge der Hitze. Ich glaubte, sterben zu müssen. Der Himmel ist von Dünsten umzogen, in denen die Sonne als ein roter Diskus hängt. Selbst am Morgen war das Tageslicht unheimlich rot. Heute um 5 Uhr reise ich nach Florenz.

Florenz, Fontana, 17. Juli

Die Hitze war hier unerträglich; das Tageslicht rot, wie in Siena. Gleichwohl habe ich auf dem Archiv gearbeitet und nehme viele neue Urkunden mit mir. Gesehen habe ich wenig Personen: den alten Heyse, Sabatier und Amari, bei denen ich einmal auf der Villa war. Ich konnte mich nicht viel bewegen. Das Grab Paulinens mehrmals besucht und dort Anordnungen getroffen. Heute war ich in Pitti und den Uffizien. Man baut viel in der Stadt, worin sich die Residenz des Königtums wohl für immer fixiert. Die Mauern sind niedergerissen; Vorstädte hereingezogen; großer Luxus in Läden; neue Paläste – ein frisch aufstrebendes Leben.

Stresa am Lago Maggiore, 20. Juli

In Mailand kam ich am 18. vormittags an, blieb den Tag dort – es war sehr heiß – nächtigte im Hotel Reichmann und reiste am 19. nach Arona, von dort nach Stresa. Ich fand Perez wohl und zufrieden. Ich erkannte, daß ich zu dieser Art Befreiung von den Leidenschaften niemals gelangen werde. Sie würde doch nur ein moralischer Tod sein. Das Institut zu Stresa hat 100 Zöglinge; die Tätigkeit ist preiswürdig, und ein so hoher Geist, wie Perez, ist schon allein hinreichend, dem Wirken sittliche Kraft zu verleihen.

Ich gehe morgen nach der Schweiz. Das Fieber bin ich nur der Tatsache nach los; sein Prinzip ist zurückgeblieben samt dem empfindlichen Knochenschmerz. Ganz zerschlagen fühle ich mich; Ixion auf dem Rade.

Zürich, 26. Juli

Am 21. von Stresa abgefahren. Ich stieg in Canobbio aus. Dann von Magadino nach Bellinzona. Neben mir saß ein Franzose, der sich als Korsen von Geburt kundgab, ein geistreicher, in jeder Literatur heimischer Mann. Es war Conti, Chef des Kabinetts des Kaisers, er kam aus den Bädern von Montecatini; wie es scheint hatte er eine Mission in Rom. Er verteidigte die Jesuiten, wobei er Ranke zitierte. Sonst hatte er die weitesten Ansichten über die Fortschritte der Zivilisation und bedauerte nur, bald sterben zu müssen. Als wir unsere Karten austauschten, kannte er mich durch ›Korsika‹. Er ging über Basel nach Paris zum Kaiser zurück.

In Bellinzona erhielt ich den Cabrioletsitz und behauptete ihn bis Flüelen. Die Nacht war schön. Auf dem Übergang über den S. Gotthard wich zuerst die fieberhafte Stimmung von mir, und ich begann, wieder heller in die Welt zu sehen. Zwei Stunden stieg ich zum St. Gotthard aufwärts, kam dort oben ermüdet an (es war 8 Uhr des Morgens); das erste, was mir ins Auge fiel, war die Aufschrift des Gasthauses: Hôtel de la Prose. Wenn man die blühenden Wildnisse des Irrtums längst hinter sich gelassen und sich durch Dorn und Dickicht die Pfade gebahnt hat, so findet man auf der Hochebene des Lebens das Hotel der Prosa zur Einkehr. Ringsum kühle Steine, vor mir ein stiller See, ohne Gewächs am Ufer, außer hie und da die Vergißmeinnichtblume – auf den Gipfeln frostiger Schnee. Dann gings sausend abwärts.

In Flüelen blieb ich die Nacht; am 23. über den See nach Luzern und weiter nach Zürich.

Am 24. zog ich in die Pension Rinderknecht, welche mir Frau Colban empfohlen hatte. So gemein der Name ist, so gut ist das Haus. Es sind hier ein paar junge Polytechniker und ein alter Norweger, welcher stumm dasitzt, weil er seine Frau verloren hat. Er soll stundenlang ihr Bild anstarren. Ich arbeite auf der Stadtbibliothek. Der Bibliothekar Dr. Horner führte mich ins Museum ein (die Lesegesellschaft), und dort las ich eine Reihe von traurigen Nachrichten: den Tod des Dr. Julius Braun, eines wahrhaft genialen Menschen, welchen eigene Schroffheit und kleinliche Feindschaft der Fachmänner vom Katheder fortgedrängt hatte; ferner die Erkrankung des edeln Gervinus und Gräfes. Doch erhielt ich gestern über Rom einen Brief von Gervinus, und heute widerrufen die Zeitungen die Nachricht.

Zürich, 21. August

Man sieht, daß Zürich eine Schöpfung sozialer Demokratie ist. Hier ist alles Gegenwart. Der Schweizer ist zu ewiger Neutralität in seinen Bergen verdammt, greift nicht in die politische Entwicklung Europas ein, repräsentiert nur das demokratische Prinzip mitten unter den Großmächten; sein Land ist ein Asyl für alle Parteien der Welt. Nachdem die Schweizer im Sonderbundskrieg ihre Verfassung durchgekämpft haben, sind alle Gegensätze bei ihnen ausgetilgt, und nur diese erzeugen Leben. Die goldne Mittelmäßigkeit ist das Schweizerglück, langweilig, wie jedes kampflose Dasein. Sie weiten in Zürich noch das demokratische Wesen aus; jedes Gesetz soll vor die Abstimmung der Gemeinden kommen.

Einiges Leben erzeugt das Polytechnikum; es zählt fast 600 Schüler. Die Hälfte davon sind Deutsche. Die Universität ist schwach besucht. Auch Frauen läßt man zu den medizinischen Studien zu. Gegenwärtig studieren hier sieben junge Damen, Engländerinnen, Deutsche, Amerikanerinnen.

Ich habe einige Züricher Professoren kennengelernt, meist Deutsche. Kinkel traf ich in einem Garten mit seiner Familie und sah ihn dann noch einmal. Er ist als Kunstprofessor beim Polytechnikum angestellt. Seine Gestalt hat etwas Athletisches, was mich überraschte, da seine Schriften dies nicht verraten. Ich war erstaunt, ihn sich zu Bismarck bekennen zu hören; er sagte, daß die Männer von 1848 überflügelt seien und daß man mit der vollendeten Tatsache weitergehen müsse. Hier hörte ich, daß es sein Wunsch sei, noch in Deutschland eine Rolle zu spielen, was wohl kaum in Erfüllung gehen dürfte. Seine Schicksale haben ihn nicht gebeugt – dies ist rühmlich; aber jene Leiden im Gefängnis und so weiter möchte er in bezug auf ihre Bedeutung für das Vaterland doch überschätzen. Seine zweite Frau ist Königsbergerin.

Rüstow suchte ich noch zuletzt auf. Ich fand ihn an demselben Tisch unter Schriften sitzend wie vor fünf Jahren, bekleidet mit demselben roten Garibaldihemde, nur war dies um fünf Jahre älter und fadenscheinig geworden. Er ergoß sich über alle Deutsche in Zürich, auch über Kinkel, in einer Flut von Schimpfreden, in plebejischen Ausdrücken. Er war nervös aufgeregt und schien mir gemütskrank; die Norm aller Dinge für ihn ist das Jahr 1848. Er scheint erbittert, weil man weder in der Schweiz noch in Deutschland von seinen Kräften hat Gebrauch machen wollen. Er lebt als Eremit, mit allen Menschen zerfallen. Mit dem Stift in der Hand bewies er mir, daß Frankreich keinen Krieg mit Deutschland führen könne, weil sein Heer nur ein Drittel der numerischen Stärke des deutschen besitze. Er sagte, daß er mehr, als man wisse, für den Frieden zwischen beiden Nationen gearbeitet habe. Unter der Wucht seines Schicksals, nämlich der Danklosigkeit, scheint dieser talentvolle Mann zu erliegen oder sich einzubilden, daß er ein Märtyrer sei.

Boretius, Professor des Rechts, lernte ich kennen, doch reiste er bald ab. Es gibt hier eine Reihe von jungen deutschen Professoren, für welche Zürich die erste Station zu sein pflegt; so Exner, ein Wiener, Rose, Hermann etc. Bursian, Professor der Archäologie, meinen Reisegefährten in Sizilien vor 16 Jahren, fand ich auch hier. Er hat einen Ruf nach Jena angenommen, ein tüchtiger, gelehrter und doch lebendiger Mann.

Von Historikern ist mir die Bekanntschaft Büdingers wert geworden, welcher die mittelalterliche Geschichte Österreichs bearbeitet hat. Er lud mich zum Frühstück und dort waren auch Professor von Wyß, Meier und Bursian.

Zürich feierte vor kurzem den 50jährigen Geburtstag Gottfried Kellers, seines besten Dichters. Keller ist ein ernster und verschlossener Mann, fast schüchtern, jetzt als Staatssekretär des Kantons angestellt.

Ich sah auch Ferdinand Keller, den Entdecker der Pfahlbauten. Das von ihm gestiftete Museum ist merkwürdig; es sind daselbst auch Skulpturen aus Ninive aufgestellt. Ich sah solche zum erstenmal.

Frau Wesendonk, eine liebenswürdige Dame von schöngeistigen Neigungen, lud mich auf ihre Villa am See, wo ich zweimal war. Sie bildet den Mittelpunkt für die auserwählte deutsche Gesellschaft. Vor Jahren hatte sie aus Musikschwärmerei Richard Wagner in ihre Villa aufgenommen. Dr. Wille, ehemals Redakteur eines Hamburger Journals und jetzt in Meilen am See ansässig, erzählte mir von dem Treiben dort und von anderen Heldenstücken des Egoismus dieses berühmten Musikers.

Vorgestern fuhr ich auf dem See zu Wille, in Begleitung des Pfahlbauten-Entdeckers; dort fand sich eine kleine Tischgesellschaft zusammen. Keller und ich gingen abends an dem Seestrande zurück bis Erlenbach, wo wir wieder aufs Schiff stiegen. Überall erfreute mich der Wohlstand der kleinen Orte, wo man sonntags nur fröhlichen Menschen begegnet. Wille zeigte mir am See das Haus, worin Goethe auf seiner Schweizerreise getanzt hatte.

Gestern war viel Schießen in der Stadt und auf den Höhen, in meiner Pension sogar Feuerwerk und Tanz. Die Knaben hielten ihr Augustfest, das sogenannte Knabenschießen, wobei Kinder jeden Alters in die Luft feuern.

Nach fast drei Wochen langem schlechten Wetter ist jetzt sonniger Herbst eingetreten; dies hat meinen Zustand verbessert. Das Fieber ist nicht zurückgekehrt, aber noch ist der häßliche Knochenschmerz geblieben.

Ich erhielt die Nachricht vom Tode des alten Commeter; er starb in Neapel im Hotel Washington am 15. August. Dort fand ihn der Buchhändler Detken sanft eingeschlafen. Ich habe einen meiner ältesten Freunde in Rom verloren und werde ihn sehr vermissen. Commeter, ehemals Kunsthändler in Hamburg, war ein deutscher Urmensch und Original.

Berg bei Stuttgart, 13. September

Am 25. August verließ ich Zürich, nächtigte in Ulm und traf am 26. in Stuttgart ein. Ich sah Cotta und den Baron Reischach. Wir haben unsere geschäftlichen Beziehungen abgeschlossen. Wir kamen überein, eine bessere Ausgabe von ›Korsika‹ zu machen, welche sofort in Angriff genommen werden soll. Ich habe mich deshalb acht Tage fast ausschließlich mit der Durchsicht dieses Buchs beschäftigen müssen. So durchlebte ich noch einmal jene entzückende Wanderung, und wie sie mich vor 17 Jahren von Gemütsbewegungen befreite, so verdanke ich ihr auch jetzt wieder einen ähnlichen Dienst. Wegen der bevorstehenden Jubelfeier Humboldts hat Cotta eine Volksausgabe des ›Kosmos‹ gemacht. Er sagte mir, daß Humboldt eigentlich schon mythisch geworden sei – aber war er für das »Publikum« auch während seines Lebens je mehr als eine Mythe? Sind große Menschen überhaupt mehr als eine solche, mögen sie leben oder tot sein?

Vom buchhändlerischen Standpunkt sei das Verhältnis der Teilnahme des Publikums am ›Kosmos‹ wie 20 000 Exemplare des ersten Bandes zu 5000 des letzten.

Cotta sagte mir, daß die Poesien Lenaus noch stark gelesen würden; Platen sei in Abnahme.

Cotta zieht die literarisch-artistische Anstalt seines Hauses in München ein. Es scheint überhaupt, daß er sich beschränken will; doch bleibt die Druckerei der ›Allgemeinen Zeitung‹ nach wie vor in Augsburg.

Gleich nach meiner Ankunft begann ich, auf der Bibliothek zu arbeiten, und dort fand ich alle meine Freunde wieder, Stälin, Heyd, Wintterlin. Wintterlins Lustspiel von vaterländisch-württembergischem Inhalt ›Die Bürgermeisterin von Schorndorf‹ sah ich in Cannstatt aufführen. Es zeigt gutes Talent, spielte sich frisch weg und erntete Beifall ein.

Ich fand auch Ludwig Walesrode hier. Er ist trotz seines beginnenden Greisenalters noch frisch und lebhaft, noch derselbe bedürfnislose und liebenswürdige Diogenes, voll Humor. Er gab mir seine Humoresken zu lesen, welche in Berlin bändchenweise erscheinen. Walesrode hat Verwandtschaft mit Börne und dieselbe politische Tendenzsucht, doch mit minderer Bitterkeit. Sein Witz ist oft glänzend und seine Geistesgegenwart bewundernswürdig.

Walesrode hat sich mit seinem alten Freunde und Münchner Studiengenossen Auerbach überworfen. Er zeigte mir den Artikel, welchen er über dessen Roman ›Auf der Höhe‹ geschrieben, und ich begriff vollkommen die Erbitterung Auerbachs. Walesrode hat ihn als Fürstendiener, Götzendiener und Falschmünzer zu brandmarken gesucht und ihn ganz eigentlich an den Wurzeln seiner Stellung als Schriftsteller des Volks ausgegraben. Das wahre Motiv für diesen Angriff scheint der Preußenhaß und Republikanismus Walesrodes zu sein. Auerbach hat eine dargebotene Versöhnung abgelehnt.

Ich sah Auerbach flüchtig bei Reischach, auf seiner Durchreise nach Baden. Er ist älter geworden, aber immer noch kraftvoll, frisch und voll Leben; jedenfalls einer der glücklichsten Schriftsteller der Gegenwart. Auch wird er reich. Cotta hat seinen neuen Roman ›Das Landhaus am Rhein‹ in 20 000 Exemplaren ausgegeben – ein Erfolg, der in den buchhändlerischen Annalen Deutschlands kaum erhört sein dürfte. Auerbach hat sich in Berlin fixiert.

Am 7. September hatte ich meine erste Begegnung mit Freiligrath im Café Marquardt, wohin ihn Walesrode brachte. Die Persönlichkeit Freiligraths überraschte mich. Er ist fast so stark beleibt wie Falstaff und nachlässig in der Kleidung – ein großer, mächtiger, fast löwenartiger Kopf mit sehr hoher Stirn, lange, ins Grau spielende Haare – breite Züge voll Weichheit; sein Ausdruck und Wesen sprechen eine gesunde, fast flamländische Natur und reine Herzensgüte aus. In dem Ruf dieser vorzüglichen Eigenschaften steht auch Freiligrath überall. Seine Rede ist frei von Absicht; ich hörte ihn nie etwas Geistreiches sagen. Am 10. September war ich bei ihm zum Tee (noch nach englischer Sitte). Ich sah dort seine Frau, eine geborene Melos aus Weimar, eine feine, würdige Erscheinung. Ich vermied jedes politische Gespräch, worin wir nicht würden übereinkommen sein; denn er will nichts von Preußen wissen. Lächelnd wies ich nur auf den schwarz und weiß getäfelten Fußboden in seinem Vorhause. Freiligrath lebt in Stuttgart im Genuß der ihm von Deutschland gestifteten Rente und kann nun sein Alter in glücklicher Ruhe hinbringen. Er hat vor kurzem zwei Töchter verheiratet. Von seinen Söhnen ist der eine Kaufmann, der andere Gerber geworden. Wie es scheint, will die demokratische Partei Freiligrath an Waldecks Stelle als Abgeordneten wählen – doch dürfte er auf dem Felde der Politik wenig Lorbeeren zu pflücken haben.

Moritz Hartmann fand ich nicht mehr in Stuttgart. Er nahm die Redaktion des Feuilletons der ›Neuen Freien Presse‹ in Wien an, wurde aber so krank, daß die Ärzte ihm keine Hoffnung mehr gaben.

Am 11. kam Ludwig Friedländer von Baden her, wo er Turgenjew besucht hatte. Wir fuhren Sonntag nachmittags in Begleitung des Dr. Großmann nach Eßlingen.

Wilhelm Lübke sah ich flüchtig; er hat ein Auge verloren, trägt aber sein Unglück mit Geduld. Er will die Königin Olga nach Rom begleiten, schon im November.

Ich traf bei Reischach den Prinzen Hermann von Weimar, Bruder des regierenden Fürsten; er hat eine württembergische Prinzessin zur Frau und bewohnt schon seit Jahren seinen Palast in der Neckarstraße.

Den Sohn des Philosophen Fichte traf ich eben dort; er war Professor in Tübingen, lebt jetzt hier, soll nichts vom Geist seines Vaters geerbt haben. Er sagte mir, daß man in München mich als Verfasser der Artikel bezeichne, welche die ›Allgemeine Zeitung‹ wider den Papst brachte; das habe ihm Döllinger gesagt. Wenn die ›Allgemeine Zeitung‹ Artikel über römische Fragen bringt, so schiebt man sie mir oft genug in die Schuhe.

Die Spannung auf das Konzil scheint in Deutschland groß zu sein. Vor zehn Tagen tagte hier die Protestanten-Versammlung, welche eine gut redigierte Antwort auf die Einladung des Papsts zur Bekehrung erlassen hat. In Fulda tagten wiederum die katholischen Bischöfe. Hefele ist zum Bischof von Rottenburg erwählt, aber vom Papst noch nicht bestätigt worden.

Man versicherte mich, daß die württembergische Armee immer preußischer gesinnt werde. Chef des Generalstabes ist der Oberst von Suckow, Sohn der mir bekannten Emma Niendorf (welche mich gestern aufsuchte), und dieser Mann gilt als Führer der Unionspartei in jenen Sphären. Die demokratische Partei ist gleich fanatisch wie die katholische. Ihr Organ, der ›Beobachter‹, soll vom König von Hannover erhalten werden. Doch behauptet man, daß die nationale Partei langsam Boden gewinne. Dies sei auch in Bayern der Fall. Man hat gewagt, dem Könige Ludwig in einem Journalartikel, ich weiß nicht welches Blattes in Bayern, den Rat zu geben, Krone und Szepter niederzulegen und sich ganz dem Waldleben und der Romantik zu widmen wie der Herzog in ›Wie es Euch gefällt‹.

München, 24. September

Am 17. reiste ich von Cannstatt nach Augsburg, wo ich abends eintraf, die Redakteure der ›Allgemeinen Zeitung‹ nicht mehr auf dem Bureau fand und nur mit dem Faktor Pohl den Druck des dritten Bandes besprach.

Am 18. von Augsburg nach München. Ich fand im Hôtel Leinfelder Freund Lindemann schon eingetroffen. München war noch belebt durch viele Fremde.

Ich sah die Ausstellung. Es gibt dort einen Überfluß von Mittelgut, la mediocrité internationale, die Richtung nach dem Realismus stark hervortretend.

Gervinus und Frau kamen, beide hergestellt, doch betrübt durch den Tod ihres ausgezeichneten Freundes, des Medizinalrats Pfeuffer. Wir verlebten einige angenehme Stunden zusammen, besuchten auch die Galerie Schack. Schack war abwesend in Venedig.

Ich traf Paul Heyse, mit welchem ich die frühere Beziehung herstellte. Er sieht noch sehr jugendlich aus, obwohl er schon einen Sohn von 14 Jahren hat.

Auf der Bibliothek fand ich nur Halm.

Kaulbach und Frau traf ich wieder in ihrem Garten. Man rezensiert scharf die Kartons, welche von Kaulbach in der Ausstellung sich befinden, wie die Schlacht von Salamis. Der Rezensent ist Friedrich Pecht.

Döllinger war verreist. Die Reformationsschrift ›Janus‹ ist entweder sein Werk, oder er hat doch den größesten Anteil an ihr. Oldenbourg hat dieses Werk im Verlag, aber unter einer Leipziger Firma drucken lassen; dies sagte er mir selbst und deutete mir unverhohlen an, daß Döllinger der Verfasser sei. Dieses Buch, die Ausführung der Konzilium-Artikel in der ›Allgemeinen Zeitung‹, ist eine der heftigsten Reformationsschriften, welche gegen das Papsttum und die Kurie irgend wann und wo seit den Zeiten des Marsilius von Padua und Occam erschienen sind. Luther hat kaum mehr gesagt, als in ihr geschrieben steht. Ihr Verfasser sagt sich von der römischen Kirche entschieden los.

Ich lese in einem Heft der ›Historisch-politischen Blätter‹ Münchens, welches mir Oldenbourg gab, daß die ›Donauzeitung‹ bald nach dem Erscheinen jener Konzilium-Artikel Döllinger geradezu als den Verfasser bezeichnete und ihn direkt aufforderte, seine Autorschaft zu bekennen oder abzulehnen: aber Döllinger erwiderte kein Wort.

Vorgestern nacht kehrte mein Fieber mit Heftigkeit wieder. Ich aß 24 Stunden nichts und schlief dann elf in einem Zuge, so daß ich mich jetzt besser befinde. Das rauhe und wechselnde Klima in München ist unerträglich.

Gestern fuhr ich nach Starnberg, die Witwe des Dr. Julius Braun zu sehen und ihr meine Teilnahme zu bezeugen. Braun war eine leidenschaftliche Natur, doch zu exzentrisch und in Theorien verrannt. Er ging an dem Kampf mit der Welt zugrunde, welche seine Leistungen nicht anerkannte, und in der er keine öffentliche Wirksamkeit finden konnte. Seine beste Schrift sind wohl die ›historischen Landschaften‹.

Als ich gestern abend mit Hirsch und Lindemann im englischen Café saß, traten Herr von Thile, Frau und Sohn herein. Thile erklärte mir, daß von dem baldigen Eintritt Badens in den Norddeutschen Bund keine Rede sei; im Gegenteil würde der Eintritt Süddeutschlands in Preußen als eine Last betrachtet werden. Moltke namentlich habe erklärt, daß im Falle eines Krieges es besser wäre, ohne den Südbund zu kämpfen; denn man könnte sich dann leichter mit Frankreich auseinandersetzen, während die Truppen des Südens absichtlich zu spät eintreffen würden und diese Alliierten überhaupt nur im Trüben fischen möchten. Mich ärgerte der Begriff »Alliierte« Deutschland gegenüber, so daß ich darüber eine Bemerkung machte. Es scheint mir, daß das Berliner Preußentum dem Süden ein Greuel ist und so wohl noch lange bleiben wird.

Modena, Albergo Reale, 29. September

Am 25. verließ ich München. Ich hatte noch Döllinger aufsuchen wollen, welcher am 24. zurückgekehrt war, aber Unmut und Trägheit hinderten mich daran, obwohl ich ihm durch Graf Arco meinen Besuch angekündigt hatte. Arco sagte mir, daß Döllinger nach langer Überlegung sich entschlossen hatte, den ›Janus‹ anonym erscheinen zu lassen, weil er, wie er annahm, ohne dies als ein von der Kirche Abgetrennter könnte angesehen werden und so den Zusammenhang mit anderen Katholiken liberaler Richtung einbüßen würde. Er sei auch von französischer Seite vielfach angefragt worden und habe auf dem Schlosse Actons eine Zusammenkunft mit Dupanloup gehabt; dieser sei entschieden für die Opposition; er könne auf fünfzig französische Stimmen zählen; ebensoviele aber werde Deutschland ins Feld stellen. Die Minorität würde immerhin für Rom schreckend genug sein. Später wolle Döllinger persönlich eintreten.

Am 27. über Verona und Padua nach Bologna, wo ich nächtigte. Am 28. ging ich nach Ronzano hinauf. Die Gozzadini waren melancholisch, ich nicht minder. Der ganze Tag geistesöde. Die Gräfin selbst gestand mir, daß die Einsamkeit dort oben sie menschenfeindlich, egoistisch und zu Fixationen im Gemüt geneigt mache. Der Horizont ist unvergleichlich; aber nur mit den Augen kann man sich dort ergehen.

Auf der Bibliothek sah ich Frati; er hat diese prächtig geordnet; ihr Lokal ist ohnegleichen. Ein ganzer Saal enthält nur bolognesische Schriftsteller. Frati hat den ersten Band der Statuten Bolognas beendigt.

Ich stieg heute am Morgen von Ronzano hinunter und fuhr nach Modena. Vergebliche Gänge zum Marchese Campori, zu Antonio Capelli, welche auf der Campagna waren. Endlich führte mich ein alter Herr, Borghi, Bibliothekar der Palatina, erst dorthin und schloß mir jene Säle auf, wo Muratori sein Leben zugebracht hat. Die Bibliothek zählt etwa 100 000 Bände. Den Hauptsaal zieren die Büsten der drei großen Modenesen, Sigonius, Muratori und Tiraboschi; auch die Büste des jüngst verstorbenen Numismatikers Cavedoni ist dort aufgestellt. In der Contrada Emilia hat man die Statue Muratoris errichtet und den Platz nach ihm genannt. Ohne Muratori hätte ich die ›Geschichte der Stadt‹ kaum schreiben können, und wer überhaupt kann die Geschichte des italienischen Mittelalters schreiben ohne fremde Hilfe? Kein Autor war so oft in meinen Händen als er, der Vater der modernen Geschichtsforschung überhaupt.

Borghi führte mich hierauf ins Archiv des Hauses Este, diese berühmte diplomatische Fundgrube, woraus Muratori so viel geschöpft hat. Es befindet sich in einem wüst aussehenden Hause in vielen Zimmern gut geordnet. Mignoni, Archivist der diplomatischen Abteilung, brachte mich gleich zu den Exzerpten, welche der Archivar Campi für Sir John Acton fertigen läßt. Acton setzt Schreiber in allen Bibliotheken der Welt in Bewegung, um ihm Material zu seiner Geschichte der Kirche zu schaffen. Er hat die reichen Mittel dazu; aber ich fürchte, er wird sich in dem Stoffe selbst ertränken. Morgen werde ich die Relationen der Agenten des Hauses Este aus der Zeit der Borgia durchsehen. Sie hat schon Armand Beschet, wie ich dort sah, kopiert, aber noch nicht veröffentlicht.

Der Herzog von Modena hat mit der italienischen Regierung ein Abkommen getroffen, seine Güter zum Teil wieder erhalten und das zurückgegeben, was er von Schätzen des Staats mit sich nach Wien genommen hatte, zumal eine kostbare Medaillensammlung und viele seltene Handschriften, auch die Bibel der Armen, den ersten Holzdruck vor der Buchdruckerkunst, Autographen und dergleichen.

Ich habe viel Freundlichkeit von den Herren im Archiv erfahren, namentlich vom alten Campi, welcher ein gelehrter Kenner des Dante ist. Im künftigen Jahre will ich nach Modena zurückkehren und auch das Archiv der Gonzaga in Mantua zu Rate ziehen.

Rom, 10. Oktober

Am 1. Oktober nach Livorno.

Sonntag am 3. nach Rom.

Entzückende Herbstluft; die Stadt noch still – Besuche machte ich keinen, Gänge kaum einen, nur nach dem St. Peter, wo ich die Arbeiten für den Konklavesaal sah – sie sind fast vollendet; die Sitze von Holz in Hufeisenform; zu beiden Seiten noch je eine Kapelle mit Holztürmen. Diese sollen zur Restauration und zu Latrinen dienen, und beide Anstalten werden wohl diese alten Herren Bischöfe oft genug nötig haben. Am 5. Oktober überfiel mich ein heftiges Erkältungsfieber mit Augenentzündung, was mir so oft wiederkehrt – erst heute weicht dies Übel. Ich habe gleichwohl meine Urkunden schon an Ort und Stelle gebracht.

Brockhaus schickte mir die fertig gewordenen Aushängebogen der lateinischen Sommen, Parthey seine mir gewidmete Ausgabe der ›Mirabilia Romae‹ und Oldenberg seine Äschylusübersetzung mit einem schönen, an mich gerichteten Einleitungsgedicht.

Die Reise ist beendigt, ich gehe wieder auf den altgewohnten Fährten und will mich jetzt mit Eifer meiner Arbeit hingeben.

Tätig sein, gut leben, Ruhe in der Seele haben: wie der alte Fritz gesagt hat.

Rom, 24. Oktober

Fremde beginnen anzukommen. Die Königin Olga wird erwartet. Liszt kam gestern und sagte mir, daß er in die Einsamkeit nach der Villa d'Este gehe und dort Monate lang bleiben wolle, um dem Menschenschwarm zu entgehen. Er will ein Musikstück für das Jubiläum Beethovens fertigmachen, wozu ich ihm ein paar Verse schrieb, als Ergänzung derjenigen, welche er komponieren sollte. Er scheint das tiefste Bedürfnis nach Arbeit zu haben.

Julius Mohl aus Paris besuchte mich. Er bleibt hier ein paar Wochen, nur zur Erholung, will nichts von Galerien sehen, nur ausruhen. Er versicherte mich, daß Frankreich die moralische Niederlage von 1866 nicht ertragen könne: dies sei der Grund der ganzen Opposition und der Mißachtung des Kaisers.

Döllinger schrieb. Er wünscht, daß ich ihm dann und wann etwas über das Konzil mitteile, um dann solche Berichte verwenden zu können. Ich habe ihm noch nicht geantwortet. Mir flößt das Konzil nicht das geringste Interesse ein. Ich werde erst später sehen, welches Verhältnis ich als Beobachter zu diesem Ereignis haben kann.

In der vorigen Woche wurde der Grundstein zu der Konziliumsäule vor S. Pietro in Montorio gelegt. Sie setzen also schon das Monument, ohne zu wissen, wie das noch zu legende Ei geraten und was aus ihm auskriechen wird.

Die Fürsten reisen nach dem Orient zur Eröffnung des Suezkanals – in Wahrheit ist diese ein Glanzpunkt in der Geschichte unseres merkwürdigen Jahrhunderts und so wichtig für die Zivilisation, als es einst die Umsegelung des Kaps der Guten Hoffnung gewesen ist.

Rom, 4. Dezember

In dieser Zeit habe ich den siebenten Band druckfertig zu machen gesucht, ohne damit zum Abschluß zu gelangen. Dies und Unlust zum Schreiben haben mich an der Fortsetzung meiner Aufzeichnungen gehindert.

Die Erwartung der Römer, daß sich ihre Stadt des nahen Konzils wegen mit Fremden anfüllen werde, ist nicht eingetroffen. Gegen 500 Bischöfe sind zwar angekommen, aber sie haben in geistlichen und weltlichen Palästen Wohnung genommen; auch die Reisenden vom Suezkanal sind ausgeblieben. Zu mir kamen wenig Menschen, ein paar Engländer und Deutsche. Unter jenen war Acton, welcher seit einigen Tagen zum Pair ernannt, jetzt also Lord Acton geworden ist. Er hatte Döllinger in München gesprochen. Er wußte noch nichts Bestimmtes über die Disposition der römischen Partei wegen des Dogmas der Infallibilität und ob die Jesuiten Kraft haben würden, dasselbe in Szene zu bringen, oder ob sie ihren Rückzug nehmen wollen. Für das Dogma sind die meisten Romanen, die Engländer unter der Fahne Mannings und viele Franzosen. Entschieden dagegen hat sich Dupanloup ausgesprochen, ferner Darbois von Paris und Maret. Auch der Kardinal Bonnechose ist dagegen. Schwarzenberg (welcher in der Anima wohnt), ein Mann von großer Autorität, soll erklärt haben, seine Würden niederzulegen, wenn das Dogma proklamiert werden sollte.

Acton sagte mir, daß Hefele, der jetzige Bischof von Rottenburg, zu ihm geäußert habe: Deutschland werde in zwei Jahren protestantisch sein, wenn das Dogma durchgehen sollte. Die Jesuiten haben übrigens die Rechnung der Stimmen gemacht und gefunden, daß sie auf die große Mehrheit zählen können.

Der Konziliumsaal ist fertig: die Sitze mit rotem Tuch für die Kardinäle, mit grünem für die Bischöfe ausgeschlagen; schlechte flandrische Tapeten an die Wände gehängt; die Bildnisse aller Päpste, welche Konzile abgehalten haben, dort angebracht. Man hat Tribünen abgeteilt für gekrönte Häupter, für das diplomatische Corps, für den hohen römischen Adel. In der Mitte des Konziliumraumes steht ein Altar, dahinter eine Rednertribüne, welche dem Thron des Papsts zugekehrt ist.

Antonelli empfängt Bischöfe schon um 8 Uhr des Morgens. Alles soll in den Kommissionen erledigt sein; aber der Kardinal hat geäußert, daß das Konzil Jahre dauern könne.

In der vorigen Woche hielt Graf Trautmannsdorff seinen Empfang. Das ganze Wesen machte mir wenig Eindruck, vielleicht weil ich schon dafür abgestumpft bin. Es war kein Glanz in den schönen Sälen des venezianischen Palasts; auch wurden sie durch die vielen Konziliumpriester verdunkelt. Diese Monsignoren, darunter auch Armenier mit schwarzen hohen Mitren, füllten die Räume an; ich bemerkte deutsche Kardinäle, aber kannte deren niemand. Ein Fremder in Uniform erschien, ganz besät mit Diamanten, selbst seine Schuhschnallen leuchteten davon.

Die Königin Olga von Württemberg kam anfangs November ohne den König. Sie nahm Wohnung im Hôtel Costanzi. Professor Lübke begleitete sie als Führer durch die Museen. Ich wurde dort zu Tisch geladen. Die Königin sprach geistreich und gut über Rom. Sie kannte meine Beziehungen zur Großfürstin Helene, ihrer Tante, zur Baronin von Rhaden, selbst zum Hause Meyendorff. Sie deutete an, daß die Katastrophe von Meyendorff mit dem Papst ihr Mißfallen erregt habe als ein plump ausgeführter Theatercoup.

Ihre Gestalt ist hoch und schlank, ihre Bewegung nervös lebhaft, doch immer edel und schön. Alles in ihrer Nähe vergöttert sie. Lübke, ein einfacher und ruhiger Mann, schwärmt für sie.

Mit ihr ist die Großfürstin Vera, ihre Nichte, die Tochter Konstantins und Schwester der Königin von Griechenland, ein junges Mädchen von 15 Jahren. Die Königin reist zwar incognita unter dem Titel einer Gräfin von Teck, aber sie machte doch dem Papst offiziellen Besuch, und dieser erwiderte ihn in großer Auffahrt. Alsbald brachten Journale Berichte von Auslassungen, die der Papst über den Vater der Königin und die Verfolgung der Kirche in Rußland gemacht habe; doch ist dies erfunden.

Alle vertriebenen Fürsten Italiens, die gegenwärtig hier sind, Leopold von Toskana, der von Parma, die Neapolitaner etc. haben der Königin Besuche gemacht. Ich sah den ganzen Schwarm dieser Entthronten lachend von der Eisenbahn hereinfahren, als ich zu den Exequien Overbecks ging nach S. Bernardo alle Terme. Denn Overbeck ist vor vierzehn Tagen 80 Jahre alt gestorben.

Gestern war ich wieder bei der Königin zum Diner, mit Visconti, der mit seinem großen Ordensstern und seiner Suada die römische Wissenschaft zu repräsentieren suchte.

Die Königin sprach viel über Rußland und daß das Reich noch eine große Zukunft habe – was man eben von Russen immer hört. Sie wollte den Dichter Tolstoi nicht gelten lassen; sie nannte ihn einen Dilettanten, der an Schwermut leide. Als ich sagte, daß sein ›Iwan der Schreckliche‹ auf der Petersburger Bühne einen » succès d'estime« gehabt habe, setzte sie hinzu › et de costume‹.

Es regnet seit zwölf Tagen; ein ganz trostloser Winteranfang.

Von Fremden bemerke ich den Oberst von Stein, welcher mit Bazaine in Mexiko war und jetzt Chef des Generalstabes in Königsberg ist: er erschien mir als ein vollendeter Mann.

Rom, 9. Dezember

Gestern um 8 morgens wurde das Konzil im St. Peter eröffnet. Ich ging dorthin mit Lindemann und Frau Kolban, bei strömendem Regen. Ungeheure Menschenmenge im Dom. Nirgend ein Platz zu finden. Nur von weitem sah ich in den geöffneten Konziliumsaal, woraus die roten Sitzreihen, die Medaillons der Päpste und eine geschmückte Tribüne hervorschimmerten. Ich sah nichts von der Prozession; nicht einmal die Mitra eines Bischofs. Die Hitze war unerträglich; Dampfwolken stiegen aus den durchnäßten Kleidern und Schirmen, von deren Abtropfen der Marmorboden in eine Lache verwandelt war.

Die Kaiserin von Österreich, die vor einigen Tagen nach Rom kam, war anwesend. Sie blieb eine Viertelstunde lang in der Menschenmenge fest, bis ihr die Schweizergarde den Weg bahnte. Auch die Königin Olga wohnte der Feierlichkeit bei.

Der Gesang des Veni creator Spiritus, welchen die Prozession der Bischöfe anstimmte, soll viele nervenschwache Menschen zu Tränen gerührt haben. Die Sitzung dauerte bis 4 Uhr nachmittags.

Dupanloup ist endlich angekommen.

Döllinger schickte mir seine Mahnung an die deutschen Bischöfe und bat mich nochmals, ihm über den Gang des Konzils Nachrichten zukommen zu lassen. Ich antwortete ihm heute ablehnend. Ich bin durch meine wissenschaftliche wie persönliche Stellung in Rom zum Schweigen genötigt; auch habe ich keine klerikale und diplomatische Verbindungen, die mich über die Geheimnisse der Sessionen aufklären könnten. Ich habe endlich kein Interesse für diese geistliche Komödie und ihre flachen Absichten.

Gar schickte mir aus Venedig wichtige Abschriften von Depeschen, die ich noch verwerten kann, ehe mein Manuskript abgeht.

Rom, 13. Dezember

Am 10. Dezember fand die erste Session des Konzils statt unter dem Vorsitz des Kardinals de Luca. Fünf Kardinäle hat der Papst zu seinen Delegaten gewählt, darunter auch Reisach, der in Genf erkrankt ist.

Der Erzbischof Darbois soll sich so heftig gegen die römischen Projekte ausgesprochen haben, daß ihm de Luca das Wort entzog. Darbois, Dupanloup und Maret sind die Führer der französischen Opposition. Überhaupt scheint, wie fast immer auf Konzilien, die Initiative Frankreich anzugehören. Die Österreicher versammeln sich zu Beratungen beim Fanatiker Nardi. Man will wissen, daß sie den Fuldaern und den Preußen Opposition machen. Die Anwesenheit der österreichischen Kaiserin steht mit dem Konzil in keinem Zusammenhang.

Der ›Janus‹ Döllingers ist auf den Index gesetzt.

Rom, 19. Dezember

Am 16. nahm Lübke die ersten vier Kapitel des Bandes VII mit nach Stuttgart; die übrigen habe ich noch zurückbehalten, teils um noch andre Urkunden aus dem Archiv Venedig abzuwarten, teils weil ich noch das Bild Roms um das Jahr 1500 zu entwerfen habe.

Ich war am 16. abends 7 Uhr mit Lindemann nach dem Bahnhof gefahren, um noch die Königin Olga dort zu sehen. Wir stießen unterwegs auf den Leichenzug des Bildhauers Tenerani; es war ein fürstliches Begängnis mit vielen Fackeln und Wagen. Mit Tenerani erlischt die letzte lebendige Tradition der Zeit Canovas und Thorvaldsens in Rom.

Mit dem Bahnzuge von Neapel war eben der Kronprinz von Preußen angekommen, um auch nach Florenz weiterzufahren. Arnim und Frau empfingen ihn.

Abends zahlreiche Soiree bei Arnim. Dort war auch der Kardinal Schwarzenberg, ein großer stattlicher Mann. Lichnowski sagte mir, daß er scharf Opposition mache und schien darauf stolz zu sein. Ich sah den Erzbischof Haynald von Kolocze wieder und machte die Bekanntschaft von Lepsius, der eben von Ägypten gekommen war. Lepsius sieht mit weißen Haaren noch blühend und kräftig aus; er hat einen markierten Kopf. Die junge Santa Croce, welche mit dem Marchese Rangone verheiratet ist, lud mich ins Haus Sforza-Cesarini ein, eine Einladung, die mir des Archivs wegen sehr willkommen ist.

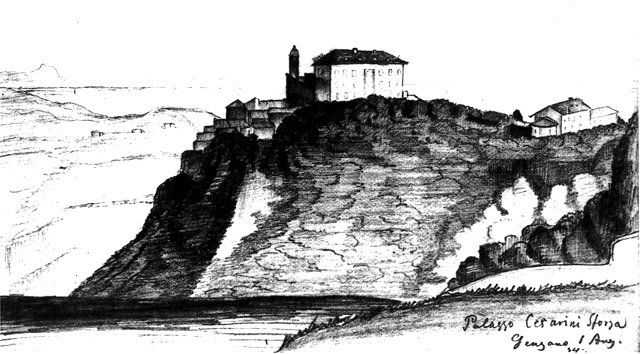

Palazzo Cesarini-Sforza, Genanzano, 1. 8. 1854

Am 16. kam zu mir der Abt Greyer von Mühlhausen, um mir für die ›Geschichte Roms‹ zu danken; er habe sie auch dem Bischof von Straßburg zu lesen gegeben; ich sei der erste Geschichtschreiber, welcher Rom und das Papsttum in neuem Licht aufgefaßt habe. Er sagte mir, daß 14 Trappisten, lauter Franzosen, die Gründe der Tre Fontane hinter St. Paul zu kolonisieren angefangen haben. Sein eigenes Kloster datiere erst von 1825 und zähle jetzt schon 114 Mitglieder; sie seien Landwirte und Bierbrauer und würden reich; daher wollten sie bauen, auch eine Bibliothek stiften, um sich auf die Wissenschaft zu verlegen. Beweis, daß die Wissenschaften überall einen Grad von materieller Wohlhabenheit voraussetzen.

Am 4. Dezember hat der Papst seine Bulle erlassen, welche für den Fall seines Todes die Papstwahl ordnet: sie solle nur von den Kardinälen vorgenommen werden, das Konzil eo ipso vertagt sein. So soll der Einmischung des Konzils in die Papstwahl vorgebeugt werden. Man hört nur Unbestimmtes über die Sitzungen und daß die Opposition der Franzosen, Dupanloup-Maret, vereinigt mit Schwarzenberg und den Fuldaern, heftig sei.

Rom, 26. Dezember

Die Opposition richtet sich zunächst gegen die Geschäftsordnung, welche vom Papst eigenmächtig festgesetzt ist, obwohl sie, wie auch die Wahl der Beamten, dem Konzil gehörte. Von den Kommissionen ist die für Vorschläge die wichtigste, und diese ist einfach vom Papst ernannt. Sie besteht aus Patrizi, di Pietro, Angelis, Corsi, Sforza-Riario, Rauscher, Bonnechose, Cullen, Barili, Monaco La Valletta und Antonelli und aus 14 Patriarchen, darunter der Fanatiker Manning sich befindet. Kein Vorschlag darf in den Sitzungen gemacht werden, ehe er von dieser Kommission genehmigt wurde, und tut sie dies, so wird erst der Wille des Papsts eingeholt. So ist dieser Gebieter über das Konzil und alles dasjenige, was dort zur Sprache kommen soll. Er beherrscht die Versammlung in jeder Richtung; seine Infallibilität ist Tatsache; es fehlt ihr nur die dogmatische Feststellung.

Wie auf jedem früheren Konzil ist der Zwiespalt zwischen der Papstgewalt und dem Episkopat auch auf diesem schon erklärt. Doch kommt noch dies hinzu, daß hinter dem Papst der Orden Jesu steht, dessen Sprachrohr Pius IX. selber ist. Die Jesuiten glauben, ihrem Ziele nahegekommen zu sein, und das ist die Leitung der ganzen Kirche durch sie selbst.

Es gab heftige Auftritte in den Sitzungen. Der Kardinal Matthieu ist unter Vorwand von Geschäften in seiner Diözese abgereist, und der Trappistengeneral bestätigte mir, daß er dies aus Unwillen über die Form getan hat, welche dem Konzil aufgezwungen worden ist.

Dupanloup hat die französische Opposition vereinigt; sie zählt 18 Prälaten; sie haben eine Adresse erlassen, eine Art von Protest gegen das Reglement. Noch schärfer soll der Protest der Deutschen sein, mit denen sich auch die Österreicher unter Schwarzenberg vereinigt haben.

Das Mittelalter kommt wieder frank und frei in den Bullen des Papstes hervor, so in jener, worin er alle Artikel zusammenstellt, welche eo ipso die Exkommunikation nach sich ziehen: Raub von Kirchengut, Lesen verbotener Schriften, Nichtachtung der Erlasse der Inquisition, Ketzerei, Berufung an das Konzil vom Papst u. dergl. Diese Bulle ist ein Extrakt des »Syllabus«. Sie hat großes Aufsehen erregt, selbst Cesare Cantù fühlte sich veranlaßt, dem Papst darüber ein Wort zu sagen, der ihm antwortete: ich kann niemand gerecht werden, ich habe ja die Exkommunikationsfälle, deren früher einige hundert waren, auf nur 40 herabgesetzt, und auch dies ist noch nicht genug.

Man hofft, in die Opposition auch die Orientalen hineinzuziehen, und in diesen Prälaten dürfte doch noch etwas von dem alten Widerwillen der griechischen Kirche gegen die Papstgewalt zurückgeblieben sein.

Während unsere Zeit überall daran arbeitet, die Gewalten zu dezentralisieren, bietet Rom das Schauspiel einer bis zum Wahnsinn sich steigernden Vergöttlichung der Despotie dar. Wenn diese wirklich durchgeführt werden sollte, wenn die Bischöfe aus Furcht und Fanatismus sich dem Willen des Papsts unterwerfen sollten, so wird sich hoffentlich die Einheit Deutschlands in einer zweiten Reformation schneller vollziehen.

Auch der Widerstand des Ultramontanismus in Bayern dürfte gebrochen werden; dort sitzt, wie Giesebrecht mir schreibt, der König im Schnee in einem Alpenschloß, während das Ministerium sich in Auflösung befindet und die Jesuiten das ganze Land umwühlen.

Ich bin in Ruhe Zeuge dieser Vorgänge in Rom und freue mich, daß der hiesige Wahnsinn sich rein und vollständig auszudrücken gezwungen wird.

Rom, 31. Dezember

Gestern beendigte ich die Darstellung der Gestalt Roms um das Jahr 1500, welche mich 14 Tage lang beschäftigt hatte und schloß damit den siebenten Band ab. Ich werde nur noch einen Monat an der Durchsicht der letzten Kapitel zu tun haben. Schon jetzt fühle ich mich freier.

Das Jahr ist dahingegangen – nach endlosen Regenwochen hat sich gestern der Himmel aufgeklärt. Die Sonne des ewigen Rom scheint wieder und macht an die alten Götter des Lichts glauben.