|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

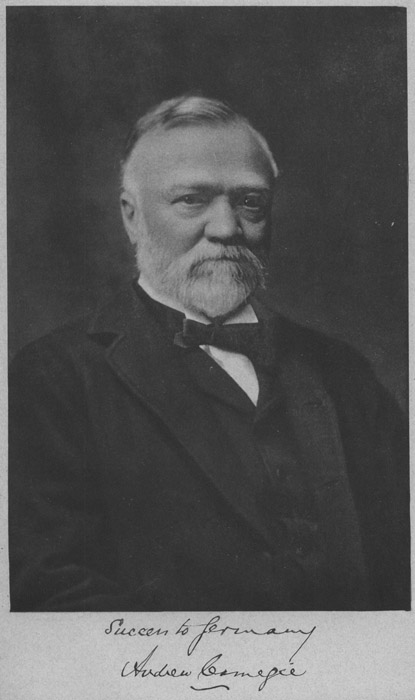

Vergl. Andrew Carnegie, From Telegraph Boy to Millonaire by Bernard Alderson, London, Artur Pearson Limit.

Die beispiellose volkswirtschaftliche Entwickelung der Vereinigten Amerikanischen Freistaaten hat eine in der Geschichte der neueren Zeit bis dahin unbekannte Klasse von Männern hervorgebracht: die Billionäre. Gegenüber den Reichtümern dieser Klasse erscheinen selbst die Reichtümer der altrömischen Kaiserzeit von nur mäßigem Umfange, und das um so mehr, als viele der nach Billionen zählenden ungeheuren amerikanischen Vermögen nicht im Laufe und durch die Arbeit mehrerer Generationen, sondern durch den Fleiß, die Intelligenz und die Sparsamkeit eines einzigen Mannes erworben wurden. Ein geradezu klassisches Beispiel für das, was ein mit den nötigen Eigenschaften ausgerüsteter Geschäftsmann in einer verhältnismäßig kurzen Zeitspanne unter amerikanischen Verhältnissen zu leisten vermag, ist der Schotte Andrew Carnegie. Er ist am 25. November 1837 zu Dunfennline, einer der ältesten und geschichtlich merkwürdigsten Städte Schottlands, als der Sohn eines armen Webers geboren. Sein Vater und dessen Bruder – Andrews Oheim – waren beredte Anhänger der Chartisten-Bewegung; sie hatten keine große Achtung vor königlichem Blut; »noch heute« – so bekannte nicht unlängst der Billionär Carnegie – »steigt mir das Blut zu Kopf, wenn ich von einem König oder irgend einem anderen erblichen Vorrecht reden höre.« Die Familie Carnegie war eine Familie von Republikanern. Vierzig Jahre später gab Andrew seinen Anschauungen in seinem Buche »Der Triumph der Demokratie« beredten Ausdruck. Dennoch lernte er mit der Zeit auch die Vorteile weise geübter königlicher Gewalt, soweit dieselbe ihm ein Ausdruck des Volkswillens schien, schätzen. Bei den Jubiläumsfestlichkeiten für die Königin Victoria hielt der teilweise Bekehrte auf die Gefeierte eine glänzende Lobrede. Nach Andrew Carnegies Meinung, welche allerdings mit den politischen Tatsachen im schärfsten Widerspruche steht, sind auch die vereinigten britischen Königreiche, gerade so wie die vereinigten amerikanischen Freistaaten eine Republik, nur mit dem Unterschiede, daß die britische Republik von einem gekrönten, die amerikanische von einem ungekrönten Staatsoberhaupte repräsentiert werde. Andrew Carnegies politische Überzeugungen erhielten Wesen und Farbe durch den Bruder seines Vaters; sie waren, da die Familie schon in Andrews Knabenjahren nach Amerika auswanderte, seinem Fortkommen eher förderlich als hinderlich.

Die Umwälzung im Webergewerbe durch die Einführung der Maschinenarbeit zwang den Vater Andrews dazu, die Heimat zu verlassen. Eines Tages kam er mit dem niederdrückenden Bekenntnis nach Hause, er könne keine Arbeit mehr finden. Andrew war damals erst zehn Jahre alt; aber sein klarer Verstand und noch mehr sein feinfühlendes Herz begriff nur allzu gut, was das bedeute. Nach reiflicher Erwägung faßte die Familie den Entschluß nach Pittsburg in Pennsylvanien auszuwandern; dort hatten bereits Verwandte der Carnegies einige Jahre vorher eine behagliche Existenz gefunden. Dem jungen Andrew wurde das Scheiden von der alten Heimat besonders schwer, und noch in späteren Jahren erklärte der Besitzer einer der schönsten Paläste in ganz New-York: »Was Benares für den Hindu, Mecca für den Mohammedaner, und Jerusalem für den Christen ist, all das und mehr als das ist Dunfennline für mich.«

Es gelang dem Vater Andrews gleich nach seiner Ankunft in einer Baumwollenfabrik Arbeit zu finden; Andrew selbst trat mit zwölf Jahren als Klöppel-Junge ins Geschäft; er begann mit fünf Shilling Wochenlohn. Der Junge war nicht wenig stolz darauf, etwas zum Unterhalt der Familie beitragen zu können. Er mußte schwer genug für seine fünf Shillinge arbeiten – von früh morgens bis spät abends, nur unterbrochen durch eine Mittagspause von vierzig Minuten. Seine nächste Stellung war die eines Dampfkesselheizers; hier hatte er eine Lokomotive, welche die Maschinen einer kleineren Fabrik trieb, zu bedienen und zu beobachten. Gewiß ein recht schwieriger Posten für einen dreizehnjährigen Knaben. Die damit verbundene Verantwortlichkeit machte den jungen Andrew zeitweise nervös; selbst im Schlafe schreckte ihn die Möglichkeit eines gefährlichen Versehens bei der ihm übertragenen Arbeit auf. »Ich war jung und hatte meine ehrgeizigen Träume,« so erzählte er viel später, »ein Etwas in mir sagte mir, daß das nicht andauern und ich bald in eine bessere Lage kommen würde.« Was zweifellos den schnell zum Jüngling heranreifenden Knaben all' und jede Last leichter ertragen ließ, war das glückliche Familienleben im Elternhause. Jedes – die Mutter, der Vater und selbst Andrews jüngerer Bruder – tat seine volle Pflicht und Schuldigkeit; jedes war bestrebt, dem anderen die Sorge zu erleichtern und ein glückliches Gesicht zu zeigen. Vor allem war es die Mutter Andrews, eine resolute, dabei eine herzensgute und sparsame schottische Hausfrau, welche Glück und vorsorgende Liebe über die ganze Familie ausbreitete.

In seinem vierzehnten Jahre gelang es dem jungen Webersohn endlich, der Heizerstelle ledig zu werden. Ein Landsmann, gleichfalls aus Dunfennline, der sich im Telegraphenamt zu Pittsburg Ansehen und Amt errungen, verschaffte dem jungen Carnegie eine Stellung als Telegraphenjunge. Er hatte die Depeschen auszutragen und das brachte ihn zuerst mit Männern der Presse in persönliche Berührung; er hoffte, eines Tages selbst Artikel, ja sogar Bücher schreiben zu können. Andrew hatte nun einen Wochenlohn von zwölf Shillingen; allein ihn quälte immer die Furcht, daß er die Stellung wieder verlieren möchte, da er mit dem Geschäftsviertel der Stadt Pittsburg zu wenig vertraut und seine Gesundheit infolge der Überanstrengung bei Bedienung der Dampfmaschine nicht gerade fest war. Bald hatte er jedoch beide Hindernisse überwunden.

Fleißig und immer bestrebt, so viel wie möglich zu lernen, benutzte Jung-Carnegie jeden Morgen, in aller Frühe, bevor noch die Telegraphisten im Telegraphenamte waren, die ihm gebotene Möglichkeit zur Erlernung des Telegraphierens. Bei seinem bewundernswürdigen Gehör vermochte er sehr bald, allein durch das Ohr die eingehenden Telegramme zu entziffern. Sein Lehrer J. D. Reed berichtet in seiner »Geschichte des Telegraphen« mit Rücksicht auf Andrew Carnegie: »Mir gefiel der Junge, und ich sah sehr bald, daß er, obgleich klein, voller Geist war. Er war kaum einen Monat lang in meinen Diensten, als er mich frug, ob ich ihn das Telegraphieren lehren wolle. Ich begann ihn zu unterrichten und fand einen fähigen Schüler in ihm. Bald telegraphierte er so gut wie ich selbst.« Sehr bald bot sich Andrew eine besondere Gelegenheit, seine Fähigkeit zu zeigen. Eines Morgens traf, während er sich im Telegraphieren übte, eine Todesbotschaft aus Philadelphia ein. Jung-Carnegie machte sich sofort an das Übertragen der Nachricht, sodaß der angestellte Telegraphist bei seinem Eintritt bereits alles getan fand. Dieser Erfolg lenkte die Aufmerksamkeit auf den Jungen; kurz darauf erhielt er eine Stelle als Telegraphist mit 1200 Mk. Jahreseinkommen.

Er war erst sechszehn Jahre alt. Da sein Vater eben gestorben, und so der junge Andrew die Seinigen zu ernähren hatte, kam seine Beförderung gerade zur rechten Zeit. Daneben fand sich sehr bald ein Extradollar (4 Mk.), den die Pittsburger Blätter ihm wöchentlich für Ablassung und Übertragung der einlaufenden Depeschen anboten. Diese 4 Sh. behielt er für sich; es war sein erstes Spargeld. Seine Stellung als Telegraphist brachte den jungen Mann ganz natürlicherweise mit vielerlei Leuten in Verkehr. Unter anderem zog Andrew schnell die Aufmerksamkeit eines Herrn Scott auf sich, der zur Zeit Direktor der Pennsylvanien-Eisenbahn in Pittsburg war. Scott bot Jung-Carnegie eine Telegraphistenstelle im Dienste seiner Gesellschaft mit einem Mehrgehalt von 40 Mk. monatlich an. Andrew schlug ein und gewann in kurzer Zeit Vertrauen und Freundschaft seines Chefs.

Eines Tages teilte ihm Scott im Vertrauen mit, daß ein sehr gutes Geschäft durch Ankauf von 500 Dollars (2000 Mk.) Aktien der »Adam Express-Gesellschaft« zu machen sei. Die Aktien hatten einen Wert von je 240 Mk., und Scott erbot sich freiwillig, dem jungen Carnegie 400 Mk. vorzustrecken, wenn Andrew die nötige übrige Summe sich verschaffen könne. Andrew antwortete mit einem »Ja«, obgleich er noch keine Ahnung hatte, woher er die nötigen übrigen 1600 Mk. nehmen sollte. Jedoch er wußte jemanden, der stets Rat zu schaffen verstand: seine Mutter; ihr Finanzgenie hatte schon ganz andere Schwierigkeiten zu überwinden vermocht. Noch am selben Abend wurde Familienrat gehalten, und nachdem Andrew auseinandergesetzt, um was es sich handelte, erklärte seine Mutter: »Es muß durchgesetzt werden. Wir müssen eine Grundschuld auf unser Haus aufnehmen. Ich gehe morgen in aller Frühe nach Ohio, um Onkel Carnegie zu bitten, alles zu arrangieren.« So geschah es; das Geld war zur Stelle; die Aktien wurden gekauft und das Haus verpfändet. Damit war der erste Eckstein zu Andrews zukünftigem Reichtum gelegt. Noch heute ist Carnegie nie endenden Preises voll für den Mut seiner von ihm vergötterten Mutter bei dieser Gelegenheit. »Sie traf stets das Rechte, wo und wann irrte sie je?« rief er noch in späteren Jahren aus. Die Adam Express-Gesellschaft zahlte eine monatliche Dividende von einem vollen Prozent, und sein erster Check machte selbstverständlich dem jungen Mann unermeßliche Freude. Bald boten sich auch in seiner Stellung andere Gelegenheiten zur Auszeichnung. Früh erkannte Scott die großen Fähigkeiten seines Gehilfen, und als er während des großen Bürgerkrieges mit den Südstaaten zum Beistand des Kriegsministers ernannt wurde, nahm er den damals in seinem vierundzwanzigsten Jahre stehenden Carnegie mit in seinen neuen Wirkungskreis hinüber. Andrews Verantwortlichkeit wurde jetzt sehr groß. Er hatte den Transport von Truppen und Lebensmitteln zu überwachen; und zu gleicher Zeit auf das Netzwerk der Bahnen und Telegraphen Obacht zu geben.

Obgleich nicht in der Gefechtslinie stehend, war er merkwürdigerweise der dritte Mann, der verwundet wurde. Ein Telegraphendraht, der sich los gemacht, sprang ihm ins Gesicht und verursachte ihm einen tiefen Schnitt; doch das ließ ihn nicht von seiner Pflicht weichen. Er war bei verschiedenen Schlachten gegenwärtig und bei Bull-Run verließ er als einer der letzten das Schlachtfeld. Viel wichtiger jedoch für seine Zukunft wurden seine Erfahrungen im Telegraphenamt zu Washington; hier regte er ein Chiffersystem für das Telegraphieren an, welches außerordentliche Dienste leistete.

Kurz nach seiner Rückkehr aus dem Kriege lernte er auf einer Eisenbahnfahrt einen fremden Herrn kennen, der ihn fragte, ob er zu den Leitern der Pennsylvania-Bahn irgend welche Beziehungen hätte. Als Jung-Carnegie das bejahte, zeigte ihm der Fremde das Modell zu einem Eisenbahnschlafwagen. Carnegie erkannte sofort den Wert der Erfindung und sprach davon voller Enthusiasmus mit seinem Chef und Freund Scott. Dieser nahm mit dem Erfinder Rücksprache, und man beschloß, zwei Versuchswagen bei der Pennsylvanien-Eisenbahn einzustellen. Der Versuch fiel so erfolgreich aus, daß man zur Bildung einer Schlafwagen-Gesellschaft schritt. Man bot Carnegie eine Teilhaberschaft; er nahm sie an. Die zu dem neuen Unternehmen nötigen 480 Mk. schoß ihm bereitwilligst die Bank vor, mit welcher er unterdessen in Verbindung getreten war. Der geschäftliche Erfolg fiel so glänzend aus, daß er die späteren Aktieneinzahlungen aus den auf seinen Kapitalanteil fallenden Dividenden zu leisten imstande war. Und nicht allein das; er sah sich, nachdem er auch alle anderen von seiner Mutter und seiner Bank erhaltenen Darlehen zurückgezahlt, in dem Besitze eines recht hübschen Kapitals. Immer auf der Lauer nach Gewinn versprechenden Unternehmungen begann Carnegie nunmehr, Öl zu graben. Die Bedeutung des damals eben entdeckten Steinöls wurde nur von sehr Wenigen richtig eingeschätzt. Der junge Carnegie jedoch gehörte zu den Wenigen, welche in der neuen Entdeckung die Quelle unermeßlicher Reichtümer ahnten. Er kaufte daher zusammen mit einigen Freunden das durch seine Ölquellen jetzt berühmte Landgut Storey für 8000 Pfd. Sterl. (160 000 Mk.) Carnegie erzählt selbst auf den folgenden Seiten dieses Buches die Geschichte dieser Anlage. Hier genüge die Bemerkung, daß das neue Unternehmen Carnegie mit einem Schlage aus einem wohlhabenden zu einem reichen Manne machte. Dennoch verkaufte er seinen Anteil an Storey Farm sehr bald seinem Freunde Rockefeller, um seine ganze Kraft der Stahlfabrikation zu widmen. Mit welchem ungeheuren Erfolge – darüber berichtet er in dem hier vorliegenden Buche teilweise selbst. Als Abteilungs-Direktor der Pennsylvanien-Eisenbahn führten ihn seine Erfahrungen auf den Ersatz der hölzernen Eisenbahnbrücken durch eiserne Brücken. Damit eröffnete sich der von Carnegie gebildeten Keystone-Aktiengesellschaft ein ganz neues Feld. Bald wurden eiserne Eisenbahnbrücken ganz allgemein. Das gerade zu jener Zeit neu entdeckte Verfahren Bessemers für die Umwandlung des Eisens in Stahl, welches in Carnegie seinen mächtigsten Förderer und praktischsten Vertreter fand, führte schnell zur Gründung noch anderer Gesellschaften; unter ihnen sind die Homestead- und die Edgar Thompson-Stahlwerke die bedeutendsten. Sie alle sind Schöpfungen Andrew Carnegies, des einstmaligen armen Webersohnes und Telegraphen-Laufburschen; sie machten ihn zum »Stahlkönig« der ganzen Welt, denn niemals vorher war eine so staunenswerte Zusammenfassung industrieller Macht in ein und derselben Persönlichkeit erlebt worden. Carnegie wurde der große Stein des Anstoßes im Wege der Rockefeller und Morgan bei dem von letzterem geplanten Stahltrust. Der Trust hatte bereits alle wichtigen Bahnen und acht der ersten Stahlfirmen der Vereinigten Staaten mit einem Kapital von 118 000 000 Pfd. Sterl. (2 360 000 000 Mk.) in Händen; jetzt machte er Anstalten, Carnegie zur Unterwerfung zu zwingen. Rockefeller und Morgan übersandten dem »Stahlkönig« ein Ultimatum; es lautete dahin: er solle wählen zwischen einem Preis für seine Werke von 10 000 000 Pfd. Sterl. (200 000 000 Mk.) oder Zerschmetterung. Das war unverschämt, denn der jährliche Nutzen der Carnegieschen Werke betrug beinahe soviel, wie das Angebot. Carnegie antwortete mit der Drohung, für 3 000 000 Pfd. neue Werke zu errichten, groß genug, um den Kampf gegen den Trust aufzunehmen. Außerdem drohte er mit dem Bau eigener Bahnen, um dem Trust als Eigentümer der von ihm erworbenen Bahnlinien die Spitze zu bieten. Das brachte Morgan und Rockefeller zur Besinnung. Carnegie erhielt von dem Trust fünfzig Millionen Aktien mit einer Zinsgarantie von mindestens 5 Prozent; er bezieht also allein aus diesen Werken eine jährliche Einnahme von 50 000 000 Mk.

Carnegie, welcher längst die Bildung der Trusts vorausgesehen, zog sich jetzt gänzlich vom Geschäft zurück, um seinen Studien, seinen philanthropischen Plänen und vor allem seiner Familie zu leben. Er hatte das große Glück, seine Mutter, die im eigentlichsten Sinne des Wortes der Schutzengel seines Lebens gewesen, bis in sein bestes Mannesalter hinein zu behalten. So lange sie lebte, blieb er Junggeselle. Nach ihrem Tode heiratete er eine Amerikanerin, deren liebenswürdige Bescheidenheit und Gastfreundschaft von allen hochgepriesen wird. Er besitzt nur ein einziges Kind; ein Töchterchen von etwa zwölf Jahren. Seinen Gewohnheiten nach ist der Schloßherr von Skibo – dies der Name des von Carnegie in seiner alten schottischen Heimat erworbenen Landsitzes – außerordentlich einfach. Er raucht nicht und trinkt wenig. Wie er selbst gelegentlich erzählt, verdankt er seine auch noch heute eiserne Gesundheit seinem glücklichen Temperament; Sorgen hat er sich nach Behauptung seiner Geschäftsfreunde und Partner von jeher abgeschüttelt, wie die Ente das Wasser. Carnegie ist auch ohne nobilitiert zu sein ein Edelmensch. Neben seiner wunderbaren körperlichen und geistigen Zähigkeit verdankt er seine Erfolge vor allem seiner unerschütterlichen Rechtschaffenheit, Ehrenhaftigkeit und – seiner ausgezeichneten Mutter. Carnegie preist die Armut als Glück und Erfolg bringend; allein, wer gesund ist wie er, und ein so glückliches, wenn auch armes Familienleben wie er von seiner allerersten Kindheit an genossen, der ist nicht arm; nein, der ist geradezu reich zu nennen; viel reicher als mancher Millionärssohn. Schon eine Mutter, wie die, welche Andrew Carnegie sein Eigen nennen durfte, ist nicht mit Millionen von Dollars aufzuwiegen, und dann: welch' ein geradezu seltenes Glück, solch' eine Mutter bis ins hohe Mannesalter hinein an seiner Seite zu haben!

Carnegie macht bekanntlich von seinem Reichtum den denkbar schönsten und zweckmäßigsten Gebrauch. Er hat schon heute Hunderte Millionen von Dollars für Volksbibliotheken, öffentliche Konzerthallen und anderes mehr gespendet. Seine Heimat Schottland hat er mit einer neuen Universität bedacht, zu der Jeder, auch der Ärmste, wenn er nur Fähigkeiten zeigt, sich Zutritt verschaffen kann; sie ist so reichlich – mit fünfzig Millionen Mark – ausgestattet, daß aus den Zinsen des Stiftungskapitals arme tüchtige Studenten nicht nur freien Unterricht, sondern auch alle ihre Unterhaltungskosten während ihrer Studienzeit beziehen können. Carnegies praktischer Sinn hat jedoch dieser wahrhaft fürstlichen Stiftung die Bedingung hinzugefügt, daß die jungen Leute, nachdem sie im Leben vorwärts gekommen, die für ihre Studien und ihren Lebensunterhalt aus den Carnegie-Fonds gemachten Auslagen später an die Fonds wieder zurückzahlen sollen.

Trotz dieser wahrhaft königlichen Geschenke hat Carnegie unlängst einem Freunde erklärt, daß er noch 55 Millionen Pfd. (110 Millionen Mk.) für öffentliche Zwecke fortzugeben gedenke. Herr T. W. Stead, der Herausgeber der »Review of Review« hat ausgerechnet, daß Carnegies tägliches Einkommen sich auf mehr als 160 000 Mk. belaufe!

Wie ich bereits früher angedeutet, hatte schon der junge Andrew eine gewisse Schwäche für Druckerschwärze. Man muß es dem früheren Depeschenjungen zu seinem Lobe nachsagen, daß er weder sein zweifelloses, schriftstellerisches Talent noch seine großen Reichtümer zu wertlosen literarischen Publikationen gemißbraucht hat. Seine Bücher sind meistenteils interessant und stets eigenartig. Dennoch giebt es auf dem von Carnegie gepflegten Felde der Reiseliteratur hervorragendere Schriftsteller als den Amerikanisch-Schottischen Billionär; dagegen dürfte Carnegie dort, wo er über volkswirtschaftliche und finanzielle Fragen handelt, kaum so schnell Seinesgleichen finden. Kein Wunder! Spricht er doch in diesem Falle nicht als ein von grauen Theorien ausgehender Literat oder Professor, sondern gestützt auf die überreichen Erfahrungen einer an Erfolgen staunenswerten, wahrhaftig großartigen Kaufmanns- und Unternehmerlaufbahn! Schon allein deshalb sind Carnegies Ausführungen in hohem Grade beachtenswert, selbst dann, wenn er irrt oder fehlgeht.

Der hier vorliegende Band enthält nicht nur interessante Besprechungen aller der volkswirtschaftlichen Fragen, welche gegenwärtig die Welt bewegen und in ihrer Lösung vielleicht die wirtschaftliche Zukunft aller Kulturvölker bestimmen dürften, sondern auch eine Reihe ganz neuer Aufschlüsse über amerikanische Unternehmungen, welche in ihrer Großartigkeit alles in der europäischen Welt Bekannte weit hinter sich lassen. Besonders dem jungen deutschen Kaufmann möchte ich das Buch zu eindringendem Studium empfehlen; sollte es junge Deutsche veranlassen, statt nach England, nach den Vereinigten Staaten zur Vervollkommnung ihrer kaufmännischen Ausbildung zu gehen, so wäre das im Interesse unseres eigenen, vaterländischen Handels und Gewerbefleißes nur mit Freuden zu begrüßen. In New-York und in den grossen Unternehmungszentren des amerikanischen Westens gibt es für einen jungen deutschen Kaufmann heut viel mehr zu lernen, als in dem teilweise sehr veralteten London.

Es ist nur natürlich, daß Carnegie bei seinen volkswirtschaftlichen Anschauungen zunächst Amerika und England im Auge hat. Die großartigen amerikanischen Verhältnisse lassen ihn manchesmal den Umstand übersehen, daß nicht alles was für Amerika, ja selbst für England zutrifft, für andere Länder und Staaten nur beschränkte oder auch gar keine Geltung in Anspruch nehmen kann. Beispielsweise sind Carnegies Ausführungen über landwirtschaftliche Verhältnisse wohl im Prinzipe richtig. Es ist vollkommen wahr, daß die Tendenz landwirtschaftlich gesunder Entwickelung nach Ausbildung des kleinen Landbesitzes und Zerstörung der großen Latifundien hinzielt (etwas, was sich die Verteidiger des neuesten deutschen Zolltarifs wohl merken sollten), allein Carnegie vergißt in seinen Ausführungen auf die sehr wichtige Verschiedenheit des Bodenwertes das nötige Gewicht zu legen. Der leichte Sandboden der Lüneburger Heide braucht beispielsweise zu seiner Urbarmachung selbstverständlich einen viel größeren Kapitalaufwand als etwa die schwere westfälische Erde, und auch der Umfang eines Landgutes bei leichtem oder gar schlechtem Boden muß für den notwendigen Unterhalt einer Familie größer sein als der, welchen eine solche Familie mit eigenen Händen zu bestellen oder zu bebauen vermag.

Noch weiter als in der Agrarfrage geht Carnegie in der Währungsfrage fehl. Ich will hier von vornherein erklären, daß ich selbst keineswegs ein blinder Anhänger der sogenannten Doppelwährung bin; ganz und gar nicht. Nach meiner Ansicht trifft die Frage für und gegen die Aufnahme des Silbers, wie sie bisher gestellt worden, überhaupt den eigentlichen Kernpunkt des Währungsproblems nur ganz wenig. Carnegie sieht in der reinen Goldwährung die einzige, sichere, finanzielle Grundlage jedes zahlungsfähigen Gemeinwesens. Er geht dabei von der durchaus irrigen Annahme aus, daß Staatsgeld nur durch das in dem einzelnen Münzstück verarbeitete Metall seinen Geldwert erhält. Diese Annahme ist nur in sehr bedingtem Maße richtig. Sie trifft vielleicht ganz nur auf England und die Vereinigten Staaten von Amerika zu, weil diese Staaten keinerlei produktives Staatseigentum besitzen, wenn man von den Einnahmen ihrer Posten und Telegraphen absieht. Ganz anders verhält es sich beispielsweise mit Deutschland, Österreich-Ungarn, Frankreich und anderen Ländern. Alle diese Staaten besitzen Domänen, Eisenbahnen und dergleichen, welche große Summen für die Staatskasse abwerfen. Mit all diesen Einnahmen, ja mit ihrem ganzen Staatskredit stehen nun diese Staaten als Deckung hinter ihrem Staatsgelde. Infolgedessen ist, was früher den hauptsächlichsten, ja den einzigen, wirklichen Geldwert der Staatsmünze ausmachte, nämlich der darin enthaltene Metallwert, zu einem mehr nebensächlichen, ich möchte beinahe sagen, bloß accidentiellen Wert des Staatsgeldes herabgesunken; die Staatsmünze ist heute tatsächlich kaum viel mehr als eine in Metall ausgestellte Geldnote des betreffenden Staates. Aus diesem Grunde ist es ziemlich gleichgültig für den großen Verkehr der vollzahlungsfähigen Staaten und Völker untereinander, ob die Münze in Gold oder in Silber geprägt ist. Jedermann weiß, daß eine deutsche Silbermark und ein englischer Silbershilling ihrem Metallgehalte nach infolge des niedrigen Silberpreises heute kaum die Hälfte des darauf geprägten Wertes besitzen, dennoch nimmt Jedermann diese Stücke als vollgültige Münze, weniger weil, wie Carnegie behauptet, er jeder Zeit Gold dafür haben kann, als vielmehr im sicheren Vertrauen der vollen Zahlungsfähigkeit des Staates, welcher die Münzen schlägt und ausgibt. Ich gestehe gern zu, daß die hier von mir vertretene Auffassung, der zufolge jeder zahlungsfähige Staat mit seinen gesamten Einnahmen und all seinem Kredit hinter jedem Münzstücke steht, erst jetzt langsam zum Bewußtsein der Massen kommt. Nichtsdestoweniger ist sie vorhanden und hängt, wie hier nebenbei bemerkt werden mag, mit dem immer weiter um sich greifenden praktischen Staatssozialismus aufs engste zusammen. Nur sie erklärt, daß Frankreichs Staatskredit, trotz der etwa 700 Millionen Silbervorräte in der Bank von Frankreich und trotz seiner keineswegs voll entschiedenen Goldwährung, ganz vortrefflich ist – die französische Rente schwankt im Kurse zwischen 98 und 100; nur sie erklärt, daß auch die Vereinigten Staaten trotz ihrer ungeheuren Silberankäufe und zum Trotz des von Carnegie an diese Einkäufe schon vor länger als fünfzehn Jahren vorhergesagten Kraches der amerikanischen Staatsfinanzen noch immer einen ungeschmälerten, ja glänzenden Kredit in der ganzen Welt genießen. Die deutsche Reichsbank besitzt sogar, wie man aus jedem amtlichen Ausweise ersehen kann, eine Reihe nur halbgedeckter oder selbst ganz ungedeckter Noten. Hat das dem Kredit des deutschen Reiches geschadet? Keineswegs! Obgleich der Zinsfuß für erstklassige Sicherheiten in Deutschland durchschnittlich noch immer 3½-4 Prozent beträgt, behauptet doch die nur 3½ Prozent bringende deutsche Reichsanleihe immer noch einen Kurs von 93-94! Aus all dem ist zu ersehen, daß Carnegies Währungstheorie einen nur sehr begrenzten Wert für sich in Anspruch nehmen kann.

In fast allen anderen großen volkswirtschaftlichen Fragen dagegen zeugen Carnegies Ausführungen nicht nur von großem praktischen Wissen, sondern auch von weitumfassenden, alles durchdringenden volkswirtschaftlichen Ideen. Vor allem verweise ich auf des Verfassers scharfsinnige Ausführungen über den Schutzzoll. Auch sie müssen gerade jetzt, angesichts des neuen Zolltarifs, für uns Deutsche von ganz besonderem Interesse sein.

Hastings, den 15. März 1903.

E. E. Lehmann.