|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Arno hatte am nächsten Sonntage in der schönen romanischen Kirche eines Vorortes von Berlin seine Gastpredigt gehalten. Nur einige wenige Leutchen waren außer den Kirchenältesten und Vertretern, sowie Arnos Eltern und den Geschwistern Werner erschienen, obwohl die Gemeinde über 20 000 Seelen zählte.

Gleich nach dem Gottesdienste kamen die kirchlichen Körperschaften im Gemeindehause zusammen. Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und gab einen Rückblick auf die Ursachen der eingetretenen Vakanz. Er erwähnte, wie dem vorigen Pastor leider wegen vorgekommener Veruntreuungen gekündigt werden mußte. »Es kommt uns vor allem darauf an, eine vertrauenswürdige Persönlichkeit für das Pfarramt zu gewinnen. Ich muß sagen, daß ich von diesem letzten Probeprediger den allergünstigsten Eindruck habe. Freilich haben wir aus seiner Predigt heute gesehen, daß er der altgläubigen Richtung angehört. Aber Sie haben wohl mit mir den Eindruck gehabt, daß er nicht zu den Schwärmern und Fanatikern gehört. Man könnte seine Richtung wohl als mild positiv bezeichnen. Deshalb schlage ich vor, daß wir den Grafen v. Wildenstein zum Pfarrer unserer Gemeinde wählen.«

Ein anderer Ältester meldete sich zum Wort. »Meine Herren, wenn wir das täten, würden wir die Grundlagen verleugnen, auf denen unsere Gemeinde aufgebaut ist. Nach heißen Kämpfen sind wir aus der evangelischen Kirche ausgeschieden, weil wir nur so die Gleichberechtigung aller religiösen Standpunkte in unserer Religionsgemeinschaft erreichen konnten, – Gleichberechtigung aller, natürlich mit Ausnahme des intoleranten, ketzerrichtenden sogenannten Bibel- und Bekenntnisglaubens. Und nun sollen wir ausgerechnet einen Vertreter dieses Glaubens, der uns womöglich als Missionsobjekte ansieht und die verlorenen Schäflein wieder in den Schoß der alleinseligmachenden evangelischen Kirche zurückführen möchte, zum Pastor wählen? Das ist eine unmögliche Sache! Diese orthodoxen Pastoren sind nicht so harmlos wie die unseren; sie predigen nicht auf die Dauer vor leeren Bänken, sondern durch ihren Fanatismus wühlen sie die Gemeinde auf. Ich warne Sie, meine Herren!« Viele stimmten ihm bei.

Ein dritter Redner suchte zu vermitteln: »Grundsätzlich stehe ich ganz auf dem Standpunkt des Herrn Vorredners. Aber ich bitte zu bedenken, was der Herr Vorsitzende vorhin gesagt hat: es ist keiner der Probeprediger, der einen so vertrauenswürdigen Eindruck als Mensch macht wie der letzte; Sie werden mir alle darin zustimmen (lebhaftes: Sehr richtig!). Es ist gar keine Gefahr dabei, meine Herren, denn wir haben doch die 6jährige Wiederwahl eingeführt. Und zeigt sich schon vorher, daß er in einer Weise arbeitet, die uns nicht gefällt, dann haben wir ihn ganz an der Kandare. Er wird sich schon nicht so leicht der Gefahr der Kündigung oder Gehaltsentziehung aussetzen, sondern schließlich parieren. In unserer Religionsgesellschaft haben wir ja überall das protestantische Gemeindeprinzip rein durchgeführt. Die Pastoren können sich nur halten, wenn sie tun, was die Gemeinden wollen. So bitte ich auch, den letzten Probeprediger zu wählen.« Die Rede schlug durch. Bei der darauf stattfindenden Wahl wurde Graf Arno Wildenstein mit dreißig von fünfzig Stimmen gewählt. Das Resultat wurde Arno sofort telegraphisch mitgeteilt.

Gleich am nächsten Tage machte Arno den Eltern Elsbeths seinen Besuch. Elsbeth öffnete ihm. Er erzählte ihr von seiner Wahl und teilte ihr seine Absicht mit, bei den Eltern jetzt um ihre Hand anzuhalten. Elsbeth schmiegte sich innig an ihn und sagte: »Die Eltern sind zu Hause, ich werde sie gleich rufen, – aber leicht werden sie es uns nicht machen!« Nach einigen Minuten traten die alten Werners ein.

»Vielleicht ahnen Sie schon den Zweck meines Kommens«, sagte Arno.

»Nee, ick habe keene blasse Ahnung nich, wat mich die hohe Ehre verschafft«, Herr Werner verbeugte sich ironisch, »den hochwürdigen Herrn Prediger in meiner armseligen Hütte zu bejrüßen!«

»Herr und Frau Werner, Sie wissen, wie wir Geschwister und Ihre Kinder in herzlicher Freundschaft miteinander aufgewachsen sind. Elsbeth und ich haben uns schon von Kindheit an lieb gehabt. Da ich nun jetzt in eine Pfarrstelle gewählt worden bin, so möchte ich Sie herzlich bitten, mir Ihre Elsbeth anzuvertrauen, damit ich sie als Pfarrfrau in mein Heim einführen kann.«

»Hat sich wat mit ›Pfarrfrau‹«, schrie Werner aufgeregt, »haben wir dazu soviel an det Kind jewandt, damit se schließlich sich einem Pfaffen an'n Hals hängt? Nee, Freundken, da sind Se schief jewickelt.«

»Vater«, sagte nun Elsbeth, »ich bitte um Arno, ich gehöre ihm an und werde nie einen anderen heiraten!«

»Wat? Du unjeratene Kröte«, rief der Vater, »hast du nich in die Schule det vierte Jebot jelernt vom Jehorsam jejen die Eltern? Du willst dir an die evangelische Kirche verschreiben, von der ick sage: ›nieder mit ihr!‹?«

»Die Pfarrstelle gehört nicht zur evangelischen Kirche, sondern zur ›Protestantischen Religionsgesellschaft‹«, warf Arno ein.

»Det is janz wurscht«, sagte Werner, und indem er mit geballter Faust auf seine Tochter losging, »Mist ist Mist, ob frischer oder trockener, det ist eenjal. Ick sage dich: Wenn du den Pfaffen heiratest, bist du unser Kind nich mehr.«

»Vater, Mutter, ich kann nicht anders«, rief Elsbeth, indem sie ihre Mutter umarmte.

»Dann raus mit dich. Mein Haus betrittst du nich wieder und for deine Aussteuer kannst du alleene sorjen.«

Als Elsbeth bitterlich zu weinen anfing, flüsterte die Mutter ihr zu: »Sei man stille, Pussel, und weene nich, ick wer det schon allens mit Vatern ins reene bringen.«

Arno aber sagte: »Herr Werner, wir werden uns auch ohne Aussteuer zu behelfen wissen. Wenn Sie Ihrem Kinde das Haus verbieten, so findet sie bis zur Hochzeit ein Heim bei meinen Eltern. Elsbeth, packe deine Sachen. In zwei Stunden werde ich einen Dienstmann schicken, der sie abholen soll. Leben Sie wohl, Herr und Frau Werner. Ich hoffe, daß Sie bei ruhiger Überlegung erkennen werden, wie unrecht Sie Ihrer Tochter getan haben.«

Elsbeth begleitete ihren Verlobten hinaus und warf sich draußen noch einmal an seine Brust. »Arno, nun mußt du mich aber sehr lieb haben! Ich habe ja niemand mehr als dich.«

Elsbeth wurde bei Wildensteins wie eine eigene Tochter auf das herzlichste empfangen und bezog Herthas Stübchen.

Einige Tage waren vergangen, da klingelte es; die Gräfin öffnete und Elsbeth hörte den erstaunten Ruf: »Sie hier, Frau Werner?« Sie sprang auf, eilte hinaus und umarmte ihre Mutter. »Gutes Muttchen, das ist aber schön, daß du kommst.«

Frau Werner wurde in die Stube geführt, und als sie sich gesetzt, sagte sie etwas verlegen: »Ick habe mit Vatern lange jeredt. Du weeßt ja, wie er is. Er blieb dickköppig. Aber von wejen dem Jelde, da hab ick doch wat erreicht.« Sie legte ein Paket auf den Tisch. »Da soll jetzt ein Jesetz jemacht werden, det alles Privateijentum an Produktionsmitteln und ooch an Wertpapieren uffjehoben wird. Da hat Vater schnell allens injezogen und zusammenjekratzt, wat er hat und will et in der Schweiz anlegen. Da hab ick ihm jesagt, das Pflichtteil is er dich doch wenigstens schuldig. Da is er wild jeworden und hat jesagt, wenn das neie Jesetz kommt, denn jiebt es keen Erbrecht nich mehr. Icke aber, ooch nich faul, hab ihm erwidert, wenn er so uff det neie Jesetz pocht, denn wer ick auch dafür sorjen, det es janz erfüllt wird. Da hat er noch jeschimpft, aber hat mich det Pflichtteil injehändigt. Ick habe die Papiere jleich verkooft und habe dir dein Jeld in neue Zehntausendmarkscheine mitjebracht. Bar Jeld bleibt Privateijentum.«

»Wie gut du bist, Muttchen«, sagte Elsbeth gerührt.

Die Gräfin konnte sich eines leisen Lächelns nicht erwehren und bemerkte belustigt: »Ein sehr überzeugter Kommunist scheint Ihr Mann jedenfalls nicht zu sein.«

»Ach, det is ja allens nur halb so schlimm. Et is ja nur von wejen det Jeschäft und die Kundschaft. Blos det mit die Kirche und die Pfaffen, det kommt ihm von Herzen und deshalb is er so falsch dadruff, det du jerade einen Pastor nehmen tust.«

»An den Gedanken wird Vater sich schon gewöhnen müssen. Aber dir, Muttchen, kann doch die Feindschaft gegen Kirche und Christentum gar nicht von Herzen kommen. Du bist doch immer so gut zu jedermann.«

»Was soll ick dazu sagen? Ick kenne det jar nich anners von zu Hause, als det auf Kirche und Pfaffen jeschimpft wird und habe daher ooch immer in detselbe Horn jetutet. Ick habe daher ooch feste mit Vatern jeschimpft, als ihr beeden euch taufen und konfirmieren ließt. Du weeßt, ick bin ja nich jetauft, nich konfirmiert, nich kirchlich jetraut, habe ooch noch nie 'ne Kirche von innen nich jesehn.«

»Na, Muttchen, wenn ich erst Pfarrfrau bin, dann mußt du uns recht oft besuchen, und wenn du dann zu Arno in die Kirche kommst, wirst du dich bald überzeugen, daß die Pastoren nicht so sind, wie sie euch immer an die Wand gemalt worden sind.«

Frau Werner erhob sich: »Ick muß nach Hause, sonst schimpft mein Oller«, sagte sie zu der Gräfin; und zu Elsbeth, indem sie ihr wie einem kleinen Kinde mit der Hand in die Haare fuhr und sie gutmütig hin und her schüttelte, »und du, mein kleenet Pussel, wir beede bleiben die alten. Denk immer daran, det du 'ne Mutter hast, die dir lieb hat, wat ooch kommen mag; und nu jieb mich noch 'nen süßen Schmatz!«

»Du liebes, gutes Muttchen, wie soll ich dir danken?« sagte Elsbeth, indem sie die Mutter küßte. Sie begleitete ihre Mutter bis in die Nähe ihres Hauses, und die Gräfin machte sich ihre Gedanken über diese merkwürdige, aber von Herzen gutmütige Frau aus dem Volke.

Die Aussteuer hatte der Gräfin und Elsbeth doch mehr Sorge gemacht, als sie zugeben wollten. Die Freude über die gnädige Durchhilfe des Herrn war daher sehr groß, und es begann nun ein eifriges Einkaufen und Nähen von früh bis spät. So manches gute Stück brachte auch Elsbeths Mutter, so daß sie bald Mühe hatten, die Sachen alle unterzubringen.

Der Vater lebte jetzt ganz in der Politik. Die Ereignisse jagten sich nur so. In Frankreich, in England und in Italien siegte die Revolution und das neue Staatsleben wurde nach denselben Grundsätzen wie in Rußland und Deutschland eingerichtet. Die kleinen Staaten folgten einer nach dem andern. Auch in Amerika wütete der Bürgerkrieg mit einer unerhörten Heftigkeit. Dieses Land, das noch nie eine ernstliche Revolution durchgemacht, mußte nun am allerschwersten leiden. Schon wochenlang tobte das Blutvergießen und noch war kein Ende abzusehen.

An Hasso und Hertha hatte das Brautpaar ausführlich geschrieben und sie herzlich zur Hochzeit und Einführung eingeladen. Hertha hatte eine gute Stellung als deutsche Korrespondentin bei dem russischen Bankverein erhalten. Dennoch schrieben beide, es sei ihnen wegen der hohen Reisekosten leider nicht möglich, zu erscheinen.

Der Polterabend war gekommen. Nur ganz wenige gute Bekannte und Verwandte wurden erwartet; und doch gab es für die Gräfin und Elsbeth natürlich allerlei vorzubereiten. Als sie mitten in der Arbeit waren, klingelte es. Elsbeth öffnete. Die Mutter hörte die Tür gehen und gleich darauf im Korridor flüsternde Stimmen. Da ging sie selbst hinaus und sah sich zu ihrem freudigen Erstaunen Hertha und Hasso gegenüber.

»Aber Kinder, wo kommt ihr denn her? Nein, welch eine Freude!« Sie umarmte und küßte ihre Kinder, die sie solange nicht gesehen.

Da kam auch der Vater heraus. »Nein, welche Überraschung«, rief er, beiden einen Kuß auf die Stirne drückend. »Nun legt aber ab und kommt herein.«

Drinnen ging's nun ans Erzählen.

»Hier steht die Attentäterin«, sagte Hasso freudig, indem er die schelmisch lächelnde Elsbeth beim Ohre zupfte. »Sie hat das Komplott ausgeheckt. Denkt euch, wir hatten eben geschrieben, daß wir nicht kommen könnten, da kommt ein Brief von Elsbeth, in dem sie uns schreibt, sie hätte eine so wunderbar freundliche Hilfe des Herrn erfahren und bitte uns, das Reisegeld für die Hin- und Rückreise von ihr anzunehmen. Am nächsten Tage schon kam das Geld. Wie wir uns gefreut haben, können wir euch gar nicht sagen.«

»Wie wird Fritz sich freuen«, sagte Elsbeth.

Bald trafen Fritz und Arno ein. Arno war durch Elsbeth schon vorher über ihren Plan unterrichtet worden. Als Fritz Hertha beim Eintreten in der Stube sitzen sah, prallte er im ersten Augenblick wie erschrocken zurück. Dann aber eilte er auf die Geschwister zu und schüttelte ihnen die Hände.

»Das war also die Überraschung, die Elsbeth mir geheimnisvoll angedeutet. Eine schönere hätte es allerdings nicht sein können.« Er sah Hertha warm und innig in die Augen, so daß diese den Blick senkte.

Die Mutter trug den Kaffee und den Kuchen auf und bald saßen die in Liebe verbundenen Menschen in fröhlichem Gespräch beisammen. Die Unterhaltung wurde gewürzt durch heitere Gedichte aus Fritz' Feder, in denen er gemeinsame Jugenderlebnisse des Paares humoristisch behandelte. Hertha überreichte der Braut mit einem launigen Gedicht Hassos Kranz und Schleier. Tief bewegt waren alle, als Hertha ihnen ihre Erlebnisse noch einmal mündlich berichtete und Hasso von seinen Befreiungsversuchen erzählte. Fritz sah schweigend vor sich nieder und eine dicke Falte wurde zwischen seinen Augenbrauen sichtbar.

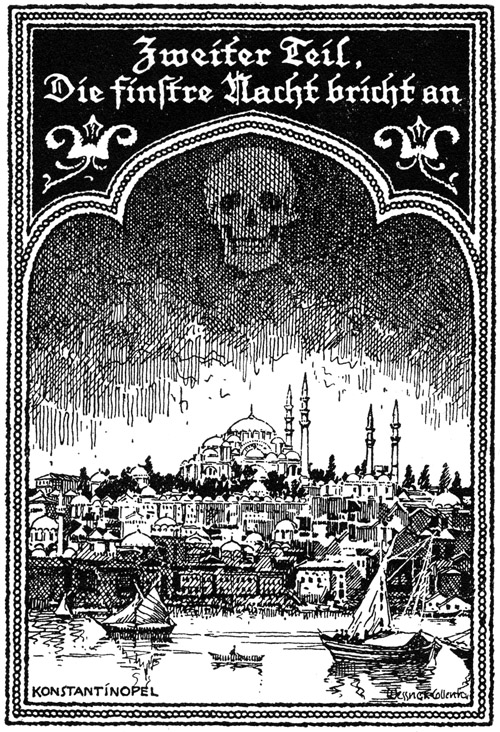

»Könnt ihr nun noch zweifeln, daß Konstantinopel das Babel der Offenbarung ist?« fragte Elsbeth.

»Nein«, sagte Hasso, »der Gedanke ist mir in der letzten Zeit mehrfach gekommen.«

»Solltet ihr da nicht lieber auf das Schriftwort hören: ›Gehet aus von ihr und sondert euch ab?‹« fragte Fritz.

»Sobald der Herr es uns zeigt, sind wir bereit zu gehen, wohin er will«, antwortete Hasso. »Diese Zeit aber ist noch nicht gekommen.«

Die Trauung wurde am nächsten Tage in der Kapelle des Domkandidatenstifts durch Arnos Freund, der Domhilfsprediger war, unter dem schönen Altarbilde Pfannschmidts, der »Anbetung der Weisen aus dem Morgenlande«, vollzogen. Die Hochzeit wurde nur im allerengsten Kreise gefeiert. Es waren außer dem Brautpaare und dem Domhilfsprediger nur drei Paare, Fritz mit Hertha, die Eltern Wildenstein und Hasso mit der zu aller Freude erschienenen Frau Werner.

Beim Hochzeitsessen, das mit Hilfe einer Kochfrau bereitet war, herrschte eine dankbare und fröhliche Stimmung. Es war aber auch eine Freude, das schöne und so glückliche Brautpaar anzuschauen! Das hatten schon eine große Zahl von Frauen aus Arnos Sprengel, die es sich nicht nehmen ließen, der Trauung beizuwohnen, mit lebhafter Befriedigung festgestellt, wie der Domhilfsprediger mit Behagen erzählte.

Elsbeth hatte recht, auch Fritz' Freude war groß, daß er neben Hertha sitzen und mit ihr sprechen durfte. Und doch war seine Freude nicht ungetrübt. Als Hasso einen Toast auf die Eltern ausbrachte, der die Frage aufwarf: »Wer mag nun wohl das nächste Paar sein in dem Kreis unserer Familie?«, da hatte Fritz unter dem Tische Herthas Hand ergriffen und gedrückt, aber sie hatte den Druck nicht erwidert, vielmehr ihre Hand entzogen und nachdenklich vor sich hingeblickt.

Nach Beendigung des Mahles brach das junge Paar auf, zog sich um, und alle begleiteten es bis zum Potsdamer Bahnhof, von wo es für einige Tage nach dem Harze fuhr. Auf dem Rückwege bot Fritz Hertha den Arm. Sie sprachen zuerst über Erinnerungen aus ihrer gemeinsamen Jugendzeit und über Konstantinopel. Mehrmals versuchte Fritz dem Gespräch einen persönlicheren, herzlichen Charakter zu geben, doch immer wich Hertha aus. Endlich, als es nicht mehr weit bis zur Wildensteinschen Wohnung war, fragte Fritz: »Hertha, haben Sie in Konstantinopel auch manchmal an mich gedacht?«

»Gewiß, so oft ich an unsere Jugend dachte, habe ich auch Ihrer gedacht, Fritz. Meine Kindheit und Jugend ist mir ohne Sie gar nicht denkbar«, fügte sie wärmer hinzu, indem sie ihn freundlich anblickte.

Als Fritz sie so anschaute in ihrer lieblichen Schönheit mit den freundlichen blauen Augen, dem edel geschnittenen Gesicht und der Pracht ihres goldigen Haares, da begann ihm das Blut heftiger zu wallen, er drückte ihren Arm fester an sich und fragte innig: »Hertha, haben Sie nicht ein bißchen Sehnsucht nach mir gehabt? Ich habe Tag und Nacht Ihrer gedacht. Nicht nur meine Vergangenheit ist mit dem Gedanken an Sie verknüpft, nein, auch meine Zukunft möchte ich mir nicht denken ohne Sie. Hertha, ich liebe Sie ja so innig.«

Herthas Herz begann heftig zu schlagen, ihr Busen wogte stürmisch auf und nieder. Sie kämpfte mit den Tränen.

»Lieber Fritz«, sagte sie leise und stockend, »es ist mir furchtbar, Ihnen eine Enttäuschung bereiten zu müssen, gerade weil ich Ihnen so gut bin von Kindheit auf. Aber ich kann nie die Ihre werden. Wenn Sie mich lieb haben, habe ich nur die eine Bitte: Fragen Sie mich nicht nach dem Grunde. Sie würden mich damit nur quälen und ich könnte es Ihnen doch nicht sagen.«

Den Rest des Nachmittags saß Fritz einsilbig und niedergeschlagen im Kreise der ihm so lieben Menschen und begleitete bald nach dem Kaffee seine Mutter nach Hause.

Das glückliche junge Paar saß inzwischen in dem Schnellzuge und erfreute sich an der verschwiegenen Lieblichkeit der Havelseen, bewunderte den uralten, majestätischen Magdeburger Dom, staunte über die in wenigen Jahrzehnten so fabelhaft emporgeblühte große Fabrikstadt Oschersleben, und fuhr endlich in Halberstadt ein, dessen gotischer Dom und romanische Liebfrauenkirche sie schon von weitem gegrüßt. Eine Stunde später waren sie in Wernigerode, dem Ziel ihrer Reise, wo sie im Christlichen Erholungsheim Harzfriede ein freundliches Unterkommen fanden. Köstliche Tage waren ihnen hier beschieden und rüstig durchstreiften sie die sich an den Bergen hinaufziehenden Tannenwälder mit ihren weiten Fernsichten. Am letzten Tage sagte Arno: »Nun will ich dir noch etwas besonders Köstliches zeigen, mein Lieb.«

Er führte Elsbeth in die dicht bei Harzfriede gelegene Herberge zur Heimat. In dem Saale der Herberge waren die berühmten Wandgemälde von Wilhelm Steinhausen. Auf dem einen Bilde sah man Christum am Kreuze auf dem Hügel Golgatha; von beiden Seiten kam ein langer Zug von Mühseligen und Beladenen zum Kreuze gepilgert, um dort Trost und Frieden zu suchen. Auf dem anderen Bilde saß Jesus am Tische mit den Sündern, am ergreifendsten war ein Mädchen, das bitterlich weinte, und ein Jüngling, der soeben hereingekommen, Hut und Wanderstab abgeworfen und nun dem Heiland gegenüber am Tische niederkniete, die Arme über den Tisch geworfen. Die Bilder waren durch die Länge der Zeit beschädigt, da der Putz an manchen Stellen abgeplatzt und nur notdürftig repariert worden war, aber doch wirkten beide Bilder gewaltig auf den Beschauer. Auch Elsbeth stand mit gefalteten Händen davor. »Sieh, liebe Elsbeth«, sagte Arno ergriffen, indem er seinen Arm um sie legte, »so möchte ich mein Amt auffassen, als Mitarbeiter an dem sünderrettenden Werke Jesu, und darin sollst du mir betend, helfend, verstehend zur Seite stehen.«

»Du weißt, Arno, wie mein Herz brennt, dem Herrn an den Mühseligen und Beladenen zu dienen. Möge Gott uns in der neuen Gemeinde viel Gelegenheit dazu geben«, erwiderte Elsbeth, indem sie sich innig an ihn schmiegte.

Am nächsten Tage trafen sie wieder in Berlin ein. Hier schien es nicht ohne Aufregung abzugehen. Wieder sah man die Extrablattverkäufer wie wild durch die Straßen rasen. »Sieg der Revolution in Amerika.« »Rußland beantragt Konferenz aller kommunistischen Staaten im Friedenspalast im Haag.« »Schluß der Schulen wegen der rätselhaften Beulenkrankheit.« »Der Zug des Typhus durch Europa.« »Grundwasser vergiftet?«, so lauteten die Überschriften.

»Das sind ja fürchterliche Hiobsposten«, sagte Arno bewegt.

»Es kommt alles, wie es geweissagt ist in der Schrift. ›Ihr aber‹, sagt Jesus, ›erschrecket nicht, sondern hebet eure Häupter auf, weil sich eure Erlösung naht‹«, erwiderte Elsbeth ruhig.

Daheim waren sie mit Sehnsucht erwartet und mit Freuden begrüßt.

Auf den nächsten Sonntag war die Einführung Arnos angesagt. Die Eltern waren inzwischen sehr fleißig gewesen und hatten mit Hilfe von Hasso und Hertha das Pfarrhaus so wohnlich wie möglich eingerichtet. Letztere beiden brauchten erst am Tage nach der Einführung wieder abzureisen und freuten sich sehr darauf, diesen festlichen Tag noch mit ihren Lieben feiern zu können.

Arno, Elsbeth und Hertha bezogen das Pfarrhaus zwei Tage vor der Einführung. Die Gemeinde nahm von ihrer Ankunft keine Notiz, aber eine schlichte Frau, die die Gräfin als Aufwartung für das junge Paar verpflichtet, hatte doch die Eingangstür mit einer Girlande geschmückt.

Am Sonnabend abend trafen die Eltern und Hasso ein. Fritz kam mit seiner Mutter am Sonntag früh.

Die Einführung geschah durch den Kircheninspektor, einen benachbarten Pfarrer. Die Gemeinden der Protestantischen Religionsgesellschaft hatten sich eine kirchenähnliche Organisation geschaffen. Wenn die Gemeinden auch absolut selbständig waren und ein eigentliches Kirchenregiment ausgeschlossen war, so hatten doch die verschiedenen Gemeindeverbände einzelne Geistliche gewählt, die die Ordination und Einführung von Pfarrern zu besorgen hatten. Der Wagen des Kircheninspektors fuhr bald nach dem Eintreffen der letzten Gäste vor und Arno begrüßte den jovialen alten Herrn und führte ihn hinein.

Im Talar gingen die beiden Geistlichen in das Gotteshaus. Auch heute am Einführungstage waren nur wenige Gemeindeglieder anwesend.

In seiner Einführungsrede ging der Geistliche auf die Ursachen der Begründung der Protestantischen Religionsgesellschaft ein und machte seinem Herzen in temperamentvollem Schelten auf die Evangelische und die Katholische Kirche Luft. Gegen die drohende Finsternis des Buchstabenglaubens und des Aberglaubens müßten alle freier Gerichteten sich vereinigen im Geiste der Duldung und Freiheit, denn das sei auch der Geist des großen Meisters Jesus Christus. Die Gemeinde habe viel Schweres durchgemacht, wodurch der Kirchenbesuch gelitten habe. Es sei nun die Aufgabe des neuen Pfarrers, durch eine dem modernen Geist angepaßte Verkündigung des Evangeliums die Gemeindeglieder wieder für kirchliche Dinge zu interessieren.

Dann mußte Arno vor dem Altar niederknien und der Inspektor segnete ihn ein im Namen des ewigen Urgrundes aller Dinge, den man Gott nennen könne, im Namen des großen Weisen von Nazareth und im Namen des heiligen Menschheitsgeistes. Arno biß die Zähne zusammen bei der Rede des Kircheninspektors, während die Augen der jungen Pfarrfrau sich mit Tränen füllten.

Arnos Predigt freilich ging aus einem ganz anderen Tone. Es war ein warmes entschiedenes Zeugnis vom gekreuzigten Christus; sein Text war 1. Kor. 2: »Ich hielt mich nicht dafür, daß ich etwas wüßte unter euch, ohne allein Jesum Christum den Gekreuzigten.« Er zeigte, wie nichts uns retten kann, als allein Christus der Gekreuzigte und Auferstandene. Alles, was Menschen erdacht und erfunden, bringt uns schon hier auf der Erde innerlich nicht weiter, um wieviel weniger ist es uns ein Halt in der Todesstunde oder gar am Tage des Gerichts. Christus allein ist der Felsen, an dem wir uns anklammern müssen. Er ist die Wahrheit, neben der es keine andere geben kann. Diese Wahrheit wolle er verkündigen und sonst nichts und bitte alle um ihr Vertrauen, die eine Sehnsucht hätten nach Licht und nach Wahrheit. Arno merkte eine gespannte Aufmerksamkeit unter den Zuhörern. Nach dem Gottesdienst begrüßte er die kirchlichen Körperschaften und der Vorsitzende übergab ihm die amtlichen Siegel und das gesamte Inventar mit den Akten.

Der Kirchenvorstand und der Kircheninspektor waren zum Mittagessen im Pfarrhause eingeladen. Doch kamen nur drei Mitglieder des ersteren; die anderen entschuldigten sich mit mehr oder weniger einleuchtenden Gründen. Es war ein großer Kreis von Menschen, die gespeist werden sollten und Elsbeth hatte trotz Herthas tapferer Hilfe viel Mühe gehabt, alles zu bewältigen. Domhilfsprediger Wendrich war auch eingeladen. Fritz saß zwischen ihm und seiner Schwester.

Der Kircheninspektor brachte den Trinkspruch auf das junge Pfarrersehepaar aus: »Mein verehrter Herr Kollege«, so ungefähr sagte er, »kommt, wie ich aus seiner formvollendeten Predigt entnahm, offenbar aus einem anderen Milieu, als dem unserer Gemeinden. Er wird es vielleicht nicht so ganz leicht haben, sich in unsere freien und dogmatisch ungebundenen Anschauungen hineinzuversetzen. Aber bei seiner glänzenden Begabung wird es ihm zweifellos gelingen, bald herauszufinden, welche Art der Verkündigung in dieser Gemeinde angebracht ist, so daß er dann in Geisteseinheit mit seiner Gemeinde, als ihr Beauftragter, als ihr Sprecher an der Hebung des kirchlichen Lebens der Gemeinde erfolgreich arbeiten kann. Und da die Frauen in ihrem feinen Takt es immer leichter haben, sich nach ihrer Umgebung zu richten und damit in sie einzuleben, so hege ich die Hoffnung, daß unsere verehrte Frau Pastor gerade bei dieser wichtigen Vorarbeit des Sichhineinfühlens in die religiösen Anschauungen der Gemeinde ihrem Gatten helfend und fördernd zur Seite stehen wird. In diesem Sinne rufe ich: ›Das junge Pfarrersehepaar, es lebe hoch, hoch, hoch!‹«

Elsbeth war es unter dieser Rede, als ob sie ersticken sollte, und ehe noch mit den Gläsern angestoßen wurde, ging sie unbemerkt hinaus. Als sie wieder hereinkam, hatten sich alle wieder gesetzt und der Kircheninspektor meinte liebenswürdig:

»Aber liebe Frau Pastor, nun habe ich noch gar nicht mit Ihnen angestoßen. Das müssen wir noch nachholen« und er erhob sein Glas.

Elsbeth, die sich inzwischen gefaßt hatte und ihrem Gatten nicht unnütz Ungelegenheiten bereiten wollte, wies auf das Glas Wasser hin, das vor ihr stand und sagte lächelnd: »Blaues Kreuz, Herr Kircheninspektor!, und man sagt doch: Anstoßen mit Wasser bringt Unglück.«

»Ja, da haben Sie recht! Das wollen wir lieber lassen«, erwiderte er. »Es ist manchmal etwas Wahres an derartigen volkstümlichen Sprüchwörtern und Redeweisen. Jedenfalls ist es sicherer, man nimmt sich in acht. Ich würde z. B. es nie über mich bringen, in einem Hause oder einem Zimmer, das die Nr. 13 trägt, zu wohnen.«

»Ich glaube nicht an diese abergläubischen Vorstellungen und sagte das vorhin auch nur im Scherz!« sagte Elsbeth ernst.

Arno hatte belustigt dieser Unterhaltung zugehört und sagte dann leise zu seiner Frau: »Liebchen, an dir ist aber ein Diplomat verloren gegangen, und kein schlechter.«

Der Kircheninspektor war ganz still geworden; er ließ seine Blicke von einem zum anderen schweifen. Dann wurde er bleich, legte Messer und Gabel hin und sagte hastig zu Elsbeth: »Verzeihen Sie, Frau Pastor, wenn ich Ihren fröhlichen Kreis verlasse, aber dringende Amtsgeschäfte rufen mich.«

»Aber Herr Inspektor, Sie werden uns doch nicht die Gemütlichkeit stören?« sagte Elsbeth.

»Nein, es ist mir leider nicht möglich, länger zu bleiben«, erwiderte er gepreßt und stand auf.

Arno mußte ihn hinausbegleiten und kam kopfschüttelnd wieder.

»Was er nur hatte?«

»Das will ich euch sagen«, erwiderte Fritz, »ich habe gesehen, wie er uns zählte. Wir waren 13 Personen am Tisch.«

Alle lachten herzlich, nur die drei Kirchenvorsteher sahen ernst und erschrocken auf ihre Teller nieder.

Nach dem Essen empfahlen sich die fremden Gäste, sowie Fritz mit seiner Mutter. Die anderen blieben über Nacht im Pfarrhause und es wurden alle möglichen und unmöglichen Gegenstände zu Schlafgelegenheiten umgewandelt.

Am Morgen mußten sie schon ganz früh aufstehen, denn Hasso und Hertha mußten noch in der Berliner Wohnung ihre Sachen packen und darauf wollten sie alle miteinander zum Bahnhof, mit Ausnahme des Grafen, den sein Dienst rief.

Nach dem herzlichen Abschied von den beiden Geschwistern kehrten Arno und Elsbeth gleich mit der Elektrischen an ihren neuen Heimatsort zurück. Sie stiegen schon einige Haltestellen vorher aus und wählten den Weg durch den wunderschönen, ehemals königlichen Park, in dessen Mitte sich ein Schloß erhob; in ihm hatte einst die unglückliche Gemahlin König Friedrichs des Großen ihr Leben zugebracht und beschlossen. Ein Flüßchen mit klarem Wasser, in dem niemand das Rinnsal von stinkender Jauche wiedererkennen würde, das mit seinen trüben Fluten den Norden Berlins verpestet, schlängelt sich durch den Park und bildete da und dort kleine Wasserfälle. Unter herrlich duftenden Fliedersträuchern ließen sie sich nieder. Eine Nachtigall sang irgendwo in den Büschen.

Arno hatte Elsbeths Hand gefaßt. »Elsbeth, wie bin ich glücklich, daß du nun immer bei mir bist.«

Elsbeth legte ihren Arm um seinen Hals, beugte seinen Kopf nieder und küßte ihn wieder und wieder, indem sie nur sagte: »Mein Arno, mein Arno.« Es zitterte ein leiser Klang von Wehmut durch ihre Stimme.

»Liebchen, was ist dir?« fragte der Gatte.

»Der gestrige Tag hat mir gezeigt, welchen Kämpfen und Schwierigkeiten du im Reiche des falschen Propheten entgegengehst, und mein Herz zittert vor der Größe der Aufgabe, die mir dabei zufällt, dir ein Ansporn, ein Halt, eine Stütze, ja – manchmal wohl auch ein Augenglas zu sein.«

Arno wollte sie mehrfach unterbrechen, aber immer schloß sie ihm wieder mit einem Kuß den Mund. Endlich sagte er:

»Wir wollen nun mit fröhlichem Glaubensmut an das Werk gehen und uns nicht durch eingebildete Schwierigkeiten das Herz schwer machen. Hindernisse und Schwierigkeiten haben bekanntlich nur den einzigen Zweck, daß sie überwunden werden.«

»Oft aber sollen sie uns auch zwingen, darüber nachzudenken, ob Gott den beabsichtigten Weg wirklich mit uns gehen kann und will.«

»Ja, du hast ja ganz recht, mein Lieb. Der Herr wird uns schon zeigen, was wir zu tun haben. Aber ich habe Hunger; wir wollen lieber weitergehen und sehen, was die gute Frau Müller uns zurechtgepräpelt hat.«

»Sie hatte nur Reste von gestern aufzuwärmen.«

Nach wenigen Minuten waren sie bei dem schön in einem großen Garten gelegenen stattlichen Pfarrhause angelangt. Die Aufwartefrau meldete ihnen, daß mehrere Leute zusammen dagewesen seien; sie hätte sie auf die Zeit nach dem Essen bestellt.

In seiner Studierstube fand Arno die Montagsnummer der kleinen Ortszeitung. Sie hatte einen Leitartikel mit der Überschrift: »Der Wolf im Schafsstall.« Darin wurde über die gestrige Einführungsfeier berichtet, und dann hieß es: »Wie man sieht, haben wir einen orthodoxen Finsterling schlimmster Sorte zum Pfarrer bekommen. Schon sein Äußeres ist das Typische eines Junkers von alter Art. So haben vor einem halben Jahrhundert die wilhelminischen Offiziere ausgesehen. Wie konnten unsere kirchlichen Körperschaften einen solchen Mann wählen? Bei der Predigt glaubte man sich in eine ›evangelische‹ Kirche versetzt, oder gar in eine katholische, und die Zeiten finsterer Glaubenstyrannei und Ketzerrichterei standen vor unserem geistigen Auge auf. Und wenn wir auch sonst die Kirche nicht besuchen, so können wir es doch nicht dulden, daß in unserer Gemeinde, die doch das protestantische Gemeindeprinzip auf ihre Fahne geschrieben hat, ein Pastor sich so in Gegensatz setzt zu dem Empfinden seiner Gemeinde, ob diese nun die Kirche besucht oder nicht. Es wird nicht lange dauern, so wird unsere Kirche ausschließlich noch zu Missions- und Bekehrungsversuchen an den ›heidnischen‹ und ›ungläubigen‹ Gemeindegliedern benutzt werden, anstatt daß in ihr in erbaulicher, weihevoller Form die religiösen Empfindungen der Gemeinde zum Ausdruck gebracht werden. Hoffentlich sehen die kirchlichen Körperschaften sich bald genötigt, auf das Empfinden der Gemeindeglieder Rücksicht zu nehmen.«

Arno legte lächelnd das Blatt hin und sagte: »Recht so! Die Gegensätze müssen heraus; ich scheue den Kampf nicht; aber das ist keine Lektüre für Elsbeth. Sie wird sonst noch pessimistischer.« Er zerriß das Blatt und warf die Stücke in den Papierkorb.

Nach dem Essen kamen die angekündigten Leute, ein älterer Schuhmachermeister, ein junger Buchdrucker, zwei Witwen und einige junge Mädchen. Der Schuhmacher ergriff das Wort: »Herr Pastor, wir wollten Ihnen herzlich danken für die gestrige Predigt. Es ist schon so viel Jahre her, daß wir hier kein Zeugnis von Christo, seinem Kreuz und seiner Auferstehung gehört haben, denn eine evangelische Gemeinde besteht hier nicht, wie Sie ja wissen. In die Kirche sind wir nie mehr gegangen, weil nur Menschensatzungen in ihr verkündigt wurden. Gestern aber sind wir einmal wieder gegangen, weil wir immer hofften, vielleicht kommt doch endlich einmal ein gläubiger Pastor hierher! Nun hat es der Herr so gefügt, daß Sie gekommen sind und da wollten wir Sie herzlich begrüßen und Ihnen sagen, daß wir mit unserem Gebet hinter Ihnen stehen.«

»Ihre Worte sind mir eine große Freude und ich danke Ihnen herzlich«, sagte Arno. »Nun sehe ich doch, daß es auch hier Kinder Gottes gibt. Haben Sie regelmäßige Versammlungen?«

»Ja, wir bilden eine Gemeinschaft und kommen jeden Sonntag abend zusammen. Es wäre uns eine große Freude, wenn der Herr Pastor uns manches Mal beehren würde.«

»Nichts lieber als das; lassen Sie uns gleich die Knie beugen zu gemeinsamem Gebet. Doch ich möchte dazu noch meine Frau holen.«

»Elsbeth«, rief Arno durchs ganze Haus.

Die Gerufene kam herbeigeeilt.

»Was ist denn, du bist ja ganz außer dir!«

»Ja, vor Freude! Denke dir, da sind eine Anzahl Gläubige hier, die mir treu zur Seite stehen wollen.«

»Wie herrlich«, rief Elsbeth aus, »ich freue mich mit dir.«

»Komm mit, wir wollen miteinander beten.«

Sie gingen Hand in Hand hinein. »Hier ist meine liebe Frau und Mitarbeiterin, eins mit mir im Herrn.«

Dann knieten sie nieder und brachten miteinander vor Gott, was sie bewegte, das Wohl des Ortes, die Rettung von Seelen, das Vaterland und die Menschheit in der so entscheidenden Zeit, in der sie lebten, und die zukünftige Arbeit des jungen Paares.

Wie wunderbar verbindet doch gemeinsames Gebet die Herzen. Diese Menschen, die sich früher nie gesehen, fühlten sich nun als Geschwister und Kampfgenossen aufeinander angewiesen.

Arno begann unverzüglich mit seinen Besuchen bei den Mitgliedern der kirchlichen Körperschaften. Bei den meisten fand er nichts als gesellschaftliche Höflichkeit, die jedes Eingehen auf religiöse Themata geschickt vermied; bei mehreren eine Feindseligkeit, die sich nur schlecht hinter herkömmlichen Redewendungen versteckte. Nur bei ganz wenigen, vor allem bei dem Vorsitzenden, hatte er den Eindruck, daß er verständnisvolle Förderung erwarten konnte.

Inzwischen machte sich im öffentlichen Leben der beherrschende Einfluß des kommunistischen Geistes immer mehr bemerkbar. Vertreter entgegengesetzter Anschauungen wurden überall aus ihren Stellungen entfernt. Die kirchlichen Fragen wurden indes noch nicht aufgerollt, da auf dem Gebiet des wirtschaftlichen und politischen Lebens die kommunistischen Beamten alle Hände voll zu tun hatten. Auch dem Grafen Wildenstein wurde zum 1. Juli gekündigt. Als Arno und Elsbeth davon hörten, hatten beide sofort den Gedanken, die Eltern zu sich zu nehmen. Nach einigem Schwanken nahmen diese das Anerbieten mit Dank an. So schmerzlich Arno mit seinem Vater den Verlust der Stellung empfand, so sehr freute er sich doch, den Eltern etwas von ihrer Liebe vergelten zu können, und auch Elsbeth sah es als eine Ehre an, für die beiden von ihr so hoch verehrten Menschen sorgen zu können.

Die Konferenz im Friedenspalast im Haag tagte inzwischen immer weiter und das Rätselraten über ihr schließliches Resultat wollte kein Ende nehmen.

Eines Tages, als Arno in Berlin zu tun hatte, fand er die Stadt in einem Taumel der Festfreude. Aus den Häusern hingen rote Fahnen und vor den Zeitungsredaktionen sammelten sich Tausende von Menschen.

Die Konferenz im Haag hatte ein überraschendes Ergebnis gehabt: es war ein Weltbund aller kommunistischen Staaten begründet und der Präsident von Rußland war zum Weltbundpräsidenten gewählt worden. Da fast alle Staaten der Erde sich angeschlossen hatten, so war zum ersten Male wirklich die Menschheit geeint. Die Kriege wurden für abgeschafft erklärt. Das große Friedensreich, das die Völker stets ersehnt und das Christentum fälschlich zu bringen versprochen habe, sei nun angebrochen. Ein Völkerbundsrat mit dem Präsidenten als Leiter war begründet und mit weitgehender Exekutivgewalt und mit gesetzgeberischen Befugnissen ausgestattet. Eine große Flotte von Kampfflugzeugen und Luftschiffen wurde dem Präsidenten zur Ausübung seiner Exekutivgewalt übergeben. Auch wurde beschlossen, Kulturwerke von ungeheurer Tragweite mit der vereinten Kraft aller Völker zu unternehmen. In den Tropen sollte vermöge einer neuen Erfindung auf gewaltigen Flächen die Kraft der Sonnenstrahlen aufgefangen und in elektrische Energie umgewandelt werden, die dann über die ganze Erde geleitet werde. Mit Hilfe dieser Energie sollte alles Ödland der Erde allmählich urbar gemacht werden, um es dann im Interesse der gesamten Menschheit landwirtschaftlich nutzen zu können. So würde es gelingen, mit vereinter Kraft aller Völker aller Not auf Erden ein Ende zu machen und jedem Menschen ein reichliches Auskommen zu gewährleisten. Dem Weltbundpräsidenten, der statt seines jüdischen Namens Maisel den Namen Spaßki angenommen hatte, war vom russischen Volke in Anspielung an Spaßki der Name »Spassitelj« = Befreier, Erlöser, beigelegt worden.

Überall sah man Plakate: »Das Friedensreich ist gekommen.« »Das Sehnen der Völker ist erfüllt.«

Eine Begeisterung, wie nie erlebt, ergriff die Menschen. Mit Tränen der Freude umarmten sich die Leute auf der Straße. Es war ein erschütternder Gegensatz. Auf der einen Seite diese jubelnde Freude und dabei auf allen Straßen die endlosen Leichenzüge der durch die Typhus- und Beulenseuche Dahingerafften. Das Bild des Weltbundpräsidenten war überall zu sehen und kleine Abzeichen des Weltbundes, kleine rote Fähnchen mit den beiden Hemisphären in einer Ecke wurden überall verkauft.

Auch Arno wurde von der Begeisterung ergriffen. »Da haben wir doch den Kommunisten Unrecht getan. Wenn sie so Großes geschaffen, endlich die Vereinigung aller Menschen herbeizuführen, gesegnet seien sie! Welche Möglichkeiten öffnen sich da für die Mission, die der Kapitalismus allmählich fast ganz erwürgt hatte?« so dachte er bei sich. Er kaufte einige Weltbundfahnen und zwei Abzeichen, von denen er das eine ansteckte. Dann fuhr er voll Begeisterung nach Hause zurück und konnte es gar nicht erwarten, bis er seiner Elsbeth das Große, das geschehen, berichten konnte.

Auf dem ganzen Wege durch die Stadt sah man festlich gekleidete Menschen. Die Fabriken und Geschäfte feierten und überall hörte man die Jubelrufe: »Hoch der Weltbund, hoch die große Internationale!«

Als Arno in seinem Heim anlangte, berichtete er in atemloser Hast seinem Weibe das, was geschehen war. Sie sagte kein Wort, aber ihr Gesicht wurde totenbleich und ihre Augen weiteten sich zu unnatürlicher Größe. Arno bemerkte das in seinem Eifer nicht, packte die mitgebrachten Fahnen aus und wollte Elsbeth ein Abzeichen anstecken. Da bemerkte Elsbeth das Abzeichen im Knopfloch von Arnos Rock. Sofort stürzte sie darauf los, riß es heraus, nahm dem ganz verdutzten Gatten auch das andere Abzeichen aus der Hand, raffte die Fahnen zusammen und eilte damit hinaus. Das geschah so schnell, daß Arno gar nicht zur Besinnung kam. Gleich darauf kehrte Elsbeth zurück und warf sich weinend und schluchzend an die Brust ihres Gatten.

»Aber Liebling, Elsbeth, was ist dir? Was wolltest du mit den Fahnen und Abzeichen?«

»Arno, armer verblendeter Mann! Was hast du getan? Merkst du nicht, daß dieser Weltbundpräsident der Antichrist ist und der Weltbund das antichristliche Reich? Du hattest das Malzeichen des Antichrists, des ›Tieres aus dem Abgrund‹ Offb. 13, 16. 17; 14, 11; 19, 20., dir angesteckt und wolltest es mir anheften. Ich habe sofort alles verbrannt. Wann wirst du lernen zu erkennen, was Gottes Stunde geschlagen hat?«

Arno wurde ernstlich böse. »Elsbeth, ich muß dich bitten, deine Zunge im Zaume zu halten. Wie kannst du so hart urteilen? Du weißt ja noch gar nicht, in welchem Geist der Präsident regieren wird. Es ist doch vermessen, von vorgefaßten Auslegungen der Offenbarung aus die gewaltigsten Ereignisse der Zeitgeschichte in Bausch und Bogen zu verdammen. Gott hat doch auch in diesem Geschehen seine Hand, und wenn es ihm gefällt, der Menschheit auf diese Weise zu helfen, wer bist du, daß du dich dagegen wehren willst?«

»Aber Arno, hast du ganz jene Volksversammlung vergessen, in der du und Hertha beinahe erschlagen worden wäret? Weißt du denn nicht, daß jener Joseph des Präsidenten rechte Hand, sein Minister des Äußeren ist?«

»Silberstein scheint sich sehr gewandelt zu haben, sonst hätte er sich nicht so edel benommen, und vielleicht ist sein Vetter noch edler als er. Wir wollen es doch Gottes Weisheit überlassen, wie er alles leitet.«

»Arno, Geliebter, der Geist macht es mir gewiß, was ich sage: Der Präsident ist der Antichrist und ich warne dich vor allem, was mit diesem Weltbund zusammenhängt!«

Arno war mißgestimmt und ging in seine Stube. Elsbeth aber eilte in die Schlafstube, weinte bitterlich und schüttete ihr Herz vor dem Herrn aus.

Das war der erste Zwist im ehelichen Leben des jungen Paares. Erst beim gemeinsamen Abendgebet fanden sich die Herzen wieder.