|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

... Und so schwebte das kleine Boot, einem Spielzeug des Zufalls gleich, nun schon lange, lange Tage über der grün-glasigen Wassertiefe. Einförmig rauschend stürmten die schaumgekrönten Wogen heran, immer die gleiche langgestreckte wallende Linie in das tote Grau des Horizonts einzeichnend – immer den gleichen, drohenden Ton, an der Wandung des Bootes zerschellend. Wie unruhige Gedanken, die aus den Tiefen einer schuldigen Seele emporquellen und, von einer schmerzlichen Unrast gejagt, den Fernen zuwandern, so folgten die Wellen des Meeres einander, niederstürzend und sich wieder aufbäumend und tiefe Furchen in das Antlitz des Ozeans eingrabend. Unter einem trüben, dichtverhangenen Himmel stürmten sie heran – unter dem gleichen Himmel, furchtbar in seiner grauen Unermeßlichkeit, entschwanden sie dem Blick, der wie gefesselt von ihrer durchsichtigen Unrast mit ihnen fortwogte –, bis die Ferne sie verschlang. Ein Wind strich über die weite Öde, der war wie das Weinen eines kleinen Kindes – von einer erschütternden Hilflosigkeit, einer immer wiederholten Klage, daß die Einsamkeit des Meeres unter der Bürde dieser Töne zu erschauern schien. – –

Drei Insassen beherbergte das kleine Boot. Auf der Steuerbank zusammengekauert, die breite Brust an die emporgezogenen Knie angestemmt, hockte ein alter Matrose, mit hagerem, sonnengegerbtem Gesicht und eckigem Schädel, über welchen der Wind die spärlichen Strähne weißlichen Haares hinüberlegte. Ein blaues, zerrissenes Wollhemd hing über seine breiten Schultern, aus dessen Falten sich die braune, mit farbigen Tätowierungen bedeckte Brust nackt dem Winde darbot. Die eine Hand umklammerte mit krampfigem Griff – wie eine Eisenzange, ein schweres Ruder, das in den Dollen knarrte –, die andere hing über den niederen Bootsrand hinweg und furchte das Wasser. Es schien, als sei der Matrose bei der Ruderarbeit erschöpft zusammengebrochen, wobei einer der Riemen seiner Hand entglitten und von den Wellen entführt worden war. –

An einer am Bug des Bootes befestigten Stange schlug eine kleine rote Flagge im Winde hin und her. Unter dieser, den Arm um die Stange geschlungen, saß ein junger Mann von athletischem Gliederbau und dem hageren, fleischlosen Gesicht des Gladiatoren. Schwarzes, schweres Haar sprang tief in seine Stirn vor, die kühne Nase, der sicher gezeichnete Mund, das eherne Kinn verliehen dem Gesicht das Gepräge ungewöhnlicher Kraft und Energie. Aber auch ihn hatten Hunger, völlige Erschöpfung und seelische Qualen zu überwältigen vermocht – die breite Stirn war tief geneigt, die Bronzefarbe seiner Haut von bleichen, bläulichen Schatten überhäuft und seine Lippen so fest aufeinander gepreßt, als wollten sie sich niemals wieder öffnen. Aber zuweilen schoß unter den gesenkten Lidern hervor ein Blitz aus seinen Augen, der sich mit der wilden Entschlossenheit des Pfeiles in die Ferne bohrte. Aber weder Nähe noch Ferne hatte Trost oder Hoffnung für ihn, und schnell verlöschte der Blick, so jäh, wie er aufgesprüht war.

Auf dem Boden des Bootes, das Haupt von einigen Decken gestützt, lang ausgestreckt, regungslos und totenhaft ruhte ein junges Weib. Hätte ein Bildhauer den Gedanken gefaßt, eine Statue der Hoffnungslosigkeit zu meißeln – hier, in diesem jungen Weibe wäre ihm der Gedanke, den seine Seele zu gestalten strebte, verkörpert erschienen. Denn dies bleiche Antlitz war von dem unbarmherzigen Meißel der Not in scharfen, wehen Linien geformt. Die vordem so zart gerundeten Wangen waren tief eingesunken, die früher so hell erstrahlenden Augen in bläulichen Schattenhöhlen gebettet, der Mund – dieser feine Frauenmund – nur in schmaler Linie geöffnet, um den schwachen, zitternden Atemzügen Durchgang zu gewähren. Eine Flut dunklen Haares floß in wirren Wellen über Stirn, Nacken und Brust – eine magere, bleiche Hand tastete unruhvoll und fieberisch über die Decken hin. Und der regungslose, schlanke Körper des jungen Weibes war in die große Einförmigkeit von Meer und Himmel wie in ein Büßerkleid eingehüllt, das niemals wieder die Weiße seiner Glieder zu Glück und Sonne entschlüpfen lassen wird.

Nichtiger wie ein Punkt, stand das Boot in der Unendlichkeit –, aber dieser Punkt war das Schicksal. Drei Menschen trug es, deren Herzen noch vor kurzem den Glanz und die Kraft des Lebens kaum zu bändigen vermochten und die jetzt angstvoll, ohnmächtig vor dem Geheimnis der nächsten Minute zurückbebten. Und was sich allein noch zwischen ihrer Angst und der Enträtselung dieses Geheimnisses drängte, waren wenige schwache Bootsplanken, an denen die Wogen wie Einlaß begehrend fort und fort klopften.

Wie lange wehrte dieses Pochen und Klopfen? Wie lange schon widerhallte es in der peinvollen Öde, aus der Stunde nach Stunde, Tage und Nächte, und Tage und Nächte wie Tropfen aus einem unerschöpflichen Brunnen hervorquollen? Wie lange schon? Waren es Wochen – Monate – oder Jahre? Keiner der Schiffbrüchigen hätte es sagen können – die Zeit stand still und schweigend, wie eine Kerkerwand – wie ein fanatischer Priester bei der Opferung – und hatte keine Antwort mehr auf ihre Fragen. Nur wie aus einer fernen Vergangenheit dämmerte der Tag zu ihnen hinüber, wo sie zum letztenmal die Lichter und Türme einer Stadt – das Gewirr eines Hafens – die tausendfältigen Formen und Klänge des geschäftigen Lebens um sich her erblickt hatten.

Am 25. April 1869 hatten sie den Hafen von Bordeaux an Bord der dreimastigen Brigg »La Mouette« verlassen. Die Garonne hinunter waren sie im Schlepptau eines kleinen, fauchenden Dampfers gegangen, dann aber, als die Mündung des Flusses erreicht war und die tiefgrünen Wellen des Atlantischen Ozeans ihnen entgegenschwollen, waren die Segel an den Masten in die Höhe gestiegen, die Raaen gebraßt, der Kurs gesetzt, und unter dem Druck des kräftig aufkommenden Windes trat »La Mouette« mit weitgespannten Schwingen ihre weite Fahrt an. Ihr Ziel war Rio de Janeiro, ihre Ladung bestand aus Stückgütern und einigen Tons Sprengpulver, die in einem abgesonderten Raum des Vorderschiffs verstaut waren. Auf der Brücke stand der Kapitän, Gaston Perrier, ein Südfranzose, erteilte mit klingender Stimme seine Befehle und beobachtete mit prüfendem Blick die Bewegungen der Matrosen, die, von den schrillen Pfeifensignalen des alten Hochbootmannes angefeuert, die oberen Marssegel zu setzen begannen. Die Sonne strahlte vom blauen Himmel herab, und weiße Federwölkchen, von der frischen Brise vor sich hergejagt, flogen darüber hin. Die weite Wasserfläche blitzte in tausend Wellchen auf, und es war eine Lust und eine Kraft in der klaren Luft, die aller Herzen höher schlagen ließ.

Neben dem Kapitän lehnte an dem Geländer der Schiffsbrücke eine junge Frau. Es war sein Ehgemahl, seine Madelon, ihm erst seit drei Wochen angetraut, und an den leuchtenden Blicken, mit denen sie immer wieder das Gesicht ihres Mannes suchte, konnte man wohl erkennen, daß es innige und wahre Liebe gewesen war, welche die beiden zusammengeführt hatte. Drei Wochen hatte das Schicksal ihnen nur gegönnt, um ihr junges Glück zu genießen, dann hatte die Pflicht Gaston aus den Armen seines jungen Weibes gerissen. Aber Madelon hatte sich nicht von ihm trennen können, in letzter Stunde noch hatte sie sich zur Mitfahrt entschlossen, eilig die notwendigsten Gegenstände zusammengerafft, und nun schaute sie lachenden, glückseligen Auges in die silbernen Weiten hinein, denen die Brigg mit stahlhart geschwellten Segeln entgegenstrebte. Alles war neu, alles interessant für sie, die ihr kleines Heimatsdörfchen in der Provence erst seit einem Jahre verlassen hatte, um zu ihrer alten Muhme in Pauillac, die einen kleinen Kramladen besaß, überzusiedeln. Mit hurtigen Blicken folgte sie den Bewegungen der Matrosen, beobachtete den Mann am Steuerrad und, rückschauend, sah sie den langen, fast schnurgerade nach Bayonne sich ausdehnenden Küstenstrich im Wasser versinken. Und über ihr liebliches Gesicht flog ein leichter Schatten, seltsam aus Wehmut und dem bebenden Glück der Stunde vermischt.

Während langer Tage verfolgte der Segler stetig seine glückliche Fahrt. Kaum, daß eine Änderung an der Segelstellung nötig wurde, so stetig blies der leise nach Osten ausweichende Seewind, der die leinenen Flügel des Schiffes bis zum Bersten füllte und singend und surrend durch das Takelwerk strich. Am Bug schlug das Wasser aufschäumend empor, glitt in breiter, glatter Welle am Schiffskörper hin und schloß sich am Heck zu einem Kielstreifen zusammen, der klatschend und sprudelnd ineinanderfloß.

Für Madelon war diese Reise wie eine Fahrt ins Märchenland. Von früh bis spät tummelte sie sich auf dem Deck, in den Kajüten, dem Mannschaftsquartier umher, sang ihre fröhlichen provenzalischen Lieder in die klare Seeluft hinein oder saß am Abend, in den Arm ihres Mannes geschmiegt, auf irgendeiner Taurolle und lauschte den endlosen »Garnen«, welche die Matrosen spannen. Aus wie vielerlei Elementen sich diese letzteren auch rekrutierten, in einem Gefühl fanden sich doch alle zusammen: in der Ergebenheit für diese junge, so schöne, so liebenswerte Frau. Einem aber unter ihnen hatte sie das alte Herz ganz behext und verzaubert. Das war Bob Matthews, der Hochbootsmann, ein Schotte von Geburt, der zu jeder Tagesstunde schwur, er würde jedem alle Rippen zerbrechen, der die junge Frau auch nur mit einem scheelen Blick ansehen würde. Er ersann allerlei Zerstreuungen für sie, fing Seevögel, die sich auf dem Verdeck niederließen, fischte Quallen und Seerosen und machte mit seiner Harpune Jagd auf die Delphine, die im Bugwasser des Schiffes ihr Spiel trieben. Dann standen die beiden Gestalten, die gedrungene Bobs – die schlanke, biegsame Madelons vorn neben dem Bugspriet, Bob mit scharfen Augen in die Tiefe spähend und mit nerviger Faust den Schaft der Harpune umspannend. Und schon hob er mit schnellem Rückschwung den Arm. »Bewahre!« rief er, das Eisen sauste niederwärts und bohrte sich mit leisem Zischen in die Flut ein. War dann das Opfer gespießt, dann begann ein gewaltiges Toben und Kämpfen, daß das Wasser sich zu einem kreisenden Schaumstrudel verwandelte. Bis die Kräfte des harpunierten Fisches ermatteten und er leblos an Deck gezogen wurde.

* * *

So flossen zehn Tage in einer herrlichen Frische und Helle dahin, die in den leuchtenden, klingenden Segeln, deren breite Brust sich unermüdet ihre Bahn durch den Äther brach, gleichsam ihren höchsten Ausdruck fand. Aber auch die Herzen Gastons und Madelons wurden zu Scheuern, in denen sie eine unendliche Fülle von Kraft und Schönheit und Liebe bargen. Über die weite, schimmernde Wasserfläche glitten ihre Gedanken frei und aller Erdenschwere bar dahin und verloren und verbargen sich in seligen Fernen. Nur das Meer verleiht dies Gefühl der Fessellosigkeit, der Schwebekraft und glücklich die Liebenden, welche den Überschwang ihrer Empfindungen an die Unendlichkeit abgeben können.

Ein glorioser Maitag zog wieder herauf, als Gaston, kaum, daß noch das erste fahle Frühlicht im Osten aufklomm, unter der Tür seiner Kajüte erschien. Sein kühnes, braunes Gesicht trug den Ausdruck einer seltsamen Gespanntheit. Mit vorgeneigtem Kopf ließ er seine Augen rasch und scharf über alle Einzelheiten des Verdecks hingleiten, dann wandte er sich mit schnellen Schritten dem Achterdeck zu. In der Nähe des Kartenhäuschens stieß er auf Bob Matthews, der beschäftigt war, eine alte Harpunenleine frisch zu spleißen.

»n' Morgen Bob,« sagte Kapitän Perrier, » Anything new?«

»Nichts, Capt'n,« antwortete Bob. »Die Mouette macht ihre zwölf Knoten, daß es eine Lust ist. Wind Südsüdosthalbsüd – alle Segel auf – Barometerstand splendid!«

Gaston nickte, machte einige Schritte, kehrte wieder zurück und raunte Bob leise und hastig einige Worte zu. Der prallte plötzlich von der Wand des Kartenhäuschens, an der er behaglich gelehnt hatte, ab, als ob er sich den Rücken verbrannt hätte und starrte dem Kapitän ungläubig ins Gesicht.

»Kommt,« sagte der letztere. »Wir wollen uns Gewißheit verschaffen, damit wir wissen, woran wir sind. Irre ich mich, wie ich selbst fast glaube, um so besser. Haben wir aber mit einer Tatsache zu tun, so müssen wir unsere Maßregeln ergreifen, und zwar sofort.«

Bob schleuderte seine Leine in eine Ecke und folgte mit seinem schwerfälligen Gang dem Kapitän, der schnell, aber alle Gegenstände scharf prüfend, dem Hinterdeck zuschritt. Der kühle Morgenwind ging über ihnen sausend durch die Spanten und Spieren des Besanmastes, die See plätscherte an den Flanken des Schiffes. Von der Kombüse her schollen die schwermütigen Klänge eines bretagnischen Matrosenliedes, das der Koch in den Morgen hinaus sang.

Auf dem Hinterdeck angekommen, blieben die beiden Männer stehen. Ein feiner, weißlicher Nebel lag hier über den Schiffsplanken, der sich immer wieder erneuerte, so oft auch der Wind ihn mit sich fortnahm. Die schwere Luke, welche den Zugang zum Schiffsraum verdeckte, wurde beiseite gelegt, und der Kapitän stieg in den Raum hinab, während Bob mit vorgeneigtem Oberkörper und wiegenden Knien seinen Bewegungen mit den Blicken zu folgen suchte. Es dauerte lange, ehe der Kapitän zurückkam, und als endlich seine breite, unbedeckte Stirn wieder an das Tageslicht emporstieg, waren seine Züge unbeweglich und verschlossen wie zuvor. Er half Bob, die Luke wieder zu schließen, und nun, als dies geschehen, ergriff er ihn am Arm, drehte ihn halb zu sich herum und sagte, einen schnellen Blick über sein Gesicht gleiten lassend:

»Es ist Feuer im Raum – Bob!«

Dem Hochbootsmann entfuhr ein Fluch, dann schob er seinen massiven Körper herum und fragte:

»Feuer im Raum, Capt'n«? Wie ist das möglich, und wie seid ihr dahinter gekommen?«

»Wie das möglich ist?« antwortete Gaston, »das wird wohl nie beantwortet werden können. Vielleicht Selbstentzündung, vielleicht ist auch irgendein leicht entzündlicher Stoff unter falscher Deklaration an Bord geschmuggelt worden. Heute nacht wache ich in meiner Kabine auf, weil eine unerträgliche Schwüle mir den Schweiß aus den Poren treibt. Ich öffne das Heckfenster, aber die Temperatur bleibt die gleiche. Zugleich meine ich einen leichten Rauchgeruch zu verspüren, ich steige zum Deck hinauf, aber da war alles allright. Ich wieder hinunter, und während des weiteren Verlaufes der Nacht gewinnt mein Verdacht immer mehr Nahrung. Nun wissen wir, woran wir sind. Was nun tun?«

Ja, das war die Frage. Was jetzt tun? Soweit der Kapitän hatte ermitteln können, mußte der Herd des Brandes sich weit hinten am Heck des Schiffes, mitten in der Ladung befinden. Wie dorthin gelangen? Um das Schiff segeltüchtig zu erhalten, war es ganz ausgeschlossen, einen großen Teil der Ladung über Bord zu werfen, da es jede Stabilität einbüßen würde. Ebenso mißlich wäre es, den Achterraum voll Wasser zu pumpen, da bei der Lage des Feuerherdes der Erfolg sehr unsicher, die Gefahr, das Schiff hinten furchtbar zu überlasten, aber sehr nahe war.

Dasjenige, was Gaston vorschlug und was auch am meisten Aussicht auf Erfolg hatte, war dies, zu versuchen, den Fortgang des Brandes möglichst zu verzögern und ihn, sofern dies ausführbar, durch Entziehung des Luftzutrittes völlig zu ersticken. Dieser Plan wurde befolgt und sogleich zur Ausführung gebracht. Die schrille Pfeife des Hochbootmannes rief die gesamte Besatzung, aus 21 Köpfen bestehend, vor den Mast, und Gaston eröffnete ihnen in kurzen Worten die Gefahr, die dem Schiffe drohe, und die dagegen zu treffenden Maßregeln. Zugleich nahm er jedem der Leute das Versprechen ab, kein Wort von dem allen an Madelon zu verraten, um diese nicht vorzeitig zu beunruhigen.

So schnell der Entschluß gefaßt, so schnell wurde er zur Ausführung gebracht. Der ganze verfügbare Vorrat an Segeln und Decken wurde herbeigebracht und gründlich mit Wasser überflutet, so daß sie gänzlich davon getränkt wurden. Dann wurden die Luken am Hinterdeck wieder geöffnet und die nassen Segel und Decken fest über die Ladung gedeckt, so daß letztere, soweit es sich ermöglichen ließ, völlig von der Außenluft abgeschnitten wurde. Man schloß dann die Luken und suchte auch diese so sorgfältig wie möglich gegen jeden Luftdurchzug zu sichern, indem man jede Öffnung mittels in Fett getränkten Wergs fest verstopfte.

Um so schnell wie möglich Land zu gewinnen, war es nötig, den Lauf des Schiffes zu ändern. Das Ruder wurde hart West gelegt, die Raaen angebraßt und nach kurzer, wie erstaunter Zögerung folgte die Mouette dem neuen Kurs mit der gleichen Stetigkeit, wie zuvor dem jetzt verlassenen. Leicht nach Backbord übergeneigt, das aufrauschende Wasser mit scharfem Bug durchschneidend, glitt die Brigg mit fest stehenden Segeln ihre Bahn dahin.

Alle diese Maßnahmen waren so rasch, mit solcher Promptheit ausgeführt, daß das Deck wieder den gewohnten Anblick darbot, als Madelon, eben als die ersten goldenen Sonnenstrahlen über das Wasser hinzitterten, die Kajütstreppe hinaufsprang. Ihr heiteres, rosiges Gesicht spiegelte nur eines wider: tiefinnerstes Erfassen des Glücks, das die Stunde bietet und das auszukosten eine so köstliche Lebensaufgabe ist.

Wieder verflossen einige Tage. Die Mouette setzte ihre Fahrt unter allen Segeln fort, um jeden Hauch des leider stark abflauenden Windes auszunutzen. Daß das Feuer trotz der fortwährend wiederholten Berieselung des Segelschutzdaches an Ausdehnung gewann, war aus der sich immer steigernden Hitze im Schiffsinnern zu ersehen, die den Aufenthalt in den Kabinen bald nahezu unmöglich machte. Man hatte für Madelon unter dem Vorwand, ihr größere Frische zu verschaffen, ein Lager im Kartenhäuschen aufgeschlagen, was sie denn auch mit ihrem gewohnten guten Humor akzeptierte.

Durch die Zwischenwände des Schiffsraumes drang ein feiner, beißender Rauch, der nach und nach das ganze Zwischendeck erfüllte und sich in feinen, weißlichen Spiralen seinen Weg durch die Schiffsplanken nach außen bahnte. Wenn man das Ohr an die Wand legte, hinter welcher das Feuer wütete, vernahm man ein dumpfes Prasseln und Knistern, das stündlich an Stärke zuzunehmen schien. Wenn das Hinterdeck mit Wasser berieselt wurde, erhoben sich dichte Dampfwolken, und bald war es nicht mehr möglich, dasselbe anders als mit dicksohligen Schuhen zu betreten.

Die Mannschaft hielt sich während dieser Zeit bewunderswürdig, und jeder suchte die Aufmerksamkeit Madelons von dem furchtbaren Verhängnis, das unter ihren Füßen wütete, ab- und auf heiterere Dinge zu lenken. In dem ruhigen, ernsten Gesicht Gastons veränderte sich keine Linie, mit gewohnt ruhiger Stimme erteilte er seine Befehle und kaltblütig erwog er jede Möglichkeit, um das ihnen drohende Geschick in seinem Lauf abzuwenden.

Es war um Mitternacht des vierten Tages, als plötzlich die Stille von einem jähen Krach zerrissen wurde, der die Mannschaft aus ihren Hängematten trieb. Durch die furchtbare Hitze war eine der Decksplanken in ihrer ganzen Länge geborsten, und aus der entstandenen Öffnung ergoß sich ein wütender Schwall gelben Rauches, dessen Schwaden der Wind in zerrissenen Fetzen über das ganze Deck wirbelte. Ein dunkelroter Glutherd, mit gierigen Zähnen weiter und weiter fressend, glomm darunter auf; feuersprühende Fackeln, zischende Funkenfontänen schossen hoch hinein in das Dunkel der Nacht. Auf Augenblicke war das ganze Schiff, bis zu den oberen Marssegeln hinauf, von glühendem Schein übergossen, und ein höllischer Schwarm flackernder Feuergeister kletterte, vom Winde gejagt, von Tau zu Tau – von Raae zu Raae.

Von Verheimlichung konnte jetzt nicht mehr die Rede sein. Entsetzt starrte Madelon – jählings aus dem Schlummer aufgeschreckt – in die brausende Lohe, ohne doch begreifen zu können, welch ein Entsetzliches sich plötzlich vor ihr enthüllte. Gaston faßte sie sanft in seine Arme und suchte sie, die sich willenlos einem krampfhaften Schluchzen überließ, zu beruhigen und zu trösten.

Die Mannschaft wurde an die Pumpen beordert. Jetzt, wo das Feuer seinen Käfig gesprengt und die Freiheit gewonnen hatte, grinste allen die grauenhafte Gefahr plötzlich fürchterlich verzerrt und drohend ins Gesicht. Nur der natürliche Feind des Feuers, das Wasser, versprach hier noch Rettung zu bringen, und aus allen verfügbaren Schläuchen ergossen sich Ströme dieses Elements in die aufprasselnden Flammen. Stunden nach Stunden wurde dies Werk fortgesetzt. Die Pumpenarme gingen ohne Rast auf und nieder, von kräftigen Matrosenarmen angetrieben. Aber das Feuer spottete dieser Anstrengungen. Als ob es aus dem Wasser neue Nahrung entnähme, griff es unaufhaltsam weiter um sich, und mit Tagesanbruch war das ganze Hinterdeck ein glühender Scheiterhaufen. Am Besanmast züngelten die roten Flammen in die Höhe, und statt der Sonne, die an diesem Tage hinter einer grünlichen Nebelwand verborgen blieb, leuchtete eine aufsprühende Feuersäule in die Morgendämmerung hinein.

Eine Messung der Mittagshöhe, welche Gaston Perrier zur Bestimmung ihrer Lage vornahm, ergab, daß man sich noch etwa 400 Seemeilen von der nächsten Küste, dem Festland Südamerikas, entfernt befand. Es war natürlich gänzlich ausgeschlossen, dieselbe mit dem brennenden Schiff zu erreichen, das der Vernichtung geweiht war. Denn das Feuer griff jetzt mit unheimlicher Wut und Schnelligkeit um sich, und mit Entsetzen dachte Gaston an die Pulverladung, die sich im Vorderraum befand. Die Vorsicht gebot, rechtzeitig die Boote, die ihre einzige Zuflucht bildeten, zu ihrer Aufnahme instand zu setzen. Das geschah denn auch. Sowohl das Langboot wie die Kapitänsjolle wurden mit allem Nötigen, wie Lebensmitteln, Rudern, Segeln und Kleidungsstücken ausgerüstet und alles derart vorbereitet, daß die Einschiffung in jedem Augenblick erfolgen konnte.

Aber wie brave Seeleute wollten sie ihr schönes Schiff, die schnelle Mouette, die jetzt unter dem heißen Griff der Flammen zuckte und schrie, nur nach äußerstem Kampfe dem tückischen Feind überlassen. Mehr wie die Gefahr, die ihm selbst drohte, griff Gaston der Verlust seines Schiffes ans Herz, unter dessen rauschenden Fittichen er so manche starke und schöne Stunde verlebt, das sich sonst so anmutig in den Armen des großen Meeres gewiegt hatte. Mit einer Erbitterung ohnegleichen griff er die Flammen an, die jetzt schon den Fuß des Besanmastes benagten und das Großsegel vernichtet hatten. Ein ungeheurer, wallender Rauchmantel hüllte die Mouette ein; die Decksplanken krümmten sich, wie in unerträglichem Schmerz, die Schanzverkleidung, die Takelage des Hinterschiffes loderten in Flammen auf. Nur mit äußerster Anstrengung vermochte der Mann am Steuerruder seinen Posten zu behaupten, von Qualm und Rauchwolken umhüllt. –

Am Nachmittag des fünften Tages ging der Besanmast über Bord. Mit ihm fiel das Bollwerk, das dem Feuer noch den Weg zum Vorderschiff versperrt hatte, und mit einem Sprung, einem dumpfen Aufprasseln, wie eine rasende Bestie, fiel es über seine Beute her. Über die Flanken des Schiffes hinüber packten seine roten Pranken den Leib seines Opfers, und seine funkelnden Augen spiegelten sich in der grünen Meerflut, die an den Seiten des Schiffes vorüberrauschte. Mit einer unendlichen Bitterkeit und Verzweiflung im Herzen, sahen die Bedrängten an Bord auf den Ozean hinaus, der seine Wellen so kühl, so glatt, so sicher wölbte und senkte, wie ein hämischer Heuchler seine Gesichtszüge ordnet. –

Es wurde nötig, das Schiff ohne Zeitverlust zu verlassen. Unter ihren Füßen begannen die Bohlen des Decks zu kohlen und zu glühen, Fetzen verbrannter Segel, glimmende Holzteile fielen auf sie nieder und drohten ihre Kleidung in Brand zu setzen. Das Steuerruder mußte verlassen werden, und das jetzt führerlose Schiff wurde quer zum Wogengang geworfen. Das schon halb zerstörte Hinterschiff versank immer weiter im Wasser, einzelne Wellen gingen darüber hinweg, und auf dem in schrägem Winkel zur Wasserfläche aufsteigenden Deck konnte der Fuß kaum noch einen Halt finden. Die arme Mouette war zu Tod verwundet und flatterte mit zerbrochenen Flügeln stöhnend dem Ende zu. –

Gaston gab den Befehl, die Boote zu Wasser zu bringen. Bei den ungestümen, rollenden Schiffsbewegungen mußte dies mit äußerster Vorsicht geschehen, sollten die Boote nicht zertrümmert werden. Doch gelang es, sowohl das Großboot wie die Kapitänsjolle unversehrt ins Wasser hinabzulassen und mittels starker Trossen unter dem Bug des Schiffes zu befestigen. Dann begann die Einschiffung. Zuerst wurde Madelon, die sich wie jeder andere mutig an dem Kampf gegen das Feuer beteiligt hatte, sorgsam hinabgelassen, dann folgte der jüngste Schiffsjunge und so jeder der Matrosen, der Koch, der Bootsmann und Bob Matthews, der Hochbootsmann. Zuletzt war nur Kapitän Perrier als einziger noch an Bord.

Er stand in den Wanten des Heckmastes und warf noch einen Blick in das brennende Schiff. Wer vermöchte die Gefühle, die bei dem furchtbaren Anblick, der sich ihm bot, bitter und peinvoll in ihm aufwallten, zu schildern? Der Feldherr, der eine Schlacht verloren hat und vergebens den Strom seiner sinnlos fliehenden Soldaten zu hemmen sucht – der König, der sein weites, blühendes Reich der Feindeswut anheimgegeben sieht – der Vater, dem der Sohn ins Grab sinkt, sie alle können nicht tieferen und wahreren Schmerz empfinden, als der Seemann, der sein Schiff erbarmungslos in den Klauen eines unerbittlichen Elements zerbrechen sieht. Aber niemand sah die Träne, die aus Gastons Auge floß – als er endlich, als letzter, seinen Platz am Steuer des Kapitänbootes einnahm, war sein Gesicht so kalt und ruhig, seine Hand fest, seine Stimme klangvoll und sicher wie immer. –

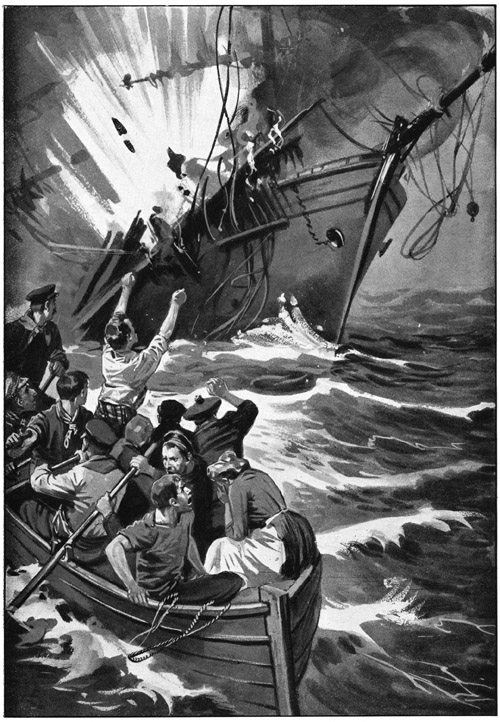

Die Taue wurden losgeworfen, und mit kräftigen Ruderschlägen entfernten sich die Boote vom Schiffskörper. In der Entfernung einer Seemeile wurde beigelegt, und aller Augen wandten sich der Mouette zu, deren schlanke Masten und schöne Linien nur noch hier und da, wenn der Wind die Rauchwolken beiseite trieb, sichtbar wurden. Wie von einem Opferaltar die Brandfeuer emporschlagen, so loderten aus dem zerfleischten Leib der Mouette gelbe, sich drehende, wirbelnde, fauchende Flammenschlangen in die Luft. Wie eine Kerze, feierlich ragend, brannte der Großmast – um die Fockraa wand sich die Flamme wie ein schaukelnder Kranz, lief geschäftig und eilends über Bugspriet und Klüversegeln, kroch durch die Ankerklüsen und verhauchte ihren glühenden Atem in dem Gischt, der den Bug des Schiffes umtanzte. Und in einem triumphierenden, rauschenden Akkord, in einem gellenden Aufschrei wollüstiger Vernichtung brauste die Feuersbrunst zum Himmel empor, von dessen strahlendem Gold und schimmerndem Sonnenlicht sie eingesogen wurde. –

Den Zuschauern in den Booten stockte der Atem. Gebannt von der grauenvollen Gewalt und Größe des Schauspiels, hingen ihre Blicke an dem Flammenschwall. Die Zähne krampfhaft aufeinandergebissen, die Nägel seiner Finger in das Holz der Steuerpinne gekrallt, saß Gaston Perrier auf der Ruderbank. Madelon bedeckte aufschluchzend das Gesicht mit den Händen, und unaufhaltsam flossen die Tränen über ihre Wangen. Die finsteren Gesichter der Matrosen beleuchtete der rote Feuerschein; Bob Matthews aber war von seinem Sitz in die Höhe gesprungen und, die geballten Fäuste zu dem brennenden Schiff hinüber schüttelnd, stieß er einen gräßlichen, unmenschlichen Schrei aus.

Mit diesem Schrei mischte sich ein betäubender, schmetternder Krach. Ein Krach, als spalte sich die Erde. Eine geballte Flammenmasse, eine riesige zischende Brandkugel wurde von dem auseinandergerissenen Rumpf der Mouette ausgeschleudert, eine gigantische Feueresse versprühte ihre Millionen stäubender Funken. Und eine schwarze, lastende Rauchwolke, wie ein von düsterem Trauerflor umhüllter Sarg, lagerte sich über das Meer. Klatschend fielen die emporgeschleuderten Trümmer ins Wasser zurück, ein kreisender Strudel, der den zerschmetterten Schiffsleib verschlang, öffnete seinen Rachen und schloß ihn wieder. Dann trat Stille ein, anklagende, schmerzliche, feierliche Stille. Sonnenleuchten überall – Mittagsglanz und – Ruhe. Und das Meer hatte sanfte, spielende Wellen ohne Zahl. – –

In der Nacht, die diesem Tage folgte, stieg ein wundersamer, ernster und gütiger Mond am Himmel auf. Weicher wie Seide, zarter wie Elfenschleier, scheu, zärtlich und trostvoll wallte sein Glanz hernieder, lagerte sich anschmiegend und weich über die Wasser und machte die Weite des Meeres noch unermeßlicher. Zur Tempelhalle wurde die Welt, und in dem Vorhof zum Ewigen glaubte der zu stehen, dessen verwirrter, trunkener Blick sich in den Wundern dieser Nacht verlor.

Die Boote waren schon weit von jener Stätte entfernt, welche zur Gruft für die Mouette geworden war. Als die Schiffbrüchigen aus der lähmenden Erstarrung, in welche die furchtbare Katastrophe sie geschlagen hatte, sich aufrüttelten, kam auch der Mut zum entschlossenen Handeln wieder über sie. Die Segel gingen an den Masten in die Höhe, die Richtung wurde festgesetzt, und von einer günstigen Brise getrieben, schnitten die Kiele schnell und stetig durch das Wasser dahin. Um den Lauf der Boote nach Kräften zu beschleunigen, wurden auch die Ruder zur Hilfe genommen und jeder Fetzen Leinwand ausgespannt. So wurde flotte Fahrt gemacht und, wenn auch der Nachhall der schrecklichen Erlebnisse noch in jedem Herzen ertönte, so wurde doch auch die Hoffnung wieder lebendig, und in aller Augen kam ein hellerer Glanz.

In dem kleinen Boot befanden sich der Kapitän, Gaston Perrier, Madelon, Bob Matthews, der Koch, der Zimmermann und fünf Matrosen. Alle übrigen hatten in dem großen Boot Platz gefunden, welches, besser besegelt und bemannt, einen schnelleren Gang hatte und daher häufig beidrehte, um das kleinere herankommen zu lassen. Der Frieden und die Schönheit dieser Nacht trugen dazu bei, in jeder Brust freundlichere Bilder zu erwecken. Madelon war erst, von den Anstrengungen der letzten Tage überwältigt, in festen Schlummer gefallen. Um Mitternacht aber erwachte sie. An dem hohen, weitgeblähten Segel rieselten die Strahlen des Mondes in weißen Lichtbächen hinab; die flachen, leuchtenden Wellen des Meeres strömten in langsamem Zuge heran, mit einem starken, inbrünstigen Klingen, das an das Rauschen heimatlicher Buchenwälder gemahnte. Der Nachtwind kam aus weiten Fernen und wiegte sich auf den Wellen und sang ein Lied, das war tief-eigen und von einer quälenden Sehnsucht erfüllt. Die tiefen Atemzüge der schlafenden Matrosen klangen zusammen mit den leisen Atemzügen der Nacht – ein bläulicher Schatten, schwebte das Segel des anderen Bootes vor ihnen her. Wie eine wirkende Hand erschien es Madelon, und sie versank, von der unirdischen Schönheit dieser Nacht berückt, in ein dunkles, sehnsüchtiges Träumen.

In ein fernes, schimmerndes Land führt sie ihr Traum, – das Land, dahin sie steuern. Von Gold war das Schiff, darauf sie stand; Segel von einem dunklen Gelb hingen von den Raaen, und in den tiefroten Schnüren des Tauwerks sang der Wind wie aus den Saiten einer Harfe. Über ein herrliches leuchtendes Meer fuhren sie, Blütenblätter schaukelten auf dem Wasser, fliegende Fische schossen wie blitzende Pfeile durch die Luft. Und siehe, vor ihnen tauchte ein Eiland aus den Fluten, anmutig und weich, wie aus dem Frühlingshauch, der seiner Bäume Wipfel umspielte, geboren, in Blumenkränzen eingebettet, von dem silbernen Schaum der anrollenden Wellen benetzt. In klaren, weitgebuchteten Seen spiegelten sich der lachende Himmel, das prangende Grün der Büsche, die tiefen Farben der Blumen, die sich auf schlanken Stengeln wiegten.

Glückliche, schöne Menschen lustwandelten auf den Wegen, und auf den klaren Wellen der Meerluft schwebten Gesänge zu ihr her, die trugen und bargen eine Fülle stiller Schönheit und Lebensfreude ...

Ein tiefes, warmes Glücksgefühl zog ein in Madelons Herz, und während ihre Seele in so weichen Banden träumte, schlossen sich ihre Augen aufs neue zu erquickendem Schlaf. Aus den Wassern stieg ein feuchter, grauer Nebel auf, der in schweren Wolken über den Ozean hinrollte und alles, Nähe und Ferne, in sein undurchdringliches Geheimnis einspann. Um die vierte Morgenstunde hatte der Mond seine nächtliche Wanderung beendet, und in das Doppelmeer des Dunstes und Wassers tauchte er hinab. Trübe, kaum von mattem Flimmerlicht erhellt, brach der Morgen an. Als Madelon wieder die Augen öffnete, war aller Glanz erloschen, waren alle Träume zerstoben, und nur der häßliche Tag starrte ihr mit ausdruckslosem, blassem, leichenhaftem Gesicht entgegen.

Und seit jenem Tage hatte den Schiffbrüchigen weder Sonne noch Glück mehr gelächelt. Der Wind war umgesprungen und hatte sie weite Strecken aus ihrem Kurs geworfen, in einem heftigen Sturm wäre das kleine Boot fast gekentert, und zwei der Matrosen hatten in dieser furchtbaren Nacht ihr Grab in den Wellen gefunden. Aber den Überlebenden war schlimmeres Los zuteil geworden: ihre Lebensmittel, ihr Trinkwasser war zur Neige gegangen, und trotz der sorgsamsten Einteilung kam der Tag, wo die letzte Krume verzehrt war, nur zu bald heran. Vergebens hatten sie nach einem rettenden Segel ausgeblickt, in der ganzen ungeheuren Öde des Meeres war auch nicht ein hoffnungverheißender Punkt aufgetaucht. In wütendem Kampf um einen Bissen Schiffszwieback waren der Koch und der Bootsmann über Bord gestürzt und ertrunken. Der Schiffszimmermann hatte sich im Fieberwahn eines Nachts selbst die Adern geöffnet und war verblutet, und die übrigen beiden Matrosen waren nach qualvollen Leiden den Entbehrungen erlegen. Nun waren nur noch Gaston, Madelon und Bob am Leben, aber auch ihnen starrte der Tod ins Auge –

Vier Wochen schon dauerte die Fahrt ins Ungewisse, Ziellose. Bei dem letzten Sturm war der Kasten mit den Meßinstrumenten über Bord gespült worden und den Unglücklichen damit jedes Mittel, ihre Position zu bestimmen, entrissen worden. Vier Wochen, die durchhallt waren von stammelnden Gebeten, von entsetzlichen Flüchen, Gotteslästerungen und Verwünschungen, von Todesstöhnen, brausenden Stürmen und dumpfen, harten Donnern der Meerflut. Vier Wochen, aus deren Schleiern und Falten acht wachsbleiche, erstarrte Totengesichter hervorgrinsten, Tage, die wie bleierne Lasten in die Ewigkeit rollten, Nächte, deren ungeheures Grauen keine Feder zu schildern vermöchte. – – –

So finden wir die drei in der Lage wieder, welche wir am Anfange geschildert haben.

Bob richtete sich aus seiner zusammengekauerten Lage auf. Er mußte seinen Geist von einer weiten Wanderung zurückrufen, die ihn in sein Heimatland, das ferne, felsenumgürtete Schottland geführt hatte. Auf dessen braunen Sümpfen hatte er das Moorhuhn gejagt, in den wilden, unwegsamen Schluchten dem Hirsch nachgespürt, und an den Lagerfeuern der kühnen, kriegerischen Clans deren Schlachtgesängen gelauscht. Da kreiste der Becher, da blitzten die Augen, da war manch breites Schwert in trunkenem Mut der Scheide entflogen und auf den Gegner gezückt worden. Aus jener kraftstrotzenden, kühnen Zeit war sein Geist zurückgekehrt in einen Körper, dessen Muskeln und Sehnen in langen Tagen des Hungers und Elends erschlafft waren und der, wie ein wertloser Sack, auf die Seite geworfen war.

Die Hand des alten Seemanns tastete nach der Tasche seines ledernen, zerrissenen Beinkleids. Er zog einen halben Schiffszwieback daraus hervor, ein armseliges Stück Nahrungsmittel und doch für ihn ein großer Schatz, denn es war das Letzte, was ihm verblieb. Mit neugierigem Blick betrachtete er es genau und drehte es hin und her in seiner Hand, als kostete er die Wonne des Genießens schon im voraus. Wie oft hatte er in Tagen des Überflusses so ein Stück verächtlich beiseite geschoben, um sich leckeren Dingen zuzuwenden, hatte es verschleudert und es sicher nicht für wert gehalten, sich danach zu bücken. Nun aber stand plötzlich neben diesem winzigen Stück Brot ein finsterer, mitleidloser Mahner: der Hunger! Und sein Magen, den er sonst so gedankenlos befriedigt hatte, nun erwuchs er zu einem Herrscher, der alles – Hirn und Muskel, Herz und Nerv – lähmte und niederrang.

Mit einem spöttischen Grinsen wollte Bob eben das Stückchen Zwieback dem Munde zuführen, als ein kurzer, leiser, klagender Ruf ihn erbeben und zurückzucken ließ. Die Augen des todblassen Weibes, dessen Körper sich so armselig und schmal unter den Decken abzeichnete, hatten sich geöffnet und hingen groß und angstvoll flehend an seiner Hand. Der Blick sprach von einem grenzenlosen Dulden, sprach von einer Leidenszeit, die für alle Zukunft sich dunkel und hoffnungslos darin eingezeichnet hatte. Und er sprach eine Bitte aus, die Bob wie ein Messer ins Herz schnitt. Hastig erhob er sich und kroch auf Händen und Füßen hinüber zu Madelon, an deren Seite er sich niederkauerte. Sorgsam ihren Kopf mit seinem Arme stützend, führte er ihr den Zwieback Bissen für Bissen in den Mund, wie man ein Kind füttert. Und Madelon aß, – aß mit solcher Zuversicht, solcher Glückseligkeit, daß dieses Essen wie eine heilige Handlung ans Herz griff. Und wie sie genossen und Bob ihr noch einige Tropfen Wasser eingeflößt hatte, da sank ihr Haupt mit dem Lächeln unsäglicher Befriedigung zurück, und bald gingen die ruhigen Atemzüge tiefen Schlafes über ihre Lippen.

* * *

Das aus einigen Decken hergestellte Notsegel am Mast schlug knarrend herum. Bob erfaßte die Segelschote, zog sie durch einen Ring und befestigte sie mit einigen festen Verknotungen. Und bei dieser Beschäftigung ließ er seine Blicke mechanisch über den Horizont wandern, als er plötzlich von einer Ungewöhnlichkeit, einer fremden Linie in dem öden Grau gefesselt wurde. Noch einige Augenblick spähte er angestrengt hinüber, dann rief er zu Gaston gewendet: »Look yonder, Cap't'n, – is'n't that a sail?« –

Gaston schnellte bei diesem Anruf empor. Er wandte die Blicke nach der von Bob bezeichneten Richtung. Allerdings hob sich über dem Horizont, scharf in das violette Grau der Ferne eingeschnitten, ein weißes Viereck, winzig wie ein Punkt, aber ob dies ein Segel, ein Schiff war, wer wollte das jetzt schon entscheiden? Stunden würden vergehen, lange Stunden des Wartens, in denen es hieß, sich mit Geduld wappnen und jede voreilige Hoffnung niederzuhalten.

Doch schon diese Unterbrechung ihres einförmigen Dahindämmerns war geeignet, die Männer aus ihrer Dumpfheit aufzurütteln. Gaston erkletterte den Mast, um besseren Ausguck zu gewinnen, Bob verfertigte aus einem Bootshaken und einer alten Jacke eine Art Signalflagge, die er später benutzen wollte, um sich schneller bemerkbar zu machen. Zwei Stunden verflossen, und jetzt stand es fest, daß es ein Schiff war, was sich ihnen näherte. Sogar den Schiffstyp konnte Gaston bestimmen, es war eine Bark oder eine Schunerbrigg, welche dort unter stehenden Segeln rasch mit dem Winde zu ihnen auflief. Wenn sie ihren Kurs nicht änderte, mußte sie nahe genug an ihnen vorüberkommen, um sich verständlich machen zu können.

Unbeweglich, nicht Hand, nicht Fuß, kein Glied ihres Körpers bewegend, gleichsam erstarrt in atemloser Erwartung, hingen jetzt die Blicke der beiden Männer an dem fremden Segler. Dort, auf diesen weißen Segeln flog die Rettung zu ihnen heran, köstliches Leben und Genießen, unerschöpfliche Fülle, jauchzende Wiederauferstehung rauschte durch die Wellen ihnen näher. O, daß es seinen Schritt beflügeln möchte, daß es die Schwingen des Sturmwindes, die eilende Hast des Siegesboten leihen möchte, um schneller seine Gaben über sie ausschütten zu können!

Höher und höher wuchsen die Masten mit den breiten Segelflächen über das Wasser empor, schon war auch der Rumpf erkennbar und der rotweiße Wimpel, der lustig im Winde flatterte. Aber noch war die Entfernung des Seglers viel zu beträchtlich, als daß man ihr Boot, das doch nur wie ein Korkstück auf der ungeheuren Wasserwüste war, hätte entdecken können.

Wieder verstrich eine Stunde. Dunkler wurde der Himmel und tiefer senkte er sich herab. Ehe die Nacht hereinbrach, die hier, in diesen südlichen Breiten, unvermittelt, rasch wie das Auslöschen einer Kerze, eintritt, mußte ihre Rettung bewirkt sein, oder alle ihre Hoffnung war dahin. Im Westen glomm ein ockergelber Schein auf und ließ die Seite des Seglers, die Mastspitzen, das blanke Galleonbild aufleuchten, als sei es eitel Gold.

Eine fieberhafte Erregung bemächtigte sich der Männer. An dem Maste hängend, mit den Beinen und der einen Hand diesen umklammernd, schwang Gaston die von Bob verfertigte Fahne so hoch er konnte über seinem Haupte hin und her. Bob hatte seine Bootmannspfeife an den Mund gesetzt und entlockte ihr schrillende Pfiffe. Und dann wieder schleuderte er mit heulender Stimme englische Flüche, Ausrufe, sinnlose Schreie in die Luft. –

Näher kam das Schiff und näher. Aus den Wassern hob es sich, groß und prahlerisch und triumphierend, die schimmernden Wolken seiner Segel ganz von Abendgold und unbändigem Fliegetaumel eingesponnen.

Die Angst, die fieberhafte Aufregung der Männer stieg aufs höchste. Mit heiseren Stimmen schrien und flehten sie, ihre ganze Seele, ihr Körper, das halb erloschene Leben, das noch in ihnen atmete, alles war ein Schrei, ein grauenvoller, beschwörender, anbetender Schrei! Mit ihren Augen glaubten sie den Lauf des Schiffes lenken, mit ihrem Willen, ihrem wilden Verlangen es zu sich heranziehen zu können!

Näher rauschte das Schiff und näher. War es ein Schiff? War es nicht eine erlösende Offenbarung, ein himmlisches Glaubenswunder, das das gütige, mitleidige Meer zu ihnen herantrug? O tritt eilends hinein in den engen Kreis unseres Verschmachtens, sprenge unsere Fesseln, laß uns die barmherzige, gute, unsagbar schöne Welt noch einmal – einmal noch genießen!

Plötzlich erstarrte das Blut in den Adern der Unglücklichen zu Eis. In den Segeln des fremden Schiffes wurde eine Bewegung bemerkbar –, deren Stellung veränderte sich, und langsam in den neuen Kurs einschwenkend, fiel der Segler um mehrere Strich nach Steuerbord ab. In der Richtung, welche er jetzt einschlug, mußte er ihr Boot weit jenseit von dessen Lagerort passieren.

Mit einem heiseren Geheul stürzte sich Bob auf die Ruder. In einem Satz war Gaston vom Mast herabgesprungen und ihm zur Seite. Sie packten die Ruder, – sie tauchten sie ins Wasser – sie arbeiteten keuchend, daß ihnen der Schweiß in Strömen vom Körper rann. Ihre Gesichter waren verzerrt – ihr Atem ging pfeifend – ihre Augen wollten aus den Höhlen springen. So arbeiteten sie eine halbe Stunde lang, wie Galeerensklaven an ihre Ruder geschmiedet – wie zum Tod Verurteilte, die sich ihr Leben erarbeiten. Aber Wind und Wogengang waren ihnen entgegen, ihre Kräfte schon halb erschöpft. Und schwer wie Blei wurden die Ruder in ihren zitternden Händen, langsamer und matter ihre Bewegungen; – sie stockten – setzten wieder ein – stockten wieder. Endlich hielten sie inne.

Sie sahen sich um. Die Strecke, welche sie mit verzweifeltem Rudern zurückgelegt hatten, war bei weitem nicht genügend, um sie in den Gesichtskreis des Seglers zu bringen. Noch weit von ihnen entfernt, zog er seines Weges majestätisch und unerbittlich, wie das Schicksal. Wieder wollte Bob mit seinem gellenden Rufen beginnen, aber Gaston machte eine Gebärde des Ekels, und er verstummte. Es wäre auch nutzlos gewesen. So standen sie eng aneinandergepreßt und starrten hinüber zu dem entfliehenden Schiff. Wo war jetzt sein Glanz, wo die erbarmende Liebe, die sie in ihm gesehen hatten, geblieben? Die gierigen Finger der Nacht schienen es zu entkleiden und all den strahlenden Pomp und Schmuck in alle Winde zu streuen. Nun war es noch an seiner Stelle –, doch ein graues Tor öffnete sich und schloß sich wieder. Es war entschwunden, niemand hätte sagen können, wie und wohin.

Nun brachen die beiden Ärmsten, Elendesten zusammen. Kein Laut kam über ihre Lippen, keine Klage, kein Verzweiflungsschrei. Aber aus den Himmeln tropfte es auf sie herab: Verzweiflung, – aber aus dem Meere quoll es dumpf und drohend auf: Verzweiflung – die doppelt fürchterliche Einsamkeit, die jetzt über sie herstürzte, schrie es ihnen zu: »Verzweiflung!« Sie wagten nicht zu atmen, aus Furcht, das sie umschnürende Verhängnis anzustacheln – sie saßen zusammengedrückt, regungslos, vernichtet auf dem Boden des Boots, und über ihr Denken, über ihr ganzes Bewußtsein breitete sich ein dichter Schleier.

* * *

Madelon hatte die ganze Zeit wie tot dagelegen. Auch jetzt schlief sie fort, ohne zu ahnen, welches Schicksal sie genarrt hatte.

Über ihnen schlug die Nacht ihr düsteres Bahrtuch zusammen. Verstohlen schleichend, mit Verbrecherschritt kam sie in die Welt, an ihren Gewändern blitzte kein Stern, ihr Antlitz war versteint und grausam. Zu ihren Füßen lag das Meer wie ein gebändigter Riese, den ungeheuren Leib in der Dunkelheit ausgestreckt, leise mit seinen Ketten klirrend, und ein fahles, unheimliches Glimmen in den Augen.

In der Ferne grollte ein kurzer Donner auf. Er brach ab von der Finsternis, wie im Walde ein trockner Ast rauschend zu Boden sinkt. Er machte das Schweigen tiefer, die Erwartung peinvoller. Wetterleuchtende Lichter huschen über den Himmel und verlöschen jählings; – ein zweiter Donner – ein neues Licht. Der Himmel beginnt zu wandern mit schweren, düsteren Wolken, die wie die Finger einer greifenden Hand das ganze Firmament umfassen. Das Stöhnen des Windes wird stärker; wie ein Choral, ein schallendes Schlachtlied schwillt er an und erfüllt die Welt mit rauschenden Akkorden.

Der Sturm bricht an. Mit entfesseltem, lange zurückgedämmtem Grimm wirft er sich auf das Meer und reißt ihm klaffende Wunden in den Riesenleib. Aufbäumt sich das Wasser; Woge hebt sich gegen Woge gleich erbitternden Kämpfern – hoch über dem wogenden Schlachtfeld des Ozeans flattern die Banner, gellen die Hifthörner des Sturms. Ein furchtbares Ringen hebt an, doppelt furchtbar in der Dunkelheit, die alles mit ihrem schweren Mantel bedeckt.

Der Wogengang wirft das kleine Boot längsseits. In dem festgebundenen Segel fängt sich der Sturm und drückt das Boot tief herab, so daß es von mancher Welle überschäumt und mit einem Wasserschwall beschüttet wird. Das wütend hin und her schleudernde Segel ist eine schwere Gefahr für das Boot; nicht lange würde es dauern, und es war gänzlich mit Wasser angefüllt und wird unter den Füßen der Insassen wegsinken.

Gaston und Bob waren aus ihrem dumpfen Hinbrüten erwacht und hatten mit einem Blick die Gefahr, in der sie schwebten, erkannt. Bob hatte sofort den Entschluß gefaßt, das Segel loszuschneiden, während Gaston sich kriechend an das Steuer begab, um zu versuchen, dem Boot eine günstigere Richtung zu geben. Bei dem heftigen Schaukeln und Schlingern des kleinen Fahrzeuges war Bobs Aufgabe eine überaus gefahrvolle. Sich mit Händen und Füßen an jeder Bank, jeder Spante anklammernd und anstemmend, bewegte er sich auf den Mast zu, das Messer mit den Zähnen festhaltend. Bei diesem Tasten und Suchen glitt seine Hand über etwas Kaltes und Glattes hinweg. Es war ein Beil, wie er durch nähere Betastung feststellte, und wie er dessen Stiel mit seiner Faust umspannte, kam ihm der Gedanke, den Mast zu kappen, da dies wohl mit weniger Gefahr auszuführen wäre, als das Segel, das wie eine riesige Fledermaus über ihm rauschte und vergeblich seine Banden zu zerreißen suchte, von der Stange loszuschneiden. Die Dunkelheit war so intensiv, daß Bob kaum den Mast erkennen konnte. Sich langsam und vorsichtig aufrichtend, mit Knien und Füßen sich an der Bank anstemmend, erhob Bob den Arm mit der Axt, um dieselbe mit kräftigem Schlag in das Holz des Mastes einzuhauen.

In diesem Augenblick rollte ein riesiger Wasserberg heran, der das Boot wie einen Spielball emporschleuderte. Ein wütender Windstoß erfaßte das Segel und schlug es mit solcher Gewalt herum, daß Bob von seiner ganzen Fläche, wie von einer stürzenden Erzplatte, getroffen wurde. Er wankte einen Augenblick, griff mit der Hand ins Leere und stürzte rücklings über Bord. Ein rauher, halberstickter Ruf – ein schwerer Klatsch im Wasser –, und Bob war gewesen. Hinter ihm her stürzte der Mast, der fast im gleichen Moment dem Anprall des Sturmes nachgab, mit dumpfen Splittern abbrach und mitsamt dem Segel von den Wellen fortgeschwemmt wurde.

Das alles war in der Dunkelheit so schnell, mit so unausweichbarer Wucht geschehen, daß Gaston kaum etwas davon wahrgenommen hatte. Nur bei dem Leuchten eines niederflammenden Blitzes bemerkte er das Fehlen des Mastes. Er rief nach Bob und erhielt keine Antwort. Das Steuer konnte er nicht verlassen; denn von seiner Geschicklichkeit hing es jetzt ab, ob das Boot den Sturm überdauerte oder nicht. Der letztere schien, zufrieden mit seinem Opfer, seine Wut erschöpft zu haben – der Wind flaute ab, sein Toben sänftigte sich. Dagegen prasselte ein heftiger Regen nieder, der Gaston und Madelon in Kürze bis auf die Haut durchnäßte. Doch brachte er ihnen auch willkommene Erfrischung, die wenigen Tropfen, die sie auffangen konnten, schienen ihnen der köstlichste Trank, den sie je genossen.

Auch diese Nacht verging, und als der Morgen aufdämmerte, suchte Gastons Auge vergebens seinen alten Gefährten im Boot zu erspähen. Bob war gegangen, er hatte alles Leid, alles Bangen und Hoffen von sich abgeschüttelt und war in jenes dunkle Reich geflüchtet, das ihm ein langes, ein ewiges Ausruhen gewährte.

Mit Nebeln und Dünsten ringend, stieg der Tag aus den Fluten. Nur langsam brach sein Licht sich Bahn; denn über dem Meer lag in dichten Ballen und Knäueln ein gelblicher Nebel, dessen Wolken schwerfällig hin und wider rollten. Wie eine Mauer stieg er geheimnisvoll und rätselschwanger aus den Wassern, umschloß wie eine riesige Faust das Boot und verschloß dem Auge jeden Durchblick. Noch immer ging das Meer hoch, aber eine unmittelbare Gefahr für das Boot bestand nicht mehr. Gaston band daher das Steuer fest, errichtete, so gut es gehen wollte, aus einem der Riemen einen Notmast und befestigte ein altes Segel, das sich im Boote befand, notdürftig daran. Dann begab er sich hinüber zu Madelon, ließ sich auf dem Boden des Fahrzeuges nieder, lehnte sich mit dem Rücken gegen den Mast und nahm sein armes, junges Weib sanft und zärtlich in seine Arme. In dieser Lage, sich gegenseitig fest umschlingend, blieben die beiden Unglücklichen lange Zeit, kaum sich bewegend, stumm und ergeben das Furchtbare erwartend, das sie umlauerte.

So vergingen lange Stunden. Wie Blätter, die der Herbstwind den seufzenden Bäumen entreißt, so flatterten sie herab, streiften die Stirnen der beiden Gatten mit leisem Wehen und verschwanden. Viele Blätter, viele Stunden schwebten so nieder, eine der anderen gleich, alle Kinder des ewigen Vaters: der Zeit. Der Abend kam – die Nacht – der neue Morgen. Immer noch stand der Nebel um das Boot; wie das linnene Tuch, in das man Gestorbene hüllt, hing er in breiten Falten herab. Nur zuweilen lüftete ein frischerer Windstoß die Falten – riß ein Loch hinein – verschloß es wieder.

Ein heiseres Kreischen erscholl. Aus den Nebeln hervor schwebte ein riesiger Vogel, lautlos wie ein Gespenst, unheildrohend, wie ein böser Geist. Es war ein Albatros – weiß war sein Gefieder – starr, in fahlem Glanze blinkend, sein Auge. Auf seinen ungeheuren Flügeln wiegte er sich in unbeschreiblicher Kraft und Anmut, alle Erdenschwere war abgestreift von ihm, es war nur Kraft, die sich selbst bewegte, unabhängig von dem Element, in dem er schwamm. Er umkreiste das Boot – mit seinen Schwingen streifte er die Häupter der Schiffbrüchigen, die müde den fast erloschenen Blick zu ihm erhoben.

Eine Feder, die der Wind vom Boden hebt, kann nicht leichter, nicht zierlicher entschweben, wie jetzt der riesenhafte Vogel sich in die Höhe erhob. Noch einmal sank er hernieder, aufs neue seinen rauhen Schrei ausstoßend, schoß er wie ein Pfeil in den Nebel hinein und verschwand.

Gastons Auge folgte ihm. In der Lücke, die der Flug des Vogels sekundenlang in den Nebel gerissen hatte, war ein Etwas aufgetaucht, das er nicht sofort erklären konnte. War es möglich, daß hier, inmitten des Ozeans, sich ein Fels erhob, ein bläulicher Fels mit zerrissener Kante? Und doch, dort hinter den Nebeln war er erschienen, wie ein festgeschlossener, ragender Wall, wie ein Feststehendes in dem wallenden, wehenden Dunstmeer. Mit angehaltenem Atem erwartete Gaston den nächsten Windstoß, der ihm vielleicht Gewißheit bringen würde.

Da plötzlich entfuhr ihm ein lauter, jauchzender Schrei. Ein Spalt, ein Tor hatte sich vor ihm geöffnet, und aus dem engen Gefängnis der Dünste glitt das Boot im gleichen Augenblick hinaus in den leuchtenden Tag. Und dort, greifbar nahe, lag das Land, nach dem er sich die Augen müde geschaut hatte, das er so oft in jeder Wolke, jedem Wellenkamm zu erblicken gemeint hatte. Ein gelber, über den Wassern ruhender Streif, über den in furchtbarer Größe und Steilheit sich dunkelviolette Klippen – zerklüftet, mit tiefen Narben bedeckt – in den Himmel hoben.

Der Schrei Gastons hatte auch Madelon erweckt. Verwirrt blickte sie auf. Von Gastons Arm unterstützt, richtete sie den Oberkörper mühsam in die Höhe, – und suchte die Erscheinung, die so unvermittelt in ihr langsames Sterben hemmend eingriff, in sich aufzunehmen. War dies das Land, nach dem sie gesteuert hatten? War dies das Land, das einst ein Traum ihr gezeigt hatte? Wo aber waren die sprudelnden Quellen, die klaren Seen, das herrliche Grün der Wälder und Gärten? Wo war der sanfte Frühlingshauch, der sich in den Wipfeln wiegte, wo das gütige Auge des Himmels, wo die süßen, schwebenden Gesänge, die sie begrüßt hatten? Ein Eiland stieg vor ihr auf, das war von einer finsteren Pracht, von einer schauerlichen, stummen Einsamkeit und Öde! Die Felsenhallen, die dort in zyklopischer Wucht, in düsterer sturmumbrauster Wildheit aufstiegen, sie schienen ein vernichtendes Mysterium zu umschließen und von dem Axthieb eines ewigen Fluches zerrissen zu sein. Ein Schauer rann durch Madelons Leib – sie schloß die Augen und sank zurück.

Das Land lag vor ihnen, aber würden sie es erreichen? Der weiße Gürtelstreif, der sich um die Küste legte, deutete eine starke Brandung an, würde es ihnen möglich sein, dieselbe mit ihrem schwachen Fahrzeug zu durchbrechen? Gaston erhob sich, nachdem er Madelon so weich wie möglich gebettet hatte, und nahm seinen Sitz am Steuerruder ein. Er zog das Segel an und suchte mit den Augen eine Stelle am Ufer zu erspähen, wo es möglich sein würde, sicher aufzulaufen.

Riesenhoch wuchsen die Felsenhäupter empor, festgefügt, wie die Mauern einer Gigantenburg, mit tiefen Schatten in ihren Schründen und Rissen. Weiße Adern zogen sich über die rauhen, verschrammten Klippen hin, und von einer fliegenden, weißen Wolke zahlloser Seevögel wurden sie umschwirrt. An einigen Stellen traten die Felsen bis in das Meer herein vor und umschlossen mit ihren riesigen Wänden ein kleines, sandiges Vorland, dessen platte, glänzende Fläche scharf umrissen zu ihm herüberblinkte. Auf dieses Vorland hin suchte Gaston den Lauf des Bootes zu lenken, denn nur dort durfte er hoffen, eine nur einigermaßen sichere Landungsstelle zu finden.

Mit dumpfem Donner stäubte das Meer an den Felsen empor, in die Schaumwirbel der Brandung faßte der Wind und warf Tropfen und sprühenden Wasserstaub in die Lüfte. In höllischem Taumeltanz stürzten die Wellen, zerfleischt und zerhackt, ineinander, in rasendem Grimm rüttelten sie an den Steinen, die sich an die Oberfläche hoben und schlangen ihre weißen Glieder zu engem Ring ineinander. Klirrendes Getöse erfüllte die Luft und das mißtönende Geschrei von Tausenden und Abertausenden von Seevögeln.

Auf dem Rücken schwarzgrüner, in hastigem Mut hinstürzender Wogen schoß Gaston der Brandung zu. Sein scharfer Seemannsblick hatte einen Durchschlupf in dem schäumenden Gürtel entdeckt, und auf diesen steuerte er zu. Mit beiden Händen die Ruderpinne umklammernd, überwachte und parierte er jeden Stoß der tückischen Flut, als – gerade da er sich im ärgsten Strudel befand, das Ruder in seiner Hand zerbrach wie ein morscher Stab. Aber das Boot wurde trotzdem durch den Brandungsring hindurchgerissen; einige Male drehte es sich um sich selbst, eine riesige Woge faßte es an der Breitseite, hob es empor und warf es weit hinauf an den Strand. Es stürzte um, und Gaston und Madelon wurden hinausgeschleudert. Von dem heftigen Anprall betäubt, überschüttet von dem Schwall des zurückflutenden Wassers, schwand ihnen das Bewußtsein. – – –

Eilande, düstre, gibt's, vom Wogengischt

geschlagen,

Da grünt kein Baum, kein Gras,

der Strand liegt öd' und leer;

Ein Wind des Unheils pfeift um

diese Klippen her,

Nur Vögel mögen hier ihr Nest

zu bauen wagen –

Rings nur das donnernde, das

ungeheure Meer .

(Nach dem Französischen des André Lemoyné.)

Gaston erwachte aus der Betäubung und blickte um sich. Viele Stunden mußten vergangen sein, daß er bewußtlos lag, denn die Sonne stand schon tief am Himmel. Ihre schrägen Strahlen zitterten über das Wasser hin und bauten eine Brücke zu ihm hinüber, eine heitere, schaukelnde, schwanke Brücke. Einen dumpfen, heftigen Schmerz fühlte er im Hinterkopf, der hart auf einer der Ruderbänke aufgeschlagen war. Mit Anstrengung richtete er den Oberkörper auf, stützte sich auf den Ellenbogen des rechten Armes und suchte seine verworrenen Gedanken zu sammeln. Er lag nahe an dem Fuß der Klippen, die steil wie die Wand eines Turmes emporstiegen, und konnte ihre Oberfläche, die von dünnen Wassersträhnen überrieselt wurde, mit ausgestreckter Hand berühren. Er benäßte sich die innere Handfläche und kühlte sich das Gesicht, ließ einige Tropfen über seine Lippen rinnen und fühlte sich ein wenig erquickt und gestärkt. Dann prüfte er seine Glieder, sie waren heil und gesund.

Wo war Madelon? – das war der Gedanke, der jetzt heiß und angstvoll in ihm erwachte. Hatte sie ihr Grab in den Wellen gefunden, war sie zerschellt an den Felsen, die neben ihm ihre starren Leiber erhoben? – Er richtete sich vollends auf, schwankte einige Schritte vorwärts und forschte mit suchenden Augen über den Strand, der sich in mäßiger Neigung zum Meer herabsenkte. Neben dem Boot lag eine weiße Gestalt, ganz in sich zusammengekrümmt, das Gesicht unter der Masse nassen Haares, das sich darüberlegte, ganz verborgen. Taumelnd eilte Gaston darauf zu, stürzte neben ihr in die Knie, strich ihr das Haar zurück und blickte ihr ins Gesicht. Es war unverletzt, aber von einer erschreckenden Blässe und Starrheit. Selbst das scheidende Sonnenlicht konnte nicht wärmere Farben darauf hervortäuschen.

Die Augen waren offen, unbeweglich lagen sie in ihren Höhlen; sie hatten keinen Blick, und kein Schimmer des Erkennens glomm darin auf. Gaston faßte nach ihrer Hand – sie war kalt und fiel schwer herab, als er sie aus der seinen gleiten ließ. Er riß ihr die Kleider vom Busen und horchte an ihrem Herzen. Kein Atemzug, den er vernahm, kein Seufzer, kein Heben und Senken der zarten Brust. Er rief ihren Namen über sie hin, erst leise flehend – in Pausen, abwechselnd mit Minuten qualvollen Lauschens –, dann dringender – dann laut, gebietend und wild. Er rieb ihre Hände, ihre Füße und konnte keine Röte darauf hervorbringen. Er hauchte ihr seinen Atem ein und konnte ihren Atem nicht erwecken. Er nahm sie eng, von einem wahnsinnigen Erbarmen durchbohrt, in seine Arme, er sprach von seinem Schmerz, da er sie so stumm sah – er machte ihr sanfte Vorwürfe über ihr so langes, so hartnäckiges Schweigen. Und nochmals rief er ihren Namen, er stammelte Liebesworte, er reihte die Sätze eines halbvergessenen Gebets aneinander. Und zuletzt brach sein ganzer, ungeheurer Jammer in einem Strom sinnloser Beschwörungen und Bitten, Schreien und Flüchen sich Bahn, die seinen Körper schüttelten, als wäre er ein sturmgepeitschter Baum.

Er ließ ihren Körper auf den Sand niedergleiten und sprang auf seine Füße. Ein schneidender Schmerz durchzuckte sein Haupt, er brach in die Knie und blieb einige Augenblicke, nicht wissend, was er tat, noch wo er sich befand, liegen. – Madelon ist tot – dieser Gedanke stürzte zermalmend auf ihn nieder und warf ihn zu Boden. Ein Grauen vor dem Tod erfaßte ihn, nun er nicht ihn, sondern sie zuerst gemäht hatte. Ja, grauenvoll war der Tod, weil er Trennung bedeutete, Trennung der heiligsten Bande, Zerstückelung alles dessen, was so lange eines, so süß und wonnig ein Ganzes gewesen war.

Er raffte sich wieder auf und stürzte über die öde Sandfläche hin. Ringsumher erhoben sich die Felswände – sie reckten sich in narbenvoller Nacktheit bis in den Himmel hinein und ließen ihre tiefen Risse und Wunden von den Wellen kühlen, in welche sie hineinschnitten. Nur eine kleine, mit Sand bedeckte Einbuchtung war es, auf welcher er sich befand, kein Ausweg bot sich ihm aus diesem Kerker, kein Entkommen.

Er stürzte zum Boot. Es lag umgestürzt auf einer kleinen Erhöhung, die schräg zum Wasser hinunterglitt. Es war unversehrt, selbst der Notmast mit dem Segel hatte keinen Schaden genommen. Gaston versuchte es aufzurichten – es gelang. Und wie er die Schultern unter seinen Bug stemmte und seine ganze Kraft zusammenfaßte, glitt es hinab zum Wasser. Und wie er nochmals die Füße in den Sand einbohrte und mit ganzer Kraft drückte und hob, schaukelte es sich bald wieder in dem vertrauten Element.

Keuchend richtete sich Gaston auf. Was schwebte ihm vor bei dem Werk, das er jetzt vollbracht? O, er wußte, was ihm zu tun übrig blieb. Auch für ihn blieb nichts anderes mehr als sterben, aber nicht hier konnte er den Tod erwarten, nicht hier, zwischen den Grabeswänden, wo der Tod heimlich kommen und ihn zertreten würde, wie eine der Muscheln, die hier am Strande lag. Nein, er wollte ihm entgegentreten, Aug in Aug, er wollte ohne Furcht, ja mit Dankbarkeit und Verlangen den Schlag der Sense erwarten, die über seinem Haupte aufblinkte. Draußen auf dem freien Meer, umbraust von dem Freiheitslied des Sturms und der Wogen, wollte er ihn sterben, den Tod des Seemanns, der nur in dem ewigen Schweigen des Meeresgrundes ruhig schlafen kann.

Aber dort, Madelon? Wollte er sie nicht mit hinausführen in die Freiheit? Wollte er ihr nicht die Grabstätte neben sich bereiten? Ja, das war's, was er tun mußte. Er machte einige Schritte zu der Leblosen hin und blieb dann stehen, von einem unwillkürlichen Schauder an seinen Platz gebannt. Was wollte sie mit dem starren Blick, der sich auf ihn richtete? Klagte sie ihn an – wies sie ihn zurück, den letzten Liebesdienst, den er ihr zu leisten kam? Haßte sie ihn, da er noch lebte, nun sie tot war? Beschwor sie ihn, nicht ihre Ruhe zu stören, die sie so lange, so sehnsüchtig nach Ruhe ausgeschaut hatte?

Wieder machte er einige Schritte und beugte sich hinab, sie aufzuheben. Da erscholl ein klagender Schrei über ihm. Gaston fuhr entsetzt zurück und blickte auf. Da strich, auf weitgespannten, unbewegten Flügeln schwebend, jener riesige Vogel über ihn hin, der ihnen auf dem Meere begegnet war. Lautlos, wie damals, in wiegendem, leicht geneigtem Flug, kam er herab, umkreiste die Tote ohne Scheu, dann stieß er nochmals seinen klagenden Schrei aus, hob sich, wie von einer unsichtbaren Gewalt gezogen, in die Höhe und schoß dann eilends, in stets sich steigernder Schnelligkeit dem Meere zu.

Gaston taumelte zurück. Ein jähes Erschrecken und eine Erkenntnis kam über ihn. Abergläubig, wie alle Seeleute, erblickte er in dem Erscheinen des Vogels das Gebot einer höheren Macht, von seinem Vorhaben abzustehen, den letzten Schlaf des geliebten Weibes, den er stören wollte, nicht zu entweihen. Aber auch ihn selbst ergriff die Scheu, das ehrfürchtige Grauen vor der Toten mit immer größerer Gewalt, er hätte es nicht über sich gewinnen können, diesen so unheimlich regungslos hingestreckten Körper zu berühren, dem Blick dieser gebrochenen, anklagenden Augen zu trotzen. Nein, er wollte den armen Leib dort lassen, wohin das Schicksal ihn getragen hatte. Das Bild, das er von seiner Madelon im Herzen trug, war schöner, wie das Leidensantlitz dort drüben –, er sah sie in ihrer Jugendfrische, ihrer Holdseligkeit und Kraft – ihm tönte noch ihr Lachen und ihr Lied – er kostete noch immer die Wonne ihres Kusses und ihres Blicks. Dieses Bild wollte er unentstellt mit sich hinabnehmen in das Schattenreich – gewiß er würde sie dort drüben im Jenseits wieder finden, auch ohne daß ihre sterblichen Leiber nebeneinander ruhten.

Ein Stück schwarzen Schleiers, das sich vom Gewande der Toten gelöst hatte, hob er auf, – warf noch einen letzten Blick auf die bewegungslose Gestalt –, und schritt hastig, tief aufatmend, dem Boote zu. An dessen Mastspitze befestigte er den Schleier, der alsbald im Winde sich blähte. Dann machte er mit kräftigem Abstoß das Boot flott und schwang sich hinein. Am Maste hinauf stieg das Segel. Gaston aber erfaßte das Steuer, und durch seine Brust wallte eine tiefe, starke Empfindung. Die Erkenntnis von der seltsam-wilden Schönheit dieser Stunde – des Meeres, in dessen ausgebreitete Arme er sich zu bergen kam – des Todes, der mit brausendem Wogenschlag alles Leid, das er erlitten, von seiner Seele spülen würde.

Hoch aufgerichtet stand er am Steuer und sah mit ruhigem Blick dem Brandungsschwall entgegen, dessen Donnergetöse lauter und lauter zu ihm hinüberschallte. Von der Spitze des Mastes flatterte der Wimpel des Todes. –

* * *

... In diesem Augenblick schlug Madelon die Augen auf. Der Starrkrampf, der sie gefangengehalten hatte, wich von ihr. Aus den nächtigen Tiefen, in denen ihr Geist und ihr Leib gefesselt, ohnmächtig gelegen hatten, tauchte sie wieder auf zur Oberfläche, zum rosigen Licht des Tages. Ein tiefes Nichtbegreifen war in ihr, ein scheues Sichverschließen vor dem unbarmherzigen Licht, das in ihre Nacht einbrach. Sie schloß die Augen geblendet. Als sie die Lider wieder aufschlug, gingen ihre Blicke vorsichtig prüfend und tastend über die Gegenstände, die in ihrem Gesichtskreis lagen. Sie war völlig unfähig, die Lage ihres Körpers auch nur um eine Linie zu verändern, ein Starrheit, eine Lähmung hielt sie in eisernen Fesseln nieder.

An der weißen Sandfläche haftete ihr Blick, die zum Wasser hinunterwellte. Die zerrissene Kante der Felsen, die jählings in den Himmel stiegen, betastete sie mit auf- und niedergleitendem Blick. Das grüne Wasser, das die kleine Bucht füllte und mit vielen Bogen und Windungen, weiß umrandet, an den Strand hinaufkroch, betrachtete sie mit aufdämmerndem Erkennen. Der blitzschnelle Flug der Vögel, ihr betäubendes Geschrei sprach zu ihren Sinnen und führten diese zurück von ihrer Irrwanderung. Dort drüben, ihr noch ganz nahe, schwankte ein Segel von hohem Mast, auch der Rumpf des Bootes war erkennbar, wie er leicht in die Flut eintauchte.

Am Steuer des Bootes stand ein Mann, sein Antlitz war ihr abgewandt, seine Gestalt hoch und mit einer kühnen Schlankheit aufgereckt. Nun wendete er den Kopf –, und auf Madelons Lippen haftete ein Schrei, der seinen Weg nicht darüber finden konnte. Sie wollte schreien – sie glaubte zu schreien –, aber nur ein wimmerndes Lallen kam über ihre Lippen. Sie wollte die Hand erheben, winken, sie wollte aufspringen, hinablaufen zum Strande, zurückrufen den Mann, der sich dort entfernte, aber auch nicht eine Muskel, nicht ein Glied ihres Körpers bewegte sich. Ihr Geist nur arbeitete, und vor ihm entrollte sich die Frage: War es Gaston, der sich dort entfernte? Sein Gesicht war's, sein kühnes, scharfgemeißeltes Gesicht, seine Haltung war's, mit der er Gefahren entgegenzugehen pflegte, – ja das war Gaston! Aber daß er sich entfernte von ihr –, daß er das süße Band, welches sie beide umschlungen hatte, zerriß –, daß er sie hier allein zurückließ, das war nicht Gaston! Etwas Unbegreifliches war's, eine tiefe, dunkle Schlucht, über welche ihr armer, kranker Geist keine Brücke schlagen konnte.

Aber das Schauspiel vor ihren Augen ging unerbittlich seinen Gang. Sie sog es ein in ihre Augen, wie man das Sterben eines geliebten Menschen in einer ganz eigenen, unsäglich schmerzlichen Süße mitstirbt –, sie umschlang es, wie Märtyrer in der Wollust des Leidens das Kreuz umschlangen, an dem sie hingen. Weiter und weiter entfernte sich das Boot vom Ufer, es strebte fort mit so freudig gespannten Flügeln, als läge vor ihm das Glück und nicht hinter ihm. Sie empfand keine Bitterkeit in ihrer Seele –, sie beugte sich in ihrer Kleinheit ergeben und demutsvoll unter der erhabenen Wucht des Schicksals und lächelte noch im Sterben seine düstere Größe an.

Kleiner und kleiner wurde das Boot. In dem verlöschenden Feuer der untergehenden Sonne stand es wie ein glühender Punkt. Noch einen Herzschlag lang – noch so lang, bis der Schrei auf Madelons Lippen endlich die Pforten sprengen und hinausgellen konnte über das Wasser –, dann verglühte es, wie ein Feuerfunken, den graue Asche erstickt. Es war entschwunden, und jede Spur von ihm auf immer, auf immer verwischt. –

Auch die Sonne verglühte, und schnell war alles in Finsternis begraben. Am Strande sangen die Wellen ihr einförmiges Lied. Wie die Totenklage klang es, die in langen Nächten dem Gestorbenen gesungen wird – immer wiederholt und immer gleich schmerzvoll und ergreifend.

Nun war Madelon allein, wahrlich allein. Neben ihr stand die Einsamkeit, – sie sank schwarz und schwer von der Höhe der Felsen auf sie herab, sie griff mit vielen Händen aus dem Sande und strich heilend über ihre Wunden –, sie schwebte mit in den Gesängen der Wasser, die wie Priestergesang aus fernen Tempeln ihren Weg durch die Nacht suchten. Sie erfüllte die Dunkelheit, sie überflutete die ganze Welt und lockte alles in ihren dunklen Bann. –

Madelon versuchte ihre Lage zu verändern. Nach unsäglicher Mühe gelang es ihr, sich auf Hände und Knie aufzurichten. Und langsam, oft rastend und neue Kräfte sammelnd, kroch sie hinunter zum Strande. Sie lockte das weiche, milde Tönen der Flut, das inbrünstig leise Klingen, das wie eine sanfte Stimme, die in der Dunkelheit sprach, ihr ins Herz ging. Und wie ihre Hände von den schmeichelnden Wellen bespült wurden, da war es ihr, als sei eine Mutter ihr nahe, die leise mahnend und tröstend ihr ins Ohr flüsterte und alle Qual und Not mit ihrem erbarmenden Wort beschwichtigte. Ein heißer Tränenstrom entstürzte ihren Augen, unaufhaltsam aus nie versiegbaren Quellen hervorbrechend. O, es war süß, dieses Weinen; wie Morgentau fiel es auf ihren Schmerz –, es spülte alles hinweg, was hart und schneidend war –, es linderte ihre Bitternis –, es machte ihre Trauer weniger ätzend und läuterte sie in seiner reinen Flut.

Die Dunkelheit der Nacht hatte sich seltsam erhellt. Es stand kein Mond am Himmel, und doch war die Luft klar und von einer milden, silbernen Helle ganz gesättigt. Es war, als sei jedes winzig kreisende Atom selbst ein Lichtkörper, der flimmernd und strahlend seine Bogen schwang und die Blicke in der verwirrenden Schönheit seiner Linien und Figuren ganz verstrickte. Auch über das Meer hin breiteten sich diese schwankenden, taumelnden Lichtnetze. Aus der tiefblauen, schwellenden Masse seiner Flut glommen Funken auf –, Sterne entzündeten sich, und goldene Blumen entfalteten ihre Kelche. Und wie ein milder Regen auf prangendem Wiesenplan Tausende von Blüten zum Entfalten lockt, so entsproßten dem weiten Plan des Meeres auch Blumen ohne Zahl, leuchtende, schimmernde Blütenleben, feurige Knospen, die ihre Samen in zuckenden, fieberischen Strahlen verschleuderten.

Meeresglühen! Du wundersamstes Schauspiel, das die Natur uns bereitet, wie soll ich dich schildern? Meine Feder bangt, sich dir zu nahen –, ihr beschwingter Lauf stockt, nun er an den Ufern deiner Wunder weilt. Wer vermöchte ihn in Worten nachzuzeichnen und zu malen, den Teppich aus Licht, der Millionen flammender Fäden in sich verknüpft und sie ordnet zu einem Ganzen, dem nichts verglichen werden kann? Ein Rausch des Lichtes bist du, ein Wahnwitz, der glühende Phantasien gebiert, gärende Flammenträume entzündet – ein Feuerreigen, der seine wirbelnden Tänze über den herrlichsten Plan entfaltet, den weiten Plan des Meeres!

Dort drüben, wo die Brandung brauste und schwoll, sprühten lichttrunkene Fontänen und ergossen sich silberne Wasserfälle. Dort schritt die Lichtgöttin auf Kothurnen dahin – dort rauschte die Symphonie des Lichtes in Klängen von erschütternder Gewalt! Feuerstürme rollten durch die Welt, und aller Himmel Herrlichkeiten ergossen sich in nie geahnter, überschwenglicher Fülle und Lauterkeit!

Madelons Schmerz wurde von dieser Siegeshymne der Schönheit übertönt. Da die ganze Welt Licht war, wie sollte sich ihre Seele dagegen abschließen? Ihr Schicksal versank in den Taumeln dieses Festes, es wurde durchleuchtet, aufgelöst und zu einem edleren Gewebe verknüpft, von dem alle Rauheit, alle Härte gewichen war. Nun sie dies gesehen, hatte nicht erst jetzt ihr Leben ganze Erfüllung erfahren? Nun die Natur sie hatte teilnehmen lassen an dieser hehren Feier, hatte sie ihr nicht Entsühnung, nicht köstliche Vergeltung für die Leiden geboten, unter denen sie geseufzt hatte?

Sei es, wie immer, in diesem Augenblick fühlte sie nichts mehr von den Stacheln des Schmerzes. Ruhe zog ein in ihr Herz, und in der Seligkeit, dem Frieden dieser lang ersehnten Ruhe schlossen sich ihre Augen zu tiefem Schlummer. In den weichen Sand eingebettet, ruhte sie, und ihr Traum war golden und schimmernd, wie die Nacht, die über ihr wachte. – – –

Spät am anderen Tag erwachte sie. Mit schleppenden Schritten ging sie den Strand hinauf. Die Sonne stand hinter den Felsmauern, deren tiefe, purpurne Schatten sich über den Sand legten. Weiter oben war das Gestade mit mächtigen, zerstreut umherliegenden Steintrümmern bedeckt; irgendein gewaltiges Naturereignis mochte einst die Bekrönung der schwarzen Bastei, die vor ihr empor dräute, abgesprengt und sie hinuntergeschmettert haben auf den Sand, in dem sie sich tief eingebohrt hatte. Halb vom Sande verschüttet, von tausend Stürmen zerklüftet und zerrissen, lag sie da, mit braunen Moosen und Algen überwachsen. Ein mächtiger Granitblock ragte besonders hoch empor. Vom Wasser verwaschene Stufen führten empor, und oben war eine Höhlung entstanden, die wie der Sitz eines Königstuhls in den Stein einschnitt. Möwen umflatterten diesen seltsamen Thronsessel, und lange Ranken schaukelnder Wasserpflanzen umschlangen ihn mit klammernden Armen.

Auf ihrem Wege fand Madelon einige Vogeleier, die sie zur Stillung ihres Hungers ausschlürfte. Mit dem Wasser, das an den Felsen niedersickerte, benetzte sie ihre Lippen und stillte ihren brennenden Durst. Der Strand war mit den weißen Federn der Seevögel übersät, und Madelon sammelte sie in ihrem Kleide. Ein junges Vögelchen, das aus dem Neste gefallen war, hob sie sorglich auf, aber das Tierchen verhauchte seinen letzten Atemzug, als sie es in ihrem Busen erwärmen wollte. Sie kauerte nieder im Sande und betrachtete das kleine, magere Körperchen, das in ihrem Schoße lag. Damals, als sie noch ein munteres Dirnlein durch die Gassen ihres Heimatörtchens in der fernen Provence sprang, hatte ihr ein Spielkamerad eines Tages eine junge Taube geschenkt. Und in dem kindischen Übermut, der sie in jener fernen Zeit beseelte, hatte sie das Tierchen in die Luft geworfen, auf daß es fliege. Aber die Taube hatte noch nicht den Gebrauch ihrer Flügel gelernt und war schwer niedergestürzt auf die Steine an ihrer Haustür. Dort lag es mit gebrochenem Flügel, und Madelon hatte es mit bitteren Tränen aufgehoben und an ihre Brust gepreßt.

Daran mußte sie denken. War sie nicht auch wie jene Taube? Das Schicksal hatte sie gefaßt und hatte gesagt: Fliege! Aber der Sturm des Lebens hatte ihre Flügel geknickt, es hatte sie fernab von den Freuden der Welt in einen Winkel geschleudert, um dort zu sterben. Alles hatte er ihr geraubt, auch den, der ein Stück ihres Selbst gewesen war, ihren Gatten. Wie das Vögelchen in ihrer Hand, so lag sie im Schoße des Schicksals, nicht wissend, was über sie bestimmt sei.

Wieder begann sie ihre Wanderung. Über das Meer hinweg schweiften ihre Blicke, und um einen besseren Ausblick zu gewinnen, erklomm sie die granitenen Stufen, die zu dem Königssitz emporführten. Mit den Federn der Vögel, die sie gesammelt, polsterte sie den Sitz und ließ sich dann nieder darauf, den Kopf an die Felsenlehne angelehnt. So blieb sie sitzen, wie eine Königin, die hoch über ihrem Volke thronend, Befehle und Gaben austeilt. Ihr Volk war der Schwarm der Vögel, die unablässig die Luft mit weißen Wolken erfüllend, sie umschwärmten. So nahe strichen sie an ihrem Haupte vorüber, daß ihre Haare in dem Windzug, den ihr Flügelschlag erzeugte, aufflatterten.

Lange Stunden saß sie, und immer wieder zog an ihrem Geiste das Durchlebte und Durchlittene in wechselvoller Kette vorüber. Viele Stimmen stritten in ihr – viele Bilder leuchteten in eindringlichem Farbenglanz auf und erlöschten. Mit der Sonne, die jetzt die Mittagshöhe des Tages erklommen hatte, bestieg sie den Gipfel ihres Lebens, sah hinaus in eine selige Ferne und begann den Abstieg. Nun lag der Abend vor ihr und dahinter die Nacht. Warum hatte sie gelebt? War damit, daß sie jetzt, wie der Wassertropfen von der Sonne, sich von dem Ewigen eingesogen fühlte, der Zweck ihres Daseins erschöpft? War sie nur wie ein willenloses Molekül in der Unendlichkeit des Meeres, das nur, von einer hohen Warte aus betrachtet, als das Ganze, das Gewaltige, Herrliche erschien?

Der Westen war noch von sattem Purpur, von Streifen eines wilden, gefährlichen Gelbs durchschnitten, überdeckt. Diese lauten, aufstachelnden Farben erregten ihr ein Furchtgefühl, eine unerklärliche Angst, vor der sie sich nicht flüchten konnte, die ihre Lippen konvulsivisch erbeben ließen. Eine Sehnsucht nach etwas Lebendigem, nach einem Menschen erwachte in ihr, nach einem Menschen, der mit ihr litt, mit ihr dem Ende entgegenwankte, das sie herannahen fühlte. An Gaston rankte sich ihre Sehnsucht, ihr heißes Verlangen nach Trost, nach einem Mitleidswort empor, sie fühlte sich von seinen Armen umschlossen, von seinen Küssen erwärmt. Unter den Qualen dieser unendlichen Sehnsucht brach fast ihr Herz; immer und immer wieder wiederholte sie den Namen des Geliebten, bald leise und schmeichelnd flehend, bald ihn in ausbrechender Verzweiflung gellend hinausschreiend über das Meer.

Aus der tiefen Finsternis um sie her schwebte das leise, wie verhüllte Klingen, das matte ersterbende Tönen des Meeres zu ihr hinauf. Aber ein Wind erhob sich, der strich über die Wellen hin und stachelte sie an zu stürmischeren Wiegen und Bäumen. Und die Kraft des Klingens und Tönens steigerte sich, in der Finsternis schwoll und wuchs empor eine Melodie von gemessener Wucht und schimmerndem Prunk ...

Leise, langsam und zögernd setzte sie ein. Wie ein verirrter Wanderer, der zaudernd seinen Fuß auf unbekannte Gründe setzt, tastend und erschrocken zurückbebend, so suchte sie ihren Weg. Auf zögernden, weichen, nachgiebigen Sohlen schlich sie dahin, aber wie sie aufwärts klomm, wie sie auf sicherem, tönendem Boden einherschritt, da erstarkte ihre Kraft und ihre Leidenschaft. Die sich fliehenden, sich umschlingenden Töne schlossen sich zusammen zu Akkorden, die immer tiefer, immer voller, immer gewaltiger erbrausend, die Dunkelheit der Nacht erschütterten ...

»Herr, mein Gott, warum lebte ich,« erscholl ein klagender Ruf von dem Felsensitz ...