|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Gräfin kam zwei Tage, nachdem sie den Brief ihrer kleinen Freundin erhalten hatte, in Wien an. Noch ein anderes ebenso drängendes Schreiben war ihr am nächsten Tage vom Kronprinzen zugestellt worden. Sie wollte sich ihren Vetter verpflichten, entschloß sich darum zur sofortigen Abreise und traf am Allerheiligentag in der Hauptstadt ein. Wie gewöhnlich, stieg sie im Grand Hotel ab. Von Rudolf, der an diesem Tage außerhalb Wiens jagte, fand sie ein paar Zeilen im Hotel; er erwartete am nächsten Tage gegen Mittag ihren Besuch. Sie lächelte, als ihr der Portier noch einen zweiten Brief überreichte, der von Mary abgegeben war. Die Baronesse schrieb ihr, daß sie nach der Elf-Uhr-Messe allein zu Hause sein würde, und bat sie, in die Salesianergasse zu kommen. Die Gräfin ging zu Fuß zum Palais Vetsera.

Mary lief ruhelos von einem Zimmer ins andere. Das Bewußtsein, daß sie nun endlich dem Mann gegenüberstehen würde, der seit sechs Monaten ihre Seele erfüllte, raubte ihr die Besinnung. Sie überlegte keinen Augenblick, was diese Zusammenkunft bringen konnte. Sie würde ihn sehen, seine Stimme hören, seine Hand berühren: konnte sie weiter denken als an dieses höchste Glück? Sie flog der Gräfin an den Hals, sie sprach unaufhörlich, ohne ihr Zeit zu lassen, auch nur ein Wort einzuflechten. Ihr Taumel erreichte seinen Höhepunkt, als sie erfuhr, daß auch Rudolf der Gräfin Larisch geschrieben hatte, und daß seine Kusine am nächsten Mittag zu ihm kommen sollte.

»Kann ich mit Ihnen gehen?« sprudelte sie hervor. Die Gräfin lachte.

»Wo denkst du hin, Mary? Du in der Hofburg! Das wäre doch zu gefährlich. Vielleicht in einer versteckten Praterallee …«

Als sie Mary verließ, hatten sie vereinbart, daß die Gräfin trachten sollte, den Kronprinzen zu einer Verabredung für eine späte Vormittagsstunde zu bestimmen, da die Baronin Vetsera ihr um diese Zeit die Tochter am ehesten anvertrauen würde.

Am nächsten Tage besuchte Gräfin Larisch ihren Vetter, doch er hatte zwischen Tür und Angel kaum ein paar Minuten Zeit für sie. Er dankte ihr, daß sie sich seinetwegen solche Mühe gab. Er sprach mit jenem ironischen Unterton, den er ihr gegenüber manchmal anzuwenden pflegte.

»Das Land taugt ja doch nichts für dich, Marie, du bist eine Frau für die Stadt … Gesteh', daß du mir dankbar bist, dich der Langweile entrissen zu haben. Bei mir ist gerade das Gegenteil der Fall. Mir wieder ist das Stadtleben nicht zuträglich. Aber was bleibt mir übrig …« Er blickte sehnsüchtig nachdem Fenster, zündete sich eine Zigarette an und fuhr fort: »Ich möchte deine kleine Freundin gerne sehen. Ich habe sie unlängst im Prater getroffen, sie schien mir sehr hübsch und so jung! Ich möchte sie ein wenig näher betrachten; ich glaube, es ist der Mühe wert … Du wirst sie mir herbringen, Marie …«

Die Gräfin brach in Lachen aus.

»Hierher zu dir – so mir nichts, dir nichts! Ein junges Mädchen! Das kann doch nicht dein Ernst sein, lieber Vetter. Die Gefahr, gesehen zu werden, ist doch zu groß.«

Rudolf konstatierte im stillen, daß sie nur von der Gefahr des Gesehenwerdens sprach. Er hatte also gewonnenes Spiel, wenn er die Gräfin nur ein wenig zu beruhigen verstand.

»Wäre es dir lieber, wenn wir uns in deinem Zimmer im Grand Hotel treffen? Ebensogut könnten wir uns mittags auf dem Graben Rendezvous geben. – Gerade die Hofburg ist der allerverschwiegenste Ort in ganz Wien – für den, der sie kennt. Außer mir selbst werdet ihr niemand zu Gesicht bekommen. Also, ich erwarte euch morgen vormittag; du wirst sehen, wie einfach das ist. Bratfisch wird ein wenig vor zwölf in der Maximilianstraße hinter dem Grand Hotel warten; er bringt euch auf den Albrechtsplatz bis zum Ziererhof. Ihr geht die paar Schritte in die Hofgartengasse hinüber bis unter die Augustinerbastei, wo Loschek wartet und euch ungesehen zu mir bringt. Der Weg ist nicht allzu bequem, darauf müßt ihr gefaßt sein, aber es ist derselbe, den auch ich immer benütze, wenn ich unbeobachtet kommen oder gehen will.«

Die Gräfin hielt es für angemessen, noch einige Einwendungen zu machen, aber Rudolf unterbrach sie:

»Laß' dich nicht bitten, Marie. Ich weiß, daß du die liebenswürdigste aller Frauen bist und daß es dich glücklich macht, mir gefällig sein zu können.« Halb im Ernst, halb im Scherz hatte er das gesagt. Sie begnügte sich damit.

Noch am gleichen Abend besuchte sie die Baronin und machte ihr gesprächsweise den Vorschlag, ihr Mary am nächsten Tag bei Besorgungen zur Unterhaltung mitzugeben. Es ergab sich, daß Mary sich gerade für Sonnabend vormittag bei einem Photographen angesagt hatte – sie besaß ja kein einziges gutes Bild von sich, das sie Rudolf schenken konnte! – und die etwas kurzatmige, zarte Baronin begrüßte voller Freude den Vorschlag der Gräfin Larisch, der ihr die vier unangenehmen Treppen bis in das Atelier ersparte.

»Mir diese Mühe abzunehmen«, sprach sie zu der Gräfin, »ist wirklich reizend von dir. Aber laß Mary keinen einzigen Augenblick allein; du weißt, wie ängstlich ich seit jenem Unglück mit meinem armen Sohn bin. Und sieh, bitte, darauf, daß sie beim Photographen kein allzu tragisches Gesicht macht. Bring sie zum Lachen!«

Schon vor halb elf kam die Gräfin Sonnabend vormittags in die Salesianergasse, um ihren Schützling abzuholen. Mary strahlte in kindlich freudiger Erwartung. Die Gräfin machte ihr vor der Mutter Komplimente über ihr hübsches Aussehen; voller Stolz sah die Baronin auf ihre Tochter.

Im Wagen sprach Mary nur wenig. Die Sitzung beim Photographen zog sich in die Länge. Er machte drei verschiedene Aufnahmen von ihr, einmal mit ihrem grünen Filzhut und ihrer Pelzjacke, eine zweite bloß im halsfreien Kleid und schließlich noch eine dritte mit aufgelösten Haaren.

»Mein Gott, wie ermüdend das ist«, klagte Mary zur Gräfin. »Ich werde so abgespannt aussehen, daß er mich häßlich zum Davonlaufen finden wird.« Dann wieder freute sie sich mit dem Gedanken, ihm bald ein Bild von sich schenken zu können. »Machen Sie mich nur sehr schön«, sagte sie zu dem Photographen und fügte scherzend hinzu: »aber ich soll trotzdem zu erkennen sein.«

Jeden Augenblick sah sie nach ihrer Uhr; einen Kronprinzen durfte man doch nicht warten lassen! Endlich waren sie etwas vor zwölf im Grand Hotel und verließen es unbemerkt gleich wieder durch den rückwärtigen Ausgang. Bratfisch erwartete sie in der Maximilianstraße auf dem Bock seines Wagens. Obzwar es im Fiaker dunkel war und wenig Gefahr bestand, daß man sie erkennen konnte, verbargen sie die Köpfe in ihren Pelzboas.

Nach einer Fahrt von nur wenigen Minuten hielt der Wagen in der Tegetthoffstraße. Sie überquerten den Albrechtsplatz und entdeckten bald hinter der Hofgartengasse Loschek, der neben einer kleinen eisernen Pforte in der Rampe wartete. Sie folgten ihm und kamen nach wenigen Schritten an eine Treppe, die auf die Dachterrasse des alten Treibhauses führte, das an den Schweizerhoftrakt der Burg angebaut war. Sie überquerten die Länge des Daches und stiegen dann durch ein breites Fenster in einen offensichtlich unbenutzten Korridor des zweiten Stockwerkes der Hofburg. Nach wenigen Augenblicken kamen sie an eine Tür, die Loschek für sie aufsperrte, um sie gleich wieder zu verschließen, nachdem sie durchgeschlüpft waren, und sie fanden sich in einer düsteren, unmöblierten Kammer, in der Kisten aufgestapelt waren und Gewehre und Geweihe an der Wand hingen. Vor dieser Kammer lag noch ein ebenso kahler, enger Vorraum und dann erst betraten sie einen der gewohnten, in Weiß und Gold gehaltenen, breiten Gänge der Burg.

»Wir sind in einem verwunschenen Schloß«, dachte Mary, »im Schloß des Zauberprinzen.« Ihr Vertrauen zu Rudolf war so groß, daß sie nicht einen Augenblick an das Gefahrvolle dieses Weges dachte. Wenn er diesen Weg bestimmt hatte, dann war es ein sicherer Weg!

Endlich kamen sie vor eine Türe, die Loschek öffnete. Sie fanden sich in einem Empfangssalon, der, wie alle Säle der Hofburg, mit unpersönlichem Prunk eingerichtet war. Aus einem Nebenzimmer rief eine Stimme – seine Stimme! –:

»Treten Sie ein, meine Damen, ich bin hier.«

Und dann fand sich Mary plötzlich vor dem Kronprinzen, der ihr die Hand entgegenstreckte. Sie grüßte ihn mit einem tiefen Hofknicks.

Die Gräfin Larisch fing an zu lachen.

»Selbst für die Kaiserin hättest du nicht tiefer versinken können, Mary.«

Der Kronprinz aber zog Mary, ohne seine Kusine auch nur zu beachten, zu einem tiefen Fauteuil, der nahe dem Fenster neben einem Sofa stand.

»Nehmen Sie hier Platz, Baronesse«, sprach er, »Sie sind ja noch so jung, daß Sie das volle Licht vertragen. Ich habe Sie lange genug nur aus der Ferne bewundert, heute möchte ich Sie von ganz nahe betrachten.«

Jedes Wort von ihm traf Mary wie eine streichelnde Berührung. Nach einer Weile wagte sie sogar, ihm in die Augen zu blicken; sie schienen ihr voll spöttischer Zärtlichkeit.

Eine Unterhaltung zu dritt begann. Mary fühlte sich zu ihrer eigenen Überraschung ganz unbefangen. Eigentlich hatte sie dieses Beisammensein mit dem Kronprinzen ja schon seit Monaten immer wieder erlebt, hatte ihm seit Monaten tausend Bekenntnisse anvertraut, ihn ganz allein in ihre geheimsten Gedanken eingeweiht. Diese Zwiesprache, die sie in ihren Träumen mit ihm geführt hatte, fand jetzt, da sie ihm wirklich gegenübersaß, nur ihre Fortsetzung. Selbst die Gegenwart der Gräfin war nicht störend, denn hatte sie nicht oft genug mit ihr über den Kronprinzen gesprochen?

Und doch gab es etwas, was sie verwirrte, worauf sie nicht vorbereitet gewesen war: es waren die Blicke des Kronprinzen, die kaum von ihr wichen. Sie fühlte diese Augen, die unausgesetzt mit ihr beschäftigt waren, ihren ganzen Körper abtasteten. Bald ruhte sein Blick auf ihrer Stirn, bald auf ihren Wangen, jetzt auf ihren Lippen und dann sogar auf ihrem Hals, ihrem Busen … Und überall fühlte sie seinen Blick wie eine wirkliche Berührung, wie ein leichtes Brennen, das kaum einen Augenblick anhielt, um dann weiterzuwandern. Ein wundervoll köstlicher Taumel trübte ihr für Augenblicke die Besinnung und hinderte sie, der Unterhaltung zu folgen. Dann wieder raffte sie allen Mut zusammen und wagte selbst, ihn anzublicken; er schien ihr noch schöner als aus der Ferne, noch bezaubernder. Sein Lächeln fand sie unwiderstehlich. Doch es bekümmerte sie, seine Züge abgespannt zu sehen und seine Stirne umwölkt, wenn er sich auch bemühte, heiter zu erscheinen. Eine finstere Falte tauchte in manchen unbeobachteten Augenblicken zwischen seinen Brauen auf.

Er dankte der Gräfin, daß sie ein so schönes junges Mädchen in die düstere Hofburg gebracht hatte.

»Das ist doch der einzige Ort, wo wir ungestört plaudern können«, sprach Mary voller Unschuld.

»Die Höhle des Löwen«, warf Rudolf ironisch ein.

»Mary bildet sich ein«, mengte sich jetzt die Gräfin in das Gespräch, »daß sie imstande wäre, selbst wilde Tiere zu zähmen.«

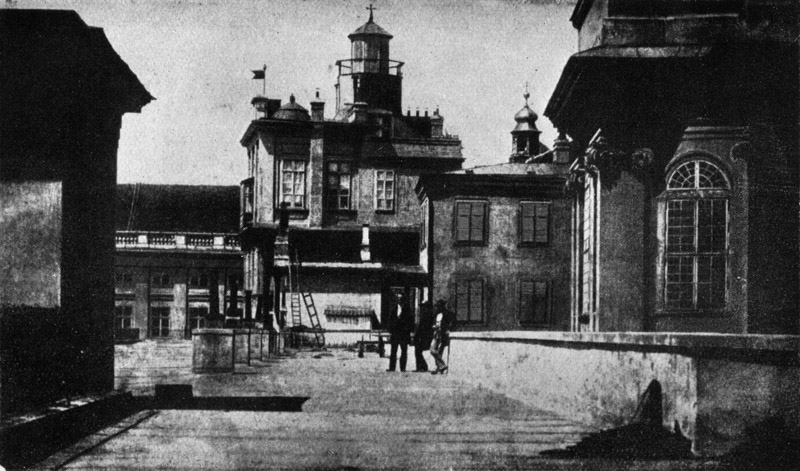

Marys Weg in die Burg.

Die Dachterrasse über dem (nicht mehr bestehenden) Gebäude der Naturaliensammlung, die, der Hofbibliothek entlang, von der Albrechtsrampe zum Schweizerhoftrakt der Hofburg führte.

»Machen Sie sich nicht über mich lustig, Gräfin«, erwiderte Mary. »Ich wollte ja nur sagen, daß man an allen anderen Orten gesehen und beobachtet wird, während ich mich hier vollkommen sicher fühle.«

»Ja, so sind die jungen Mädchen von heutzutage, mein lieber Vetter«, rief die Gräfin.

In diesem Augenblick erhob sich der Kronprinz; Mary stand sofort ebenfalls auf. Doch er drängte sie in ihren Fauteuil zurück.

»Nein, nein«, sprach er, »bleiben Sie doch ruhig sitzen. Hier bei mir und zwischen uns beiden gibt es keine Etikette. Aber ich bitte Sie, mich für einen Augenblick zu entschuldigen, ich möchte mit meiner Kusine ein paar Worte sprechen. – Willst du hier eintreten, bitte?« Damit öffnete er eine kleine Tapetentür, die Mary gar nicht bemerkt hatte, und verschwand dahinter mit der Gräfin.

Allein geblieben, nahm Mary sich endlich Zeit, den Raum, in dem sie sich befand, näher zu betrachten. Es war jener kleine Privatsalon neben dem Zimmer, das der Kronprinz schon seit längerer Zeit als Schlafraum benutzte. Mary erhob sich und trat an das Fenster. Sie war erstaunt, den weiten Burgplatz und die Museen zu erkennen; erst jetzt kam es ihr richtig zum Bewußtsein, daß sie sich in der kaiserlichen Hofburg befand, unter demselben Dach mit dem Kaiser und der Kaiserin; bis dahin war sie ja bloß bei dem Manne gewesen, den sie nicht anders als Rudolf nannte … Sie trat an den Schreibtisch. Der grinsende Totenschädel fiel ihr ins Auge. »Wie kann man es nur ertragen, den ganzen Tag einen Totenkopf vor sich zu sehen«, dachte sie. Und plötzlich kam ihr jene Szene in Erinnerung, in der Hamlet mit dem Schädel Yoricks spielt. Rudolf war damals auch im Theater gewesen, und einen Augenblick hatte sie gemeint, ihn selbst in der Maske des unglücklichen Dänenprinzen zu erkennen. Er hatte ihr leid getan, er tat ihr noch immer leid … Ihre Blicke wanderten weiter über den Schreibtisch. Sie bemerkte den Revolver. Vor Feuerwaffen hatte sie eine namenlose Angst; sie konnte den Lärm nicht ertragen. Warum ließ er nur eine so gefährliche Waffe ganz offen auf seinem Schreibtisch liegen? Erschreckt wich sie zurück. In diesem Augenblick trat Rudolf wieder in das Zimmer, doch allein.

»Wo ist die Gräfin?« fragte Mary.

Rudolf bemerkte, daß keinerlei Unruhe, nur Verwunderung aus ihrer Stimme klang.

»Es hat mich einige Mühe gekostet, sie loszuwerden«, antwortete er lachend. »Aber ich weiß sie zu behandeln. Schließlich tut sie doch immer, was ich will.« Mit seinem federnden Schritt kam er auf sie zu. »Da Sie doch den Mut hatten, bis hierher zu kommen …«

»Mut war wirklich keiner dazu nötig, das können Sie mir glauben«, unterbrach sie ihn mit so unbesorgter Natürlichkeit, daß er verwundert aufhorchte. Er blieb stehen, wo er war, er kam nicht näher.

»Ja, vielleicht haben Sie recht. – Da Sie mir nun aber die Gunst geschenkt haben, bei mir zu erscheinen, will ich Sie auch für mich allein haben. Sie kennen doch das englische Wort: ›Two is Company, three is none‹.«

»O freilich«, rief Mary lebhaft, »zu zweit zu sein ist bedeutend schöner. Und wenn ich die ganze Wahrheit gestehen soll, habe ich eigentlich sehr gehofft, daß wir allein sein würden … Aber ich wagte ja kaum, daran zu denken, daß es wirklich möglich wäre. Und jetzt – ein Wink von Ihrer Hand genügt, und schon gehen, wie in einem Zaubermärchen, alle meine Wünsche in Erfüllung.«

Der Ton, in dem Mary sprach, ging dem Kronprinzen nicht weniger nahe als ihre offene, kindliche Art. Niemals war ihm eine Stimme melodischer erschienen, niemals hatte er ein Frauenherz von so kristallklarer Durchsichtigkeit gesehen. Er beglückwünschte sich zu der Laune, die ihn, töricht und sinnlos, wie er gemeint, dazu getrieben hatte, an Mary Vetsera zu schreiben. Wenn er sonst Besuche solcher Art empfing, war die Ernüchterung fast immer gleich gekommen. Er brauchte Frauen, die er von weitem begehrt hatte, nur gegenüberzustehen, um sofort von ihrer erbärmlichen Alltäglichkeit abgestoßen zu werden. Am liebsten hätte er sie immer gleich wieder fortgeschickt, noch ehe er sie genommen hatte. Doch bei diesem jungen Mädchen war es anders; er fühlte sich immer mehr zu ihm hingezogen. Es war fraglos, daß sie gar nicht daran dachte, sich irgendwie zu verstellen, daß sie sich gar keine Mühe gab, zu gefallen, Eindruck zu machen. Sie hatte nichts zu verbergen, sie gab sich ganz natürlich, wie sie wirklich war, und um zu bezaubern, brauchte sie dem auch gar nichts hinzuzufügen. Dadurch schuf sie eine Atmosphäre um sich, in der Rudolf, wie befreit, in tiefen Zügen aufatmete. Und wie schön sie war!

Sie zu betrachten und ihr zuzuhören, machte ihm zunächst ein solches Vergnügen, daß er sich damit begnügte, ihr Plaudern nur selten durch vereinzelt eingeworfene Worte anzuregen. Sie erzählte von ihren Begegnungen mit ihm.

»Das allererste Mal sah ich Sie am 12. April. Was für ein strahlender Tag! Sie wissen doch, das bedeutet Glück.«

»Meinen Sie?« sprach er mit einem zweifelnden Lächeln.

»Sind Sie nicht glücklich?« fragte Mary lebhaft.

»Oh, von mir wollen wir doch nicht sprechen«, erwiderte Rudolf, »Sie selbst sind ja viel interessanter. – Sind Sie wenigstens glücklich?«

»Ich weiß es nicht. Manchmal meine ich, das unglücklichste Mädchen der ganzen Welt zu sein, dann wieder kann ich mich vor Freude kaum fassen. Wie soll man sich da zurechtfinden?«

Sie erzählte von ihren gequälten Stunden, von den wechselnden Stimmungen. Und Rudolf erkannte voll Staunen, daß es seit sechs Monaten im Leben dieses schönen, jungen, von allen verwöhnten Mädchens nichts anderes gegeben hatte als den Gedanken an ihn. Daß die einzigen Erlebnisse, neben denen alles andere verblaßte, die Augenblicke gewesen waren, in denen sie ihn im Theater oder im Prater zu Gesicht bekam, daß die größte Verzweiflung ihres ganzen Lebens die unselige Reise nach England gewesen war.

»Unselig?« warf er ein. »Aber warum denn? Der Sommer in England ist doch wunderschön und für junge Mädchen gewiß sehr unterhaltend.«

Mary zögerte mit einer Erklärung. Schließlich sprach sie aber doch:

»Sie werden mich gewiß auslachen. Ich wollte Wien nicht verlassen, ich wollte nicht auf die Möglichkeit verzichten …« Sie brach ab, und zum erstenmal, seitdem sie dem Kronprinzen gegenübersaß, wandte sie errötend den Kopf zur Seite …

Das Schweigen, das jetzt für einige Augenblicke entstand, empfand Rudolf nicht weniger köstlich als die Unterhaltung, die vorangegangen war. Er staunte über sich selbst. Hatte er jemals ein hübsches, junges Mädchen – immerhin mit einigen Gefahren – in sein Zimmer bringen lassen, nur um ihrem Geplauder zuzuhören? Sie liebte ihn, er fand sie begehrenswert, sie waren zum erstenmal allein und unbelauscht– und da plauderten sie, wie zwei Kameraden! Er mußte an Hoyos denken, der oft genug zynisch betonte, daß man von den Frauen nichts anderes verlangen solle als nur das Einzige, was sie wirklich geben können … Die Stunden, die er für solche Besuche frei hatte, waren selten, die kostbare Zeit verrann; waren es verlorene Augenblicke?

Er betrachtete Mary. Die Verwirrung gab ihrem jungen Antlitz einen neuen Reiz. Unwiderstehliches Verlangen überkam ihn, sie in seine Arme zu nehmen, die unberührten Lippen zu küssen, dieses Mädchen an sich zu drücken. Von diesem Wunsch getrieben, erhob er sich und sprach die gewohnten Worte, die er in gleichen Augenblicken schon so vielen andern gesagt hatte:

»Aber wo habe ich nur meine Gedanken? Ich habe Sie noch nicht einmal gebeten, Ihren Pelz abzulegen. Dabei ist es doch so warm hier. Und wollen Sie mir nicht auch das Vergnügen schenken, Sie einmal ohne Hut betrachten zu können? Ihr Haar soll ja wundervoll sein, wie man mir berichtet hat.«

»Aber gerne.« Mary erhob sich und blickte sich nach einem Spiegel um. »Es gibt gar keinen Spiegel hier!« rief sie lachend. »Sind Sie so wenig eitel?«

»Treten Sie in das Nebenzimmer ein«, erwiderte Rudolf und wies nach der Tür, die zu seinem Schlafraum führte.

Mary betrat das recht kleine und einfache Zimmer. In einer Ecke sah sie das schmale Bett.

»Hier schlafen Sie? Da können Sie einmal sehen, wie üppig die Phantasie eines jungen Mädchens ist. Ich habe mir Ihr Schlafzimmer nie anders vorgestellt als einen großen, großen Saal und in der Mitte ein breites goldenes Bett, ein fürstliches Bett, ein Prunkbett.«

Der Kronprinz begann zu lachen.

»Sie haben gar nicht so weit danebengeraten! Den großen Saal gibt es wirklich, und das Prunkbett steht auch darin, aber mir ist dieses Zimmer hundertmal lieber, wenn es auch viel bescheidener ist, denn hier bin ich ganz für mich allein.«

Mary trat an den Spiegel. Rudolf folgte ihr Schritt für Schritt und blieb ihr ganz nahe.

»Meine Haare werden ganz wirr sein«, meinte sie, »ich werde Ihnen nicht gefallen.« Sie nahm ihren Hut ab; tiefschwarz, mit fast bläulichem Schimmer erschien die schwere Fülle ihrer Haare.

Dann zog sie ihre Pelzjacke aus. Um ihr zu helfen, trat er noch näher. Jetzt streifte er sie schon von ihren Schultern bis zu ihren Beinen. Er beugte sich über sie, im Spiegel trafen ihre Blicke aufeinander. Rudolfs Augen glühten, Marys heller Blick lächelte ihm zärtlich zu. Dieses Kind, fast schon in den Armen eines Mannes, zeigte gar keine Furcht. Nur unendliches Vertrauen, unschuldvolle Freude las er in ihren Augen. Sie hatte nichts von ihm zu fürchten, von ihm konnte nichts Böses kommen … Jetzt lehnte sie sich leicht an ihn, mit einem so keuschen, kindlichen Zutrauen, daß der Kronprinz erbebte. Seine Züge strafften sich, ein Kampf spielte sich in ihm ab. Wortlos trat er plötzlich zurück und entfernte sich von ihr. Mary blickte ihn bekümmert an. Sie lief auf ihn zu und nahm seine Hand.

»Was ist? Was haben Sie?«

»Ach, nichts … Dummheiten … Ich weiß es selbst nicht. Aber es ist bereits wieder vorbei. Alles nur Ihre Schuld …« Schon lächelte er wieder, sein heiterer Ton zerstreute Marys rasch erwachte Besorgnisse. Er machte ein paar Schritte durch das Zimmer und kam dann lebhaft zu ihr zurück. Er griff nach ihren beiden Händen, blickte ihr tief in die Augen und fragte: »Haben Sie schon oft Wunder vollbracht?«

Mary begriff ihn nicht, sie wußte keine Antwort, aber sie sah in sein strahlendes Gesicht, in seine blitzenden Augen – er war wie verwandelt!

Er legte seinen Arm um ihre Schulter und führte sie in den Salon zum Sofa zurück, schenkte ihr ein Glas Portwein ein und setzte sich selbst auf einen kleinen Schemel zu ihren Füßen. Jetzt war er es, der aufgeräumt von hunderterlei Dingen erzählte, und seine heitere Laune entzückte und überraschte sie. Er schien jetzt jünger, die Falte zwischen seinen Brauen war verschwunden. Plötzlich unterbrach er sich und fragte:

»Und Sie haben gar keinen Wunsch, den ich Ihnen erfüllen soll?« Mary blickte ihn erstaunt an. »Nun ja«, fuhr er fort, »alle Leute, die mir in den Weg kommen, haben irgendwelche Wünsche. Die einen wollen eine Stellung, andere ein Avancement oder einen Orden oder schließlich ganz kurz und bündig: Geld! Es genügt, daß jemand die Tür zu meinem Zimmer öffnet, und er wird zum Bittsteller. Deshalb möchte ich wissen, was es für Wünsche gibt, die ich der reizendsten Bittstellerin, die jemals diesen Raum betreten hat, erfüllen kann.«

»Aber ich habe keinen einzigen Wunsch«, erwiderte Mary. »Ist heute nicht alles, was ich mir wünschen konnte, in Erfüllung gegangen?«

»Und ich habe trotzdem etwas für Sie bereit.« Er ging an seinen Schreibtisch, öffnete eine Lade und kam mit einem kleinen Etui zurück, das er ihr entgegenhielt. In sprachloser Überraschung blickte sie bald auf ihn, bald auf seine ausgestreckte Hand.

»So öffnen Sie es doch! Sind Sie so wenig neugierig?«

Sie nahm es und ließ den Deckel aufspringen.

»Nein, was für ein herrlicher Ring! Ein Saphir! Und die schönen Brillanten! Aber das kann ich nicht annehmen … Oh, wie gern würde ich ihn behalten«, fügte sie rasch hinzu, aus Furcht, Rudolf könnte ihre Weigerung falsch auffassen, »aber Sie begreifen doch, daß ich ihn niemals tragen könnte.«

»Wollen Sie ihn nicht näher betrachten, ehe Sie ihn zurückweisen?« fragte Rudolf. Mary drehte den Ring nach allen Seiten und entdeckte schließlich innen eingraviert: 12. April 1888.

»Ist es möglich?« rief sie überrascht und hob ihre Augen zu Rudolf. »Ich kann es kaum glauben …«

»Ja, nicht bloß Sie haben ein so gutes Gedächtnis …«

»Oh, ich bin ja zu glücklich!« rief Mary. »Diesen Ring will ich jeden Abend in meinem Zimmer anlegen, wenn ich für Sie bete, und ihn die ganze Nacht tragen, dann werden Sie mir im Traum erscheinen …« Sie streichelte zärtlich Rudolf, der ihr zu Füßen saß, und beglückt flüsterte sie innige Worte: »Wie gut Sie sind! Wie glücklich ich bin! Mein Prinz …«

Plötzlich hörten sie an der Tür des großen Salons ein leichtes Scharren. Rudolf sprang auf.

»Es ist mein Wachhund, der sich meldet. Jetzt müssen wir leider Abschied nehmen. Mir droht ein offizielles Frühstück … Es ist gut, Loschek«, rief er lauter gegen die Tür hin, »ich hab' schon gehört.« Er wandte sich wieder an Mary: »Was könnte ich Ihnen zum Abschied noch sagen? Wie eine gute Fee sind Sie hier bei mir erschienen, die Fee, von der ich oft als kleiner Junge geträumt habe. Sie war so schön wie Sie. Wenn Sie einen Unglücklichen mit ihrem Zauberstab berührte, vergaß er an alle seine Schmerzen.« Er half Mary in die Pelzjacke. »Seit Sie hier eingetreten sind, scheint mir selbst die Luft dieses Zimmers eine andere. Sind wir denn überhaupt noch in der Burg? Sie sind gekommen, und meine Sorgen sind verflogen, ich fühle mich nicht mehr unglücklich.« Unbewußt lag ein weher Klang in seiner Stimme, als diese letzten Worte über seine Lippen kamen. Mary erschauerte. Rudolfs Ausdruck hatte sich verändert; er war jetzt bleich, verfallen, in seinen Augen lag es wie Angst. »Sie gehen wirklich?« stammelte er. »Versprechen Sie mir, wiederzukommen … und wäre es nur aus Mitleid.«

Als ihm dieses Wort entschlüpft war, überraschte es ihn nicht weniger als Mary. Er wurde verwirrt, einen Augenblick verlor er die Gewalt über sich. Um seine Erregung zu verbergen, schloß er Mary in seine Arme und ließ seinen Kopf an der Schulter des jungen Mädchens ruhen. An ihrem Hals fühlte sie seinen schweren Atem.

»Verlass' mich nicht mehr«, flüsterte er, »du weißt nicht, wie sehr ich dich brauche.«

Seine Stimme klang demütig, flehend. War das wirklich der Kronprinz eines mächtigen Reiches, der so zu einem siebzehnjährigen Mädchen sprach? Tränen des Mitleids stiegen in Marys Augen.

Rudolf hatte sich schon wieder gefaßt. Als schämte er sich der Schwäche, der er nachgegeben hatte, sprach er jetzt mit einer farblosen, geschäftsmäßigen Stimme: »Ich reise morgen nach Budapest, wo ich fünf Tage bleibe. Dann bin ich auf der Jagd in Mayerling. Aber Ende der Woche bin ich wieder in Wien. Dann müssen wir uns wiedersehen. Meine Kusine wird alles veranlassen … Jetzt heißt es wieder, in das Joch gehen …«

Er sprach das wie eine geplagter Mensch, den das Leben herumstößt und quält. Dann öffnete er die Tür zum Salon; Loschek stand bereit, um Mary zur wartenden Gräfin zu führen.