|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wie gewöhnlich betrat der Kammerdiener Loschek, der des Kronprinzen volles Vertrauen besaß, um halb acht Uhr morgens das Schlafzimmer seines Herrn. Er zog die Vorhänge zur Seite, ging dann in das anliegende Toilettezimmer, wo er einem Lakaien die nötigen Anweisungen gab, und kehrte in das Schlafzimmer zurück, um Wäsche und Kleider des Kronprinzen bereitzulegen. Jetzt erst trat er an das schmale Bett, das in einer Ecke des Raumes stand. Der Kronprinz war noch nicht erwacht; Loschek betrachtete ihn einige Augenblicke. Die zusammengepreßten Lippen des Lakaien, das schwache Schütteln seines Kopfes verrieten, wie leid es ihm war, seinen Herrn, der so fest schlief, wecken zu müssen. Erst nach einigem Zögern beugte er sich über ihn und berührte seine Schulter mit der Hand.

Eine Stunde später begann Rudolf sein offizielles Tagewerk in einem großen, weiß- und goldgetäfelten Arbeitszimmer. Ein Flügeladjutant erwartete ihn neben dem Schreibtisch, auf dem schon einige Mappen lagen, und hielt ihm den täglichen Vortrag. Träge Stunden vergingen mit der Unterschrift von Dienststücken, mit Konferenzen, denen er zu präsidieren hatte, mit Empfängen von Abordnungen. Erst knapp vor zwölf Uhr fand sich der Kronprinz vom Dienste befreit. Er verabschiedete seinen Adjutanten, der ihn noch daran erinnerte, daß er ein Viertel vor zwei, anläßlich der Anwesenheit zweier preußischer Prinzen, zu einem Frühstück bei Seiner Majestät erwartet werde, und daß er sich um halb zwei bei ihm melden werde, um ihn in die kaiserlichen Gemächer zu geleiten.

»Preußische Dekorationen sind anbefohlen«, meldete er weiter, »und nach dem Frühstück ist mit den beiden Prinzen der Besuch der Rennen vorgesehen.«

Sobald er allein war, ging Rudolf auf eine kleine Tapetentür zu, die Loschek vor ihm öffnete, schritt durch einen langen Gang und trat in einen kleinen niedrigen Salon, der neben jenem Zimmer lag, das er seit ungefähr einem Jahr als seinen persönlichen Schlafraum benutzte. Unter den Fenstern lag der äußere Burgplatz und weiter hinaus hatte man einen prächtigen Ausblick gegen die Vorstadt. Der Salon war mit einer Behaglichkeit ausgestattet, die augenfällig gegen die Nüchternheit der übrigen Räume der Hofburg abstach. Es gab hier englische Klubfauteuils, ein Sofa mit Kissen, Filzbelag auf dem Boden, einen persischen Teppich und Blumenvasen. Hinter dem Schreibzeug auf dem modernen Schreibtisch glänzte der kahle Schädel eines Totenkopfes.

In diesem Raum wartete, noch ein wenig erregt von einer langen, verstohlenen Wanderung über das Glashaus, das an die Albrechtsrampe anschloß, und durch unbenutzte Korridore, die Loschek für ihn aufgeschlossen hatte, Moritz Szeps. Sobald er den Kronprinzen erblickte, glätteten sich seine Züge. Rudolf schüttelte seine Hand, führte ihn zu dem Sofa, auf dem sich beide niederließen, nahm von einer Platte, die Loschek ihm reichte, eine Karaffe und füllte zwei Gläser.

»Mein lieber Szeps«, begann er, »diese eine Erholungsstunde in dem ödesten aller Vormittage gehört Ihnen. Aber verschonen Sie mich, um Gottes willen, mit allem, was an den Dienst erinnert! Der geht mir schon bis hierher … Plaudern wir gemütlich über alles andere, wie es uns gerade durch den Kopf geht.«

Eine ganz ungezwungene Unterhaltung kam in Fluß; kein einziges Wort von Seiten Rudolfs, keine einzige seiner Gesten ließ seinen Besucher auch nur einen Augenblick den Abstand fühlen, der zwischen ihnen lag. Offensichtlich hatte der Kronprinz, wenn auch nicht einen seiner guten Tage, denn die Tage waren lang und seine Laune wechselte häufig vom Morgen bis zur Nacht, doch eine seiner hellen Stunden, in denen er den Reiz vertrauter Unterhaltung zu genießen verstand. Politische Fragen wurden gestreift, aber rasch wieder fallen gelassen. Szeps zeigte sich sehr betroffen, daß beunruhigende Nachrichten über den Gesundheitszustand Kaiser Friedrichs III. in die Hofburg gelangt waren, und daß man keine Genesung mehr erwartete.

»Das wäre ein Schlag für den Liberalismus der ganzen Welt, Kaiserliche Hoheit. Alle Vorkämpfer der Freiheit erfreuten sich an der Hoffnung, diesen edlen Mann auf dem deutschen Thron und Eure Kaiserliche Hoheit auf dem der Habsburger zu sehen.«

Rudolf machte eine abwehrende Geste.

»Meine wahren Freunde sollten mir das nicht wünschen, Szeps … und was die Deutschen anlangt, die werden in meinem lieben Vetter Wilhelm ihren Herrn finden. Wenn der nicht das Ende der Hohenzollern herbeiführt, dann wird man wirklich glauben müssen, daß es einen Gott gibt, der die Könige und Narren beschützt.«

Szeps hob mit verzweifelter Gebärde seine Arme. Er sah voraus, daß mit dem Verschwinden des liberalen deutschen Herrschers auch in Wien alle jene Elemente, die er seit Jahren bekämpfte, zu neuer Macht gelangen würden. Er betrachtete den Thronfolger, der neben ihm saß. Deutliche Zeichen der Abspannung lagen in dessen Zügen; die bleiche Gesichtsfarbe, die umschatteten Augen beunruhigten Szeps. Wenn auch dieser ihnen verloren ginge! Die verborgene Kette seiner Gedanken verriet sich durch eine unerwartete Frage, die mit den Nachrichten vom deutschen Kaiserhof scheinbar in gar keinem Zusammenhang stand oder doch in nur allzu durchsichtigem:

»Eure Kaiserliche Hoheit fühlen sich wohl?«

Sein Ton war ein so ängstlicher, daß der Kronprinz in lautes Lachen ausbrach.

»Weitaus wohler als unser armer Friedrich«, erwiderte er, während er sich ein neues Glas Portwein einschenkte. »Ich sehe heut' wohl müde aus? Das wäre kein Wunder. Es hat gestern abend bei Sacher etwas länger gedauert; Philipp Coburg und Hoyos waren mit mir und einige ganz charmante Mädchen, Szeps. Der Tokayer war wundervoll; so ist es drei Uhr morgens geworden, und Loschek, dieser Unmensch, hat mich schon um halb acht aus dem Bett gejagt. Und den ganzen Vormittag habe ich wie ein Federfuchser im Zimmer hocken müssen! Frische Luft, und ich bin wieder auf der Höhe. Ganz gut, daß ich nach Tisch zu den Rennen gehen muß.«

»Kaiserliche Hoheit machen mir große Sorgen …« sagte Szeps, sich vorneigend, wobei er dem Kronprinzen wie eine alte Bonne, die ein vergöttertes Kind zurechtweist, in die Augen sah. In diesem Augenblick öffnete sich geräuschlos die Türe und Loschek kam herein. Er trat bis vor seinen Herrn hin und reichte ihm auf einer silbernen Platte einen Brief. Rudolf erkannte die Schrift seiner Frau; das genügte schon, seine Laune zu verderben.

»Du weißt doch, Loschek«, rief er in barschem Ton, »daß ich nicht gestört sein will, wenn ich mich hier aufhalte.«

Loschek neigte seinen Kopf und schien in sich zusammenzusinken.

»Ihre Kaiserliche Hoheit haben mir aufgetragen, diesen Brief unverzüglich zu bestellen. Ich hatte Angst, daß sie sonst selbst kommen würde.«

Rudolf nahm den Brief, entschuldigte sich bei Szeps und begann zu lesen. Nach einer Weile warf er den Brief auf den Tisch und sagte Loschek:

»Antwort ist nicht nötig. Bestelle der Kronprinzessin, daß ich um halb zwei drüben in meinem Zimmer sein werde, bevor ich zum Kaiser hinuntergehe.«

Sein Ton war ungehalten. Szeps staunte über die Veränderung, die sich in wenigen Augenblicken in dem Kronprinzen vollzogen hatte. Rudolfs Stirne war umwölkt, seine Augen funkelten zornig, und er hatte sich aus seiner behaglichen Lage zu steifer Haltung aufgerichtet. Er gab sich offensichtlich nicht die geringste Mühe, sich zu verstellen und seinen Unmut zu verbergen. Hemmungslos machte er den verblüfften Journalisten zum Zeugen seiner Wut.

»Ist das überhaupt noch ein Leben?« schrie er. »Kein einziges Zimmer gibt es in diesem Schloß, wo ich meinen Frieden habe, keinen Winkel, in dem ich sicher sein könnte, eine Stunde ungestört zu bleiben. Zum Teufel mit dieser Frau, die mich nicht zu Atem kommen läßt!«

Es war das erste Mal, daß er Szeps gegenüber in diesem Ton von der Kronprinzessin sprach. Vielleicht ist es die schwierigste Aufgabe im Leben eines Fürsten, sich immer verstellen zu müssen. Dieser unaufhörliche Zwang erschöpft die Nerven. Selbst in Augenblicken des Zorns sollte man seine Worte noch abwägen! Rudolf aber hatte richtig gefühlt, daß von all jenen, die er kannte, Szeps der einzige war, vor dem er ein so heikles Thema besprechen konnte, ohne heucheln zu müssen. Szeps, dessen Verschwiegenheit er auf anderem Gebiete schon oft erprobt hatte, gehörte nicht der offiziellen Welt an; nichts, was zwischen ihnen beiden gesprochen wurde, konnte seinen Weg in die Hofkreise finden. Mit der ganzen Freude eines Menschen, der lange einem Zwang gehorcht hat und jetzt endlich losbrechen kann, machte er seinen Gefühlen Luft.

Szeps wußte nicht, wie er sich verhalten sollte. Sobald es sich nicht um die Verfechtung seiner Überzeugungen handelte, war er schüchtern. Er hatte keine Vertraulichkeiten gesucht, er wußte nichts mit ihnen anzufangen. Auch würde es ihm der Kronprinz, zu klarer Überlegung zurückgekehrt, gewiß verübeln, diesen Enthüllungen über sein intimstes Leben gelauscht zu haben. Ihre so kostbare, so nützliche Freundschaft könnte darunter leiden. Aber wie groß auch seine Verlegenheit war, Szeps konnte im Augenblick nichts anderes tun als schweigen. Er sank in sich zusammen und drückte sich immer enger in die Sofaecke.

Der Kronprinz sprach von den Auftritten, mit denen ihn seine eifersüchtige Frau verfolgte …

»... Das muß schließlich zu einem Eklat führen, der nicht zu verhindern ist …« Erregt ging er im Salon auf und ab.

»Zu einem Eklat?« wiederholte Szeps betroffen.

»Ja. Denn früher wird sie keine Ruhe geben. Auch in diesem Brief droht sie mir wieder, mich zu verlassen und nach Brüssel zurückzukehren.«

»Aber das ist doch unmöglich«, rief Szeps mit erhobener Stimme, »unmöglich, Kaiserliche Hoheit, bedenken Sie Ihre Stellung …«

Diese letzten Worte hatten auf den Kronprinzen eine ganz unerwartete Wirkung. Er unterbrach augenblicklich seine ruhelose Wanderung und ein belustigtes Lächeln trat in seine Augen.

»Ach, das ist aber wirklich gelungen, mein lieber Szeps. Sie drücken sich da genau mit denselben Worten aus wie der Jesuit.«

»Der Jesuit?« gab Szeps verwundert zurück. »Ich muß gestehen, Kaiserliche Hoheit, ich begreife nicht …«

»Pater Bernsdorf höchst persönlich hat mich gestern beehrt …« sagte Rudolf langsam, spöttisch die peinliche Überraschung genießend, die diese Nachricht seinem Besucher verursachte. »Eben um mir in dieser Sache ins Gewissen zu reden, war er gekommen – zweifellos auf Veranlassung meiner Frau. Wenn sich jetzt noch die Jesuiten einmengen, dann komme ich überhaupt nicht mehr zur Ruhe! Er setzte mir zu, der Krone einen Erben zu geben.«

»Nicht mit Unrecht«, unterbrach Szeps, »nicht mit Unrecht, Kaiserliche Hoheit.«

»Und so nebenbei«, fuhr der Kronprinz fort, »wollte er das Terrain sondieren, ob es nicht jemand anderem gelungen sei, meine Zuneigung zu fesseln. Ich kenne diese Herren; wenn es eine Favoritin geben soll, dann darf ich sie nur aus ihren Händen in Empfang nehmen!«

Szeps konnte nicht länger an sich halten. Er sprang erregt auf.

»Kaiserliche Hoheit«, rief er, »nehmen Sie sich in acht, ich beschwöre Sie, seien Sie auf der Hut! Die Jesuiten sind die gefährlichste Sippe der Welt! Sie arbeiten, wie sie sagen, ›ad majorem Dei gloriam‹ – das heißt, sie dürfen sich manches erlauben … Es wäre fürchterlich, unausdenkbar …« Er suchte nach dem treffenden Wort, »es wäre katastrophal …«

Jetzt brach der Kronprinz wieder in sein befreiendes Lachen aus. Er legte die Hand auf die Schulter des Journalisten und sprach:

»Keine Sorge, noch hat mich keiner von ihnen verschluckt …« Er schwieg einen Augenblick, dann fuhr er nachdenklich fort: »Aber etwas Wahres ist daran, es wäre wirklich eine Lücke zu füllen …«

Eine Stille entstand. Wieder wechselte der Ausdruck des Kronprinzen. Langsam, mit gesenktem Kopf, ging er jetzt durch den Raum. Plötzlich kam er auf Szeps zu, drängte ihn wieder auf das Sofa nieder, setzte sich neben ihn, schenkte von neuem die Gläser voll, und fuhr mit gedämpfter Stimme fort, während er ihm nachdenklich ins Gesicht blickte:

»Da wir nun schon einmal damit begonnen haben, an verborgene Dinge zu rühren … Haben Sie, mein lieber Szeps, schon jemals darüber nachgedacht, wie das Privatleben eines Mannes, wie ich es bin, aussehen mag? Der allerärmste Schlucker besitzt das Recht, sich selbst seine Frau zu wählen, für uns Prinzen aber entscheiden die Staatsinteressen. Und wenn sie mit meinen eigenen Wünschen nicht in Einklang stehen – um so schlimmer, dann bin ich eben bis an mein Lebensende erledigt. Sie werden mir einwenden wollen, daß es außerhalb der Ehe Zerstreuungen gibt, an denen es mir nicht fehlen wird. Allerdings – ich weiß. Wer aber die Hölle zu Hause hat, der sucht keine Zerstreuungen, der sucht Vergessen. Das ist ein wenig ernster. Die Weiber, die bisher meinen Weg kreuzten … es ist doch merkwürdig, Szeps, daß wir heute auf einmal von den Frauen sprechen, wir, für die es bisher kein anderes Thema als die Politik gab … vor den Weibern kann man nicht genug auf der Hut sein; man sieht ja wieder, wie sie es verstehen, sich überall einzudrängen …« Sein seltsames gezwungenes Lachen wurde Szeps unbehaglich. »Ich bin der Kaiserliche Prinz, der Kronprinz, noch jung und – die Spatzen pfeifen es ja von den Dächern – nicht allzu glücklich verheiratet … Können Sie sich ausmalen, wie das die Frauen … nun, sagen wir – neugierig macht? Ja, sie brennen darauf, mich von der Nähe zu sehen, ihr Glück zu versuchen. Wer weiß, eine Primadonnenrolle ist zu gewinnen! Kabale und Liebe, ein begehrtes weibliches Spiel … Welches der Mädchen, welche der jungen Frauen wollte nicht den Versuch wagen – ja, ja, selbst junge Mädchen bewerben sich. Warum auch nicht? Wer will nicht Einfluß gewinnen? Wer ist ohne Ehrgeiz? Bedenken Sie doch, Szeps, wie viele Leute es gibt, die auf das große Los hoffen, das ihnen zufällt, wenn sie es sind, die mir die Favoritin zuführen. Haben Sie eine Ahnung von den Anspielungen, die ich zu hören bekomme, von den offenen, zynischen Vorschlägen, die man mir macht? … Mein Vater ist alt; man spekuliert auf meine bevorstehende Thronbesteigung. Man will sich rechtzeitig seinen Platz am warmen Ofen sichern … Den Kronprinzen in die Hand zu bekommen – welche Chance! Wer könnte sie zurückweisen?« Der Kronprinz verstummte, sein Blick verlor sich, als hätte er vergessen, daß er nicht allein war. Sein Gesicht, in dem sich bisher nur schmerzliche Gefühle ausgedrückt hatten, zeigte einen herben Zynismus, den Szeps an ihm nicht gewohnt war und der ihn erschreckte. »Ja, wer könnte da widerstehen?« fuhr der Kronprinz nach einer Weile fort. »Vielleicht nicht einmal Sie, Szeps, die Anständigkeit selbst … Haben Sie keine Tochter, keine Nichte, die Sie mir verkuppeln können? Die Hörner blasen, wollen Sie der Treibjagd fernbleiben? Es gilt ein edles Wild … ein stolzes Wild, das bald zu Tode gehetzt sein wird …« Er war erregt aufgesprungen, Zuckungen liefen über sein Gesicht, während er, die Hände hinter dem Rücken verkrampft, kreuz und quer durch das Zimmer stürmte. Szeps wagte kaum zu atmen. Es war ein schwer Kranker, der da wie im Wahnsinn tobte. »Oh, diese Bestien, diese gierigen, dampfenden Bestien, wie sie einen hetzen, aus allen Schlupfwinkeln jagen, von allen Seiten vorbrechen, mit ihren Raubtieraugen, ihren gefletschten, hungrigen Zähnen … Gemeine Meute! Feiglinge! Pack! Elende Kreaturen …«

»Kaiserliche Hoheit …« Szeps brachte nur stammelnde Worte hervor.

Der Kronprinz schien plötzlich aus einem Fiebertraum zu erwachen. Er blieb stehen, der starre Ausdruck seiner Augen verlor sich, seine Züge erschlafften, schwere Falten legten sich um seinen Mund, wie in trostloser Mattigkeit sank seine Gestalt zusammen. Mit zitternder Hand fuhr er sich über die glühende Stirne.

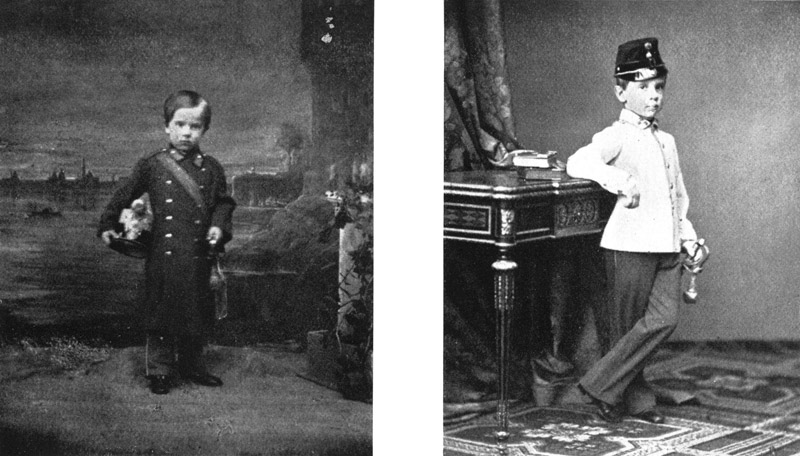

Rudolf 3 Jahre alt Rudolf 6 Jahre alt

»Erbärmlich … dieses Leben!« Tonlos kamen die Worte von seinen Lippen. »Man wird zerrieben, zermürbt, und sieht verzweifelt, ohnmächtig zu, wie täglich ein Licht verlischt. Man sucht Betäubungen und betrügt den Schlaf, der einen flieht. Man durchrast die Nächte … das sind die Folgen.«

Der Kronprinz schien sich langsam zu beruhigen. Er ging jetzt sinnend im Zimmer auf und ab, seine Züge belebten sich wieder. Schließlich nahm er Szeps gegenüber in einem Fauteuil Platz und wandte sich mit jener Freimütigkeit, die ihn so liebenswert machte, wieder an ihn:

»Verzeihen Sie, mein Freund. – Glauben Sie mir, dieses Leben, das ich führe, ekelt mich an. Meinen Sie, daß ich für Ausschweifungen geschaffen bin? Ich finde mich mit ihnen ab, wie mit einer Krankheit, einer unheilbaren Krankheit. Sie entspringt den enttäuschten Hoffnungen, dem täglichen Entsagen, dem unstillbaren Wunsch, vergessen zu können, der Verzweiflung, in die man getrieben wird, wenn man täglich, stündlich zusehen muß, wieviel in einem vernichtet, von dem Strom kleinlicher Bitterkeiten weggeschwemmt wird. Zynisch bin ich nur aus Scheu, jene Sentimentalität zu zeigen, die mir eigentlich im Blut liegt. Der Glaube an die blaue Blume ist in mir noch immer nicht erstorben. Ja, Szeps, das Wittelsbacher Erbe hat ein zähes Leben! Es wehrt sich und rächt sich auf seine Art … Die törichtesten Illusionen weckt es immer wieder, gaukelt mir ein Glück vor, das es für mich doch niemals geben kann. Es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als es mit Stumpf und Stiel auszurotten.«

Die Ironie seines Tones konnte den Ernst nicht verbergen, der hinter seinen Worten lag. Szeps war erschüttert. Was für ein unglücklicher Mensch war dieser kaiserliche Prinz, was für eine schwermütige, zerrissene Natur!

In diesem Augenblick erschien Loschek wieder an der Türe. Der Kronprinz sprang auf.

»Fast hätte ich die Hoftafel vergessen! Glücklicherweise kennt Loschek meine Pflichten besser als ich.« Er nickte seinem Kammerdiener freundschaftlich zu. »Lieber Szeps, tragen Sie mir die böse Stunde, die ich Ihnen bereitet habe, nicht weiter nach. Das nächste Mal sollen Sie dafür entschädigt werden.« Und schon eilte er in sein Arbeitszimmer, wo die Kronprinzessin ihn erwartete. Um während des langen Weges zu den kaiserlichen Gemächern ein Alleinsein mit der stets gereizten Frau zu vermeiden, hatte der Kronprinz für die Begegnung mit ihr absichtlich erst jenen Zeitpunkt bestimmt, in dem, wie er wußte, auch sein stets pünktlicher Flügeladjutant sich einfinden werde, um ihn abzuholen.