|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In Kopenhagen war es, in einem Hause der Oesterstraße, nicht weit von dem Königsneumarkt entfernt. Da war einmal eine große Gesellschaft; denn mitunter muß man seine Freunde und Bekannten einladen. Wenn dies geschehen ist, kann man selbst auch wieder Einladungen erhalten. Die eine Hälfte der Gesellschaft saß schon an den Spieltischen, die andere Hälfte aber wartete, was sich als Antwort auf die gewohnte Frage der Hausfrau: »Was wollen wir nun tun« ergeben würde. So weit war die Sache nun gediehen, und die Unterhaltung begann schon ordentlich in Fluß zu kommen. Unter anderem kam auch die Rede auf das Mittelalter. Einzelne behaupteten, das sei eine weit bessere Zeit gewesen als die unsrige, ja, der Justizrat Knap verteidigte seine Ansicht mit einem solchen Eifer, daß die Hausfrau ihm sogleich beistimmte, und dann eiferten sie alle beide gegen Örsteds Abhandlung im Almanach »Über alte und neue Zeiten«, worin unserem Zeitalter im großen Ganzen der Vorzug gegeben wird, und der Justizrat betrachtete die Zeit des dänischen Königs Hans König Johann, vom Volk Hans genannt, wurde 1455 geboren und starb 1513. D. Übers. für die schönste und glücklichste.

Während all diesem Hin- und Herreden, das nur durch die Ankunft der Zeitung, die aber nichts besonders Interessantes enthielt, einen Augenblick unterbrochen wurde, wollen wir uns ins Vorzimmer hinausbegeben, wo die Mäntel, Stöcke, Regenschirme und Galoschen untergebracht waren. Hier saßen zwei Mädchen, ein junges und ein altes. Man hätte meinen können, sie seien gekommen, um ihre Herrschaft, irgend ein altes Fräulein oder eine Witwe, abzuholen; wenn man sie aber genauer betrachtete, merkte man bald, daß sie keine gewöhnlichen Dienstmädchen waren, dazu waren ihre Hände zu zart, ihre Haltung und ihre Bewegungen zu königlich – denn das waren sie in der Tat – auch hatten ihre Kleider einen ganz eigenen, vornehmen Schnitt. Es waren nämlich zwei Feen, die jüngere war zwar nicht die Glücksgöttin selbst, sondern die Kammerjungfer von deren Kammerfrau, eine von denen, die die geringeren Gaben des Glücks austeilen. Die ältere Fee jedoch sah tief ernst aus: es war die Trauer, und sie besorgt ihre Geschäfte immer in höchst eigener Person, dann weiß sie, daß alles wohl verrichtet wird.

Sie erzählten einander nun, wo sie am Tage gewesen waren. Die Kammerjungfer der Kammerfrau bei der Glücksgöttin hatte nur ein paar unbedeutende Aufträge ausgerichtet. Sie hatte, wie sie erzählte, einen neuen Hut vor einem Platzregen bewahrt, einem ehrlichen Mann einen Gruß von einer vornehmen Null verschafft und dergleichen mehr; was ihr aber jetzt noch zu tun oblag, das war etwas ganz Ungewöhnliches.

»Du mußt nämlich wissen«, sagte sie, »daß heute mein Geburtstag ist, und dem zu Ehren sind mir ein Paar Galoschen anvertraut worden, die ich der Menschheit überbringen soll. Diese Galoschen haben die Eigenschaft, daß jeder, der sie anzieht, augenblicklich an den Ort und in die Zeit versetzt wird, wo er am liebsten sein möchte. Jeder Wunsch in Beziehung auf Zeit und Ort wird ihm sofort erfüllt, und der Mensch selbst wird auf diese Weise endlich einmal glücklich hienieden.«

»O nein«, sagte die Trauer, »er wird im Gegenteil gerade recht unglücklich, das kannst du mir glauben, und segnet den Augenblick, da er von den Galoschen wieder befreit wird.«

»Wie kannst du nur so etwas denken!« entgegnete die andere. »Jetzt stelle ich sie hier an die Türe; einer ergreift sie dann und wird der Glückliche.«

Sieh, das war das Zwiegespräch der beiden.

Es war sehr spät geworden, und der Justizrat Knap, noch immer in die Zeit des Königs Hans vertieft, war im Begriff, nach Hause zurückzukehren. Da fügte es der Zufall, daß er anstatt seiner eigenen die Galoschen des Glücks anzog und nun damit auf die Oesterstraße hinaustrat. Durch die Zauberkraft der Galoschen jedoch war er sofort in die Zeit des Königs Hans zurückversetzt, und deshalb trat sein Fuß in lauter Schlamm und Morast, weil es zu jener Zeit natürlich noch kein Straßenpflaster gab.

»Hier ist es ja entsetzlich schmutzig!« sagte der Justizrat. »Der ganze Bürgersteig ist wie verschwunden, und alle Laternen sind erloschen!«

Der Mond war noch nicht hoch genug am Himmel, und außerdem herrschte ein leichter Nebel, so daß man die nächste Umgebung nicht ganz deutlich wahrnehmen konnte. Drüben an der Ecke hing indessen eine Laterne vor einem Muttergottesbild; allein diese Beleuchtung war so gut als gar keine, so daß der Justizrat sie überhaupt erst bemerkte, als er gerade unter der Laterne stand und seine Blicke auf das Bild der Madonna mit dem Jesuskind fielen.

»Das ist gewiß eine Kunsthandlung, und man hat vergessen, das Schild hereinzunehmen«, dachte der Justizrat.

Nun gingen ein paar Leute, in der Tracht der damaligen Zeit, an ihm vorüber.

»Wie sehen denn die aus! Sie kommen wohl von einem Maskenball!«

Plötzlich ertönten Trommelschlag und Pfeifenklang, Fackelschein näherte sich. Der Justizrat blieb verwundert stehen und sah nun einen höchst seltsamen Zug vorüberziehen. Voraus marschierte ein Trupp Trommelschläger, die ordentlich darauf loswirbelten, ihnen nach folgten Trabanten mit Bogen und Armbrüsten. Der Vornehmste im Zuge war ein geistlicher Herr. Erstaunt fragte der Justizrat, was denn das zu bedeuten habe, und wer dieser Herr sei.

»Das ist der Bischof von Seeland«, lautete die Antwort.

»Lieber Himmel, was fällt denn dem Bischof ein!« seufzte der Justizrat kopfschüttelnd. Das konnte doch unmöglich der Bischof sein. Während er darüber nachgrübelte, ging der Justizrat, ohne nach rechts oder links zu sehen, durch die Oestergade und über den Höibroplatz weiter. Aber die Brücke, die von da nach dem Schloßplatz führt, war nicht zu finden. Nur undeutlich unterschied er ein flaches Ufer und stieß hier endlich auf zwei Männer, die in einem Boote lagen.

»Wünscht der gnädige Herr nach dem Holm Die jetzige Kriegsschiffswerfte. übergesetzt zu werden?« fragten die Männer.

»Nach dem Holm?« fragte der Justizrat, der ja nicht wußte, in welchem Zeitalter er sich jetzt befand. »Nein, ich will nach Christianshavn Der Stadtteil, der erst 1618 auf der Insel Amager angelegt wurde. hinaus in die kleine Torbestraße.«

Die Männer sahen ihn verdutzt an.

»Sagt mir nur, wo die Brücke ist!« fuhr der Justizrat fort. »Es ist schändlich, daß hier keine Laternen angezündet sind, und dann ist hier ein Schmutz, als ob man durch einen Sumpf watete!«

Aber je länger er mit den Bootsleuten sprach, desto unverständlicher wurden sie ihm.

»Ich verstehe euer Bornholmisch nicht«, sagte er schließlich ärgerlich und wandte ihnen den Rücken. Trotz allen Suchens konnte er jedoch die Brücke nicht finden, und ein Geländer war auch nicht da. »Es ist wirklich eine Schande, wie es hier aussieht!« rief er. Noch nie war ihm sein eigenes Zeitalter so erbärmlich vorgekommen als gerade an diesem Abend. »Das beste wird sein, ich nehme mir eine Droschke«, dachte er; aber wo hielten die Droschken? Nirgends war eine zu sehen. »Ich muß wohl oder übel nach dem Königsneumarkt zurückgehen, dort wird wohl eine Droschke zu finden sein, sonst komme ich meiner Lebtage nicht nach Christianshavn hinaus!«

So ging er wieder durch die Oesterstraße und hatte schon fast deren Ende erreicht, als plötzlich der Mond zwischen dem Gewölk hervorschien.

»Lieber Himmel! Was ist denn das für ein Gerüste, das man dort aufgerichtet hat!« rief er, als er das Oestertor erblickte, das zu seiner Zeit am Ende der Oesterstraße stand.

Endlich fand er ein Pförtchen, und durch dieses gelangte er auf unsern jetzigen Neumarkt, der aber damals noch ein großer Wiesengrund war; einzelne Büsche standen da und dort zerstreut, und mitten durch die Wiese zog sich ein breiter Kanal oder Strom. Ein paar ärmliche Holzschuppen für holländische Schiffer, nach denen der Ort damals den Namen »Hollandsaas« führte, lagen auf dem entgegengesetzten Ufer.

»Entweder sehe ich eine wirkliche Fata Morgana, wie man es nennt, oder ich bin total betrunken!« jammerte der Justizrat. »Was ist doch das? Was ist es nur?«

Er kehrte wieder um und war fest überzeugt, daß er krank ist. Während er nun die Straße zurückging, betrachtete er die Häuser genauer; die meisten bestanden nur aus Fachwerk und viele davon waren mit Stroh gedeckt.

»Nein, mir ist es gar nicht gut!« seufzte er. »Und ich habe doch nur ein einziges Glas Punsch getrunken; aber ich kann ihn eben nicht vertragen. Überdies war es auch ganz verkehrt, uns Punsch und warmen Lachs vorzusetzen; ich werde es auch bei Gelegenheit der Frau Agent sagen. Soll ich am Ende zurückkehren und erzählen, wie es mir zu Mute ist? Aber das wäre mir doch eine Verlegenheit, und sie sind am Ende schon zu Bett gegangen!«

Er sah sich indes doch nach dem Hause um, konnte es aber nirgends entdecken.

»Das ist doch entsetzlich! Nun kann ich sogar die Oesterstraße nicht wiedererkennen! Nicht einen Laden kann ich sehen. Das sind lauter alte, elende Baracken, gerade als ob ich in einer Landstadt wie Ringsted oder Roeskilde wäre. Ach, ich bin krank, es nützt nichts, es leugnen zu wollen. Aber wo in aller Welt ist nur das Haus des Agenten hingekommen? Es sieht ja ganz anders aus – aber drinnen ist gewiß noch jemand auf. Ach, ich bin wirklich krank!«

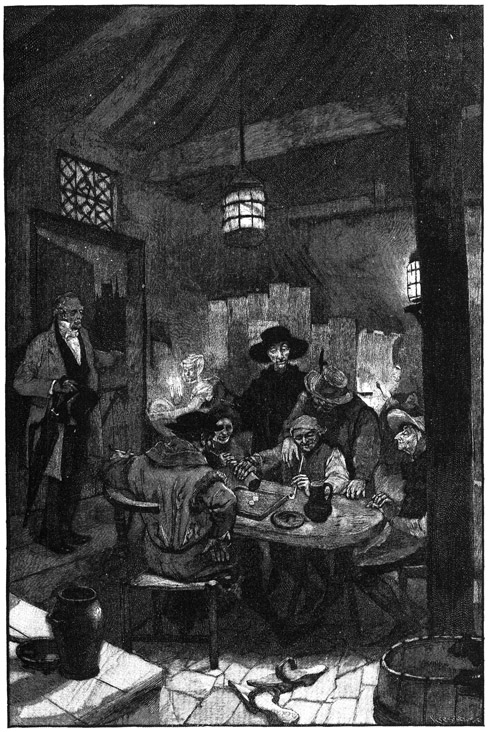

Schließlich fand er eine angelehnte Tür, durch die ein Lichtschimmer fiel. Es war eine von den in jener Zeit üblichen Herbergen, eine Art Bierhaus. Die Schenkstube glich einer holsteinischen Bauerndiele, und die anwesenden Gäste, aus Schiffern, Kopenhagener Bürgern und auch aus einigen in ein ernstes Gespräch vertieften Gelehrten bestehend, saßen vor ihren Bierkrügen und gaben nicht auf den Eintretenden acht.

»Entschuldigen Sie«, sagte der Justizrat zu der Wirtin, die ihm entgegenkam, »mir ist plötzlich sehr unwohl geworden. Würden Sie wohl so freundlich sein und mir eine Droschke nach Christianshavn hinaus besorgen?«

Die Frau starrte ihn verständnislos an und schüttelte den Kopf. Darauf redete sie ihn auf deutsch an. Da dachte der Justizrat, sie verstehe wohl nicht Dänisch, und wiederholte daher seinen Wunsch in deutscher Sprache. Dies zusammen mit seiner Kleidung bestärkte die Frau in ihrer Annahme, daß sie einen Ausländer vor sich habe. Sie sah auch bald, daß er sich nicht wohl befand und brachte ihm einen Krug Wasser, das allerdings einen sonderbaren Beigeschmack hatte, obgleich es gerade vom Brunnen geholt worden war.

Der Justizrat stützte den Kopf auf die Hand, atmete tief auf und grübelte über all das Seltsame um ihn her nach.

»Ist das die heutige Nummer der ›Tageszeitung‹«? fragte er, als er die Frau ein großes Stück Papier weglegen sah, nur um überhaupt etwas zu sagen.

Sie verstand zwar nicht, was er meinte, reichte ihm aber doch das Blatt hin. Es war ein Holzschnitt, der eine Lufterscheinung darstellte, die in der Stadt Köln gesehen worden war.

»Das ist sehr alt«, sagte der Justizrat und wurde plötzlich wieder ganz munter und erfreut, daß er zufällig solch ein Altertum in die Hand bekommen hatte. »Wie sind Sie denn zu dem seltenen Blatt gekommen? Es ist äußerst interessant, obgleich es sich nur um eine Fabel handelt. Heutzutage hält man jene Erscheinungen, die damals gesehen wurden, für Nordlichter; wahrscheinlich entstehen sie durch die Elektrizität in der Luft.«

Diejenigen, welche dem Justizrat am nächsten saßen und seine Worte gehört hatten, sahen ihn erstaunt an, und einer von ihnen erhob sich, nahm ehrfurchtsvoll seinen Hut ab und sagte mit der ernsthaftesten Miene der Welt: »Ihr seid gewiß ein gelehrter Herr, Monsieur?«

»O nein«, sagte der Justizrat, »ich kann nur über dies oder jenes mitreden, was jeder wissen muß.«

» Modestia ist eine schöne Tugend!« entgegnete der andere. »Übrigens muß ich auf Eure Rede mit mihi secus videteur, das heißt, ich denke anders über die Sache, antworten; aber ich enthalte mich hier gerne meines judicium.«

»Darf ich wohl fragen, mit wem ich das Vergnügen habe zu sprechen?« fragte der Justizrat.

»Ich bin Bakkalaureus der Heiligen Schrift!« antwortete der Mann.

Diese Antwort genügte dem Justizrat vollständig, Titel und Tracht entsprachen einander. »Es ist wohl ein alter Dorfschulmeister«, dachte er, »ein sonderbarer Kauz, wie man solche bisweilen noch oben in Jütland treffen kann.«

»Hier ist zwar nicht der rechte locus docendi«, begann der Mann wieder. »Doch, bitte ich Euch, gütigst das Wort zu ergreifen. Ihr seid gewiß in den Alten sehr bewandert?«

»Jawohl, einigermaßen!« erwiderte der Justizrat. »Ich lese gern alte nützliche Schriften, doch bin ich auch den neueren gewogen mit Ausnahme der ›Alltagsgeschichten‹ »Alltagsgeschichten«, Novellen von dem Dichter Joh. Ludwig Heiberg 1791-1860., von denen wir in Wirklichkeit schon mehr als genug haben.«

»Alltagsgeschichten?« fragte der Bakkalaureus.

»Ja, ich meine die jetzigen Romane.«

»O«, sagte der Mann lächelnd, »sie sind doch sehr geistreich geschrieben und werden bei Hofe gelesen. Der König liebt besonders den Roman von Herrn Iffvent und Herrn Gaudian, der von König Artur und seiner Tafelrunde handelt. Er hat mit seinen hohen Herrn sogar darüber gescherzt!« Holberg erzählt in seiner Geschichte des Reiches Dänemark, daß König Hans eines Tags, als er in der Erzählung von »König Artur« gelesen hatte, zu dem bekannten Otto Nuo, den er sehr liebte, scherzend gesagt habe: »Herr Iffvent und Herr Gaudian sind vortreffliche Ritter gewesen. Solche Ritter findet man heutzutage nicht mehr.« Darauf antwortete Otto Nuo: »Wenn es noch solche Könige gäbe wie König Artur, dann würden sich noch solche Ritter finden wie Herr Iffvent und Herr Gaudian.« Der Verfasser

»Den habe ich noch nicht gelesen«, sagte der Justizrat, »den muß Heiberg erst ganz kürzlich herausgegeben haben.«

»O nein«, entgegnete der Mann, »er ist nicht bei Heiberg herausgekommen, sondern bei Gottfried von Ghemen.«

»So, ist das der Verfasser?« fragte der Justizrat. »Das ist ein sehr alter Name. So hieß ja der erste Buchdrucker, den es in Dänemark gab.«

»Ja, es ist unser erster Buchdrucker«, entgegnete der andere.

Bis dahin war es ganz gut gegangen. Nun sprach einer der ehrsamen Bürger von der furchtbaren Pest, die vor ein paar Jahren geherrscht habe, und meinte darunter diejenige im Jahre 1484. Der Justizrat setzte voraus, es sei von der Cholera (1834) die Rede, und so ging die Unterhaltung noch immer gut. Der Seeräuberkrieg des Jahres 1490 lag so nahe, daß er auch nicht umgangen werden konnte. Die englischen Seeräuber, hieß es, hätten Schiffe auf der Reede weggenommen, und der Justizrat, der die Ereignisse von 1801 an den Fingern herzählen konnte, stimmte gar kräftig gegen die Engländer mit ein. Sonst wollte das Gespräch nicht so recht in Fluß kommen, alle Augenblicke trat ein verlegenes Schweigen ein. Der gute Bakkalaureus war doch gar zu unwissend, und die einfachsten Äußerungen des Justizrats klangen ihm wieder zu gewagt und zu phantastisch. Dann sahen sie sich verwundert an, und wenn es gar zu schlimm wurde, dann sprach der Bakkalaureus Lateinisch, um besser verstanden zu werden; aber es half dennoch nichts.

»Wie geht es Ihnen jetzt?« fragte die Wirtin und zupfte den Justizrat am Ärmel. Nun kam er wieder zur Besinnung; denn im Eifer des Gesprächs hatte er das Vorausgegangene ganz vergessen.

»Herrgott, wo bin ich denn?« und es schwindelte ihm, als er darüber nachdachte.

»Claret wollen wir trinken!« rief einer der Gäste. »Met und Bremer Bier, und Ihr müßt mittrinken!«

Zwei Mädchen traten ein, schenkten die Gläser voll und verneigten sich. Dem Justizrat lief es eiskalt über den Rücken hinab.

»Was ist doch das? Was ist doch das?« fragte er; aber er mußte mittrinken, soviel er sich auch wehrte, es half alles nichts. Er war ganz verzweifelt, und als zu ihm einer sagte, er sei betrunken, zweifelte er keinen Augenblick an den Worten des Mannes, sondern bat nur, man möge ihm doch eine Droschke verschaffen; aber nun meinten sie, er spreche Moskowitisch.

Noch nie in seinem Leben war der Justizrat in solch einer rohen und gemeinen Gesellschaft gewesen. »Man sollte fast glauben, das Land sei in das Heidentum zurückverfallen«, meinte er. »Ach, dies ist der schrecklichste Augenblick meines Lebens!« Da kam er plötzlich auf den Gedanken, sich unter den Tisch zu bücken, nach der Türe hinzukriechen und auf diese Weise zu entkommen. Als er aber fast den Ausgang erreicht hatte, entdeckten die andern sein Vorhaben. Sie ergriffen ihn an den Beinen, zogen ihm dabei zum Glücke die Galoschen ab und – mit diesen die ganze Verzauberung.

Nun sah der Justizrat ganz deutlich eine brennende Laterne vor sich und hinter dieser ein großes Gebäude. Er erkannte es sowie auch die umliegenden Häuser, es war die Oesterstraße, so wie sie heute dasteht. Der Justizrat aber lag mit den Beinen gegen eine Haustüre, und ihm gerade gegenüber saß der Nachtwächter und schlief.

»Du, mein Schöpfer! da habe ich wahrhaftig hier auf der Straße gelegen und geträumt«, sagte er. »Ja, das ist die Oesterstraße. Wie prächtig hell und belebt sie ist! Es ist doch schrecklich, welch eine Wirkung das eine Glas Punsch auf mich hat!«

Zwei Minuten später saß er in einer Droschke, die ihn nach Christianshavn hinausfuhr. Dabei dachte er an all die ausgestandene Angst und Not und pries von ganzem Herzen die glückliche Wirklichkeit, die Gegenwart, die trotz all ihrer Mängel doch weit besser war, als das Zeitalter, worin er sich vor kurzem befunden hatte. Und seht, das war sehr vernünftig von dem Justizrat.

»Ei der Tausend, da liegen ja ein Paar Galoschen!« sagte der Nachtwächter. »Die gehören gewiß dem Leutnant, der da oben wohnt. Sie liegen gerade vor der Haustüre.«

Der ehrliche Mann hätte gerne geklingelt und sie gleich abgeliefert; denn oben brannte noch Licht. Aber er wollte die andern Leute im Hause nicht wecken, und deshalb unterließ er es.

»Es muß doch recht behaglich sein, ein Paar solcher Dinger an den Füßen zu haben!« sagte er dann. »Sie sind aus ganz weichem Leder!« – Damit schlüpfte der Nachtwächter hinein, und die Galoschen paßten ihm wie angegossen. – »Wie sonderbar geht es doch in der Welt! Der dort oben könnte nun in seinem guten Bette liegen; aber ob er es wohl tut! O nein, unaufhörlich geht er in seinem Zimmer auf und ab. Das ist ein glücklicher Mann! Er hat weder Frau noch Schreihälse, und jeden Abend ist er in einer andern Gesellschaft. Ich wollte, ich wäre an seiner Stelle, da wäre ich ein glücklicher Mann!«

Während er den Wunsch aussprach, wirkten auch schon die angezogenen Galoschen, und der Nachtwächter verwandelte sich in den Leutnant, sowohl nach dem äußeren als nach dem inneren Menschen. Da stand er nun oben im Zimmer und hielt ein rosafarbiges Papier in der Hand, worauf ein Gedicht, ja, ein vom Herrn Leutnant selbst verfertigtes Gedicht geschrieben stand. Wer ist nicht einmal in seinem Leben zum Dichten aufgelegt gewesen? Und wenn man da seine Gedanken niederschreibt, so hat man ein Gedicht. Hier stand nun geschrieben:

O wär' ich reich!

Zu einem später veröffentlichen Brief sagt Andersen, daß er diesem Gedicht eine Erfahrung aus seinem eigenen Leben zu Grunde gelegt habe.

O wär' ich reich! So bat ich manchesmal,

Als noch gering war meiner Jahre Zahl.

O wär' ich reich! Dann würd' ich Offizier

Und Uniform und Säbel stünde mir!

Es kam die Zeit, ich wurde Offizier,

Jedoch nicht reich, das war oft schwer,

Es half der Herr!

Jung, froh und frisch in stiller Abendstund,

Ein siebenjährig Kind küßt meinen Mund;

An Sehnsucht war ich reich und Poesie,

Doch Geld in meiner Tasche hatt' ich nie.

Jedoch nur meine Märchen wünschte sie.

Dran war ich reich, besaß sonst gar nichts mehr,

Das weiß der Herr!

O wär' ich reich! So steh' ich, Gott, zu dir.

Seit jenes Kind als Jungfrau steht vor mir.

Sie ist so klug, so herzensgut und fein,

Das Märchen meines Herzens nur allein

Sollt' sie verstehn – und ewig würd' sie mein!

Doch muß ich schweigen; Armut drückt mich sehr,

So will's der Herr!

O wär' an Trost und Ruhe reich mein Herz!

Nicht dem Papier vertraut ich meinen Schmerz.

Du, die ich liebe, kannst du mich verstehn?

So soll ein Lied der Jugend dich umwehn!

Doch ist es gut, kannst du mich nicht verstehn –

Des Armen Zukunft, sie ist öd und leer –

Dich segne Gott der Herr!

Ja, solche Verse schreibt man, wenn man verliebt ist, allein ein vernünftiger Mann läßt sich nicht drucken. Leutnant, Liebe und Not, das ist ein Dreieck, oder ebensogut gesagt, die Hälfte des zerbrochenen Würfels des Glücks. Das fühlte der Leutnant auch, und deshalb lehnte er den Kopf an den Fensterrahmen und seufzte tief auf.

»Der arme Nachtwächter auf der Straße drunten ist weit glücklicher als ich«, dachte er. »Er kennt das nicht, was ich Mangel nenne. Er hat ein Heim, eine Frau und Kinder, die mit ihm weinen, wenn er betrübt ist, und sich über das Gute mit ihm freuen. O, ich wäre glücklicher, als ich jetzt bin, wenn ich mich an seine Stelle versetzen könnte; er ist ja glücklicher als ich.«

In demselben Augenblick wurde der Wächter wieder Wächter; denn durch die Galoschen des Glücks war er ja Leutnant geworden. Aber wie wir gesehen haben, fühlte er sich da noch viel weniger zufrieden und wollte lieber das sein, was er in Wirklichkeit war. So war denn der Nachtwächter wieder Nachtwächter.

»Das war ein häßlicher Traum!« sagte er, »aber im höchsten Grade sonderbar. Mir war, als sei ich der Leutnant da droben, das war jedoch gar kein Vergnügen. Mir fehlte die Mutter und die Schreihälse, die mich immer halbtot küssen wollen.«

Er setzte sich nieder, und nickte halb im Schlafe. Der Traum wollte ihm nicht aus dem Sinn kommen; die Galoschen hatte er noch immer an den Füßen. Da fiel eine glänzende Sternschnuppe vom Himmel herab.

»Da fiel eine!« sagte er. »Und doch sind noch Sterne genug da! Ich möchte mir diese Dinger wohl einmal etwas näher betrachten, besonders den Mond; denn der vergeht einem doch nicht zwischen den Fingern. Der Student, dem meine Frau die Wäsche besorgt, sagte einmal, daß wir, wenn wir sterben, von einem Sterne zum andern fliegen würden. Das ist natürlich nicht wahr, aber es wäre eigentlich doch recht hübsch. Könnte ich bloß einen kleinen Satz dort hinauf machen, dann könnte mein Körper meinethalben indessen ruhig hier liegen bleiben!«

Nun, man soll den Teufel nicht an die Wand malen, heißt es im Sprichwort, denn sonst erscheint er; aber wenn man die Galoschen des Glücks an den Füßen hat, dann sollte man doppelt vorsichtig sein. Hört nun, wie es dem Nachtwächter erging!

Wir Menschen kennen ja fast alle die Schnelligkeit der Dampfkraft, wir haben sie entweder auf den Eisenbahnen oder zu Schiff auf dem Meer erprobt. Allein diese Schnelligkeit gleicht der Wanderung des Faultiers oder dem Gang der Schnecke im Vergleich zu der Geschwindigkeit des Lichtstrahls. Dieser fliegt neunzehn Millionen mal schneller als der beste Wettrenner und dennoch ist die Elektrizität noch schneller. Der Tod ist ein elektrischer Stoß, den wir ins Herz erhalten, und auf den Schwingen der Elektrizität erhebt sich die befreite Seele. Acht Minuten und einige Sekunden nur braucht das Sonnenlicht zu einer Reise von mehr als zwanzig Millionen Meilen, und mit der Schnellpost der Elektrizität bedarf die Seele noch kürzerer Zeit, um denselben Weg zurückzulegen. Der Raum zwischen den Weltkörpern ist für sie nicht größer, als die Entfernungen zwischen den Häusern unserer Freunde, selbst wenn diese ganz nahe beieinander liegen. Indessen kostet dieser elektrische Herzschlag uns hier auf Erden den Gebrauch aller unserer Glieder, wenn wir nicht etwa, wie hier der Nachtwächter, die Galoschen des Glücks angezogen haben.

In wenigen Sekunden hatte der Nachtwächter die 52 000 Meilen bis zum Mond zurückgelegt, der, wie wir wissen, aus einem viel leichteren Stoffe als unsere Erde geschaffen und der, wie wir es nennen würden, weich wie frischgefallener Schnee ist. Der Nachtwächter befand sich nun auf einem der unzähligen Ringgebirge, die wir von Dr. Mädlers großer Mondkarte her kennen. Nach innen fiel das Ringgebirge sehr steil ab und bildete so einen tiefen, weiten Kessel, in dessen Tiefe eine Stadt lag. Aber wie seltsam sah diese aus! Sie war etwa wie der Schaum eines Eiweißes in einem Glase, ebenso weich und mit Türmen und Kuppeln und kegelförmigen Altanen, und alles ganz dünn und in der Luft schwebend. Unsere Erde aber schwebte wie eine große, feuerrote Kugel über seinem Kopfe.

Es gab dort auch gar viele Geschöpfe, und sicherlich waren es solche, die wir »Menschen« nennen würden, aber sie sahen doch ganz anders aus als wir. Sie hatten eine Sprache, aber es konnte doch niemand verlangen, daß die Seele des Wächters sie verstehen sollte. Gleichwohl konnte sie es.

Ja, die Seele des Nachtwächters verstand die Sprache der Mondbewohner recht gut. Sie unterhielten sich über unsere Erde und bezweifelten, daß sie bewohnt sein könne. Sie meinten, die Luft müsse dort viel zu dick sein, als daß ein vernünftiges Mondgeschöpf daraufleben könne. Ihrer Ansicht nach konnten nur auf dem Mond lebende Wesen sein; der sei der eigentliche Weltkörper, auf welchem die alten Weltbewohner lebten, behaupteten sie.

Doch nun müssen wir uns wieder in die Oesterstraße begeben und sehen, wie es dem Körper des Wächters erging.

Leblos saß dieser bei der Hausstaffel; der Spieß war seiner Hand entglitten, und seine Augen starrten zum Monde empor, wo seine ehrliche Seele herumwanderte.

»Nachtwächter! Wieviel Uhr ist es?« fragte ein Vorübergehender. Wer aber nicht antwortete, das war der Nachtwächter. Da gab ihm der Fremde einen leichten Nasenstüber, doch nun verlor er das Gleichgewicht, und da lag der Körper so lang er war: der Mensch war ja tot. Da überfiel den Fremden, der den Nasenstüber versetzt hatte, ein heftiger Schrecken; der Nachtwächter aber war und blieb tot. Man meldete es, man redete darüber hin und her, und in der Frühe wurde der vermeintliche Leichnam ins Spital gebracht.

Das wäre ein schöner Spaß für die Seele gewesen, wenn sie nun zurückgekommen wäre und aller Wahrscheinlichkeit nach ihren Körper in der Oesterstraße gesucht, aber nicht mehr gefunden hätte. Wahrscheinlich wäre sie dann zuerst aufs Polizeiamt gelaufen, sodann auf das Fundbureau, um unter den »verlorenen Gegenständen« Nachfrage zu halten, und schließlich wäre sie auch ins Spital gelangt. Wir können uns indes damit trösten, daß die Seele am klügsten ist, wenn sie auf eigene Faust handelt; nur der Körper ist schuld an den Torheiten, die der Mensch begeht.

Wie gesagt, der Körper des Wächters kam nach dem Krankenhause und wurde dort in den Abwaschraum gebracht. Das erste, was man hier tut, war natürlich, die Galoschen abzunehmen, und nun mußte die Seele zurückkehren. Sie nahm auch sofort die Richtung nach dem Körper, und plötzlich kam wieder Leben in den Nachtwächter. Er versicherte, dies sei die schrecklichste Nacht seines Lebens gewesen, und nicht um noch so viel Geld wollte er solche Empfindungen noch einmal durchmachen.

An demselben Tage durfte er das Spital wieder verlassen. Die Galoschen aber blieben dort stehen.

Jeder Kopenhagener weiß, wie der Eingang zum Friedhofshospital in Kopenhagen aussieht; da aber diese Geschichte wahrscheinlich auch einige Nicht-Kopenhagener lesen werden, müssen wir eine kurze Beschreibung davon geben.

Das Hospital ist von der Straße durch ein ziemlich hohes Gitter getrennt, dessen dicke Eisenstäbe so weit voneinander entfernt stehen, daß, wie erzählt wird, die Assistenzärzte sich manchmal nachts hindurchdrücken, um außerhalb kleine Besuche abzustatten. Der Körperteil, der bei solch einer Expedition am schwierigsten durchzubringen war, das war immer der Kopf. Hier, wie so oft auch anderweitig auf dieser Welt, waren also die kleinen Köpfe die glücklichsten. Dies wird als Erklärung genügen.

Einer der jungen Hilfsärzte, von dem nur in körperlicher Beziehung gesagt werden kann, daß er einen dicken Kopf hatte, mußte gerade an diesem Abend die Aufsicht übernehmen. Der Regen goß in Strömen hernieder; aber trotz dieser beiden Hindernisse wollte er hinaus, wenn auch nur auf ein Viertelstündchen, und es schien ihm nicht der Mühe wert, sich an den Pförtner zu wenden, wenn man doch durch die Gitterstangen hindurchschlüpfen konnte. Da lagen nun die von dem Nachtwächter vergessenen Galoschen. Aber er dachte natürlich nicht im geringsten daran, daß es die des »Glücks« sein könnten. Sie konnten ihm jedoch in diesem Wetter vortreffliche Dienste leisten, und so zog er sie an. Nun aber handelte es sich darum, ob er sich durch das Gitter hindurchzwängen konnte; denn er hatte es noch nie versucht. Da stand er nun.

»Ach, wäre ich doch schon mit dem Kopf hindurch!« seufzte er, und sogleich glitt dieser, obwohl er recht groß und dick war, leicht und glücklich hindurch; das konnten die Galoschen bewirken. Aber nun mußte der Körper auch mit hinaus. Ja, da stand er.

»O weh, ich bin zu dick!« rief er. »Ich dachte, der Kopf sei das schlimmste, und nun komme ich mit dem Körper nicht hindurch!«

Schnell wollte er darauf den Kopf wieder zurückziehen, allein es ging nicht. Den Hals konnte er zwar bequem bewegen, aber das war auch alles. Zuerst wurde er ärgerlich, doch gleich darauf sank seine Laune unter Null herab. Die Galoschen des Glücks hatten ihn in diese Lage gebracht, und unglücklicherweise fiel es ihm nicht ein, sich frei zu wünschen, nein, statt dessen versuchte er, sich selbst zu befreien, und so kam er nicht von der Stelle. Der Regen strömte fortgesetzt hernieder; nicht ein einziger Mensch war auf der Straße zu sehen. Die Türklingel konnte er auch nicht erreichen; wie sollte er da loskommen? Er sah im Geiste schon voraus, daß er hier bis zum Morgen werde bleiben müssen. Dann würde man erst den Schmied holen, um die Eisenstäbe durchzufeilen; aber das ging nicht so schnell; die ganze Knabenschule, gerade gegenüber, würde sich versammeln, ja, alle Bewohner des Matrosenviertels würden herbeikommen, um ihn hier am Pranger zu sehen; o, es würde ein unerhörter Auflauf entstehen, ein noch viel größerer als der im vorigen Jahre, da die Riesenagave blühte »Huh! das Blut steigt mir in den Kopf; mir ist, als müßte ich wahnsinnig werden. – Ja, ich werde gewiß verrückt! O, wäre ich doch wieder los, dann ginge es wohl vorüber!«

Seht, das hätte er früher sagen sollen; denn sobald der Gedanke ausgesprochen, war sein Kopf frei, und nun stürzte er, noch ganz verwirrt von dem gehabten Schrecken, den ihm die Galoschen des Glücks bereitet hatten, ins Haus hinein.

Aber denket nur nicht, daß das Ganze hiermit vorbei war, o nein, es wird noch schlimmer!

Am Abend fand eine Vorstellung in dem kleinen Liebhabertheater in der Kannikegasse statt. Unter den Deklamationsvorträgen befand sich auch ein neues Gedicht, »Die Brille der Großmutter« betitelt.

Die Brille der Großmutter.

Großmutters Klugheit ist gar wohl bekannt,

Lebt' sie in »alter Zeit«, würd' sicher sie verbrannt.

Sie weiß zum voraus alles, was geschieht,

Ja, grad hinein ins nächste Jahr sie sieht

Und oft auch in die Zukunft weit voraus;

Doch will sie nie recht mit der Sprach' heraus.

Ach! was mag wohl im nächsten Jahr geschehen?

Viel Wunderbares? O, das möcht ich sehen!

Mein eigen Schicksal, das von Reich und Land,

Großmutter nichts doch geben will bekannt.

Ich quält' und bat und schmeichelte gar fein,

Erst blieb sie stumm, dann lenkt' sie scheltend ein;

Doch hört' ich's kaum, ich kenne ja ihr Wesen

Und bin von je ihr Liebling doch gewesen!

»Dies eine Mal nun deine Lust ich stille!«

Sagt sie und reicht dabei mir ihre Brille.

»Nun geh' an einen Ort, wähl' selbst ihn frei,

Doch sei's, wo viele Menschen ziehn vorbei.

Wo man sie überschaut, da sollst du stehen

Und dann durch meine Brille sie besehen.

Dann werden all die Menschen, glaub' es mir,

Gleich einem Kartenspiel erscheinen dir,

Woraus du lesen kannst, was soll gescheh'n.«

Ich danke schön, lief fort und wollte sehn.

Doch dacht ich schnell, wo treff' die meisten ich?

Den Quai entlang? Da zieht es fürchterlich!

Ob in der Oesterstraße! Da ist's schmutzig jetzt!

Ob im Theater? Ja, dort ist's besetzt.

Solch eine Abendunterhaltung könnt' mir frommen!

Gedacht, getan! Nun bin ich angekommen.

Erlauben Sie! Großmutters Brille – auf mein Wort –

Trag' ich nur, um zu sehn – ach, geht nicht fort! –

Ob wirklich als ein Kartenspiel ich euch erblicke,

Aus dem ich prophezei' die menschlichen Geschicke.

Als Zustimmung betracht' ich euer Schweigen,

An allen werde meine Kunst ich zeigen.

Ich prophezei' für mich, für euch und für das Reich,

Was in der Karte steht, ich sag es gleich:

(Er setzt die Brille auf.)

Hah, es ist wirklich! Nein, es ist zum Lachen!

O könnt ich's doch so richtig klar euch machen!

Da sind so viele Herren und auch Damen,

Ja, »Herzensdamen« scharenweise kamen.

Die schwarzen da, ja, das ist Treff und Pique,

– Nun hab ich bald den rechten Überblick –

Pique-Dame, ja, ich seh', sie denkt allein,

Daß sie beim Carreau-Buben möchte sein!

O dieser Anblick! Alles ist so neu!

In jenem Hause dort ist Geld wie Heu.

Aus fernen Landen kommen hohe Gäste;

Doch das zu wissen, dünkt euch nicht das beste!

Vom Reichstag wollt ihr hören – wie's da geht

In Zukunft – ja, ihr Freunde seht,

Die Zeitung macht bankerott; wenn ich ein einzig Wort

Verplaudre, nehm' ich ihr das Allerbeste fort!

Nun, vom Theater? – Novitäten, Ton?

Na, na, ich will beleidig'n nicht die Direktion!

Und meine eigne Zukunft? Ach, du weißt doch wohl,

Vom Eignen ist das Herz stets übervoll;

Ich sehe! – O, ich kann nicht sagen, was ich sah,

Doch wenn's geschieht, dann wirst du's schauen ja!

Wohlan, wer ist der Glücklichste hienieden?

Der Glücklichste? Das ist gar leicht entschieden!

Der ist, ja – nein, ich kann es nicht enthüllen,

Gar manchem möcht's mit Schmerz die Seel' erfüllen!

Wer wird wohl alt? – Der Herr, die Dame hier?

Ach, das zu sagen – o, erlaß es mir!

Was soll ich prophezei'n? – Von? Nein! – Von? Nein!

Von? – Ja, schließlich weiß ich selber nicht, was sagen,

Und keinem möcht' ich geben Grund zu klagen.

Jedoch was andre denken, was sie glauben,

Das zu enthüllen, kann ich mir erlauben.

Ihr glaubt – O weh! Ihr glaubet all ringsum,

Daß ich wohl gar nichts weiß, da ich zu dumm,

Und daß ich nichts als leere Worte biete.

Ja, ja, das Prophezeien ist nur Mythe,

Drum schweig' ich, und das ist das End' vom Liede!

Das Gedicht wurde ausgezeichnet vorgetragen und dem Deklamator reichlich Beifall gespendet. Unter den Zuhörern befand sind auch unser Assistenzarzt, der sein gestriges nächtliches Abenteuer ganz vergessen zu haben schien. Er hatte die Galoschen wieder angezogen; denn sie waren bis jetzt nicht abgeholt worden, und da es auf der Straße recht schmutzig war, konnten sie ihm gute Dienste leisten.

Das Gedicht von der Brille der Großmutter gefiel ihm; er mußte immerfort daran denken, welcher Vorteil es wäre, wenn man eine solche besäße. Vielleicht könnte man sie richtig gebrauchen, den Leuten ins Herz schauen. Das, meinte er, wäre noch viel interessanter als nur vorauszusehen, was im nächsten Jahr geschehen würde. Denn das erfahre man ja doch mit der Zeit, das andere dagegen nie. »Ich stelle mir so die ganze Reihe von Herren und Damen auf der ersten Bank hier vor. Wenn man ihnen gerade in die Brust hineinsehen wollte, so müßte da eine Öffnung, ja, eine Art Verkaufsbude sein. Hah, da würde ich meine Augen gebrauchen! Bei jener Dame dort würde ich gewiß einen großen Modehandel entdecken, bei dieser hier jedoch nur einen leeren Raum. Würden sich aber wohl auch gute Läden finden? Ach ja!« seufzte er, »ich kenne einen, da ist alles ausgezeichnet, aber es ist leider schon ein Ladendiener darin, und das ist das einzige Beklagenswerte an diesem Laden! Aus dem einen oder andern würde man wohl auch den Ruf vernehmen: ›Bitte, treten Sie ein!‹ Ja, wenn ich nur wie ein niedlicher, kleiner Gedanke und so durch die Herzen hindurch wandern könnte!«

Seht, das war schon genügend für die Galoschen. Der ganze Assistenzarzt schrumpfte zusammen und trat eine höchst ungewöhnliche Reise mitten durch die Herzen der ersten Zuschauerreihe an. Das erste Herz, das er durchwanderte, gehörte einer Dame. Aber da meinte er sofort, in einem orthopädischen Institut zu sein, wie man das Haus nennt, wo der Arzt die verwachsenen Menschen wieder aufrecht und gerade macht, und er glaubte sich außerdem in dem Zimmer zu befinden, wo die Gipsabgüsse der verwachsenen Glieder an den Wänden hängen. Der Unterschied bestand nur darin, daß im Institut die Abgüsse bei der Ankunft der Kranken genommen werden, während sie hier im Herzen der Dame nach dem Weggang der guten Leute abgenommen und aufbewahrt worden waren. Es waren Abgüsse von Freundinnen, von deren körperlichen und geistigen Gebrechen, die hier in Gips aufbewahrt wurden.

Schnell gelangte er in ein anderes weibliches Herz, und dies erschien ihm wie eine große, heilige Kirche; die weiße Taube der Unschuld flatterte über dem Hochaltare. Wie gerne wäre er hier auf die Knie gesunken, aber er mußte weiter und ins nächste Herz hinein. Doch hörte er noch Orgeltöne anstimmen, und er selbst schien ein neuer, besserer Mensch geworden zu sein und nicht unwürdig, das nächste Heiligtum zu betreten, das ihm eine ärmliche Giebelstube zeigte, worin eine kranke Mutter lag. Aber durchs offene Fenster leuchtete die warme Gottessonne herein, liebliche Rosen nickten aus einem Holzkistchen auf dem Dache, und zwei himmelblaue Vögel sangen von kindlicher Freude, während die kranke Mutter Gottes Segen auf ihre Tochter herabflehte.

Nun kroch er auf Händen und Füßen durch einen überfüllten Schlächterladen. Fleisch, nichts als Fleisch gab es hier: es war das Herz eines reichen, angesehenen Mannes, dessen Name gewiß als Hausbesitzer im Adreßkalender steht.

Darauf kam er ins Herz von dessen Ehegattin, das einen alten, verfallenen Taubenschlag vorstellte. Das Bild des Mannes diente nur als Wetterhahn, der mit den Türen in Verbindung stand; sobald er sich drehte, gingen diese auf und zu.

Nach diesem gelangte er in ein Spiegelzimmer gleich demjenigen, das im Schlosse Rosenborg in Kopenhagen zu sehen ist. Aber die Spiegel vergrößerten in ganz unglaublichem Maße, und mitten im Zimmer saß, wie ein Dalai-Lama das unbedeutende »Ich« der Person, seine eigene Größe bewundernd.

Hierauf glaubte er sich in einer engen Nadelbüchse voll spitzer Nadeln zu befinden. »Das ist sicher das Herz einer alten Jungfer!« dachte er unwillkürlich. Aber das war nicht der Fall; es war im Gegenteil ein ganz junger, mit mehreren Orden geschmückter Offizier, kurz einer, von denen es heißt: ein Mann von Geist und Herz.

Ganz betäubt kam der Assistenzarzt aus dem letzten Herzen in der Reihe heraus. Er konnte seine Gedanken nicht gleich ordnen, sondern meinte, seine Einbildungskraft habe ihm einen Streich gespielt.

»Lieber Gott!« seufzte er, »ich habe ganz bestimmt Anlage zur Verrücktheit! Es ist aber auch unverzeihlich heiß hier drinnen! Das Blut steigt mir in den Kopf.« Und nun erinnerte er sich plötzlich der großen Begebenheit des vorhergehenden Abends, wie da sein Kopf zwischen den Eisenstäben vor dem Hospitale festsaß. »Dabei habe ich es mir gewiß zugezogen!« dachte er. »Ich darf das nicht vernachlässigen. Ein russisches Bad würde mir sicher gut tun. Ach, läge ich doch schon auf dem obersten Brette!«

Und da lag er sofort auf dem obersten Brette im Dampfbade, aber mit allen Kleidern, mit Stiefeln und Galoschen. Die heißen Wassertropfen träufelten gerade auf sein Gesicht herab.

»Buh!« schrie er und fuhr hinunter, um ein Sturzbad zu nehmen. Der Aufwärter stieß beim Anblick des angekleideten Menschen ebenfalls einen lauten Schrei aus.

Der Assistenzarzt hatte jedoch noch so viel Geistesgegenwart, um ihm zuzuflüstern: »Es handelt sich um eine Wette!« Das erste jedoch, was er nach seiner Heimkunft tat, war, sich ein großes spanisches Fliegenpflaster in den Nacken und ein zweites auf den Rücken zu legen, damit sie die Verrücktheit herauszögen.

Am nächsten Morgen hatte er einen blutigen Rücken; das war der ganze Gewinn, den ihm die Galoschen des Glücks gebracht hatten.

Der Nachtwächter, den wir gewiß noch nicht vergessen haben, erinnerte sich indessen an die Galoschen, die er gefunden und mit ins Hospital gebracht hatte. Er holte sie ab; da aber weder der Leutnant, noch irgend ein anderer Bewohner der Stadt sie als sein Eigentum anerkennen wollte, lieferte er sie auf der Polizei ab.

»Sie sehen genau wie meine eigenen Galoschen aus!« sagte einer der Herrn Schreiber, während er den Fund betrachtete und die Galoschen neben die seinigen stellte. »Dazu gehört mehr als ein Schuhmacherauge, um sie voneinander unterscheiden zu können.«

»Herr Schreiber!« rief ein Diener, der mit einigen Papieren in der Hand eintrat.

Der Schreiber wandte sich um und sprach mit dem Manne, als aber die Unterredung beendet war, und er sich wieder den Galoschen zuwandte, war er in großem Zweifel, ob diejenigen, welche links, oder die, die rechts standen, ihm gehörten.

»Es müssen die sein, die naß sind!« dachte er, aber gerade darin täuschte er sich; denn das waren die des Glücks. Aber warum sollte die Polizei sich nicht auch einmal irren können! Der Schreiber zog also die Galoschen des Glücks an, steckte einige Papiere in die Tasche und nahm andere unter den Arm, die er zu Hause durchlesen und abschreiben wollte. Allein es war gerade Sonntag vormittag und prächtiges Wetter. »Ein Spaziergang in den Friedrichsberger Park wird mir gewiß gut tun«, dachte er, und so machte er sich denn auf den Weg.

Es gab keinen stilleren und fleißigeren Menschen als unsern Schreiber, und wir wollen ihm daher seinen Spaziergang von Herzen gönnen. Nach dem vielen Sitzen war eine Bewegung im Freien gewiß ein großer Genuß für ihn. Anfangs schlenderte er, an nichts weiter denkend, einher, und deshalb hatten die Galoschen keine Gelegenheit, ihre Zauberkraft zu beweisen.

In der Großen Allee, die nach dem Schlosse hinaufführt, begegnete er einem Bekannten, einem jungen Dichter, der ihm erzählte, daß er am nächsten Tage seine Sommerreise antreten werde.

»Wie, wollen Sie schon wieder verreisen?« fragte der Schreiber. »Sie sind doch ein glücklicher, freier Mensch! Sie können fliegen, wohin Sie wollen, wir andern aber haben eine Kette am Fuß!«

»Allerdings, aber Sie sind doch wenigstens an den Brotbaum angekettet!« entgegnete der Dichter. »Sie brauchen nicht für den morgigen Tag zu sorgen, und wenn Sie alt werden, bekommen Sie ein Ruhegehalt.«

»Sie haben es doch noch besser!« sagte der Schreiber. »Das Dichten muß in der Tat ein großes Vergnügen sein! Jedermann schmeichelt Ihnen, und dazu sind Sie Ihr eigener Herr. Sie sollten es nur einmal versuchen, bei all den langweiligen Sachen auf dem Gericht zu sitzen.«

Der Dichter schüttelte den Kopf; der Schreiber schüttelte auch den Kopf; jeder beharrte auf seiner Meinung, und darauf trennten sie sich.

»Diese Dichter sind doch eigene Leute!« sagte der Schreiber. »Ich möchte mich wohl einmal in solch eine Dichternatur hineinversetzen können und selbst ein Dichter sein. Ganz gewiß würde ich keine solche Klagelieder wie die andern dichten! – Heute ist so recht ein Frühlingstag für einen Dichter! Die Luft ist so ungewöhnlich klar; die Wolken sind so schön und hier im Grünen weht einem ein solch herrlicher Duft entgegen; ja, seit Jahren habe ich mich nicht so froh und glücklich gefühlt!«

Da können wir schon merken, daß der Schreiber ein Dichter geworden ist. In die Augen fallend war er allerdings nicht; denn es wäre sehr töricht, wenn man sich einen Dichter anders als andere Menschen vorstellen würde. Es können sogar unter diesen oft viel poetischere Naturen sein, als mancher gefeierte Dichter es ist. Der Unterschied besteht nur darin, daß der Dichter ein besseres geistiges Gedächtnis besitzt. Er weiß die Ideen und Gefühle festzuhalten, bis sie klar und deutlich in Worte ausgedrückt sind, und das vermögen die andern nicht. Aber aus einer Alltagsnatur heraus sich in eine begabte hinein zu versetzen, das ist und bleibt ein schwerer Übergang, und dieser hatte sich jetzt bei dem Schreiber vollzogen.

»O, dieser köstliche Duft!« sagte er, »wie lebhaft erinnert er mich an die Veilchen meiner Tante Lone! Ja, damals war ich noch ein kleiner Knabe. Lieber Gott, wie lange habe ich daran nicht mehr gedacht! Die gute alte Tante, sie wohnte dort irgendwo hinter der Börse. Immer hatte sie eine Pflanze oder ein paar junge Triebe im Wasser, wenn der Winter auch noch so streng war. Da dufteten die Veilchen, während ich erwärmte Kupferdreier an die zugefrorene Fensterscheibe hielt und Gucklöcher machte. Sie gewährten einen hübschen Durchblick. Draußen im Kanale lagen die Schiffe eingefroren und von der Mannschaft verlassen; eine schreiende Krähe bildete oft die ganze Besatzung. Wenn aber die Frühlingslüfte zu wehen begannen, dann erwachte das Leben aufs neue. Unter Gesang und Hurraruf wurde das Eis zersägt, die Schiffe wurden neu geteert und aufgetakelt, und dann segelten sie nach fremden Ländern. Ich bin hier geblieben und muß wohl auch immer hier bleiben, dort auf dem Polizeibureau sitzen und mit ansehen, wie sich die andern Pässe ins Ausland ausstellen lassen. Das ist mein Los. – »Ach ja!« seufzte er; aber dann stockte er plötzlich. »Mein Gott, wie ist mir denn zu Mute! So habe ich ja früher nie gedacht oder gefühlt! Das kommt wohl von der Frühlingsluft. Es ist eine ebenso beängstigende als angenehme Empfindung!« Er griff nach seinen Papieren in der Tasche. »Diese werden mich auf andere Gedanken bringen!« dachte er und ließ die Augen über die erste Seite hingleiten. »Frau Sigbrit, Trauerspiel in fünf Akten«, las er. »Was ist denn das? Das ist ja meine eigene Handschrift! Habe ich denn dieses Trauerspiel verfaßt? – Das Ränkespiel auf dem Walle oder der große Bußtag, ein Liederspiel. – Wie bin ich nur dazu gekommen? Man muß es mir in die Tasche gesteckt haben. Hier ist ja auch ein Brief!« Nun, der war von einem Theaterdirektor; die Stücke waren abgelehnt worden, und der Brief durchaus nicht höflich gehalten. »Hm, hm!« sagte der Schreiber, indem er sich auf einer Bank niederließ; von allen Seiten drangen neue Gedanken auf ihn ein; es wurde ihm weich ums Herz; unwillkürlich pflückte er eine der nächsten Blumen ab. Es war ein einfaches Gänseblümchen, und das, was die Naturforscher uns nur in vielen Vorlesungen zu sagen vermögen, das verkündigte es in einer einzigen Minute: es erzählte die Sage von seiner Geburt, es erzählte von der belebenden Kraft des Sonnenlichtes, das seine feinen Blättchen ausdehnte und sie zum Duften brachte. Da gedachte der Schreiber der Kämpfe, die in jedem Menschenleben sich finden, und daß diese ebenfalls die tiefen Gefühle in unserer Brust erwecken. Luft und Licht, beide werben um die Knospe, aber das Licht ist der begünstigte Nebenbuhler, ihm neigt sie sich zu, und wenn das Licht verschwände, würde die Blume ihre Blätter zusammenrollen und in der Umarmung der Luft entschlafen. »Das Licht ist es, das mich schmückt«, sagte die Blume. »Aber die Luft läßt dich atmen!« flüsterte die Dichterstimme.

Ganz in der Nähe stand ein Knabe und schlug mit seinem Stock in einen sumpfigen Graben, so daß die Tropfen bis zu den grünen Zweigen hinaufspritzten. Da mußte der Schreiber unwillkürlich an die Millionen unsichtbarer Tierchen denken, die in jedem Tropfen emporgeschleudert werden, und daß ihnen das im Verhältnis zu ihrer Größe ebenso hoch vorkommen müsse, als ob wir bis zu den Wolken emporgeschleudert würden. Während der Schreiber darüber sowie über die Veränderung, die mit ihm vorgegangen war, nachdachte, lächelte er und sagte: »Ich schlafe und träume wohl; aber merkwürdig ist es doch, wie lebhaft man träumen und sich doch dessen bewußt sein kann, daß es nur ein Traum ist! Wenn ich mich doch nur morgen beim Erwachen noch daran erinnern kann. Heute scheine ich ganz ungewöhnlich aufgelegt zu sein! Alles steht klar und deutlich vor meiner Seele; ich fühle mich so angeregt, und doch bin ich fest davon überzeugt, daß mir dieser Traum morgen höchst sonderbar vorkommen wird. Es ist mir früher bisweilen auch schon so begegnet. Es geht einem mit all dem Klugen und Prächtigen, das man im Traume hört und sieht, gerade wie mit dem Golde der unterirdischen Kobolde: wenn man es empfängt, ist es reich und herrlich; wenn man es dann aber beim Tageslicht betrachtet, so sind es nur Steine und welke Blätter. – Ach!« seufzte er wehmütig, indem er die zwitschernden Vögel, die lustig von Zweig zu Zweig hüpften, betrachtete, »die haben es viel besser als ich! Das Fliegen ist eine herrliche Kunst, und glücklich der, dem sie angeboren ist! Ja, wenn ich mich in irgend etwas verwandeln könnte, möchte ich so eine fröhliche, kleine Lerche sein!«

In demselben Augenblick verwandelten sich seine Rockschöße und Ärmel zu Flügeln, die Kleider wurden zu Federn und die Galoschen zu Krallen; er bemerkte es wohl und lachte innerlich darüber. »So, nun kann ich doch sehen, daß ich wirklich träume. Aber so närrisches Zeug ist mir doch noch niemals vorgekommen!« Er flog in die grünen Zweige hinauf und sang, freilich fehlte nun seinem Gesang der poetische Schwung, denn die Dichternatur war entwichen. Die Galoschen konnten, wie jeder, der seine Sache gründlich versteht, immer nur ein Ding auf einmal bewirken: zuerst hatte der Schreiber Dichter werden wollen, und so wurde er es; jetzt wollte er ein Vogel sein, und auch das wurde ihm zuteil. Aber während er die Natur eines Vogels annahm, hörte die vorige Eigenschaft auf.

»Das ist doch lustig«, sagte er. »Am Tage sitze ich auf der Polizei bei den langweiligsten Verhandlungen, und nachts träume ich, daß ich als Lerche im Friedrichsberger Park herumfliege. Darüber ließe sich fürwahr ein ganzes Lustspiel schreiben.«

Darauf flog er ins Gras hinab, drehte den Kopf nach allen Seiten und pickte mit dem Schnabel nach den schwankenden Grashalmen, die ihm im Verhältnis zu seiner jetzigen Größe so hoch als die Palmzweige Nordafrikas vorkamen.

Das währte indes nur einen Augenblick, dann wurde es plötzlich rabenschwarze Nacht um ihn her. Ein nach seiner Ansicht ungeheurer Gegenstand war über ihn geworfen worden; es war die Mütze eines Knaben aus dem Arbeiterviertel. Eine Hand faßte darunter und ergriff den Schreiber am Rücken und den Flügeln, so daß er angstvoll piepte. Im ersten Schrecken rief er auch laut aus: »Du unverschämter Bengel! Ich bin Polizeibeamter!« Allein dem Knaben klang es nur wie pipipiep! Er schlug den Vogel auf den Schnabel und ging weiter.

In der Allee traf er mit zwei Schulkameraden zusammen, die dem höheren Stande angehörten. Diese kauften ihm den Vogel um ein paar Groschen ab. So kam der Schreiber in die Stadt hinein zu einer Familie in der Gotherstraße.

»Es ist nur gut, daß ich träume!« sagte der Schreiber, »sonst würde ich jetzt wirklich böse werden. Zuerst war ich ein Dichter, jetzt bin ich eine Lerche, und daran ist nur meine poetische Begabung schuld, sonst wäre es nicht möglich. Solch ein Vogel ist doch ein ärmliches Ding, zumal, wenn er einem Knaben in die Hände fällt. Ich bin wirklich neugierig, wie es sich weiter entwickelt.«

Die Knaben trugen den Vogel in ein elegant ausgestattetes Gemach. Eine dicke, lächelnde Frau empfing sie, war aber gar nicht besonders erfreut, als sie den einfachen Feldvogel sah, den sie »Lerche« nannte. Für heute wollte sie es indes erlauben, und die Knaben mußten den Vogel in ein leeres Vogelbauerchen, das am Fenster stand, setzen. »Papchen wird sich vielleicht darüber freuen!« fügte sie hinzu und nickte dabei einem großen, grünen Papagei lächelnd zu, der sich in einem prächtigen, messingenen Käfig vornehm in einem Ringe schaukelte. »Heute ist Papchens Geburtstag!« sagte sie mit einem Versuch zu scherzen. »Der kleine Feldvogel will ihm wohl gratulieren.«

Papchen antwortete kein Wort, sondern schaukelte sich nur vornehm hin und her. Dagegen begann ein niedlicher Kanarienvogel, der im letzten Sommer aus seinem warmen, duftenden Vaterlande herübergebracht worden war, laut zu singen.

»Schreihals!« sagte die Frau und deckte den Käfig mit einem weißen Tuch zu.

»Piep, piep!« seufzte er, »das ist ja ein schreckliches Schneegestöber!« und mit diesem Seufzer verstummte er.

Der Schreiber, oder – wie die Frau sagte – der Feldvogel, wurde in einem kleinen Käfig dicht neben den Kanarienvogel, unweit des Papageis gestellt. Die einzige Ansprache, die Papchen hersagen konnte, und die oft in der Tat drollig herauskam, lautete: »Nein, laßt uns nun Menschen sein!« Sein übriges Geschrei dagegen war für alle ebenso unverständlich als das Gezwitscher des Kanarienvogels, nur nicht für den Schreiber, der ja jetzt selbst ein Vogel war und seine Kameraden ausgezeichnet verstand.

»Ich flog unter den grünen Palmen und den blühenden Mandelbäumen umher!« sagte der Kanarienvogel. »Mit meinen Brüdern und Schwestern flog ich über die prächtigsten Blumen und den spiegelklaren See hin, wo die Pflanzen auf dem Grunde sanft hin- und herschwankten. Ich sah auch viele prachtvolle Papageien, die die lustigsten Geschichten erzählten, o so viele und so lange!«

»Das waren wilde, ungebildete Vögel«, versetzte der Papagei. »Nein, laßt uns Menschen sein! – Weshalb lachst du nicht? Wenn unsere Herrin und alle ihre Gäste darüber lachen können, so kannst du es wohl auch. Es ist ein großer Mangel, wenn einem der Sinn für das Komische abgeht. Nein, laßt uns nun Menschen sein!«

»O, gedenkst du noch der schönen Mädchen, die unter dem ausgespannten Zelte bei den blühenden Blumen tanzten? Gedenkst du noch der süßen Früchte und des erfrischenden Safts in den wildwachsenden Kräutern?«

»O ja!« sagte der Papagei, »aber hier habe ich es weit besser! Ich habe mein gutes Essen und eine freundliche Behandlung. Ich weiß, ich bin ein heller Kopf, und mehr verlange ich nicht. Nein, laßt uns nun Menschen sein! Du bist eine Dichterseele, wie man es nennt; ich aber habe gründliche Kenntnisse und Mutterwitz. Dir fehlt es zwar nicht an Genie, aber an der richtigen Überlegung; du versteigst dich zu den höchsten Tönen, und deshalb deckt man dich zu. Das wagt man mir nicht zu bieten, o nein, das kommt den Menschen zu teuer zu stehen. Ich flöße ihnen mit meinem Schnabel Respekt ein und kann einen Witz reißen. Witz! Witz! Witz! Nein, laßt uns nun Menschen sein!«

»O, mein warmes, blühendes Vaterland!« sang der Kanarienvogel. »Von deinen dunkelgrünen Bäumen, von deinen stillen Meeresbuchten, wo die herunterhängenden Zweige den klaren Wasserspiegel küssen, will ich singen, ja singen von dem Jubel meiner glänzenden Brüder und Schwestern, dort, wo die ›Pflanzenquellen der Wüste‹ Kaktus. wachsen!«

»Höre doch nur endlich mit deinen Klagetönen auf!« schnarrte der Papagei. »Sage lieber etwas, worüber man lachen kann! Das Lachen ist das Kennzeichen des höchsten geistigen Standpunktes. Hast du wohl je einen Hund oder ein Pferd lachen sehen? O nein! weinen können sie, aber lachen, das ist allein den Menschen gegeben. Höh, höh, höh!« lachte Papchen laut und fügte sogleich seinen Witz hinzu: »Laßt uns nun Menschen sein!«

»Du kleiner, grauer, einheimischer Vogel!« sagte der Kanarienvogel, »du bist also auch ein Gefangener! In deinen Wäldern ist es gewiß recht kalt; aber dort wohnt die Freiheit. Darum fliege davon! Man hat dein Gefängnis zu schließen vergessen, und dort drüben steht das oberste Fenster offen. Fliege, fliege rasch hinaus!«

Das ließ sich der Schreiber nicht zweimal sagen. Husch! war er aus dem Käfig hinaus. In demselben Augenblick knarrte die ins Nebenzimmer führende angelehnte Türe und, geschmeidig, mit grünen, funkelnden Augen, schlich sich die Hauskatze herein und machte sogleich Jagd auf die Lerche. Der Kanarienvogel flatterte angstvoll in seinem Käfig hin und her; der Papagei schlug mit den Flügeln und kreischte: »Laßt uns nun Menschen sein!« Der Schreiber fühlte den tödlichsten Schreck und flog zum Fenster hinaus, weit fort über Häuser und Straßen weg; endlich mußte er aber doch ein wenig ausruhen.

Das gegenüberliegende Haus hatte etwas Heimisches für ihn. Ein Fenster stand offen; er flog hinein; es war sein eigenes Zimmer. Er setzte sich auf den Tisch.

»Laßt uns nun Menschen sein!« sprach er unwillkürlich dem Papagei nach, und in demselben Augenblick war er wieder der Schreiber, saß jedoch nicht an seinem Pulte, sondern auf seinem Tische.

»Lieber Himmel!« sagte er, »wie bin ich nur auf den Tisch hinaufgekommen und dort eingeschlafen! Das war ja ein sehr bewegter Traum, den ich da hatte. Aber lauter Unsinn war es doch!«

Das Beste, was die Galoschen brachten.

Am nächsten Morgen in aller Frühe, als der Schreiber noch im Bette lag, klopfte es an seine Türe. Sein Nachbar in demselben Stockwerk, ein Student der Theologie, trat herein.

»Bitte, leihe mir deine Galoschen! Es ist zwar im Garten sehr naß; aber die Sonne scheint dabei so herrlich, daß ich eine Pfeife drunten rauchen möchte.«

Er zog die Galoschen an und war bald unten im Garten, worin ein Pflaumen- und ein Birnbaum standen. Selbst ein so kleines Gärtchen gilt in Kopenhagen für eine Herrlichkeit.

Der Student wandelte im Gange auf und nieder; es war erst 6 Uhr morgens; von der Straße herüber ertönte der Klang eines Posthorns.

»O, reisen, reisen!« rief er aus, »das ist doch das Schönste auf der Welt und das Ziel aller meiner Wünsche! Da würde endlich meine Sehnsucht gestillt! Aber weit, weit fort möchte ich kommen! Ich möchte die herrliche Schweiz sehen, Italien durchreisen und ...«

Ja, es war nur gut, daß die Galoschen sofort wirkten, sonst wäre er für uns und für andere doch gar zu weit fortgekommen. Nun reiste er. Er befand sich mitten in der Schweiz; allein er war mit acht andern Reisenden in das Innere einer Postkutsche eingepackt; er hatte Kopfweh und einen steifen Nacken und das Blut war ihm in die Füße gesunken, so daß diese angeschwollen waren und ihn in den nun zu engen Stiefeln heftig schmerzten. Er befand sich in einem Zustande zwischen Wachen und Träumen. In seiner rechten Tasche trug er einen Geldwechsel, in seiner linken steckte sein Paß, und ein Lederbeutelchen auf der Brust enthielt einige eingenähte Goldstücke. So oft er einschlief, hatte er das beängstigende Gefühl, daß eins oder das andere dieser Kostbarkeiten abhanden gekommen sei, und deshalb fuhr er alle Augenblicke wie im Fieber auf, und seine erste Bewegung war dann, ein Dreieck zu beschreiben, indem er von rechts nach links und dann die Brust aufwärts fuhr, um zu fühlen, ob er seine Schätze auch gewiß noch habe. Regenschirme, Stöcke und Hüte schaukelten im Netze oder an der Wagendecke und verdeckten fast ganz die wirklich großartig schöne Aussicht. Trotzdem gelang es ihm, ab und zu einen Blick hinauszuwerfen, und dann regte sich in seinem Herzen dieselbe Empfindung, die ein Dichter, den wir alle kennen, in dem folgenden Verse ausgedrückt hat:

Ja, hier ist's schön; es steigt der Mut;

Es grüßt der Montblanc aus der Ferne,

Und wenn das Geld mir reichen tut,

Dann bleib ich fort noch gerne!

Groß, ernst und düster war die ganze Natur ringsumher. Wie Heidekraut erschienen die Tannenwälder auf den hohen Felsen, deren Gipfel in Wolkenschleier gehüllt waren. Jetzt begann es zu schneien; ein kalter Wind erhob sich.

»Ach!« seufzte der Student, »wären wir doch schon auf der anderen Seite der Alpen, dort herrscht ewiger Sommer, und dort könnte ich meinen Wechsel einlösen. Die Angst, die ich um seinetwillen ausstehe, macht, daß ich die Schweiz gar nicht so recht genießen kann. O, wäre ich doch erst auf der andern Seite!«

Und flugs war er auf der andern Seite, mitten in Italien, zwischen Florenz und Rom. Der Trasimenische See lag in Abendbeleuchtung wie flammendes Gold zwischen den dunkelblauen Bergen da. Hier, wo Hannibal einst den Flaminius schlug, reichten sich nun die Weinranken friedlich die grünen Finger. Zierliche, halbnackte Kinder hüteten eine Schar schwarzer Schweine unter einer Gruppe duftender Lorbeerbäume am Wege. Wäre es möglich, dies Gemälde in seiner vollen Farbenpracht wiederzugeben, o, dann würde jedes laut jubeln: »Das herrliche Italien!« Aber das tat nun weder der Theologe noch ein einziger seiner Reisegefährten im Wagen des Betturinos.

Zu Tausenden schwärmten giftige Mücken und Fliegen in die Postkutsche herein; vergebens schlugen die Insassen mit Myrthenzweigen um sich; die Mücken stachen nach wie vor, so daß schließlich alle Reisenden dick aufgeschwollene Gesichter hatten. Die armen Pferde waren fast nicht wiederzuerkennen. In ganzen Schwärmen saßen die Fliegen auf ihnen, und wenn der Kutscher abstieg und sie von den Blutsaugern befreite, so nützte das nur für einen Augenblick. Jetzt ging die Sonne unter; eine kurze, aber eisige Kälte zog durch die Natur. Das war nichts weniger als behaglich, aber nun nahmen die Berge ringsumher eine wunderbar grüne Färbung an, so klar, so schimmernd – ja, geh nur selbst hin und schaue es dir an, das ist besser, als die Beschreibung davon zu lesen! Der Anblick war in der Tat unvergleichlich schön, das fanden die Reisenden auch, aber – der Wagen war leer, der Körper müde, und ihre ganz Sehnsucht drehte sich um ein Nachtquartier, aber, aber – wie würde das wohl sein? Ach, man schaute weit sehnsüchtiger darnach aus als nach der schönen Natur.

Der Weg führte durch einen Olivenwald. Es war fast, als fahre man in der Heimat zwischen knorrigen Weiden dahin, und hier lag das einsame Wirtshaus. Ein halbes Dutzend bettelnder Krüppel hielt die Haustüre belagert. Der gesündeste von ihnen sah aus »wie des Hungers ältester Sohn, der das Alter seiner Mündigkeit erreicht hat«; die andern waren entweder blind und hatten vertrocknete Beine und krochen auf den Händen, oder ihre Arme waren abgezehrt und ihre Hände verstümmelt. Das war so recht das in Lumpen gehüllte Elend. »Eccellenza, miserabili! Erbarmen, ach, Erbarmen!« seufzten sie und zeigten ihre kranken Glieder. Die Wirtin selbst empfing die Gäste mit nackten Füßen, ungekämmtem Haar und mit einer schmutzigen Bluse bekleidet. Die Türen waren mit Stricken zugebunden; der Fußboden in den Zimmern bestand aus halbaufgerissenem Ziegelsteinpflaster. Fledermäuse flogen unter der Decke hin, und der Geruch in den Stuben – – –.

»Deckt doch lieber den Tisch unten im Stalle!« sagte einer der Reisenden, »da weiß man wenigstens, was man einatmet.«

Die Fenster wurden geöffnet, um etwas frische Luft hereinzulassen, aber schneller als diese drangen die vertrockneten Arme und das ewige Gejammer: »miserabili, Eccellenza!« herein. An den Wänden standen viele Inschriften, von denen die Hälfte gegen la bella Italia gerichtet war.

Dann wurde das Essen aufgetragen. Es gab Wassersuppe, mit Pfeffer und ranzigem Öl gewürzt. Auch der Salat hatte seinen reichlichen Anteil von demselben Öl erhalten. Verdorbene Eier und gebratene Hahnenkämme waren die Hauptgerichte. Selbst der Wein hatte einen Beigeschmack; es war ein »echter« Mischling.

Zur Nacht wurden die Koffer gegen die Türe gestellt, und einer der Reisenden mußte Wache halten, während die andern schliefen. Der Theologe war der Wachhabende. O, wie dumpf war es im Zimmer! Es herrschte eine drückende Hitze; die Mücken summten und stachen! die miserabili draußen jammerten sogar noch im Schlaf.

»Ja, das Reisen wäre schon recht«, seufzte der Student, »wenn man nur keinen Körper hätte; könnte doch dieser ruhen und der Geist indessen umherfliegen! Überall, wohin ich komme, findet sich ein Mangel, der das Herz bedrückt. Nach etwas Besserem als dem, was ich gerade besitze, steht mein Verlangen; ja, nach etwas Besserem, nach dem Besten – aber wo und was ist es? Ich weiß zwar wohl, was ich möchte, nach einem glücklichen Ziele möchte ich, dem glücklichsten von allen!«

Kaum hatte er das Wort ausgesprochen, da war er auch schon in seine Heimat versetzt. Die langen, weißen Fenstervorhänge waren zugezogen und mitten im Gemach stand der schwarze Sarg. In diesem aber lag er selbst im stillen Todesschlafe; sein Wunsch war erfüllt: der Körper ruhte, der Geist reiste. »Niemand ist vor seinem Tode glücklich zu preisen!« lauteten die Worte Solons, und hier wurden sie aufs neue bestätigt.

Jede Leiche ist die Sphinx der Unsterblichkeit, und so gibt uns auch die hier vor uns liegende Sphinx keine Antwort auf das, was der Lebende zwei Tage vorher niedergeschrieben hatte:

Du starker Tod, dein Schweigen macht mir Grauen.

Nur über Gräber führen deine Spuren!

Soll nimmer ich die Jakobsleiter schauen?

Soll nur wie Gras ich sein auf deinen Fluren?

Das tiefste Leid – oft sieht es nicht die Welt –

Trägst du, dem nie ein Herzensfreund gegeben.

Die Erde, die auf deinen Sarg einst fällt,

Drückt nicht so schwer dich als ein einsam Leben.

Zwei Gestalten bewegten sich im Zimmer: die Fee der Trauer und die Botin des Glücks. Sie beugten sich über den Toten.

»Siehst du«, sagte die Trauer, »welches Glück brachten deine Galoschen wohl der Menschheit?«

»Sie brachten wenigstens dem, der hier schläft, ein bleibendes Glück!« antwortete die Freude.

»O nein«, entgegnete die Trauer, »er ging selbst fort; er wurde nicht abberufen! Seine geistige Kraft war nicht stark genug, um die Schätze zu heben, die er seiner Bestimmung nach hätte heben können. Ich will ihm eine Wohltat erweisen.«

Damit zog sie ihm die Galoschen von den Füßen. Da war der Todesschlaf zu Ende, und der Wiederbelebte richtete sich empor. Die Trauer verschwand, aber zugleich auch die Galoschen – sie hatte sie gewiß als ihr Eigentum betrachtet.