|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der arme Johannes war tief betrübt; denn sein Vater war sterbenskrank. Außer den beiden befand sich niemand in der kleinen Stube. Die Lampe auf dem Tische war am Verlöschen, und es war spät in der Nacht.

»Du warst immer ein guter Sohn, Johannes«, sagte der kranke Vater, »und der liebe Gott wird dich nicht verlassen.« Noch einmal heftete er seine ernsten, milden Augen auf das geliebte Kind, atmete tief auf und war tot; es war als ob er sanft schliefe. Aber Johannes weinte bitterlich, denn nun hatte er niemand mehr auf der Welt, weder Vater noch Mutter, weder Schwester noch Bruder. Der arme Johannes! Vor dem Bette lag er auf den Knien, küßte die Hand des toten Vaters und vergoß heiße Tränen, bis sich endlich seine Augen schlossen und er, den Kopf auf den harten Bettpfosten aufgestützt, einschlief.

Da hatte er einen merkwürdigen Traum: Sonne und Mond verneigten sich vor ihm, und er sah seinen Vater wieder frisch und gesund vor sich. Er hörte ihn lachen, wie er immer zu lachen pflegte, wenn er so recht vergnügt war. Ein wunderschönes Mädchen mit einer goldenen Krone auf dem langen, prächtigen Haar, reichte Johannes die Hand, und sein Vater sagte: »Siehst du, welch eine Braut du bekommen hast? Sie ist die Schönste auf der ganzen Welt!« Darauf erwachte Johannes, und da war der Traum verschwunden. Sein Vater lag tot und kalt im Bette, und niemand war bei ihm. Der arme Johannes!

Einige Tage später wurde der Tote begraben. Johannes ging dicht hinter dem Sarge; ach, nun konnte er den guten Vater, der ihn so innig lieb gehabt hatte, nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen! Er hörte, wie man die Erdschollen auf den Sarg hinunterwarf, sah dann nur noch dessen äußersten Rand, den die nächste Schaufel Erde, die hinuntergeworfen wurde, auch vollends bedeckte, und nun war es ihm, als sollte ihm das Herz brechen. Darauf wurde ein Choral gesungen, und der klang so schön, daß Johannes die Tränen in die Augen traten; er weinte, und das tat ihm wohl. Die Sonne schien hell und freundlich durch die Zweige der grünen Bäume, als ob sie sagen wollte: »Du mußt nicht so traurig sein, Johannes! Sieh nur, wie schön blau der Himmel ist. Dort oben ist jetzt dein Vater und bittet den lieben Gott, daß es dir in Zukunft recht gut gehen möge.«

»Ja, ich will immer gut sein«, sagte Johannes, »dann komme ich einst auch zu meinem Vater in den Himmel, und welch eine Freude wird es sein, wenn wir einander wiedersehen! Wieviel werde ich ihm da zu erzählen haben, und was wird er mir dann alles zeigen! Und wie wird er mich über die Herrlichkeit des Himmels belehren, gerade wie er mich hier auf Erden belehrte. O, welch eine Freude wird das sein!«

Johannes stellte sich das so deutlich vor, daß er unwillkürlich lächelte, während ihm die Tränen noch über die Wangen hinabliefen. Droben in den Kastanienbäumen saßen die kleinen Vögel und zwitscherten: »Quivit! quivit!« Sie waren munter und froh, obgleich sie dem Begräbnisse auch anwohnten. Aber sie wußten wohl, daß der tote Mann jetzt droben im Himmel war, daß er Flügel hatte, viel schönere und größere als ihre eigenen, daß er nun selig war, weil er hienieden gut gewesen, und darüber waren sie fröhlich. Johannes sah, wie sie von den grünen Bäumen fort und weit hinaus in die Welt flogen, und da wünschte er, mit ihnen fortfliegen zu können. Aber zuerst verfertigte er nun ein großes hölzernes Kreuz, um es auf das Grab seines Vaters zu setzen. Als er es am Abend dahinbrachte, siehe! da war das Grab hübsch mit Sand bedeckt und mit Blumen geschmückt. Das hatten fremde Leute getan, die alle seinen Vater, der nun tot war, geachtet und geliebt hatten.

Am nächsten Morgen in aller Frühe packte Johannes seine wenigen Habseligkeiten in ein Bündel zusammen. Sein ganzes Erbteil, das aus fünfzig Talern und einigen Groschen bestand, verwahrte er in seinem Gürtel, und nun wollte er in die weite Welt hinausziehen. Aber zuvor ging er nach dem Kirchhofe zum Grabe seines Vaters, betete dort ein Vaterunser und sagte: »Lebe wohl, mein geliebter Vater! Ich will immer ein guter Mensch bleiben; bitte den lieben Gott für mich, daß er mir helfe und es mir gut gehe.«

Draußen auf dem Felde glänzten die Blumen frisch und lieblich im warmen Sonnenscheine; sie nickten im Winde, gerade als ob sie sagen wollten: »Willkommen im Grünen! Ist es hier nicht schön?« Aber Johannes wandte sich noch einmal um und warf einen letzten Blick auf die alte Kirche, wo er als kleines Kind getauft worden und wo er jeden Sonntag mit seinem alten Vater gewesen war und mit in den Gesang eingestimmt hatte. Da gewahrte er plötzlich hoch oben in einem der Schallöcher des Turms den Kirchengeist mit seiner spitzigen, roten Mütze, der sein Gesicht mit dem gekrümmten Arm beschattete, weil ihm sonst die Sonne in die Augen geschienen hätte. Johannes nickte ihm zum Abschiede zu. Da schwang der Geist seine rote Mütze, legte die Hand aufs Herz und warf ihm wiederholt Kußhände zu, um ihm damit anzudeuten, daß er ihm eine recht glückliche Reise wünsche.

Während nun Johannes daran dachte, wieviel Schönes er in der großen, prächtigen Welt zu sehen bekommen würde, ging er weiter und immer weiter fort, so weit, wie er noch niemals gewesen war. Er kannte weder die Städte, durch die er kam, noch die Menschen, denen er begegnete. Jetzt war er wirklich ganz in der Fremde.

Die erste Nacht verbrachte Johannes unter Gottes freiem Himmel. Er legte sich auf einen Heuschober; ein anderes Obdach hatte er nicht. Aber das gefiel ihm gerade, und er meinte, kein König könne es feiner haben als er; die Wiese mit dem Bache, der Heuschober und der blaue Himmel darüber, das sei gerade ein hübsches Schlafzimmer. Das grüne Gras mit den roten und weißen Blumen war der Fußteppich, die Holunderstauden mit ihren Blüten und die wilden Rosenhecken waren Blumensträuße, und als Waschbecken hatte er den ganzen Bach mit dem klaren, frischen Wasser vor sich, wo die Binsen auf und ab schwankten und ihm gute Nacht und guten Morgen wünschten. Der Mond war eine riesengroße Nachtlampe, die hoch da droben von einer blauen Decke herabhing, bei der die Vorhänge nicht Gefahr liefen, in Brand zu geraten. Johannes konnte ganz unbesorgt schlafen, und das tat er auch. Er erwachte erst, als die Sonne aufging und alle die Vögelein rundumher zwitscherten und ihm zuriefen: »Guten Morgen, guten Morgen! Bist du noch nicht auf?«

Die Kirchenglocken begannen zu läuten: es war Sonntag. Die Leute gingen zum Gottesdienst. Johannes folgte ihnen und hörte andächtig Gottes Wort mit an. Da war es ihm gerade, als sitze er in seiner Heimat in seiner eigenen Kirche, wo er getauft worden war und so oft mit seinem Vater die Lieder mitgesungen hatte.

Vor der Kirche auf dem Friedhofe war eine Menge Gräber, und auf mehreren wuchs hohes Gras. Da dachte Johannes an das Grab seines Vaters, das vielleicht auch einmal so aussehen würde wie diese, da er es ja nicht selbst säubern und schmücken konnte. Deshalb begann er hier das Gras und das Unkraut auszureißen, richtete dann die umgesunkenen Holzkreuze wieder auf und legte die Kränze, die der Wind von den Gräbern fortgeweht hatte, wieder auf ihren Platz, indem er dachte: »Vielleicht tut jemand dasselbe an meines Vaters Grab, da ich es nicht selbst tun kann.«

Vor der Kirchhoftüre stand, auf seine Krücke gestützt, ein alter Bettler. Johannes gab ihm die paar Groschen, die er hatte, und zog dann glücklich und fröhlich weiter, hinaus in die weite Welt.

Gegen Abend zog ein schreckliches Gewitter herauf, und Johannes beflügelte seine Schritte, um so rasch als möglich ein Obdach zu erreichen. Allein bald wurde es stockfinster, und er konnte fast nicht mehr weiter. Endlich kam er an eine kleine, ganz einsam auf einem Hügel liegende Kirche. Die Türe war glücklicherweise nur angelehnt, und rasch schlüpfte er hinein. Hier wollte er das böse Wetter abwarten.

»Ich will mich in einen Winkel setzen«, sagte er, »denn ich bin todmüde, und ein wenig Ruhe wird mir gut tun.« Darauf setzte er sich nieder, faltete seine Hände, sprach sein Abendgebet, und bald schlief er fest, während es draußen donnerte und blitzte.

Plötzlich erwachte er. Das Gewitter hatte sich verzogen, und der Mond schien hell durch das Fenster herein. Siehe, da stand mitten in der Kirche ein offener Sarg mit einem toten Manne. Aber Johannes hatte ein gutes Gewissen und fürchtete sich nicht. Auch wußte er wohl, daß die Toten niemand etwas zuleide tun. Die lebenden bösen Menschen sind es, die uns Schlimmes zufügen. Und gerade von dieser Art von Menschen standen zwei neben dem toten Manne, den man vor seiner Beerdigung hier in der Kirche aufgebahrt hatte. Sie wollten ihm ein rechtes Leid zufügen, ihn nicht in seinem Sarge liegen lassen, sondern ihn zur Kirche hinauswerfen, den armen toten Mann.

»Warum wollt ihr das tun?« fragte Johannes. »Das ist böse und schlecht! Laßt ihn doch in Jesu Namen ruhen!«

»Pah!« sagten die beiden greulichen Menschen, »er hat uns betrogen. Er war uns Geld schuldig und konnte es nicht zurückzahlen. Nun ist er auch noch gestorben, und wir bekommen keinen Heller. Deshalb wollen wir uns rächen. Draußen vor der Kirche soll er wie ein Hund liegen!«

»Ich habe nicht mehr als fünfzig Taler«, sagte Johannes, »das ist mein ganzes Erbteil. Aber wenn ihr mir ehrlich versprechet, daß ihr den Toten dann in Ruhe lassen wollt, will ich es euch gerne geben. Ich werde wohl auch ohne das Geld durchkommen; denn ich habe gesunde, starke Glieder, und der liebe Gott wird mich nicht verlassen.«

»Ja«, sagten die häßlichen Menschen, »wenn du auf diese Weise seine Schuld bezahlen willst, dann werden wir ihm gewiß nichts tun, darauf kannst du dich verlassen.« Alsdann nahmen sie das Geld, das Johannes ihnen gab, lachten ihn wegen seiner Gutmütigkeit tüchtig aus und gingen ihrer Wege. Johannes aber legte den Toten in seinem Sarge wieder zurecht, faltete dessen Hände über der Brust, sagte ihm Lebewohl und ging dann getrosten Muts und mit zufriedenem Sinne weiter, durch einen großen Wald.

Ringsumher, wo nur immer der Mond durch die Bäume hereinscheinen konnte, sah er liebliche, kleine Elfen lustig miteinander spielen. Sie ließen sich durch ihn auch gar nicht stören; denn sie wußten wohl, daß er ein guter, unschuldiger Mensch war; denn die Bösen sind es, die die Elfen nicht zu sehen bekommen. Einige von ihnen waren nicht größer als ein Finger und hatten ihr langes, blondes Haar mit goldenen Kämmen aufgesteckt. Zu zwei und zwei schaukelten sie sich auf den großen Tautropfen, die auf den Blättern und dem Grase lagen. Bisweilen rollte ein Tropfen hinab und blieb zwischen den langen Grashalmen hängen, und dann erhob sich stets lautes Gelächter und Lärmen unter dem kleinen Völkchen. Das war gar zu possierlich! Sie sangen auch im Chore, und da erkannte Johannes ganz deutlich alle die schönen Melodien, die er als Knabe gelernt hatte. Große, bunte Spinnen mit silbernen Kronen auf dem Haupte mußten von der einen Hecke zur andern lange Hängebrücken und Paläste spinnen, die, sobald der feine Tau darauf fiel, im klaren Mondscheine wie schimmerndes Glas aussahen. So ging es bis zum Sonnenaufgang ununterbrochen fort. Dann verkrochen sich die kleinen Elfen in die Blumenknospen, und der Wind riß die Brücken und Schlösser mit fort, daß sie wie große Spinnweben durch die Luft flogen.

Als Johannes am Ende des Waldes angekommen war, hörte er hinter sich eine laute Männerstimme, die ihm zurief: »Holla, Kamerad! Wohin geht die Reise?«

»Hinaus in die weite Welt!« antwortete Johannes. »Ich habe weder Vater noch Mutter mehr und bin ein armer Bursche; aber der liebe Gott wird mich nicht verlassen.«

»Auch ich will in die weite Welt hinaus«, sagte der fremde Mann, »wollen wir nicht zusammen reisen?«

»Ja, gerne«, erwiderte Johannes. Und so gingen sie miteinander weiter. Sie befreundeten sich auch recht bald; denn sie waren alle beide gute Menschen. Allein Johannes merkte wohl, daß der Fremde viel klüger war als er. Er war fast in der ganzen Welt herumgekommen und wußte von allem möglichen zu erzählen.

Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als sie sich unter einem Baume niederließen, um ihr Frühstück zu verzehren. Da kam plötzlich eine steinalte, gebeugte Frau des Wegs daher. Sie stützte sich auf einen Krückstock, und auf dem Rücken trug sie ein Bündel Brennholz, das sie eben im Walde gesammelt hatte. Ihre Schürze war aufgesteckt, und Johannes bemerkte, daß drei große Ruten aus Farnkraut und Weidenreisern daraus hervorragten. Dicht vor ihnen glitt jedoch die Alte aus. Sie fiel zu Boden und stieß einen lauten Schrei aus, denn die Ärmste hatte das Bein gebrochen.

Johannes machte seinem Reisekameraden sogleich den Vorschlag, die arme alte Frau nach ihrer Wohnung zu tragen. Aber der Fremde öffnete sein Ränzel, nahm eine Büchse heraus und sagte, er habe da eine Salbe, die das Bein der alten Frau sofort heilen würde, so daß sie selbst ohne alle Beschwerde, als ob sie das Bein nicht gebrochen habe, nach Hause gehen könne. Dafür solle sie ihm aber die drei Ruten schenken, die sie in ihrer Schürze habe.

»Das wäre gut bezahlt!« erwiderte die Alte und nickte dabei ganz sonderbar mit dem Kopfe. Sie wollte sich nun zwar von ihren Ruten nicht gerne trennen, aber mit gebrochenem Beine dazuliegen, war doch auch nichts Angenehmes. So gab sie schließlich die Ruten hin, und sobald ihr der Fremde das Bein mit der Salbe eingerieben hatte, richtete sich auch das alte Mütterchen auf und konnte nun viel rüstiger als vorher weitergehen. Das hatte die Salbe zustande gebracht. Diese war aber auch nicht in der Apotheke zu bekommen.

»Was willst du denn mit den Ruten?« fragte Johannes seinen Reisekameraden.

»Das sind drei hübsche Kräuterbesen«, sagte er. »Die gefallen mir gerade; ich bin eben ein komischer Kauz!«

Nun gingen sie wieder eine tüchtige Strecke weiter.

»Sieh, welch ein Wetter am Himmel heraufzieht!« sagte Johannes und deutete geradeaus. »Sieh nur die schrecklich schwarzen Wolken!«

»Das sind keine Wolken«, entgegnete der Reisekamerad, »sondern Berge. Ja, dort ist ein schönes, großes Gebirge, wo man hoch über die Wolken hinaufsteigt in die herrliche, freie Bergluft hinein. Dort ist es prachtvoll! Morgen früh haben wir es sicherlich schon erreicht!«

Aber das Gebirge war doch nicht so nahe, als es aussah. Einen ganzen Tag lang mußten die beiden noch tüchtig ausschreiten, ehe sie dahin gelangen konnten, wo riesige Bäume in den dunklen Wäldern ihre Gipfel gen Himmel erhoben, und wo es Felsen gab, so groß als eine ganze Stadt. Das kostete gewiß noch viel Anstrengung, und deshalb gingen auch Johannes und sein Reisekamerad vorher in eine Herberge, um zuerst ordentlich auszuruhen und Kräfte zum morgigen Marsche zu sammeln.

In der großen Schenkstube des Wirtshauses waren viele Leute versammelt; denn es war ein Mann mit einem Puppentheater da, und der gab gerade eine Vorstellung. Das kleine Theater war aufgestellt, und die Zuschauer saßen ringsumher. Den vordersten und allerbesten Platz hatte ein alter, dicker Fleischer eingenommen. Sein großer Bullenbeißer, der gar grimmig dreinschaute, saß neben ihm und riß die Augen ebenso weit auf als alle die andern.

Nun begann die Vorstellung, und ein gar hübsches Schauspiel war es mit einem König und einer Königin. Die saßen auf einem samtenen Throne, hatten goldene Kronen auf dem Kopfe und lange Schleppen an den Kleidern, denn das erlaubten ihnen ihre Mittel. Zierliche Holzpuppen mit Glasaugen und großen Schnurrbärten standen an allen Türen und machten sie auf und zu, um frische Luft hereinzulassen. Es war wirklich ein wunderhübsches Stück und gar nicht traurig. Aber gerade als die Königin aufstand und über die Bühne hinschritt, da – ja Gott mag wissen, was der große Bullenbeißer sich eigentlich dabei dachte – da machte dieser, als der dicke Fleischer ihn nicht festhielt, einen großen Satz mitten ins Theater hinein und packte die Königin um ihren schlanken Leib, daß man es deutlich knacken hörte. Es war ganz entsetzlich!

Der arme Mann, dem das Puppentheater gehörte, erschrak heftig und war über seine Königin sehr betrübt; denn sie war gerade die allerniedlichste Puppe, die er besaß. Und nun hatte ihr der häßliche Bullenbeißer den Kopf abgebissen. Als aber die Leute endlich fortgegangen waren, sagte der Fremde – nämlich derjenige, welcher mit Johannes gekommen war er wolle die Puppe wieder instand setzen. Darauf brachte er seine Büchse herbei und bestrich die Puppe mit derselben Salbe, die der armen alten Frau, als sie den Fuß gebrochen, geholfen hatte. Sobald nun die Puppe damit bestrichen war, wurde sie sofort wieder ganz und konnte nun sogar selbst alle Glieder bewegen, man brauchte gar nicht mehr an der Schnur zu ziehen. Die Puppe war wie ein lebendiger Mensch, nur daß sie nicht sprechen konnte. Nun war der Besitzer des Puppentheaters sehr froh, denn jetzt brauchte er die Puppe ja nicht mehr zu halten. Sie konnte von selbst tanzen; das konnte keine der andern.

Als es Nacht geworden war und alle Leute im Wirtshause zu Bett gegangen waren, da begann plötzlich jemand schrecklich zu seufzen und seufzte auch immerfort, so daß schließlich alle wieder aufstanden, um nachzusehen, was denn los sei. Der Mann, der das Puppentheater aufgeführt hatte, ging sogleich zu seinem Theater hin; denn daraus ertönten die Seufzer. O weh! alle Holzpuppen lagen durcheinander, der König und alle Trabanten. Und sie waren es, die so jämmerlich stöhnten und mit ihren großen Glasaugen stierten; denn sie wollten gar zu gerne wie die Königin auch ein wenig mit Salbe eingerieben werden, damit sie sich ebenfalls von selbst bewegen könnten. Die Königin aber sank auf die Knie, hielt ihre prächtige, goldene Krone in die Höhe, während sie flehte: »O, nimm diese an, aber salbe meinen Gemahl und meine Hofleute ein!« Da konnte der arme Mann, dem das Theater gehörte, die Tränen nicht zurückhalten; die Puppen taten ihm von Herzen leid. Er versprach, dem Reisekameraden alles Geld zu geben, das er am nächsten Abend für die Vorstellung erhalten würde, wenn er nur vier bis fünf seiner schönsten Puppen mit der Salbe bestreiche. Aber der Reisekamerad erwiderte, er verlange nichts als den großen Säbel, den der Puppentheaterbesitzer an der Seite trage. Und nachdem er ihn erhalten hatte, bestrich er sechs Puppen mit seiner Salbe. Darauf begannen diese sogleich zu tanzen, und zwar so anmutig, daß alle Mädchen, das heißt die lebendigen Menschenmädchen, die zusahen, der Tanzlust nicht widerstehen konnten. Der Kutscher und die Köchin tanzten, der Kellner und das Stubenmädchen, alle Gäste, sowie auch die Feuerschaufel und die Feuerzange. Aber diese beiden fielen gleich beim ersten Sprunge um. Ja, das war eine lustige Nacht.

Am nächsten Morgen verabschiedete sich Johannes mit seinem Reisekameraden von ihnen allen, und nun stiegen die beiden zu den hohen Bergen empor und schritten durch die großen Tannenwälder dahin. Sie kamen zuletzt so hoch hinauf, daß die Kirchtürme tief unter ihnen nur noch wie kleine rote Beeren zwischen all dem Grünen da unten aussahen. Auch konnten sie sehr weit umherschauen, viele, viele Meilen weit, wo sie noch nie gewesen waren. Solch ein großes Stück der herrlichen Gotteswelt hatte Johannes noch nie auf einmal gesehen. Die Sonne schien so warm durch die frische, blaue Luft, und zwischen den Bergen hörte er die Jäger das Waldhorn blasen, und das klang so schön und erhaben, daß ihm Tränen der Freude in die Augen traten, und er unwillkürlich in die Worte ausbrach: »Lieber, guter Vater im Himmel! Ich möchte dich küssen, weil du so gut gegen uns alle bist und uns all das Schöne auf der Welt geschenkt hast!«

Auch der Reisekamerad hatte die Hände gefaltet und schaute hinaus über die im warmen Sonnenschein daliegenden Wälder und Städte. Plötzlich erklang ein wunderbar schöner Gesang über ihren Häuptern. Sie blickten auf: ein großer, weißer Schwan schwebte durch die Luft. Es war ein herrlicher Schwan, und er sang so schön, wie sie noch nie einen andern Vogel hatten singen hören. Aber dann wurde der Gesang schwächer und schwächer; der Schwan neigte sein Haupt und sank ganz langsam zu ihren Füßen nieder. Er war tot, der schöne Vogel!

»Zwei so schöne weiße und große Flügel«, sagte der Reisekamerad, »wie dieser Vogel hat, die sind Goldes wert; ich will sie daher mitnehmen. Da kannst du sehen, wie gut es war, daß ich den Säbel bekam!« Darauf hieb er dem toten Vogel die beiden Flügel, die er behalten wollte, mit einem Streiche ab.

Nun reisten die beiden Freunde viele, viele Meilen über das Gebirge weiter, bis sie endlich eine große Stadt mit mehr als hundert Türmen, die wie Silber im Sonnenscheine glänzten, vor sich sahen. Mitten in der Stadt war ein prächtiges, aus Marmor erbautes und mit schimmerndem Golde gedecktes Schloß, und darin wohnte der König.

Johannes und der Reisekamerad wollten indes nicht sogleich in die Stadt hineingehen, sondern sie machten in einem außerhalb gelegenen Wirtshause Halt, um sich zuerst besser anzuziehen und zu putzen. Denn sie wollten doch hübsch aussehen, wenn sie sich auf den Straßen zeigten. Der Wirt erzählte ihnen nun, der König sei ein lieber, guter Mann, der keinem Menschen etwas zuleide tue; aber seine Tochter, ach, du lieber Gott! das sei eine ganz schlimme Prinzessin. An Schönheit mangle es ihr zwar nicht, im Gegenteil, niemand könne schöner und liebreizender sein als sie. Aber was nütze denn all die Schönheit; deshalb sei sie doch eine böse Hexe und schuld daran, daß gar viele ausgezeichnete Prinzen ihr Leben verloren hätten. Es stehe nämlich jedermann frei, sich um sie zu bewerben, jeder könne kommen, gleichviel, ob er ein Prinz oder ein Bettler sei. Nur müsse er drei Dinge erraten, die die Prinzessin zu lösen aufgebe. Wenn er das könne, dann wolle sie ihn heiraten, und nach dem Tode ihres Vaters solle er König über das ganze Land werden. Könne er jedoch die drei Dinge nicht erraten, dann lasse sie ihn henken oder köpfen; denn so schlimm und schlecht sei die Prinzessin. Ihr Vater, der alte König, sei auch recht betrübt darüber, könne ihr aber ihr böses Treiben nicht verbieten, weil er einmal gesagt habe, er wolle mit ihren Freiern nichts zu tun haben; sie dürfe selbst tun, was sie gut dünke. Jedesmal, wenn nun ein Prinz komme und raten wolle, um die Prinzessin zu gewinnen, könne er das nicht, und dann werde er gehenkt oder geköpft. Er sei ja beizeiten gewarnt worden und hätte das Freien unterlassen können, sage die Prinzessin. Der alte König sei so betrübt über all den Kummer und das Elend, daß er jedes Jahr mit all seinen Soldaten einen ganzen Tag lang auf den Knien liege und bete, daß die Prinzessin doch gut werden möge; aber bis jetzt habe alles nichts geholfen. Das ganze Volk sei in Trauer versetzt, und im ganzen Lande herrsche große Betrübnis.

»Die abscheuliche Prinzessin!« sagte Johannes. »Sie sollte wirklich Schläge bekommen, das würde ihr gut tun! Wenn ich der alte König wäre, würde ich sie schon Mores lehren.«

In diesem Augenblick hörten sie das Volk draußen »Hurra« rufen. Die Prinzessin kam vorüber, und sie war wirklich so schön, daß alle Leute vergaßen, wie böse sie war, und deshalb riefen sie »Hurra!« Zwölf liebliche Jungfrauen, alle in weißseidenen Kleidern mit einer goldenen Tulpe in der Hand, ritten auf kohlschwarzen Rossen ihr zu Seite. Die Prinzessin aber ritt ein milchweißes Pferd, mit Diamanten und Rubinen geschmückt; ihr Reitkleid war von lauterem Golde; die Peitsche, die sie in der Hand hielt, glänzte wie ein Sonnenstrahl, und die goldene Krone auf ihrem Haupte funkelte so hell wie die Sterne droben am Himmelszelt; ihr Mantel war aus mehr als tausend prächtigen Schmetterlingsflügeln zusammengesetzt; und doch war sie selbst noch schöner als alle ihre Kleider.

Als Johannes sie erblickte, errötete sie bis an die Haarwurzeln und vermochte kein einziges Wort hervorzubringen. Die Prinzessin sah ja dem schönen Mädchen mit der goldenen Krone sprechend ähnlich, von der er in der Nacht, wo sein Vater gestorben war, geträumt hatte. Er fand sie so wunderschön, daß er sich sofort in sie verliebte und meinte, es sei gewiß nicht wahr, was man über sie sage, nämlich daß sie eine böse Hexe sei, die die Leute henken und köpfen lasse, wenn sie ihre Fragen nicht beantworten könnten. Hierauf erklärte er: »Jedermann hat ja Erlaubnis, um sie zu freien, sogar der ärmste Bettler. Ich will wirklich auch nach dem Schlosse gehen; ich kann nicht anders.«

Alle Leute rieten ihm von diesem Vorhaben ab und sagten, es würde ihm gewiß wie all den andern Freiern ergehen. Der Reisekamerad versuchte es auch, ihn von seinem Plane abzubringen. Aber Johannes sagte, es werde gewiß alles gut ablaufen. Darauf bürstete er seine Schuhe und seinen Rock, kämmte sein schönes, blondes Haar glatt und ging dann ganz allein in die Stadt hinein und auf das Schloß.

»Herein!« sagte der König, als Johannes an die Türe klopfte. Johannes öffnete, und der alte König, in Schlafrock und gestickten Pantoffeln, kam ihm entgegen. Er hatte die goldene Krone auf dem Kopfe, das Zepter in der einen und den Reichsapfel in der andern Hand. »Warte nur einen Augenblick!« sagte er und nahm zugleich den Reichsapfel unter den Arm, um Johannes die Hand reichen zu können. Als er aber wahrnahm, daß Johannes ein Freier war, begann er so bitterlich zu weinen, daß sowohl Reichsapfel als Zepter auf den Boden fielen und er sich die Augen mit seinem Schlafrocke trocknen mußte. Der arme alte König!

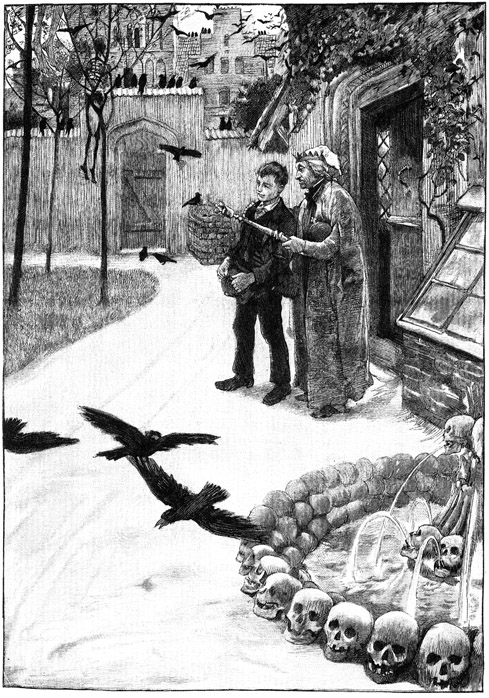

»Gib dein Vorhaben auf!« sagte er. »Es geht dir gerade wie allen andern. Du wirst es schon sehen.« Darauf führte er Johannes in den Lustgarten der Prinzessin. Da sah es allerdings gräßlich aus! An jedem Baume hingen drei bis vier Königssöhne, die um die Prinzessin geworben, jedoch die Fragen, die diese an sie gestellt, nicht hatten beantworten können. Sobald der Wind sich erhob, klapperten die Totengerippe, so daß die Vöglein erschraken und sich nicht mehr in den Garten getrauten. Alle Blumen waren hier an Menschenknochen aufgebunden, und in den Blumentöpfen standen Totenköpfe und grinsten den Beschauer an. Das war ein höchst sonderbarer Garten für eine Prinzessin.

»Hier kannst du es selbst sehen!« sagte der alte König. »Es wird dir gerade so ergehen wie all den andern, die du hier siehst. Gib darum dein Vorhaben lieber auf. Du machst mich wirklich unglücklich; denn es geht mir sehr zu Herzen.«

Johannes küßte dem guten alten Könige die Hand, sagte jedoch, es werde gewiß alles gut gehen, denn er liebe die Prinzessin gar so innig.

In diesem Augenblick kam diese selbst mit all ihren Hofdamen in den Schloßhof hereingeritten. Der König und Johannes gingen daher zu ihr hinaus, um sie zu begrüßen. Sie war in der Tat wunderschön und reichte Johannes die Hand. Da wurde dieser von einer noch heißeren Liebe ergriffen. Nein, das konnte doch gewiß keine böse Hexe sein, wie die Leute ihr nachsagten. Darauf gingen alle in den Saal hinein, und die Edelknaben boten ihnen Eingemachtes und Pfeffernüsse an. Aber der alte König konnte vor lauter Trauer gar nichts essen, und die Pfeffernüsse waren ihm auch zu hart zum Beißen.

Es wurde nun verabredet, daß Johannes am nächsten Morgen wieder aufs Schloß kommen solle, wo dann die Richter und der ganze Rat versammelt sein würden, um zu hören, wie er die ihm aufgegebenen Rätsel löse. Bis jetzt hatte aber kein einziger die erste Probe bestanden, und darum hatten alle ihr Leben eingebüßt.

Johannes war durchaus nicht in Sorge darüber, wie es ihm ergehen werde. Er war im Gegenteil recht vergnügt, dachte nur immer an die wunderschöne Prinzessin und vertraute ganz sicher darauf, daß der liebe Gott ihm helfen werde; wie, das wußte er freilich nicht und wollte auch lieber gar nicht daran denken. Er tanzte die Landstraße förmlich entlang, als er nach dem Wirtshause zurückkehrte, wo ihn der Reisekamerad erwartete.

Johannes konnte gar nicht genug erzählen, wie freundlich die Prinzessin gegen ihn gewesen und wie wunderschön sie sei. Er sehnte sich schon unaussprechlich nach dem nächsten Tage, wo er auf dem Schlosse sein Glück im Raten versuchen sollte.

Aber der Reisekamerad schüttelte den Kopf und war sehr betrübt. »Ich habe dich innig lieb«, sagte er, »wir hätten noch lange zusammen bleiben können, und nun soll ich dich schon verlieren! Du armer, lieber Johannes. Ich möchte am liebsten weinen; aber ich will dir am letzten Abend, den wir vielleicht zusammen sind, das Herz nicht schwer machen. Wir wollen im Gegenteil recht lustig sein, morgen, wenn du fort bist, kann ich mich dann ausweinen.«

In der Stadt hatte sich sofort die Nachricht verbreitet, daß ein neuer Freier um die Prinzessin angekommen sei, und es herrschte deshalb überall große Betrübnis. Das Theater blieb geschlossen; die Kuchenfrauen banden Trauerflor um ihre Zuckerschweinchen; in den Kirchen lagen der König und die Priester auf den Knien! Überall sah man Zeichen aufrichtiger Trauer. Denn es konnte ja Johannes, nach aller Meinung, unmöglich besser ergehen, als es all den andern Freiern ergangen war.

Gegen Abend bereitete der Reisekamerad eine große Bowle Punsch und sagte zu Johannes, daß sie nun recht lustig sein und auf das Wohl der Prinzessin trinken wollten. Als aber Johannes zwei Gläser Punsch getrunken hatte, wurde er so schläfrig, daß er die Augen nicht länger offen behalten konnte und einschlief. Der Reisekamerad hob ihn ganz leise vom Stuhl auf und legte ihn in sein Bett. Und als es dann dunkle Nacht war, nahm er die beiden großen Flügel, die er dem Schwane abgehauen hatte, und befestigte sie an seine Schultern. Die größte der Ruten, die er von der Frau bekommen hatte, die das Bein gebrochen, steckte er in die Tasche und flog dann über die Stadt gerade nach dem Schlosse hin, wo er sich unter dem Schlafzimmerfenster der Prinzessin in einen Winkel setzte.

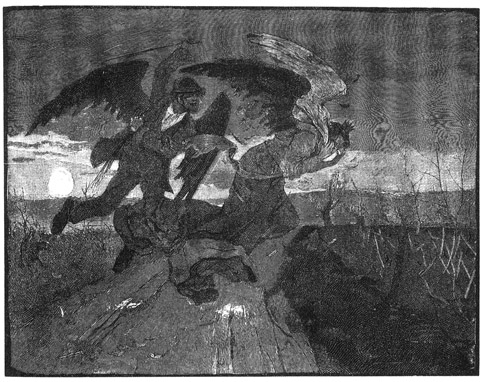

In der ganzen Stadt herrschte tiefe Stille. Nun schlug die Uhr dreiviertel auf zwölf, da öffnete sich das Fenster der Prinzessin, und diese selbst flog, in einen großen, weiten Mantel gehüllt und mit langen, schwarzen Flügeln an den Schultern, über die Stadt weg und hinaus nach einem großen Berge. Aber der Reisekamerad machte sich unsichtbar, so daß sie ihn nicht sehen konnte, flog hinter ihr her und peitschte sie mit seiner Rute dermaßen, daß das Blut hervorquoll. Huh! das war eine schreckliche Fahrt durch die Luft! Der Wind erfaßte ihren Mantel, so daß dieser sich wie ein Segel nach allen Seiten hin ausbreitete und der Mond hindurchschimmerte.

»O, wie es hagelt! Wie schrecklich es hagelt!« sagte die Prinzessin bei jedem Schlage, den sie erhielt, und den sie auch wohlverdient hatte. Endlich erreichte sie den Berg und klopfte an. Mit einem donnerähnlichen Gepolter öffnete sich dieser, und die Prinzessin ging hinein. Der Reisekamerad folgte ihr auf dem Fuße nach, denn niemand konnte ihn sehen; er war ja unsichtbar. Sie gingen durch einen großen, langen Gang, wo die Wände in einem merkwürdigen Glänze leuchteten. Es waren mehr als tausend glühende Spinnen, die an der Wand auf- und abliefen und gerade wie Feuer leuchteten. Nun kamen sie in einen großen, von Silber und Gold erbauten Saal. Rote und blaue Blumen, so groß wie Sonnenblumen, funkelten an den Wänden, aber niemand konnte die Blumen pflücken, denn deren Stengel waren häßliche, giftige Schlangen, und die Blumen selbst waren Flammen, die aus ihren Rachen hervorzüngelten. An der Decke flimmerten Leuchtkäfer und himmelblaue Fledermäuse, die mit den dünnen Flügeln schlugen. Das sah ganz absonderlich aus. Mitten im Saale stand ein Thron, der von vier Pferdegerippen mit Zaumzeug aus roten Feuerspinnen getragen wurde. Der Thron selbst war aus milchweißem Glase, und die Polster darauf bestanden aus kleinen, schwarzen Mäusen, die einander in den Schwanz bissen. Darüber war ein Thronhimmel von rosenroten Spinngeweben mit niedlichen grünen Fliegen besetzt, die wie Edelsteine funkelten. Mitten auf dem Throne saß ein alter Zauberer mit einer Krone auf seinem häßlichen Kopfe und einem Zepter in der Hand. Er küßte die Prinzessin auf die Stirne, ließ sie neben sich auf dem Throne Platz nehmen, und nun begann die Musik zu spielen. Große schwarze Heuschrecken bliesen auf der Mundharmonika, und die Eule schlug sich auf den Bauch, denn eine Trommel hatte sie nicht. Es war ein possierliches Konzert. Kleinwinzige Kobolde, mit einem Irrlicht auf der Mütze, tanzten im Saale herum. Den Reisekameraden konnte niemand sehen. Er hatte sich hinter dem Throne aufgestellt und sah und hörte alles. Die Hofleute, die nun auch erschienen, waren äußerst geputzt und vornehm. Aber wer genauer hinsah, der merkte wohl, wie es mit ihnen beschaffen war: Besenstiele waren es, mit Kohlköpfen oben darauf, nichts weiter. Der Zauberer hatte nur Leben in sie hineingehext und sie in gestickte Kleider gesteckt. Aber das war auch völlig genügend. Sie wurden ja doch nur zum Staate gebraucht.

Nachdem nun eine Zeitlang getanzt worden war, erzählte die Prinzessin dem Zauberer, daß sie einen neuen Freier bekommen habe, und fragte dann, woran sie wohl am nächsten Morgen denken solle, um ihn darnach zu fragen, wenn er nach dem Schlosse komme.

»Höre!« sagte der Zauberer, »ich will dir etwas sagen! Du mußt etwas ganz Leichtes wählen; daraufkommt er gewiß nicht. Denke an deinen einen Schuh. Das errät er nicht. Laß ihm dann den Kopf abhauen. Vergiß aber nicht, mir morgen nacht, wenn du wieder zu mir herauskommst, seine Augen mitzubringen; denn diese will ich essen.«

Die Prinzessin verneigte sich tief und versprach, die Augen nicht zu vergessen. Darauf öffnete der Zauberer den Berg, und sie flog wieder nach Hause. Aber der Reisekamerad folgte ihr und schlug sie mit seiner Rute so nachdrücklich, daß sie über das Hagelwetter tief seufzte und sich nach Kräften beeilte, durch das Fenster wieder in ihr Schlafzimmer zu gelangen. Der Reisekamerad aber flog nach dem Wirtshaus zurück, wo Johannes noch fest schlief, band seine Flügel ab und legte sich auch zu Bett, denn er mußte wahrhaftig müde sein.

Es war noch ganz früh am Morgen, als Johannes erwachte. Der Reisekamerad erhob sich auch und erzählte, er habe in der Nacht einen höchst sonderbaren Traum von einer Prinzessin und einem ihrer Schuhe gehabt. Er bat Johannes deshalb, die Prinzessin doch ganz gewiß zu fragen, ob sie nicht an ihren einen Schuh gedacht habe. Denn das hatte er ja im Berge von dem Zauberer gehört; doch wollte er Johannes davon nichts mitteilen und sagte daher auch nichts weiter.

»Ja, ich kann ebensogut darnach wie nach etwas anderem fragen«, sagte Johannes. »Vielleicht hast du gerade das richtige geträumt; denn ich habe das feste Vertrauen, daß mir der liebe Gott helfen wird. Aber ich will dir doch für alle Fälle Lebewohl sagen. Wenn ich falsch rate, werde ich dich ja nicht wiedersehen.«

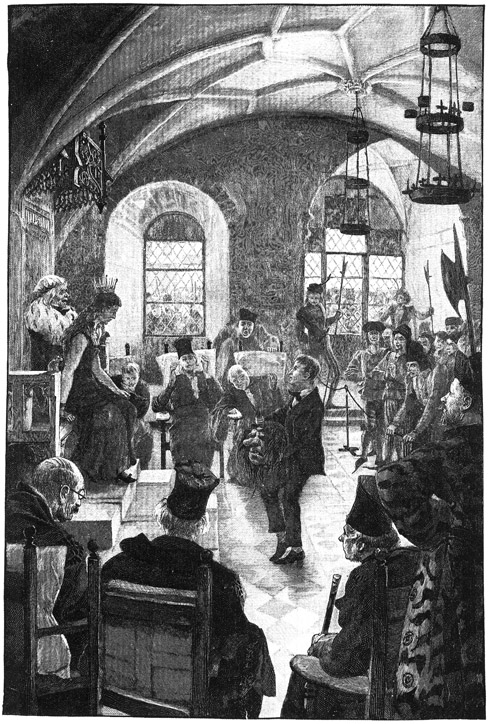

Sie küßten einander, und darauf ging Johannes in die Stadt hinein aufs Schloß. Der ganze Saal wimmelte von Menschen. Die Richter saßen in ihren Lehnstühlen und hatten Kissen von Eiderdaunen hinter dem Kopfe, denn sie hatten gar viel zu denken. Der alte König erhob sich und trocknete sich die Augen mit einem weißen Taschentuche. Nun trat die Prinzessin herein. Sie sah noch viel schöner als gestern aus und grüßte alle Anwesenden auf das freundlichste. Johannes aber reichte sie die Hand und sagte: »Guten Morgen, mein Freund!«

Nun sollte Johannes erraten, woran sie gedacht habe. Lieber Gott! wie freundlich sah sie ihn an. Kaum jedoch hatte sie ihn das Wort »Schuh« aussprechen hören, als sie kreideweiß im Gesicht wurde und ein Zittern durch ihren ganzen Körper ging. Aber sie konnte nichts machen, er hatte richtig geraten.

Potztausend! wie vergnügt wurde da der alte König. Er schlug einen Purzelbaum vor lauter Wonne, und alle Anwesenden klatschten ihm und Johannes, der die erste Frage richtig beantwortet hatte, lauten Beifall zu.

Der Reisekamerad strahlte vor Freude, als er hörte, wie gut es abgelaufen war. Johannes aber faltete die Hände und dankte dem lieben Gott, der ihm gewiß auch die beiden andern Male helfen werde. Am nächsten Tage schon sollte wieder geraten werden.

Der Abend verging gerade wie der gestrige. Als Johannes eingeschlafen war, flog der Reisekamerad hinter der Prinzessin her nach dem Berge und schlug sie noch stärker als das erste Mal; denn nun hatte er zwei Ruten mitgenommen. Niemand sah ihn, er aber hörte alles. Diesmal wollte die Prinzessin an ihren Handschuh denken, und das erzählte er Johannes wieder, als ob er es geträumt habe. Da war es für Johannes leicht, richtig zu raten; und auf dem Schlosse entstand großer Jubel darüber. Der ganze Hof schlug nun Purzelbäume, wie er es vom König beim ersten Mal gesehen hatte. Die Prinzessin aber lag auf dem Sofa und brachte nicht ein einziges Wort über die Lippen. Nun kam es darauf an, ob Johannes auch das dritte Mal richtig raten konnte. Gelang es ihm, dann bekam er die Prinzessin und erbte das ganze Königreich, sobald der alte König starb, riet er aber falsch, so verlor er sein Leben, und der Zauberer aß seine schönen blauen Augen.

Am Abend vorher ging Johannes früh zu Bett, sprach sein Abendgebet und schlief dann ruhig ein. Der Reisekamerad aber band seine Flügel auf den Rücken, gürtete den Säbel an seine Seite, nahm alle drei Ruten zur Hand und flog nach dem Schlosse.

Es war eine stockfinstere Nacht, und es stürmte, daß die Ziegel von den Dächern flogen und im Garten die Bäume, an denen die Gerippe hingen, sich bei jedem Windstoße wie Schilf bogen. Es blitzte unaufhörlich, und der Donner rollte die ganze Nacht hindurch, als ob es nur ein einziger Schlag wäre. Nun öffnete sich das Fenster, und die Prinzessin flog heraus. Sie war todesblaß; aber sie lachte über das Unwetter, das ihr noch gar nicht wild und stürmisch genug vorkam. Ihr weißer Mantel wogte wie ein großes Segel um sie her. Aber der Reisekamerad peitschte sie mit seinen drei Ruten dergestalt, daß das Blut auf die Erde tröpfelte und sie zuletzt kaum mehr weiterfliegen konnte. Endlich erreichte sie den Berg.

»Es hagelt und stürmt entsetzlich«, sagte sie, »in meinem ganzen Leben bin ich noch nie in solch einem Wetter im Freien gewesen.«

»Man kann auch des Guten zu viel bekommen«, sagte der Zauberer. Darauf erzählte die Prinzessin, daß Johannes auch das zweite Mal richtig geraten habe. Wenn es ihm nun morgen wieder gelinge, dann habe er gewonnen, und sie könne dann nie wieder zu dem Zauberer in den Berg hinauskommen und auch nicht, wie bisher, Zauberkünste ausführen; deshalb sei sie sehr betrübt.

»Er soll es nicht erraten können!« sagte der Zauberer. »Es wird mir schon etwas einfallen, worauf er niemals kommt; er müßte denn ein noch größerer Zauberer als ich sein. Aber nun wollen wir lustig sein!« Damit faßte er die Prinzessin an beiden Händen, und sie tanzten mit all den im Saale anwesenden Kobolden und Irrwischen im Kreise herum. Die roten Spinnen sprangen ebenso lustig an den Wänden auf und nieder, daß es wie funkelnde Feuerblumen aussah. Die Eulen trommelten, die Grillen zirpten, und die schwarzen Heuschrecken bliesen auf der Mundharmonika. Das war ein lustiger Ball.

Als sie nun lange genug getanzt hatten, mußte die Prinzessin an die Heimkehr denken, sonst konnte sie im Schlosse vermißt werden. Der Zauberer sagte, er wolle sie begleiten, damit sie noch so lange als möglich beisammen seien.

Dann brachen sie trotz des Gewitters auf, und der Reisekamerad zerschlug seine drei Ruten auf beider Rücken. Noch nie war der Zauberer in einem solchen Hagelwetter auswärts gewesen. Vor dem Schlosse verabschiedete er sich von der Prinzessin und flüsterte ihr dabei zu: »Denke an meinen Kopf!« Aber der Reisekamerad hatte es doch gehört, und in demselben Augenblicke, wo die Prinzessin durch das Fenster in ihr Schlafzimmer schlüpfte und der Zauberer seinen Rückweg antreten wollte, ergriff er diesen an seinem langen schwarzen Barte und hieb ihm mit dem Säbel seinen garstigen Zaubererkopf dicht an den Schultern ab, so daß ihn der Zauberer selbst nicht einmal zu sehen bekam. Den Rumpf warf er ins Meer, den Fischen vor, den Kopf aber tauchte er nur ins Wasser und band ihn darauf in sein seidenes Taschentuch, nahm ihn mit nach seiner Herberge und legte sich dann schlafen.

Am nächsten Morgen gab er Johannes das Taschentuch, sagte aber, er dürfe es nicht eher aufknüpfen, als bis die Prinzessin nach dem Gegenstande, an den sie gedacht habe, frage.

Diesmal waren so viele Menschen im Saale des Schlosses versammelt, daß sie so dicht wie Radieschen in einem Büschel nebeneinander standen. Die Richter saßen in ihren Stühlen mit den weichen Kopfkissen, und der alte König hatte neue Kleider an; die goldene Krone und das Zepter waren blank geputzt, was außerordentlich prächtig aussah. Aber die Prinzessin war schrecklich bleich und trug ein kohlschwarzes Gewand, als sollte sie einem Begräbnisse anwohnen.

»Woran habe ich gedacht?« sagte sie zu Johannes. Sogleich knüpfte dieser sein Taschentuch auf und erschrak selbst aufs heftigste, als er den abscheulichen Zaubererkopf erblickte. Alle Anwesenden wurden von Entsetzen ergriffen. Aber die Prinzessin saß wie versteinert da und konnte kein Wort hervorbringen. Endlich erhob sie sich und reichte Johannes die Hand; denn er hatte ja richtig geraten. Sie sah weder ihn noch einen andern an, sondern sagte mit einem tiefen Seufzer: »Nun bist du mein Herr! Heute abend wollen wir Hochzeit halten!«

»Das gefällt mir!« sagte der alte König. »So soll es sein!« Alle Leute riefen »Hurra!« die Wachparade ließ ihre Weisen auf der Straße ertönen; die Glocken läuteten, und die Kuchenweiber nahmen den Trauerflor von ihren Zuckerschweinchen ab. Denn nun herrschte überall Glück und Freude. Drei ganze gebratene Ochsen, mit Enten und Hühnern gefüllt, wurden mitten auf dem Markte aufgetragen, und jeder konnte sich nach Belieben ein Stück davon abschneiden. Aus den Springbrunnen sprang der köstlichste Wein, und wer sich beim Bäcker eine Dreierbrezel kaufte, der bekam als Zugabe sechs große Wecken, und sogar mit Rosinen gespickte.

Am Abend wurde die ganze Stadt illuminiert. Die Soldaten schossen mit Kanonen und die Knaben mit Knallerbsen, und oben auf dem Schlosse wurde gegessen und getrunken, angestoßen und gesprungen. All die vornehmen Herren und schönen Fräulein tanzten miteinander und weithin erschallte ihr Gesang:

»Die schönsten der Mädchen in fröhlichem Reih'n,

Zum Tanze bereit schon sie stehen.

Jetzt schlagen die Pauken lustig darein,

Die Paare gar zierlich sich drehen. –

Ja, tanzet und stampfet nur zu,

Bis die Sohle durch ist am Schuh!«

– Allein die Prinzessin war ja immer noch eine Hexe und hatte Johannes gar nicht lieb. Das wußte der Reisekamerad, und deshalb gab er Johannes drei Federn aus den Schwanenflügeln sowie ein Fläschchen, das nur wenige Tropfen enthielt. Zugleich riet er ihm, er solle ein großes, mit Wasser gefülltes Gefäß vor das Bett der Prinzessin setzen lassen und ihr, wenn sie am Abend ins Bett steigen wolle, einen kleinen Stoß versetzen, so daß sie ins Wasser hineinfalle. Dann solle er sie dreimal untertauchen, nachdem er vorher die Federn und die Tropfen hineingetan habe. Alsdann werde der Zauber von ihr weichen und sie ihn von Herzen lieb gewinnen.

Johannes tat, wie ihm der Reisekamerad angeraten hatte. Die Prinzessin schrie laut auf, als er sie unter das Wasser tauchte und wand sich als ein großer schwarzer Schwan mit funkelnden Augen unter seinen Händen. Als sie zum zweiten Mal über dem Wasser auftauchte, war der Schwan bis auf einen schwarzen Ring um den Hals ganz weiß. Johannes betete zu Gott und ließ zum dritten Mal das Wasser über dem Vogel zusammenschlagen, und in demselben Augenblick verwandelte sich der Schwan in die schönste Prinzessin. Sie war jetzt noch viel schöner als vorher und dankte ihm mit Tränen in ihren prachtvollen Augen, daß er sie von ihrem bösen Zauber erlöst habe.

Am nächsten Morgen kam der alte König mit seinem ganzen Hofstaate, und da wollte das Glückwünschen kein Ende nehmen. Zuallerletzt kam auch der Reisekamerad. Er hatte seinen Stock in der Hand und den Ranzen auf dem Rücken. Johannes küßte ihn vielmals und sagte, er dürfe nicht fortreisen, sondern müsse immer bei ihm bleiben; denn er sei ja die Ursache seines ganzen Glückes. Aber der Reisekamerad schüttelte den Kopf und sagte gar mild und freundlich: »Nein, nun ist meine Zeit um. Ich habe nur meine Schuld bezahlt. Erinnerst du dich des toten Mannes, dem die bösen Menschen Übles zufügen wollten? Du gabst alles, was du besaßest, damit er im Grabe Ruhe finden könne. Der Tote bin ich!«

In demselben Augenblicke war er verschwunden.

Die Hochzeitsfeier dauerte einen ganzen Monat. Johannes und die Prinzessin hatten einander innig lieb. Der alte König erlebte noch viel frohe Tage und ließ seine niedlichen, kleinen Enkelkinder auf seinen Knien reiten und mit seinem Zepter spielen. Johannes aber wurde König über das ganze Reich.