|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Woher ich die Geschichte habe, möchtest du wissen? Ich habe sie aus der alten Tonne, worin die Makulatur ist.

Manches gute und seltene Buch ist schon zum Gewürzkrämer und Gemüsehändler gewandert, nicht um gelesen zu werden, sondern als ein unentbehrlicher Artikel. Tüten muß der Kaufmann haben, Tüten zu Stärke und Kaffeebohnen, und auch Einschlagpapier zu Heringen, Butter und Käse. Man kann auch geschriebenes Papier dazu verwenden.

Ja, manches wird unter die Makulatur geworfen, was gar nicht darunter gehört.

Ich kenne einen Gewürzkrämerlehrling, den Sohn eines Hökers. Zuerst war er unten im Kellerladen. Aber er ist heraufgekommen, und jetzt ist er in dem schönen Kolonialwarengeschäft im Erdgeschoß. Er ist ein recht belesener Mensch, und seine Bildung hat er aus der Makulatur geschöpft, sowohl aus der gedruckten als auch aus der geschriebenen. Er hat eine ganz interessante Sammlung, in der sich manch wichtiges Aktenstück befindet, das wohl aus dem Papierkorb des einen oder andern allzu beschäftigten, zerstreuten Beamten stammt; desgleichen vertrauliche Briefe von einer Freundin an die andere: Berichte über Skandalgeschichten, die man nicht weitersagen darf. Mein Bekannter ist sozusagen eine lebendige Rettungsanstalt für einen bedeutenden Teil der neuen Literatur, und es steht ihm da ein reiches Arbeitsfeld zur Verfügung, nämlich die ganze Makulatur seines Prinzipals sowie die seiner Eltern, und er hat dadurch schon manches Buch oder einzelne Blätter eines Buches, die des wiederholten Lesens wohl wert sind, gerettet.

Kürzlich hat er mir seine Sammlung gedruckter und geschriebener Sachen gezeigt; das meiste stammt aus der Tonne des Hökers. Während ich sie betrachtete, fielen meine Blicke auf ein paar Blätter aus einem größeren geschriebenen Heft, die durch ihre außerordentlich schöne und deutliche Handschrift sofort meine Aufmerksamkeit auf sich lenkten.

»Das hat der Student geschrieben«, sagte er, »der Student, der in dem gegenüberliegenden Hause wohnte und vor vier Wochen starb. Wie aus den Blättern hervorgeht, litt er häufig an schrecklichem Zahnweh. Es ist ganz unterhaltend zu lesen, leider sind nur noch diese wenigen Blätter vorhanden. Es war ein ganzes Heft. Meine Eltern gaben der Hauswirtin des Studenten ein halbes Pfund Schmierseife dafür. Dies ist alles, was ich noch davon ergatterte.«

Ich entlehnte die Blätter, und nun sollt ihr hören, was darin stand.

»Tante gab mir immer allerlei Süßigkeiten, als ich noch klein war. Meine Zähne vertrugen sie und wurden nicht schlecht davon. Jetzt bin ich erwachsen und bin Student, aber sie verwöhnt mich noch immer mit Süßigkeiten; sie sagt nämlich, ich sei ein Dichter.

Ach, poetisches Talent habe ich wohl, aber eben nicht genug! Oft, wenn ich auf den Straßen herumgehe, kommt es mir vor, als ob ich in einer großen Bibliothek umherwanderte, die mit ihren gefüllten Bücherbrettern die einzelnen Stockwerke der Häuser darstellt.

Hier steht eine Alltagsgeschichte, dort ein gutes, altes Lustspiel, dann gelehrte Bücher über alle Zweige der Wissenschaft und dort drüben Schmutzliteratur neben guten, erbaulichen Schriften. O, ich kann mir über alle diese Bücher die schönsten Sachen ausdenken! Ja, ich habe poetisches Talent, aber eben leider nicht genug. Viele haben sicher ebensoviel als ich, ohne daß sie deshalb ein Schild oder ein Halsband mit der Inschrift ›Dichter‹ darauf tragen würden.

Sie haben eben, gerade wie ich auch, eine Gottesgabe empfangen, einen Segen, der wohl groß genug für einen selbst ist, aber doch zu klein, um andere noch damit versorgen zu können. Diese Gabe gleicht einem Sonnenstrahl und erfüllt Herz und Gedanken; sie kommt wie süßer Blumenduft oder auch wie eine einmal gehörte Melodie, deren man sich kaum noch erinnern kann.

Neulich abends saß ich in meiner Stube und hätte gern noch etwas Hübsches gelesen; allein ich hatte weder ein Buch noch eine Zeitung zur Hand. Da flog plötzlich ein frisches, grünes Lindenblatt zu meinem Fenster herein; der Luftzug hatte es durch das offene Fenster hereingeweht. Ich betrachtete das feine Geäder des Blattes; ein Würmchen kroch darüber hin, als ob es das Blatt genau studieren wollte. Da mußte ich an menschliche Weisheit denken: wir Menschen kriechen auch auf einem Blatt herum und kennen nur das eine, aber dann halten wir gleich einen Vortrag über den ganzen großen Baum: die Wurzel, den Stamm und die Krone. Der große Baum aber ist Gott, die Welt, die Unsterblichkeit, und vom Ganzen kennen wir doch nur ein einziges kleines Blatt.

Gerade wie ich darüber nachdachte, kam Tante Mille zu mir.

Ich zeigte ihr das Blatt mit dem Würmchen darauf und teilte ihr meine Gedanken darüber mit. Da leuchtete ihr Auge in hellem Glanz.

»Du bist ein Dichter«, sagte sie, »vielleicht der größte, den wir haben! Wenn ich das noch erleben darf, dann will ich gerne sterben! Seit damals Bierbrauer Rasmus begraben wurde, hast du mich stets mit deiner Phantasie in Erstaunen versetzt.«

Das sagte Tante Mille und küßte mich.

Wer ist denn aber Tante Mille, und wer war Bierbrauer Rasmus?

Die Tante unserer Mutter wurde von uns Kindern auch Tante genannt, Tante Mille; wir hatten gar keinen andern Namen für sie.

Sie gab uns immer Eingemachtes und Zucker, obgleich dies sehr nachteilig für unsere Zähne war. »Ich bin eben den lieben Kindern gegenüber so schwach«, pflegte sie zu sagen, »es wäre ja grausam, ihnen das bißchen Näscherei, das sie so gern mögen, nicht zu gönnen.«

Und deshalb hatten wir auch die Tante innig lieb.

Die Tante war ein altes Fräulein, ja, so lange ich zurückdenken kann, war sie immer alt gewesen, aber dafür sah sie auch immer gleich aus und schien gar nicht älter zu werden. In ihren jungen Jahren hatte sie viel an Zahnweh gelitten und sprach auch oft und gern davon, weshalb sie auch ihr Freund, der Bierbrauer Rasmus, im Scherz »Tante Zahnweh« nannte.

Während seiner letzten Lebensjahre braute er indes kein Bier mehr, sondern lebte von seinen Zinsen. Er kam sehr oft zu Tante und war einige Jahre älter sie. Er selbst hatte aber gar keine Zähne mehr, sondern nur noch ein paar schwarze Stumpen.

»Ich habe als kleines Kind zu viel Zucker gegessen«, sagte er zu uns Kindern, »und dann sieht man im Alter so aus; merkt euch das!«

»Aber die Tante hat gewiß in ihrer Kindheit nie Zucker gegessen; denn sie hat ja die schönsten weißen Zähne«, meinten wir.

»Ja, aber sie schont sie auch gewaltig und schläft nachts ohne sie«, erwiderte Bierbrauer Rasmus. Das war nun boshaft gesprochen, das verstanden wir Kinder wohl. Allein Tante sagte, es sei nur ein Scherz und gar nicht schlimm gemeint. Einmal erzählte Tante bei einem Gabelfrühstück, sie habe in der Nacht einen bösen Traum gehabt, es sei ihr da einer ihrer Zähne ausgefallen. »Und das bedeutet«, fuhr sie fort, »daß ich einen wahren Freund oder eine wahre Freundin verlieren werde.«

»Wenn es ein falscher Zahn war, dann kann es höchstens bedeuten, daß Sie einen falschen Freund verlieren werden«, sagte der Bierbrauer lächelnd.

»Sie sind ein unhöflicher alter Herr!« rief die Tante so ärgerlich, wie ich sie nie vorher und auch später nie wieder gesehen habe.

Aber nachdem Herr Rasmus gegangen war, sagte Tante Mille zu uns, es sei alles nur eine Neckerei von ihrem alten Freund gewesen; er sei der edelste Mensch auf der ganzen Welt, und wenn er einmal sterbe, werde er gleich in einen kleinen Engel droben im Himmelreich verwandelt werden.

Ich dachte viel über diese Verwandlung nach und fragte mich, ob ich ihn wohl in der neuen Gestalt wiedererkennen würde.

Als Tante noch jung war und er natürlich auch, hatte er um ihre Hand angehalten. Allein sie bedachte sich zu lange, blieb dann sitzen und wurde ein altes Fräulein, war aber doch bis zu seinem Tode seine treue Freundin.

Dann starb Bierbrauer Rasmus.

Er wurde in dem teuersten Leichenwagen, dem ein großes Trauergeleit folgte, bestehend aus vielen Herrn in Uniform und mit Orden geschmückt, auf den Kirchhof gefahren.

Während der Zug an unserem Hause vorüberkam, stand Tante in einem schwarzen Kleid mit uns Kindern am Fenster; nur das Brüderchen, das der Storch erst vor acht Tagen gebracht hatte, war nicht dabei.

Nachdem das Begräbnis vorüber und die Straße wieder menschenleer war, wollte sich Tante vom Fenster entfernen, allein ich hielt sie zurück, ich wartete noch auf den Engel; denn der Bierbrauer war ja jetzt ein kleines Gotteskind mit Flügeln und mußte gleich erscheinen.

»Tante«, sagte ich, »glaubst du nicht, daß er jetzt kommt? Oder daß der Storch, wenn er uns wieder einen kleinen Bruder bringt, uns den Engel Rasmus zuführen wird?«

Tante war von diesem Erzeugnis meiner Phantasie ganz überwältigt.

»Das Kind wird einmal ein großer Dichter werden!« sagte sie, und diesen Ausspruch wiederholte sie während meiner ganzen Schulzeit und auch nach meiner Konfirmation, ja, sie wiederholt ihn sogar jetzt immer noch, nachdem ich schon seit langer Zeit Student bin. Sie war und ist mir die treueste, teilnehmendste Freundin, sowohl bei meinen Dichterwehen als beim Zahnweh; denn ich habe leider hin und wieder von allen beiden recht schlimme Anfälle.

»Schreibe nur deine Gedanken nieder«, sagt sie, »und lege sie dann in die Schublade. Das tat Jean Paul, und er wurde ein großer Dichter, wenn er auch nicht gerade mein Liebling ist. Er ist mir nicht spannend genug! Du aber mußt spannend schreiben, und ich bin überzeugt, es wird dir gelingen.«

So sprach meine Tante, und in der darauffolgenden Nacht lag ich schlaflos auf meinem Lager, das Herz voll heißer Sehnsucht, voll Drang und Lust, wirklich der Dichter zu werden, den die Tante in mir zu ahnen glaubte. Ja, ich lag in Dichterwehen, aber, ach! es gibt noch ein viel schlimmeres Weh – und das ist das Zahnweh. Das bohrte und sägte in meinem Gebiß, und ich wurde ein elender, sich krümmender Erdenwurm mit einem Kräutersack auf der Wange und einer spanischen Fliege hinter dem Ohr.

»Das kenne ich aus eigener Erfahrung«, sagte die Tante. Ein teilnehmendes Lächeln spielte dabei um ihren Mund, aber ihre Zähne glänzten wie Elfenbein.

*

Aber nun muß ich zu einem neuen Abschnitt in meiner Geschichte und der meiner Tante übergehen.

Ich bin umgezogen und wohne nun seit vier Wochen in meinem neuen Zimmer. Kürzlich sprach ich mit Tante über meine neue Wohnung.

»Ich wohne bei einer stillen Familie, die sich gar nicht um mich kümmert, selbst wenn ich dreimal klingle. Im übrigen ist das Haus selbst gar nicht still, im Gegenteil, das Treiben und Lärmen von Menschen und Wind und Wetter dringt von allen Seiten auf mich ein. Mein Zimmer befindet sich gerade über der Einfahrt, und so oft ein Wagen herein- oder hinausfährt, bewegen sich alle Bilder an meinen Wänden. Die Türe wird mit solchem Gekrach und mit solcher Wucht zugeschlagen, daß man meinen könnte, es rühre von einem Erdbeben her. Wenn ich im Bett liege, fühle ich die Stöße in allen Gliedern; aber das soll ja nervenstärkend sein. Wenn ein Wind geht – und es windet ja hierzulande eigentlich immer –, dann schwingen die langen Fensterhaken draußen hin und her und schlagen klirrend an die Mauer. Die Hausglocke des Nachbars drüben auf dem Hofe ertönt auch bei jedem Windstoß. Die Hausbewohner kommen abends einzeln nach Hause, oft spät in der Nacht, ja oft erst gegen Morgen. Im Zimmer gerade über mir wohnt ein Musiklehrer, der Unterricht im Posaunenblasen gibt, und er ist immer der letzte von allen, geht dann aber nicht gleich zu Bett, sondern macht mit schwerem Tritt in eisenbeschlagenen Stiefeln noch einen kleinen Mitternachtsspaziergang in seinem Zimmer.

Vorfenster gibt es keine hier, aber eine zerbrochene Fensterscheibe, die freilich meine Hauswirtin mit Papier verklebt hat. Allein der Wind dringt doch durch den Sprung und bringt einen Laut hervor, wie eine große summende Fliege. Das ist meine Zimmermusik. Schlafe ich dann wirklich ein, so werde ich nach kurzer Zeit durch das Krähen eines Hahns wieder geweckt; ja Hahn und Henne verkünden aus dem Hühnerstall des Kellerbewohners, daß der Morgen graut.

Die kleinen Ponys, die keinen eigentlichen Stall haben, sondern in dem Bretterverschlag unter der Treppe angebunden stehen, stoßen an die Türe und die Bretterwand, um sich etwas Bewegung zu machen.

Der Morgen dämmert, und der Portier, der mit seiner Familie oben in der Dachkammer schläft, poltert die Treppe herunter. Die Holzschuhe klappern, die Haustüre wird krachend auf- und zugeschlagen, so daß das ganze Haus zittert, und wenn das überstanden ist, beginnt der Bewohner über mir gymnastische Übungen zu machen: er hebt mit jeder Hand eine schwere Eisenkugel auf, kann sie aber nicht halten, und so fallen sie wieder und wieder auf den Boden, während gleichzeitig die Jugend des Hauses, die in die Schule muß, schreiend und tobend die Treppe hinabstürmt. Ich gehe ans Fenster und öffne es, und das erquickt mich, das heißt wenn überhaupt frische Luft zum Einatmen da ist; im Hinterhaus wohnt nämlich eine Handschuhwäscherin, und der Geruch von Fleckenwasser trägt nicht gerade zur Luftverbesserung bei.

Sonst aber ist es ein recht angenehmes Haus, und ich wohne bei einer ›stillen Familie‹.«

So lautete die Beschreibung, die ich Tante über meine neue Wohnung machte. Natürlich war sie etwas lebhafter; denn ein mündlicher Vortrag macht immer einen frischeren Eindruck als das geschriebene Wort. »Du bist ein Dichter!« rief die Tante entzückt, »schreibe nur rasch deine Worte nieder; du bist ja ein zweiter Dickens! Dein Stil gefällt mir sogar noch besser als der seinige. Du beschreibst dein Haus, daß man es wirklich vor sich zu sehen vermeint; es schaudert einen förmlich dabei! Dichte weiter, füge noch etwas Lebendiges hinzu, Menschen, anziehende Menschen, am liebsten unglückliche!«

So beschrieb ich denn wirklich das Haus mit all seinem Lärm und Umtrieb, aber ohne Menschen und ohne Handlung. Das kam erst später.

Es war an einem Winterabend nach Schluß des Theaters; es war ein schreckliches Wetter, ein Schneesturm, daß man kaum vorwärts kommen konnte.

Tante war im Theater, und ich hatte ihr versprochen, sie nachher nach Hause zu begleiten. Aber man konnte sich kaum allein aufrecht halten, geschweige noch andere stützen und führen. Die Droschken waren alle in Beschlag genommen, und Tante wohnte weit vom Theater entfernt. Aber meine Wohnung war glücklicherweise ganz in der Nähe, sonst hätten wir vorerst in dem Schilderhäuschen unterstehen müssen.

Wir wateten förmlich in dem tiefen Schnee und kamen, von wirbelnden Schneeflocken umsaust, nur mühsam vorwärts. Ich hielt die Tante und schob sie nach besten Kräften; zwar fielen wir zweimal zu Boden, aber da fielen wir ganz weich.

Endlich erreichten wir meine Türe, wo wir uns den Schnee abschüttelten; auch auf der Treppe schüttelten wir noch immer den Schnee ab und hatten doch noch reichlich genug davon in unsern Kleidern, um den Fußboden oben im Vorzimmer damit zu überstreuen. Wir legten Oberzeug und Unterzeug und was nur immer entbehrlich war ab. Meine Hausfrau lieh Tante trockene Strümpfe und eine Morgenhaube. Das sei durchaus nötig, sagte sie, und fügte zugleich hinzu, Tante könne unmöglich in dieser Nacht nach Hause kommen; wenn aber Tante mit ihrer Wohnstube vorliebnehmen wolle, werde sie ihr auf dem Sofa, das hinter der verschlossenen Türe nach meinem Zimmer stand, rasch ein Bett zurecht machen.

Dies geschah.

In meinem Ofen wurde Feuer angezündet und die Teemaschine auf den Tisch gestellt, und da wurde es recht behaglich in meiner kleinen Stube, wenn auch nicht so schön und behaglich wie bei Tante, wo im Winter Türen und Fenster mit dicken Vorhängen verhängt sind und doppelte Teppiche, nebst drei Lagen dickem Papier darunter, den Fußboden bedecken. Dort sitzt man wie in einer wohlverschlossenen, mit warmer Luft gefüllten Flasche. Aber wie gesagt, es wurde auch bei mir ganz behaglich. Draußen jedoch heulte der Sturm ununterbrochen weiter.

Auch Tante fühlte sich ganz behaglich; sie sprach und erzählte von ihrer Jugendzeit und von Bierbrauer Rasmus.

Alte, liebe Erinnerungen tauchten auf!

Sie konnte sich noch an den Tag erinnern, da ich meinen ersten Zahn bekommen hatte und wie erfreut die Familie darüber gewesen war.

Der erste Zahn, der Unschuldszahn! Dann kamen mehrere, zuletzt eine ganze Reihe, einer neben dem andern, die niedlichsten Kinderzähne, die man sich denken konnte, und doch war dies nur die Vorhut, nicht die richtigen Zähne, die für das ganze Leben aushalten müssen.

Doch auch diese kamen, und die Weisheitszähne kamen, die Flügelmänner in der Reihe, die unter Schmerzen geboren werden. Doch sie gehen alle wieder fort, alle, alle. Sie gehen sogar vor Ablauf ihrer Dienstzeit, jawohl, auch der letzte Zahn geht, und das ist dann kein Freudentag, sondern ein Tag der Wehmut. Dann ist man alt, selbst wenn das Herz noch jung und die Laune noch heiter geblieben ist.

Solche Gedanken und Gespräche sind zwar nicht gerade erheiternd, aber doch sprachen wir von alle dem, ja, wir ergingen uns in Erinnerungen aus meiner Kinderzeit und sprachen und sprachen, und es war schon Mitternacht, als Tante endlich in der Stube nebenan zur Ruhe ging.

»Gute Nacht, mein liebes Kind!« rief sie. »Ich liege hier so bequem wie zu Hause in meiner guten Bettstatt!«

Dann wurde sie still und schlief ein, aber still wurde es weder in noch außer dem Hause. Der Sturm rüttelte an den Fenstern, schlug die lang herunterhängenden Fensterhaken klirrend an die Mauern und klingelte mit der Glocke im Hofe des Nachbars. Der Bewohner über mir kam nach Hause; er machte auch diesmal einen kleinen Nachtspaziergang, schleuderte hierauf die Stiefel von sich und begab sich dann zu Bett. Aber er schnarchte so laut, daß ich es durch die Zimmerdecke hindurch vernehmen konnte.

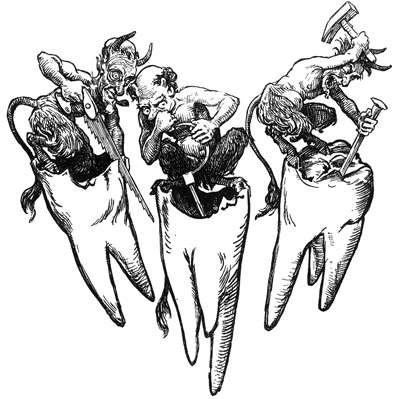

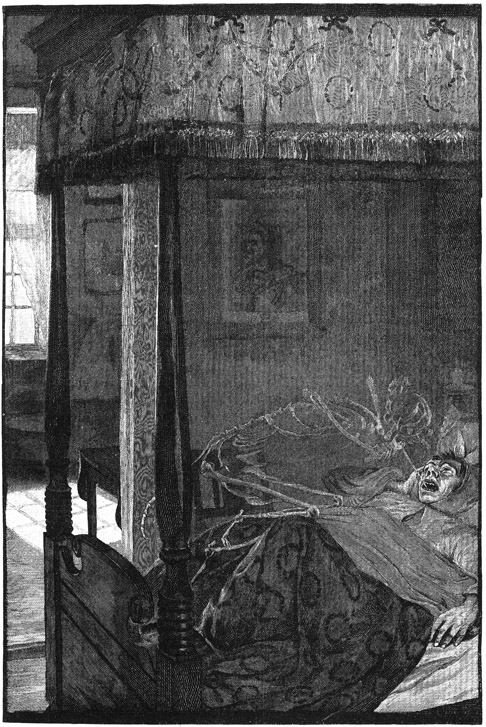

Ich fand keine Ruhe; ich konnte nicht einschlafen. Der Sturm legte sich auch nicht, er war im Gegenteil ungemein lebendig. Der Wind sang und sauste seine eigenen Weisen, und nun begannen plötzlich auch meine Zähne lebendig zu werden. Sie brummten und summten auch ihre eigenen Weisen, und die Melodie hieß: das große Zahnweh.

Vom Fenster her kam ein kalter Luftzug. Der Mondschein fiel auf den Fußboden. Seine Strahlen kamen und gingen, je nachdem die Wolken im Sturme draußen kamen und wieder verschwanden. Es war sozusagen ein Kampf zwischen Schatten und Licht, aber zuletzt schien der Schatten auf dem Fußboden die Oberhand zu gewinnen und Gestalt anzunehmen. Ich sah, wie sich etwas bewegte und fühlte plötzlich einen eiskalten Hauch.

Auf dem Fußboden saß eine lange, dünne Gestalt, wie wenn ein Kind mit dem Griffel etwas auf die Tafel zeichnet, das einen Menschen vorstellen soll: ein einziger dünner Strich ist der Körper, ein anderer, quer durch, die Arme, die Beine sind auch nur jedes ein Strich und der Kopf eine Art Kreisform mit vielen Ecken. Bald jedoch wurde die Gestalt deutlicher; sie erhielt plötzlich eine Art Gewand, zwar nur ganz dünn und durchsichtig, aber es deutete doch an, daß die Gestalt dem weiblichen Geschlecht angehörte.

Nun hörte ich ein Summen. Ging es von ihr aus oder war es der Wind, der wie eine Bremse an der zugeklebten Fensterscheibe klirrte?

Nein, sie selbst war es, Frau Zahnweh! Ihro Schrecklichkeit, Santania Infernalia. Gott schütze und bewahre uns in Gnaden vor ihrem Besuch!

»Hier ist gut sein«, summte sie, »hier ist ein Quartier für mich! Sumpfiger Boden, Moorgrund! Hier haben die Mücken mit giftigem Stachel gesummt. Jetzt habe ich den Stachel, der muß an Menschenzähnen gewetzt werden; und diejenigen des jungen Menschen dort drüben sind so weiß und glänzend! Bis jetzt sind sie gegen Zucker und Säure, Hitze und Kälte, Nußschalen und Pflaumenkerne gefeit gewesen, aber nun will ich sie rütteln und schütteln und den Zugwind in ihre Wurzeln jagen, daß sie böse Erkältungen davontragen.«

Das war eine schreckliche Rede, o welch ein fürchterlicher Gast! »Nun, du bist also ein Dichter!« sagte sie. »Ja, ich will dich dichten lehren; ich will dich in die Versmaße der Qual einweihen! Eisen und Stahl werde ich in deinen Körper hineinschaffen, und alle deine Nervenfäden werde ich berühren und daran ziehen!«

Da war es mir, als ob mir eine glühende Ahle durch den Kiefer ginge. Ich wandt und krümmte mich!

»Du hast ein ausgezeichnetes Zahnwerk«, sagte sie, »eine wahre Orgel, um darauf zu spielen. Großartiges Mundharfenkonzert mit Pauken und Trompeten, nebst Pikkoloflöte und Posaune im Weisheitszahn! Ja, ja, großartiger Poet, großartige Musik!«

Und sie spielte wahrhaftig! und schrecklich sah sie dabei aus, selbst wenn man nichts weiter von ihr sah als die Hände – die schattenhaften Hände mit den langen, spindeldürren Fingern. Ach, jeder einzelne davon war ein Marterwerkzeug: Daumen und Zeigefinger hatten eine Kneifzange und eine Schraube, der Mittelfinger endete in einer spitzigen Ahle, der Goldfinger war der Bohrer und der kleine Finger eine Spritze mit Mückengift.

»Ja, ich werde dich das Versmaß lehren: Großer Dichter, großes Zahnweh – kleiner Dichter, kleines Zahnweh! So heißt es.«

»O, laß mich nur ein kleiner sein!« bat ich. »Ich will gar kein Dichter sein, und ich bin auch keiner. Ich habe nur ab und zu einen dichterischen Anfall, gerade wie einen Zahnwehanfall! Geh fort! Geh fort, bitte!«

»Erkennst du nun, daß ich mächtiger bin als die Poesie, die Phantasie, die Mathematik und die Musik?« sagte sie. »Mächtiger als alle die gemalten und in Marmor gehauenen Empfindungen? Ich bin älter als sie alle miteinander! Dicht neben dem Paradiese wurde ich geboren, gerade davor, wo der Wind bläst und die nassen Pilze emporschießen. Ich brachte Eva dazu, daß sie bei dem kalten Wetter Kleider anzog, und Adam desgleichen. Glaube mir, das erste Zahnweh, ja, das tat weh!«

»Ich glaube alles«, sagte ich, »geh fort, ach, geh fort!«

»Ja, wenn du mir versprichst, daß du das Dichten aufgeben und nie, nie wieder Verse schreiben willst, weder auf Papier noch auf die Tafel noch auf irgend ein anderes Schreibmaterial, hörst du wohl! Dann will ich dich loslassen, aber sobald du dichtest, komme ich aufs neue!«

»Ich schwöre es dir«, sagte ich, »laß mich nur nie, nie wieder etwas von dir sehen oder fühlen!«

»Sehen sollst du mich zwar dennoch wieder, aber in einer volleren und dir mehr teuren Gestalt, als ich in diesem Augenblick bin. Du sollst mich als Tante Mille wiedersehen, und ich werde dann zu dir sagen: ›Dichte, mein lieber Junge, dichte! Du bist ein großer Dichter, vielleicht der größte, den wir haben.‹ Sobald du mir aber glaubst und zu dichten anfängst, setze ich deine Verse in Musik und spiele sie auf deiner eigenen Mundharfe, mein liebes Kind! Denke an mich, wenn du Tante Mille wiedersiehst!« Dann verschwand sie.

Zum Abschied bekam ich noch einen glühenden Nadelstich durch den Kiefer; aber der Schmerz ließ bald nach, und nun war es mir, als gleite ich auf einem weichen Wasserspiegel dahin, wo die weißen Wasserlilien mit ihren breiten grünen Blättern unter mir auf- und abschwankten, verwelkten, sich loslösten und dann versanken und ich mit ihnen, in Frieden und Ruhe aufgelöst.

»Sterben, hinschmelzen wie der Schnee!« klang und sang es im Wasser, »verdunsten wie die Wolken, vergehen wie diese!« Durch das Wasser zu mir heraufleuchteten große glänzende Namen, gleich Inschriften auf wehenden Siegesfahnen, das Patent der Unsterblichkeit – auf die Schwingen der Eintagsfliege geschrieben.

Mein Schlaf war tief, ein Schlaf ohne Traum. Ich hörte nicht das Brausen des Sturmes, nicht das Zuschlagen der Haustüre, nicht das Klingeln der Türglocke beim Nachbar und auch nicht die laute Zimmergymnastik des Posaunenkünstlers über mir.

Glückseligkeit!

Da sauste ein Windstoß durch das Fenster herein, daß die verriegelte Türe in das nächste Zimmer aufsprang. Tante fuhr auf, zog eilig Schuhe und Kleider an und kam dann zu mir herein.

»Du schliefst den Schlaf des Gerechten«, sagte sie nachher zu mir, »und ich konnte es nicht über das Herz bringen, dich zu wecken.«

Als ich von selbst erwachte und die Augen aufschlug, hatte ich ganz vergessen, daß Tante im Hause war; aber gleich fiel es mir wieder ein, und in demselben Augenblick tauchte auch die Zahnweherscheinung von heute nacht wieder vor mir auf. Traum und Wirklichkeit verschmolzen ineinander.

»Du hast wohl gestern abend, nachdem wir uns gute Nacht gesagt hatten, nichts mehr geschrieben?« sagte sie. »Ich wünschte, du hättest es getan; du bist nun einmal mein Dichter und wirst es immer bleiben!«

Es schien mir, als lächle sie hinterlistig bei diesen Worten. Ich wußte wirklich nicht mehr, ob sie meine eigene, gutmütige Tante Mille war, die mich so innig liebte, oder die Entsetzliche, der ich heute nacht das Gelübde abgelegt hatte.

»Hast du etwas gedichtet, mein liebes Kind?«

»Nein, nein!« rief ich, »du bist ja Tante Mille!«

»Allerdings, wer denn sonst?«

Und es war wirklich Tante Mille. Dann küßte sie mich, setzte sich in eine Droschke und fuhr nach Hause.

Ich aber brachte dies zu Papier, was hier geschrieben steht.

Es sind ja keine Verse und es soll nie gedruckt werden – – –«

Hier war das Manuskript zu Ende.

Mein junger Freund, der künftige Commis, konnte das Fehlende nicht auftreiben. Es war als Einschlagepapier um Butter, Heringe und Schmierseife in die Welt hinausgewandert; es hatte seine Bestimmung erfüllt.

Der Bierbrauer ist tot; die Tante ist tot; der Student ist tot, er, dessen Geistesfunken in die Papiertonne kamen! Und damit ist die Geschichte zu Ende – die Geschichte von

Tante Zahnweh.