|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Morgens, in aller Frühe, traf ich in der Hauptstadt Indiens ein. Ein Tonga brachte mich durch die stillen, noch unbelebten Straßen nach dem kleinen Hotel Albion, das im Kudziagarten, unter hohen Bäumen versteckt, gelegen ist. Die Luft war klar und rein, und es duftete nach Blumen und frisch geschnittenem Gras.

Nach dem Frühstück fuhr ich mit dem Boy in die Stadt. Die roten Straßen leuchten aus dem dunklen Grün der Mango-, Bananen- und Feigenbäume hervor, und sie werden überall mit Wasser besprengt, was eine angenehme Kühle verbreitet. Wir fahren durch das berühmte Kaschmirtor, in das 1857 beim großen Aufstand von den Engländern die erste Bresche geschlagen wurde. Im Gegensatz zu Kabul und Peshawar fällt mir sofort die bunte Tracht der Inderinnen auf. Bei den Frauen herrscht Dunkelrot und Gelb vor; sie haben ein großes Tuch – den Sari – um den Körper geschlungen, und Arme und Füße sind mit schweren silbernen Ringen geschmückt. Ihr Gang ist königlich stolz; aber ihre Gesichter sind längst nicht so schön, wie die der Frauen Peshawars und Afghanistans.

Auf den Straßen sehen wir das typische indische Bild: Ochsen- und Zebukarren, Tongas, Autos, Händler, die ihre Waren anbieten, ganz vereinzelt auch einen Europäer in weißem Tropenanzug. Alles geht ruhig und geordnet zu, und es kommt mir vor, als ob es Sonntag ist. In den Anlagen turnen Affen auf umgestürzten Baumstämmen umher, und kleine, grauschwarz gestreifte Eichhörnchen sieht man auf Schritt und Tritt. Kinder, manchmal ganz nackt, spielen am Straßenrande; Männer sitzen im Kreise im Schatten der hohen Bäume; spielen, rauchen Wasserpfeife, plaudern oder schlafen. Hin und wieder sieht man auch, wie in Afghanistan, eine ganz verschleierte Frau.

Die Hauptstraße Delhis ist die Chandni Chauk, an die sich manch traurige Erinnerung knüpft. Hier wird einem noch der Platz gezeigt, wo 1738 der Perserkönig Nadir Schah mit gezogenem Schwerte stand und zusah, wie seine Soldaten im Laufe von acht Stunden mehr als 80 000 Inder erschlugen, und wie Ströme Blutes durch die Gassen flossen. Auch 1857 hat diese Straße eine große Rolle gespielt.

Eines der imposantesten Gebäude Delhis ist unzweifelhaft die Juma Mesjid, die große Moschee. Aber etwas störte mich, wenngleich ich auf den ersten Blick nicht sagen konnte, was es war. Ich besuchte die Moschee mehrmals, und immer wieder drängte sich mir dieses Gefühl auf. Schließlich erkannte ich, daß es der Kontrast zwischen dem dunkelroten Sandstein und dem weißen Marmor war, der die Disharmonie hervorrief. Es waren diese beiden Bausteine nicht fein genug gegeneinander abgestimmt, wie etwa in Sikandra oder Agra. Der plötzliche Übergang des massiven roten Sandsteins, der den Unterbau der Moschee bildet, zu dem zarten Weiß der Minarette und Kuppeln, wirkt störend und läßt uns kalt. Es ist gerade, als ob man einem schweren, gotischen Unterbau aus dunklem Gestein einen feinen weißen Renaissancebau aufsetzen würde. Anders aber wirkt das Bild abends, wenn die Sonne untergeht, und die Schatten der Nacht sich auf die Stadt legen. Dann verschwinden die Kontraste im Bau; wie eine Silhouette steht dann die Moschee da – gewaltig, imposant, eine der schönsten Bauten, die man sich denken kann. Auf den großen Freitreppen wimmelt es dann von Menschen; kleine Verkaufsstände werden aufgeschlagen; unzählige Händler sitzen auf den Stufen im Scheine kleiner Öllampen und bieten ihre Waren an. Es ist die Seele des mohammedanischen Indiens, die hier zu uns spricht.

Ein paar Schritte durch enge Winkelgassen bringen mich von der Moschee aus nach dem Jainatempel. Ich muß meine Schuhe ausziehen, erhalte weiche Slipper und werde dann von einem Priester die weißen Marmorstufen zum Tempel geführt. Er liegt inmitten eng gedrängter Häuser und Gassen, ist nicht groß, wirkt aber durch seine Pracht und Stille. Weiße Marmorsäulen, Bogengänge bildend, und herrliche Freskenmalereien schmücken Decken und Wände. Leider sind sie aber an manchen Stellen zerstört. Der heiligste Raum ist mystisch dunkel gehalten; aber ich erkenne doch Götterbilder aus Bronze und Jade: eine Buddhastatue erhebt sich in der Mitte auf einem mit Schnitzereien und Schmuck fast überlasteten Piedestal. Leise nur bewegen wir uns, um nicht die feierliche Ruhe zu stören. Der Priester hat sein kleines Mädchen auf den Arm genommen und erklärt mir alles in freundlichster Weise.

Abends fahren wir immer in die Parkanlagen. Wir besuchen den Bergrücken, von dem aus 1857 die Stadt von den Engländern beschossen wurde. Ein einfaches Denkmal ziert jetzt diese Stätte. Wir fahren dann weiter nach dem »Flagstaff tower«, wo 1857 Frauen und Kinder Zuflucht fanden, und passieren den vizeköniglichen Palast und das »Secretarys Office«. Auch hier herrscht überall tiefes Schweigen, denn fast alle Engländer sind in den Sommersitzen im Himalaja, da die Hitze noch ziemlich groß ist. Einsam und verlassen träumen die hohen weißen Gebäude im Schatten der großen Bäume.

Auf Schritt und Tritt erhält man einen Begriff von Englands Macht, Größe und Kolonisationsfähigkeit, und man merkt bald, daß überall da, wo der »Union Jack« weht, Ruhe und Ordnung herrscht. Man staunt, wenn man sieht, was England hier in Indien geleistet hat, und sicherlich würden viele bei uns anders über Indien urteilen, wenn sie einmal längere Zeit dort weilen würden.

Draußen vor der Stadt, in einer weiten Ebene, auf die die Sonne unbarmherzig niederbrennt, reiht sich Ruine an Ruine. Das alte Gemäuer ist an vielen Stellen von Vegetation überwuchert, und grüne Papageien haben hier ihre Schlupfwinkel gefunden. Unendlich still ist es hier draußen, und ungestört kann man hier seinen Gedanken nachhängen und träumen. Träumen von dem Glanz und der Pracht, die einst hier herrschten, vor Jahrhunderten, Jahrtausenden – – – als Indraprastha als Königssitz der Pândava gegründet wurde.

Durch breite, von Tamarisken und Kandelaberkakteen eingefaßte Alleen fahren wir eines Tages gen Süden. Blaßblauer Himmel wölbt sich über dem Häusermeer der Stadt, und die Sonne übergießt alles mit ihrem hellen blendenden Licht, so daß man kaum wagt, die Augen zu öffnen. Wundervoll leuchten die Marmorkuppeln der großen Moschee in der Morgensonne!

Wir halten vor einer großen Ruine. Hoch türmen sich die von Schlingpflanzen überwucherten, gewaltigen Mauern vor uns auf. Es sind die Überreste der Purana Kila, der 1534 von dem Großmogul Humajun erbauten Zitadelle. Inmitten der hohen Mauern dehnen sich tiefgrüne Rasenflächen aus, und betäubend duftende Blumen locken Schmetterlinge an; große Falter, die mit schweren seidenen Flügeln von Blüte zu Blüte schweben. Smaragdgrüne Papageien fliegen von Gemäuer zu Gemäuer; kein Mensch ist weit und breit zu erblicken, nur der alte Wächter, der hier angestellt ist, waltet seines Amtes.

Wir fahren weiter nach dem Grabmal Humajuns. Mein Boy plaudert ständig und erzählt mir die größten Geschichten über die alten Baudenkmäler, Geschichten, die ich schon lange kenne. Ich bin unendlich froh, daß ich zu einer Zeit in Indien weile, wo noch nicht der große Fremdenstrom sich über das Land gießt. Überall bin ich fast der einzige Fremde und kann ganz ungestört Indiens Seele auf mich einwirken lassen. Was ich erlebe und zu sehen bekomme, das ist das unverfälschte, reine Indien, das Indien der alten Lieder, wie wir es uns nach den Büchern ausmalen. Je mehr ich das Land kennen und verstehen lerne, um so mehr fühle ich, daß ein großer Teil meines Lebens dem Studium dieses Märchenlandes gewidmet sein wird.

Humajuns Grabmal wirkt imposant. Im Gegensatz zur großen Moschee harmoniert hier der rote Sandstein mit dem weißen Marmor sehr gut; aber nur deshalb, weil beide Gesteine eng miteinander verzahnt sind, und der zarte weiße Marmor in den roten Sandstein des Unterbaues eingelegt ist. Wenn man durch die hohen Hallen schreitet, hallen die Schritte von den Wänden und der Decke wider, auch wenn man noch so leise auftritt, um den Frieden nicht zu stören, der in diesen heiligen Gewölben herrscht.

In der Mitte, direkt unter der hohen Kuppel, steht ein einfacher Marmorsarg. Er bezeichnet die Stelle, wo unter den Gewölben des Unterbaues der Sarkophag Humajuns steht.

Nicht weit entfernt von diesem Bau ist das Grabmal Nizum-ud-Dins, eines mohammedanischen Heiligen. Man sieht nur einfache, braungelbe Mauern aufragen; einige hohe Bäume, ein paar Bettler, die hier herumlungern, das ist alles, was man zuerst erblickt. Man muß wieder große Filzschuhe anziehen, wird dann eine Treppe auf einen Plafond hinaufgeleitet, und hier strahlt einem der weiße Marmor entgegen, daß man die Augen schließt. Eine feingeschwungene, weiße Kuppel erhebt sich im Innern, und ein Säulengang von weißem Marmor faßt sie ein. In der einen Ecke des Hofes sind drei Fürstengräber. Am Kopfende des einen steht eine Marmortafel, auf der in persischen Lettern zu lesen ist:

Laßt nichts als Gras mein Grab decken,

Gras ist die beste Decke für die arme

vergängliche Jehanara, die Schülerin

der heiligen Familie Chist, die Tochter

des Kaisers Schah Jehan.

Sie war die Lieblingstochter des Großmoguls und hat ihn bis zu seinem Tode gepflegt. – Wundervoll zart sind die Marmorschnitzereien, die die schweren Türen zieren. Mit welch unendlicher Geduld und Liebe müssen die Künstler sich dieser Arbeit hingegeben haben!

Wir gehen wieder vorbei an dem kleinen Teich, der in die Marmorplatten eingesenkt ist, steigen die steilen Stufen hinab und fahren weiter durch die glühende Chaussee nach Lalkot. Es ist sehr heiß, und wir atmen auf, als wir in dem von hohen Bäumen beschatteten Garten, der den berühmten Kutub-Minar einschließt, ankommen. Die Arbeiter, die hier die Anlagen in Ordnung halten, haben sich in den Schatten der Bäume gelegt und schlafen. Auch die Tiere scheinen in der Hitze ihren Mittagsschlaf zu halten. Die Zebus stehen unbeweglich, und die fetten schwarzen Wasserbüffel liegen in den kleinen Tümpeln am Straßenrande und träumen vor sich hin. Lange kriechen wir in den Ruinen umher, unter denen besonders die reichgeschnitzten Sandsteinpfeiler eines ehemaligen Hindutempels auffallen, der später in eine Moschee umgewandelt wurde. Im Hofe steht die berühmte eiserne Säule, die wahrscheinlich aus dem vierten Jahrhundert nach Christus stammt. Mein Boy führt mich von Ruine zu Ruine. Die Hitze ist unerträglich; kein Windzug regt sich, totenstill ist es ringsumher; nur eine Libelle summt leise an uns vorüber. Der 70 Meter hohe Kutub – Minarett und Siegesturm zugleich –, aus rotem Sandstein und weißem Marmor, steht wie ein Wächter inmitten der Ruinenfelder.

In dem kleinen Bungalow, das inmitten des Gartens errichtet ist, nehme ich mein Mittagessen ein. Die Ruhe und der Frieden ringsumher stimmen einen feierlich und glücklich. Stundenlang könnte man hier auf der Gartenterrasse sitzen und träumen.

Nachmittags fahren wir durch Raisina (Neu-Delhi) nach Delhi zurück, und abends unternehme ich noch eine kleine Spazierfahrt durch den Kudziapark. Die Luft ist herrlich, und man atmet tief; wir kommen an einem kleinen See vorbei, der von Palmenwald eingefaßt ist. Wie schwarze Silhouetten heben sich die Bäume vom goldgelben Abendhimmel ab.

Am anderen Tage besuche ich das Fort. Ich hatte schon bei meinem Besuche der großen Moschee Gelegenheit gehabt, seine gewaltigen, roten Sandsteinmauern zu bewundern. Hat man im Innern das reich ornamentierte Tor, das beim Empfang von Gästen als Musikhalle diente, passiert, so öffnet sich einem ein großer, mit prächtigem Rasen bedeckter Innenhof, in dem sich die weißen Marmorprachtbauten Schah Jehans erheben. Der Diwan-i-Khas, die private Audienzhalle, ist vielleicht das schönste Gebäude, das ich je gesehen habe. Es ist unglaublich, was hier aus dem weißen Marmor herausgearbeitet ist! Schneeweiße Säulen, mit zierlichsten Blumenmustern aus Halbedelsteinen, die in den Marmor eingelegt sind, heben sich von dem tiefen Grün der Rasenflächen und dem roten Boden der Wege ab. Durch die Marmorgitter scheint die Sonne in die weiße Halle, und ihre Strahlen spielen auf den blanken Steinplatten. Hier in dieser Halle war es, wo 1738 Nadir Schah und Bahadur, König von Indien, am Vorabend des großen Massakers zusammensaßen, die Wasserpfeife rauchten und aus kleinen Täßchen Mokka tranken. Am folgenden Tage, um die gleiche Zeit, waren mehr als 80 000 Inder von den Persern ermordet. Die Annalen erzählen uns, daß Bahadur mit Tränen im Auge vor dem Perserkönig niederfiel und für sein unglückliches Volk Gnade erflehte. Hier war es auch, wo die Großmoguln ihre Feste abhielten. Dann wurde der Marmorboden mit kostbaren Seidenteppichen ausgelegt und im Hofe ein Prachtzelt errichtet. Der Glanz und die Pracht müssen zu jener Zeit unbeschreiblich gewesen sein. Und hier wurden die Nachkommen des großen Akbar 1788 gefoltert und der greise Kaiser von Gulam Kadir, geblendet. Im Garten, etwas versteckt zwischen Grün, liegt wie ein verborgenes Kleinod die Perlenmoschee, ganz aus weißem und grauem Marmor, mit drei vergoldeten Kuppeln. Sie wurde 1659, von Aurengseb erbaut. Am Abend spät sage ich Delhi Lebewohl und fahre weiter nach Jaipur.

In einer schwülen Tropensommernacht, deren schwerer, süßer Blütenduft mich fast zu ersticken drohte, traf ich in Jaipur ein. Das Mondlicht lag silbern auf der von großen Kandelaberkakteen eingefaßten Straße, als mich eine alte Kutsche nach dem von Indern geleiteten Kaisar-i-Hind-Hotel brachte.

Als ich nach kurzem Schlaf erwache, liegt flutendes Sonnenlicht über dem Land, und ein tiefblauer Himmel spannt sich über der rosenroten Stadt. Die großen, breiten Straßen sind von Kandelaberkakteen eingefaßt, an denen leuchtend gelbe Blüten hängen. Kamelreiter traben vorbei, heilige Zebus liegen auf den Trottoirs und lassen sich von der Sonne bescheinen, Ziegen turnen auf den Wellblechdächern umher, und Männer, Frauen und Kinder in buntesten Trachten geben dem Bilde ein märchenhaftes Gepräge.

Wir besuchen einen Hindutempel. Im Hofe, unter einem Baldachin, steht eine große Bronzestatue, Schiwas Reitstier Nandi darstellend. Priester in weißen Gewändern gehen still umher, besprengen die Götterbilder mit heiligem Wasser und bewerfen sie mit Reis. Unter einem großen Mangobaume steht die Figur des Affengottes Hanuman, dem einige Kränze gelber Ringelblumen umgehängt sind. Verträumt liegt in der einen Ecke ein Brunnen. Ein kleines Mädchen schöpft hier Wasser; als ich vorgehe, da sieht sie mich und blickt mich erschrocken aus ihren großen, dunklen Augen an. Sie weiß nicht recht, ob sie bleiben oder fortlaufen soll. Ich war – außer den vier bis fünf stationierten englischen Beamten – der einzige Europäer in der Stadt und fiel deshalb überall sehr auf.

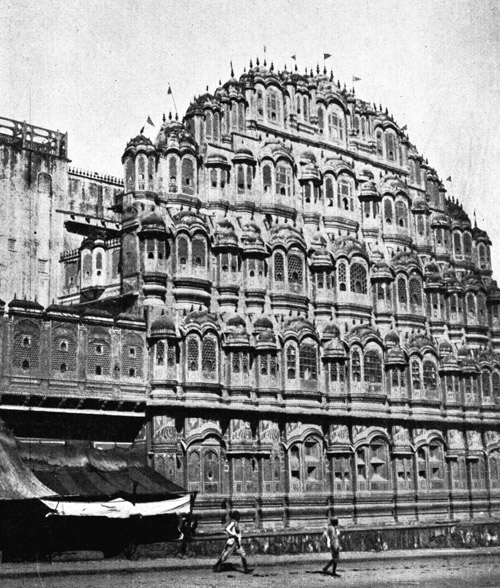

Alle Häuser Jaipurs sind rosa getüncht; viele sind noch mit Bildern aus der Hindu-Mythologie bunt bemalt. Imposant wirkt der von Jai Singh II. erbaute »Palast der Winde«, mit mehr als 50 Erkern an Stelle der Fenster (Abb. 66). In den offenen Erdgeschossen befinden sich die Verkaufsstände, in den oberen Stockwerken die Wohnräume. Immer märchenhafter wird das Bild! Hunderte von Tauben flattern auf den großen Plätzen umher, wo sie gefüttert werden; Zebus, mit blauen Glasperlenketten behangen, stehen regungslos umher, als ob sie träumten. Grüne Papageien fliegen krächzend über die Straßen, und Affen turnen auf den Gesimsen der Häuser umher.

66. Palast der Winde, Jaipur

Durch enge Winkelgassen gehen wir zum Goldschmied, der die berühmten emaillierten Jaipur-Goldwaren herstellt. Wir sitzen auf einer Veranda; er holt ein kleines Tischchen, legt eine schwarze Decke darauf und läßt eine verschlossene Kiste bringen. Er öffnet sie behutsam und breitet seine goldenen Schätze vor mir aus. Er spricht kein Wort; nur, wenn er ein neues Stück herausnimmt, blickt er mich groß fragend an, als ob er sagen wollte: Sahib, ist das nicht herrlich, und kannst du es übers Herz bringen, fortzugehen, ohne wenigstens ein schönes Stück mitzunehmen? Goldene Tassen und Schüsseln, Kästchen und Etuis, alle mit Emaille fein verziert, unter denen das tiefe Jaipurrot besonders hervorsticht, schimmern vor meinen Augen. Ich kaufe ihm einen Ring ab. Er holt ein großes Buch hervor, und ich muß ihm darauf bescheinigen, daß sein Laden die herrlichsten Schätze enthält, die ich je gesehen habe. Als ich ins Hotel zurückkehrte, warteten hier wieder ein paar Händler auf mich, die Edelsteine, Elfenbeinschnitzereien und Miniaturen anboten. Ich tat, als sähe ich sie nicht; aber sie gaben keine Ruhe. »Only look, Sir, do not buy!« »Nur anschauen, Herr, nicht kaufen!« Diese Worte dringen in Indien ständig an unser Ohr.

Nachmittags geht es hinaus, und wir besuchen den Palast des Maharadscha. Wenn man die schönen Bauten Schah Jehans in Delhi und Agra gesehen hat, ist man hier etwas enttäuscht. Die Audienzhallen lassen sich nicht mit denen Delhis und Agras vergleichen; die Säulen sind übertüncht, teilweise auch bunt bemalt, und von der feinen pietra-dura-Arbeit, die Schah Jehans Bauten ziert, ist hier nicht mehr viel zu sehen.

Hinter den herrlichen Gartenanlagen liegen zwei Seen. Die Luft ist merkwürdig durchsichtig, klar und ruhig, und die Berge spiegeln sich haarscharf im blauen Wasser. Ein alter Wächter, der uns führte, versuchte die hier lebenden Krokodile zu locken. Langgestreckt hallte sein Ruf »Haberlan« über die weite Wasserfläche, und das Echo warf seine Worte zurück. Endlich tauchte ein großes Krokodil auf. Es schwamm langsam zu uns heran und wurde gefüttert. Als die Sonne sich dem Horizonte zuneigte und der Abendhimmel sich gelbrot zu färben begann, fuhren wir noch einmal durch den Park. Es hatte sich etwas abgekühlt – aber kein Blättchen rührte sich. Große schattige Alleen tun sich vor uns auf. Hier gehen die Eingeborenen spazieren, würdevoll und stolz, selbst dann, wenn die Armut aus ihren Gewändern spricht. Auf einem erhöhten Platze spielte die Kapelle des Maharadscha – deutsche Weisen, Straußwalzer! Da ist mir alles wie ein Traum: um mich das indische Leben, die Tropen, der schwere, betäubende Blütenduft, bizarre Marmorbauten, indisches Volksleben und daneben eine Kapelle, die heimatliche Weisen spielt!

Wir fahren heim. Es dämmert bereits. Einige Gaslaternen brennen schon in den Straßen. Elefanten, bunt angemalt, schlendern schweren Schrittes ihrer Behausung zu; Zebus, schon halb schlafend, gehen bedächtig zwischen den hin und her eilenden Menschen und den wippenden Gadis (zweiräderige Wägelchen) umher, und die zahlreichen Pfauen auf den Dächern schreien ihr: paó paó. In den Hütten brennen schon die Feuer. Halbnackte Gestalten sitzen um die züngelnden Flammen und bereiten das Abendessen. Ein hübsches Mädchen, ganz weiß gekleidet, mit tiefschwarzem Haar, lehnt im Erkerfenster eines hohen rosenroten Hauses und blickt uns nach. Ich frage meinen Boy, und er erzählt mir, daß sie eine der Lieblingstänzerinnen des Maharadscha sei.

Als ich, von den vielen Eindrücken des Tages ermüdet, ins Hotel zurückkehre und als einziger Gast im kleinen Speisesaal sitze, da packt mich eine große Wehmut, daß ich dieses schöne Land schon so bald verlassen soll. Stumm eilt der Diener hin und her. An den Wänden hängen Bilder der Maharadschas von Jaipur, und kostbare Messing- und Bronzearbeiten schmücken die Schränke. Die Tür zum Garten steht auf, und die Nachtluft dringt herein, schwül, lockend. Da beginnt draußen eine Geige zu spielen, leise, weinend – keine europäischen Weisen; sie schluchzt und klagt und singt von Sehnsucht … Ich trete leise hinaus. – – – Da bricht der Alte mit dem Spiel ab, legt die Hände an die Stirn, grüßt mich ehrerbietig und schenkt mir zwei tief blutrote Rosen. Er spricht kein Wort. Ich gebe ihm ein paar Silberlinge und eile in mein Zimmer. Noch lange liege ich wach und höre dem Schreien der Pfaue zu. Die zwei Rosen verwahrte ich sorgfältig in einem großen Buche. Ich habe sie heute noch – eine Erinnerung an einen der schönsten und glücklichsten Tage meines Lebens.

Verlassen – einsam – auf einer Klippe an einem dunkelgrünen See liegt eine weiße Burg. In den weißen Marmorhallen herrscht jetzt eine unendliche Stille. Keine Feste werden hier mehr gefeiert, keine Königinnen schreiten mehr über die blanken marmornen Fußböden, seit Jai Singh II. seine Residenz von Amber nach Jaipur verlegt hat. Wir gingen zu Fuß die großen breiten Steintreppen hinauf, die fast von der üppigen Vegetation überwuchert werden, und dann sind wir auf der Burg und werden von einem alten Wächter durch die Hallen geführt. Durchbrochene Marmorplatten bilden die Fenster. Es ist, als ob man die feinsten Brüsseler Spitzen vor die Öffnungen gespannt hat. Welche Arbeit, welche Pracht! Blumenranken und Schmetterlinge sind aus den weißen Marmorplatten geschnitten, die die Wände decken, und schwere Türen aus Sandelholz mit Elfenbein- und Perlmuttereinlagen schließen sich hinter uns. Leise nimmt mich der Wächter am Arm, führt mich in eine kleine weiße Marmorhalle und deutet schweigend auf eines der Fenster. Ich trete heran und lehne mich etwas über die Brüstung. Da sehe ich tief unter mir den blaugrünen See wie einen geschliffenen Türkis schimmern; kleine Inseln ragen aus dem Wasser hervor, und Tempel spiegeln sich in seinen Fluten. Ich stehe lange hier oben und kann mich kaum von dem herrlichen Anblick trennen. Dann schreiten wir – leise, auf Zehenspitzen, um den Frieden, der in diesen Hallen herrscht, nicht zu stören – durch die Marmorbäder und gehen nach dem Fort hinauf, das den Gipfel krönt. Dann geht es hinunter nach der toten Stadt Amber.

Wir gehen von Tempel zu Tempel, von Ruine zu Ruine. Es ist elf Uhr, und die Hitze brütet zwischen den Mauern und Felsen. Keine Menschenseele ist zu erblicken, die Stadt ist tot, ausgestorben. Ein kleiner Hindutempel liegt versteckt inmitten all der Ruinen. Wir steigen die morschen, von Pflanzen überwucherten Stiegen hinan, kommen in einen Vorhof, wo die Blutspuren der zuletzt geopferten Ziege uns sagen, daß doch dann und wann noch Menschen diese Stätte aufsuchen. Wir steigen noch ein paar Stiegen hinan und sehen vor uns ein kleines, viereckiges, mit Wasser gefülltes Steinbassin, zu dem ein paar Stufen hinabführen. Auf dem untersten Tritt stehen zwei bronzene, kleine Götterbilder; sie sind über und über mit rosa Lotosblüten beworfen. In Gedanken versunken blicke ich auf das Wasser, in dem sich die Tempelwände spiegeln. Da tritt mein Diener an mich heran und flüstert: »Sahib, wir müssen gehen, es wird zu heiß werden, die Sonne hat gleich ihren höchsten Stand erreicht.« Ich aber tue, als ob ich ihn nicht höre, und bleibe noch eine Weile. Da regt es sich in der einen finsteren Ecke des Tempels; es muß jemand dort sein, ich höre schlürfende Schritte, heiseres Husten. Ich schaue meinen Boy fragend an. Da tritt ein altes, verhutzeltes, vom Alter gebeugtes Mütterchen aus dem finsteren Gange hervor und bettelt um einen Bakschisch. Ist sie die Wächterin dieses Tempels? Ist sie eine Verstoßene, eine Aussätzige, die hier im Tempel Schiwas Schutz erfleht? Immer merkwürdiger, immer rätselhafter wird mir dies Märchenland Indien.

Lange noch wandern wir in den Ruinen umher, aber es wird zu heiß, wenn mir auch der Abschied von der toten Stadt schwerfällt. Nun wird sie weiter am Fuße der weißen Burg träumen, und die Blumen werden weiter und weiter ranken und ihre Mauern und Türme überdecken. Ob ich Amber wohl je wiedersehen werde?

Nachts war an Schlaf nicht viel zu denken, denn der Wagen rüttelte und schüttelte. Im Himalajagebiet waren große Regenfluten herniedergegangen; die Flüsse waren angeschwollen, und stundenlang fuhren wir durch überschwemmte Gebiete. Weite Wasserflächen dehnten sich überall aus, und Kraniche und andere Wasservögel tummelten sich hier herum. Bäume, Sträucher, Hecken und Häuser standen im Wasser – ein trostloser Anblick.

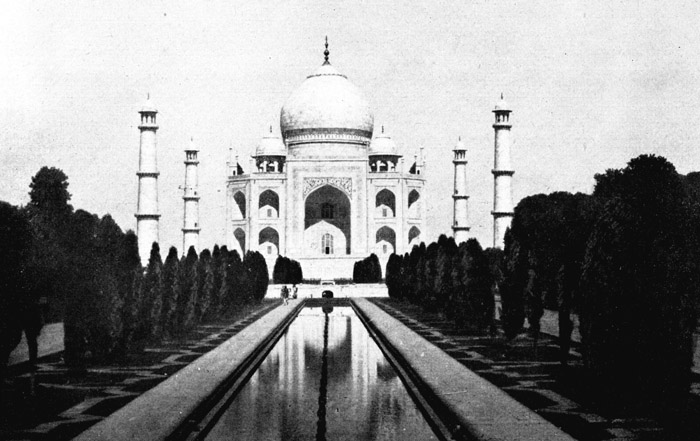

Gegen neun Uhr trafen wir in Agra ein. Wider meinen Willen war der erste Weg nach dem Tadsch-Mahal. Ich hatte so viel über dieses Grabmal gelesen, so viele Photographien gesehen, daß meine Erwartungen aufs höchste gespannt waren. Ich fürchtete, enttäuscht zu werden, und mit einem ängstlichen Gefühle näherte ich mich dem weißen Marmorbau (Abb. 63).

63. Tadsch-Mahall, Agra

In den Anlagen, durch die wir fuhren, war es sehr still; keine Europäer störten die Ruhe und die feierliche Stimmung. Ich weiß nicht, wie ich die Gefühle in Worten wiedergeben soll, die mich beim ersten Anblick des Tadsch überkamen. Stumm steht man vor der weißen Marmorpracht und schaut und schaut, und kann es gar nicht fassen, daß dies alles Wirklichkeit ist. Man möchte den weißen Marmor betasten, um sich zu vergewissern, daß es kein Trugbild, kein Traum ist. Und langsam steigt man die Stufen hinan; wagt kaum aufzutreten. Leise schreitet man in den großen Kuppelraum, wo in einem von durchbrochenen Marmorgittern eingefaßten Schreine die Sarkophage Schah Jehans und seiner Gattin stehen. Schweigend steht man vor diesen beiden Särgen, in denen das Herrscherpaar ruht, das Indien die schönsten Bauwerke schenkte. Und wenn man die Geschichte der schönen Kaiserin – der Mumtaz-i-Mahal – kennt, wenn man ihr Bild auf vielen alten Miniaturen zu sehen Gelegenheit gehabt hat, dann sagt einem der weiße Marmor noch soviel mehr. Wie muß der Kaiser diese Frau geliebt haben, daß er ihr ein solches Grabmal setzte! Der ganze Tadsch-Mahal ist ein Symbol der Liebe und Reinheit. Mehr als 20 000 Arbeiter sollen 18 Jahre lang an diesem Bau gearbeitet haben, der noch heute genau so in seiner weißen Pracht erstrahlt wie vor 3oo Jahren. Auf den geschnitzten Marmorsärgen liegen frische Oleanderblüten und Lorbeerblätter, und die alten, weißbärtigen Inder, die hier Wache halten, überreichen einem beim Abschied eine rote Blüte. Eine unendliche Wehmut packt den Menschen hier; eine Wehmut, die man nicht in Worten ausdrücken kann.

Nachmittags besuche ich das Fort. Und wiederum ist hier das Schönste vielleicht der Blick auf den Tadsch, der sich in den Fluten des Flusses spiegelt. Herrliche Marmorhallen mit kostbarer »Pietra-dura«-Arbeit und weiß wie Schnee schmücken den dunkelroten Unterbau. Auf einem Altan wird noch der Platz gezeigt, wo der König und die Königin mit lebenden Figuren einst Schach spielten, und man sieht von der Terrasse aus in den Hof, in dem bei festlichen Gelegenheiten die großen Elefantenkämpfe abgehalten wurden. Man geht von Marmorsaal zu Marmorsaal, sieht die Räume, in denen einst eine unbeschreibliche Pracht waltete und manches Fest gefeiert wurde, wo aber auch Trauer und Leiden einzogen. Reizend ist der achteckige Jasminpavillon, ebenfalls ganz aus weißem Marmor mit Edelsteinen eingelegt. Dieser wurde von dem Großmogul Jehangir seiner Lieblingsfrau, der schönen Nur-Mahal geweiht.

In diesem Fort wurde Kaiser Schah-Jehan von seinem Sohne Aurengseb gefangengesetzt. Sieben Jahre schmachtete er hier mit seiner schönen Lieblingstochter Jehanara Begam, die ihren Vater nicht verlassen wollte. Eines Tages äußerte er den Wunsch, noch einmal das Grabmal seiner Gattin – den Tadsch-Mahal – sehen zu dürfen. Die Bitte wurde ihm gewährt. An einem Januartage des Jahres 1666, begleitet von seiner Tochter, stieg er die Marmortreppe hinan, die zum Jasminturm führt. Noch einmal ruhte sein Auge auf dem weißen Marmorbau, der sich in den Fluten des Flusses spiegelte, dann verschied er.

Die Perlmoschee in Agra ist ebenso schön wie die in Delhi, nur noch größer. Noch bei Sonnenuntergang sind wir oben auf der Terrasse des Palastes; einige indische Besucher stehen abseits und lassen den Blick über den großen Fluß schweifen, der tief unter uns an der Burg vorbeifließt. Langsam wandle ich mit meinem Boy auf dem Altan auf und ab, als aus einer weißen Halle zwei Inder und eine bildschöne Inderin heraustreten. Sie ist nur in einen großen weißen Schal gehüllt, der ihre Arme und eine Schulter freiläßt. Ihr feines, ovales Gesicht, aus dem zwei dunkle, melancholische Augen hervorblicken, aus denen eine unendliche Sanftmut spricht, ist von dem in der Mitte gescheitelten schwarz glänzenden Haar umrahmt. Als sie langsam die Marmorstufen hinabsteigt, wird sie gerade von den Strahlen der untergehenden Sonne getroffen. Sie bot einen märchenhaft schönen Anblick dar, und lange schaute ich der schlanken Gestalt nach, die mit unbeschreiblicher Würde durch die alten Marmorhallen des Palastes dahinschritt. Allgemein konnte ich die Beobachtung machen, daß die Frauen Agras viel hübschere und edlere Gesichtszüge haben als die Delhis und Jaipurs.

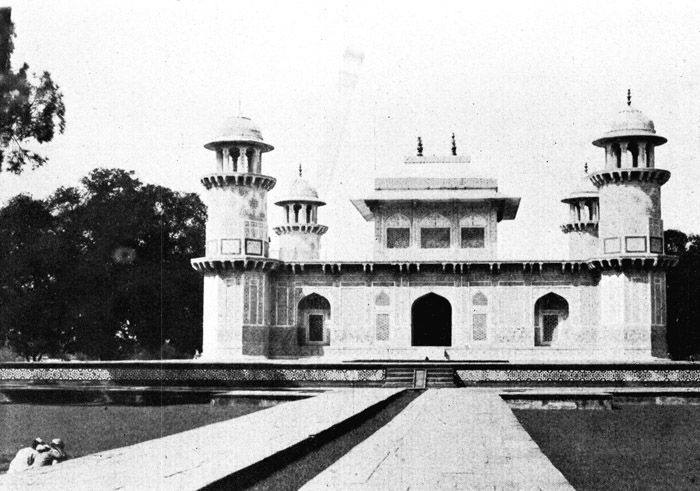

Am folgenden Morgen besuche ich das Mausoleum Itimad-du-Doulehs. Wir fahren am Flusse entlang, der noch vor kurzem hier alles überschwemmt hatte. Man sieht eingestürzte Häuser, umgefallene Pfosten und ganze Wagenladungen verdorbenen, verfaulten Getreides, das einen widerlichen Geruch verbreitet und von der Brücke aus in den Fluß geworfen wird.

Das Grabmal ist in seiner Art ganz einzigstehend und zeigt ganz andere Architektur wie die übrigen Grabdenkmäler Indiens (Abb. 67).

67. Grabmal Itimad ud Daulehs, Agra

Am Nachmittag machen wir einen Ausflug nach Sikandra. Die Sonne brennt hernieder, daß die Straßen glühen, und ihr helles blendendes Licht läßt einen die Augen schließen. Wir kommen durch kleine Dörfer, die unter hohen Bäumen versteckt liegen und deren Häuschen mit Schilf gedeckt sind; die Bewohner sitzen auf der Erde vor ihren Behausungen, plaudern oder träumen vor sich hin. »Tscharpais«, Holzpritschen, stehen umher, und manch einer hält hier seinen Mittagsschlaf. Schlanke, hübsche Mädchen und Frauen – große Tonkrüge auf dem Kopfe tragend – schreiten langsam nach dem großen Ziehbrunnen. Dort ist auch die Dorfjugend versammelt, die inmitten von Hunden, Ziegen und Zebus herumtollt. Sowie die Kinder mich sehen, kommen sie herbeigelaufen und wollen einen Bakschisch haben. Ich werfe ihnen eine Kupfermünze hin, und gleich beginnt das Balgen und Raufen.

Sikandra, das Grabmal des großen Akbar, übt mit seinen Sandsteinbauten, in die weißer Marmor eingelegt ist, einen gewaltigen Eindruck aus. Auch hier hat der Künstler den roten Sandstein auf das Geschickteste mit dem weißen Marmor verbunden.

Auf der Fahrt nach Benares! Wie oft habe ich mir als Schuljunge schon gewünscht, einmal diese heiligste Stadt Indiens sehen zu dürfen; und jetzt war es Wirklichkeit geworden. Nachts fahre ich von Agra ab. Der Zug hat schon ein paar Stunden Verspätung als er in Agra eintrifft, und ich bezweifle sehr, daß wir in Moghul Serai den Anschluß nach Benares erhalten werden. Je mehr wir uns dem Osten nähern, um so feuchter wird die Luft und um so üppiger die Vegetation. Es ist eine Art Savannenlandschaft, durch die wir fahren; halb Steppe, in der einzelne große Bäume stehen, halb Felder und Wälder. Palmen wiegen sich im Winde, und kleine bewaldete Höhenzüge bringen etwas Abwechslung in das sonst eintönige Bild. Mit drei Stunden Verspätung kommen wir abends in Moghul Serai, einem elenden kleinen Dorfe, aber wichtigen Kreuzungspunkt der Bahnen, an. Der Zug nach Benares ist fort. Glücklicherweise steht ein Lastauto bereit, das die nach Benares fahrenden Passagiere – indische Pilger – übernimmt. Ich bin der einzigste Europäer und nehme neben dem Chauffeur Platz. Inder und Inderinnen in buntesten Gewändern und klingendem Schmuck nehmen die Plätze im Wagen und auf dem Gepäck ein. Dann beginnt eine interessante Fahrt. Es ist stockdunkel; nur unsere Scheinwerfer geben Licht und beleuchten die hohen Stämme der Mango- und Feigenbäume, die die Chaussee einfassen. Als wir an den Ganges kommen, da ist die Brücke gesperrt, da ein Güterzug erwartet wird; zahllose Zebukarren warten hier. Hell leuchten die großen Bogenlampen und werfen ihren Lichtschein auf das bunte Bild der Wagen und Menschen. Endlich können wir weiterfahren; die ersten Lichter der heiligen Stadt tauchen auf, und durch die hell erleuchteten Straßen eilen wir dahin. Da das Hotel außerhalb liegt, werden zuerst die Inder abgesetzt, und ich erhalte auf diese Weise schon ein kleines Bild von der heiligen Stadt am Ganges. Bald gehe ich schlafen; denn am anderen Morgen will ich in aller Frühe an den heiligen Fluß gehen.

Morgenstunde am Ganges! Da gerade Hindufeiertag ist, sind die hohen Backsteinhäuser mit bunten Papierfähnchen, Blumen und Girlanden geschmückt, und vor den kleinen Kaufständen sind auf den Fußsteigen Scharen kleiner buntbemalter Götterbilder aufgestellt. Gelb schimmert der Himmel im Osten zwischen den hohen Platanen- und Feigenbäumen hindurch, als ich vom Hotel aus den Park der Sanskrit-Hochschule passiere. Eine bunte Menge belebt schon die Straßen, die an den heiligen Fluß führen. Frauen, in bunte Gewänder gehüllt, den Kopf mit goldgestickten Schals umhüllt und schwere silberne Ketten und Spangen um Hand- und Fußgelenk, eilen stolz vorüber. Pilger in verschiedenfarbigen Gewändern, die mit Abzeichen Schiwas und Wischnus bemalt sind, Bettler, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, unermüdlich die Opferschale den Vorübergehenden hinreichend, lenken den Blick auf sich. Dicke Bengalis mit Sonnenschirmen, hin und wieder sogar ein buddhistischer Priester in gelbem Gewande wandeln einher; und inmitten der Menge schreit und lacht die Jugend, die kleinen Hinduknaben und -mädchen, die den Europäer fragend mit ihren großen, dunklen Augen anstarren. Heilige, mit gelben Blumen bekränzte Zebus wandeln einher oder liegen auf den Fußsteigen.

Silberhell liegt das Licht der aufgehenden Sonne auf den Fluten des großen Stromes. Mein Boy bahnt mir den Weg durch die Menge, als wir die große Treppe des Dasasamedh Ghat hinabsteigen. Um mich flutet das indische Leben, so bunt, daß ich die vielen Eindrücke gar nicht alle so schnell aufnehmen kann. Und während ich noch fast hilflos suchend am Strande stehe, den Blick über das Gewirr von Tempeln und Treppen schweifen lasse und versuche, in dem sinnverwirrenden, fast unmöglichen Farbenbilde, das sich meinem Auge bietet, einen Ruhepunkt zu finden, hat mein Boy ein Boot herangeholt, und ehe ich mich versehe, liege ich bereits in einem bequemen Korbsessel auf Deck und werde am Strande entlang gerudert.

Bilder, eines seltsamer als das andere, ziehen vorüber. Unzählige Tempeltürme – kleine Fähnchen auf den vergoldeten Spitzen – unterbrechen malerisch das Bild der großen Freitreppen und Paläste, die teilweise infolge Unterspülung des Flusses abgesunken sind.

Tausende und aber Tausende – Männer, Frauen und Kinder – sind hier am Ufer, beleben die großen Freitreppen, sitzen auf den abgesunkenen Palästen und Tempeln, sonnen sich, baden oder hören den Brahmanen zu, die unter großen Bastschirmen sitzen und Opfergelder entgegennehmen. Fakire hocken auf den Steinplatten; einer blickt unverwandt in die Sonne, ein anderer, mit Asche beschmiert und mit langem schwarzen Lockenhaar leistet einem Brahmanen Gesellschaft. Hier steigt ein bildhübsches Mädchen, nur mit dünnem weißen Schal bekleidet, die Stufen hinab ans Wasser, stellt ihren Bronzenapf auf das Gesims eines abgesunkenen Tempels, geht ins Wasser, bis es ihr an die Schultern reicht, hebt die Hände an die Stirn, blickt gegen die Sonne und murmelt andächtig ein Gebet. Ein altes Mütterchen mit grauem, kurzgeschnittenen Haar gießt aus einer Bronzeschüssel Wasser über Kopf und Schulter. Langsam treiben wir von Ghat zu Ghat. Auch die Leichenverbrenner sind an der Arbeit. Gerade wird ein in weiße Leinentücher gehüllter Leichnam auf den Scheiterhaufen gelegt; es dauert nur Minuten, und alles ist in Flammen und Rauch gehüllt.

Götterbilder, mit Blumen bekränzt, umlagert von Scharen andächtiger Pilger, heilige Kühe, die auch hier am Strande umherwandeln, vervollständigen das bunte Bild.

Malerisch liegt der kleine nepalesische Tempel halb versteckt unter Tamarinden- und Feigenbäumen. Wir legen hier an, gehen die großen Freitreppen hinauf und lassen uns vom Priester die seltsamen Schnitzereien am Tempelsims erklären. Herrlich ist der Blick von hier aus über den Fluß und das bunte Leben, das sich am Strande abspielt.

Nachmittags gehen wir nach dem Heiligsten, was Benares hat, nach dem goldenen Tempel. Er liegt inmitten vieler Häuser und enger Gassen versteckt, und nur durch enge, korridorähnliche Zugänge kann man zu ihm gelangen. Je mehr wir uns der heiligen Stätte nähern, um so lauter wird das Stimmengewirr, das an unser Ohr dringt. Dumpf klingen Trommeln und Gongs. Bettler und Bettlerinnen, zerlumpt und aussätzig, kauern am Wege, halten unter beständigem Murmeln ihre messingnen Bettelschalen hin und bitten um eine Gabe. Immer lauter wird das Stimmengewirr, immer dichter das Gedränge. Ein großes, blumenbekränztes Zebu zwängt sich langsam durch den engen Gang, und auch wir müssen dem heiligen Tiere Platz machen. Die Luft ist dumpf, schwül, mit Feuchtigkeit gesättigt; ein Geruch von Schweiß und verfaulten Blumen verfolgt uns auf Schritt und Tritt.

Ein von Säulen getragener Pavillon fesselt zuerst unseren Blick. Immer sinnverwirrender wird das Bild! Ziegelrot bemalte Götterbilder werden mit gelben Blumenkränzen geschmückt, mit Reis beworfen und mit Wasser besprengt; hastig eilen die Menschen hin und her. Tempeltrommeln rollen dumpf, und dazwischen mischt sich der Klang einer hellen Glocke. Man weiß nicht, wohin man den Blick wenden soll. Man sucht vergebens nach einem Platz, wo das Auge ausruhen kann.

Hier werden in einer Küche für die Götter die Speisen gekocht, dort eilen weißgekleidete Tempeldienerinnen, die Götter zu bekränzen und zu besprengen. Eine von ihnen liegt auf den Marmorfliesen; sie wendet mir ihr feingeschnittenes Gesicht zu, das von glatt gescheiteltem schwarzen Haar eingefaßt ist, steht auf und huscht an mir vorüber. Ein paar Sekunden lang blickt sie mich aus ihren träumerischen, unergründlich tiefen Augen fragend an, dann aber ist sie schon wieder fort, um ein anderes Götterbild mit Weihwasser zu besprengen.

Und so löst in Sekunden ein Bild das andere ab, und man steht vollkommen hilflos inmitten des Getriebes und findet sich nicht zurecht. Man möchte die Seele dieser Menschen ergründen, den Schleier der Mystik zerreißen, der über allem liegt, und möchte wissen, was der tiefere Sinn all dieser Riten und Gebräuche ist. Aber um in die Seele des Hinduismus einzudringen, bedarf es eines lebenslangen Studiums, und ob wir Europäer überhaupt bis zu den Tiefen der indischen Philosophie vordringen können, ist mir noch zweifelhaft.

Von einem Priester werden wir in das Heiligste geführt. Von einer kleinen Nische aus dürfen wir dem buntesten, sinnverwirrendsten Treiben zuschauen, das sich in dem Innenhof des Tempels abspielt. Betäubt wird man von dem Geruch der stickigen Luft und dem Stimmengewirr. Man schließt unwillkürlich sekundenlang die Augen, fühlt die Schläfen hämmern und kann es gar nicht fassen, daß alles Wirklichkeit ist. Die fast nackten Menschen drängen sich um den heiligen Brunnen der Weisheit, aus dem ein Brahmane in silberner Schale Wasser schöpft und zum Trinken reicht. Immer wieder empfinde ich, wie vollkommen hilflos ich hier bin; es ist mir alles so phantastisch, so unergründlich, so unverständlich, und doch reizt es mich immer wieder, dem Treiben zuzuschauen. Wir besuchen dann den Affentempel, der sich in einem großen Teiche spiegelt. Pilger eilen hin und her, einige sitzen im Innern des Tempels vor dem furchtbaren Bilde der blumenbekränzten Göttin Durga; andere verfolgen auch hier einen auf Schritt und Tritt und betteln. Auf dem Boden sieht man noch das Blut der geopferten Ziege, das von räudigen Hunden aufgeleckt wird. Ein Priester führt uns die Stiegen hinan auf einen Altan, von dem aus wir den See zu unseren Füßen liegen sehen. Eine Schar Affen kommt in großen Sätzen angesprungen; sie sind ganz zahm und lassen sich füttern. Auch sie sind heilig, und wehe dem, der ihnen etwas zuleide tut!

Ungefähr eine Stunde von Benares entfernt liegt Sarnath, jene denkwürdige Stätte, wo Buddha im großen Gazellenpark seine ersten Predigten hielt. Ein großer Stupa – ein turmartiger Reliquienschrein – und die Überreste eines Klosters erzählen uns noch von dem Leben, das einst hier herrschte. Jetzt liegt tiefes Schweigen über dieser ehrwürdigen Stätte; selten sieht man einen Menschen. Neben dem alten Stupa reckt ein kleiner Jaina-Tempel seinen spitzen Turm in die blaue Luft, und ein paar Inder und Inderinnen in leuchtend bunten Gewändern schreiten langsam seinem Eingange zu. Als die Sonne sich dem Horizonte zuneigt, müssen wir zurück nach Benares. Noch einmal werfe ich einen Blick nach der Stätte, wo Buddha weilte, und sehe das gelbe Gewand eines buddhistischen Priesters, der hier seinen Wohnsitz aufgeschlagen hat, aus dem Grün seines Gärtchens hervorschimmern. Friede, unendlicher Friede liegt über dem Land, und man hat das Gefühl, daß es hier nie anders gewesen ist!

Dunkler wird es und dunkler, und als wir uns Benares nähern, sehen wir am Straßenrande kleine Öllampen brennen, und auch an den Wurzeln der hohen Bäume flackern die Lichter. Auch die kleinen Schreine am Wege sind von brennenden Kerzen erhellt. Selbst aus dem Geäst der Bäume schimmert der trübe Lichtschein flackernder Öllampen in die tropische Sternennacht hinaus. Auch die Häuser sind illuminiert; auf dem Dachfirst und vor den Fenstern brennen Lichter, ist doch Hindu-Feiertag!

Abends saß ich noch bis in die Nacht hinein auf der Terrasse des Hotels. Da kam es mir vor, als ob der Duft der Blumen von Stunde zu Stunde stärker wurde und sich immer betäubender auf uns legte. Große Nachtfalter umflatterten die Lampen, und die Grillen sangen ihr eintöniges Lied.

Und dann ging es Kalkutta zu. Es war eine der schwülsten Nächte, die ich je erlebt habe. Die Feuchtigkeit der Luft steigerte sich von Stunde zu Stunde, und ich war froh, als ich endlich das dumpfige Bahnabteil verlassen konnte. Von Kalkutta hatte ich nicht viel. Die letzten Reisevorbereitungen ließen mich nicht zur Ruhe kommen, und die feuchte, heiße Luft machte gleichgültig gegen alles. Trotz der ständig rotierenden elektrischen Fächer war es im Zimmer kaum auszuhalten.

Ich besuchte den großen Jaina-Tempel, der, was überladene Skulpturen, bunte Marmorhallen, seltsame Gartenanlagen anbetrifft, wohl kaum übertroffen werden kann. Eines Abends ließ ich mich durch den Botanischen Garten fahren, der mich aber enttäuschte. Als die Sonne rotgelb im Westen versank, fuhren wir in die Stadt zurück. Eine große Menschenmenge flutete in den Straßen, und noch einmal erhielt ich ein Bild vom großen, bunten Indien.

Dann wurden die letzten Reisevorbereitungen getroffen, noch wichtige Einkäufe gemacht und das große Gepäck nach dem Kidderpore-Dock geschafft.