|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am 6. November 1923, mittags zwölfeinhalb Uhr, verließ ich Herat. Sahib Dad Khan begleitete mich bis vor das Tor, wo ich Gulam Ali traf. Die Packtiere waren unter Gul Mohammeds Leitung schon vorausgezogen. Ich schwang mich auf meinen braunen Wasiri, sagte Sahib Dad Khan Lebewohl, und dann trabten wir durch die engen winkeligen Gassen zum Stadttor hinaus.

Die Pferde waren sehr übermütig, da sie lange im Stall gestanden hatten, und wir hatten Mühe, sie zu halten. Vor der Stadt erwarteten uns ca. 10 bis 15 junge Afghanen zu Pferde, Freunde Gulam Alis, die uns noch eine Strecke weit das Geleit geben wollten, wie es in Afghanistan allgemein üblich ist. Wir ritten eine ziemlich breite Straße entlang, die uns an großen Gärten vorbeiführte, aus denen die grauen Lehmhäuser hervorsahen. Hier wuchsen die herrlichen Trauben und Melonen, die Walnüsse, Maulbeeren und Aprikosen, die weithin wegen ihrer Güte und Schmackhaftigkeit berühmt sind. Gulam Alis Diener, Mesjidi Khan, hatte im Basar ein Gewehr gekauft, ein altes französisches Modell, auf das er sehr stolz war. Es war dies außer meinem Revolver die einzige Waffe, die wir bei uns hatten. Als wir uns von den jungen Afghanen verabschiedeten, wurde sogar aus diesem französischen Gewehr Salut geschossen, was die Pferde noch störrischer machte. Dann zogen wir alleine weiter.

Es war gegen vier Uhr. Zur Linken hatten wir eine jeglicher Vegetation bare, verwitterte Gebirgskette, von der sich große Schuttfächer ins Tal zogen; rechts grüne Gärten und Kulturen, die den Heri-rud einfassen. Gegen fünf Uhr kamen wir in dem ersten Karawanserai an und gingen früh schlafen.

Am folgenden Tage brachen wir bereits um sechs Uhr auf, als es noch stockfinster war. Die Sterne flackerten am Himmel, und die Sichel des Mondes schwebte über den Bergen. Es war sehr kalt, und man vergrub beide Hände in die Manteltaschen. Schweigsam verliefen immer die ersten Morgenstunden; keiner hatte Lust zu reden; erst wenn die Sonne aufging, kam Leben in meine Gesellschaft.

Wir ritten genau gen Osten den hohen Bergen entgegen. Endlos erschienen uns manchmal diese ersten Morgenstunden, ehe es Tag wurde. Da wir gen Osten ritten, hatten wir den Sonnenaufgang immer vor uns. Das Dunkel der Nacht ging dann plötzlich in ein leuchtendes Gelb über, und es dauerte nur Minuten, bis die Sonne ihr flutendes Licht über das Land goß. Ich habe es während meines Aufenthaltes in Asien immer mehr verstanden, daß es Menschen gibt, die die Sonne anbeten. Wohl nie habe ich die Sonne so herbeigesehnt wie auf den Karawanenreisen in Afghanistan! Verfroren und gegen alles gleichgültig, saß man während der Nachtmärsche auf seinem Pferde und hatte nur den einen Wunsch, daß bald die Sonne aufgehen möge!

Der Weg bot wenig Abwechslung. Links und rechts in Verwitterungsschutt gehüllte Berge, nackt und kahl, wo kein Fleckchen Grün zu sehen war. Dann und wann zeigten sich im Tale kleine Siedelungen, von Gärten umgeben, wie die Oasen in der Wüste. Wir passierten das kleine Dorf Tunian. Kein Mensch war zu erblicken. Wie verzaubert war der Ort mit seinem kleinen See, in dem sich hohe Pinien spiegelten. Häufig begegneten uns Kamel- und Eselskarawanen; sie bringen immer etwas Leben und Abwechslung in die sonst stille, träumende Landschaft. Die Luft war außerordentlich klar, und man täuschte sich stets in den Entfernungen. Stundenlang sah man manchmal ein Dorf vor sich und glaubte, es jede Minute erreichen zu müssen. Gestern sahen wir schon im Südosten große Schneeberge, heute sind wir ihnen kaum näher gekommen. Es ist der Sefid Kuh. Gegen drei Uhr erreichten wir das Robat Marwa.

8. November. Heute brachen wir sehr früh auf. Als ich aufwachte, sah ich, daß es noch finstere Nacht war. Juma erhob sich zuerst, zündete das Feuer an und kochte Tee. Wenn wir frühstücken, beginnt Gul Mohammed die Pferde zu beladen. Das geschieht beim Scheine eines Feuers, das im Hofe des Karawanserai angezündet wird. In den ersten Tagen ging das Beladen der Tiere natürlich nie ohne großen Lärm und Schimpfen vor sich. Dann waren die Lasten nicht richtig verteilt, so daß sie rutschten, oder die Stricke waren nicht richtig gebunden, oder eines der Pferde lief halb bepackt fort; ein anderes schlug hinten aus, und ein drittes schüttelte die Lasten einfach wieder ab! Kurz und gut, es kostete zuerst viele Mühe, ehe wir startbereit waren.

Um fünfeinhalb Uhr brachen wir von Marwa auf. Mein brauner Wasiri war in diesen Tagen schon ganz zahm geworden; ich konnte ruhig die Zügel hängen lassen und dem Pferde die Führung überlassen. Dies war besonders in den ersten Morgenstunden angenehm; dann konnte man seine Hände nicht tief genug in die Manteltaschen vergraben. Der Sonnenaufgang war herrlich, die Berge schimmerten in allen Farben von Rotgelb über Braun in Violett (Abb. 14). Immer wieder und wieder mußte ich dieses Farbenspiel bewundern, das so einzig in seiner Art ist. Sobald die Sonne aufging, war es warm; der Himmel leuchtete in tiefstem Blau, von dem sich die Berge scharf abhoben. Auf einem Hügel am Wege saß ein großer Raubvogel, und Mesjidi Khan prahlte, er würde ihn mit seiner neuen Flinte sofort erlegen. Wie eine Katze schlich er sich dicht an den Adler heran; der Schuß krachte; das Erdreich, ein Meter unter dem Vogel wurde aufgewühlt, und das Tier verschwand in elegantem Fluge nach der gegenüberliegenden Talseite.

14. Der Herirud

Oft passierten wir kleine Lehmdörfer, die etwas abseits von unserem Wege im tiefer gelegenen Tale lagen. Gegen neun Uhr erhob sich ein kalter Wind aus Osten, so daß wir von der Sonne nicht viel spürten. Als wir gegen Mittag in den Talkessel von Obeh kamen, war es aber wieder sehr heiß.

In diesem größeren Dorfe machten wir noch einige Einkäufe. Es gibt hier an dem Flüßchen, das das Dorf durchzieht, recht malerische Winkel; große schattige Bäume, unter denen die kleinen Lehmhäuser und Verkaufsstände sich hinziehen. Gulam Ali besuchte hier einen Freund, der Schulmeister des Dorfes war. In einem einfachen Lehmziegelhaus war die Schule untergebracht. Wir wurden – wie überall in Afghanistan – sofort zum Tee eingeladen, und dann mußte ich die Schulkinder photographieren. Es waren sehr nette Jungen darunter, die einen intelligenten Eindruck machten (Abb. 15).

15. Schule in Obeh

Am folgenden Tage wollten wir schon nachts aufbrechen, da uns ein langer Tagesmarsch bevorstand. Aber vor sechs Uhr kamen wir nicht fort. Das Aufstehen fiel uns immer schwer, und wenn nicht Mesjidi Khan gewesen wäre, so hätten wir sicher manchen Morgen verschlafen. Der heutige Tagesmarsch war sehr schön, keine Wolke am blauen Himmel! Und wenn es auch morgens 3 Grad Celsius Kälte gab, so konnte ich mittags doch 30 Grad Celsius messen. Dazu hatten wir keinen Wind, der sonst immer so außerordentlich lästig war, da er Kälte brachte und uns ganze Ladungen Staub ins Gesicht wehte. Auf den hohen Bergen im Süden lag etwas Schnee, und ich wurde immer an die ersten sonnigen Frühlingstage in unseren Alpen erinnert. Nur das bunte Laub, das in goldgelben Farben schimmerte, zeigte, daß Herbst war. Überall trafen wir kleine Bäche, die sprudelnd und rauschend dem Heri-rud zueilten. Ein Bauer bestellte seine Felder; er trieb mit großem Geschrei die Ochsen an.

An einigen Stellen mußten wir den Fluß verlassen, da er in tiefen Schluchten die Berge durchbricht. Häufig ist er von Terrassen eingesäumt, und hoch über seinem jetzigen Niveau finden sich an den Berghängen Flußgerölle, die beweisen, daß der Fluß ehemals viel höher floß und sich mit der Zeit so tief in die Berge eingeschnitten hat. An einigen Stellen konnten wir diese Schluchten zu Fuß passieren, während die Tiere mit den Dienern den Umweg über die angrenzenden Berge machen mußten. Juma war heute sehr redselig; er war sehr stolz, daß er mein Fernglas tragen durfte, und Gul Mohammed sang den ganzen Tag unverwüstlich seine Paschtulieder. Meine afghanischen Begleiter verstanden diese kaum; aber sie brüllten trotzdem mit und stimmten mit in den Refrain ein. Auf jeden Fall schienen sie ihren Gesang schön zu finden; ich ließ meine Gesellschaft auch ruhig zufrieden und war froh, daß alle so guter Stimmung waren.

Als wir am 10. November aufbrachen, war es schon spät. Irgend etwas klappte nicht. Endlich zog Gul Mohammed mit den Packtieren ab; Gulam Ali und ich ritten hinterher. Als wir uns, nachdem wir zehn Minuten geritten waren, nach den anderen umsahen, bemerkten wir, daß im Robat irgend etwas nicht in Ordnung war. Unsere Diener und der Perser mit seinem Sohne, die sich uns angeschlossen hatten, fehlten. Wir warteten eine Zeitlang und ritten dann zurück. Da sahen wir, daß eine Schlägerei im Gange war. Mitten unter den Kämpfenden bemerkte ich auch Juma, der das größte Wort hatte und dem man bereits den Turban vom Kopf geschlagen hatte. Der Perser ließ die Reitpeitsche sausen, und verschiedene Kämpfer hatten schon Schrammen im Gesicht und bluteten! Es war eine allgemeine Aufregung. Der Streit war dadurch entstanden, daß der Perser den Preis des Huhns, das er am Abend vorher von dem Verwalter des Robats gekauft hatte, nicht bezahlen wollte und sich übervorteilt glaubte. Uns ging daher die Sache eigentlich gar nichts an; aber fanatisch wie die Afghanen einmal sind, mischten sich alle in den Streit, und ich hatte Mühe und Not, erst einmal Juma herauszuholen. Es setzte Peitschenhiebe und blutige Gesichter, und der Godamdar lief zu mir und schwor bei Allah, daß er im Rechte sei, während unser persischer Reisegefährte dagegen anschrie: »Durug migujäd, Durug migujäd«, er lügt, er lügt! und dem Alten wieder eins mit der Peitsche gab. Als die Kampfhähne sich absolut nicht einig werden konnten, und da uns die Sache nichts anging, nahmen wir unsere Diener und überließen den Perser seinem Schicksal. Nach einer Stunde stieß er auch wieder zu uns.

Der erste Teil des heutigen Marsches verlief wieder im Tale des Heri-rud. Das Gelände war aber bergiger, und oft hatte sich der Fluß in tiefen Schluchten durch die Felsen geschnitten. Sein Wasser war ganz klar und von blaugrüner Farbe. Sehr häufig mußten wir kleine Pässe überschreiten, die manchmal so steil waren, daß wir absteigen und die Pferde führen mußten. Das braunrote Erdreich war sehr locker, da die Felsen stark verwittert sind. Auf den Paßhöhen war es meist sehr windig; man zog sich die Mütze über beide Ohren und setzte gegen den Staub eine Schutzbrille auf. Meine Schneebrille, die mich auf mancher Alpentour begleitet hatte, tat auch hier gute Dienste, denn sie dämpfte das grelle Licht. Heute saß selbst die Mütze nicht mehr gegen den Sturm fest, und ich band mir daher noch mein Handtuch um den Kopf! Gegen elf Uhr wurde es aber warm und gegen Mittag so heiß, daß wir schwitzten. Die täglichen Temperaturschwankungen sind auf diesen Höhen sehr groß; nachts fiel das Thermometer im Verlauf der Reise auf -20 Grad Celsius, und mittags hatten wir oft 30 Grad Celsius. Immer weiter ging es bergan; seit Herat waren wir schon fast 600 Meter gestiegen. Langsam, Schritt für Schritt, zog unsere Karawane gen Osten. Das Wetter war wieder herrlich. Keine Wolke war am hellblauen Himmel zu sehen. Kleine gelbe Schmetterlinge – Heufaltern ähnlich – flatterten häufig an uns vorüber. Zu beiden Seiten des Weges hatten wir wieder die in Schutt gehüllten kahlen Berge; aber fern im Osten zeichnete sich ein hoher, schneegekrönter Gipfel wie ein blendender Kristall vom blauen Himmel ab.

Ich hatte es mir auf meinem braunen Wasiri bequem gemacht; er hatte sich endlich an mich gewöhnt, ging ruhig, Schritt für Schritt, so daß ich ungehindert meine Aufnahmen und Notizen machen konnte. Gegen ein Uhr passierten wir den Heri-rud, um uns von nun an gen Süden zu wenden. Erst nach vier Tagen sollten wir den Fluß wieder sehen. Nach der neuesten englischen Karte (India and adjacent countries: Sheet No. 33.29 Kalkutta 1916) mußten wir an der Stelle sein, wo der 64. Längengrad den Heri-rud schneidet. Die Karte ist hier ungenau; ebenso auch für das Gebiet, das wir am folgenden Tage durchzogen. Vor der deutschen Expedition, die während des Krieges auf dem Wege nach Kabul hier durchkam, hat meines Wissens kein Europäer je diese Gegenden besucht. Der Heri-rud war sehr flach und reichte den Pferden kaum bis an die Knie. Wir konnten auch einen Einblick in die große Schlucht gewinnen, aus der der Fluß von Osten herkommt. Dann bogen wir in ein Seitentälchen ein, das nach Südosten führt, und vor uns erhob sich die Hauptkette des Sefid-Kuh, die wir überschreiten mußten. Hier und dort zeigten sich schneebedeckte Gipfel. Wilde, fest senkrechte Felsen türmten sich zu beiden Seiten auf, und ich hatte alle Hände voll zu tun, um die nötigen Beobachtungen zu machen und Gesteinsproben zu sammeln. In diesem Felstale brannte die Sonne; es war schwül; die Hitze brütete zwischen den Felsen, und wir waren stark verbrannt, als wir gegen drei Uhr im Robat zu Charsar eintrafen, das ca. 1800 Meter hoch gelegen ist.

Abend für Abend wiederholt sich dasselbe Bild. Das Aufschlagen des Nachtlagers geht mittlerweile auch schnell, da die Diener genau wissen, wie und wo sie das Gepäck verstauen sollen. Juma hat inzwischen gelernt, das Feldbett richtig aufzuschlagen, so daß es nicht mehr zusammenbricht, wenn man sich darauf legt, und er versteht es auch, meine Koffer so zu stellen, daß ich leicht heran kann. Stets zwar, wenn ich etwas suchte, fand ich es nicht, oder es lag zu unterst im letzten Koffer. Während das Abendessen zubereitet wird, arbeite ich, auf meinem Feldbett liegend, die Beobachtungen des Tages aus, mache meteorologische Beobachtungen, etikettiere und verpacke die gesammelten Gesteinsproben und schreibe Tagebuch.

Nach dem Essen kamen heute ein paar Afghanen in unsere Höhle zu Besuch und sangen uns etwas vor. Der eine war ein prächtiger Bursche, groß, von feingeschnittenen angenehmen Zügen; bei den anderen beiden aber konnte man sofort den Einschlag mongolischen Blutes feststellen. Sie trugen uns einen alten Wechselgesang vor. Die Vorführung dauerte ungefähr eine Stunde. Der eine der Sänger mußte oft Tierstimmen nachahmen, was ihm auch trefflich gelang. Am folgenden Morgen brachen wir sehr früh auf. Jeder hatte sich warm angezogen; die Afghanen hatten ihren Turban so über den Kopf gewickelt, daß nur Augen und Nase frei blieben.

Es war noch sehr frisch, und die kleinen Bäche waren bis auf den Grund gefroren. Um uns warm zu halten, gingen wir bis Sonnenaufgang alle zu Fuß. Unser Weg führte in einem engen Tale bergan, und bald hatten wir einen herrlichen Ausblick auf den Schneeberg, den wir gestern bereits sichteten. Er erhebt sich genau im Südosten. Wir sammelten trockenes Gestrüpp, schichteten es aufeinander und zündeten es an. Wir hielten Hände und Füße direkt in die züngelnden Flammen, um wieder Leben in die fast erstarrten Glieder zu bringen.

Langsam geht es einen Paß hinauf, der ca. 2300 Meter mißt. Immer wieder mußten wir hinauf und hinunter – bergauf und bergab. Gerade ist man froh, daß man eine Paßhöhe erreicht hat, da muß man wieder hinunter ins Tal. Juma deutet mit der Hand nach Südosten auf eine Kette und sagt: Kutel, Kutel: Paß. Dort müssen wir wieder hinauf. Langsam, im Schneckentempo zieht die Karawane bergan. Alle sind abgestiegen, um die Tiere nicht zu ermüden. Ich wollte eine photographische Aufnahme machen, aber die Gebirgslandschaft war so öde, daß ich den Film schonte. Überall kahle, verwitterte, in Schutt gehüllte Felsen, die nur kleine dürre, vertrocknete Steppenpflanzen auf den Hängen tragen. Aber die Farben der Berge sind schön; selten habe ich so bunte Felslandschaften gesehen! Hier schimmert ein Berg in roten und gelben, dort einer in violetten und grünen Farben! Vom Passe, der ca. 2830 Meter hoch ist, genießen wir einen weiten Ausblick; im Süden zeigt sich eine hohe schneebedeckte Bergkette, deren hohe Gipfel sich wie weiße Zähne vom tiefblauen Himmel abheben. Wie gerne wäre ich dort hingezogen, in das Herz des Hesarajat-Hochlandes, über das wir noch so wenig unterrichtet sind! Nur einem einzigen Europäer, dem Franzosen Ferrier, ist es gelungen, einen Blick in diese Wildnisse zu tun; aber vieles in seinem Bericht ist ungenau, und seine Angaben sind stark angezweifelt worden.

Weiter ziehen wir durch die öden Gebirge und folgen einem Flusse, dessen blaues Band tief unter uns sich hinzieht. Infolge der außerordentlich klaren Luft aber erscheint alles viel näher gerückt. Dann treten wir in die tiefe Schlucht ein, der unser nächster Halteplatz seinen Namen verdankt: Teng-i-Asau (die Schlucht des Asau). Dunkelrote Felswände türmen sich zu beiden Seiten auf, nur ein kleines Stück vom blauen Himmel freilassend. Auf einem Felsvorsprung thronte eine alte Lehmruine. Tot sieht die Landschaft aus; auf dem Monde kann es nicht trostloser sein (Abb. 16)!

16. Öde Berge bei Teng-i-Asau

Am 12. November brechen wir wieder sehr früh auf. Es ist vier Uhr und so dunkel, daß wir keine Hand vor den Augen sehen können; es bleibt uns nichts übrig, als die Laternen anzuzünden. An der Spitze des Zuges marschiert Mesjidi Khan, und seiner blinkenden Laterne folgt die Karawane. Langsam bewegen wir uns den hohen Paß hinauf, der sich direkt hinter Teng-i-Asau erhebt. Die englische Karte verläßt uns hier ganz, denn auf ihr ist Teng-i-Asau nicht angegeben. Wir haben einen kleinen Gebirgsbach zu kreuzen, der rauschend gen Süden eilt. Alle kamen heil auf das andere Ufer, nur Juma glitt beim Springen von einem Stein auf den anderen aus und nahm zum Spaß aller Zuschauer ein kaltes Morgenbad.

Das Steigen machte sich in der dünnen Luft wohl bemerkbar, und alle paar Minuten blieben auch die Pferde stehen, um sich zu verschnaufen. Als wir die Paßhöhe erreichten, dämmerte es bereits. Wir gingen auch weiterhin zu Fuß, um uns warm zu halten. Langsam begann sich der Himmel im Osten zu färben, immer mehr Einzelheiten im Landschaftsbild traten hervor; ein orangegelber Streifen kündet die Stelle an, wo die Sonne aufgehen würde, und bald floß ihr strahlendes Licht über die schweigende Bergwelt. Feuerrot leuchteten einige Konglomeratfelsen, die von den ersten Strahlen der Morgensonne getroffen wurden, während in den tiefen Tälern unter uns noch die blauen Schatten der Dämmerung lagen. Dann steigen wir in ein großes, breites Längstal hinab, in dem der größte Teil unseres heutigen Weges verläuft. Einförmige, verwitterte Berge rechts und links; dann und wann ein Ausblick auf höhere, schneebedeckte Gipfel im Süden und Norden. Menschen begegnen wir kaum; still, öde und verlassen ist die Gegend.

Jeden Morgen um elf Uhr verteilt Juma das Frühstück, das wir im Sattel einzunehmen pflegen. Ein Stück trocken Brot, kaltes Hammelfleisch oder Huhn und ein paar getrocknete Aprikosen schmeckten uns trefflich. Gegen Mittag passierten wir einige Ruinen, in deren Gemäuer Raben hausten. Dann ging es stundenlang über bergiges Gelände. Gegen drei Uhr sahen wir von einer Anhöhe das Robat von Godar-i-Pam im Tale liegen. Ziegelrote, flache Berge heben sich scharf vom tiefblauen Himmel ab, und ich mache eine kleine Aquarellskizze von der bunten Landschaft.

Für vier Rupien kauften wir einen Hammel, der abends geschlachtet wurde. Juma bereitete ein treffliches Hammelragout zu, das uns allen gut mundete. Sobald die Sonne hinter den Bergen verschwand, wurde es wieder empfindlich kalt, und wir zündeten in unserer Höhle ein großes Feuer an, das herrlich wärmte.

13. November. Wir hatten eine sehr unruhige Nacht. Ich mochte vielleicht zwei Stunden geschlafen haben, als ich durch ein Geräusch aufwachte. Die Afghanen schienen fest zu schlafen. Den Abend vorher waren beim Lagerfeuer noch viele Räubergeschichten erzählt worden, und es hieß allgemein, daß diese Gegend nicht ganz sicher sei. Ich hörte deutlich, daß irgend jemand mit dem Geschirr klapperte, und wollte Licht machen. Aber es waren natürlich wieder keine Streichhölzer da. Ich rief Juma, der in der einen Ecke unserer Höhle lag und fest schlief. Endlich wachte er auf, zündete umständlich eine Wachskerze an und untersuchte unseren Raum, fand aber nichts. Wohl war die eine Laterne umgeworfen, und die Töpfe lagen durcheinander, aber sonst konnten wir nichts feststellen. Wahrscheinlich hatte sich ein großer Kater in unsere Behausung geschlichen, um die Reste unseres Abendbrotes zu vertilgen. Fast in jedes Karawanserai leben einige große Katzen, die äußerst zudringlich sind. Schlug man sie, so wurden sie meist noch frecher.

Wir froren, als wir morgens um sechs Uhr aufbrachen, war das Thermometer doch auf -10 Grad Celsius gefallen. Der heutige Tagesmarsch war kurz und äußerst eintönig. Wir zogen in einem großen, von Terrassen eingefaßten Tale bergan. Der Boden war mit Reif überzogen, und die Schneekristalle glitzerten wie Tausende von Diamanten. Der Weg wandte sich wieder nach Norden. Vor uns stieg die Bergkette auf, die wir morgen in einem hohen Passe überschreiten sollten. Nur wenig Schnee lag auf den felsigen Hängen.

Gegen Mittag trafen wir eine große Karawane von Hesares. Schon von weitem sahen wir die Staubwolke, die sie aufwirbelte, und meine Afghanen machten schon ängstliche Gesichter, da sie glaubten, es seien Räuber. Die Hesares sind sonst gutmütige, friedfertige Menschen im Gegensatz zu den Firuzkuhis, die nördlich der Bergkette wohnen. Man sieht ihnen sofort die mongolische Abstammung an – scharfe Schlitzaugen, wenig Bartwuchs, stark hervortretende Backenknochen. Man könnte sie oft für Tibeter halten, mit denen sie wohl die größte Ähnlichkeit haben. Sie sollen mit Dschinghis-Khan ins Land gekommen sein und sind jetzt auf das zentrale Afghanistan beschränkt. Sie besitzen große Schaf- und Ziegenherden, die ihren ganzen Reichtum ausmachen, treiben nebenher aber auch etwas Ackerbau. Wir trafen auch eine Hesarensiedelung, ca. 20 schwarze, runde, jurtenähnliche Zelte.

Langsam arbeiteten wir uns höher und höher und näherten uns mehr und mehr den Schneeflächen. Kurz vor dem Robat Tere-Bulak (nasse Quelle), sammelten wir einige schön erhaltene Versteinerungen. Heute zeigten sich zum ersten Male einige weiße Kumuluswolken, die wie große Segelschiffe über den blauen Himmel zogen. Nachmittags bestieg ich einen Berg, der sich dicht hinter dem Robat erhebt, und sammelte hier noch einige Fossilien. Gulam Ali und Mesjidi Khan amüsierten sich damit, einige der niedrigen Sträucher, die die Hänge bedeckten, anzuzünden. Das trockene Gestrüpp brannte herrlich, und der weiße Rauch zog sich in dicken Schwaden um den Abhang. Abends gingen wir früh schlafen, da uns am anderen Tage ein anstrengender Marsch bevorstand.

14. November. Heute früh kamen wir erst um sechs Uhr fort. Da es zu dem hohen Passe, den wir heute zu überwinden haben, weit und die Steigung nicht zu stark ist, steigen wir bald zu Pferde und lassen uns langsam bergan tragen. Vor uns haben wir jetzt das Bend-i-Baian-Gebirge; es sieht nicht sehr drohend aus und trägt auf den uns zugewandten Südhängen nur wenig Schnee. So arbeiten wir uns langsam empor und erreichen gegen neun Uhr die erste ca. 3000 Meter messende Paßhöhe. Juma ist vorausgeeilt und hat von den dürren Stauden, die hier und da die Hänge bekleiden, ein großes Feuer angezündet, das herrlich wärmt und uns wieder auftaut.

Wir sind jetzt auf den Höhen des Gebirges, und je mehr wir auf die Nordhänge hinüberreiten, um so mehr Schnee treffen wir an. Von dem höchsten Passe, dem Kutel-i-Ahengeran, haben wir eine herrliche Aussicht. Eine Winterlandschaft umgibt uns; fern im Norden hebt sich wie eine weiße Sägelinie der Hauptkamm des Kuh-i-Baba vom blauen Himmel ab, und auch im Süden ragen einige hohe Schneegipfel aus der Bergwelt heraus. Wir befinden uns jetzt mitten in den Schneefeldern, deren Kristalle das Sonnenlicht in tausend Facetten zurückwerfen. Ich bin froh, daß ich meine Schneebrille bei mir habe, denn der Neuschnee, auf dem die Morgensonne liegt, blendet so stark, daß man kaum die Augen aufhalten kann. Ich mache zwei photographische Aufnahmen, die ein gutes Bild von diesen öden, eingeschneiten Bergen geben. Alpine Formen vermißt man ganz; Gletscher fehlen, und steile Felswände trifft man nur selten an. Das Gestein ist stark verwittert und besteht aus dunklen Kalken und Schiefern.

Auf der zweiten Paßhöhe machten wir Rast, zündeten ein großes Feuer an und nahmen unser Frühstück ein. Ein langer Abstieg folgte, und schon von ferne sahen wir das von Terrassen eingefaßte Tal des Heri-rud. Gegen drei Uhr passierten wir eine Siedelung von Hesares. Diese hausen hier in Höhlen, die sie aus dem weichen Fels herausgeschlagen haben. Augenscheinlich war gerade großes Reinmachen; denn auf den Hängen waren Teppiche und Decken zum Trocknen ausgebreitet. Zwei große wütende Hunde, weiße Mastiffs, wollten uns nicht vorbeilassen, und wir konnten sie uns nur durch Steinwürfe vom Leibe halten.

Das Talbecken von Ahengeran ist reich kultiviert. Überall dehnen sich Felder und Lehmhäuser aus. Eine kleine verfallene Ruine liegt zur Linken. Wir passieren das Robat und ziehen weiter in östlicher Richtung nach Khassi. Wir sind jetzt wieder im Heri-rud-Tale, das wir zwischen Obeh und Charsar verlassen hatten. Über den Lauf des Flusses zwischen Ahengeran und Obeh konnte ich nur in Erfahrung bringen, daß er in tiefer Schlucht sich den Weg durch die Berge schneidet.

Eine stundenlange Wanderung durch das Heri-rud-Tal folgte. Eine Schar Wildenten trieb sich am Flusse umher, und Mesjidi Khan wollte wieder sein Jagdglück versuchen; aber wie immer schoß er daneben. Im Süden unseres Weges hatten wir den langen, stark denudierten Ramm des Bend-i-Baian-Gebirges, zur Linken in Schutt gehüllte Berge, die zum Heri-rud abfallen. Dann und wann steigen wir ab und gehen zu Fuß. Wir müssen auch noch einige Berge überschreiten, ehe wir gegen vier Uhr die Kalé (die Festung) und das Robat von Khassi sichten. Kurz bevor wir dort eintrafen, konnte ich noch eine herrliche Naturerscheinung beobachten. Die im Osten sich auftürmenden Berge wurden von den Strahlen der untergehenden Sonne getroffen und flammten in purpurroten und tiefvioletten Farben auf, was sich gegen den schon dunklen Abendhimmel prächtig ausnahm. Aber nur Minuten dauerte diese Erscheinung; sie war flüchtig wie alles Schöne auf Erden. Und doch sind solche Augenblicke für uns unvergeßlich. Sie erheben uns, und wir zehren lange davon. Und in trüben Stunden, da treten diese Augenblicke wieder vor uns hin, gleichsam, um uns zu mahnen und uns neuen Mut zu verleihen.

In Khassi wollen wir einen Ruhetag einlegen, denn Gulam Ali hat hier einen Freund wohnen, den er besuchen will. Auch wollen wir den Tieren einmal etwas Ruhe gönnen. Da das Dorf Khassi auf dem nördlichen Ufer liegt, müssen wir durch den Heri-rud reiten. Ich war zu müde, um noch ins Dorf zu gehen, und blieb im Karawanserai. Gerade als ich es mir auf meinem Feldbette bequem gemacht hatte und mein Tagebuch schreiben wollte, kam ein Diener gelaufen und brachte mir eine Einladung von Gulam Alis Freund, der Steuereinzieher dieses Bezirkes war. Er hatte auch gleich ein Pferd mitgebracht, damit ich den Fluß durchreiten konnte. Ich machte mich also fertig, schwang mich auf das ungesattelte Pferd und ließ mich nach dem Flusse hinunterführen. Es war schon dunkel. Der Diener hielt in der einen Hand die Stallaterne, in der anderen die Zügel des Pferdes. Als wir mitten im Fluß waren, und das rauschende Wasser schäumte und spritzte, wurde das Pferd störrisch, und ich konnte mich nur mit Mühe halten. Schließlich kamen wir aber doch glücklich ans andere Ufer.

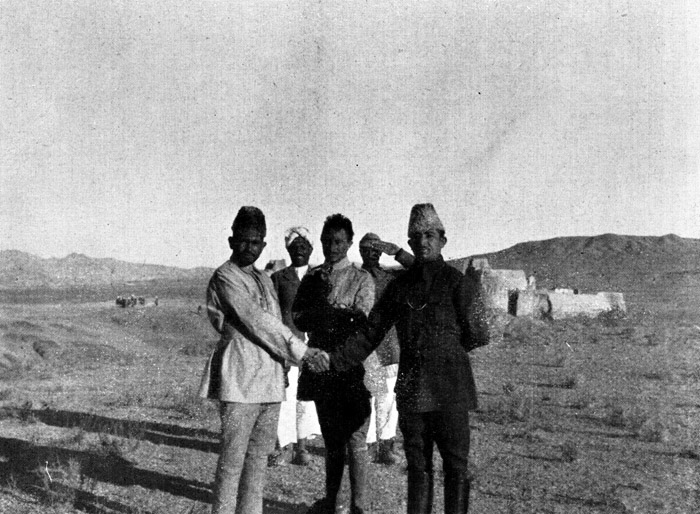

Bei dem jungen Afghanen wurden wir sehr liebenswürdig aufgenommen. Er bewirtete uns mit Pilau und Mast (saure Milch) sowie Tee und Kuchen, und es gab auch Musik und Gesang. Gegen neuneinhalb Uhr brach ich wieder auf, während Gulam Ali und Mesjidi Khan bei ihrem Freunde übernachteten (Abb. 18).

18. Afghanen

(von links nach rechts: Ghulam Ali, Mesjidi Khan, ein Freund Ghulam Alis)

15. November. Heute war der ersehnte Ruhetag, wir konnten wirklich einmal ausschlafen. Erst um acht Uhr wurde gefrühstückt. Ich leistete mir zur Feier des Tages Kakao, da wir hier Milch kaufen konnten. Auch den Afghanen gab ich zu trinken; aber obgleich ich den Kakao stark gezuckert hatte, erklärten sie, er sei »bisjar tälch« (sehr bitter). Übrigens fiel es ihnen sehr schwer, das Wort Kakao richtig auszusprechen, und ich amüsierte mich immer, wenn Juma die Kakaotüte suchte und fragte: »Kaukau kuja'st?«

Den Vormittag benutzten wir dazu, die Koffer wieder gut zu verpacken, denn es war alles durcheinandergerüttelt. Mittags wurde ich wieder zum Freunde Gulam Alis eingeladen, und es gab wieder Pilau, Tee und Süßigkeiten. Alle hatten sich heute in Gala geworfen, und ich kam mir in meinem Reitanzug gar nicht gesellschaftsfähig vor.

Nachmittags wanderten wir in den umliegenden Bergen umher. Die Felsen sind sehr verwittert, und die Diorite sowie die anderen Eruptivgesteine sind zu Schutt und Staub zerfallen. Nur an einzelnen Stellen ragen einige härtere Felsen aus dem Schutte auf und bilden kleine Riffe. Ein sehr hartes Band dunkler Eruptivgesteine verläuft quer zum Fluß und verursacht Stromschnellen. In der Ferne konnten wir einige gut ausgeprägte Terrassen erkennen, die darauf hinweisen, daß der Fluß einst in einem bedeutend höheren Niveau floß (Abb. 17).

17. Am oberen Herirud bei Khassi

Dann besuchten wir den Hakim (Untergouverneur). Schon bevor wir nach Khassi kamen, erzählten meine Begleiter von ihm wunderliche Geschichten und sagten, er sei ein verrückter alter Kerl, der aber ziemlich große Macht habe. Da ich ohne jedes Empfehlungsschreiben und ohne Paß reiste, schien mir der Besuch bei diesem Herrn gar nicht so geheuer, denn wenn er sich, wie die Afghanen sagten, verrückt bürokratisch anstellte und nach einem Papier verlangte, war ich in übler Lage.

Nachmittags, als ich auf einem Terrassenvorsprung meine Gefährten und ihren Freund photographierte, sahen wir, daß sich auf der von uns durch ein kleines Tal getrennten gegenüberliegenden Seite eine Menschenmenge ansammelte, die unser Tun genau beobachtete. Und sicher wurde dem Hakim genau Bericht erstattet, was wir trieben. Wir hielten es daher für das beste, ihm erst einmal unseren Besuch zu machen. Er residierte in einer elenden, halb in Ruinen liegenden Kalé oder Festung. Als wir uns dieser näherten, scharten sich die Einwohner um uns und sandten uns nicht gerade freundliche Blicke zu. Ich wurde unwillkürlich an die Situation erinnert, in der Younghusband war, als er die Festung der Kandjuten im Kara-Korum aufsuchte. Wir gingen durch finstere Gänge und vor Schmutz starrende Höfe, bis wir endlich in einen Hof gelangten, der etwas sauberer war. Dort breitete man für uns einige Kelims aus. Nachdem wir lange gewartet und meine Afghanen noch mehr als einen Witz über den Hakim gerissen hatten, trat der Gewaltige herein. Er entpuppte sich als ein kleines verhutzeltes Männchen, dem aber der Schalk im Gesicht geschrieben stand, und ich habe keinen Zweifel, daß er auch sehr grausam sein konnte. Wir wurden zum Tee geladen. Ich mußte ihm meinen Feldstecher zeigen; aber sonst wurde wenig gesprochen. Meine Afghanen hatten anscheinend solchen Respekt vor ihm, daß sie gar nicht wagten den Mund aufzutun. Wir blieben auch nur kurze Zeit und gingen dann wieder an den Fluß hinunter, wo ich noch einige Gesteinsproben sammelte und die Gesellschaft photographierte.

16. November. Heute wollten wir eigentlich schon bis Dauletjar kommen, erfuhren aber, daß der Weg sehr weit sei, und so entschlossen wir uns, nur bis Badgah zu ziehen. Der Freund Gulam Alis begleitete uns die erste Strecke des Weges. Er trug seinen besten Anzug und ritt einen prächtigen, schwarzen Hengst. Seine Lammfellmütze hielt er in der rechten Hand, um sich gegen die Sonne zu schützen, worüber Juma sich sehr lustig machte. Wir ritten stetig ansteigend die Terrassen hinauf, die sich längs des Flusses hinziehen. Bei Pusaleh passierten wir die große Brücke über den Heri-rud; das Dorf selbst scheint verlassen zu sein. Etwas oberhalb Pusaleh verläßt der Weg den Fluß, der hier Stromschnellen und kleine Wasserfälle bildet und aus einer tiefen Schlucht heraustritt. Zur Rechten haben wir noch das Bend-i-Baian-Gebirge mit seinem abgetragenen, gerundeten Bergrücken. Ein ödes Land!

Gegen Mittag steigen wir wieder ins Heri-rud-Tal ab, das von hohen, kahlen Felsbergen eingefaßt ist. Ein paar vertrocknete Stauden am Fluß bilden die einzige Vegetation, die wir sehen. Wie oft finde ich in meinem Tagebuch die Eintragung: den ganzen Tag kein Fleckchen Grün gesehen. Der erste Europäer, der wohl Badgah besucht hat, war Arthur Conolly, der ca. 1831 auf seinem Wege von Kabul nach Khiva durch Badgah zog. Er hatte auf seinem Wege viel unter Überfallen zu leiden. Badgah liegt in einer großen Ebene, den Winden von allen Seiten ausgesetzt, daher auch der Name (Bad = Wind und Gah = Ort).

Abends im Robat spielt sich stets die gleiche Szene ab. Wenn Juma in der Feuerstelle die trockenen Stauden anhäuft und anzündet, ist in ein paar Minuten der Raum voll beißenden Rauches. Man weint die bittersten Tränen, und selbst die Schutzbrille hilft nicht dagegen; es bleibt nichts weiter übrig, als sich platt auf den Boden ans Feuer zu legen. Bis auf einen halben Meter über dem Erdboden liegt der Rauch in dicken Schwaden, und erst, wenn der Raum genügend erwärmt ist und wir das Luftloch in der Decke gereinigt haben, zieht der Rauch ab. Beim Scheine des Feuers schreibe ich mein Tagebuch. Ab und zu legen wir neue trockene Stauden auf, daß es knistert und funkt. Stundenlang können wir so um die Glut sitzen und in die blauen züngelnden Flammen starren. Bilder aus längst vergangenen Tagen steigen wieder auf. Osterfeuer – Sonnwendfeuer –. Die Afghanen sitzen still und stumm; Gulam Ali liest in einem persischen Geschichtsbuch. Er ist ganz in seine Lektüre vertieft; nur manchmal gerät er so in Entzücken, daß er Mesjidi Khan ein besonders schönes Gedicht vorträgt. Draußen vor der Pforte unserer Höhle flammt auch ein Feuer auf. Dort kocht Gul Mohammed den Reispudding. Juma sitzt am Feuer und träumt. Das Wasser in unserem kleinen, schwarz berußten Teekessel beginnt zu summen, und gegen neun Uhr ist meistens auch das Essen fertig. Auf einer großen Schüssel wird der Reis aufgetragen, das Fleisch um den Rand gelegt. Ich fülle mir mein Essen auf den Teller; die Afghanen aber stürzen sich alle auf die große Schüssel. Jeder greift mit der Hand in den Reis und sucht das größte Stück Fleisch zu erhaschen. Messer und Gabel kennen sie ja nicht. Gul Mohammed ißt für zwei. Ich wundere mich oft, wo er das alles läßt. Er sieht in seinem dicken, weißen Filzmantel und schwarzen Turban gegen seine Kameraden ordentlich vornehm aus. Heute trank er zum Schluß noch das übriggebliebene geschmolzene Hammelfett aus; worauf Juma die Bemerkung machte: er fresse wie eine Kuh. Damit hatte er aber Gul Mohammed so schwer beleidigt, daß er in den nächsten Tagen mit Juma kein Wort sprach. Gul Mohammed war überhaupt sehr eitel. Oft schaute er während des Marsches in einen kleinen runden Spiegel, den er stets bei sich trug. An einem Ring hatte er auch einige interessante kleine Instrumente: einen Nagelreiniger, einen Ohrlöffel und eine Pinzette, mit der er sich Barthaare ausriß!

17. November. Der heutige Tagesmarsch war wohl der eintönigste von allen. Zuerst zogen wir im Tale des Heri-rud aufwärts, dann aber verließen wir den Fluß und ritten stundenlang durch die öden, verwitterten Berge. Gegen Mittag sahen wir den Fluß wieder tief unter uns und stiegen langsam an sein Ufer hinab. Wir genossen einen herrlichen Ausblick nach Norden auf die Schneespitzen des Kuh-i-Baba. Über Schinieh erreichten wir Dauletjar, eine bedeutende Siedelung, die in einem großen Talbecken gelegen ist. Dort laufen verschiedene große Karawanenstraßen zusammen, von denen eine längs des Farah-rud nach Sistan gehen soll.

Manche Forscher haben die Meinung vertreten, daß auch Alexander der Große auf seinem Zuge nach Bamian mit seiner Armee dem Hilmend-Tal gefolgt sein soll. Quintus Curtius beschreibt jedenfalls eine Route, die bedeutend größere Schwierigkeiten geboten haben muß als der reguläre Weg von Kandahar über Kabul nach Bamian.

Etwas nordöstlich von Dauletjar kreuzte Ferrier den Heri-rud; er wandte sich dann nach Süden in das eigentliche Hesarajat-Hochland. Auch die englischen Offiziere Talbot und Maitland sind in dieser Gegend gewesen; ihre genauen Berichte sind aber nicht zugänglich.

Als ich später nach Kabul kam, erfuhr ich, daß die deutschen Ärzte, die ein paar Monate vor mir auf dieser Straße gezogen, hier ihren Kameraden Berends verloren, der an Malaria starb und in dieser einsamen Bergwelt bestattet wurde.