|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eines Abends sagte Rodin:

Kommen Sie doch morgen früh heraus nach Meudon; es ist Sonntag, wir könnten von Phidias und Michelangelo sprechen, und ich möchte dann vor Ihren Augen ein paar Statuetten nach den Prinzipien des einen und denen des andern modellieren. Sie werden dann die Hauptunterschiede der beiden Inspirationen vollkommen verstehen, oder besser gesagt, den sie trennenden Gegensatz.

Phidias und Michelangelo von Rodin beurteilt und kommentiert . . . man wird begreifen, daß ich am Sonntag pünktlich zur Stelle war. 274

Der Meister traf vor einem Marmortisch seine Vorbereitungen und ließ sich Thon bringen. Es war noch Winter, und das große Atelier nicht geheizt. Ich verriet einem der Gehilfen meine Furcht, der Meister könne sich erkälten: O, wenn er arbeitet, niemals, versetzte er lächelnd.

Tatsächlich befreite mich die Heftigkeit, womit Rodin alsbald den Thon zu kneten begann, von jeder Unruhe.

Er hatte mich aufgefordert, neben ihm Platz zu nehmen, und nachdem er den Lehm auf dem Tisch zu langen Würsten ausgerollt hatte, formte er daraus mit rasender Schnelligkeit eine Thonskizze.

Gleichzeitig sprach er:

Diese erste Figur soll Ihnen die Schaffensart des Phidias vorführen.

Wenn ich diesen Namen ausspreche, denke ich in Wirklichkeit an die gesamte griechische Skulptur, deren erhabenster Vertreter Phidias' Genie war.

Die Skizze nahm Gestalt an. Rodins Hände eilten hin und her, fügten immer neue Teile der Thonmasse zu dem im Entstehen begriffenen Modell und verarbeiteten sie mit derber Faustkraft, wobei auch nicht eine einzige Bewegung verloren ging. 275 Dann beteiligten sich noch Daumen und Finger am Kneten, formten einen Schenkel mit einem einzigen Druck, machten einen Hüfteinschnitt, neigten eine Schulter, gaben dem Kopf eine Wendung, alles mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, als ob es sich um die Vorführung von Taschenspielerkünsten gehandelt hätte. Ab und zu hörte der Meister eine Sekunde lang auf um sein Werk zu betrachten, überlegte, faßte einen Entschluß, und kaum war das geschehen, so setzte er ihn flugs in die Tat um.

Ich habe niemals einen Menschen so schnell arbeiten sehen. Offenbar verleiht die Sicherheit der Intelligenz und des Auges der Hand der großen Künstler schließlich eine Leichtigkeit, die man etwa mit der Geschicklichkeit der besten Jongleure oder, um einen rühmlicheren Beruf heranzuziehen, mit der Gewandtheit der hervorragendsten Chirurgen vergleichen konnte. Übrigens schließt diese Schnelligkeit keineswegs die Präzision und die Gediegenheit aus; im Gegenteil, diese sind unlöslich mit ihr verknüpft, und sie hat infolgedessen auch nichts mit leerer Virtuosität zu tun.

Jetzt atmete Rodins Statuette Leben. Entzückend rhythmisch stand sie da; eine Hand stützte sie auf die Hüfte, der andere Arm fiel graziös auf den 276 Schenkel herab, und der Kopf war anmutig geneigt.

Selbstverständlich bin ich nicht so töricht zu glauben, diese Skizze sei ebenso schön, als eine Antike, sagte lachend der Meister; aber finden Sie nicht, daß sie wenigstens eine entfernte Vorstellung davon gibt?

Man könnte sie für eine Copie eines griechischen Originals halten, antwortete ich.

Schön! Nun wollen wir prüfen, woher diese Ähnlichkeit kommt.

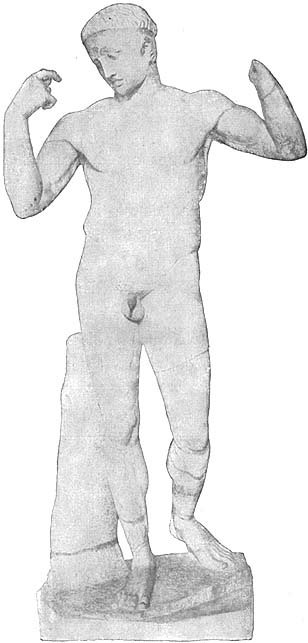

Der Diadumenos des Polyklet.

Meine Statuette besteht vom Kopf bis zu den Füßen aus einer vierfach wechselnden Gliederung.

Die Schultern und Brust andeutende Linie führt zur linken Schulter; der Schwerpunkt des Beckens neigt sich nach rechts, während er bei den Knien auf dem linken liegt, denn das Knie des gebogenen rechten Beines tritt mehr hervor als das andere; und schließlich tritt der Fuß dieses selben rechten Beines hinter den linken Fuß zurück.

Sie können also, wie ich wiederholen möchte, an meiner Figur vier Richtungen bemerken, die in den 277 ganzen Körper eine sehr sanfte wellenförmige Bewegung bringen.

Dieser Eindruck ruhiger Anmut wird ferner noch durch die Sicherheit der Haltung erreicht. Die die Mitte des Halses durchschneidende senkrechte Linie läuft auf den inneren Knöchel des linken Fußes zu, der das ganze Körpergewicht trägt. Das andere Bein dagegen ist frei: es ruht nur mit den Zehenspitzen auf der Erde und liefert also nur einen ergänzenden Stützpunkt; es könnte sich im Notfalle sogar erheben, ohne das Gleichgewicht zu gefährden. Es ist 278 eine völlig ungezwungene und höchst graziöse Stellung!

Noch etwas anderes ist zu beobachten. Der obere Teil des Rumpfes neigt sich auf die Seite des Beines, das den Körper trägt. Die linke Achsel hält sich also niedriger als die rechte. Im Gegensatz hierzu ist die linke Hüfte, die den ganzen Nachdruck der Haltung aufnimmt, in die Höhe gehoben und vorgeschoben. So nähert sich auf dieser Seite des Rumpfes die Achsel der Hüfte, während auf der anderen Seite die in die Höhe gehobene rechte Achsel sich von der gesenkten rechten Hüfte entfernt. Man wird unwillkürlich an die Bewegung einer Ziehharmonika erinnert, die sich auf der einen Seite zusammenzieht, auf der andern ausdehnt.

Dieses mit Achseln und Hüften hergestellte doppelte Gleichgewicht trägt viel zur ruhigen Zierlichkeit des Ganzen bei.

Betrachten Sie jetzt meine Statuette im Profil.

Sie ist hinten geschweift; der Rücken ist hohl und der Brustkasten wölbt sich leicht nach oben. Sie ist mit einem Wort konvex und hat die Form eines C angenommen.

Diese Gestaltung erlaubt ihr, das Licht ganz und gar aufzufangen, so daß es sich gleichmäßig und 279 mild über den Rumpf und die Glieder ergießen kann, wodurch der allgemeine anmutige Eindruck wesentlich erhöht wird.

Die verschiedenen Eigentümlichkeiten, die wir an dieser Skizze hervorgehoben haben, könnte man an fast allen Antiken feststellen. Zweifellos gibt es zahlreiche Abweichungen, zweifellos begegnet man sogar einigen Verstößen gegen die fundamentalen Gesetze, stets jedoch werden Sie in den griechischen Werken den größten Teil der Merkmale finden, die ich Ihnen soeben erklärt habe.

Wenn Sie nun dieses technische System ins Abstrakte übersetzen, werden Sie alsbald erkennen, daß die Kunst der Antike ungetrübtes Lebensglück, Ruhe, Anmut, Gleichgewicht, Vernunft bedeutet.

Rodin ließ seine Blicke über die Statuette gleiten.

Man könnte, sagte er, sie weiter ausführen; das wäre vielleicht für uns sehr kurzweilig, jedoch so wie sie ist, hat sie ja ihren Zweck erfüllt, denn ich habe an ihr meine Beweisführung machen können.

Die Einzelheiten würden ihren Reiz übrigens kaum erhöhen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich schnell noch eine wichtige Wahrheit betonen. Wenn Anlage und Hauptlinien einer Figur wohl durchdacht 280 und gut verteilt sind, ist sozusagen schon alles gemacht; der Totaleindruck ist dadurch bereits festgelegt; die sorgfältige Ausarbeitung, die dadurch folgt, wird freilich den Beschauern gefallen; aber sie ist fast überflüssig. Diese Fähigkeit der rhythmischen Gliederung ist allen großen Epochen eigen: heute ist sie so gut wie unbekannt.

Darauf schob er die Thonfigur bei Seite und sagte:

Jetzt werde ich eine andere nach der Schaffensart Michelangelos skizzieren.

Ein Sklave von Michelangelo. Louvre, Paris.

Er verfuhr ganz anders wie das erste Mal.

Er richtete die beiden Beine dieser Figur nach der einen und den Leib nach der entgegengesetzten Seite. Er neigte den Rumpf vor; einen Arm bog er und legte ihn dicht an den Körper, den anderen führte er zum Hinterkopf.

Diese Stellung bot ein seltsames Bild qualvollen Ringens.

Rodin hatte diese Skizze ebenso schnell als die erste geformt, aber die Art, wie er den Thon zunächst knetete und dann durch Daumendruck verarbeitete, war womöglich noch ungestümer, leidenschaftlicher und nervöser geworden. 281

Da, ich bin fertig, sagte er. Was halten Sie davon?

Ich glaubte wahrhaftig ein Pasticcio Michelangelos zu sehen oder vielmehr die Wiederholung eines seiner Werke. Welch eine sehnige Vollkraft! Und welche Spannung in den Muskeln!

Nun bitte folgen Sie meinen Erklärungen. Hier haben wir anstatt vier nur zwei rhythmische Hauptlinien, eine für den oberen Teil der Statuette, eine andere entgegengesetzte für den unteren Teil. Das verleiht der Gebärde gleichzeitig zähe Kraft und Gebundenheit, und daraus resultiert ein auffallender Kontrast mit der Ruhe der Antiken.

Hier sind beide Beine gebogen, und infolgedessen ist das Körpergewicht auch auf beide verteilt, anstatt nur auf einem zu ruhen, wie dort. Hier zeigen also die unteren Gliedmaßen keine Ruhe, sondern Anstrengung.

Ferner tritt die mit dem am wenigsten tragenden Bein korrespondierende Hüfte am meisten in der Richtung nach oben hervor, was andeutet, daß ein Druck des ganzen Körpers sich in dieser Richtung äußern will.

Der Oberkörper ist nicht minder voll innerer 282 Bewegung. Anstatt wie bei der Antike Anschluß an die vorspringende Hüfte zu suchen, hebt die Schulter auf derselben Seite sich im Gegenteil in die Höhe, in der Absicht, die Bewegung der Hüfte fortzusetzen.

Beobachten Sie ferner, daß die ungeheuere Anstrengung die beiden Beine aneinander und die Arme an den Leib und an den Kopf drückt. Auf diese Weise verschwindet jeder leere Raum zwischen den Gliedern und dem Rumpf: man sieht dazwischen nicht mehr die großen Öffnungen, die, eine Folge der frei angebrachten Arme und Beine, die griechische Skulptur so ungezwungen und leicht machten. Michelangelos Kunst schafft Statuen, an 283 denen nichts aufgelockert, sondern alles fest gefügt ist. Er selbst sagte, daß nur die Werke gut wären, die man von der Spitze eines Berges herabrollen lassen könnte, ohne daß daran etwas zerbräche; und was bei einem solchen Sturz zerbrechen würde, das wäre seiner Meinung nach auch überflüssig gewesen.

Seine Figuren scheinen tatsächlich so gemeißelt zu sein, daß sie diese Probe aushalten könnten; eine Antike dürfte es sicher nicht wagen, sie zu bestehen: die schönsten Statuen der Phidias, Polyklet, Skopas, Praxiteles und Lysipp würden in Stücke zerbrochen am Fuße des Berges ankommen.

Sie ersehen daraus, wie ein Wort, das für die eine Schule wahr und tief ist, für eine andere sich als grundfalsch erweist.

Schließlich will ich noch ein letztes wichtiges Merkmal meiner Skizze hervorheben: sie hat die Form einer Konsole. Die Knie entsprechen der unteren, meist abgerundeten Anschwellung, die zurückgetretene Brust bildet die Vertiefung und der geneigte Kopf den oberen Vorsprung der Konsole. Der Rumpf ist also hier nach vorn gebogen, während er in der antiken Kunst nach hinten gebogen war. Dadurch entstehen hier sehr kräftige Schatten in der Vertiefung der Brust und unter den Beinen. 284

Kurz, das gewaltigste Genie der modernen Zeiten hat die Epopöe des Schattens gepriesen, während die Alten die des Lichtes gefeiert haben.

Und wenn wir jetzt, wie vorhin bei der Technik der Griechen, die geistige Bedeutung der Technik Michelangelos suchen, so müssen wir feststellen, daß seine Kunst ein leidvolles Versinken des Wesens in sich selbst, eine unruhige Energie, einen Willen zur Tat ohne Hoffnung auf Erfolg, schließlich das Martyrium der Kreatur, die von unausführbaren Wünschen gequält wird, ausdrückt.

Die drei Grazien von Raffael. Chantilly.

Bekanntlich versuchte Raffael eine Zeit lang Michelangelo nachzuahmen. Es gelang ihm nicht. Er konnte das Geheimnis der Glut und des Feuers seines Rivalen nicht entdecken. Und zwar deshalb nicht, weil er sich an der Schule der Griechen gebildet hatte. Einen Beweis hierfür haben wir ja in dem göttlichen Trio der Grazien, das sich jetzt in Chantilly befindet und gewissermaßen eine gemalte Copie der berühmten antiken Gruppe in Siena ist. Ganz unbewußt kam er beständig auf die Prinzipien der Griechen, seiner Lieblinge, zurück. Alle seine Figuren, die er kraftstrotzend und ungestüm gestalten wollte, behielten immer den Rhythmus und das graziöse Gleichgewicht der hellenischen Meisterwerke. 285

Als ich nach Italien kam mit all den griechischen Modellen im Kopf, die ich im Louvre eifrigst studiert hatte, fand ich mich vor den Werken Michelangelos im höchsten Grade aus der Fassung gebracht. Sie widersprachen jeden Augenblick den Wahrheiten, die ich endgültig erworben zu haben glaubte. Warum 286 nur, fragte ich mich fortwährend, diese Krümmung des Rumpfes, warum diese hinaufgezogene Hüfte, diese gesenkte Schulter? Ich war vollkommen verwirrt . . . .

Und doch hatte Michelangelo sich nicht täuschen können. Man mußte ihn nur verstehen. Ich bemühte mich darum, und es ist mir gelungen.

In Wirklichkeit ist Michelangelo nicht, wie man bisweilen behauptet hat, ein Einsamer in der Kunst. Er ist das äußerste Ende des gesamten gotischen Denkens. Man sagt allgemein, daß die Renaissance eine Auferstehung des heidnischen Rationalismus war, der dann über den Mysticismus des Mittelalters gesiegt hat. Das ist nur zur Hälfte richtig. Der christliche Geist hat auch fernerhin sehr viele Künstler der Renaissance inspiriert, unter anderen Donatello, den Maler Ghirlandajo, der Michelangelos Lehrer war, und Buonarroti selbst.

Dieser ist offenbar der Erbe der Bildner des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts. Man findet unter den Skulpturen des Mittelalters fortwährend die Konsolenform, auf die ich vorhin Ihre Aufmerksamkeit lenkte; man findet daran ein Einziehen des Brustkastens, eng an den Rumpf gelegte Glieder und eine alle Kräfte anstrengende Haltung. Vor allem findet 287 man dort einen melancholischen Ausdruck, der das Leben als etwas Provisorisches betrachtet, woran zu klammern sich nicht ziemt.

Als ich mich bei Rodin für seine wertvollen Belehrungen bedankte, sagte er:

Wir müssen diese Erklärungen an einem der nächsten Tage durch einen Besuch im Louvre vervollständigen. Verfehlen Sie nicht, mich an mein Versprechen zu erinnern.

In diesem Augenblick führte ein Diener Anatole France herein, dessen Besuch Rodin erwartete. Der Meister hatte den großen Schriftsteller eingeladen, um ihm seine Antikensammlung zu zeigen.

Ich war, wie man sich denken kann, sehr glücklich, einer Begegnung dieser beiden Männer beiwohnen zu dürfen, die dem heutigen Frankreich so viel Ehre machen.

Sie begrüßten einander sehr verbindlich und mit einer freundlichen Bescheidenheit auf beiden Seiten, wie man sie bei Männern von gleichem Verdienst anzutreffen gewohnt ist. Sie hatten sich schon in den Häusern gemeinsamer Freunde getroffen. Aber mehrere Stunden, wie heute, hatten sie bisher noch nicht miteinander verbracht. 288

Sie sehen recht verschieden aus.

Anatole France ist groß und mager. Er hat ein langes und feines Gesicht; seine schwarzen listigen Augen liegen tief in den Höhlen; er hat vornehme, schmale Hände; seine Gebärden unterstreichen ungemein lebhaft und treffend das Ironische seines geistigen Wesens.

Rodin ist untersetzt; er hat kräftige, wuchtige Schultern; sein Gesicht ist breit; die Farbe seiner leicht verschleierten, oft halb geschlossenen, nur bisweilen weit geöffneten Augen ist tiefblau und durchsichtig. Sein dichter Bart gibt ihm das Aussehen eines Propheten Michelangelos. Er bewegt sich langsam und schwer. Seine breiten, großen Hände sind von robuster Behendigkeit, seine Finger kurz.

Der eine ist die Personifikation geistreicher und gründlicher Analyse, der andere die der Kühnheit und Leidenschaft.

Der Bildhauer führte uns nun vor die in seinem Besitz befindlichen Antiken, und die Unterhaltung nahm natürlicherweise wieder das Thema auf, das er soeben mit mir behandelt hatte.

Eine griechische Stele erregte in hohem Maße die Bewunderung Anatole Frances. Sie zeigt ein junges sitzendes Weib, das ein Mann liebevoll 289 anblickt; dahinter erhebt sich eine Sklavin, die sich zu ihrer Herrin herabbeugt.

Wie doch die Griechen leidenschaftlich das Leben geliebt haben, rief laut der Autor der »Thaïs«.

Sehen Sie, auf diesem Leichenstein erinnert nichts an den Tod. Die Verstorbene bleibt mitten unter den Lebenden und scheint noch an ihrer Existenz teilzunehmen; sie ist nur sehr schwach geworden, und da sie sich nicht mehr aufrecht halten kann, muß sie in sitzender Stellung bleiben. Dies ist eins der Merkmale, die auf den antiken Stelen gewöhnlich die Toten kennzeichnen: da ihre Beine kraftlos geworden sind, müssen sie sich auf einen Stock oder gegen eine Wand stützen oder sich hinsetzen.

Es gibt noch ein Detail, das sie häufig von ihrer Umgebung unterscheidet. Während die lebenden Personen sie zärtlich und innig anschauen, lassen sie selbst ihre Augen ins Leere schweifen und richten sie auf niemand. Sie erkennen nicht mehr die, die sie ansehen. Und doch fahren sie fort, als innig geliebte Kranke unter denen zu leben, denen sie teuer sind. Und dieser halb Gegenwart, halb Abwesenheit bedeutende Zustand ist der rührendste Ausdruck des Schmerzes, wie ihn bei den Alten das Leben den Verstorbenen bezeugen konnte. 290

Wir betrachteten noch viele andere Antiken. Rodins Sammlung ist zahlreich und gewählt. Der Meister ist besonders auf einen Herkules stolz, dessen reife Kraft und Geschmeidigkeit uns entzückte. Diese Statue hat nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem dicken und schwerfälligen Herkules Farnese. Sie ist wunderbar elegant. Körper und Glieder des in strahlender, stolzer Jugend dargestellten Halbgottes sind von außerordentlicher Feinheit.

Dies ist ganz und gar der Held, sagte Rodin, der im Lauf die Hindin mit den erzenen Füßen bezwang. Der massige Athlet des Lysipp wäre einer solchen Tat nicht fähig gewesen. Die Kraft vereinigt sich oft mit der Grazie, und die wahre Grazie ist immer kraftvoll: eine doppelte Wahrheit, deren Richtigkeit ein Werk wie dieser »Herkules« bezeugen kann. Sie sehen, Alkmenens Sohn erscheint um so stärker, je harmonischer sein Körper gebaut ist.

Anatole France verweilte lange vor einem entzückenden kleinen Torso, der eine Göttin darstellte.

Das ist, sagte er, eine der zahllosen »keuschen 291 Aphroditen«, die im Altertum die »knidische Aphrodite«, das Meisterwerk des Praxiteles, mehr oder minder frei wiedergaben. Die kapitolinische Venus und die mediceische Venus sind nur Varianten dieses so und so oft kopierten Vorbildes.

Bei den Griechen verwandten viele hervorragende Bildhauer ihre ganze Sorgfalt auf die Nachahmung der Werke ihrer Vorgänger. Sie änderten im allgemeinen wenig an den gegebenen Formen, nur in der technischen Behandlung waren sie bemüht, ihre Persönlichkeit Ausdruck zu geben.

Übrigens verbot wohl die mit einem Bildwerk eng verbundene religiöse Verehrung den Künstlern, eigene Wege zu gehen. Die Religion fixiert ein für allemal die Göttertypen, die sie annimmt. Wir sind erstaunt, so viele Wiederholungen der »keuschen Venus« und der »kauernden Venus« zu finden: man vergißt, daß diese Statuen Heiligenbilder waren. In tausend oder zweitausend Jahren wird man vielleicht ebensoviele »Heilige Jungfrauen von Lourdes« finden, die dann mit ihrem weißen Kleide, dem Rosenkranz und dem blauen Gürtel alle große Ähnlichkeit miteinander haben werden.

Wie lieblich war die griechische Religion, warf 292 ich ein, welch wollüstige Formen bot sie der Verehrung ihrer Gläubigen!

Ja, sie war schön, versetzte Anatole France; das bezeugen die verführerischen Liebesgöttinnen, die sie uns hinterlassen hat; aber freundlich war sie nicht, das können Sie mir glauben. Sie war intolerant und tyrannisch wie jede fromme Inbrunst.

Die in sinnlicher Schönheit schillernden Aphroditenleiber bereiteten vielen edlen Geistern große Qualen, und im Namen des Olymp reichten die Athener Sokrates den Schierlingsbecher. Erinnern Sie sich dessen, was Lukrez sagt:

Tantum religio potuit suadere malorum!

Sehen Sie, wenn die Götter des Altertums uns heute so sympathisch sind, so liegt das daran, daß sie nichts Schlimmes mehr tun können, sie sind für immer dahin.

Es war Mittag geworden, und Rodin bat uns, mit ihm zu speisen; mußten wir so leider seine schöne Sammlung verlassen.

Wenige Tage später machte Rodin sein Versprechen zur Tat und forderte mich zu einem gemeinsamen Besuch des Louvre auf.

Kaum befanden wir uns vor den Antiken, als er eine heitere und glückliche Miene zeigte, wie wenn er einen Kreis alter Freunde wiedergefunden hätte.

Wie oft, sagte er, bin ich einst hierher gekommen, als ich noch kaum fünfzehn Jahre alt war. Ich hatte zuerst den leidenschaftlichen Wunsch, Maler zu werden. Die Farbe zog mich an. Ich ging oft hinauf in die Galerie, um Tizians und Rembrandts Bilder zu bewundern. Aber leider hatte ich nicht genug Geld, mir Leinwand und Farben zu kaufen. Zum Kopieren der Antiken dagegen brauchte ich nur Papier und Bleistifte. Ich war also gezwungen, nur in den Sälen hier unten zu arbeiten und bald gewann ich die Bildhauerei so innig lieb, daß ich an nichts anderes mehr dachte.

Während Rodin mir erzählte, wie er Studien nach der Antike gemacht hatte, mußte ich an die Ungerechtigkeit der eingefleischten Akademiker denken, die ihn beschuldigten, sich gegen die Traditionen 294 aufgelehnt zu haben. Gerade dieser angebliche Empörer kennt heute die Tradition am besten und respektiert sie am meisten!

Er führte mich zunächst in den Saal der Gipsabgüsse und sagte mit einem Hinweis auf den »Diadumenos« des Polyklet, dessen Original sich im British Museum befindet:

Sie können hier die vier rhythmischen Hauptlinien nachprüfen, auf die ich Sie jüngst an meiner Tonfigur aufmerksam machte. Betrachten Sie bitte die linke Seite dieser Statue: die Schulter schiebt sieh ein wenig nach vorn, die Hüfte nach hinten, das Knie ist wieder nach vorn gerichtet, der Fuß nach hinten: daraus resultiert die zarte Wellenlinie des Ganzen.

Jetzt beachten Sie das Schwanken der wagerechten Linien: die Schulterlinie neigt sich nach rechts, die Hüftlinie nach links. Die mitten durch den Hals laufende Senkrechte fällt auf den inneren Knöchel des rechten Fußes; beachten Sie ferner die ungezwungene Stellung des linken Beines.

Schließlich wird Ihnen, wenn Sie diese Statue im Profil betrachten, die konvexe Linie der Vorderseite, ihre C-Form, nicht entgehen.

Schon bei diesem ersten Beispiel war ich 295 überzeugt. Rodin wiederholte seine Beweisführung noch an vielen anderen Antiken.

Wir verließen den Saal der Gipsabgüsse, und Rodin führte mich vor den herrlichen Torso des »Periboetos« von Praxiteles:

Der Schwerpunkt der Schultern und der der Hüften liegt links; die Schulterlinie steigt nach rechts, die Hüftlinie nach links.

Dann überließ er sich weniger theoretischen Eindrücken und sagte:

Beachten Sie die Eleganz dieser Statue. Obgleich ohne Kopf scheint der junge Körper dem Licht und dem Frühling doch deutlicher zuzulächeln, als Lippen und Augen es vermöchten.

Wir gingen weiter und gelangten zur »Venus von Milo«:

Sie ist das Wunder aller Wunder! Ein auserlesener Rhythmus offenbart sich hier, ähnlich dem, den wir soeben an den anderen Statuen bewundert haben; außerdem jedoch noch etwas, das zum Nachdenken anregt: hier finden wir nicht mehr die Form eines C, im Gegenteil, der Leib dieser Göttin 296 beugt sich ein wenig nach vorn wie bei den christlichen Bildwerken. Dennoch hat er nichts Unruhiges oder Gequältes. Das Werk verrät die schönste antike Inspiration: es ist die von Mäßigung geleitete Sinnenlust, die von Vernunft geregelte Lebensfreude.

Diese Meisterwerke üben eine eigentümliche Wirkung auf mich aus. Sie versetzen meine Gedanken unwillkürlich in die Luft und das Land, wo sie entstanden sind.

Ich sehe die jungen Griechen mit Veilchenkränzen in den braunen Haaren und die Jungfrauen in fließenden Gewändern den Göttern Opfer darbringen in hehren Tempeln, deren Linien rein und majestätisch sind und deren Marmor die warme Durchsichtigkeit des Fleisches besitzt. Ich stelle mir die griechischen Philosophen auf Spaziergängen in der Umgebung einer Stadt vor, wobei sie sich über die Schönheit unterhalten, wenn sie an einem verwitterten Altar vorüberkommen, der sie an irgendein irdisches Abenteuer dieses oder jenes Gottes erinnert. Die Vögel singen unter Efeu versteckt auf schattigen Platanen, in Lorbeer- oder Myrthenbüschen, und die Bäche erglänzen unter dem Himmel, der heiteren Hülle dieser sinnlichen und friedlichen Natur. 297

Wir standen vor der »Nike von Samothrake«:

Die Nike von Samothrake. Paris, Louvre.

Versetzen Sie im Geiste diese Statue an ein golden leuchtendes Gestade, von wo aus man durch Olivenzweige das Meer schimmern und in der Ferne weiße Inseln auftauchen sieht!

Alle Antiken brauchen volles, freies Tageslicht; in unseren Museen werden sie durch viel zu starke Schatten erdrückt: der Widerschein des sonnigen Südens und des benachbarten Mittelmeeres umflutete sie mit einem blendenden Glanz.

Ihre »Siegesgöttin« war ihre »Freiheitsgöttin«: wie unterschied sie sich doch von der unsrigen!

Sie schürzte nicht ihr Gewand, um über Barrikaden zu schreiten. Sie war mit leichtem Linnen und nicht mit grobem Stoff bekleidet. Ihr wunderbar schöner Leib war nicht für alltägliche Arbeiten bestimmt; ihre kraftvollen Bewegungen hielten sich immer in harmonischem Gleichgewicht

Sie war auch nicht die »Freiheit« aller Menschen, sondern nur der vornehmen Geister. Die Philosophen betrachteten sie mit Entzücken. Die Besiegten jedoch, die Sklaven, die sie peitschen ließ, vermochten sie nicht zu lieben. 298

Das war ein Fehler des hellenischen Ideals. Die Schönheit, an die die Griechen glaubten, war eine vom Verstand ersonnene Regel; sie richtete sich auch nur an den Geist der Hochgebildeten: die armen und niederen Seelen verachtete sie. Sie hatte keine zärtliche Regung für den guten Willen der bescheidenen Wesen und wußte nichts davon, daß es in jedem Herzen einen Abglanz des himmlischen Lichtes gibt.

Sie war tyrannisch gegen alles, was nicht imstande war, stolz und erhaben zu denken. Sie diktierte Aristoteles die Verteidigung der Sklaverei. Sie duldete nur die Vollkommenheit der Formen und übersah, daß der 299 Ausdruck eines von der Natur stiefmütterlich . behandelten Geschöpfes erhaben sein kann: grausam ließ sie alle entstellten Kinder in einen Abgrund werfen.

Diese Regel, wofür die Philosophen sich begeisterten, zeigt etwas im höchsten Grade Hemmendes. Sie hatten sie, ihren eigenen Wünschen entsprechend, ohne Rücksicht auf das unermeßliche Universum ersonnen. Sie hatten sie nach ihrer menschlichen Berechnung aufgestellt. Sie sahen die Welt von einer großen kristallenen Himmelskugel begrenzt. Sie hatten Furcht vor dem Unendlichen; sie hatten auch Furcht vor dem Fortschritt. Ihrer Meinung nach wäre die Schöpfung am schönsten unmittelbar nach dem Entstehen gewesen, wo noch nichts das ursprüngliche Gleichgewicht störte. Dann hätte sich nach und nach alles zum Schlimmen verändert. Jeder Tag hätte etwas mehr Verwirrung in die allgemeine Ordnung gebracht. Das goldene Zeitalter, das wir am Horizont der Zukunft ahnend erblicken, setzten sie weit hinter sich in längst vergangene Generationen.

So täuschte sie ihre Liebe zum schönen Gleichmaß. Zweifellos herrscht eine Regel in der unermeßlichen Natur; aber sie ist weit komplizierter als sie sich der Mensch mit den schwachen Kräften seiner Vernunft vorstellen könnte; außerdem ist sie ewig wechselnd. 300

Und doch war die Bildhauerkunst niemals herrlicher und strahlender, als damals, wo sie sich an dieser engen Regel begeisterte. Die ruhige Schönheit konnte in dem heiteren Charakter des schimmernden Marmors ganz und gar zum Ausdruck kommen: es herrschte eine vollkommene Übereinstimmung zwischen dem Geist und der Materie, die er belebte. Der moderne Geist dagegen stürzt und zerbricht alle Formen, in denen er sich verkörpert.

Kein Künstler wird jemals Phidias übertreffen. Denn der Fortschritt existiert wohl in der Welt, aber nicht in der Kunst. Der größte unter den Bildhauern, die zu einer Zeit erschienen, wo die ganze menschliche Phantasie im Giebelfelde eines Tempels Platz finden konnte, wird für immer unerreicht bleiben.

Wir gingen jetzt in den Saal Michelangelos hinüber. Auf unserem Wege berührten wir den Saal Jean Goujons und den Germain Pilons.

Diese hier sind Ihre großen Brüder, sagte ich zu Rodin.

Wenn dem doch so wäre, versetzte er seufzend.

Jetzt standen wir vor den »Sklaven« Buonarrotis. Wir betrachteten zunächst den rechten, der sich im Profil zeigt.

Ein Sklave von Michelangelo. Paris, Louvre.

Sehen Sie, hier haben Sie nur zwei Richtlinien. Die der Beine auf uns zu, die des Oberkörpers nach der entgegengesetzten Seite. Das verleiht der Haltung den Ausdruck gewaltiger Kraft. Auch bemerken Sie hier nicht ein Hin- und Herschwanken der horizontalen Linien. Sowohl Schulter als auch Hüfte liegen auf der rechten Seite höher als auf der linken. Dadurch gewinnt die Figur erheblich an Geschlossenheit. Prüfen wir nun die Senkrechte. Sie fällt nicht mehr auf einen Fuß, sondern zwischen beide Füße: demnach tragen beide Beine gleichzeitig den Körper und erscheinen stark angestrengt.

Betrachten wir endlich das ganze Werk, so haben wir den Eindruck einer Konsole: die geknickten Beine bilden tatsächlich einen Vorsprung und die zurückweichende Brust eine Vertiefung.

Es bestätigt sich also, was ich Ihnen jüngst in meinem Atelier an dem Tonmodell gezeigt habe.

Hierauf wandte er sich zu dem anderen »Sklaven«:

Die Konsolenform ist hier nicht durch die zurückweichende Brust, sondern durch den erhobenen, sich nach vorn schiebenden Ellbogen gekennzeichnet.

Diese eigenartige Silhouette ist, wie ich Ihnen schon gesagt habe, an allen Bildwerken des Mittelalters zu beobachten: an der heiligen Jungfrau, die sich über ihr Kind neigt; am Gekreuzigten, der mit gekrümmten Beinen und eingefallenem Körper sich der Menschheit entgegenneigt, die sein Tod erlösen soll; an der »Mater dolorosa«, die sich über den Leichnam ihres Sohnes beugt.

Michelangelo ist, was ich nochmals betone, der letzte und größte der gotischen Künstler.

Einkehr der Seele bei sich selbst, Leiden, Lebensüberdruß, Kampf gegen die Fesseln der Materie, das sind die Elemente seiner Inspiration.

Diese Sklaven sind von so schwachen Banden festgehalten, daß es eine Kleinigkeit sein müßte, sie 303 zu zerreißen. Aber der Bildhauer hat zeigen wollen, daß ihre Gefangenschaft in erster Linie eine moralische ist. Denn obgleich er in diesen Figuren die von Papst Julius dem Zweiten eroberten Provinzen dargestellt hat, gab er ihnen doch eine symbolische Bedeutung. Jeder dieser Gefangenen ist die menschliche Seele, die ihre körperliche Hülle sprengen möchte, um im Besitze grenzenloser Freiheit schwelgen zu können.

Betrachten Sie den Sklaven rechts. Er hat einen Beethovenkopf. Michelangelo hat die Züge dieses Schmerzensreichen unter den großen Musikern vorausgeahnt.

Sein ganzes Leben beweist, in wie qualvoller Weise er von der Melancholie heimgesucht worden ist.

»Warum hofft man noch auf Glanz und Glück im Leben?« sagt er in einem seiner schönsten Sonette. »Irdische Freuden schaden uns um so mehr, je mehr sie uns locken und verführen.«

Und an anderer Stelle:

»Dem wird das schönste Los zuteil, der in der Wiege stirbt.«

Alle Statuen, die er schuf, stehen unter einem so qualvollen Zwange, daß es scheint, als wollten sie zerspringen. Alle sind offenbar im Begriff, dem 304 übermächtigen Verzweiflungsdruck nachzugeben, der sie heimsucht. Als Buonarroti alt geworden war, ging er so weit, sie wirklich zu zerbrechen. Die Kunst genügte ihm nicht mehr. Er wollte das Unendliche. So schrieb er:

»Die Seele ist ganz der himmlischen Liebe zugewandt, die am Kreuz die Arme ausbreitet, uns zu empfangen; die Malerei und auch die Bildhauerei können nun keine Anziehungskraft mehr auf sie ausüben.«

Der große Mystiker, der die »Nachfolge Christi« verfaßte, sagte das Gleiche:

»Die höchste Weisheit gipfelt darin, mit Verachtung der Welt nach dem Himmelreich zu streben.

Wie eitel ist es, sich an das schnell Vergängliche zu klammern und die Freude, die niemals endet, zu übersehen!«

Mitten in diesen Gedanken schweifte Rodin plötzlich zu folgender Erinnerung ab:

Die Pietà im Dom zu Florenz von Michelangelo.

Einst betrachtete ich mit tiefer Ergriffenheit Michelangelos »Pietà« im Dom zu Florenz. Dieses Meisterwerk, das gewöhnlich ganz im Schatten steht, war gerade in jenem Augenblick von einer Kerze in einem großen 305 silbernen Leuchter erhellt. Ein kleiner, vollendet schöner Chorknabe trat zum Leuchter, der so groß wie er selbst war, zog ihn zu sich heran und blies die Flamme aus. Worauf die wunderbare Skulptur ganz im Dunkel verschwand. Und das Kind schien mir den Genius des Todes vorzustellen, der das Leben auslöscht. Dieses Bild hat sich meinem Herzen unauslöschlich eingeprägt . . . .

Und er fuhr fort:

Wenn ich ein wenig von mir sprechen darf, so möchte ich Ihnen gestehen, daß ich mein Leben lang zwischen den beiden großen Richtungen der Bildhauerkunst, zwischen der Auffassung des Phidias und der des Michelangelo, hin- und hergeschwankt habe. 306

Ich bin von der Antike ausgegangen; als ich dann aber nach Italien kam, zog mich plötzlich der große Florentiner in seinen Bann, und in meinen Werken ist sicher etwas von dieser Leidenschaft zu spüren.

Später, namentlich in letzter Zeit, bin ich wieder zur Antike zurückgekehrt.

Die Lieblingsthemen Michelangelos, die Tiefe der menschlichen Seele, die Heiligkeit des Leidens und des Strebens nach Überwindung sind unsagbar groß und hehr.

Aber ich billige nicht seine Lebensverachtung.

Das irdische Wirken, mag es noch so unvollkommen sein, ist doch etwas Schönes und Gutes.

Wir müssen das Leben lieben, schon der Arbeit wegen, die man darin entfalten kann.

Ich will mich unablässig mühen, die Natur, wie ich sie sehe, immer abgeklärter wiederzugeben. Wir sollen nach stiller Heiterkeit streben. Angesichts des Mysteriums regt sich immer in uns noch genug christliche Bangigkeit.