|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

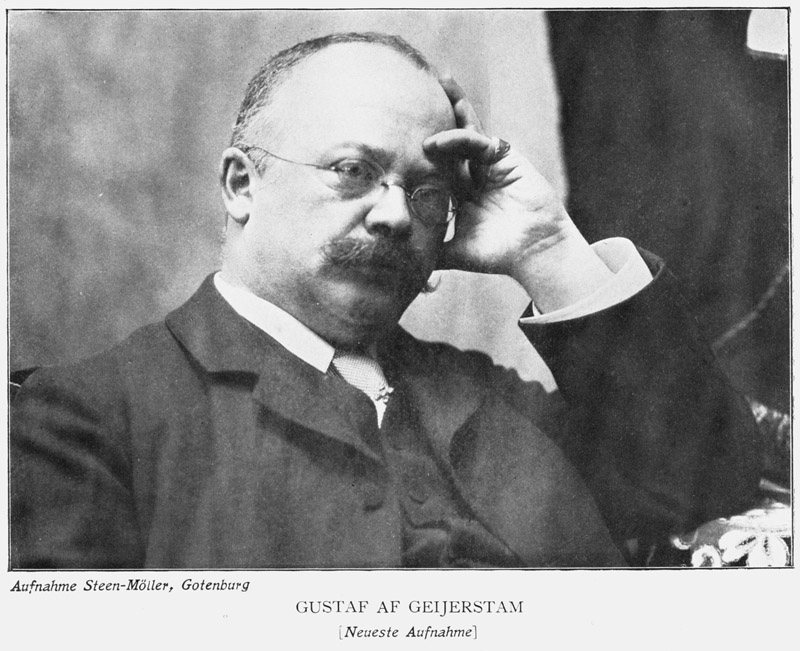

Der schwedische Dichter Gustaf af Geijerstam hat zwei Bücher geschrieben von lautloser äußerer Stille und erregendster, aufwühlendster innerer Vibration. Bücher vom Glück und von den Krisen und der Tragik menschlicher Lebensgemeinschaft sind es, Ehebücher: »Die Komödie der Ehe« und »Das Buch vom Brüderchen«.

Berlin, S. Fischer.

Der schwedische Dichter Gustaf af Geijerstam hat zwei Bücher geschrieben von lautloser äußerer Stille und erregendster, aufwühlendster innerer Vibration. Bücher vom Glück und von den Krisen und der Tragik menschlicher Lebensgemeinschaft sind es, Ehebücher: »Die Komödie der Ehe« und »Das Buch vom Brüderchen«.

Berlin, S. Fischer.

Ibsen ist das erste gewidmet, aber beide könnten ein Ibsenmotto tragen, das Wort vom »Leben, das ein Kampf mit den Trolls«, den bösen Geistern in unserm Herzen und Hirn ist. Der Weg dieses Dichters begann auf den Straßen der Außenwelt, objektive Wirklichkeitsausschnitte gaben seine ersten Bücher, vom Leben der Bauern und Fischer »draußen in den Schären«, dann aber lockte es ihn immer stärker in die geheimnisvolle Innenwelt menschlichen Fühlens, in die Cité intérieure, die Maeterlinck beschreibt, in der unter der Schwelle des Bewußtseins unbekannte Kräfte und Triebe an unserm Leben wirken.

Die Probleme des Rätselhaften und Unheimlichen reizten ihn dabei. Die Dämonien belasteter Naturen, »besessener« Menschen, wollte er scharf ins Auge fassen und bannend beschwören. In dem Roman »Ivar Lyth« Berlin, Georg Bondi. war es das Motiv des Doppelichs. Er zeichnet einen Mann, der immer fühlt, wie ein anderer in ihm gleichsam auf der Lauer liegt, wie dieser andere in ihm wächst, ihn ausfüllt und alle seine Handlungen bestimmt. Wie eine rote Welle steigt es dann siedend in ihm auf, Brandfackeln von Mord und Blut umschwelen ihn und umnebeln seinen Willen.

Verwandt zugleich und entgegengesetzt war das psychopathische Motiv im »Haupt der Meduse«. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt. Hier handelt es sich nicht um die Vereinigung zweier Wesen in einem, sondern um die Spaltung eines in zwei. Eine Freundschaft wird geschildert, die sich allmählich in zerfleischenden Haß verwandelt. Die beiden Menschen sind hier wie Galeerensklaven an eine Kette geschmiedet, zuerst Schicksalsgefährten, dann erbitterte Widersacher, die mit verstörten Augen der eine in dem andern das verzerrte Bild des eigenen Geschickes sehen und den Anblick nicht mehr ertragen können.

Die Darstellung des Wandelns im Unbewußten, des Schreitens im Dunkeln ohne feste Wegsicherheit war Geijerstam dabei das Wesentliche. Er sah, wie er selbst es beschreibt, Leben und Menschen im Bild einer Straße, die vom dichten Nebel tiefgrau verschleiert ist. Tastend geht man in der Wolke, Gestalten tauchen ungewiß links und rechts beim verhüllten Schein der Laternen für Momente auf und versinken lautlos wieder in den Schatten. Stimmen tönen aus dem Nebel, was man aber hört sind nur Bruchstücke von Gesprächen, »losgerissene Teilchen von dem Spiel des Lebens, das sich um uns ereignet, ohne daß wir es fassen können«. Der Mensch als Fremdling in der Eigenwelt und in der Umwelt, dies schmerzliche Rätsel ist der Kern der Geijerstamschen Dichtung. Ihre Gestalten gleichen denen eines Hammershoischen Bildes, die vergrübelt im Halbdunkel bei einander sitzen, bei einander und doch ein jedes einsam.

Mählich erkannte er nun, daß es zur Darstellung dieser Erkenntnis nicht der komplizierten Kasuistik einer Psychopathia sexualis bedarf, daß man an Geheimnissen rühren kann, ohne dazu die Abnormitäten der Mordsucht, der Doppelichvorstellungen als Demonstrationsbeispiel zu brauchen. Und wenn er auch in einem seiner jüngsten Bücher, in dem Roman »Nils Tufverson und seine Mutter« wieder in das Grauen des Geschehnisses untertaucht und ein Unerhörtes beschwört, die Blutschande, die grimmig eifersüchtige Brunst einer grell-furienhaften düsteren Weibsnatur auf den eigenen Sohn, eine Leidenschaft, die von der Einsamkeit des menschenfernen finsteren alten Hofes umwittert wird, des Dichters verfeinertes Erkennen weiß doch: Das Einfachste ist das Wunderbarste. So nahm er im besten seiner neueren Bücher keine Fälle der Seltsamkeit, sondern menschliche Verhältnisse unauffälliger Art: den Wechsel der Jahreszeiten in der Ehe, Gefühlsveränderungen mit Anziehen und Abstoßen, Neubildungen, Umkrystallisierungen. Und er leuchtete dabei in jene uns selbst immer so umschleiert bleibenden Tiefen, in denen gleichsam in chemischen Prozessen unser Gefühlsleben seine Mischungen und Wandlungen erfährt. Von diesem dunklen Reich aus – darin bleibt er sich gleich –, nicht von den Einflüssen der Außenwelt, betrachtet er die Lebensereignisse.

In dem Buch »Die Komödie der Ehe« spielen noch äußere Faktoren handlungsmäßig hinein, ein Dritter wird bestimmend, eine Ehe löst sich, die Frau geht zu dem Andern, und sie kehrt schließlich, als der Spuk verfliegt, zurück zum Ersten. Also Vorgänge, die sich in sichtbaren öffentlichen Manifestationen aussprechen. Im »Buch vom Brüderchen« aber liegt eine festumzogene Welt da, in die kein fremdes Element von außen hinein kann, hier gibt es nur innere Handlung und der Boden, auf dem die Geschichte sich abrollt, ist die Zwischenwelt, in der sich die Gedanken zweier miteinander lebender Menschen begegnen, sich umarmen, in eins verklingen und dann wieder miteinander feindlich ringen, sich messen, sich voneinander zurückziehen und in Einsamkeit erstarren. Und unsere äußern Handlungen, unsere Geberden, unser Blick, der Ton der Stimme wird in seiner Abhängigkeit von diesen undeutbaren Mächten gezeigt.

Alte Erkenntnis liegt dem zu Grunde. Novalis hat sie ausgesprochen in dem Satz: Schicksal und Gemüt sind Namen eines Begriffs. Und Maeterlincks neues Denken und Dichten kreist im »Vergrabenen Tempel« um die Vorstellung, daß unser Schicksal in unserem unbewußten, tieferen, inneren Ich liegt.

Auch in dem Buch Geijerstams, in dem der äußere Faktor, das Eingreifen eines Dritten in eine Ehe, bestimmend erscheint, kommt ja im letzten Grund nichts von außen, sondern alles entwickelt sich von innen. Dieser Mann, der die Frau des Freundes an sich reißt, wirkt gar nicht so durch seine Person, sondern er ist eigentlich nur ein Vermittler, der gewisse, bis dahin ruhende Gefühlsfähigkeiten der Frau in Schwingung bringt. Nicht durch seine Person werden sie in Schwingung gebracht, sondern durch Vorstellungen und Gedanken. Der Mann erzählt seinem Freund in einer mitteilsamen Stunde, daß er einstmals auch dessen Frau Anna geliebt habe und sie geheiratet hätte, wäre ihm Bob nicht zuvorgekommen. Bob, der nichts bei sich behalten kann, verrät Anna Göstas Geheimnis. Dies Wissen fängt in Anna an zu wirken, zunächst nur in interessierten Debatten mit ihrem Mann. Es wächst, es nimmt phantastische Dimensionen an, es verändert ihr Göstas Bild. Ihn, der eigentlich die Sache selbst längst überwunden hat, sieht sie im Schein einer entsagenden romantischen Liebe. Er wird ihr die illusionäre Verkörperung aller vagen Frauensehnsucht, die bei phantasievollen Naturen so oft an dem engen Horizont der gleichmäßigen Ehe schwebt. Und zerstörend wächst diese Macht. Sie richtet sich auf zwischen den Gatten als ein unsichtbarer Feind. Sie beargwöhnen gegenseitig ihre Gedanken. Sie entgleiten einander, und in dem schmerzvollen Loslösen brechen Erbitterung und grausame Worte aus dem Hinterhalt, über die sie sich selbst entsetzen.

Und zu dieser Gefühlssphäre schreibt Geijerstam ein wunderbar tief gesehenes Kapitel, die moderne Paraphrase eines mittelalterlichen Traktats de daemonibus.

Es ist eine gefährliche Sache, führt er aus, wenn zwei Menschen, die einander geliebt haben, dahin kommen, daß sie beide im Dunkel wach liegen mit ihren Gedanken, ohne daß der eine darauf verfällt, den andern anzusprechen. Es wird noch schlimmer, wenn sie beide umeinander wissen. Da fangen die bösen Gedanken an zu arbeiten. Die sind wie selbständig wirkende Mächte, wie kleine unsichtbare Wesen, die stets den Sterblichen Schabernack spielen. Sie haben nie größere Macht, als wenn zwei Menschen lange Seite an Seite schweigen und bitter voneinander denken. Die Gefühle des einen reizen und stacheln die des andern auf. Die Bitterkeit des einen geht hinüber und vermehrt die Bitterkeit in der Seele des andern. Der Zorn des einen gebiert den des andern. Aus dem Zorn wächst Unwille und aus dem Unwillen Haß. Der Anlaß kann dabei gering sein. Ein Unglück ist oft um so unheilbarer, je geringer der äußere Anlaß zu sein scheint. In solchen Stunden spricht Seele zu Seele stärker als mit Worten, und was da gesagt wird, wirkt mächtiger, weil es direkt aus unserm unbewußten Wesen entspringt, das unser Tiefstes ist. Die eine Seele kann da eine andere zu Tode schlagen. Dies geschieht vielleicht nie so wirklich wie gerade während des Schweigens.

Wie Maeterlinck die tiefste Vereinigung im Schweigen schildert, so malt Geijerstam die gleiche Intensität der Entfremdung in derselben Atmosphäre. Das hohe Schweigen der Fülle und das verzweifelte Schweigen der Leere: wenn sie zusammen schweigen, verwunden zwei Menschen einander furchtbarer als die Tiere des Waldes, die sich gegenseitig rasend zerfleischen. Und der Kampf scheint auch im Schlaf noch fortzugehen. Wenn der Morgen kommt, vollenden die wachen Gedanken, was die Gedanken der Nacht begonnen, und aus den Gedanken wachsen Handlungen, die Menschenleben heischen.

Die »Komödie der Ehe« ist als literarische Arbeit von einer bewunderungswürdigen, lückenlosen, unerbittlichen, psychologischen Folgerichtigkeit, doch man sieht durch die Darstellung das präzise Gerüst des geistreichen Aufbaus; trotz seiner Gefühlsszenen, in denen unser Fühlen mitschwingt, scheint es reflektorisch entstanden. Es hat für mich mehr deutenden Erkenntniswert als Gefühlswert. Das »Buch vom Brüderchen« ist dagegen trotz seiner innerlich viel komplizierteren Vorgänge, ganz jenseits alles Konstruktiven. Es ist so durchzuckt von innerem Erleben, es ist so wenig geschriebenes Wesen und so vibrierende menschliche Seele, es teilt sich zwischen Fassung und aufschreiendem Schmerz so leidenschaftlich eindringlich mit, als griffe eine fieberische Hand nach der unsrigen. Und fast erschreckend wirkt diese Zwischenwelt mit ihrer wirbelnden Komplikation: diese Zwischenwelt, in der ein Schriftsteller aus seinem tiefsten Erleben (wir wissen, daß Geijerstam hier Glück und Ende seiner eigenen Ehe erzählt) ein Buch macht, scheinbar kunstlos, nur befreiende Niederschrift, mit der Unmittelbarkeit menschlicher Beichte wirkend, und dabei in dieser Illusion der Kunstlosigkeit von einer so sicheren Kunst des Ausdrucks für jede vorübergleitende Miene des Gefühls, daß vor unserem Empfinden seltsam durcheinanderspielen der Schmerz des Menschen und die grausame künstlerische Befriedigung des Schriftstellers, – sie beide gleich stark, gleich echt.

*

Der große Unterschied zwischen diesem Buch und der »Komödie der Ehe« ist, daß nichts Äußeres in die Gemeinschaft zwischen dem Schriftsteller und seiner Frau Elsa tritt. Es gelingt hier Geijerstam die Gefühle gleichsam entmaterialisiert zu zeigen, die feinsten Schwingungen unsichtbarer Saiten dem Ohr vernehmbar zu machen. Die Tragik höchster Feinfühligkeit klingt hier in weichen, dämmerdunklen Tönen. Zwei Menschen, die eins sein wollen, und die an der Einheit, so wie sie sie fühlen, verzweifeln. Immer klafft zwischen den Seelen ein Abgrund, und die am stärksten lieben, die am leidenschaftlichsten zu einander drängen, fühlen das Grauen vor ihm um so fürchterlicher. Und da sie so stark lieben, leiden sie aneinander, sie leiden an dem andern, daß der Rhythmus seines Herzens nicht mit dem des ihren gleich ist, sie leiden noch mehr an sich, wenn sie merken, daß ihr Gefühlston dem des andern nicht voll entgegen klingt und ihm Schmerzen schafft.

Ohne psychologische Zerfaserungen und Haarspaltereien, rein durch lyrische Stimmungsmittel läßt Geijerstam die seelischen Klimate seines Buches empfinden.

Er hat die witternde Empfänglichkeit für kaum merkbare Nuancen, er zeigt, wie zwischen Menschen, die in engstem Gefühlsrapport stehen, die Wellen hin und her gehen, wie die überwache Sensibilität auf jede unbewußte Differenz reagiert, wie Reizbarkeit entsteht und jedes Wort zur Kränkung werden kann, wie die Enttäuschung gleich einer Furie ihres Opfers wartet, wie fremdes Wesen plötzlich die beiden Menschen für einander entstellt, ihre Gefühle zur Grimasse macht und ungewohnte Stimmen aus ihnen hart und erbittert sprechen läßt, und wie dann matt und vernichtet, ausgeschöpft, zwei arme Seelen vor sich selbst und zu einander fliehen, ihre Liebe zu retten.

Und diese Krisen kommen hier ohne alle Banalmotive der Eifersucht oder der Untreue. Es ist eine Frau, von vibrierender Intensität des inneren Erlebens, von einer Ganzheit ungeteilter Hingabe und höchsten Vertrauens, doch sie gehört zu den »Stummen des Himmels«. Ihr Tiefstes kann sie nicht mitteilen, wie eine dumpfe Todesahnung frühen Scheidens zieht sich's durch ihr Gefühl, sie möchte aufschreien in Todesangst, aber ihre Stimme ist gebunden. Sie kann sich nur an den geliebten Mann lehnen; aus der Fülle ihres Fühlens entströmt eine verwirrende Macht auf ihn, er ahnt die Mignonnatur, aber ganz deuten und erfassen kann seine Liebe diese Frau doch nicht. Und sie fühlt das und leidet; jede leiseste Dissonanz, ein gedankenloses Wort, bringt in diesen zarten Organismus Verwirrung und Zerstörung. Dann tritt in ihr Gesicht ein »wunderlicher Ausdruck, als zöge sie sich in sich selbst zurück«.

Nun handelt das Buch aber nicht nur von ihm und ihr, sondern vom Brüderchen, von dem Kinde, dem kleinen Sven und es spinnt damit seine Fäden an eine heitere Sommergeschichte voll Sonne und Laune an, die derselbe Geijerstam geschrieben, » Meine Jungen«. Albert Langen, München. Hier hatte er seinen beiden Söhnen Olle und Svante eine lustige Erinnerungsmappe derbdrolliger Bubenstreiche angelegt. Gegen diese drallen Geijerstam-Jungen ist ihr Brüderchen, der kleine Sven, ganz der Sohn seiner Mutter, ganz der Mignonsproß.

Unsagbar fein, fern von aller Weichlichkeit und Sentimentalität, auch ohne jede künstliche Atmosphäre, rein aus der kindlichen Welt heraus, ist das Bild des kleinen Sven empfangen. Es hat Drolerien, wie die derberen Holzschnitte seiner Brüder, es hat aber vor allem scheue liebliche Zartheit: etwas Unirdisches weht um dieses Kind, wie Zeichen der Zusammenhänge mit einer unbekannten Heimat, wie Zeichen flüchtigen Verweilens nur auf dieser Welt.

Noch einmal hat Geijerstam in seinem letzten Buch »Frauenmacht« solche Kinderwesen dichterisch gebannt, voll der Hellsichtigkeit der Todesnähe, voll schmerzlich, traurig-sicherer Liebreize. Und selten hat ein Künstler schwingender und zarter verdichtet, wie Kinder Lebensinhalt werden.

Von neuer Bedeutung wird durch den kleinen Sven die irdische Gegenwart der Frau erfüllt. Ihr Sein und Fühlen wird verstärkt, wird ausgeglichen durch diese Einheit mit dem Kinde, in die kein falscher Ton hineindringen kann. Und neues Aufleben feiert die Liebe zwischen Mann und Frau; reich und besitzend blüht ihr Fühlen und verschwenderisch beschenken sie sich. Die Schatten sind vergessen.

Doch der Henker steht vor der Türe. Sven, der Todgezeichnete, stirbt, und wie der Tod des Kindes in der Komödie der Ehe die getrennten Gatten in der Gemeinsamkeit des Schmerzes zusammenführt, so wirkt er hier gegensätzlich, auflösend, trennend. Der Mann verliert in Sven viel, sein Schmerz ist tief und echt, Elsa aber verliert alles, sie verliert den Lebensinhalt, da sie nun jene Einheit nicht mehr hat. Die Todesgedanken umschleichen sie wieder, verbergen kann sie das, aber widerstehen kann sie ihnen nicht. Und Mißverstehen und Zwiespalt züngelt nun zwischen Mann und Frau wieder auf. Die Verschiedenheit in der Art, die Ereignisse dieser Zeit anzusehen, bringt die Störung. Für sie ist alles ein Abschied, ein Nähern jener Grenze »von der niemand wiederkehrt«. Er aber kämpft dafür, daß das Leben von frischem beginnen, und seine Frau zu ihm, zum Leben, zu allem zurückkehren soll. Er will, daß sie den Weg, auf dem sie bei Svens Tod gleichsam gelähmt stehen geblieben war, wieder aufnähme. Sie wieder wünscht, daß er ihr Verzichten, die Unmöglichkeit neuen Anfangens nach so unwiederbringlichem Verlust einsieht, daß er »wie ein Freund an ihrer Seite schreite und ihre Hand halte im Mitgefühl der Finsternis, die kommen muß und nach der sie selbst trachtet«.

Und nun die Tragik der Liebe. Sie lieben sich beide, er mit seiner diesseitigen, sie mit der schon jenseitigen Liebe, und ihre Seelen ringen miteinander, ihre Gedanken und ihr Fühlen übereinstimmend zu machen, den anderen zu dem eigenen Traum herüber zu locken. und da sie lieben, will keiner verzichten und den Weg der Einsamkeit gehen. Und da sie lieben, kommt Bitterkeit und Schmerz über sie, daß sie über ihre Grenzen nicht zu einander können. Die Schatten des Todes, nicht nur der des kleinen Abgeschiedenen, sondern auch der Elsas, die ihm folgen will, umschlingen, erstickend und beklemmend, das Leben.

Nur ein Übergang voll holder Täuschung ist dann ihr Entschluß doch zu leben, nicht freiwillig zu gehen; sie taucht noch einmal in die Lebensflut, und beide fühlen noch einmal ihre Nähe ganz. Aber Elsas Seele bleibt gefangen in der dunklen Erde in dunkler Sehnsucht, wo das kleine Kind den tiefen Schlaf schläft, und als eine Krankheit über sie kommt, gleitet sie wie mit ausgebreiteten Armen in ihren weiten, tiefen Mantel und erlischt.

Das ist das Buch von der Liebe und vom Tode, und voll wunderbarer Reinheit erklingen seine Stimmen. Hier ist voll ausgeglichen, das Spiel halb in der Sphäre der Seelen, halb in der Sphäre der Körper. Hier durchdringt sichs mit der Wahrheit und der in aller Komplikation so einfachen Größe des Lebens.

Und mit einem Gruß an das Leben, das sich ständig erneut und das, »soll es des Lebens wert sein, niemals ruhig ist« und immer wieder Früchte glück- und leidvollen Erlebens dem Empfänglichen trägt, schließt das Buch vom Tode. »Ein einsamer Mann hat es geschrieben, der nicht mehr einsam ist«, so lautet das bekenntnisstarke Finale.

Und von diesem, der sich ein neues Leben erobert ist noch viel zu hoffen.