|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

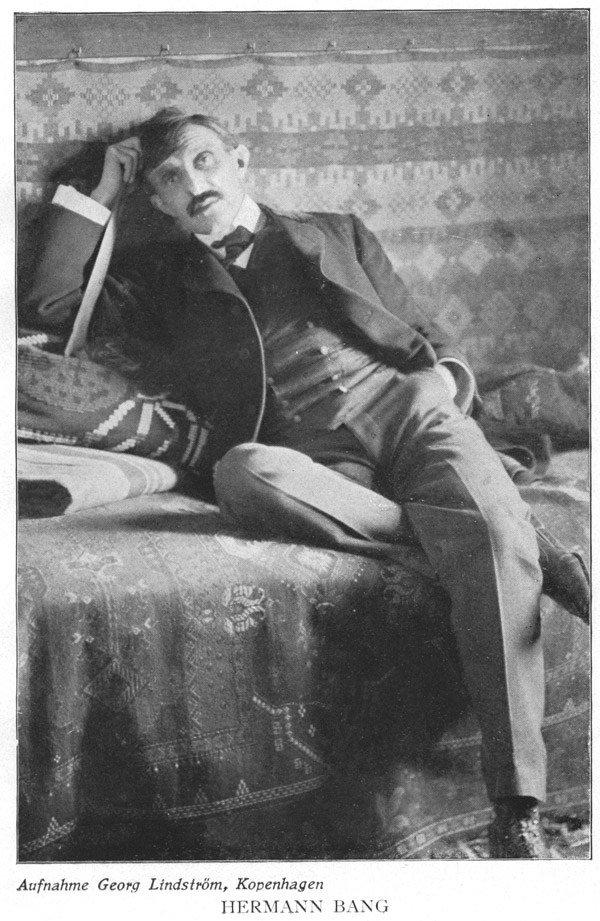

Hermann Bang, der Däne hat nicht die weiche holde Grazie und nicht die schwebend melodiöse Melancholie, die schmeichlerisch die Bücher seines Landes umwebt. Er malt hart und herb, und ein bitter ironisches Gelächter über diese beste aller Welten gellt mit zerstörerischer Freude durch sein Dichten.

Hermann Bang, der Däne hat nicht die weiche holde Grazie und nicht die schwebend melodiöse Melancholie, die schmeichlerisch die Bücher seines Landes umwebt. Er malt hart und herb, und ein bitter ironisches Gelächter über diese beste aller Welten gellt mit zerstörerischer Freude durch sein Dichten.

Hermann Bang ging einst mit mitleidsvollen Augen auf den Wegen des Lebens und sah auf die Armen und Elenden, auf die gequälte Kreatur. Doch mählich ward sein Schmerzensblick starrer und fester, wie der eines Menschen, der weiß, daß er doch nicht helfen kann und der sich nun in reifer Erkenntnis resigniert, zuzuschauen, wie ringsum die Schicksale fallen. Und sein Blick ward weiter und spürender und sah hinter den Gestalten lauernd und kauernd knurrende Raubtiere, die nur des Moments warten, ihr Opfer zu fassen. Und die Menschen ahnen gar nicht, was da gierig hinter ihnen hockt, und sie bewegen sich in ihrem stumpfen Alltagseinerlei, wie blöde Sklaven, bis sie ihr Geschick erfüllen.

Hermann Bangs Blick ward fast blind für alles andere, er sah nur die Szenen und Gestalten, die der Düsternis seiner Seele Nahrung gaben. Aus seinem Mitleiden wurde grimmige Genugtuung und schmerzliches Vergnügen an der Ohnmacht und dem lächerlichen Mühen und Kämpfen der Menschen, das so zwecklos ist.

Das Thema seiner Novellensammlung »Unter dem Joch« ist eigentlich das immer wieder variierte Leitmotiv seines ganzen Werkes: die Schilderung der Menschen in ihrer Enge, wie sie »gleich einem langen und düsteren Zug von Lasttieren langsam durch die Lebenstage dahin dem Grabe entgegentreiben«.

*

Nicht die großen Schicksale reizen Bang zur Gestaltung.

Er achtet mehr der Tragik des Kleinlebens, der Tragik derer, die in Dumpfheit und Öde leben.

Er malt Armeleutebilder voll kläglicher Misere. Aber es sind nicht minutiös naturalistische Abschilderungen. Für ihn ist die stoffliche Skizzierung nur der Hintergrund, von dem er nun die verkümmerten und verdorrten Seelen seiner Menschen schmerzlich sich abheben läßt. Und voll schneidender Schärfe ist's, wie sie so von der Banalität ihres Kleinkrams umgeben sind, daß sie selbst schon kaum mehr zum Gefühl ihrer jämmerlichen Existenz kommen. Sogar ihre Sehnsucht ist vertrocknet, sie sind zu Maschinen in der Tretmühle geworden. Wir aber, die Zuschauer, sehen mit Hermann Bangs Augen in die versteckten und von ihnen selbst vergessenen Winkel ihres Innenlebens, wo all die Wünsche und Hoffnungen und Entwürfe ungeboren erstarrt sind.

Es ist die Stimmung jenes Ibsenschen Gedichtes von der alten Kopistin:

So hat sie gesessen

Gar manches Jahr.

Die Sehnsucht vergessen,

Gebleicht das Haar.

Doch die Blicke des feuchtenden

Auges mir sagen:

Sie träumte von leuchtenden

Schönheitstagen.

Bang schildert in Fräulein Caja ein verblühtes altes Mädchen, das mit seiner Mutter zusammen im dauernden Kampf um das tägliche Brot eine kleine Fremdenpension erhalten muß. Fräulein Caja fühlt nur noch den Stundenplan ihrer täglichen Pflichten im Kopf; über der Pfennigrechnerei sieht und hört sie kaum noch etwas anderes. Ihre Stimme ist hart und gell geworden, und ihre Augen verbittert. Da leuchtet etwas Neues und Helles in ihre Öde hinein, der Besuch eines Jugendfreundes. Er bringt den Duft der Ferne und der Reisen mit sich. Er erzählt von der unheimlichen Stille gewaltiger Wälder, wo die Lianen sich wie grüne Netze ausspannen, und die Sonne mit schimmerndem Farbenglanz auf die Meeresfläche herabstrahlt. Doch am nächsten Tag geht er. Er hatte sich das alles hier anders vorgestellt. Dies alte Mädchen ist ihm eine lästige Erinnerung. Und die verwahrloste Pension beleidigt seinen verwöhnten Geschmack.

Caja fühlt nur einen dumpfen Schmerz, es ist ihr als ob alle Tränen, die sie nicht Zeit gehabt zu weinen, sich auf ihre Brust legen. Dann aber dringt der Lärm der Pensionäre wieder zu ihr, die gewohnten Rufe nach Wasser und Wäsche, und ihr Leben geht automatenhaft weiter.

Hermann Bang schildert in Irene Holm eine alte Tänzerin, ein armes tragikomisches Wesen, lächerlich mit ihrem vierzigjährigen Kindergesicht und ihrem gezierten Mündchen, die mit ihrem Champagnerkorb voll dürftiger Habseligkeiten von Dorf zu Dorf als Tanzlehrerin zieht.

Hier gestaltet Bang ein Stück Miniaturtragik. Dies arme alte Geschöpf, das, um zu leben, sich mit seiner antiquierten Backfischgrazie, mit Hüpfen und Sprüngen lächerlich machen muß, fühlt diese Lächerlichkeit in seinem verkümmerten Verstand schon gar nicht mehr. Eine fröstelnd graue Stimmung weht aus dieser Skizze.

Närrisch, lächerlich und traurig geht's auch in der Novelle »Ein herrlicher Tag« zu. Die armen kinder- und sorgenreichen Oberlehrers Etvös werden durch einen höhnischen Koboldzufall zum Geben einer Gesellschaft gedrängt. Sie haben nicht den Mut, den Irrtum aufzuklären, verstricken sich in Angst und Mühe, die sich sonderbar menschlich mit einer scheuen Eitelkeits- und Gefühlsbefriedigung eint, endlich im Einerlei der Tage etwas erlebt zu haben. Denn ihr Ehrengast ist eine berühmte Sängerin, und Musik war die frühe Jugendliebe der beiden, die ihnen freilich in kleinlichen erdrückenden Tagessorgen verkümmerte.

*

Tiefste Geringschätzung und Lebensverachtung bringt Bang durch seine Art, Lebensvorgänge als aufgezogenes Automatenwerk darzustellen, zum Ausdruck.

Tschechow, der Russe, hat einen ähnlichen Blick. Sein Nihilismus vergnügt sich daran, seine Vorstellung vom Jammertal im Bilde einer Zirkusarena zu geben, in der menschliche Seelen als komische Clowns vermummt, wahnwitzige Verrenkungen vollführen. Auch Bang ist nicht ohne ein gewisses böses Vergnügen bei der Sache, sie empfinden beide etwas wie Genugtuung, etwas wie süße Rache, dem Leben ein Spottlied zu pfeifen, ginge es auch auf ihre Kosten. Aber Tschechow ist mehr Virtuose, der Witz reizt ihn, das Epigrammatische der Form und die Pointe; das Technisch-Formale wird ihm manchmal zum Selbstzweck; er charakterisiert dann nicht mehr, sondern er macht, wie Jossot in der Lust am krausen Spiel der Linien, aus den Menschen karikaturistische Ornamente.

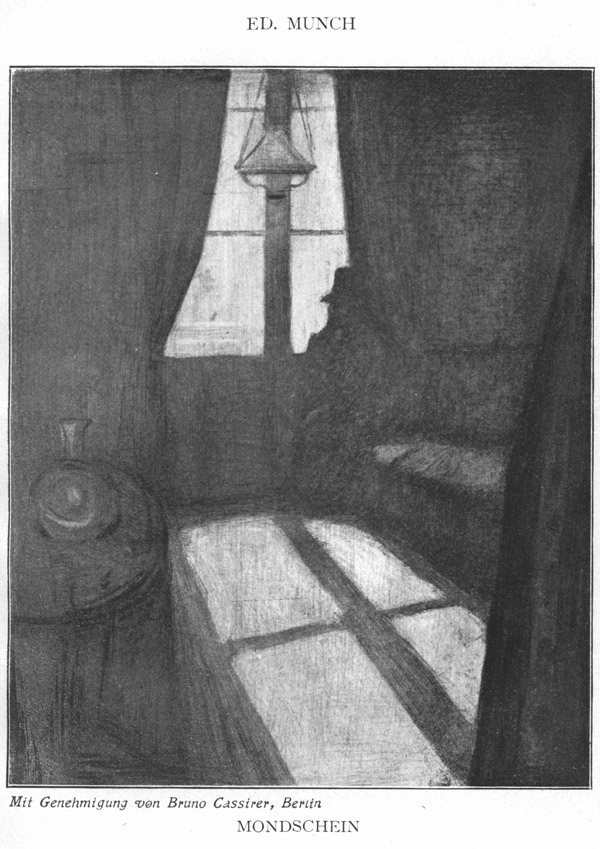

Tschechow ist flächenmäßig, bei Bang aber öffnen sich Hintergründe und Perspektiven. Seine Alltagsbilder gehen über das Karikaturistische hinaus, gespenstisch und unheimlich werden sie. Den spukhaften Todesblättern Eduard Munchs, des visionären nordischen Malers sind sie verwandt. Bang hat auch die tiefere lyrische Resonanz, und er ist vielseitiger im künstlerischen Formen. Die Bücher, die in letzter Zeit deutsch von ihm erschienen, »Am Wege«, »Hoffnungslose Geschlechter«, der Novellencyklus »Leben und Tod«, »Das weiße Haus« zeigen das.

Sie alle haben etwas gegen die eben charakterisierten Novellen, gemeinsam. In jenen, war die Schilderung des Mechanischen die Hauptsache. Wir sahen die Menschen nur als Marionetten. Bang machte die Klappe auf und ließ das kuriose Räderwerk schnurren. Etwas Skelettartiges, Totes kam in die Darstellung, die ihren Zweck erreichte, das Gefühl der Depression zu erwecken; stärkeren Affekt aber erregte sie nicht. In diesen andern Büchern nun ist Bang allseitiger und farbiger. Er bringt uns nicht mehr sofort hinter die Kulissen, sondern läßt uns vorn niedersitzen und vor uns auf der Bühne das Lachende, Strahlende, Verführerische der Lebensillusionen sich abspielen. Aus der Schreckenskammer führt er uns nun in die Schatzkammer und breitet alle die schillernden, tausendfältig wie japanische Seidengewänder changierenden Hüllen aus, mit denen das Schicksal oder das Leben sich für die Hoffenden und Sehnsüchtigen drapiert und ihnen holdes Trugspiel gaukelt.

Und Bang kennt, wie er genau mit den Dämonen und Quälgeistern Bescheid weiß, auch die Elfen und Pucks mit ihrem Schleierweben, ihren süßen Tönen und ihren Rosenköchern, und ganz erfahren ist er in allen Schlichen zärtlich trügerischer Überredung, deren sich die Natur zum Menschenködern bedient. Als Künstler sieht er das an, und wenn sein Erkenntnisvergnügen an der Desillusion kontemplative Genugtuung findet, so ist sein ästhetischer Sinn rege genug, auch einmal ein Ausstattungsstück der Natur mit vollen Zügen zu genießen. Und es reizt ihn, dies nachzumachen und einmal ein Situationsglück, einen klingenden Moment jauchzenden Überschwangs zu malen.

Es reizt ihn, die Lebensunwissenden im Rausch der ersten Maienblüte zu zeigen; nur diese Situation gibt er, und er stattet sie so verschwenderisch aus, daß ohne jede Andeutung von Wechsel und Enttäuschung, nur aus der Fülle schon die Unmöglichkeit der Dauer hervorgeht.

»Vom Glück« nennt Bang diese Novelle. Sie endet – darin ist sie wohl in Bangs Novellistik einzig – mit einer Verlobung, und es ist fein im Stil, daß das letzte Wort ein Konventionalismus ist. Die glückliche Braut sagt: »Wenn doch die ganze Welt an unserer Freude teilnehmen könnte.« Jede glückliche Braut könnte das sagen, und auf dies Typische kam es Bang an. Keinen psychologischen Fall wollte er darlegen, sondern »Jugend«, noch ganz unangenagte Lebensfähigkeit wollte er zeigen. Und seine Kunst läßt um die beiden schönen Menschen, die Komtesse und den Kammerjunker, einen blühenden Garten der Illusionen aufwachsen. Ein Lebensfesttag, an dem die Natur in Gebelaune war, geht auf. Weiße Ostern, Schneeflocken und Frühlingswehn, ein altes Schloß, Kerzenglanz, Rosen, Walzer und Champagner; typische Requisiten sind das; Bang verwendet sie mit Absicht, denn er weiß, daß das Repertoire der Natur für diese Verführungsbijouterie begrenzt ist, auch kommt es nicht auf sie an, sondern darauf, wie die beiden, um die es sich handelt, auf sie reagieren. Und diese Stimmung wonnigen Truges, illusionistischen Rausches, des lächelnden seligen Schwebens, des Wandelns in der Wolke läßt Bang in süß-sehnsüchtiger Musik erklingen und ein Jauchzen tönt durch den Reigen: »Wie liebe ich dich.«

Als künstlerische Etüde, als koloristische Variation über den Glücksmoment ist diese kleine Dichtung vollendet gelungen.

Wer Bangs Vorstellungen kennt, weiß aber daß ihm diese Schloß-Idylle an sich kein letztes künstlerisches Ziel sein konnte, wenn sie auch seinen artistischen Fähigkeiten und seinen dekorativen Neigungen entsprach. Er hatte freilich zu viel Stilgefühl, dieser Idylle sogleich den Pferdefuß anzuhängen, ihr ein Satyrspiel im Gustav Wiedschen Ton folgen zu lassen, in dem das glückliche Paar einige Jahre später sich Malicen und Gehässigkeiten an den Kopf wirft und dann in scheinbarer Eintracht den zum L'hombre eingetroffenen werten Gast begrüßt, der Graf Holger Bille oder der Hofjägermeister oder der Kammerherr sein kann, und der auf jeden Fall beim Spiel zu dreien auf dem Tisch mit den Karten so gewandt ausspielt, wie unter dem Tisch mit dem zärtlichen Fuß und über- und unterirdisch den Eheherrn bête macht.

Das als allzudeutliches Nachspiel anzuhängen, war Bang zu geschmackvoll. Aber ein anderes tat er. Er stellte die Idylle in einem Tryptychonrahmen zu zwei andern Novellen. Und auf diesem Rahmen könnten als Motto die Worte stehen, die dann in der Geschichte vom »weißen Haus« das Leitmotiv sind: »Es gibt nichts als den Trieb, er allein ist Herr und Meister«, »so lockt uns auch die Natur, bis sie ihren Willen bekommt und uns an ihr Ziel führt.«

Von der bekannten »Mausefalle« der Natur, die Schopenhauer in seiner »Metaphysik der Geschlechtsliebe« geistreich konstruiert, handelt Bang nun hier. Er läßt in seiner zweiten Novelle zwei alte Cyniker, die Konferenzrätin und den Kammerherrn, sich das Leben betrachten und all die Illusion ringsum, das Schwärmen der Jugend, die schmachtenden Blicke, das Werben und Schmeicheln, lyrisches Troubadurwesen und Frühlingsfeste als boshaft befriedigte Wissende der schöngeistigen Hüllen entkleiden. Immer die gleichen Leimruten sind es und die junge Generation flattert immer wieder so lustig darauf, wie einst die Alten taten. Die Konferenzrätin, die in ihrem breiten Empirebett in den langen schlaflosen Nächten viel Zeit hat, über das eigene männerreiche Leben nachzudenken, kennt alle diese Vogelstellereien und Rattenfängerlieder, und sie weiß, daß keiner seinem Schicksal widerstreben kann. Sie hat nicht Schopenhauer gelesen und sie drückt ihre Psychologie primitiver aus in ihren Gesprächen mit dem Kammerherrn, sie spricht nicht vom »Genius der Gattung«, der »die Rechte und Interessen der Individuen mit Füßen tritt,« aber sie bringt zusammen mit ihrem alten Freund, der das Leben kennt, das »große Mysterium« auf die einfachste Form.

»Wer ist das,« fragt die Konferenzrätin den Kammerherrn, als ein gutgewachsener junger Mensch sie grüßt. Und der erwidert: »Meine Gnädigste, es ist ein junger Mann, das sagt alles.« Und auf die weitere Frage: »Hat er noch andere Eigenschaften«, sagt er: »In seinem Alter ist das nicht notwendig,« und um keinen Zweifel zu lassen, fährt er fort: »Er tut Schreiberdienste bei mir, und im übrigen erfüllt er seine Bestimmung.«

So etwas hört die Konferenzrätin gern. Als sie aber im grauen Frühschein, nach dem Ball, ihre schöne Enkelin im großen offenen Fenster des Gartenhauses festverschlungen wie eine Doppelstatue mit diesem »jungen Mann« klopfenden Herzens sieht, da erstarrt sie trotz Wissens und Cynismus in Grauen, Entsetzen und Ohnmacht: ihr Antlitz war fahl geworden, und sie sah aus, als wäre sie hundert Jahre alt – dann erhob sie ihren Stock. Aber kraftlos ließ sie ihren Arm wieder sinken. Und schweigend verließ sie den Garten.

Fein ist es auch hier Bang gelungen, den Wissenden gegenüber die »Jugend« zu stellen, ohne viel Worte, ohne Reflexion, einfach: »Jugend«, Gefühlsfrühling, unwiderstehliches Neigen, drängendes Zusammenzwingen, nicht anders als der süße Taumel schwärmender Bienen und trunkener Falter beim Zeugungsfest der Natur. Und voll sinnlich verführerischem Rhythmus, gleich dem Stuckschen »Tanz«, ist die Maskenballszene: »leichenblaß mit weit geöffneten Augen gleitet das junge Mädchen dahin, der Brokat ihres Gewandes streift knisternd seine vollen Glieder, die aus der Fischertracht fast unverhüllt zu Tage treten, und er führt mit ruhigem Lächeln seine Partnerin unter den Klängen des Walzers »einem ihm wohlbekannten Ziele zu«.

Und nun das dritte Bild »Von dem was sterben muß«: die beiden alten Hofmänner, morsch, Gespenster ihrer selbst, Fossilien, in ihrem unfruchtbaren Schatten- und Scheinleben. Mit der gleichen eindrucksstarken Kunst, mit der Bang den Lebensfrühling in seinem bestrickendsten Trug leuchten ließ, zeichnet er nun das Graue, Triste des Ausganges, des Erledigten, Ausgeschöpften. Hier hat er wieder die Marionettentechnik. Wie Puppen sind die Menschen, noch dreht sich das einmal aufgezogene Räderwerk, noch gehn sie ihren mechanischen Gang: der Baron mit seinem Lever um acht Uhr, zu welcher Zeit er einst gewohnt war, mit der hochseligen Majestät den Morgenspaziergang zu machen und den Frühtee aus der großen chinesischen Tasse, dem Zeichen kaiserlicher Huld zu nehmen. Die Uhr tickt gleichmäßig fort und dann kommt der alte Major im Frack mit schwarzer Halsbinde, die dem wackelnden Kopf etwas Festigkeit zu geben scheint, und den Pulswärmern unter den Manschetten mit den silbernen Knöpfen, die ein Andenken an den Landgrafen von Hessen sind. Und die beiden sitzen gegenüber und legen sich die Patience, die sie vom Herzog von Augustenburg gelernt haben: sie lesen sich die Todesanzeigen vor und rollen die Genealogien erloschener Geschlechter auf.

Noch dreht sich das Räderwerk, aber es schnurrt schon langsamer, kreischender. Es wird nicht wieder aufgezogen werden. Sie haben keinen Teil mehr am Leben, und das Leben braucht sie nicht mehr. Es hat sie am Wege stehen lassen und vergessen. So lange die Maschine geht, mögen sie vegetieren, bis sie dann ganz in sich zusammenfallen und zu den Übrigen gelegt werden. Etwas Seltsames ist um diese Bilder, Gespenster wandeln durch den Alltag. Der Rhythmus des Blutes, der gleitende Schritt, der die ersten Novellen erfüllte, hier ist er verebbt und nur eins steht groß und wirklich im Hintergrund: der Tod. Nachdem die Drohnen ihre Schuldigkeit getan, kommt das Sterben. Auf der letzten Seite aber könnte die erste Novelle wieder von vorn beginnen. Der Natur ist's nicht langweilig und der Kreislauf geht ewig.

*

Bang ist für seine eigene Person nihilistischer Skeptiker, der keinem Gefühl mehr traut, der sich mit Cynismus gegen lyrisch verschleierte Regungen wehrt, und der mit der Desillusion auf familiärem Fuß steht. Er hat sich mit ihr häuslich eingerichtet und verhält sich mit ihr, ähnlich wie der Schriftsteller Hoff aus den »Hoffnungslosen Geschlechtern«, der nichts mehr erwartet und dem auch darum nichts mehr geschehen kann. Aber sein künstlerisches Interesse gilt weniger den Wissenden, die den Horror vacui überwunden haben und achselzuckend ruhigen Auges, mit der Zigarette im Munde in das Nichts ihres Lebens blicken, sondern einer andern Gruppe von Enttäuschten, deren Gefühl stärker ist, als ihr Verstand, und die dadurch leidensempfänglicher und zugleich fruchtbarer für die lyrische Darstellung der tristesse de la vie werden. Die angstvollen Zuckungen gequälter Seelen, die unter Angriffen leiden, mit denen ihre Erkenntnis sich nicht auseinander setzen kann, denen sie hilflos ausgeliefert sind, das liebt er mit der ganzen traurigen Gewalt hoffnungslosen Schicksals zu verdichten.

In der Gestalt William Högs, des letzten Sprossen eines abgenutzten Geschlechts, bannte er solche Lebensunfähigkeit, die gleichwohl nicht sterben kann, weil unbefriedigte Sehnsucht das matte Feuer immer wieder zu nutzloser Qual entfacht.

Aber stärker noch ziehen ihn die Frauengestalten mit halbgeknickten Flügeln an, denen die Enttäuschung Hoffnung und Mut genommen, aber das leidenschaftlich sehnsüchtige Gefühl gelassen hat. Und das unverbrauchte Gefühl, dem nicht die Umsetzung ward, die es verlangt, versengt sie flackernd.

Drei Frauengestalten mit solch schmerzensreichem Zeichen gehen eng verwandt durch die Bangsche Welt: Katinka Bai, die Scheue, Gefühlsbange an der Seite des breitbehaglich schmatzenden Gefühlstöpels (Am Wege); Stella Hög, das Kind-Weib, die zu frostiger Gemeinschaft dem alternden verdorrten Hög angetraut wurde und William gebar, den Sohn voll jugendlicher Sehnsucht und welker Greisenhaftigkeit zugleich, »früh gereift und zart und traurig« (Hoffnungslose Geschlechter), und endlich Thora, die Frau des stillen, fröstelnden in sich versponnenen Pfarrers, in der unerweckte Liebeslieder schlummern und tausend Knospen zu einem Lichte drängen, das nie kommen wird (Das weiße Haus).

Wir wissen, daß bei diesen Gestalten Bang die eigene Mutter vorgeschwebt hat. Es ist für die impressionistisch sinnfällige Art, in der dieser immer auf das Sichtliche gerichteten Kunst die Motive aufgehen, sehr charakteristisch, daß nicht nur die Gefühlsvorstellung der Mutter das befruchtende Moment war, sondern vielmehr der Eindruck des Porträts der schwarzgekleideten Trauernden, und daß noch stärker für den Sensibelen der Zwang dieser Gestalt wird, da er sie als schwarzgekleidete Alabasterstatue sieht.

Das Schicksal dieser Frauen ist nun, grob physisch im Geschmack der Konferenzrätin und des Kammerherrn ausgedrückt, das Schicksal der falsch Gepaarten, die sich in der Zuchtwahl irrten. Und im Grunde handelt es sich in allen diesen Büchern um eine Sache, für die es unendlich viel Namen von dem Pol des äußersten Cynismus bis zum Pol des ätherischsten Lyrismus gibt, für die die Lebenskenner aber, die für die Grobianismen zu geschmackvoll und für das Ätherische zu skeptisch und erfahren sind, die humoristisch-schalkhaften Etiketten bevorzugen. Shakespeare läßt sein Männlein und sein Fräulein, »das Tier mit den zwei Rücken spielen,« und Lesser Ury hat dafür den klassischen Doppelklang geprägt: Tütü.

Diese gute, wenn auch vielfach überschätzte Sache, hat in der Art, wie sie seelisch in Gefühlswerte umgesetzt wird, den größten Spielraum der Möglichkeiten. Ist nun die Differenz in der Art dieser Gefühlsumwertung bei einem Paar zu groß – meistens wertet Monsieur weniger um als Madame –, so entsteht bei der Frau diese Mischung aus Desillusion und Sehnsucht. Je feiner organisiert eine Frau ist, um so weniger hat sie Mut und Willen ein neues Experiment zu machen, mit einem andern Mann das zu versuchen, was ihr durch den einen verleidet ward, um so stärker wachsen aber dafür auf dem rein physischen Untergrunde nun alle jene vagen klingenden schmerzlich bangen Sehnsüchte nach dem Unfaßbaren, alles illusionistische Träumen in künstlerischen Bildern, in Liedern, aller Blumen- und Sternenkultus, kurz alles das, was allzu summarisch Sentimentalität genannt wird.

Bang verdichtet diese »Sentimentalität« mit einem künstlerischen Takte ohne Gleichen. Er schöpft sie voll lyrisch aus, ohne im Geringsten selber sentimental zu werden. Er weiß mit ganz feiner Diskretion das Menschlich-Hilflose und Jammervolle zum Ausdruck zu bringen, daß eine Frau an etwas, über das ein anderer mit einem Cynismus fortkäme und das alle die seelischen Opfer doch nie voll belohnen kann, ihre Gefühlskräfte umsonst verschwendet. Das verschleierte Bild zu Sais träumt sie als Wundergottheit mit feurigen Armen und dithyrambischem Seelenerguß, und hinter dem Vorhang steht nur ein grotesker Phallus.

Voller, reicher und feiner sind diese tragischen Illusionismen in der Novelle vom »Weißen Hause« variiert, als in den Romanen. Die psychologisch einfache Komplikationen der Ehepaare Katinka und Bai und Stella und Hög, sind hier versponnener. In Thora lebt noch alle Sehnsucht der Jugend, sie ist selbst jung geblieben, mit leichten Füßen; der Mann aber, der ihr eine scheue, stille Liebe bewahrt, hat ihr nichts mehr zu geben, er gehört dem Leben und der Leidenschaft nicht mehr an. Wie in einem Jenseits hat er sich in der Stube seiner Bücher vergraben, wie ein Schatten gleitet er durch das Haus. Sein Wünschen ist tot und ihr Wünschen flattert.

Dies menschliche Durcheinander wirbelnder Stimmungen, dies Flattern, dies Vogelschwärmen, dies zuckende Faltervibrieren hält Bang fest. Einer Volière buntschillernden Gefieders und zwitschernden Geschwirrs gleicht das Gefühl dieser Frau, in der das Leben mit den Flügeln schlägt. Wie Gedichte in Prosa stehen die Stimmungen nebeneinander, in voller Lebendigkeit des Eindrucks: die Kinderspiele mit den Puppen, (gleich Stella Hög) tolle Ausgelassenheit, Nichtigkeitsspinnen im Schaukelstuhl, krampfhaft eifrige Haushaltsbethätigung, Lesewut, »wie ein Trinker, der sich berauscht«. Spähen nach dem Frühling am weißen Landhaus und auf dem Kirchhof voll schwerem Blütenduft, Gesang und Lieder, Trauben und Rosenkränze, und jene letzte Situation, als die Jugendfreundinnen zum Besuch kommen, den Duft der großen Welt mitbringen und die Dürstende, Verschmachtende leidenschaftlich alles einsaugt, was sie zu erzählen wissen von den Malern und Dichtern. Und wie eine arme Seele, die ein Idol sucht (sei mein Herr du mein Gott) an dessen Altar sie allen Überschwang, alle Bereitheit ihres Herzens niederlegt, klammert sie sich an die Verse und die Vorstellung eines Poeten. Und das ist voll menschlich-erkenntnisvollen Mitleids, daß wir Wissende aus der Schilderung dieser Damen in diesem Poeten René den Modetypus des Ästheten erkennen und seine Verse banal finden, und nun sehen, wie einer Hungernden die fade Speise zur schmerzlich-süßen Nahrung wird und ihr das Fremde gleich das Wunderbare ist.

Das Jahr einer Seele scheint dies Buch. Vom Winterschnee über den Frühling führt es in den Herbst. Weinlese ist. Thora steht hoch auf der Leiter. Eine Traube hält sie an ihr dunkelschimmerndes Haar und die Sonnenstrahlen fallen darüber. Und sie weiß, daß sie schön aussieht. Als sie aber heruntergestiegen ist und den leeren Weinstock sieht, ist ihr Gesicht ein anderes. »Nun ist alles vorbei«, sagt sie und sie geht in das Haus. Und als sie dann aus dem Dunkel von ihrem Lieblingsstuhl aufsteht, ruft sie: »Zünden Sie die Lampe an, Tine, die Kinder müssen ins Bett und das Abendbrot für die Leute muß hergerichtet werden.« Das sind die letzten Worte des Buches.

Das Leben geht weiter und an dies Ende könnte nun wieder der Anfang geknüpft werden, wieder Winter, wieder Frühling, wieder Sommer und Herbst in ewigem Erneuen der Erde, und im Wechsel der Jahreszeiten das Menschenseelchen in seinem ohnmächtig-törichten Getriebe, bis es zur Ruhe kommt und selber Erde wird. Der Natur ist's nicht langweilig.

*

Diese Bangschen Bücher geben – das ist ihre künstlerische Qualität – ohne im Philosophenmantel zu stolzieren, mit reiner Detailmalerei Weltanschauung und schätzen selbst dabei diese Weltanschauung gering ein; (»Alte Leute werden klug. Aber es nützt ihnen nichts und den anderen auch nicht«). Sie gestalten rein künstlerisch, scheinbar nur aus dem malerischen Vergnügen an Formen und Farben.

Hermann Bang schildert ganz unsentimental, ohne alle überflüssige Gefühlsbetrachtungen. Er charakterisiert nicht durch Personal- und Eigenschaftsbeschreibung. Er wirkt – und hierin sind seine Kunstanschauungen von strengster Konsequenz – stets durch konkret erfaßte Bilder, Bilder voll starker Stimmungsfülle und perspektivischer Tiefe, die durch eine fruchtbare Situation ein ganzes Menschenwesen und -Leben enthüllen.

Bang schlingt keinen straffen Faden. Er setzt seine Impressionen aneinander, und sie ergänzen sich selbst zum Bilde.

Diese Art des Schaffens kommt aus der Art seiner künstlerischen Konzeption.

Er selbst hat darüber interessante Selbstbeobachtungen angestellt, die er im Vorwort zu seinem Roman »Tine«, dem Buch der Unruhe und des Kriegsalarms, mitteilt. Brausewetter hat sie daraus übersetzt.

Bang gehen seine Stoffe stets in irgend einer charakteristischen Situation, in einem markanten Bilde auf; und diese Bilder schließen sich dann zusammen:

»Ich sehe meine Personen nur Bild für Bild und höre sie nur in einer Situation nach der andern reden. Ich muß oft stundenlang warten, bis sie durch einen Blick, eine Bewegung, ein Wort mir ihre wirklichen Gedanken verraten, die ich ja nur ahnen kann, gleich wie man die anderer lebender Menschen ahnt – die derer, mit denen man umgeht und die man kennt. Wenn ich mich dann nicht bemühe, diese eine und kurze Situation, in der ich sie sehe, die Bewegung, die kleine Bewegung, in der sie sich verraten, den Ton der Worte, in denen sie sich entblößen, das alles so lebend zu machen, so leibhaftig, wie das Leben selbst – wie kann ich dann hoffen zu überzeugen.«

Die Gesamtheit der Stimmung einer Situation bemüht er sich herauszubringen, das ganze sekundäre Detail, die Luft, in der die Menschen gehen, will er dazu geben. Nichts soll isoliert stehen, sondern alles verwachsen und verwebt sein in der bunten Fülle und Mannigfaltigkeit des Lebens. Um ein Haus und seine Stimmung zu geben, läßt er auch die ganze Nachbarschaft des Hauses lebendig werden, die Stimmen der Nachbarn, die durch Tür und Fenster dringen. Ja bis draußen zu den Wiesen und Feldern muß man die Wechselwirkungen suchen und auf das Leben horchen, das von dort tönt im Geräusch vorüberrollender Wagen, bellender Hunde, eines fernher klingenden Liedes, in Fragen, Grüßen und Antworten der Reisenden.

So hat Bang selbst seine Kunstforderungen formuliert. Und er hat sie manchmal sogar bis zur Eigensinnigkeit durchgeführt. Um Fräulein Caja und die Art ihres Lebens zu charakterisieren, schildert er in kurzen lebensprühenden, Impressionen das Hauswesen der Pension. Da flatterts treppauf, treppab; die Mädchen huschen wie die Spatzen, und die jungen hungrigen Studenten stürmen aus den Türen wie täppische Jagdhunde. Es klingelt da, wie auf einer Telegraphenstation. Und inmitten all dieses Trubels, zwischen diesem Rufen, Lärmen, Klatschen, mit seiner frostigen, herbstlichen, ungemütlichen Atmosphäre sieht man das alte Mädchen wie einen aufgezogenen Automaten schattenhaft hin und her huschen in einer stumpfen, fast unheimlichen Geschäftigkeit.

Charakterisieren durch Bewegung, das ist überhaupt Bangs Eigenart. Er spricht wenig von inneren Vorgängen, er schildert sie wirksamer und echter dadurch, daß er die körperliche Ausdrucksform eines Gemütszustandes ausführlich zeichnet.

Mit schärfster Beobachtung belauscht er, wie schneidende und schmerzende innere Erlebnisse sich in mechanischen, an sich meist gleichgültig monotonen Bewegungen nach außen kundgeben.

Durch ihre sachliche Konstatierung, während er uns gleichzeitig in das Innere der Personen sehen läßt, erreicht Bang wahres Miterleben.

Als Irene Holm in dem Gasthaussaal, wo das Abschiedsfest der Tanzschule gefeiert wird, selbst ein großes Solo aufgeführt hat voll Enthusiasmus, als erfülle sich heut endlich ihr Lebensziel und sie das Lachen ringsum hört, da gibt Bang keine zerfasernde Schilderung ihres inneren Zustandes, sondern er verdichtet das Erstarrte, Müde und Zerschlagene dieser Situation und ihrer Stimmung einfach knapp und erlebungsvoll durch einige äußere Zeichen:

»Die Musik war mit einem Male abgebrochen; Irene hatte Gelächter gehört und sah es auf allen Gesichtern …

Da war sie aufgestanden, hatte die Arme noch einmal ausgebreitet – aus Gewohnheit – und hatte sich verbeugt, als sie Bravo schrien …

In dem kleinen Nebenzimmer blieb sie erschöpft stehen und lehnte sich an den Tisch … Es war so dunkel vor ihr … so leer, so leer …

Langsam löste sie die Schärpe mit zwei ihrer steifen Finger, glättete das Kleid und ging geräuschlos wieder in den Saal, wo sie weiter klatschten …

Fräulein Holm glitt von einem zum andern, um sich zu empfehlen, und die Schüler drückten ihr das in Papier gewickelte Geld in die Hand.«

Und in der Novelle »Ein herrlicher Tag« wird das Niederschmetternde jener Nachricht von dem unverhofften Besuchseinfall in die jämmerliche Oberlehrerwohnung nicht durch viele Worte ausgedrückt.

»Frau Etvös sagt kaum etwas mit ihrer stillen klagenden Stimme. Sie führt nur »während sie so dasaß, die mageren Hände über das dünne Haar und preßte sie gegen die Schläfe. Das war ihre Gewohnheit, wenn etwas besonders Peinigendes über sie kam. Im Laufe der Jahre war es, als hätte sie die armen Schläfen zu ein paar Löchern ausgegraben, so ausgehöhlt waren sie.«

Immer geht Bang auf das Anschaulichmachen aus. Ihm liegt mehr daran, daß wir mit den Augen als mit den Ohren die Impressionen in uns aufnehmen. Mit fieberhafter Hast stellt er Bild auf Bild, in seiner Kamera wechseln die Platten in nervöser Eile.

Seine Novellen bekommen dadurch etwas Pantomimisches. Es wirbelt huschend sprunghaft vorbei, es schwirrt und flattert wie mit Fledermausflügeln, und ehe man recht gesehen, wechselt und wandelt sich die Situation.

Es ist, als stände man auf der Empore eines Tanzsaales. Man hält sich die Ohren zu und sieht nur, ohne die Musik zu vernehmen, unten Paare in blödem Wirbel sich drehen.

Solchen Eindruck macht auf Bang das Leben, ein blödes, wirbelndes, hastendes Treiben, dessen Triebfedern man nicht gewahr wird, Schicksalspantomime!

Sein Hauptbestreben ist es, in seiner Kunst dies wiederzugeben. Daher arbeitet er mit solchen sprunghaften Episoden und Szenen, die untereinander kollern, sich verschlingen, sich drängend stoßen; mit dieser die Nerven peinigenden Unruhe des Details, die die Figuren fast erdrückt; mit dieser mühenden und quälenden Angst der Lebensjagd. Er ist ein Meister dumpfer Schicksalsstimmung. Wie wenige, weiß er das Gefühl zu bannen:

Uns ist gegeben,

Auf keiner Stätte zu ruhen,

Es schwinden, es fallen

Die leidenden Menschen

Blindlings von einer

Stunde zur andern

Wie Wasser von Klippe

Zu Klippe geworfen,

Jahrlang ins Ungewisse hinab.