|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Homo sum; humani nihil

a me dinum puto

Terentius

Im Leben aller Geschöpfe spielt das Ewigweibliche die wichtigste Rolle. Der Auerhahn singt und tanzt vor der Henne, der Hirsch führt mit Nebenbuhlern blutige Kämpfe, um im ungestörten Besitz seines Harems zu bleiben, und unter den Völkern sind oft Frauen die Ursache und Anstifter verheerender Kriege gewesen. Wieviel in der Welt würde für immer ungeklärt geblieben sein, wenn nicht der Ausspruch Fouchés, des Herzogs von Otranto und Polizeiminister Napoleons I. »Cherchez la femme« auf die richtige Spur gewiesen hätte.

Eros führt sein Szepter je nach der Individualität der Völker. Teils ergreift der Mann mit brutaler Gewalt das Weib, das er begehrt, unterwirft es seinem Willen oder verjagt es, der bisherigen weiblichen Reize überdrüssig geworden; teils naht er der Begehrten, um Gegenliebe bittend, in zarter Weise, überhäuft sie mit Geschenken und macht sie zu seiner gleichberechtigten Lebensgefährtin.

Die Indianer Amerikas, Jagd- und Fischervölker, leben in Polygamie, und nur wo sie der Zivilisation gewonnen sind und, durch äußere Umstände gezwungen, sich zum Ackerbau bequemt haben oder mit Missionaren in Berührung kamen, sind sie zur Einehe übergegangen. Bekanntlich huldigen auch alle übrigen Völker kriegerischer Natur, bei denen die Sklaverei dann heimisch zu sein pflegt, in Asien wie in Afrika der Polygamie. Wer im Kampfe Glück gehabt und möglichst viel zusammengeraubt hat, kann sich soviel Weiber beschaffen, als seine Vermögensverhältnisse ihm gestatten.

Physische Liebe, d. h. der Trieb des Mannes zum Weibe, ist hier das einzige Agens, was man daher als Agamie d. h. Ehelosigkeit mit freiem Geschlechtsverkehr bezeichnen kann, denn das, was wir unter Ehe verstehen, – das ausschließliche Sichangehören von Mann und Weib –, bedarf der Anerkennung Dritter.

Meist geht das Ehegeschäft ohne Werbung durch höchst prosaischen Kauf vor sich, doch sind auch Fälle bekannt, in denen junge Leute sich in aufrichtiger, inniger Liebe verbanden, sich der elterlichen Macht entzogen und fern der Heimat, in einen anderen Stamm aufgenommen, sich eine Wohnstätte gründeten.

Gewöhnlich geht der junge Mann zu dem Vater der Erkorenen und bietet als Kaufpreis Pferde, Maultiere, Pulver und Flinten. Spaßhaft ist dann oft, wie man sich bei dem Geschäft gegenseitig zu übervorteilen versucht. Der Vater lobt die Tochter überschwenglich, sie sei fleißig, häuslich, tugendhaft, kurz das non plus ultra einer guten Hausfrau. Der Freier setzt das Wesen des Mädchens und ihre Eigenschaften in das schlechteste Licht, sie sei häßlich, dumm, gefräßig, könne nicht kochen oder Felle zubereiten. Haben dann die beiden Männer eine Zeitlang genügend geschachert, so einigen sie sich schließlich auf einen bestimmten Preis.

Ist diese Art Werbung nun höchst prosaisch und das Leben der Indianerin nach der Verheiratung und besonders in späteren Jahren, wenn sie jüngere Rivalinnen erhalten hat, das einer Sklavin ihres Mannes, so hat doch manche vorher auch die Poesie der Liebe kennen gelernt. Dann umschleicht der Anbeter in dunkler Nacht das Zelt ihrer Eltern, um auf seiner indianischen Flöte – von den Odjibwä »pe-begwun« genannt – ein Ständchen zum Vortrag zu bringen, das sich zur Musik verhält wie eine Autohupe zum Orgelklang und sämtliche alten Weiber des Dorfes rebellisch macht. Auch die Hunde scheinen für die schrillen Töne der Indianerflöte kein musikalisches Mitgefühl zu empfinden, denn sie begleiten derartige nächtliche Ständchen mit einem wahren Höllengeheul.

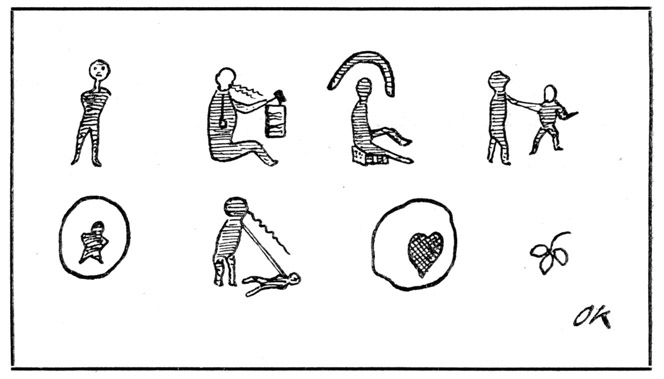

Liebesgesang der Odjibwä – (Sageawin), nach Andree. 1. Er hält sich für einen Gott. 2. Er schlägt die Zaubertrommel. 3. Er sitzt in der heimlichen Hütte. 4. Beide haben nur einen Arm, er hat die Geliebte für sich. 5. Er sitzt auf einer Insel und kann machen, daß sie zu ihm herüberschwimmt. 6. Die Geliebte schläft, er rühmt sich seiner Macht über sie. 7. Er spricht zu ihrem Herzen.

In den alten Kulturreichen Mittelamerikas, bei den Azteken, Tlaskalanen, Mixteken u. a. mußte der heiratslustige junge Mann die Erlaubnis seiner Eltern zur Eheschließung einholen und sich außerdem der Zustimmung seines Erziehers vergewissern. Er selbst aber durfte sich nicht nach seinem Geschmack die Braut wählen. Dies geschah durch die Familie, die dann einige Matronen mit der Werbung betraute.

Den Hochzeitstag, an dem man die Braut in das Haus des zukünftigen Eheherrn führte, bestimmte der Priester. Bei wohlhabenden Leuten ging es feierlich zu; wie jetzt in Mexiko ein Hochzeitszug nur hoch zu Roß geschieht, wurde damals das junge Mädchen von einer Verwandten in einem Tuche auf dem Rücken in ihr neues Heim getragen, während Fackelträgerinnen den Zug begleiteten. Hier angekommen, mußte sie neben ihrem Bräutigam auf einer Matte Platz nehmen. Dann geschah dieselbe Zeremonie, die wir auch bei anderen Völkern z. B. in Asien antreffen, man verknüpfte ihre Kleider und hüllte das Paar in eine Weihrauchwolke.

Während die Verwandtschaft und die Gäste sich nun zu fröhlichem Hochzeitsmahle versammelten, hatte das junge Ehepaar das Zusehen, ja nach Vorschrift mußten sie sogar vier Tage fasten. Das Brautbett zu bereiten war Amt der Tempeldiener. Die Hochzeitsgaben und das Bett wurden am nächsten Tage den Göttern im Tempel geopfert, während der junge Gatte und seine Ehefrau ein Bad nahmen, wobei beide von einem Priester unter Gebeten mit Wasser besprengt wurden.

Bei den Mixteken war ein kleiner Unterschied gebräuchlich, dort legte man die Hände des Paares ineinander, während man ihre Gewänder miteinander verknüpfte und Bräutigam und Braut einen kleinen Busch Haare abschnitt.

Am Schluß der Hochzeitszeremonie mußte der Gatte seine bessere Hälfte eine kurze Zeitlang auf dem Rücken tragen.

Bei den Mayas auf Yukatan, deren großartige Tempelruinen in Chichenitze, Uxmal und anderen Orten wir noch heute bewundern, mußte der Liebhaber dem Vater seiner Auserwählten mehr oder minder große Geschenke überreichen, wodurch die Werbung stark den Anschein eines Frauenkaufes erweckte; besonders waren es schön gewebte Gewänder, in welchem Gewerbe dieses Volk Vorzügliches leistete, die am meisten vor den Augen des zukünftigen Schwiegerpapas Gnade fanden. War alles geordnet und hatte sich der Vater des Mädchens mit der Heirat einverstanden erklärt, so kamen die ganze Verwandtschaft und Freundschaft im Hause des Brautvaters zusammen. Ein Priester erschien und segnete das junge Paar ein, wobei auch hier, bei den Mayas, die übliche Räucherung nicht fehlte. Den Beschluß machte das Gastmahl. Auch bei diesen alten Kulturvölkern krönte das Festessen die kirchliche Feier, wenn man auch dort nur Kakao und nicht Rauenthaler und Pommery herumreichte.

Die Quichés hatten ebenso wie die Verapaz-Stämme, die auch zu den Mayas gehören, Gentilverfassung. Die Quichés zerfielen in vierundzwanzig Chinamit (gentes), die wieder aus je vier Phratrien bestanden und in ihrer Sprache Cho'b oder Ama'k hießen, unter denen nach dem Gesetz der Gruppenehe keine Heirat stattfinden durfte. Jeder Bräutigam war gezwungen, seine Braut aus einem anderen Chinamit zu wählen.

Eigentümlich mutet es uns an, daß hierbei ein Bruder seine Schwester heiraten konnte, und doch war es nach den Gesetzen dieses Volkes erklärlich, wenn beide dieselbe Mutter hatten, aber von verschiedenen Vätern abstammten, denn diese bestimmten das Chinamit. Gehörten die Väter also einer verschiedenen Gens an, so war dem Gesetz Genüge getan und der Eheschließung der jungen Leute stand nichts im Wege (Stoll).

Bei dem großen Volke der Tlinkit, von den Russen Koloschen genannt, zu denen die Jakutats und Tschilkats u. a. gehörten, ist es noch heute ähnlich. Jeder der Tlinkitstämme zerfällt in mehrere Geschlechter, die verschiedene Wappentiere führen und sich in zwei Hauptgruppen ordnen, die des Jelch oder Raben und die Gruppe des Kanuk oder Wolfes. Auch hier werden niemals Ehen zwischen Angehörigen desselben Geschlechts oder Stammes geschlossen. Der zum Rabenstamme gehörende Tlinkit muß sein Weib aus dem Wolfsstamme wählen und umgekehrt (Krause). In diesem Volk herrscht auch die Sitte der Nebenmänner, doch sollen nur Brüder oder nahe Verwandte diese Rolle übernehmen dürfen.

In der vera-paz teilte der Vater des jungen Mannes dem Vorsteher seines Chinamit den Wunsch mit, seinen Sohn mit dem oder jenem Mädchen dieses oder jenes Chinamit zu verheiraten, worauf der Vorsteher mit dem Obmann des anderen Chinamit in Verhandlungen trat, nachdem er selbst noch seine Zustimmung gegeben hatte. Drei Tage hintereinander schickte dann des Bräutigams Vater Leute in das Haus des Brautvaters mit jedesmal reicheren Geschenken. Mit der dritten Sendung galt die Ehe als bindend, und nun wurde die Braut in das Haus ihres zukünftigen Gatten geführt, bei reicheren Leuten von Verwandten auf den Schultern dorthin getragen, wo gleich nach der Ankunft Rebhühner und Weihrauch geopfert wurden. Am Hochzeitstage legte der Vorsteher des Chinamit die Hände des Paares ineinander, band die Zipfel ihrer Mäntel zusammen und begleitete seine Handlung mit Ermahnungen. Bei den Pipiles in San Salvador, welche zu den Nahua gehörten, führten die Eltern der Braut den Bräutigam und umgekehrt dessen Verwandte seine Zukünftige an einen Fluß, in welchem beide ein Bad nahmen, worauf man sie in weiße Gewänder hüllte, zum Hause der Braut führte und dort nackt in die zusammengeknüpften Gewänder einband (Reitzenstein).

Die Verwandtschaft des Bräutigams beschenkte die Braut, und er wurde von ihren Angehörigen bedacht. Der Kazike und der Priester als Vertreter der Gens mußte beim darauffolgenden Festmahl zugegen sein, andernfalls die Ehe ungültig war. Im alten Nikaragua wurden den Gästen bei der Hochzeitsfeier Hühner, Hunde und Kakao vorgesetzt. Der Kazike führte das junge Paar, indem er sie am kleinen Finger festhielt, in ein enges Gemach, wo ein kleines Feuer brannte. Nach dessen Erlöschen galt die Ehe als geschlossen und nun wurden der Braut die Haare bis an die Ohren abgeschnitten.

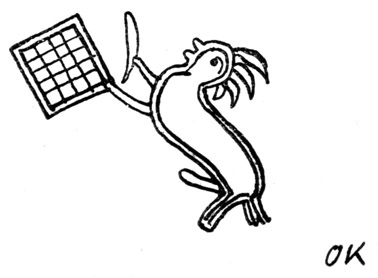

Xoduquetzal und Xudutecatl, in Darstellung der keuschen und unzüchtigen Liebe. – Cod. Borgia 59.

Die Tschibtscha in Kolumbien (Südamerika) lebten in totemistischen Sippen, und die Frau hatte eine angesehene Stellung. Es herrschte Polygynie, doch war die erste Frau stets die Hauptfrau. Auf Keuschheit der Mädchen gab man nichts, doch wurde diese von der verheirateten Frau streng gefordert. Die Bewahrung der Jungfrauschaft galt geradezu als Schande, da man dies für einen Beweis dafür hielt, daß deren Besitzerin nicht fähig war, Liebe zu erwecken.

Innerhalb der Sippe war die Heirat verboten. Sonst wurde ein Werber zum Brautvater geschickt und bot eine bestimmte Summe, bei Weigerung legte man die Hälfte zu und erhöhte den Betrag nochmals bei drittmaliger Verhandlung. Nach erfolgter Einigung – es war also richtiger Kauf – erhielt der Bräutigam die Braut auf einige Tage zur Probe, nach welcher er sie zurückschicken konnte, wenn sie ihm nicht gefiel. Eine andere Werbung geschah durch Übersendung einer Decke. Wurde diese angenommen, folgte eine zweite, von Wildbret begleitet, das der Bewerber selbst geschossen haben mußte. Nach ein paar Tagen setzte er sich vor die Haustür der Geliebten und machte sich bemerkbar. War ihr der Freier genehm, so kam das Mädchen mit einer Schale Tschitscha heraus, kostete davon und bot sie dann ihrem Zukünftigen zum Zeichen, daß er angenommen sei.

Bei den Inkaperuanern wachten die Curacas (Stammeshäupter) über das sittliche Treiben der jungen Leute, denen aber an gewissen Festtagen der ungebundenste Verkehr gestattet war. So schildert Pedro de Villagomez, Erzbischof von Lima, (s. Tschudi, Beiträge) das Fest »Akhataymita«, an dem ein Wettlauf zwischen Männern und Weibern stattfand. Vollständig nackt versammelten sich beide Geschlechter zwischen den Gärten, das Ziel war ein ziemlich weit entfernter Hügel. Der Lauf begann auf ein gegebenes Zeichen, und jeder Mann, der ein Weib erreichte, stante pede concumbere cum ea licebat. Dieses Fest dauerte sechs Tage und sechs Nächte.

Der Adel der Inkaperuaner lebte, wie der bei den Azteken in Mexiko, in Polygynie, die dem Volke aufs strengste verboten war. Der Inka hatte außer der Coya (Kaiserin), es mußte stets die leibliche Schwester sein, vier bis fünf rechtmäßige Frauen, dazu Konkubinen ad libitum, zu denen auch die Sonnenjungfrauen zählten, die abgeschlossen in Klöstern lebten, dem Inka aber zu Willen sein mußten.

Kein Mann durfte unter zwanzig Jahren heiraten, aber niemand durfte, wenn er das dreißigste Lebensjahr erreicht hatte, noch weiter ledig bleiben; oft mußte auch der junge Mann dem Schwiegervater dienen, wie Jakob dem Laban. In Peru mußte das junge Paar, nachdem der Vater in die Verbindung gewilligt hatte, einige Tage fasten, und bei der Hochzeit kredenzte die junge Frau dem Gatten Tschitscha, zu welcher das Wasser aus einer bestimmten Quelle geschöpft werden mußte. Zuweilen fanden auch Massentrauungen statt, besonders sind solche aus der Zeit des zehnten Inka Yupanki-Patschakutek überliefert, den das Volk den Großen nannte. Er suchte auch dadurch die Stämme seines Reiches enger zu verbinden, daß er Jünglinge des einen Stammes mit Jungfrauen des anderen zusammengab, – die er alle bei der Hochzeit ausstattete und mit Geschenken bedachte. – Ein kostspieliges Unternehmen, das in unserer Zeit ein Herrscher nicht so leicht ins Werk setzen könnte, selbst wenn er noch so reich wäre. – Der Stand der Frau war geachtet, sie war Genossin und nicht Sklavin.

Die Araukaner in Chile haben je nach Wohlhabenheit des Mannes mehrere Frauen. Die Mädchen werden den Anverwandten abverlangt und bezahlt, oder mit Gewalt entführt. Friedlich leben die verschiedenen Frauen im Hause, aber jede hat ihre besondere Feuerstelle. Die Mädchen der Tsoneka oder Tehuels in Patagonien heiraten mit ungefähr sechzehn Jahren. Die Ehe beruht auf gegenseitiger Neigung; nie zwingt der Vater die Tochter, sich zu fügen, auch wenn eine andere Partie vorteilhaft wäre. Der junge Mann sendet einen Bruder oder Freund zu den Schwiegereltern, um auf seine Zukünftige zu bieten. Ist der Freier genehm, so begibt dieser sich sobald als möglich in seinen besten Gewändern, auf seinem schönsten Pferde – er und das Tier in reichem Silberschmuck – zu dem Toldo seiner Auserkorenen und überreicht die Gaben, die aus Stuten, Indigo, Tabak und silbernen Geräten bestehen. Die Tehuels, wie auch die Araukaner, tragen oft massiv silberne Sporen, ihre Pferde Gebisse von Pfundschwere dieses Metalls, die Frauen große Silberplatten auf der Brust, große Ohrringe u. a. m. Der Schwiegervater erwidert die Geschenke durch gleichwertige Gaben, die im Falle einer Scheidung Eigentum der Frau werden (Musters).

Im Chako, diesem auch heute noch schwer zugänglichen Sumpf- und Waldgebiet, bei Chorotis, Chanés, Ashluslays und anderen Stämmen, ist die Frau der arbeitende Teil, aber keine Sklavin; sie hat eigenen Besitz, der von den Männern respektiert wird; ihre Behandlung ist gut. Polygynie kommt teilweise vor, Ehen zwischen Geschwistern sind verboten, sogar zwischen Base und Vetter bei Chorotis und Matakos, dagegen ist diese Ehe bei den Chanés gestattet. Die Frauen der Chiriguanos nehmen selbst an den großen Gelagen teil.

Als die Jesuitenmissionen, deren schöpferische, kolonisatorische Tätigkeit einen Erfolg erzielt hatte, der unerreicht in der Weltgeschichte dasteht, noch in ihrer höchsten Blüte standen, als die Patres aus wilden Indianern Tischler und Schlosser, Bildhauer und Maler, ja sogar Orgelbauer heranbildeten, war das ganze Leben des einzelnen Individuums nach festen Gesetzen geregelt, sogar der häusliche eheliche Verkehr der Indianer stand unter dem Kommando des Ordens:

»Usque eo illic omnes res, vel maxime

privatae, ad certam quandam normam et

constantem directae erant, ut secundum

morem in Bolivia traditum conjuges indiani

media nocte sono tintinabuli ad

exercendum coitum excitarentur.«

(Keller-Leuzinger.)

Die Bakairi des Kulischu können mehrere Frauen nehmen, welche aber in verschiedenen Ortschaften wohnen und vom Manne abwechselnd besucht werden; auch herrscht dort die Sitte, daß der Schwiegervater dem Mann seiner Tochter bei deren Tode eine ihrer Schwestern zum Weibe gibt (Dr. M. Schmidt). Der Bororo in Brasilien braucht zur Heirat keine Einwilligung der Eltern, die nichts geben und nichts bekommen. Sollten sie sich widersetzen, so entscheidet das Recht des Stärkeren, der Unterliegende verläßt das Dorf. Die junge Frau bleibt im Hause ihrer Eltern, der junge Mann schläft nur dort, bei Tage hält er sich im Männerhause auf, wenn er nicht abwesend auf der Jagd ist (v. D. Steinen).

Die Stämme des Rio Negro und seiner Nebenflüsse nehmen ihre Frauen stets aus anderem Stamme, was auf die alte Sitte des Frauenraubes hinzudeuten scheint. Will der Kobéua heiraten, so bleibt er nach Einwilligung des Brautvaters fünf Tage in dessen Hause, während welcher Zeit ein großes Tanzfest verbunden mit Trinkgelage stattfindet. Am Schlusse dieses übergibt der Schwiegervater unter Ermahnungen dem Eidam die junge Frau, worauf beide schnell zum Flusse eilen. Vater und Mutter, weinend und laut klagend, folgen ihnen, ersterer schlägt die ebenfalls weinende Tochter leicht auf den Rücken, während die Mutter die Aussteuer, wie Hängematte, Körbe und Töpfe herbeiträgt und in das Kanu der jungen Leute legt, die alsbald schnell davonfahren. Bei anderen Horden soll noch heute zeremonieller Frauenraub Sitte sein. Der Bräutigam mit seiner Sippe raubt die Erwählte unter großem Lärm aus der elterlichen Maloca, was natürlich dann nicht ohne gegenseitige Prügelei von statten geht. Am nächsten Tage feiern beide Parteien in größter Eintracht bei großem Kaschiri die eigentliche Hochzeit. Braut und Bräutigam tauschen bei dieser Gelegenheit die Kaschirikalebassen aus (Koch-Grünberg).

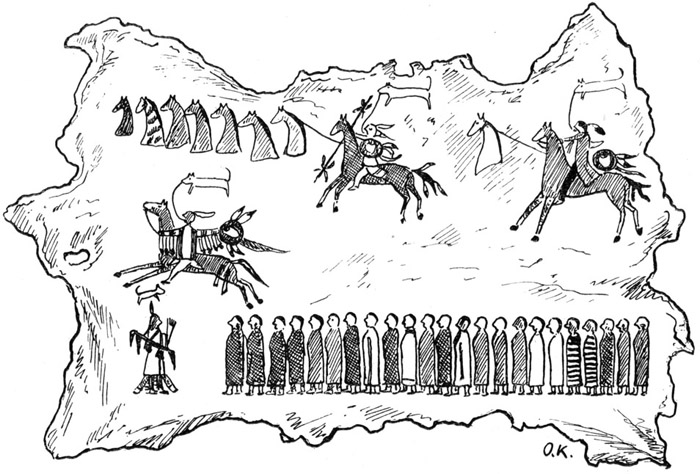

Büffelhaut des Dacota »Schunka-wanjila«(langer Hund)

Frauen- und Pferderaub darstellend, nach Cronau.

In früherer Zeit bestand in Yukatan eine Einrichtung, die an die Leviratsehe der Juden erinnert. Ein Ehemann konnte, wenn er seinen Tod nahen fühlte, seine ihn überlebende Frau einem Bruder oder anderem nahen Verwandten bestimmen, selbst wenn dieser schon verheiratet war. Von der Stellung einer solchen Frau in ihrer zweiten Ehe und den Rechten ihrer etwaigen Kinder ist uns nichts überliefert.

Wurde schon Monogamie gesetzlich gefordert, so durfte doch der Adel sich neben der Ehefrau Sklavinnen als Beischläferinnen halten.

War ein Mädchen noch nicht mannbar zur Zeit, da es dem Manne zur Ehe gegeben wurde (also Sitte der Kinderheirat), so gaben dessen Eltern ihrem Schwiegersohn eine Sklavin als Stellvertreterin bis zur Reife der jungen Frau. Die Kinder einer solchen Verbindung standen aber nicht den Abkömmlingen aus der Ehe mit der angetrauten Frau gleich, trotzdem wurden sie auch nicht zu den Sklaven gerechnet (Stoll).

Die Vielweiberei unter den Payas in Honduras hat aufgehört, aber auch jetzt noch wird die Frau gekauft. Bei den Guatusos in Costarica herrscht teilweise Polyandrie, obwohl die Frau offiziell nur einen Mann hat. Besondere Zeremonien gibt es bei der Heirat nicht, der junge Mann zahlt ein Wildschwein und eine gewisse Menge Kakao, und der Schwiegervater gibt ihm das Mädchen. Der Heirat unter den Misquitos geht geschlechtliche Verbindung voraus, während der Sumobräutigam mit einem starken Mann ringen muß; unterliegt ersterer, so bekommt er Prügel, schreit er, dann darf er nicht heiraten (Sapper).

In Guatemala bei den Pokomchis wählt gewöhnlich die Mutter des Mädchens deren zukünftigen Gatten und hält um ihn bei seinen Eltern an. Das junge Paar zieht dann zu ihr ins Haus. In Uspantan sowie bei den Quichés und bei den Ixiles ist die Brautwerbung nicht so einfach. Hier geht der junge Mann in Begleitung seiner Eltern in das Haus der Auserwählten. Mit dem Gruß »Ave Maria« legt er zehn Pesos auf den Tisch und stellt vier Flaschen Aguardiente, die er mitgebracht, in eine Reihe daneben, dann verläßt er mit seiner Partei das Haus. Ist der Vater des Mädchens mit der Heirat einverstanden, dann nimmt er das Geld und schenkt aus der ersten Flasche ein Gläschen ein, trinkt und gibt den Rest seiner Frau; ist diese gleicher Meinung, so erwidert sie dasselbe aus der vierten Flasche. Dann treten die Bewerber wieder in die Hütte. Die Brautmutter nimmt Flasche Nr. 2 und bietet der Mutter des Bewerbers ein Glas an, während der Brautvater dem Erzeuger des jungen Mannes aus der dritten Flasche einschenkt. Nach einigen Tagen schleppt der Heiratskandidat eine schwere Last Brennholz vor das Heim der Schwiegereltern und geht wieder fort; kommt dann nach gewisser Zeit mit seinen Eltern zurück, um sich davon zu überzeugen, ob das Holz benutzt ist oder nicht. Ist ersteres geschehen, wird die ganze Familie geladen, alle ziehen mit Musik und Feuerwerk in das Haus der Braut, wo der Branntwein ausgetrunken wird und ein allgemeiner Tanz das Fest krönt, wobei aber die Verlobten eine Ausnahme machen, die nämlich beide nur unter sich, sonst aber mit keinem anderen der Verwandten und Gäste tanzen (Stoll).

Die Heirat eines Athabasken im nördlichen und nordwestlichen Nordamerika wickelt sich ohne jede Zeremonie ab, wie die eines Dakota oder Comanche in den Prärien der Vereinigten Staaten. Die Frau wird gegen Pferde und Blankets gekauft und siedelt aus dem Zelte des Vaters ohne Sang und Klang in das des Mannes über.

Originell ist das Bieten auf das Mädchen und ebenso die Antworten des Schwiegervaters in spe.

»Ich gedenke deine Tochter zum Weibe zu nehmen,« sagt der Liebhaber, »sie ist aber häßlich, träge wie ein Bär und höchst unerfahren im Kochen und Arbeiten; ich weiß, du willst sie gern los sein, und ich will sie dir aus Gefälligkeit abnehmen.« – »Was,« brüllt der Schwiegervater, »du willst mein Lieblingskind, die beste, liebreichste Tochter, die erfahrenste Köchin, fleißigste Arbeiterin usw.« – Und so geht Rede und Gegenrede, bis man sich über den Preis einigt, der, wie gesagt, gewöhnlich aus mehreren Pferden besteht.

Die Frauen der meisten Stämme sind nur Dienerinnen ihres Herrn und Gebieters, ja, oft reine Lasttiere. Anders ist es bei den Athabasken. Zum Beispiel stehen die Frauen der Takellis, die ein Zweig der großen Athabaskanation sind, in großem Ansehen, da sie ebensoviel wie die Männer für den Lebensunterhalt – sie sind in erster Linie Fischer und die Jagd steht bei ihnen an zweiter Stelle – zu arbeiten haben. Sie dürfen den Beratungen beiwohnen, ja, sogar teilweise an den Festgelagen teilnehmen. Hart ist das Los der Witwe, die, da dieser Stamm seine Toten verbrennt, sich über die Leiche des Mannes legen muß, bis sie, halb versengt, es vor Hitze nicht mehr aushalten kann. Die Asche muß sie, in einem Korbe gesammelt, zwei bis drei Jahre mit sich herumtragen (Andree).

Westlich von St. Fé in Arizona und Neumexiko streifen die Návajos herum. Sie sind ein kriegerisches, räuberisches Reitervolk, halten große Herden von Schafen, Ziegen, Maultieren und Pferden, und sind berühmt durch ihre teuer bezahlten, gewebten Decken. Bei diesem Stamm hat die Frau eigenen Besitz, der völlig getrennt von dem ihres Mannes ist. Ihre eigene Viehherde beläuft sich manchmal auf viele tausend Stück (Möllhausen).

Unter den Krihs oder Knistenau, welche zu den Algonkin gehören, herrscht gastliche Prostitution. Der Krieger behandelt seine Frau besser wie es in anderen Stämmen Brauch ist. Sie darf mit ihm essen und sich auch zuweilen mit ihm betrinken; bei festlichen Gelegenheiten aber ist sie aus seiner Nähe verbannt.

Vielweiberei ist bei allen Stämmen erlaubt; die jüngste, also zuletzt angeheiratete, daher auch die frischeste und hübscheste, bekommt jedesmal die Herrschaft im Harem, was von den anderen stillschweigend geduldet wird; doch soll manchmal Selbstmord unter den älteren, zurückgesetzten Weibern vorkommen.

Die Witwen der Odjibwä (Tschippewä) machen aus ihrem besten Kleide eine Art Puppe, indem sie es zusammenrollen, mit dem Leibgürtel des verstorbenen Mannes umschnüren und mit Zierat behängen. Dieses Gebilde nennen sie ihren »Gatten« und schleppen es ein Jahr lang mit sich herum. Sie selbst färben ihr Gesicht in dieser Zeit schwarz, schmücken sich nicht und gehen mit ungekämmten Haaren einher. – Nach einem Jahr können sie wieder heiraten (Mc. Kennay).

Auch in unserer Zeit scheint die Sitte der Gruppenehe noch nicht erloschen zu sein. Die Frau eines Pokonchi (in der Gegend von Tactic, Guatemala) gibt sich den Brüdern ihres Mannes hin, während ihr Ehemann unverwehrt bei ihren Schwestern schlafen darf (Stoll).

Odjibwäwitwe mit Modell des verstorbenen Mannes, nach Yarrow.

Notzucht bestraften die Pipiles, ein den Azteken verwandtes Volk, mit dem Tode; der Ehebrecher wurde nach dem Gesetz Sklave des geschädigten Ehemannes, wenn ihm nicht der Hohepriester in Anerkennung guter Kriegsdienste Verzeihung angedeihen ließ. Es gab sieben Verwandtschaftsgrade, innerhalb deren Verheiratung verboten war. Auf Coitus unter solchen Personen stand Todesstrafe. Heiraten wurden mit Genehmigung des Häuptlings geschlossen. Vor der Eheschließung mußten die jungen Leute ein Bad nehmen, dann folgte das Zusammenknüpfen der Gewänder im Hause des Brautvaters in Gegenwart der Verwandten.

Nach der Niederkunft mußte die junge Mutter sich in fließendem Wasser reinigen, worauf man dem Flusse ein Opfer aus Copal und Kakao brachte, damit das Bad sie nicht schädige.

Unter den Cakchiquels gibt es, wie Professor Stoll schildert, eine Jungfernschaftsprobe. Der Gehilfe des Priesters bereitet das Ehebett und schließt das junge Paar ein. Am nächsten Morgen erscheint er wieder und untersucht das Lager auf Blutflecken. War die Braut noch Jungfrau, feiert man ein Fest, im entgegengesetzten Falle unterbleibt es, doch macht man die Heirat nicht rückgängig.

Bei den Arawaken in Südamerika kommen noch heute Kinderheiraten vor, und hier erhält der Bräutigam bis zum mannbaren Alter seiner jungen Gattin vom Schwiegervater eine Beischläferin.

Der Guato kann seine Frau verlassen, wenn er von ihr keine Kinder erhält und deren jüngere Schwester heiraten und es kommt vor, daß er, bevor er durch Nachkommenschaft erfreut wird, sämtliche Töchter eines Vaters der Reihe nach zu Frauen nimmt.

Bei den Makús kann sich das Mädchen jedem beliebigen Manne hingeben, die Ehefrau aber muß unbedingt Treue halten. Auffallend ist die Kinderarmut in diesem Stamme, dagegen die Ehe mit Sprößlingen reich gesegnet, wenn ein Makúmädchen sich einem Weißen als Lebensgefährtin gesellt. Vielleicht ist der Grund Arbeitsüberbürdung und auch wohl Abortation.

Die Jurunas überlassen, wenn sie mehrere Frauen haben, eine derselben einem unbeweibten Freunde auf dessen Wunsch für einige Zeit, bis dieser selbst eine ihm passende Lebensgefährtin gefunden hat.

Defloration war und ist noch heute Gebrauch. Bei den Machacurús entjungferte die Mutter die Tochter (eum digite), im Stamm der Akowaschen tat es der Zauberer. In Nicaragua unterzog sich der Oberpriester dieser Mühe und in den Stämmen der Juris und Passés werden nach Ratzel die Mädchen von den Medizinmännern defloriert.

Scheußlich ist es, wenn man bei Stoll (Guatemala) liest, daß Mütter ihre jungen Töchter, die der Vater an alte Männer verheiratet hat, und die der Vereinigung energischen Widerstand leisten, auf brutale Weise auf dem Lager festbinden und sie so zum coitus mit den ihnen verhaßten Gatten zwingen.

Die Goajirosmädchen sind hübsch und von üppiger Gestalt, sie werden vielfach von den Vätern an die Venezolaner als Beischläferinnen verhandelt und darum von den Ihrigen besonders gut verpflegt. Ebenso schildert Appun auch die Sitten der Arekunas. In diesem Stamme pflegt man Fremden, die sich hier längere Zeit aufhalten, junge hübsche Mädchen anzubieten. Dieses Verhältnis gilt als Ehe, und die Kinder, die dieser Vereinigung entspringen, gelten als eheliche.

Unter den Bororó gibt es eine Einrichtung, wie wir sie vielfach in der Südsee antreffen: Das Männerhaus. Die Bewohner dieses greifen oft Mädchen auf, die sie dann gemeinsam besitzen und die sie beschenken und auf jede Weise herausputzen. Ähnlichen Brauch bemerkte Ehrenreich bei den Karayá, die aber für diesen Zweck sich gefangener Kayapófrauen bedienen.

Muß bei den Koliuschen der Neffe beim Tode des Onkels seine Tante heiraten, so herrschte bei dem Stamme der Hidatsa (Mönnitarier), der jetzt ausgestorben ist, Leviratsehe, der Bruder mußte seine Schwägerin, insofern sie Witwe wurde, ehelichen.

Das Chamacocomädchen genießt völlige Freiheit, niemand hindert sie, mit ihrem Liebhaber geschlechtlich zu verkehren, der aber als junger Mensch schon seine Lehrzeit bei einer Witwe oder einer alleinstehenden Frau durchgemacht haben muß.

Die Frauen der Florida-Indianer wurden, wie Cabeza de vaca in seinem Reisebericht angibt, gut behandelt. Sie säugten ihre Kinder 12 Jahre lang und vermieden während dieser Zeit den Verkehr mit dem Ehemann. Hier wurde zu gewisser Zeit von den Männern ein bei ihnen heimisches berauschendes Getränk gekocht, und die Frauen wie Mädchen mußten sich bei dieser Gelegenheit ganz still verhalten. Handelte eine gegen diese Vorschrift, wurde sie entehrt und geprügelt. Die Keuschheitsgesetze waren sehr streng. Als de Soto dem Häuptling Capaha seine ihm von den Spaniern gefangengenommenen schönen Frauen wieder zurückgeben ließ, nahm er sie nicht mehr an und bemerkte, daß sie weder in seiner Umgebung noch überhaupt im Staate bleiben könnten. Sie waren in seinen Augen entehrt.

Bei den Chanés im Chaco können sich Vetter und Base heiraten, was bei den Matacos und Chorotis verboten ist. Die Creeks in Nordamerika bestrafen eine solche Ehe mit Abschneiden der Ohren. Unter den Cherokees steht auf Heirat im selben Klan Todesstrafe. Cherokees, Choctaw und Chikassaw ahnden Notzucht mit hundert Geißelhieben. Die Choctawfrau darf ihren Mann nie mit Namen nennen; hat sie Kinder von ihm, so sagt sie: »Meines Sohnes Vater«.

Ein liederliches Volk in unserem Sinne sind die Cayapó in Brasilien. Conto de Magalhaes stellt ihnen ein sehr schlechtes Zeugnis aus. Sie haben Weibergemeinschaft. Jedes mannbare Mädchen kann sich jedem beliebigen Mann hingeben. Solange ihr Kind die Brust bekommt, bleibt sie bei dem Vater desselben. Ist das Kind entwöhnt, steht es ihr frei mit anderen zu leben, die aber dann das Kind ernähren müssen, dessen Vater aber wiederum die Freiheit hat, andere Verhältnisse einzugehen.

Will der Comanche heiraten, stellt er nicht bei dem Vater seiner Schönen den Antrag, sondern beim Oheim, der die Verhandlung übernimmt. Ist diese Einleitung erledigt, bindet der Bewerber sein Pferd an die Hüttentür der Braut. Löst sie den Riemen und jagt das Tier fort, so gilt dies als Absage, führt sie es dagegen in den Corral und füttert es, so erklärt sie dadurch ihre Einwilligung. Dann schlachtet der Bräutigam eines seiner Pferde, aber sicher nicht das beste, nimmt dessen Herz, das er an die Tür der Verlobten hängt. Die Braut nimmt es und bratet das Fleisch, das in zwei Stücke geschnitten von den Brautleuten verzehrt wird, worauf die Ehe als geschlossen gilt (Gregg, Karawanenzüge). Nun schneidet sie ihr schönes, lang herabhängendes Haar ab, daß es nur noch, – das Zeichen der verheirateten Frau, – die Schultern berührt.

Eine Art Versuchsehe bestand bei den Huronen auf Tage, Wochen oder längere Zeit. Die Indianerin erhielt dabei Geschenke von Wampum, die bei Trennung nicht zurückgegeben wurden. Die Zahl der Verbindungen war unbeschränkt. Auch bei den Moguex in Columbien (Südamerika) war eine solche Probeehe (Douay) in Gebrauch.

Die Vereinigung von Mann und Weib galt auch vielen Völkerschaften in Amerika als unrein und war daher der Coitus zu gewissen Zeiten und bei Vorbereitung einiger Feste mehrere Tage lang streng verboten.

In Guatemala, in Peru vor der Feier des Inti-Raimi, bei den Quichés vor dem Besäen der Felder, war die geschlechtliche Vereinigung untersagt. Als der Yunkagott Irma seine Tempel in Peru erhielt (hier Patusakamax genannt), mußten seine Priester, bevor sie ihren Dienst antraten, viele Tage fasten und sich des Coitus enthalten (Tschudi, Beiträge). In Mexiko war es Gesetz, daß Mann und Frau, wenn sie das Fest »Xochilhuitt« feierten, fasteten und den Verkehr mieden, sonst traf den Sünder Krankheit an den partes secretae (Preuß, Feuergötter). Die Nachtwachen vor den Opfern (pakarikux) beging man in Peru mit Tanzen, Singen und Geschichtenerzählen, dann folgte eine fünftägige Fasten- und Enthaltsamkeitszeit. Wie Quetzalkouatl, der keusche Gott, von Tezkatlipoca verleitet, im Rausch die ihm zugeführte Buhlerin Xochiquetzal gebraucht, so wurde dem Huiyatao, dem Oberpriester des Zapoteken, der sonst streng und keusch leben mußte, an gewissen Festen gestattet, sich zu betrinken. Zugleich führte man ihm die schönsten Weiber zu. Gebar eines derselben einen Sohn, so wurde dieser sein Nachfolger. (Der wiederkehrende Quetzalkouatl) Seler, Congr.intenat.

Die alten Chibchas hatten eine Dreiteilung des Monats zu je 10 Tagen. Die ersten 10 waren religiösen Pflichten gewidmet, während welcher Zeit man sich des Umgangs mit seiner Frau enthielt. In Honduras und San Salvador war gerade das Gegenteil gebräuchlich, wenn die Zeit der Aussaat für den Kakao gekommen war. Wiederum wurde von den Tarpuntaes, einer Priesterklasse in Peru, Enthaltsamkeit geübt, wenn der Mais gesät wurde, bis er einen Finger lang aus der Erde hervorgewachsen war; dieselbe Sitte wurde zur Zeit des zu erwartenden Regens geübt.

Fast alle Indianerstämme in Nord-, Mittel- und Südamerika enthalten sich des Umgangs mit ihren Frauen während der Säugeperiode. Da diese nun oft jahrelang dauert, so abortieren die Weiber oder morden auch wohl ihre Kinder, besonders die Mädchen. Das jahrelange Säugen ist daher auch ein Grund, in Vielweiberei zu leben, indem der Mann, solange seine Frau ihr Kind stillt, sich anderweitig schadlos halten kann. Auch wenn das Weib in gesegneten Umständen ist, nahen sie sich ihr nicht, und nach Dodge halten die Prärie-Indianer solche Tat für »schlechte Medizin«.

Auch die Zwillingsgeburten, die ich später eingehender behandeln will, waren ein Hindernis. In Peru z. B. mußten die Eltern, war ein solcher Fall eingetreten, sechs Monate fasten und sich ihres Umgangs enthalten.

Für die Pariana, die Hüter des Getreides in Peru, die nicht bloß eine polizeiliche Stellung hatten, sondern deren Amtstätigkeit gewissermaßen einen religiösen Anstrich hatte, war dasselbe Gesetz maßgebend, jedoch nur zwei Monate lang bis zur Einbringung der Ernte (Tschudi).

Während bei den nördlichen Stämmen Guatemalas die Enthaltsamkeit vom geschlechtlichen Umgang als notwendige Vorbedingung für das Gedeihen der Feldfrüchte geboten war, ließ der Oberpriester der Pipils durch die vier Teopixqui das Volk ermahnen, sich mit ihren Weibern zu vermischen und dann die Aussaat zu unternehmen (Stoll).

Die Florida-Indianer mieden ihre Frau noch bis zwei Jahre nach der Geburt eines Kindes, wie Cabeza de vaca erwähnt.

Liebeszauber der Odjibwä nach Schoolkraft. Dazu der Zaubergesang. »Höre meine Trommel, obschon du am anderen Ende der Welt bist, höre meine Trommel!«

Auch in der Geistersage spielt die Liebe eine Rolle. Die Zemes der Antillen-Indianer waren nicht nur Schutz-, sondern auch Plagegeister. So glaubte man allgemein, daß sie die Weiber zum Beischlaf zu verführen suchten, um nach vollbrachter Tat spurlos zu verschwinden. Die Inkaperuaner glaubten an Geister, welche Hapiñuñu hießen (hapi = ergreifen, uñu = Frauenbrust) und die sie sich in Gestalt von Weibern mit langen Hängebrüsten vorstellten. Sie flogen in der Nacht umher und ergriffen mit ihren Brüsten ihnen begegnende männliche Sterbliche, welche sie entführten.