|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine verschlossene Inselwelt – Mit dem Sträflingstransport nach Port Blair – Das »Paradies der Verbrecher« – Organisation der Strafkolonie – Verwegene Fluchtversuche – Die Zwergvolksstämme der Andamanen – Die wilden Minkopies und ihre Herkunft, ihre Sitten und Bräuche – Von eßbaren Vogelnestern und ihrer Erbeutung Eine Strafexpedition in den Urwald – Nächtlicher Überfall durch Minkopies – Abschied von Port Blair

Östlich von Vorderindien, jenseits des großen Meerbusens von Bengalen, erstreckt sich zwischen Burma und Sumatra eine lange Kette größerer und kleinerer Inseln, die Andamanen und die Nikobaren. Beide Inselgruppen sind seit 1858 englischer Kolonialbesitz und gehören politisch zum Kaiserreich Indien. Die Andamanen, die nördliche Gruppe, bestehen aus vier größeren und fünfzig kleineren Inseln von insgesamt 6500 qkm mit etwa 25 000 Einwohnern. Die Erhebungen sind nur gering, bis zu 730 m; zwei auf den Inseln befindliche Vulkane scheinen seit längerer Zeit im Zustand der Ruhe zu verharrt. Auf den Andamanen herrscht tropisches Inselklima, die Temperatur bewegt sich zwischen 19-35° C. Fast das ganze Jahr hindurch werden die Inseln von den beiden Passatwinden (Monsunen) bestrichen, so daß der Feuchtigkeitsgehalt der Luft beständig sehr stark ist und die Zitze um so unangenehmer empfunden wird. Heftige Regenfälle und schwere Stürme sind zu gewissen Jahreszeiten an der Tagesordnung, oft genug werden die Inseln auch von furchtbaren, in verheerender Weise auftretenden Zyklonen heimgesucht. Eine ungemein üppige tropische Vegetation von hinterindischem Charakter zeichnet die Andamanen aus. Die Küsten sind von Mangrovedickichten bedeckt, in den kaum durchdringlichen Urwäldern aber gedeihen außer anderen wertvollen Nutzhölzern der geschätzte Teakbaum und das nicht minder kostbare, mahagoniähnliche Padauk, das sehr hart und von schöner rötlicher Farbe ist und deshalb besonders in Amerika zur inneren Ausstattung der Pullman-Eisenbahnwagen benutzt wird. Noch mehr jedoch interessiert den Naturforscher und Ethnographen an den Andamanen und Nikobaren die leider im Aussterben begriffene, vielumstrittene Urbevölkerung, die zwerghaften Minkopies. Sie haben nach Aussehen und Lebensgewohnheiten mit den anderen indischen Völkern gar nichts gemein und könnten wegen ihres krausen Wollhaares und ihrer tiefdunklen, fast schwärzlichen Hautfarbe eher für Neger gehalten werden.

Ich komme später auf die Minkopies noch näher zurück und möchte zunächst eine andere Merkwürdigkeit der Andamanen erwähnen, nämlich ihre Eigenschaft als Verbrecherkolonie. Diese Eigenschaft ist es hauptsächlich, der die Inselgruppe, obwohl sie nahe an der lebhaften Weltverkehrsstraße Suez-Ostasien liegt, ihre Isolierung und ihre veilchenhafte Verborgenheit zu verdanken hat. Ohne besondere, nur schwer zu erlangende Erlaubnis darf sich kein Schiff den beiden einzigen Häfen der Inseln, Port Blair und Port Cornwallis, nähern. Die englische Regierung hält auf den Andamanen ungefähr 18 000 Sträflinge in Verwahrung und wünscht aus Gründen der Sicherheit Fernhaltung des Verkehrs. So kommt es, daß die Andamanen zu den am wenigsten bekannten Ländern der Erde gehören, ja mit Recht geradezu ein verschlossenes Land genannt werden dürfen, und daß es unter den zahllosen Weltfahrern nur vereinzelte gibt, denen es vergönnt war, Einblick in diese hochinteressante Inselwelt zu gewinnen. Als geradezu einzigartig in der Geschichte unseres Wissens von der Erde darf es wohl bezeichnet werden, daß dieser doch immerhin recht umfangreiche Archipel mit seinem von moderner Kultur erfüllten Hauptort nachweislich bisher nur von vier Deutschen betreten worden ist, erstens von dem beliebten Reiseschriftsteller Otto Ehlers, mit dem ich durch freundschaftliche Beziehungen verbunden war und der in Neuguinea leider ein so tragisches frühes Ende finden mußte, zweitens von dem bekannten Kriminalisten und Spezialisten für Deportationswesen Geheimrat Dr. Robert Heindl, Verfasser des höchst wertvollen, interessanten Werkes » Meine Reise nach den Strafkolonien« (Berlin 1913), drittens von mir und viertens von einem Matrosen unbekannten Namens, der in die Dienste der Andamanen-Verwaltung übertrat. Es soll auch einmal ein deutsches Kriegsschiff vor Port Blair gewesen sein, die Besatzung durfte aber nicht an Land gehen. Wie es mir durch eine glückliche Fügung vergönnt war, nicht bloß die geheimnisvolle Verbrecherkolonie der Andamanen kennen zu lernen, sondern mit meinen Begleitern unter schwierigen Umständen auch in die Wildnis der Hauptinsel vorzudringen, das sei hier in Kürze erzählt.

Es war im Jahre 1909, als sich mir durch Vermittlung der indischen Regierung Gelegenheit bot, mit dem Forstdepartement der Andaman-Inseln große Abschlüsse für Padaukholz zur Ausfuhr nach Amerika zu machen. Da dieses Geschäft einen ziemlichen Umfang annahm und sich auf dem Wege der Korrespondenz allein nicht erledigen ließ, lud mich der Gouverneur der Andamanen ein, nach dort zu kommen, um persönlich an Ort und Stelle zu verhandeln und die in Frage stehenden Waldungen zu besichtigen. Obwohl dadurch eine recht lange und mühselige Reise nötig wurde, die mich Zwang, andere wichtige Geschäfte auszuschieben, war es mir höchst interessant, auf diese Weise Einblick in einen, wie schon gesagt, verschlossenen Teil der Welt zu gewinnen. Bei allen meinen Unternehmungen hatte mich ja von jeher nicht lediglich das »Geschäfte machen« gereizt, sondern als wichtiger, mitunter sogar wichtigster Nebenzweck die Gelegenheit, Menschen, Dinge und fremde Verhältnisse kennen zu lernen. Also telegraphierte ich sofort zurück, daß ich so schnell wie möglich kommen würde.

Lageskizze der Andaman-Inseln

Nun läßt sich freilich, selbst von Indien aus, eine Fahrt nach den Andaman-Inseln nicht so leicht und glatt bewerkstelligen, wie etwa in früheren schönen Friedenszeiten eine Geschäftsreise von Berlin nach New Port. Die Hafenplätze der Andamanen liegen, wie schon bemerkt, ganz außerhalb aller Verkehrsbeziehungen. Die einzige Möglichkeit, dorthin zu gelangen, bietet der Regierungsdampfer, der etwa einmal im Monat von Kalkutta nach Port Blair expediert wird. Ich mußte also auf ungeheurem Umwege zunächst von Colombo nach Kalkutta reifen; das bedeutet bei der riesigen Ausdehnung Vorderindiens eine Strecke, die ungefähr der Entfernung Berlin – Madrid entspricht! Natürlich hatte ich mir vorher auch noch die besondere Reiseerlaubnis der indischen Regierung verschaffen müssen, denn ohne einen gehörigen Stapel amtlicher Ausweise und Beglaubigungen würde man sich vergeblich bemühen, Zutritt zu den verbotenen Inseln zu erlangen.

Nach einigen Tagen Aufenthalt in Kalkutta ging der Regierungsdampfer ab. Die Schiffsgesellschaft stand schon durchaus im Zeichen des eigenartigen Andamanen-Milieus. Denn außer einem Ablösungskommando von einigen Offizieren und hundert indischen Soldaten hatten wir eine »geschlossene Gesellschaft« von etwa hundert männlichen und einem Dutzend weiblichen Deportierten an Bord, lauter Eingeborenen. Die Männer waren mit gestreiften Jacken und Hosen bekleidet und an Händen und Füßen mit schweren Ketten gefesselt, auch um den Hals trugen sie eine Kette, an der ein Brettchen mit ihrer Nummer hing. Die Frauen waren nicht gefesselt und bewegten sich frei. Mit Ausnahme einiger politischer Verbrecher, die wegen gefährlicher Umtriebe zur Deportation verurteilt waren, bestand der Transport fast durchweg aus Mördern und Mörderinnen. Noch einmal, ehe sie im Schiffsraum verschwanden, konnten sie von Deck einen letzten Blick auf den Heimatsstrand werfen, für die Mehrzahl sicherlich der allerletzte Blick, denn die Strafe der meisten lautete auf lebenslängliche Zwangsarbeit im Exil, für die Glücklicheren auf »nur« 15-25 Jahre. Man kann sich wohl denken, mit welchen Gefühlen diese Unglücklichen die Reise ins Ungewisse antraten, hängt doch der Inder mit allen Fasern des Herzens an seiner Heimatserde, selbst wenn sie die ödeste Gegend des großen Reiches sein sollte. So lange noch Land in Sicht war, blieben die Gefangenen im Innern des Schiffes eingeschlossen, als wir aber den Huglistrom hinabgefahren waren und das hohe Meer erreicht hatten, durften sie sich täglich einige Stunden lang auf dem offenen Zwischendeck aufhalten. Sie wurden an Bord gut beköstigt, und ich muß sagen, daß man sie überhaupt, wenn auch selbstverständlich unter Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln, wie Menschen behandelte.

Partie aus dem Jain-Tempel in Kalkutta

Partie aus dem Edengarten in Kalkutta (Text Seite 188)

Nach einer angenehmen Fahrt von vier Tagen erreichten wir eines Vormittags unser Ziel, Port Blair, die Hauptstadt und den Haupthafen des Archipels. Port Blair liegt auf der südlichsten der drei großen Andaman-Inseln. Ich wurde von einigen Offizieren von Bord abgeholt und von einem derselben als Gast in seinem Bungalow ausgenommen. Obwohl mein verwöhntes Auge eine Fülle landschaftlicher Schönheiten genossen hat, wirkte die Lieblichkeit von Port Blair und seiner nächsten Umgebung doch überraschend auf mich. Dieses Paradies soll der Mittelpunkt einer Verbrecherkolonie sein? Dieses reizende, saubere Städtchen mit seinen von Gärten umgebenen Villen und Bungalows, seinen Promenadenstraßen, die sich am wundervoll blauen Wasserspiegel des Meeres entlang und landeinwärts ins Dickicht eines überquellend reichen Pflanzenwuchses ziehen? Wahrhaftig, so hatte ich mir eine Verbrecherkolonie und besonders die verrufene »Hölle« der Andamanen denn doch nicht vorgestellt, und ich sagte mir, daß es kaum ein übermäßig schwer zu tragendes Schicksal sein könnte, als Sträfling an diesen Strand verschlagen zu werden. Wie überall, wo Engländer sind, und sei es am äußersten Ende der Welt, gibt es hier alles, was des Engländers Herz begehrt und ohne das er anscheinend nicht zu leben vermag: Kirche, Schule, Missionshaus, Plätze für Tennis und Golfspiel und selbstverständlich einen sehr komfortabel eingerichteten Klub. Wie gesagt, alles recht nett, aber auch alles von jener wohlanständigen Banalität, die für das englische Kolonialleben, gleichviel unter welchem Breitengrad es sich abspielen mag, charakteristisch ist. So scheint es auf den ersten Blick – in Wirklichkeit aber ist das öffentliche Leben von Port Blair nichts weniger als banal, im Gegenteil von höchst eigenartigem Reiz für jeden, der das Ungewöhnliche liebt. Denn beinahe jeder Nichteuropäer, mit dem der Ankömmling hier zu tun hat, jeder Diener, Handwerker, Rickschakuli usw. darf sich »rühmen«, einen oder auch manchmal zwei Mordtaten auf dem Gewissen zu haben. Es sind lauter Sträflinge, die ihre schwere Prüfungszeit überstanden und sich gut geführt haben und deshalb in Freiheit ihrem Beruf nachgehen dürfen.

Anfangs überkommt einen wohl ein etwas gruseliges Gefühl, wenn man daran denkt, daß der Mann, der einen unter das Rasiermesser nimmt, vor Jahren vielleicht einmal einem anderen Menschen die Kehle durchschnitten hat, oder wenn einem das Essen von einem Koch zubereitet wird, der einst große Erfahrung im Giftmischen hatte und eben um dieser angewandten Kunst willen nach den Andamanen »auswandern« mußte. Dieses unbehagliche Gefühl verschwindet aber sehr rasch. Denn ich muß sagen – und meine Beobachtungen decken sich in diesem Punkt genau mit den Erfahrungen anderer Besucher von Port Blair – daß diese ehemaligen Verbrecher die nettesten und anscheinend auch besten Menschen sind, mit denen man in Indien zu tun hat. Man fühlt sich da zu allerlei sonderbaren, abwegigen Betrachtungen angeregt. Waren diese Menschen, die sich so arglos und dienstbereit, so gutmütig und dankbar zeigen, wirklich schlimme Verbrecher, oder nicht bloß Opfer einer tragischen Verkettung unglücklicher Fügungen, eines unseligen Augenblicks, der sie die Herrschaft über sich selbst verlieren ließ? Die meisten Missetaten, um derentwillen die Deportierten auf die Andamanen kommen, sind bei den Männern Leidenschaftsverbrechen, hauptsächlich aus Gründen der Eifersucht oder des Jähzorns, bei den Frauen Kindesmord aus Not oder Aberglauben. Die eigentlichen intellektuellen Anstifter zum Kindesmord aus Aberglauben sind gewisse Fakire, die überhaupt eine ungeheuer große Macht über die unwissenden und beschränkten Weiber haben. Wenn diese statt des erhofften männlichen Nachkommen Mädchen zur Welt bringen, so werden sie von dem Fakir, an den sie sich deshalb wenden, gern dazu angestiftet, das letztgeborene Mädchen zu töten, weil sie dann – so redet es ihnen der Fakir vor, der vielleicht selbst daran glauben mag – das nächstemal sicher einen Knaben bekommen werden. Und die armen Weiber lassen sich im festen Vertrauen auf die Worte des Fakirs nur zu oft betören und zu der Missetat hinreißen. Von Rechts wegen sind sie eigentlich dem Galgen verfallen, aber in Würdigung der eigenartigen Verhältnisse beurteilt die indische Gerichtsbarkeit solche Fälle, ebenso wie die Leidenschaftsverbrechen der Männer, milder und verhängt Gefängnisstrafen von 15-25 Jahren, immer noch eine furchtbare Sühne.

Neben den sogenannten gemeinen Verbrechern befinden sich in der Strafkolonie der Andamanen auch politische Missetäter. Anfangs, bei Begründung der Kolonie, waren es überhaupt nur politische Verbrecher. Das war in jenem für England so schreckensvollen Jahre 1857, als der schon im vorigen Kapitel erwähnte große Aufruhr in Indien ausbrach und die dortige englische Herrschaft über den Haufen zu werfen drohte. Es war eine Zeit, die noch heute das Herz manches alten Briten erzittern läßt, soviel Entsetzliches hat sich damals ereignet. Wie über Nacht war es gekommen: die Ermordung der englischen Offiziere in Nordindien durch das eingeborene Kriegsheer, der Umsturz jeder Ordnung und Obrigkeit, das Blutbad unter den Briten von Cawnpur durch Nana Sahib, und andere Greuel. Die englische Regierung, die den so unerwartet hereingebrochenen Ereignissen anfangs ratlos gegenüberstand und schon mit dem völligen Verlust der ostindischen Herrschaft rechnen mußte, raffte sich doch bald zu energischen Gegenstößen auf und vermochte mit Hilfe der treugebliebenen Pandschab-Inder das Verlorene langsam, aber sicher wiederzugewinnen. Nach der Zurückeroberung Delhis begann das Strafgericht. Dem Führer des Aufruhrs, Nana Sahib, war es gelungen zu entkommen. Eine Anzahl der bedeutendsten Empörer wurde gefangen und hingerichtet. Bald waren alle Gefängnisse im Lande überfüllt; man wußte nicht mehr, wohin mit den Tausenden von politischen Verbrechern, auch schien es gefährlich, eine so große Anzahl auf indischem Boden zu internieren, wo man mit Befreiungsversuchen rechnen mußte. In dieser Verlegenheit verfiel der Generalgouverneur Lord Canning auf die Andamanen. Sie waren schon einmal zu Ende des 18. Jahrhunderts als Strafkolonie benutzt worden, aber die damaligen Versuche hatten keinen befriedigenden Erfolg gehabt. Lord Canning beschloß das Experiment mit besseren Mitteln zu wiederholen. Er sandte einen tüchtigen Gefängnisfachmann, Dr. Walker, mit einem Versuchstransport von 200 Gefangenen nach jener Siedelung, die sich später zur heutigen Stadt Port Blair entwickelt hat. Die Anfänge waren nicht sehr ermutigend. Denn eines Morgens brachen alle Gefangenen aus und flüchteten in den Urwald. Die meisten fanden dort durch die Pfeile der wilden Minkopies oder durch Hungertod ein trauriges Ende, der freiwillig zurückkehrende Rest der Ausreißer wurde schwer bestraft. Weitere Transporte aus Indien folgten nun, und obwohl sich noch mancherlei störende Zwischenfälle ereigneten – einmal überfielen die Minkopies nachts das Gefangenenlager und richteten mit ihren bösartigen Pfeilen viel Unheil an – kam doch allmählich Ordnung und System in die junge Verbrecherkolonie. Diese nahm unter ähnlichen Deportationsorten insofern eine Ausnahmestellung ein, als man nach den Andamanen nicht die verhärtetsten und ausgesprochen antisozialen Verbrecher, wie rückfällige Diebe, Straßenräuber und dergleichen, sandte, sondern nur solche Leute, die sich einmal aus Leidenschaft oder in Verwirrung zu einer schweren Missetat hatten hinreißen lassen, die aber sonst ganz brauchbare, ungefährliche Menschen waren. Auch legte man Wert darauf, nur die kräftigsten, gesundesten, in den besten Lebensjahren stehenden Sträflinge nach den Andamanen zu schicken. Aus solchen Leuten, die, selbst wenn sie einen Mord auf dem Gewissen hatten, doch nur Gelegenheitsverbrecher waren, lassen sich unter günstigen Verhältnissen brauchbare Kolonisten heranbilden, während die Kategorie der geborenen und berufsmäßigen, antisozialen Verbrecher, auch wenn es »nur« Diebe sind, das übelste Material der Strafkolonien darstellt. Man wollte also aus Port Blair sozusagen eine Elite-Verbrecherkolonie machen.

Es hatte den Anschein, als ob diese Bestrebungen an der Ungunst der natürlichen Verhältnisse scheitern sollten. Schlechte Unterkunft, mangelhafte Verpflegung, die Fiebermiasmen der noch nicht trocken gelegten Sümpfe, die Verfolgung der im Urwald arbeitenden Sträflinge durch die tückischen Eingeborenen, alles das bewirkte eine ungeheure Sterblichkeitsziffer, die erst im Laufe der Jahre allmählich zurückging. Aber auch heute noch ist trotz der scheinbar so günstigen Verhältnisse die Sterblichkeit unter den Sträflingen größer als in den indischen Zuchthäusern, noch immer heischt die Hauptkrankheit der Andamanen, die Malaria, furchtbare Opfer, noch immer werden die entlegeneren Sträflingsplantagen häufig von Eingeborenen überfallen, die alles morden, was sich ihnen entgegenstellt, alles stehlen, was sich mitnehmen läßt, und die Hütten zerstören, um gleich darauf spurlos im Busch zu verschwinden. Da die Sträflinge keine Waffen haben, denn ihr Besitz ist aus Gründen der Sicherheit der Europäer streng verboten, sind sie den Überfällen schutzlos ausgesetzt.

Das System von Port Blair geht von dem Gedanken aus, daß der Deportierte stets die Möglichkeit einer Verbesserung seiner Lage durch eigene Willenskraft vor Augen haben soll, daß er also um so eher zu einem erträglichen Lose gelangt, je mehr er durch eigenen Fleiß und eigenes Wohlverhalten selbst dazu beiträgt. Es werden nur Personen zwischen 18 und 45 Jahren deportiert, nur Eingeborene. Die Sträflinge tragen Kakijacken mit dem Abzeichen: schwarzer Pfeil auf hellem Grund. Der schwarze Pfeil ist das in ganz Indien übliche Gefängnisabzeichen. Jeder trägt um den Hals einen Eisenring mit einem Holztäfelchen, auf dem sein Name, der Tag seiner Einlieferung und der Paragraph des Strafgesetzbuchs, gegen den er sich vergangen hat, eingebrannt ist. Nach Dr. Robert Heindl's vorhin erwähntem Werk »Meine Reise nach den Strafkolonien« nimmt der Strafvollzug folgenden Verlauf:

Die auf Lebenszeit Deportierten – und das sind die meisten Sträflinge – müssen die ersten sechs Monate in einem Zellengefängnis verbringen, in dem die Zucht sehr streng, die Arbeit aber nicht allzu hart ist. Dieses erste Stadium in Form der Einzelhaft bezweckt den Verbannten mürbe zu machen und zur inneren Einkehr zu bringen, soll auch den Vorgesetzten Gelegenheit geben, den Charakter und die Arbeitsfähigkeit der Neuen kennen zu lernen. Nach Ablauf des ersten halben Jahres kommen die Sträflinge für achtzehn Monate in Gemeinschaftshaft, in der die Arbeit schwer, die Disziplin aber weniger streng ist. Die nächsten drei Jahre verbringt der Verbannte in Baracken und geht tagsüber unter Aufsicht der Arbeit im Freien nach, nachts wird er eingeschlossen. Er erhält in dieser Zeit noch keinen Lohn. Während der weiteren fünf Jahre bleibt er »arbeitender Sträfling«, kann aber zu Unteraufseherposten und zu leichterer Arbeit zugelassen werden, erhält auch eine kleine Vergütung. Nachdem er somit zehn Jahre in der Strafkolonie verbracht hat, kann er einen Urlaubsschein bekommen und »Selbstversorger« werden, der in irgendeiner Ansiedlung, oder auf einer Plantage, mit Landwirtschaft, Viehzucht oder der Ausübung eines Handwerks seinen Lebensunterhalt selbst verdient, auch heiraten oder seine Familie nachkommen lassen darf. Aber von der Erlaubnis des Ehebündnisses mit einem weiblichen Sträfling wird im allgemeinen wenig Gebrauch gemacht, auch kommt es nur selten vor, daß die Ehefrauen der Verbannten ihren Männern ins Exil nachfolgen. Trotz diesen großen Erleichterungen ist der Sträfling noch nicht frei, er genießt keine Bürgerrechte und darf die Kolonie nicht verlassen oder untätig sein. Erst nach 20 Jahren Verbannung wird er, wenn er sich gut geführt hat, endlich frei und darf in seine Heimat zurückkehren. Bei gemeingefährlichen Verbrechern dauert die Strafzeit 25 Jahre.

Wer das so liest, mag zu der Annahme neigen, daß die Verschickung nach den Andaman-Inseln eigentlich gar kein so schweres Schicksal und dem Dasein in einer geschlossenen Strafanstalt jedenfalls vorzuziehen sei. Aber diese Vorstellung trifft doch das Richtige nicht. Ein »Paradies« der Verbrecher ist Port Blair wahrhaftig nicht, obwohl die Schilderungen einiger nicht sehr kritisch veranlagter Besucher, wie z. B. von Otto Ehlers, einer so günstigen Meinung Vorschub leisten. Erstens muß man bedenken, daß gerade der Inder, der, wie vorhin erwähnt, mit allen Fasern seines Herzens an der Heimat hängt, die Deportation schon an und für sich als furchtbar harte Strafe empfindet. Zweitens kommt dazu die Zwangsarbeit und, wenigstens in den ersten Jahren, eine sehr strenge Disziplin. Jeder einigermaßen ernstliche Verstoß gegen die Vorschriften beraubt den Sträfling aller mühsam errungenen Vergünstigungen. Er muß schon ein wahrer Tugendengel sein, um alle Stationen seines Leidensweges reibungslos zu durchlaufen und es in absehbarer Zeit zu einem relativen Maß von Freiheit zu bringen.

Ich habe bei diesem Thema ausführlicher verweilt, weil die Frage der Deportation auch in Deutschland schon so häufig erörtert wurde und immer wieder von neuem erörtert wird. Es liegt ja auch nichts näher als der Gedanke, ob es nicht ratsam wäre, gewissen Frevlern am Gesetz Gelegenheit zur Betätigung und zur Besserung in Strafkolonien zu bieten, anstatt daß man sie in geschlossenen Anstalten vegetieren und verkümmern läßt. Aber in Wirklichkeit hat das ganze Deportationswesen so geringe Erfolge aufzuweisen, daß es heute (abgesehen von Rußland mit seinen gegenwärtigen unklaren Verhältnissen) nur noch von Frankreich und Britisch-Ostindien beibehalten wird. Und wer das auf persönlichen Studien an Ort und Stelle beruhende Werk von Dr. Robert Heindl über die Strafkolonien und die besonders in den französischen Kolonien herrschenden traurigen Zustände liest, der wird nicht umhin können, die Zweckmäßigkeit dieser Einrichtung stark in Zweifel zu ziehen.

Wie wenig die Sträflinge von Port Blair ihren dortigen Zwangsaufenthalt als paradiesischen Zustand empfinden, geht aus den vielen Fluchtversuchen hervor, die trotz den schweren Strafen, die darauf stehen, und trotz der völligen Aussichtslosigkeit immer wieder unternommen werden. An Vorbeugungsmaßregeln fehlt es nicht. So stehen zum Beispiel alle Boote an den Ufern unter schärfster Polizeikontrolle, kein Boot darf Segel führen. Kein Fahrzeug darf sich den Andamanen ohne Erlaubnis auf drei Seemeilen nähern, niemand darf ohne besondere Genehmigung des Gouverneurs die Inseln verlassen. Gegen die Gefahr von Meutereien sind die kompliziertesten Vorsichtsmaßregeln getroffen worden, die schon beim bloßen Verdacht einer Auflehnung rücksichtslos gehandhabt werden. Ungeachtet der überaus schweren Strafen, die schon auf jeder Unehrerbietigkeit der Gefangenen gegenüber den Vorgesetzten stehen, kommen Insubordinationen und Attentate doch keineswegs selten vor, da manche Deportierte unberechenbar sind und infolge eines pathologischen Zustandes selbst bei ganz geringfügigen Anlässen Wutanfällen erliegen. Vorsicht ist deshalb immer geboten. Lord Majo, der populärste aller indischen Vizekönige, wurde bei seinem Besuch der Strafkolonie von einem Sträfling ohne jede Veranlassung überfallen und ermordet.

Trotz aller Vorbeugungsmaßregeln werden doch, wie gesagt, immer wieder Fluchtversuche unternommen, denn der Drang nach Freiheit kennt bei manchen Sträflingen keine Hemmung. Auf primitiven Flößen, auf bloßen Balken treiben sie in die See hinaus in der Hoffnung, auf irgendein Schiff zu stoßen und von ihm ausgenommen zu werden. Einer der besten Kenner der Andamanen, der dänische Ethnograph F. A. Roepstorff, berichtet folgenden merkwürdigen Vorfall. Zwei Deportierte waren in den Urwald entwichen und fanden am Ufer einen treibenden Baumstamm, auf dem sie mit Hilfe des nordöstlichen Monsun weit ins Meer hinaus gerieten. Ein nach Bremen bestimmtes deutsches Schiff fischte die beiden Flüchtlinge auf, die sich für schiffbrüchige indische Matrosen ausgaben, und führte sie nach Bremen, wo der englische Konsul sich ihrer annahm und sie nach London expedierte. Hier fanden sie im Asiatic Home Aufnahme, wurden durch menschenfreundliche Leute gut gekleidet und mit allen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt bekannt gemacht. Da es aber in London so manche gab, die die Sprache der Flüchtlinge verstanden und ihre Unterhaltung belauschten, mischte sich bald die Polizei hinein. Es gelang, den wahren Ursprung der beiden festzustellen, und nach einem vergnügten Aufenthalt in Old England wurden sie nach Bombay und weiter nach Port Blair zurücktransportiert, wo sie nun lange Jahre hindurch Muße hatten, über die merkwürdigen Wechselfälle des Lebens nachzusinnen.

Fliehen die Sträflinge in den Urwald, so werden sie bald durch Hunger und Fieber entkräftigt, fallen den fürchterlichen Insekten oder den Pfeilen der Eingeborenen zum Opfer, werden von den Eingeborenen, die dafür eine Belohnung erhalten, auch häufig zurückgebracht. Mit welcher Energie Ausbrecher ihre Fluchtpläne betreiben, davon erzählt Dr. Robert Heindl ein Beispiel. Einer der Gefangenen war bereits fünfmal aus seiner Zelle ausgebrochen und hatte die dicken Gitter durchfeilt. Dafür hatte er ein sicheres, sehr langwieriges, aber schließlich erfolgreiches Verfahren. Er zog aus seinem Anzug – ganz nackt konnte man ihn doch nicht lassen – Fäden heraus, feuchtete sie mit Speichel an und streute den feinen Quarzsand darauf, den er vom steinernen Zellenboden abschabte. So fertigte er in langen Zeiträumen winzige Feilen an, mit denen er monatelang des Nachts die Eisengitter bearbeitete, bis er einige Stangen ausbrechen konnte.

Wie man auch sonst über die Engländer denken mag, erregt es in ihren Kolonien doch immer wieder Bewunderung, wie gut sie sich auf die Behandlung der Eingeborenen verstehen und mit welchem geringen Aufwand von Mannschaften und Mitteln sie die Massen in Zaum zu halten wissen. So auch hier auf den Andaman-Inseln. Die 16 000 Sträflinge, die sich zu meiner Zeit in Port Blair befanden, sowie die ganze Bevölkerung der ausgedehnten Inselkette wurde nur von einer geringen Anzahl Europäer nebst etwa tausend indischen Beamten und Militärpersonen in Ordnung gehalten. Der Gouverneur ist Herr über Leben und Tod und kann selbständig unanfechtbare Entscheidungen treffen. So geschah es, daß gerade zur Zeit meiner Anwesenheit in Port Blair einige Hinrichtungen vollzogen wurden. Das eine Mal mußten drei in gemeinsame Schuld Verstrickte den traurigen letzten Gang zum Galgen antreten. Es war ein echt indischer Fall insofern, als dabei wieder ein sogenannter Fakir die Rolle des Anstifters gespielt hatte. Die Frau eines älteren, freigelassenen Deportierten hatte nämlich mit einem jüngeren Liebhaber angebandelt und sich auf dessen Veranlassung an den Fakir mit der Frage gewandt, ob es nicht möglich wäre, sich von dem alten Gatten auf irgendeine Weise zu befreien. Der Fakir verstand den Wink und gab ihr eine »Medizin«, nach deren Einnahme der lästige Mann in den Schlaf der Ewigkeit verfiel. Die Sache kam heraus, und nach den strengen Rechtsgrundsätzen, die in der Strafkolonie in Geltung sind, mußten alle drei, die Frau, der Liebhaber und der Fakir, für ihre Missetat am Galgen büßen. Sehr sonderbar, bei aller Grausigkeit ans Tragikomische grenzend, war der andere Fall. Ein Gefangener, der im Jähzorn einen Schicksalsgenossen erschlagen hatte, war zum Tode verurteilt worden. Als er nun auf dem verhängnisvollen Fallbrette stand, durch dessen Herunterklappen der arme Sünder seines Haltes beraubt wird und am Stricke hängt, versagte die Vorrichtung trotz der Probe, die jedesmal vorher angestellt wird, hartnäckig den Dienst. Der Delinquent wurde wieder abgeführt. Man besserte den Schaden aus, die Sache »klappte« bei der neuen Probe glänzend, und der Missetäter wurde am nächsten Morgen abermals zum Galgen geleitet. Und abermals, wie durch ein Wunder, versagte die Vorrichtung, die Klappe fiel nicht hinab! Der Gouverneur aber brachte es nicht über das Herz, den armen Sünder, der nun schon zweimal, mit dem Strick um den Hals, die äußerste Todesangst ausgestanden hatte, noch ein drittes Mal zu »bemühen«; er schenkte ihm das Leben und begnadigte ihn zu langjähriger Gefängnishaft.

Ich hatte auch Gelegenheit, mit den letzten noch lebenden Deportierten aus der Zeit des vorhin erwähnten großen indischen Aufstandes von 1857, einigen Eingeborenen-Offizieren, zu sprechen. Sie waren damals ganz junge Menschen gewesen und jetzt, 1909, nach 52jährigem Aufenthalt auf den Andamanen, Greise mit schneeweißen Bärten, aber noch immer sehr stattliche Erscheinungen. Sie erfreuten sich völliger Bewegungsfreiheit, bewohnten hübsche, von wohlgepflegten Gärten umgebene Bungalows und schienen sich mit ihrem Lose längst vollkommen abgefunden zu haben. Ob wohl noch heute einer von diesen alten Freiheitskämpfern am Leben sein mag? In Erinnerung ist mir auch ein singhalesischer Sträfling aus Ceylon geblieben, der vor vielen Jahren in religiösem Wahnanfall einige Menschen getötet hatte und nun, wieder ganz normal geworden, in Port Blair als Tischler tätig war. Als ich ihn in seiner seit langen Jahren nicht mehr vernommenen Muttersprache auf Singhalesisch anredete (die Verkehrssprache auf den Andamanen ist Hindostanisch), war die Freude des Mannes unbeschreiblich, er wußte sich vor Entzücken gar nicht zu lassen und bekundete seine Überraschung und Dankbarkeit auf eine so rührende Art, daß ich mich, obwohl sonst von ziemlich harter Verfassung, kaum der Tränen erwehren konnte.

*

Es war zu Beginn dieses Kapitels schon kurz von der Urbevölkerung der Andamanen die Rede, besonders dem vielumstrittenen, rätselhaften Zwergvolk der Minkopies, das im rapiden Aussterben begriffen ist und gegenwärtig wohl kaum viel mehr als etwa anderthalbtausend Köpfe zählt, von dem aber zur Zeit meines Besuches der Inseln noch eine größere Anzahl existierte. Der so oft gemißbrauchte Ausdruck »Wilder« – stellt sich doch europäischer Dünkel gern unter jedem dunkelhäutigen Exoten einen Wilden vor, obwohl diese angeblichen Wilden unseren europäischen Wilden an Gesittung meistens weit überlegen sind! – trifft auf die Minkopies einigermaßen zu. Was an ihnen zunächst in die Augen fällt, ist ihr Zwergenwuchs. Zwar sind sie nicht ganz so klein, wie die berühmten afrikanischen Akkazwerge, deren Größe bei erwachsenen Personen nur 124-136 cm beträgt, aber die Durchschnittsgröße ausgewachsener Minkopiemänner beläuft sich nach Dr. Heindl's Untersuchungen doch nur auf 149, die der Weiber sogar nur auf 137 cm. Aber die Ursachen des Zwergenwuchses gewisser kleiner Völker, die, wie z. B. die erwähnten afrikanischen Akka oder die indischen Dschangel und Kurumba, in der Nachbarschaft ganz normal gebauter Rassen leben, aber sich von ihnen streng abgesondert halten, ist sich die Wissenschaft noch immer nicht klar. Während manche Gelehrte die Zwergvölker für die letzten Reste der Urrassen halten, glauben andere in ihnen nur Verkümmerte und Entartete erblicken zu müssen. Wie sich das auch verhalten mag, soviel ist gewiß, daß alle heute noch existierenden Zwergvölker der Erde ausgesprochen kulturfeindlich, zum Teil auch recht bösartig sind und schon aus diesem Grunde, abgesehen von ihrer ruinösen Inzucht, den Daseinskampf nicht mehr erfolgreich führen können, vielmehr durch Ausbleiben einer genügend zahlreichen Nachkommenschaft oder durch Krankheit in raschem Tempo dem völligen Aussterben verfallen sind. Es vollzieht sich da ein unerbittliches Naturgesetz, so bedauerlich das auch im Hinblick auf die hohe Originalität dieser primitiven Vertreter des Menschengeschlechts sein mag.

Wenn die Ureinwohner der Andamanen hier Minkopies genannt werden, so folge ich dabei dem Beispiel der meisten Autoren, die sich mit den Andamanen und ihrem Volk befaßt haben. In Wirklichkeit ist der Name Minkopie bei den Eingeborenen nicht in Gebrauch, er ist nur durch das Mißverständnis eines der ersten englischen Forscher, die auf den Inseln Studien trieben, entstanden. Nach freundlichen Mitteilungen, die Herr Dr. Robert Heindl dem Bearbeiter und Herausgeber dieses Werkes gemacht hat, bilden die Andamanesen zweifellos einen einzigen Volksstamm, der jedoch in zwölf »Tribes« oder Sippschaften mit verschiedenen Namen zerfällt. Man kann drei Hauptgruppen unterscheiden, die in Sitten und Bräuchen voneinander abweichen: eine Nordgruppe, eine Südgruppe und die Gruppe der Önge und Jarawa, die sich im Gegensatz zu den beiden anderen Gruppen nicht tätowieren. Die Mundarten der verschiedenen Tribes sind nur Variationen derselben Aka-Bea-Sprache (so nennen die um Port Blair herum wohnenden Minkopies ihre Sprache). Die Gesamtzahl der Minkopies betrug vor ungefähr einem Menschenalter 4800, im Jahre 1910 aber nur noch 1880, woraus man das rapide Hinsterben der Rasse ersieht. Freilich beruhen diese Ziffern, soweit die wilden Distrikte in Frage kommen, nur auf Schätzung.

Ungeachtet ihres kleinen Wuchses haben die Minkopies sonst nichts Verkümmertes an sich, sind im Gegenteil ganz normal und wohlproportioniert gebaut. Auf den ersten Blick muten sie durchaus negerhaft an, was durch ihre schwärzliche Hautfarbe und ihr krauses Wollhaar bedingt ist. Aber bei näherer Betrachtung zeigen sich doch große Unterschiede von den afrikanischen Negern, besonders trifft man die für den Neger so charakteristischen Wulstlippen und breiten Nasen nur bei vereinzelten Individuen an, während die meisten ziemlich fein geschnittene Lippen und Nasen haben. Nach Ansicht Dr. Heindl's, der darin mit dem dänischen Forscher Roepstorff übereinstimmt, gehören die Andamanesen zu den negerähnlichen Negritovölkern des Stillen und Indischen Ozeans, sind also Verwandte der Semangs der malaiischen Halbinsel und der Actas von den Philippinen. Sie bilden zusammen mit diesen die letzten Überreste einer Negritorasse, die in grauer Vorzeit den Südosten des asiatischen Festlandes und der vorgelagerten Inseln bewohnte und von der wohl auch die Papuas Neuguineas abstammen. Seit einer unendlichen Zahl von Jahrhunderten gänzlich isoliert, stellen die Andamanesen jetzt, was Körperbeschaffenheit und Sitten betrifft, die letzten reinblütigen Vertreter einer der ältesten Menschenrassen dar. Das hohe Alter des Volkes ergibt sich schon aus den »Kjökkenmöddinge«, den an der Basis versteinerten, aus Schaltierüberresten bestehenden Küchenabfallhaufen, die eine Höhe bis zu 15 Fuß erreichen. Interessant ist es übrigens auch, daß die Überlieferung der Andamanesen mit der Sintflut beginnt.

Wo ihnen nicht die Obrigkeit, wie in der Umgegend von Port Blair, einen Schurz aufnötigt, gehen die Männer völlig nackt, die Weiber nur mit ein paar Pandanusblattbüscheln um die Hüften. Nach Schmuck begierig, wie alle Naturvölker, tätowieren sich beide Geschlechter (mit Ausnahme der Önge und Jarawa) die Haut, aber in ziemlich kunstloser Weise, und bemalen sich überdies gern mit farbiger Tonerde, so bunt wie möglich. Auch ihre Wohnhütten, aus ein paar Pfählen mit Blätterdach bestehend, weisen ein nur sehr geringes Maß von Kunstfertigkeit auf. Von Ackerbau und Viehzucht verstehen sie nichts, aller Fleiß und alle Geschicklichkeit konzentriert sich bei ihnen auf die Ausübung der Jagd und Fischerei.

Was Jagd betrifft, so sind die Andaman-Inseln in dieser Hinsicht allerdings wenig ergiebig. Als einziges größeres Säugetier kommt das Wildschwein vor, der begehrteste Braten, daneben muß sich der Andamanese mit Rollmardern, Ratten und Ichneumons begnügen, also einer Sorte Wildbret, die man dem europäischen Feinschmecker kaum zumuten darf. Zum Glück ist der Andamanese gar nicht verwöhnt. Gibt es gerade nichts Besseres, so hält er sich an Heuschrecken, Käferlarven und ähnliche Delikatessen, als vegetabilische Beikost dienen Wurzeln und Früchte. Ein sehr begehrter Leckerbissen, auf den ich nachher noch zurückkommen werde, sind die eßbaren Vogelnester. Läßt die Jagd im Innern der Insel an Ausbeute zu wünschen übrig, so ist die Fischerei an der Küste um so lohnender. Dort gibt es Fische, Schildkröten, Krabben und Muscheln in Fülle. Als sehr geschickte Kanubauer und Ruderer bewegen sich die Eingeborenen in ihren mit Auslegern versehenen leichten Booten auf dem Wasser mit großer Geschwindigkeit. Sie schießen dabei die größeren Fische, die man in der wunderbar klaren Flut deutlich erkennen kann, vom Boot aus mit Pfeil und Bogen, in deren Handhabung sie Überraschendes leisten. Feuerwaffen besitzen sie nicht. Auf welcher niedrigen Kulturstufe sie stehen, geht auch daraus hervor, daß sie, wenn man ihnen nicht Streichhölzer gibt, kein Feuer zu erzeugen vermögen, obwohl diese Kunst (durch Aneinanderreiben von Hölzern und ähnliche Mittel) sonst allen Völkern der Erde mit nur ganz geringen Ausnahmen geläufig ist. Sie mögen ihr erstes Feuer vielleicht einem Blitzschlag oder einem Vulkan verdankt haben und unterhalten seitdem in jeder Hütte einen schwelenden Brand, führen auch bei Wanderungen kleine Stücke glimmenden morschen Holzes mit.

Von einer eigentlichen geistigen Bildung kann man bei den Minkopies nicht sprechen, aber sie verfügen doch über beträchtliche Schlauheit, gepaart mit Verschlagenheit, List und Hinterlist. Es fehlt auch jedes tiefere religiöse Gefühl, sie kennen nur die dumpfe Frucht vor bösen Dämonen und vor den Geistern der Verstorbenen. In diesem nicht eben schmeichelhaften Charakterbilde des Andamanesen gibt es auch einige freundlichere Partien und dazu gehört die Bewahrung der ehelichen Treue, womit es sonst bei Naturvölkern nicht weit her ist. In sonderbarem Gegensatz dazu steht wieder die Gleichgültigkeit gegen die Kinder. Kompliziert und merkwürdig sind die Bestattungsgebräuche. Das gestorbene Familienmitglied wird zunächst innerhalb der Hütte in sitzender Stellung begraben. Darauf verläßt die Familie die Hütte und siedelt sich in der Nachbarschaft an. Nach ein paar Monaten kehrt sie zur Hütte zurück, gräbt den inzwischen nahezu verwesten Verstorbenen aus und reinigt die Gebeine. Der verzierte Schädel wird zur Erinnerung aufgehängt und die übrigen Knochen werden zersägt, auf Schnüre gereiht und von den Familienmitgliedern und den Freunden in Form von Hals- und Armbändern getragen. Innig und sinnig, die reinen Gemütsmenschen!

In früheren Zeiten waren die Bewohner der Andamanen und Nikobaren höchst gefürchtete Strandräuber. Die Schiffer gingen ihren Küsten gern aus dem Wege, denn jedes Schiff, das in dem tückischen Fahrwasser der Korallenriffe und Bänke auch nur vorübergehend einmal festsaß, war verloren: die Eingeborenen umschwärmten es mit ihren flinken Booten, erlegten die Mannschaft mit vergifteten Pfeilen und enterten schließlich an der Schiffswand empor. So manches im Indischen Ozean verschollene Schiff ist früher sicherlich eine Beute der Andamanküste und ihrer räuberischen Bewohner geworden. Noch heute bekunden zahlreiche Wracks das häufige Scheitern kleinerer Fahrzeuge an den tückischen Korallenriffen, die nur bei Ebbe sichtbar sind. Es läßt sich denken, warum diese unglücklichen Schiffe den Eingeborenen eine hochwillkommene Beute bedeuteten; enthielt doch jedes von ihnen allein schon in seinem Baumaterial, besonders den Nägeln und anderen Eisenteilen, Dinge, die für die Wilden außerordentlich wertvoll waren. Eigenes Eisen besaßen sie nicht. Roepstorff berichtet einige Vorkommnisse von Überfällen aus neuerer Zeit. Im Jahre 1848 strandeten hier in einer Nacht bei entsetzlichem Sturm zwei englische Transportschiffe, von denen jedes ein Bataillon von ein und demselben Regiment an Bord hatte. Beide Bataillone waren merkwürdigerweise länger als 30 Jahre nicht vereint gewesen; das eine kam von Australien und sollte nach Hinterindien, das andere von England mit der Bestimmung Kalkutta. Der Sturm warf die Schiffe hoch auf den Strand, und als der Tag anbrach, trafen beide Bataillone, freilich unter sehr kritischen Umständen, zusammen. Die Munitionskisten konnten nicht geborgen werden, Proviant war sehr wenig vorhanden, und rings um ihren ungastlichen Aufenthaltsort brach die See über die Korallenriffe. In der nächsten Nacht wurde das Militär trotz seiner erheblichen Menge von den Insulanern mit Bogen und Pfeilen angegriffen, mehrere Soldaten wurden sofort getötet. Noch ärger litten die Schiffbrüchigen durch Fieber und Hunger, denn sie hatten bald nichts anderes zu verzehren, als die Krabben zwischen den Steinen am Strande. Und beständig waren sie von den Wilden und ihren tückischen, häufig vergifteten Pfeilen umschwärmt. Zum Glück hatte man ein Boot, ein einziges, gerettet. Dieses wurde, nachdem sich der Sturm gelegt hatte, in der Richtung nach Hinterindien abgesandt und fand unterwegs Aufnahme durch ein Schiff, so daß es gelang, den Gestrandeten nach zehn qualvollen Tagen und schweren Verlusten Hilfe zu bringen. Die Wracks der beiden Schiffe waren noch 40 Jahre später zu sehen. Im Jahre 1868 geriet ein leck gewordenes Schiff, das mit über hundert Kulis und ihren Frauen an Bord nach Penang bestimmt war, an die Andamanküste. Die Kulis setzten zunächst die Weiber ans Land, aber als sie wieder zum Schiff zurückruderten, um auch die Männer zu holen, mußten sie sehen, wie die gestrandeten wehrlosen Weiber von den plötzlich aus dem Wald hervorbrechenden Wilden zum Teil niedergemacht, zum Teil geraubt und verschleppt wurden.

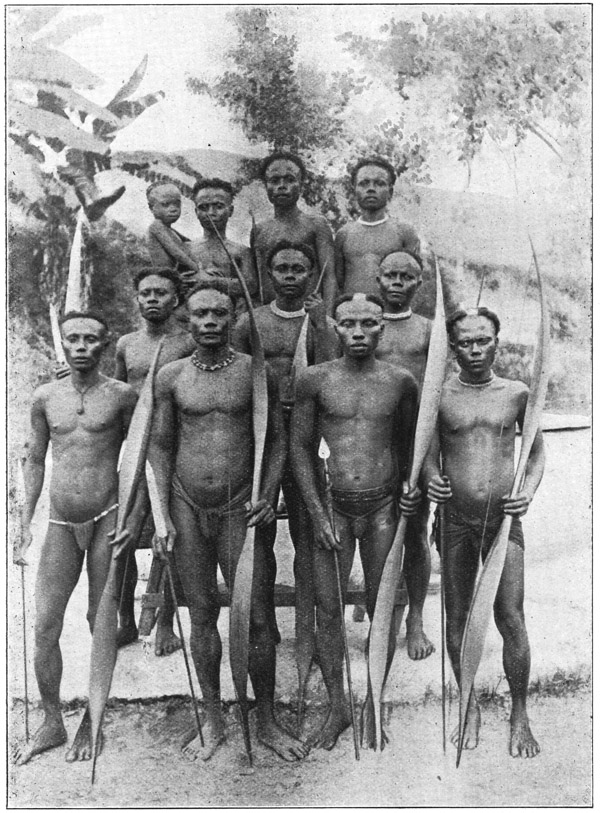

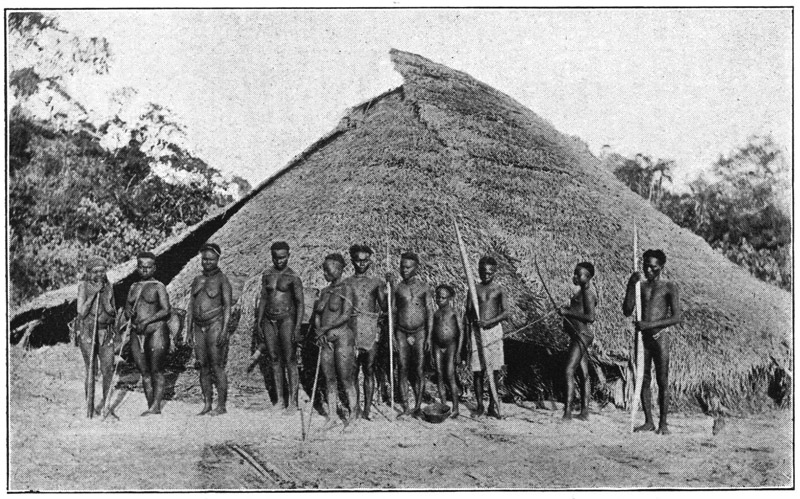

Andamanesen

Szenerie bei Port Blair Hasen, Süd-Andaman. Mit Auslegerboot.

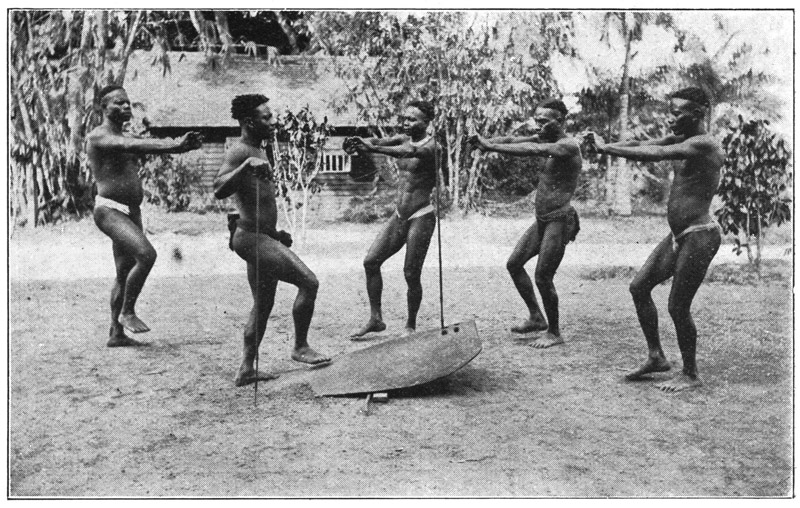

Musik und Tanz auf Groß-Andaman.

Aus diesen Beispielen, denen manche andere beigesellt werden könnten, geht zur Genüge hervor, daß die so unmenschlichen kleinen Minkopies den Namen Wilde mit Recht verdienen. Nachdem ich in Port Blair von den englischen Offizieren allerlei Geschichten von der Verschlagenheit und besonders auch der affenartigen Gewandtheit des sympathischen Völkchens im Klettern vernommen hatte, war es mein, sehnlichster Wunsch, einmal nähere Bekanntschaft mit den Zwergen zu machen. Gar zu gern hätte ich ja auch einige von diesen hochinteressanten Vertretern einer nahezu ausgestorbenen Urrasse nach Europa gebracht, aber daran war leider nicht zu denken. Denn freiwillig hätte sich kein Minkopie dazu verstanden, und überdies hätte der Gouverneur auch niemals die Erlaubnis dazu gegeben. Ich mußte mich also damit begnügen, die Wilden, wenn irgend möglich, an Ort und Stelle zu studieren und vielleicht eine Anzahl ihrer Gebrauchsgegenstände und Waffen zusammenzubringen.

Zwar bot sich schon in der näheren Umgebung von Port Blair Gelegenheit, Minkopies zu sehen. Aber die waren bereits so weit von der Kultur beleckt, daß sie keinen Reiz mehr ausüben konnten. Diese hier seßhaft gewordenen Eingeborenen sind natürlich vollkommen friedliche Leute, die es nicht wagen würden, auch keinen Anlaß dazu haben, sich den Weißen zu widersetzen. Im Innern der Insel dagegen, sowie in den schwer zugänglichen Mangrovedickichten bei den Korallenriffen hausten damals noch verschiedene Stämme, deren Wohnsitzen man sich nur mit gewisser Vorsicht nähern durfte, da man sonst vor heimtückischen Angriffen keineswegs sicher war.

Ich machte mich nun zunächst einmal mit den halbzivilisierten Andamanesen in der Umgegend von Port Blair bekannt. Die meisten waren in einem von der Regierung eigens für sie errichteten Siedelungsheim vereinigt, das – um den Anforderungen der englischen Prüderie zu entsprechen – in drei Abteilungen zerfiel: eine für Verheiratete, eine für Junggesellen und eine für ledige Weiber. Da ich mich mit Tabak, Zucker, Tonpfeifen und ein paar Meter rotem Zeug für die Weiber versehen hatte, konnte ich mir mit Hilfe dieser geschätzten Mitbringsel sehr rasch das Wohlwollen der Leute erwerben. Sie ließen sich nicht lange nötigen und führten mir ihre interessanten Tänze vor, die sie mit der eintönigen Musik großer, aus ausgehöhlten Baumstämmen hergestellter Trommeln begleiteten, ferner ihre verblüffende Gewandtheit in der Handhabung von Pfeil und Bogen. Die Bogen werden aus dem harten und zähen Mangroveholz, besonders aus den knorrigen Baumwurzeln angefertigt. Als ich diese Vorführungen sah und beobachten konnte, mit welcher Treffsicherheit die gelenkigen kleinen Kerle selbst auf weite Entfernungen schossen, ahnte ich nicht, daß ich bald Gelegenheit haben sollte, mich auch in einer minder angenehmen, nicht so gefahrlosen Situation von der Bogenschützenkunst der Andamanesen überzeugen zu dürfen … Auch von ihrer Meisterschaft im Schwimmen, sowie im Paddeln mit den Kanus lieferten mir die Eingeborenen bemerkenswerte Proben. Wie ich übrigens hörte, war es nicht möglich, die Leute zu dauerndem Verweilen in dem Siedlungsheim zu bewegen. So große Mühe sich die Missionare in dieser Hinsicht auch gaben und so viele Vergünstigungen man den Eingeborenen auch bot, packte sie doch nach kürzerer oder längerer Aufenthaltszeit immer wieder die Sehnsucht nach ihren Wäldern, und sie verschwanden dann, anderen Ankömmlingen Platz machend, die später in derselben Weise verschwanden.

Abgesehen von Padaukholz, worüber ich namhafte Abschlüsse machte, interessierten mich auch die Seeschildkröten, die gerade hier auf den Andamanen ein vorzügliches Schildpatt liefern, für das ich in London und auch auf dem europäischen Festlande gute Abnehmer hatte. Wie ich schon im ersten Bande dieses Werkes geschildert habe, gehen die eßbaren Seeschildkröten abends oft scharenweise an Land, um dort ihre Eier abzulegen und im Sande zu verscharren. Den Eingeborenen sind die von den Schildkröten bevorzugten Küstenstellen gut bekannt. Sie überfallen die schwerfälligen Tiere dort bei Nacht, legen sie auf den Rücken und töten sie. Das Fleisch und die Eier werden gegessen. Auch mit Harpunen werden die Seeschildkröten erlegt, ihr Fett wird von den Minkopies zum Einreiben des Körpers benutzt.

Ich konnte größere Posten Schildpatt an Ort und Stelle kaufen und hatte dabei auch Gelegenheit zu sehen, wie die Andamanesen die eßbaren Vogelnester erbeuten, diese geschätzte Delikatesse, die nur selten nach Europa gelangt und hauptsächlich für den Tisch der reichen Feinschmecker in China bestimmt ist. Die eßbaren Vogelnester, die Nester der Salangane, einer Schwalbenart, die große Ähnlichkeit mit unserer Turmschwalbe hat, stellen sich als dünnwandige, weißliche Gebilde dar, die aus einem festen, durchscheinenden Stoff bestehen und von ungefähr löffelartiger Form sind. Der Stoff ist das Produkt der beiden Unterzungendrüsen der Salangane. Kurz vor der Brutzeit beginnen die Drüsen zu großen Wülsten anzuschwellen und sondern einen dicken, zähen Schleim ab, der sich im vorderen Teil des Schnabels unterhalb der Zunge ansammelt. Dieser schleimige Speichel hat viel Ähnlichkeit mit einer gesättigten Lösung von arabischem Gummi und ist so zähe, daß man ihn im frischen Zustand zu langen Fäden ausziehen kann. An der Luft trocknet er bald ein. Mikroskopische Untersuchungen haben ergeben, daß sich der Stoff der fertigen Nester in nichts von dem reinen Drüsensaft unterscheidet. Die Salanganen beginnen ihren Nestbau damit, daß sie an bestimmte Stellen schwer zugänglicher Felswände der Küstenklippen immer wieder heranfliegen und den aus dem Schnabel quellenden Speichel mit der Zunge fest ans Gestein andrücken. Sie schaffen zuerst einen hufeisenförmigen Wulst, der ihnen schließlich das Anklammern gestattet und somit die Fertigstellung des Nestes erleichtert. So entsteht in Wahrheit das »eßbare Vogelnest«, über dessen Zusammensetzung die absurdesten Fabeln in Umlauf sind.

Vielleicht hat meine rein sachliche Beschreibung nicht gerade besonders anreizend auf die Geschmacksnerven des Lesers gewirkt, und wahrscheinlich fragt sich mancher von ihnen, was denn eigentlich so besonders Verlockendes an einem auf so wenig appetitliche Weise entstandenen Produkt sein kann. Nun, was das »Appetitliche« betrifft, so darf man wohl daran erinnern, daß wir europäischen Feinschmecker mitunter auch allerlei sehr Absonderliches verspeisen, ohne Anstoß daran zu nehmen, zum Beispiel den gerösteten Darminhalt der Schnepfen. Warum also nicht auch das Speicheldrüsensekret der Salangane? Ich habe auf den Andamanen, wie überhaupt in Indien, häufig Gelegenheit gehabt, eine Salanganensuppe auszulöffeln. Etwas Besonderes ist nicht daran, jedenfalls ziehe ich eine gute Schildkrötensuppe, die in der Tat eine ganz hervorragende Delikatesse ist, bei weitem vor. Die Salanganensuppe schmeckt ungefähr wie eine schwache Hühnerbouillon. Wenn der chinesische Schlemmer sie in so hohem Maße schätzt, daß sie bei keinem eleganten Festmahl fehlen darf, so geschieht das wegen der angeblichen oder wirklich vorhandenen stimulierenden Eigenschaften, die dem Salanganensekret nachgerühmt werden, also aus demselben Grunde, weshalb der Chinese auch die auf dem Meeresgründe lebende Seegurke oder Trepang (aus der Gattung der Holothurien) als Delikatesse schätzt und hoch bezahlt. Aber den Geschmack läßt sich bekanntlich nicht streiten, oder, wie Onkel Bräsig sagt: »Wat den eenen sin Uhl is, is den annern sin Nachtigall.« Die Brutplätze der Salanganen befinden sich an verschiedenen Stellen des indischen Archipels, hauptsächlich an der javanischen und der siamesischen Küste, sowie auf den Andamanen und Nikobaren. Es werden allein in China jährlich etwa 85 000 Kilogramm eßbarer Vogelnester eingeführt, das Kilogramm der besten Ware wurde vor dem Kriege mit rund 100 Mark bezahlt. Man ersieht daraus, welchen Fleiß die vielen Millionen kleiner Vogel entfalten und für welche respektablen Umsatzziffern sie unbewußt sorgen.

Das Einsammeln der Salanganennester wird, wie in Siam und Java, auch auf den Andamanen von vielen Eingeborenen berufsmäßig betrieben. Es stellt die höchsten Anforderungen an Kletterkunst, Schwindelfreiheit und Gewandtheit, denn die Salangane sucht sich zur Sicherung ihres Nestes die unzugänglichsten Stellen der Felsenklippen aus, am liebsten jene Risse und Spalten, die sich oft zu kleinen Grotten erweitern. Ich glaube, daß selbst unsere geübtesten deutschen Bergkraxler, die vor einem Dolomitenturm nicht zurückschrecken, bei der Salanganennesterjagd nicht viel ausrichten würden. Dazu gehört schon die wahrhaft affenartige Behendigkeit des Andamanesen, dessen Füße und Zehen fast ebenso gut greifen können, wie Hände und Finger. Er klettert wie eine Katze die steilen Felsenwände hinauf, denn seinen unbekleideten Füßen genügen die kleinsten Vorsprünge im Gestein als Halt. Seinem scharfen Auge entgeht keines der so unscheinbaren, unauffälligen Nester. Ist es bei ganz glatten Klippen rein unmöglich, sie zu erklettern, so läßt sich der Nestjäger an einem aus Rotangrohr geflochtenen Seil, das einige Kameraden halten, von oben am Felsen herab, um so zu den Nestern zu gelangen, sie abzupflücken und in dem Schilfkorb zu bergen, den er an den Hüften trägt. Mir stockte bisweilen der Herzschlag, als ich den unerhört verwegenen Kletterkünsten der Leute zusah. Oft hatte es den Anschein, als ob sie sich völlig verstiegen hätten und es für sie weder ein Vorwärts noch ein Rückwärts mehr gäbe; oft glaubte man jeden Augenblick den Absturz in die grausige Tiefe, das Zerschellen des Körpers auf dem Steingeröll des Strandes erleben zu müssen. Aber immer wieder gelang es den Leuten, aus einer scheinbar verzweifelten Situation einen Ausweg zu finden, bis sie endlich eine erhebliche Menge von Nestern gesammelt hatten und das nervenerregende Schauspiel ein Ende nahm.

*

Ein glücklicher Zufall fügte es, daß ich bald darauf an einer Strafexpedition ins Innere der Insel teilnehmen durfte und so die schon längst gewünschte Gelegenheit fand, in nähere Berührung mit noch ganz unverfälschten wilden Minkopies zu kommen. Die Bewohner eines kleinen, tief im Urwald versteckten Dorfes hatten nämlich einigen der halbzivilisierten Eingeborenen, die manchmal in das Andamanesenheim bei Port Blair kamen, aufgelauert und ein paar Männer aus Rache erschlagen, weil diese Ungünstiges über sie, die Bewohner jenes Urwalddorfes, ausgesagt haben sollten. Solche Geschichten kamen bei der rachsüchtigen, hinterhältigen Veranlagung der Minkopies ja öfter vor, aber es hielt immer sehr schwer, der Schuldigen habhaft zu werden und sie der Bestrafung zuzuführen. Diesmal wollte der Gouverneur der Sache ordentlich auf den Grund gehen und ein Exempel statuieren. Das kleine Expeditionskorps bestand aus vier Offizieren und 20 Soldaten, dazu kamen noch 250 indische Sträflinge, die mit Äxten und sogenannten Waldmessern ausgerüstet waren, um einen Weg durch den Urwald zu brechen. Diese Sträflinge gehörten der schon bewährten höheren Klasse an und waren zuverlässige Leute. Ich erbat und erhielt vom Gouverneur die Erlaubnis, mich dem mir befreundeten Expeditionsführer anzuschließen und das Unternehmen sozusagen als »Schlachtenbummler« mitzumachen, zugleich mit dem Nebenzweck, die Holzverhältnisse im Walddistrikt jener Gegend zu studieren. Da diese sich im nördlichen Teil der Insel befand, wurde die Fahrt dorthin mit dem kleinen Stationsdampfer unternommen, der unser Expeditionskorps in ein paar Stunden, immer an der Küste entlang, in die Nähe des Zieles brachte.

Als wir dort unweit vom Strand ein Lager aufschlugen, das zum Ausgangs- und Stützpunkt der Unternehmung dienen sollte, dauerte es nicht lange und es näherten sich, furchtsam und mißtrauisch heranschleichend, aus dem nahen Walde einige Eingeborene, um sich zu vergewissern, mit welchen Absichten wir kämen. Wir führten zwei Andamanesen von Port Blair als Dolmetscher mit, und diesen gelang es, das Vertrauen ihrer Rassegenossen zu erwerben, so daß sie ihre eingewurzelte Scheu verdrängten und sich zu uns ins Lager wagten. Das gab den anderen im Walde lauernden Mitgliedern ihrer Sippschaft Mut, ebenfalls aus dem Schutz des Dickichts hervorzukommen. Schließlich waren gegen hundert der kleinen schwarzen Kerle in unserem Lager versammelt. Sie taten sehr freundlich und unterwürfig und schienen sich am Anblick von uns fünf Weißen und unseren Sachen gar nicht genug weiden zu können, besonders meine Repetieruhr mit Schlagwerk verursachte Ausbrüche der größten Bewunderung. Unsere beiden Andamanesen-Dolmetscher benutzten inzwischen die Gelegenheit, um bei den Leuten Erkundigungen über die genaue Lage des Dorfes einzuholen, dessen Bewohner eine Lektion erhalten sollten. Die Auskünfte wurden, wie es den Anschein hatte, gern gegeben, aber ich zweifelte sehr daran, ob diese Art der Rekognoszierung die richtige war, denn ich traute den Eingeborenen trotz ihrer Freundlichkeit nicht über den Weg, hielt sie vielmehr für fähig jeder Falschheit und jedes Verrats. Die Ereignisse sollten mir bald recht geben.

In den späten Abendstunden dieses Tages, als der Mond mit durchdringender Helligkeit schien, konnten wir noch ein eigenartiges Schauspiel genießen, nämlich die feierliche Bestattung eines Häuptlings, der gerade kurz vor unserer Ankunft gestorben war. Wir Europäer begaben uns zu diesem Zweck in Begleitung einer starken Abteilung unserer Sträflinge in die nahegelegene Ansiedlung der Schwarzen. Lautes Geheul verkündigte schon von weitem den Beginn der Zeremonie. Als wir die Hütten der Leute erreicht hatten, bot sich uns ein Phantastischer Anblick dar. Die Männer und Weiber hatten ihren entblößten Leib, wie es die Trauerzeremonie erfordert, von oben bis unten vollkommen mit weißem Kalk beschmiert. Auch die Leiche des Häuptlings war weiß bemalt und an einen Baum gebunden, um den nun die Trauernden – wenn man diesen Ausdruck gebrauchen darf – unter schauerlichem Geheul eine Art Tanz aufführten. Es war ein ganz unheimliches, gespensterhaftes Schauspiel, diese Menge von weißen, im hellen Mondlicht leuchtenden Gestalten, die dort mit wilden Gebärden ihre Glieder verrenkten, rings um den starren, weißen Leichnam, dem zu Ehren die gräßliche Totenklage erklang … Nach Beendigung einer derartigen Leichenfeier verlassen die Angehörigen des Verstorbenen, wahrscheinlich aus Furcht vor dessen Geist, den Ort und kehren erst nach zwei bis drei Monaten zurück, um dann in der schon früher geschilderten Weise die Knochen des inzwischen Verwesten als Schmucksachen zu verarbeiten und sie teils selber zu tragen, teils als Andenken zu verschenken. Der Schädel aber wird mit roter und weißer Farbe bemalt und von dem nächsten Angehörigen solange als »Berlocke« getragen, bis er zermürbt und zerfällt …

Am nächsten Morgen in aller Frühe, als soeben der Sonnenball über dem Meereshorizont erschien, trat unser Expeditionskorps den Marsch in den Urwald in der von den Eingeborenen bezeichneten Richtung an. Nur anfangs konnten wir einen einigermaßen ausgetretenen Pfad benutzen, bald hatte er aber ein Ende erreicht und es blieb uns nichts anderes übrig, als uns selber, so gut es ging, unter Ausnutzung aller lichteren Stellen einen Weg durch das Dickicht zu bahnen. Ich hatte ja in meinem bisherigen Tropenleben schon mit so manchem zähen Dschungel zu tun gehabt, aber ein richtiger Andamanenurwald hat es gehörig an sich und übertrifft noch alles, was mir auf diesem Gebiet bekannt war. Das Land ist überall bis zum Ufer mit üppigem Baumwuchs bedeckt. Laubhölzer von 100-110 Fuß Höhe bis zur ersten Astteilung bilden den Unterwald. Dicht beieinander stehend, spannen sie mit ihren dunkelgrünen, ineinander verschränkten und verflochtenen Laubkronen ein fast lückenlos geschlossenes Laubdach aus, welches das Tageslicht nur spärlich zu durchdringen vermag, und in dessen dunklem Schatten, genährt von der reichlichen Bodenfeuchtigkeit, eine junge Generation von Bäumen emporwuchert. Das charakteristische Wesen des Urwaldes ist Kampf, unaufhörlicher, hartnäckiger Kampf ums Dasein, das brutale Ringen um Entfaltung und Macht. In dieser gedrängten Fülle sucht ein Gewächs dem anderen Luft und Leben streitig zu machen. Die junge Generation rückt drohend der älteren auf den Leib und wird dabei von einer üppigen Parasitenflora unterstützt, von Rotang und anderen, oft dicht mit großen Dornen besetzten Schlingpflanzen, die sich um die mächtigen Stämme der hohen alten Bäume winden. In diesem ewigen Kampf triumphiert nur die Stärke. Alles schwach und lebensuntauglich Gewordene muß fallen und mit seinem morschen, verfaulenden Leib den Boden düngen. So vollzieht sich mitleidslos in unaufhörlicher Reihenfolge von Werden und Vergehen die Auslese der Tüchtigen. Nur wer sich Ellbogenfreiheit zu verschaffen versteht, hat hier Aussicht, es zu etwas zu bringen.

Innerhalb des Waldes bemerkt man nur das üppige Unterholz und die starken Stämme, während die Kronen der Bäume zu hoch sind, als daß man von ihnen mehr als die untersten Aste wahrnehmen könnte. Auffallend ist der Mangel an Blumen, vergeblich sucht man nach dem frischen, mit Pflanzenwuchs aller Art bedeckten Boden, wie ihn die Wälder der gemäßigten Zonen zeigen. Dennoch ist der Tropenwald nicht blütenleer, nur befinden sich die Blüten, besonders die der prachtvollen Orchideen und anderer Schmarotzergewächse, zumeist an den Baumstämmen in beträchtlicher Höhe. Aber den eigentlichen Wald hinaus ragt, von innen freilich nicht sichtbar, der »Wald über dem Walde« – um Humboldts treffenden Ausdruck zu gebrauchen – bestehend aus den vereinzelten Kronen besonders hoch wachsender Bäume, wie der Arekapalme, des Eucalyptus und anderer Gattungen.

Es läßt sich wohl denken, welche Hindernisse der jungfräuliche Tropenwald den Menschen in den Weg legt. Überall stemmt sich ihm mit tückischer Bosheit das Dschungel des Unterholzes, das Gestrüpp des Rotang und der dornigen Schlinggewächse entgegen. Um sich da einigermaßen glatt hindurchwinden zu können, dazu gehört schon der schlanke, sehnige kleine Körper der Andamanesen. Sie bereiten sich schon in frühester Jugend darauf vor. Um nämlich die Haut möglichst widerstandsfähig und unempfindlich zu machen, zerschneiden sie diese lange Jahre hindurch nach und nach mit einer Menge kleiner, dicht nebeneinander befindlicher Schnitte, die später einen förmlichen Panzer von harten, empfindungslosen Narben bilden, denen die Dornenstiche keinen Schmerz verursachen können.

Unser Ziel, das zu züchtigende Dorf, sollte ungefähr fünf Kilometer vom Strande entfernt hinter dem Walde liegen. Bei einigermaßen gangbarem Gelände hätten wir es also in etwa zwei Stunden erreichen können. Aber wie die Verhältnisse lagen, mußten wir mit einem Marsch von zwei Tagen rechnen. Das mag wie Übertreibung klingen und ist ohne weiteres nur verständlich für den, der jemals genötigt war, sich einen Weg durch tropischen Urwald zu bahnen. Es sind nicht die eigentlichen Bäume, die das Wandern im jungfräulichen Wald der heißen Zone so erschweren. Die großen Bäume pflegen hier gewöhnlich nicht einmal so dicht zu stehen, wie in unseren deutschen Wäldern, und sind auch im allgemeinen nicht so voll belaubt, wie unsere Laubbäume zur Sommerzeit. Sie allein würden also keine übermäßigen Schwierigkeiten bereiten. Was sich dem Eindringling in den Urwald so feindlich widersetzt, ihn auf Schritt und Tritt hemmt und ihm das Leben gründlich sauer macht, das ist neben dem üppig wuchernden Unterholz, besonders den zahllosen Farnen, die wahre Dickichte von doppelter Manneshöhe bilden, das Gewirr der Lianen, jener Schlinggewächse, die sich die großen Bäume zu Stützpfeilern erwählen und nun von deren Ästen ihre seilförmigen starren Luftwurzeln herabfallen lassen oder sie auch von einem Baumstamm zum andern schlingen, kreuz und quer und durcheinander, daß man wie vor einem militärischen »Astverhau« größten Ausmaßes steht. Da kommt man denn gar nicht anders vorwärts, als mit Hilfe des Hiebmessers, das die Hindernisse durchhaut. Zu diesem Zweck hatten wir auch unsere mit kräftigen Waldmessern ausgerüsteten 250 Inder mit. Aber wie tüchtig sie auch dreinhieben, es ging doch nur langsam, Schritt auf Schritt voran, und als die Sonne am höchsten stand und die Treibhausluft im Wald immer drückender wurde, da hatten wir noch keine zwei Kilometer zurückgelegt.

Mir war es längst klar, daß uns die Wilden des Küstendorfes absichtlich eine falsche Richtung gewiesen hatten. Denn es mußte natürlich irgendwo einen richtigen, einigermaßen gangbaren Pfad nach dem von uns gesuchten Dorfe geben. Nach meiner Meinung hätten wir umkehren und eine Anzahl der schwarzen Leute gewaltsam als Führer mitnehmen sollen. Aber die Offiziere waren der Ansicht, daß wir nun, nachdem wir doch schon einmal so weit vorgedrungen wären, auch den Rest der Strecke zurücklegen sollten; sie glaubten dessen sicher zu sein, daß der Wald sich höchstens noch ein paar tausend Meter ins Land erstrecke. Es kam mir so vor, als ob ihnen das abenteuerliche Unternehmen Spatz machte. Ein Wunder war das ja auch nicht, wenn man die öde Eintönigkeit ihres Garnisonlebens in Port Blair in Betracht zog.

Nachmittags waren unsere Leute von der Arbeit mit dem Hackmesser so ermüdet, daß wir an diesem Tage den Marsch nicht weiter fortsetzen konnten, und da wir zufällig eine kleine, zum Lagern geeignete Lichtung antrafen, entschied sich der Expeditionsleiter dafür, hier das Kamp für die Nacht aufzuschlagen. Während die Sträflinge die nötigen Vorbereitungen dazu trafen, benutzten wir Weißen die Gelegenheit, nebst den Soldaten ein bißchen zu pirschen und ein paar hundert Waldtauben herunterzuholen, die große Ähnlichkeit mit unseren deutschen Waldtauben haben und sehr wohlschmeckend sind. Das war für uns und unsere Leute eine hochwillkommene Beilage zu dem ewigen Reis mit Curry unserer Abendtafel! Die Leute wurden ganz fröhlich dabei, das heißt so fröhlich, wie Inder günstigenfalls eben werden können, denn im allgemeinen äußert sich selbst ihre beste Laune in immer noch sehr gedämpfter, verkniffener Weise, wenigstens nach europäischen Begriffen. Um so unbefangener gaben wir Weißen uns dem eigentümlichen Zauber der Umgebung und des Augenblicks hin. Wir saßen vor unserem Zelt bei einem kleinen Feuer, dessen Rauch die geflügelten Blutsauger fernzuhalten bestimmt war, und nachdem sich die Inder schon in ihre Schlafdecken eingehüllt hatten, führten wir uns noch ein paar Schluck des unvermeidlichen, in der Treibhausatmosphäre allerdings reichlich warm gewordenen Whisky-Soda zu Gemüt und plauderten von allerlei seltsamen Erlebnissen und Dingen, an denen das Leben draußen in Übersee so reich ist.

Als unsere Gläser geleert und die letzten Tabakblättchen in unseren Pfeifen verglüht waren, krochen wir in das Zelt und streckten uns zur Ruhe aus, denn es sollte schon kurz vor Sonnenaufgang weitermarschiert werden. Vorher rieben wir unsere Körper, wie es die Eingeborenen nachts im Freien zu tun pflegen, mit einer verdünnten Lösung von Senföl ein, um dadurch Käfer und sonstiges Ungeziefer vom Leibe fernzuhalten. Wir ahnten nicht, welche wildbewegte Nacht uns bevorstand, und waren gerade in jenen Halbschlummer verfallen, der dem festen Einschlafen vorangeht, als sich der erste störende Zwischenfall ereignete.

Es war ein durchdringender Schrei, der uns auffahren ließ. Da ich vorn am Eingang des Zeltes lag, war ich als erster draußen, schürte die Glut in dem niedergebrannten Feuer und schleuderte ein paar dürre Äste hinein. Die wiederaufflackernde Flamme warf ihr unstätes rotgelbes Licht über die nächtliche Szene. Was war geschehen? Einer der Soldaten war beim Umherwälzen im Schlaf mit einer Giftschlange in Berührung gekommen, und sie hatte ihn in den Fuß gebissen. Obwohl die Schlange sich bereits verkrochen hatte und nicht mehr zu sehen war, konnte nach der Art der Bißwunde und des geschwärzten Fleckes ringsum kein Zweifel obwalten, daß die gefährliche Viper der Andamanen die Urheberin der Verletzung war. Ihr Biß ist absolut tödlich, wenn es nicht gelingt, den in die Wunde gebrachten Giftstoff durch Abschnüren des betreffenden Gliedes sowie rasches Ausbrennen der Wunde daran zu hindern, daß er in die Blutbahn gelangt. Auch das Einsprühen von übermangansaurem Kali unter die Haut in der nächsten Umgebung der Wunde tut gute Dienste, daneben bewährt sich nach alter Erfahrung die Verabreichung starker Alkoholgaben, da Alkohol ein wirksames Gegengift darstellt. Wir hatten in unserer kleinen Feldapotheke die nötigen Mittel zur Behandlung von Schlangenbissen zur Hand und brachten sie zur Anwendung. Der Einflößung von Whisky jedoch setzte der Soldat als strenggläubiger Mohammedaner entschiedenen Widerstand entgegen; lieber wollte er, so lauteten seine Worte, zugrunde gehen, als sich gegen die Gebote der Religion versündigen. Nicht alle mohammedanischen Inder nehmen es damit so genau, ich habe mehr als einen gekannt, der nicht nur heimlich, sondern unheimlich trank …

Schlangengift wirkt, je nach der Konstitution des Gebissenen, in außerordentlich verschiedener Weise. Manche kommen leicht darüber hinweg, andere erliegen rasch dem Gift. Die Schlangenbeschwörer können sich sogar, wie ich im ersten Bande dieses Werkes schon des Näheren ausgeführt habe, durch systematische Einführung des Giftes oder durch Impfung mit Schlangengift gegen die Folgen des Bisses immun machen. Wahrscheinlich gehörte nun unser Inder zu jenen Naturen, die nur sehr geringe Widerstandsfähigkeit gegen Schlangengift haben, jedenfalls wurde sein Zustand trotz Anwendung der Gegenmaßregeln höchst besorgniserregend. Schwindel, Atemnot und Erbrechen befielen ihn, diese sicheren Anzeichen einer verschärften Krisis. Wir waren unschlüssig, was wir noch tun könnten. Da trat ein Soldat vor und bat mit bescheidenen Worten, ihm den Kranken zu überlassen. Er hätte schon wiederholt Gelegenheit gehabt, Gebissene zu behandeln; auch der Kamerad würde, so glaube er, bei Anwendung seiner Methode mit dem Leben davonkommen. Obwohl unser Vertrauen auf die Kunstfertigkeit des Mannes nicht sonderlich stark war, willfahrten wir doch seinem Wunsch, denn wenn es nichts nutzen konnte, so konnte es in diesem schon fast verzweifelten Fall auch nichts mehr schaden. Wir sahen bald, auf was es hinauslief, nämlich auf eine »sympathetische« Kur, eine Besprechung, Beschwörung oder wie man es sonst nennen will. Die Offiziere schüttelten skeptisch den Kopf, aber da ich in dieser Beziehung schon zuviel Erstaunliches erlebt hatte, war ich nicht ganz ohne Hoffnung auf Erfolg.

Unter gespanntester, andachtsvoller Aufmerksamkeit seiner im weiten Kreise umherstehenden Landsleute ergriff der Soldat einen Krug mit Wasser, murmelte, die Hände über dem Kruge bewegend, unverständliche Worte, anscheinend fromme Sprüche, und besprengte den Körper des schon halb Bewußtlosen mit einigen Tropfen. Dann nahm er einen Schluck aus dem Krug, beugte sich über den sanken, bohrte die Blicke förmlich in seine geöffneten, starren Augen, sah ihn so lange Zeit regungslos an, wandte dann den Kopf dem gebissenen Fuße zu und spie das im Munde befindliche Wasser auf die Bißwunde. Der Kranke fuhr heftig zusammen, streckte sich aber gleich aus und blieb ruhig atmend liegen. Zuletzt übte der Inder an seinem Kameraden eine Art Massage aus, indem er den Körper von oben bis unten, besonders aber das gebissene Bein, mit sanftem Kneten rieb und strich.

Sofort nach Beendigung der seltsamen Prozedur verfiel der Kranke in festen, todesähnlichen Schlaf. Und er ist tatsächlich mit dem Leben davongekommen, denn als wir morgens auf jähe Weise aufgestört wurden, hatte er die Folgen des Schlangenbisses vollkommen überwunden. Ich überlasse es jedem, davon zu halten, was er will. Der eine mag den günstigen Ausgang unseren Abwehrmaßregeln, der andere der Beschwörung zuschreiben – vielleicht übte beides zusammen vereint die glückliche Wirkung aus.

Nach diesem erregenden Zwischenfall begaben wir Weißen uns in das Zelt zurück, die Inder wickelten sich wieder in ihre Decken und bald herrschte Stille im Lager. Es wurde für mich eine böse Nacht. Denn schon nach zwei Stunden wachte ich, von Stichen und unerträglichem Jucken gepeinigt, abermals auf. Ich hatte meinen Leib offenbar nicht genügend mit Senföl eingerieben, denn ich mußte die Entdeckung machen, daß eine große Anzahl sogenannter Ticks, das sind kleine Landblutegel, unter den Pyjama gekrochen waren und sich an verschiedenen Stellen des Körpers festgesogen hatten. Diese Blutegelart gehört zu den kleinsten ihres Geschlechts, aber zugleich zu den unangenehmsten. Mit Ausnahme der Küste sind sie überall auf den Andamanen in Busch und Wald milliardenweise verbreitet, und in manchen Wäldern kann man keinen Schritt tun, ohne von ihnen angefallen zu werden. Sie kriechen nicht allein auf dem Boden allenthalben beutegierig umher, sondern auch auf Gesträuch und Bäumen; von da lassen sie sich häufig auf Kopf und Nacken des Wanderers herabfallen, während sie meistens allerdings an den Beinen emporklettern; sie können sogar im Sprung ihre Beute erreichen. Vollgesogen erreichen sie die Größe eines kleinen medizinischen Blutegels, in nüchternem Zustand hingegen sind sie fadendünn, etwa einen Zentimeter lang, und bohren sich mit großer Geschwindigkeit durch die Maschen der Strümpfe hindurch. Die Folgen des Bisses sind sehr verschieden. Personen mit empfindlicher Haut haben noch mehrere Tage nach dem Biß an heftigem Jucken der Wunde zu leiden, und nicht selten folgt eine mehr oder weniger unangenehme Entzündung der betreffenden Hautstelle. Da nun gerade an solchen entzündeten Stellen nachfolgende Blutegel gern wieder von neuem anbeißen, verschlimmert sich die beständig gereizte Wunde oft so, daß sie gefährlich werden kann.

Während meine sorgfältiger eingeriebenen Kameraden in festem Schlummer lagen und melodisch schnarchten, hatte ich nun das Vergnügen, beim Schein der elektrischen Taschenlampe Jagd auf die widerlichen Blutsauger machen zu müssen und sie durch Betupfen mit Citronellaöl, gegen das sie die größte Abneigung haben, zum schleunigen Verlassen des »Lokals« zu bewegen. Die mit Blut vollgesogenen Ticks fielen dann auch ab, und ich war von dieser Plage befreit. Trotzdem konnte ich keinen rechten Schlaf mehr finden. In einem dumpfen Dämmerzustand, halb zwischen Wachen und Traum, drängten sich mir wie Zwangsideen hartnäckig allerlei peinliche Gedanken auf. Wie, wenn es den 250 Sträflingen einfallen sollte, über uns paar Europäer herzufallen? Die Soldaten, ihre Volksgenossen, hätten sie dabei sicherlich rasch auf ihrer Seite, und selbst wenn diese den Offizieren treu bleiben sollten, welchen Widerstand vermochten die 20 den 250 zu leisten! Es wäre wirklich gar kein dummer Gedanke von den Sträflingen, die Gunst des Augenblicks auszunützen. Eine so gute Gelegenheit kommt so leicht nicht wieder. Mit uns Weißen wären sie im Handumdrehen fertig. Dann könnten sie, im Besitz von 25 Gewehren und einem Maschinengewehr, wieder zur Küste marschieren. Dort liegt der Dampfer, auf unsere Rückkehr wartend. Auch der Kapitän, der Maschinist und die vier Heizer und Bootsleute sind Sträflinge. Soviel Kohlen, um bis zum nächstgelegenen Punkt der burmanischen Küste zu gelangen, hat der Dampfer gewiß in seinen Bunkern. In anderthalb Tagen wären sie dort. Es ist ja möglich, daß man in Burma einen Teil von ihnen wieder einfängt – aber fragt denn ein Gefangener, der die Freiheit ersehnt und dem sich die beste Gelegenheit zur Flucht bietet, nach allen Möglichkeiten? Er hält sich an das Nächstliegende und vertraut im übrigen seinem Stern. Wahrhaftig, Narren wären die Leute, wenn sie nicht die Hand, die ihnen eine gnädige Laune des Schicksals hier im verlassenen Urwald reicht, nehmen und festhalten wollten …

Auf diesen Bahnen bewegten sich meine wirren Gedanken, als ich mich ruhelos im Halbschlafe wälzte. Aber zum Glück für uns waren die Leute dort rings um das Zelt eben Inder, das heißt Menschen ohne Tatkraft und Initiative, ohne Kühnheit und Wagemut, obendrein zermürbt durch lange Gefangenschaft. Wohl mochte hier und dort einer von ihnen in seinem schwerfällig arbeitenden Hirn einen ähnlichen Gedanken wälzen, aber dazu, diesen Gedanken auf die anderen zu übertragen, sie dafür zu gewinnen, hatte er schwerlich Talent. Die Männer vom Schlage Nana Sahibs sind in Indien rar. Gäbe es ihrer nur ein halbes Dutzend, dann hätte es England in seinem indischen Kaiserreich nicht so leicht.

Ich muß wohl schließlich doch in festen Schlaf gefallen sein. Als ich erwachte und meine Uhr repetieren ließ, meldete sie die fünfte Morgenstunde. Also kurz vor der festgesetzten Reveille. Es war noch dunkel. Ich kleidete mich an – da wurde es draußen lebendig. Erst vereinzelte Stimmen, dann Rufe – dann Geschrei. Ich sprang empor, auch die Offiziere waren, noch ziemlich schlaftrunken, rasch auf den Füßen, wir griffen zu den Gewehren und stürmten hinaus.

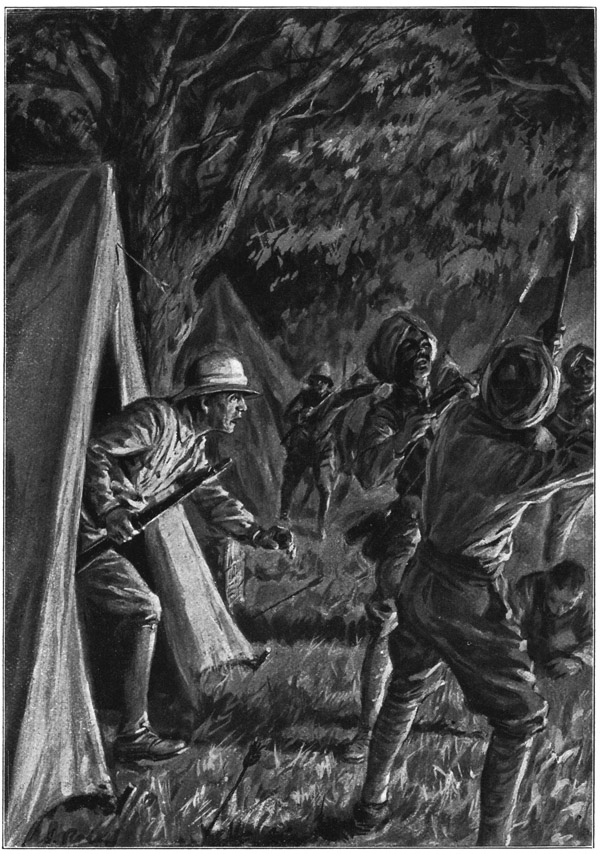

»Wir griffen zu den Gewehren und stürmten hinaus …«. (Text Seite 177)

Eingeborene von Port Blair, Süd-Andaman

Hütte und Eingeborene von Mittel-Andaman

»Was gibt es? Was ist los?« schrien wir die in der Nähe befindlichen Leute an, die in der Dunkelheit – denn die Feuer waren fast erloschen – planlos durcheinander liefen. Zwei, drei Schüsse ertönten. Einen Herzschlag lang hatte ich wieder meine nächtliche Vision vor Augen – galt das etwa uns, war das eine Revolte? Aber als wiederum Schüsse ertönten, sahen wir den aufzuckenden Feuerstrahl nach oben gerichtet; oben also, über unseren Köpfen, mußte sich die Ursache des Alarms befinden.

»Die Wilden, Sir!« rief mein Boy. Gleich darauf sah ich, wie ein in der Nähe stehender Sträfling, von einem Pfeil in die Schulter getroffen, mit einem Wehgeschrei wankte und zusammenbrach. Die Minkopies, die Wilden! Daß auch keiner von uns an diese Möglichkeit gedacht hatte! Sie hatten uns nachts verfolgt, umstellt, und aus dem dichten Laub der Baumkronen, verdeckt vom Blätter- und Rankengewirr der auf den Bäumen schmarotzenden Epiphytenflora, ließen diese heimtückischen Halbaffen, diese fanatischen schwarzen Bestien ihre vielleicht vergifteten Pfeile auf das schlafende Lager niederprasseln!

Kaum hatte der Expeditionsleiter die Situation erfaßt, so kehrte auch Ordnung zurück. Die Kommandostimmen der Offiziere erschollen, sie beschwichtigten die Panik, scharten die Soldaten um sich, brachten System in die Abwehr. Darüber, daß unsere Feinde, rings um das Lager verteilt, in den Baumkronen saßen, konnte kein Zweifel sein, das ging aus der Flugbahn der Pfeile hervor, die von allen Seiten her in schräger Richtung von oben herab auf uns niedersausten. Unser Erstes war, die Feuer, die man törichterweise wieder angezündet hatte, schleunigst verlöschen zu lassen, damit wir ganz im Dunkeln waren. Nun wurde mit unseren 25 Gewehren Schnellfeuer in die Baumkronen eröffnet. Nach allen Seiten und auf gut Glück, denn zu sehen war natürlich keiner von den unheimlichen Burschen. So wurden mehrere hundert Schuß abgegeben, wobei wir nach Möglichkeit Deckung hinter Baumstämmen suchten. Selbstverständlich konnte bei einem derartigen Zufallsschießen ohne sichtbares Ziel nur mit einem geringen Prozentsatz von Treffern gerechnet werden, aber immerhin genügte das vielleicht, um den Minkopies die Lust zur Fortsetzung des Kampfes zu verleiden.

Das war in der Tat der Fall. Als der Expeditionsführer das Feuern einzustellen befahl, hörten wir außer dem Prasseln des herabgeschossenen Geästes den Fall wuchtigerer Massen und ringsum eilt Rascheln, das nicht anders zu erklären war, als durch die schleunige Flucht der Feinde, die mit ihrer affenartigen Kletterkunst von einer Baumkrone zur anderen voltigierten, um erst in größerer Entfernung von uns zur Erde hinunterzuspringen. Ganz vereinzelt kamen noch, aber matt und wirkungslos, also aus ziemlicher Ferne, ein paar Pfeile angeflogen, dann hörte das auf. Wir feuerten zur Sicherheit noch in der Richtung, aus der das Rascheln der Fliehenden ertönte, eine Salve ab. Dann wurden Magnesiumfackeln angebrannt und bei ihrem grell leuchtenden Licht schwärmten wir aus, um dieses eigenartige »Schlachtfeld« abzusuchen, soweit das bei dem kaum durchdringbaren Unterholz und Gebüsch eben möglich war. Wir fanden zwei tote und zwei schwer verwundete, in den letzten Zügen liegende Minkopies, außerdem einen nur leicht verwundeten, dem die Flucht nicht mehr geglückt war. Als ich einen der Toten genauer betrachtete, erkannte ich mit Bestimmtheit einen der Männer aus dem Küstendorfe wieder, denn ich hatte mich dort mit ihm mit Hilfe unseres Dolmetschers längere Zeit unterhalten. Es bestand also kein Zweifel darüber, daß unsere Angreifer die Bewohner jenes Dorfes waren, die uns so freundlich aufgenommen hatten! Sie waren uns in der Nacht gefolgt und hatten wohl geglaubt, im Schutze der Dunkelheit leichtes Spiel mit uns zu haben.

Unsere Sorge galt jetzt aber vor allem unseren eignen Verwundeten. Ein Todesopfer hatten wir nicht zu beklagen, wohl aber waren, von geringfügigen Verletzungen abgesehen, drei Leute ziemlich schwer verwundet. Zum Glück schienen die Pfeile nicht vergiftet zu sein, denn sonst hätten sich bereits die Folgen der Vergiftung gezeigt. Wir ließen den Verwundeten mit Hilfe unserer Verband- und Medikamentenkiste jeden erdenklichen Beistand zuteil werden, und es ist auch gelungen, sie alle glücklich durchzubringen.