|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Schattenseiten Indiens – Vom Unterkunfts- und Verkehrswesen – Kulinarisches – Bedienungsmisere – Auf der Eisenbahn – Fürsten und Nabobs – Reichtum der indischen Fürsten – Die Grenzen ihrer Macht – Das Tagewerk eines Fürsten – Prunkvolle Vorführungen – Elefantenkampfspiele in Baroda – Die breiten Massen Indiens – Kastenwesen und nationale Uneinigkeiten – Der kleine Mann – Hungersnot und Seuchen

Wie kommt es, daß so viele europäische Besucher Indiens, wenn man sie über ihre Eindrücke befragt und sie sich nicht hinter den üblichen Redensarten verstecken, sondern wirklich offen und ehrlich äußern, eine tiefe Enttäuschung nicht verheimlichen können? Sie hatten sich das berühmte Wunderland im wesentlichen doch etwas anders vorgestellt, farbenbunter, märchenhafter, mit einem Wort: schöner. Hauptsächlich hat die Natur sie enttäuscht. Das ist auch sehr begreiflich, denn gerade jene großen Eisenbahnlinien, die auf der üblichen Indienreise benützt werden, führen durch reizlose, flache Gegenden, und der Reisende bekommt da auf den schier endlos langen Fahrten vom Kupeefenster aus nichts weiter zu sehen als ein von Flimmerhitze versengtes staubiges Grau und immer wieder dieses staubige Grau. Dann aber, und das wird am allerschwersten empfunden, sind es die unzulänglichen Unterkunftsverhältnisse des großen Landes, die den nur einigermaßen verwöhnten Europäer stark mitnehmen, und in innigster Verbindung damit die fortwährenden ärgerlichen Zusammenstöße mit der eingeborenen Bedienten- und Handlangerschaft, deren Gleichgültigkeit, Faulheit, Unzuverlässigkeit und ewiges Bakschischgebettel den nervösen Reisenden – und wer ist heutzutage nicht nervös? – allmählich ganz zermürbt und zur Verzweiflung bringt. Er kommt dann schließlich vielleicht so weit, sich die Frage vorzulegen, ob das Schöne und Interessante, das Indien zu bieten hat, mit all den Unbequemlichkeiten, Entbehrungen, Kosten und Ärgernissen nicht doch ein bißchen zu teuer erkauft ist.

Es liegt viel Wahres und Berechtigtes in den Klagen. Wer als Kolonist im Lande lebt, beurteilt die Dinge ja etwas anders, denn er hat sich schon längst die nötige Nilpferdhaut angeschafft, die ihm eine gewisse Unempfindlichkeit sichert. Er verfügt über reiche einschlägige Erfahrungen, ist nicht übermäßig verwöhnt, kennt das Land und die Sitten, kennt vor allen Dingen die Eingeborenen und weiß mit ihnen umzugehen, hat auch an allen größeren Plätzen Bekannte und sonstige Verbindungen, die ihm das Reisen erleichtern. Aber der Europäer, der zum erstenmal eine indische Reise unternimmt, kommt in eine ihm völlig fremde, verschlossene Welt, in der er sich mitunter wie verraten und verkauft fühlt, zu deren Bewohnern ihm alle inneren Beziehungen fehlen. Eine Indienreise ist keine Vergnügungsreise im banalen Sinne des Wortes. Oder höchstens für den, der sich mit ungewöhnlich großen Mitteln ein ungewöhnlich großes Maß von Komfort verschaffen kann. Für den Durchschnittstouristen bedeutet eine Indienreise immer ein ernsthaftes, nicht eben leichtes Unternehmen, zu dessen befriedigender Durchführung viel Liebe zur Sache, viel Geduld und Ausdauer gehört.

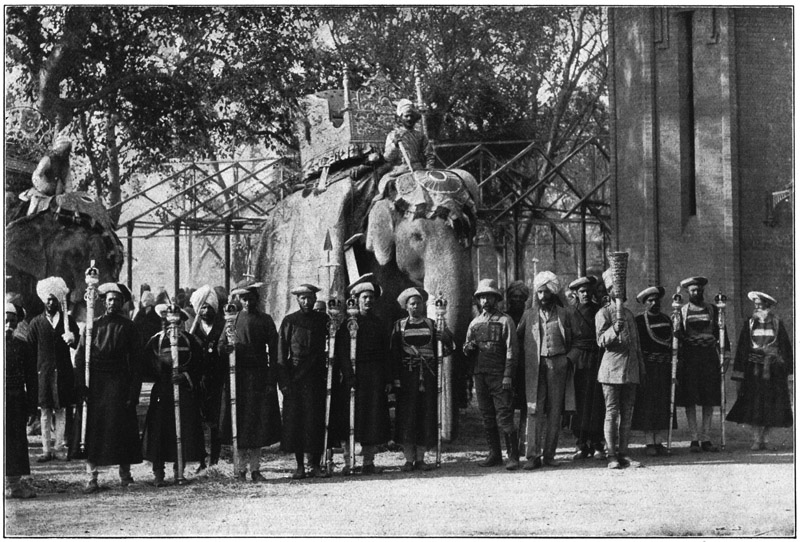

Ein indischer Maharadscha und sein Gast, umgeben von den Trägern der Hoheitszeichen (Text Seite 89)

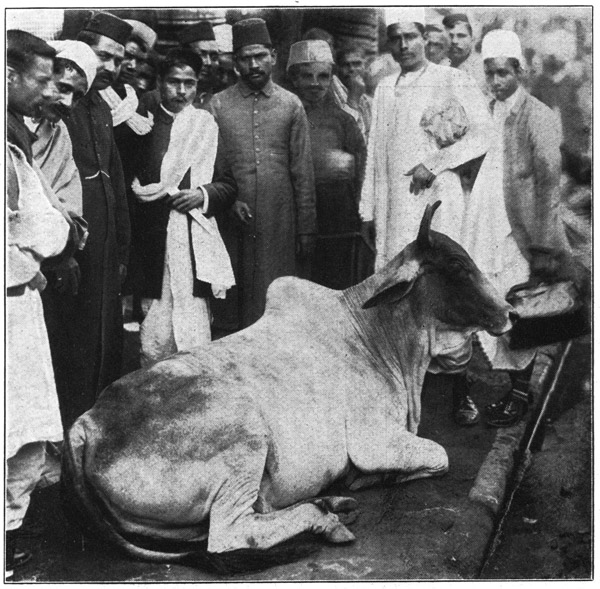

Ein heiliges Zeburind als Verkehrshindernis

Typisches Wohnhaus eines holländischen Kolonisten in Batavia

Es darf auch nicht unbeachtet bleiben, daß der Tourist gerade das, was in Indien am schönsten und interessantesten ist, überhaupt nicht zu sehen bekommt. Beispielsweise bleiben ihm die landschaftlich und ethnographisch reizvollsten Teile Südindiens wegen ihrer schweren Zugänglichkeit ebenso verborgen wie die Gebiete am Himalaya, und von den riesigen Wäldern mit ihrem Reichtum an wilden Tieren, vom Glanz der Fürstenhöfe, von Jagd und Sport, vom Leben und Treiben der Anglo-Inder, vom intimeren Leben der Eingeborenen und vielen anderen Dingen bekommt er ebenfalls kaum etwas zu sehen. Seine indischen Erlebnisse beschränken sich in der Hauptsache auf die Besichtigung einer Reihe allbekannter »Sehenswürdigkeiten«, auf tagelange Eisenbahnfahrten, zweifelhafte Hotelgenüsse und unerquickliche Erfahrungen mit den Leuten, die sich unter dem Vorwand, ihn bedienen zu wollen, an ihn herandrängen. Kein Wunder, wenn da die Schlußabrechnung nicht ganz nach Wunsch aufgeht.

Die vier Dinge: Unterkunfts-, Verpflegungs-, Bedienungs- und Verkehrswesen sind in ihrer Eigenart für das Land so bezeichnend und bei einer Indienreise von so großer Wichtigkeit, daß es sich schon lohnt, bei diesem Thema etwas ausführlicher zu verweilen.

Zunächst also die Hotelfrage. Schon im ersten Band dieses Werkes, im Ceylonbuch, wurde darauf hingewiesen, daß es wirklich gute, erstklassige Hotels in Indien nur ganz vereinzelt gibt und daß selbst in diesen Häusern vieles vermißt wird, was in jedem halbwegs einwandfreien Gasthaus Europas für ganz selbstverständlich gilt. Ihr Hauptvorzug sind die großzügig angelegten, gut eingerichteten Gesellschaftsräume: Speisesaal, Lesesaal, Rauchzimmer, Damen-, Spiel- und andere Salons, Verandas usw., die mir einer Fülle höchst bequemer Sitz- und Faulenzergelegenheiten, wie der Engländer und Amerikaner sie liebt, einen sehr angenehmen Aufenthalt bieten. Damit sind die Vorzüge der großen indischen Hotels eigentlich aber auch schon erschöpft. Denn die Gastzimmer stehen in ihrer Einrichtung ziemlich durchgängig tief unter dem, was der Europäer beanspruchen zu dürfen glaubt. Ihr Mobiliar ist schon mehr als dürftig, die Betten sind hart, überall fehlt es an Ordnung und Sauberkeit. Richtige Badezimmer mit Badewannen und Duschen kennt man in diesem Lande, wo das tägliche Baden doch eine Notwendigkeit ist, nicht; es wird nur in der Weise »gebadet«, daß man sich stehend mit kaltem Wasser begießt, das man aus einem Zuber schöpft. Auch die Nächte sind häufig peinlich genug, denn die Moskitonetze, welche die Betten verhüllen, sind oft zerrissen, so daß die lästigen und gefährlichen Stechmücken doch Zutritt zum Schläfer finden – und eine einzige, innerhalb des Netzes befindliche Mücke kann die Nachtruhe völlig vereiteln.

Lassen also schon die wenigen großen und verhältnismäßig gut geleiteten Hotels des Landes vieles vermissen, so ist es mit den kleineren Gasthäusern, von wenigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, natürlich noch viel schlimmer bestellt. Deshalb gibt der erfahrene Reisende den Dak-Bungalows oder Rasthäusern, den von der Regierung errichteten und unterhaltenen Einkehrstätten, den Vorzug. An vielen Orten ist man auf sie ohnehin schon deshalb angewiesen, weil es dort keine Hotels gibt. Die Dak-Bungalows befinden sich an allen wichtigeren, von europäischen Reisenden besuchten Plätzen und enthalten 2-6 Zimmer mit je zwei Betten, oder vielmehr nur Bettstellen mit sehr dünner Matratze; Bettwäsche, Decken und Kissen muß der Reisende mitbringen, diese Sachen sind auf indischen Überlandreisen als Gepäckzubehör unentbehrlich. Die sehr mäßigen Preise für Unterkunft und Verpflegung sind von der Behörde festgesetzt. Der Reisende hat, wenn Platz vorhanden ist, zunächst nur auf vierundzwanzigstündige Unterkunft Anspruch, darf aber länger verweilen, wenn sein Bett von keinem neuen Ankömmling belegt wird. Während die Rasthäuser in Ceylon fast durchgängig gut, zum Teil sogar recht gemütlich sind, können sie auf dem indischen Festland nur bescheidenen Ansprüchen genügen, und oft genug auch diesen kaum.

Und wie steht es mit der indischen Küche, das heißt der für den Europäer bestimmten Küche? Das ist für den Reisenden wahrlich keine unwichtige Frage, wird doch unser ganzes Wohlbefinden im wesentlichen vom Magen bestimmt und reguliert. In den ersten Tagen nach seiner Ankunft in Indien pflegt der Fremde mit der Kost, die ihm das Hotel bietet, recht zufrieden zu sein. Er bekommt verschiedene Speisen vorgesetzt, die er noch nicht kennt und die für ihn den Reiz des Neuartigen und Exotischen haben, auch manche von den Tropenfrüchten sagen ihm zu, und der neue, interessante Rahmen, in dem sich die Einnahme der Mahlzeiten abspielt, die schönen luftigen Speisesäle der großen Hotels mit ihren Windfächern, den zahlreichen braunen beturbanten Dienern, die das Servieren mit einer Art hohepriesterlicher Würde besorgen, die bunte Gesellschaft von elegant gekleideten Kolonisten und von Globetrottern aus aller Welt, alles das trägt dazu bei, die Stunden des Tiffins (Lunchs) und des Dinners mit als die angenehmsten des Tages erscheinen zu lassen. Aber der Enthusiasmus des Fremdlings hält gewöhnlich nicht lange an. Schon nach wenigen Tagen fällt ihm die Dürftigkeit des Menüs, die Fadheit der vorgesetzten Speisen auf. Immer wieder und wieder ein lederartig zähes Stück Rostbeaf, ein mit Currysauce übergossenes Hühnerbein, nur in Wasser gekochtes Gemüse, zum Schluß der ewige »Pie«, eine Art Mehlkleister mit Zucker, vom Engländer als vollgültige Mehlspeise betrachtet. Ein an fetthaltige, kompakte, schmackhafte Kost gewöhnter deutscher Magen empört sich bald gegen dieses trostlose Einerlei, gegen diese unsagbar faden, verständnis- und lieblos zubereiteten Speisen, die überhaupt erst dann nach etwas schmecken, wenn man sie mit einigen der zahlreichen Patentsaucen übergießt, von denen auf englischen Speisetafeln immer eine ganze Batterie aufgefahren ist. Mancher deutsche Reisende verdankt der englischen Kolonialküche eine derartige Magenverstimmung, daß er sich schließlich nur noch an Ham and eggs (Schinken mit Eiern gebacken) hält – daran kann auch der unfähigste Koch nichts verderben.

Woher stammen nun eigentlich diese Unzulänglichkeiten des Hotel- und Küchenwesens in Indien? Die Frage hängt aufs engste mit dem dritten Problem zusammen: der Bedienung. Sie ist, um es vorweg zu sagen, die furchtbarste Geißel nicht bloß des Touristen, sondern auch der im Lande ansässigen Europäer. Es gibt in ganz Asien nur männliche Bedienung. Stubenmädchen kennt man in indischen Hotels ebensowenig wie weibliches Küchenpersonal. Es wimmelt von bedienenden »Boys« – aber je zahlreicher die Dienerschaft, desto jämmerlicher die Bedienung. Überall lungern diese braunen Burschen rudelweise herum, in den Hallen und Gängen der Hotels und auf den Bahnhöfen, aber wenn es wirklich einmal gilt, eine Handreichung zu tun, dann drückt sich jeder mit wunderbarer Geschicklichkeit, oder stellt sich so, als ob er den Auftraggeber nicht verstehe. Jede noch so geringfügige Arbeit wird auf ein halbes Dutzend Boys und Kulis verteilt, so daß der einzelne nur lächerlich wenig leistet, dafür aber entlohnt sein will, als hätte er alles allein getan. Außerdem bedingt das Kastenwesen die subtilsten Unterscheidungen. Das Bedienungspersonal der größeren indischen Hotels gehört den verschiedensten Kasten an, von denen jede nur ein ganz bestimmtes, winziges Arbeitsressort übernehmen darf. Da gibt es Boys, die nur ganz leichte Koffer tragen – einen etwas schwereren zu tragen, verbietet ihm seine »vornehme« Kaste! Selbstverständlich verachtet jede höhere Kaste die untergeordnete und weicht der Berührung mit ihr aus. Am allerverachtetsten ist der »Sweeper«, jener Kuli, der morgens und abends den kleinen Wasserbehälter im sogenannten Badezimmer mit frischem Wasser füllt und die geheimen Kabinetts in Ordnung hält. Kein anderer Hotelbedienter gibt sich irgendwie mit diesen armen Burschen ab, die doch immerhin wenigstens etwas und wahrlich nicht das Unwichtigste tun.

Niemals wird ein indischer Boy einem Weißen gegenüber direkt unverschämt werden, das liegt nicht in seiner Natur und dafür ist er auch viel zu feig. Großes leistet er aber im passiven Widerstand, wenn ihm etwas nicht paßt oder wenn ihm der Herr nicht hinlänglich trinkgeldgebefreudig erscheint. Dann versteht er es wundervoll, sich blind und taub zu stellen oder unsichtbar zu machen. Ja, er ist eine rechte Perle, der liebe indische Boy!

Natürlich gibt es auch gute Diener, sogar ausgezeichnete, wenn man über diese oder jene kleine Schwäche, die nun einmal angeboren ist, liebevoll hinwegsieht. Dem hierzulande ansässigen Europäer gelingt es doch meistens, sich für seinen Haushalt wenigstens einen brauchbaren und verläßlichen Diener heranzubilden. Ein arger Mißstand ist die Notwendigkeit, selbst in verhältnismäßig kleinen Haushaltungen eine ganze Reihe von Boys zu beschäftigen, eben weil jeder, wie schon gesagt, nur ganz bestimmte Dienste leistet. Eine indische Familie, deren Lebenszuschnitt ungefähr dem einer gutbürgerlichen Familie in Deutschland entspricht, braucht mindestens folgendes Personal: einen Koch, einen oder zwei Boys für die gröbere Küchenarbeit und das Abwaschen, einen Oberboy zur persönlichen Bedienung der Herrschaft bei Tisch usw., zwei bis drei Boys für Zimmer- und Hausreinigung, einen Sweeper für den Toilettenraum, ferner für die etwa vorhandenen kleinen Kinder einen Boy zum Beaufsichtigen und Begleiten, einen oder zwei Boys für die Pflege des Gartens und gegebenenfalls noch einige Boys für Wagen und Pferd. Macht 10-14 Boys für einen einfachen, nach angloindischen Begriffen höchst bescheidenen Haushalt! Nun stelle man sich vor, wieviel Diener ein anspruchsvolles Hauswesen braucht und mit wieviel Ärger die Beaufsichtigung dieser ganzen, größtenteils nur faul herumlungernden Gesellschaft selbst dann verbunden ist, wenn es sich um einigermaßen gute, verläßliche Leute handelt.

Auch der Tourist kann in Indien die Begleitung eines Dieners kaum entbehren. Die hierzulande so ängstlich beobachteten Repräsentationspflichten des weißen Mannes verbieten ihm manuelle Betätigungen, die, wie zum Beispiel das Tragen eines kleineren Gepäckstücks, bei uns zuhause als selbstverständlich gelten. Nun fällt es zwar dem Diener auch nicht ein, das Gepäck zu tragen – das verbietet ihm seine vornehme Kaste! – aber er besorgt doch die Kulis, die dazu nötig sind. Er wird auch im Hotel gebraucht, denn die kleineren Hotels im Innern des Landes haben oft keine eigenen Boys und rechnen damit, daß die Reisenden von Dienern begleitet sind. Kaum entbehrlich ist der Diener bei längeren Eisenbahnfahrten zum Aufschlagen des Lagers in der Nacht und zu anderen Handreichungen. Man engagiert den Diener gleich bei der Ankunft für soundsoviel Wochen, das Angebot ist groß, der Lohn, wie landesüblich, sehr gering; auf der Eisenbahn fährt er in der dritten Klasse, während der Herr, wie das hierzulande für den Europäer kaum anders möglich ist, die erste benützt.

Was nun die Eisenbahnen betrifft, die für den Touristen, der sich auf die üblichen Routen beschränkt, als einziges Verkehrsmittel in Betracht kommen, so stehen sie auf einer bemerkenswerten Höhe der Entwicklung, umfaßt doch das ostindische Eisenbahnnetz rund 55 000 km, d. h. ungefähr ebensoviel wie vor dem Kriege das europäisch-russische mit Einschluß von Finnland. Es sind Strecken von gewaltiger Ausdehnung, auf denen man, wie etwa von Südindien nach Kalkutta oder Lahore, tage- und nächtelang zu fahren hat. Auch die Schnellzüge fahren nur mit mäßiger Geschwindigkeit, dafür ist der Betrieb sehr sicher, auch werden aus den Hauptlinien die Zeiten ziemlich pünktlich eingehalten. Da die langen Fahrten im glühenden Sonnenbrand ohne ein gewisses Maß von Bequemlichkeiten vom Europäer kaum auszuhalten wären, zeigen sich die Eisenbahngesellschaften in anerkennenswerter Weise bemüht, für Komfort zu sorgen. Die Wagen sind sehr breit und zum Schutz gegen die Sonne mit doppelten Dächern versehen, die seitlich tief herunterreichen; die Fenster haben drei bis vier verschiedene Verschlüsse, helles Glas, mattes Glas, hölzerne Jalousien usw., die man je nach dem Stand der Sonne auswechseln kann; elektrische Ventilationsfächer sorgen für Kühlung. Die Abteile der ersten Klasse, die, wie gesagt, für den Europäer allein in Betracht kommt, sind doppelt so groß wie die Abteile unserer Eisenbahnwagen und werden nur mit zwei bis vier Personen belegt, so daß jeder Reisende reichlich Bewegungsfreiheit hat; zu jedem Abteil gehört eine geräumige Toilette. Eigentliche Schlafwagen gibt es nicht, dafür werden die gepolsterten breiten Bänke nachts in Schlaflager verwandelt. Alles Lob verdient die große Dienstwilligkeit und Höflichkeit der eingeborenen Bahnhofsvorstände, die sich des europäischen Reisenden in jeder Weise annehmen.

Das klingt ja nun ganz verlockend, und dennoch hat der einigermaßen verwöhnte Fremde auch auf der Eisenbahn über vieles zu klagen. Wer die übliche Rundreise durch das Land unternimmt, hat mindestens zehn Tage und zehn Nächte im Eisenbahnwagen zuzubringen und empfindet das schließlich als eine drückende Last, eine Nervenfolter. Schon die Eintönigkeit der Landschaftsbilder ermüdet sehr. Sie lassen sich gar nicht mit Europa vergleichen, wo es selbst in den sterileren Gegenden immer wieder etwas Neues und Hübsches zu sehen gibt. Wie schon bemerkt wurde, sind die indischen Landschaften, durch welche die Hauptlinien führen, ungemein einförmig, eine endlose Folge von flachem Acker- und Steppenland, von der Hitze verbrannt, grau von Staub. Und dieser furchtbare, echt indische Staub schmuggelt sich auch trotz aller Fenstersicherungen bald ins Innere der Wagen hinein, überzieht alles mit einer dicken Schicht, dringt in Mund, Nase, Augen, ruft Kopfschmerzen hervor. Dazu die lähmende Hitze, gegen die auch der Ventilator nicht viel ausrichten kann. Brennender Durst stellt sich ein, muß aber nach Möglichkeit unterdrückt werden, denn beginnt man erst einmal mit ausgiebigem Trinken, so werden Schweißausbruch und Durst immer quälender. Überdies sind alle Getränke fad und warm. Ermattet sehnt man die Nacht herbei, die aber keineswegs die erhoffte Ruhe und Erquickung verschafft. Denn die Züge halten sehr oft und sehr lange, und an jeder Station gibt es einen Höllenlärm. Das sonst so ruhige Volk der Inder scheint auf der Eisenbahn außer Rand und Band zu sein. Bricht der Morgen an, so ist der Reisende nicht erfrischt, sondern abgespannt, übernächtig und nervös und er hat nun vielleicht wieder einen ganzen langen Tag in dem Abteil, das trotz seiner Geräumigkeit bald als Gefängnis empfunden wird, zu verbringen. Und langt er endlich am Ziel an, so hat er zunächst, ehe er ins Hotel kommt, wieder den üblichen Tanz mit den Handlangern der Fremdenindustrie zu vollführen, mit den 6-10 Kulis, die dazu gehören, um ein paar Gepäckstücke ein paar Meter weit zu tragen, mit all den Blutsaugern des Reisenden, die, was man ihnen auch geben mag, nie zufrieden sind und mit ihrem unaufhörlichen unterwürfigen, aber zähen Gebettel auch den Sanftmütigsten in einen Zustand wilder Raserei versetzen können.

Die schon einigermaßen abgegriffene Weisheit, daß man nicht ungestraft unter Palmen wandelt, findet also auch in Indien ihre Bestätigung. Wer des großen Lebensgewinnes teilhaftig wird, die Schätze und Wunder dieses Landes genießen zu dürfen, muß sich als Zugabe auch eine Reihe von Unannehmlichkeiten und Beschwerden gefallen lassen. Vielleicht sind gewisse Schattenseiten des indischen Fremdenlebens im Vorstehenden ein bißchen stark hervorgehoben worden, obwohl sicherlich mancher Leser, der Indien kennt und das alles am eigenen Leibe verspürt hat, der Meinung sein wird, daß sie noch lange nicht scharf genug gekennzeichnet sind.

Die Frage liegt nahe, woher es kommt, daß die Engländer, die doch sonst so hohen Wert auf praktische Einrichtungen und Bequemlichkeit legen, in Indien nicht für bessere Unterkunftsverhältnisse sorgen und den ärgsten Mißständen energischer zu Leibe gehen. Das hat freilich seine sehr triftigen Gründe. Sie hängen mit dem bewährten englischen Grundsatz zusammen, sich in den Kolonien so wenig wie möglich um die inneren Angelegenheiten der eingeborenen Völker zu kümmern. Für Ordnung und Sicherheit, für unbedingte Wahrung der Autorität wird mit geräuschloser Energie gesorgt, dagegen hütet man sich aber vor jeder kleinlichen Einmischung in die privaten Angelegenheiten der Eingeborenen. Deshalb leiden die Engländer unter all den Mißständen, die durch das eigentümliche soziale Gefüge des indischen Lebens, durch Kastenwesen, Armut, Schlaffheit usw. bedingt sind, lieber selbst, als daß sie den Versuch machen, reformierend wirken zu wollen. Zumal solche Versuche ganz aussichtslos wären, denn eher könnte man den Moskitos das Stechen abgewöhnen, als 300 Millionen Ostindern europäische Denkungsart beibringen!

*

Haben wir im Vorhergegangenen einige Schattenseiten des indischen Lebens, soweit es sich mit dem Leben des Fremden in Indien berührt, kennen gelernt, so wollen wir uns jetzt, um der Kontrastwirkung willen, einmal jenen Erscheinungen zuwenden, die dem Lande den höchsten Glanz verleihen und vom Schimmer des Märchenhaften verklärt sind: den indischen Fürsten und Nabobs. Schon seit den Tagen der alten arabischen Seefahrer und Kaufleute, die sich bis zu den indischen Küsten wagten und die von dort außer Waren seltener Art auch die erstaunlichsten Nachrichten von dem großen fernen Lande nach Hause mitbrachten und im Mittelmeerbecken verbreiteten, hat der Reichtum und Luxus der indischen Fürsten die Phantasie der Völker auf das lebhafteste beschäftigt. Die Kunde von unermeßlichen Schätzen, von den größten Edelsteinen der Erde und kaum vorstellbaren Kostbarkeiten, die diesen Radschas und Maharadschas gehörten, verbreitete sich bald über die ganze damalige Kulturwelt und fand, mit den üblichen Übertreibungen, ihren Niederschlag in den Erzählungen der orientalischen Märchendichter, die dann auch von der Literatur der abendländischen Völker übernommen wurden. Und hat der Realismus unserer Zeit auch manche holde Illusion zerstört, die mit dem Nimbus der indischen Großen verknüpft war, so gibt es doch an ihren Höfen auch heute noch soviel des Glänzenden, Prunkvollen, abenteuerlich Seltsamen, daß man wohl sagen darf: hier hat sich ein Stück der alten farbenbunten, bezaubernden Märchenwelt bis in die nüchterne Gegenwart hinein erhalten.

Die Zahl der ostindischen Eingeborenenstaaten mit regierenden Fürsten ist überraschend groß, fast 700, von diesen Staaten haben aber nahezu 600 einen so winzigen Umfang, daß sie als Einzelgebilde bedeutungslos sind. Die größten Eingeborenenstaaten, die mit der indischen Regierung direkt verkehren, sind dem Range der Fürsten nach: Haiderabad (13½ Millionen Einwohner), Baroda (2 Mill.), Mysore (6 Mill.), Kaschmir und Jammu (3 Millionen) und das in der inneren Verwaltung völlig unabhängige Nepal (5 Mill.). Außer den Oberhäuptern dieser Staaten sind auch die Maharadschas von Gwalior, Jaipore, Travancore, Jodhpur, Patiala, Udaipur, Bhartpur, der Holkar von Indor und die Begum (Herrscherin) von Bhopal sehr reich und von höchstem Ansehen. Die Fürsten besitzen nur zum vierten Teil erblichen Rang, zugleich mit dem Recht, in Ermangelung eines leiblichen Erben einen Nachfolger zu adoptieren. Die englische Regierung behandelt die einzelnen Fürsten je nach dem Grade ihrer Zuverlässigkeit sehr verschieden, läßt ihnen im allgemeinen innerhalb ihrer Hoheitsgebiete und in den Beziehungen zu ihren Untertanen ziemlich freie Hand, sichert sich jedoch durch geheime Überwachung gegen unangenehme Überraschungen. Die weitaus meisten Fürsten gelten für durchaus loyal, das heißt englandfreundlich; es gibt aber auch einige charaktervolle Starrköpfe, die aus ihrer persönlichen Abneigung gegen England kaum ein Hehl machen und sich nur widerwillig in den Zwang der Verhältnisse fügen.

In der Vorstellung des Europäers verbindet sich der Begriff des indischen Fürsten regelmäßig mit dem Begriff eines »Nabobs«, eines unermeßlich reichen Mannes. Es ist wahr, daß an indischen Fürstenhöfen kolossale Reichtümer angehäuft sind, vielleicht nicht so sehr an barem Geld, wie an Kostbarkeiten aller Art, an den größten und schönsten Edelsteinen der ganzen Welt und anderen Schätzen. Aber natürlich sind nicht alle 700 Fürsten Indiens gleichmäßig reich, vielmehr gibt es da auch in dieser Hinsicht die größten Unterschiede, und mancher wirkliche Nabob, wie etwa der Nizam von Haiderabad oder der Maharadscha von Jaipore, mag auf viele seiner »Kollegen« als ganz kleine, unbedeutende Leute mit größter Geringschätzung herabsehen. Die allerreichste soll die Begum von Bhopal sein, die ihr Vermögen aus Edelsteingruben bezieht. Als nächstreichster gilt der Maharadscha von Baroda mit einem Vermögen von 400 Millionen Rupien, ganz abgesehen von den unermeßlichen Sachwerten seines Besitzes.

Die Bezeichnung Nabob ist übrigens nur in Europa gebräuchlich und wird heute in Indien nicht mehr angewendet, sie stammt von dem arabischen Worte Nawab und bedeutete früher einen Ehrentitel ohne Amt, der von den indischen Großmoguls, als sie noch selbständig waren, den Provinzgouverneuren verliehen wurde. Heute führen die indischen Fürsten zumeist den Titel Radscha, das heißt König oder Herr, während Maharadscha einen Großkönig oder Oberherrn bedeutet. Aber mit der Souveränität ist es, wenigstens was die große Politik betrifft, nicht weit her, denn die indischen Fürsten stehen mit ihren 300 Millionen Untertanen vollständig unter der Oberherrschaft der Engländer, welche die Erbschaft der Ostindischen Kompagnie antraten und fortsetzten, nachdem schon durch die englischen Kaufleute und deren Armee ein Fürst nach dem andern unterjocht worden war.

Die indischen Fürsten sind keineswegs sämtlich Nachfolger uralter, vornehmer Herrschergeschlechter. Es finden sich unter ihnen Abkömmlinge von Abenteurern, die besonders zur Zeit der Ostindischen Kompagnie und ihrer Kriege mit den eingeborenen Fürsten sich aus der Soldatenkaste und anderen Kasten bis zu leitenden Stellungen aufgeschwungen hatten und schließlich als Radschas und Maharadschas anerkannt wurden. Mit der ganzen Skrupellosigkeit unbekümmerter Glücksritter verstanden es gerade diese Emporkömmlinge, ihre Schatzkammern zu füllen, indem sie den von ihnen unterjochten kleineren Fürsten einfach alles wegnahmen, was ihre Begierde reizte. Wie gesagt, entsprechen keineswegs alle indischen Fürsten den Vorstellungen, die wir von einem Nabob haben. Es gibt unter ihnen kleine »arme Teufel«, die sich mit einer kümmerlichen Zivilliste von jährlich 8000-10 000 Mark (Friedenswert) durchschlagen müssen, und das ist für einen regierenden Herrn natürlich ein bettelhaftes Einkommen. Andere wieder herrschen über viele Millionen, und ihr Einkommen kann überhaupt gar nicht ordentlich geschätzt werden, weil es außer einem riesigen festgelegten Privatvermögen noch einen großen Teil sämtlicher Staatseinkünfte umfaßt. Ja, es gibt Fürsten, denen theoretisch alles gehört, was ihr ganzes Land an beweglichen und unbeweglichen Gütern besitzt.

Schon in älteren Zeiten waren die Schatzkammern mancher indischer Herrscher in einer Weise gefüllt, daß denen, die einen Blick darauf werfen durften, die Augen übergingen. Im Schatze des Großmoguls Schah-Jehan, der in Agra in einem mit Goldblech gedeckten Turm aufbewahrt wurde, befanden sich unter anderen Edelsteine und Perlen im damaligen Werte von 60 Millionen Rupien, darunter der größte bekannte Diamant von 297½ Karat, der damals – zu Anfang des vorigen Jahrhunderts – aus 2½ Millionen Taler geschätzt wurde, während sein Wert nach dem heutigen Maßstabe der Diamantenpreise nur in ganz phantastischen Ziffern ausgedrückt werden könnte. An goldenen Schmucksachen waren für 30 Millionen, an kostbaren Stoffen für 6 Millionen Rupien vorhanden, an kunstvoll gearbeiteten Waffen und Utensilien für 22 Millionen, dazu kam eine Bibliothek von 80 000 geschriebenen Büchern wertvollster Art. Ein anderer Fürst der damaligen Zeit besaß eine ganze Sammlung von reich mit Juwelen besetzten Thronen, darunter den sogenannten Pfauenthron, der aus massivem Golde bestand und mit den zahllosen Edelsteinen, die an ihn verschwendet waren, einen Wert von 75 Millionen Talern darstellte.

Vieles von diesem alten Reichtum ist verloren gegangen, von den Eroberern und von Dieben verschleppt. Viele Fürsten aber haben wiederum gerade in der politisch ruhigen Neuzeit neue Reichtümer zusammenraffen können und als tüchtige Finanzmänner und erfolgreiche Spekulanten ihre Schatzkammern zum Bersten gefüllt. Welch ein Gegensatz zwischen dieser unermeßlichen Fülle, von der ihr Besitzer, der sich doch auch nur satt essen kann, eigentlich gar nichts hat, und der drückenden Armut, in der die weitaus meisten Bewohner des großen Landes ihre Tage hinbringen müssen! Nebenbei bemerkt, gibt es in Indien auch eine beträchtliche Anzahl bürgerlicher Nabobs. Man findet sie fast ausschließlich unter den Parsen, den Anhängern der Feuerreligion, die trotz ihres mystischen Glaubens die Güter der Welt sehr zu schätzen wissen und als gerissene Kaufleute und Wucherer Großes leisten. Eine ganze Reihe von Parsen verfügt über ein Vermögen von hundert Millionen Rupien.

Die Paläste der indischen Fürsten, die wir Nabobs nennen, sind förmliche Städte. Der Palast des Maharadschas von Mewar in Udaipur enthält beispielsweise mehr als 2000 schöne Gemächer und Riesensäle. Auf einem seiner Höfe könnte eine Armee von 16 000 Mann bequem manövrieren. Der Maharadscha von Gwalior besitzt einen Palast, in dem es allein 200 freie Plätze und Gärten gibt. Der Großzügigkeit und Weiträumigkeit dieser Hofhaltungen entspricht die ungeheure Anzahl der Diener und Beamten. Muß sich doch schon der gewöhnliche europäische Kolonist in Indien, wie vorher dargelegt wurde, selbst in einem ziemlich bescheidenen Haushalt unter dem Zwang der eigenartigen Landessitten zu seinem Mißvergnügen mit einem Dutzend und mehr Dienern umgeben. Man kann sich demnach eine Vorstellung davon machen, wieviel Tausende von Dienern, oder besser gesagt Schmarotzern, in diesen Palästen angestellt sind, von denen einer immer den andern bedient und die in ihrer Gesamtheit schließlich doch nur ein Minimum von Arbeit leisten. Die meiste Dienerschaft befindet sich in jenem Teil der Paläste, der den Namen Zenana führt, was soviel wie Harem bedeutet. In diesen für die Frauen und Nebenfrauen des Herrschers bestimmten Teil des Palastes kommt niemals ein Fremder, nur der Fürst und Hausherr darf ihn, von der Dienerschaft abgesehen, betreten. Die Räume der Zenana sind immer mit besonderem Luxus ausgestattet – vergoldete Käfige der Gefangenen, die die Haremsbewohnerinnen in der Tat ja sind.

Die großen Hofhaltungen der fürstlichen Nabobs verschlingen außerordentliche Summen. Schon der Marstall allein erfordert jährlich Millionen. Da sind vor allem die Elefanten, die als die vornehmsten Tiere Indiens zu den unentbehrlichen Repräsentationsobjekten gehören und von denen manche Radschas bis zu hundert Stück besitzen, selbstverständlich nur erlesen stattliche, gut dressierte Vertreter ihrer Art. Jeder Elefant hat eine Dienerschaft von sechs bis zwölf Personen. Für die Prunkelefanten, die nur bei festlichen Gelegenheiten gebraucht werden, gibt es eine fast unschätzbare Ausstattung an kostbaren Decken von Goldbrokat, mit Perlen, Diamanten, Rubinen, Smaragden besetzt, ebenso einen besonderen Kopfschmuck und endlich mit Edelsteinen besetzte goldene Einfassungen der Stoßzähne. Die Howdah auf dem Rücken der Elefanten, in welcher der Fürst mit seinen nächsten Angehörigen und dem Schirmträger sitzt, ist allein ein Vermögen wert durch die Ausschmückung mit Goldblech und die verschwenderische Verwendung anderen kostbaren Zierats. Außer den Elefanten werden Kamele der besten Zucht als Zug- und Reittiere benützt, daneben findet man in dem Marstall aber auch zahlreiche persische und arabische Pferde der edelsten Rassen, die die sorgfältigste Pflege genießen. Man kann sich denken, daß der Unterhalt dieser Tiere und die viele Dienerschaft, die für sie nötig ist, jährlich riesige Summen verschlingt.

Jeder Nabob hat auch ein kleines Heer von eigenen Priestern, die täglich Gebete für das Wohl des Fürsten verrichten und die Verteilung seiner Almosen besorgen. Zum Haushalt gehören ferner besondere Astrologen, die in den Gestirnen lesen und dem Fürsten gute und böse Tage voraussagen.

Manche von den Fürsten kleiden sich ganz und gar europäisch und legen nur bei prunkvollen Festen das malerische indische Kostüm wieder an. Einige von ihnen haben auch schon Europäerinnen geheiratet. Die meisten lassen ihre Söhne in England erziehen, wo sie völlig die Manieren und auch die Kenntnisse gebildeter junger Engländer annehmen. Die aufgeklärtesten Fürsten unternehmen auch häufig Reisen nach Europa und halten sich in den dortigen Hauptstädten längere Zeit auf, natürlich als sehr willkommene Gäste, da sie den Hotels, in denen sie dann mit ihrem Gefolge ganze Etagen bewohnen, und den Kaufleuten, bei denen sie Einkäufe machen, reichlich zu verdienen geben. Zur Krönung des verstorbenen Königs Eduard VII. waren allein 200 Radschas und Maharadschas nach London gekommen und am dortigen Hof feierlich empfangen worden. Die Schmucksachen, die sie bei dieser Gelegenheit trugen, übten in ihrer Häufung eine geradezu blendende Wirkung aus, so daß die Londoner Geheimpolizei, die diesen Massenauflauf juwelenstrotzender Fürstlichkeiten zu überwachen und zu beschützen hatte, erleichtert aufatmete, als die Herrschaften ohne irgendeinen Verlust wieder heimwärts fuhren.

Immer steht der Radscha und sogar der Maharadscha unter der Aufsicht eines englischen »Residenten«, einer Art Gouverneur, und die sämtlichen Residenten stehen wieder unter der Kontrolle des Vizekönigs von Indien. Diese stolzen und in Wirklichkeit doch so abhängigen indischen Fürsten dürfen ohne Erlaubnis Englands so manches nicht tun, was jedem Privatmann ohne weiteres erlaubt ist. Zum Beispiel dürfen sie sich untereinander nur dann Besuche abstatten, wenn sich die Residenten damit einverstanden erklären. Sie dürfen sich Leibwachen halten, die jedoch ganz und gar nach dem Willen der Engländer organisiert und bewaffnet sind. Die größeren Heereskörper einiger Maharadschas stehen unter dem Oberkommando englischer Offiziere. Diese unermeßlich reichen Nabobs müssen bei allem Glanz und aller scheinbaren Machtfülle persönliche Freiheiten entbehren, die selbst dem geringsten ihrer Untertanen nicht verwehrt sind. Nicht einen Schritt außerhalb seines Palastbezirkes darf der Maharadscha ohne den Willen des Residenten tun, sogar seine Korrespondenz unterliegt einer gewissen Kontrolle. Vollkommen unabhängiger Herr ist dieser arme Überreiche also eigentlich nur in der Zenana, in der Frauenabteilung seines Palastes, die, wie schon erwähnt, keines Fremden Fuß betreten darf.

Was macht nun eigentlich so ein reicher Mann, ein Radscha oder Maharadscha, den ganzen Tag – so mag vielleicht sich mancher fragen. Leidet er nicht an schrecklicher Langeweile, muß ihm die erdrückende Fülle irdischer Schätze und Genüsse nicht ebenso zum Überdruß werden wie die sklavische Unterwürfigkeit seiner Umgebung?

Nun, was Beschäftigung betrifft, so fehlt es daran den Fürsten Indiens keineswegs, am allerwenigsten den kleineren unter ihnen. Denn gerade in den kleinen und kleinsten Fürstentümern haben sich die alten patriarchalischen Verhältnisse bis in unsere Zeit hinein erhalten, dort ist der Radscha noch im wahren Sinne des Wortes der »Vater des Vaterlandes«, der sich nicht bloß um die politischen Angelegenheiten – die in diesen Duodezstaaten ja nicht gerade überwältigender Art sind – sondern ganz besonders auch um die privaten Interessen seiner Untertanen höchst persönlich zu kümmern hat. Das erwartet sein Volk von ihm, das dem Radscha, dem Vollstrecker der göttlichen Gerechtigkeit auf Erden, unbegrenztes Vertrauen entgegenbringt und in allen möglichen Angelegenheiten sein Urteil, seine Entscheidung zu hören verlangt. So hält der Fürst in der dazu bestimmten Halle seines Palastes täglich einige Stunden »Durbar« (Versammlung, Verhandlung) ab, läßt sich Streitfälle vortragen, hört die Parteien, fällt Urteile, nimmt Petitionen entgegen, bestraft Schuldige, begnadigt Bestrafte, kurz, erledigt als wohlwollender Autokrat alle die zahllosen Dinge, mit denen man an ihn herantritt, und wenn er dieses Pensum hinter sich hat, so blickt er auf eine wahrlich nicht unbeträchtliche Leistung zurück. Den großen Fürsten, wie etwa dem Maharadscha von Haiderabad mit nahezu 14 Millionen Untertanen, ist eine so intime und ins Einzelne gehende Fühlungnahme mit ihrem Volk natürlich nicht möglich. In diesen umfangreichen Eingeborenenstaaten nehmen große und komplizierte Verwaltungsapparate dem Herrscher den Hauptteil der Regierungssorgen ab. Aber es bleibt für ihn trotzdem noch gerade genug zu tun übrig, denn den mannigfachen und umständlichen Repräsentationspflichten, die mit der Würde eines orientalischen Herrschers verknüpft sind, darf er sich nicht entziehen. Die Audienzen und Empfänge, die gottesdienstlichen Handlungen, die feierlichen Aufzüge, alles das nimmt einen guten Teil des Tages in Anspruch. Ein indischer Fürst darf nicht wie das Veilchen im Verborgenen blühen, darf sich nicht als Sonderling, wie etwa Ludwig II. von Bayern, in menschenscheuer Einsamkeit verstecken. Das Volk will ihn sehen, will an seinem und seines Hofes Glanz die Augen werden. Es wäre sehr irrig zu glauben, daß das indische Volk, weil es zum weitaus größten Teil aus Armen und Ärmsten besteht, den Reichtum und Luxus seiner Fürsten mit Neid und Mißgunst betrachtet. Auch in dieser Hinsicht unterscheidet sich die Denkweise des Inders völlig von der des Europäers. Gerade im Gegenteil verlangt hier selbst der kleinste »Mann von der Straße« von seinem Radscha die größtmögliche Entfaltung von Glanz, er ist stolz darauf, einen so mächtigen, reichen Herrscher zu haben, der mit seinen riesigen Mitteln prunkende Schauspiele zu bieten vermag.

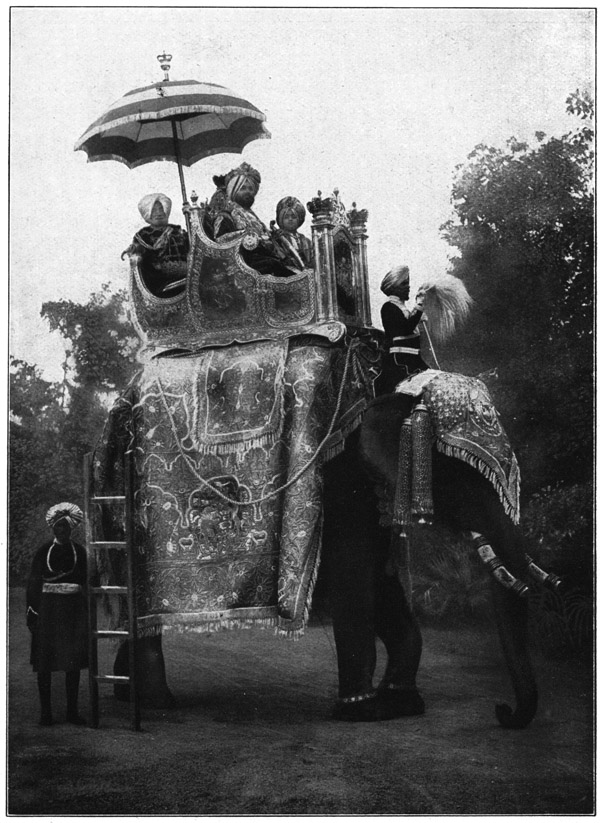

Der Radscha von Kapurthala auf seinem Prachtelefanten

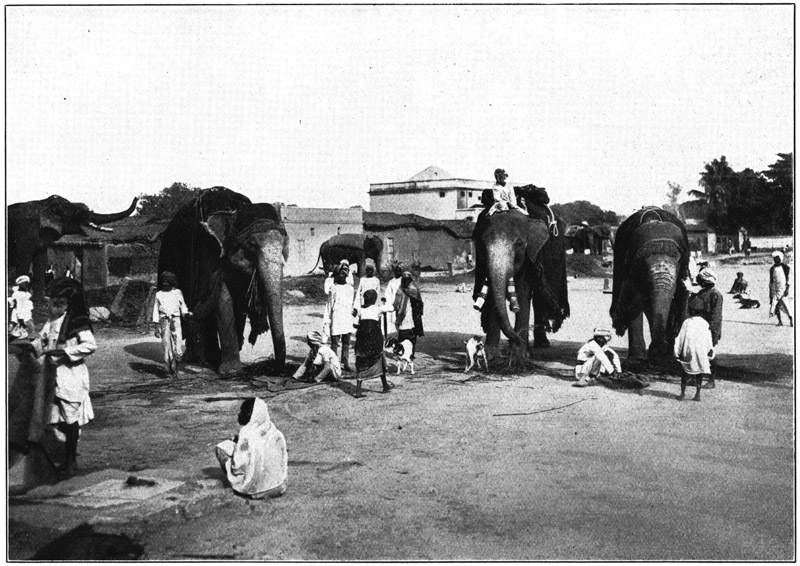

Elefanten des Nizam von Haiderabad beim Frühstück (Text Seite 110)

Eben die Veranstaltung derartiger Schauspiele in Gestalt von Aufzügen, Paraden, religiösen Zeremonien, Großwildjagden, Turnieren, Sportfesten, Spielen und sonstigen Lustbarkeiten ist es, die den Radscha neben den eigentlichen Staatsgeschäften und den Empfängen so sehr in Anspruch nimmt, daß ihm von den vierundzwanzig Stunden des Tages nicht allzuviele für seine intimen Privatangelegenheiten übrig bleiben, Was die verschiedenen Arten des Schaugepränges und Augenschmauses betrifft, so haben die indischen Höfe da ihre gewissen Spezialitäten. Aber bei allen spielen die Tiere eine Hauptrolle, in erster Linie die Elefanten, die als die würdevollsten Vertreter der indischen Tierwelt seit dem grauesten Altertum die Favoriten der Herrscher Indiens waren und noch heute mit wahrhaft königlichen Ehren behandelt werden.

Um an einem charakteristischen Beispiel zu zeigen, was an indischen Fürstenhöfen dem Volk an derartigen Tierschauspielen geboten wird, sei hier die Schilderung eines der seit alters berühmten Elefantenkampfspiele wiedergegeben, die der Maharadscha von Baroda, ein echter Nabob, zum Ergötzen seiner Untertanen von Zeit zu Zeit zu veranstalten pflegt. Zu diesen Vorstellungen, die regelmäßig an höheren Festtagen stattfinden, drängt sich das Volk von Baroda, hoch und gering, in solchen Massen, daß die Galerien und Wälle, welche die 20 000 Quadratmeter große Arena umgeben, schon in den frühesten Morgenstunden Kopf an Kopf besetzt und belagert sind, obwohl das Schauspiel erst nachmittags vier Uhr beginnt. Die Schilderung eines Zuschauers lautet:

»Das Programm, das für uns europäische Gäste in englischer Sprache gedruckt war, umfaßte als einzelne Nummern der Vorführungen: Papageivorstellung, Schwertkämpfe, Ringkampf, Widder – und Stierkämpfe, Elefantenduell, Verfolgung eines Pferdes durch einen Elefanten. Es stand uns also ein reichlich bemessener Genuß bevor, der mehr als drei Stunden dauern sollte. Auf die ersten vier Nummern des Programms will ich nicht näher eingehen, sondern nur das Elefantenduell schildern. Die Kampfelefanten werden zu diesen Schauspielen nach Jahrhunderte alten Erfahrungen sorgfältig trainiert. Da es den Dickhäutern bei ihrer Gutmütigkeit in normalem Zustand nicht einfallen würde, aufeinander loszugehen, läßt man nur solche Elefanten miteinander kämpfen, die sich im »Musth« befinden. Darunter versteht man in Baroda einen Zustand haibverrückter Erregtheit, der durch Einsperren der Tiere und eine besondere, übermäßig kräftige Fütterung hervorgerufen wird. Es kämpfen nur männliche Elefanten. Der Maharadscha von Baroda treibt großen Elefantenluxus, er hat immer 60-70 Tiere, darunter Prachtexemplare, in seinen Kraalen. Aber das ist nichts gegen seinen verschwenderischen Vorgänger, der mindestens 200 Elefanten hielt und für die Pflege und Unterhaltung der Tiere ungeheure Summen ausgab.

Man hatte zu unserer Vorstellung ein paar besonders feine, als Raufbolde bekannte Kampftiere im Alter von 32 bzw. 42 Jahren bestimmt. Als sie, mit ihren Mahouts auf dem Rücken, die Arena betraten, waren sie an allen Vieren stark gefesselt, die Leitketten wurden von weißgekleideten Wächtern gehalten. Auf dem Rücken trugen sie eine ganz kleine Nara (Seilsattel) und auf dem Nacken ein Seilkoller, in das der Mahout beim Reiten die Füße steckt. Die Mahouts waren mit Stachelstöcken ausgerüstet, und die Wächter oder Elefantadors, wenn man diese keineswegs indische Bezeichnung gebrauchen darf, von denen etwa zwei Dutzend die Tiere umschwärmten, trugen einen zwölf Fuß langen, mit scharfer Spitze versehenen Bambusspeer. Nach einem feierlichen Rundgange um die Arena, der allen Zuschauern Gelegenheit bot, sich von den guten körperlichen Eigenschaften der Tiere zu überzeugen, wurden die Elefanten in die Mitte der Arena geführt und von ihren Fesseln befreit.

Kaum spürten die bis dahin ziemlich ruhigen Dickhäuter, daß sie nichts mehr an ihrer Bewegungsfreiheit hinderte, als sie, wie von der Tarantel gestochen, mit Schnauben und Trompeten aufeinander losstürzten und mit ihren mächtigen Schädeln so wütend zusammenstießen, daß es laut krachte. Jeder versuchte den Gegner zu werfen, aber die Tiere sind so vorzüglich abgerichtet, daß sie niemals von ihren Stoßzähnen oder Rüsseln Gebrauch machen, sondern ihre ganze Kraft auf den Druck mit der Stirn konzentrieren. Entweder schwenken sie die Rüssel zur Seite oder lassen sie zwischen den Stoßzähnen herunterhängen. Wenn der Kampf längere Zeit gedauert hat, ohne daß einer der Streiter seinen Gegner zu werfen vermochte, so trennen sie sich und laufen rund um die Arena, ehe sie wieder aufeinander losgehen und das Duell in einem neuen Gange fortsetzen. Wollte man den Elefanten gestatten, den Kampf bis zur »Abfuhr« des einen weiterzuführen, so wäre die Gefahr vorhanden, daß der in höchster Erregung befindliche Sieger den Überwundenen zerstampft. Da eine solche Grausamkeit weder dem Maharadscha noch seinen friedfertigen Untertanen gefallen würde, abgesehen von dem hohen Wert der Tiere, so tut man dem Kampf, wenn er in eine kritische Lage kommt, immer beizeiten Einhalt. Das geschieht durch Abbrennen einer größeren Menge Schießpulver. Durch das Puffen und Qualmen werden die Elefanten so erschreckt, daß sie voneinander ablassen, sich ängstlich an die Arenawände drücken und dort leicht wieder gefesselt und in die Ställe zurückgebracht werden können.

So verlief auch das Duell bei unserer Vorstellung. Die Tiere gingen forsch drauf los, und es war in der Tat ein spannendes Schauspiel, die beiden mächtigen Körper so Stirn an Stirn, die Hinterbeine krampfhaft auf den Boden gestemmt, miteinander ringen zu sehen. So oft einer bei einem erneuten Anprall einen besonders Wuchtigen abbekommen hatte, brach er aus und stellte sich erst wieder nach einiger Zeit »auf die Mensur«. Hin und wieder nahm der Zweikampf so heftige Formen an, daß der Sand der Arena unter dem Gestampf der gewaltigen Beine nach allen Seiten prasselte und eine Staubwolke die Körper verhüllte. In solchen Augenblicken des Höhepunktes des Duells ging es wie ein dumpfes Brausen durch die riesige Zuschauermenge.

Die Schlußnummer des Programms bescherte uns die Verfolgung eines Pferdes durch einen Elefanten. Als sich das eine Eingangstor öffnete, wurde unter Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln ein sehr kräftiger, höchst ungebärdiger Elefant in die Arena geführt. Er befand sich derartig im »Musth«, daß nicht einmal sein eigener Mahout sich ihm nähern durfte und die Speere der Elefantadors oft in Tätigkeit treten mußten, um ihn in der gewünschten Richtung zu dirigieren. Kaum fühlte er sich seiner Ketten entledigt, als er auch schon mit drohend erhobenem Rüssel auf den Nächststehenden zusprang, der sich nur durch schleunige Flucht in eine der Wallöffnungen retten konnte. Beim Fortlaufen läßt der Elefantador seinen Speer hinter sich nachschleifen, um die Aufmerksamkeit des Tieres von sich ab- und auf den Speer hinzulenken; gewöhnlich fällt der Elefant in seiner blindwütigen Erregung auch auf diesen Trick herein und packt den Speer, um ihn wie ein Streichhölzchen zu zerbrechen. Immer bleibt das Spiel der Speermänner, die eine ähnliche Rolle wie die Picadores beim Stierkampf spielen, ein waghalsiges Unternehmen, denn sie müssen sich sehr auf die Behendigkeit ihrer Beine verlassen. Auch bei dieser Vorstellung wurde ein schon bejahrter Speermann vom Rüssel des Elefanten erwischt, ehe er sich durch einen der Notausgänge in Sicherheit bringen konnte. Wären ihm nicht die Kollegen rasch zur Hilfe geeilt, indem sie den Elefanten durch Speerstiche und Pulverentzündungen verscheuchten, so hätte die Sache wahrscheinlich ein böses Ende genommen. Wie ich später hörte, erhielt der Mann zur Entschädigung für die ausgestandene Angst vom Maharadscha ein größeres Geldgeschenk.

Nachdem das Spiel der Speermänner zum Ergötzen der Zuschauermenge längere Zeit gedauert hatte, erschien in der Arena ein edles arabisches Pferd, das sofort vom Elefanten ausgenommen und verfolgt wurde. Das Pferd, das an diesen Sport anscheinend schon gewöhnt war und seinen Gegner kannte, nahm die Sache offenbar durchaus nicht ernst. Bald tänzelte es vor dem Elefanten, gerade als ob es ihn necken wollte, mit graziösen Bewegungen hin und her, bald schoß es pfeilschnell geradeaus davon oder umkreiste eine der in der Arena errichteten runden Estraden, wobei der unbeholfene Elefant, der solche scharfen Kurven nicht mühelos nehmen konnte, eine ziemlich lächerliche Rolle spielte. Es hielt nicht leicht, ihn nach Beendigung des Schauspiels wieder einzufangen und zu fesseln, da das ohnehin schon ungebärdige Tier durch die Jagd immer erregter und wilder geworden war. Nach Schluß der ganzen, ein bißchen mittelalterlich anmutenden Vorstellung gab der Maharadscha durch Erheben von seinem Sitz das Zeichen zum Aufbruch, und sicherlich höchst befriedigt von dem Genuß räumten die vielen Tausende von Zuschauern die Sitz- und Stehplätze rings um die Arena.«

*

Welch ein Gegensatz zwischen dem Prunk und dem Glanz der Großen Indiens und der mehr als bescheidenen Art und Weise, wie der indische »kleine Mann«, das heißt etwa 95 Prozent der Bevölkerung, sein Leben fristet!

Der flüchtige Tourist, dem die Fülle der Erscheinungen keine Vertiefung in Einzelheiten gestattet, die Jagd auf »Sehenswürdigkeiten« auch gar keine Zeit dazu läßt, kann in den breiten Massen des indischen Volkes, wie es ihm entgegentritt, ebensowenig subtilere Unterscheidungen machen, wie in dem Gekribbel eines Ameisenhaufens. Er sieht nur »Inder« schlechthin, die kompakte Masse von äußerlich ziemlich gleichartigen Wesen. Vielleicht fällt ihm dann und wann einmal ein Unterschied zwischen dem einen und dem andern auf, aber im allgemeinen macht das Volk auf ihn doch den Eindruck einer geschlossenen Einheit.

Das ist eine völlig irrige Ansicht. Die Bewohner Ostindiens sind weit davon entfernt, eine völkische Einheit darzustellen, sie zerfallen im Gegenteil in eine Menge sehr verschiedenartiger Rassen, wie es schon in den mannigfachen Schattierungen der Hautfarbe zum Ausdruck kommt, die vom tiefsten Schwarzbraun bis zum zarten Elfenbeinweiß alle Farbentöne zeigt. Ebenso groß ist die Mannigfaltigkeit der Sprachen, innerhalb welcher es wieder eine unübersehbare Menge von Mundarten gibt. So gibt es z. B. allein im Pandschab 20 Sprachen und 87 Mundarten, in Assam 54 Sprachen und 120 Mundarten, in Niederbengalen 60 Sprachen und 124 Mundarten! Selbst das größte Sprachengenie wäre nicht in der Lage, sich auch nur die allerwichtigsten Hauptsprachen Indiens anzueignen. Aber auch auf sozialem Gebiet, und dort am allermeisten, herrscht eine ungeheure Zerklüftung, bedingt durch das Kastenwesen, von dessen weitschichtiger Gliederung sich der Europäer kaum eine annähernd richtige Vorstellung macht. Gibt es doch unter den Hindus mehr als 3000 Kasten, die nicht miteinander verkehren und heiraten! Für die Grundsätze, nach denen der Rang der Kaste bestimmt wurde und noch heute bestimmt wird, fehlt uns jedes Verständnis, so vollkommen verrückt erscheinen sie uns. Gewisse Berufe, die uns höchst nützlich und ehrenwert dünken, wie Jäger, Fischer, Weber, stehen auf der Stufenleiter der Kaste ganz unten, andere wieder, wie Schreiber, ganz oben. Selbst innerhalb eines Berufes werden noch peinliche Unterschiede der lächerlichsten Art gemacht. So gehen z. B. in einer Gegend Indiens jene Fischerfamilien, die ihre Netze von rechts nach links flechten, keine Ehebündnisse ein mit den andern, die es umgekehrt von links nach rechts zu tun pflegen … Jede Kaste bildet eine abgeschlossene Welt für sich und steht den Volksgenossen der anderen Kaste völlig gleichgültig oder gar feindlich gegenüber.

Wer sich diese Zerklüftung des indischen Volkes durch Rassen- und Sprachenunterschiede und vor allem durch das furchtbare Kastenwesen vor Augen hält, wozu dann auch noch die Verschiedenheit der religiösen Glaubensbekenntnisse kommt, der findet von selbst die Antwort auf die so häufig gestellte Frage, wie es nur möglich sei, daß 300 Millionen Menschen sich von einer ganz geringen Anzahl landfremder weißer Herren beherrschen lassen, anstatt sich dagegen aufzulehnen. Die nationale Uneinigkeit der Inder ist es, die Indien trotz seiner riesigen Größe und Bevölkerungszahl zu einem verhältnismäßig so leicht zu lenkenden Staatswesen macht. Hingabe an nationale Ideale, an das alles umfassende Vaterland kennt nur ein verschwindend geringer Bruchteil des Volkes, die große Masse steht diesen abstrakten Dingen mit stumpfer Gleichgültigkeit gegenüber, sie hat nur Interesse für ihre persönlichen Angelegenheiten, ihre Kaste und ihre Religion. Der politische Horizont des Durchschnittsinders ist von der denkbar größten Beschränktheit. Freilich gibt es auch in Indien glühende Patrioten, sogar politische Fanatiker und eine englandfeindliche, von indischen Intellektuellen geleitete Eingeborenenpresse, die schärfste Opposition treibt und darin oft bis an die äußerste Grenze des eben noch Zulässigen geht – aber das alles bleibt auf bestimmte kleine Kreise beschränkt und berührt die breiten Schichten des Volkes kaum, die niemals eine Zeitung in die Hand bekommen, weil sie überhaupt nicht lesen können. Etwas wirksamer ist schon die mündliche Agitation, die von fanatischen Fakiren und religiösen Wanderrednern betrieben wird. Aber auch sie bleibt immer auf gewisse eng begrenzte örtliche Erfolge beschränkt. Dem Umsichgreifen panindischer Ideen, die der britischen Herrschaft gefährlich werden könnten, stehen auch die Sonderinteressen und Eifersüchteleien der zahlreichen Fürsten entgegen. Es wäre kaum denkbar, alle diese großen, kleinen und kleinsten Potentaten unter einen Hut zu bringen, jeder verfolgt seine persönlichen Interessen und die allermeisten denken gar nicht daran, sich gegen eine Oberherrschaft aufzulehnen, die ihnen, wenn sie auch viele ihrer Rechte stark beschränkt, doch völlige Sicherheit und Schuh vor Angriffsgelüsten übelwollender Nachbarn gewährleistet. In früheren Zeiten haben die indischen Fürsten fortwährend Krieg miteinander geführt (damals waren sie deshalb auch noch energisch und kampferprobt), jetzt leben sie in Ruhe dahin und haben sich mit geringen Ausnahmen mit der unabänderlichen Tatsache, dekorative Vasallen des Kaisers von Indien zu sein, längst abgefunden.

Sicherlich wird auch für Indien einmal die Zeit der Reformen, die Zeit einer Erneuerung des Geistes, der Besinnung auf gemeinschaftliche nationale Ideale kommen, sowie der Überzeugung, daß es sich schon lohnt, für solche Ideale zu kämpfen und zu leiden. An Ansätzen dazu fehlt es ja nicht. Die fanatischen Verfechter des Kastenwesens, dieses stärksten Hemmnisses jeglichen Fortschritts, klagen schon lebhaft darüber, daß an den Schranken der Kaste immer stärker gerüttelt wird, daß das Volk die strengen Vorschriften und Überlieferungen immer lässiger behandelt und die Verstöße dagegen immer duldsamer hinnimmt. Das ist besonders in den großen Städten der Fall. Gewiß, auch das indische Kastenwesen ist nicht für alle Ewigkeit konstruiert, und einmal kommt der Tag, wo es vielleicht nur noch eines letzten Anstoßes durch eine besonders kraftvolle Persönlichkeit bedarf, um diesen ganzen künstlichen Bau zu zerstören. Aber es wird wohl noch viel Wasser den Ganges und den Indus hinunterströmen, bis das indische Volk für die Befruchtung durch neue Ideen, für das Einschlagen neuer Entwicklungswege reif und bereit ist.

Dieses Volk lebt in seiner kompakten Masse in größter Bedürfnislosigkeit und Armut dahin. Wohl gibt es auch in Indien außer den überreichen und reichen Leuten eine soziale Oberschicht, die materiell sehr gut fundiert ist und über die Mittel verfügt, sich das Leben recht angenehm zu gestalten. Aber das ist nur eine verhältnismäßig winzige Schicht, denn die große Masse der Hindus, die mehr als zwei Drittel der Gesamtbevölkerung Indiens ausmachen, verbringt das Leben in Armut und einer Einfachheit, für die selbst dem letzten deutschen Proletarier das Verständnis fehlen würde. Die Nahrung ist vorwiegend vegetabilisch, hauptsächlich aus Reis und Hülsenfrüchten bestehend, nur an den Küsten und in anderen fischreichen Gegenden werden auch Fische gegessen. Fleisch kommt nur zuweilen an Festtagen in Gestalt von Ziegen- und Schaffleisch auf den Tisch, aber nur für die Männer. Anderes Fleisch, sowie Eier und geistige Getränke sind für den Hindu verboten. Die männlichen und die weiblichen Familienmitglieder nehmen ihre Mahlzeiten getrennt ein; zuerst essen die Männer, die sich natürlich die besten Bissen zu Gemüte führen, dann kommen die Frauen dran und halten sich an das, was für sie übrig geblieben ist. Nur am Hochzeitstage sitzt die Frau mit ihrem Gatten zusammen beim Mahl. Besser leben die Mohammedaner, die als Fleischesser kräftiger und tüchtiger als die Hindus und diesen auch in geistiger Beziehung im allgemeinen überlegen sind, es deshalb auch zu größerem Wohlstand bringen. Ebenso dürftig wie die Ernährung sind die Wohnungen der großen Volksmasse. In den Städten lebt das Volk dicht zusammengedrängt in engen, dumpfen, unsauberen Räumen, auf dem Lande in elenden Hütten, die, meistens aus Lehm errichtet, oft genug von einer Regenflut einfach aufgelöst und weggespült werden. Der Gesundheitszustand läßt deshalb viel zu wünschen übrig. Wirklich kräftige Männer findet man in Indien recht selten, die meisten sind unterernährt, schlaff, energielos. Den jämmerlichsten Eindruck machen oft die Kinder. Krankheiten aller Art finden unter diesen Umständen den günstigsten Boden, in manchen Gegenden heischt die Malaria furchtbare Opfer, und Pest und andere schwere Seuchen, von denen der hygienisch lebende weiße Kolonist kaum betroffen wird, raffen jährlich Hunderttausende dahin. Mit stumpfsinniger Ergebung fügt sich der Eingeborene in das, was seiner Meinung nach doch nicht bekämpft werden kann. Den von der Regierung angeordneten Maßregeln zur Bekämpfung der Seuchen setzt er passiven, manchmal auch aktiven Widerstand entgegen. Tritt nun einmal, wie es so häufig geschieht, in irgendeiner Gegend des Riesenreiches wegen Mißernte eine lokale Hungersnot ein, so steht ihr das entnervte Volk mit fatalistischem Gleichmut gegenüber. Die unterernährten Körper können der Hungersnot und ihren Folgeerscheinungen, Krankheiten aller Art, keinen nachdrücklichen Widerstand leisten, massenweise fallen sie dem furchtbaren Gespenst zum Opfer, ganze Dörfer, ganze Distrikte, ganze Provinzen sterben aus. Im Verlauf von zehn Jahren, von 1895 bis 1905, sind in Indien nicht weniger als acht Millionen Menschen durch Hungersnot hinweggerafft worden! Es muß dabei anerkannt werden, daß die Regierung sich alle Mühe gibt, durch vorbeugende Maßregeln sowohl die Hungersnot wie auch die Seuchen zu bekämpfen. Aber alles scheitert an den Vorurteilen, der Gleichgültigkeit und dem passiven Widerstand der Hindus. Die Ursache der Mißernten, die Dürre, ließe sich durch bessere Bewässerung der Felder, wenn auch nicht völlig, so doch zum guten Teil beseitigen – aber da nur eine einzige Kaste das Anlegen von Brunnen besorgen darf, verharrt die Bewässerung des Landes bei ihrem ganz unzulänglichen Zustand. Statt das durch Futtermangel darbende Rindvieh zu schlachten und sich mit seinem Fleisch über die schlimmste Zeit hinwegzuhelfen, läßt der Hindu es lieber verenden und verwesen, weil ihm die Religion den Genuß von Rindfleisch verbietet. Sanitäre Vorbeugungsmaßregeln gegen Seuchen sind nicht einmal mit Gewalt durchzuführen, und da es mit der Reinlichkeit der Inder trotz ihrer so genau befolgten rituellen Waschungen (im schmutzigsten Wasser und ohne Seife!) nicht weit her ist, finden hier Cholera, Fieber und Pest den üppigsten Nährboden. Im Jahre 1904 wurden in Indien viereinhalb Millionen Menschen von Fiebern verschiedener Art dahingerafft, und seit dem ersten Auftreten der schwarzen Pest im Jahre 1896 sind dieser schrecklichen Krankheit etwa fünfzehn Millionen Inder erlegen! Unbekümmert darum, daß keine hundert Meter von ihm entfernt die Leichen der an der Pest Gestorbenen unter freiem Himmel verbrannt werden und der widerwärtige Geruch die Luft erfüllt, drängt sich das Volk im Trubel der religiösen Feste zusammen, unbekümmert um den Anblick der Tragbahren, auf denen die plötzlich Erkrankten davongetragen werden.

Es läßt sich denken, daß es bei einer derartigen Indolenz der Bevölkerung für die Regierung auch beim besten Willen fast unmöglich ist, die furchtbarsten Bedrücker Indiens, Hungersnot und Seuchen, in durchgreifender Weise zu bekämpfen.