|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Sie sagen, daß das Gesetz der Liebe ebenso für die Politik wie für das persönliche Leben gelte.«

Allerdings; es gilt doch für das ganze Leben, für alles Handeln und Tun. Alle vernünftige und ehrliche Politik ist Durchführung und Festigung der Humanität nach innen und außen; die Politik muß, wie alles, was wir tun, konsequent ethischen Gesetzen untergeordnet werden. Ich weiß, daß es Politiker gibt – vor allem diejenigen, die sich für ungeheuer praktisch und klug halten –, denen diese Forderung nicht gefällt; aber die Erfahrung, nicht nur meine, lehrt, wie ich glaube, daß eine vernünftige und ehrliche Politik am wirksamsten und praktischsten ist. Am Ende haben die sogenannten Idealisten immer Recht und tun für den Staat, das Volk und die Menschheit mehr als die Politiker, die man Realpolitiker und klug nennt. Die Klugen sind am Ende dumm.

»Nur daß die Idealisten zu ihrer Zeit Unrecht zu haben pflegen.«

Manchmal, manchmal auch nicht: auch in der Politik mahlen Gottes Mühlen langsam, aber sicher. Wenn ich von Sittlichkeit in der Politik spreche, so denke ich vor allem an politische Taktik und die ganze Administrative; gerade die politische Praxis muß sittlich sein. Allerdings unterliegt auch das politische Programm der Ethik. Politik kann ich ebenso wie das ganze Leben des Einzelnen und der Gesellschaft nur sub specie aeternitatis auffassen.

Natürlich, ein anständiges und sogar erhebendes politisches Programm schreibt manch einer. Etwas anderes ist es, die Administrative zu kennen und sie anständig auszuüben; und wieder etwas anderes ist es, zu begreifen, worauf es zu gegebener Zeit für den Staat und die Nation ankommt, in schweren und verhängnisvollen Augenblicken den Weg zu zeigen, das geeignete Vorgehen zu bestimmen – und zu führen. In diesem Sinne spricht man von höherer Politik und unterscheidet zwischen Staatsmann und Politiker oder gar Politikaster; Palacký und Rieger nannte man als höchste politische Autoritäten Führer und Väter der Nation. So aufgefaßte Politik ist der Versuch, den gegebenen Augenblick im Strom der Geschichte zu verstehen, solch ein Politiker wird die Vergangenheit seines Staates und seines Volkes kennen, wird ihre Gegenwart begreifen, wird ihre Zukunft im Sinn haben.

Ich habe das alles erlebt. Wie ich schon gesagt habe, bin ich ein politischer Mensch, die politischen Probleme interessieren und fesseln mich seit meiner Jugend; Sie wissen, daß ich seit dem Jahre 1891 Abgeordneter war, daß und warum ich mein Mandat niedergelegt habe. Die damaligen Kämpfe gaben mir nur den Anlaß dazu, das eigentliche Motiv war meine politische Unfertigkeit. Als ich das politische Wien und seine Beziehungen zu Europa kennenlernte, erkannte ich auch, daß ich trotz aller Vorbereitung für diese Politik noch nicht genug gerüstet war. Ich begann mein politisches Studium von neuem und gründlicher. Ich trachtete mir hauptsächlich darüber klar zu werden, um was es in unserer Geschichte eigentlich geht; und die Geschichte unserer Nation war mir ein Teil der Weltgeschichte. Daneben die soziale Frage, die slavische Frage und anderes; ich trieb keine praktische Politik, schrieb aber Bücher; auch das ist politische Arbeit.

»Damals haben Sie betont, daß auch die Politik wissenschaftlich zu sein habe. Bestehen Sie noch heute, nach so vielen Erfahrungen, auf dieser Auffassung der Politik?«

Ja, die Politik ist und wird je weiter desto mehr auch Wissenschaft sein. Unsere Hochschulen haben wohl noch keine Professoren der Politik; die Politik als Wissenschaft ist auf die juristischen Fächer verteilt, Staatswissenschaften, Staats- und internationales Recht, Statistik, politische Ökonomie und so weiter und auf die philosophischen Fächer, Geschichte, Soziologie und anderes. In andern Ländern hat man schon besondere Lehrstühle und Hochschulen für wissenschaftliche Politik errichtet, besitzt man auch eine reiche Fachliteratur. Allerdings sind das nur Anfänge; zur wissenschaftlichen Politik ist es noch weit.

»Scheint es Ihnen nicht, daß zwischen wissenschaftlicher und praktischer, sagen wir, parlamentarischer Politik ein Abgrund gähnt?«

Wie sollte er nicht? Aber ein gleicher Abgrund ist zwischen den religiösen Anschauungen der unzähligen Kirchengläubigen und denen der gebildeten Theologen; kein geringerer Unterschied ist zwischen den Laien und den Juristen und so weiter. Theologie ist noch keine Religion und Frömmigkeit, alle Jurisprudenz noch kein Recht, kein Rechtsbewußtsein und Rechttun; wenn ich theoretische, wissenschaftliche Politik fordere, so vergesse ich nicht den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Beachten Sie unsere politische Entwicklung seit dem Umsturz; gewiß ist es etwas Auffälliges, daß an der Spitze der Regierung, des Parlaments und der Parteien mit geringen Ausnahmen Männer ohne akademische Schulung standen und stehen, Männer, die die Parteien schufen, organisierten und führten und die eine lange und harte Erfahrung hatten. Die Führer und Schöpfer der Parteien mußten sich durch die Praxis und in der Praxis die Theorie schaffen, ohne Theorie gibt es keine Praxis. Sie wissen selbst, wie gerne Švehla theoretisiert hat – und was für ein Praktiker war er! Unsere Parteien haben ihre Theorien vom Sozialismus oder Agrarismus, ihre Geschichtsphilosophie, ihre Lebensauffassung und so weiter. Nein, ohne politische Bildung, ohne theoretische Vorbereitung ist keine anständige und, ich möchte sagen, keine große Politik möglich. Es ist richtig, daß ein Berg von Zeugnissen noch keine Bildung verbürgt und schon gar nicht die natürliche Begabung ersetzt. Und man darf die sittliche Forderung nicht vergessen; Gelehrsamkeit, Doktorprüfungen und Titel garantieren nicht für Anständigkeit, Ehrenhaftigkeit und Tapferkeit.

»Und jetzt eine Frage – sie soll nicht persönlich sein: Wenn Sie von Politik als Wissenschaft, von gebildeter Politik sprechen, wie ist das Verhältnis der Philosophie zur Politik?«

Sie wollen nicht persönlich sein, sind es aber; Sie meinen, wie ich als Professor Präsident geworden bin? Also unpersönlich:

Erinnern Sie sich an Plato, Aristoteles, Augustin, Thomas von Aquino und so weiter; die Philosophen haben sich stets den Kopf über politische Probleme zerbrochen, die politische Theorie in dieser oder jener Form war seit jeher ein Bestandteil der Philosophie. Das ergibt sich aus dem Verhältnis der Politik zur Ethik; die Ethik war stets ein Bestandteil der Philosophie. In der Neuzeit kristallisierte sich aus der Philosophie die Soziologie und Geschichtsphilosophie heraus, also politische Wissenschaften im engeren Sinne; dadurch wurde die Politik eine praktische Wissenschaft. Heute bemühen sich um die wissenschaftliche Politik außer den Philosophen die Juristen, die Volkswirtschaftler, die Historiker und die Soziologen; jede der Wissenschaften neigt auf der einen Seite zur Philosophie, auf der andern Seite zum praktischen Leben.

Die Philosophie hat zur Politik eine direkte Beziehung vor allem dadurch, daß sie um die gesamte Lebens- und Weltanschauung, somit auch die Anschauung des Gesellschaftslebens bemüht ist. Heute umfaßt die Politik und der moderne Staat alle Gebiete der gesellschaftlichen Philosophie theoretisch. In diesem Sinne ist die Forderung Platos zu verstehen, daß Philosophen Herrscher sein sollen. Die Philosophie erstrebt nicht nur eine gesamte Lebens- und Weltanschauung, sondern will die Haupt- und Grundwahrheiten alles Handelns und Erkennens erfassen, will Sicherheit haben. Der über so vielen Konflikten stehende Staatsmann muß sich stets entscheiden, wo die Wahrheit ist. Der moderne Staatsmann muß kritisch, muß gebildet und weise sein.

Und nicht nur weise. Die Politik erfordert ein bedeutendes Maß an Phantasie: sich in das Denken der Menschen seiner Zeit und in die Geschichte versenken, die Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung erahnen und das Ideal erkennen, auf das die Entwicklung hinweist – kurzum, etwas Dichterisches schadet dem Staatsmann nicht. Aber das ist Imagination, nicht Phantastik oder Utopismus.

Der Politiker braucht, wenn er führen soll, Menschenkenntnis. Was wäre das für ein Führer, wenn er nicht in die Menschen hineinsähe? Vergessen wir nicht, daß auch der Gelehrte und Philosoph Fehler begehen kann, selbst große Fehler. Es gibt eben Politiker und Politiker, so wie es Gelehrte und Gelehrte gibt. Und ich wiederhole: Bücher und Zeugnisse genügen nicht, der Politiker bedarf der Lebenserfahrung; es genügt nicht einmal Klugheit. So wie in allem kommt es in der Politik auf den Wert des ganzen Menschen an.

»Sie heben die Bedeutung der Geschichte für die Politik hervor; offenbar haben Sie das alte vitae magistra im Sinn.«

Ja, aber Sie wissen, daß ich oft Diskussionen und Polemiken über das Wesen der Geschichte geführt habe; immer ging es mir um die Lehre, die sich aus der Geschichte – sowohl aus unserer als auch aus der Weltgeschichte – für unsere Politik ergibt. Ich maße mir nicht an, Historiker zu sein; aber als Theologe trachte ich den Sinn des Geschehens in unserem Land und in der Welt zu begreifen. Wieviel habe ich mir schon den Kopf darüber zerbrochen! Ich suche Belehrung bei den Historikern, beobachte aber auch, was sich daheim und draußen ereignet; in mehr als einem halben Jahrhundert sieht man viel und hat genug, darüber nachzudenken. Ich glaube, im Krieg gezeigt zu haben, daß ich ein wenig historischen Sinn habe. Immer wieder habe ich verkündet, daß unsere Politik Weltpolitik, weltpolitisch orientiert sein müsse. Das ergibt sich aus unserer Geschichte und aus unserer Tradition: schon Palacký wies auf die »weltpolitische Zentralisation« hin.

»Gewiß, aber dieses Axiom läßt sich auch geographisch dadurch beweisen, daß wir eine kleine Nation und ein in die Mitte des Kontinents, an der Grenzscheide von Naturgebieten, Rassen, Kulturen und Kirchen eingekeilter Staat sind, daß also bei uns sich notwendigerweise die Wege Europas kreuzen.«

Ja, auch das fällt ins Gewicht; aber Ihr Problem der weltpolitischen Orientierung haben auch andere, anders gelegene Staaten, eigentlich alle. Wo die Grenzen sind, dort sind auch die Nachbarn, dort beginnt die übrige Welt. Aus allen Gründen ist Weltpolitik eine vernünftige, dauerhafte Politik.

»Führt das nicht zur Anschauung, daß die Außenpolitik den Primat vor der Innenpolitik hat?«

Nicht notwendigerweise; manchmal hat die Außenpolitik für die Staaten größere Wichtigkeit, manchmal die Innenpolitik; letzten Endes wird die Außenpolitik stets der inneren Beschaffenheit der Staaten entsprechen. Soweit es um unsere Politik geht, so legte uns der ungeheure Umsturz, den der Weltkrieg verursacht hat – und aus dem Umsturz entsprang unsere Freiheit – politisch die Pflicht auf, uns bewußt zu werden, worum es sich historisch handelt und wohin die weitere Entwicklung abzielt.

Ich fasse die Weltpolitik realistisch auf, das heißt, sie muß auf dem Studium der Welt und ihrer Geschichte beruhen; wir müssen uns bewußt werden, was sich auf der Welt ereignet und was uns mit ihr verbindet. Haben Sie keine Angst, daß ich beim prähistorischen Adam anfange; wir wollen uns auch nicht über die Geschichte der ganzen Welt unterhalten; uns genügen Europa und die benachbarten Teile Asiens und Afrikas, die sich im engen Verkehr mit Europa entwickelt haben.

Europa ist doch eine Halbinsel Asiens; und geschichtlich steht jener Teil, der Europa näher ist und etwa bis zu den Grenzen Indiens und Chinas reicht, Europa näher; Indien, China und Japan, die vom westlichen Teil Asiens durch hohe Berge und Wüsten getrennt sind, hatten ihr besonderes Kulturleben.

»Übrigens sind die Grenzen, die Sie angeben, im Groben die Grenzen der weißen Rasse.«

Ja, im Groben. Lassen wir das wirklich asiatische Asien beiseite; uns genügt das europäische Asien und das asiatische Europa. Die Erde von den Grenzen Indiens bis zum heutigen Portugal, der ganze Orbis terrarum um das Mittelmeer und mit Nordafrika pflegen seit alters her und noch immer nähere kulturelle Beziehungen untereinander; in diesem Teil der Erde entstand ein kultureller, sprach- und bevölkerungsmäßiger Synkretismus. In diesen Gegenden gab es eine ziemlich intime, eben kulturelle Wechselseitigkeit und mit ihr eine Mischung der Rassen und Nationen.

Es ist eine besondere Erscheinung, daß hier seit den ältesten Zeiten große, man kann sagen, Weltreiche entstanden. So kamen nacheinander das babylonische, das assyrische, das persische Reich, nach ihnen das ägyptische; die Griechen waren in verschiedene Stämme gespalten, aber die Athener versuchten Hellas staatlich zu einigen, als es ihnen gelungen war, die expansiven Perser zurückzuschlagen. Alexander errichtete ein großes Weltreich, das Griechenland, Ägypten und den ganzen damals bekannten asiatischen Osten bis nach Indien umfaßte; nach Alexander zerfiel sein Reich politisch, aber nicht kulturell. Die griechische Kultur, der Hellenismus, dringt nach Rom und weiter nach dem Westen. Nach Alexander organisiert sich das römische Weltreich. Das im Wesen italische Rom verleibte sich die Griechen, Ägypten und Nordafrika, im Osten die Völker und Staaten des Alexanderreiches, im Westen die Iberer, Kelten und Germanen ein. Das römische Reich bestand aus einem westlichen und einem östlichen Teil; der östliche – Byzantium – überdauerte den Zerfall des westlichen Teils. Es entstehen weitere Weltreiche im Westen: das fränkische, das deutsch-römische, das spanische, das österreichische ...

»Und das islamische Reich. Und der schwedische Versuch, den Norden zu beherrschen.«

Ja. Und in der Neuzeit das Frankreich Napoleons, das Emporwachsen Englands als koloniales Weltgroßreich, die Entstehung der nordamerikanischen föderalistischen Großmacht, der Aufschwung Rußlands als europäisches Reich, die Vereinigung Italiens und sein Streben, das Mittelmeer zu beherrschen, der Aufstieg Preußens und des neuen Deutschen Reiches, das moderne Japan – kurz überall und zu allen Zeiten sieht man den geschichtlichen Prozeß der Schaffung großer Weltreiche.

Das besondere Streben nach politischer Macht äußert sich auch in den kleinen Staaten; unser alter böhmischer Staat war eine Zeitlang relativ weltpolitisch orientiert, dasselbe kann man von Polen, Bulgarien, Serbien sagen – ja, überall und immer findet man dieses Streben, über seine Grenzen hinauszuwachsen, andere Völker und Staaten in sich zu organisieren.

Für die Entstehung der Weltreiche hatten geopolitische Faktoren eine beträchtliche Bedeutung: Gebirge, große Ströme – der Nil, die Donau, der Rhein – und vor allem das Meer. Für den Westen ist das Mittelländische Meer von besonderer politischer Wichtigkeit. Schon sein Name besagt, was für eine Bedeutung es für die Verbindung der an seinen Ufern niedergelassenen Völker hat, vor allem für die Griechen, Römer, Phönizier. Schon Plato erfaßte den Wert dieses Meeres für die damalige Zeit. Auch die östlichen Staaten waren nach dem Mittelmeer hin orientiert: Babylonien, Assyrien, Persien und auch Ägypten.

Erst in neuerer Zeit öffnet die nautische Technik den Atlantischen Ozean, die Verbindung Europas mit Amerika. Für heute und die Zukunft erlangt der Stille Ozean Bedeutung, die Verbindung Amerikas mit dem Fernen Osten. China, Japan und Indien werden durch das Meer Nachbarn Europas und Amerikas.

Die Großreiche – wir sagen Großmächte – entstanden hauptsächlich aus politischem Streben, aus Herrschsucht und Eroberungssucht, aus der Unterwerfung eines Staats durch den andern, einer Nation durch die andere; manchmal führt auch Hunger und Übervölkerung zur Expansion – bona terra, mali vicini. In nationaler Beziehung waren diese großen Staaten doppelnational und vielnational und durch eine führende Nation organisiert. Und da unter den einzelnen und den Nationen eine Verständigung nötig war, entstanden Vermittlungs- und Staatssprachen. In alten Zeiten gab es nicht das moderne Nationalgefühl; mit der fremden Herrschaft nahm man auch die Sprache an – durch die Vermittlung der Administrative, der Armee, des Handels, der Religion und der Kultur. Mit den Weltstaaten entwickeln sich auch die Weltsprachen. Dazu führte nicht nur die politische Vorherrschaft, sondern auch das Bildungsbedürfnis; daher nahm man die fremden Sprachen der kulturell höherstehenden Nationen an. Seit Anbeginn war die Kultur ein Bindemittel zwischen Völkern und Staaten und entwickelte sich zum kulturellen Austausch. Und der Geist reichte weiter als die Waffen.

Die erste, ich möchte sagen, Kulturmacht dieser Art war Griechenland. Man muß sich der besonderen Stellung der alten Griechen bewußt werden: sie waren in gleichem Maße ein europäisches wie kleinasiatisches Volk und daher seit ältesten Zeiten die Vermittler zwischen Asien und Europa; sie hatten sich auch in Süditalien, in Ägypten, in der Kyrenaika niedergelassen und besaßen ihre Emporien im ganzen Mittelmeer. Noch vor der hellenischen Kultur liegt als älteste asiatisch-europäische Kultur die ägäische, kretomykenische, also auch griechische Kultur; da ist der Zusammenhang älter als die Geschichte selbst.

In der Blüte ihrer Kultur übten die Griechen einen durchdringenden Einfluß auf die Völker der alten Welt aus; unter Alexander und nach ihm wurde Griechisch die Weltsprache in Europa, Asien und Afrika; kulturell unterwarf sie sich auch die weltbeherrschenden Römer und wurde durch ihre Kulturkraft für sie de facto die zweite Staatssprache. Ich erinnere mich des Rates eines römischen Dichters: vos exemplaria graca nocturna versate manu, versate diurna. Man sieht, daß Bildung schon damals übernationale, weltliche Geltung hatte.

Ebenso verhält es sich mit dem Latein bis zum Mittelalter, mit Französisch in der Neuzeit, mit Englisch. Es zeigt sich, daß der wechselseitige Einfluß der Nationen nicht nur eine Frage der politischen Macht ist; nicht nur das Schwert, auch der Geist erobert die Welt; der Austausch von Natur- und Industrieerzeugnissen führt zum Handel – wieder eine andere Seite der internationalen Wechselseitigkeit. So war es von Anfang an. Betrachten Sie diesen unaufhörlichen geschichtlichen Prozeß und was er bedeutet: die Völker und Staaten können nicht isoliert leben. Neben ihrer inneren Organisation streben sie nach einer Organisation der Beziehungen untereinander, nach einer zwischenstaatlichen und internationalen Verbindung. Die Menschheit organisiert sich allmählich als Ganzes, die Geschichte der Expansionen, der Reiche, Kulturen und Sprachen geben Zeugnis davon. Für uns ist die letzte Phase dieser Entwicklung der Weltkrieg und die Zeit danach.

Es fragt sich, ob diese Organisation der Staaten, Völker und Kontinente gewalttätig vor sich gehen soll, das heißt durch Expansion, durch Eroberung, wie man heute sagt, imperialistisch, oder friedlich, föderativ, durch dazu nötige politische, wirtschaftliche und kulturelle Abkommen?

Das Programm einer nicht gewalttätigen Organisation der ganzen Welt wurde nach dem Kriege durch den Völkerbund, durch die Bemühungen um Paneuropa und hunderterlei Korporationen und Aktionen für die Annäherung der Völker ausgedrückt. Man kann sagen, daß wir erst an der Schwelle einer wirklichen Weltorganisation stehen.

Ich bin etwas weit geraten, aber der Blick in die Vergangenheit besagt viel für unsere Zeit, für uns, für unsern Staat und unser Volk. Man kann da manches lernen. Vor allem können wir aufs neue Kollars Idee der Wechselseitigkeit und Palackýs Idee der weltpolitischen Zentralisation schätzen lernen. Palacký leitete aus diesen Erkenntnissen für uns sein politisches Programm ab. Ich freue mich darüber, daß schon unsere ersten Erwecker, unsere ersten Kulturführer das alles frühzeitig begriffen und verkündet haben. Wir können es ein Stück unserer politischen Tradition nennen.

Die Entwicklung der Menschheit äußert sich tatsächlich und in vollem Sinne des Wortes als Entwicklung der wechselseitigen Beziehungen, als kultureller, sprach- und bevölkerungsmäßiger Synkretismus. Am Anfang der historischen Entwicklung bestand dieser Synkretismus, soweit es keine festere und breitere staatliche Organisation gab, zwischen den Nachbarstämmen und dehnte sich sozusagen von Gau zu Gau aus; die anfängliche Stammesorganisation breitete sich dann zur Staatsorganisation aus, und am Ende bekamen manche Staaten das politische Übergewicht über die Staaten der Umgebung – es entstanden Weltstaaten.

Hand in Hand mit den politischen Beziehungen der Nationen wuchs auch der kulturelle und bevölkerungsmäßige Synkretismus. Die Kulturen mischten sich, es mischten sich auch die Rassen und Nationen. Die Rassenmischung können wir überall verfolgen, bei uns wie anderswo. Es gibt kein sogenanntes reines Blut, wir haben keines, sind keine reinblütigen Slaven, so wie es auch keine reinblütigen Deutschen, Franzosen, Engländer und andere gibt. Das Reden über reine oder übergeordnete Rassen ist ein politischer Mythos. Das Europäertum und die Europäerherrschaft entstanden eben durch die Mischung, durch die gegenseitige Bereicherung des Blutes und des Geistes.

Ebenso allgemein ist der kulturelle und dadurch auch der sprachliche Synkretismus. Beispiele gibt es genug – die englische, französische, italienische, spanische oder irgendeine andere Sprache, der Einfluß des Deutschen auf uns, die Germanismen in unserer Sprache. Es handelt sich nicht um gegenseitige lexikalische Einflüsse, um die Übernahme und Übersetzung einzelner Worte, sondern auch um Einflüsse der Syntax und dessen, was man den Geist der Sprache nennt. Volk lernte von Volk, das läßt sich nicht verhindern. Ein großes Beispiel ist, wie die Gallier und die Deutschen von den Römern lernten, obwohl sie fortwährend gegen sie kämpften; aber die Menschen nehmen Lehren auch im Kampfe gegen die Gegner an, denn selbst der physische Kampf ist de facto ein Austausch.

Eine weitere Lehre ist, daß die nationalen und Rasseminderheiten schon von allem Anfang der Entwicklung der Menschheit bestanden. Jeder europäische Staat hat sprachliche Minderheiten; kleine Staaten und Völker sind Minderheiten unter größeren Staaten und Völkern, die größten Staaten und Völker letzten Endes eine Minderheit im Vergleich mit der Menschheit. Daher ist die richtige Lösung der Minderheitenpolitik eine Voraussetzung der besseren und weltpolitischen Organisation der Welt.

Ein Stück Kosmopolitismus und Polyglottie gehört zum Rüstzeug des modernen Menschen. Man muß die anderen Nationen kennen, um die Eigentümlichkeit und Persönlichkeit der eigenen Nation besser zu erkennen. Die eigene Nation nur darum loben, weil die anderen uns fremd und unbekannt sind, ist – blinde Liebe. Selbstverständlich wollen wir die anderen Nationen nicht nachäffen. Der kulturelle Universalismus schließt die innige Liebe zur eigenen Nation und das Restreben, ihre kulturelle Eigentümlichkeit zu bewahren, nicht aus.

»Ein Beweis dafür ist, wie eine so weltliche und kosmopolitische Nation wie die Engländer ihr Eigenleben achten und bewahren konnte.«

Ja, darauf kommt es an: bei aller Weltoffenheit das Seine bewahren. Und eine weitere große Lehre aus der Geschichte: die Kultur, die Bildung ist eine mächtige politische Kraft, dauerhafter als die staatliche, militärische und wirtschaftliche. Ich kenne keine schlimmere Kleinmütigkeit als das heutige Gerede über den Untergang der europäischen Kultur. Wenn sie untergeht, so wird es ein Eingehen in die Weltkultur sein.

Und was bedeutet demnach heute der Völkerbund, die Bemühungen um ein Paneuropa und all die übernationalen Organisationen? Es gibt schon mehrere Hundert von wissenschaftlichen, juristischen, sozialen und anderen internationalen und Weltinstitutionen – ja, auch der Sport ist heute weltumfassend. Man sieht, daß die Nationen anfangen, das Wichtigste zu begreifen, daß sich nämlich die notwendige Wechselseitigkeit durch friedliche und vernünftige Mittel, gewaltlos, durch Föderation, durch die Organisation selbständiger Staaten und Völker verwirklichen läßt. Auch der Weltkrieg war die Föderation zweier großer Gruppen. Heute geht es darum, der friedlichen Vereinigung der Kontinente und der ganzen Menschheit nachzuhelfen. Es wird nicht gleich und leicht gelingen, schwerlich wird einer von uns die völlige Vereinigung erleben; ich zitiere nochmals die Mühlen Gottes.

Ich denke daran, wozu Napoleon auf St. Helena gelangte; daß in Europa kein anderes Gleichgewicht möglich sein werde als ein Bund der Nationen. Napoleon glaubte, Europa mit Waffengewalt bezwingen zu müssen, aber heute muß Europa überzeugt werden; es gibt keinen Grund, unter den Völkern den Haß zu erhalten ... Nun, ich denke mir: wieviele Napoleons und Napoleönchen werden noch zur Vernunft kommen müssen?

Wechselseitigkeit, Internationalität, Weltoffenheit – wir haben dafür ein inhaltvolleres Wort: Humanität. Die Entwicklung zielt auf Welthumanität ab, auf reines Menschentum, wie es Kollar geheißen und Palacký geglaubt hat.

»Wie aber, kann ein kleines Volk, wie wir es sind, in dieses, wie Sie sagen, Weltgeschehen eingreifen?«

Es kann; gerade in unserer Geschichte findet man Beispiele übergenug dafür; ich habe Ihnen gesagt, daß ich an unserer Geschichte Politik gelernt habe, theoretisch und praktisch. Ich habe mich immer mit ihr beschäftigt; trotzdem schrieb ich gegen den Historismus, gegen die übermäßige Heraufbeschwörung glorreicher vergangener Zeiten. Die sogenannte Gegenwart ist auch Geschichte; nicht das Geschehen selbst, sondern die Dinge, die sich entwickeln, sollen Gegenstand unseres Studiums sein – daher der »Realismus«. Ob der Historiker will oder nicht, er kommt in die Vergangenheit aus der Gegenwart, mit und in der er lebt.

Ich brauche mich nicht mit der Frage zu beschäftigen, woher und wann wir unsere Gegend bezogen haben; unser Staatsleben beginnt im siebenten Jahrhundert; wir waren so wie die Deutschen und andere auf verschiedene Gebiete verteilt. Politisch und kulturell standen wir hinter den westlichen Staaten zurück und waren daher von ihnen abhängig. Der römische Einfluß machte sich begreiflicherweise am stärksten in den romanischen Ländern geltend; auch die Deutschen lebten schon mehrere Jahrhunderte vor uns unter römischem Einfluß und waren im zehnten Jahrhundert so weit, das römische Reich erneuern zu können. Unser Beginn und unsere Entwicklung waren anders; daher war auch in unserer Literatur der Humanismus nicht so entscheidend wie bei den Deutschen, die früher und stärker in die römische Weltkultur eingeschaltet worden waren.

Unser Staat bildete seit den ältesten Zeiten unter der guten Führung der Přemysliden einen Teil des erneuerten römischen Imperiums; es ist Sache unserer Historiker, das Verhältnis unserer Länder zum Deutschen Reich richtig darzustellen. Eine Zeitlang wurden unsere Könige geradezu römisch-deutsche Kaiser, unser Verhältnis zum mittelalterlichen römischen Reich war demnach sehr intim; ich erinnere daran, um hervorzuheben, wie Rom politisch auch auf uns eingewirkt hat. Unsere Könige versuchten durch Expansion und dynastische Politik in der Mitte Europas eine mächtige staatliche Organisation zu schaffen; Břetislav I., Wenzel II., Přemysl Otakar II. und die Luxemburger übten eine Art von Imperialismus aus, unser Reich erstreckte sich damals eine Zeitlang bis Krakau und Posen, Ungarn, Steiermark und Kärnten, Lausitz und Brandenburg. Daraus ist ersichtlich, daß man schon damals das Problem Mitteleuropas empfunden hat und daß es politisch zeitweise ziemlich intensiv gelöst wurde. Das war eine im wahren Sinne des Wortes europäische Politik, eine Politik, bei der es ebenso um unsere Eingliederung in die Gesamtheit Europas wie um unsere Sicherung an der exponierten Kreuzung zwischen Westen und Osten, Süden und Norden ging. Die europäische Konzeption hatte ihre Höhe- und Tiefpunkte; sie erreichte den Gipfel unter Karl IV., als die böhmische Königsdynastie sich dem römischen Kaisertum verband und unsere Nation sich kulturell enger an den Westen anschloß – das goldene Zeitalter unserer Gotik.

Unsere Lage in der Mitte Europas wurde vom Volkskönig Georg politisch gut erfaßt; ihm schwebte ein Friedensbund der christlichen Herrscher vor, die mittelalterliche Vorwegnahme des Völkerbundes. Man vertiefe sich nur in unsere Geschichte und man wird sehen, daß es sich da nicht nur um örtliches, sondern auch um Weltgeschehen handelte. Analog ist unsere religiöse Entwicklung. Die Entstehung und Verbreitung des Christentums hatte bei uns wie überall eine ungeheure gesamtkulturelle Bedeutung. Die mittelalterliche Kirche wurde auch unsere Lehrerin und Führerin; der Einfluß von Byzanz war nicht dauernd, bald und mit Recht entschieden wir uns für den Westen. Es ist überhaupt notwendig, zu begreifen, daß im Mittelalter außer dem Staat die Kirche die Gesellschaft führte und sie auch politisch organisierte. Das Mittelalter war eben theokratisch.

So wie zu uns vom Westen her, aus Deutschland, der Katholizismus kam, so kam aus dem Westen auch der Antrieb zur Reformation zu uns, aus England: Wiclif – Hus. Zwar gab es schon seit dem dreizehnten Jahrhundert Versuche um eine Reform der Sitten in der Kirche, aber breiter und tiefer leitete unser Volk die Reform ein, eben als ganzes Volk. Über den Wert unserer hussitischen und Brüder-Reformation übernehme ich das Urteil Palackýs. Unser Hussitismus brach den Reformationen in den übrigen Ländern die Bahn; Luther nannte sich mit Recht einen Hussiten. Unsere Kirchenreformation war ein wahres Weltereignis.

Dann die Gegenreformation: auch sie hat einen europäischen und weltumfassenden Zug. Der Dreißigjährige Krieg vernichtete unsere politische Selbständigkeit und festigte im großen und ganzen Europa auf Jahrhunderte. Die römische Kirche wurde durch die revolutionäre Reformation gezwungen, ihre Lehre auf dem Konzil von Trident genauer zu formulieren; sie mußte selbst Reformen durchführen; sie begann der Erziehung, der Schule und der Kulturpropaganda eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Unser Komenský bedeutet den Höhepunkt unserer Reformation.

Durch die Entdeckung der Seewege macht sich Europa, bis dahin Asien zugewendet, auf den Marsch nach Westen und bemächtigt sich allmählich der ganzen Welt. Dadurch entstanden neue internationale Kräfte und politische Konfigurationen. Diese Entwicklung, unser intimes Verhältnis zum deutsch-römischen Kaiserreich, unsere Reformation und Gegenreformation brachten Österreich hervor; die Vereinigung Österreichs, Böhmens und Ungarns geschah nicht ohne unsere starke Teilnahme, Österreich entstand nicht über Nacht. Und es entstand nicht nur zur Verteidigung gegen die Türken: es war weder die erste noch die letzte Lösung des mitteleuropäischen Problems.

Österreich führte die Gegenreformation mit Gewalt durch, nicht ohne Hilfe unserer eigenen Leute; es unterdrückte die böhmische Reformation und schwächte und zerstörte unsere politische Selbständigkeit; die Zeit unseres Verfalls begann. Eine seltsame Fügung: damit Österreich das Volk rekatholisieren konnte, nahm es ihm den Adel und die Häupter; dadurch verwandelte es unser Volk im Kern und in der Schale zu einer demokratischen Nation, die bei der ersten Gelegenheit das Joch des Absolutismus und der Monarchie von sich warf. Eine geschichtliche Gerechtigkeit!

Die kirchliche Reformation und Gegenreformation, die Renaissance und der Humanismus, dann die Entfaltung der Wissenschaften und die neue Philosophie verursachten in Europa Unruhe und eine revolutionäre Stimmung; aus ihnen entsprangen die Aufklärung, die im Wesen kirchenfeindlich war, und die französische Revolution. Die Aufklärung, namentlich die französische und die deutsche, gab unserer nationalen Erweckung die kulturellen Mittel; man erinnere sich nur, wie sehr es unseren Erweckern der Nation um die Hebung der Bildung und der Kultur überhaupt ging. Da sind Dobrovský, Šafařík, Kollar, Palacký, Havlíček und andere. In dieser unserer Erweckung ist wieder ein starkes westliches Element, ein Element der neuen Weltoffenheit: mit dem neuen Nationalbewußtsein verbindet sich die Konzeption der Wechselseitigkeit, vor allem das Slaventum – Kollar; Palacký weist auf die weltpolitische Zentralisation hin – unsere nationale Erweckung war zugleich eine demokratische und weltbürgerliche Erweckung. Die Revolutionen – die große und die weiteren kleinen Revolutionen – erweckten uns politisch; und wenn wir uns praktisch nur in geringem Maße an ihnen beteiligen konnten, so sind doch unsere politischen Ideen von ihnen abgeleitet.

»Das sieht man auch daran, daß fast alle unsere politischen Pläne und Tendenzen vom Jahre 1918 bei uns schon 1848 ausgesprochen worden sind, die Enteignung des Großgrundbesitzes, die sozialen Reformen, die nationale Kirche, die Gleichberechtigung der Frauen und so weiter.«

Ja. Das Jahr 1848 gebar auch die ersten politischen Parteien und Richtungen. Es beginnt das Zeitalter des konstitutionellen Regimes, allerdings nach Wiener Fasson; nach einem fragwürdigen Versuch von Abstinenzpolitik – wir waren auf aktive Politik nicht vorbereitet genug und legten uns daher den Deckmantel der Abstinenz zurecht – entschieden wir uns für die aktive Politik, für die Konkurrenz mit den Deutschen und Magyaren auf dem Kampfplatz des Parlaments und der Delegationen zu einer Zeit, in der sich die europäische Konflagration vorbereitete.

Im Weltkrieg erreichten wir unsere politische Selbständigkeit; aber der Weltkrieg war nicht nur ein Krieg, sondern auch eine Weltrevolution; sie brachte drei Kaiserreiche zum Scheitern, die drei letzten großen Stützpunkte des Absolutismus; die Welt näherte sich der Demokratie. Daß es in manchen Staaten zur Reaktion und zur Einsetzung des Absolutismus in dieser oder jener Form kam, kann uns nicht beirren; das alte Regime weicht dem neuen allmählich, und allmählich entwickelt sich das neue Regime; die Demokratie liegt noch in den Windeln.

Das ist also im Extrakt unsere tschechische und slovakische politische Entwicklung. Sie sehen, daß in ihr seit allem Anfang Kräfte entschieden und manchmal auch entstanden, die das Weltgeschehen bewegten. Ein kleines Volk, ja; aber auch unsere Erdkugel ist klein, und doch wird sie von kosmischen Kräften gelenkt.

»Sie haben gesagt, daß der Weltkrieg auch eine Weltrevolution war. Glauben Sie, daß die Weltrevolution eine der letzten ist?«

Revolutionen gab es immer; aber die Neuzeit ist gleichsam eine Revolution in Permanenz. Denken Sie, abgesehen von der revolutionären Reformation, an den Kampf der Holländer um die Freiheit, die englische Rebellion, den amerikanischen Krieg und vor allem die große französische Revolution. Die Kämpfe gegen Napoleon dienten der gegenrevolutionären Reaktion zur Unterdrückung der Grundsätze der französischen Revolution; gegen diese Reaktion kam es zu den Revolutionen der Jahre 1830, 1848 und so weiter. Italien nimmt in der Revolutionierung Europas eine hervorragende Stelle ein. Wir leben de facto in einem revolutionären Zeitalter, der Revolutionismus ist geradezu eine Gewohnheit geworden. Der Weltkrieg war ein Kind dieses Revolutionismus und selbst eine große Revolution. Ich habe lange genug gelebt, um Zeuge vieler politischer, aber auch kultureller, literarischer und anderer Revolutionen zu sein; der Revolutionismus der Zeit beschränkt sich ja nicht auf das politische Gebiet: die politischen Umwälzungen werden in hohem Maße durch revolutionäre Ideen hervorgerufen.

Ob die Weltrevolution die letzte ist – ich möchte es wünschen, und nach der Gesamtsituation wäre es möglich. Es ist eine ungeheure politische Errungenschaft, daß sich die Staaten in Genf und anderswo fortlaufend über akute Fragen beraten. Daß die Menschen nicht Geduld genug haben, wenn ein großes Werk, eines der größten, nicht »eins-zwei-drei« gelingt, darin sehe ich eine der politischen Zeitschwächen und einen ziemlich starken Überrest des geistigen ancien régime.

Ich wiederhole: Revolutionen – ich denke an blutige Revolutionen – werden überflüssig sein, sobald wir die Bedrückung einer Nation durch die andere, einer Klasse durch die andere und die gewaltsame Herrschaft der einen über die Seelen der anderen überwunden haben. Die Revolutionen mögen zu Ende gehen, aber der Revolutionismus wird bleiben. Sprechen wir denn nicht von revolutionären Entdeckungen und ist nicht jeder neue große Gedanke auf seine Weise eine Umwälzung?

»Das bestätigen auch die Naturwissenschaften; sie zeigen, daß die Entwicklung nicht nur durch allmähliche Wandlung vor sich geht, sondern auch sprungweise, durch Mutationen – kurzum revolutionär.«

Richtig. Eine Revolution war die Reformation – eine religiöse Revolution; aber weil die Religion sittlich den Einzelnen und die Gesellschaft leitet, so war sie auch eine gesellschaftliche und politische Revolution. Die katholischen Staaten sind, weil sie nicht so stark durch die religiöse und kirchliche Revolution hindurchgegangen sind, politisch noch revolutionärer und radikaler, der Gegensatz zwischen Kirchenreligion und kirchenfeindlicher Aufklärung hält in ihnen eine größere geistige und somit auch politische Spannung aufrecht. Das sehen Sie im rechtgläubigen Rußland und am chronischen Revolutionismus der romanischen Staaten; oder an dem Unterschied zwischen dem englischen protestantischen Temperament und dem irischen katholischen. Bei uns und in uns kämpft das katholische mit dem protestantischen, das radikale mit dem reformatorischen Temperament; diesen Konflikt und den gegenseitigen Ausgleich beider kann man auch in unserer gegenwärtigen Politik beobachten. Unsere Politik war auch in unserer Erweckung wesentlich rationalistisch, aufklärerisch. Darin ähneln wir Frankreich – daher die natürliche Sympathie für Frankreich.

»Sie pflegen zu sagen, daß die protestantischen Länder demokratischer seien als die katholischen.«

Nun, ja. Der Protestantismus machte doch dem aristokratischen Priestertum, dem Zölibat, der katholischen Hierarchie ein Ende; dadurch demokratisierte er die Kirche und die ganze Gesellschaft. Durch den Hinweis auf die Bibel veranlaßte er die Vertreter der Kirche, nachzudenken und sich zu schulen; dadurch, daß er in Sachen des Glaubens das individuelle Gewissen zur letzten Instanz machte, festigte er den Individualismus, den Subjektivismus, die persönliche Freiheit und die persönliche Autorität. Durch all dies bereitete der Protestantismus die politische Demokratie vor.

»Würden Sie auch heute sagen, daß die protestantischen Länder demokratischer sind?«

Ich weiß, woran Sie denken; aber wir müssen die weitere Entwicklung abwarten. Wenn ich von protestantischen Ländern rede, meine ich diejenigen, die ich ziemlich gut kenne: England, Amerika. England ist doch durch seinen Parlamentarismus, Amerika durch seine Ausrufung der Menschenrechte Lehrmeister der Demokratie.

»Und Frankreich?«

Frankreich hat seine Reformation auch durchgeführt, nur politisch – durch Aufklärung und Revolution. Der Positivismus ist ein Kind Frankreichs, und das politische und wirtschaftliche Frankreich wird von diesem Positivismus geleitet; das sieht man an seinem Kapitalismus. Der neuzeitliche Kapitalismus, der Industrialismus und die Bourgoisie haben sich doch am frühesten und stärksten in protestantischen, namentlich calvinistischen, puritanischen Ländern entwickelt. Darüber dauert die Diskussion unter dem Einfluß Max Webers fort. Das ganze System und der Geist des Protestantismus führte dadurch, daß er den Wunderglauben und den Sakramentalismus schwächte, aber die individuelle Initiative stärkte, zur Anerkennung des persönlichen Einsatzes und der Kleinarbeit. Der moderne Kapitalismus und die Demokratie entwickelten sich gleichzeitig und aus derselben Quelle. Und beide hängen wieder mit der neuzeitlichen Wissenschaft und Philosophie zusammen; es ist kein Zufall, daß die moderne wissenschaftliche und philosophische Richtung in den protestantischen Ländern energischer war. Auch die Volkswirtschaft als Wissenschaft entwickelte sich wirksamer in England. Kein Zufall ist es, daß in England der marxistische Sozialismus, der sich vom französischen oder russischen Sozialismus unterscheidet, wissenschaftlich zur Reife kam: er ist wissenschaftlich orientiert, während die andern politischer, utopistischer sind. Marx und Engels haben am Ende – unter dem Einfluß Englands – die demokratische, parlamentarische Taktik im Vergleich zum Radikalismus des Revolutionsjahres 1848 als richtiger anerkannt. Es gibt auf diese Weise zweierlei Marx – das gilt bis heute. Lenin hielt sich mehr an den jüngeren, unausgegoreneren, revolutionäreren Marx als an den älteren, reiferen; auch Bakunin tat es.

Selbstverständlich stelle ich Katholizismus und Protestantismus einander nicht schroff gegenüber. Im Reformationskonflikt hat sich der Katholizismus ja auch selbst innerlich reformiert, und seit damals besteht zwischen diesen beiden christlichen Richtungen eine starke Wechselseitigkeit – eine polemische, aber um so wirkungsvollere. Mir geht es nur darum, abermals die tiefe Beziehung zu betonen, die zwischen Religion und Politik, Kirche und Staat besteht. Die Kirche hat geistig die Gesellschaft und dadurch auch den Staat geführt; andererseits schützte der Staat Recht und Gesetz, die im Wesen auf Sittlichkeit und dadurch auch auf Religion beruhen. Der Katholizismus stellte durch seine großartige Kirchenorganisation den höchsten Typus der Theokratie, den Papocäsarismus, auf. Die Rechtgläubigkeit war cäsaropapistisch, ebenso Reformation und Gegenreformation – das wird in dem Grundsatz cuius regio eius religio ausgesprochen. Der moderne Staat verweltlicht sich immer mehr, übernimmt die Kontrolle der ganzen gesellschaftlichen Organisation; anfangs absolutistisch und autoritär, wie die Theokratie war, geht er immer mehr in das konstituierende, halbdemokratische und demokratische Regime über. Somit ist also die Demokratie, die moderne Staatstendenz, die Nachfolgerin des theokratischen Regimes geworden. Die Theokratie leitet alle staatliche und politische Macht vom Willen Gottes, die Demokratie vom Volke ab; das Volk und das von ihm gewählte Parlament ist die Quelle aller Macht und höchste politische Autorität. Aber man soll nicht vergessen, daß schon die Scholastiker die politische Macht des Volkes anerkannten und daß es schon katholische und protestantische Rechtsgelehrte und Theologen gab, die das Recht auf Revolution und den Tyrannentod verkündeten.

»Glauben Sie nicht, daß die Religion eher zum Monarchismus als zur Demokratie führt?«

Die Religion nicht, wohl aber die Theokratie. Hat sich denn der Monarchismus nicht darauf berufen, daß er von Gottes Gnaden sei? Der Monarchismus ist die staatliche Form des Aristokratismus, und es gab nicht nur einen politischen, sondern auch einen religiösen Aristokratismus: die Hierarchie. Der Aristokratismus sagt: Ich Herr – du Diener oder Sklave; der Demokratismus sagt: Ich Herr – du Herr. Die Lehre Jesu, die Lehre der Nächstenliebe und der allgemeinen Gleichheit ist gewiß nicht aristokratisch, im Gegenteil. Aus der Liebe zum Menschen, aus dem Sohnestum Gottes ergibt sich mir, möchte ich sagen, der wahre Demokratismus.

»Wie würden Sie also Ihre eigene und tiefste Begründung der Demokratie formulieren?«

Das tiefste Argument für die Demokratie ist der Glaube an den Menschen, an seinen Wert, an seine Geistigkeit und seine unsterbliche Seele; das ist die wahre, metaphysische Gleichheit. Ethisch ist die Demokratie als politische Verwirklichung der Nächstenliebe gerechtfertigt. Das Ewige kann dem Ewigen nicht gleichgültig sein, das Ewige kann das Ewige nicht mißbrauchen, kann es nicht ausbeuten und vergewaltigen.

»Sie sehen demnach die wahre Grundlage der Demokratie letztes Endes in der Religion. Wenn ich so sagen darf, so sind Sie eigentlich auch Theokrat.«

Ich habe keine Angst vor den Worten, und so habe ich nichts gegen diese Formulierung einzuwenden, wenn Sie Theokratie wörtlich als Gottesherrschaft nehmen. Ich fasse Staat, Staatsleben und Politik wie das gesamte Leben tatsächlich sub specie aeternitatis auf. Die wahre, auf Liebe und Achtung zum Nächsten und zu allen Nächsten beruhende Demokratie ist die Verwirklichung der Gottesordnung auf Erden.

Die Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, nicht nur das, was in den Verfassungen geschrieben steht; die Demokratie ist Lebensanschauung, sie beruht auf dem Vertrauen in die Menschen, in Menschlichkeit und Menschentum, und es gibt kein Vertrauen ohne Liebe, keine Liebe ohne Vertrauen.

Ich habe einmal gesagt, daß die Demokratie Diskussion sei. Aber echte Diskussion ist nur dort möglich, wo die Menschen einander vertrauen und redlich die Wahrheit suchen. Demokratie ist ein Gespräch zwischen Gleichen, die Erwägung freier Bürger vor der ganzen Öffentlichkeit – das Wort »Parlament« hat einen schönen Sinn, man muß es nur Wirklichkeit werden lassen! Ich sage: Zwischen Gleichen. Ich weiß, daß die Menschen nicht gleich sind; nirgends auf Erden, weder unter den Menschen noch in der Natur, gibt es Gleichheit – es gibt Vielfältigkeit; nur als unsterbliche Seelen sind wir wahrhaft gleichwertig. Liberté, Egalité, Fraternité – auch die französische Revolution hat de facto das Gebot Jesu, das Gebot der Nächstenliebe angenommen. Es klingt wie ein Paradoxon, ist aber wahr: auch die französischen Rationalisten waren – Theokraten, wenn sie auch Gott nur als Höchstes Wesen kannten.

Das demokratische Ideal ist nicht nur politisch, sondern auch sozial und wirtschaftlich. Den Kommunismus lehne ich ab. Ohne Individualismus, ohne begabte und erfinderische Einzelmenschen, ohne fähige Führer, ohne Genien der Arbeit kann die Gesellschaft nicht vernünftig und gerecht organisiert werden. Die Demokratie bedeutet in sozialer Hinsicht die Überwindung des degradierenden Elends; in der Republik, in der Demokratie darf es nicht möglich sein, daß Einzelne oder Stände ihre Mitbürger ausbeuten, in der Demokratie darf der Mensch dem Menschen nicht Mittel sein. Die natürliche Vielfältigkeit muß durch Teilung und Hierarchie der Funktionen und der Arbeit hergestellt werden; eine Organisation der Menschen ist ohne Über- und Untergeordnete nicht möglich, aber es muß eben eine Organisation und kein Privileg sein, keine aristokratische Herrschaft, sondern wechselseitiger Dienst. Die Demokratie braucht Führer, nicht Herren.

Ich nehme die Demokratie auch mit ihren wirtschaftlichen und materiellen Folgen an, aber ich gründe sie auf Liebe, auf Liebe und Gerechtigkeit, die die Mathematik der Liebe ist, und auf die Überzeugung, daß wir auf der Welt zur Verwirklichung der Gottesordnung, zur Synergie aus dem Willen Gottes beitragen sollen.

Ich weiß, daß die Grundsätze der Demokratie heutzutage oft vom Materialismus abgeleitet werden; der Materialismus ist zwar wissenschaftlich überwunden – man braucht nur einen Blick in die modernen Wissenschaften zu werfen, um zu merken, was sie über die Materie sagen – aber er dauert in der Überschätzung der materiellen Lebensbedingungen fort. Ich weiß, es gab und gibt einen materiellen Druck, aber der ist nur ein Teil des moralischen Druckes. Man wendet gegen den Theismus ein, daß der Glaube an die Unsterblichkeit und die Liebe zum Nächsten sich mit der Philanthropie, mit dem Almosen zufrieden geben, daß sie nicht zur modernen, sozialistischen Forderung der rechtlichen und gesetzlichen Beseitigung des Elends führen. Ich weiß nicht, warum sie das nicht tun sollten. Der Theismus, die Religion überhaupt ist doch nicht nur eine persönliche Attitüde, sondern eine kollektive Ordnung und trachtet stets und immer danach, eine Organisation zu werden. Die vernünftige Liebe, die von Verstand geleitete Religion wird die Humanität durch das Gesetz verwirklichen, uns aber niemals der sittlichen Verpflichtung der persönlichen Teilnahme und Hilfe entbinden. Das wäre überhaupt eine merkwürdige Demokratie, die keinen Platz für die sittliche individuelle Initiative ließe.

»Sie sprechen von einer vollkommenen Demokratie; heute ist es eher Gewohnheit, die Fehler der Demokratie zu suchen und von ihrer Krise zu reden.«

Krise der Demokratie! Ich bitte Sie, was befindet sich heute nicht alles in der Krise? Wir leben eben in einer Übergangszeit; wie Sie wissen, sagte Švehla, daß der Krieg fortdauert, wenn auch nicht geschossen wird. Wir befinden uns – alle Staaten und Völker – in einer schweren Regenerierung: man kann nicht gleich ein vollendetes, ewiges Werk verlangen. Das bedeutet nicht, daß unsere Demokratie, unsere Ordnung überhaupt, nicht besser sein könnte, als sie ist. Die Demokratie hat ihre Mängel, weil die Bürger ihre Mängel haben. Wie der Herr, so das Gescherr.

Sehen Sie: Jahrhundertelang hatten wir keine eigene Dynastie, hatten – bis auf unbedeutende Ausnahmen – keinen nationalbewußten Adel, keine reichen und großen Herren; wir sind durch Geschichte und Natur zur Demokratie bestimmt. Kulturell gehören wir zum europäischen Westen: das ist ein weiterer Hinweis auf den aufgeklärten Demokratismus. Wir sind durch Leib und Seele ein demokratisches Volk; wenn unsere Demokratie ihre Unzulänglichkeiten hat, so müssen wir die Unzulänglichkeiten, nicht aber die Demokratie überwinden.

Man sagt zum Beispiel, das Parlament genüge nicht mehr. Nicht: nicht mehr, sondern noch nicht. Das Parlament wird durch die Wähler gewählt – wer hat die Wähler politisch und moralisch erzogen? Das alte Regime. Während der Republik herangewachsene Abgeordnete haben wir noch nicht. Die Demokratie darf nicht nur auf dem Papier der Verfassung und im Mund der Demagogen sein. Selbst das beste Parlament ist nicht dazu da, um abzustimmen, was Wahrheit, Recht und Sittlichkeit ist; über Wahrheit, die grundlegenden Prinzipien der Politik, Recht und Sittlichkeit kann nicht nach der Mehrheit abgestimmt werden. Die Demokratie allein erzieht die Menschen nicht. Anständige und wahrhaftige Menschen werden durch die Familie, Schulen, Kirchen, die Staatsverwaltung, die Literatur, die Journalistik und so weiter erzogen. Ist die Demokratie ein Hindernis dafür? Ist das nicht ein politischer circulus vitiosus? Die Demokratie wird von Demokraten gebildet, die bessere Demokratie von besseren Demokraten. Gestehen wir es uns ein, daß die sogenannte Intelligenz ihr gerüttelt Maß daran schuld ist, wenn die Demokratie ihre Unzulänglichkeiten hat, die Geistlichen, Lehrer, Schriftsteller, Beamten und überhaupt die Menschen, die die Massen der Bevölkerung erziehen und führen. Die Demokratie ist eine geführte Mehrheit – wer und was für Menschen sind also die Führer? Ein französischer Schriftsteller hat mit Recht unlängst den »Verrat der Intelligenz« festgestellt.

Man klagt über Korruption – gut, man greife sie an! Aber lassen wir uns nicht zu Verallgemeinerungen verleiten und glauben wir nicht den Korruptionisten, die über Korruption klagen. Es gibt stille Korruption genug, jenes geschickte Umgehen der Gesetze, eine fast legale Korruption; es genügt nicht, sie negativ zu bekämpfen, sondern man muß ihr positiv entgegentreten: durch erhöhte Achtung der Gesetze und des Staates! Ja, ich denke an bürgerliche Moral, an Loyalität im englischen Sinn.

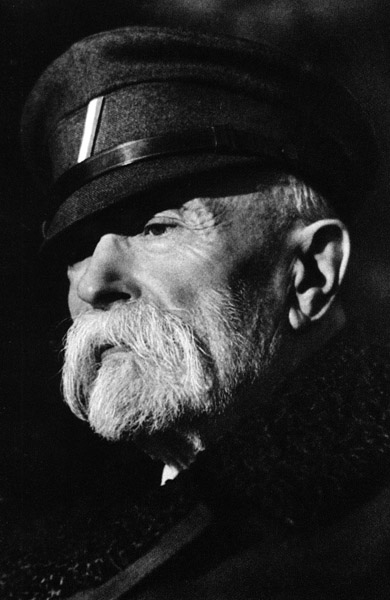

Porträt 1934

Ebenso wie über Korruption klagt man über politische Mängel, über die Unfähigkeit der Abgeordneten, der Regierung und aller möglichen öffentlichen Faktoren. Gewiß, wir begehen Fehler, ich habe ihrer selbst genug begangen, wir können noch nicht alles. Die Republik, die Demokratie, unser Staat ist jung, und wir haben ihn fast ohne Preis errungen. Wir haben keine Tradition in der Politik und in der Verwaltung und begehen daher Fehler.

Ich spreche nicht gegen die Kritik, im Gegenteil, ich wünsche, daß alle Mängel und Irrtümer kritisiert werden; nur soll die Kritik nicht der Demagogie dienen, sondern der Belehrung und Besserung. Wir brauchen gebildete und ehrliche Kritiker, Kritiker, die bürgerlichen Mut und Männlichkeit haben; wahre Kritik ist nicht Verneinung noch Abwälzung der Verantwortung auf andere, sondern Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortlichkeit.

Man klagt über die politischen Parteien. Mit Recht, soweit die Parteien dem parteilichen Egoismus nachgeben. Aber die Parteien sind nicht und können nicht anders sein als der Durchschnitt ihrer Wähler, und dieser hängt wieder von der Presse und der bürgerlichen Erziehung ab – immer wieder das Problem der Führung! Eines müssen wir stets von den Parteien fordern: daß sie anständige, politisch fähige und gebildete Männer und Frauen zu ihren Abgeordneten und Vertretern wählen. Für mich ist Politik und Demokratie etwas unendlich Ernstes: Arbeit der besten und erlesensten Menschen.

Wenn wir wirklich für die Besserung unserer Angelegenheiten sorgen, so werden wir den politischen Nachwuchs nicht vergessen – das ist eine so wichtige Frage für den Staat, für seine Regierungen und Parteien! Das alte Problem der Väter und Kinder! Und wieder der verzauberte Kreis: sind sich dessen unsere Geistlichen, Lehrer, Schriftsteller und Journalisten hinlänglich bewußt? Denken die Regierungen, Parteien und Abgeordneten daran?

»Und was bedeuten die Stimmen, die nach einem Ständestaat oder einer Diktatur rufen?«

Nun, Sie werden von mir nicht eine ganze Staatswissenschaft verlangen; wir sind einfach von den gegebenen politischen Verhältnissen ausgegangen und haben das und jenes zur Besserung unserer öffentlichen Angelegenheiten gesagt. Ich weiß, daß es auch bei uns Leute gibt, die die Augen von den Stände- oder Diktaturstaaten nicht lassen können ...

»Aber nur von den großen und mächtigen. Die kleineren geben kein so verführerisches Beispiel mehr.«

Natürlich. Den Leuten gefällt die Macht, aber die Macht läßt sich doch nicht nachahmen; kein Regime macht aus einem kleinen Staat eine Großmacht. Die Menschen bedenken wenig, was uns gemäß ist; oft wird nur das Fremde nachgeäfft, statt daß man vom Fremden lernt. Vor allem abwarten, wie es sich bewährt! Fünf, zehn Jahre sind noch wenig für ein historisches Argument. Sagen wir also: Stände statt Parteien, ein Ständestaat? Im Mittelalter gab es überall Ständestaaten. Ich frage: Warum haben die Menschen sie nicht behalten? Waren die Stände weniger eigennützig als die jetzigen Parteien? Und sind die Parteien bei uns nicht zum großen Teil ständisch? Heute gibt es Hunderte und aber Hunderte besonderer Beschäftigungen und ständischer Interessen; wie soll man unter ihnen die Verständigung erreichen, wenn nicht wieder durch irgendein Parlament? Die Diktaturen haben das Parlament aufgehoben, berufen sich aber auf den Willen des Volkes; sie berufen sich also eigentlich auf die Demokratie. Und wiederum: die absoluten Monarchen waren in ihrer Art Diktatoren – warum haben die Menschen sie nicht behalten?

Als der Krieg zu Ende ging, dachte ich, bei uns würde eine Republik entstehen, die aber anfangs diktatorisch geleitet sein würde. Und sehen Sie, unsere Republik kam ohne das aus. Ich habe keine Angst vor den Worten und sage, daß es ohne einen gewissen Grad von Diktatur auch keine Demokratie gibt; wenn das Parlament nicht tagt, so entscheiden die Regierung und der Präsident der Republik uneingeschränkt; aber sie sind durch die Gesetze gebunden und unterliegen der kommenden Kritik und Kontrolle des Parlaments, der Kritik der Zeitungen und der Versammlungen. Das eben ist auch die Grundlage der Demokratie: freie Kritik und öffentliche Kontrolle.

Ich bin ein grundsätzlicher, aber kein blinder Anhänger der Demokratie. Ich kenne die Schwächen des Systems, keine schlechte Erfahrung ist mir entgangen, aber – ich bedauere keinen Augenblick den Entschluß, den ich bei der Rückkehr aus dem Kriege gefaßt habe: der Demokratie und Republik zu dienen.

Die Demokratie ist eine Gewähr des Friedens. Für uns und für die Welt.