|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

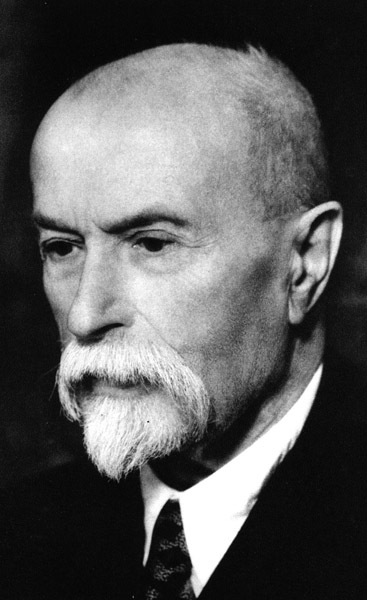

Porträt 1935, kurz vor seinem Rücktritt als Staatspräsident

»Ich wollte nicht lügen ...«

Viele Leute fragten den Verfasser der »Gespräche mit T. G. Masaryk«, wie diese Gespräche eigentlich niedergeschrieben worden seien: ob der Verfasser sie auf der Stelle mitstenographiert, ob er sie Tag um Tag aufgezeichnet habe und wie es überhaupt war. Also: wie war es und wie ist es überhaupt dazu gekommen?

Vor allem muß der Verfasser bekennen, daß ihm sehr lange nicht einmal im Traum eingefallen ist, irgendwie aufzuzeichnen, was er aus dem Mund des Präsidenten zu hören Gelegenheit hatte. Man möge es zu Lasten seiner Unordentlichkeit buchen; nie trägt er ein Notizbuch bei sich, in das er etwas eintragen könnte, nie führte er ein Tagebuch und hat eine hoffnungslose Unordnung in seinen eigenen Papieren und Erinnerungen. Vielleicht kennen Sie solche Menschen und erwarten von ihnen gewiß nicht, daß sie ein richtiges Protokoll führen über das, was sie hören oder sehen.

Aber einmal – es war in Topolčianky – regnete es den ganzen Tag. Der Präsident saß mit den Seinen und den Gästen beim Kamin, in dem die Holzscheite brannten; er blickt nämlich gern in lebendiges Feuer. Und wie so das Gespräch geht, begann man davon zu reden, wie es im Kriege war und wann wer in die schlimmste Situation geraten sei. »Meine schlimmste Situation«, begann der Präsident, »war, als ich während des Krieges in Moskau ankam.« Und dann erzählte er, wie unsere Leute ihn aus dem revolutionären Petrograd nach Moskau sandten, denn dort sollte es friedlicher sein. Er verläßt in Moskau den Bahnhof – und hört schießen. Er will zu Fuß ins Hotel gehen, aber vor dem Bahnhof stößt er auf einen Kordon von Soldaten: man könne nicht weiter gehen, es werde geschossen. Dennoch gelangt er auf einen Platz, und dort wird von beiden Seiten aus Hand- und Maschinengewehren gefeuert, auf der einen Seite von Kerenskijanern, auf der andern von Bolschewiken. »Ich gehe«, erzählte er, »und vor mir geht ein Mann, beginnt zu laufen und schlüpft in ein großes Tor, das sich ihm halb öffnet. Es war das Hotel Metropol. Ich wollte ihm nach, aber das Tor wird mir vor der Nase zugeschlagen. Ich klopfe und rufe: ›Was machen Sie, öffnen Sie!‹ – ›Sind Sie unser Gast?‹ ruft mir der Portier zu. ›Sonst können wir Sie nicht hereinlassen. Wir sind besetzt!‹ Ich wollte nicht lügen, so schrie ich ihn an: ›Machen Sie keine Dummheiten und lassen Sie mich hinein!‹ Er stutzte und öffnete.« Und so weiter; der Präsident erzählte von der Belagerung des Hotels Metropol, den Kämpfen in Kiew und »unseren Jungens«, wie er die Legionäre nennt. Aber den Verfasser der Gespräche fesselte der eine kleine Satz: »Ich wollte nicht lügen.« Man schießt auf dem Moskauer Platz, von beiden Seiten prasseln die Kugeln auf das Pflaster und gegen die Häuserfronten, und Professor Masaryk steht vor dem geschlossenen Tor eines Hotels, in das man ihn nicht hineinlassen will. Wenn er sagen würde, daß er ein Gast des Hotels sei, käme er sofort hinein; aber er will nicht einmal in dem Augenblick, wo es ums Leben geht, lügen. Und dann erzählt er das, als verstünde es sich von selbst, in dem trockenen kleinen Satz: »Ich wollte nicht lügen.« Das war alles.

Damals schrieb sich der Verfasser der »Gespräche« zum erstenmal die Worte des Präsidenten auf, nur um dieses einzigen kleinen Satzes willen, damit er nicht versinke, damit ihn einmal jemand beachte, wie schön er ist in seiner Schlichtheit und Selbstverständlichkeit. Und dann kam ihm wieder nicht in den Sinn, aufzuzeichnen, was er so ab und zu hörte. Jahrelang dachte er nicht daran; bis er einmal – es war wieder in Topolčianky – mit dem Präsidenten unter alten Kastanienbäumen saß und sprach; es war Herbst, und von Zeit zu Zeit schlug eine reife braune Frucht auf die harte Erde. Man brachte die Post. Der Präsident las seine Briefe, und auch der Verfasser der »Gespräche« hatte einen Brief erhalten. Aus Deutschland. Der Verfasser der »Gespräche« brach in Lachen aus: »Da verlangt man von mir, daß ich Ihre Biographie schreibe. Als ob ich das könnte! Um eine Biographie zu schreiben, muß man wenigstens ein bißchen Historiker sein, eine Menge Quellen lesen, sie überprüfen und ich weiß nicht was noch.«

Der Präsident nickte. »Eine Biographie schreiben ist gewiß eine schwere Aufgabe.«

Es war still, nur die reifen Kastanien regneten nieder, daß es ringsum prasselte und hüpfte. Der Verfasser der »Gespräche« erinnerte sich, wie auf dem Platz in Moskau und dem Boulevard in Kiew die Kugeln hagelten und trommelten. »Es sei denn«, sagte er plötzlich, »ich würde niederschreiben, was Sie mir von Zeit zu Zeit selbst über sich erzählt haben. Das wäre auch fast eine Biographie.«

Der Präsident lachte: »Nun, machen Sie mit mir, was Sie wollen.«

»Aber Sie müßten mir helfen, wenn ich etwas nicht weiß«, drängte der Verfasser.

Der Präsident erhob sich. »Was tun, ich helfe mit«, sagte er resigniert. »Aber jetzt muß ich zur Arbeit. Visuri.«

So kam es also, daß ich die »Gespräche« niederzuschreiben begann.

*

Ja, aber dazu, daß ich sie niederschrieb, fehlte noch vieles. Als der Verfasser aus seinem Gedächtnis alles hervorgekratzt hatte, fand er, daß er viel über die Kindheit des Präsidenten wußte, denn an sie erinnerte sich der Präsident gern und oft; über die Studienjahre war auch manches gesagt, aber für die spätere Zeit war das Material erschreckend fragmentarisch. Man mußte den Präsidenten zwingen, etwas mehr über sich zu erzählen.

In der Regel spielte sich dieses Ringen am Morgen im Park von Topolčianky ab. Um neun Uhr ging der Präsident aus, gradaus über die Wiesen zu seiner in der Sonne gelegenen Lieblingslaube. Der Verfasser der »Gespräche« hatte seinen Angriff, gewöhnlich einen Frontalangriff, schon vorbereitet. Er ließ eine angemessene Weile schweigend verstreichen, und dann legte er los: »Wie war es eigentlich mit dem Handschriftenstreit?«

Der Präsident schüttelte den Kopf. »Unschön«, sagte er nach einer Weile und begann sein Augenglas zu reinigen. Der Verfasser wartete, was weiter käme. Der Präsident hob die Augen. »Haben Sie schon die heutigen Blätter gelesen? Haben Sie darin das und das beachtet? ...« Und dann wurde über alles Mögliche gesprochen, nur nicht vom Handschriftenstreit.

Am andern Tag bereitete der Verfasser eine andere Frage vor: »Und was haben Sie in den neunziger Jahren gemacht?«

»Fehler«, antwortete der Präsident lakonisch und betrachtete damit die Sache als erledigt.

Wie man sieht, war es nicht leicht, aus dem Präsidenten Einzelheiten über sein Leben herauszuholen, und bis die »Gespräche« geschrieben waren, kostete es viel Geduld – beider Mitarbeiter.

*

Schließlich war alles niedergeschrieben, was der Verfasser gehört hatte; es war wenig und voll Lücken, aber was tun?

»Soll ich es drucken lassen?« fragte einmal der Verfasser.

Der Präsident zuckte die Achseln: »Nun, warum nicht?«

»Wollen Sie es nicht anschauen?« sagte zögernd der Verfasser. »Damit keine Fehler darin sind.«

»Wenn Sie wollen«, sagte der Präsident, und so kam das Manuskript in seine Hände. Als es zurück kam, war viel Neues von Masaryks eigener Hand dazugeschrieben. Ergänzungen, neue Erinnerungen, wenig bekannte Einzelheiten.

Voll Freude über sein Material verarbeitete es der Verfasser von Neuem. Und abermals legte er es zur Nachprüfung vor. Nach einiger Zeit bekam er es wieder, mit neuen Ergänzungen, Einzelheiten und Erinnerungen.

»Das geht nicht«, protestierte er, »Sie haben damit fast mehr Arbeit als ich!«

»Das macht nichts«, sagte der Präsident.

»Aber wie kann ich dafür ein Honorar nehmen«, wehrte sich der Verfasser, indem er das angewachsene Manuskript in der Hand abwog. »Das sollte wenigstens fifty fifty gehen, auf Halbpart.«

Der Präsident winkte nur mit der Hand ab. Da habe ich was Schönes angestellt, sagte sich verdrossen der Verfasser der »Gespräche«. Das wäre so etwas, dem Oberhaupt des Staates ein Honorar anbieten!

Aber am nächsten Morgen blieb das Oberhaupt des Staates auf dem Wege zur Laube plötzlich mitten in der Wiese mit funkelnden Augen stehen. »Ich weiß schon«, sagte der Präsident, »was ich mit dem Honorar anfange, das ich von Ihnen erhalte. Ich kenne eine Witwe, die hat so feine, saubere Kinder; der habe ich immer schon etwas geben wollen – jetzt werde ich das Geld dazu haben.«

Vielleicht gehört auch das zur Geschichte der »Gespräche«.