|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mit leidenschaftlicher Spannung erwarteten die Römer die Eröffnung der Spiele, die eine Reihe von Tagen andauern sollten. Gewaltige Vorbereitungen waren getroffen worden, um sie möglichst glanzvoll zu gestalten und Millionen waren dafür ausgegeben. Überall sprach man von dem, was zu erwarten stand. Prächtige wilde Tiere, Löwen, Tiger, Leoparden, Panther, Bären und Wölfe, lagerten in den Zwingern; sie sollten teils unter sich kämpfen, teils auf die verruchten Nazarener losgelassen werden, welche die unsterblichen Götter leugneten, bereits unter Nero Rom angezündet und jetzt sogar dem Imperator nach dem Leben gestrebt hatten, wie das Gerücht wissen wollte.

Die vornehmen Damen, die das Recht in Anspruch nehmen durften, einen Platz in der Nähe des Kaisers zu erhalten oder auf Einladungen hofften, bereiteten sich vor, möglichst glanzvoll zu erscheinen und richteten emsig ihren Putz her. Schneiderinnen, Haarkünstler, Perückenmacher, die Verkäufer von Schminken und wohlriechenden Salben, die Goldschmiede und Juwelenhändler waren in eifriger Tätigkeit.

Das ganze Rom schien in einen Taumel geraten zu sein. Der Adel kam von seinen Landsitzen zur Stadt; auch viele Fremde aus den Provinzstädten fanden sich ein und vermehrten so das Leben und Treiben der Riesenstadt.

Isko ging in seiner Unruhe viel in Rom umher, in dem Rom, das nur einen einzigen Gedanken zu haben schien, sich zu vergnügen. Aber welcher Art dieses Vergnügen war, wußte er aus Schilderungen gut genug. Er war finster und wortkarg, tat seinen Dienst, aber nur dem ehernen Gebot folgend. Seine jugendliche Seele war durch das entsetzliche unabwendbare Schicksal, das edle, ihm teure Menschen bedrohte, in wilden Aufruhr geraten. Stürmischer aber wurde seine Sehnsucht nach der Heimat freien Wäldern.

Athemar gewahrte mit Kummer, wie sehr seinem Liebling das Schicksal Diomeds und der Seinen nahe ging; aber niemand konnte ihnen helfen. Sie mußten ihrem Verhängnis rettungslos anheimfallen. Übrigens hatte auch Athemar dem Gebaren des hohen und niederen Pöbels von Rom gegenüber nur das Gefühl der tiefsten Verachtung.

Isko hatte beschlossen, nicht zu den Spielen zu erscheinen; er wollte die ihm teuren Menschen nicht von wilden Tieren zerreißen sehen. Aber ein Befehl des Imperators war ergangen, daß die prätorianischen Offiziere, die nicht am Tage der Spiele den Dienst um seine Person hatten, sich im Zirkus als seine Gäste einfinden sollten.

Catuald sagte Isko, daß er erscheinen müsse; der Cäsar kenne die beiden Kattenjünglinge, werde sie vermissen und ihn, ihren Protektor, mit Vorwürfen überhäufen. Auch scheine das Programm des ersten Tages keine Christenmetzeleien vorzusehen. Isko solle sich zeigen; sich zu entfernen, wenn ihm die Spiele nicht zusagten, hindere ihn ja niemand. Genug, wenn ihn der Imperator gesehen habe.

Da mußte Isko notgedrungen sein Erscheinen im Zirkus zusagen.

Domitian besaß in seinen späteren Regierungsjahren neben der unbändigen Herrschsucht, die alles in dem Riesenreiche von seinem Willen abhängig machen wollte, eine unersättliche Habgier. Er brauchte viel Geld für seine Bauten, seine Günstlinge, mehr noch für seine Armee, und er scheute vor keinem Verbrechen zurück, um Geld zu erlangen. Stumpfsinnig sah das Volk zu, wie die Köpfe der vornehmen Reichen in den Staub fielen. Seinen Vetter Clemens Flavius, einen harmlosen Menschen, von dem das Gerücht ging, er sei Nazarener, hatte er töten lassen und zugleich dessen Söhne; damit war, da er selbst keine Kinder hatte, das Geschlecht der Flavier entwurzelt. Stumm hatte das Volk auch das hingenommen. Der Cäsar war allein. Mit Mißtrauen betrachtete er jeden, der in seine Nähe kam. Niemand traute er und doch sah er nicht, wie der Abgrund sich zu seinen Füßen öffnete und der Tag des Verhängnisses auch für ihn hereinbrach.

Einen grimmigen Haß nährte er gegen Stephanus, den er im Verdacht hatte, den Ertrag der in den Provinzen gewaltsam eingetriebenen Steuern mit ihm teilen zu wollen, und den er für deshalb unermeßlich reich hielt.

Stephanus kannte seinen Gebieter gut genug, um dies wahrzunehmen; doch glaubte er an keine nahe Gefahr für seine Person, ehe nicht die Finanzangelegenheiten des Reiches geordnet waren.

Aber er kannte seinen halbwahnsinnigen Gebieter doch nicht genügend und wußte nicht, daß der tückische Fuscus, der gern seine einträgliche Stelle eingenommen hätte, schlau gegen ihn hetzte.

Am Tage vor dem Beginn der Spiele war Athemar unter den drei Zenturionen, welche die Wache im Palatin befehligten. Er führte die Reiter.

Nach alter Gewohnheit hatten die Kommandanten der Wache sich beim Cäsar zu melden, wenn sie ihr Amt antraten. Dies geschah auch diesmal.

Der älteste Zenturio, der im Range über den beiden anderen stand, war gleichfalls ein Germane vom Niederrhein, der dritte ein Römer.

Abwechselnd nahmen diese drei Befehlshaber der Wache ihren Posten vor dem Zimmer des Cäsar ein; im Nebenzimmer standen Wachen. Der Ton eines kurzen, weithin schallenden Hornes, das die Zenturionen am Gürtel trugen, konnte alle Posten in der Nähe herbeirufen, die in Zimmern, auf Korridoren und Treppen verteilt waren.

Der Cäsar war gut bewacht.

Athemar hatte, als die Reihe an ihn kam, seine Stellung im Vorzimmer noch nicht lange eingenommen, als Damas, der Leibdiener, erschien und ihm sagte: »Der Göttliche will dich sprechen, Zenturio.«

Athemar rief einen Stellvertreter auf seinen Posten und folgte dann Damas, der ihm den Vorhang zu dem Zimmer des Kaisers öffnete.

Aus seinen unergründlichen, halb scheuen, halb mißtrauischen Augen starrte der Imperator den aufrecht vor ihm stehenden Germanen eine Zeitlang an.

»Ich verlange einen Beweis deiner Treue von dir, Germane,« sagte er endlich.

»Ich bin bereit, ihn zu geben.«

»Du bist fremd im Lande und stehst den Personen hier gleichgültig gegenüber; darum habe ich dich ausersehen, mich an einem mächtigen Todfeinde zu rächen.«

»Für dich zu kämpfen, Domine, ist meine Soldatenpflicht.«

Domitian lachte, aber es war ein heiseres, unheimliches Lachen.

»Kämpfen? Ja – haha! Höre, Germane! Alsbald erscheint ein Mann bei mir, einer der Großen dieses Landes und ein noch größerer Verräter. Sobald er mich verläßt und im Vorzimmer erscheint, haust du ihn nieder.«

Einen Augenblick stand Athemar stumm, wie erstarrt von dem, was er hörte und ihm angesonnen wurde. Dann aber bäumte sich sein Mannesstolz auf und er sagte nachdrucksvoll: »Du verkennst mich, Imperator! Ich bin dein Krieger und habe dir Treue gelobt; ich bin bereit, mit meinem Leben das deine zu verteidigen, aber – ich bin kein Henker.«

»Wie?« brauste Domitian auf. »Du weigerst dich, meinen Befehl zu vollziehen?«

»Ja,« war die kurze schroffe Antwort. »Befiehl, daß ich ihn verhaften soll, dann werde ich es durch meine Leute vollziehen lassen und den Mann dem Liktor übergeben.«

»Soll ich dir den Kopf vor die Füße legen lassen?«

Athemar warf das schöne männliche Haupt zurück und die blauen Augen leuchteten, als er mit vornehmer Ruhe entgegnete: »Du bist sehr mächtig, Imperator, doch nicht mächtig genug, einen germanischen Fürstensohn zum Henkersknecht zu erniedrigen.«

Der ganze Stolz des freien Germanen lag in den Worten und in der Haltung des jungen Kattenfürsten.

Domitian schwieg und starrte Athemar an. Er hatte selten Männer vor sich gesehen, die den Mut ehrenhafter Überzeugung an den Tag legten. Auch wagte er nicht, gegen einen Offizier der Prätorianer gewaltsam vorzugehen, besonders gegen einen, der ein Liebling des Catualdus war.

Sein Versuch, den rohen Barbaren zu einem Mordanschlage zu verwenden, war mißglückt; er hatte sich in Athemar getäuscht.

Mit der ihm eigenen Schlauheit lenkte er ein: »Ich hätte mir sagen können, Germane, daß das kein Auftrag ist, für den du dich eignest. Um Verräter zu bestrafen, muß der Beherrscher des Römerreichs oft zu Mitteln greifen, die ungewöhnlich sind; hier führen nicht immer gerade Wege zum Ziele. Doch – das verstehst du nicht. Geh und schicke mir den ältesten Zenturio herauf! Aber hüte dich, über das zu sprechen, was ich dir anvertraut habe; es würde dich den Kopf kosten. Geh!«

Athemar neigte das Haupt und verließ ihn.

»Ich muß diesen elenden Barbaren fortschicken; er darf nicht wissen, wem es gilt,« murmelte Domitian hinter ihm.

Einer aber wußte es schon, der rachsüchtige Damas, der ihm nie den Todesschreck verzeihen konnte, der sein Gebein durchrieselte, als ihn Domitian mit dem Henkerbeil bedrohte. Er hatte die Unterredung belauscht und erriet sofort, es galt Stephanus, der um diese Zeit zur Audienz beschieden war.

Athemar schritt hinab und brachte dem älteren Zenturio den Befehl des Imperators. Sein Kamerad kam bald zurück und befahl Athemar, sich zum Castrum zu begeben und Catualdus zum Kaiser zu bescheiden.

Athemar warf sich auf das Pferd und ritt hinweg. Im Vorhofe begegnete ihm Stephanus in seiner Sänfte. Der Gedanke lag nahe, daß diesem der Anschlag gegolten habe.

Im Castrum traf Athemar Catuald schon vor und richtete den Befehl aus. Dieser empfing ihn ruhig, doch fiel ihm der Ausdruck in Athemars offenem und ehrlichem Gesicht auf.

»Ist etwas vorgefallen, Athemar?« fragte er. Wenn er auch kein Hofmann war, wußte er doch in den Gesichtern der Höflinge zu lesen, wie derer, die vom Hofe kamen. Hier sah er deutlich, daß der ehrliche Germane etwas Ungewöhnliches erlebt haben mußte.

Athemar sagte ihm offen, was ihm der Imperator angesonnen und daß er es abgelehnt habe, sich seinem Befehle zu fügen.

Catuald stieß einen zischenden Laut aus und schaute lange nachdenklich zum Fenster hinaus.

Dann drückte er stumm Athemars Hände. Diese Anerkennung freute den Sohn Ingomars in der Seele.

»Sprich zu niemand sonst darüber!«

»Nein.«

Beide ritten zum Palatin, und Catuald begab sich zum Imperator.

Stephanus hatte, mit großem Wohlwollen von Domitian empfangen, den Palatin bereits verlassen.

Am Abend wußte er, was ihm zugedacht gewesen war und daß er sein Leben nur dem stolzen Ehrgefühl eines germanischen Zenturio verdankte.

»Es wird Zeit,« murmelte Stephanus.

Einige Tage später begannen die Spiele. Schon von Mitternacht an belagerten ungezählte Volkscharen die Eingänge zum Flavischen Amphitheater, die überall stark mit Wachen besetzt waren.

Um sechs Uhr ließ man die Menschen truppweise ein und mehrere mit Stäben bewaffnete Ordner wiesen ihnen die Plätze an, unterstützt von zahlreichen Soldaten, von denen drei Zenturien schon früh angerückt waren. Immer höher und höher türmten sich die Menschenmassen auf den ansteigenden Sitzreihen empor, unter einem betäubenden Lärmen, Schwatzen und Schimpfen; Männer, Weiber, Kinder.

Gegen neun Uhr war der ungeheure Raum ziemlich gefüllt und nur die Plätze noch unbesetzt, die für die Gäste des Kaisers und den vornehmeren Teil der Bevölkerung freigehalten wurden. Doch auch diese fanden sich jetzt nach und nach ein. Überreich geschmückte, mit Juwelen behängte Frauen in den kostbarsten Gewändern, oft mit blonden Perücken, die mit Goldstaub gepudert waren, Patrizier, hohe Würdenträger, Senatoren, die des Kaisers wegen die Toga trugen, erschienen auf den unteren Sitzreihen. Immer farbiger, immer bunter wurde das Bild, das die weite Rundung bot.

Jetzt kamen auch sechzig Offiziere der Prätorianer, Legaten und Zenturionen aller Ordnungen in voller Rüstung, unter ihnen Athemar und Isko, dessen Miene auf Herzeleid deutete.

Auch Catuald hatte bei seinen Kriegern Platz genommen, obgleich ihm, als dem Unterpräfekten der Prätorianer, ein Sitz näher dem Cäsar gebührte.

Nerva war nicht unter den Senatoren; er hatte es abgelehnt, zu erscheinen. Stephanus aber war da und unterhielt sich lächelnd mit Fuscus. Er trug auch heute, wie schon die Tage her, den linken Arm in der Binde. Auch Cassius Longinus fand sich ein, nach wohlriechenden Salben duftend und fast weibisch geschmückt, was zu seinem schönen männlichen Antlitz nimmer paßte.

Geschwätz und Geplauder überall, dann und wann zum großen Entzücken des Pöbels durch das dumpf herklingende Brüllen eines Löwen unterbrochen.

Gegen zehn Uhr verkündete die Trompete das Herannahen des Cäsar, der gleich darauf, umgeben von einer großen Schar von Hofleuten, Männern und Frauen, Senatoren und hohen Beamten im Purpur erschien. Den Schluß bildeten Prätorianer.

»Sei gegrüßt, Cäsar!« schrie das Volk. Domitian dankte durch ein Kopfneigen, nahm mit seiner Begleitung Platz und gab dem sich nahenden Ädil das Zeichen, die Spiele zu beginnen.

Trompetengeschmetter ertönte, und in langsamem Zuge nahten sich die Gladiatoren, die Andabaten (Blindfechter), Faust- und Netzkämpfer. Als sie vor dem Cäsar waren, blieben sie stehen, verneigten sich und riefen ihm das althergebrachte: » Ave, ave Caesar, morituri te salutant! – Die dem Tode Geweihten grüßen dich, Herrscher!« zu.

Langsam, wie sie gekommen waren, schritten die Fechter davon und verschwanden. Gar mancher von ihnen sollte das Abendlicht nicht mehr schauen.

Nach kurzer Pause traten ein Gladiator und ein Retiarius (Netzfechter) auf, beide in ihrer Art berühmte Leute. Der Gladiator kämpfte mit Schild und Schwert, der andere mit einem Netz und einem Dreizack. Der Kampf erforderte von beiden Seiten ungemeine Geschicklichkeit, denn das Netz in geschickter Hand war eine furchtbare Waffe und oft genug siegte der Netzfechter.

Doch diesmal war das Glück dem Schwertkämpfer hold; er streckte nach wechselndem Kampfe den Retiarius zu Boden.

Er sah sich um, ob die Zuschauer den Verwundeten zu retten wünschten, was sie sonst dadurch zu erkennen gaben, daß sie einen Finger der Hand emporstreckten.

Doch der Netzkämpfer war nicht beliebt und kein Gnadenzeichen wurde gegeben, auch von den kaiserlichen Plätzen aus nicht.

Der Netzfechter starb. Triumphierend entfernte sich der Gladiator unter dem Jubel des großen Haufens.

Von Wärtern wurden jetzt vierundzwanzig Andabaten, das ist Blindfechter, in die Arena geführt und dort aufgestellt.

Die Männer waren zu Pferd und mit Lanzen bewaffnet, aber der Helm war ihnen über das Gesicht gezogen, so daß sie vollständig unfähig waren, irgend etwas zu sehen.

Zum großen Vergnügen des niederen Volkes begann jetzt ein Blindekuhspiel zwischen den schildbewehrten Kämpfern. Sie suchten sich, lauschten oder stachen in die Luft, und all diesem folgte unermeßliches Gelächter. Aber die Sache wurde ernster. Die Arenawärter stießen sie aufeinander. Schließlich warfen die des Gesichts beraubten Kämpfer den Schild weg, faßten einander mit der linken Hand und stachen, so aneinander gekettet, auf den Gegner los. Jetzt wurde der Anblick für einen einigermaßen feinfühlenden Menschen grauenhaft; es war ein empörender, widerwärtiger Vorgang, der freilich stets von dem Jubel der Galerien begleitet wurde.

Endlich wurde dem Gemetzel der Blindfechter ein Ende gemacht. Sechzehn hatten den Kampf mit dem Leben bezahlt, die anderen waren alle mehr oder minder schwer verwundet.

Tief angeekelt von dem widerwärtigen Schauspiel erhoben sich Athemar und Isko, um den Zirkus zu verlassen. Beide hatten im Männerkampf gestanden und den Tod seine Ernte halten sehen; beide waren kampfesfreudige Krieger, die einst auf der Walstatt zu enden hofften – aber ihr ganzes Innere empörte sich gegen dieses rohe und gemeine Schauspiel. Mit ihnen erhoben sich noch einige der jungen Zenturionen, die aus Germanenland stammten; sie fühlten wie die Brüder.

Zu diesen aber sagte Catuald: »Ihr könnt jetzt nicht gehen; wir sind des Kaisers Gäste. Wartet, bis das Frühstück vorüber ist.«

Die Jünglinge blieben.

Gleich darauf begann die Verteilung von Fleisch und Brot. Fünftausend Sklaven, kleine Körbchen tragend, die gebratenes Fleisch, Brot und Früchte bargen, bewegten sich die Anstiege empor, die Gänge entlang, um dem Volke die Spende des Kaisers zu überbringen, und entledigten sich in überraschender Ordnung und großer Schnelligkeit ihres Auftrages.

»Heil dir, Cäsar!« scholl es ringsum. Kaiserliche Sklaven brachten dem Hofstaat und den geladenen Gästen Fleisch und Brot, den Frauen Zuckerwerk und Früchte; auch Krüge mit Wein wurden hier verteilt. Selbst Domitian nahm teil am Mahle.

Während man unten die Leichname hinausschaffte und die Arena neu mit Flußsand bestreute, um die Blutflecken zu tilgen, frühstückte das Römervolk schwatzend und scherzend mit Behagen. Domitian war entschieden guter Laune und schickte Leuten, die er auszeichnen wollte, Extraportionen, so Catuald, der ein guter Esser war und so abgehärtet gegen römische Greuel, daß er auch jetzt den Appetit nicht verlor. Athemar und Isko war es unmöglich, etwas zu genießen; zu stark waren die Gefühle des Ekels und der Verachtung, die sie beherrschten.

»Aber mein lieber Freund Stephanus muß auch bedacht werden; gib ihm eines dieser Körbchen,« rief der Kaiser einem der Knaben zu, die ihn bedienten.

Mit geschmeidiger Dankbarkeit nahm der Minister das Geschenk entgegen.

»Ist dein Arm immer noch krank, o Freund?« fragte teilnehmend Domitian.

»Ich werde ihn leider noch einige Tage in der Binde tragen müssen, Göttlicher; ich bin hart gefallen.«

»Nun, ich werde Opfer für dich bringen lassen. Wann werde ich denn das Glück haben, dich mit den Abrechnungen aus den Provinzen bei mir zu sehen?«

»Wenn es dir gefallen sollte, Gottheit, komme ich morgen früh zu dir –« die Spiele am anderen Tage begannen erst am späten Nachmittage – »und lege dir die Rechnungen vor. Wir haben in den Kanzleien Tag und Nacht gearbeitet und jetzt ist im großen und ganzen alles zu übersehen. Das Ergebnis wird für deine Göttlichkeit, wie ich hoffe, erfreulich sein, denn die Erträge sind bedeutend höher, als ich annahm.«

»Oh – das läßt sich hören! Komm morgen, Stephanus, und erfreue den geplagten Herrscher Roms.«

Die Trompeter gaben das Zeichen zum Wiederbeginn der Spiele. Athemar und Isko wollten sich entfernen, wurden aber gefesselt durch den eigenartigen Anblick, der sich ihnen bot.

Vom Ende der Arena nahte ein Gladiator in glänzender Rüstung, der eine Frauengestalt in prächtiger griechischer Gewandung führte.

Junge Mädchen gingen vor ihnen her und streuten Blumen.

Acht Herolde verteilten sich durch den Zirkus und riefen aus: »Wer wagt es, um das schönste Weib Roms zu kämpfen? Es ist sein, wenn er Glaucus den Gladiator besiegt. Diese schöne Helena ist Nazarenerin und muß morgen sterben unter des Tigers Zahn, wenn ihr nicht ein heldenmütiger Retter ersteht. Wer wagt den Kampf?«

Wo aber die Frau erschien, erhob sich ein tosendes Gelächter.

»Was soll das geben, Fuscus?« fragte diesen der Imperator.

»Wir hoffen, daß einige wahnsinnige Christen sich melden werden, um ihre Schwester vom Tode zu erretten.«

Die weibliche Gestalt kam jetzt in die Nähe Domitians.

»Nun, beim Hades, da habt ihr eine schöne Harpyie ausgesucht,« sagte er lachend.

Frau Claudia, die von Haus aus keineswegs häßlich war, nur verhärmt und krank und freilich entsetzlich entstellt durch den Schwerthieb des Legionärs, sah in den hellen farbigen Gewändern sehr häßlich aus.

»Für diese Helena werdet ihr keinen Kämpfer finden.«

»Den Nazarenern ist alles zuzutrauen.«

Die Damen um den Kaiser lachten; der Scherz war gut, er brachte Abwechslung in das Programm. Doch noch hatte sich kein Christ zum Opfertod gemeldet, denn das war es dem ersten Schwertkämpfer Roms gegenüber. Es waren auch keine Christen anwesend. So schritt das arme Weib langsam den Umkreis der Arena entlang, still und gottergeben. Der von Fuscus und dem Adil ausgedachte feine Scherz schien ohne Abschluß bleiben zu sollen, als plötzlich ein heller Ruf, gleich einem germanischen Schlachtschrei, von den Plätzen, wo die Zenturionen saßen, durch das ganze Amphitheater drang.

Claudia war diesen Plätzen nahe gekommen und Isko hatte sie erkannt, als der Herold seinen Spruch rief.

»Ich kämpfe für sie, ich Isko, der Katte!«

Aller Grimm, alle Erregung der letzten Tage und der letzten Stunden verdichteten sich in dem Jüngling zu dem Entschluß, auf Tod und Leben für das arme Weib zu fechten.

Catuald, Athemar, die Zenturionen sprangen auf; alle Blicke ringsum richteten sich nach dem Platze, von wo der Schrei erklungen war.

»Isko, um der Götter willen –«

»Junge, bist du töricht –? Was geht das alte Weib dich an?«

»O Catuald – sie hat mir das Leben gerettet, ich rette heute das ihre. Hältst du Dankbarkeit für Torheit? Ich will für sie kämpfen.«

Wie ein Wirbelwind verbreitete es sich durch die Reihen des Amphitheaters, ein junger Germane wolle für die Alte kämpfen.

»Der Narr!«

»Hat er mehrere Leben?«

»Sich für eine solche Vogelscheuche von Glaucus töten zu lassen!«

»Er wird ein Nazarener sein.«

Auch Domitian war bekannt geworden, daß sich ein Kämpfer für die griechische Schönheit gefunden hatte, und schon kam auch Catuald, um ihm zu melden, daß einer seiner Zenturionen die Herausforderung annehmen und mit dem Gladiator fechten wolle.

»Wahrscheinlich einer von deinen beiden Schützlingen?« bemerkte der Kaiser mit höhnischem Lächeln.

»Ja, Domine, der Jüngste von beiden. Gestattest du den Kampf?«

Er hoffte im stillen, der Kaiser werde es dem Zenturionen verbieten; aber dieser dachte daran, wie Athemar ihn abgefertigt hatte, und erwiderte: »Es würde kein gutes Licht auf die jungen Krieger meiner prätorischen Kohorten werfen, wenn ich meine Erlaubnis verweigern wollte; er versuche sein Heil.«

Catuald ging, voll ernster Sorge, denn Isko war ihm sehr an das Herz gewachsen.

Der Imperator aber wandte sich zu Stephanus: »Hunderttausend Sesterzien auf Glaucus – hältst du sie?«

»Ja, göttlicher Imperator.«

Er dachte in diesem Augenblicke daran, daß ein germanischer Zenturio ihn vor dem Tode bewahrt hatte; er wettete auf den Germanen. Indessen hatte man für Isko einen Schild herbeigebracht, der diesem zusagte. Die Teilnahme seiner Kameraden, besonders derjenigen deutschen Blutes, war allgemein; sie prüften bei ihm sorgfältig Helm und Rüstung.

Athemar stand stumm und traurig da. Hindern konnte er den Kampf nicht mehr – und wenn –? Er wagte nicht auszudenken.

Isko reichte ihm die Hand.

»Falle ich, Athemar, ist's in guter Sache und die Walküre wird mich zum ewigen Vater tragen. Dann tröste die lieben Eltern. Aber ich hoffe,« setzte er mit leuchtenden Augen hinzu, »Siegvater wird mit mir sein.«

»Siegvater sei mit dir!« riefen die anwesenden Germanen, auch Catuald murmelte: »Siegvater sei mit dir!«

Von einigen erfahrenen Zenturionen begleitet, betrat Isko die Arena.

»Sei getrost, Frau Claudia; ich werde für dich kämpfen.«

»O Jüngling, edler Jüngling – ich will für dich beten – nicht für mich. Der Herr sei dir gnädig!«

Mit Staunen sah alles ringsum auf die jugendliche Gestalt dessen, der es mit dem gewaltigsten Kämpfer der Arena wagen wollte; die blonde Jünglingsgestalt nahm alle für sich ein.

Man ging zu Glaucus und die Isko begleitenden Zenturionen maßen die Länge der Schwerter; sie waren gleich lang.

Dann schritt Isko mit edlem Anstande auf den Kaiser zu, nahm den Helm ab und verbeugte sich. Ein Murmeln der Bewunderung ringsum begrüßte die edle Erscheinung.

»Bist du ein Nazarener?« fragte ihn Domitian.

»Nein, Domine, ich diene den Göttern meines Volkes.«

»Warum kämpfst du dann für das alte Weib? Es geht um dein Leben.«

»Ich bin ihr für dieses Leben Dank schuldig und ein Germane hält es für einen Flecken auf seiner Ehre, diesen nicht abzutragen. Leben für Leben!«

»Tue dein Bestes. Du hast es mit einem gewaltigen Gegner zu tun.«

Isko begegnete dem Auge des Cassius Longinus, der ganz seine Narrenrolle vergessen zu haben schien, so ernst und teilnahmvoll ruhte sein Blick auf ihm. Er fühlte es und lächelte ihm zu.

Dann verbeugte er sich, setzte den Helm auf und ging auf den Gladiator zu.

Die Zenturionen stellten die Kämpfer so, daß sie die Sonne zur Seite hatten, und zogen sich zurück, wie es schon die Herolde und die jungen Mädchen getan hatten.

Claudia lag auf den Knieen und betete.

Glaucus und Isko standen allein inmitten der Arena.

Totenstille herrschte ringsum. Teilnahme und Mitleid wandten sich dem jungen Germanen zu, der in törichter Weise sein Leben für ein altes Weib auf das Spiel setzte. Daß er unter dem Schwerte des Glaucus verbluten werde, war niemand zweifelhaft. Armer Jüngling – deutscher Narr!

Das Schwertspiel begann.

Glaucus war ein Mann von vierzig Jahren, von eisenfesten Muskeln, markig von Gestalt und von großer Körperkraft, aller Künste der Arena Meister.

Er lächelte siegbewußt, als Isko ihm gegenübertrat. Was er aber vielleicht an Kraft und Erfahrung voraus hatte, ersetzte Isko, der durch unaufhörliche Übung das Schwert meisterlich handhaben gelernt hatte, durch größere Geschmeidigkeit und Gewandtheit.

Der Römer hob den Schild und fiel aus; er glaubte den unerfahrenen Jüngling, noch dazu einen Barbaren, mit leichter Mühe abfertigen zu können.

Sein Ausfall war heftig und mit großer Geschicklichkeit geführt, aber die Art, wie Isko ihn abwehrte, machte den Römer stutzen. Das war kein zu verachtender Gegner. Arm und Handgelenk des Jünglings schien von Eisen zu sein.

Von neuem griff der Römer hitzig an, Finten anwendend, wie sie in der Arena üblich sind; aber wiederum begegnete er dem Schild und dem Schwert Iskos.

»Beim Hades, das ist ja ein Fechter ersten Ranges,« murmelte der Gladiator in sich hinein.

Über Isko war eine wunderbare Ruhe gekommen; er fühlte: »Fällst du, so ist's im Dienste edler Menschlichkeit und meine Väter werden mich in Walhall willkommen heißen.«

Daher focht er auch mit großer Ruhe und Vorsicht. Er wußte, daß die Gefahr noch kommen werde.

Zweimal machte Glaucus den Versuch, ihm die Sonne ins Angesicht zu bringen, und zweimal vereitelte Isko, dessen Klinge unaufhörlich vor des Römers Augen spielte, mit großer Gewandtheit diese Absicht.

Der Römer, der anfing zornig zu werden, daß ihm der Barbar so lange widerstand, versuchte es jetzt mit Anwendung seiner ungewöhnlichen Kraft. Aber Isko wich ihm aus, wußte die Gewalthiebe, indem er sie am Schild abgleiten ließ, unwirksam zu machen und verblüffte den Gegner durch unaufhörliche, blitzschnell geführte Stöße nach dessen Gesicht.

Zweimal hatte er ihn schon berührt und sein Lederwams zerrissen, während ein Gleiches dem Gladiator noch nicht gelungen war.

Jetzt umkreiste er ihn gleich einem Parthel, blitzschnelle Hiebe und Stöße führend, nur um den Gegner zu verwirren und zu ermüden.

Mit der leidenschaftlichsten Spannung folgte alles diesem Kampfe von der obersten Galerie herab bis zur kaiserlichen Loge.

»Wehre dich, Kleiner! Wehre dich!« schrie man von den Galerien herab. »Laß dich nicht abmurksen!«

Glaucus, der noch nie mit einem solchen Gegner gefochten hatte, ergrimmte mehr und mehr und wollte endlich mit einem Gewaltstreich, mit dem er oft gesiegt hatte, dem Kampf ein Ende machen. Er führte überraschend einen Stoß nach Iskos linker Schulter, eine Finte, nur das Schwert mit großer Schnelligkeit emporzuwerfen und auf Iskos Helm niedersausen zu lassen.

Traf der Hieb mit voller Wucht, war Isko verloren.

Aber der Jüngling hatte seinen Gegner fortwährend im Auge und die Finte wohl erkannt. Er warf so schnell, wie der Hieb geführt wurde, den Schild empor, und während seine Gestalt von oben bis unten den Gewalthieb fühlte, zuckte seine Klinge gleich einem Blitze unter dem Schilde hervor und drang tief in des Gegners rechten Arm, der augenblicklich blutüberströmt niedersank. Das Schwert entfiel der gelähmten Hand.

Einen grauenvollen Fluch stieß der Gladiator aus; das war Niederlage und Tod.

Isko schleuderte das niedergefallene Schwert mit dem Fuße beiseite und fragte ruhig: »Bist du besiegt?«

»Zum Hades mit dir, germanische Wildkatze, – ja, ich bin besiegt.«

Jetzt erkannte man ringsum den Sieg des blonden Jünglings und tobender Beifallsruf erhob sich.

Athemar, Catuald, die Germanen, Cassius Longinus atmeten auf. Stephanus, der hunderttausend Sesterzien gewonnen hatte, lächelte sogar. Alle Damen in der kaiserlichen Loge waren entzückt von dem Siege des schönen Jünglings.

Glaucus ließ sich auf ein Knie nieder und sagte: »Stoße zu – hierher – rasch! Leben will ich nicht mehr.«

Mit tiefer Verachtung entgegnete ihm Isko: »Hältst du mich für deinesgleichen, gemieteter Klopffechter? Du bist besiegt, das ist genug – lebe, solange du kannst.«

Er schritt auf die kaiserliche Loge zu und verneigte sich. Die Damen warfen ihm Blumen zu.

»Du hast gesiegt, Germane; das schöne Weib ist dein, nimm es dir,« sagte Domitian, und dann zu Stephanus: »Du hast Glück mit Germanen, Freund.« Er ahnte nicht, wie gut der Minister diese Anspielung verstand.

Cassius Longinus hatte alsbald, nachdem der Sieg entschieden war, die Loge verlassen und mit dem seiner harrenden Hausmeister gesprochen.

Der schwerverwundete Gladiator, der sich zwar keines Beifallszeichens von seiten des Volkes zu erfreuen hatte, wurde von Domitian begnadigt und fortgeführt.

Isko ging auf Claudia zu, von einigen Herolden begleitet.

»Du bist frei, Claudia; komm mit mir.«

Willenlos folgte ihm die Frau, die vor Erregung nicht zu sprechen vermochte.

Die Herolde führten ihn durch einige Gänge an eine Pforte, die nach außen führte.

Wohin mit der armen Frau in diesem Aufputz?

Aber hier fand er den Hausmeister des Longinus.

»Gib sie mir, Zenturio; ich habe Befehl, sie zu unserem Heim zu bringen.«

Er hüllte die Arme in einen langen Mantel, hob sie in die verhüllte Sänfte und ließ diese hinwegtragen.

Isko war sehr froh und pries den vorsorglichen Freund.

Nun ging er zurück zur Tribüne seiner Freunde und nahm deren stürmische Glückwünsche entgegen.

»Siegvater war mit dir,« sagten die Germanen. »Heil dir!« riefen die Römer. Alle waren stolz auf den Sieg eines der Ihren.

Catuald schüttelte Isko mit väterlichem Stolze die Hand. »Das war Heldenwerk, Sohn Ingomars.«

Athemar drückte ihn stumm an die Brust.

Begeistert für den jungen Helden waren die Legionäre germanischen Stammes und nicht diese allein. Von den oberen Galerien dröhnte lauter Jubelruf zu ihm herab.

Nachdem Isko allen gedankt hatte, ging er mit Athemar hinaus und schlenderte mit ihm den Thermen des Titus zu.

Er mußte nach diesem Kampfe auf Leben und Tod mit dem Bruder allein sein und das Treiben im Zirkus – man erwartete noch thrakische Kämpfer und das gegenseitige Abschlachten von vierzig Catervariern (ungeübten Verbrechern ohne Schutzwaffen) – ekelte ihn an. Der ganze Ernst des Lebens war in der letzten Zeit, in dem Schicksal ihm teurer Menschen, mit aller Furchtbarkeit ihm nahe getreten. Ernst und still schritt er neben dem Bruder her. Er dankte seinen Göttern für den Sieg, aber rechte Siegesfreude fühlte er nicht; noch harrten teure Freunde einer furchtbaren Todesstunde.

Athemar sah mit tiefer Rührung auf den bewegten, so kindlichen und so heldenhaften Bruder.

»Isko,« sagte er sanft, »wie konntest du dein Leben auf das Spiel setzen? Dachtest du nicht der Deinen?«

»Ich konnte nicht anders, Athemar; mit Allgewalt kam es über mich – ich mußte hinab – das arme alte Weib mußte gerettet werden. Ach,« fuhr er tieftraurig fort, »könnte ich doch auch Diomed und die Seinen retten; ich wagte freudig das Leben noch einmal.«

»Wir müssen ertragen, was die Ewigen schicken, Isko.«

Beide schwiegen ernst. Endlich fragte Athemar: »Wo ist die Frau hingekommen?«

»Cassius Longinus hat sie in sein Haus tragen lassen.«

Nach einiger Zeit sprach der Ältere dem Bruder von dem Ansinnen, das ihm der Kaiser gestellt und wie er es abgelehnt hatte.

»Heil dir, Athemar! Mag er sein Ärgstes tun – der feige Tyrann kennt germanische Fürstensöhne nicht. Weißt du, wem es galt?«

»Ich vermute Stephanus, denn der begegnete mir, als er sich gleich darauf zum Imperator begab.«

»Schändlich,« murrte Isko. »Müßte man Stephanus nicht warnen?«

»Wer soll es tun? Was wissen wir? Nein, mischen wir uns nicht in Angelegenheiten des römischen Hofes; sie gehen uns nichts an! Wir spielten um unsere Köpfe.«

»O Athemar,« seufzte Isko, »wären wir wieder in unseren heimischen Wäldern, bei unseren Lieben, unseren Stammesgenossen! Mich widert dieses Rom mit seinem Treiben an. Ich ersticke in dieser Luft.«

»Geduld, wir gelangen auch zur lieben Heimat wieder zurück.«

»Gern diente ich länger in ihren Heeren, aber an den Grenzen, um ihnen ihre Kriegskunst abzulernen, damit wir sie schlagen können, wie Armin der Cherusker, wenn sie uns ins Land kommen.«

Athemar lächelte.

»Obergermanien hat jetzt in Trajan den größten Strategen der Römer zum Legaten. Über dessen Feldherrngröße ist nur eine Stimme.«

»Ja, sie rühmen ihn alle; ich weiß es.«

»Darum wird es gut sein, Freundschaft mit ihm zu halten, wie wir sie mit Antonius Saturninus pflegten.«

»Er soll ein gerechter, vornehmer Mann sein, sagt Catuald.«

»Wir dürfen nicht alle Römer nach dem Gesindel beurteilen, das wir hier sehen.«

Bisweilen war, während sie unter den Bogen einherwandelten, Geschrei und jubelnder Lärm zu ihnen gedrungen, auch das Gebrüll eines der Raubtiere aus dem Zwinger. Doch jetzt war es still geworden in dem Riesengebäude und sie begaben sich zurück, um im Gefolge Catualds zum Castrum zurückzureiten.

Die Arena war leer, als sie ihre Plätze einnahmen, und das Volk schwatzte fröhlich ringsum. Wie sollte es nicht! Es hatte einem glorreichen Gladiatorengefecht beigewohnt, in dem nur sechsundzwanzig ihr Leben verloren. Welch ein Schauspiel!

Traurig sah Isko vor sich hin, als lange Trompetentöne seine Aufmerksamkeit der Arena zuwandten.

Eisiger Schreck durchrieselte sein Gebein. Dort schritten, langsam, von Wärtern geleitet, zwei weißgekleidete Frauen heran, zwischen denen ein rotgekleideter Mann ging. Iskos Jägerauge erkannte sofort die Domina, Medor und die liebliche Schwester Diomeds. Sie gingen dem Tod entgegen.

Tiefe Stille herrschte ringsum bei diesem seltsamen ungewohnten Anblick. Die ergebene und doch würdevolle Haltung der Matrone, die Anmut des zarten, bleichen Mädchens blieben selbst auf diese an Blut gewöhnten Massen nicht ohne Wirkung.

»Wer ist das?« fragte Domitian den nahe stehenden Fuscus.

»Es sind die, welche Sentius Saturninus verbargen, Göttlicher, und dein hyrkanisches Schoßhündchen soll sie begrüßen. Der Ädil und ich haben es für dich ausgesonnen.«

Selbst unter der entarteten Weiblichkeit auf der kaiserlichen Tribüne zeigte sich einiges Mitgefühl mit den Frauen. Cassius Longinus war sehr bleich geworden und seine Hand suchte nach dem Dolche, den er verborgen bei sich führte.

Isko barg sein Angesicht in den Händen; er wollte das Schreckliche nicht sehen. Aber mit wildem Schmerze dachte er: »Hätte ich dich jetzt in Schwerteslänge vor mir, Cäsar!«

Die Wärter führten die drei Verurteilten bis in die Höhe der kaiserlichen Loge.

Dort knieten sie nieder.

Das tiefe Schweigen ringsum, die Ruhe derer, die dem nahen Ende entgegensahen, hatten etwas Feierliches an sich; es war die Majestät des nahen heldenhaften Todes, die hier ihre erhabene Wirkung ausübte.

Bisher wurde mit gleichen Waffen gekämpft – diese hier erwartete das grausige Verhängnis wehrlos.

Zwei edle Frauen boten dem Tode mit ruhiger Würde die Stirn. Was verlieh ihnen diese übermenschliche Kraft?

Die Wärter legten, wie üblich, ein breites scharfes Messer neben Medor und entfernten sich. Der Zimmermann lag verklärten Angesichts da, die Augen dem Himmel zugewandt, ebenso die Mutter Diomeds, die Hände gefaltet; ein Zug überirdischen Glanzes lag auf ihren Zügen. Aber die zarte Eudoxia zitterte und Todesangst malte sich in ihren Zügen.

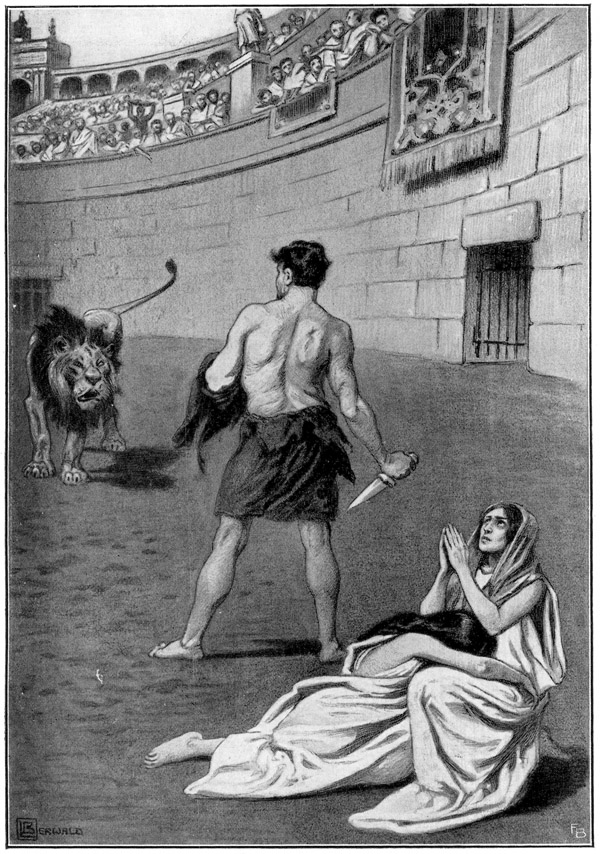

Medor verteidigt die christlichen Frauen.

Aus dem geöffneten Tor brach mit wildem Sprung ein Löwe hervor. Geblendet von dem Licht stand er und schaute mißtrauisch umher.

Ein majestätisches Tier war es, gewaltig an Haupt und Gliedern, mit wallender, fast schwarzer Mähne.

Die Totenstille ringsum, die hunderttausend Augen, die ihn anstarrten, der weite sonnenhelle Raum schienen ihn einzuschüchtern. Er stieß ein kurzes heiseres Brüllen aus und legte sich nieder, mit dem Schweife den Sand schlagend.

Zu Medors Ohr drang die süße Stimme Eudoxias in Tönen der erschütterndsten Herzensangst, wie sie nur tödliche Gefahr den Menschen leiht.

»O Paulus – ich kann noch nicht sterben – o Paulus – ich bin noch so jung – Herr, vergib – o Paulus, ich bin noch nicht bereit – o rette, rette mich – ich kann nicht, kann nicht – oh – Erbarmen, Herr – erbarme dich –«

Zitternd, bebend, schaudernd in Todesangst, lehnte sie sich an Medors Schulter, dessen Seele bei dieser Todesnot des zarten Kindes an seiner Seite zur Erde zurückkehrte.

Widerstehen konnte er diesem Flehen nicht. Der Gedanke durchzuckte sein Hirn: »Stirb nicht mit den Frauen, stirb für sie; das ist noch herrlicher.« Mit dem Bewußtsein seiner seltenen Körperkraft einte sich die todesfrohe Kühnheit des streitenden Helden, und er faßte nach dem neben ihm liegenden Messer, einer guten Waffe.

»Sei ruhig, Schwester, ich werde kämpfen.«

Der Löwe richtete sich empor; jetzt erschaute er die drei seltsamen Gestalten in der Mitte der Arena.

Witternd zog er die Luft ein.

Wiederum ein Brüllen und mit zwei Sprüngen setzte er durch die Arena, um dann wieder niederzukauern.

Die Situation war so furchtbar und erschütternd, solches Entsetzen lagerte auf der Menge, daß man die Atemzüge der Menschen hörte. Nur Domitian freute sich auf das Kommende; die Qualen der Verurteilten bereiteten ihm Genuß.

Dem Wüstentiere schienen die drei bewegungslosen Gestalten nicht unverdächtig; es warf unruhig den Schweif umher.

Ein erneuter Sprung und es war auf zwanzig Schritt an seine Opfer herangekommen. Da riß Medor sein rotes dünnes Gewand vom Oberleib, wickelte es um den linken Arm, erhob sich und stürzte in Sätzen, die den Sprüngen des Löwen nicht unähnlich waren, mit todverachtender Kühnheit auf das Raubtier zu. War es die riesige halbnackte Menschengestalt, waren es die funkelnden Augen oder die roten Fetzen, die dem Nahenden um Arm und Lenden schlotterten – der Löwe erschrak und machte einen Seitensprung. Ein jubelndes Aufatmen ging durch die Menge; es war wohl kaum einer, der dem jungen Herkules, denn als solchen zeigte ihn die herrliche Muskulatur von Brust und Armen, nicht Sieg gewünscht hätte.

»Sieh, Isko,« sagte Athemar und berührte seine Schultern. Isko schaute auf und sah, wie Medor sich zum Kampfe mit der Bestie anschickte. Neues Leben zuckte durch seine Glieder.

»Oh – oh – Siegvater, sei mit ihm wie mit mir!«

Medor stürzte dem Löwen nach, bemüht, ihm in die Seite zu kommen. Da machte die Katze kehrt und sprang der Stelle zu, woher sie gekommen war.

Ein brausendes, vieltausendstimmiges Jubelgeschrei begleitete diesen Rückzug des Tieres; nur Domitian war finster bei der unvermuteten Feigheit seines Schoßhündchens und um ihn herrschte Schweigen.

Medor setzte mit immer gleicher Kraft und Kühnheit nach. Der Löwe fand den Eingang verschlossen, wandte sich und zeigte einen Augenblick dem anstürmenden Hünen, um den die roten Fetzen unheimlich herumflatterten, die Zähne, kehrte sich dann aber von neuem zur Flucht und lief an der Wand der Arena hin.

Gleich dem Peliden regte Medor die hurtigen Schenkel in stürmendem Laufe. Wiederholt machte der Löwe den Versuch, die Einfassung zu erklettern, zum Entsetzen der unteren Zuschauerreihen; doch diese waren für solche Fälle gesichert.

Aufjubelnd schrie die Menge immer von neuem dem Kämpfer zu: »Gib's ihm, Herkules! Gib's ihm!«

Zweimal jagte Medor die Katze durch die Arena, des öftern versuchend, ihr den Weg abzuschneiden; seine Kraft und Schnelligkeit schienen zuzunehmen, während die des Tieres, das lange im Käfig gesessen hatte, augenscheinlich abnahm. Endlich stellte sich das zur Verzweiflung getriebene Raubtier zum Kampfe. Der Löwe kauerte nieder und flog im Sprung empor, als Medor nahte. Aber dieser, der Ähnliches erwartete, war auf seiner Hut; schon beim Niederkauern des Tieres hatte er seinen Lauf gemäßigt. Er sprang gewandt zur Seite, seine furchtbare Hand griff in die dichte Mähne, ein Ruck des Riesenarmes und das Tier lag auf der Seite, Medor auf ihm und das scharfe Messer in seiner Rechten bohrte sich mit Blitzesgeschwindigkeit dreimal tief in Hals und Brust des Ungeheuers, während die Linke und seine ehernen Kniee es niederhielten.

Todeszuckungen erschütterten des Tieres Körper und aus seinem Rachen floß Blut. Da erhob sich Medor, doch ließ er das Tier nicht einen Augenblick außer acht.

Ein Jubelgebrüll erhob sich, daß der hohe Himmel erdröhnte, und wollte nicht enden. Die todwunde Katze machte verschiedene Versuche, sich zu erheben, und stürzte dann verendend zusammen.

Nie hatte Medor so schön und heldenhaft und so glücklich ausgesehen wie jetzt – als Löwenbesieger. Seine Augen suchten die Frauen. Eudoxia lag an der Mutter Brust.

Von der kaiserlichen Loge her tönte plötzlich des Imperators zornige Stimme, bei der eingetretenen Stille weithin vernehmbar: »Das ist Betrug, das ist Verrat! Laßt die Tiger los; das Gesindel muß vertilgt werden.«

Aber wie ein Mann erhoben sich rings die Galerien. Dreißigtausend Fäuste streckten sich gegen den Kaiser aus und ein Wutgebrüll wurde laut, das den eben verstummten Jubel an Kraft weit übertraf.

»Wag es, Cäsar, wag es! Die haben sich freigekämpft – sie sind frei. Laß dich selber von den Tigern fressen! Wage es! Sie sind frei!«

Domitian erbleichte bei diesem furchtbaren Ausbruch der Volkswut, dergleichen ihm doch noch nicht begegnet war. Er bebte und zitterte.

Er wagte auch nicht, dem Grimme der erregten Menge Trotz zu bieten, winkte nur mit der Hand und sagte: »Gut, sie sind frei.«

Darauf entfernte er sich mit tiefem Grimm aus der Loge und sein ganzer Hofstaat folgte ihm eilig nach. Stephanus sah mit höhnischem Blick hinter ihm her und murmelte: »Allmächtig bist du nicht, Gott Domitian,« und folgte langsamer.

Isko, Athemar und einige andere Zenturionen liefen in der Arena auf die Frauen zu. Auch Cassius Longinus, der seinen Hausmeister und einige seiner vertrautesten Sklaven, die auf den Galerien weilten, zu sich gewinkt hatte, betrat rücksichtslos die Arena und suchte die Frauen auf.

Isko und Athemar hatten ihre tiefe Freude ausgedrückt über die wunderbare Rettung und dem guten Medor, dem Helden des Tages, die Hände geschüttelt. Auch Cassius Longinus, der sichtlich tief bewegt war, gab seinem Fühlen einen ungewohnt herzlichen Ausdruck, während die Frauen, die sich, zum Tode bereit, dem Leben wiedergegeben sahen, noch keines Wortes mächtig waren.

Der kluge Hausmeister des Tribunen hatte seinen Herrn wohl verstanden. Er hatte die Sklaven nach einem Kleide für Medor und Mänteln für die Frauen fortgeschickt und im Einverständnis mit dem Wärter der Arena die Sänfte nach einem Ausgang führen lassen, wo die Umgebung des Amphitheaters am wenigsten belebt war.

Medor stand so bescheiden und so glücklich unter den Frauen und den Freunden, als ob er sich einzig nur an ihrem Glücke sonnte, uneingedenk dessen, was er getan hatte.

Endlich lösten sich die Lippen der Witwe: »Medor – Medor!«

»Der Herr war mit mir, Domina; er hat es so gefügt.«

Auf der Tribüne weilten immer noch Gruppen Neugieriger, die auf die Geretteten herunterstarrten. Am anderen Ende standen die Kameraden Iskos und Athemars, darunter zahlreiche germanische Prätorianer. Cassius mahnte zum Aufbruch. »Athemar und Isko, ihr kommt noch zu mir.«

Er führte dann die Mutter und Schwester Diomeds nach dem bezeichneten Ausgang, während Isko und Athemar den Kameraden dankten, die zu ihrer Unterstützung für alle Fälle zurückgeblieben waren.

Die Frauen, Medor und Longinus stiegen in die verhängte Sänfte und wurden zu des Tribunen Hause fortgetragen, während die Brüder mit anderen Zenturionen zum Castrum zurückritten, sich lebhaft über die gewaltigen Vorgänge des Tages unterhaltend, die selbstverständlich auch das Gespräch von ganz Rom waren.

Am Abend saßen Frau Claudia, die Mutter und Schwester Diomeds, nachdem sie lange geruht hatten, mit Cassius, Athemar, Isko und Medor in dem Tablinum des Hausherrn.

Cassius hatte seinen Hausmeister nach dem Hause Nervas geschickt und sich Kleider für zwei alte Frauen erbitten lassen, die bereitwilligst gewährt wurden.

Im Hause Nervas war man von allen Vorgängen im Flavischen Amphitheater wohl unterrichtet.

So saßen die beiden Frauen in angemessener Tracht in ihren Sesseln und auch der stillvergnügte Zimmermann war stattlich ausgerüstet worden.

Es war ein Abschiedsfest, das man feierte, denn Cassius hatte bestimmt, daß die Befreiten um Mitternacht Rom verlassen sollten. Er traute der Tigernatur des Mannes im Palatin umsoweniger, als dessen Wut über den Ausbruch der Volksleidenschaft groß sein mußte. Cassius wollte die Freunde in Sicherheit wissen. Doch wartete er noch einen Gast ab, der die Befreiten begleiten sollte.

Man sprach wenig. Die Frauen waren von der langen Kerkerhaft und den Ereignissen des Tages erschöpft; die Männer ahnten in inniger Teilnahme ihre Schwäche.

Sie waren auch bereit, Rom zu verlassen, um bei Antium Zuflucht auf einem der Landgüter des Tribunen zu suchen.

Gegen Mitternacht trat der Hausmeister mit einem freudigen Lächeln ein.

Cassius Longinus verstand es. Er wandte sich zu Domina Antonia und sagte: »Ich lese, edle Frau, einen unausgesprochenen Wunsch auf deiner Stirn.«

Sie sah ihn fragend an.

»Doch habe ich ihn vorausgesehen und mich bemüht, dein Sehnen zu stillen.«

Und herein stürzte Diomed und zu der Mutter Füßen! Er war im Mamertinischen Gefängnis geblieben und Cassius war es gelungen, ihn zu befreien.

Keine Feder beschreibt die tiefe Rührung und Freude dieser schwer geprüften Menschen. Lange herrschte Schweigen und Freudentränen entrannen den Augen. Weder die beiden Germanen noch der skeptische Cassius Longinus vermochten sich des Mitgefühls zu erwehren.

Die Domina, ihre beiden Kinder umarmend, richtete das Haupt empor, blickte auf den vornehmen Römer und sagte: »Cassius Longinus – du bist ein Christ.«

Etwas betroffen erwiderte der: »Wenn du damit meinst, daß es Pflicht ist, jederzeit Freunden und Unglücklichen beizustehen, so bekenne ich mich zu deiner Lehre. In erster Linie aber, edle Frau, bin ich Römer mit meinem Fühlen und Denken; mein Arm, mein Leben gehören Rom.«

»Sei es so, edler Cassius. Doch du wirst auch einst den Herrn erkennen lernen.«

Cassius, der die Götter der Römer längst verlachte und noch heute gesehen hatte, welch gewaltige Macht der Christenglaube ausübte, gab hierauf keine Antwort. Nach einiger Zeit sagte er sanft: »Es tut mir leid, meine Freunde, euch zur Abreise mahnen zu müssen, aber ich will euch vor Tagesanbruch fern von Rom wissen; auch hat Diomed Ursache, sich zu verbergen.«

Rasch erhob sich die Domina; sie sorgte um Diomed. »Wir sind bereit, edler Cassius.«

Man führte die Geretteten in einen der Höfe des umfangreichen Gebäudes, wo angeschirrte Wagen und berittene Sklaven ihrer harrten. Die drei Frauen nahmen den einen der Wagen ein, Diomed und Medor ließen sich in dem anderen nieder.

Nach kurzem Abschied von den Freunden führten die Wagen die Flüchtlinge von dannen. Sie erreichten rasch die Appische Straße und waren, als die Sonne sich erhob, fern von Rom.