|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Charakteristische Gestalten. – Zinzendorf und die adeligen »Erweckten«. – Die bürgerlichen Frommen. – Moser. – Die »Buttlarsche Rotte«. – Dippel. – Übergang vom Pietismus zum Skeptizismus: Edelmann. – Friedrich und Gellert. – Die aufklärerische Bewegung. – Schubart. – Pater Gaßner. – Die Zeit der Mysterien und Geheimbünde. – Mesmer. – Schrepfer. – Graf Saint-Germain. – Cagliostro. – Die Freimaurer und die Illumination. – Gegensatz: die bayrische Finsternis. – Die geniale Wirtschaft in Weimar. – Die Freundschaftlerei. – Der Kreis der Fürstin Gallitzin. – Die Teilnahme für das Schöne. – Laufbahn eines verlotterten »Genies«. – Schulen und Universitäten. – Das studentische Ordenswesen. – Ein Miniatur-Dynast. – Sittenverderbnis und Räuberleben in Südwestdeutschland.

Unser Vaterland hat in der tiefen Erniedrigung, in welche es durch den Westfälischen Frieden versunken war, dem Zuge germanischer Innerlichkeit, der ihm eigentümlich ist, mit ganzer Seele sich hingegeben. Edle aber schwache Gemüter suchten und fanden für die Einbuße der Nationalehre und der politischen Geltung Trost und Entschädigung in einer schwärmerischen Beschäftigung mit dem Jenseits. Die allgemeine Erschlaffung des öffentlichen Geistes war einer religiösen Richtung, wie sie von Spener ausgegangen, außerordentlich günstig, und so kam es, daß, während an den meisten Höfen die unsinnigste Pracht, Verschwendung und Sittenlosigkeit herrschten, bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts hin in den bürgerlichen nicht nur, sondern auch in den adeligen Kreisen die pietistisch-kopfhängerische Stimmung vorherrschend war, welche mit der lächerlichsten Einseitigkeit alle geselligen Würzen des Lebens, Scherz, Tanz und Spiel, weiblichen Putz, Gastgebote, Poesie, Theater und Zeitungen, alle die sogenannten »Mitteldinge« (Adiaphora), als sündlich verwarf und neben den groteskesten Erscheinungen aufrichtig gemeinter Frömmigkeit die armseligste Heuchelei zum Vorschein brachte. Später wurde die aufklärerische Tendenz herrschend, welche teilweise geradezu aus dem Separatismus hervorging und häufig wieder in Mystizismus umschlug. Beide Zeitstimmungen hatten das Gemeinsame, daß sie gerne dem Spiel mit geheimbündlerischen Formen sich ergaben, die ein so charakteristisches Merkmal jener Zeit sind. Wir wollen aus ihr eine Reihe von Gestalten an uns vorübergehen lassen, um unseren Karton des Kultur- und Sittenzustandes der in Frage stehenden Periode des weiteren auszuführen.

So eine eigentümliche Gestalt ist zuvörderst der Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760), von welchem das Herrnhutertum, die Spitze des Pietismus, zugeschärft wurde. Schon auf dem Pädagogium zu Halle stiftete er »zum Dienste des Heilands« eine separatistische Ordensgesellschaft, welche sich die Aufgabe stellte, »die Weltlichkeit abzutun, Glieder bei Christo zu bleiben und die Heiden zu bekehren«. Später, auf der Universität Wittenberg, trieb ihn der dort herrschende orthodoxe Zelotismus dem Pietismus noch entschiedener in die Arme, so daß er, der achtzehnjährige Jüngling, bei den »künstlichen Lektionen des Tanzmeisters und des Bereiters den Heiland zur Hilfe rief, um die Schule dieser Eitelkeiten rascher durchzumachen.« Auf den Reisen, die er nach vornehmer Mode zu seiner weiteren Ausbildung unternahm, stellte er sich der frivolen Sozietät überall als ein angehender protestantischer Heiliger dar und trat, heimgekehrt, seine erwählte Braut dem gleich religiös-aufgespannten Herzensfreunde Heinrich XXIX. von Reuß ab, damit ein exempelgebendes Vorspiel der widrig-asketischen herrnhutischen »Gattenwahl« statuierend. Im Jahre 1722 gewährte er auf seinem Gute Berthelsdorf in der sächsischen Oberlausitz den von der Orthodoxie allenthalben verfolgten mährischen Brüdern ein Asyl. Dort entstand nun die Gemeinde Herrnhut, deren Gesellschaftsverfassung mit allen ihren Sonderbarkeiten rasch sich ausbildete und von welcher bald Sendboten in alle Welt ausgingen. Dem Grafen genügte aber seine innere »Erweckung« noch nicht; er wollte auch eine äußerliche »Besiegelung« seiner Mission haben und legte deshalb vor dem Ministerium der Stadt Stralsund ein theologisches Examen ab. Dann ließ er sich von der Fakultät zu Tübingen in die Reihe der Predigtamtskandidaten aufnehmen und betrat, von einem Heiducken begleitet, der ihm die Bibel nachtrug, zum erstenmal die Kanzel, im schwarzen Samtkleide mit langem Mantel, Stern und Ordensbande. Die Apostelschaft hatte demnach die Gräflichkeit in ihm noch nicht völlig überwunden. Nachdem er dann in Berlin durch den Einfluß höfischer Verbindungen die Bischofsweihe erhalten, trat er seine großen Missionsreisen an, die ihn auch nach Amerika führten. Obgleich immer in Bewegung, schrieb er über hundert Bücher, welche teils zur Belehrung und Erbauung der Brüdergemeinde, teils zur Verteidigung derselben gegen die Angriffe von Seiten der Orthodoxie bestimmt waren. Seine geistlichen Lieder, die noch jetzt im herrnhutischen Gesangbuch stehen, bewegen sich mit wenigen Ausnahmen in süßlich-mystischen Ausdrücken und greifen, um das Verhältnis des Seelenbräutigams Christus zu seiner Braut, der Gemeinde, darzustellen, oft zu lüstern-zweideutigen und unflätig-anstößigen Wendungen. Gegenüber solcher Lämmleinbruderschaftswollüstelei war das wütende Grunzen der Orthodoxen nicht ganz ungerechtfertigt.

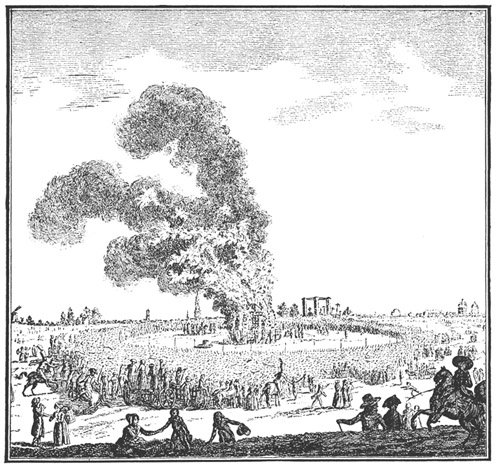

Nr. 36. Verbrennung des Mordbrenners Höxner zu Berlin im Jahre 1786.

Zinzendorfs Frömmigkeit war übrigens keine vereinzelte Erscheinung unter seinen Standesgenossen. Viele der fürstlichen und reichsgräflichen Häuser hielten sich zu den Erweckten, und wo diese Widerstand fanden, wußten sie allerhand Mittel zu finden, abgeneigte Dynasten zu gewinnen oder wenigstens zu schrecken. Als in Anhalt-Zerbst 1709 ein Edikt gegen die pietistischen Neuerer erschienen war, hörte ein pietistischer Prediger sogleich eine wunderbare Stimme von oben, welche ihm befahl, den Fürsten zur Duldsamkeit gegen die Sektierer zu ermahnen. Als dieses nicht anschlug, erschien dem Geistlichen der Herr persönlich, in schöner Gestalt, flammenden Haares und höchst merkwürdigerweise in einem Gewande von revolutionär-weißrotblauer Farbe auf seiner Studierstube und befahl ihm, den Fürsten nochmals zu warnen. Darob entsetzte sich der Gewarnte so, daß er sieben Tage darauf starb. Hauptsitze der pietistischen Richtung waren lange die Hofhaltungen der reußischen Heinriche zu Köstritz und Ebersdorf, während in Schlesien, namentlich in dem gräflichen Haus Promnitz, die »Erweckung« grassierte. Von der Mutter des Grafen Erdmann von Promnitz existiert die Äußerung, sie habe ihren Sohn recht lieb, aber er müsse denn doch nicht verlangen, daß sie täglich einige Stunden kniend mit ihm beten sollte; denn das würde ihr, da sie zu korpulent sei, allzu schwer fallen. In dieser Familie fiel übrigens eine Geschichte vor, welche ein grelles Streiflicht auf die Sitten von damals wirft. Der zweite Sohn der erwähnten korpulenten Dame hatte eine Gräfin von Tenczin zu Steinau geheiratet, ein verworfenes Weib, von welcher er sich bald scheiden ließ und die auch in zweiter Ehe mit dem Grafen von Kallenberg wieder geschieden wurde. Sie hatte aus erster Ehe eine Tochter, die sie in Steinau bei sich behielt. Aus Besorgnis für das zeitliche und ewige Heil dieses ihres Sprößlings entwarf die Familie Promnitz den Plan, das Kind seiner lasterhaften Mutter entführen zu lassen. Ein gewandter Franzose, Le Fevre geheißen, wurde mit dem Geschäfte beauftragt. Allein die Entführung mißlang, die junge Gräfin wurde nach Wien geschafft und von Maria Theresia, an welche die unnatürliche Mutter ihre Mutterrechte abtrat, gezwungen, katholisch zu werden und einen ungeliebten Mann zu heiraten, worauf sie bald vor Gram starb. Den unglücklichen Franzosen aber, der in ihre Hände gefallen, ließ die wütende Megäre zu Steinau bei Wasser und Brot einmauern, so daß er, bei der Eroberung Schlesiens durch Friedrich den Großen blödsinnig und halb verfaulten Leibes seinem schrecklichen Kerker entrissen, unmittelbar nach seiner Befreiung starb. Im Norden Deutschlands war insbesondere das Grafenhaus Stolberg, aus welchem die bekannten zwei Dichterlinge stammten, in den Reihen der vornehmen Erweckten vortretend. Büsching, welcher 1751 diese Familie besuchte, erzählt, daß die meisten Stunden des Tages mit Bibellesen und frommen Gesprächen ausgefüllt worden seien. Daneben fiel dem Magister, der ebenfalls schon in jungen Jahren den »Durchbruch zum Stande der Gnade« gefunden hatte, der Zynismus der Frau vom Hause auf. Die Gräfin ließ nämlich bei Tafel ihren Schoßhund auf dem Tische herumspazieren und die Speisen beschnüffeln und kosten; außerdem hatte sie ein Paar Eichhörnchen, welche »in ihrem Bußen wohnten«.

Nr. 37. Hogarth, Die Wanderkomödianten

Im deutschen Süden hatte der Pietismus, namentlich in Württemberg während der schweren Zeiten der Grävenitz, bedeutende Vorschritte gemacht, jedoch mehr in den unteren und mittleren als in den höheren Ständen. Weit über die übrigen Erweckten unter seinen Landsleuten ragte hier Johann Jakob Moser hervor, seines trefflichen Sohnes Karl Friedrich Moser trefflicher Vater. Moser verband mit einer außerordentlichen Gelehrsamkeit und schriftstellerischen Tätigkeit – seine systematischen Werke über deutsches Staatsrecht allein füllen 50 starke Quartbände – eine Charakterfestigkeit, welche ihn als Konsulenten der württembergischen Stände, der sogenannten »Landschaft«, in gefährliche Zerwürfnisse mit dem despotischen Herzog Karl brachte. Moser mußte seine standhafte Verteidigung der ständischen Rechte mit einer ebenso widerrechtlichen als grausamen fünfjährigen Gefangenschaft auf Hohentwiel büßen. Hier bildete sich die fromme Richtung, welcher er schon vorher ergeben gewesen, vollends entschieden in ihm aus, und der sonst so geistesklare Mann gab sich der gläubigen Schwäche so widerstandslos hin, daß er ein sehr eifriger Anwender des »Däumelns« wurde, d. h. des Orakelholens mittels des Aufschlagens der Bibel aufs Geratewohl. Die Kasematten von Hohentwiel sahen auch noch eine andere, viel schroffere Erweckung, die des Obersts Rieger, erst Herzog Karls willfähriges Werkzeug, dann Opfer, später wieder hervorgezogen und zum Kerkermeister auf Hohenasperg bestellt, wo er Soldaten und Gefangene mit seiner pedantischen Frömmelei quälte. Aus den Kreisen der Frankfurter Frommen hat uns Goethe in dem Fräulein von Klettenberg (»Bekenntnisse einer schönen Seele«) ein meisterhaftes Bild gezeichnet. In der benachbarten Wetterau hatten auf den Gütern reichsfreier Grafen und Herren Inspirierte und Sektierer aus allen Ecken und Enden Deutschlands Asyle gefunden. In der Grafschaft Sayn-Wittgenstein, auf dem einsamen Hofe Sasmannshausen, spielte von 1703-05 jene von der »Buttlarschen Rotte« aufgeführte sektiererische Tragikomödie der Unzucht und des Aberwitzes, deren Hauptrolle eine verlaufene Ehebrecherin innehatte. Eva Margarethe von Buttlar, welche von ihrer »Rotte« als »Mutter Eva« verehrt und schließlich als »Die ewige Weisheit«, als »Das himmlische Jerusalem«, als »Die Mutter der göttlichen Dreieinigkeit«, als das »Zentrum der heiligen Dreieinigkeit«, als die »Heerführerin des Volkes Gottes, die Herrscherin der Erde und die Mutter aller Kreaturen« förmlich vergöttert und angebetet wurde. Auf dem Schlosse Wittgenstein starb 1734 der viel gewanderte, viel verfolgte Johann Konrad Dippel, der Odysseus des alten Pietismus, welcher unter dem Namen Christianus Demokritus geschrieben hatte, in seinen Schriften bald gegen die Religion »rasend«, bald mystisch-pietistische Ideen verfolgend und auf das Lebenselixier laborierend.

Nr. 38 Der Berlinische Christmarkt.

Mit größerer Folgerichtigkeit bildete sich das skeptische Prinzip aus dem gläubigen hervor in Johann Christian Edelmann (1698-1767) aus Weißenfels, welchen die Frommen seiner Zeit geradezu als einen Herostratus verfluchten, der »Feuer in den Tempel des Herrn geworfen« und sich bemüht hätte, mit seiner »spöttischen Schreibart« das Allerheiligste zu verunreinigen. Allerdings ist der merkwürdige Mann, dessen Selbstbiographie uns mitten in die religiösen Wunderlichkeiten des vorigen Jahrhunderts hineinführt, mehr schon ein Geistesverwandter der englischen Deisten und französischen Philanthropen. Nach verschiedenen Irrfahrten damaligen Kandidatentums ruhte er eine Zeitlang bei Zinzendorf in Herrnhut aus oder war, wie er sich ausdrückt, »ein Närrlein und ließ sich mit anderen Närrlein vom Bruder Ludwig am Stricke herumleiten«. Dann folgte er einer Einladung des Oberhauptes der Frankfurter Separatisten, Andreas Groß, in dessen Gesellschaft er eine Mainfahrt der Frommen mitmachte, wobei Männer und Frauen nackt nebeneinander badeten und dazu das Lied sangen: »Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren!« Von Frankfurt ging Edelmann nach Berleburg, wo sich allerlei separatistisches Volk angebaut hatte und J. F. Haug mit der Übersetzung der sogenannten Berleburger Bibel beschäftigt war. Hier sollte der Wahrheit suchende Wanderer durch den schwäbischen Propheten Friedrich Rock, einen inspirierten Sattlergesellen, völlig erweckt werden, allein er »schlug die falschen Geister entschieden aus dem Felde« und ließ von jetzt an seinem Skeptizismus in Reden und Schriften freieren Lauf. Zugleich aber tat er, um den Frommen zu zeigen, daß er sie an »Verleugnung der Welt« noch überbieten könnte, einen schlechten Mennonitenkittel an und ließ sich den Bart nach Art der Apostel wachsen. In diesem Aufzuge kam er, von einem seiner Verehrer nach Berlin eingeladen, im Juni 1739 auf einer »Krüppelfuhre« vor den Toren von Potsdam an. Die Wache hielt ihn für einen Juden, und als er dieses verneinte, ließ der wachthabende Offizier den absonderlichen Bartmann sofort zum König führen, wahrscheinlich in der Absicht, Sr. Majestät Gelegenheit zu einem Spaß im Geschmacke des Tabakskollegiums zu geben. Edelmann kam aber merkwürdig gut weg. Als er ins Zimmer geschoben wurde, saß Friedrich Wilhelm, seine Pfeife rauchend, am Fenster, seine Generale in Form eines Winkelmaßes um ihn herum, und nun entspann sich folgendes Gespräch zwischen dem Soldatenkönig und dem Separatisten. König: Kommt näher! Woher? Edelmann: Aus Berleburg in der Grafschaft Wittgenstein. K. Warum laßt Ihr den Bart wachsen? E. Ich sehe nicht ein, warum sich ein Christ der Gestalt seines Heilandes zu schämen hätte. K. Ha, Ihr werdet wohl ein Wiedergeborener sein? E. Nein, Ihro Majestät, dazu habe ich noch einen großen Sprung. K. Geht Ihr in die Kirche? E. Ihro Majestät, ich habe meine Kirche bei mir. K. Oh, Ihr seid ein gottloser Mensch, ein Quäker! E. Wir sind Narren um Christi willen. K. Gehet Ihr zum Abendmahl? E. Wenn ich Christen finde, die sich nebst mir mit Christo zu gleichem Tode pflanzen lassen wollen, so bin ich bereit, heute oder morgen oder wann sonst das Abendmahl mit ihnen zu halten. K. Warum geht Ihr nicht in die Kirche? Da wird es ja ausgeteilt. E. Oh, Ihre Majestät, das halte ich nicht vor des Herrn Abendmahl, sondern vor eine antichristliche Zeremonie. Es ist ja nicht einmal ein Abendmahl, sondern ein Morgen- oder Mittagsmahl. K. Wovon lebt Ihr? E. Aus der Hand Gottes. K. Ja, Ihr werdet fechten gehen. E. Nein, Ihro Majestät, das habe ich nicht nötig. Gott hat mir so viel gegeben, daß ich als ehrlicher Mann leben kann. Sollte sich aber je Mangel ereignen, so weiß ich auch, daß Gott noch Christen hat, die der Not ihrer Nebenmenschen unter die Arme zu greifen wissen. K. Ich will auch einer von diesen gutmütigen Christen sein. Da habt Ihr sechzehn Groschen. E. Ihro Majestät, ich bitte mir eine Gnade aus. K. Welche? E. Verschonen Sie mich mit der Gabe! K. Warum? Wollt Ihr mehr haben? E. Nichts überall, Ihro Majestät, ich bitte untertänigst, verschonen Sie mich damit, indem ich es ja nicht nötig habe. K. Ich schenk's Euch in Gottes Namen. E. In Gottes Namen nehm' ich's an. K. Wo wollt Ihr hin? E. Nach Berlin, wenn es Ihro Majestät erlauben. K. Nein, nach Berlin sollt Ihr nicht. E. Ich habe mir eingebildet, in Ihro Majestät Land sei völlige Gewissensfreiheit. K. Ja, es soll Euch auch in Eurem Gewissen nichts gekränkt werden, aber nach Berlin sollt Ihr nicht kommen. Gott bekehre Euch! E. Das wünsche ich Eurer Majestät auch! – Edelmann wandte sich wieder rückwärts nach der Wetterau und gab im folgenden Jahre seine Hauptschrift: »Mosis mit aufgedecktem Angesicht« heraus, über welches Werk, »worin man alles, was zum Nachteile der Heiligen Schrift jemals erdacht war, beisammen fand, Juden und Christen sich fast toll ärgerten.« Von jetzt an galt Edelmann für einen Hauptketzer, der aber unter Friedrich dem Großen doch nach Berlin hinein durfte. Als man dem König darüber Vorstellungen machte, entgegnete er, »man dürfe sich nicht wundern, daß er Edelmann freien Aufenthalt gestatte, da er so viele andere Narren in seinen Ländern zu dulden sich genötigt sähe.«

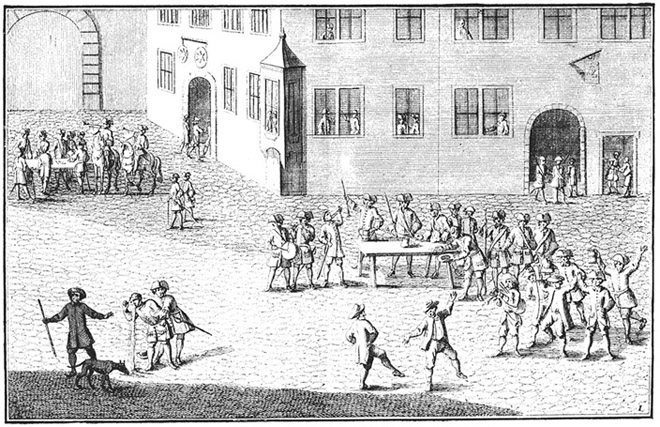

Nr. 39. Stahl, Der Schmaußengarten in Nürnberg.

Nr. 40. Hogarth, Das Biergäßchen.

Die von Friedrichs Hof ausgehende religiöse Gleichgültigkeit bahnte, verbunden mit dem allmählich erfolgenden Aufschwung unserer Literatur, den großen Umschwung der öffentlichen Meinung vom Pietismus zur Aufklärung an. Der Norden Deutschlands ging hierbei voran, während im Süden die geistige Bewegung noch länger im Stocken blieb. So großen Anteil an dem Anstoß zu dieser Bewegung man aber auch Friedrich zuschreiben muß, so darf doch nicht verschwiegen werden, daß er zu ihr, namentlich sofern die deutsche Literatur ihre Trägerin war, kein recht fruchtbares Verhältnis zu gewinnen wußte. Er war viel zu sehr verfranzost, um die Bestrebungen von Männern wie Lessing würdigen oder einen Dichter wie Goethe verstehen zu können. Bekannt ist ja sein absurdwegwerfendes Urteil über den Götz, den er eine »imitation détestable de ces abominables pièces de Shakespeare« nannte. Es ist wahr, niemand kann, mit Goethe zu sprechen, die Eindrücke seiner Kindheit jemals völlig überwinden, und die urteutonische Roheit, mit der Friedrich in seiner Jugend von seinem Vater behandelt worden war, ist ganz geeignet gewesen, ihm das deutsche Wesen, wie er es eben am väterlichen Hofe kennen gelernt hatte, zu verleiden und ihn dem Franzosentum in die Arme zu treiben. Aber wenn er auch später allem Deutschen so abgewendet blieb, daß ihm die glorreiche befreiende Tätigkeit eines Lessing – von Klopstock und Wieland gar nicht zu sprechen – ganz fremd war, so beweist denn das doch nicht allein einen Mangel an vaterländischem Gefühl, sondern auch einen Mangel an Empfänglichkeit für das Schöne und Rechte. Ein deutscher König, der noch dazu selbst Literat war, hätte von Erscheinungen, wie die »Minna von Barnhelm« und der »Nathan« waren, Notiz nehmen, und ein wahrhaft gebildeter Mensch hätte erkennen und anerkennen müssen, daß hier Edleres und Schöneres geboten sei, als jemals aus Frankreich gekommen. Ob die Eitelkeit des Königs als französischer Schöngeist und Skribent das Grundmotiv war, welches ihn einen Lessing und Goethe ignorieren ließ, lassen wir dahingestellt. Seine Stellung zur einheimischen Wissenschaft und Literatur kennzeichnet recht gut das Gespräch, welches er am 18. Dezember 1760 zu Leipzig mit Gellert hatte. Der Major Quintus Icilius, einer der Vertrauten des Königs, holte den berühmten Fabelndichter zu der Audienz ab, und Friedrich empfing ihn mit der Frage: Ist Er der Professor Gellert? Gellert: Ja, Ihro Majestät. K. Der englische Gesandte hat mir viel Gutes von Ihm gesagt. Wo ist Er her? G. von Hainichen bei Freiberg. K. Sage Er mir, warum wir keinen guten deutschen Schriftsteller haben. Quintus Icilius: Ihro Majestät sehen hier einen vor sich, den die Franzosen selbst übersetzt haben und den deutschen La Fontaine nennen. K. Das ist viel. Hat Er den La Fontaine gelesen? G. Ja, Ihro Majestät, aber nicht nachgeahmt; ich bin ein Original, aber darum weiß ich noch nicht, ob ich ein gutes bin. K. Das ist also einer, aber warum haben wir nicht mehr gute Autoren? G. Ihro Majestät sind einmal gegen die Deutschen eingenommen. K. Nein, das kann ich nicht sagen. G. Wenigstens gegen die deutschen Schriftsteller. K. Das ist wahr. Warum haben wir keine guten Geschichtschreiber? G. Es fehlt uns daran auch nicht. Wir haben einen Maskov, einen Kramer, der den Bossuet fortgesetzt hat. K. Wie ist das möglich, daß ein Deutscher den Bossuet fortgesetzt hat? G. Ja, ja, und glücklich, einer von Ihro Majestät gelehrtesten Professoren hat gesagt, daß er ihn mit eben der Beredsamkeit und mit mehr historischer Richtigkeit fortgesetzt habe. K. Hat's der Mann auch verstanden? G. Die Welt glaubt's. K. Aber warum macht sich keiner an den Tacitus? Den sollte man übersetzen. G. Tacitus ist schwer zu übersetzen, und wir haben auch schlechte französische Übersetzungen von ihm. K. Da hat Er recht. G. Und überhaupt lassen sich verschiedene Ursachen angeben, warum die Deutschen noch nicht in aller Art guter Schriften sich hervorgetan haben. Da die Künste und Wissenschaften bei den Griechen blühten, führten die Römer noch Kriege. Vielleicht ist jetzt das kriegerische Säkulum der Deutschen; vielleicht hat's ihnen auch noch an Augusten und Ludwigen gefehlt. K. Er hat ja zwei Auguste in Sachsen gehabt. G. Wir haben auch in Sachsen einen guten Anfang gemacht. K. Wie, will Er denn einen August in ganz Deutschland haben? G. Nicht eben das; ich wünsche nur, daß ein jeder Herr in seinem Lande die guten Genies ermuntere. K. Ist Er gar nicht aus Sachsen weggekommen? G. Ich bin einmal in Berlin gewesen. K. Er sollte reisen. G. Ihro Majestät, dazu fehlen mir Gesundheit und Vermögen. K. Es sind wohl itzt böse Zeiten? G. Jawohl, und wenn Ihro Majestät Deutschland den Frieden geben wollten ... K. Kann ich's denn? Hat Er's denn nicht gehört? Es sind ja drei wider mich. G. Ich bekümmere mich mehr um die alte als die neue Geschichte. K. Was meint Er; welcher ist schöner in der Epopöe, Homer oder Virgil? G. Homer scheint wohl den Vorzug zu verdienen, weil er das Original ist. K. Aber Virgil ist polierter. G. Wir sind zu weit vom Homer entfernt, als daß wir von seiner Sprache und seinen Sitten richtig genug sollten urteilen können. Ich traue darin dem Quintilian, welcher Homer den Vorzug gibt. K. Man muß aber nicht ein Sklave von den Urteilen der Alten sein. G. Das bin ich nicht; ich folge ihnen nur alsdann, wann ich wegen der Entfernung selbst nicht urteilen kann. Quintus Icilius: Er hat auch deutsche Briefe herausgegeben. K. So? Hat Er denn auch wider den Kurialstil geschrieben? G. Ach ja, Ihro Majestät. K. Aber warum wird das nicht anders? Es ist was Verteufeltes. Sie bringen mir ganze Bogen, und ich verstehe nichts davon. G. Wenn es Ihro Majestät nicht ändern können, so kann ich's noch weniger. Ich kann nur raten, wo Sie befehlen. K. Kann Er keine von seinen Fabeln auswendig? G. Ich bezweifle; mein Gedächtnis ist mir sehr untreu. K. Besinne Er sich, ich will unterdessen herumgehen ... Nun, hat Er eine? G. Ja, Ihro Majestät, den Maler. »Ein kluger Maler in Athen« usw. K. Und die Moral? G. Gleich, Ihro Majestät. »Wenn deine Schrift« usw. K. Das ist recht schön. Er hat so etwas Kulantes in seinen Versen; das verstehe ich alles. Da hat mir aber Gottsched eine Übersetzung der Iphigenie vorgelesen; ich habe das Französische dabei gehabt und kein Wort verstanden. Sie haben mir noch einen Poeten, den Pietsch, gebracht; den habe ich weggeworfen. G. Ihro Majestät, den werfe ich auch weg. K. Nun, wenn ich hier bleibe, muß Er wiederkommen und seine Fabeln mitbringen und mir was Neues vorlesen. Nach der Audienz äußerte Friedrich über Gellert: »Das ist ein ganz anderer Mann als Gottsched!« und des andern Tages bei Tafel: »C'est le plus raisonnable de tous les savans allemans.« Gellert konnte es sich hoch anrechnen, daß er dem Könige Achtung abgewonnen. Er stand übrigens in allgemeinem Ansehen, und es ist ein charakteristischer Zug, daß selbst ein österreichischer Freiherr, der kaiserliche Gesandte Widmann in Nürnberg, den bescheidenen Gelehrten in den achtungsvollsten Ausdrücken ersuchte, ihm Anleitung in der deutschen Stilistik zu geben. Allseitigere Teilnahme an der einheimischen Literatur wußte aber, wie wir später sehen werden, in den vornehmen Kreisen, welche Klopstock nicht sehr angeregt hatte, erst Wieland mit seiner weltmännisch-graziösen Poesie zu wecken.

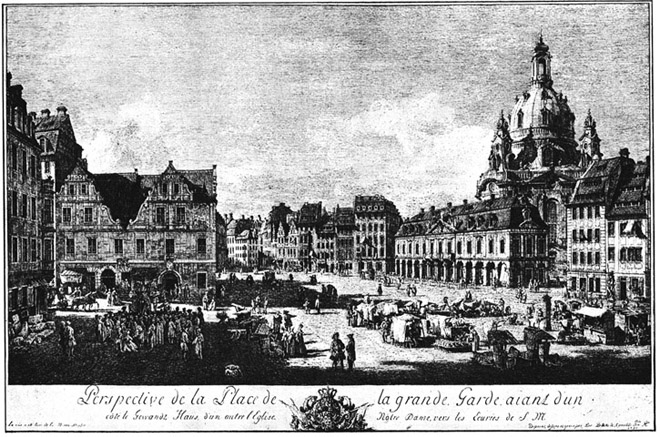

Nr. 41. Canaletto, Der Neumarkt zu Dresden im Jahre 1752.

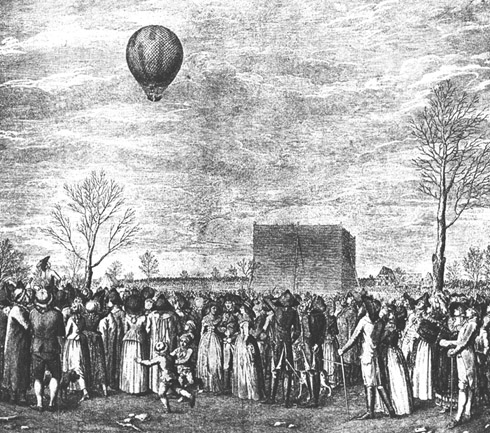

Nr. 42. Blanchards 28. Fahrt zu Nürnberg. 12. 11. 1787.

Im deutschen Süden nahm die aufklärerische Bewegung eine viel glühendere Färbung an als im Norden, einen vulkanisch-revolutionären Charakter, der schon vielfach in den genialischen Sturm und Drang der 70er Jahre hinüberspielte. So zeigt sich uns Christian Friedrich Daniel Schubart, der literarische Abenteurer, welcher, für Musik und Poesie hochbegabt, erst zu einer ruhigeren Existenz kommen konnte, nachdem zehnjährige Kerkerleiden auf Hohenasperg seinen Geist gebrochen hatten. Wie das Jahrhundert, in welchem er lebte, wurde dieser Mann fortwährend zwischen Extremen umhergeworfen, und nie vermochte sein bald wild der Freiheit zustürmendes, bald sklavisch in die Fesseln des Mystizismus sich schmiegendes Gemüt zu harmonischem Einklang mit sich selbst, geschweige mit der Welt zu gelangen. In dem durch Herzog Karls Hofhalt von Liederlichkeit aller Art strotzenden Ludwigsburg Organist und Musiklehrer (1769-73), bequemte er sich so ganz den dort herrschenden Sitten, daß er sich eine Mätresse hielt und sich von vornehmen Klavierschülerinnen ein galantes Andenken anhängen ließ, »das er zwar nicht bis an sein selig Ende spürte, aber unglücklicherweise einer Person mitteilte, die am ehesten hätte damit verschont bleiben sollen«. Nicht so fast seine Ausschweifungen als vielmehr seine nicht zu bändigende Lust zu Spott und Satire verschafften ihm den Laufpaß. Er wandte sich nach mancherlei Abenteuern in den Rheingegenden nach Augsburg und gründete dort sein berühmtes Journal »Die deutsche Chronik«, in welchem sich der emanzipative Drang nach allen Seiten hin Luft zu machen suchte. In seiner Selbstbiographie sagt Schubart über die damalige Stellung eines deutschen Journalisten: »Kein Gewerb konnte für einen Menschen wie ich war, zu einer Zeit, wo die Priester- und Fürstengewalt gegen jedes Freiheitsgefühl anbrauste, und in einer Stadt, die unter allen deutschen Städten einen so feurigen Kopf, wie der meinige war, am wenigsten dulden konnte, gefährlicher sein als das Gewerbe eines Zeitungsschreibers. Vor Fürsten, auch wenn sie Bösewichte sind, den Fuchsschwanz streichen, kühle Galatäge, Jagden, Musterungen, jedes gnädige Kopfnicken und matte Zeichen des Menschengefühls mit einer Doppelzunge austrompeten, jedem Hofhund einen Bückling machen, den Parteigeist desjenigen Ortes, wo man schreibt, nie beleidigen, den Kaffeehäusern was zum Lachen und dem Pöbel was zum Räsonieren geben; auf der anderen Seite die Parteien des Parnassus genau kennen und da entweder im trägen Gleichgewichte bleiben oder mutig mitkämpfen: – das waren Gesetze, die für mich zu hoch und rund waren und für die ich weder Geduld noch Klugheit hatte. Ich stieß daher tausendmal gegen sie an.« Schubart hatte die ersten Blätter seiner Chronik mit den Worten geschlossen: »Und nun werf ich mit jenem Deutschen, als er London verließ, meinen Hut in die Höhe und spreche: Oh, England, von deiner Laune und Freiheit nur diesen Hut voll!« Alsogleich stand der Bürgermeister Kuhn im Senat auf und perorierte: »Es hat sich ein Vagabund hereingeschlichen, der begehrt für sein heilloses Blatt einen Hut voll englischer Freiheit. Nicht eine Nußschale voll soll er haben!« Schubart veranstaltete in Augsburg auch öffentliche Lesestunden und veranlaßte damit »eine merkliche Revolution im Geschmacke«. »Ich las, erzählt er, anfangs die neuesten Stücke von Goethe, Lenz, Leisewitz und die Gedichte aus den Musenalmanachen mit eingestreuten Erklärungen vor, und da ich großen Beifall erhielt, so wählte ich Klopstocks Messias, um an einem wichtigen Beispiel zu sehen, ob sich die Oden der Alten auch auf deutschen Boden verpflanzen ließen. Der Erfolg war über meine Erwartung groß. Mit jedem neuen Gesange vermehrte sich meine Zuhörerschaft, der Messias wurde reißend aufgekauft, man saß in feierlicher Stille um meinen Lesestuhl her, Menschengefühle erwachten, wie sie der Geist des Dichters erweckte, man schauerte, weinte, staunte, und ich sah's mit dem süßesten Freudengefühl im Herzen, wie offen die deutsche Seele für jedes Schöne, Große und Erhabene sei, wenn man sie aufmerksam zu machen weiß. Klopstock fand in Augsburg allenthalben Bewunderer, unter Katholiken und Lutheranern, Edeln und Unedeln, Männern und Weibern.« Mit diesem Lichtbilde, das die Teilnahme, mit der das Publikum des vorigen Jahrhunderts den Meisterwerken unserer Literatur entgegenkam, schön kennzeichnet, kontrastiert scharf ein Schattenbild aus der Reise Schubarts nach Ulm, wohin er ging, um seine Chronik fortzusetzen, nachdem sie in Augsburg verboten worden war. »Ich ängstigte mich, als es Günzburg zuging, weil ich um deswillen, was ich in der Chronik gegen die Jesuiten geschrieben, unter den Katholiken verschriener war als weiland der bayrische Hiesel. Als ich zu Günzburg in die Gaststube trat, fand ich ein ganzes Rudel dickwampiger Pfaffen um einen Tisch herumsitzend beim Bierkrug. Eins meiner letzten Blätter lag vor ihnen. Man denke sich meinen Schrecken, als ich sie in ihrem Hottentottendialekt brüllen hörte: »Jetzt hand mer den Galgenkerl, den Schubart! Werden 'm wohl d' Zung rausschneiden und da Ketzer lebendig verbrenna. Dann schreib, Hund!« So löhrten sie aus ihren dicken Braunbierkehlen und schlugen auf den Tisch, daß die Gläser klirrten. Nur einer unter allen, der einem weltlichen Beamten glich, ließ mir noch einige Gerechtigkeit widerfahren und strengte alle Sprachorgane an, um diesem rohen Haufen begreiflich zu machen, daß mein Blatt ihnen allerseits doch manche frohe Stunde gewährt, manches Nützliche und Angenehme enthalten hätte. Er verwies ihnen ihr liebloses Urteil über mich, aber seine bessernde Moral wurde von dem wildbrausenden Strom ihrer Lästerungen verschlungen.« In Ulm fühlte sich Schubart sehr wohl. Er fand die dortige Lebensart »ohne allen Zwang. Die Komplimentier- und Rangsucht, die dem Ausländer so lächerlich auffällt, ist doch nichts mehr als die Schleife an einem sehr einfachen Rocke. Wer die gewöhnlichen Titulaturen einmal inne und sie beim Willkomm' und dem ersten Kelchglase angebracht hat, der ist hernach von allem übrigen Zeremoniell los und darf tun und schwatzen, was er will. Die Wirtshäuser in und außer der Stadt sind allgemeine Versammlungsplätze, wo man Patrizier, Priester, Kaufleute, Soldaten, Bürger, Studenten, Handwerksbursche und Bauern oft im buntesten Gemisch antrifft.« Während aber Schubart in der protestantischen Reichsstadt ungehindert seine aufklärerische Chronik herausgab, mußte er sozusagen Augenzeuge einer mittelalterlichen Tragödie sein, die sich in der kaum eine Stunde entfernten katholischen Prälatur Wiblingen abspielte. »Ein katholischer Jurist, namens Nickel – erzählt er –, hatte aus Begierde zu den Wissenschaften wider die Gewohnheit seiner Landsleute in Tübingen studiert. Er war von Söflingen bei Ulm gebürtig und kam während der Vakanz öfters in die Stadt. Bei dieser Gelegenheit besuchte er auch mich. Er sprach sehr fertig Latein und war überhaupt ein aufgeweckter Kopf. Er verlangte ein Buch von mir, und ich gab ihm einen neuen sehr unschuldigen Roman. Von der Religion aber sprach ich nicht eine Silbe mit ihm. Der junge Mensch beging nun die Unvorsichtigkeit, einige Voltairesche Maximen, die er vielleicht zu Tübingen gehört haben mochte, in einem katholischen Wirtshause herauszuplaudern. Er ward angegeben, im Kloster Wiblingen ins scheußlichste Gefängnis gelegt und, wie sein Urteil lautete, aus Gnade und Barmherzigkeit als ein Lästerer Gottes und der Heiligen enthauptet, verbrannt und seine Asche in die Iller gestreut.« Ein Seitenstück hierzu bildet, was Schubart auf einem Ausfluge nach seiner Vaterstadt Aalen sah. Damals hielt sich gerade der Wundertäter Pater Gaßner, welcher von 1775-79 sein Unwesen in Bayern und Schwaben trieb, in Ellwangen auf, und »die Straße von Aalen dahin wimmelte von elenden Pilgrimen, welche bei Gaßner Hilfe suchten. Das Elend von zehn, zwanzig, dreißig Meilen in die Länge und Breite schien in dieser Gegend zusammengedrängt zu sein. Alle Herbergen, Ställe, Schafhäuser, Zäune und Hecken lagen voll von Blinden, Lahmen, Tauben, Krüppeln, von Epilepsie, Schlagflüssen, Gicht und anderen Zufällen jämmerlich zugerichteten Menschen. Was Krebs, Eiter, Grind und Krätze Ekelhaftes, Abscheuliches, Entsetzliches haben, selbst was die Seele drückt und entmannt, Schwermut, Wahnsinn, Tollheit, stille Wut, Raserei, war hier an Krücken, an Stöcken, auf Eseln, Pferden, Karren, Reffen und Bahren in einer schrecklichen Gruppe zusammengedrängt zu sehen. Ich zweifle, ob Deutschland jemals einen traurigeren, Herz und Verstand beschimpfenderen Aufzug dargestellt habe, als der ist, den Gaßner verursachte. Selbst die Katholiken fingen frühzeitig an, sich dieses Unfugs zu schämen, bis endlich der Befehl des weisen Kaisers Joseph dem ganzen tragikomischen Schauspiel ein Ende machte.« Im Jahre 1777 ließ sich Schubart durch eine niederträchtige List aus den schützenden Mauern der Reichsstadt Ulm auf württembergisches Gebiet locken und wurde sofort in Blaubeuren von den harrenden Schergen des Herzogs, welchen er durch satirische Ausfälle auf die allerhöchste Person wie auf die seiner letzten Mätresse gereizt hatte, gepackt und fortgeschleppt. Im Nachtlager zu Kirchheim mußte der Gefangene von »ledernen Philistern« hören, wie sie sich schadenfroh zuraunten: »Das ist der Schubart, der Malefizkerl! Man wird ihm 'nmal den Grind herunterfegen.« Der Herzog war mit seiner Mätresse, die er ihrem Gatten, einem Baron von Leutrum, entführt und zur Gräfin von Hohenheim erhoben hatte, eigens auf den Asperg gekommen, um der Eintürmung des freisinnigen Publizisten beizuwohnen. Die patriotische Glut der Feuerseele Schubarts vermochte die Kerkerqual nicht zu dämpfen, und es ist rührend zu hören, wie er in religiöser Exaltation seine heimlich im Gefängnisse niedergeschriebene Biographie mit den Worten schließt: »Oh, Vaterland, Gott weiß, ich habe dich geliebt! Noch sind sie nicht alle tot, deine freien edeln Biederseelen, aber sie ächzen in den Fesseln des Despotismus, sie jammern über das Verderben ihrer Kinder, sie setzen sich wie Elias unter die Wacholderstaude und sprechen: Es ist genug; so nimm, o Herr, meine Seele zu dir! Gott helfe dir, wenn dir zu helfen ist. Wenn ich dereinst versammelt bin zu meinem Volke – denn auch nach dem Tode und in künftigen Ewigkeiten hoff' ich euer Mitgenosse zu sein, ihr, meine deutschen Brüder –, so will ich dort noch flehen für dein Heil. Für all die unzähligen Freuden, die mir deine Sprache, deine Sitten, deine großen Köpfe, deine weisen und frommen Männer, deine sanften Weiberseelen, deine Kinder, deine Speisen, deine labenden Getränke, deine schönen Gegenden, deine Berge, deine Täler, deine Flüsse, deine Luft, dein gemäßigter Himmel, deine Städte, deine Dörfer, deine Gärten gemacht haben, nimm meinen tausendfachen Tränendank! Und nun noch einige Spannen Erde von dir zu meinem Grabhügel; dann leb' ewig wohl!«

Nr. 43. Hogarth, Das Begräbnis einer Dirne.

Nr. 44. Chodowiecki, Pater Gaßner.

Nr. 45. Radierung von Salomon Geßner.

Nr. 46. Radierung von Salomon Geßner.

Nr. 47. Freudenberg, Glück im Bauernhaus.

Nr. 48. Freudenberg, Freuden der Ehe.

Im südöstlichen Deutschland begegnet uns in Ignaz Feßler (geb. 1756) eine ähnliche Gestalt wie die Schubarts, obgleich ihre Lebensstellungen verschieden waren. Auch Feßler jedoch hat sich literarisch bekannt gemacht durch aufklärerische Romane und mehr noch durch seine Geschichte der Ungarn. Er hatte Toleranz und Aufklärung gleichsam mit der Muttermilch eingesogen, denn obzwar seine arme und niedriggeborene Mutter eine sehr fromme Katholikin war, weiß der dankbare Sohn in seiner höchst anziehenden Selbstbiographie dennoch folgenden schönen Zug von ihr zu berichten. Der vierjährige Feßler war mit seiner Mutter bei einem Kirchenfeste, dem auch Maria Theresia anwohnte, zugegen. Der Kaiserin fiel die ernste Physiognomie des Knaben auf, sie liebkoste ihn und erlaubte nach ihrer Art seiner Mutter, sich eine Gnade auszubitten. Allein die Frau aus dem Volke, aus dem österreichischen Volke von damals, erwiderte, sie bäte für sich und ihren Sohn einzig und allein um die Gnade Gottes, und diese Antwort gab sie, wie sie ihrem Sohne mehrere Jahre nachher mitteilte, »weil sie keine Gnade empfangen wollte von einer Herrscherin, welche so gottesfürchtige Leute, wie die Lutheraner sind, ungehindert verfolgen ließ«. Feßler trat als Novize in ein Kapuzinerkloster, und sein Lebensgang veranschaulicht uns, wie ein lebhafter Geist aus der dumpfsten Möncherei sich allmählich zu den Höhepunkten der Bildung des Jahrhunderts emporrang. Der Novize hatte sich, während ihm und seinen Mitschülern der Lektor des Konvents den elendesten scholastischen Quark vorleierte, aufklärerische Bücher zu verschaffen gewußt, und diese bewahrten, verbunden mit der Lektüre Senecas, seine junge Seele vor dem moralischen Schmutze, womit die Schlüpfrigkeiten Hoffmannswaldaus, welche ihm ein liederlicher Pater zusteckte, sie zu beflecken drohten, zugleich aber vernichteten sie seinen Glauben an das alleinseligmachende Dogma. Als er, zum Priester geweiht, seine erste Messe las, tat er es »ohne religiöse Erleuchtung im Geiste, ohne Glauben im Herzen«. So ging es ganz natürlich zu, daß Feßler mit seinen Vorgesetzten bald in große Widerhaarigkeiten geriet, denn für einen angehenden Freigeist war ein Kapuzinerkloster – er war in das zu Wien versetzt worden – nicht der passendste Aufenthaltsort. Nun aber hatte Feßler folgendes Abenteuer, welches seinem Schicksal plötzlich eine andere Wendung gab. »In der Nacht vom 23. zum 24. Februar 1782 – erzählt er – wurde ich von einem Laienbruder geweckt. ›Nehmen Sie,‹ sprach er, ›Ihr Kruzifix und folgen Sie mir.‹ Erschrocken fragte ich: Wohin? ›Wo ich Sie hinführen werde.‹ Was soll ich? ›Das werde ich Ihnen dort sagen.‹ ›Ohne zu wissen, wozu und wohin, gehe ich nicht.‹ ›Der Guardian hat kraft des heiligen Gehorsams befohlen, daß Sie mir folgen, wohin ich Sie führe.‹ Sobald von Kraft des heiligen Gehorsams die Rede ist, muß unbedingt geschehen, was befohlen wird; jede weitere Weigerung ist Kapitalverbrechen. Mit Schaudern nahm ich mein Kruzifix und folgte dem Laienbruder, der mit einer Blendlaterne vorausging. Unser Weg ging in die Küche, aus dieser durch ein paar Kammern; bei Eröffnung der letzten rief mir der Bruder zu: ›Sieben Stufen hinunter!‹ Mir ward es enge um das Herz; es schien mir entschieden, daß ich kein Tageslicht mehr erblicken sollte. Wir gingen einen langen schmalen Gang entlang, in dem ich rechts in der Mitte desselben einen kleinen Altar, links einige mit Hängeschlössern verschlossene Türen erblickte. Mein Führer schloß eine derselben auf und sprach: ›Da liegt ein Sterbender, Frater Nikomedes, dem sollen Sie die Seele aussegnen. Ich bleibe hier; ist er hingeschieden, so rufen Sie mich.‹ Vor mir lag ein lang hingestreckter Greis, in abgenütztem Habit, unter wollener Decke auf einem Strohsacke; die Kapuze deckte sein graues Haupt, sein schneeweißer Bart reichte bis an den Gürtel. Neben der Bettstelle ein alter elender Strohstuhl, ein alter schmutziger Tisch, darauf eine brennende Lampe. Ich sprach einige Worte zu dem Sterbenden: er hatte die Sprache bereits verloren, gab mir jedoch Zeichen, daß er mich verstände. Gegen drei Uhr, nach viertelstündigem schweren Todeskampfe, waren seine Leiden geendigt. Bevor ich den Laienbruder herbeirief, besah ich das Gefängnis genau; denn bei der Hülle des Entseelten schwor ich, diesen Greuel dem Kaiser anzuzeigen. Auf meinen Ruf trat der Laienbruder ein, und im kältesten Tone sagte ich: Bruder Nikomedes ist weg. ›Der mag wohl froh sein, es überstanden zu haben,‹ erwiderte mein Führer ebenso kalt. Wie lange war er hier? ›Zweiundfünfzig Jahre.‹ Nun da hat er seine Vergehungen hinlänglich gebüßt. ›Ja, ja.‹ Wozu ist der Altar im Gange? ›Dort liest ein Pater alle heilige Zeiten die Messe für die Löwen und reicht ihnen die Kommunion. Sehen Sie, da ist in jeder Türe eine kleine Öffnung, die da aufgemacht wird; dadurch verrichten die Löwen ihre Beichte, hören die Messe und empfangen die Kommunion.‹ Sind mehr solcher Löwen hier? ›Ich habe noch vier Stücke, zwei Priester und zwei Laienbrüder zu warten.‹ Wie lange sind diese hier? ›Der eine 50, der andere 40, der dritte 15, der vierte 9 Jahre.‹ Warum? ›Das weiß unsereiner nicht.‹ Warum werden sie Löwen genannt? ›Weil ich der Löwenwärter bin.‹« Es gelang Feßler, die Sache dem Kaiser zur Anzeige zu bringen. Eine Untersuchung fand statt, welche die größten Abscheulichkeiten zutage brachte. Einer der »Löwen« hatte 42 Jahre in dem schrecklichen Kerker zugebracht, weil er auf wiederholte Beschimpfungen von Seiten des Guardians diesem mit ein paar Ohrfeigen geantwortet; ein anderer hatte binnen einem Jahre 600 Ochsensehnenhiebe erhalten, weil er sich die Schriften Gellerts, Rabeners und Wielands zur Lesung verschafft hatte. Noch ärgere Grausamkeiten wurden in den Gefängnissen der Nonnenklöster entdeckt. Joseph II. gab Feßlern eine theologische Professur am Seminar zu Lemberg, aber die unausgesetzten Machenschaften der Mönche und Jesuiten verleideten ihm diese Stellung bald. Charakteristisch für den österreichischen Adel von damals ist es, daß der Gubernialrat Graf Kalenberg bei Feßlers Eintreffen in Lemberg öffentlich über diesen äußerte: »Der Mensch von gemeiner Herkunft kann nichts Ordentliches gelernt haben.« Feßler ging, zum Protestantismus übergetreten, nach Berlin und später nach Rußland, wo er nach Überstehung zahlloser Widerwärtigkeiten bei der Verwaltung des lutherischen Kirchenwesens eine geachtete Stellung erhielt. Während seines Aufenthaltes in Preußen hatte er sich angelegentlichst mit der Freimaurerei befaßt und sich, wie er sagt, bemüht, »täuschendes Gradewesen, Geheimniskrämerei und Mysteriokrysie aus den Logen zu verbannen.« Dies führt uns auf das Geheimbundwesen des Jahrhunderts.

Nr. 49. Moreau le Jeune, Im Theater.

Nr. 50. Chodowiecki, Fastnachtstreiben auf der Straße.

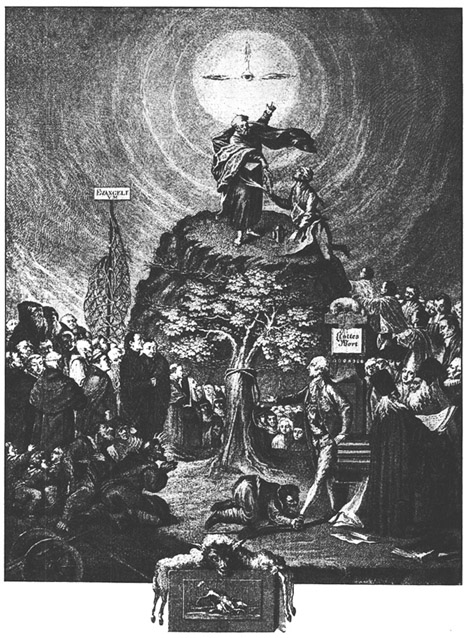

Es war die Zeit der Mysterien. Auf der einen Seite hatte der ränkesüchtige Charakter der Politik den Sinn für freie Bewegung in der Öffentlichkeit vernichtet, auf der andern suchte und fand die übersättigte Genußsucht in dem Spiele mit Geheimniskram eine neue Reizung. Sodann wußte der Jesuitismus in den geheimbündlerischen Zettel ganz vortrefflich den Einschlag seines Obskurantismus zu verweben, listige Abenteurer fischten mittels des aus Mystik und Sinnlichkeit gewobenen Netzes in den Taschen von Gimpeln, und endlich machte auch die Aufklärung den Versuch, den Geheimbundsapparat zu ihrem Vorteile zu benützen, was aber mißlingen mußte, weil die Idee der Freiheit zu ihrem Gedeihen schlechterdings Licht und Luft und Öffentlichkeit nötig hat. Die Grundlage der Geheimbündlerei war der Freimaurerorden, dessen Hervorgehen aus den mittelalterlichen Bauhütten wir früher berührt haben. Er stand in Deutschland in so hohem Ansehen, daß eine Menge durch Geist, Gemüt oder Lebensstellung ausgezeichneter Männer durch die Brüderschaft desselben verbunden waren. Wir erinnern nur an Wieland, Herder, Goethe und an Friedrich den Großen, welcher als Kronprinz Maurer geworden war und den Orden auch als König begünstigte, bis er kurz vor dem Siebenjährigen Kriege »deckte«, weil ihm die mystische Spektakelei, zu welcher die Logen mißbraucht zu werden anfingen, höchlich mißfiel. Auf diesen Mißbrauch gründeten die Industrieritter, deren Glanzperiode damals aufging, ihre gaunerischen Spekulationen. Die Geheimnissucht, welche sich, vielfach mit der pietistelnden Richtung verwoben, der Gesellschaft bemächtigt hatte, kam ihnen zu Hilfe. Man wollte Wunder haben, und es fanden sich Leute, welche Wunder wirkten. Von Wien aus veröffentlichte Mesmer um 1775 die Beobachtungen, welche er bezugs der magnetischen Materie gemacht haben wollte, und der angeblich wissenschaftlichen Seite des Magnetismus gesellte sich alsbald eine mystische. Zur gleichen Zeit führte Gaßner das schon erwähnte Ärgernis seiner Wunderheilkunst auf. Etwas früher hatte der Leipziger Kaffeewirt Schrepfer seine Geisterbeschwörungspossen getrieben, aber, von der Wucht seiner Gaunereien erdrückt, zum Selbstmorde greifen müssen (1774). Der Wundermann Graf Saint-Germain, Alchimist und Diamantenverfertiger, welcher mit seinen Künsten und seinem Diamantenschatz eine Weile Ludwig XV. und die Pompadour ergötzt hatte, berührte ebenfalls den deutschen Boden, indem er seine letzten Tage bei dem Prinzen Karl von Hessen, Statthalter von Schleswig-Holstein, verlebte und um 1784 in Eckernförde starb, ein noch immer nicht ganz gelöstes Rätsel, ein Rätsel deshalb, weil er aus der Wundertäterei durchaus kein Gewerbe machte. Ganz anders der Venezianer Casanova, dessen wir schon zu gedenken Gelegenheit hatten, und der wenigstens nur in Frankreich eine wundersüchtige Närrin fand, die Marquise d'Urfé, welche sich eine Million abschwindeln ließ, in dem Glauben, verjüngt und von dem Monde Mutter zu werden. Dagegen eröffnete der Sizilianer Balsamo, bekannt unter dem Namen Graf Cagliostro, seine glänzende Gaunerlaufbahn in deutschen Kreisen, zu Mitau in Kurland, wo freilich seine begeisterte Verehrerin, die Frau von der Recke, bald auch seine Entlarverin wurde. Goethe hat den Wundermann auf der Höhe seiner Laufbahn, bei Gelegenheit der berüchtigten Pariser Halsbandgeschichte, welche der Königin Marie Antoinette so großen Schaden tat, als Groß-Kophta dramatisch in Szene gesetzt. Später verschwand er in den Gefängnissen der römischen Inquisition. Gerade er kann uns zeigen, wie die mystisch-gaunerische Geheimnisselei die schwärmerisch religiöse Richtung anzog. Denn wir haben gewiß das Recht zu sagen, daß die letztere keinen würdigeren Vertreter besaß als Lavater aus Zürich, und dieser glaubte steif und fest an Cagliostros Wunderkraft. »Wer wäre größer als er,« rief Lavater aus, »wenn er Sinn hätte für die Einfalt des Evangeliums?« Er suchte 1781 den Wundermann in Straßburg auf, aber Cagliostro ließ ihn derb genug abfahren, indem er zu ihm sagte: »Sind Sie von uns beiden der Mann, der am besten unterrichtet ist, so brauchen Sie mich nicht; bin ich's, so brauch' ich Sie nicht.« Auch vor Gaßner hegte Lavater den größten Respekt und schrieb an ihn: »Laßt uns stille, stille unsere Seelen einander mitteilen – die Welt ist's auch nicht wert, daß wir die Kraft Gottes ihr vor die Füße werfen.« Der wundersüchtige Züricher Prophet ward mehrmals greulich mystifiziert, wie durch jenen halbtollen Grafen Thun aus Wien, der ihm die Geschichte von dem Besuche des Geistes eines schon vor Christi Geburt abgeschiedenen jüdischen Kabbalisten namens Gablidone, mitteilte, an welcher sich Lavater höchlich erbaute. Der kabbalistisch-theosophisch-goldmacherische Scharlatanismus wurde übrigens bis ins 19. Jahrhundert hinein in Deutschland aufrechterhalten, namentlich durch den gelehrten Sonderling Beireis, Professor zu Helmstedt, welcher unter anderem behauptete, einen Diamant von 6400 Karat Gewicht zu besitzen, den der Kaiser von China bei ihm versetzt hätte.

Nr. 51. Kaiser Joseph I. vor dem Sanktissimum knieend.

Nr. 52. Allegorie auf die Aufhebung der Klöster durch Joseph II.

Alle derartigen Erscheinungen waren, wir wiederholen es, mit der Freimaurerei enge verflochten. Ungefähr seit 1760 begann sich innerhalb der letzteren eine sogenannte Geheimlehre auszubilden, die darauf hinauslief, daß uralte geheime Weisheit, von Mose und Zoroaster herstammend, mittels des Tempelordens auf einen gewissen Christian von Rosenkreuz vererbt worden sei. Diese Disziplin besitze das Geheimnis des Steins der Weisen, d. h. der Verwandlung unedler Metalle in Gold und der Bereitung des Lebenselixiers. Leute, namentlich aus den höheren Ständen, welche mühelos in den Besitz solcher mit sehr reellen Vorteilen verbundener Weisheit zu gelangen suchten, drängten sich also den Logen zu, die seit Aufhebung des Jesuitenordens durch Ganganelli (1773) den Kryptojesuiten zum Haupttummelplatze dienten. Die pfiffigen Gauner stifteten die sogenannten »inneren Systeme« und das System der »strikten Observanz«, wo außer den herkömmlichen drei Johannisgraden noch eine Menge höherer Weihungen statuiert und mit rosenkreuzerischen Symbolen, Hieroglyphen, Eidschwüren und phantastischen Zeremonien kurzsichtige und vertrauensvolle Mysteriensüchtlinge geblendet und genasführt wurden. Die Maurer von der strikten Observanz waren zu striktem Gehorsam gegen die unbekannten Oberen verpflichtet, deren geheimnisvolles Haupt unter dem Titel des Eques a penna rubra (Ritters von der roten Feder) verehrt wurde. Diese Oberen waren aber keine anderen als die Jesuiten, welche die vornehmen deutschen Wundersüchtigen zu ihren Zwecken benützten. Der Darmstädter Oberhofprediger Starck, ein niederträchtiger Schuft, dann ein Baron von Hundt, endlich ein gewisser Becker, in den Logen unter dem Namen Johnson bekannt, spielten Hauptrollen in diesem Treiben. Johnson gab vor, von den geheimen Oberen zu Old-Aberdeen in Schottland nach Deutschland gesandt worden zu sein, um den Freimaurerorden zu reformieren, und es gelang ihm, die Brüder von der strikten Observanz 1764 zu diesem Zwecke auf einem Kongresse zu Kahla bei Altenburg zu versammeln. Hier wurde der Herzog Karl von Braunschweig zum Großmeister gewählt. Johnson behauptete, von Friedrich dem Großen auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden, stellte deshalb bei dem Kongresse Brüder in Templerrüstungen als Vedetten aus und machte sich, während diese Patrouille ritten und die übrigen ihren lächerlich-wichtigen Zeremonien oblagen, mit der Ordenskasse unsichtbar. Die jesuitisch-aristokratische Tendenz des Systems der strikten Observanz erfuhr aber von Seiten der aufklärerischen Maurerei heftigen Widerstand, und auf dem großen Freimaurerkonvent im Wilhelmsbad bei Hanau im Jahre 1782 unterlag es der von J. J. C. Bode und dem Freiherrn von Knigge geführten Opposition, so daß statt seiner das System der sogenannten eklektischen Maurerei für die deutschen Logen angenommen wurde. Die Führer dieser Richtung erklärten offen, der Zweck des Ordens sei die Vernichtung alles Aberglaubens und aller Despotie.

Nr. 53. Erntefest.

Nr. 54. Friedrich Wilhelm II. und Gräfin Lichtenau.

Hierin fiel die Freimaurerei mit dem Illuminatenorden zusammen, welcher von dem Ingolstadter Professor Adam Weishaupt in Verbindung mit dem Studenten Zwackh 1776 gestiftet wurde, schon 1778 in Bayern, Franken und Tirol zwölf Logen zählte und in Wien Männer wie Sonnenfels zu Mitgliedern hatte. Der Illuminatismus war der entschiedene Gegensatz des Jesuitismus. Wenn dieser behauptete, auf die »Ausbreitung des Reiches Gottes« hinzuarbeiten, so setzte sich jener die »Vervollkommnung des Menschen« zum Ziele, weshalb sich auch die Illuminaten anfangs Perfektibilisten nannten. Zur Erreichung des genannten Zweckes sollten Menschen jeden Standes, ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit ihrer religiösen Meinungen und Bekenntnisse, in einen Bund vereinigt werden. Unter alle Klassen sollte Bildung verbreitet und die regierenden Herren sollten unter Vormundschaft des Ordens gebracht werden dadurch, daß man sie mit Ordensbrüdern, d. h. mit Männern von erprobter Rechtschaffenheit umgäbe, welche die Wahrheit liebten und Mut genug besäßen, sie den Machthabern zu sagen. Freilich, wenn dem oben gelegentlich erwähnten prinzlichen Mystagogen, dem Landgrafen Karl von Hessen-Kassel, zu glauben wäre, so hätte der Orden der »Erleuchteten« noch ganz andere, d. h. entschieden revolutionäre Zwecke verfolgt. Der Landgraf erzählt nämlich in seinen »Denkwürdigkeiten« – sie erschienen 1866 – daß einer der Häuptlinge der Illuminaten, Bode, im Jahre 1783 zu ihm nach Kassel gekommen sei, um mit ihm über diesen neuen Orden zu verhandeln, und fährt dann also fort: »Die nächsten Zwecke schienen zum Guten zu führen, das Endziel aber war der Umsturz der Kirche und der Throne. Herr Bode war ein sehr rechtlicher und wohlgesinnter Mann. Er übergab mir die betreffenden Papiere, indem er sagte: ›Dies ist ein Plan, welcher das Unglück der Menschheit herbeiführen kann, wenn er in schlechte Hände fällt; aber wenn er durch einen wohldenkenden Mann geleitet wird, kann er auch viel Gutes bewirken. Ich lege denselben in Ihre Hände, da ich dazu die Vollmacht des Ordens besitze, und Sie werden sich hoffentlich entschließen, einer seiner Vorsteher zu werden. Namentlich soll Norddeutschland, Dänemark, Schweden und Rußland gänzlich von Ihnen regiert werden.‹ Er ließ mir die Papiere und wollte später wiederkommen, um meine Befehle entgegenzunehmen. Ich durchlief die Papiere, so rasch ich konnte, indem ich Gott von Herzensgrund bat, mich in einer für das Wohl der Welt so wichtigen Sache richtig zu leiten. Ich sah bald, um was es sich handelte, und meine erste Regung war, zu zeigen, wie sehr ich die Greuel verabscheute, die sich darin fanden. Aber bald fühlte ich wie Bode, was für Unheil in ehrgeizigen und selbstsüchtigen Händen daraus erwachsen könnte. Es war ein vollständiger Plan zur Einführung des »Jakobinismus«. Der Gebrauch dieses Wortes verrät deutlich, daß der fromme Landgraf und Freimaurer die Eindrücke, welche er später von den Ereignissen der französischen Revolution empfing, in seinen Erinnerungen auf die harmlosen Zukunftsträumereien der Illuminaten übertragen habe. Oder aber, man muß annehmen, daß schon jahrelang vor dem Ausbruche der ersten französischen Revolution das seither so allgemein bekannt und als Regierungsmittel so äußerst beliebt gewordene »rote Gespenst« in schwach organisierten Gehirnen wunderbarlicherweise gespukt habe. Historisch steht fest, daß der Freiherr von Knigge dem Illuminatismus eine festere, auf maurerische Formen basierte Organisation gab und sich bemühte, die illuminatischen Tendenzen völlig mit der Freimaurerei zu verschmelzen. Es gelang aber den wutschnaubenden Jesuiten und Rosenkreuzern, welche den bayrischen Hof beherrschten, bald, die Vorschritte, welche der Illuminatismus machte, zu hemmen. Schon 1784 erging ein allgemeines Verbot der geheimen Orden; im folgenden Jahre wurde der Illuminatenorden besonders verboten und gegen seine Leiter eine gehässige Verfolgung eingeleitet, welche sich, unter dem Vorwande, die Illuminaten zu verfolgen, gegen alle lichteren Anschauungen und alle edleren Strebungen der Zeit richtete und, um die dickste altbayrische Finsternis wieder herbeizuführen, die Mißregierung des namenlos liederlichen Kurfürsten Karl Theodor zu einer fluchwürdigsten machte. Schurken der schlimmsten Sorte, wie der Beichtvater des Kurfürsten, der Jesuitenpater Frank, und der Geheimrat von Lippert, wußten alle Männer von Ehre aus der Umgebung Karl Theodors und alle Männer von aufgeklärter und patriotischer Denkart aus der Regierung zu verdrängen, und ihren Betreibungen war es vornehmlich zuzuschreiben, daß behufs der Ausrottung der Ketzer ein förmliches geheimes Inquisitionstribunal eingerichtet wurde, welches in dem verrufenen »gelben Zimmer« der Münchener Hofburg seine Sitzungen hielt und unsägliches Elend über Bayern gebracht hat.

Nr. 55. Fragonard, Stich zu Lafontaine, Giocondo.

Und doch lag gerade in diesem Lande der mittelalterliche Wust und Unflat so bergehoch aufgehäuft, daß ein Regent, in welchem auch nur ein Fünkchen von Einsicht und Gewissen glimmte, alles aufbieten mußte, um in diesem Chaos von Afterglauben, Roheit und Liederlichkeit einiges Licht und einige Ordnung zu schaffen. Der reisende Risbeck läßt uns in seinen nach eigener Anschauung entworfenen Schildereien mitansehen, wie es dazumal im »frommen« Bayerland zu- und herging. »Bürger, Beamte, Geistliche, Studenten und Bauern, alles begrüßte sich mit Schimpfnamen, alles wetteifert im Saufen, und überall steht neben der Kirche eine Schenke und ein Bordell.« Und in Kirchen, Schenken und Bordellen äußerte sich grobe Völlerei und plumpe Unzucht gleich schamlos. »Da wühlt ein Pfaff mit der Hand in eines Mädchens schönem Busen, der zur Hälfte mit einem Skapulier bedeckt ist. Dort sitzt ein schönes Kind und hält in der einen Hand den Rosenkranz und in der anderen den Priap. Die fragt dich, ob du von ihrer Religion seiest; denn mit einem Ketzer wolle sie nichts zu schaffen haben. Jene hörst du mitten in der Ausgelassenheit von ihren geistlichen Bruderschaften, ihren Wallfahrten, ihren gewonnenen und noch zu gewinnenden Ablässen sprechen. Der glänzendste Auftritt dieser Art geschah in der berühmten Marienkirche zu Oetting, wo ein reicher Pfaff vor dem Altar der wundertätigen Maria in der Nacht eine Jungferschaft eroberte, auf die er schon lange Jagd gemacht und die er nicht anders als auf dieser Wallfahrt erbeuten konnte.« Sotane Frömmigkeit erklärt sich aber sehr leicht und einleuchtend aus der Art und Weise, wie dem armen Bayervolk das »Wort Gottes« zu jener Zeit gepredigt wurde. Der reisende Nikolai, dessen Wahrhaftigkeit bekanntlich keinem Zweifel untersteht, hat im Anhang zum 6. Bande seines Reisebuches eine »Rosenkranzpredigt« mitgeteilt, welche am 3. Oktober 1779 zu Bogenhausen bei München der sogenannte »Wiesenpater« gehalten und deren erwecklicher Eingang also gelautet hat: »Ja, ja, es ist schon so, honettes Landvolk, liebe Christen! es ist schon so, der H. Rosenkranz überg'wältigt die Höllen-Schanz. Der H. Rosenkranz ist die wahre Teufelsgeißel, der H. Rosenkranz ist die scharfgeladne Seeln-Pistolen wider alle Anfechtungen, der H. Rosenkranz ist der sichere Köder der allerheiligsten Mutter Gottes, mit dem Sie die Menschen, welche Sie damit verehren, aus der stinkenden Pfitzen des Teufels in den Himmel hinaufangelt. Er ist ihr scharf-schneidend damascierter Sabel, mit dem Sie der höllischen Schlang den Schweif abgehauen hat. Schleift's ihn brav, schleift's ihn brav! liebe Christen! haut's zu damit auf dem Teufel, haut's zu damit in eurer Jugend, daß er euch eure Unschuld nicht nehmen kann, haut's zu damit in eurem ledigen Stand, daß er euch zu keiner Unkeuschheit verführt, haut's zu damit in eurem verheurathen Stand, daß er euch nicht als wie den Davidl zum Ehebrecher macht, haut's zu damit auf eurem Todt-Beth, dann da wird er euch am ärgsten zuesetzen. Merkt's auf, ich will euch ein Exempl, gar ein schön's Exempl, will ich euch erzählen, was der Teufel auf dem Todt-Beth, sogar bey die heiligen Leuten für Spitzbuebereyen treibt: Einer H. Äbtissin von der H. Klara seind bei ihrem Todt-Beth so viele Teufelen erschienen, als Bäum im nächsten Wald drausen seind. Was thut die H. Äbtissin? den H. Rosenkranz hat's in die Händ g'nommen, hat die Mutter-Gottes ang'ruefen, und da Schaut's her, die H. Engel seind vom Himmel kommen, ein jeder einen H. Rosenkranz in der Hand. Was haben's gethan damit? auf Teufel'n haben's damit zueg'schlagen und haben's zum Plunder g'jagt. Noch eine andere H. Äbtissin hat 7 Ampeln um ihr Todt-Beth herum angezent, um von teuflischen Versuechungen unangefochtener zu bleiben. Was geschieht? der Teufel löscht ihr alle 7 Ampeln aus, die H. Äbtissin aber greift nach dem H. Rosenkranz, schlagt'n dem Teufel in d' Fressen hinein und jagt ihn zum Loch aus. Liebe Bauren! liebe Christen! So merkt's euch's also, und laßt's euch nicht von H. Rosenkranz, er ist unsere beste Haus- und Seel'n Artzteney, es wird euch wohl thuen auf der Reiß in d' Ewigkeit, wenn ihr euch, als wie der Fuhrmann mit der Geißel, einen offnen sichern Weeg vorn'n Teufel damit verschaffen könnt, nur diese H. Seel'nmedizin laßt't in eurem Hausapodekl nicht ausgehen, probatum est, es hilft, es reinigt euch von euren Sünden, wie das beste Trankl aus der himmlischen Hofapodecken. Aber, meine lieben Christen! auf einmal hilft euch diese obwohl köstliche Medizin nicht, öfters, alle Tage müest ihr's brauchen, ihr müest auch unter dieser H. Kurzeit bisweilen ein Gewissenslaxativ, eine H. Beicht vornehmen, diese kostbare Goldtinktur der H. Christ-Katholischen Kirchen müest ihr nicht verabsäumen; wenn Spöttler und Frevler sagen, es nutzt euch nichts, kehrts euch an die Spitzbueben G'sichter, an die freygeisterische Höllen-Hund nicht!«

Nr. 56. Chodowiecki, Das galante Potsdam.

Nr. 57. Boudoir einer Dame.

Derweil in Bayern also gegen die Aufklärung geeifert und gegeifert wurde, erfolgte auch in Preußen die große Reaktion unter Friedrich Wilhelm II., der von den jämmerlichen Obskuranten Wöllner und Bischofswerder geleitet wurde. Der letztere hatte sich dem König, während dieser noch Kronprinz war, durch Bereitung künstlicher Stimulantien, der sogenannten »Diavolini«, unentbehrlich zu machen gewußt und ihn tief in die Netze mystischer Ordensgaukelei verstrickt, so tief, daß er und seine Kreaturen es unbedenklich wagen durften, die leichthantierliche Majestät mit dem handgreiflichen Betrug von Geisterbeschwörungen zu äffen und zu ängstigen. Es existiert eine Erzählung aus dem Munde der Gräfin Lichtenau, wodurch wir erfahren, daß Friedrich Wilhelm durch eine solche mit der plumpsten Taschenspielerei veranstaltete Geisterzitation, wobei man ihn Mark Aurel, Leibniz und den Großen Kurfürsten sehen ließ, in die lächerlichste Todesangst versetzt wurde.

Während aber in Berlin, das kaum noch der Hauptsitz Friedrichscher Aufklärung gewesen, die rosenkreuzerische Verdummung und Gaunerei ihre schmachvollen Triumphe feierte, schuf zu Königsberg der einsame Denker Kant Gedanken, die mit himmelstürmender Kühnheit die ganze bisherige Weltanschauung zu vernichten drohten, umgab sich in den schweizerischen Alpentälern Pestalozzi mit einer Schar von Bettelkindern, um mit himmlischem Erbarmen das Evangelium der Bildung den Armen und Verachteten zu verkünden, wirkten Wilhelm Ludwig Weckherlin, der undankbar vergessene Verfasser des »Grauen Ungeheuers«, welcher die satirische Geißel das Pfaffen- und Junkertum so unerbittlich fühlen ließ, A. G. F. Rebmann, K. F. Moser, A. A. F. Hennings und viele andere an verschiedenen Orten Deutschlands rastlos im Sinne der Freiheitsidee. Überall drängten sich die schroffsten Gegensätze zusammen, oft auf dem engsten Raume. Wir erinnern nur, um dies zu veranschaulichen, an die Rheinreise, welche der junge Goethe, im Jahre 1774 mit Lavater und Basedow machte. Goethe, der den spinozistischen Pantheismus mit der ganzen Glut seiner Poesie erfüllte; Lavater, der reinliche Schwärmer, welcher die Losung hatte: »Entweder Christ oder Atheist«; Basedow der zynische Tabakschmaucher und rücksichtslose Feind der Trinität, diese drei im Wagen, zu Schiffe, in Gesellschaften vereinigt, jeder in seiner Art das eigenste Wesen frei gewähren lassend. Was für ein hübsches Genrebild stellt sich uns dar, wenn wir uns die Drei vergegenwärtigen, wie sie zu Koblenz an der Wirtstafel sitzen: – Lavater einem Landpfarrer von den Geheimnissen der Offenbarung Johannis vororakelnd, Basedow sich abmühend, einem orthodoxen Tanzmeister zu beweisen, daß die Taufe ein ganz unzeitgemäßer Brauch sei, Goethe inzwischen in behaglichstem Realismus genießend, was das Leben gerade bot.

Nr. 58. Will, Beim Bader.

Goethes Auftreten war nicht allein für die Literatur, sondern auch für den geselligen Ton epochemachend. Der genialste Repräsentant unserer literarischen Sturm- und Drangperiode, warf er überall, wo er erschien, die Schranken der Philisterei vor sich nieder. Das Sieghafte seiner Erscheinung bezeugt auf charakteristische Weise ein Brief Wielands an Jakobi vom 10. November 1775: »Dienstag den 7. d. M. ist Goethe in Weimar angelangt, wohin er auf die Einladung des jungen Herzogs Karl August gekommen. Oh, bester Bruder, was soll ich Dir sagen? Wie ganz der Mensch beim ersten Anblick nach meinem Herzen war! Wie verliebt ich in ihn wurde, da ich am nämlichen Tag an der Seite des herrlichen Jünglings bei Tische saß. Seit dem heutigen Morgen ist meine Seele so voll von Goethe wie ein Tautropfen von der Morgensonne.« Der junge Herzog, neben Kaiser Joseph weitaus der liberalste und humanste Fürst jener Zeit, schloß mit Goethe den trautesten Freundesbund und ging mit Leidenschaft auf den Ton des Dichters ein, so daß am Weimarer Hofe in den Jahren 1775-76 eine wahre Geniewirtschaft eingerichtet wurde, gegen deren kraftgeniallustigen Ton auch die Herzoginmutter, die gemüt- und geistvolle Amalia, welche mit Wieland den Aristophanes las, nicht viel einzuwenden hatte. Wieland, der, wie er sich ausdrückte, Goethe »vor Liebe hätte fressen mögen«, bezeichnete das ungebundene Genietreiben zu wiederholten Malen mit dem Worte »wütig«. Die Genies, Goethe voran, griffen, wenn sie sich in Versen äußerten, mit Vorliebe zum guten alten Knüttelvers, und ihre Prosa hatte etwas Springendes, ungeniert Drolliges, sozusagen etwas Sansculottisches. Einem Briefe Wielands an Merck vom 5. Januar 1776 fügte z. B. Goethe die Nachschrift bei: »Ist mir auch sauwohl geworden, Dich in dem freiweg Humor zu sehen. Ich treib's hier freilich toll genug. Wir machen Teufels Zeug. Wirst hoffentlich bald vernehmen, daß ich auch auf dem theatro mundi was zu tragieren weiß und mich in tragikomischen Farcen leidlich betrage.« Auch für die Liebesbriefe kam ein ganz neuer Stil auf. Das war nicht mehr der seidenglatte, durch zierlich geschnörkelte Perioden mit Menuettpas hinschreitende Stil, in welchem die Daphnisse und Myrtille an die Chloen und Thisben geschrieben hatten, das war der leidenschaftlich hingeworfene Aphorismus, das brennendste Gefühl in wenige Worte gießend. »Liebe Frau,« schreibt Goethe im Januar 1776 an Charlotte von Stein, »leide, daß ich Dich lieb habe. Wenn ich jemand lieber haben kann, will ich Dir's sagen. Will Dich ungeplagt lassen. Adieu, Gold! Du begreifst nicht, wie ich Dich lieb habe.« Das Lustschloß Ettersburg und das Dorf Stützerbach waren die Hauptschauplätze der Auslassungen jugendfrischer Unbändigkeit, welche sich in dem Wechsel von Jagden, Trinkgelagen, Komödien- und Liebesspiel gefiel. Daneben ein beständiges Kommen und Gehen von wandernden »Genies«, welche oft in einem Aufzug zu Weimars Toren einzogen, der es nötig gemacht haben soll, daß Bertuch, des Herzogs Schatzmeister, in seine Rechnungen eine stehende Rubrik einführte, welche mit an deutsche Genies aufgeteilten Hosen, Westen, Strümpfen und Schuhen ausgefüllt war. Es wird gemeldet, die Träger des deutschen Genius von damals hätten überhaupt vom Eigentum sehr kommunistische Begriffe gehabt und sich erlaubt, alles, was ihnen beim Besuch auf eines andern Zimmer gefiel, ohne weiteres zu »schießen«. Goethe soll oft zu Bertuchs Frau geschickt haben, um sich ein Schnupftuch, oder in die herzogliche Garderobe, um sich weiße Kanevashosen und -weste, obligate Artikel der Genietracht, holen zu lassen. Die Brüder Stolberg erschienen und fanden am herzoglichen Hofe mit ihrem waldursprünglichen Teutonismus weniger Anstoß als bei den Züricher Bauern, von denen sie kurz zuvor fast gesteinigt worden wären, als sie sich in ihrem Natur- und Bad-Enthusiasmus bei hellem Tage nackt am Ufer der Sihl umherjagten. Auch die Straßburger Genossen Goethes fühlten sich von der Atmosphäre seines Weimarer Glückes angezogen. Der halbtolle Lenz kam und meldete seine Ankunft dem Freunde mit den Worten: »Der lahme Kranich ist angekommen und sucht, wo er seinen Fuß hinsetze.« Auch Klinger, dieses seltsame Gemisch von granitnem Stoizismus und Rousseauscher Naturschwelgerei, kraftgeisterte in Weimar. Er las eines Tages der Gesellschaft bei Goethe aus seinen neuen Dichtungen vor, bis Goethe aufsprang und mit den Worten davonlief: »Was für verfluchtes Zeug ist's, was du da wieder einmal geschrieben hast! Das halte der Teufel aus!« Klinger ließ sich aber dadurch nicht aus der Fassung bringen, sondern steckte ruhig sein Manuskript ein und sagte nur nachdenklich: »Kurios! Das ist nun schon der Zweite, mit dem mir das heute begegnet ist.« Auch Industrieritter und Gauner machten ihre Aufwartung. So z. B. der als Arzt der Brüdergemeinde zu Herrnhut gestorbene Schweizer Kaufmann aus Winterthur, welcher sich bemühte, eine Rolle ä la Cagliostro zu spielen, und über dessen Tür Goethe das Epigramm schrieb: »Ich hab' als Gottes Spürhund frei mein Schelmenleben stets getrieben; die Gottesspur ist nun vorbei und nur der Hund ist übrigblieben.« Später klärte sich das Weimarer Leben vom brausenden Moste der Genialität zu edler Geselligkeit und maßvoller Sitte. Der Name der kleinen Stadt, welcher die Ehre hatte, Wieland, Goethe, Herder und Schiller in ihren Mauern zu beherbergen, ist unauflöslich mit der Glanzperiode unserer Literatur verbunden. Ebenso der Name Karls Augusts, dessen Freundschaft mit Goethe dem deutschen Sinne nicht minder zur Ehre gereicht als die Freundschaft Goethes und Schillers, welche, mit Wilhelm von Humboldt zu sprechen, »ein bis dahin nie gesehenes Vorbild aufgestellt hat«.

Nr. 59. Die erste Nacht. (Deutscher galanter Stich.)

Nr. 60. Modebild.

Die Umgangssprache der gebildeten Gesellschaft in den 70er Jahren wechselte zwischen der Götzschen Durtonart und der Wertherschen Molltonart. In dem Weimarer Genieleben schlug die Götzsche Derbheit vor, wogegen die Göttinger Hainbündler die Sentimentalität, und zwar mehr noch die der Freundschaft als die der Liebe, zum Äußersten steigerten. Die Freundschaftlerei, eng zusammenhängend mit der empfindsamen Tendenz, welche der aus England geholte Sternesche Humor in unsere Literatur gebracht hatte, war insbesondere durch Gleim und seine Freunde ausgebildet worden, welche den mittels warmbrüderlicher Briefwechselei vor sich gehenden breiweichen Gefühlsaustausch als eine Art Kultus betrieben. Die überstiegenste Form nahm dieser im Hainbund an, wo das empfindsame Pathos oft geradezu in die Lächerlichkeit umschlug. Auch hiervon eine Probe. Voß, dessen eigenstes Wesen die von der Sentimentalität himmelweit entfernte norddeutsche Knorrigkeit war, schilderte in einem Briefe den Abschied der Stolberge von den Hainbündlern also: »Einigen sah man geheime Tränen des Herzens an – des jüngsten Grafen Gesicht war fürchterlich –, die schrecklichen drei Stunden, die wir noch in der Nacht beisammen waren, wer kann die beschreiben? Die Tränen blieben nach und nach aus. Jetzt schlug es drei Uhr. Nun wollten wir den Schmerz nicht länger verhalten und suchten uns wehmütiger zu machen.« Wie muß der wackere Voß später gelächelt haben, wenn er sich dieses tränenseligen Enthusiasmus für einen Menschen wie Fritz Stolberg erinnerte, der durch seinen Abfall von der Sache der Vernunft den Grimm des Jugendfreundes so heftig reizte. Stolberg verscholl in dem mystisch-pietistischen Kreise, welchen die Fürstin Amalie von Galitzin zu Münster um sich gesammelt hatte und in welchem auch Hamann sein unstetes Schmarotzerleben beschloß. Jener Kreis bildete mit seinem christlich aufgebauschten Platonismus und seiner aristokrätelnd-katholisierenden Frömmigkeit einen direkten Gegensatz zu Weimars heiterem Musenhof. Dieser brachte die Teilnahme, welche die gebildetere Gesellschaft auf der Grenzscheide des 18. und 19. Jahrhunderts dem ästhetischen Gebiete zuwandte, am deutlichsten zur Anschauung. Wir kalten Epigonen verstehen es kaum mehr, wenn eine Dame der Weimarer Sozietät, Frau Amalie von Voigt, in ihren Erinnerungen sagt: »Nach den ersten Vorstellungen des Wallenstein begriff man gar nicht, wie man an etwas anders als an das Schicksal von Max und Thekla, dem die heißesten Tränen flossen, denken könnte und sogar essen wollte!« Ein schöner Triumph ward Schillern, als er im Herbst von 1801 zur ersten Aufführung seiner Jungfrau von Orleans nach Leipzig gekommen war. »Das Haus war ungeachtet des heißen Tages zum Erdrücken voll, die Aufmerksamkeit höchst gespannt. Kaum rauschte nach dem ersten Akte der Vorhang nieder, als ein tausendstimmiges: Es lebe Friedrich Schiller! wie aus einem Munde erscholl und Paukenwirbel und Trompetengeschmetter sich in den Jubelruf mischten. Der Dichter dankte aus seiner dunkeln Loge mit einer Verbeugung, so bescheiden, daß ihn nur wenige gewahr wurden. Nach der Beendigung des Stückes strömte daher alles herbei, ihn zu sehen. Der weite Platz vor dem Schauspielhause bis hinab nach dem Ranstädter Tore war dicht gedrängt voll Menschen. Als er aus dem Hause trat, war augenblicks eine Gasse gebildet. »Das Haupt entblößt!« erscholl es von allen Seiten, und so ging der Dichter durch die Schar seiner Bewunderer, die mit abgenommenen Hüten ihn begrüßten, hindurch, während hinter ihm Väter ihre Kinder in die Höhe hielten und riefen: Dieser ist es!«

Nr. 61. Sandrart, Modebild.

Zum Schlusse des Kapitels wollen wir, um noch einige weitere Seiten von dem Sitten- und Kulturleben des Jahrhunderts zu berühren, ein verlottertes deutsches Genie auf seiner Vagabundenlaufbahn eine Strecke weit begleiten. Wir meinen den Pfälzer Friedrich Laukhard (geb. 1758), dessen umfangreiche Selbstbiographie 1792-97 erschien. Über die pfälzischen Schulen, in denen Laukhard seine Vorbildung auf die Universität erhalten hatte und denen die des übrigen Deutschlands so ziemlich glichen, sagt er: »Für die katholische Jugend war Canisii Katechismus das Orakel der Religion. Das Latein lernte man aus Alvaris Rudimenten und aus einigen verstümmelten Autoren. Die Geschichte wurde aus einem Lehrbuche vorgetragen, wo auf der einen Seite im abgeschmacktesten Latein und auf der andern im fürchterlichsten Deutsch die Begebenheiten nach jesuitischen Grundsätzen mit einer Menge Fabeln und Verdrehungen erzählt sind. Ganz früh sucht man den zarten Gemütern allen nur möglichen Haß gegen Ketzer und Neuerungen einzutrichtern. Kommt daher so ein Mensch aus einer pfälzisch-katholischen Schule, so ist er kraß wie ein Hornochse. Die lutherischen und reformierten Schulen sind noch zehnmal elender. Da dozieren nicht einmal Leute, die ein bissel Latein verstünden. Die Schulmeister ahmen überhaupt ihren Herren Pfarrern nach, legen sich auf die faule Seite und aufs Saufen.« Laukhard trieb sich, der Schule entwachsen, auf mehreren Universitäten um, und seine Schilderungen derselben zeigen uns, wieviel mittelalterliche Roheit an den sogenannten Musensitzen noch immer zu Hause war. »Der Ton der Studenten oder Bursche zu Gießen war ganz nach dem von Jena eingerichtet und zwar durch die vielen relegierten Jenenser, die dahin kamen. Wer ein honoriger Bursch sein wollte, ging wenigstens des Abends in eine der vielen Bierkneipen – die rheinische Maß Bier kostete zwei Kreutzer – soff bis zehn oder elf Uhr und schob hernach ab. Da man es für Pedanterei hielt, von gelehrten Sachen zu sprechen, so wurde von Burschenaffären diskuriert und größtenteils wurden Zoten gerissen. Ja, ich weiß noch recht gut, daß man in Eberhardts-Bursch-Kneipe ordentliche Vorlesungen über Zotologie hielt, worüber ein Kompendium im Manuskript da war. In Gießen waren die Kommerse erlaubt, und wir haben vielmals auf der Straße kommersiert. Die meisten Studenten traten einher wie die Schweine. Ein Flausch war des Burschen Kleid, Sonntag und Werktag. Dazu trug er lederne Beinkleider und lange Reiterstiefel. Schlägereien waren gar nicht selten, und man schlug sich auf öffentlicher Straße. Der Herausforderer ging vor das Fenster seines Gegners, hieb einige Mal mit seinem Hieber ins Pflaster und schrie: Pereat N. N. der Hundsfott, der Schweinekerl! Nun erschien der Herausgeforderte, die Schlägerei ging vor sich, endlich kam der Pedell, gab Inhibition, die Raufer kamen ins Karzer, und so hatte der Spaß ein Ende. Zu den groben Unanständigkeiten, welche in Gießen Mode waren, gehörten die Generalstallung und das wüste Gesicht. Jene wurde so veranstaltet, daß zwanzig, dreißig Studenten, nachdem sie in einem Bierhause den Bauch weidlich voll Bier geschlungen hatten, sich vor ein Haus, worin Frauenzimmer waren, hinstellten und nach ordentlichem Kommando und unter einem Gepfeife, wie es bei Pferden gebräuchlich ist, sich viehmäßig erleichterten. Das garstige oder wüste Gesicht war eine Larve von scheußlichem Ansehen, welche an einem Bündel zusammengerollter Lappen auf einer hohen Stange befestigt war. Mit dieser Larve trat der Student abends vor ein Haus, wo die Leute im zweiten Stocke wohnten, und klingelte. Kam nun jemand ans Fenster, zu fragen, wer da wäre, so hielt man ihm das wüste Gesicht vor, worüber dann die guten Leute zum Tode erschraken. Die fieberhafte Hitze, brav Hefte nachzuschmieren, plagte die Gießener Studenten nicht. Auf andern Universitäten hab' ich immer rüstige Hefteschreiber gefunden, nirgends aber ärger als in Halle, wo die Studenten viele Quartbände mit akademischer Kollegienweisheit anfüllten. Im übrigen war der Ton der Hallenser sehr rüde. In Jena hatte jeder Bursch' seine sogenannte Charmante, d. h. ein gemeines Mädchen, mit welchem er so lange umging, als er da war, und das er bei seinem Abzug einem andern überließ. In Göttingen hingegen suchte der Student bei einem vornehmeren Frauenzimmer anzukommen und machte demselben seinen Hof. Gemeiniglich blieb es beim Hofmachen und hatte keine weiteren Folgen, als daß dem Galan der Geldbeutel tüchtig ausgeleert wurde. Manchmal ging das Ding freilich weiter, und es folgten lebendige Zeugen einer Vertraulichkeit, die eine Ritterstochter oft ebenso bezaubernd fesselte als eine gefällige busenreiche Aufwärterin.«

Nr. 62. Lawreince, Schaukelvergnügen.

Nr. 63. Prüfung einer Prinzessin auf ihre Eignung als Ehegattin

Zu Laukhards Zeit stand auch das akademische Ordenswesen in Blüte. Der geheimbündlerische Hang des Jahrhunderts konnte die Studentenwelt nicht unberührt lassen, und es entstanden in ihrer Mitte Orden, welche von der Freimaurerei ihre Formen und Formeln entlehnten. Einer der ältesten dieser Bünde war der 1746 zu Jena begründete Moselbund, aus welchem sich 1771 der berühmteste, der Amizisten-Orden, mit der Losung: »Die wahre Freundschaft der Ehre Frucht!« hervorbildete. Die Aufnahme in diesen Orden erfolgte mit dem ausgebildetsten Logengepränge und »die Schauer der Mitternachtsstunde, dumpfe Glockenschläge, geheimnisvolles Pochen an Pforten, Hammerschläge auf Altartische, Verbinden der Augen, Gelübde ewigen Schweigens, schwere Eide, Blitz und Donner, gezückte Degen, Sanduhren, Totenköpfe, Spiritusflammen und schwarze Kerzen, Farben und Bänder, Kreuze und Kokarden« spielten hierbei ihre Rolle. Es gingen damit wohl einige Strahlen der Aufklärungstendenz in die Orden ein, allein sie verkümmerten meist wieder unter der brutalen Herrschaft des »Komment«, welcher die Füchse noch immer so plagte, wie er früher die Pennale geplagt hatte. Die studentischen Orden teilten die akademische Bürgerschaft überall in zwei Parteien, indem die Mitglieder der ersteren mit Verachtung auf die Nichteingeweihten herabsahen und diese gegen die Tyrannei jener sich empörten. Daraus entstanden blutige Raufereien und Studentenrevolten, wie eine solche 1777 Gießen durchtobte. Die landsmannschaftlichen Verbindungen reagierten heftig gegen die Orden, und diese, namentlich der Amizistenorden, erregten bald auch den Argwohn der Regierungen, welche hinter dem Ordensgetriebe politische Tendenzen witterten. Ein Regensburger Reichstagsbeschluß hob daher sämtliche Studentenorden plötzlich auf, und als die Amizisten, die Vorläufer der Burschenschafter, trotzdem heimlich fortbestanden, relegierte 1798 der akademische Senat zu Jena die letzten zwölf Mitglieder cum infamia.