|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Pflichten und Moden. – Bürgerliche Häuslichkeit. – Die Höfe und ihre Umgebungen. – Der Wiener Hof. – Maria Theresia. – Kaunitz. – Der Berliner Hof. – Friedrich Wilhelm I. – Der Dresdener Hof. – August der Starke. – Der Baireuther Hof. – Der Stuttgarter Hof. – Die Herzoge Eberhard Ludwig, Karl Alexander und Karl Eugen. – Casanova in Deutschland. – Die Affen eines großen Mannes. – Friedrich II. – Joseph II. – Friedrich Wilhelm II. – Die geistlichen Höfe.

Es ist Mode geworden, über die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts mit geringschätzigem Achselzucken zu sprechen. Um die wahren Motive dieser affektierten Geringschätzung zu verbergen, bedient man sich der landläufigen Redensarten über die »Zopfperiode« und »Reifrockzeit«. Damit wähnen die Geschichtefälscher jene große Zeit unter die Schablone des Barocken, Putzigen, Lächerlichen bringen zu können; allein dieser Versuch erbringt nur den unwidersprechlichen Beweis, daß die Unwissenheit solcher Gesellen noch größer ist als ihre Unverschämtheit.

Denn nichts fürwahr kann oberflächlicher und verlogener sein als die Schabionisierung eines Jahrhunderts, das vielleicht das vielgestaltigste und gegensätzereichste der Weltgeschichte gewesen ist. Ja, wenn je ein Zeitalter die Philosophie der menschlichen Gesellschaft, die Philosophie der Geschichte bereichern konnte, so war es gewiß das 18. Jahrhundert mit der kaleidoskopischen Buntheit seiner Kontraste, in welchen sich das kühnste Denken und die raffinierteste Genußsucht, das mystisch-verzückteste Fühlen und das edelste wissenschaftliche und dichterische Streben, die philisterhafteste Verknöcherung und das revolutionärste Wollen, kolossale Laster und reinster Idealismus, kynischer Skeptizismus und kindlichster Glaube, verhärtester Egoismus und sentimentalste Schwärmerei, schamloseste Wegwerfung alles Vaterländischen und tüchtigstes Wiederherstellen der Nationalehre wunderbar durchkreuzten. Es wäre eine Aufgabe des größten Geschichtschreibers würdig, ein umfassendes Gemälde der Sittengeschichte dieser Zeit zu liefern. Wir müssen uns begnügen, eine Reihe von Skizzen zu zeichnen, welche, hoffen wir, die sozialen deutschen Zustände der erwähnten Periode dem Leser wenigstens einigermaßen veranschaulichen mögen.

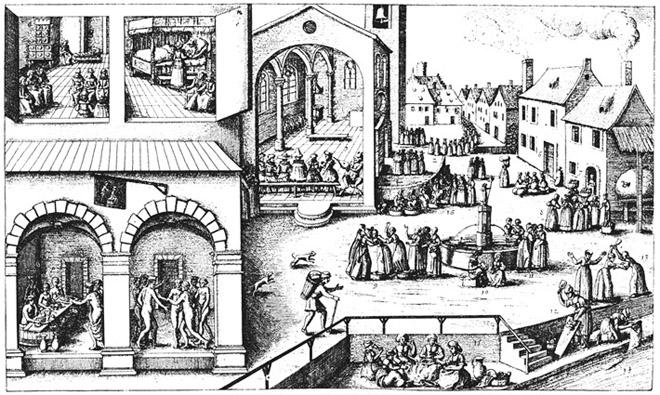

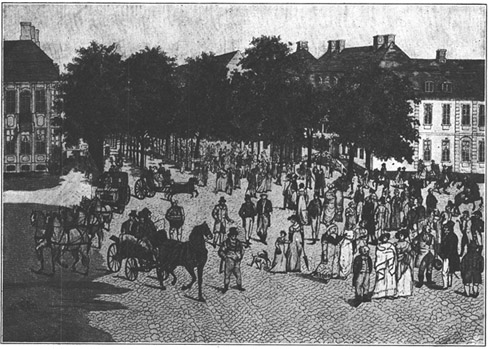

Nr. 6. Wenzel Hollar, Der Marktplatz.

In der Tracht herrschte bei beiden Geschlechtern noch immer der lebhafte Farbensinn des Mittelalters. Zwar hatten die Hofmoden des Zeitalters Ludwigs XIV., nach welchen sich die gebildeten Kreise überall richteten, außer etwa da, wo, wie z. B. in Ungarn und Südspanien, der Nationalgeist die Nationaltracht aufrechterhielt, das ritterlich-romantische Kostüm wunderlich verweichlicht und verschnörkelt. Gleichwohl aber war die Buntheit und der Reichtum des Anzugs eher erhöht als verringert worden und behauptete sich so noch die größere Hälfte des 18. Jahrhunderts hindurch. Das männliche Staatskleid, wie es vom wohlhabenden Bürger der freien Reichsstadt an durch alle Gesellschaftsstufen bis aufwärts zum Fürsten getragen wurde, bestand in einem Rocke von dunkelm oder hellem Samt – sogar die weiße Farbe wurde nicht ausgeschlossen –, welcher mit reicher Seiden- oder auch Gold- und Silberstickerei geschmückt war und unter dessen weit zurückgeschlagenen Ärmeln die zierlichen Manschetten hervorsahen. Mit ihnen korrespondierten die Jabots von Brüsseler Spitzen unter Westen von Goldglacé. Stiefeln trug man nur bei schlechtem Wetter, und in Damengesellschaft durfte man schlechterdings nicht anders als in Schuhen und seidenen Strümpfen erscheinen. Jung und alt hatte den Degen an der Seite, und ältere Männer führten in der Rechten das lange spanische Rohr mit goldenem Knopfe, dessen stützenden Halt oft auch die Damen bei öffentlichem Erscheinen nicht verschmähten. Manche Berufszweige kündigten sich durch gewisse Schattierungen im Anzug schon von weitem an. So erforderte es die ärztliche Würde, daß der Heilkünstler in schneeweiß gepuderter, dreizipfeliger Allongeperücke erschien, im goldgestickten Scharlachrock, mit Jabot und breiten Spitzenmanschetten, weißen oder schwarzen Seidenstrümpfen, mit blitzenden Knie- und Schuhschnallen, den kleinen schwarzseidenen Chapeaubas unter dem Arm und in der Hand den unentbehrlichen mächtigen Rohrstock, welcher als Stütze des Kinns beim Nachdenken in bedenklichen Fällen typisch geworden ist. Stutzer fingen aber allmählich an, ihren Kopf von der Perücke zu emanzipieren und das Haar frisiert und gepudert »en aile de pigeon« zu tragen. Die große Reaktion gegen die Lockenperücke kam aber durch Friedrich Wilhelm I. von Preußen auf, welcher in seinem Streben nach militärischer Einfachheit die Perücke verwarf und dafür jenes Zopfregiment einführte, das von der preußischen Armee allmählich auf die europäische Männerwelt sich ausdehnte. Dabei verschwand der Bart völlig aus dem Gesichte und begann seine Rechte erst dann wieder geltend zu machen, als man in den Trubeln der Revolutionskriege zum Zöpfeln und Frisieren keine Zeit mehr hatte und dem Haare wieder gestattete, im Gesichte zu wachsen, während man es im Nacken sansculottisch-rundköpfig stutzte. Ein revolutionärer Anstoß für die männliche Tracht kam von Amerika herüber. Der schlichte, prunklose Anzug, in welchem die Gesandten des Kongresses am Hof von Versailles erschienen, gewann den Beifall der stets in Extremen sich gefallenden Franzosen, und sie adoptierten die puritanisch-monotone Färbung und den republikanisch-simpeln Schnitt von Franklins Rock, ungefähr zur selben Zeit, als in Deutschland das Wertherkostüm, der blaue frackartige Rock, die weiße Kanevashose und -weste und die fast bis zum Knie reichenden Stulpstiefeln in der jungen Männerwelt Furore machten. Etwas später schlug auch die Stunde der kurzen Kniehose, obgleich dieselbe die heftigsten Stürme der Revolution überdauert und sogar noch Robespierre in Haarbeutel, Taubenflügelfrisur und galanten kurzen Beinkleidern die Wiedereinsetzung des »être suprême« proklamiert hatte. Wahrscheinlich empfahl sich das lange Beinkleid durch seine entschiedene Bequemlichkeit zuerst den republikanischen Heeren Frankreichs, weshalb ihm die deutsche Philisterwelt lange aufs heftigste opponierte, obgleich Friedrich Wilhelm III. schon 1797 in Pantalons im Bade Pyrmont erschien. Der Pantalon begann nun seinen Kampf mit dem Stiefel, welcher das männliche Bein für sich in Anspruch nahm, bis es endlich jenem gelang, den Nebenbuhler gänzlich unter sich zu bringen.

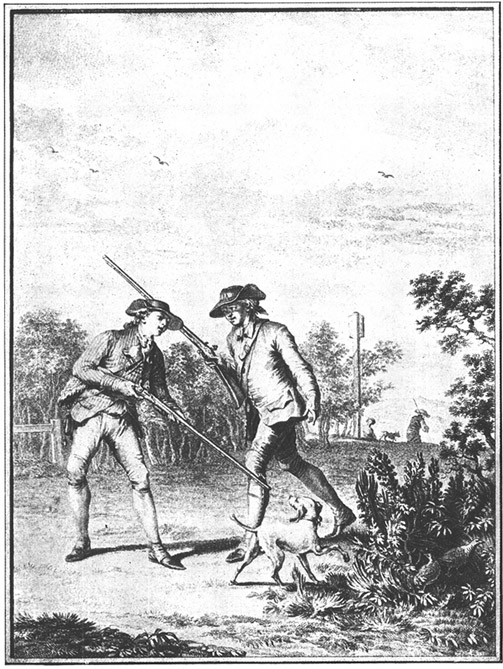

Nr. 7. Gravelot, Galante Illustration.

Die deutsche Frauenwelt des 18. Jahrhunderts hatte in ihrer den Nachbarinnen jenseits des Rheines nachahmenden Putzsucht manchen harten Kampf mit der kirchlichen Sittenpolizei zu bestehen, welche in lutherischen Gebieten noch schärfer und anmaßender verfuhr als in katholischen. Die mittelalterlichen Kleiderordnungen waren noch nicht verschollen und wurden von Zeit zu Zeit immer wieder erneuert. Der Magistrat einer süddeutschen Reichsstadt erließ noch im Jahre 1728 ein derartiges Mandat, worin es unter anderem hieß: »Item wollen wir, daß die Weibspersonen, bei denen insonderheit die elende Hoffart zu unmöglich längerem Nachsehen so gar gestiegen ist, ehrbar und nach Landes-Anständigkeit sich bekleiden und hüten des Tragens aller güldenen und vergüldeten Sachen, woran es immer nun auch sein möchte, es sei gut oder falsch; desgleichen aller Behenken, Rosen und anderer Zieraten an Ohren, Stirnen und Hauben; das Tragen der seidenen Halstücher aber solle zwar erlaubt sein, jedoch daß kein großer Kosten damit getrieben werde. Wir verbieten denselben auch gänzlich das Tragen seidener Kreppen und seiden-kreppener Röcke, auch hochgefärbter Kleider; item aller damastener, samtner, seidener, plüschener Brüste, wie auch die Büsche auf den Hüten und Häublenen; desgleichen auch das Tragen der französischen hinten eingeschnürten Brüsten, die Felt (Falden) an den Ärmeln, die mit Saffian überzogene Absätze an den Schuhen, alles weiße Zeug von Musselinen, es seie geblümelt, gemüggelt, gestrichelt, genayet oder glatt, woran es immer wäre, alle französischen Hemder und weiten Göller« usw. Aber wann hat sich die launische Tyrannin Mode um Luxusgesetze gekümmert? Unsere Ältermütter waren in vollem Staate wirklich ebenso luxuriös als bizarr gekleidet, und die Gegensätze der Zeit kamen in ihrem Anzug auffallend zum Vorschein. Welch ein Gegensatz zwischen dem die untere Hälfte des Körpers übermäßig streng verhüllenden Reifrock und dem knappen, den Liebreiz des Busens dem lüsternen Blicke leichtfertig preisgebenden Korsett! Die Damengala war überreich an schweren kostbaren Stoffen, Seide und Atlas, Federn, Gold- und Steinschmuck.

Versuchen wir es, dem Leser eine junge Schöne von damals im Ballanzuge vorzustellen. Auf dem Kopfe baut sich ihr ein mächtiger, auf einem kreisrunden Wulste ruhender, aus verschiedenen Stockwerken bestehender und gepuderter, mit Blumen, Federn und Bändern verschwenderisch verzierter Haarturm in die Höhe, welcher ihre natürliche Größe wenigstens um eine Elle erhöht. Die entgegengesetzte Extremität, der Fuß, wird durch ein zollhohes, an der Sohle des Ballschuhes von Samt oder Atlas angebrachtes Stelzchen gezwungen, auf seiner Spitze zu schweben. Das aus eng aneinandergereihten Fischbeinstäbchen harnischartig zusammengefügte Korsett zwängt Arme und Schultern zurück, den Busen heraus und schnürt die Taille über den Hüften wespenhaft zusammen. Über den ungeheuren Reifrock fließt ein mit tausend Falbeln garniertes Seidengewand hinab und über dieses das mit einer Schleppe versehene Oberkleid von gleichem Stoffe, welches, zu beiden Seiten mit reichem Besatze geschmückt, vorn auseinanderfällt. Die Ärmel desselben, mit Blonden überladen, reichen bis an die Ellbogen, während der lange parfümierte Handschuh den Vorderarm deckt. Die Schminkkunst war raffiniert ausgebildet, da und dort aber jüngeren Personen von der Sitte untersagt. Überall aber führte die elegante Dame ein Perlmutterdöschen, welches einen Vorrat der aus schwarzem englischem Pflaster geschlagenen »Muschen« enthielt. Diese »Schönheitspflästerchen«, welche in Gestalt von Sternchen, Möndchen, Herzchen, Amoretten in den Augenwinkeln, auf Wange und Kinn getragen wurden, sollten den Ausdruck des Mienenspiels erhöhen. Das 18. Jahrhundert hat aber diese wunderliche Toilettekunst nicht erfunden, sondern nur aus dem vorhergehenden herübergenommen; denn es findet sich ja schon in Philanders Gedicht von den »Venus-Narren« die Notiz: »Etliche Meygdlein, damit sie schamhafft erscheineten, verpflasterten das Gesicht hie und da mit schwartz daffeten schandflecken, deren sie sich doch selbst nicht schämmeten.«

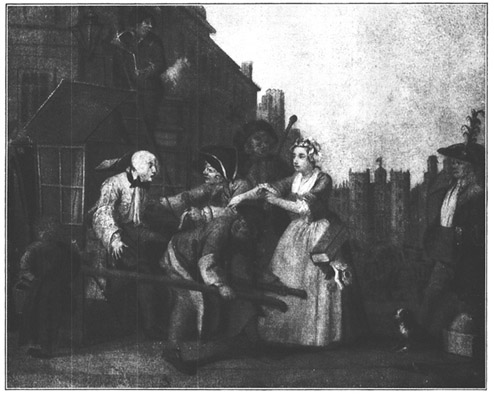

Nr. 8. Marillier, Illustration zu Prevost.

Man denke sich jedoch eine Gesellschaft von Herren und Damen aus jener Zeit, wie sie in ihrem barocken Putz und ihren steifgezirkelten Bewegungen auf dem Parkett eines von Kerzen strahlenden, mit phantastisch geschnörkeltem Rokoko-Mobiliar ausgezierten Salons in den zierlichen Wendungen des Menuett sich hin und her bewegt, und man wird ein recht stattliches, durch Reichtum und Farbenpracht wirkendes Gemälde vor Augen haben. Oder man folge jenem Pärchen, das von der Rampe des Edelhofes zu dem im Versailler Geschmack angelegten Garten niedersteigt und sich einem verschwiegenen Boskett zuwendet, der Kavalier, den Chapeau unter dem Arm und die Linke auf den Degengriff stützend, in galanten, mit Versen von Grécourt durchspickten Redensarten sich ergehend, die Dame mit kokettem Fächerspiele die Herzensbestürmung bald abwehrend, bald herausfordernd. Im Verlaufe des Jahrhunderts machte sich dann der Übergang von der alten schwerfälligen Tracht zu der neuern französischen mit ihren zwangloseren Formen, wie im männlichen so auch im weiblichen Anzug immer fühlbarer. Bis in die neunziger Jahre hinein blieben jedoch der Stelzschuh, der Reifrock, das bauschige Halstuch (»menteur«) und die gepuderte Chignon-Frisur charakteristische Merkmale des Damenanzugs. Dann, mit dem Jahre 1794, kam die schon früher in Paris versuchte, aber wieder verlassene antikisierende Frauentracht auf, deren Hauptstück ein weißes, hemdartiges, um den Oberleib knapp angezogenes, dicht unter dem Busen gegürtetes und von der hierdurch möglichst weit hinaufgerückten Taille faltenreich herabfließendes Gewand war, die sogenannte Linonchemise, die um das Jahr 1800 Blößen zum Vorschein kommen ließ, welche die klugen Berlinerinnen dadurch, daß sie zum Trikot griffen, einigermaßen mit den klimatischen Verhältnissen in Einklang zu bringen suchten. Das moderne Griechentum machte zur selben Zeit, wo es den männlichen Zopf und Haarbeutel abschnitt, auch dem weiblichen Chignon den Krieg. Aber als Übergang von der gepuderten und festgeleimten Damenfrisur zu dem am Hinterhaupte straff aufgebundenen Haarknoten à la Grecque, welcher seit 1796 mit Zulassung von allerhand mehr oder weniger häßlichen Zutaten stehend geblieben ist, waren eine Zeitlang die Damenperücken Mode, welche bei blonden Augenbrauen braun, bei braunen blond sein mußten. Die deutschen Mütter des vorigen Jahrhunderts liebten es, den genialisch-theatralischen Hang, welcher jene Zeit bald leise, bald laut bewegte, durch phantastischen Aufputz ihrer Kinder, besonders der Knaben, zu betätigen, so daß man auf Schlössern und in Städten Türken, Chinesen, Husaren und Tiroler en miniature in Menge sehen konnte, ja wohl auch sechs- und siebenjährige Hamlets, Götze, Karl Moore und Posas.

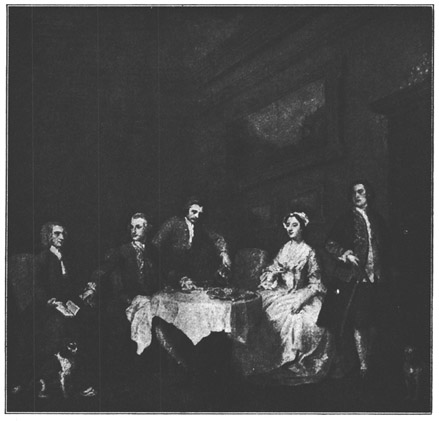

Nr. 9. Marillier, Illustration zu Prevost.

Das gesellige Leben der bürgerlichen Kreise bewegte sich insbesondere im deutschen Norden, welcher fremden Einflüssen weniger leicht zugänglich war, in den Formen streng gemessener Herkömmlichkeit. Von der Zwanglosigkeit des öffentlichen Erscheinens der Frauen in unseren Tagen konnte damals noch gar keine Rede sein. Nicht nur konnte keine Frau des höheren Bürgerstandes ohne männliche Begleitung im Theater, Konzertsaal und auf Spaziergängen erscheinen, sondern es galt auch für unschicklich, ohne Kammermädchen über die Straße oder in die Kirche zu gehen oder gar einen Kaufladen zu besuchen. Als die schönste Bestimmung der Frau und Töchter bürgerlicher Häuser wurde noch immer das häusliche Waltern derselben angesehen. Romanlesen stand in schlechtem Kredit, ehrerbietigste Unterwürfigkeit der weiblichen Familienglieder gegen den Hausvater wurde strenge gefordert, und auch die Brüder besaßen über die Schwestern die ausgedehnteste Autorität. Vor allen zeichneten sich die hanseatischen Städte durch zähes Festhalten an altfränkisch bürgerlicher Ehrbarkeit aus, während sie zugleich durch die Nähe der See und ihren dadurch bedingten Handelsverkehr vor der Versumpfung bewahrt wurden, welcher so viele Reichsstädte im Binnenlande anheimfielen. Man lese die Schilderung, welche Johanna Schopenhauer in ihren hinterlassenen Denkwürdigkeiten (»Jugendbilder und Wanderungen«) von ihrer Vaterstadt Danzig entworfen hat, um den Kontrast herauszufühlen. Das freibürgerliche Gemeinwesen der Stadt hatte durchaus etwas Solides, sogar Prächtiges. Die schmalen, mit der Giebelseite der Straße zugekehrten, durch vier Fuß hohe Mauerwände voneinander getrennten Häuser stiegen fünf Stockwerke hoch in die Luft. Von den gezackten Dächern leiteten blecherne, in ungeheure Drachen oder Delphine auslaufende Röhren das Regenwasser auf die Gasse. Vor jeder Fronte zog sich der mit Steinplatten belegte »Beischlag« hin, eine Art Terrasse, welche gegen die Straße zu mit steinernen Brustwehren versehen und zu mannigfachen häuslichen Verrichtungen bequem war. Das Innere der Häuser vereinigte mit mittelalterlich-bürgerlicher Einfachheit der Einrichtung behaglichen Komfort. Handelsreisen hatten die männliche Bewohnerschaft vielseitig gebildet, ohne daß ihr jedoch die altreichsstädtische Biederkeit dabei abhanden gekommen war. Ein unbeugsamer republikanischer Sinn bewahrte vor der Gemeinheit der modernen Stockjobberei. Die Bildung der Frauen stand freilich nicht hoch, aber dieser Mangel wurde durch eine reiche Dosis Mutterwitz und gesundester Heiterkeit aufgewogen. Die Gegensätze des Jahrhunderts waren nicht ausgeschlossen. Das Gemeinwesen wurde zwar in so streng altlutherischem Sinne geleitet, daß ein Katholik nicht einmal Nachtwächter werden konnte; dennoch aber war so viel Glaubensfreiheit vorhanden, daß mehrere Klöster in der Stadt existierten und sogar ein päpstlicher Offizial daselbst residierte.

Nr. 10. Le Barbier, Illustration zu Rousseau.

Versetzen wir uns in die Zeit weiter zurück und aus der bürgerlichen Sphäre in die höfische, so verlangt schon das Rangverhältnis, daß wir zuerst die Wiener Hof- und Adelszustände ins Auge fassen. Bis auf Karl VI., den letzten Habsburger, war die spanische Etikette und Grandezza am Kaiserhofe vorherrschend geblieben und damit auch eine gewisse Achtung vor dem Anständigen und Ziemlichen. Zwar schon unter Leopold I. hatten französische Moden und Laster in den vornehmen Kreisen Wiens Eingang gefunden, und die von uns früher angezogene wohlunterrichtete Herzogin von Orleans weiß davon zu erzählen, daß die jungen österreichischen Kavaliere nicht minder als die französischen sich herbeiließen, »die Damen zu agieren«, wie selbst der große Prinz Eugen in seiner Jugend getan haben soll. Doch erst unter Karl VI. kam es so weit, daß der Monarch die bourbonischen Hofsitten gleichsam sanktionierte, indem er sich eine »Maîtresse en titre« hielt, die sogenannte spanische Althann. Die Minister Sinzendorf und Bartenstein, dann der berühmte Staatskanzler Kaunitz waren durch und durch französiert und taten alles mögliche, um den Pariser Ton nach Wien zu verpflanzen. Derselbe wußte sich der dortigen phäakischen Genußsucht ganz gut anzupassen, und nur das österreichische Phlegma machte ihm viel zu schaffen. Lady Montague, die bekannte Engländerin, welche den Wiener Hof im Jahre 1716 besuchte, sagt, daß dieses Phlegma nur beim Zeremoniellpunkt endigte, und erzählt davon eine ergötzliche Geschichte. Zwei Damen begegneten sich in ihren sechsspännigen Karossen in einer engen Straße. Um ihrem Range ja nichts zu vergeben, will keine vor der anderen zurückweichen, und so verharren sie sich gegenüber bis nachts zwei Uhr, wo sie endlich durch die vom Kaiser gesandte Wache mit Mühe vom Platze gebracht werden. Die Lady schildert das Cicisbeat als eine feststehende Sitte in der Wiener Damenwelt. Jede Frau von Stande habe zwei Männer, einen, dessen Namen sie führe, einen andern, der die Pflichten des Ehemannes ausübe. Diese Verbindungen seien so allgemein bekannt, daß es eine bittere Beleidigung für eine Dame wäre, sie zu einem geselligen Vergnügen einzuladen, ohne zugleich ihre beiden Männer mitzuberufen. Die Kehrseite dieser Unsitte war eine spanisch-bigotte Frömmigkeit von hoch und niedrig, welche sich in den Bußwerken, Kreuzeschleppungen und Geißelungen gefiel und in 1500 Männerklöstern und 500 Frauenklöstern zahllose Mönche und Nonnen fütterte. Hand in Hand mit solcher Frömmigkeit ging der Aberglaube, welcher Teufelsbanner, Traumdeuter und Goldköche ihr Spiel mit sich treiben ließ. Lady Montague rühmt die Pracht der aristokratischen Häuser. Die Empfangzimmer derselben bestanden ihr zufolge aus einer Reihenfolge von acht oder zehn großen Gemächern, in welchen Skulptur, Vergoldung und Mobiliar das überträfe, was man in andern Ländern in den Palästen der Souveräne zu sehen gewohnt sei. Die Zimmer seien mit den schönsten Brüsseler Tapeten bekleidet, die in Silberrahmen gefaßten Spiegel beständen aus prachtvoll großen Glasscheiben, die Überzüge der Stühle, Sofas, Betten wie die Vorhänge aus dem reichsten Genueser Samt; überall auserlesene Gemälde, Statuen von Marmor, Alabaster und Elfenbein, Porzellanvasen und ungeheure Kronleuchter aus Bergkristall. Die Tafeln wurden mit funfzig und mehr feinen Gerichten in Silberschüsseln beschickt und dazu an achtzehn Sorten der feinsten Weine aufgestellt.

Nr. 11. Hogarth, Der Erbe.

Im übrigen war aber der gesellschaftliche Ton bei allem Luxus und aller französischen Abgeschliffenheit im Grunde doch gemein. Es fehlte der Gesellschaft Wiens an edlerer Geistesbildung. Die exklusivste Sozietät ergötzte sich an der zotigen Komik der Hanswurstkomödie Stranitzkys, mit welchem der geistliche Hanswurst, Abraham a Santa Clara, glücklich um den Preis der Popularität kämpfte. Wie damals angesichts des kaiserlichen Hofes das Predigeramt gehandhabt wurde, mögen zwei wohl beglaubigte Anekdoten zeigen. Ein strenger Hofprediger hatte die weit ausgeschnittenen Kleider der Damen getadelt und in seinem Eifer ausgerufen, er wünschte, der Adler des heiligen Johannes möchte ihnen auf die schamlos entblößten Brüste scheißen. Das wurde doch zu arg befunden, und der Prediger zu öffentlichem Widerrufe verurteilt. Diesem zu entgehen, erkrankte er, weshalb an seiner Statt sein Kollege Abraham in der nächsten Predigt den Schimpf widerrufen sollte. Abraham tat dies wirklich, setzte aber hinzu, er für seine Person wünschte, der Ochse des heiligen Lukas möchte das dem Adler Johannis zugewiesene Amt übernehmen. Ein andermal wettete Pater Abraham mit einem Grafen Trautmannsdorf, er wollte diesen von der Kanzel herab einen Esel nennen, und gewann die Wette wirklich, indem er in seine nächste Predigt eine Geschichte einflocht, welche von einer Gemeinde handelte, die einen Dummkopf zu ihrem Schulzen gewählt hatte, und mit den Worten schloß: »Dem Esel traut man's Dorf.«

Nr. 12. Hogarth, Der Heiratsvertrag.

Wir könnten der Lady Montague und dem vielgewanderten Hofmann Pöllnitz, welcher 1719 in Wien war, noch manche Einzelnheit über das dortige Hofleben unter dem letzten Habsburger nachschreiben, doch mögen wenige Andeutungen genügen. Hasardspiele waren durchaus verboten, und man begnügte sich mit Piket und l'Hombre, wenigstens öffentlich, bis unter Kaiser Franz, dem Gemahl Maria Theresias, auch jene Zutritt fanden. Ein Lieblingsvergnügen der Damen höchster Gesellschaft war das Scheibenschießen. Nur Damen, die Erzherzoginnen an der Spitze, durften daran teilnehmen, und die Kaiserin teilte den Siegerinnen die Preise zu. Die gewöhnlichsten Lustbarkeiten waren die sogenannten »Assembléen« in den Häusern der Großen und die öffentlichen Bälle, auf welchen hauptsächlich Allemanden und Kontretänze getanzt wurden. Die Herren mußten dabei die Aufforderung der Damen abwarten. Die Heiraten wurden zwischen den Eltern verabredet, während die betreffenden Paare oft noch in der Wiege lagen. War die verabredete Zeit da, so mußte der Bräutigam zu der ihm bestimmten Braut gehen und sie, auf sein rechtes Knie sich niederlassend, um ihre Hand bitten. Das Fräulein mußte ihn – das war ebenfalls Vorschrift – verschämt an ihre Eltern weisen. Andern Tages erschien er bei diesen in zierlichster Gala, brachte seine Werbung in wohlgesetzter Rede, oft auch in Versen an, die ein Winkelpoet gedrechselt hatte, und die Sache war abgemacht. Der mittelalterlichen Barbarei konnte die Bewohnerschaft der Residenz und der Provinzen nur sehr langsam entrissen werden, um so langsamer als die Adelsoligarchie ungeheure Privilegien besaß, welche der Sicherheitspolizei auf Schritt und Tritt hemmend in den Weg traten. Die Handwerker, vom unsinnigsten Zunftstolz und Zunftneid erfüllt, erregten oft heftige Tumulte; ebenso die Studenten, welche noch 1706 ganz in mittelalterlichem Stile gegen den jüdischen Hoffaktor Oppenheimer furchtbar tumultierten. Die Edikte, welche Handwerksburschen und anderen ledigen Personen aus den unteren Ständen das Degentragen untersagten, mußten fortwährend erneuert werden, um die »Rumorknechte« – drollig-charakteristische Bezeichnung der Polizeisoldaten! – einigermaßen vor plötzlichen Überfällen sicherzustellen. Aber auch in den höheren Ständen waren Duelle und Raufereien an der Tagesordnung, und auf dem »Ochsengrieß« in der Josephstadt fochten adelige Zweikämpfer noch immer, wie im 17. Jahrhundert, eine Menge blutiger Händel aus. Noch unter Karl VI. war es nicht ratsam, abends ohne Degen und Pistolen über die Straße zu gehen, und die Verordnung, daß bei den großen jährlichen Maifahrten des Adels im Prater alle zu Pferde erscheinenden Kavaliere beim Eingang ihre Pistolen aus den Halftern abliefern mußten, war durch die nicht seltenen Beispiele von Meuchelmord in den höchsten Klassen der Gesellschaft nur allzu begründet.

Unter Maria Theresia und ihrem galanten Gemahl, Franz von Lothringen, nahm der Wiener Hof, sowie die großen Gefahren des Erbfolgekrieges vorüber waren, eine sehr glänzende Gestalt an, und wurden die Burg und die kaiserlichen Lustschlösser die Schauplätze lärmender Karussells, Opern, Ballette und Bälle, zu welchen oft zweitausend Gäste Einladungen erhielten. Der Hofstaat kostete aber auch jährlich im ganzen an 6 Millionen Gulden. Die Möblierung des kaiserlichen Speisesaals kam auf 90 000 Gulden zu stehen, das massiv goldene Tafelservice wog 4½ Zentner; jeder der achtundfünfzig Teller hatte 2000 Gulden, das ganze 1 300 000 Gulden gekostet. Bei Hofe wurden jährlich 12 000 Klaftern Holz verbrannt, 2200 Pferde standen in den Marställen. Beim Ausfahren liebte es die Kaiserin, sich tüchtig mit Kremnitzer Dukaten zu versehen, um sie den Bettlern links und rechts aus dem Wagen zu werfen. Ihre Verschwendung, die in der Naivität absolutistischen Herrschertums die Beutel ihrer Untertanen als die ihrigen ansah, wurde von der Aristokratie emsig nachgeahmt, und es riß namentlich unter den Frauen der vornehmen Gesellschaft eine Spielwut ein, welche z. B. die schöne Fürstin Auersperg-Neipperg, die Mätresse des Kaisers, ungeheure Summen verspielen, einmal an einem einzigen Abend 12 000 Dukaten auf die Karte setzen und verlieren ließ. Unglücklicherweise wurde diese aristokratische Spielwut durch Einrichtung des Lotto auch dem Volke mitgeteilt, und der Hof machte die Ausbeutung desselben durch die Lotterie förmlich zu einer Einnahmequelle. Die Wiener Lotterie nahm z. B. in den Jahren 1759-1769 einundzwanzig Millionen ein, und hiervon erhielt der Hof 3 400 000 Gulden.

Nr. 13. Hogarth, Nach der Heirat.

Ihrem flatterhaften Gemahle mit unverbrüchlicher Treue zugetan, ließ es die Kaiserin eine ihrer Hauptsorgen sein, über die Moralität der Residenz zu wachen. Sie errichtete zu diesem Zwecke die sogenannten »Keuschheits-Kommissionen«, welche Fürst Kaunitz zu Werkzeugen der von ihm gehandhabten geheimen Polizei zu machen wußte. Gegen ärgerliche Ausschweifung erwies sich die Kaiserin unerbittlich streng. Zwei junge Rutenberg, Bürgermeistersöhne aus Danzig, welche bei den von dem Wüstlingsklub der »Feigenbrüder« veranstalteten Orgien ertappt worden waren, mußten, aller Fürbitten und Geldanerbietungen des Vaters ungeachtet, die Schmach des Prangerstehens erdulden. Es gab jedoch Personen, welche Maria Theresia vergebens zur Keuschheit oder wenigstens zur Beachtung der Schicklichkeit zu bekehren suchte. Kaunitz nahm, wenn er zur Kaiserin fuhr, seine Mätressen im Wagen mit sich und ließ sie am Portal der Hofburg auf sich warten. Als ihm die Kaiserin eines Tages Vorstellungen über seinen Lebenswandel machte, entgegnete ihr der unentbehrliche Staatsmann: »Madame, ich bin hierher gekommen, mit Ihnen über Ihre, nicht über meine Angelegenheiten zu sprechen.« Die Wachsamkeit Maria Theresias hatte überhaupt nur die Wirkung, daß man in Wien mit mehr Vorsicht als anderswo sündigte. Der englische Tourist Wraxell sagt darüber nach eigener Anschauung: »In keiner europäischen Hauptstadt wird so viel Anstand, Vorsicht und Achtung für das äußere Wohlverhalten beobachtet bei allen Neigungsverbindungen wie in Wien. Alle Galanterien sind mit einem mysteriösen Schleier bedeckt und stellen sich unter der Gestalt der Freundschaft dar. Unähnlich den zuchtlosen Liebschaften von Warschau und Petersburg, dauern sie allgemein ein Vierteljahrhundert. Ich bin geneigt zu glauben, daß auch das Klima in Österreich heftigen Leidenschaften ungünstig ist. Es ist etwas Phlegmatisches in der Konstitution der Einwohner, der physischen und geistigen, was starken Erregungen widerstrebt. Die Gegenwart der Kaiserin und der Schrecken, welchen ihre Wachsamkeit und ihre Strenge einflößen, unterdrücken alle Ausbrüche. Aberglaube, Beichtväter und Bußen verstärkten noch jene Beweggründe. Nichtsdestoweniger besteht der Grundsatz der Schwäche, und auch Wien hat seine Messalinen, wenn auch mit gedämpfteren Farben als sonstwo. Der Aberglaube der österreichischen Frauen, ob er gleich herkömmlich und ungeheuer ist, erscheint keineswegs unverträglich mit der Galanterie: sie sündigen, beten, beichten und beginnen wieder von vorn.« Derselbe Engländer schildert den Bildungszustand der vornehmen Jugend Österreichs von damals also: »Die jungen Leute von Rang und Stand sind im allgemeinen unausstehlich. Durch nichts als Hochmut, Unwissenheit und Beschränktheit ausgezeichnet, sich selbst erhaben über alle anderen Nationen haltend, alle zusammen ohne Bildung, übermütig und anmaßend, gehen ihnen ebenso die Neigung als die Erfordernisse dazu ab, in Gesellschaft angenehm sein zu können. Es ist wahr, daß sie wie die Engländer meistens auf Reisen gehen, d. h. von Wien nach Paris, durch Italien und wieder heim. Sie ahmen die französischen Sitten nach, besitzen aber weder die Höflichkeit, noch die Lebhaftigkeit, noch die elegante Leichtigkeit der Franzosen. Die Universitäten und Seminarien in Österreich sind wenig mehr als die Nonnenklöster, wo das andere Geschlecht seine Erziehung erhält, darauf berechnet, den Verstand zu bilden und zu erweitern. Der größte Teil der Bücher, welche die Bibliotheken gebildeter Leute nicht nur in Frankreich und England, sondern selbst in Rom und Florenz bilden, ist streng verdammt, und ihre Einführung ist mit nicht weniger Schwierigkeit als Gefahr verknüpft. Die natürliche Trägheit des menschlichen Geistes verhindert häufig, daß man sich die Mühe gibt, und vertilgt so den schwachen Funken des Wunsches, sich auszubilden. Es scheint in der Tat, als wenn der österreichische Adel beider Geschlechter nie läse, und er stellt sich ebenso entblößt dar von aller Bekanntschaft mit jedem Zweige der schönen, wie der strengen Wissenschaften.«

Nr. 14. Hogarth, Der Morgenempfang.

Dennoch ward gerade unter Maria Theresia ein Eindringen der Aufklärung auch in Österreich allmählich bemerkbar. Die Kaiserin sah sich trotz ihrer Bigotterie genötigt, dem Zeitgeist einige Einräumungen zu machen. Eine Menge Feste und Feiertage wurden abgeschafft, die allzu barbarischen Äußerungen religiösen Eifers, das Geißeln und Kreuzeschleppen auf den Straßen, wurden abgestellt. Die Kaiserin fühlte die Notwendigkeit, das in Gesetzgebung, öffentlichen Anstalten, Wissenschaft und Kunst hinter den meisten Staaten weit zurückgebliebene Österreich vorwärts zu bringen, und indem sie der Aufklärung zugetane Männer, wie van Swieten, Riegger und Sonnenfels, in Zensur-, Kirchen- und Justizsachen gewähren ließ, ermöglichte sie den Einfluß der philanthropischen Ideen des Jahrhunderts. Sonnenfels besonders, ein aus einer Berliner Judenfamilie stammender, edler und tüchtiger Mann († 1817), stand bei der Kaiserin in großer Gunst. Seit 1763 Professor an der Universität, gab er verschiedene Wochenblätter heraus, und seine Publizistik bewirkte unter anderem auch die Aufhebung der Tortur in Österreich (1776). Wenn ihn die Zensur plagte, pflegte sich Sonnenfels durch Vermittelung der Erzherzogin Karoline direkt an die Kaiserin zu wenden, und so ist diese auch einmal abends vom Spieltische weg mit den Karten in der Hand zu dem Aufklärer hinausgetreten und hat zu ihm gesagt: »Was ist's? Sekkieren sie Ihn schon wieder? Was wollen sie Ihm denn? Hat Er etwas gegen Uns geschrieben? Das ist Ihm von Herzen verziehen. Ein rechter Patriot muß wohl manchmal ungeduldig werden. Ich weiß aber schon, wie Er's meint. Oder gegen die Religion? Er ist ja kein Narr! Oder gegen die guten Sitten? Das glaub' ich nicht. Er ist ja kein Saumagen. Aber wenn Er etwas gegen die Minister geschrieben hat, ja, mein lieber Sonnenfels, da muß Er sich selbst heraushauen, da kann ich Ihm nicht helfen. Ich hab' Ihn oft genug gewarnt.« Man sieht, Maria Theresia übte ihren Absolutismus mit patriarchalischer Gemütlichkeit. Die Schönheit ihrer Gestalt, ihres Auges und ihrer Stimme kam ihr dabei wesentlich zustatten. Sie wußte die Herzen der Einzelnen und der Menge zu gewinnen, wie sie auf jenem berühmten Reichstage zu Preßburg (1741) die der ungarischen Magnaten gewann. Sie war auch gutmütig genug, vom Sterbebette ihres geliebten Franz kommend, ihrer in Tränen zerfließenden Nebenbuhlerin, der Fürstin Auersperg, tröstend zu sagen: »Meine liebe Fürstin, wir haben viel verloren.« Als sie die Nachricht erhielt, daß am 12. Februar 1768 ihrem zweiten Sohne, dem Großherzog Leopold von Toskana, der erste Sohn geboren worden, eilte sie in ihrer Großmutterfreude im Nachtkleide durch die Korridore des Schlosses ins Burgtheater und rief, sich weit über die Brüstung der Loge vorbeugend, ins Parterre hinab: »Der Poldl hat an Buabn, und grad' zum Bindband auf mein Hochzeitstag – der ist galant!« So ein zutrauliches Wort im Wienerischen Dialekte, wie es die Kaiserin öfters bei passender Gelegenheit sprach, mußte die Wiener um so mehr entzücken, als sie seit der Hispanisierung ihrer Herrscher durch Maria Theresia zum erstenmal wieder derartiger Zutraulichkeiten gewürdigt wurden. Dennoch hielt die Popularität der Kaiserin nicht bis zu ihrem Tode aus. Ihr Sarg mußte bei seiner Überführung in die Kapuzinergruft durch Grenadiere gegen die Steinwürfe von Seiten des durch eine neu ausgeschriebene Tranksteuer erbitterten Volkes geschützt werden. Auch in ihrer populärsten Periode hatte sich der Wienerische Volkswitz wenigstens an den Lieblingen der Kaiserin scharf genug vergriffen. Als ihr Schwager, der Herzog Karl von Lothringen, der »Schlachtenverlierer«, sich durch Fritz bei Leuthen hatte aufs Haupt schlagen lassen, ward überall in Wien, sogar an die Burg eine Karikatur angeschlagen, welche die Trunksucht und strategische Unfähigkeit des Prinzen herb züchtigte. Der Prinz war mit den Generalen Daun und Nadasdy im Kriegsrat abgebildet. Daun sprach: »Mit Verstand und Mut«; Nadasdy: »Mit Schwert und Blut«; der Prinz (auf eine Weinflasche zeigend): »Der Wein ist gut«. Die Polizei setzte dem Angeber des Zerrbildners einen Preis von 500 Dukaten aus. Aber am andern Morgen fand man, genau an den Stellen der abgerissenen Karikatur, einen Zettel des Inhalts: »Wir sind unser vier, ich, Tinte, Feder und Papier; keines von uns wird das andere verraten, ich scheiß auf deine 500 Dukaten.« – Die erste Figur machte unter Maria Theresia zu Wien der Staatskanzler Kaunitz, der mit der schlauesten Diplomatie das Gebaren eines Pariser Petitmaitre vereinigte. Er war so verfranzöselt, daß er sich bemühte, seine deutsche Muttersprache nur radebrechend zu sprechen, und hielt so viel auf seine Toilette, daß er, um seine Perücke recht gleichmäßig gepudert zu bekommen, allmorgens in einem mit Puderstaub angefüllten Zimmer einige Male durch eine Reihe von Dienern auf und ab ging, welche ihm mit großen Fächern den Puderstaub zuwehen mußten. Im übrigen benahm er sich gegen alle Welt sehr zwanglos. Als Papst Pius VI. seinen bekannten vergeblichen Ermahnungsbesuch bei Joseph II. in Wien machte, besuchte er auch Kaunitz. Dieser führte den Pontifex in seine Bildergalerie und schob den Statthalter Christi beim Betrachten der Gemälde, um ihn in die besten Gesichtspunkte zu stellen, so respektlos hin und her, daß Pius dadurch, seinem eigenen Ausdrucke zufolge, »tutto stupefatto« wurde. Die namenlose Sonderlingseitelkeit des Fürsten kennzeichnet es, wenn er zu einem vornehmen Russen sagte: »Ich rate Ihnen, mein Herr, kaufen Sie sich mein Porträt: denn man wird in Ihrem Lande froh sein, das Abbild eines der berühmtesten Männer kennen zu lernen, eines Mannes, der am besten zu Pferde sitzt, der als der beste Minister die österreichische Monarchie seit fünfzehn Jahren regiert, der alles kennt, alles weiß, sich auf alles versteht.«

Nr. 15. Hogarth, Am Abend

Nr. 16. Hogarth, Nacht.

Nr. 17. Hogarth, Morgen.

Am preußischen Hofe hatte das französische Wesen, welches der erste König daselbst eingeführt, durch den zweiten, Friedrich Wilhelm I., eine heftige Gegenwirkung erfahren. Friedrich Wilhelm, eine derbe, sehr oft brutale, aber ehrliche Persönlichkeit, war kaum zum Throne gelangt, als er den verschwenderischen Hofhalt seines Vaters mitsamt dem französischen Mätressenwesen sofort abdankte. »Ich will nichts von dem Blitz- und Schelmfranzosen,« sagte er, »ich bin gut deutsch.« Leider betrachtete er auch die teutonische Roheit als ein ganz wesentliches Bestandteil der Deutschheit und verachtete daher Wissenschaft und Bildung in einem Grade, daß er den großen Leibniz für »einen Kerl ansah, der zu gar nichts, nicht einmal zum Schildwachestehen geeignet wäre«. Im übrigen hatte er nicht unrecht, zu sagen, ein Quentchen Mutterwitz sei besser als alle Universitätsweisheit; denn die letztere war damals in Deutschland danach. Ein gestrenger Soldatenkönig, regierte er, wie seine Familie, so auch den Staat mit dem Korporalstock. Unerbittlich gegen die Ansprüche des Adels eingenommen, setzte er die Besteuerung desselben durch – ein höchst wichtiger Schritt. Als 1717 der Graf von Dohna, als Marschall der Stände Preußens, in französischer Sprache eine Verwahrung gegen die Besteuerung einreichte, welche mit den Worten schloß: »Tout le pays sera ruiné« – gab der König die berühmte Resolution: »Tout le pays sera ruiné? Nihil credo, aber das credo, daß den Junkers ihre Autorität wird ruiniert werden. Ich stabiliere die Souveränität wie einen Rocher von Bronce.« Immer in Bewegung, achtete der König auf das Kleinste wie auf das Größte. Er revidierte, gleich den Staatsrechnungen, auch die seines eigenen Haushalts mit der pünktlichsten Strenge und übte an Betrügern hier und dort die rascheste Kabinettsjustiz. Sein Sparsystem ging bis zum Geiz. Er brachte die Staatseinnahmen von 4 auf 7½ Millionen und legte jenen Schatz an, der seinem Nachfolger so sehr zugute kam. Nur in einem Punkte war er verschwenderisch, wenn es nämlich galt, »lange Kerle« für sein Potsdamer Leibregiment zu ergattern. In aller Welt machten seine Werber Jagd auf solche Riesen. Er hatte welche, die ihm von 1000 bis 5000 Taler kosteten; für den längsten von allen, einen Irländer, hatte er sogar 9000 Taler bezahlt. Er machte auch das Experiment, durch Zusammengeben seiner langen Kerle mit recht langen Weibspersonen ein Riesengeschlecht zustandezubringen; allein der Versuch mißglückte. Der König verlangte die deutsche Geradheit und Offenheit, welche er übte, auch von andern. Schmeichelei und alles Schöntun war ihm tödlich verhaßt. Ein neueingetretener Kammerdiener las ihm einmal den Abendsegen vor – der König beobachtete gewissenhaft die lutherischen Andachtübungen –, und als der Vorleser an die Worte kam: »Der Herr segne dich«, glaubte er in seiner Untertänigkeit sagen zu müssen: »Der Herr segne Sie!« Aber Friedrich Wilhelm schnauzte ihn sofort an: »Hundsfott, lies recht; vor dem lieben Gott bin ich ein Hundsfott wie du.« Antworten, die von freier und franker Geistesgegenwart zeugten, gefielen ihm sehr. Ein Kandidat erhielt eine gute Pfarre, weil er dem König auf dessen Bemerkung, daß die Berliner alle nichts taugten, frischweg geantwortet hatte, das wäre wahr, aber es gäbe Ausnahmen. Welche? »Ew. Majestät und ich.« Dagegen erging es denen übel, welche dem König auszuweichen suchten, wenn er zur Besichtigung der Bauten, zu denen er so unablässig antrieb, daß Berlin am Ende seiner Regierung schon nahe an 100 000 Einwohner zählte, in der Residenz umherritt. Einen armen Teufel von Juden, der bei einer solchen Gelegenheit vor dem gestrengen Herrn Reißaus genommen, »weil er sich vor ihm gefürchtet hätte«, prügelte er durch mit den Worten: »Nicht fürchten, lieben, lieben sollt ihr mich.«

Nr. 18. Moreau, Illustration zu Rousseaus »Emile«.

Friedrich Wilhelm hatte sein Hauswesen ganz auf dem Fuß eines wohlhabenden Bürgers oder wenigstens nur auf dem Fuß eines vermöglichen pommerschen Landjunkers eingerichtet. Von der ganzen Dienerwolke seines Vaters behielt er nur 4 Kammerherren, 4 Kammerjunker, 18 Pagen, 6 Lakaien, 5 Kammerdiener und 12 Jägerburschen. Prachtentfaltung liebte er nicht, und nur bei festlichen Gelegenheiten ließ er sein königliches Silbergeschirr sehen, dessen massive Gediegenheit ihm 1½ Millionen Taler gekostet hatte. Der König ging stets in seinem einfachen blauen Uniformrocke mit roten Aufschlägen und silbernen Litzen, wozu gelbe Weste, Beinkleider und weiße Leinwandstiefeletten kamen; stets trug er den Degen an der Seite und das mächtige Bambusrohr in der Hand. Die Tische, Bänke und Stühle in seinen Wohnzimmern waren von einfachem Holze; Polstersessel, Tapeten und Teppiche sah man nicht darin. Außer den Parforcejagden auf Hirsche und den Saujagden, wobei oft 2000 bis 3000 Keiler in die Garne getrieben wurden, teilte Friedrich Wilhelm mit seinen fürstlichen Zeitgenossen keinen ihrer verderblichen Zeitvertreibe. Ein tyrannischer Hausvater, der seine Kinder durchaus zu seiner eigenen plump-geraden Weise erzogen wissen wollte, war er ein musterhaft treuer Ehegatte. Nur einmal ergab er sich einer »noblen« Passion, und zwar zu einem Hoffräulein Sophie Marie von Pannewitz, wobei es ihm aber übel erging. Denn die blutjunge Schöne fertigte den König, welcher den Roman mit dem Ende anfangen wollte, mit einer derben Maulschelle ab, worauf er auf alle weitere Galanterie verzichtete. Für die Kunst hatte der König so wenig Sinn als für die Wissenschaft, und mit der einseitigsten Befehdung des Luxus verbot er dem Volke auch die hergebrachten Lustbarkeiten. Seine Tochter, die Markgräfin Friederike Sophie Wilhelmine von Baireuth, hat die damaligen preußischen Hofzustände mit viel mehr Bosheit als Pietät in ihren Memoiren geschildert. Wie es oftmals in der königlichen Familie herging, wenn den Herrn sein Jähzorn ergriffen hatte, zeigt folgende von der Markgräfin erzählte Szene. »Als ich eines Morgens,« sagte mir mein Bruder Friedrich, »in des Königs Zimmer trat, ergriff er mich sogleich bei den Haaren und warf mich zu Boden, wo er dann, nachdem er die Kraft seiner Arme an meinem armen Leibe geübt, mich trotz meines Widerstandes zu einem nahen Fenster schleppte. Er hatte im Sinne, das Handwerk der Stummen im Serail auszuüben, denn er nahm dort die Vorhangschnur und schlang sie mir um den Hals. Ich hatte zum Glück noch Zeit genug aufzustehen, seine Hände zu ergreifen und um Hilfe zu schreien. Ein Kammerdiener kam mir zur Hilfe und riß mich aus seinen Händen.« Daß der König gegen seinen Sohn Friedrich nach dessen mißlungener Flucht den Degen zog, um ihn niederzustoßen, daß er, mit Mühe daran verhindert, ihn aufs gröblichste beschimpfte und ihn sogar kriegsgerichtlich zum Tode verurteilt wissen wollte, ist bekannt. Von der gewöhnlichen Tagesordnung der königlichen Familie, die auch auf dem Lande, auf dem echt pommersch-junkerlich eingerichteten Lustschlosse Wusterhausen aufrechterhalten wurde, sagt die Markgräfin gewiß mit einiger Übertreibung: »Um 10 Uhr morgens gingen meine Schwester und ich zu meiner Mutter und begaben uns mit ihr in die Zimmer neben denen des Königs, wo wir den ganzen Morgen verseufzen mußten, endlich kam die Tafelstunde. Das Essen bestand aus sechs übel bereiteten Schüsseln, die für vierundzwanzig Personen ausreichen sollten, so daß die meisten vom Geruche satt werden mußten. Nach aufgehobener Tafel setzte sich der König in einen hölzernen Lehnstuhl und schlief zwei Stunden, während welcher ich arbeitete. Sobald der König aufwachte, ging er fort. Die Königin begab sich dann auf ihr Zimmer, wo ich ihr vorlesen mußte, bis der König zurückkam. Er blieb nur einige Augenblicke und ging dann in die Tabagie. Um 8 Uhr speiste man zu Abend, der König wohnte der Tafel bei, von der man meistens hungrig wieder aufstand. Bis 1 Uhr morgens kam der König selten aus der Tabagie zurück, und so lange mußten wir ihn erwarten.«

Nr. 19. Canaletto, An der Frauenkirche in Dresden.

Nr. 20 Moreau, Illustration zu Rousseaus »Emile«.

Die Tabagie oder das »Tabakskollegium« Friedrich Wilhelms I. ist eines der charakteristischen Kabinettsstücke in der Sittenbildergalerie des 18. Jahrhunderts, zu dessen französisch-galantem, frivol-geistreichem und liederlichem Wesen es mit seinem deutsch-biderben Wachtstubencharakter einen seltsamen Gegensatz bildet. In den königlichen Schlössern von Berlin, Potsdam und Wusterhausen waren einige Tabakstuben eingerichtet. In diesen brachte der König mit seinen Generalen, Ministern und sonstigen Gästen die Abende zu. Die Herren saßen mit ihren breiten Ordensbändern um einen großen Tisch herum, auf welchem die holländische und andere Zeitungen lagen. Sie rauchten aus langen holländischen Tonpfeifen, und auch wer nicht rauchte, wie der alte Dessauer und der kaiserliche Gesandte Seckendorf, mußte dem Könige zu Gefallen wenigstens so tun. Vor jedem stand ein weißer Deckelkrug mit Ducksteiner Bier. Die wichtigsten Staatsangelegenheiten wurden hier gesprächsweise abgemacht. Dabei wurde scharf gezecht, und es war des Königs Seelenfreude, fürstliche Besucher durch das starke Bier betrunken zu machen und durch den Tabaksqualm in Übelkeit zu versetzen. Der Hauptzeitvertreiber des Tabakskollegiums war aber der hochgelahrte Gundling, welchen der König, um den Adel, die Gelehrten und die Bureaukraten zu verhöhnen, mit Würden überhäufte. Er ernannte den Pedanten zum Freiherrn mit sechzehn Ahnen, zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften, eines Institutes, welches jährlich im ganzen nicht mehr als 300 Taler kosten durfte, ferner zum Kammerherrn und zum Geheimen Finanzrat. Dabei aber mußte Gundling sich zum Gegenstande der ungeheuerlichsten Schnurren hergeben, bei welchen sein Leben mehrmals in Gefahr war. Einmal ließ der König dem Betrunkenen einen der Bären, welche zu Wusterhausen gehalten wurden, ins Bett legen, und nur ein glücklicher Zufall entriß ihn noch der tödlichen Umarmung der Bestie. Ein andermal beschoß man ihn in seinem Zimmer mit Raketen und Schwärmern. Oft ereignete es sich, daß der arme Mann beim Nachhausekommen aus dem Tabakskollegium die Tür seines Zimmers zugemauert fand und dann die ganze Nacht mit Suchen derselben verbrachte. Endlich berief man ihm als Nebenbuhler den durch seine »Gespräche im Reiche der Toten« bekannten Faßmann, der auf des Königs Befehl eine Satire auf Gundling verfaßte und sie im Tabakskollegium vorlas. Gundling wurde darüber so wütend, daß er dem Satiriker die zum Anbrennen der Pfeifen mit glühendem Torf gefüllte Pfanne ins Gesicht warf. Darauf packte Faßmann den Gegner, entblößte ihm in des Königs Gegenwart einen gewissen Körperteil und bearbeitete denselben mit der Pfanne so, daß Gundling mehrere Wochen lang nicht zu sitzen vermochte. Nachdem Gundling an vielem Trinken gestorben und in einem Weinfasse begraben worden war, trat der Magister Morgenstern an seine Stelle. Zwischen diesem Morgenstern und den Professoren an der Universität zu Frankfurt a. d. O. veranstaltete der König eine Disputation über das Thema: »Gelehrte sind Salbader und Narren.« Morgenstern stand auf dem Katheder in einem blausamtnen, mit großen roten Aufschlägen versehenen, mit lauter silbernen Hasen gestickten Kleide, mit roter Weste, einer über den ganzen Rücken hinunterhängenden Perücke, statt des Degens einen Fuchsschwanz an der Seite. Nachdem die Disputation unter ungeheurem Hallo eine Stunde gewährt hatte, ließ der König innehalten, bekomplimentierte Morgenstern, drehte sich um, pfiff und klatschte in die Hände, was alle Anwesenden nachahmten. Ähnliche groteske Szenen fielen bei den Festen vor, welche dann und wann bei Hofe stattfanden. Da war es stehende Sitte, daß der König, nachdem die Tafel aufgehoben war und die Königin sich mit den Damen entfernt hatte, mit seinen Generalen und Obersten tanzte. In seinen alten Tagen verfiel Friedrich Wilhelm religiösen Skrupeln. Strenggläubig war er ja immer gewesen und hatte sich daher durch die Denunziation der Pietisten leicht zu jener despotischen Härte bereden lassen, mit der er 1723 den Philosophen Wolf als »Unchristen« aus Halle verjagte. Freilich hatte zu dieser Maßregel bedeutend mitgewirkt, daß man dem König weismachte, Wolf lehrte ein »Fatum«, welches die »langen Kerle« zum Desertieren zwänge. In seinen Anwandlungen von Frömmelei wurde der König, der Behauptung seiner Tochter zufolge, welche es übrigens in diesem wie in anderen Fällen mit der Zeitrechnung nicht sehr genau nimmt, besonders durch den bekannten Pietisten Francke bestärkt. »Dieser Geistliche«, erzählt die boshafte Markgräfin von Baireuth, »verwarf alle Vergnügungen als verdammlich, selbst die Musik und Jagd; man sollte einzig und allein vom Worte Gottes sprechen, alles andere war verboten. Bei Tische führte er immer das Wort und machte den Vorleser wie in einem Refektorium. Der König las uns alle Nachmittage eine Predigt vor, sein Kammerdiener stimmte einen Gesang an, und wir mußten ihn alle begleiten. Meinen Bruder Friedrich und mich ergriff die Lachlust oft so gewaltig, daß wir ausbrachen. Dann ereilte uns aber ein Bannfluch, den wir mit reuigem Bußgesichte hinnehmen mußten. Kurz, der Hund von Francke machte, daß wir wie in einem Trappistenkloster lebten.«

Nr. 21. Hogarth, Die Verhaftung des Wüstlings.

Und doch muß bei allen Wunderlichkeiten, Plumpheiten und Roheiten, welche an dem Hofe Friedrich Wilhelms vorfielen, derselbe im Vergleiche mit den meisten übrigen deutschen Höfen von damals als ein Muster von Sittlichkeit und Solidität angesehen werden. Der üppigste und glänzendste Hofhalt war lange der von Dresden, wo August der Starke die fürstliche Ausschweifung der Zeit zur höchsten Potenz steigerte. An diesen Hof beschloß der ränkelustige preußische Minister Grumbkow seinen religiös-melancholischen König zu führen, um ihn von dem Gedanken, die Krone niederzulegen, abzubringen. Der Besuch erfolgte im Januar 1738 und dauerte unter ununterbrochenem Festlärm vier Wochen lang. »Eines Tages,« erzählt Friedrich Wilhelms Tochter, »nachdem man weidlich gezecht hatte, führte der König von Polen (August der Starke) meinen Vater in Domino auf die Redoute. Immerfort schwatzend ging man von einem Zimmer in das andere, wobei die übrigen Gäste und unter ihnen auch mein Bruder Friedrich stets nachfolgten. Endlich gelangte man in ein großes, schön geziertes Zimmer, in welchem alles Gerät äußerst prächtig war. Mein Vater bewunderte alle diese Schönheiten, als plötzlich eine Tapetenwand niedersank und das befremdlichste Schauspiel sich darstellte. Ein Mädchen, schön wie Venus und die Grazien, lag nachlässig auf dem Ruhebette; in dem Zustand unserer ersten Eltern vor dem Sündenfalle, zeigte sie einen Körper weiß wie Elfenbein und Formen wie die mediceische Venus. Das Kabinett, worin sie sich befand, war von so vielen Kerzen erhellt, daß sie das Tageslicht überstrahlten. Der König von Polen sowohl als Grumbkow glaubten, daß diese Angel, die sie dem König zugerichtet hatten, durchaus fassen müßte. Allein es ging ganz anders. Bei dem ersten Blick nahm der König seinen Hut, hielt ihn meinem Bruder vors Gesicht und befahl ihm, sich zu entfernen. Dann wandte er sich zu dem König von Polen und sagte: ›Sie ist recht schön!‹ worauf er fortging. Noch an demselben Abende sagte er zu Grumbkow, ›daß er solche Dinge nicht liebte und nicht wiederholt sehen möchte.‹« Weiter erzählt die Markgräfin, daß sich ihr Bruder bei Gelegenheit dieses Besuches am sächsischen Hofe sterblich in die Gräfin Orselska verliebt hätte, eine Tochter und, wie es hieß, zugleich Mätresse Augusts des Starken. Sie war früher die Mätresse ihres Bruders, des Grafen Rutowski, gewesen, welcher eines der 354 »natürlichen« Kinder ihres gemeinschaftlichen Vaters war. August aber war eifersüchtig und bot daher dem Kronprinzen von Preußen statt der Orselska die schöne Italienerin Formera, die Venus des Kabinetts, an, welche Friedrichs erste Mätresse wurde. Später, bei einem Gegenbesuche des sächsischen Hofes in Berlin, gelang es Friedrich dennoch, mit der Orselska zusammenzukommen, und sie bekam ein Kind von ihm. Es wimmelte an Augusts des Starken Hofe von Günstlingen, Kastraten, Tänzerinnen, italischen, französischen und polnischen Buhlerinnen, von »natürlichen« Kindern und Goldmachern. Die Prachtliebe wurde ins Unerhörte getrieben; bei der Vermählung seines Sohnes, des nachmaligen Kurfürsten August III., unter welchem Graf Brühl als allmächtiger Minister das Land vollends zugrunde richtete, verschwendete August im Jahre 1719 vier Millionen, während Teuerung und Hungersnot im Lande herrschten. Mit welchem Zynismus alle Sitte und Scham mit Füßen getreten wurde, beweist unter zahllosen anderen Umständen auch der, daß August 1797 mit seiner damaligen Mätresse, der Gräfin Kosel, wettete, er könne ihren Cunnus auf einer Münze abbilden lassen, und diese Wette wirklich gewann, indem er die den Numismatikern wohlbekannten »Koselgulden« schlagen ließ.

Nr. 22. Hogarth, Leben eines Wüstlings.

Nr. 23. Chodowiecki, Prügelstrafe unehelicher Mütter.

Die Markgräfin von Baireuth führt uns auch aus dem Leben des Baireuther Hofes ein Bild vor, an dessen Wahrheit trotz aller Gräßlichkeit kaum zu zweifeln ist. Des Markgrafen Georg Wilhelm Gemahlin Sophie, welche später als fünfzigjährige Messalina in zweiter Ehe einen der berufensten Sonderlinge des Jahrhunderts heiratete, den Grafen Hoditz, der ein Vermögen von fünf Millionen vergeudete, um sein mährisches Schloß Roßwald in einen Feensitz umzuschaffen, diese Fürstin also hatte eine Tochter, auf deren Schönheit und Tugend sie eifersüchtig war. Die Rabenmutter beschloß, ihre Tochter ins Unglück zu stürzen. »Der Markgraf dachte auf eine Vermählung der Prinzessin mit dem Prinzen von Kulmbach. Die Markgräfin aber warf, um diesem Plane entgegenzuarbeiten, ihre Augen auf einen gewissen Wobeser, Kammerjunker ihres Gemahls, und ließ ihm 4000 Dukaten versprechen, wenn er sich bei der Prinzessin so einschmeicheln könnte, daß diese ein Kind von ihm bekäme. Lange machte er nun der Prinzessin den Hof, aber ohne anderen Lohn als Mißfallen und Verachtung. Als die Markgräfin sah, daß sie auf diese Art nicht zum Ziele gelange, ließ sie den Wobeser sich nächtens im Schlafzimmer der Prinzessin verstecken. Die Dienerschaft derselben war bestochen. Man schloß sie mit dem Schändlichen ein, und so gelang es ihm, trotz ihres Schreiens und ihrer Tränen sie endlich ganz zu besitzen. Die Prinzessin wurde schwanger und kam mit Zwillingen nieder. Als sie entbunden war, nahm ihre Mutter die Kinder weg und lief mit denselben bei aller Welt umher, um zu zeigen, was für eine ungeratene Tochter sie hätte. Bei dieser Gelegenheit hatte sie so mit den Kindern gespielt, daß beide starben.«

Unter den deutschen Ländern, welche von den Fürstensitten des 18. Jahrhunderts am meisten zu leiden hatten, stand Württemberg obenan. Die Prinzen dieses Hauses schienen eine lange Periode hindurch alles daransetzen zu wollen, um zu erproben, wie weit sich denn die Sitten- und Schamlosigkeit treiben ließ. Da war der Herzog Leopold Eberhard von der Mömpelgarder Linie, der, mit drei seiner Mätressen zugleich vermählt, zu diesem Skandal die unnatürlichste Promiskuität fügte, indem er die dreizehn von seinen Kebsen vorhandenen Söhne und Töchter untereinander verheiratete. Er wollte dieser Brut sogar die Nachfolge in Mömpelgard zuwenden, allein der kaiserliche Reichshofrat hatte doch soviel Scham, nach dem 1723 erfolgten Tode des Herzogs dessen Bastarderattenkönig als fürstlicher Würde und Nachfolge unwürdig zu erklären, worauf sich die saubere Sippschaft in Paris, »der allgemeinen Kloake der ganzen Welt«, verlor. Im cisrhenanischen Württemberg hatte sich Eberhard Ludwig 1708 eine adelige Dirne aus Mecklenburg, Christine Wilhelmine von Grävenitz, als Mätresse beigelegt, welche er mit einem Aufwande von 20 000 Gulden in den Stand einer Reichsgräfin erheben ließ. Er vermählte sich sogar förmlich mit ihr, obgleich seine Gemahlin, eine Prinzessin von Baden-Durlach, noch lebte. Auf alle Vorstellungen gegen dieses skandalhafte Gebaren hatte der Herzog nur die Antwort, er wäre als regierender protestantischer Fürst niemand als Gott Rechenschaft über seine Handlungen schuldig. Die Grävenitz, ein ganz gemeines, der niedrigsten Unzucht und dem schmutzigsten Geiz ergebenes Weib, beherrschte das unglückliche Land mit souveräner Verachtung aller Gesetze und alles Rechtes. Zwar mußte das Weib auf kaiserlichen Spruch für einige Zeit das Land räumen, allein der Herzog folgte ihr nach Genf und führte sie von dort als Scheinfrau des Landhofmeisters von Würben im Triumphe nach Stuttgart zurück. Jetzt erst begann die drückendste Periode ihrer Herrschaft, und für die bis dahin unerhörten Schwelgereien des Hofes mußte ein ebenso unerhörtes Aussaugesystem die Mittel beschaffen. Es verdient bemerkt zu werden, daß der Prälat Oslander (oder der Hofprediger Grämlich?) den Mut hatte, das Begehren der infamen Dirne, in das Kirchengebet eingeschlossen zu werden, mit den Worten zurückzuweisen: »Das sei sie längst schon, denn es werde ja im Vaterunser gebetet: Herr, erlöse uns von dem Übel!« Nach Eberhard Ludwigs Tod fiel Württemberg der Gaunerbande des Juden Süß Oppenheimer anheim, welchen der Herzog Karl Alexander zu seinem Premierminister machte. Das Haus des Juden war der Mittelpunkt der unerbittlichsten Erpressung sowohl als der zuchtlosesten Orgien, und es verbanden sich in dem Manne Wollust und Grausamkeit in seltenem Grade. Während der dreijährigen Regierung des Herzogs wurde durch Süß dem armen Ländchen mittels Stellenverkaufes und anderer widerrechtlicher Finanzereien über eine Million Gulden abgepreßt. Der Wildschaden betrug 1738 eine halbe Million, ungeachtet ein Jahr zuvor bei den herzoglichen Jagden dritthalbtausend Hirsche, viertausend Wild- und Schmaltiere und fünftausend Wildschweine getötet worden waren. Und doch war die Herrschaft der Grävenitz und des Juden Süß nur das Vorspiel zu der Tyrannei und Üppigkeit, welche die Regierung des Herzogs Karl Eugen von 1744 an entfaltete. Um eine Vorstellung davon zu geben, bedienen wir uns der Worte des sehr gemäßigten Prälaten Johann Gottfried Pähl: »Stuttgart war damals der Sitz des Vergnügens und der Hof der prächtigste in Deutschland. Um den Glanz desselben zu vermehren, hatte man eine Menge fremden Adels ins Land gezogen. Es wimmelte von Marschällen, Kammerherren, Edelknaben und Hofdamen; mehrere von ihnen genossen großer Gehalte. In ihrem Gefolge erschien ein Heer von Kammerdienern, Heiducken, Mohren, Läufern, Köchen, Lakaien und Stallbedienten in den prächtigsten Livreen. Zugleich bestanden die Korps der Leibtrabanten, der Leibjäger und der Leibhusaren, deren Uniformen mit Gold, Silber und kostbarem Pelzwerke bedeckt waren. Für den Marstall wurden die schönsten Pferde angekauft und zum Teil um außerordentliche Preise aus den entferntesten Ländern herbeigebracht. Einen ungeheuren Aufwand erforderten das Theater, die Oper, die Ballette und die Musik. Die größten Künstler wurden aus Frankreich und Italien herbeigerufen. Noverre war Direktor des Balletts, Jomelli Kapellmeister, und selbst Vestris mußte sich zwischen Stuttgart und Versailles teilen. Letzterer sah seine Kunstleistungen mit 12 000 Gulden jährlich belohnt. Man führte Opern auf, zu denen die Vorbereitungen einen Aufwand von 100 000 Gulden erforderten. Öfters, besonders an den Geburtsfesten des Herzogs, wurden Feierlichkeiten veranstaltet, an denen man alles vereinigt sah, was irgend Kunst und Pracht zustandebringen konnten. Um die Zahl der Bewunderer aller dieser Herrlichkeiten zu vermehren, lud man eine Menge Fremder von Stande ein, die auf Kosten des Hofes lebten. Manches Geburtsfest verschlang 3-400 000 Gulden. Da erschien alles im höchsten Glanze, es wurden die prächtigsten Schauspiele und Ballette gegeben; Veronese brannte Feuerwerke ab, die in wenigen Minuten eine halbe Tonne Goldes verzehrten. Der ganze Olymp wurde versammelt, um den hohen Herrscher zu verherrlichen, und die Elemente und die Jahreszeiten brachten ihm ihre Huldigungen in zierlichen Versen dar.« Der letztangezogene Satz ist von Urivat, dem Bibliothekar des Herzogs, welcher die Obliegenheit hatte, die Festlichkeiten im pompösesten, mit den niederträchtigsten Schmeicheleien durchflochtenen Zopfstile zu beschreiben – zur Erbauung der geplünderten Untertanen. »Nicht weniger glänzend als die Geburtsfeste«, fährt unser Berichterstatter fort, »waren die Festinjagden, die bald in dieser, bald in jener Gegend des Landes veranstaltet wurden. Der Herzog liebte diese Art von Vergnügen ebenso leidenschaftlich, als er andererseits der kostspieligsten Baulust frönte. Ein zahlreiches Korps von höheren und niederen Jagdbedienten war ihm zu Gebote. Seiner Nachsicht gewiß, durften sie sich die rohesten Mißhandlungen und die schreiendsten Ungerechtigkeiten gegen den seufzenden Landmann erlauben. Man zählte in den herrschaftlichen Zwingern und auf den mit dieser Art von Dienstbarkeit belasteten Bauerhöfen über tausend Jagdhunde. Das Wild ward im verderblichsten Übermaße gehegt. Herdenweise fiel es in die Äcker und Weinberge, die zu verwahren den Eigentümern streng verboten war, und zerstörte oft in einer Nacht die Arbeit eines ganzen Jahres; jede Art von Selbsthilfe ward mit Festungs- und Zuchthausstrafe verbüßt, nicht selten gingen die Züge der Jäger und ihres Gefolges durch blühende und reifende Saaten. Wochenlang wurde oft die zum Treiben gepreßte Bauerschaft, mitten in den dringendsten Feldgeschäften, ihren Arbeiten entrissen, in weit entfernte Gegenden fortgeschleppt. Ward, was nicht selten geschah, eine Wasserjagd auf dem Gebirge angestellt, so mußten die Bauern hierzu eine Vertiefung graben, sie mit Ton ausschlagen, Wasser aus den Tälern herbeischleppen und so einen See zustande bringen. Auch bei den wiederholten Reisen, die der Herzog, um die Freuden des Karnevals zu genießen, nach Venedig machte, wurden ebensowenig als bei seinem übrigen Aufwande die vorhandenen Mittel berechnet, wie er denn einst in dieser Stadt in den Fall kam, zur Befriedigung der seiner Abreise sich widersetzenden Gläubiger seinen Hausschmuck zu verpfänden. Auf diesen Reisen begleiteten ihn gewöhnlich seine italienischen Beischläferinnen, welche, unverschämt in ihren Ansprüchen und beflissen, die kurze Gunst soviel als möglich zu benützen, große Summen verschlangen. Die ausschweifende, jeder Rücksicht auf Anstand und Sittlichkeit sich entschlagende Lust des Fürsten beschränkte sich aber nicht auf ihren Genuß; sie ward auf gleiche Weise, oft schonungslos und gewaltsam, an den Frauen und Töchtern des Landes befriedigt, und dadurch manche edle Blüte der Unschuld, sowie manches Familienglück grausam vernichtet, und das Gefühl für Zucht und jungfräuliche Ehre in den Gemütern zerstört.« Hierbei ist noch anzumerken, daß Herzog Karl, wenn seine Verführung bei einheimischen Mädchen aus dem Volke von Folgen war, die Opfer seiner Begierden mit 50 Gulden »ein für allemal« abzulohnen pflegte.

Nr. 24. Hogarth, Familiengruppe.

Nr. 25. Hogarth, Der wütende Musikant.

Nr. 26. Hogarth, Verhaftung einer Dirne.

Der Abenteurer Casanova, dessen Memoiren an vielen Stellen so anschaulich zeigen, welche Stellung die Gauner und Schwindler aller Nationen, namentlich aber die italischen, an den deutschen Höfen des 18. Jahrhunderts einnahmen, Casanova, dessen historische Glaubwürdigkeit einer unserer tüchtigsten Geschichtschreiber (Barthold) geprüft und nachgewiesen hat, kam im Jahre 1760 von Holland her nach Deutschland. Am Rhein, namentlich in Köln, wo der Kurfürst Klemens August, ein bayrischer Prinz, ganz im bourbonisch-liederlichen Stile regierte, Volk und Land gleich anderen seiner Mitfürsten gegen »Subsidien« an Frankreich verschachernd, fühlte sich der Abenteurer sehr behaglich in der schrecklichen Entsittlichung, welche durch die Anwesenheit des französischen Heeres in jenen Gegenden gepflanzt und genährt wurde. Sein üppiges Abenteuer mit der Bürgermeisterin von Köln gibt einen Fingerzeig, in welchem Grade damals am Rhein auch das Bürgertum von der höfischen Sittenverderbnis angefressen war. Casanova berührte auf seiner Reise nach der Schweiz sodann Stuttgart, wo er mit Offizieren der Besatzung ein Begegnis hatte, welches zeigt, was für schauderhafte Ehrlosigkeiten diese Kaste damals sich erlaubte, sie, welche die Ehre als ihr Monopol betrachtete. »Der Hof des Herzogs von Württemberg,« sagt weiterhin der scharfsichtige Venezianer, »war zu dieser Zeit der glänzendste in Europa. Der Herzog war prachtliebend in seinen Neigungen; großartige Bauten, Jagdequipage, herrliches Gestüt, Phantasien jeder Art. Mehr als alles aber kosteten ihm sein Theater und seine Mätressen. Er hatte französische Komödie, italische ernste und komische Oper und zwanzig italische Tänzer, von denen jeder auf einem der ersten italischen Theater eine erste Stelle bekleidet hatte. Noverre war sein Chorograph und Ballettdirektor; er verwendete zuweilen bis zu hundert Figuranten. Ein geschickter Maschinist und die besten Dekorationsmaler arbeiteten um die Wette und mit großen Kosten, um die Zuschauer zum Glauben an Zauberei zu zwingen. Alle Tänzerinnen waren hübsch, und alle rühmten sich, den Fürsten wenigstens einmal glücklich gemacht zu haben. Die Hauptfavorite war eine Venezianerin namens Gardella. Der Herzog ehrte sie öffentlich wie eine Prinzessin.« (Wir schieben hier die Bemerkung ein, daß Karls offizielle Mätressen das vielbeneidete Vorrecht hatten, Schuhe von blauem Samt oder Atlas zu tragen.) »Ich bemerkte bald, daß die große Leidenschaft des Fürsten darin bestand, von sich sprechen zu machen. Er würde gern den Herostrat nachgeahmt haben, wenn er sicher gewesen wäre, dadurch eine der hundert Stimmen des Nachruhms zu beschäftigen. Die Subsidien, welche der König von Frankreich dumm genug war ihm ohne Nutzen zu zahlen, reichten für seine Verschwendung nicht aus, und er überlud daher sein geduldiges Volk mit Steuern und Fronden. Seine Narrenheit bestand darin, daß er nach Art des Königs von Preußen herrschen wollte, während dieser Monarch sich über den Herzog lustig machte, den er seinen Affen nannte.«

Nr. 27. Hogarth, Dirnen auf Reisen.

So ein Affe Friedrichs war auch der Landgraf von Hessen, Ludwig IX., der sich von einer förmlichen Soldatenmanie besessen zeigte. Er machte den abgelegenen Ort Pirmasens zu einer Kaserne, wo er, täglich sein Grenadierregiment exerzierend, sein Leben verbrachte. Dies Regiment war »ein Mixtum aus allen europäischen Nationen«, indem es aus Deutschen, Polen, Russen, Schweden, Dänen, Franzosen, Türken und Zigeunern bestand, welche mit großen Kosten zusammengebracht und mit noch größeren zusammengehalten wurden. Ludwigs Sohn und Nachfolger öffnete 1790 den Pirmasensschen »Menageriekasten von Zweifüßlern, und das Getier stürzte heraus, um sich nach allen Weltgegenden zu zerstreuen«. Ein dritter deutscher Fürst, welcher das Soldatenwesen des großen Fritz zur kleinlichen Karikatur verzerrte, war der Graf Wilhelm von Bückeburg, der sein Sedezländchen arm machte, um die närrische militärische Grille zu befriedigen, auf dem Grunde eines trocken gelegten Sees eine Festung zu erbauen, die beständig, auch im tiefsten Frieden, mit großen Kosten auf dem Kriegsfuße unterhalten wurde.

Wie sich der große König von Preußen räusperte und wie er spuckte, das zwar konnten ihm Leute wie Herzog Karl und Landgraf Ludwig allenfalls »abgucken«, im übrigen aber hüteten sie sich wohl, den zum Muster zu nehmen, welcher sich selbst für den ersten Diener des Staates angesehen wissen wollte und als solcher arbeitete. Friedrich hatte sich in seiner Jugend von seinem lebhaften Temperament um so mehr zu Ausschweifungen hinreißen lassen, als diese bei der Strenge, mit der sein Vater ihn überwachte, mit allem Reize des Verbotenen angetan waren. Das Gerücht, die Folgen seiner Liederlichkeit hätten ihn der Manneskraft beraubt, mag vielleicht mit dazu beigetragen haben, daß des Prinzen Eugen großes Projekt, Maria Theresia mit dem Thronerben von Preußen zu verheiraten, scheiterte. Nachdem sich Friedrich nach seiner Küstrinschen und Ruppinschen Leidenszeit um den Preis einer Heirat mit der ungeliebten Braunschweigischen Prinzessin mit seinem Vater ausgesöhnt hatte, lebte er auf dem Schlosse Rheinsberg, wo er seinen kleinen Hof hielt, ein zwischen den Wissenschaften, Künsten und Vergnügungen geteiltes Leben. Es ging dort mitunter sehr jugendlich munter zu. Der Freiherr von Bielefeld, welcher 1739 als Gast zu Rheinsberg war, gibt die Beschreibung eines Bacchanals, welche die zwanglose Genialität des kronprinzlichen Haushaltes recht artig veranschaulicht: »Kaum hatten wir uns zu Tische gesetzt, so fing der Prinz an, eine interessante Gesundheit nach der andern auszubringen, auf welche Bescheid getan werden mußte. Auf diesen ersten Angriff folgte ein ganzer Strom von Witzworten und jovialischen Ausfällen von Seiten des Prinzen und seiner Umgebung, die ernsthaftesten Stirnen erheiterten sich, die Heiterkeit wurde allgemein, und auch die Damen nahmen daran teil. Innerhalb des Zeitraumes von zwei Stunden fühlten wir aber, daß die weitesten Behälter doch keine Abgründe sind, in die man Spirituosa sonder Maß schütten kann, ohne ihnen eine Ableitung zu verschaffen. Die Notwendigkeit setzte uns über die Etikette hinweg, und selbst die der anwesenden Kronprinzessin schuldige Ehrfurcht war nicht vermögend, einige von uns zurückzuhalten, im Vorhause frische Luft zu schöpfen. Auch ich gehörte zu diesen. Als ich hinausging, befand ich mich noch ziemlich wacker, aber nachdem ich an die frische Luft gekommen war, bemerkte ich beim Wiedereintreten in den Saal eine kleine Wolke von Dünsten, die mein Bewußtsein zu umnebeln anfing. Ich hatte vor mir ein großes Glas Wasser. Die Prinzessin ließ aus einer liebenswürdigen kleinen Bosheit dieses Wasser weggießen und das Glas mit Sillerychampagner füllen. Ich hatte schon die Feinheit des Geschmackes verloren und mischte nun meinen Wein ohne es zu wollen mit Wein. Um mich vollends zu verderben, befahl mir der Prinz, mich an seine Seite zu setzen, sagte mir höchst verbindliche Sachen, ließ mich so viel, als meine schwachen Augen damals vermochten, in die Zukunft hineinblicken und dabei ein volles Glas um das andere von seinem Lünel trinken. Indessen die übrige Gesellschaft empfand nicht minder als ich selbst die Wirkungen des Nektars, der bei diesem Bankett in Strömen floß. Eine der fremden Damen, die in anderen Umständen sich befand, fühlte sich ganz ebenso belästigt wie die Herren, brach plötzlich auf und machte eine kleine Abwesenheit auf ihrem Zimmer. Wir fanden diese Tat heroisch und höchst bewunderungswürdig. Der Wein macht zärtlich. Die Dame ward, als sie zurückkam, mit Liebesbezeigungen überschüttet. Endlich, geschah es durch Zufall oder mit Fleiß, zerbrach die Kronprinzessin ein Glas. Das war ein Signal, unserer ungestümen Heiterkeit gegeben, und ein großes Beispiel, das uns der Nachahmung wert zu sein schien. In einem Augenblicke flogen die Gläser in alle Ecken des Saales; sämtliches Glaswerk, Porzellan, Spiegel, Kronleuchter, Gefäß und Geschirr, alles ward in tausend Stücke zerschlagen. Inmitten dieser gänzlichen Zerstörung stand der Prinz wie der tapfere Mann von Horaz, welcher, Zeuge der Zertrümmerung des Weltalls, dessen Ruinen mit ruhigem Auge betrachtet. Als aber endlich aus der Heiterkeit ein Tumult ward, flüchtete er sich aus dem Gedränge und zog sich mit Hilfe seiner Pagen in seine Gemächer zurück.«

Nr. 28. Rops, Kokottenherrschaft.

Sobald Friedrich zum Throne gelangt war, trennte er sich von der Königin, insofern er zumeist in seiner Junggesellenwirtschaft zu Sanssouci lebte, wohin seine Gemahlin nie kam. Seine Lieblingsgesellschafter waren bekanntlich französische Leute von Geist, Voltaire, d'Argens, Maupertuis, Lamettrie und andere. Den Ausschweifungen hatte er entsagt, denn wir möchten den gehässigen Hindeutungen auf ein widernatürliches Laster, welches er geübt haben soll, durchaus keinen Wert beilegen. Nie hat eine Mätresse irgendwelchen Einfluß auf ihn geübt. Er hatte als König überhaupt nur noch ein einziges zärtliches Verhältnis, das zu der italischen Tänzerin Barberini, welche daher von dem Sparsamen mit 12 000 Talern jährlich für die Oper angestellt war und eines Abends zu einem mittelalterlich brutalen Auftritt Veranlassung gab. Der Sohn des Großkanzlers Cocceji, ein Mann von riesenhafter Statur und Stärke, hatte sich sterblich in sie verliebt und wußte sich, so oft sie tanzte, dicht an der Bühne einen Platz zu verschaffen. Einmal, als er zu bemerken glaubte, daß die Barberini mit einem ihm zur Seite sitzenden Nebenbuhler liebäugelte, geriet er so in Wut, daß er den Nachbar plötzlich packte, wie ein Kind in die Höhe hob und – ungeachtet der König anwesend war – der Italienerin vor die Füße auf die Bühne hinabwarf. Friedrich verachtete die rohen und kostspieligen Vergnügungen, worin damals noch so viele deutsche Fürsten sich gefielen. Die Jäger stellte er in der moralischen Rangordnung unter die Metzger. Seine Erholung suchte und fand er im Musizieren, Lesen und Versemachen. Er verbrauchte für seinen Junggesellenhofhalt in Potsdam und Sanssouci jährlich nicht mehr als 220 000 Taler, wovon 12 000 Taler für den Küchenetat ausgesetzt waren. Er liebte, wie er sich schriftlich ausdrückte, »einen nicht kostbahren, aber nur delikaten Fras« und sah Köchen und Lakaien sehr scharf auf die Finger. Er hatte nur eine kostbare Liebhaberei, die Dosen, deren er 130 hinterließ, in welchen ein großes Kapital steckte. In der Kleidung vernachlässigte er sich bis zum Zynismus. Er trug geflickte Hemden und Röcke, und seine ganze Garderobe wurde nach seinem Tode von einem Juden in Bausch und Bogen um 400 Taler erstanden. Die Überzüge seiner Möbeln waren mit Tabak bestreut und von den Windspielen, die auch in des Königs Bette schliefen, zerkratzt und zerrissen. Bei alledem hatte aber sein Hof nicht das knickerige Aussehen wie der seines Vaters. Es wurden häufig glänzende Feste gegeben, wie z. B. alljährlich am 18. Januar, als am preußischen Krönungstage, wo Goldgeschirr auf die königliche Tafel kam, welches 1 300 000 Taler gekostet hatte. Die Stattlichkeit von Berlin nahm unter Friedrichs Regierung in gleichem Maße zu wie die Einwohnerzahl, welche auf 150 000 Köpfe stieg.

Nr. 29. Riepenhausen, Modebilder.

Das zwanglose, ja zynische Sichgehenlassen, welches seine äußere Erscheinung charakterisierte, trat auch in seiner Rede- und Schreibweise häufig hervor. Dazu kam jener kaustische Witz, welcher seine klassisch-unorthographischen Handbilletts und Marginalresolutionen so eigenartig macht. Beim Antritt seiner Regierung hatte Friedrich geäußert, er betrachte es als seine Hauptaufgabe, die Unwissenheit und die Vorurteile zu bekämpfen, die Köpfe aufzuklären und die Sitten zu kultivieren. Gewiß, vor dieser Auffassung der Regentenpflicht muß man allen Respekt haben. Allein die einseitige französische Bildung Friedrichs ließ ihn bei seinen Kulturbestrebungen, so außerordentlich heilsam dieselben im ganzen auch wirkten, große Mißgriffe begehen. Die Verachtung der nationalen Elemente der Bildung brachte eine oberflächliche Französierung zuwege, deren Folgen dem alten Fritz zuletzt selber höchlich mißfielen. »Ich will keine Franzosen mehr,« schrieb er in seinem Alter, »sie seindt gar zu liderlich.« Von dem Augenblicke an, wo er kurz nach seiner Thronbesteigung an den Minister der kirchlichen Angelegenheiten die berühmte Weisung erließ: »Die Religionen müssen alle tolleriret werden und Mus der Fiscal nur das Auge darauf haben, daß keine der andern abrug Tuhe, den hier mus jeder nach Seiner Fasson Selich werden« – war er unermüdlich auf Bekämpfung des Fanatismus und der Intoleranz bedacht; allein nie ging er von dem Prinzip ab, daß ihm die Macht zustände, nach Gutdünken über Eigentum und Leben seiner Untertanen zu verfügen. Er statuierte Rede- und Schreibfreiheit, doch sagte er zugleich: »Räsonniert, soviel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht und zahlt!«

Nr. 30. »Unter den Linden« zu Berlin im Jahre 1810.