|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Wort »Bürger«. – Organisation der städtischen Gemeinden. – Entwicklungsgang der städtischen Verfassungen, an dem Beispiel von Zürich aufgezeigt. – Oppositioneller Geist des Bürgertums. – Die Städtebünde. – Die Hansa. – Bild der deutschen Städte des Mittelalters. – Bauart. – Tracht. – Kleiderordnungen. – Das gesellige Leben. – Wien im 15. Jahrhundert. – Bäder. – Frauenhäuser. – Spitäler. – Städtische »Fröhlichkeiten«. – Gewerbefleiß. – Erfindungen. – Handelstätigkeit. – Schulwesen. – Chronikschreiberei. – Meistergesang. – Mittelalterliches Schriftwesen. – Vermögensverhältnisse. – Die Landwirtschaft. – Das »mühselig Volk der Bauern«. – Süd- und norddeutsche Bauerschaften. – Das deutsche Volkslied.

Als der Gote Ulfila im 4. Jahrhundert das Wort »Bürger« zuerst in die deutsche Sprache einführte, hat er die gewaltige Bedeutung dieses Wortes in späterer Zeit gewiß nicht geahnt und hat nicht vorhergesehen, daß an den Gegensatz desselben zu »Herr« ein Kampf sich knüpfen würde, der heutzutage noch lange nicht entschieden ist und jedenfalls noch eine gute Strecke von der Zukunft einnehmen wird. Ulfila erkannte, daß dem griechischen Worte πόλις (Stadt) im ganzen deutschen Sprachschatze nur das Wort Baurgs (Borgs) einigermaßen entspräche, und so bildete er von diesem, um in seiner Bibelübertragung das griechische πολίτης richtig zu übersetzen, das Ableitungswort Baurgja, der Burger. Das Wort Bürger hat demnach eine echtgermanische Wurzel; es bedeutet, da Burg von bergen abzuleiten ist, einen sich Bergenden oder Geborgenen. Barthold hat darauf aufmerksam gemacht, daß sich in dieser Wortfügung der ganze Inhalt der geschichtlichen Entwicklung des germanischen Bürgertums bedeutsam ausdrücke; die erste bange Sorge und die kluge Vorsicht des sich Verbergenden; Notstand und Bedrängnis, Wehrhaftigkeit des Geborgenen; behagliche Sicherheit, gegenseitige Bürgschaft und Verbürgung des Eigentums, der Person und des Rechtes; endlich die höchste Steigerung und Verallgemeinerung des Begriffes als Staatsbürgertum.

Dem städtischen Bürgertum kommt in der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte eine höchst wichtige Stelle, ein Ehrenplatz zu. Es durchbrach zuerst die bleierne Decke der Adelsherrschaft, welche das Feudalwesen über Europa gebreitet hatte; es fügte dem adeligen und dem geistlichen Stande einen dritten, eben den bürgerlichen, hinzu, welcher im Vorschritte der Zeit allmählich zum Hauptträger des modernen Staates erstarkte. Das Bürgertum ist das eigentliche Bildungselement unseres Landes. Erst mit den Städten wuchs die Kultur groß. Der Entwicklungsgang des Städtewesens ist in seinen Grundzügen in Italien, Frankreich und Deutschland derselbe. Italien ging voran, weil sich dort die Bildungen des Mittelalters an altrömisches Munizipalwesen leichter anlehnen konnten als anderwärts. Wie und wann in Deutschland städtische Anlagen zuerst entstanden, ist früher erwähnt worden. Von den namhaften Städten unseres Landes haben um die Mitte des 13. Jahrhunderts so ziemlich schon alle bestanden. Königliche und landesfürstliche Burgen einerseits, geistliche Stifte andererseits bildeten überall den Hauptgrundstock. Königliche Dienstleute (Ministerialen), fürstliche und geistliche Vasallen machten zuerst die Gemeinschaft der Burger aus, welche sich durch Hinzutritt gemeinfreier Gutsbesitzer vom Lande, sowie höriger Ackersleute und Handwerker rasch erweiterte. Gemeinsamkeit der Gefahr und der Interessen vereinigte die städtische Gemeinde nach außen zu einem festen Organismus, der sich aber nach innen mannigfach gliederte und abstufte. Denn der moderne Begriff der menschenrechtlichen Gleichheit war dem Mittelalter durchaus fremd, und so wurde auch, wenigstens lange Zeit hindurch, in den Städten der Ständeunterschied innerhalb der Burgerschaft streng festgehalten. Jene ersten städtischen Ansiedler, die adeligen Ministerialen und Vasallen, zu denen noch später ritterbürtige kamen, die sogenannten Altburger (Burgenses), später Patrizier, gewöhnlich aber schlechtweg »Geschlechter« geheißen oder auch Stadtjunker oder Glevener, von der ritterlichen Hauptwaffe, der Gleve, d. i. Lanze – sie waren im Alleinbesitze politischer Rechte, während die zinspflichtigen Gewerbs- und Ackersleute (Schutzburger, Spießburger, von ihrer Waffe, der Pike, oder auch Pfahlburger, weil sie außerhalb der Umpfählung der eigentlichen Stadt wohnen mußten) anfänglich solche nicht besaßen, sondern erst mit der Zeit erkämpften. Solange die Städte noch um einen größeren oder geringeren Grad von Selbständigkeit nach außen zu ringen hatten, trat dieser Kampf zwischen der vornehmeren und der geringeren Burgerschaft nicht offen hervor. Die deutschen Städte zerfielen nämlich von ihrer ersten Anlage an in Reichsstädte und in Landstädte; erstere standen unter dem Hoheitsrecht und der obersten Gerichtsbarkeit des Kaisers, letztere unter der eines geistlichen oder weltlichen Landesfürsten. Die kaiserlichen oder fürstlichen Beamten, welche das Hoheitsrecht ausübten und dem Gerichte vorsaßen, führten die Titel Burggraf, Vogt, Schultheiß. Die Reichsstädte nahmen Anteil an den Reichstagen, die Landstädte aber konnten bloß an den von dem Territorialherrn ausgeschriebenen Landtagen sich beteiligen; erstere standen sonach unmittelbar unter dem Reiche, letztere unter Fürsten, Bischöfen, Äbten. Von beiderlei Oberherren aber, vom Kaiser oder dem Landesfürsten, wußten die städtischen Gemeinden mittels Schenkung, Kaufes und Vertrags allmählich gewisse Hoheitsrechte (Gerichtsbarkeit, Münzrecht, Marktrecht usf.) zu erlangen, so zwar, daß dieselben fürder nicht mehr von kaiserlichen oder fürstlichen Beamten, sondern von dem aus den »Geschlechtern« gewählten städtischen Schöffenrat, mit einem Ratsmeister oder Burgermeister (Konsul) an der Spitze, ausgeübt wurden.

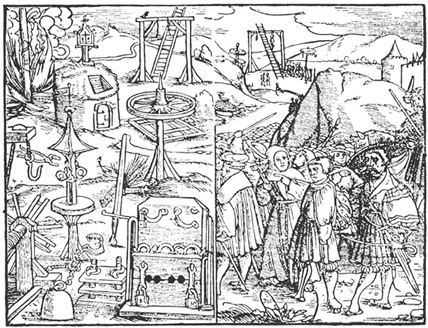

Nr. 183. Galgenberg und Foltergerät.

Nr. 184. Aufknüpfen einer Verbrecherfamilie.

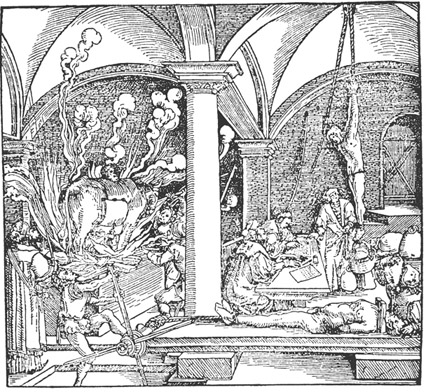

Nr. 185. Burgkmair, Die Folter.

Nr. 186. Gerichtsverhandlung.

Nachdem dieser bedeutende Vorschritt zur Selbständigkeit gemacht war, ergab sich, namentlich bei den Reichsstädten, in eben dem Grade, in welchem die kaiserliche Macht im 13. Jahrhundert sank und die Wohlhabenheit und die Volkszahl der Städte zunahm, ihre Entwicklung zu kleinen republikanischen Gemeinwesen sozusagen von selbst. Hand in Hand mit diesem äußeren Aufschwunge ging eine große innere Reform im Regimente der Stadtgemeinden. Dem aristokratischen, durch die Altburger oder Geschlechter repräsentierten Element der Burgerschaft trat ein demokratisches Element oppositionell und nicht selten blutig feindlich gegenüber. Dieses demokratische Element bestand aus den Zünften, Innungen oder Gilden der Handwerker, welche ursprünglich bloß behufs der Hebung und Wahrung gewerblicher Interessen, behufs des korporativen Gewerbeschutzes gegründet waren, bald aber auch eine politische Bedeutung erlangten. Und zwar rührte dies hauptsächlich davon her, daß auf den Handwerkerzünften die Waffenwucht der Städte beruhte, wenigstens was die Massenhaftigkeit der Wehrfähigkeit betraf. Die Oberalten oder Zunftmeister, welche den Handwerkskorporationen als solchen vorstanden, waren zugleich die Anführer der Mannschaften, welche die rührigen Zünfte in allen Kriegsgefahren stellten. Die Zünfte hatten nicht nur eigene Herbergen zum Tanz und Trunk und zur Besprechung ihrer Angelegenheiten, sie hatten auch eigene Banner und Zeughäuser und waren in Handhabung der Waffen, welcher Übung sie den größten Teil ihrer Freistunden widmeten, wohlgeschult. Ein seiner Mehrzahl nach wehrhaftes Volk hat aber Unterdrückung nie lange ertragen, und die Zünfte wußten die Richtigkeit dieses Erfahrungssatzes dem Patriziat bald begreiflich, handgreiflich zu machen, wie sie denselben auch in blutigen Zügen dem adeligen Raubgesindel auf Brust und Rücken schrieben. Nicht nur errangen die Zünfte nach und nach die Zulassung zum Bürgerrecht, zum Mitgenusse des Gemeindevermögens, zur teilweisen Amtsfähigkeit, sondern ihre Erfolge gingen noch weiter. In sehr vielen Städten wurde nämlich das frühere Verhältnis geradezu umgekehrt, indem die aristokratische Verfassung in eine demokratische verwandelt und an die Stelle des Geschlechterregiments die Zunftregierung gesetzt wurde. Nur in sehr wenigen Städten erhielt sich das Patriziat bis zur Reformationszeit in der Vollgewalt der Regierung, so z. B. in Nürnberg.

So sehen wir das »Volk« der deutschmittelalterlichen Städte aus dem Stande der Hörigkeit zu autonomischem Republikanismus emporsteigen, eine Erscheinung, die ganz eigentümlich in der Geschichte jener Zeit dasteht und auf staatlichem Felde ein höchst merkwürdiges Seitenstück abgibt zu dem reformistischen Drang auf dem religiösen Gebiete. Hüben und drüben war der Gedanke der Emanzipation tätig, hüben und drüben erhob die Freiheit ihr glorreich rebellisches Banner gegen die Erstarrung und den Druck der Romantik. Es hieße aber die Wahrheit mißachten, wollten wir, solchen freudigen Emporwachsens deutscher Bürgerfreiheit gedenkend, nicht einen dankbaren Blick in das Land jenseits der Alpen werfen, von woher offenbar bedeutsame Anregungen zu dem freien und franken Auftreten der bürgerlichen Macht gekommen sind. In Italien war nämlich die Erinnerung an altrepublikanisches Leben nie ganz erloschen, und sie trat mächtig wieder hervor, als der Streit zwischen der päpstlichen Hierarchie und dem kaiserlichen Feudalismus den italischen Städten eine günstige Stellung einzunehmen erlaubte. Der Heldenkampf, welchen die lombardische Bürgerschaft zur Behauptung republikanischer Freiheit gegen die fürstliche Tyrannei der staufischen Kaiser mit abwechselndem Glücke führte, konnte seines Eindrucks auf die deutsche unmöglich ganz verlustig gehen, denn gerade während dieser Kämpfe begann der Handel die deutschen Städte mit den italischen in nähere Beziehung und Berührung zu setzen. Auch fehlte es nicht an einzelnen Sendboten, welche den Samen republikanisch bürgerlichen Sinnes über die Alpen herüberbrachten. Vertriebene Lombarden ließen sich in schweizerischen und anderen süddeutschen Städten nieder, und im fünften Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts predigte der Schüler Abälards, der hochsinnige Märtyrer Arnold von Brescia, im Zürichgau, der damals noch zum alemannischen Lande gehörte, religiöse und politische Freiheit.

Nr. 187. Burgkmair, Strafvollzug.

Wir hätten viele Bände nötig, wollten wir auf die Geschichte der einzelnen deutschen Städte eingehen oder auch nur auf ihre Verfassungen, Denn im ganzen Reiche deutscher Nation gab es ja nicht zwei Städte, welche ihre Verfassung nach völlig übereinstimmenden Normen ausgebildet hatten, obgleich die Grundform allerdings überall dieselbe oder wenigstens sehr gleichartig war. Um aber den Entwicklungsgang städtischer Verfassungen einigermaßen deutlicher zu veranschaulichen, wähle ich ein Beispiel und zwar ein mir gerade zunächst zur Hand liegendes.

Wo die Limmat dem Zürichsee entfließt, stand in der karlingischen Zeit eine königliche Burg und eine Pfarrkirche, zu welcher mehrere Geistliche gehörten, die sich frühzeitig zu einem Chorherrenkonvent zusammentaten. Die Ansiedelung um diese wohlgelegenen Anhaltspunkte her gedieh rasch, als zwei Töchter Ludwigs des Deutschen 853 auf dem gegenüberliegenden Ufer des Flusses die reichsfürstliche Frauenabtei zum Fraumünster gründeten, welche von dem Könige mit Grundeigentum aufs reichlichste ausgestattet wurde, so daß sie bald als eines der angesehensten Stifte im südlichen Deutschland dastand. Schon zu Anfang des 10. Jahrhunderts wurde der offene Ort Zürich mit Ringmauern umgeben und erschien schon im Jahre 929 als Civitas (Stadt, welcher deutsche Ausdruck für den lateinischen übrigens, beiläufig gesagt, erst später aufkam und zwar durch den 1022 gestorbenen St. Galler Mönch Notker Labeo). Die Äbtissin zum Fraumünster ernannte den Schultheiß der Stadtgemeinde. Ihr kam auch die Gerichtsbarkeit und das Münzrecht zu. Die Abtei und mithin auch ihre Stadt waren reichsunmittelbar, die Vogtei über sie war beim Könige selbst, welcher dieselbe durch einen Reichsvogt verwalten ließ. Als 1097 der Thurgau und der Zürichgau zum Herzogtum Zähringen geschlagen wurden, lief Zürich Gefahr, zu einer Landstadt herabzusinken. Die reichsfürstliche Würde der Äbtissin zum Fraumünster, dann mehr noch das Aussterben des herzoglich zähringischen Hauses beseitigten diese Gefahr. In die Jahre 1140-1145 fällt der Aufenthalt Arnolds von Brescia in Zürich, der in religiöser und politischer Hinsicht aufklärerisch wirkte. Wir begegnen bald nachher in der Stadt einem städtischen Ratskollegium, welches aller Wahrscheinlichkeit nach anfänglich nur als Beirat der Äbtissin zu betrachten war, bald aber von der Gotteshausoberin sich mehr und mehr unabhängig machte und allmählich eine rein bürgerliche Stadtbehörde, zuletzt Stadtobrigkeit wurde, die aus der Wahl der Stadtgemeinde, d. h. aus der Wahl der Ministerialen, Ritter und freien Burger hervorging. Nach dem Erlöschen der Zähringer fiel die Reichsvogtei wieder an Kaiser und Reich zurück, und Zürich konnte sich seiner Reichsunmittelbarkeit nun um so mehr erfreuen, als Friedrich II. das Vogtamt meist einem Burger der Stadt übertrug. Ein Jahr nach dem Tode des Kaisers ging in Zürich eine Bewegung vor sich, über die wir nicht recht im klaren sind. Wahrscheinlich war es eine gewaltsame Regung der Demokratie, welche damals die Erweiterung des Rates und wohl auch die Ratsfähigkeit der Kaufleute durchsetzte. Bei der wachsenden Bedeutung des Handels, bei der steigenden Wohlhabenheit seiner Pfleger konnte nämlich die romantisch-adelige Mißachtung des Kaufmannsstandes nicht mehr bestehen. Der Realismus des Besitzes begann während der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in den deutschen Städten überall gegen das aristokratische Vorurteil mit Macht anzukämpfen, und der Gedanke bürgerlicher Freiheit trat der Vorstellung von altgermanischer Adelsfreiheit siegreich gegenüber. Beim Hereinbrechen der Anarchie des Interregnums fand es die Stadt, welche noch keineswegs so in sich erstarkt war, daß sie ganz auf eigenen Füßen hätte stehen können, geraten, um den Schirm eines mächtigen Dynasten in der Nachbarschaft sich zu bewerben, damit derselbe gleichsam die Stelle des kaiserlichen Vogtes verträte. Der Gesuchte fand sich in dem Grafen Rudolf von Habsburg, welcher nachmals zum deutschen König erwählt wurde. Als solcher bestätigte er die Stadt Zürich in ihrer Reichsunmittelbarkeit. Auch sein Sohn, König Albrecht, erwies sich der Stadt gnädig, so daß die Selbständigkeit und Selbstregierung derselben ungehemmt vorschritt. Man erkennt solchen Vorschritt insbesondere aus den Verhandlungen, welche Zürich mit den Habsburgern pflog zur Zeit der Vollstreckung der Blutrache an König Albrechts Mördern. Die Stadt trat hier mächtigen Herren gegenüber schon ganz als selbständige Macht auf. Die Vollziehung des eben erwähnten Blutgerichts kam ihr sehr zu Paß, denn der trotzige Adel der Umgegend wurde dadurch gebeugt und mußte der bürgerlichen Freiheit Raum zu größerer Entfaltung gewähren. Wir übergehen die drohenden, aber glücklich gelösten Verwicklungen, in welche Zürich bei dem Thronstreite zwischen Friedrich von Österreich und Ludwig von Bayern durch seine Anhänglichkeit an den ersteren geriet, um sofort zu der Verfassungsreform zu gelangen, welche unter dem Namen der Brunschen Neuerung bekannt ist. Durch innere Erstarkung, wie durch Bündnisse nach außen, stand die Stadt in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts gesichert und geachtet da, als das Gemeinwesen von dem demokratischen Zuge erfaßt wurde, der ja um jene Zeit überhaupt im deutschen Städtewesen so stark bemerkbar war. Der Drang nach bürgerlicher Freiheit, welcher schon früher die Kaufleute zur Erwerbung politischer Rechte gestachelt hatte, erwachte nun auch in den städtischen, den Banden der Hörigkeit längst entwachsenen Handwerkern. Die Zünfte strebten immer entschiedener nach Gleichberechtigung mit den Geschlechtern und forderten Teilnahme an dem Stadtregiment. In Zürich fand der aufstrebende Kleinbürgerstand ein talentvolles Parteihaupt in dem Ritter Rudolf Brun. Von ihm rührte die zürcherische Verfassung von 1336 her, ein treffliches, der Gerechtigkeit entsprechendes, aber auch der Mäßigung Rücksicht tragendes Werk. Die Geschlechter widerstrebten den Forderungen der Handwerker; allein diese setzten es in einer allgemeinen Bürgerversammlung durch, daß Brun mit diktatorischer Gewalt zum Burgermeister gewählt wurde. Er ging sofort an die Revision der Verfassung und gab mittels derselben dem Gemeinwesen folgende Gestalt. Die Gesamtheit der Burgerschaft, zu welcher nun auch die Handwerker gehörten, wurde in zwei große Klassen geteilt, in die Konstafel und in die Zünfte. Die Konstafel, anderwärts Konstoflerstube oder, wie in Köln, Richerzechheit genannt, umfaßte die vormals ratsfähigen Edelleute und Ritter, die Geschlechter und alle Altburger, die Grundbesitzer, Kapitalisten, Kaufleute, Wechsler, Goldschmiede, Salzleute, Tuchherren, und aus ihr wurden 13 Ratsmitglieder je auf ein halbes Jahr gewählt. Die Handwerker teilte Brun in 13 Zünfte ein, je nach Beruf und Arbeit, wobei es freilich ohne eigentümliche Einteilungsmaximen nicht abging. So umfaßte z. B. die Schmiedezunft nicht nur die Schmiede, Schwertfeger, Kannengießer, Glockengießer und Spengler, sondern auch »die Bader und Scheerer«, die Chirurgen von damals. Die Zunftgenossen jeder Zunft hatten einen Zunftmeister zu wählen, und diese Vorsteher der einzelnen Korporationen waren nicht nur mit der Leitung der besonderen Angelegenheiten derselben betraut, sondern durch sie beteiligte sich der Handwerkerstand auch an dem Stadtregiment, indem die dreizehn Zunftmeister den dreizehn durch die Konstafel ernannten Räten beigesellt wurden und mit denselben zusammen die Stadtobrigkeit bildeten, an deren Spitze der Burgermeister stand. Diese von Kaiser und Reich bestätigte Verfassung Zürichs war zwar keine rein demokratische, verbürgte aber gerade dadurch, daß sie den anderwärts nur allzu häufig vorkommenden Überschreitungen und Übertreibungen des demokratischen Prinzips geschickt vorbeugte, den wachsenden Flor der Gemeinde. Anzumerken ist, daß im allgemeinen das aristokratische Regiment in den süddeutschen Städten länger sich hielt als in den norddeutschen, wo der demokratische Geist viel raschere Vorschritte machte. In der modernen Zeit hat sich dieses Verhältnis bekanntlich geradezu umgekehrt, indem in Süddeutschland oder, genauer, in Südwestdeutschland, der demokratische Geist bedeutend vorschritt, während Norddeutschland aus den mit lutherischer Salbung dick bestrichenen Schranken des beschränkten Untertanenverstandes nur sehr langsam herauszukommen vermochte.

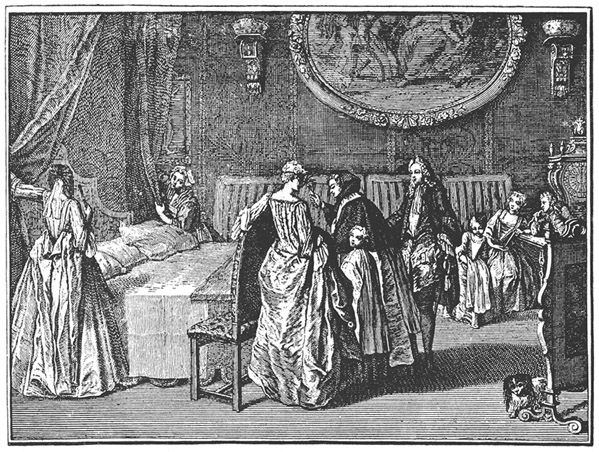

Nr. 188. B. Picart, Das Ehebett wird eingesegnet.

Nr. 189. Schlafraum in einer Herberge.

Nr. 190. Franz Hals, Die Dirne.

Weil wir einmal Zürich zum Beispiel genommen, mag es uns gleich noch zeigen, daß die kühn aufstrebende deutsche Bürgerschaft des Mittelalters auch der allmächtigen Hierarchie gegenüber ihre Würde zu behaupten verstand. In dem großen Kampfe zwischen Kaisertum und Papsttum hielten die deutschen Städte weitaus der Mehrzahl nach treulich das kaiserliche Banner aufrecht und trotzten um ihrer Pflichten gegen das Reich willen päpstlichem Bann und Interdikt, eine viel deutschere Gesinnung an den Tag legend als die deutschen Fürsten, welchen ja die hierarchischen Machenschaften zur Schwächung der Reichsgewalt stets willkommen waren. Zürich wurde, gleich vielen anderen deutschen Städten, um seiner Anhänglichkeit an Friedrich II. willen von Innocenz IV. mit dem Interdikt belegt, nachdem es auch von dem 1245 gebannten Kaiser nicht lassen gewollt. Die Pfaffheit stellte sofort die gottesdienstlichen Verrichtungen ein, im Mittelalter ein furchtbares Zwangsmittel. Die Züricher wendeten sich klagend an den Kaiser und trieben auf dessen Weisung die widerspenstigen Priester scharenweise aus der Stadt, die geistlichen Güter zugleich mit Beschlag belegend. Vor solcher Entschiedenheit krochen die Pfaffen – im Mittelalter kein gehässiges Wort, sondern oft sogar eine amtliche Bezeichnung – zu Kreuze. Es ward unterhandelt, und der Papst wurde von der Geistlichkeit vermocht, das Interdikt faktisch aufzuheben, indem er die Wiederherstellung des Gottesdienstes innerhalb der Stadt gestattete. – Noch weniger als von der Pfaffheit ließen sich die deutschen Bürger von dem Adel im Barte kratzen. Wie sie draußen ihre Warenzüge mit blutigem Ernste gegen die ritterlichen Wegelagerer zu schirmen wußten, so wahrten sie vorkommenden Falles innerhalb ihrer Ringmauern kräftigst das bürgerliche Hausrecht. Auch hierfür bietet eine schweizerische Stadt ein schlagendes Beispiel. Im Jahre 1267 war eine Menge Edelleute in Basel anwesend, um die lustige Fastnacht mitzufeiern. Die Herren wußten ihrer Üppigkeit kein Ziel zu finden und setzten sich namentlich in der Galanterie über die Regeln der Ehrbarkeit hinweg. Das verdroß die Burger von Basel gewaltig, und sie machten keineswegs bloß im Sack eine Faust. Im Gegenteile, sie erhoben sich frischweg, fielen über die galanten Skandalmacher her und verwundeten und töteten eine namhafte Zahl derselben. »Etliche wurden«, erzählt die Chronik, »den schönen Jungfrawlein in dem Schoß zerhawen.«

Nr. 191. Hans Memling, In der Todesstunde.

Das mächtige Hilfsmittel der Assoziation hatte im Innern der Städte so Großes zuwege gebracht, daß sich die Anwendung desselben nach außen in größerem und größten Maßstabe von selbst ergab. Wie sich die Bürger einer Stadt die Sicherheit der Person und des Eigentums gegenseitig verbürgten, so auch die Bürgerschaften verschiedener Städte untereinander. Industrie und Handel, städtischer Nahrungsfähigkeit und Wohlhabenheit reichste Quellen, verlangten gebieterisch eine stärkere Bürgschaft der öffentlichen Sicherheit, als die kaiserlichen Landfriedenerlasse zu bieten vermochten, und als vollends nach dem Untergange der hohenstaufischen Dynastie die Wegelagerung, die brutalste Räuberei, förmlich zu einem adeligen Gewerbe wurde, mußten die gewerbefleißigen Städte, deren politisches Aufstreben dem Adel ohnehin ein Dorn im Auge war, darauf bedacht sein, ihr Hab und Gut, wie das Leben der Ihrigen gegen die Herren »vom Stegreif« zu schützen und ihre politische Existenz vor den Übergriffen geistlich und weltlich fürstlicher Willkür zu sichern. Diese gemeinsame Notwendigkeit führte die berühmten deutschen Städtebünde herbei, welche allerdings zunächst auf gewerblichen und kommerziellen Interessen beruhten, bald aber auch eine große politische Bedeutung erlangten. Das Bürgertum organisierte sich mittels derselben zu einer Macht, deren Geltung über das Weichbild der einzelnen Städte weit hinausreichte. Zu bedauern ist nur, daß diese bürgerlichen Bündnisse ihr heilsames Band nicht dauernd um das gesamte deutsche Land zu schlingen vermochten, daß es die deutsche Bürgerschaft nicht zu einem nationalen Bürgerbunde, sondern nur zu partikularen Bündnissen bringen konnte. Wäre das erstere geschehen, so würde die deutsche Geschichte eine wesentlich andere Gestalt angenommen haben. Die Entfremdung von Nord- und Süddeutschland, so viel deutschen Unglücks leidiger Grund, ließ es aber dazu nicht kommen. Was die süddeutschen Städte angeht, so traten sie zuerst im 14. Jahrhundert zu größeren Bündnissen zusammen. So schlossen schon 1327 die Städte Mainz, Worms, Speier, Straßburg, Basel, Freiburg im Breisgau, Zürich, Bern, Solothurn, Konstanz, Überlingen, Lindau und Ravensburg unter sich und mit den Landleuten von Uri, Unterwalden und Schwyz, dann mit den Grafen von Kyburg und von Montfort, wie mit dem Bischof von Konstanz, einen Bund zur Wahrung des Landfriedens. Einen noch mächtigeren gingen die rheinischen, fränkischen und schwäbischen Städte später ein, und dieser empfing die Blut- und Feuertaufe in dem großen Städtekrieg, in welchem 1388 der langgenährte brennende Haß der hohen und niedern Junkerschaft gegen das Bürgertum so recht zum Ausbruch kam, und der Süddeutschland mit aller Drangsal der barbarischen mittelalterlichen Kriegführung heimsuchte. Er wurde, obgleich die Bevölkerung und Waffentüchtigkeit der Städte schon so groß war, daß einzelne, wie z. B. Augsburg und Straßburg, an 40 000 Streiter ins Feld stellen konnten, im ganzen von den Bürgern nicht eben glücklich geführt und kostete die Stadtgemeinden schwere Opfer an Menschen und Geld. Zum Glücke für die damals ernstlich bedrohte bürgerliche Freiheit wurde die süddeutsche Aristokratie zur selben Zeit durch die Bewohner der schweizerischen Berge derart gedemütigt, daß ihr die Kraft und Macht zur umfassenden Wiederherstellung der Feudalwirtschaft fehlte.

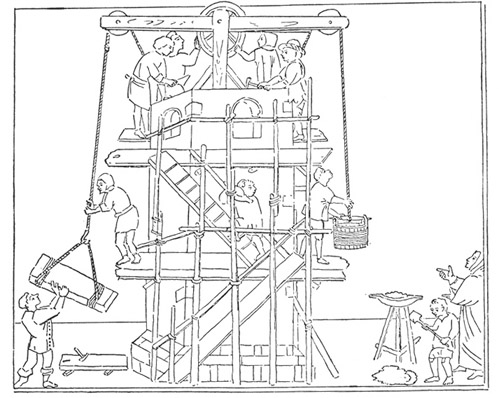

Nr. 192. Baugerüst.

Die norddeutschen Städtebünde sind oder vielmehr der eine große Hansebund ist von älterem Datum als die bürgerlichen Konföderationen Süddeutschlands. Der Ursprung der Hansa ist in Flandern zu suchen. Von dorther stammt auch das Wort, welches ursprünglich eine Abgabe bedeutete, in der Folge aber eine Verbindung, deren Mitglieder zu einem gemeinschaftlichen Zwecke Beisteuern hergaben. Die flämische Hansa, deren Mittelpunkt Brügge, kam über die kaufmännische Stellung und Geltung nicht hinaus, ihre deutsche Nachahmerin aber gelangte zu einer Ausdehnung und Machtfülle, vermöge welcher sie eine Zeitlang nicht nur den deutschen, sondern auch den skandinavischen Norden beherrschte. Den Grund zu solcher Bürgermacht legte das 1241 zwischen Hamburg und Lübeck geschlossene Schutz- und Trutzbündnis, welchem sechs Jahre später Braunschweig und bald auch Bremen beitrat. Haupt- oder Vorort des hanseatischen Bundes, welcher sich in den Ost- und Nordseeländern weit nach Nordosten und Westen und südwärts weit ins deutsche Binnenland ausbreitete, war Lübeck. Hier wurden die von drei zu drei Jahren stattfindenden Bundestage abgehalten, hier war auch das Archiv des Bundes aufbewahrt. Die fünfundzwanzig Städte, welche dem gewaltigen Bündnis, der großartigsten organisatorischen Tat des deutschen Bürgertums, allmählich beitraten, waren nach Kreisen eingeteilt. Jedem Kreis, deren es vier gab, stand eine sogenannte Quartierstadt vor: Lübeck, Köln, Braunschweig, Danzig. Die zu Köln 1364 beratene und beschlossene Bundesakte verlieh dem Bunde seine feste Gestaltung nach innen und außen. Ausdehnung und Schutz der Gewerbe und des Handels im Inland und in der Fremde (zu London, Brügge, Bergen und Nowgorod waren große hanseatische Kontore und Faktoreien errichtet), strenge Handhabung des Rechtes in den Bundesstädten, Mehrung und Wahrung bürgerlicher Freiheit, das war der Zweck der Hansa. Er wurde erreicht und noch mehr. Schon im 14. Jahrhundert nahm die Hansa eine politische Stellung ein, welche an tatsächlicher Bedeutung die des damaligen deutschen Kaisertums weit hinter sich ließ. Durch Handel und Waffen beherrschte der Bund den ganzen Norden, machte die Könige von Norwegen, Schweden und Dänemark von sich abhängig, nahm und verlieh Kronen. Was später für so lange Zeit nur ein Traum patriotischer Herzen, eine deutsche Orlogsflotte, war damals eine gewaltige Wirklichkeit. Die Hansa ließ ihre Kriegsflagge siegreich auf den Meeren wehen, und wie sie das Land innerhalb der weiten Grenzen ihrer Wirksamkeit von Landfriedensbrechern und Stegreifrittern reinigte, so säuberte sie die See von Piraten, besonders von dem gefürchteten Seeräuberbunde der Vitalienbrüder, welche im Mittelalter die Rolle der späteren Flibustier spielten. Ihre zivilisierende Mission hat sie auch durch Anlegung von Landstraßen, wofür sonst in jener Zeit soviel wie gar nichts geschah, und durch Ziehung von Kanälen bewährt. Aber es darf nicht verschwiegen werden, daß der hanseatischen Handelspolitik wie das Weitstrebende so auch das Engherzige, Krämerhafte und Egoistische anhaftete. Auf den großartigen Aufschwung, welchen die Hansa unter Führung des gewaltigsten Mannes, den das deutsche Bürgertum hervorgebracht hat, in den drei ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts nahm, werden wir im zweiten Buche zu sprechen kommen.

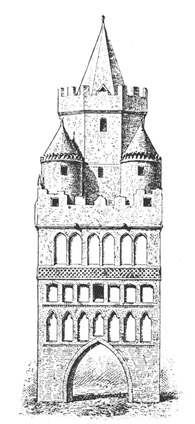

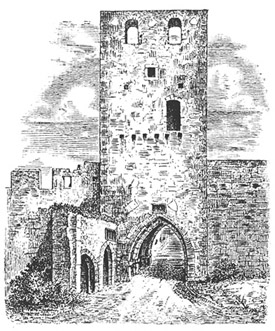

Nr. 193. Torturm zu Königsberg N. M.

Nr. 194. Kölner Tor zu Aachen.

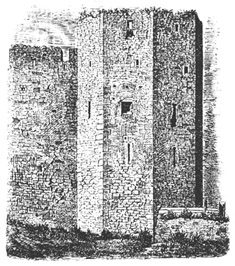

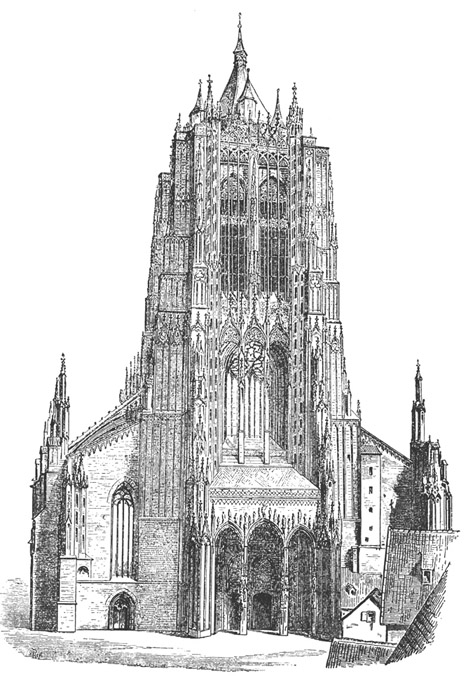

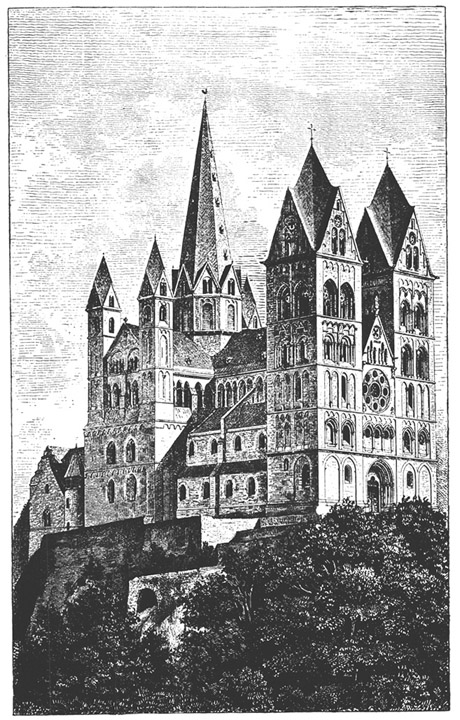

Das äußere Bild der deutschen Städte blieb vom 13. bis ins 15. Jahrhundert, wo die Anwendung des Feuergeschützes bei Belagerungen verstärkte und vervielfachtere Befestigungen (Bastionierung) hervorrief, so ziemlich dasselbe. Das ganze »Weichbild« der Stadt umzog ein Graben, dessen Zugänge mit Auslugern besetzte Türme und Warten verteidigten und hinter dem sich Wall und Ringmauer erhoben, letztere mit Zinnen gekrönt, in Zwischenräumen von runden oder eckigen Türmen überragt und von starkverwahrten Toren mit Zugbrücken unterbrochen. Was das Innere der Städte betrifft, so änderte sich dasselbe im Vorschritte der Zeit schon deshalb bedeutend, weil das zu Anfang des 13. Jahrhunderts noch aus Holz und Lehm, Stroh und Rohr bestehende Baumaterial allmählich dem solideren steinernen Platz machte. Ungeheure Feuersbrünste, welche oft den größten Teil der Städte in Asche legten und bei dem anfänglichen Mangel der Häuser an Rauchfängen und Schornsteinen ebenso leicht entstanden, als sie durch das ältere Baumaterial rasch fortgeleitet wurden, drängten den Bürgern mehr noch als der erwachende Geschmack am Schöneren und Solideren die Verwendung der Bruch- und Backsteine auf. Es währte jedoch lange, bis auch die Privathäuser aus diesem in manchen Gegenden kostspieligen Material erbaut wurden; vorerst begnügte man sich, die Kirchen, Münz-, Zoll- und Warenhäuser, Kauf- und Waghäuser, Kaufmannshallen und Fleischbänke, endlich die Rathäuser, in deren Erdgeschossen die vielbesuchten »Ratskeller« sich befanden, aus Stein zu erbauen, und der architektonische Aufwand, welcher insbesondere an Münstern und Rathäusern entfaltet wurde, darf uns nicht verleiten, daraus sofort auch auf die bürgerlichen Privatwohnungen jener Zeit einen Schluß zu ziehen. Es ist nämlich ein schöner Zug des mittelalterlichen Bürgertums gewesen, daß es gleich den Griechen und Römern seine öffentlichen Gebäude in großem Stil erbaute und mit Pracht ausstattete, während es sich in der eigenen Wohnung noch lange unbequem und nach unseren Begriffen sogar höchst ärmlich behalf. Selbst in einer so bedeutenden Stadt wie Frankfurt a. M. sind die Privathäuser bis gegen das Ende des 14. Jahrhunderts fast durchweg nur mit Stroh- oder Schindeldächern versehen gewesen, und erst zu Anfang des genannten Jahrhunderts kamen daselbst Schornsteine auf, während bis dahin der Rauch seinen Ausgang durch ein im Dache befindliches Loch hatte suchen müssen. Die hierdurch veranlaßten Brandgefahren waren um so bedrohlicher, als die Löschanstalten sich in sehr primitivem Zustande befanden. Die Stellen der Feuerspritzen mußten Feuereimer versehen, denn erstere kamen erst im 16. Jahrhundert auf und blieben bis weit ins 17. hinein von sehr unvollkommener Bauart. In Augsburg wird eine Feuerspritze zuerst im Jahre 1518 namhaft gemacht. Die älteste Feuerlöschordnung in Deutschland war vermutlich die zu Frankfurt im Jahre 1439 aufgestellte.

Im Vorschritte des Mittelalters gingen nun aber, wie in der gesamten städtischen Lebensführung, so auch in der bürgerlichen Bau- und Wohnart große Veränderungen vor sich. Es entstanden stolze patrizische Paläste, welche der Handelsreichtum mit allem Luxus des 14. und 15. Jahrhunderts ausschmückte, mit kostbarem Getäfel und Schnitzwerk, mit reichem Mobiliar und farbenbunten Teppichen, mit zierlichen Glasfenstern und mit »Tresuren«, welche unter der Last silberner und goldener Gefäße sich bogen. Solch einem Hause durfte natürlich auch der wohlversehene Weinkeller nicht fehlen, während der Handwerkerstand auf seinen Zunftstuben noch fortwährend mit dem Genusse des altnationalen Bieres sich begnügte. Im allgemeinen erhielten die Städte schon dadurch ein wohnlicheres und reinlicheres Aussehen, daß man in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts anfing, die stehenden Mistpfützen vor den Häusern durch Anlegung von Gossen abzuleiten und zu gleicher Zeit an vielen Orten die Pflasterung der Straßen begann. Wir haben nämlich ganz bestimmte Spuren, daß diese wichtige Arbeit in mehreren deutschen Städten weit früher vorgenommen wurde, als man gewöhnlich annimmt; wir besitzen schriftliche Zeugnisse, daß gerade solche deutsche Städte, deren Gassen in späterer Zeit wieder im Kote schwammen, schon ausgangs des 13. und anfangs des 14. Jahrhunderts das von Paris um 1185 gegebene Beispiel der Straßenpflasterung alsbald nachahmten, wo nicht vorwegnahmen.

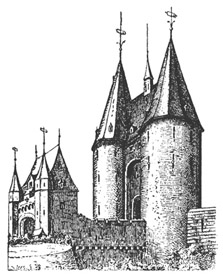

Nr. 195. Turm in Prenzlau.

Nr. 196. Turm in Bertholdsdorf.

Von einer planmäßigen Anlage der mittelalterlichen Städte war in ihrer überwiegenden Anzahl gar nicht die Rede. Bei ihrer Entstehung verdrängte die Notwendigkeit nahen und nächsten Beisammenseins zu Schutz und Trutz, also möglichst enge Anlehnung an die Schirm gewährende Burg oder Abtei jede andere Rücksicht. Spätere Ansiedler wollten natürlich dieses Schirmes auch möglichst genießen, und so ballten sich die alten Städte zu Häuserklumpen zusammen, zu einem »labyrinthischen Gewirre«, durch welches enge, krumme, feuchte Gassen sich hinwanden. Ein ziemlich anschauliches Bild dieser mittelalterlichen Gassenenge, Gassenfeuchtigkeit und Gassenfinsternis bieten die hier und da noch ganz oder teilweise erhaltenen »Judengassen«, in welche das Volk Israel in den Städten zusammengepfercht war. Indessen stößt uns doch schon im 12. Jahrhundert da und dort eine städtische Bauordnung auf, wie z. B. in Köln und Straßburg, wo Vorkehrungen getroffen wurden gegen das »Übergezimbere«, d. h. gegen das von Stockwerk zu Stockwerk immer weiter in die Gassen Hereinragenlassen der Häuser, wodurch Licht und Luft beeinträchtigt ward. Später wurde namentlich in den Reichsstädten, wo ja auch für die Rechtspflege am besten gesorgt war, eine ziemlich strenge Baupolizei gehandhabt. Die besseren bürgerlichen Wohnhäuser hatten gemeiniglich eine große Hausflur, welche zur Lagerung von Waren u. dgl. m. diente, breite Treppen, große Korridore (Lauben) als Tummelplätze für die Jugend bei schlechter Witterung, dagegen in der Regel ziemlich enge Stuben und Kammern. Wie rasch oft eine Stadt ihr Aussehen änderte, mag uns abermals Zürich beweisen. Noch zu Anfang des 15. Jahrhunderts waren daselbst wenige Häuser aus Stein gebaut. Das Rathaus sogar, dessen Erbauung ins Jahr 1402 fiel, bestand ganz aus Holz. Es hatte Fenster aus Tuch, welche erst lange nachher mit gläsernen vertauscht wurden. Im Jahre 1430 wurde der erste Brunnquell mittels Teucheln in die Stadt geleitet und der erste Röhrbrunnen erbaut. Ganz anders schon lautet ein Bericht aus der zweiten Hälfte des nämlichen Jahrhunderts. Der Bürgermeister Hanns Waldmann hatte die Beute aus den burgundischen Kriegen auch für die bauliche und häusliche Einrichtung seiner Stadt nutzbar zu machen gewußt. Schon um 1480 finden wir, daß »die Gebäude aus gevierten Steinen aufgeführt und von außerordentlicher Höhe sind. Die Zimmer sind mit Holz gefüttert; man trifft Sommer- und Winterzimmer, Säle, Säulengänge, Ruhebetten, alles mit bewunderungswürdiger Verzierung. Die Straßen sind schön, nicht breit, aber mit gebackenen Steinen glatt gepflastert.« Die städtische Tracht im 14. Jahrhundert wird uns von einem Züricher also geschildert: »Der Oberrock, ohne Ärmel und Knöpfe, langte zu den Füßen hinab und war am Halse genau überschlagen. Die Frauenspersonen trugen ihn etwas weiter und länger, mit einem Gürtel geschürzt. Der Arm in dem engen Ärmel des Wamses stieg aus einem weitern offenen Umschlag hervor. Das Haupt war entblößt; Mützen und Hüte trugen nur angesehenere Herren. Die Frauenspersonen unterschieden sich von den Männern durch langes Haupthaar, das in Locken um die Schultern floß, gewöhnlich mit einem Kranze umwunden. In der Trauer war die Stirne mit Leinwand verhüllt. Um die Schultern wallte den Rücken hinab bei Manns- und Weibspersonen ein weiter Mantel. Von Gold, Silber, Seide und Edelsteinen sah man beinahe noch nichts. Gugelmützen kamen um 1350 auf, damalen waren auch Schnabelschuhe und Schellentracht üblich, und nicht lange nachher verkürzte man den Mannsrock, um die bunten Hosen sichtbar zu machen. Von der Kappe flossen den Rücken hinab zween Zipfel bis an die Fersen. Mehr als eine Handbreit war der Weiberrock vorn beim Halse geöffnet. Hinten war eine Haube genäht, eine Elle lang und noch länger. Auf den Seiten war der Rock geknöpfelt und geschnürt. Die Schuhe waren auf eine Art gespitzt, daß man etwas in die Spitze hineinschieben konnte. Der Oberschuh war geklöppelt und genestelt.« Frühe schon wurde jedoch die Einfachheit dieser Tracht durch wachsenden Luxus verdrängt, und die Bürgerfrauen wetteiferten mit den Edeldamen in der Hingabe an kostbare und nicht immer züchtige Moden. Schon um 1220 zogen sie in Mainz beim Kirchgange gern eine lange Schleppe am Kleide hinterdrein und machten sich wenig daraus, daß die Prediger gegen diesen »Pfauenschweif« eiferten und behaupteten, »dies sei der Tanzplatz der Teufelchen, und Gott würde, falls die Frauen solcher Schwänze bedurft hätten, sie wohl mit etwas der Art versehen haben.« Der Kölner Gottfried Hagen, welcher im 13. Jahrhundert seine Stadtchronik schrieb, erwähnt der Hüte mit Pfauenfedern (»pauwinhude«) als Kopfschmuck vornehmer Bürger. Die städtische Geistlichkeit muß zur Förderung des städtischen Kleiderluxus frühe beigetragen haben; denn es existiert ein Mandat des Bischofs Johann von Straßburg aus dem Jahre 1317, welches dem Klerus bei Strafe des Bannes befiehlt, der grünen, gelben und roten Schuhe sich zu enthalten. Beim Übergange vom 14. ins 15. Jahrhundert scheint schwarz als Amtstrachtsfarbe der Ratsherren in den deutschen Städten schon ziemlich allgemein stehend gewesen zu sein. Wie schnell und wie sehr der städtische Kleiderluxus sich steigerte, bezeugt der Umstand, daß wir von der Mitte des 14. Jahrhunderts an städtische Luxusgesetze und »Kleiderordnungen« treffen, welche letztere, von da ab immer häufiger erlassen, dem übertriebenen Aufwand in kostbaren Stoffen wie der einreißenden Zuchtlosigkeit im Schnitte steuern sollten, deren wir bereits bei einer früheren Gelegenheit gedacht haben.

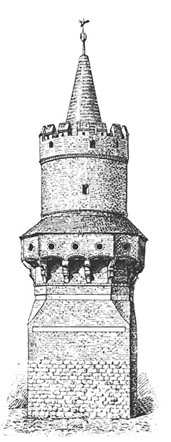

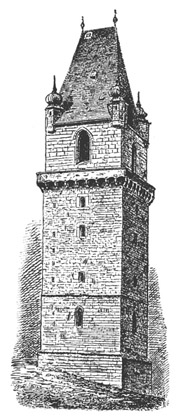

Nr. 197. Torturm zu Eggenburg.

Nr. 198. Mauerturm zu Hainburg.

Nr. 199. Münster zu Ulm in seiner früheren Gestalt.

Es sind uns aus dem 15. Jahrhundert viele Berichte von Einheimischen und Fremden aufbewahrt, welche sich über die damaligen baulichen und sozialen Zustände deutscher Städte auslassen. Nürnberg z. B. galt für das Ideal einer schönen mittelalterlichen Stadt, und noch jetzt läßt es uns ja vor allen deutschen Städten die bürgerliche Architektur jener Zeiten mit ihren gezackten Giebeln, Ecktürmchen, Söllern und Erkern bewundern. Italiener behaupteten damals, eine reizendere Stadt als Köln gäbe es nicht. Ebenso wurden Mainz, Worms, Speier, Trier, Straßburg, Basel, Aachen, Frankfurt, Lübeck, Bremen, Soest, Prag, Breslau und andere gerühmt. Noch im 16. Jahrhundert hatte nach dem Urteil des berühmten Franzosen Montaigne Augsburg an Schönheit den Vorzug vor Paris. Der geschmeidige Südländer Äneas Silvius Piccolomini, nachmals Papst Pius II., weiß des Lobes deutscher Städteschönheit und deutschen Städtereichtums kein Ende zu finden. Allerdings mag ihn seine italische Einbildungskraft zu argen Übertreibungen verleitet haben, wenn er z. B. ausruft: »Wo ist ein deutsches Gasthaus, wo man nicht aus Silber äße? Wo ist eine, nicht adelige, sondern bürgerliche Frau, die nicht von Gold schimmerte?« Das ist, insbesondere was die Gasthäuser angeht, geradezu märchenhaft, denn wir wissen bestimmt, daß die meisten deutschen Wirtshäuser damals und noch lange nachher in einem sehr verwahrlosten Zustande sich befanden. Piccolominis Beschreibung von Wien jedoch, welche er im sechsten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts entwarf, wird auch von anderer Seite bestätigt, z. B. von Bonfini, der die Stadt im Jahre 1490 sah und so schilderte: »Die Stadt liegt in einem Halbmond an der Donau, die Stadtmauer hat wohl bei 5000 Schritte und doppelte Wälle. Wie ein Palast liegt die eigentliche Stadt inmitten ihrer Vorstädte, deren mehrere an Schönheit und Größe mit ihr wetteifern. Jede Wohnung hat ihr Sehenswertes, ihr Denkwürdiges. Fast jedes Haus hat seinen Hinterhof und seinen Vorhof, weite Säle, aber auch gute Winterstuben. Die Gastzimmer sind gar schön getäfelt, herrlich eingerichtet und haben Öfen. In alle Fenster sind Gläser eingelassen, viele sehr schön bemalt, durch Eisenstäbe gegen Diebe geschützt. Unter der Erde sind weite Weinkeller und Gewölbe; diese sind den Apotheken, Warenniederlagen, Kramläden und Mietwohnungen für Fremde und Einheimische gewidmet. In den Sälen und Sommerstuben hält man so viele Vögel, daß der, so durch die Straßen geht, wohl wähnen möchte, er sei inmitten eines grünen lustigen Waldes. Auf den Gassen und Marktplätzen wogt das lebendigste Treiben. Vor dem letzten Kriege wurde ohne Kinder und unerwachsene Jugend 50 000 Seelen und 7000 Studenten gezählt. Ungeheuer ist der Zusammenfluß der Kaufleute, auch wird hier massenhaft viel Geld verdient. Wiens ganzes Gebiet ist nur ein großer herrlicher Garten, mit schönen Rebhügeln und Obstgärten bekrönt, mit den lieblichsten Landhäusern geschmückt.« Nun aber die Kehrseite der Münze, welche uns aus der Beschreibung Wiens durch Äneas Silvius stark genug entgegentritt. Wir erfahren da, daß es (und sicherlich nicht nur in Wien, sondern in vielen deutschen Städten in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts) mit der vielbelobten bürgerlichen Sparsamkeit, Ehrbarkeit und Zucht im Mittelalter gar übel aussah, ebenso mit dem öffentlichen Frieden. »Tag und Nacht, erzählt unser Gewährsmann, wird in den Straßen wie in einer Schlacht gekämpft, indem bald die Handwerker gegen die Studenten, bald die Hofleute gegen die Bürger, bald die Bürger gegeneinander die Waffen erheben. Eine kirchliche Feierlichkeit endigt selten ohne blutige Schlägerei, und Mord und Totschlag sind häufig. Schier alle Bürger halten Weinhäuser und Tavernen, in welche sie Zechgesellen und ›lichte Fröwlein› (so nennt der alte Übersetzer des Äneas Silvius die Freudenmädchen) hineinrufen. Das Volk ist ganz dem Leibe geneigt und ergeben und verpraßt am Sonntag, was es die Woche über verdient hat. Die Anzahl öffentlicher Dirnen ist sehr groß, und nur wenige Frauen lassen sich an einem Manne genügen. Häufig kommen Edelleute zu schönen Bürgerfrauen. Dann trägt der Mann Wein auf, den vornehmen Gast zu bewirten, und läßt ihn hierauf mit der Frau allein. (Man sieht, die Wiener Bürger waren »erhabener über Vorurteile« als die Baseler.) Die alten reichen Kaufleute nehmen junge Mägde zur Ehe, und diese heiraten, zu Witwen geworden, alsbald ihre Hausknechte, mit denen sie schon lange zuvor ›des Ebruchs oft gehept hand›. Man sagt auch, daß viele Weiber ihrer überlästigen Männer durch Gift sich entledigen, und gewiß ist, daß Bürger, welche den unzüchtigen Umgang ihrer Frauen und Töchter mit Hof Junkern nicht leiden wollen, häufig von diesen ungestraft umgebracht werden.«

Nr. 200. Kapelle zu Lorsch.

Nr. 201. Ruinen der Barbarossapfalz in Gelnhausen.

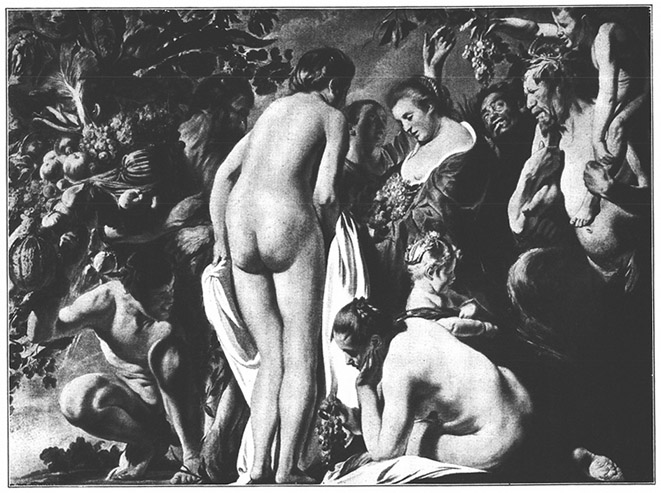

Wir wollen durchaus nicht behaupten, daß diese Wienerische Sittenschilderung in ihrem ganzen Umfange auf alle oder auch nur die meisten deutschen Städte jener Zeit anwendbar sei. Allein manche Seite der beschriebenen Umstände machte sich doch überall bemerkbar. Der städtische Wohlstand reizte zu einem Lebensgenusse, welcher nicht selten in gröbste Völlerei ausartete. Die Männer entwickelten eine furchtbare Virtuosität im Trinken, und wir erstaunen über die Quantitäten geistiger Getränke, welche sie zu sich nehmen konnten. Ist es doch kaum glaublich, daß z. B. in Zürich bei dem althergebrachten Frühlingsfest, genannt das Sechseläuten, auf den Trinkstuben der Zünfte auf jeden Mann 16 Maß Wein gerechnet wurden. Ebenso maßlos wurde der Wollust gefrönt. Schon die Tänze des späteren Mittelalters waren, wie wir gesehen, sehr frech und unzüchtig. Auch in den Städten war es üblich, daß die Tänzer oft mehr als halbnackt in den Reihen sich stellten und ihre Tanzkunst besonders in dem berüchtigten »Umbwerfen« zu erweisen suchten, welches darin bestand, daß der Tänzer seine Tänzerin in einer Stellung zu Boden warf, welche ihren Körper zuchtlos entblößte. Vergeblich schritten die Obrigkeiten gegen diesen Unfug ein. Auch die öffentlichen Badhäuser der Städte, in welchen Männer und Frauen, Mädchen und Jünglinge, Mönche und Nonnen untereinander badeten und die beiden Geschlechter häufig splitternackt sich begegneten, konnten zur Hebung der Keuschheit gewiß nicht beitragen.

Nr. 202. Kaiserstatue am Bremer Rathaus.

An den Stätten der Gesundbrunnen zeigte sich das spätere mittelalterliche Badeleben in seiner ganzen Ausgelassenheit. So besitzen wir eine von dem Italiener Poggio im Jahre 1417 nach eigener Anschauung entworfene Schilderung des Gebarens der Badegäste zu Baden im Aargau, wo in den zahlreichen Herbergen Krieger und Staatsmänner, Kaufleute und Handwerker, Domherren, Äbte und Äbtissinnen, Mönche und Nonnen von weitumher sich zusammenzufinden pflegten. Da erschöpfte man alle Arten von Vergnügungen bis zu völliger Zügel- und Zuchtlosigkeit. In der Morgenfrühe waren die Bäder am belebtesten. Wer nicht selber badete, stattete seinen badenden Bekannten Besuche ab. Von den um die Bäder laufenden Galerien herab konnte er mit ihnen sprechen und sie auf schwimmenden Tischen essen und spielen sehen. Schöne Mädchen baten ihn um Almosen und warf er ihnen Münzen hinab, spreiteten sie, dieselben aufzufangen, wetteifernd die Gewänder aus und enthüllten dabei üppige Reize. Blumen schmückten die Oberfläche des Wassers, und oft hallten die Gewölbe wider von Saitenspiel und Gesang. Mittags, an der Tafel, ging nach gestilltem Hunger der Becher so lange herum, als der Magen den Wein vertrug oder bis Pauken und Pfeifen zum Tanze riefen. Da begann dann das wilde, erhitzte Blut so recht sich auszutoben; man drehte sich und sprang, damit entweder die vielfach zerschlitzten Beinkleider der Tänzer oder die in Unordnung geratenen Röcke der »umbgeworfenen« Tänzerinnen unzüchtige Anblicke gewähren und dadurch lautes Lachen erregen sollten. Sicherlich war Poggio berechtigt, seiner Schilderung dieses Badener Badelebens die schalkhaften Worte beizufügen: »Nulla in orbe terrarum balnea ad foecunditatem mulierum magis sunt accommodata.«

Nr. 203. Statuen eines Fürstenpaares (Naumburger Dom).

Die häufig erlassenen furchtbar strengen städtischen Strafgesetze gegen die Notzucht (»Notnumpft«) zeigen, daß die Begierde sogar auf öffentlicher Straße der Städte häufig genug zu viehischen Ausbrüchen kam. Gewerbsmäßige Prostitution wurde überall als ein notwendiges Übel erkannt, ja sogar von Obrigkeits wegen aufgemuntert, während in früherer Zeit überführte Kupplerinnen als »Verschänderinnen« anderer Frauen lebendig begraben wurden. Der Name der mittelalterlich deutschen Bordelle, »Frauenhäuser«, stammt aus der karlingischen Zeit, wo er aber die spätere Bedeutung nicht hatte, wie damals auch das von dem angelsächsischen Wort Borda (Haus) abgeleitete Bordell einfach Häuschen bedeutete. Weil jedoch schon die karlingischen Gynäceen (Frauenhäuser) die Schauplätze vieler Liebesabenteuer gewesen waren, so trug das spätere Mittelalter den Namen auf die Stätten feiler Lust über. Man nannte diese aber auch »offene oder gemeine Häuser«, »Jungfernhöfe«, »Häuser der gelüstigen Fräulein« und ihre Bewohnerinnen »offene Weiber«, »Frauenhäuserinnen«, »törichte Dirnen«, »fahrende Frauen«. Die Frauenhäuser waren Eigentum der Stadt und wurden von dieser an den »Frauenwirt« (Ruffian) oder die »Frauenwirtin« verpachtet gegen einen bestimmten wöchentlichen Zins. Oft war auch der schmähliche Ertrag dieser Institute landesherrliches Regal, eine Einkommensquelle geistlicher und weltlicher Dynasten. Die Stellung der Frauenhäuserinnen war nach den verschiedenen Städten sehr verschieden. Wenn sie an einem Orte sehr hart gehalten, dem Henker zur Aufsicht übergeben und auf dem Schindanger begraben wurden, so genossen sie an anderen wieder große Vorrechte, wurden mit dem Bürgerrecht beschenkt, durften bei städtischen Festen und Tänzen mit Blumensträußen geschmückt erscheinen, durften einen Zunft- und Gewerbszwang ausüben und, wie die Handwerker jeden Nichtzünftigen als »Bönhasen« verfolgten, so ihrerseits nicht befugte Bordelle zerstören und »Bönhäsinnen« aus der Stadt jagen. Meistens waren sie angehalten, eine eigentümliche Kleidung zu tragen: z. B. in Leipzig gelbe Mäntel mit blauen Schnüren, in Bern und Zürich rote Mützen, in Augsburg einen grünen Streifen am Schleier, andernorts grüne Röcke. Größere Städte wie Wien, Leipzig, Augsburg, Frankfurt u. v. a., hatten mehrere Frauenhäuser, aber auch ganz kleine Stadtgemeinden besaßen in der Regel wenigstens eins. War doch, um nur ein derartiges Beispiel anzuführen, sogar die kleine Landstadt Winterthur, welche noch jetzt nicht mehr als etwa 13 000 Einwohner zählt, schon 1468 mit einer solchen Anstalt versehen. Die Stadtmagistrate ließen es sich angelegen sein, das Frauenhauswesen nach festen Normen zu regeln und mit deutscher Gründlichkeit Methode in die Ausschweifung zu bringen. An Vorabenden von Sonn- und Festtagen, wie an diesen selbst, sollten die Frauenhäuser wenigstens vormittags geschlossen sein. Ehemänner, Pfaffen und Juden sollten keinen Zutritt haben, allein nur in Beziehung auf die letzteren wurde dies Gesetz strenge gehandhabt und zwar so streng, daß Fälle bekannt sind, wo der betroffene Jude mit dem Tode bestraft wurde, wie man auch der Buhlschaft mit Jüdinnen überwiesene Christen hinrichtete. Nur fremde, d. h. nicht aus der Stadt gebürtige Mädchen sollten den Dienst im Frauenhause verrichten, Ehefrauen gar nicht zugelassen werden. Allein dieses Verbot scheint nicht selten umgangen worden zu sein. Denn uns ist urkundlich bezeugt, daß um 1476 zu Lübeck vornehme Bürgerinnen, das Antlitz unter dichtem Schleier bergend, abends in die Weinkeller gingen, um an diesen Orten der Prostitution unerkannt messalinischen Lüsten zu frönen. Das Verhältnis des Frauenwirts zum Magistrat und das der offenen Weiber zu dem ersteren war des ausführlichsten bestimmt. Die Stadtobrigkeit kümmerte sich sogar um die den gelüstigen Fräulein vom Frauenwirt zu reichende Kost. »Er soll,« so heißt es in der Ordnung des Frauenhauses von Ulm, »ainer yeden Frawen in seinem Haws wonend das mal umb sechs Pfennig geben und sie damit höher nit staigern und ir aber über yedes mal, so man Fleisch essen soll, geben zwu rieht oder trachten von Fleisch, mit namen suppen und fleisch, und ruben oder Kraut und fleisch, welches er dann nach Gestalt und Gelegenheit der Zeit fügklichen und am bösten gehaben mag, und aber am Sonntag, am Afftermontag und am Dornstag zur Nacht, so man also Fleisch ysset, für der ytzgemelten rieht oder trachten aine, ain gebrattenes oder gebachens dafür, wa Er das gebratens nicht gehaben mochte.« Und noch um anderes sorgte der wohllöbliche Magistrat. »Ain yede Fraw, so nachts ain Mann bey ir hat, soll dem Wiertt zu Schlaffgeldt geben ainen Kreutzer und nit drüber, und was jr über dasselbige von dem Mann, bei dem siy also geschlaffen hatt, wirdt, das sol an jhren Nutz kommen.« Häufig erhoben die offenen Frauen Klage bei der Stadtobrigkeit wegen Beeinträchtigung ihres Gewerbes durch heimliche, d. h. nicht in den Frauenhäusern wohnende Konkurrentinnen. So richteten die »gemeinen Frauen im Tochterhause zu Nürnberg« im Jahre 1492 eine de- und wehmütige Bittschrift um Abstellung der Winkelprostitution an den Rat, bittend: »solches um Gottes und der Gerechtigkeit willen zu strafen und solches hinfüro nicht mehr zu gestatten, denn wo solches hierfüro anders als bishero gehalten werden sollte, müßten wir Armen Hunger und Kummer leiden.« Bei allen Festen und sonstigen Versammlungen strömten Scharen von Lustdirnen zusammen. Bei dem Reichstage zu Frankfurt 1394 waren 800 fahrende Frauen anwesend. Noch bessere Geschäfte machten sie bei Kirchenversammlungen. Das 1414 zu Konstanz eröffnete Konzil hatte an 1500 Dirnen herbeigelockt, und einer Nachricht zufolge verdiente sich eins dieser Geschöpfe bei dieser Gelegenheit die für jene Zeit höchst beträchtliche Summe von 800 Goldgulden. Da die Frauenhäuser für dienlich »zu besserer Bewahrung der Ehe und der Ehre der Jungfrauen« erachtet wurden, so wurde die ganze Sache mit einer für unsere Sitten höchst anstößigen Offenheit und Unbefangenheit behandelt, und ein Kaiser (Sigismund) wußte es dem Berner Stadtmagistrat öffentlich Dank, daß dieser dem kaiserlichen Gefolge einen dreitägigen unentgeltlichen Zutritt im Frauenhause der Stadt gestattet habe. Es wurde auch durch ganz Deutschland und nach auswärts (vornehmlich nach Venedig, London und Bergen) ein schwunghafter Handel mit »schöner Ware« betrieben, und vor allen begehrt waren die schwäbischen und sächsischen Mädchen.

Nr. 204. Münster Karls d. Gr. in Aachen.

Wie es scheint, hatten die Frauenhäuser, in welchen neben der Wollust auch die Trinksucht und Spielwut ihre Orgien feierten, wenigstens das Gute, daß sie zur Verhütung des Kindermordes beitrugen. Dieses Verbrechen kam allerdings im Mittelalter nicht häufig vor, was sich schon daraus schließen läßt, daß, wie schon erwähnt worden, das ganze 15. Jahrhundert hindurch in Nürnberg nicht ein einziger solcher Fall bekannt wurde, im 16. dagegen schon 6, im 17. gar schon 33 Fälle. Die genannte Stadt besaß auch bereits zu Anfang des 16. Jahrhunderts ein Findelhaus, Anstalten, die zuerst in Italien und zwar schon um 787 aufgekommen waren oder wenigstens dort am frühzeitigsten häufig vorkamen. Denn am allerfrühesten geschieht eines Findelhauses diesseits der Alpen Erwähnung, nämlich des in der deutschen Stadt Trier schon im 7. Jahrhundert errichteten. Auffallend ist, daß die Stadt Frankfurt im Mittelalter kein Findelhaus besaß. Dagegen ist das Bestehen solcher Anstalten – »der funden kindlin hus« war die amtliche Bezeichnung – für Freiburg im Breisgau und für Ulm aus dem 14., für Eßlingen aus dem 15. Jahrhundert beurkundet. Das Ulmer Findelhaus zählte schon im 16. Jahrhundert manchmal an 200 »funden kindlin« oder mehr. Das allmähliche Eingehen der öffentlichen städtischen Frauenhäuser vom Ende des 15. und vom Anfang des 16. Jahrhunderts an knüpfte sich an das Hereinbrechen der Syphilis, welche in den Bordellen die meiste Nahrung fand. Die Lustseuche (»Maselsucht«, »die bosen blattern genannt Male Francios«, »die Frantzosen-Krankheyt«) richtete bekanntlich bei ihrem ersten Auftreten in Europa zur angegebenen Zeit entsetzliche Verheerungen an. Ratlos standen anfangs die Ärzte dem Scheusal gegenüber da. Sie drangen in die Stadtmagistrate, die Frauenhäuser als die Hauptfortpflanzungsherde der Verwüstung zu zerstören. Sodann tat der religiöse Eifer der Reformationszeit auch das Seine zur Aufhebung des romantischen Instituts der mittelalterlichen Bordelle. Eine Beschränkung desselben hatte schon der Katholizismus angestrebt, indem fromme Seelen im 13. und 14. Jahrhundert, wie anderwärts, so auch in Deutschland Klöster gründeten als Zufluchtsorte für reumütige Frauenhäuserinnen, in welchen sie unter dem Namen von Reuerinnen, Büßerinnen oder Magdalenenschwestern, der Nahrungssorgen ledig, die Werke der Buße üben konnten. Man muß es überhaupt dem Mittelalter nachsagen, daß es mit seiner Roheit und Grausamkeit auch wieder eine große Mildtätigkeit verband, die sich in der Anlage von Vorratshäusern zugunsten der Armen bei den oft wiederkehrenden schrecklichen Hungersnöten und von großartigen Spitälern aussprach. Freilich wurden die mit dem Aussatze (Miselsucht) Behafteten – die Kreuzzüge hatten diese grauenvolle Krankheit nach Deutschland gebracht – in mitleidsloser Absperrung in den »Sondersiechenhäusern« zusammengepfercht; allein daneben bildeten sich in den Städten auch Brüderschaften, welche sich die Krankenpflege zur Aufgabe machten (»Kalandsgilden«). Für arme Reisende und Pilger waren in den Städten eigene Herbergen gestiftet, wo sie unentgeltlich Obdach und Erquickung, bei Erkrankungen auch Pflege fanden (»Elenden-Herbergen«, weil im Mittelalter fremd und elend gleichbedeutend war). Für die Armenpflege wurde überhaupt von Seiten der städtischen Gemeinden, wie der einzelnen Bürger und Bürgerinnen, sehr viel getan; nach einer Seite hin sogar entschieden zuviel, nämlich durch Duldung und selbst Aufmunterung des Bettels, welcher als ein förmliches Gewerbe amtlich anerkannt war. Wahrscheinlich gebührt der Stadt Straßburg die Ehre, zuerst grundsätzlich gegen das entsittlichende Bettelwesen eingeschritten zu sein, aber freilich erst im Jahre 1523, allwo daselbst der Straßenbettel verboten wurde. In betreff der städtisch-mittelalterlichen Gesundheitspolizei wurde es von Wichtigkeit, daß mit der Arzneikunst auch das Apothekerwesen allmählich sich hob. Noch im 13. Jahrhundert hatte das Wort Apotheke weiter nichts als einen Kramladen bezeichnet. Erst am Ausgange des 14. Jahrhunderts hieß Apotheke der Ort, wo Arzneimittel bereitet und verkauft wurden. Im Jahre 1436 finden wir zuerst eine ärztliche Beaufsichtigung der Apotheken erwähnt und zwar in Ulm. Der Hauptmarkt für Apothekerwaren ist im Mittelalter auch für Deutschland Venedig gewesen. Die älteste deutsche Apothekertaxe war die Frankfurter vom Jahre 1461. Unter den mannigfachen städtischen Stiftungen zu Frommen und Freuden der Bürgerschaften mag auch noch der Tiergärten gedacht werden, welche Mode ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts abermals aufgekommen ist. Die Stadt Bern hat bekanntlich ihren berühmten Bärengraben vom Mittelalter herab bis auf unsere Tage erhalten.

Nr. 205. Der Dom zu Limburg a. Lahn.

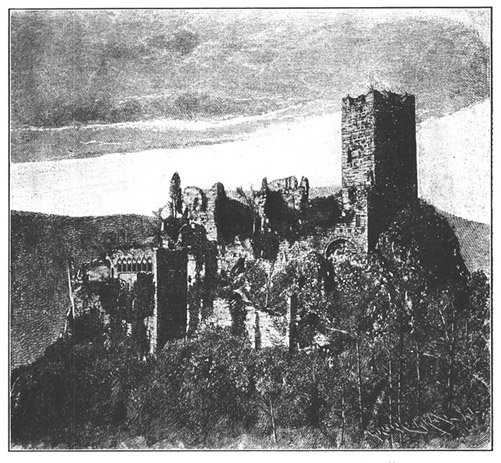

Nr. 206. Ruinen der St. Ulrichsburg bei Rappertsweiler.

Wenn wir die Frauenhäuser, welche der kraftstrotzenden Lebenslust mittelalterlichen Bürgertums Gelegenheit zu unsittlicher Äußerung gaben, nicht unerwähnt lassen durften, so müssen wir nun auch auf edlere und harmlosere bürgerliche Vergnügungen jener Zeit einen Blick werfen. In erster Linie stehen die noch aus dem germanischen Heidentum stammenden Maifeste, welche in vielen deutschen Städten in sinniger Weise begangen wurden. Alles schmückte sich mit Blumensträußen und grünen Zweigen, das junge Volk wählte als Leiter der Frühlingsfreude einen Maikönig (Maigräve), welcher sich unter den Mädchen eine »Maiin« erkor, auf einem freien Platze wurde der mit jubelndem Scherz aus dem Walde geholte Maibaum aufgepflanzt, und bis spät in die Nacht belustigte sich jung und alt mit Gesang und Tanz. Wie bei diesem Feste, so ließen sich auch bei den meisten anderen städtischen »Fröhlichkeiten« die Schützengilden, auf denen die bürgerliche Wehrhaftigkeit vornehmlich beruhte, in ihrer ganzen Stattlichkeit und Kunstfertigkeit sehen. Jede Stadt hatte ihren Schützenhof, wo mit Armbrust und später auch mit Feuergewehr um den Preis der Geschicklichkeit gerungen und gewettet wurde. Von Zeit zu Zeit ward ein besonderes festliches Schießen von Rat und Bürgerschaft angeordnet, und da gab es dann ein munteres Zusammenströmen aus der Nähe und Ferne und von Leuten aller Art. Ein buntes, wimmelndes Jahrmarktstreiben wogte um die Schießstätte her, und fahrende Spielleute, Gaukler, Tierbändiger und Marktschreier machten sich die Gelegenheit zunutze. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erschienen bei solchen Veranlassungen auch schon die sogenannten Glückshäfen oder Glückstöpfe, des modernen Lotteriebetruges ziemlich harmloser Anfang. Pferderennen und andere Kurzweil schlossen sich an, wie in nachstehender Schilderung so eines Bürgerfestes von einem alten Autor zu lesen ist. »Im Jahre 1470 hatte der Rat zu Augsburg ein sehr stattlich Stahelschießen (d. h. Armbrustschießen, von dem stählernen Bogen dieser Waffe) angestellt und an vierzig Orten Ladschreiben ausgeschickt, also daß umb unsers Patrons St. Ulrichstags ohne die, so nicht schossen, sondern allein Kurzweil und Gesellschaft halber dabey waren, 466 Schützen zusammenkommen, under welchen zween Fürsten von Bayern, Otto Fürst von Henneberg, drei Grafen von Montfort und einer von Oetingen, vier Ritter und sehr viel vom Adel gewesen, und der vom weitesten alher kommen, war ein Burger von Strigaw in Ungarn und aber ein geborner Deutscher. Es wurden 40 Gewinneter aufgeworffen, darunter das beste ein silberner Becher, 101 Gulden wert, Urban Schweitzer von Dünkelspühl mit 12 Freischützen gewonnen, also daß er mit keinem stechen dörffen. Desgleichen wurden auch allerley kurzweilige Spiel und Kämpfe umb gewisse Gaben angericht; under welchen Christoph Herzog zu Bayern das beste mit lauffen und springen, und Wilhelm Zaunried, ein Ritter, mit dem Stein, das ist, daß man einen großen Stein mit einem Arm in die Wette geworfen, das Gewinnet erhalten; und dann hatte man auch umb 45 Gulden zu rennen, welche Wolfgangs Herzogs zu Bayern Pferdt, so den andern weit vorgeloffen, gewonnen. Letzlich wurde ein Glückshafen von 22 Gaben aufgericht, darein 36 464 Zettel und auf jeden 8 Pfennig eingelegt worden, daraus Augustein Koch von Gmünd das beste, nämlich 40 Gulden gewonnen, da es auch ohn allen Betrug zugangen. Alle diese Schützen wurden under Tags mit einem guten Trunk under den Gezeiten und in denen hierzu aufgeschlagenen Küchen auff gemeiner Stadt Unkosten erquicket und lustig gemacht.« Die Kosten dieses Schützenfestes betrugen 2208 Gulden, welche aber der Stadtkasse durch das Legegeld der fremden Schützen ersetzt wurden. Die patrizischen Kreise der Bürgerschaften veranstalteten häufig Turniere, zu welchen der umwohnende Adel sich einfand, und die gewöhnlich mit einem prunkhaften Ball, einem sogenannten »Geschlechtertanz«, endigten. Wo irgendein reiches Patriziat vorhanden war, erbaute es sich ein eigenes Ballhaus, in welchem diese Geschlechtertänze stattfanden. Tänzer und Tänzerinnen erschienen oft in mannigfaltiger und reicher Vermummung, besonders zur Fastnachtszeit, die der mutwilligsten Fröhlichkeit Raum gewährte. Häufig geschah es, daß Kaiser und Könige an den Geschlechtertänzen teilnahmen, zu welchen Zinken und Schalmeien, Querpfeifen und Trommeln, Dudelsäcke und Posaunen aufspielten, gehandhabt von den eigens dazu bestellten Stadtpfeifern. Wie beim fürstlichen und ritterschaftlichen Adel wurden auch beim städtischen Patriziat insbesondere die Hochzeiten mit verschwenderischem Aufwande begangen. In Prachtentwicklung und festlichem Erfindungsgeist zeichnete sich später bei solchen Anlässen insbesondere Augsburg aus, wo das Geschlecht der Fugger, der Rothschilde des 16. Jahrhunderts, prachtvolle Lanzenstechen und Ringelrennen, Schlittenfahrten, Maskeraden (»Mummereien«) und Bälle veranstaltete und sogar reiche Handwerker einen fürstlichen Aufwand machten. So richtete im Jahre 1493 der Bäcker Veit Gundlinger zu Augsburg seiner Tochter eine Hochzeit aus, bei welcher an sechzig Tischen gespeist wurde. An jedem Tische saßen zwölf Männer, Junggesellen, Frauen und Jungfrauen, zusammen 720 Hochzeitsgäste. Die Hochzeit dauerte acht Tage; es wurde so gegessen, getrunken, getanzt, geneckt und »gebuhlt«, daß am siebenten Tage schon viele wie tot hinfielen. Aber nicht nur Hochzeiten, nein, auch Leichenbegängnisse gaben unseren Altvorderen Anlaß zum geselligen Beisammensein und zur Befriedigung der Zechlust. Die unzarte, ja geradezu rohe Sitte des sogenannten Leichentrunkes, welche sich in einigen Gegenden Deutschlands, besonders auf dem Lande, bis auf den heutigen Tag erhalten hat, war die unausweichliche Begleiterin der traurigen Zeremonie und erfüllte oft das Trauerhaus mit dem unpassendsten Gelärme. Sebastian Frank, der Verfasser des trefflichen »Weltbuchs«, welches freilich erst 1534 erschien, beschreibt die städtischen Bestattungsgebräuche des späteren Mittelalters also: »Der Kirchhof ist gemeiniklich an und umb die Kirchen, darein vergraben sie ihre todten. So einer in todtsnöten liegt, kumpt der Priester mit dem Sakrament, schwätzet es dem Kranken als nötig ein, als daß er nit mög geraten noch ohn dieß selig werden. So er verschieden ist, laut man ihm mit allen Glocken (ist er reich) gen Himmel, alsdann weißt die Freundschaft (Verwandtschaft), wan sy so zu dem Opfer kummen sollen den verstorbenen zu bestättigen (bestatten). Dann so schwadert der Pfaff ein Vigily herein, die weder er selbs, Gott, noch die Menschen verstehen; alsdann steht er über Altar, so kummen die Freund zum opfer viel meil wegs, opfern wein, mel, gelt, brot, liecht, anders und and's nach Landsbrauch, dieweil singt der Pfaff so lang das opfer währt, bald verstummt er so sy aufhören. Zu end der meß geht man mit einem Rauchfaß über das grab, pretzlet etwas, damit darvon. So geleyten die Freund die Erben heym, den gibt man ein gut mal, allermeist so sy fernher seind kummen. Mit dem besingen sie den verstorbenen und soll seyner Seel wohl geholffen seyn.« Frank äußert sich auch über den häufig vorgekommenen abergläubischen Brauch, die Leichen in Mönchekutten zu hüllen. »Etlichen reichen Burgern, Fürsten und Herren,« sagt er, »zeugt man nach ihrem Tode ein Mönchskutten an und wills darinn gen Himmel schicken, beredt sy haben darinn Vergebung aller Sünden.«

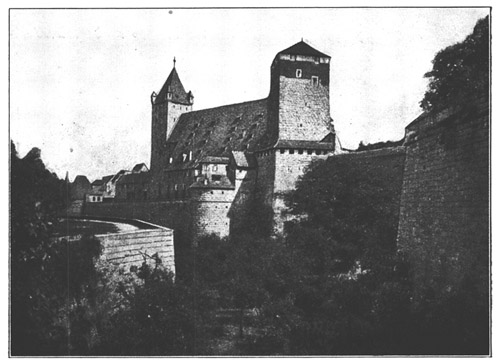

Nr. 207. Burg Karlstein.

Nr. 208. Teil der Nürnberger Befestigung.

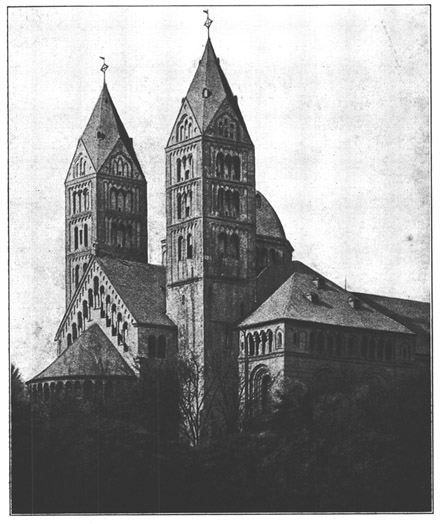

Nr. 209. Dom zu Worms.

Die deutschen Städte hatten beim Sinken der ritterlichen Kultur des Mittelalters die Mission der Bildung übernommen, und man darf ihnen bezeugen, daß sie in Erfüllung ihrer Aufgabe nicht lässig waren. Sie genügten ihrer zivilisierenden Pflicht in einer von den Umständen bedingten Weise. Alle ihre Geistesbildung war im Gegensatze zu der Überschwenglichkeit der ritterlichen Romantik von dem Prinzip einer gewissen nüchternen Verständigkeit getragen. Nur die Kunst, namentlich die Architektur, machte hiervon eine Ausnahme. Hier trugen religiöser Sinn und andächtige Begeisterung den Sieg über die bloß verständige Erwägung davon, und das bürgerliche Künstlerleben selbst nahm eine idealische Gestaltung an in den Baubrüderschaften, von welchen wir, wie von ihren Schöpfungen, bereits früher gehandelt haben. Hier über diesen Gegenstand nur noch das Wort, daß der Wanderer in unseren Tagen an den zahlreichen Monumenten deutscher Baukunst, welche überall in unseren alten Städten gen Himmel streben, nie wird vorübergehen können, ohne beim Anblick solcher Großartigkeit der liebevollen Hingabe unserer Ahnen an eine erhabene Idee, wie auch ihrem Gemeinsinn und ihrer Beharrlichkeit den Zoll der Achtung und des Dankes zu entrichten. Solche Werke zu schaffen wäre aber unmöglich gewesen, wenn dem künstlerischen Gedanken der erfinderische Geist der Mechanik nicht dienstbar geworden, welcher auch in die Gewerbe so fördersam eingriff. Die deutsche und niederländische Bürgerschaft galt bis gegen die Zeit des Dreißigjährigen Krieges hin in vielen Arten der Industrie für die geschickteste und rührigste, wie auch der deutsche Handel in der Hansa die umfassendste und bedeutendste Handelsmacht damaliger Zeit darstellte. Die deutschen Handwerksleute waren um ihrer Geschicklichkeit im Bergbau, ihrer Verfertigung von Waffen und anderen Metallwaren, von Mobiliar, Tuch- und Leinwandstoffen, um ihrer Scharlachfärberei und Drahtzieherei willen in aller Welt berühmt. Ausländische Schriftsteller besonders französische, rühmten an dem Deutschen »son génie aussi inventif que patient et laborieux« und nannten unser Land »la patrie des machines«. Nicht nur war die deutsche Handfertigkeit, die sich namentlich in der Goldschmiedsarbeit (Kölns Goldschmiede hatten den Preis vor anderen) in die Region der Kunst erhob, überall anerkannt, sondern auch die deutsche Erfindungsgabe, die sich in der Erfindung oder wesentlichen Verbesserung der Feuergewehre, der Taschenuhren, der Mühlwerke, des Kompasses, der Glas- und Ölmalerei, der Kupferstecherei, des Prägstocks, der Diamantenschleiferei, der Orgel und vieler mechanischer Instrumente so tüchtig bewährt hat. Bedeutungsvoll steht am Ausgange des Mittelalters auch jene deutsche Erfindung da, durch welche dem Gedanken ein tausendfaches Echo nachrollt und die wissenschaftliche Bewegung ermöglicht wurde, die nun seit mehr als drei Jahrhunderten unser Land durchpulst. Schon im 14. Jahrhundert war die Bereitung des Papiers aus Lumpen erfunden, wie denn um 1320 am Rheine bereits Papiermühlen existierten; schon war auch die Holzschneidekunst aufgekommen, welche der Erfindung der Buchdruckerkunst den Weg bahnte. Johannes Gutenberg, ein Bürger von Mainz, lange in Straßburg wohnhaft, kam zuerst auf den genialen Gedanken, die Holzschneiderei zur Vervielfältigung der Bücher zu benützen. Einmal so weit, wurde er von der dämonischen Gewalt seiner Entdeckung weiter und weiter geführt (1436-1454), bis er dahin gelangte, die einzelnen Buchstaben auf hölzerne Stäbchen einzugraben und diese zu Wörtern zusammenzusetzen. Mit diesem »Satz« wurde schon 1456 die Vulgata gedruckt, nachdem die hölzernen Lettern unter Mitwirkung des Goldschmieds Faust und des Metallgießers Schöffer, welche übrigens den großen Erfinder, ihren Gesellschafter, mit schnödem Undanke behandelten, in metallene verwandelt worden waren. Gutenberg hat den Zoll des Unglücks, welchen der Genius seinen Trägern aufzulegen pflegt, reichlich abgetragen. Ein Wohltäter der Menschheit, mußte er, wie es herkömmlich ist, die Niedertracht der Menschen bis auf die Hefen kosten; aber unverdrossen arbeitete er an der Vervollkommnung seiner großen Erfindung, welche, dem Zunftgeiste des Mittelalters gemäß, zuerst als geheime Kunst gehandhabt wurde, bis die Arbeiter der Mainzer Offizinen durch Kriegstrubel (1462) zerstreut wurden und die Buchdruckerei auch in andere Gegenden und Länder trugen. Gutenberg starb 1468.

Nr. 210. Dom zu Bamberg.

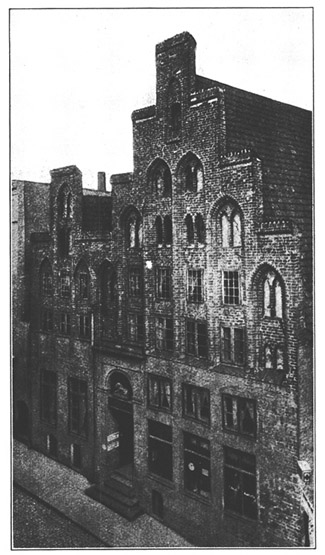

Nr. 211. Nassauerhaus in Nürnberg.

212. Dom zu Speier.

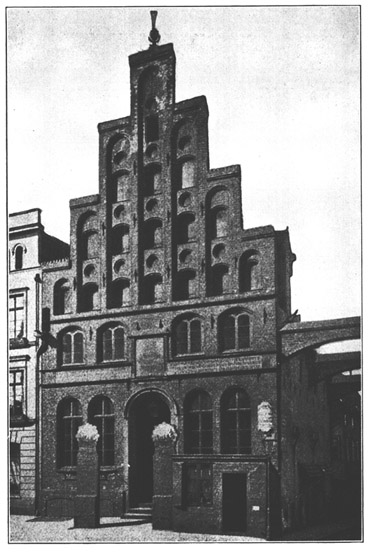

Nr. 213. Patrizierhaus in Lübeck.

Gewerbebetrieb und Handelstätigkeit verlangten gebieterisch einen gewissen Grad geistiger Bildung. Wir sehen daher in den aufblühenden deutschen Städten schon frühzeitig Bürgerschulen entstehen. Auch hierzu kam die Anregung von jenseits der Alpen, wo Mailand, Brescia, Florenz und andere Stadtgemeinden von der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an auf den Unterricht der Jugend große Sorgfalt verwandten. In Deutschland wurden die ältesten Stadtschulen eingerichtet zu Leipzig, Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stettin, Wien und Köln. Lesen, Schreiben, etwas Rechenkunst und die christliche Glaubenslehre waren die Unterrichtsgegenstände. Weil aber die Geistlichkeit namentlich ihr bisheriges Monopol der Schreibekunst, der vor Erfindung des Bücherdruckes so einträglichen »ars clericalis«, nicht fahren lassen wollte, so ging die Errichtung von Bürgerschulen nicht ohne Zank ab, und die Bürgerschaft mußte sich meistens mit der Geistlichkeit vergleichen, bevor die Schule eröffnet werden konnte. Aber sie wurde eröffnet: also auch hier wieder eine leise, allmähliche Loslösung der Gesellschaft vom klerikalen Gängelbande der Romantik. Das Amt der Schulmeister versahen fahrende Mönche und Studenten, welche auf eine bestimmte Zeit gedungen wurden. Bald reihten sich den niederen Schulen höhere an, deren erster Lehrer (Rektor) die Schüler im Lateinischen, deren zweiter (Kantor) sie in der Religion, im Lesen, Schreiben und Singen unterrichtete.

Wenn in dieser Weise die deutsche Bürgerschaft schon im 13. und mehr noch im 14. Jahrhundert für die geistige Entwicklung der Jugend Sorge trug und dadurch ihre Empfänglichkeit für Wissen und Kenntnisse bezeugte, so werden wir auch frühzeitige literarische Regungen in den Städten nicht vergeblich aufsuchen. Für hochpoetischen Schwung war jedoch das bürgerliche Wesen mit seinen praktisch-realistischen Tendenzen nicht geeignet, und wenn wir einzelne bürgerliche Meister, wie Gottfried von Straßburg und Konrad von Wirzburg, in der Vorderreihe der ritterlich-romantischen Dichter trafen, so sind diese Männer nur als Ausnahmen zu betrachten, und dabei ist noch zu beachten, daß wenigstens der erstgenannte Dichter wahrscheinlich dem städtischen Adel angehörte. Außerdem hat der Bürgerstand an der ritterlich-romantischen Poesie nur insofern Anteil, als er unter anderen Waren auch die Stoffe der höfischen Epik aus der Fremde brachte. Wo er literarisch schaffend auftrat, tat er es mit vorwiegender Richtung auf das Wirkliche, in der Erzählung historisch verfahrend, in der Lyrik die didaktische Seite hervorkehrend. Von der gereimten Chronik, wie der Kölner Stadtschreiber Gottfried Hagen eine die Geschichte seiner Stadt von 1250-1270 behandelnde schrieb, wandten sich die städtischen Erzähler bald zur historischen Prosa, und so ging von der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts an aus den deutschen Städten eine Reihe von Chroniken hervor, welche die Geschichtschreibung in vaterländischer Sprache eröffneten. Zwar eines Chronisten, wie die Franzosen in ihrem Froissart († 1400 oder 1410) einen besitzen, können wir uns leider nicht rühmen; denn nicht nur reicht Froissarts Blick über die lokale Umgebung, in welche der unserer deutschen Zeitbücherschreiber fast durchweg gebannt blieb, weit hinaus, nicht nur führt er uns die gesamte ritterliche Welt vor, sondern er schildert sie auch mit wahrhaft homerischer Anschaulichkeit und mit unvergleichlicher Farbenlebhaftigkeit. Zu solcher Meisterschaft in Vergegenwärtigung mittelalterlicher Romantik hat sich keiner der deutschen Chronisten erhoben; aber vielen derselben muß liebevollste Hingebung an die Geschichte ihrer Stadt oder Landschaft, liebenswürdige Naivität in der Auffassung und treuherzigster Ton im Erzählen nachgerühmt werden. Es ist etwas Deutschgemütliches, Ehrsambürgerliches in diesen Büchern, was die erfreulichste Wirkung tut. Wir führen jedoch, da wir von dem Aufschwunge, welchen die Chronikschreiberei im 15. und mehr noch im 16. Jahrhundert nahm, später zu sprechen haben werden, hier nur zwei der ältesten Zeitbücher an, die von dem Straßburger Patrizier Jakob Twinger von Königshofen um 1386 verfaßte »Elsässische und Straßburger Chronik« und die einige Jahre später von dem Stadtschreiber Johann Gensbein(?) begonnene, nachher von anderen fortgesetzte »Limburger Chronik«, beide für deutschmittelalterliche Kultur- und Sittengeschichte sehr wichtig.

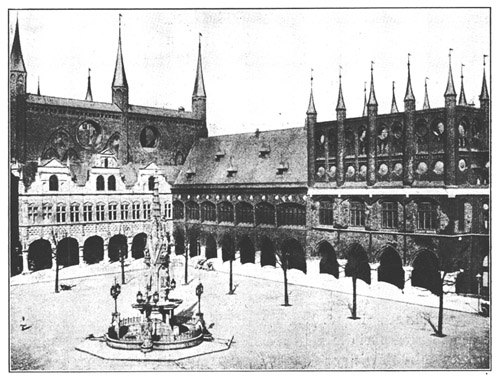

Nr. 214. Rathaus zu Lübeck.

Wenn in den Städten die Prosa durch Handelsbetrieb als Geschäftsstil, durch die Chronikschreiberei als historischer Stil, durch schriftliche Aufzeichnung ferner der Stadtrechte als Kanzlei- und Gerichtsstil ausgebildet wurde, so suchte andererseits das Bürgertum auch den der rohen Faust des verwilderten Adels entglittenen Faden der Poesie fortzuspinnen, hierbei freilich weit mehr guten Willen als Vermögen an den Tag legend. Der ritterliche Minnegesang wurde zum bürgerlichen »Meistergesang«, welchem die späteren Minnesänger, die Gnomiker, ein Frauenlob, Reinmar, Regenbogen, Muskatblüt – lauter bürgerliche Dichter – Vorbilder waren. Schon diese hatten ja gegenüber der ritterlichen Phantastik die bürgerliche Verständigkeit zu Ehren gebracht. Der Meistergesang hielt die letztere fest. Er war lyrisch ausgezierte Spruchpoesie. Sein ästhetischer Gehalt ist sehr gering, seine ganze Erscheinung hat etwas prosaisch Handwerksmäßiges, aber er stand in dem oft liederlichen mittelalterlichen Städteleben als ein sittliches und sittigendes Kulturelement da und schlug immerhin eine Brücke zwischen dem alltäglichen Realismus der Werkstatt und der Welt der Ideale. Anderen städtischen Einrichtungen entsprechend, nahm er eine korporative, zunftmäßige Gestalt an. Die bürgerlichen Poeten traten, gleich den Angehörigen eines Handwerks, zu Innungen zusammen, deren erste Frauenlob zu Mainz gegründet haben soll. Nachdem Kaiser Karl IV. diese Innungen mit Korporationsrechten beschenkt hatte, mehrten sie sich rasch und verbreiteten sich über das ganze Reich. Die Sängergilden der Reichsstädte Mainz, Frankfurt, Straßburg, Nürnberg, Regensburg, Augsburg und Ulm wurden und blieben tonangebend. Die Meistersängerei machte sich eine Poetik zurecht, welche die »Tabulatur« hieß. In dieser Poetik hießen die Versarten Gebäude, die Melodien Töne oder Weisen, wobei wunderliche Schnörkeleien vorkamen. So gab es einen blauen und einen roten Ton, eine Gelbveigleinweis, eine gestreifte Safranblümleinweis, eine gelbe Löwenhautweis, eine kurze Affenweis, eine fette Dachsweis. Der Bau des zum gesangmäßigen Vortrage bestimmten Gedichtes war strophisch, doch so, daß der zugrunde liegende Strophenbau der Minnesänger bis zu Strophen von hundert Reimen ausgedehnt wurde. Das Lied hieß Bar, die einzelnen Strophen Gesätze (Stollen und Abgesang). Der Sängerzunft stand das »Gemerk« vor, bestehend aus dem Büchsenmeister (Kassierer), Schlüsselmeister (Verwalter), Merkmeister (Hauptkritiker) und Kronmeister (Preisausteiler). Wer die Tabulatur noch nicht vollständig innehatte, hieß Schüler; wer sie kannte, Schulfreund; wer einige Töne zu singen vermochte, Singer, wer nach fremden Tönen Lieder machte, Dichter; wer einen neuen Ton erfand, Meister. An den Sonntagnachmittagen wurde auf dem Rathause oder auch in der Kirche »Schule gesungen«. Von dem Staub und Schmutz der Werkstatt gereinigt, kamen die dichtenden Handwerker in ihrem besten Staate herbei, um angesichts löblicher Burgerschaft in Liedern auszusprechen, was die Woche über ihren Geist beschäftigt, ihr Gemüt bewegt hatte. Das Gemerk leitete diese ehrbaren poetischen Übungen. Der Merkmeister besorgte mit den Merkern das Geschäft, die vorgetragenen Stücke zu kritisieren und den wetteifernden Sängern die Preise zuzuerkennen. Der höchste dieser Preise bestand in einem aus Goldblech geschlagenen Bilde des Königdichters David (König Davids Harfenpreis), die übrigen aus kleinen Kränzen von Gold- und Silberdraht. Die Gedichte, welche einen Preis erworben hatten, wurden von dem Schlüsselmeister in das große Zunftbuch eingetragen. Am lautesten klang der Meistergesang im 16. Jahrhundert, wo auch der Meistersänger größter lebte, Hans Sachs, der Nürnberger Schuster, von welchem wir im zweiten Buche mehr sagen werden. Von den Stürmen des Dreißigjährigen Krieges nicht zum Schweigen gebracht, ließ sich die bürgerliche Handwerkerdichtung bis tief ins 18. Jahrhundert hinein vernehmen. Im Jahre 1770 wurde zu Nürnberg zum letztenmal »Schule gesungen«; doch die allerletzten Epigonen des Meistergesangs, die zu Ulm, übergaben erst 1839 ihre Tabulatur dem dortigen Liederkranz.

Nr. 215. Haus der Schiffergesellschaft in Lübeck.

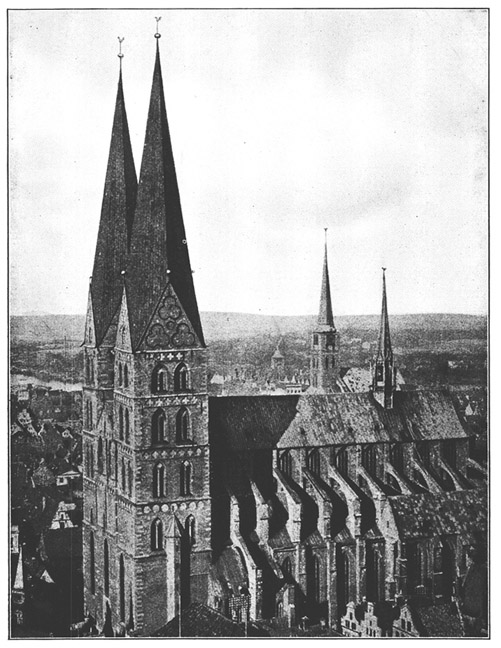

Nr. 216. Holstentor zu Lübeck.