|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Rüstungen, Waffen, Kampfart. – Die Söldnerei. – Recht und Gericht. – Weistümer. – Der Sachsenspiegel und der Schwabenspiegel. – Der mittelalterliche Rechtswirrwarr. – Münz- und Steuerwesen. – Die Strafjustiz. – Ordalien. – Die Folter. – Brutalität der Prozedur und Urteilsvollstreckung. – Die Feme. – Die Acht. – Fehdewesen. – Gottesfrieden. – Freistätten.

Die Einrichtung des deutschen Kriegswesens blieb in ihren Grundzügen das ganze Mittelalter hindurch so, wie die sächsischen und salisch-fränkischen Kaiser sie festgestellt hatten. Ihre Basis war also das Feudalwesen, die Leistung des Heerbannes nach den Bestimmungen des Lehnrechtes, welche auch für die Ordnung der Heere maßgebend gewesen sind. Die oberste Anführerschaft war im Reichskriege beim König oder Kaiser, unter ihm befehligten die hohen Lehnträger ihre Vasallen, und weiter stufte sich das Kommando dergestalt ab, daß die einfachen Ritter unter den Bannerherren, die Knappen und Knechte unter den Rittern standen. Die Mannschaft geistlicher Stifte wurde von den adeligen Schirmvögten derselben geführt, oft aber auch von den Prälaten selbst. Die Mitglieder des geistlichen Ritterordens der Deutschherren, welche sich nach ihrem Rückzuge aus dem Heiligen Lande in dem mit Schwert und Feuer von ihnen bekehrten Preußen ein weites Gebiet unterworfen hatten (seit 1227), standen unter dem ausschließlichen Befehl ihres Hochmeisters. Feldzeichen behufs der Unterscheidung und Scharung der Heeresmassen und Unterabteilungen waren schon frühe bekannt, wie die von Tacitus erwähnten Tierbilder der alten Germanen beweisen. Nach und nach erhielten die Feldzeichen jene talismanische Bedeutung, welche sie noch heute besitzen. Eine solche Bedeutung war vor allem dem deutschen Hauptheerzeichen eigen, der »Reichssturmfahne« mit dem schwarzen Adler im goldenen Felde, für die mittelalterlichen Deutschen das, was für die Franzosen das Oriflam, für die Dänen der Danebrog, für die Mailänder der Caroccio (Fahnenwagen) mit dem Bilde des heiligen Ambrosius.

Die zwei Hauptgattungen der bewaffneten Macht waren Reiterei und Fußvolk. Das letztere erhielt erst durch die kriegerischen Einrichtungen der Städte, dann durch das Söldnerwesen eine festere Gestaltung und Geltung, denn in der Blütezeit des Rittertums machte die Reiterei den Kern des Heeres aus. Die Schutzwaffen des Reisigen bestanden in Helm, Panzer, Arm- und Beinschienen und Schild. Der aus Eisen oder Stahl geschmiedete Helm war bei Dynasten versilbert oder vergoldet, von einer Krone umzirkt und von reichem Federschmuck überwallt. Er schützte außer dem Kopfe auch den Nacken und hatte vorn ein kleines Gitter (Visier), welches zum Schutze des Gesichtes herabgelassen werden konnte. Unter dem Panzer, welcher im frühen Mittelalter ein Ring- oder Schuppenharnisch, im späteren aus geschlagenem Blech gliederweise zusammengesetzt, hell poliert und oft vergoldet war, trug man ein mit Wolle gestepptes Lederwams. Die Stelle des Panzers vertrat oft das aus kleinen eisernen Ringen gehäkelte Panzerhemd. Die Arm- und Beinschienen waren schuppenartig gefertigt, und erstere liefen in die Panzerhandschuhe aus, deren Stulpen den Vorderarm deckten. Über dem Panzer trug man den Waffenrock und über diesem die von der rechten Schulter zur linken Hüfte niederfallende Feldbinde, die als Erkennungszeichen diente. Im späteren Mittelalter kamen allmählich Anfänge der Uniformierung auf, indem einzelne Geschwader zu ihren Waffenröcken die gleiche Farbe wählten. So wurden zu Kaiser Friedrichs III. Romfahrt tausend Reisige in rote Röcke gekleidet, und die Söldner der Städte erschienen schon zu Ausgang des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts meist uniformiert. So die von Nürnberg 1488 rot, die von Speier etwas später weiß und rot. Von den Seesoldaten der Stadt Bremen wissen wir sogar, daß sie schon 1361 uniformiert waren. Der Schild war rund oder oval, auch oben eckig und unten gerundet, meist etwas gewölbt, gewöhnlich von Holz, am Rande mit Eisen beschlagen und mit gesottenem Leder überzogen. Der wachsende Kleiderluxus wußte die Rüstungen von Mann und Roß mit mancherlei Zierat auszustatten. Die Rüstung des städtischen Fußvolkes und die der Söldnerscharen war weniger vollständig, schwer und reich. Sie bestand meist nur aus einem Brustharnisch und aus einer Sturm- oder Pickelhaube. Angriffswaffen waren Bogen und Pfeile, Armbrüste und Bolzen, Lanzen, zweihändige, ungemein lange Schwerter mit Kreuzgriff und zweischneidiger, oft auch geflammter Klinge; daneben Streithämmer, Streitkolben (Morgensterne), Piken und Hellebarden.

Taktik und Strategie waren sehr wenig entwickelt. Entschied beim Kampf im offenen Felde nicht der wuchtige Anprall der Eisenreiter, so löste sich das Gefecht gewöhnlich in eine Menge von Einzelkämpfen, von Kämpfen von Mann gegen Mann oder von Fähnlein gegen Fähnlein auf. Die persönliche Tapferkeit und Stärke gab den Ausschlag. In großen Schlachten wurden viele Streiter, ohne verwundet zu werden, nach Einbuße ihrer gewaltigen Streitrosse im Gewühle unter dem Gewichte der eigenen Rüstungen erdrückt und erstickt. Am häufigsten ereignete sich dies, wenn die Ritter zu Fuße fochten, wie z. B. in der Schlacht bei Sempach. Die Kampfweise des Mittelalters, die ja vornehmlich auf dem Handgemenge beruhte, machte die Schlachten sehr mörderisch. Die Lügenkunst der Schlachtberichte verstand man aber auch damals schon sehr gut. Wir haben mittelalterliche Schlachtberichte genug, die den Verlust der Sieger fabelhaft gering, den Verlust der Besiegten hyperbelhaft hoch angeben. Mit Anstimmung des Schlachtrufes oder auch eines Schlachtliedes (Rolandslied) ging man unter dem Getöne der Hörner und Heerpauken in den Kampf. Um die Ehre, den ersten Angriff zu tun, wurde geeifert; die unbesonnene Hitze desselben verdarb oft die verständigste Schlachtordnung. An ein berechnetes und geschicktes Zusammenwirken von Fußvolk und Reiterei war in den meisten Fällen schon deshalb nicht zu denken, weil die letztere das erstere mit allem Hochmute junkerlichen Roßbewußtseins verachtete. Der Hauptwaffenübungen der ritterlichen Reiter, der Turniere, haben wir schon früher ausführlich gedacht. Auch die Städte schrieben bei ihrem Emporkommen häufig Turniere aus, aber die städtische Waffenfreude im Frieden bestand doch hauptsächlich in fleißig und festlich gepflegtem Bogen-, Armbrust- und Büchsenschießen.

Nr. 165. L. von Leyden, Der Zahnarzt.

Nr. 166. L. von Leyden, Der Chirurg.

Hauptanhaltspunkte des Verteidigungskrieges waren die Burgen, deren bauliche Beschaffenheit wir weiter oben beschrieben haben, und die Städte, welche, wie ein Autor des 16. Jahrhunderts sagt, »in teutschem Land gemeinlichen wol bewart waren von Natur und Kunst, denn sie seind fast zu den tiefsten Wässern gesetzt oder gar an die Berg gegruntfest, und die auf der freyen Ebene liegen, seind mit starken Mauern, mit Gräben, Bolwerken, Türn, Schütten und andern Gwer umbfasst, das man ihnen nit bald kan zukommen.« Außer Burgen und Städten gewährten auch feste Lager und Wagenburgen Schutz. In Benützung der letzteren hat sich besonders Ziska, der große Hussitenführer, als Meister erwiesen. Wie schon das Altertum, so kannte auch das Mittelalter eine Art Artillerie. Wo bei Anschlägen auf feste Plätze Berennung und Sturm nicht zum Ziele führten, wurden Wurf- und Schleudermaschinen angewandt, um Bresche zu schießen oder auch Brandmaterialien auf die Dächer zu werfen. Auch Mauerbrecher nach Art der Alten und auf Walzen gesetzte Belagerungstürme, aus welchen man mittels einer Fallbrücke auf die Mauer gelangte, waren im Gebrauche. Die Wurf- und Schleudergeschütze, welche ungeheure Pfeile von der Größe eines Balkens schossen oder Felsstücke und Steinkugeln (auch Feuerkugeln) schleuderten, trugen verschiedene Namen, als da sind Bailisten, Blyden, Tummeier, Gewerf, Werfzeug, Antwerg, Mangen, Quotwerke. Einige dieser Maschinen mögen jedoch mehr zum Mauereinstoßen als zum Schießen gedient haben. Die sogenannten Katzen dürfen ganz bestimmt als bedachte und im Innern mit Stoßzeug versehene Belagerungsmaschinen bezeichnet werden. Ein beliebtes Belagerungsmittel war ferner die Abschneidung des Trinkwassers. Ihrerseits wehrten sich die Belagerten durch Bewerfen und Begießen der Angreifer mit Steinen, Balken, siedendem Wasser und kochendem Pech, sowie durch Ausfälle und durch Anzünden der Belagerungsgeräte. Mitunter scheint man auch auf den seltsamen und nichts weniger als wohlriechenden Gedanken verfallen zu sein, den Feind nach Art der Chinesen zu beschießen. Als die Straßburger 1333 die benachbarte Burg Schwanau bestürmten und dieselbe mit gewöhnlichen Geschossen nicht brechen konnten, da ließen sie aus der Stadt »Tunnevesselin« (kleine Fäßchen) »Albegrien« holen, d. h. Stoffe, die aus den »hangenden Sprochhüsern« einfach in die Almende gerieten, und schleuderten diese Fäßchen in die trotzige Burg, worauf Ritter und Mannen sich alsbald übergeben haben sollen.

Nr. 167. Gartenbelustigung. (Vom »Meister der Liebesgärten«.)

Die Einführung des Pulvergeschützes im 14. Jahrhundert gab, wie dem Kriegswesen überhaupt, so auch der Verteidigung und dem Angriffe fester Plätze eine wesentlich veränderte Gestalt. Wie man sagt, machten in Europa zuerst die spanischen Araber vom Pulvergeschütze kriegerischen Gebrauch und zwar bei der Belagerung von Alicante im Jahre 1331. Die Deutschen benutzten die neue Erfindung bald genug; denn schon zwischen 1360 und 1380 ließen Frankfurt und andere Städte metallene Kanonen gießen, deren plumpe und ungeschlachte Gestalt freilich keine so rasche und sichere Bedienung und Anwendung gestattete wie die jetzigen Geschütze. Es gab schon früher verschiedene Gattungen von Geschützen aus Eisen und Kupfer (Bombarden, Feldschlangen, Büchsen, Böller), und einzelne Stücke führten barocke Namen (der große Hans, die faule Grete u. dgl. m.). Gegen das Ende des 15. Jahrhunderts kam der Bombenmörser hinzu. Damals besaßen mächtige Fürsten schon beträchtliche Artillerieparke, wie denn der Herzog Karl von Burgund bei der Belagerung von Neuß im Jahre 1475 dreihundertundfünfzig »Stuck groß und klein Büchsen im Läger hatte«. In der Feldschlacht wurde das Pulvergeschütz vielleicht schon 1346 bei Crecy angewandt, jedenfalls aber bald nachher von den Deutschherren in Preußen. In seiner Gestalt als Faustwaffe war das Feuergewehr anfangs nur ein tragbares, im verkleinerten Maßstabe konstruiertes Geschütz (Tarasbüchse, Hakenbüchse), ungeschlacht und sehr mühsam zu handhaben; jedoch kamen auch schon 1388 in Deutschland Pistolen (Fäustlinge, Faustrohre) vor. Von der Zeit Karls des Großen an wandte man der Heerverpflegung und dem Transport des Heergerätes eine größere Aufmerksamkeit zu als früher, doch bewegte sich das alles das ganze Mittelalter hindurch noch in sehr schwankenden Formen. Ebenso die Kriegszucht, die zwar zuweilen einen Anlauf zu blutiger Strenge nahm, im allgemeinen aber besonders dem Bürger und Bauer gegenüber sehr lax und lässig war.

Nr. 168. Schneiderstube.

Die mittelalterliche Kriegführung ist daher, höchst seltene Ausnahmen abgerechnet, ganz barbarisch gewesen. Brand, Mord, Raub, Schändung und mutwilligste Zerstörung der Saaten und Feldfrüchte sah man als unerläßliche Folgen des Krieges an. Zu dieser Barbarei raffinierteste Grausamkeit zu fügen, blieb, wie wir sehen werden, dem Dreißigjährigen Kriege vorbehalten; doch kam schon früher Gräßliches vor, wie wenn z. B. in dem großen Städtekriege der Pfalzgraf Ruprecht 60 gefangene städtische Troßbuben (garciones) lebendig in einen glühenden Kalkofen werfen ließ. Die Anwendung des Pulvers und der Geschützkunst gestaltete das Kriegswesen nach und nach völlig um. Der entartete Adel verlor seine bevorzugte Stellung als Kriegerstand, denn das mit Feuergewehren bewaffnete Fußvolk wurde nun statt der adeligen Eisenreiterei der Kern der Heere. An die Stelle des feudalen Heerwesens trat das handwerksmäßige, d. h. der Krieg wurde fortan hauptsächlich mit Banden von Soldtruppen geführt. Allerdings reichen die Anfänge der Söldnerei in die Zeit Friedrich Barbarossas, Philipp Augusts von Frankreich und Heinrichs II. von England hinauf; auch die italischen Städte bedienten sich in ihrem Kampfe gegen die Hohenstaufen der Söldner und Friedrich II. hatte zum Ärgernisse frommer Seelen gar sarazenische Truppen in seinem Solde; allein erst im 14. und mehr noch im 15. Jahrhundert bildete sich das Söldnerwesen in festeren Normen aus, zunächst in Italien und Frankreich, wo die Söldner unter Anführung verwegener Abenteurer in geschlossenen Banden einherzogen und sich dem Meistbietenden vermieteten. In deutschen Landen brachte das »Reislaufen« der Schweizer und das Landsknechtewesen die kriegerische Söldnerei zur Blüte. Das Institut der Landsknechte, von welchem im folgenden Buche bei Gelegenheit der Beschreibung einer Schlacht von weltgeschichtlicher Bedeutung näher die Rede sein wird, reichte bis ins 16. Jahrhundert hinein und vermittelte den Übergang zu den durch Werbung gebildeten stehenden Heeren, einen Übergang, der zugleich die gänzliche Auflösung des mittelalterlichen Kriegswesens signalisierte.

Von dem Rechtsmittel der Gewalt, von Kanonen und Söldnern, gehen wir mit einem etwas gewagten Sprunge zum Recht und zur Rechtspflege über, wobei uns zur Entschuldigung dienen mag, daß die Kluft zwischen Recht und Gewalt im Mittelalter noch ungleich kleiner war als heutzutage, wo es übrigens der letzteren auch nie an Mitteln gebricht, über den theoretischen Spalt praktisch sich hinwegzusetzen.

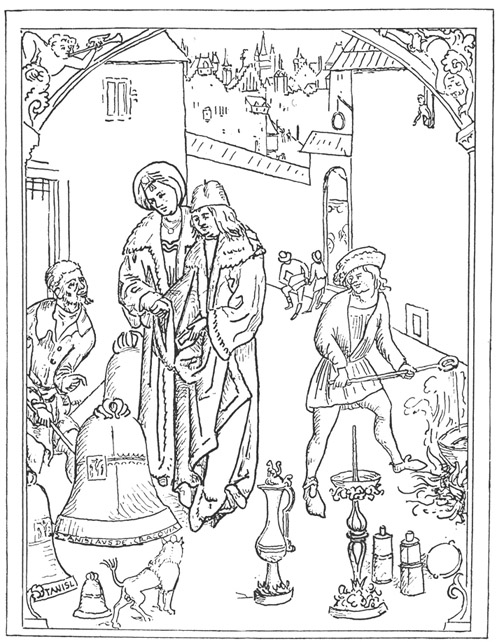

Nr. 169. Glockengießer.

Zur nämlichen Zeit, als das römische Recht, wie im vorigen Kapitel erwähnt worden, in Deutschland immer mehr Boden und Einfluß gewann, wurden die nationalen Rechtssatzungen an verschiedenen Orten gesammelt und schriftlich aufgesetzt, gleichsam ein Versuch, dem eindringenden fremden Rechte einen festeren Damm entgegenzustellen. Die Erhebung der Muttersprache zur Kanzlei- und Gerichtssprache, wie eine Verordnung Rudolfs von Habsburg sie bezweckte, mag derartige Sammlungen mitveranlaßt haben. Vom Ausgange des 13. Jahrhunderts an bemerken wir, daß namentlich die deutschen Städte ihre Statuten und Rechtsbücher, wie auch die Entscheidungen der Gerichte in der Volkssprache niederschreiben ließen (Stadtrechte, »Weistümer«). Noch etwas früher, zwischen 1215-1276, entstanden auch die zwei berühmten Quellen des deutschen Rechtes, die beiden Sammlungen von norddeutschen und süddeutschen Rechtsgewohnheiten und Gesetzen, der von dem sächsischen Ritter Eike von Repgow zusammengestellte »Sachsenspiegel« und der unlange darauf von einem oberdeutschen Geistlichen zusammengetragene »Schwabenspiegel«. Verschiedene andere Landrechte, wie das fränkische und österreichische, sind von noch jüngerem Datum. Man darf jedoch nicht glauben, daß durch die Aufzeichnung der einheimischen Rechtssatzungen auch nur in annäherndem Maße eine Rechtseinheit im Deutschen Reiche angebahnt oder gar hergestellt worden sei. Waren doch selbst die auf eine solche Einheit gerichteten Bestrebungen des allgewaltigen Kaisers Karl vergeblich gewesen. Seine Kapitularien verloren bald ihre Kraft, als die gefürchtete Schwertmacht des Eroberers nicht mehr hinter ihnen stand, und so waltete das ganze Mittelalter hindurch in Deutschland eine grenzenlose Rechtsanarchie. Die Rechtsgewohnheiten der verschiedenen Stämme gaben so sehr den Ausschlag, daß sogar Mann und Frau, falls sie nicht aus einem Stamme waren, oft ihr verschiedenes Recht hatten. Das Örtliche schlug durchweg vor, und auf dem kleinsten Raume waren manchmal die abweichendsten Rechtsgrundsätze in Geltung. Das Mittelalter hat diesen Übelstand der neuen Zeit vermacht, und ich führe als Beispiel an, daß noch im Jahre 1855 in der Republik Zürich, deren Gebiet 32 Quadratmeilen umfaßt, 25 verschiedene Erbrechte galten. In privatrechtlicher Beziehung durchkreuzten sich Lehn- und Erbrecht oft in verwirrendster Weise. Einige allgemeine Züge des letzteren, welches neben dem Lehnsherrn auch die Kirche durch Erschleichung von Testamenten zu beeinträchtigen wußte, sind folgende. Die Erbgüter einer Familie blieben in der männlichen oder weiblichen Linie, aus welcher sie herstammten. Stammte das Gut aus der Linie des Mannes, so mußte es die Frau dreißig Tage nach dem Tode des Gatten verlassen. Das ihr von dem Manne gerichtlich festgesetzte Leibgeding (»Leibzucht«) mußte ihr von dem Erben ausgefolgt werden. An manchen Orten vererbte die Fahrhabe, auch Kleinvieh und Federvieh, nur in weiblicher Linie. Die Söhne waren in der Regel vor den Töchtern bevorzugt, jene erbten das Gut und fanden diese mit einer ziemlich unbedeutenden Summe ab. Bastarde hatten keinen Anspruch an das Vermögen der Eltern; Zwitter, Zwerge und Krüppel erbten nicht, sollten jedoch durch die nächsten Verwandten versorgt werden. Enkel von verstorbenen Söhnen erbten beim Tode des Großvaters den Vermögensteil des Vaters, nicht aber Enkel von verstorbenen Töchtern. Weltgeistliche teilten das Erbe der Geschwister, Mönche nicht. Den Kinderlosen beerbte der Vater, dann die Mutter, dann der vollbürtige Bruder, dann die vollbürtige Schwester, dann die nächsten Verwandten. Alle diese Bestimmungen wurden durch die Gewohnheitsrechte der verschiedenen Gegenden verschiedenartigst gestaltet, wie auch die Satzungen über die Mündigkeit sehr voneinander abwichen, so daß dieselbe hier nach den Zeichen der Mannbarkeit, dort nach der Zahl der Jahre bestimmt war und die letztere Bestimmung wieder zwischen dem 18. und dem 21. Jahre schwankte. In ehelichen Dingen galten die Vorschriften der Kirche, so auch in Zinssachen; aber die letzteren wurden häufig umgangen und verloren allmählich ihre Geltung, besonders seit die Städte ordentliche Hypothekenbücher einzuführen anfingen. Die Behandlung zahlungsunfähiger Schuldner war sehr hart. Sie konnten nicht nur in den Schuldturm geworfen, sondern auch von ihren Gläubigern zur Leistung von Knechtediensten gezwungen werden. Nachlässige oder verstockte Schuldner suchte man durch das sogenannte »Einlager«, welches sich in abgeänderter Form bis auf den heutigen Tag erhalten hat, zum Zahlen zu bringen.

Der mittelalterliche deutsche Rechtswirrwarr wurde noch vermehrt durch eine ebenbürtige Konfusion in Beziehung auf Maß, Gewicht und Münze. Wie primitiv man in bezug auf Messung und Wägung damals oft zu Werke gegangen, beweist das bei einer Umformung von Maß und Gewicht durch König Ottokar von Böhmen befolgte Verfahren. Vier der Breite nach nebeneinander gelegte Gerstenkörner galten gleich einem Querfinger, zehn Querfinger gleich einer Spanne. Ein Becher Weizen hieß so viel, als man mit beiden Händen zusammenfassen konnte; ein Quart Wein so viel, als man in gleicher Weise zu halten vermochte, und ein Lot Pfeffer so viel, als eine geballte Hand faßte. Das Münzrecht galt für ein königliches oder kaiserliches Hoheitsrecht, an welchem aber durch Verleihung desselben von seiten des Kaisers allmählich eine Menge geistlicher und weltlicher Dynasten teilnahm, so zwar, daß diese selbst wieder Münzverleihungen sich anmaßten. Städte überließen die Münzerei gewöhnlich einigen angesehenen Bürgern. Was die Technik derselben angeht, so war sie bis zur hohenstaufischen Zeit sehr roh, und besonders wurden die geringeren Münzen nachlässig behandelt. Das Silber- und Kupferblech, woraus sie bestanden, wurde auf Leder gelegt, mittels eines hölzernen Stempels gezeichnet, und dann beschnitt man die einzelnen Stücke rund oder viereckig, bis sie das bestimmte Gewicht hatten. Später verbesserte sich die Münzkunst, namentlich in bezug auf die wertvolleren Münzsorten. Die Abbildungen auf den Münzen waren sehr verschiedenartig. Das Reichsgeld, welches unter Friedrich I. aus der kaiserlichen Münzstätte zu Aachen hervorging, wies auf der einen Seite das Brustbild des Rotbarts, auf der anderen das Karls des Großen. Die schönsten Goldmünzen des Mittelalters waren unbestritten die Augustalen Friedrichs II., die gangbarsten venezianischen Dukaten. Den Wert der damaligen Münzen genau zu bestimmen, ist nicht möglich, weil der Münzfuß sehr verschieden und wechselnd war. Nicht einmal das Verhältnis des Goldes zum Silber blieb stetig, indem es zwischen 1 zu 10 und 1 zu 12 wechselte. Aus einer Mark Silber prägte man hier 12 Schillinge, dort 24, wieder anderswo 44, an einem vierten Orte 50, an einem fünften 60. Dann hatte die Mark nicht überall den gleichen Gehalt reinen Silbers, und ebensowenig war das Verhältnis der Schillinge zu den Denaren, Pfennigen und anderer Scheidemünze gleichmäßig festgestellt. Die häufige Verrufung, Umprägung und Verfälschung der Münzen steigerte noch die Verwirrung. Aus alledem ergibt sich, daß die mittelalterlichen Preise der Lebensmittel, Waren und Arbeitslöhne in ihrem Verhältnisse zu den jetzigen höchstens annähernd ermittelt werden können. Ebenso das Verhältnis der mittelalterlichen Steuersätze zu den neuzeitlichen. Der Steuerdruck lastete bei der Immunität des Adels und der Geistlichkeit auf dem Bürgerstand und noch weit schwerer auf der Bauerschaft. Es gab außer der Grundsteuer (Zehnten, Gilt und mancherlei Lieferungen an Vieh, Feld- und Gartenfrüchten) eine Herd- und Rauchfangsteuer, eine Kopfsteuer, Erbschaftssteuern, Vermögens- und Verbrauchssteuern, von welchen letztgenannten die Salzsteuer die verbreitetste war. In welchem Grade die mittelalterliche Finanzkunst die Abgaben zu vervielfältigen wußte, verrät insbesondere die stets vorschreitende Erhöhung und Vermehrung der Zölle, wodurch Industrie und Handel gar sehr beeinträchtigt wurden.

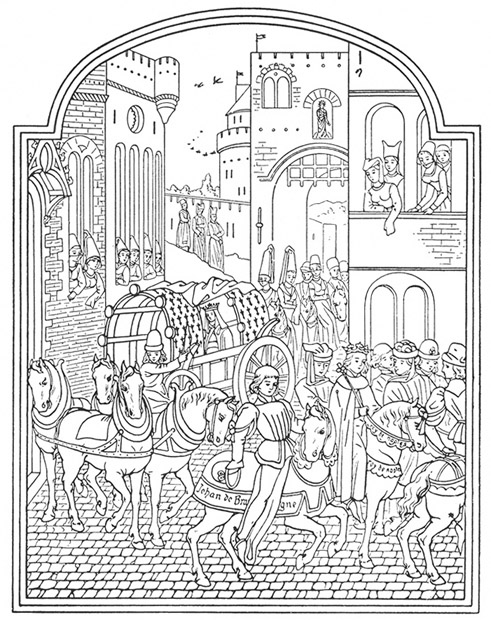

Nr. 170. Dorf.

Nr. 171. Bauerntanz.

Wie schon gesagt worden, erhielt sich das peinliche deutsche Recht länger von römischen Einflüssen frei als das Privatrecht. Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Strafjustiz blieb nach altnationalem Brauche noch lange in Übung. Als höchster Gerichtsherr in peinlichen Dingen galt noch immer der Kaiser, welcher die peinliche Gerichtsbarkeit an weltliche und allmählich auch an geistliche Herren bis zum vierten Heerschilde herab verlieh. Höchste Instanz war das königliche Hofgericht, präsidiert vom Pfalzgrafen oder von einem Hofrichter, wie einen solchen Friedrich II. im Jahre 1235 ernannte, damit er an seiner Statt dem Gerichte täglich vorsäße. Die niedrigeren Gerichte leitete der kaiserliche Comes oder Vizecomes, welcher eine Anzahl von achtbaren Freien als Schöffen bezeichnete und vereidete. Wo sich mit der Zeit durch Verleihung des Blutgerichts an Fürsten und Prälaten allgemeine Landgerichte gebildet hatten, übte natürlich der Bevollmächtigte des Landesfürsten die Befugnisse des kaiserlichen Missus. Der Schwabenspiegel zählt folgende persönliche Eigenschaften auf, die ein Richter nicht haben durfte: »Er sol nit mainaide sin, noch sol er in der acht nit sin, noch in dem Banne; er sol auch nit ain Jude sin, noch ain kezer sin, noch ain haiden sin; er sol auch nit ain gebure sin; er sol auch nit lame sin an handen und an füzzen; er sol auch nit blind sin; er sol auch nit ain stumme noch ain toere sin; er sol auch under ainz und zuaintzig iar nit sin an dem alter; er sol auch über ahtzig iar nit sin.« Die Schöffen wurden mit einem Schilling für jedes gerichtliche Geschäft entschädigt. Dem Gerichtsvorstand stand der Fronbote zur Seite, welcher die Vorladungen usw. besorgte. Wer die Vorladung vor ein niederes Gericht nicht beachtete, verfiel in die sogenannte niedere Acht. Löste er sich nicht binnen sechs Wochen aus derselben, so verfiel er in die höhere Acht, und wenn er sich binnen Jahresfrist nicht aus derselben löste, wurde über ihn die Reichsacht verhängt. Hauptbeweismittel für Schuld oder Nichtschuld blieb der Eid, welcher jedoch allmählich immer mehr im Sinne unseres jetzigen Zeugeneides als im Sinne des alten Eidhelferschwures abgenommen und geleistet wurde. Vor Erreichung des 17. Lebensjahres konnte niemand gerichtliches Zeugnis ablegen. Das Zeugnis des Knechtes gegen den Herrn war nur etwa dann gültig, wann es sich um ein Verbrechen gegen Kaiser und Reich handelte. Eidleistende Juden mußten auf einer Schweinshaut stehen und die Hand auf die Bücher Mosis legen. Die immer schärfer werdenden zahlreichen Verordnungen gegen den Meineid bezeugen das Vorkommen unzähliger Meineide – ein weiterer Beweis für die vielgerühmte »mittelalterliche Treue und Redlichkeit«.

Nr. 172. Bauernturnier.

Nr. 173. Dürer, Bauerntanz.

Die Gottesurteile hatte die mittelalterliche Strafjustiz aus den germanischen Wäldern übernommen. Der Volksglaube hielt an den Ordalien so hartnäckig fest, daß es die Kirche, eine anderweitig befolgte Politik auch hier befolgend, für das Klügste erachtete, die heidnische Natur der Sache hinter christlichen Formen zu verbergen. Durch kirchliche Bräuche sanktionierte sie also die Gottesurteile, deren eine Art, der Zweikampf, in unserem Duell noch heute fortbesteht. Außerdem ergaben die Proben mit Feuer und Wasser und andere das Gottesurteil. Bei der Feuerprobe hatte der oder die Beweisende gewöhnlich ein glühendes Eisen mit bloßen Händen zu tragen oder mit bloßen Füßen zu beschreiten. Ersteres war noch um 1445 im Rheingau üblich. Das Verbranntwerden oder Nichtverbranntwerden von Hand oder Fuß ergab Schuld oder Nichtschuld. Da und dort mußte der oder die Angeschuldigte im bloßen Hemde durch einen brennenden Holzstoß gehen. Sagenhafte Berichte sprechen sogar von Wachshemden. So erzählt die »Kaiserchronik« von der Feuerprobe, welcher Karls des Dicken Gemahlin Richardis unterworfen worden sei: »Sie slouf in ein hemede, daz darzuo gemachet was; in allen vier enden ze vuozen und ze henden daz hemede sie intzunten; in einer lützelen stunden daz hemede gar von ir bran, daz wahs an daz pflaster ran, der vrowen arges nine was, – sie sprachen deo gratias.« Fand die Wasserprobe statt, so mußte der Angeklagte aus einem zum Sieden gebrachten Kessel mit bloßer Hand einen Stein oder Ring herauslangen. Oder auch der Angeklagte wurde nackt ins kalte Wasser geworfen. Blieb er oben schwimmen, so war er schuldig; sank er unter, nichtschuldig, – was wohl aus der heidnisch-religiösen Vorstellung herzuleiten war, das reine Element nähme nichts Unreines, keinen Missetäter, in sich auf. Diesem Ordal wurden namentlich Hexen, noch im 16. und 17. Jahrhundert, so häufig unterworfen, daß dasselbe hiervon den Namen der Hexenprobe erhielt. Bei der Kreuzprobe hatten Kläger und Angeklagter regungslos und mit erhobenen Armen an einem Kreuze zu stehen. Wer zuerst die Hände rührte, die Arme sinken ließ oder zu Boden sank, hatte verloren. Das Ordal des geweihten Bissens bestand darin, daß dem Verdächtigen ein Schnitt geweihten Brotes oder Käse in den Mund gesteckt wurde. Konnte er ihn leicht zerbeißen und essen, galt der Mann für nichtschuldig. Beim Bahrgericht endlich mußte der des Mordes Verdächtige dem auf der Bahre liegenden Ermordeten sich nähern und dessen Wundmale berühren. Fingen diese wieder an zu bluten, so lag darin der Beweis der Schuld. »Swa man den mortmeilen bi dem toten sihet, so bluotent im die wunden« – heißt es im 17. Abenteuer des Nibelungenliedes, und der ganze Auftritt ist dort ergreifend geschildert. Ein höchst merkwürdiges Beispiel von Anwendung der Bahrprobe noch in späterer Zeit fand ich in der Schweizerchronik des Luzerners Diebold Schilling. Der Bauer Hans Spieß von Ettiswyl hatte seine Frau erwürgt. Es entstand Verdacht. Die Tote ward ausgegraben, und der verdächtige Mann der Bahrprobe unterzogen. Splitternackt und am ganzen Leibe geschoren, mußte er zwei Finger seiner Rechten auf die rechte Brust der Ermordeten legen und so seine Unschuld beschwören. Aber der Leichnam fing stark zu bluten an, und der Mörder bekannte seine Tat. Übrigens liegen uns auch ausreichende Zeugnisse vor, daß schon frühzeitig List und Trug bei den Gottesurteilen mit im Spiele gewesen. Die Geistlichen auf der einen, die Büttel auf der anderen Seite konnten dabei vieles machen. Höchst anmutig beschreibt Gottfried von Straßburg im Tristan, wie die blondgehaarte Isolde mittels einer allerliebsten Weiberlist das Ordal nasführte. Wenn Gottfried noch hinzufügt: »Da wart wohl geoffenbäret und all der werlt bewäret, daz der vil tugendhafte Krist wintschaffen als ein ermel ist« – so zeigt dieser herbe Spott, wie schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts erleuchtete Geister von dem Rechtsbrauche der Ordalien dachten. Denn Gottfried stand mit seiner aufgeklärten Anschauung nicht etwa allein. Zeugnis hierfür gibt die gleichzeitig oder wenig später verfaßte Novelle in Versen »Daz heize isen«, worin sehr ergötzlich dargetan ist, welche Gaukelei mit der Feuerprobe gewiß häufig getrieben wurde.

Nr. 174. Fahrende Leute.

Nr. 175. Wagen (1648).

Schon frühe fing man an, übelberüchtigte Personen statt einem Gottesurteile der Folter zu unterwerfen, und aus diesen Anfängen entwickelte sich jene scheußliche Marterkunst, welche mit dem im 16. Jahrhundert bewerkstelligten Übergange des Anklageprozesses in den inquisitorischen Schritt für Schritt bis zur empörendsten fortging. Wir werden später davon zu sprechen haben. An gegenwärtigem Orte ist zu sagen, daß auch schon das mittelalterliche Blutgericht (»Blutbann«) sich vollkommen dieses seines Namens würdig zeigte. Denn es ist leider nur zu begründet, wenn gesagt wurde, die mittelalterliche Justiz sei eine Wildnis der Barbarei gewesen. Die Schematisierung der Verbrechen wurde immer ausgedehnter, und namentlich erweiterte die fürstliche Gewalt die Begriffe der Felonie und des Verrates in willkürlichster Weise. Die Brutalität der Verbrechen wurde von der Brutalität der Strafen noch überboten. Zwar erhielt sich die altgermanische Sühnart mittels Wergeldes noch in schwachen Überresten; allein Bestrafung an Gut, Ehre, Leib und Leben wurde zur Regel, von welcher jetzt die Freien keineswegs mehr ausgenommen waren. An die Stelle der privatlichen Buße trat demnach die öffentliche. Die Strafgesetze lauteten meist sehr lakonisch, wie einige Sätze aus dem Stadtrecht von Salzburg dartun mögen. »Wer ein Falschmünzer ist, der wird verbrannt oder versotten. Kehrt ein getaufter Jude wieder (zum Judentum) zurück, den soll man verbrennen ohne alles Gericht. Wer meineidig ist, dem soll die Zunge hinten zum Nacken herausgerissen werden. Wer seinen Herren verrät oder vergiftet, den soll man verbrennen oder versieden. Wenn ein Diener seines Herrn Frau, Tochter oder Schwester beschläft, wird er enthauptet oder gehangen. Wer eine Jungfrau oder Frau notzogt (notzüchtigt), dem soll man den Kopf abschlagen.« Diese Strafe des Enthauptens wurde bei Unzuchtvergehen überhaupt häufig angewandt und bei geringeren Leuten mit Bart (Beil) und Schlägel, bei Adeligen gewöhnlich mit dem Schwerte vollzogen. In Hessen wurde der Notzüchtiger gepfählt, doch nicht auf die später übliche Manier, sondern so, daß ihm ein spitzer Eichenpfahl, auf welchem die Genotzüchtigte die drei ersten Schläge tun mußte, durchs Herz getrieben wurde. Gehängt zu werden galt für schimpflicher als den Kopf zu verlieren. Diebe, welche bei Tage gestohlen, wurden daher enthauptet, Nachtdiebe dagegen gehängt. Frauen wurden selten gehängt, sondern verbrannt oder ertränkt. Erstere Todesart traf besonders die im Verdachte der Zauberei stehenden Weiber, letztere Giftmischerinnen, rückfällige Diebinnen, Kindesmörderinnen und solche, welche die Leibesfrucht abgetrieben hatten. Denkwürdig ist, daß noch im 14. und 15. Jahrhundert in unserem Lande der Kindermord zu den seltensten Verbrechen gehörte. In Frankfurt am Main kam der erste Kindesmord im Jahre 1444 zur Anzeige und gerichtlichen Verhandlung, wobei die mörderische Mutter zum Ertränkungstode verurteilt, aber auf Fürbitten der Frauen begnadigt wurde. In Nürnberg kam Kindesmord während des ganzen 15. Jahrhunderts niemals zur Anzeige, dagegen im 16. schon sechsmal, im 17. dreiunddreißigmal. Lebendig begraben wurden Ehebrecherinnen, nach Nürnberger Recht auch Männer, welche einem Weibe Gewalt angetan; eine Abart dieser entsetzlichen Strafe, das Einmauern, wurde zuweilen auf eine in der Liebe gar zu unvorsichtige Nonne angewandt. Dem Feuertode überliefert wurden außer Ketzern und Hexenmeistern auch Kirchenräuber, Grabschänder, Mordbrenner, Giftmörder, Päderasten und Bestialiten, ebenso Marksteinverrücker. Elternmörder wurden zuweilen in Öl gesotten, wie z. B. 1393 ein Tuchmacher aus Wörd, welcher seiner Mutter Gewalt angetan und sie dann erwürgt hatte. Eine weitere schreckliche, gewöhnlich an Landesverrätern vollzogene Strafe war das Vierteilen mittels vier an die Hände und Füße des Delinquenten gespannter Pferde. Auch das Rädern wurde häufig praktiziert. Im nördlichen Deutschland war auch eine der Guillotine sehr ähnliche Hinrichtungsmaschine im Gebrauch, die sogenannte Dweele oder Dele. Die Massenhaftigkeit der Hinrichtungen im Mittelalter mag einigermaßen erhellen aus der urkundlichen Feststellung, daß von 1350-1750 in Augsburg 636, von 1371-1460 in Lübeck 411, von 1366-1700 in Frankfurt 860 Menschen auf dem Rabenstein gestorben sind.

Nr. 176. Ritter und Dame.

Die mittelalterliche Strafjustiz schwelgte aber nicht nur in Todesurteilen, sie liebte das Verstümmeln ebenfalls außerordentlich, indem sie in reichlichstem Maße Stäupung, Blendung, Abschneiden der Nase und Ohren, Abhauen von Hand oder Fuß, Ausreißen der Zunge, Brandmarkung und Entmannung verhängte. Die Ehrenstrafen füllten gleichfalls ein langes Register. Voran stand die Ausstellung am Pranger und im Schandkorb. Ähnliche Schmach brachte die sogenannte sinnbildliche Prozession, bei welcher adelige und freie Missetäter ein bloßes Schwert am Halse tragend, unfreie mit einem Strick um den Hals öffentlich erscheinen mußten. Rittern wurden die Sporen abgesprochen, fürstliche Verbrecher mußten Hunde tragen. Einbuße des Kirchenstuhls und unehrliches Begräbnis auf Kreuzwegen wurde vielfach zuerkannt und das letztere namentlich Ketzern und Selbstmördern zuteil. Ehrenstrafen an Hurern und Huren wurden oft auf eine hier nicht beschreibliche, höchst schamlose Weise vollzogen. Zuweilen gesellte sich den Ehrenstrafen ein gewisser brutaler Humor. So mußten Weiber, die ihren Mann geschlagen hatten, rücklings auf einem Esel sitzend den ganzen Ort durchreiten. Gartendiebe, falsche Spieler, verleumderische Dienstboten und zanksüchtige Frauen wurden mittels der sogenannten Prelle ins Wasser getaucht und wieder emporgeschnellt. Auch die bekannte, der amerikanischen Lynchjustiz so wohlgefällige, wildburleske Ehrenstrafe des Teerens und Federns kam schon im Mittelalter vor. Der Zustand der Gefängnisse damaliger Zeit war der Grausamkeit der Strafrechtspflege völlig entsprechend. Sie waren auch in Deutschland, wie allenthalben, wahre »Marter- und Pesthöhlen«, und wir werden beim Hexenprozesse sehen, daß auch die »gemütlichen« Deutschen die teuflischen Gefangenenquälereien eines Ezzelino und eines elften Ludwig von Frankreich verstanden und übten.

Von mittelalterlicher Justiz kann man kaum erzählen, ohne daß dem Leser das vielberufene Femgericht zu Sinne käme. Nicht nur die Verfasser zahlloser Ritterromane, sondern auch große Dichter, wie Goethe und Heinrich von Kleist, haben sich beeifert, dieses Institut mit dem Reize romantischer Schauer zu umgeben. Die nüchterne Forschung hat von solchem Aufputze der Sache vieles beseitigt, und wie wahr ist, daß das Femgericht zwei Jahrhunderte lang mit weitgreifender Macht wirkte und daß es nach einer Seite hin allerdings etwas Geheimnisvolles hatte, ebenso unwahr ist auch, daß seine Sitzungen nächtlicherweile oder an verborgenen schauerlichen Orten stattfanden, daß es Angeklagte folterte oder in Haft schmachten ließ und daß es raffiniert grausame Todesstrafen verhängte. Auch die früheren wunderlichen Erklärungen des Wortes Feme (Verne, Vehme, Fehme, Fäme, Fähme) sind jetzt abgetan, und ziemlich allgemein ist anerkannt, daß Feme eben weiter nichts als Gericht und verfemt so viel wie gerichtet, verurteilt bedeute. Lieblingsstätte der Femgerichtshegung war Westfalen, die »rote Erde«, welche Bezeichnung wahrscheinlich von der in jener Gegend häufig vorkommenden rötlichen Farbe des Erdreichs herzuleiten ist. Es gab jedoch, wie die Freischöffen über ganz Deutschland verbreitet waren, auch außerhalb Westfalens Freistühle, die etwa als Filiale der westfälischen zu bezeichnen sein mögen.

Die Femgerichte, welche am hellen Tage, unter offenem Himmel, an allbekannten alten Malstätten, besonders in Westfalen, gehegt wurden, sind ein echt germanisches Institut. Die Sage knüpft den Ursprung desselben an Karl den Großen, welcher das Femgericht eingesetzt hätte, um die widerspenstigen Sachsen zu überwachen. Diese Sage hat eine historische Basis, insofern das Femgericht von dem uraltdeutschen Rechtsverfahren, von dem karlingisch-kaiserlichen Gericht sich herleitete. In Westfalen bildete sich die fürstliche Landeshoheit, in welcher die alte Gauverfassung und mit dieser zugleich die alte Gerichtsverfassung unterging, langsamer aus als anderwärts. Hier erhielten sich die freien Grundbesitzer, die Freibauern, länger als sonstwo in ihren Rechten, bewahrten demnach ihre freie Gemeindeverfassung, ihre Unmittelbarkeit unter Kaiser und Reich und ihre altgermanische Gerichtsordnung, d. h. die letztere so, wie sie von Karl dem Großen gestaltet worden war. Der Gerichtspräsident wurde hier noch immer als karlingischer Comes betrachtet. Diese Komitees, diese Grafen nahmen dann zu Ende des 12. Jahrhunderts die Bezeichnung Freigrafen an als Richter über Freie, Freigebliebene; ihre Beisitzer erhielten aus demselben Grunde den Namen Freischöffen, das Gericht selbst bekam den Namen Freistuhl, der einzelne Gerichtsbezirk den Namen Freigrafschaft. Als dann später auch in Westfalen die fürstliche Territorialgewalt die Gemeinfreiheit immer mehr schmälerte, wußten die geistlichen und weltlichen Dynasten, in deren Gebieten Freigrafschaften lagen, diese insofern von sich abhängig zu machen, als sie unter der Benennung von Stuhlherren sich von Kaiser und Reich mit denselben belehnen ließen. Indessen übte dies auf die westfälischen Gerichte dennoch keinen so weitgreifenden Einfluß wie anderwärts; denn die Gerichtsvorsitzer, die Freigrafen, wurden zwar von dem Stuhlherrn dem Kaiser zur Ernennung vorgeschlagen, fuhren aber, ohne daß ein landesherrlicher Vogt an ihre Stelle trat, die Rechtspflege ganz in der alten Weise zu handhaben fort. Die westfälischen Freigerichte behielten also ihr Ansehen als kaiserliche Gerichte, und hierin lag für sie schon das Motiv, ihre Tätigkeit weit über die Grenzen ihrer Gerichtssprengel in das Reich hinauszudehnen, wie im 14. und 15. Jahrhundert geschah. Die Kompetenz als kaiserliche Gerichte allein erklärt jedoch die furchtbare Macht, welche die westfälischen Freistühle vom 13. Jahrhundert an zu entfalten begannen, nicht völlig. Wir müssen, um die nötige Aufklärung darüber zu erhalten, uns in jene Zeiten voll Anarchie, Rechtsunsicherheit, Fehdewut, Raubsucht, Mord und Brand versetzen, wo die Wirksamkeit der ordentlichen Rechtspflege ganz und gar illusorisch war, wo im Gange der öffentlichen Geschäfte eine Regellosigkeit und Ohnmacht eingetreten, daß, um nur ein Beispiel anzuführen, kaiserliche Boten einmal zwei Monate Zeit nötig hatten, um mit einem Befehle des Kaisers von Konstanz nach Westfalen zu gelangen, eine Tatsache, die uns nicht nur über die damalige Unsicherheit der Straßen, sondern auch über deren physische Beschaffenheit, welche zu schneckenartigem Reisen nötigte, einen deutlichen Wink gibt.

Nr. 177. Ritterrüstung.

Bei so beschaffenen Umständen mußte es rechtschaffenen Männern höchst erwünscht sein, in den westfälischen Freigerichten einen Anhaltspunkt zu finden, von welchem aus sich der Rechtsanarchie wenigstens einigermaßen steuern ließ. Daher die weitreichende Anerkennung der westfälischen Feme, welcher sich Tausende allenthalben in Deutschland als Freischöffen, als sogenannte Wissende anschlossen. Schon die Bezeichnung der Schöffen als Wissende zeigt, daß das Femgerichtswesen fortan als eine Art Geheimbündelei behandelt wurde. Man hatte nämlich gar bald erkannt, daß die Wirksamkeit des Gerichtes durch den Schrecken, welchen die Heimlichkeit in sich trägt, vermehrt wurde, und daher hatte man zu dieser gegriffen, d. h. nur insoweit, als die Aufnahme als Freischöffe an die Bedingung des Eides unbedingter Verschwiegenheit der geheimen Losung geknüpft und der Urteilsspruch gegen Missetäter, welche der Vorladung des Freistuhls nicht Folge geleistet haben, mit Ausschließung aller Nichtfreischöffen (Nichtwissenden) von der Gerichtsstätte gefällt und bis zur Vollziehung geheim gehalten wurde. Freischöffe zu sein, wurde übrigens als eine Ehre betrachtet, und man brauchte keineswegs zu verschweigen, daß man es war. Das Verfahren bei der Aufnahme der Schöffen war einer Femgerichtsurkunde zufolge dieses: »Der Freigraf sagt den Neuaufgenommenen mit bedecktem Haupte die heimliche Feme Strick, Stein, Gras, Grein und klärt ihnen das auf. Dann teilt er ihnen das Notwort: Reinir dor Fewer – mit und klärt ihnen das auf. Hierauf lehrt er sie den heimlichen Schöffengruß also: Ein Schöffe, der zu einem andern kommt, legt seine rechte Hand auf seine linke Schulter, sprechend: Ich grüße Euch, lieber Mann! Was fanget Ihr hier an? Dann legt er seine rechte Hand auf die linke Schulter des anderen Schöffen und dieser tut desgleichen und spricht: Alles Glück kehre ein, wo die Freischöffen sein.« Der Freischöffe mußte schwören, die geheime Losung vor allen Nichtwissenden zu bergen, »vor Weib und Kind, Sand und Wind« zu bewahren. Brach er diesen Schwur, so sollten ihn »die Freigrafen und Freischöffen greifen unverklagt und binden ihm seine Hände vorn zusammen und ein Tuch vor seine Augen werfen und ihn auf seinen Bauch und winden ihm seine Zunge hinten aus seinem Nacken und tun ihm einen dreisträngigen Strick um seinen Hals und hängen ihn sieben Fuß höher als einen verfemten missetätigen Dieb«. Jeder unbescholtene Deutsche konnte, falls er nicht leibeigen war, Freischöffe werden. Die Feme wußte sich auch ihr Briefgeheimnis zu sichern. Waren ihre Briefe nicht geradezu Erlasse an Nichtwissende, so war der Adresse die Warnung beigefügt: »Diesen Brief soll niemand öffnen, niemand lesen oder lesen hören, es sei denn ein echter rechter Freischöffe« – und diese Warnung wurde nur äußerst selten nicht beachtet. Später wurde das freilich anders, und so sind vom 17. Jahrhundert an durch Nichtbeachtung des Briefgeheimnisses eine Menge Femurkunden zugänglich geworden. In Westfalen gab es über hundert Fem-Mallen, ganz nach altgermanischer Sitte unter einem Hagedorn, einem Birnbaum, unter einer Eiche oder Linde. Das Verfahren war öffentlich und mündlich mit Anklageprozeß. Ankläger konnte nur ein Freischöffe sein, der bald in seinem eigenen Namen, bald in dem eines geschädigten Wissenden oder Nichtwissenden oder auch bei seiner Pflicht als Mitwahrer des öffentlichen Rechtsfriedens die Klage vorbrachte. Auf der Richterbank konnte jeder Freischöffe Platz nehmen, sieben aber waren zur Gültigkeit des Urteils unbedingt notwendig. Von einer »Vermummung« der Richter war überall keine Rede. Den Vorsitz führte ein Freigraf, welcher dem volkstümlichen Ursprung des Gerichtes getreu sehr oft ein einfacher Bauer war. Vor ihm auf einem Tische lag ein blankes Schwert behufs der Eidesabnahme und ein aus Weiden geflochtener Strick (die Wyd) behufs des Vollzuges der Strafsentenz. Die Feme kannte nur eine solche, nur eine Strafart, den Tod; denn sie befaßte sich nur mit Verbrechen, auf welchen nach mittelalterlichem Rechte der Tod stand. Allein außerdem konnte selbst die geringfügigste Zivilsache »Vehmwroge« werden (vor die Feme gezogen werden), falls der Angeklagte sich geweigert hatte, seinem ordentlichen Richter Rede zu stehen. Nach erhobener Anklage entschied das Gericht zunächst, ob die fragliche Sache Vehmwroge sei. Wurde dies bejaht und war der Angeklagte erschienen, so wurde ganz nach dem altgermanischen Beweisverfahren mittels der Eidhelfer verfahren. Wurde er dadurch der angeschuldigten Tat überführt oder gestand er sie freiwillig, so gaben die Schöffen nach kurzer Beratung ihr auf Schuldig lautendes Verdikt, der Freigraf verkündigte es und die Vollziehung des Todesurteils, welche eine Pflicht der Freischöffen war, trat mit Benutzung des Stranges und des nächsten besten Baumes auf der Stelle ein. War bei Erhebung der Anklage der Beschuldigte nicht zugegen, so wurde er, falls er ein Nichtwissender war, mit einem Termin von dreimal fünfzehn Tagen vor das »offene Ding« geladen. Erschien er, so konnte er sich von der Anklage losschwören, wenn er unter den Freischöffen die gehörige Anzahl von Eidhelfern fand, was natürlich sehr schwierig war. Erschien der Angeklagte nicht, so verwandelte sich das offene Ding durch mit Androhung augenblicklicher Todestrafe verbundene Wegweisung aller Nichtwissenden von der Gerichtsstätte in die »heimliche Acht«, vor welche er mit einem abermaligen Termin geladen wurde. Beachtete er diese Ladung nicht, so mußte der Ankläger die Klage wiederholen und zugleich beweisen, daß die Ladung gehörig geschehen wäre. Sofort wurde, nachdem der Freigraf den Angeklagten nochmals viermal bei seinem Namen aufgerufen und gefragt hatte, ob niemand von seinerwegen da sei, die Anklage für begründet und erwiesen angenommen, wenn des Klägers Eid durch den von sechs anderen Freischöffen bekräftigt wurde. War dieses geschehen, so verfemte der Freigraf den Angeklagten mit der feierlichen Formel: »Den beklagten Mann N.N. den nehme ich aus dem Frieden, aus dem Rechte und aus den Freiheiten, welche Kaiser Karl gesetzt, und werfe ihn nieder vom höchsten Grad zum niedrigsten Grad und setze ihn aus allen Freiheiten, Frieden und Rechten in Königsbann und Wette und in den höchsten Unfrieden und Ungnade und mache ihn unwürdig, echtlos, rechtlos, siegellos, ehrlos, friedelos und unteilhaftig alles Rechtes und verführe ihn und verfeme ihn und setze ihn hin nach Satzung der heimlichen Acht und weihe seinen Hals dem Stricke, seinen Leichnam den Vögeln in der Luft, ihn zu verzehren, und befehle seine Seele Gott im Himmel in seine Gewalt, wenn er sie zu sich nehmen will, und setze sein Leben und Gut ledig, sein Weib soll Witwe, seine Kinder Waisen sein.« Dieser Urteilsspruch hatte, wenigstens in den Augen aller Wissenden, die gleiche Geltung wie die Reichsoberacht oder Aberacht, deren Verhängung durch Kaiser und Reich den davon Betroffenen auf die Stufe eines verurteilten Verbrechers stellte. Der Ächter war vogelfrei, jeder konnte sich an ihm vergreifen, ihn töten; sein Lehen, sein Eigentum ward eingezogen, niemand durfte ihm Herberge und Schutz gewähren, bei Strafe, ebenfalls in solche Ächtung zu verfallen.

Nr. 178. Crispin de Passe, Die Lüsterne.

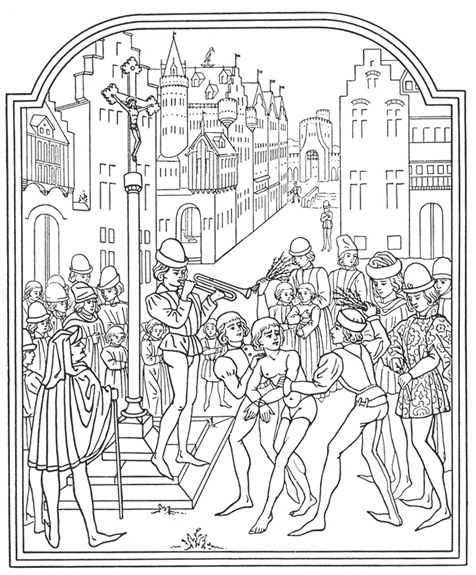

Nr. 179. Ausstäupen.

Wenn aber Kaiser und Reich im späteren Mittelalter nicht selten unvermögend waren, ihre Aberacht zu vollziehen, so hatte die Feme weit weniger Schwierigkeit, überall in Deutschland ihren Todesspruch zum Vollzug zu bringen. Denn vermöge der Organisation der Freischöffen reichte ihre Hand ebenso weit, als sie heimlich und rasch wirkte. Sobald der oben stehende Spruch gefallen, soll, so wollte es der Fembrauch, »der Freigraf nehmen den Strick von Weiden geflochten und ihn werfen aus dem Gerichte, und so sollen dann alle Freischöffen, die um das Gericht stehen, aus dem Munde speien, gleich als ob man den Verfemten zur Stunde hänge. Nach diesem soll der Freigraf sofort gebieten allen Freigrafen und Freischöffen und sie ermahnen bei ihren Eiden und Treuen, die sie der heimlichen Acht getan, sobald sie den verfemten Mann bekommen, daß sie ihn hängen sollen an den nächsten Baum, den sie haben mögen, nach aller ihrer Macht und Kraft.« Das mit dem Siegel des Freigrafen versehene Urteil wurde dem Ankläger eingehändigt als Legitimationsurkunde, mittels welcher er alle Wissenden zur Vollstreckung desselben aufbieten konnte. Nun begann eine heimliche und eifrige Jagd auf den Schuldigen. Wo er ergriffen wurde, ward er auch sofort hingerichtet. Doch mußten bei Vollstreckung des Urteils mindestens drei Freischöffen zugegen sein. In den Baum, welcher als Galgen diente, steckten sie ein Messer zum Wahrzeichen, daß die Tötung von der Feme ausgegangen. Ein vor den Freistuhl geladener Wissender hatte, auch wenn er schuldig war, weit mehr Aussicht, dem Verderben zu entgehen, als ein Nichtwissender. Nicht nur kannte er ja die Rechtsbräuche der Feme besser als dieser, es war ihm auch, wenn es zum Reinigungseide kam, viel leichter, die gehörige Anzahl von Eidhelfern unter seinen Kollegen aufzubringen. Traten zwanzig Wissende als Eidhelfer für ihn in die Schranken, so mußte er unbedingt freigesprochen werden, denn diese Anzahl durfte der Ankläger seinerseits nicht mehr überbieten. Der Wissende wurde nie vor das offene Ding geladen, sondern nur vor die heimliche Acht und zwar mit Gewährung von drei Fristen von je dreimal fünfzehn Tagen. Erst wenn er bei Ablauf der dritten nicht erschien, wurde die »letzte schwere Sentenz, die höchste Wette«, d. h. das Todesurteil gegen ihn ausgesprochen. Da die Überbringung der Ladung oft mit Gefahr verbunden war, so konnte sie auch auf diese Weise geschehen, daß die Vorladungsurkunde nächtlicherweile an die Tore der Burg oder der Stadt, wo der Geladene sich aufhielt, gesteckt oder genagelt wurde, wobei die ladenden Freischöffen drei Späne aus dem »Rennbaum oder Riegel« hieben und »zum Gezeugnis« mit sich nahmen. Das ohnehin summarische Verfahren der Feme kürzte sich noch, wenn ein Verbrecher ergriffen wurde »mit habender Hand, mit blinkendem Schein oder mit gichtigem Mund«, d. h. bei der Missetat selbst oder mit den Werkzeugen, womit er sie vollbracht, oder mit dem, was er etwa dabei erbeutet, oder sofort der Tat geständig. Das Richten war aber in diesem Falle ein bloßes Hinrichten. Denn die Schöffen warfen dem Ertappten ohne weitere Verumständigung die »Wyd« um den Hals und ließen ihn am nächsten Baume baumeln. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß dieses summarische Verfahren die gröbsten Mißbräuche gewissermaßen sanktionieren mußte. Bekannt ist von solchen Mißbräuchen vermöge seiner bedeutenden Folgen besonders einer geworden, die Ermordung des Ritters Hans von Hutten durch den Herzog Ulrich von Württemberg (1515), welcher die meuchlerische Tat mit dem Vorgeben beschönigen wollte, er hätte als Schöffe der heimlichen Acht gehandelt.

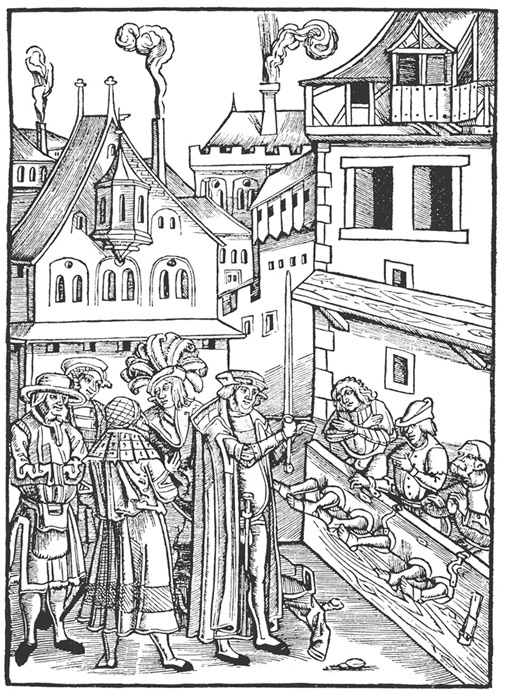

Nr. 180. Verschiedene Strafen.

Überhaupt stieg mit der Macht der Feme auch ihre Ausartung. Was ihre Macht angeht, so war diese im 14. und 15. Jahrhundert so groß, daß sie den ungemessensten Schrecken einflößte. Man getraute sich kaum von der Femheimlichkeit öffentlich zu sprechen, und das Gericht, welches, wie einige wollen, über hunderttausend Freischöffen im Reiche umher zu verfügen hatte, wußte selbst die trotzigsten ritterlichen Raufbolde und Räuber zu demütigen und zu strafen. Die simpeln westfälischen Freigrafen forderten selbst mächtige Fürsten vor ihren Stuhl, wie z. B. im Jahre 1434 der Freigraf Albert Swynde den Herzog Heinrich den Reichen von Bayern, bei dessen Verfemung achthundert Freischöffen zugegen waren. Ja sogar der Kaiser Friedrich III. wurde samt seinem Kanzler und Kammergericht vor das Femgericht geladen, damit er daselbst »seinen Leib und die höchste Ehre verantwortete«. Nur mit Geistlichen, Frauen und Juden sollte die Feme sich nicht befassen. Außerdem war ihre Kompetenz fast unbeschränkt, und wenn sie sich selbst »des heiligen Reiches Obergericht übers Blut« nannte, so fand solcher Anspruch seine Genehmigung darin, daß nicht nur Bürger und Ritter, sondern selbst die Mitglieder der hohen Aristokratie sich zum Freischöffenamt drängten. Auch ein Kaiser, Sigismund, ließ sich 1429 beim Dortmunder Freistuhl zum Schöffen weihen. Die allmähliche Entartung der ganzen Einrichtung gab sich nicht allein dadurch kund, daß Neid, Rachsucht und andere schlimme Leidenschaften unter dem Deckmantel der Femgerechtigkeit Befriedigung sich zu verschaffen wußten, sondern auch durch die einreißende Willkür bei Handhabung der femgerichtlichen Formen. Ging doch diese Willkür schon am Ende des 13. Jahrhunderts so weit, daß die Feme beschuldigte Nichtwissende gar nicht vorlud, sondern dieselben ohne weiteres verfemte, sobald der Ankläger und sechs Eidhelfer die Klage beschworen. Mißbrauch der Gewalt erzeugt aber immer Opposition. Die erfuhr auch die Feme. Sie wurde zwar niemals förmlich aufgehoben, aber Kaiser, Fürsten und Städte suchten und wußten allmählich ihr Ansehen zu beschränken, und vom 16. Jahrhundert an sank dasselbe unter dem Einfluß der festeren Gestaltung des Gerichtswesens rasch. Am längsten erhielten sich Spuren der Femjustiz auf roter Erde, ihrer eigentlichen Heimat, unter den zähen westfälischen Hofbauern. Noch in den Jahren 1830-1850 gab es solche, welche den Freischöffeneid geschworen hatten und die geheime Losung schlechterdings nicht verraten wollten. Der letzte Freigraf, welcher unter den bekannten Linden des Freistuhls zu Dortmund am 6. Januar 1806 das letzte »offene Ding« abgehalten hat, ließ Löbbecke.

Wenn nun im Mittelalter mit dem Sinken der Kaisergewalt die Gerechtigkeitspflege selbst, um überhaupt nur walten zu können, in der Feme eine unheimlich gewaltsame Gestalt annehmen mußte, so kann man sich leicht vorstellen, welchen Brutalitäten das altgermanische Faust- und Fehderecht in jener Zeit zum Anlehnungspunkte diente. Die herrschende Rechtsanarchie brachte es dahin, daß Kaiser und Reich die Berechtigung des einzelnen Mannes zur Selbsthilfe förmlich anerkannten, falls durch die Gerichte keine Hilfe zu erlangen wäre, eine Klausel, welche durch die offenkundige Ohnmacht der ordentlichen Gerichte meist ganz illusorisch war. Man brachte jedoch das Faustrecht in eine Art System, indem die Landfriedensverordnungen verschiedener Kaiser die Ausübung dieses sonderbaren Rechtes an gewisse Formen banden. So schärfte schon der Landfrieden vom Jahr 1187 ein, daß, wer gegen einen Beleidiger oder Schädiger Fehde erheben wollte, dies dem Gegner drei Tage vorher ankündigen müßte. Solche Ankündigungen geschahen mittels der von uns weiter oben schon berührten Fehdebriefe. Außerdem wurde Geistlichen, Wöchnerinnen, Schwerkranken, Pilgern, Kaufleuten, Ackersleuten, Winzern, Fuhrleuten von Kaiser und Reich ein »besonderer Frieden« erteilt, d. h. sie sollten durch die Ausübung des Fehderechts nicht verletzt oder geschädigt werden. Der Kirche muß man nachrühmen, daß sie ihrerseits wacker sich anstrengte, dem rohen Fehdewesen wenigstens einigermaßen zu steuern. Es sollte hierzu die von ihr empfohlene Einrichtung des »Gottesfriedens« (treuga dei) dienen, welche verlangte, daß nicht nur an gewissen Tagen des Jahres, sondern auch an vier Tagen jeder Woche, vom Mittwochsabend bis zum Montagsmorgen, jede Fehde durchaus ruhen sollte aus Ehrfurcht vor der Gottheit. Dieser Gottesfrieden reichte mit seinen Wurzeln bis ins altgermanische Heidentum hinauf, wo ja, dem Berichte des Tacitus zufolge, mit dem Kultus der Nerthus ein solcher schon verbunden gewesen war. Er wurde im Mittelalter am Mittwochsabend jedesmal förmlich eingeläutet, und wenn auch seine Nichtbeachtung nicht unmittelbaren Schaden brachte, so konnte sie doch mittelbaren bringen. Denn wer den Gottesfrieden brach, verfiel in den Kirchenbann, und wer von diesem nicht binnen einer gewissen Zeit sich löste, lud die Reichsacht auf sich.

Nr. 181. Der Stock.

Aber alle diese Beschränkungen reichten nicht aus in einem Lande, wo ein immer größerer Territorialwirrwarr einriß, eine durchgreifende Polizeiorganisation fehlte und das Sprichwort »Raub ist keine Schande!« so unzählige eifrige Verehrer und Anwender besaß, daß im 15. Jahrhundert ein italischer Prälat mit Grund sagen konnte: »Ganz Deutschland ist eine Räuberhöhle, und unter den Adeligen ist der am berühmtesten, welcher der größte Räuber«. Was Wunder, wenn man gegen solche Zustände eine augenblickliche Abhilfe in Einrichtungen suchte, die gar bald selber wieder zu Plagen wurden? Eine solche Einrichtung sind die aus dem Altertum herübergekommenen Asyle gewesen, die im Mittelalter unter dem Namen »Freiungen« (Freistätten) bekannt waren. Den Charakter von Freistätten hatten zunächst die Kirchen und Klöster; er wurde aber auch auf andere heilige Orte (z .B. auf Kirchhöfe) übertragen, deren religiöse Weihe Achtung einzuflößen geeignet war. Mit der Zeit erteilten die Kaiser ganzen Städten oder wenigstens gewissen Plätzen darin das Freiungsrecht, welches in seinem ursprünglichen Sinne nur unschuldig Verfolgten und rechtswidrig Bedrohten zugute kommen sollte und insofern großes Lob verdiente. Aber bald wußten auch Schelme und Bösewichte von diesen Zufluchtsstätten vielfachen Gebrauch zu machen, und das Asylrecht schützte oft die schlimmsten Verbrecher vor der Hand der Justiz, weil geistliche und städtische Genossenschaften die Unantastbarkeit ihrer Freiungen mit eifersüchtiger Zähigkeit zu verteidigen pflegten. Erst die neueste Zeit hat diesem Unwesen, welches sich zuletzt noch in den Gesandtschaftspalästen hielt, ein Ende gemacht.

Nr. 182. Richtstätte mit Galgen und Rad.