|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Bild des Landes. – Abstammung, Urheimat und Name der Germanen. – Stellung zu Rom. – Abwerfung des römischen Joches. – Die »Germania« des Tacitus. – Volkszahl. – Die deutschen Stämme. – Waffen, Krieg und Jagd. – Gelage. – Viehzucht. – Besiedelungsart. – Tracht. – Die Frauen. – Deutsch-germanische Religion. – Nordisch-germanische Glaubenslehre. – Der Gottesdienst. – Orakeleinholung. – Lieder und Sagen. – Soziale und politische Verhältnisse. – Recht und Rechtspflege. – Totenbestattung.

Ein wundersam eigentümliches Gefühl muß uns anwandeln, so wir, im Geiste den Anblick festhaltend, welchen unser Land dermalen darbietet, zweitausend Jahre vor heute im Vogelflug über Germanien uns hingetragen denken. Da erschauen wir einen unermeßlichen Forst, aus dessen eintönig düsterer Fläche Gebirge hervorragen, bewaldeten Inseln gleich. Rauschende Wasser, welche die großen Stromgebiete entlang wandeln, um an öden Küsten in das Meer zu münden, sowie da und dort zerstreute Lichtungen, Rodungen und Ansiedlungen bringen doch nur eine spärliche Abwechslung in das Waldgemälde, dessen Mächtigkeit viel mit der des Ozeans gemein hat und wie diese den Eindruck des Erhabenen hervorzubringen vermag.

In diesen weiten und mit dem rauhen Klima nordischer Waldlandschaft behafteten Gebieten machten unsere Altvorderen den Tieren der Wildnis den Boden streitig, auf welchem der gewaltige Auerochs mit dem zottigen Bären um das Tierkönigtum stritt. Deutliche Erinnerung an dieses germanische Urwaldleben hat unsere uralten Waldgeruch atmende Tiersage bewahrt und überliefert.

Des deutschen Volkes Ursprung verliert sich in jene Märchenferne der Zeiten, deren Geheimnisse die rastlose Forschung unserer Tage zu durchdringen sich abmüht, aber noch lange nicht zu einer auch nur annähernd klaren Lösung gebracht hat. Außerordentlich wirksame Dienste hat zur Aufhellung vorzeitlicher Finsternisse bekanntlich die vergleichende Sprachenkunde geleistet, und ihren Nachweisungen insbesondere verdanken wir es, daß Herkommen und Urheimat der Germanen aus mythischem Dunkel allmählich in die geschichtliche Dämmerhelle herübertraten. Die Deutschen gelten für einen Zweig der großen indogermanischen Völkerfamilie, welche die Ostarier (Inder) und die Westarier (Iraner), ferner die Hellenen und Italiker, endlich Slawen, Kelten und Germanen umfaßt. Dorthin also, von wo der große Strom der arischen Familie ausgegangen, müßten wir unserer Väter Ursitz verlegen, auf die mittelasiatische Hochebene, über welche der Paropamisos oder Hindukusch emporsteigt, aus ewigen Schneelagern den Indus gen Süden, den Oxus gen Norden entsendend. Kaukasischer Rasse wäre unser Volk demnach und alpenhafter Urheimat. Der Sprache Wurzelgemeinschaft, der Weltanschauung idealistischer Grundton, vielfache Übereinstimmungen in Religion und Sitte, bezeugen allerdings mehr oder weniger bestimmt die »arische« Verwandtschaft. Bedeutsam auch weisen auf sie zurück die Einklänge altindischer und altdeutscher Heldensage, insbesondere die Ähnlichkeit des indischen Heros Karna mit dem deutschen Helden Siegfried.

Nr. 9. Zerstörung eines germanischen Dorfes durch römische Truppen.

Wann der germanische Sprößling vom indogermanischen Familienstamme sich abgezweigt habe, wann unsere Ahnen von dem arischen Urlande – welches übrigens statt im Quellengebiete des Oxus und Jaxartes neuestens auch viel weiter westwärts, nämlich in der litauisch-russischen Ebene, vermutet wird – ausgezogen und nach Europa hereingewandert sein mögen, ist mit etwelcher Bestimmtheit zu ermitteln bis jetzt nicht gelungen; immerhin aber mit einiger Wahrscheinlichkeit. Die Trennung der Germanen von der großen arischen Familie scheint stattgefunden zu haben, bevor die Arier vom nomadischen Hirtenleben zu seßhaftem Ackerbau übergingen. Diese Annahme stützt sich auf die deutliche Übereinstimmung des Sanskrit und des Deutschen in Sprachformen, welche auf die Viehzucht sich beziehen (z. B. sanskritisch uxan, deutsch Ochse – s. gô, die Kuh – s. varâha, althochd. barach, Schwein – s. hansa, d. Gans – s. avis, althochd. ouwi, Mutterschaf, u. a. m.), wogegen der Faden sprachlicher Übereinstimmung reißt, sowie man von den hirtlichen Bezeichnungen zu den ackerbäuerlichen vorschreitet. Da nun die ackerbauende Kultur der indischen und medopersischen (iranischen) Arier erst im oder nach dem 12. Jahrhundert v. Chr. eingetreten zu sein scheint, so ist daraus der Schluß gezogen worden, daß die Abzweigung und Westwärtswanderung der Germanen zu oder noch vor der bezeichneten Zeit stattgefunden haben müßte. In welchen Beziehungen die germanische Wanderung zu der hellenisch-italischen, zu der slawischen und keltischen gestanden, ist dunkel. Nur so viel scheint festzustehen, daß im Süden von Europa die Griechen und Italiker, im Mittellande die Kelten, ostwärts hinter ihnen die Slawen und im Norden die Germanen sich niederließen. Zu allem bislang Kundgegebenen ist aber, so man der Wahrheit getreu bleiben will, anzumerken, daß wir im Dunkel oder Zwielicht germanischer Vorzeit immer noch nur auf dem schwankenden Boden der Vermutungen, nicht auf dem festen unwidersprechlicher Tatsachen stehen. Alles, was wir über die Urheimat und die Urzeit der »Indogermanen«, wie über die Herwanderung der Schößlinge dieser großen Völkerfamilie, also der Hellenen und Italiker, der Kelten, Germanen und Slawen, aus Asien nach Europa wissen oder zu wissen glauben, sind nur Schlußfolgerungen aus sprach- und religionswissenschaftlichen Prämissen – Aufstellungen, welche wiederum entschiedenen Widerspruch gefunden haben, so entschiedenen, daß der, wie man meinte, unanzweifelbar feststehenden Tatsache des Indogermanentums selber nur der Wert einer Hypothese zuerkannt und die Einwanderung der bezeichneten vier großen Ableger des indogermanischen oder »arischen« Urstammes aus Asien nach Europa als gänzlich unerwiesen hingestellt worden ist. Die ur- und vorzeitlichen Geschicke unseres Volkes werden also noch lange der Gegenstand gelehrten Streites und vielleicht niemals Geschichte sein.

Nr. 10. Germanen, die den römischen Feldherrn um Frieden bitten. (Römische Darstellung.)

Was die Bezeichnung unseres Volkes und des mit ihm engverwandtschaftlich verbundenen skandinavischen als Germanen angeht, so ist dieser Name vielleicht ein Tribut, welchen die Nachbarn unserer Altvorderen ihrer kriegerischen Tugend zollten. Er ist nicht etwa, wie früher irrtümlich geschah, von dem lateinischen Wort germanus abzuleiten. Seine Bedeutung ist Speermänner, Wehrmänner, Kriegsmänner, denn das altdeutsche Wort Ger bedeutet einen Wurfspeer. Man hat auch den Versuch gemacht, den Namen Germanen von dem keltischen Wort gairm oder garm abzuleiten, welches Lärm bedeute, so daß die Kelten, welche mit dem germanischen Stamme der Tungern am Niederrhein zusammenstießen, ihnen den Namen Lärmer, Schreier, »Rufer in der Schlacht« gegeben hätten. Doch scheint man die Ableitung von Ger vorzuziehen. Eine neuere Vermutung ist, Germanen bedeute »Nachbarn«. Der ursprüngliche Nationalname der Germanen war wohl Teutonen, Deutsche, auf das Volk übertragen von seinem mythischen Stammvater Teut (Tuisto) oder besser Deut, zu welcher Schreibweise ja das im Altdeutschen zu Anfang des Wortes gebrauchte weiche Th mahnt. Seinen uraltmythischen Charakter erweist der Name Teut durch seine nahe sprachliche Verwandtschaft mit der Bezeichnung des Gottbegriffes in den indogermanischen Idiomen (deva, daêva, ϑεός, deus, diewas). Man hat jedoch »deutsch« auch hergeleitet von diet, althochd. diot (zum Volke gehörig, volksmäßig), sowie von diutan, d. h. deuten, verständlich machen. Das Dasein der deutschen Sprache als einer Nationalsprache, im Gegensatze zu den romanischen Idiomen, ist zuerst im Jahre 813 n. Chr. urkundlich bezeugt (»lingua theutisca, theotisca, theudisca, theodisca«). Erst im 10. Jahrhundert, zur Zeit Kaiser Ottos des Großen, ist übrigens der alle deutschen Stämme umfassende Nationalname »Deutsche (Theutonici, Theutones)« aufgekommen und allmählich bräuchlicher geworden. Der genannte Herrscher hieß zuerst urkundlich »Rex Theutonicorum«, König der Deutschen.

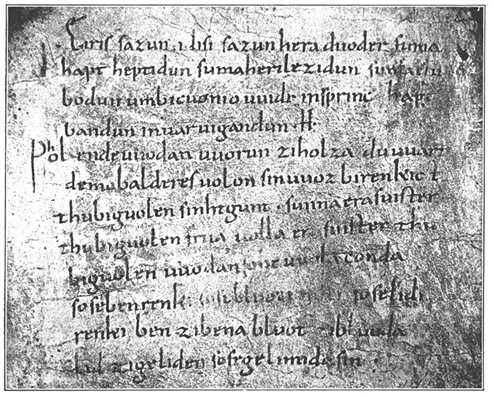

Nr. 11. Faksimile der Merseburger Zaubersprüche.

An die Vermutung, unsere Ahnen seien aus einem asiatisch-indogermanischen Ursitz nach Europa hergewandert, lehnt sich die weitere, dieser ihr Wanderzug habe zuvörderst Skandinavien zum Ziele genommen. In der skandinavischen Abgeschlossenheit habe sich altgermanisches Wesen länger und reiner erhalten als im Südgermanenland, d. h. in Deutschland, allwohin die Überfülle des Volkes von Skandinavien aus sich ergossen, mit gewaltsamer Westwärtsdrängung der Kelten. Wann aber das geschehen sein soll, darüber schweigt nicht nur die Geschichte, sondern auch die Sage. Vielleicht ist der Alpenübergang der Kimbrer und Teutonen, welcher hundert Jahre vor Christi Geburt geschah, als eine Folge des drängenden Lebens zu betrachten, womit das allmähliche Südwärtsrücken der Germanen die deutschen Wälder erfüllen mochte. Mit diesem berühmten Zuge zweier deutscher Volksstämme traten die Germanen zuerst deutlich auf die Bühne der Weltgeschichte. Zwar wandte des Marius Feldherrngenie und der römischen Legionen Disziplin den bedrohlichen Anfall der Nordländer diesmal noch Italien ab, aber das Unternehmen der Kimbrer und Teutonen war nur ein verfrühtes, gleichsam ein prophetisches Vorspiel der furchtbaren Heimsuchung, welche die Germanen später über Rom bringen sollten. Denkwürdig ist übrigens, daß schon unserer Altvorderen erster Auftritt auf der Weltgeschichtebühne, der kimbrisch-teutonische Wanderzug, durch einen Grundmangel deutschen Wesens gekennzeichnet wurde: durch den Mangel an politischem Verstand, Schick und Takt. Urahn Michel begann als tapferer Tolpatsch.

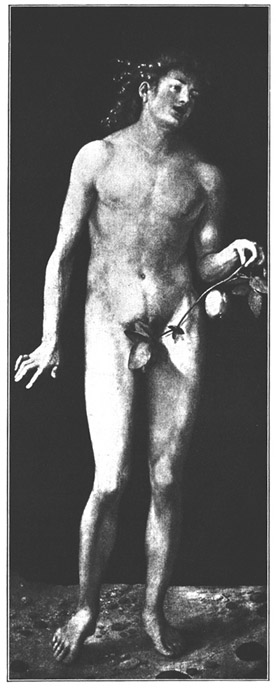

Nr. 12. Dürer, Adam. |

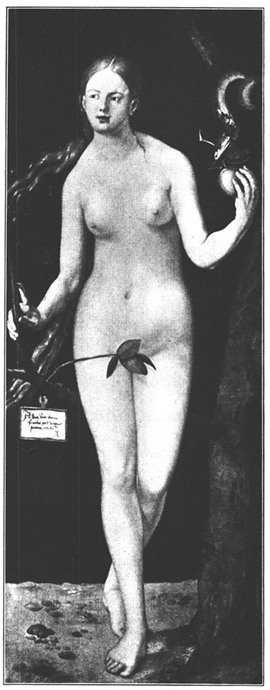

Nr. 13. Dürer, Eva. |

Die Geschichte Roms war damals die der Welt. Unserer Vorfahren erstes Auftreten bildete zu einer verhängnisvollen Zeit eine Episode der römischen Geschichte. Wütende Parteikämpfe erschütterten das riesenhafte Gebäude, welches römische Kriegs- und Staatskunst errichtet hatte, bis in seine Grundfesten. Schon wurde nicht mehr um Republik oder Monarchie gekämpft, sondern nur noch um den Besitz der Alleinherrschaft. Marius und Sulla übten dieselben nacheinander in brutalster Weise. Der große Sklavenkrieg (73-71 v. Chr.) und die Verschwörung Katilinas (63 v. Chr.) legten die inneren Schäden des Staates in erschreckender Weise bloß, und die Geschichte der beiden Triumvirate zeigt unwiderlegbar, daß eine freie Staatsform nur gedeihen könne auf dem Boden sittlicher Reinheit und hochsinniger Vaterlandsliebe und daß namentlich eine Republik undenkbar sei ohne die Voraussetzung republikanischer Bürgertugend. Nach Überwindung seines Nebenbuhlers Pompejus (48 v. Chr.) gründete Julius Cäsar das cäsarische Regiment. Die Ermordung des genialen Mannes durch die republikanischen Aristokraten vermochte den gänzlichen Untergang römischer Freiheit nicht aufzuhalten. Der Sieg, welchen die Mitglieder des zweiten Triumvirats in der Ebene von Philippi über Brutus und Kassius erfochten (42 v. Chr.), entschied zugunsten der Monarchie, der imperatorischen Gewalt, die der schlaue Oktavianus, nachdem er sich mittels des Seesieges bei Aktium seines Mitbewerbers Antonius entledigt hatte, dauerhaft feststellte. Der Titel Augustus, welchen er sich geben ließ, beurkundete deutlich genug, daß die höchste Macht über die römische Welt fortan bei einem einzelnen war. Der neue Kaiser adoptierte für seine monarchische Politik ein wichtiges Moment der republikanischen Staatsidee Roms, den Grundsatz, der altrömischen Ausbreitungs- und Eroberungslust unausgesetzt Genüge zu tun. Großartige Erwerbungen nach außen sollten die Römer die Einbuße der inneren Freiheit vergessen machen, und diese Eroberungspolitik nun brachte den römischen Staat auch mit den Bewohnern Germaniens in nähere Berührung. Schon Cäsar hatte während seiner Statthalterschaft in Gallien Pläne gegen Deutschland entworfen und mittels wiederholter Rheinübergänge auszuführen begonnen. Die Feldherren des Augustus nahmen die Entwürfe Cäsars wieder auf, und die Römer faßten im Süden und Westen unseres Landes festen Fuß, mit der gleichen Beharrlichkeit und dem nämlichen Kolonisationstalent auch hier auftretend, womit sie in den kolchischen Wäldern, im Nilschlamm Ägyptens, in den Wüsten Numidiens, auf den Küsten Spaniens und in den Druidenhainen Galliens die römischen Adler siegreich aufgepflanzt hatten. Ihren kriegerischen Triumphen in Deutschland kam die Überlegenheit zu Hilfe, welche die Zivilisation gegenüber der Ganz- oder Halbbarbarei stets behauptet. Das römische Wesen machte in Germanien so rasche Vorschritte, daß es den Anschein gewann, das ganze weite Land unserer Vorfahren müßte ihm anheimfallen. Die Axt römischer Kultur begann die germanischen Urwälder zu lichten. Heerstraßen wurden durch Sümpfe und undurchdringliche Forste gezogen, um die römischen Niederlassungen untereinander zu verbinden, befestigte Standquartiere (castra, Kastelle) und Warttürme errichtet, über Berg und Tal setzende Wallinien aufgeworfen, Städte angelegt, römische Verwaltung, römische Justiz, römische Sprache eingeführt. Feilheit und unpatriotische Gesinnung deutscher Häuptlinge erleichterte das Werk der Eroberung. Germanische Große traten in Bundesgenossenschaft mit den Eroberern und halfen als Vasallen der Römer das Joch derselben weiter hineintragen in die Gaue des Vaterlandes, die Söhne der angesehensten Familien nahmen römische Kriegsdienste und betrachteten die Erwerbung des römischen Bürgerrechts und der römischen Ritterwürde als ein glänzendes Ziel des Ehrgeizes, kurz, die Unterwerfung des Germanentums unter das Römertum schien auf bestem Wege zu sein. Allein die Römer hatten in ihrer Rechnung einen bedeutsamen Posten vergessen: den stolzen Unabhängigkeitstrieb, welcher ein so urkräftiges Volk, wie die Germanen waren, beseelen mußte, und die deutsche Vorliebe für das Gewohnte und Hergebrachte. An der letzteren vielleicht mehr noch als an dem ersteren scheiterten sie. Die Germanen empörten sich gegen die gewaltsame, in einzelnen Fällen auch mit Härte und Grausamkeit verbundene Verdrängung ihrer Sprache, ihrer Sitten und Einrichtungen, wie die Römer sie versuchten, und diese Empörung fand einen geschickten Nährer und Führer in Armin (Hermann), dem Sohne Segimers, welcher einem Teile des Stammes der Cherusker als Häuptling (Edeling, Adaling) vorstand. Es lebte und wirkte in Armin unstreitig ein großer nationaler Gedanke, mittels dessen er die einzelnen deutschen Volksstämme zu einem wuchtigen Schlag gegen das Römertum zu verbinden wußte. Durch den berühmten Sieg, welchen er an der Spitze der verbündeten Germanen im Teutoburger Walde über drei Legionen römischer Kerntruppen unter Varus erfocht (9 v. Chr.), sowie durch seine spätere geschickte Kriegführung gegen die Römer unter Germanikus (15-17 n. Chr.) ward er Retter unserer nationalen Existenz. Ein Geist wie der seinige mußte das Grundübel, woran Deutschland von uraltersher krankt, wohl erkennen. Was vereinte deutsche Kraft vermöchte, hatten ihn seine Siege gelehrt, und deshalb unternahm er es, sein Volk, nachdem er dessen Selbständigkeit gerettet, aus dem Zustande der Zerrissenheit und Zersplitterung heraus und zur nationalen Einheit zu führen. Der Idee der deutschen Einheit hat es bis auf unsere Tage herab nie an Aposteln und Märtyrern gefehlt. Armin eröffnete die Reihe derselben. Er fiel, von seinen Verwandten meuchlings erschlagen, der Selbstsucht der deutschen Fürsten zum Opfer. Sie hatten seinen großen Gedanken nicht würdigen können oder wollen, und ihr gemeiner Neid barg seine bösen Anschläge hinter der Anklage, der Römerbesieger strebte nach despotischer Alleinherrschaft in Germanien. Schon damals also erhoben die deutschen Großen jenes Geschrei von Bedrohung der deutschen »Libertät«, welches sie auch später jederzeit anstimmten, wann es galt, ihre dynastischen Sonderinteressen der Einheit des Vaterlandes zu opfern.

Nr. 14. Rops, Am Ende der Furche. (Die Frau vor dem Pflug.)

Nr. 15. Reigentanz.

Der Widerstand, den die Römer durch Armin erfahren, war übrigens von nachhaltiger Wirkung, welcher durch die Freiheitskämpfe der niederrheinischen Völkerschaften unter der Führung des Civilis (69 n. Chr.) noch erhöht wurde. Seitdem war an die Unterwerfung des ganzen Deutschlands nicht mehr zu denken, obwohl die Römer in den südlichen und westlichen Grenzmarken die ganze Kaiserzeit hindurch den alten Ruhm ihrer Waffen aufrechtzuerhalten suchten. Die Siege, welche Julian zu Anfang der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts über die Alemannen und Franken davontrug, machten eine der letzten glänzenden Waffentaten des sinkenden Römerreiches aus. Von jetzt an gestaltet sich das Verhältnis der beiden Nationen völlig um. Aus Angegriffenen werden die Germanen Angreifer, und wie sie, von ihrer angestammten unbändigen Wanderlust aufs neue ergriffen, erobernd die südlichen Abhänge der Alpen hinabsteigen, sinkt vor ihren ehernen Tritten das alte Römertum in raschem Einsturze zu Boden. Wir werden hierauf bei Betrachtung der Völkerwanderung zurückkommen. Jetzt liegt uns ob, auf die inneren Zustände Altdeutschlands, wie sie vor der eben erwähnten ungeheuren Umwälzung Europas waren, einen prüfenden Blick zu werfen.

So, wie die Römer seit Cäsars Zeit zu Germanien standen, mußte ihnen viel daran liegen, über die Beschaffenheit des Landes und die Eigentümlichkeiten seiner Bewohner nähere Aufklärung zu erhalten, als die unbestimmten und oft geradezu märchenhaften Sagen, welche in Griechenland und Italien über die Wald- und Nebelländer des Nordens umliefen, zu gewähren vermochten. Forschungseifrige, mit politischem Scharfblick ausgestattete Männer kamen diesem Bedürfnis entgegen, und Geographen und Historiker der antiken Welt fingen an, mit dem seltsamen Deutschland sich zu beschäftigen. Ihre Arbeiten sind die Quellen der Geschichte deutscher Vorzeit, denn von den Anfängen derselben bis zum Beginne der Völkerwanderung fehlen einheimische Sprachdenkmale und Geschichtsdokumente gänzlich. Vor allen müssen Julius Cäsar und Tacitus in Betracht kommen. Jener hat in die Denkwürdigkeiten über seine gallischen Kriege Episoden eingeflochten, welche von germanischen Dingen handeln, dieser, der römischen Historik größter Meister, hat nicht nur in seinen zwei Geschichtswerken (»Historien« und »Annalen«), welche zwei Perioden der Kaiserzeit umfassen, auf die Verhältnisse der Römer zu den Germanen achtsame Rücksicht genommen, sondern er hat auch in einer eigenen Schrift die altgermanischen Zustände einer sorgfältigen Untersuchung unterworfen. Dies ist die berühmte »Germania« des Tacitus oder wie der Titel des Werkes in den Ausgaben gewöhnlich lautet: »Das Büchlein von der Lage, den Sitten und Völkerschaften Germaniens (de situ, moribus et populis Germaniae libellus).« Es mag ja sein, daß die Absicht, der Krankheit und Verdorbenheit römischer Zivilisation die Gesundheit halbbarbarischen Naturlebens strafend gegenüberzustellen, auf den großen Historiker bei Mischung der Farben zu seinem Gemälde von Altgermanien nicht ohne Einfluß gewesen; allein es heißt denn doch den Geist hoher Wahrhaftigkeit, welcher den Tacitus beseelte, völlig verkennen, wenn man, wie schon getan worden, der Germania nur den ganz zweifelhaften Wert einer überspannten Tendenzschrift beilegen will. Falls man die plastische Anschaulichkeit seines Berichtes erwägt, so gewinnt die Annahme, daß Tacitus, dessen Geburt in den Anfang der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung fallen mag, wenigstens teilweise nach eigener Anschauung seine Schilderung von Altdeutschland entworfen habe, nicht wenig an Wahrscheinlichkeit. Meist ist er scharf, bestimmt, die Schattenseiten seines Gegenstandes keineswegs verschweigend, und nur da ungenau und ungenügend, wo ihm, wie in betreff der religiösen Ideen der Germanen, seine römisch-griechisch mythologischen Vorstellungen in der richtigen Auffassung von gar zu Fremdartigem hinderlich waren. Abgesehen davon, dürfen wir uns, mit Beherzigung der Winke, die von anderer Seite kommen, bei unserer Wanderung durch die altdeutschen Wälder seiner Führung zuversichtlich anvertrauen.

Nr. 16. W. von Orleus, Ein Herr überreicht einer Fürstin ein Geschenk.

Will man sich von dem Zustande einer menschlichen Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit eine richtige Vorstellung bilden, so ist es zuvörderst von Wichtigkeit, festzustellen, aus wievielen Personen diese Gesellschaft etwa bestanden habe. Leider aber fehlen uns die Mittel, die Einwohnerzahl von Altdeutschland auch nur annähernd zu bestimmen. Unser Land hat ja seit zwei Jahrtausenden in bezug auf Anbau und Nährfähigkeit des Bodens die außerordentlichsten Veränderungen erfahren. Nur soviel ist gewiß, daß auf derselben Landstrecke, welche jetzt eine Million von Bauern und Handwerkern gemächlich nährt, in der Vorzeit hunderttausend Jäger und Krieger ihre Nahrung kaum finden konnten. Vielleicht läßt sich auf den Auszug der Helvetier, welche zu Cäsars Zeit mit Weib und Kind ihr schweizerisches Heimatland verließen, hinsichtlich der Volksmenge von Altdeutschland eine Schlußfolgerung gründen. Cäsar erzählt uns, daß die Gesamtzahl der Helvetier 368 000 Personen jedes Alters und Geschlechtes betragen habe. Sollte nun diese Angabe nicht zu der Annahme berechtigen, daß unter der Bevölkerung vom damaligen Gesamtdeutschland etwa eine halbe Million wehrhafter Jünglinge und Männer vorhanden gewesen sei? Die Zahl niedriger zu greifen läßt die Beherzigung der Kriegermassen, welche einige Jahrhunderte später über das römische Reich herstürzten, als untunlich erscheinen.

Nr. 17. Federzeichnungen aus Enenkels Weltchronik.

Welche Zahl aber immer die Bewohnerschaft Germaniens erreicht, eine geschlossene Masse, einen Gesamtstaat bildete sie nicht. Wie von uraltersher der freie deutsche Mann mit Vorliebe abgesondert auf seiner Hufe lebte – eine germanische Sitte, die uns insbesondere die bäuerischen Gehöfte Westfalens noch heutzutage lebhaft vergegenwärtigen –, so sonderte sich auch Stamm von Stamm, und dieses Sondergelüste, tief begründet in dem germanischen Streben nach Geltendmachung der Persönlichkeit, war von jeher als trennender Keil in die Gesamtheit deutscher Nation getrieben. Das häusliche Leben hat bei uns das staatliche stets in den Hintergrund gedrängt, und nur einem Sohne der Mutter Germania, dem angelsächsischen in England, war es frühzeitig beschieden, dieses und jenes gleich tüchtig auszubilden. Die älteste Einteilung der Germanen nach Stämmen finden wir bei Tacitus. Er sagt: »In alten Liedern, ihren einzigen Urkunden und Annalen, verherrlichen sie den Gott Thuisto, der Erde Sprößling, und seinen Sohn Mannus als ihres Volkes Stammväter und Stifter. Dem Mannus aber schreiben sie drei Söhne zu, nach welchen dann die zunächst dem Meere wohnenden Germanen den Namen Ingävonen, die in der Mitte den Namen Hermionen und die übrigen den Namen Istävonen erhalten haben sollen.« Der römische Historiker kennt und nennt jedoch im weiteren auch die Stämmenamen der Marser, Gambrivier, Sueven und Vandalen als uranfängliche, während der ältere Plinius seinerseits von fünf großen Stämmen oder Geschlechtern (»genera«) der Germanen spricht: Vindiler, Ingävonen, Istävonen, Hermionen und Peuciner. Die Genesis der deutschen Stämme in älterer und ältester Zeit genau zu bestimmen und nachzuweisen, ist eine bare Unmöglichkeit. Hierüber, wie über noch gar viele Punkte des germanischen Altertums wird der gelehrte Streit nie zur Ruhe kommen. Die einzelnen Stämme waren unter sich an Volkszahl und Macht sehr verschieden. Nur große, allgemeine Gefahr vermochte die getrennten, meist miteinander in Fehde lebenden etwann zu gemeinschaftlichem Handeln zu vereinigen. Sonst schlang nur die Gemeinsamkeit der Sprache, der Sitte und der religiösen Vorstellungen ein loses Band um sie. Von urzeitlichen deutschen Völkerbünden waren vor allen drei berühmt und auf die Geschicke des Gesamtvaterlandes Einfluß übend: der von Cäsar geschilderte Suevenbund, der von Armin gestiftete niederdeutsche Cheruskerbund und der diesem entgegenstehende oberdeutsche Markomannenbund, an dessen Spitze Marbod stand. Im untersten Rheingau saßen die Bataver, weiter hinauf an beiden Ufern unseres schönsten Stromes die Ubier (bei Köln), die Trevirer (um Trier), die Nervier (im Hennegau), die Vangionen (bei Worms), die Nemeter (um Speier), die Triboker (im Elsaß). Zwischen Rhein und Elbe wohnten die Katten (in Hessen), die Usipeter (nördlich von der Lippe), die Tenkterer (im Bergischen), die Cherusker (auf beiden Seiten des Harzes), die Brukterer (im Osnabrückischen) und nördlich von ihnen die Chamaven und Angrivarier. Zwischen Weser und Ems mögen die von Tacitus erwähnten Dulgibiner und Chasuaren gesessen haben. In den Nordseegegenden hausten die Chauken und Friesen, an den Küsten der Ostsee die Heruler und Rugier, an der Niederelbe die Sachsen, an welche südöstlich die Angeln grenzten, weiter hinauf am Westufer der Elbe die Langobarden, in dem deutschen Donaugebiete und später in Böhmen die Markomannen, den Strom weiter hinunter die Quaden, in Schlesien die Semnonen und Burgunder, zwischen Weichsel und Pregel die Goten. Den Namen der Sueven trug eine Vereinigung vieler Völkerstämme in dem weiten Raume zwischen der Elbe, der Weichsel und der Ostsee. Später breitete sich dieser Bund gegen den deutschen Süden aus, daher hier noch jetzt der Stammname der Schwaben berühmt ist. Die Grenzen aller dieser und anderer Stämme lassen sich nicht genau bestimmen. Sie wechselten schon in der Urzeit häufig ihre Sitze, und die Völkerwanderung verwischte dann die taciteische Zeichnung germanischer Stammgrenzen vollends bis zur Unkenntlichkeit.

Nr. 18. Vornehme Frauen und Geistliche.

Die Schriftsteller der Alten stimmen darin überein, daß sie in den Germanen ein Volk von hoher Eigentümlichkeit in physischer und moralischer Beziehung anerkennen. Tacitus insbesondere preist sie als eine »unvermischte, nur sich selbst ähnliche« Nation. Ein hoher und muskelkräftiger Wuchs, Stärke und Rüstigkeit der Glieder, feuriges Blau der Augen, rötliches Blond der Haare, eine franke freie Haltung galten als charakteristische Kennzeichen der germanischen Rasse; nicht minder Wunden und Tod verachtende Tapferkeit, ein bis zur Wut sich steigernder Streitmut, der den Römern unter dem Namen des »furor teutonicus« lange Zeit hindurch Schrecken einflößte. In seinem Berichte von den Kämpfen mit Ariovist gibt Cäsar eine höchst anziehende Schilderung von dem Grauen, welches die Römer bei ihrem ersten feindlichen Zusammentreffen mit den Deutschen empfanden: – »Während Cäsar etliche Tage bei Vesontio (Besançon) verweilte, befiel plötzlich eine solche Furcht sein ganzes Heer, daß die Gemüter von allen in hohem Grade verwirrt wurden. Die Römer fragten nämlich bei Galliern und Händlern den Germanen nach, und da rühmten jene von diesen, sie besäßen eine riesige Körpergröße, sowie eine unglaubliche Tapferkeit und Waffenfertigkeit. Oft hatten sie, die Gallier, mit den Germanen zu streiten versucht, aber nicht einmal den Feuerblick germanischer Augen zu ertragen vermocht. Die Furcht bemächtigte sich zuerst solcher Offiziere, welche Neulinge im Kriegswesen waren, und ging von diesen allmählich auch auf die schlachterfahrenen Soldaten über. Allenthalben im Lager wurden Testamente aufgesetzt, und verschiedene Offiziere erklärten auch dem Feldherrn, so er den Befehl zum Ausrücken gegen die Germanen gäbe, würden die Soldaten aus Angst den Gehorsam verweigern.« Noch in unsern Tagen hat bei den Italienern dieses Grauen vor den »deutschen Eisenherzen (cuôri di ferro)« verhängnisvolle Wirkung getan. Bei sehr mangelhafter Bewaffnung – denn unseren Altvorderen waren die Künste des Bergbaues und der Schwertfegeresse unbekannt – wußten sie doch durch die unwiderstehliche Gewalt ihres Anstürmens die römischen Legionen niederzuwerfen. Ihre Hauptwaffen waren Pfeile und Spieße, letztere Framen genannt, mit schmaler und kurzer Eisenspitze versehen, zur Wehr von nah und fern gleich geeignet. Nur mit dem leichten Kriegsmantel bekleidet, selten mit Panzer und Helm versehen, gingen diese gegen Frost und Unwetter abgehärteten, dem Hunger und der Ermüdung trotzenden Männer in die Schlacht. Ihre Hauptstärke bestand im Fußvolke, doch kannten und übten sie auch den Gebrauch der Reiterei. Ihre Schlachtordnung stellten sie in Keilrotten auf. Flucht beschimpfte, und die Zurücklassung des Schildes machte geradezu ehrlos. Waffen waren des freien Mannes Kennzeichen, Schmuck und Stolz; sie anzulegen war keinem gestattet, bevor die Gemeinde ihn wehrhaft erklärt hatte. Die Wehrhaftmachung der Jünglinge mit Schild und Frame geschah in voller Versammlung der Gemeinde, in welcher sie erst durch diesen Akt Sitz und Stimme erhielten. Den Oberbefehl im Kriege verlieh nicht die Geburt, sondern hervorragende Tapferkeit. Wer den Anführer überlebend aus der Schlacht zurückkehrte, war entehrt auf lebenslang. Durch Verteilung von Beute, durch Geschenke von Rossen und Waffen, durch reichliche Bewirtung knüpfte der Häuptling sein kriegerisches Gefolge fester an sich. Die Mittel zu solchem Aufwande lieferten Krieg und Raub, und daher auch die unersättliche Kriegslust der Anführer und Gefolgschaften. Außer dem Kriege wurde einzig und allein noch die Jagd als ein freier Männer würdiges Geschäft angesehen. Die Zeit, welche sie nicht mit Jagd und Krieg ausfüllten, verbrachten sie in träger Ruhe oder mit Zechgelagen, welche die beiden großen altgermanischen Laster, Trinksucht und Spielsucht, nährten. Aus Feldfrüchten, geronnener Milch und Wildbret bestand vornehmlich ihre Kost; ihr Getränk, das sie im Übermaße liebten, war ein aus Gerste oder Weizen gezogener Saft, zu einiger Ähnlichkeit mit Wein verderbt wie des Tacitus treffender Ausdruck besagt. Dies der Anfang des seither so sorgsam ausgebildeten Nationalgetränkes, welches jetzt unter dem Namen »deutsches Lagerbier« die Runde um die Welt macht. Da es bräuchlich war, Tag und Nacht ununterbrochen fortzuzechen, ging das Gelage nicht selten in Kampftumult über, um mit Totschlag zu endigen. Vom Biere erhitzt, mitunter auch nüchtern, Hab und Gut, ja zuletzt die persönliche Freiheit im Würfelspiel einzusetzen, war durchaus nicht ungewöhnlich. Andererseits wurden fast alle wichtigen Angelegenheiten beim Gastmahle verhandelt. Hier wurden Aussöhnungen zuwege gebracht und Ehebündnisse verabredet, hier wurden sogar über Krieg und Frieden Beschlüsse gefaßt, hier zeigte sich die Gastfreundschaft, diese von den Germanen bis in ihre äußersten Folgerungen geübte Tugend, in ihrem vollsten Glanze, hier wurde unserer Ahnen liebstes Schauspiel, nackter Jünglinge Tanz zwischen aufgerichteter Schwerter Spitzen und Schneiden, aufgeführt, hier endlich öffnete sich bei »zwangloser Fröhlichkeit des Innere der Brust eines Volkes ohne List und Trug«.

Nr. 19. Federzeichnungen aus Enenkels Weltchronik.

Nr. 20. Königin nach der Handschrift des Jacobus de Cessolis.

Nr. 21. Der allzu energische Ehemann (1400).

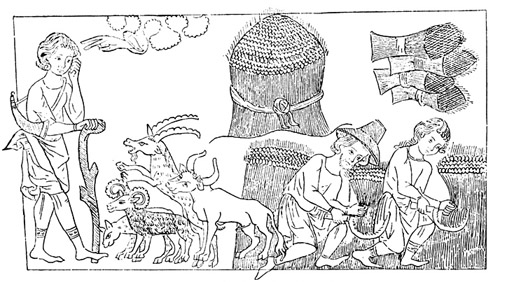

Der einzige der Rede werte Nationalreichtum von Altdeutschland bestand aus Herden. Der Boden, dessen Anbau den Weibern, den Greisen und Sklaven überlassen war, brachte ja nur zur Notdurft Getreide hervor. Feinere und reichlichere Erzeugnisse versagte er, wie überall, wo die Landwirtschaft noch in ihrem Kindheitsalter steht. Rinder- und Schafherden nebst Waffenvorrat und Rossen waren der einzige und liebste Besitz, der auch zum Tauschhandel die Mittel bot. Die Wertschätzung von Gold und Silber, Kenntnis und Gebrauch des Geldes kamen erst allmählich von den Römern herüber.

Die Besiedlungsart des Landes stand raschem Vorschreiten der Kultur im Weg. Abgesondert und zerstreut siedelten die Germanen sich an, wo gerade ein »Quell, eine Flur, ein Gehölz sie einlud«. Holz und Lehm bildeten die bräuchlichen Baustoffe, doch deutet das Übertünchen der Hauswände mit einer Art glänzender Erde das Erwachen des Schönheitssinnes leise an. Den Winter über suchten viele in Erdhöhlen Zuflucht vor der Kälte. Jeder umgab seine Wohnung mit einem Hofraum und diesen mit einer Umzäunung, so daß das Ganze eine Art Burg darstellte (daher der Name »Wehre«), eine germanische Sitte, deren hohe Bedeutung in des Engländers Grundsatz: »My house is my castle!« noch heute fortlebt. Ein germanisches Dorf bildete nicht etwa zusammenhängende Gassen, sondern bestand aus einer Anzahl vereinzelter, auf einer weiten Fläche zerstreuter Höfe. Städte waren unseren Vorfahren geradezu widerwärtig. Sie sahen solche Mauerwerke als eine Beeinträchtigung männlich freien Lebens an. Als in den Kriegen des Civilis die Tenkterer durch eine Gesandtschaft die Ubier aufforderten, zur Zerbrechung des Römerjoches gemeinschaftliche Sache mit ihnen zu machen, bestanden die letztgenannten vor allem darauf, daß Köln, die berühmte von der Kaiserin Agrippina gegründete römische Pflanzstadt, zerstört würde, als ein Bollwerk der Knechtschaft, in dessen Mauern eingeschlossen man die Tapferkeit verlernte.

Einfach und rauh wie ihr ganzes Leben war auch die Tracht der Germanen. Allgemeinstes, bei den ärmeren sogar einziges Kleidungsstück war der Mantel oder Rock aus Tierfellen oder Linnen, auf der linken Schulter mit einer Spange oder in Ermangelung derselben mit einem Dorn befestigt. Demzufolge jedoch, was alte Autoren über die Tracht unserer Ahnen beibringen, dürfen wir annehmen, daß die Kleidung der reicheren und die der Frauen nicht so ganz waldursprünglich gewesen sei, sondern daß der wohlhabendere Mann einen kurzen, anliegenden Rock mit Ärmeln getragen habe, über welchen ein Mantel aus Fellen oder Pelzen geworfen war. Auch die Frauen hatten diesen Mantel, und darunter trugen sie einen längeren Leibrock, welcher ohne Ärmel war und Arme, Schultern, Nacken und den oberen Teil der Brust bloß ließ. Rechnen wir hierzu bei beiden Geschlechtern noch einen Leibgürtel, so haben wir eine Tracht, welche sich in ihren wesentlichen Zügen das ganze Mittelalter hindurch gleich blieb. Von uraltem Ursprünge scheint die Sitte germanischer Krieger, ihr Haupt mit dem Kopffell wilder Tiere zu bedecken, um sich in der Schlacht ein schreckhafteres Ansehen zu geben. Daß die Bekanntschaft mit den Römern eine allmähliche Vervollständigung und Schmückung der Kleidung und Bewaffnung herbeiführen mußte, versteht sich von selbst. Mußte doch der häufigere Anblick der Bequemlichkeit und des Luxus, welche die Römer in ihren Pflanzstätten im südlichen und westlichen Deutschland entfalteten, seine naturgemäße Wirkung auf die Kinder des Waldes üben, um so mehr, da die römische Tracht in ihrem Grundwesen mit der germanischen übereinstimmte. Der deutsche Nachahmungstrieb, welcher später soviel leidige Nachäffungssucht in unsere Geschichte gebracht hat, tat das übrige.

Nr. 22. J. Matham, Die Freuden des Lebens.

Der lichteste Punkt in der Sittengeschichte unserer Vorfahren ist das Verhältnis der beiden Geschlechter zueinander und die Stellung der Frauen, eine Stellung, welche unverhältnismäßig höher und edler war als die, welche das antike Zeitalter dem Weibe einräumte. In ältester Zeit freilich war auch die germanische Vorstellung vom Weibe eine sehr harte. Daß das neugeborene Kind höher geachtet wurde, wenn es ein Knabe als wenn es ein Mädchen, ist jetzt noch nicht ganz verwunden. Und noch in historischer Zeit kommen einzelne Züge von großer Roheit vor: so, wenn die Friesen ihre Frauen den Römern als Ware hingaben, um den auferlegten Tribut zu leisten. Aber während der künstlerische Grieche ebensowenig wie der pragmatische Römer seiner Vorstellung von dem Weibe als von etwas Untergeordnetem, ja sogar Unreinem, sich entschlagen konnte, wuchs in dem Schatten germanischer Wälder eine Ansicht von der Frau groß, welche dem deutschen Idealismus zum höchsten Ruhme gereicht. Daß die Frau die nährende und wärmende Flamme der Geschichte sei, das haben erst die Germanen erkannt; erst durch sie wurde das Weib wirklich in die Gesellschaft eingeführt. Sie sahen, berichtet Tacitus, im Weibe etwas Heiliges, Vorahnendes; sie achteten auf den Rat der Frauen und horchten ihren Aussprüchen. Wie begabte Frauen im alten Deutschland nicht selten prophetisches Ansehen besaßen, beweist der von unserem eben erwähnten Gewährsmanne bezeugte Einfluß, welchen Aurinia und Velda unter ihrem Volke geübt haben. Die letztere, eine Jungfrau aus dem Stamme der Brukterer, herrschte, zur Zeit der Kriege der Deutschen gegen die Römer unter Vespasian, weit umher; Civilis begehrte ihres Rates und übersandte ihr Trophäen seiner Siege. Von der den Frauen gewidmeten Verehrung legen auch schon die altdeutschen Frauennamen sinnvolles Zeugnis ab. Zu den ältesten mögen gehören: Skonea (die Schöne), Berchta (die Glänzende), Heidr (die Heitere), Liba (die Lebendige), Swinda (die Rasche). Später kamen eine Menge nicht minder sinnige hinzu, in welchen besonders die Zusammensetzungen mit wiz (weiß, z. B. Svanhvit), heit (strahlend, z. B. Adalheit), brun (hell, z. B. Kolbrun) und louk (lohnend, z. B. Hiltilouk) vorschlugen. Ihrerseits wußten die germanischen Frauen der Männer Achtung zu erwerben und zu erhalten. Wie Tapferkeit des Mannes, so war Keuschheit des Weibes höchste Zier. Das Preisgeben der Jungfräulichkeit vor der Ehe war diesen hochschlanken, blondhaarigen, blauäugigen Schönen unbekannt und wurde in den seltenen Fällen, wo es vorkam, mit der für ein Mädchen härtesten Strafe belegt; denn einer Entehrten gewann weder Schönheit noch Reichtum einen Mann. Wie hoch als Ehegenossin die Frau gehalten wurde, deutet schon das Wort an; denn Frau bedeutet ursprünglich die Frohmachende, Erfreuende und erhielt später geradezu die Bedeutung »Herrin«. Im allgemeinen eilten im alten Deutschland beide Geschlechter mit Eingehung des Ehebundes nicht allzusehr. Vollreife des Leibes und Geistes ward dazu gefordert und vor Erreichung des zwanzigsten Jahres in der Regel keine Heirat geschlossen. In der ältesten Zeit lag in der Darbringung von Geschenken von seiten des Bräutigams an die Verwandten der Braut wohl ein tatsächliches Erkaufen der Person der letzteren; später erhielt der Brautkauf mehr eine nur symbolische Bedeutung, indem er die Befreiung der Braut von der angeborenen Mundschaft des väterlichen Hauses und ihren Übertritt in die Sippe und den Schutz des Bräutigams veranschaulichte. In Rindern, in einem aufgezäumten Rosse, einem Schilde nebst Frame und Schwert bestanden die Gaben des Werbers; ihrerseits brachte auch die Braut demselben kriegerisches Rüstzeug zu. Sonstige Mitgift der Frauen konnte nur in fahrender Habe bestehen, wenigstens in der Urzeit, denn in dieser war das Weib vom Grundbesitz ausgeschlossen. Nur in Liedern und Sagen geschieht es, daß die Jungfrau in der versammelten Gemeinde Ring freisam den Gatten selber sich wählt, vielleicht eine Erinnerung an arischen Urheimatbrauch; auch in den indischen Epen halten ja Königstöchter Gattenwahl, z. B. Drapaudi und Damajanti. Wie hoch das eheliche Verhältnis der Germanen über den geschlechtlichen Zuständen barbarischer Völker stand, beweist die bei den meisten Stämmen vorherrschende Sitte der Einweibschaft, welche freilich bei den Großen und Reichen die Gewohnheit, Beischläferinnen zu halten, keineswegs ausschloß. Die Heilighaltung des Ehebündnisses wurde namentlich von der Frau unbedingt gefordert. Ehebruch war äußerst selten, seine Bestrafung summarisch und dem Ehemanne anheimgestellt. In Gegenwart der Verwandten wurde die Ehebrecherin, nachdem man sie entkleidet und des Haupthaares beraubt hatte, von dem Manne aus dem Hause gestoßen und durch das ganze Dorf gepeitscht. Dem altgermanischen Rechte zufolge durfte der beleidigte Gatte das sündigende Weib samt dem Buhlen, so er sie auf frischer Tat ertappte, ungebüßt erschlagen, und noch spät im Mittelalter belegte germanisches Recht da und dort die Ehebrecherin mit der schrecklichen Strafe des Lebendigbegrabenwerdens. Doch dehnte diese spätere Gesetzgebung ihre Härte auch auf den ehebrecherischen Mann aus, eine frühere Ungerechtigkeit sühnend. Das Band der Ehe sollte nur der Tod lösen. Ja, nicht einmal der Tod. In ältester Zeit nämlich folgte die deutsche Witwe, wie bis in unsere Tage herein die indische, dem Gatten ins Grab, ein Brauch, der sich im Norden viel länger erhielt als in Deutschland. Dem Manne nachzufolgen in den Tod, das gereichte der Frau zu hohem Ruhme, das Gegenteil zu tiefer Schmach. Der Byzantiner Prokopios erzählt, daß unter den Herulern die Sitte des Mitbestattens der Frauen bis ins 5. und 6. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung sich fortgepflanzt habe. Die skandinavischen Quellen weisen manches Beispiel dieses auf religiösen Vorstellungen fußenden Brauches auf. Man glaubte, daß dem Verstorbenen, welchem seine Frau in den Tod nachfolgte, die schweren Tore der Unterwelt nicht auf die Fersen schlügen. Gunnhild folgt in der nordischen Sage ihrem Gemahl Asmund in den Tod, und Saxo Grammatikus, welcher die Sage erzählt, fügt ausdrücklich bei, daß das Volk der treuen Frau ihre Opferung zu hohem Verdienst angerechnet habe. Nanna wird in der Mythe mit ihrem Gatten Baldur verbrannt. Brunhild tötet sich selbst, um dem ihr verlobt gewesenen Sigurd in den Tod zu folgen, und schmäht sterbend ihre Schwägerin Gudrun, weil diese es unterläßt, ihren Gemahl auf den Scheiterhaufen zu begleiten.

Nr. 23. Jollain, Venus.

Nr. 24. Einsegnung des Beilagers.

Der altdeutsche Familienvater tat sich etwas darauf zugut, eine starke Familie zu haben. Die Zahl der Kinder zu beschränken oder gar eines der nachgeborenen zu töten, war daher unseren Vorfahren ein Greuel, wogegen allerdings mißgeschaffene Kinder in Sümpfen erstickt wurden. Unter die schwersten Verbrecher rechneten sie Frauenraub und gewaltsame Verletzung weiblichen Schamgefühls. Die Frau stand dem Manne als eine treue Genossin in Glück und Unglück zur Seite; sie besorgte daheim die einfache Feld- und Hauswirtschaft, sie folgte ihm auch auf seinen kriegerischen Zügen, trug ihm Speise und Trank zu und befeuerte durch ihren Zuspruch seinen Kampfmut. Werden doch Beispiele erzählt, daß wankende germanische Schlachtreihen durch inständiges Flehen, durch Darhalten der Brust, durch Hinweisung auf die Schmach der Gefangenschaft von Seiten der Weiber wiederhergestellt und zum Siege geführt wurden. Aber auch von der Zornwut, von der Rach- und Mordsucht germanischer Frauen haben Sage und Geschichte manches Beispiel überliefert, und daß unter den weiblichen Untugenden auch Hinterlist und Treulosigkeit gefunden wurden, hebt die ihrem Inhalte nach älteste Urkunde des Germanentums, die »Edda«, an mehreren Stellen scharf genug hervor. Sagt sie doch einmal geradezu: »Den Worten eines Mädchens traue niemand, nach dem, was zu dir spricht ein Weib; denn wie ein Rad drehen ihre Herzen sich, und Wandel ist in ihre Brust gelegt.« Alles zusammengehalten, dürfen wir, ohne unseren Ältermüttern unrecht zu tun, die Ansicht aussprechen, daß sie in höherem Grade kräftige und keusche als anmutige und liebenswürdige Lebensgefährtinnen gewesen sein mögen. Es muß etwas Sprödes, Herbes, Mannweibliches in ihrer Haltung und in ihrem ganzen Gebaren gelegen haben. Ihre gefälligeren und sanfteren Eigenschaften und Reize zu entwickeln, war der vorschreitenden Kultur vorbehalten.

Nr. 25. Gessner, Erste Liebe.

In den religiösen Vorstellungen eines Volkes pflegt sich dessen ureigenstes Wesen in seiner ganzen Tiefe zu offenbaren, weil in diesen Vorstellungen die ganze Gedankenwelt einer menschlichen Gesellschaft wie in einem Brennpunkt zusammenläuft und alle einzelnen Strahlen ihrer Welt- und Lebensanschauung von diesem Zentrum ausgehen. Das Kühne, Trotzige, Wilde, welches im altgermanischen Charakter nach allen seinen Äußerungen zutage tritt, wird darum erst recht begreiflich durch Betrachtung der Religion, unter deren Einfluß das Volk dachte, sprach und handelte. Hier aber lassen unsere antiken Führer uns im Stiche, weil sie, unvermögend, die Eigentümlichkeit dieser nordischen Mythologie aufzufassen, den Ideenkreis ihrer eigenen auf dieselbe übertrugen und die Oberflächlichkeit ihrer Kunde mit dem Schilde griechisch-römischer Götternamen zu decken suchten. Selbst der sonst so scharfsinnige Tacitus weiß bloß zu sagen, daß die Germanen den Merkur und Mars, den Herkules und die Isis verehrt hätten, und als glaubwürdig brauchbar ist von seinen bezüglichen Angaben fast nur die, daß unsere Altvorderen es der Hoheit der Götter nicht für angemessen hielten, dieselben in Wände einzuschließen, sondern ihnen als Tempelstatt vielmehr heilige Haine und Gehölze weihten.

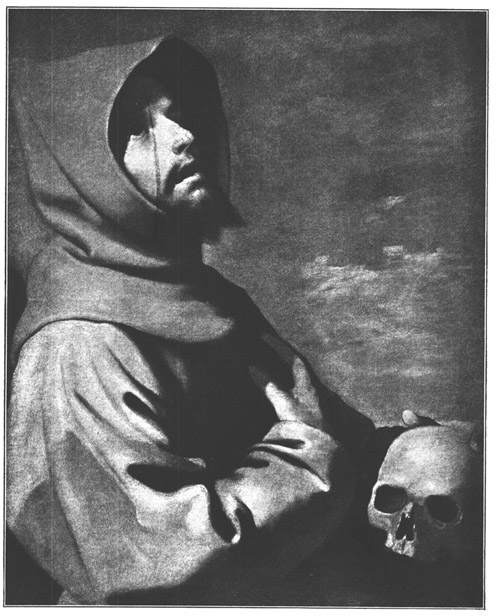

Unserer heimischen Altertumsforschung war es vorbehalten, die zahllosen Spuren, welche unserer Ahnen religiöses Vorstellen und Fühlen hinterlassen, aufsuchend, sammelnd, vergleichend, deutend, den altväterlichen Glauben dem Verständnisse der Enkel nahezubringen. Zwar um völlig klar und abgeschlossen zu sein, dazu ist in diesem Verständnis noch vieles zu dunkel und zusammenhanglos. Die mündliche Überlieferung der Ahnenreligion ist freilich im Volksgemüte bis auf diese Stunde nie ganz unterbrochen worden, und eine Menge volksgläubiger Vorstellungen, wie sie noch jetzt gang und gäbe sind und in zahllosen Mythen, Märchen und Sagen sich gefestigt haben, ist altgermanischen Ursprungs. Man braucht, ihre heidnische Natur zu erkennen, nur die mehr oder weniger geschickte, oft ganz leichte christliche Überfärbung zu entfernen und sich etwann auch daran zu erinnern, daß noch heute drei unserer Wochentage, zwei in hochdeutscher und einer in alemannisch-schweizerischer Mundart, nach Gottheiten unserer heidnischen Ahnen benannt sind: der Donnerstag (Tag des Donar), der Freitag (Tag der Freia) und der Ziestig (Tag des Zio, hochd. Dienstag). Dagegen aber hat uns die Ungunst des Zufalls und mehr wohl noch die fromme Wut der christlichen Bekehrer nur dürftigste schriftliche Zeugnisse deutschen Heidentums übriggelassen, wenigstens nur dürftigste heidnisch-religiöse Urquellen. Streng genommen beschränkten sich dieselben bis vor kurzem auf zwei kleine alliterierende Gedichte, Zauberformeln, welche ihrem Inhalt zufolge unzweifelhaft der heidnischen Zeit angehören. Georg Waitz hat sie in der Bücherei des Merseburger Domkapitels aufgefunden, Jakob Grimm hat sie herausgegeben. Der erste Spruch bezweckt die Lösung der Fesseln eines Kriegsgefangenen, der zweite die Heilung des verrenkten Fußes von einem Pferde. Beide Formeln sind in altthüringischer Mundart verfaßt und sie lauten: 1. Eiris sâzun idisî sâzun hera duoder – sumâ hapt heptidun sumâ heri lîzidun – sumâ clûbôdun umbi cuoniwidî – insprinc haptbandun invar vîgandun. – 2. Phol ende Wôdan vuorun zi holza – du wart demo Balderes volon sîn vouz birenkit – thu biguolen Sinthgunt, Sunnâ erâ suister – thu biguolen Frîiâ Volla erâ suister – thu biguolen Wôdan sô he wola conda – sôse bênrenkt sôse bluotrenkî sôse lidirenkt – bên zi bêna bluot zi bluoda – lid zi geliden sôse gelîmidâ sîn. Neuhochdeutsch: 1. Vormals saßen Weiber, saßen her und hin: die einen Fesseln fesselten, die andern das Heer aufhielten, die andern pflückten nach Kniestricken. Entspringe den Fesselbanden, entgehe den Feinden! 2. Phol (Vol) und Wodan fuhren zu Walde; da ward dem Fohlen Balders sein Fuß verrenkt; da besprach ihn Sinthgunt (und) Sunna, ihre Schwester; da besprach ihn Frija (und) Volla, ihre Schwester; da besprach ihn Wodan, wie er wohl verstand, so die Beinverrenkung, wie die Blutverrenkung, wie die Gliederverrenkung, Bein zu Beine, Blut zu Blute, Glied zu Gliedern, als ob sie geleimt seien. Zu diesen heidnischen Reliquien ist nun ein weiterer Fund hinzugekommen, die sogenannte Nordendorfer Spange mit ihrer durch C. Hofmann entzifferten und erklärten niederdeutschen Runeninschrift: – Loga thore Vodan, vigu Thonar (Wodan, hemme oder stille die Flamme! Donar, hemme den Kampf!).

Die zweite der Merseburger Formeln und die Nordendorfer Runenschrift sind von größter Wichtigkeit, indem sie ja bestimmte Anhaltspunkte dafür gewähren, daß die ursprüngliche Gemeinschaft der deutschen und skandinavischen Bruderstämme in Sprache, Recht und Sitte auch auf den religiösen Glauben im wesentlichen sich erstreckte. Wotan (Wuotan, Wuodan, Wodan, Woden, Wode) ist identisch mit Othin (Odhin, Odin), dem Hauptgotte, sozusagen dem Zeus oder Jupiter der skandinavisch-germanischen Glaubenslehre, und Thonar oder Donar ist identisch mit dem skandinavischen Thor. Der nordischen Religion war eine größere Reife, eine allseitigere Entwicklung und systematischere Ausbildung gegönnt als der deutschen, welche letztere dem Christentum zum Opfer fiel, bevor sie dahin gelangt war, zu voller Blüte auszuschlagen. Daher ist auch unser Wissen von altdeutscher Religion mehr nur fragmentarisch, während die altnordische als vollständiges System, als wohlgegliederter Organismus vor uns hintritt. Aber das Grundwesen beider ist eins, und passend hat Wilhelm Müller zur Veranschaulichung des Verhältnisses deutscher und nordischer Religion auf die Entwicklung der nördlichen und südlichen germanischen Sprachformen verwiesen. Wie die verschiedenen Mundarten der germanischen Sprache im ganzen Übereinstimmung in Lauten, Wurzeln und Flexionen zeigen, wie aber die Laute und Flexionen in den einzelnen Mundarten sich individuell ausgeprägt haben, wie Wurzeln in der einen verloren gegangen, in der andern erhalten sind und neue Schößlinge getrieben haben, so wird auch ein übereinstimmender Grundtypus in dem Glauben aller Germanen gewesen sein, der sich aber bei den einzelnen Stämmen noch individueller gestaltete als ihre Sprache.

Nr. 26. Bauern, den Zins überbringend (1475).

Nr. 27. Bauern, Frondienste leistend (1475).

Wollten wir den berührten Grundtypus germanischer Religion bis zu seinen tiefsten Wurzeln hinab verfolgen, müßten wir zu den Adityas zurückgreifen, den kosmischen Göttern der indogermanischen Urreligion. Allein zu so weit ausholenden Untersuchungen ist hier kein Raum. Wir begnügen uns demnach, in gedrängtester Kürze anzugeben, was bis jetzt über Altdeutschlands religiösen Glauben in Erfahrung gebracht worden, geben dann nach nordischen Quellen einen Umriß der skandinavischen Religionslehre und sprechen schließlich von dem Kultus der Germanen.

Wir können es nicht für wahr halten, daß alle religiösen Vorstellungen unserer Altvorderen aus dem Begriff eines und geistigen Urwesens hervorgegangen seien. Einer solchen Annahme widerstrebt die allgemeine Erfahrung, daß erst eine vorgeschrittenere Bildung zum monotheistischen Gottesbegriffe sich erhebt, widerstrebt ferner die analoge Tatsache, daß die Urreligion der den Germanen stammverwandten Arier ein kosmischer Polytheismus war. Und wenn, wie wir unten sehen werden, die nordische Glaubenslehre von einem geistigen Urwesen ausgeht, von einem Alfadur (Allvater), so ist nicht nur zu bedenken, daß die späte Systematisierung der Asenreligion jüdisch-christliche Einflüsse höchst wahrscheinlich macht, sondern auch, daß ja der hellenische Polytheismus in seinem Zeus ebenfalls so einen Allvater kennt und nennt. Angenommen aber auch, unserer Ahnen religiöses Gefühl sei von dem Begriff eines göttlichen Urwesens ausgegangen, welches in allen deutschen Mundarten mit dem Namen Gott bezeichnet wurde, so hat sich im Volksbewußtsein dieser Gottbegriff doch sehr bald polytheistisch oder, wenn man will, pantheistisch gespalten. Die Ansicht, in der Spaltung des einheitlichen Gottbegriffes in eine Dreiheit (Wuotan, Fro, Donar) habe eine Ahnung der christlichen Trinität gelegen, ist ganz wunderlich, da ja die arisch-indische Dreifaltigkeit bekanntlich viel älter ist als die christliche. Die germanische Götterdreiheit schritt auch bald zu weiterer Entfaltung in eine Zwölfzahl fort, welche zwar bis jetzt noch nicht vollständig in Deutschland, wohl aber im Norden nachweisbar ist.

Die einzelnen altdeutschen Götter angehend, ist Wodan der höchste Gott, der alldurchdringende Weltgeist. Er ist der Himmel, welcher die Erde schützend umfängt; er ist die Sonne, welche jene beleuchtet und befruchtet; er ist die schaffende Kraft, welche alle Dinge gestaltet; von ihm hängt in letzter Instanz alles ab, des Feldes Fruchtbarkeit, Krieg und Sieg; von ihm geht alles aus, und zu ihm kehrt alles zurück. In der Umarmung mit der Erde erzeugt er seinen gewaltigsten Sohn, den bartroten Donar, den Donnerer, den rastlosen Schirmer seiner Mutter, der Erde, und ihrer Bebauer, den mutigen Bekämpfer der Feinde der Götter und Menschen. Fro ist der frohmachende Gott, Schirmherr des Friedens und der Ehe, der schöpferischen, zeugenden Liebe. Lio, der eigentliche Kriegsgott, in allem, was auf Krieg und Schlacht sich bezieht, gleichsam die ausführende Hand seines Vaters Wodan. Paltar, auch ein Sohn Wodans, ist der weise, gerechte, beredsame Gott, Geber von Recht und Gesetz, dem als Helfer sein Sohn Forasizo, der Händelschlichtende, der Vorsitzer der Gerichte, zur Seite stand. Aki ist der Gott des Meeres und Vol der Gott der Jagd. Man sieht, alle diese Götter waren kosmische oder sittliche Ausflüsse der allumfassenden Wesenheit Wodans. Von dem Widersacher der Götter, Lohho oder Loko haben sich bis jetzt in Deutschland nur wenige unmittelbare Spuren auffinden lassen, desto mehr aber mittelbare in den zahllosen Teufelssagen, welche unter unserem Volke umgingen. – Mit der Entwicklung der Vielgötterei finden sich überall auch die weiblichen Gottheiten ein. Unter den von unseren Ahnen verehrten Göttinnen stand obenan die Nerthus, die fruchtbringende, gebärende Mutter, Personifikation der im Gegensatze zum männlich gedachten Himmel weiblich gefaßten Erde. Weiter werden genannt die Holda, die Beschützerin der Liebenden, die Segnerin der Ehebündnisse; die Perahta, mit jener verwandt, weiblichen Fleißes Schutzgöttin; die Hluodana, des häuslichen Herdes Schirmerin; die von Tacitus erwähnte Tanfana, deren Wesen noch unaufgehellt ist; die Nehalennia, wahrscheinlich identisch mit Volla, der suevischen Göttin der Fülle; die Ostara, des aufsteigenden Morgenlichtes, des blütenbringenden Frühlings Göttin (daher unsere »Ostern«, Osterzeit, Frühlingszeit); die Frouwa, von welcher der Name Frau abstammt, des Fro holdselige Schwester, Verleiherin von Anmut und Reiz, wie Holda im Bewußtsein des Volkes später durch die christliche Maria ersetzt; endlich Frikka, die Gemahlin Wodans, den alles überschauenden Hochsitz ihres Gatten und seine Allwissenheit teilend. Entgegen diesen wohltätigen weiblichen Mächten stand die Hellia, die schaurige unerbittliche Göttin der Unterwelt, zu welcher die Seelen der an Altersschwäche oder Siechtum Gestorbenen kamen und deren persönlicher Begriff in christlicher Zeit zu einem örtlichen sich wandelte: aus der Hellia oder Hella wurde die Hölle.

Nr. 28. Frau am Waschtisch. Nach einem alten Stich.

Wie in der griechischen, so bestand auch in der altdeutschen Religion zwischen Göttern und Menschen eine Mittelstufe, die der Helden. Das Christentum hat diese Mittelstufe beibehalten, nur daß es an die Stelle der Helden die Heiligen setzte. Die Helden sind besondere Lieblinge der Götter, verkehren mit ihnen, zeugen mit Göttinnen Söhne und Töchter, sind von ihren göttlichen Freunden und Freundinnen mit wunderbaren Gaben und Geschenken ausgestattet, werden bei ihrem Tode zu den Sitzen der Seligen entrückt. Unsere deutsche Heldensage eröffnet sich mit Tuisto oder Tuisko (wahrscheinlich für Tivisko, d. i. Tius' Sohn, also Gottessohn, denn tius, plur. tivar stimmt mit dem arischen deva, Gott). Tuisto ist nach Tacitus der Urahn unseres Volkes, und sein Sohn Mannus wird der erste der Helden, aller Menschen Vater genannt. Von ihm kommen dem Mythus zufolge durch seine drei Söhne Ingo, Isko und Irmino die drei Hauptstämme der Deutschen. Von da an wird die Stammtafel der deutschen Heldenschaft dunkel, und auf Namen wie Skeaf und Gibicho fällt nur ein dämmernd Licht. Heller wird es in der Region der deutschen und der skandinavischen Heldenbücher des Mittelalters: hier treten die Helden Siegfried, Dietrich und Hildebrand, Mime, Eigil, Wieland und Wittich, Wate und andere klar in das dichterische Bewußtsein.

Aber mit Göttern und Heroen fand sich das religiöse Bedürfnis unserer Ahnen noch nicht zufriedengestellt. Die gläubige Volksphantasie suchte im Walten der Naturkräfte überall Anhaltspunkte zu götter- und geisterhaften Bildungen, und eben dieses Durchgreifen der Natur verleiht der altdeutschen Religion etwas Pantheistisches. Freilich wird das in der Vorstellung von den Riesen, auch Dursen oder Hünen genannt, wieder sehr materiell gefaßt; denn diese ungeschlachten Wesen überragen den Menschen nur an körperlicher Länge und Stärke, keineswegs an Witz und Verstand; sie sind »so dumm wie lang«. Die Erinnerung an das in der nordischen Glaubenslehre sehr bestimmt ausgebildete erzfeindliche Verhältnis der Riesen zu den Asen scheint in Deutschland völlig verloren gegangen zu sein. Ein weit geistigeres Element als in den Riesen ist in den halbgöttlichen Wesen verkörpert, welche der Körpergröße nach unter den Menschen stehen. Sie heißen Wichte oder Elben und teilen sich in lichte (wohlgebildete) und in schwarze (Zwerge). Das deutsche Märchen wimmelt von ihnen, und die Zwergkönige Alberich, Laurin und andere sind auch in der Heldensage berühmt. Im allgemeinen ist das Elbenvolk gutmütig und dem Menschen wohlgesinnt (»die guten Holden«); aber die Elbinnen suchen gern schöne Jünglinge, die Zwerge schöne Jungfrauen in ihre Arme zu locken. Es gibt eine große Menge elbischer Wesen: Hausgeister (»Heinzelmännchen«, »Wolterken«, »Hütchen«), Waldgeister (Moosleutchen, »Buschgroßmutter«, »Moosfräulein«) und Wassergeister (»Nixen«, »Wasserholden«, »Mümmelchen«). Endlich gestaltete sich in der Vorstellung unserer Altvorderen auch der Begriff des Glückes zu einem persönlichen. Diese Glücksgöttin ist die Frau Sälde, noch im Mittelalter, bei den mittelhochdeutschen Dichtern, häufig genannt und anmanische gerufen. Aber über allen göttlichen und halbgöttlichen Wesen sowohl, als auch über den Menschen, thront hocherhaben die ewige Naturnotwendigkeit, das Schicksal, im nordischen Glaubenssystem zu persönlicher Gestaltung gebracht in den drei Schicksalsschwestern (Nornen). Ihnen werden wir bald wieder begegnen, da wir uns sofort zur Darstellung der germanischen Theogonie und Kosmogonie wenden, wie sie in den nordischen Quellen enthalten ist.

Nr. 29. Säende Bauern.

Über den schriftlichen Denkmälern altnordisch-heidnischen Geistes hat ein günstigeres Geschick gewaltet als über den altgermanischen. In der fernen Inseleinsamkeit Islands fand dieser Geist eine Zuflucht vor fürstlicher und christlich-priesterlicher Unterdrückung. Dorthin waren von 874 an norwegische Männer ausgewandert und hatten daselbst ein freies Gemeinwesen gegründet, welches erst nach dem Jahre 1000 unter der Einwirkung des vom Mutterlande herübergekommenen Christentums allmählich dahinwelkte. Die geistige Hinterlassenschaft dieses Isländischen Freistaates sind eine Anzahl von Dichtungen und Prosawerken, welche uns die Urzustände des Germanentums und die vorchristlich-germanische Weltanschauung vergegenwärtigen. Die isländische Dichtung zerfällt in zwei Hauptgattungen: Göttermythen und Heldensagen, wozu als dritte die Lieder der Skalden (Skálld, d. i. Dichter, Sänger) hinzukommen. Die alten Götter- und Heldensagen hat uns als kostbares Vermächtnis überliefert das Sammelwerk, welches unter dem Namen der Edda (Ältermutter, Urahne) berühmt ist. Sömund Sigfusson, ein isländischer Gelehrter, welcher 1133 starb, soll diese Sammlung veranstaltet haben, weswegen sie auch die sämundische Edda heißt oder auch die ältere, im Gegensatze zu der jüngeren, von welcher unten Meldung geschehen wird. Die Lieder der älteren Edda sind in Stabreimen (alliterierenden Versen), also in der ältesten Form germanischer Poesie gedichtet. Ihre Verfasser sind unbekannt, ihr Alter läßt sich im einzelnen schlechterdings nicht nachweisen. Aber jedenfalls sind sie ihrem Geiste und größeren Teiles auch ihrer Form nach uralt. Kühn, starr, ungeheuerlich wie die altnordische Natur ist die Poesie, welche diese Lieder atmen. In knappgeschürzter Sprache, mit wilder Hast und Energie stürzen sie dahin, wie die Harste grimmiger Nordlandshelden zum Kampfe eilten. Die mythologischen Gesänge der Edda erzählen entweder einzelne Göttermythen oder suchen den ganzen Verlauf der nordischen Götterlehre in großartigen Umrissen zu zeichnen. Dies tut insbesondere die Völuspa, d. i. die Weissagung und Vision der Wala (Seherin, Sibylle), welche für das älteste der Eddalieder gilt und ohne Frage das wichtigste ist. Unter den epischen Gesängen der Edda stehen an spezifisch nordisch-heldischem Gehalte die Helgilieder voran, von noch höherem Interesse für uns aber ist der Liederzyklus, welcher die Siegfrieds- und Nibelungensage behandelt, die hier unzweifelhaft in der ältesten uns erhaltenen Form vorliegt, obgleich sie in ihrer ursprünglichen Gestalt aus Deutschland in den Norden eingewandert sein mag. Mit der Zeit nahm die epische Dichtung Altskandinaviens eine mehr historische Richtung. In dieser Weise wurde sie von den Skalden gepflegt, deren schaffende Tätigkeit vom Ende des 8. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts reichte. An die Skaldenpoesie schloß sich die geschichtliche Prosa Islands an. Ihr bedeutendstes Werk ist des 1241 erschlagenen Snorri Sturluson berühmte Geschichte der Könige von Norwegen, nach den Anfangsworten gewöhnlich » Heimskringla« (Weltkreis) genannt, mit der mythischen Vorzeit beginnend und bis zum Jahre 1176 herabreichend, ein prächtiges Seitenstück zur älteren Edda, in Geist und Form die ganze Wildheit altnordischen Wikingerlebens veranschaulichend. Dem Snorri wird auch, mit Recht jedoch nur teilweise, das didaktische Hauptwerk der isländischen Literatur zugeschrieben, die jüngere Edda, auch Snorraedda genannt, welche in drei Abschnitten zuerst von Göttermythen, dann von den Regeln der Skaldendichtung, endlich von den isländischen Buchstaben (Runen) und den Gesetzen der Redekunst handelt.

Nr. 30. Schneiden des Getreides.

Asen (nord. aesir, Einzahlf. âs) hießen die Götter des germanischen Nordens, und dieses Wort ist identisch mit dem gotischen Ansen (anses), welches Jordanis durch Halbgötter (semidei) wiedergibt. So, wie die religiöse Weltanschauung der Germanen in den Edden vorliegt, ist sie polytheistisch. Allein dieser Polytheismus erhob sich weit über gemeinsinnlichen Fetischismus; denn die Asenlehre wurzelte in der Annahme eines geistigen Urwesens, Allvater (Walvater, Alfadur, Alldafathr), welches war, bevor die Welt entstand, und sein wird, wenn diese längst wieder untergegangen. Dem Schöpferworte dieses Urwesens verdankt alles sein Dasein, auch die Götter und die Menschen. Die verschiedenen Attribute seines Wesens traten in der Form von Göttern und Göttinnen dem sinnlicheren Begriffsvermögen des Volkes näher. So gestaltete sich der nordische Olymp (Asgard). Der oberste Herrscher desselben ist der weise Odin, reitend auf seinem achtfüßigen Wunderrosse Sleipnir, seinen nie fehlenden Speer Gungnir in der Hand. Um ihn gruppiert sich sein zahlreiches Geschlecht, der Donnergott Thor, der als streitgewaltigster, von der nordischen Mythe mit Vorliebe behandelter Ase den unwiderstehlich zermalmenden Hammer Miöllnir führt; ferner der milde, gerechte Baldur, der schnelle, schlaue Hermodur, der liederspendende Bragur oder Bragi, dann Heimdall, der Wächter der gen Asgard emporführenden Bifröstbrücke, der Wettergott Freir, der Zwisteschlichter Forsetti, der verschwiegene Widar, der mutige Uller, der bogenkundige Wali, der windebeherrschende Niördr, der blinde Hödur und der unerschrockene Tyr. Ihrerseits hat Odins Gemahlin Frigg einen zahlreichen Kreis von Töchtern, Gefährtinnen und Dienerinnen um sich, Freia, Iduna, Lofn, Gefion, Saga, Fulla, Siöfn, Eir, Hlin, Syn, Wara, Snotra, Gna und andere. Besondere Erwähnung verdienen die Nornen und Walküren. Erstere, Personifikationen der ewigen Naturnotwendigkeit, wohnen unter der Lebensesche Yggdrasil; sie sind drei an der Zahl, Urd, Wardendi und Skuld, ordnen nach unwandelbaren Gesetzen den Lauf der Dinge und erteilen den Asen Rat. Den Walküren (Totenwählerinnen) liegt ob, in unvergänglicher Schönheit in die Schlacht zu reiten, die zum Tode bestimmten Helden auszuwählen, die gefallenen in Odins Saal zu geleiten und sie dort beim Gelage zu bedienen. Dem Geschlechte der Asen steht feindlich gegenüber das der Riesen (Joten, Jötune), welche in Jötunheim wohnen, und Loki samt seiner Nachkommenschaft. Loki ist das böse Prinzip, der Ahriman der Asenreligion. Er ist selbst ein Ase, aber den anderen völlig ungleich, weil ein Dämon voll Arglist und Verruchtheit, der Vater der Lüge, der Schöpfer von Laster und Frevel. Mit dem Jotenmädchen Angurboda zeugt er drei Ungeheuer, die erdumspannende Schlange Jormungandr (Mitgardschlange), den Wolf Fenris und die scheusälige Todesgöttin Hel, welche Helheim beherrscht, den traurigen Aufenthaltsort der Geister derer, welche nicht den Tod des Kriegers starben. Sehr seltsam ist es, daß Loki immer in der Gesellschaft der Asen erscheint, da er ihnen doch alles mögliche Leidwesen bereitet. Unter den untergeordneten Genien und Dämonen der nordischen Mythologie spielen die Zwerge und Elfen (Alfen) eine bedeutende Rolle. Jene, in Felsen oder unter der Erde wohnend, sind als Zauberer gefürchtet und als Künstler geschätzt. Die Elfen teilen sich in Lichtelfen und in Schwarzelfen; die ersteren sind lieblich anzusehen, gefallen sich im Umgange mit den Menschen und spenden ihnen Wohltaten, die letzteren sind mißgestaltet und von heimtückischer, schadenfroher Sinnesart. – Der Verlauf nordischer Kosmogonie und Göttergeschichte stellt sich folgendermaßen dar. Bevor Himmel, Erde und Meer existierten, waren vorhanden drei Dinge: Hitze, Kälte und Wasser, über deren Entstehungsweise wir ganz im Dunkeln gelassen werden. Im Süden befand sich die heiße, helle Welt Muspelheim mit ihrem Grenzhüter Surtur, im Norden die kalte Welt Niflheim, von deren Werden wir gleichfalls nicht näher unterrichtet sind. Zwischen beiden tat sich ein ungeheurer Abgrund auf. Dieser wird ausgefüllt durch das Eis, welches zwölf aus Niflheim kommende Flüsse in ihm ablagerten. Auf diesem Raume begegnen sich die Feuerstrahlen aus Muspelheim und der Reif aus Niflheim. Letzterer schmilzt, und aus den niederfallenden Tropfen entsteht der Riese Ymir und seine Ernährerin, die Kuh Audhumla, aus deren Euter vier Milchströme rinnen. Einst, als Ymir schlief, fing er an zu schwitzen, und da wuchs ihm unter seinem linken Arme Mann und Weib, und sein einer Fuß zeugte mit dem andern einen Sohn. Von diesem stammt das Geschlecht der Riesen oder Joten, auch Hrimthursen (Frostriesen) genannt. Die Kuh Audhumla nährte sich durch Belecken der Eisblöcke, welche salzig waren, und den ersten Tag, da sie die Steine beleckte, kam aus denselben am Abend Menschenhaar hervor, den andern Tag eines Mannes Haupt, den dritten Tag war es ein ganzer Mann, und der hieß Buri. Er gewann einen Sohn, wie, ist nicht gesagt, der den Namen Bör führte. Bör vermählte sich mit dem Riesenmädchen Bestla und zeugte mit seinem Weibe drei Söhne, Odin, Wili und We. Odin aber und seine Gattin Frigg sind die Stammeltern des Asengeschlechtes. Börs Söhne töteten den Riesen Ymir, aus dessen Wunden so viel Blut lief, daß das ganze Geschlecht der Hrimthursen darin ertrank, bis auf einen, Bergelmir geheißen, der sich mit seinem Weibe auf einem Boote rettete und von dem nachmals das neue Riesengeschlecht stammte – eine eigentümlich nordische Gestaltung der Diluvialsage. Aus Ymirs Leichnam bildeten Börs Söhne die Welt. Aus seinem Blute schufen sie das Meer und alles übrige Gewässer, aus seinem Fleische die Erde, aus seinen Knochen die Berge, aus seinen Kinnbacken und Zähnen die Steine, aus seinen Haaren die Bäume, aus seinem Gehirne die Wolken, endlich aus seinem Hirnschädel die Himmelswölbung mit ihren vier Ecken; unter jede Ecke setzten sie als Stütze einen Zwerg, und diese Zwerge nannten sie Austri (Osten), Westri (Westen), Nordri (Norden), Sudri (Süden). Noch war die Welt lichtleer und finster. Da nahmen Börs Söhne die Feuerfunken, welche, von Muspelheim ausgeworfen, umherflogen, und setzten sie an den Himmel, um diesen und die Erde zu erhellen und nach ihrem festgeregelten Gange die Einteilung von Jahr und Tag bestimmen zu lassen. Auf der kreisrunden Erde, welche rings vom tiefen Weltmeer umgeben ist, befestigten sie das innere Land mittels eines aus den Augenbrauen Ymirs gemachten Dammes und nannten es Mitgard. Als sie aber einst am Seestrande gingen, fanden sie zwei Bäume, und aus diesen schufen sie das erste Menschenpaar, indem Odin Geist und Leben, Wili Verstand und Bewegung, We Sprache, Gehör und Gesicht hergab. Den Mann nannten sie Ask (Esche), die Frau Embla (Erle). Von diesen kommt das Menschengeschlecht, welchem Mitgard zur Wohnung verliehen ward. Für sich selbst aber bauten die Asen mitten in der Welt die Burg Asgard, welche durch die Bifröstbrücke (der Regenbogen) mit der Erde verbunden ist. Der Hof dieser Götterburg heißt das Idafeld, wo sich die Asen zur Beratung und zum Mahle versammeln. Hier wurden zwölf Stühle erhöht und ein Hochsitz für Odin. Der Palast, welcher diese Sitze umgab, hieß Gladsheim und war von außen sowohl als von innen von lauterem Golde. Daneben war ein anderer Saal, Wingolf genannt, der war die Wohnung der Asinnen. Die Auszierung Asgards mit kostbarem Hausrate ließen die Asen durch die Zweige besorgen, welche sie aus den Maden im Fleische Ymirs geschaffen. Es war auch noch ein Saal da, der Walhalla (die Halle der Erschlagenen) hieß. Darin saßen die Einherier, d. i. die gefallenen Helden, und zechten Göttermet, bedient von Walküren. Jeder Mann, der hienieden in der Schlacht oder an empfangenen Wunden starb, gelangte zu den Freuden Walhallas, weswegen auch die nordischen Krieger lachend starben und viele Greise, wenn sie ihr Ende herannahen fühlten, sich die Todesrune ritzen, d. h. sich mit der Lanzenspitze verwunden ließen, um nicht hinab zu müssen zur blauen Hel. – In Jötunheim wohnte ein Riese, der Narfi (finster) hieß und eine Tochter hatte, die hieß Nott (Nacht). Von ihrem ersten Gatten Naglfari erhielt die einen Sohn, Audr (Stoff), von ihrem zweiten Gatten Annar eine Tochter, Jörd (Erde), von ihrem dritten Gatten Delingr, der vom Asengeschlechte war, wieder einen Sohn, den Dagr (Tag), welcher licht war und schön. Da nahm Allvater die Nacht und ihren Sohn Tag, gab ihnen zwei Rosse und zwei Wagen und setzte sie an den Himmel, daß sie alle zweimal zwölf Stunden um die Erde fahren sollten. Die Nacht fährt voran mit ihrem Rosse, welches Hrimfaxi (reifmähnig) heißt und jeden Morgen die Erde mit dem Schaum seines Gebisses betaut. Der Tag folgt ihr mit seinem Rosse Skinfaxi (lichtmähnig), welches mit dem Glanze seiner Mähne Luft und Erde erleuchtet. Weiter hatte ein Mann namens Mundilföri zwei Kinder, die waren hold und schön, und er nannte den Sohn Mani (Mond) und die Tochter Sol (Sonne). Allein ihr Stolz erzürnte die Asen, sie nahmen die Geschwister und setzten sie an den Himmel und hießen Mani den Gang des Mondes leiten und hießen Sol die Hengste führen, die den Sonnenwagen ziehen, welchen die Asen aus den Feuerfunken aus Muspelheim geschaffen hatten. Sonne und Mond aber fahren so schnell, weil sie beständig gejagt werden von zwei riesenhaften Wölfen, Sköll und Managarm (Mondhund), Kindern eines Riesenweibes. – Lange lebten die Asen fröhlich und sorglos ein goldenes Zeitalter, nachdem sie die gefährlichen Kinder Lokis einstweilen unschädlich gemacht, indem sie der Hel die Herrschaft über das Totenreich gegeben, die Mitgardschlange ins Weltmeer gestürzt und den Wolf Fenris mit einem durch die Schwarzelfen aus den Barthaaren einer Jungfrau und aus dem Schalle des Katzentrittes gewobenen Band – (in dem Spiel der Unmöglichkeiten kommt die altnordische Poesie mit der altindischen bedeutsam überein) – gefesselt hatten. Aber ihr schlimmster Feind, Loki selbst, war nicht untätig. Die Mythe von den drei Riesenmädchen, welche nach Asgard kamen und den Asen die wunderbaren Goldtafeln wegnahmen, worauf schicksalsmächtige Runen (Sprüche) urältester Weisheit geschrieben waren, darf man wohl auf die Nornen deuten, welche den Göttern ihr Geschick bestimmten. Dies verfinstert sich nun allmählich, besonders rasch aber, nachdem durch Lokis Tücke der Tod des gerechten Baldur war herbeigeführt worden. Die Götter nahmen zwar Rache für dieses und anderes, indem sie den verräterischen Loki an einen Felsen schmiedeten, so, daß eine über ihm aufgehangene Giftnatter ihm ihr Gift beständig ins Gesicht träufelte. Hier stoßen wir dann auch auf einen der wenigen sanften, auf einen der schönsten Züge der nordischen Mythologie. Lokis Weib nämlich, Sigyn, hält unwandelbar treu bei dem Gefesselten aus und wehrt in rührender Liebe das tropfende Natterngift mittels einer untergehaltenen Schale von dem Antlitz des Gatten ab. Ist die Schale voll, so gießt Sigyn sie aus; derweil aber tropft dem Loki das ätzende Gift ins Gesicht, wogegen er sich in seinen Banden so heftig sträubt, daß die ganze Erde schüttert, und das ist, was die Menschen ein Erdbeben nennen. Frei wird er erst wieder zur Zeit der Götterdämmerung (Ragnarök). Das ist der Weltuntergang. Schauerliche Vorzeichen künden das große Ereignis an. »Brüder befehden sich – wie es in der Völuspa heißt – und fällen einander, Geschwisterte sieht man die Sippe brechen: Unerhörtes ereignet sich, großer Ehebruch (sehr charakteristisch!); Beilalter, Schwertalter, wo Schilde klaffen, Windzeit, Wolfszeit, eh' die Welt zerstürzt.« Den »Jüngsten Tag« der nordischen Religion selbst beschreibt die jüngere Edda sehr anschaulich also. »Da geschieht es, was die schrecklichste Zeitung dünken wird: daß der Wolf die Sonne verschlingt, den Menschen zu großem Unheil. Der andere Wolf wird den Mond packen, und die Sterne werden vom Himmel fallen. Da wird es sich auch ereignen, daß so die Erde bebt und alle Berge, daß die Bäume entwurzelt werden, die Berge zusammenstürzen und alle Ketten und Bande reißen. Da wird der Fenriswolf los, und das Meer überflutet das Land, weil die Mitgardschlange wieder Jotenmut annimmt und das Land sucht. Der Fenriswolf fährt mit klaffendem Rachen umher, so daß sein Oberkiefer den Himmel, sein Unterkiefer die Erde berührt. Feuer glüht ihm aus Augen und Nase. Die Mitgardschlange speit Gift, daß Luft und Meer entzündet werden: entsetzlich ist ihr Anblick, indem sie dem Wolf zur Seite kämpft. Von diesem Lärmen birst der Himmel. Da kommen Muspelheims Söhne herangeritten, Surtur fährt an ihrer Spitze, vor ihm und hinter ihm glühendes Feuer. Indem sie über die Brücke Bifröst reiten, zerbricht sie. Da ziehen Muspels Söhne nach der Ebene, die Wigrid heißt. Dahin kommt auch der Fenriswolf und die Mitgardschlange, und auch Loki wird dort sein und mit ihm alle Hrimthursen und Hels ganzes Gefolge. Und wann diese Dinge sich begeben, erhebt sich Heimdall und stößt aus aller Kraft ins Giallarhorn und ruft alle Götter zum Kampfe. Odin voran, eilen die Asen und Einherier zur Walstatt. Odin geht dem Fenriswolf entgegen, und Thor schreitet an seiner Seite, mag ihm aber wenig helfen, denn er hat ja vollauf zu tun, mit der Mitgardschlange zu kämpfen. Freir streitet wider Surtur, und sie kämpfen ein hartes Treffen, bis Freir erliegt. Inzwischen ist auch Garm, der Hund, losgeworden; der kämpft mit Tyr, und einer bringt den andern zum Falle. Dem Thor gelingt es, die Mitgardschlange zu töten; aber kaum ist er neun Schritte davongegangen, so fällt er tot zur Erde von dem Gifte, das der Wurm auf ihn speit. Der Fenriswolf verschlingt Odin, und das wird sein Tod. Alsbald kehrt sich Widar gegen den Wolf, setzt ihm den Fuß in den Unterkiefer, greift ihm mit der Hand nach dem Oberkiefer und reißt ihm den Rachen entzwei, und das wird des Wolfes Tod. Loki kämpft mit Heimdall, und einer erschlägt den andern. Darauf schleudert Surtur Feuer über die Erde und verbrennt die ganze Welt.« Doch nicht mit solchem haarsträubenden Schrecken endigt die nordische Glaubenslehre. Das wirbelnde Sturmlied verklingt in dem sanften Säuseln eines neuen Schöpfungsmorgens, welcher anhebt, wenn die Flammen der Weltverbrennung ausgetobt haben. In verjüngter Schönheit, im grünsten Schmucke taucht die Erde wieder aus den Meeresfluten auf, und Korn wächst darauf ungesät. Die Asen erstehen aus ihrer Vernichtung, kommen gen Asgard und finden dort die goldenen Runentafeln wieder. Auch das Menschengeschlecht war nicht völlig untergegangen. Ein Menschenpaar, Lif (Leben) und Lifthrasir (Lebenskraft), hatte sich im Hoddmimirsholze vor Surturs Flammen geborgen und mit Morgentau genährt. Von diesen beiden stammt ein so großes Geschlecht, daß es die ganze Erde bewohnen wird. Die Seelen der in der Weltverbrennung untergegangenen Menschen aber wohnen in Nastrand (Leichenstrand), wo die bösen leiden, und in Gimil (Himmel), wo die guten seliger Wonne ohn' Ende genießen. So finden wir denn auch im germanischen Glauben die bedeutsame Lehre von der endlichen Wiederbringung aller Dinge, wobei freilich anzumerken ist, daß hier christliche Einflüsse sehr tätig gewesen sein mögen. Wenigstens die Lehre von der Bestrafung der bösen Menschen in der Hölle und von der Belohnung der guten im Himmel trägt ganz christliches Gepräge, obzwar allerdings der Glaube an eine Fortdauer nach dem Tode der Asenreligion in ihrer Ursprünglichkeit innewohnte.

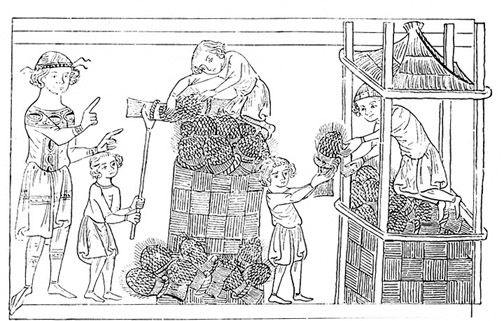

Nr. 31. Setzen der Getreideschober.

Nr. 32. Weinernte.

Nr. 33. Pflügende Bauern.

Nr. 34. Mähender Bauer und rechende Bäuerin. (1445.)

Nr. 35 Wolf Hammer, Liebesgarten.