|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Burgen (Höhenburgen, Wasserburgen, Burgställe, Hofburgen). – Äußere und innere Gestalt und Einrichtung derselben. – Hausrat. – Speise und Trank. – Tracht und Mode. – Bild einer modischen Dame. – Luxus. – Die Erziehung. – Gastrecht, Reiseart, gesellige Sitte. – Frauenleben und Frauendienst. – Episode vom deutschen Don Quichotte. – Liebesverkehr. – Feste. –Tanz und Reihen. – Reichstage. – Turniere. – Hochzeiten. – Sinken des Rittertums. – Verwilderung.

Wollen wir uns den Sitzen der höfisch-ritterlichen Lebenskreise nähern, so müssen wir hügelan steigen oder auch die Talniederungen entlang wandeln, um Seebuchten oder Flußinseln aufzusuchen. Denn neben den Höhenburgen gab es auch Wasserburgen, und wie dort Isoliertheit durch Hügel und Fels, so war hier Absperrung mittels eines breiten, von einem nahen See oder Fluß gespeisten Wassergrabens Grundbedingung der Bergefähigkeit einer Burg. Daß sie imstande wäre, ihre Besitzer zu bergen, das war der Punkt, von welchem der Erbauer ausging. Wenn also das Wort Burg hinreicht, in jugendlich poetischen Gemütern allerlei auf Goldgrund gar minniglich gemalte Bilder von ritterlichem Leben hervorzurufen, so erweckt es dagegen in dem Geschichtekenner die Erinnerung an eine eiserne Zeit, in welcher sich die Menschen gegeneinander möglichst absperrten und verwahrten und zwar mit gutem Grunde. Nicht bloß jedoch ihre Lage auf Höhen oder in der Ebene bedingte eine Unterscheidung zwischen den ritterlichen Wohnsitzen, sondern auch ihr größerer oder geringerer Umfang, sowie ihre einfachere oder reichere innere Ausstattung. Der ärmere ritterschaftliche Adel mußte sich mit Erbauung und Bewohnung einer kleineren Burg, eines sogenannten »Burgstalls«, begnügen; die reicheren Dynasten bauten geräumige »Hofburgen«, und weil die Szenen der mittelalterlichen Rittergedichte meist in solche verlegt sind, haben sich unserer Phantasie nur Prachtbilder von jenen Wohnungen eingeprägt, welchen die Wirklichkeit nur in den seltensten Fällen oder wohl gar nie entsprach.

Die äußerste Ummauerung einer stattlichen Burg bildeten die sogenannten Zingeln. Zwischen oder neben zwei niedrigen und etwas vorstehenden, zur Verteidigung dieses Außenwerkes bestimmten Türmen war der Toreingang angebracht. Hatte man dieses Außentor passiert, so beschritt man den Zwingelhof oder Zwinger, auch Viehhof geheißen, weil sich hier die Wirtschafts- und Stallgebäude befanden. Zwischen dem Zwinger und der eigentlichen Burg lag ein tiefer Graben, der rundher um die letztere lief und mittels einer Zugbrücke oder bei Wasserburgen mittels einer Schiffbrücke überschritten wurde. So gelangte man zu einer Pforte, über welche eine mit Wintbergen bekrönte Mauer aufragte. Diese »Wintberge« – so geheißen, weil daselbst das zum Aufwinden der Zugbrücke und des Fallgatters bestimmte Hebewerk geborgen war – waren mit einem schmalen Dache versehen, unter welchem ein gegen die Burg zu offener Gang hinlief, welcher die Wer oder auch die Letze hieß. Die Pforte hinter der Brücke führte in einen hallenartigen Durchgang, welcher mittels eines Fallgatters versperrt werden konnte und sich auf den Burghof öffnete. Dieser innere oder Ehrenhof war in wohlgebauten Burgen mit einem Rasenplatz, einem Brunnen und einer Linde geschmückt, dem Lieblingsbaum der ritterlichen Romantik und überhaupt des deutschen Volkes, wie für jene unser Minnegesang, für dieses unsere Volksliederdichtung beweist. Den inneren Hof umschlossen die eigentlichen Burggebäude, wovon insbesondere zwei vortraten: der oder das Palas (palatium, palais, Pfalz) auch Herrenhaus genannt, und der Berchfrit (berfredus, beffroi), ein hoher Wartturm, welcher getrennt von den übrigen Baulichkeiten an der Mauer aufragte, dem Burgwart zur Wohnung und Ausschau diente und bei Erstürmung der Burg den Insassen einen letzten Zufluchtsort bot. Der Berchfrit war der Kern der ganzen Burg und wurde für so unumgänglich nötig erachtet, daß wohl schwerlich eine ritterliche Behausung ohne eine solche Warte zu finden war, während dagegen sehr oft die ganze Burg nur aus dem Berchfrit und einer mit Letze und Pforte versehenen Ringmauer bestand. Das Palas in größeren Burgen hatte einen Hauptraum und verschiedene Kemenaten (Kammern). Jener war in den Burgen, was in den modernen Palästen der große Empfangsaal ist, die eigentliche Fest- und Ehrenstätte. Man ließ es sich daher angelegen sein, diesen Raum möglichst bequem und schmuck einzurichten. Bei festlichen Gelegenheiten wurde er mit Teppichen belegt, und die Wände wurden mit »Rückelachen« (gewirkten Tapeten) beschlagen. In der Blütezeit bestreute man den Fußboden auch mit Blumen, sonst mit Binsen. An den Wänden hin zogen sich breite Bänke, worauf Kultern (Matratzen) oder Pflumiten (Federkissen) lagen. Das vom Palas im engeren Sinne gesonderte Frauenhaus (»der frouwen heimliche«) hieß die Kemenate par excellence und enthielt zum wenigsten drei Räume: eine Stube, welche der Schauplatz traulichsten Familienverkehrs und zugleich das Schlafgemach der Herrin vom Hause war, dann ein Gemach, worin die Hausfrau mit ihren Dienerinnen weiblicher Handarbeit oblag, und endlich eine Mägdeschlafkammer. Neben den bisher erwähnten Räumlichkeiten, wozu noch Küche, Keller und Vorratsgaden kamen, durfte einer rechten Burg auch die Kapelle nicht fehlen, sowie schließlich nicht zu vergessen sind die Lauben (Louben, Liewen) da und dort in die dicken Mauern eingelassene und gewölbte Fensternischen mit steinernen Sitzen.

Nr. 93. de Bry, Bauern und Dirnen.

Den Hausrat der ritterlichen Wohnungen haben wir uns je nach dem Vorschritte der Zeit oder dem Reichtum des Burgherrn und dem Geschmacke der Burgfrau mehr oder weniger vollständig, reich oder kärglich, zierlich oder plump vorzustellen. Im allgemeinen war das Geräte aus hartem Holz mehr dauerhaft als zierlich gearbeitet. Doch finden wir an Tischen, Stühlen, Bänken und Kleidertruhen, welche letztere die Stellen unserer Kommoden vertraten, viel fleißige Schnitzarbeit. Es gab auch Arm- und Lehnsessel aus kostbarem Maserholz mit weicher Polsterung, vornehmer Gäste Ehrensitze. Den Betten widmete man große Sorgfalt. Zu dem mächtigen Quadratgestell des ehelichen Lagers oder des Gastbettes – oft war es ein und dasselbe – führten eine oder mehrere Stufen empor, und gewöhnlich war es mit einem »Himmel« überwölbt, von dessen Rändern Gardinen herabhingen. Das Bett selbst bestand aus fünf Stücken, der Kulter (s. o.), dem Pflumit (s. o.), dem Ohrkissen, dem Leilachen (linde Wat) und der Decke (Deckelachen). Die Koch- und Speisegerätschaften hatten keine von der jetzigen sonderlich abweichende Form; doch mußte sich der ritterliche Esser mit Löffel und Messer begnügen, denn der Gebrauch von Gabeln kam erst am Ende des 16. Jahrhunderts auf. Zur Kost lieferten Wald und Fluß, Feld-, Obst- und Gemüsegarten ihre Beiträge. An gewöhnlichen Tagen waren die Speisen sehr einfach zubereitet und bestanden zumeist aus gesalzenem und geräuchertem Fleische, Hülsenfrüchten und Kohl; bei festlichen Anlässen dagegen zeigte die mittelalterliche Kochkunst, daß sie keine waldursprüngliche mehr war. Da bogen sich die Tafeln unter stark gewürzten Leckerbissen und wunderlich vielartig gemengten Brühen, unter künstlich geformten Backwerken und allerhand »Eingemachtem«. Der Tisch war während der Mahlzeit mit einem weit über die Ränder herabhängenden Tuche bedeckt, mitten auf der Tafel stand das Salzfaß, und um dasselbe waren Brote in verschiedener Laibform gelegt. Bevor man sich zum Essen niedersetzte und manchmal auch wiederholt während desselben wurde Handwasser samt Handtüchern herumgereicht.

Nr. 94. Crispin de Passe, Das Lustgäßchen.

Die Geschichte der deutschen »Nationalneigung« zum Trinken ist im Mittelalter um ein gewaltig großes Kapitel bereichert worden. Die geistigen Getränke, welche man genoß, waren Wein, Bier, Met, Äpfel- und Birnenmost, sowie Branntwein. Der Weinbau erstreckte sich im späteren Mittelalter in Deutschland über weit größere Landstriche als heutzutage und wurde in nördlichen und östlichen Gegenden getrieben, wo es jetzt schon lange keine Rebengärten mehr gibt. Dort war der berühmte »Saurier« zu Hause, dessen Verwandtschaft mit dem Essig die allernächste ist. Um die besseren Sorten der besser gelegenen Weingaue genießen zu können, mußte man schon zu den Reichen gehören; in Süddeutschland jedoch war der Wein auch Volksgetränk. Auf »alte« Weine wurde übrigens nicht viel gehalten. Man trank den Rebensaft zumeist in seiner Jugend, in allen Stadien der Gärung, sowie als »firnen«, d. h. als ein Jahr alten Wein. Soweit er Landesprodukt, wurde er älter überhaupt selten getrunken. Unter »Landweinen« verstand man alle einheimischen im Gegensatze zu den aus der Fremde geholten. Vor allen »Landweinen« hatten der Rheinwein und der Elsasserwein den Preis. Im allgemeinsten Sinne unterschied man zwei deutschheimische Traubenblutsorten, den Frankenwein und den Hunnenwein; der erstere war aus französischen, der zweite aus ungarischen Rebenarten gezogen. (Doch könnte es auch scheinen, fränkischer Wein habe durchweg weißen, hunnischer dagegen roten bedeutet.) In der vornehmen Gesellschaft waren »welsche«, d. h. französische und italische Weine beliebt, noch mehr aber griechische (»Malvasier«, »Muskateller«, »Romanij«). Selten trank man aber diese Weine rein, sondern mit allerhand Würzwerk gemischt, und dieser Mischmasch hieß wunderlich genug Lautertrank (»Lutertrank«). Auch die Frauen pflegten dem Wein unzimperlich zuzusprechen. Was das Bier angeht, so gehörte die Brauung desselben im früheren Mittelalter zu den übrigen Haushaltssorgen; denn jeder Haushalt bereitete sich seinen Bedarf selber, d. h. zu den anderweitigen fraulichen Arbeiten kam noch die des Bierbrauens. Erst später wurde die Bierbrauerei ein selbständiges Gewerbe und zwar natürlich zuerst in den aufblühenden Städten. Am frühesten kam das Braugewerbe in den Niederlanden in Gang und Schwang, doch hat es auch in Köln schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts geblüht. Im 14. Jahrhundert trieben Hamburg, Lübeck und Bremen bereits einen starken Ausfuhrhandel mit selbstgebrauten Bieren nach den nordischen Ländern. Das Bier wurde übrigens im Mittelalter nicht etwa ausschließlich aus Gerstenmalz und Hopfen bereitet – die erste Erwähnung des Hopfens fällt noch in die vorkarlingisch-fränkische Zeit –, sondern auch aus Weizen und Hafer. Äpfel- und Birnenmost waren schon zur karlingischen Zeit im Gebrauche. Der mittelalterliche Met bestand in seiner einfachsten Form aus verdünntem Honig, in seiner künstlicheren war er eine Art Likör, gemischt aus Honig, Wein, Bier, Kräuterextrakten und Gewürzen. Vom frühesten bis ins spätere Mittelalter hatten von allen Wein- und Bierkellern die Klosterkeller den besten Ruf. Die Veredelung der vaterländischen Weinzucht war und blieb eine Hauptsorge und ein Hauptverdienst der deutschen Klöster. Der Branntwein (»aqua vitae«) galt noch lange nach seiner Erfindung nur für eine Arznei; erst im 15. Jahrhundert ist er dann in Deutschland in die Reihen der übrigen geistigen Getränke eingetreten.

|

|

Nr. 95. Darstellung des Lebens im Badehause

In den germanischen Wäldern hatte man aus Trinkhörnern getrunken. An die Stelle derselben waren dann rohgeformte Becher aus Holz und Zinn getreten, und in der höfisch-ritterlichen Zeit wurden diese in vermöglichen Häusern durch zierlich oder auch abenteuerlich gestaltete Trinkgefäße aus Gold, Silber und Kristall ersetzt. Schon der meist sehr bedeutende Umfang derselben gibt Zeugnis von den Leistungen jener Zeit im Trinken. Die »ritterlichen« Humpen faßten einundeinhalb bis zwei Maß. Der steigende Luxus liebte es, den Vorrat eines guten Hauses an Kannen, Pokalen und kostbaren Gefäßen aller Art auf einem neben dem speisebesetzten Tische angebrachten staffelförmigen Gestelle, der sogenannten »Tresur«, zur Schau zu stellen. Hübsch war der Brauch, die Tafel mit Blumen zu bestreuen und Blumen, besonders Rosen, in Girlanden über den Speisetisch aufzuhängen. Auch die Häupter der Gäste waren oft mit Blumenkränzen geschmückt. An jedem Tage wurden zwei Hauptmahlzeiten gehalten, Frühmahl und Spätmahl. Für beide war anfangs die Bezeichnung »Imbiz« bräuchlich, doch verblieb dieselbe später insbesondere dem Morgenessen. Nach diesen zwei Hauptmahlzeiten bestimmte sich die Einteilung von Tag und Nacht. Die Stunden vom Nachtessen bis zur Frühmesse galten für die Nacht, die zwischen Frühmahl und Nachtmahl zwischeninneliegenden machten den Tag aus, welcher den Geschäften, den Fehden, der Jagd, den Waffenübungen der Männer, den Haus- und Handarbeiten der Frauen gewidmet war, während die Nachtzeit außer dem Schlaf auch noch dem Anhören von Musik und Poesie, der geselligen Plauderei, dem Zechgelage, dem Würfel- und Schachzabelspiel und der Tanzfreude Raum gewährte. Bevor man zu Bette ging oder auch im Bette selbst nahm man den aus Wein bestehenden Schlaftrunk, wozu man Obst genoß.

Gegenüber unserer jetzigen einförmigen Männertracht und unserem oft halb oder ganz tollen Damenanzug war die Tracht der höfisch-ritterlichen Gesellschaft, soweit die vor geschmacklosen Ausschreitungen sich wahrte, zuweilen prächtig, immer farbenhell. Es war jetzt schon lange nicht mehr die Zeit, wo die Deutschen in ihrer Kleidung jene waldursprüngliche Einfachheit zeigten, wie Tacitus sie beschrieben hat; doch waren aus jenen Tagen zwei Hauptstücke des Anzuges in die Ritterzeit herübergekommen, Leibrock und Mantel. Aber der deutsche Handel, im 11., 12. und 13. Jahrhundert allmählich mit Italien und Spanien, mit Byzanz und dem Orient, mit dem Westen und Norden in Verbindung getreten, hatte durch die aus der Fremde gebrachten Erzeugnisse die einheimischen Gewerbe zu wetteifernder Tätigkeit angereizt und wie überall, wo ein Volk aus der wilden Freiheit der Naturzustände in die behaglichere Ordnung der Zivilisation übergeht, erwachte auch in Deutschland der Schönheitssinn und sprach sich nicht allein in der Dichtung und Kunst, sondern auch in der häuslichen Einrichtung und in der Kleidung aus.

Nr. 96. Im Frauenhaus.

Die Kleidungsstoffe waren Leinwand, deren feinste, sehr hoch geschätzte Sorte, den sogenannten Saben, man aus byzantinischen Webstätten bezog; ferner Wollenzeuge von verschiedenster Färbung (Barragan, Buckeram, Brunat, Diasper, Fritschal, Kamelott, Serge, Scharlach, Sei), sowie Seidenstoffe von mancherlei Art und Farbe (Pfellel, Baldekin, Bliat, Siglat, Palmat, Purpur, Zindal), welche oft mit Gold- und Silberfäden durchwoben waren, und endlich Pelze verschiedener Gattung (Hermelin, Marder, Biber, Zobel usw.). Hierzu kamen noch edle Metallstoffe und köstliches Steinwerk, zu Damengeschmeide wie zu männlicher Waffenzierat verarbeitet. Beide Geschlechter liebten an ihrem Anzug ein Farbenspiel, welches nicht selten geradezu regenbogenbunt war und welches die Männer noch dadurch zu erhöhen suchten, daß sie an einem und demselben Kleidungsstück verschiedene Farben anbrachten und z. B. den einen Ärmel des Leibrocks grün, den andern blau, oder die eine Hälfte der Beinkleider gelb, die andere rot trugen. Doch war die Wahl der Farben nicht so ganz der bizarren Willkür überlassen, sondern meist mit Rücksicht auf die Farbensymbolik getroffen. Die äußere Erscheinung eines Menschen sollte seine innere Stimmung ausdrücken. Die höfisch-ritterliche Gesellschaft hatte nämlich die Farbensprache sinnig ausgebildet und zwar mit vorwiegender Bezugnahme auf die Minne. So bedeutete denn grün das erste Sprossen der Liebe, weiß die Hoffnung auf Erhörung, rot den hellen Minnebrand oder auch das Glühen für Ruhm und Ehre, blau unwandelbare Treue, gelb beglückte Liebe, schwarz Leid und Trauer. Ein richtiger höfisch-ritterlicher Liebhaber hatte demnach Gelegenheit, alle Stufen seiner Leidenschaft in seinem Anzuge darzustellen. Diese bunte Spielerei wurde schon im 13. Jahrhundert so ins Übermaß getrieben, daß der große Prediger Berchtold der modischen Welt von damals zürnend zurief: »Ihr habt nicht genug daran, daß euch der allmächtige Gott die Wahl gelassen hat unter den Kleidern, sagend: Wollt ihr sie braun, rot, blau, weiß, grün, gelb, schwarz? Nein, in eurer großen Hochfahrt muß man euch das Gewand zu Flecken zerschneiden, hier das rote in das weiße, dort das gelbe in das grüne, das eine gewunden, das andere gestrichen, dies bunt, jenes braun, hier den Löwen, dort den Adler.« Der letzte Tadel trifft die allerdings barocke Mode, das Wappen des Geschlechtes auf verschiedenen Teilen des Anzugs gestickt zu tragen, so daß Herren und Damen wie wandelnde Fibeln der Heraldik aussahen.

Bis ins 15. und 16. Jahrhundert, wo die sogenannte burgundisch-spanische Tracht aufkam, machten Leibrock und Mantel die Oberkleider beider Geschlechter aus. Unter dem Leibrock ein Hemd zu tragen ist in Deutschland schon frühzeitig Brauch gewesen. Die Männer trugen Hosen – von den Deutschen, einem schamhaften Volk, als ein Hauptstück in die männliche Kleidung eingeführt –, welche mit den Strümpfen ein Ganzes bildeten, aber aus zwei getrennten Schenkelstücken bestanden (daher der Ausdruck ein Paar Hosen) und unter der Tunika an einem den Leib umschließenden Riemen befestigt waren. In früherer Zeit mögen an diese Hosenstrümpfe befestigte Ledersohlen die Stelle der Schuhe vertreten haben, später aber wurde mit Schuhen ein buntfarbigster Luxus getrieben, während man zu Pferde weit hinaufreichende Reitstiefeln trug. Des Mannes linke Hüfte zierte das Schwert, dem an der rechten der Dolch das Gleichgewicht hielt. Griffe und Scheiden dieser Waffen, sowie das Wehrgehenk waren oft verschwenderisch verziert. In den Zeiten des Sinkens und Gesunkenseins der ritterlichen Gesellschaft nahm die Mode mit dem Leibrocke manche Veränderung vor. Derselbe wurde an der Seite aufgeschnitten und verengte und verkürzte sich zum »Lendener« (Wams). Dann kamen auch die sogenannten »gezattelten« Kleider in Gebrauch, bestehend aus einer Menge von Lappen, in welche die Unterteile der männlichen Tunika und die sinnlos weit gewordenen Ärmel bei beiden Geschlechtern ausliefen. Noch später wurde der »geschlitzte« Anzug Mode, wobei Hosen und Rockärmel, ja das ganze Gewand so zerschnitten wurde, daß das anders gefärbte Unterfutter durch die Schlitze hervorsah und hervorgezogen werden konnte. Diese Mode ging dann, wie bekannt, zur Reformationszeit in die Pluderhosen und Pluderärmel über. In früheren Jahrhunderten scheinen Kopfbedeckungen mit Ausnahme der Kapuzen an den Röcken bei den Männern nicht üblich gewesen zu sein; zu der Zeit aber, von welcher wir sprechen, wurde mit Hüten und Baretten in den mannigfaltigsten Formen großer Luxus getrieben.

Sogenannte Schönheitsmittel waren der höfisch-ritterlichen Zeit durchaus nicht unbekannt, ebensowenig die Putzkünste. Wie der unter der Ritterdamenwelt sehr häufig vorkommende Gebrauch der Schminke verrät, wurde der Hautpflege große Sorgfalt gewidmet. Nicht minder der Pflege des Haares, worin übrigens die Herren, welche manche Haar- und Bartmode durchzumachen hatten, mit den Damen wetteiferten. Die letzteren scheitelten die Haare und hielten den Scheitel mittels eines Bandes in Ordnung. Dann wurden die Haare in zierliche Locken gedreht oder in Zöpfe geflochten, welche man mit Goldfäden und Goldschnüren durchwob und entweder über die Schultern auf den Busen herabfallen ließ oder in mancherlei Knoten aufschürzte. An ihrem Gürtel trug die höfische Schöne gewöhnlich eine kleine Tasche, worin Geld, Riechfläschchen und allerlei Kleinigkeiten verwahrt wurden, ferner ein oft bis zum Dolch verlängertes Messer, aber nicht weniger Schlüsselbund, Schere und Spindel. Reichverzierte und durchdüftete Handschuhe durften dem Anzuge einer solchen Dame nicht fehlen. An Ausschreitungen hat es der höfisch-ritterlichen Tracht nicht gefehlt. Zu solchen modischen Tollheiten des Mittelalters gehörten insbesondere die Schnabelschuhe und die Schellentracht. Die Schnabelschuhe, Schuhe mit unmäßig langen, manchmal aufwärtsgekrümmten, mit Werg ausgestopften Schnäbeln, wurden wahrscheinlich von einem eitlen Podagristen erfunden. Sie kamen schon im 11. Jahrhundert auf, und seltsamerweise schleppte sich diese höchst unbequeme Mode bis ins 15. Jahrhundert fort. Auf der Spitze dieser ungeheuerlichen Schuhschnäbel brachte man nicht selten Rollschellen an, und diese verbreiteten sich von hier aus auch auf andere Teile des Anzuges, so daß man Gürtel, Knie- und Armbänder trug, welche mit Schellen und Glöckchen behängt waren. Das lauteste Tönen dieses Geschells fällt jedoch erst ins 15. Jahrhundert, und scheinen es die Frauen vorzugsweise den Männern überlassen zu haben. Besonders beim Verfalle der höfisch-ritterlichen Gesellschaft haben beide Geschlechter in den Ausschweifungen der Mode redlich gewetteifert. Es mochte noch zu entschuldigen sein, wenn die Damen, auch in früherer Zeit schon, manchmal so dünnen Stoff zum Gewande wählten, daß Form und Farbe ihrer Reize durchschimmerten: wenn sie aber später Schultern, Nacken und Brüste ganz bloß trugen und wenn die Männer in der Form ihrer Hosenlätze das, was sie damit bedecken sollten, frech nachahmten, so begreifen wir recht wohl die Strafpredigten, welche wohlmeinende Männer über sittenlose Moden ergossen. Die vielen städtischen »Kleiderordnungen«, welche schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts erlassen wurden, bezeugen, daß unsinniger Kleiderluxus und unsittliche Moden damals vom Adel auch schon auf das Bürgertum übergegangen waren.

Nr. 97. J. B. Greuze, Die Kokette.

Eine Gesellschaft, welche die bislang geschilderte materielle Bildungsstufe erreicht hatte, mußte selbstverständlicherweise auch in der geistigen Kultur schon beträchtlich vorgeschritten sein. Es ist hier, wo wir uns hauptsächlich auf das gesellige Leben der höfisch-ritterlichen Zeit beschränken, nicht unsere Aufgabe, auf das geistige Streben von damals weiter einzugehen, und nur in betreff der Erziehung haben wir an diesem Orte ein Wort zu sagen. Wenn auch nach unseren jetzigen Begriffen wenig genug, so geschah doch für die Ausbildung des jungen Geschlechtes manches nicht Unlöbliche. Bei Knaben freilich wurde, falls sie nicht dem geistlichen Stande sich widmen sollten, auf Kultur des Geistes nicht gesehen. Lesen und schreiben waren »pfäffische Künste«, um welche sich auch der vollkommenste Ritter nicht zu kümmern brauchte und welche er sogar verachten durfte. Haben doch selbst größte mittelalterliche Dichter, wie z. B. Wolfram von Eschenbach, diese Künste nicht zu üben verstanden. Als Hauptziele hatte die Erziehung der männlichen Jugend die Tüchtigkeit im Weidwerk, dessen geehrteste und beliebteste Art die Reiherbeize mit Falken war, und im Kriegswesen; daneben Fertigkeit in den Bräuchen ritterlicher Geselligkeit, in der höfischen Umgangssprache und wohl auch in der Handhabung der Harfe und Rotte; denn es ist mehrfach bezeugt, daß bei Banketten Saitenspiel und Gesang der Reihe nach unter den Gästen umgingen. Sonst ließ man es im allgemeinen dabei bewenden, wenn der heranwachsende Jüngling Kredo, Paternoster und Beichtformel hersagen konnte, sowie die Turnierregeln innehatte. Die Erziehung der Mädchen bezweckte vor allem die Aneignung tüchtiger Kenntnisse in Haushaltsgeschäften und Fertigkeit in Handarbeiten. Nicht nur die Führung des Haushalts und die Besorgung von Küche und Keller lag der Hausfrau ob, sondern auch die Instandhaltung der Kleiderkammer, und namentlich diese mußte die weibliche Sorge und Geschicklichkeit fortwährend aneifern. Fürstliche Töchter übergab man gewöhnlich einer Erzieherin (»Meisterin«) und gesellte ihnen während der Lehrjahre eine Schar von Mädchen gleichen Alters zu, welche den Unterricht jener mit genossen. Wer von den Reicheren seine Töchter nicht so bei Hofe unterbringen konnte, gab sie zur Erziehung in die Frauenklöster, wo der Unterricht freilich fast durchweg auf die Beibringung der mechanischen Geschicklichkeit in weiblichen Handarbeiten oder der Kenntnis von Gebetformeln, einigen biblischen Geschichten und sehr vielen Heiligenlegenden sich beschränkte. Da und dort jedoch war in den Frauenklöstern ein größerer Bildungstrieb und selbst ein reges wissenschaftliches Streben wach. So namentlich in dem Kloster Hohenburg im Elsaß, wo die gelehrte Äbtissin Relindis sich eine Nachfolgerin auf ihrem Stuhl erzog, welche wohl als die vielseitigst gebildete Frau der höfisch-ritterlichen Zeit zu bezeichnen und anzuerkennen ist. Das war die im Jahre 1195 gestorbene Äbtissin Herrad von Landsberg, Malerin, Dichterin, Lehrerin. Ihr Kloster Sankt Odilien oder Hohenburg mit Umsicht und Festigkeit regierend, schrieb sie in Mußestunden lateinisch ihren »Lustgarten«, eine Art Nonnenenzyklopädie, worin vom Standpunkte klösterlicher Kultur damaliger Zeit aus das Wissenswerte aus der Theologie, Philosophie, Astronomie, Geographie, Geschichte und Kunstlehre zusammengetragen war. Kulturhistorisch wichtiger als der Inhalt dieser Kompilation sind die derselben beigegebenen Illustrationen, welche uns einen verdankenswerten Einblick in den Bildungszustand und in die Lebensweise des 12. Jahrhunderts auftun. Im übrigen dürfen wir mit Bestimmtheit annehmen, daß während der Glanzzeit mittelalterlicher Romantik höhere und feinere Frauenbildung keineswegs auf klosterschwesterliche Kreise beschränkt gewesen sei. Wissen wir doch, daß viele Frauen in feiner und geistreicher Weise bedeutende Gesprächsstoffe zu behandeln wußten, daß sie nicht nur Vokal- und Instrumentalmusik anmutig zu üben verstanden, sondern auch, daß sie in der Kunst des Lesens und Schreibens den Männern überlegen waren und für Dichtwerke lebhaftes und zartes Verständnis zeigten. Haben ja mehrere Dichter von damals ausdrücklich geäußert, daß sie auf Leserinnen rechneten, und es ist gewiß, daß auf den Putztischen mancher Burgfrauen Liederbüchlein und Rittergedichte in zierlichen Handschriften zu sehen waren. Weil das Pergament zum gewöhnlichen Gebrauche zu kostspielig war, schrieb man mit Griffeln von Holz, Glas oder edlem Metall auf Wachstafeln. Besondere Gewandtheit entwickelten die mittelalterlichen Schreiberinnen zweifelsohne im Liebesbrieffache, und es ist ergötzlich zu hören, wie Empfänger von solchen Brieflein dieselben tagelang und wochenlang ungelesen und unbeantwortet mit sich herumtragen mußten, weil sie ihre Schreiber gerade nicht bei der Hand hatten, welche den Inhalt entziffern und die Antwort aufsetzen sollten.

Nr. 98. M. Schongauer, Trachtenbild.

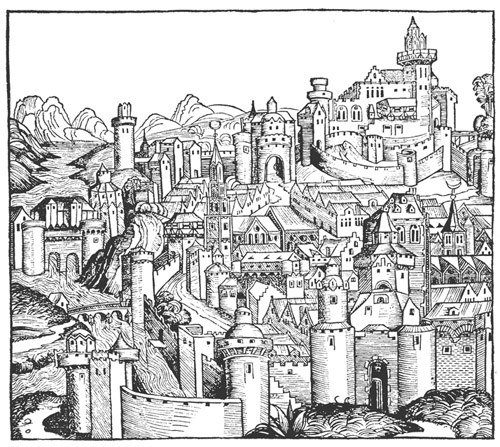

Nr. 99. Befestigter Platz.

Die mittelalterliche Gastfreiheit bot den Frauen häufige Gelegenheit, die Feinheit geselliger Sitten zu bewähren. Der Reisende war damals geradezu genötigt, vom Gastrechte den umfassendsten Gebrauch zu machen. Öffentliche Herbergen existierten ja nur in den Städten, oder wenigstens mochten sie, wo sich ihrer etwa da und dort auf dem Lande fanden, mit ihrem Schmutz und ihrem kärglichen Speisevorrat für höfische Gäste nicht sehr einladend sein. Außerdem machte es schon die geringe Sicherheit dessen, was man zu jener Zeit eine Straße nannte, sehr ratsam, zum Nachtquartier, wo immer möglich, eine feste Burg zu wählen. Die Reisen wurden zu Pferde gemacht, von Damen wie von Herren, und da man nur mit eigenen Pferden reiste, konnte man nur kleine Tagemärsche machen. Bloß ganz vornehme Frauen erscheinen schon in dieser und noch früherer Zeit auf Reisen zu Wagen, die man sich kaum plump und schneckengänglich genug vorstellen kann. Ein rascheres Beförderungsmittel schuf die winterliche Schlittenbahn; ob jedoch schon vor dem 15. Jahrhundert die Schlittenfahrt als Vergnügen vorkam, weiß ich nicht anzugeben. Zur erwähnten Zeit muß aber bei diesen Vergnügungen schon viel Ungebühr vorgekommen sein, denn eine obrigkeitliche Verordnung von damals sagt: »Item sullen fort mehr Manne Jungfrawen und Frawen bey Naht uff den Slihten nichten faren.« Um jedoch von der Aufnahme und Verpflegung der Gäste auf den Ritterburgen zu sprechen, so finden wir, daß die höfische Zeit der altgermanischen Gastfreiheit artige und trauliche Formen beigefügt hat. Wenn der Wächter von der Höhe des Wartturmes das Nahen eines Gastes signalisiert hatte, rüstete sich sofort die Burgherrschaft, denselben nach den Regeln der Höflichkeit zu empfangen. In der Ehrenhalle entbot die Frau oder Tochter des Hauses dem Ankömmling, sobald derselbe im Burghofe vom Pferde gestiegen, den Willkomm, entledigte ihn der schweren Rüstung, wie sie auf Reisen schlechterdings getragen werden mußte, und versah ihn mit einem frischen, reinlichen Anzug aus der Kleiderkammer. Hierauf wurde dem Gast ein Labetrunk geboten und ein Bad bereitet. Aus demselben zurückgekommen, verfügte er sich in den Kreis der Familie, wo inzwischen die Abendmahlzeit gerüstet worden war. Der Gast hatte den Ehrenplatz dem Stuhle des Wirtes gegenüber inne. Die Burgfrau oder in Ermangelung einer solchen die älteste Tochter des Hauses nahm an seiner Seite Platz, um ihm die Speisen vorzulegen und vorzuschneiden und den Trunk zu kredenzen. Wenn sich der Gast zur Ruhe begeben wollte, so begleitete ihn die Wirtin oder die stellvertretende Tochter in die Kemnate, um nachzusehen, ob das Gemach in Ordnung sei, was ein nicht ganz unbedenklicher Brauch war, da man ja im Mittelalter, namentlich im späteren, das Lager völlig nackt bestieg. Einzelne Spuren weisen daraufhin, daß in frühester Zeit die Gastfreundschaft noch viel weiter getrieben wurde, so weit, wie noch heute bei barbarischen Völkern, daß nämlich der Wirt seine Frau oder Tochter dem Gast auf Treu und Glauben beilegte. Diese Sitte mochte sich allerdings im allgemeinen in Deutschland schon frühzeitig verloren haben; daß sie aber da und dort unter deutschen Stämmen noch länger fortgelebt habe, bezeugt Murner aus der Reformationszeit mit den Worten: »Es ist in dem Niderlandt der bruch so der wyrt ein lieben gast hat, daz er jm syn frow zulegt off guten glouben«.

Nr. 100. Höfisches Leben zur Zeit Friedrichs I. Turnier.

Die strengsittlichen häuslichen und ehelichen Zustände germanischer Vorzeit – wie wir diese eben aus dem Tacitus kennen – bestanden in der Blütezeit der ritterlich-romantischen Gesellschaft nicht mehr. Es war an ihre Stelle Konvenienz und sogar Frivolität getreten. Die Tochter stand unter strenger Mundschaft des Vaters oder des nächsten männlichen Verwandten, welcher nach Willkür über ihre Hand verfügte. Zwar war der stillwirkende Einfluß der Mutter und der Tochter selbst dabei nicht geradezu ausgeschlossen, allein immerhin ist gewiß, daß sogar in unserer berechnenden Zeit Neigungsheiraten häufiger sind, als sie damals waren. Spätestens ein Jahr nach der Verlobung mußte dieser die Vermählung folgen. Die kirchliche Einsegnung blieb bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts hierbei ganz Nebensache und erhielt erst von da an die Geltung als Hauptbürgschaft des ehelichen Glückes. Die Hochzeiten, mit welchem Namen man aber nicht nur Vermählungsfeste, sondern jede bedeutende Festfeier bezeichnete – die Hochzeiten wurden in den ritterlichen Kreisen mit allem Prunke begangen und oft wochenlang fortgesetzt. Beim Übergange des Hochzeitstages in die Nacht wurde die prächtig geschmückte Braut von den Eltern oder Vormündern, vom Brautführer und von der Brautjungfer, und meist geleitet von dem ganzen Hochzeitsgefolge, in die Brautkammer geführt, entkleidet und dem harrenden Bräutigam übergeben, der mit ihr das hochzeitliche Lager bestieg, in Anwesenheit dieses Gefolges. Sobald eine Decke das Paar beschlug, galt die Ehe als rechtskräftig vollzogen. In späterer Zeit wurde das Verletzende, was in diesem ersten Beilager für das jungfräuliche Gefühl liegen mußte, wenigstens dahin gemildert, daß die Neuvermählten sich völlig angekleidet niederlegten. Eigentümlich ging es bei dieser Zeremonie her, wenn sich deutsche Fürsten durch Prokuration mit fremden Prinzessinnen vermählten. Als der »letzte Ritter«, der römische König Maximilian I., auf diese Weise seine nachher faktisch nicht zustande gekommene Ehe mit der Prinzessin Anna von der Bretagne einging, wurde das Beilager, wie uns der alte österreichische Chronikschreiber Jakob Unrest meldet, so gehalten: – »Kunig Maximilian schickt seiner Diener einen genannt Herbolo von Polhaim gen Brittania zu empfahen die Künigliche Braut; der war in der Stat Remis ehrlichen empfangen, und daselbs beschluff der von Polhaim die Künigliche Prawt, als der Fürsten Gewonhait is, das ihre Sendpotten die fürstlichen Prauet mit ein gewapte Man mit den rechte Arm und mit dem rechten fus blos und ein blos schwert darzwischen gelegt, beschlaffen. Also haben die alten Fürsten gethan, und ist noch die Gewonhait. Da das alles geschehen was, war der Kirchgang mit dem Gotsdienst nach Ordnung der heiligen Kahnschafft mit gutem Fleiß vollpracht.« Der Morgen nach einer höfisch-ritterlichen Hochzeitnacht sah den jungen Gatten seiner Frau die »Morgengabe« darbringen, welches Geschenk ursprünglich die Bedeutung eines Dankes für die dem Bräutigam hingegebene Jungfräulichkeit hatte.

Nr. 101. Reiterstatue Karls des Großen.

Nr. 102. Kaiser Otto III.

Der Unterschied zwischen der rechtlichen und der sozialen Stellung der Frauen im Mittelalter ist sehr bedeutend gewesen. Rechtlich war nämlich das Verhältnis der Frau zum Manne durchaus das der Unterordnung: die Frau war nicht viel mehr als eine dem Manne unbedingt gehorchende Magd, und sogar im galanten Frankreich gab es eine königliche Ordonnanz, welche dem Ehemanne ausdrücklich erlaubte, vorkommenden Falles die Frau zu prügeln. Dessenungeachtet gelangten die Frauen de facto zu einer Stellung und Geltung, welche sie de jure nicht im entferntesten ansprechen konnten. Die ritterliche Romantik erhöhte nämlich das Weib zur Krone der Schöpfung, sprengte die engen rechtlichen Schranken der Frauenwelt und führte die Frau als alles beherrschende Herrin in die Gesellschaft ein; aber sie zerriß auch, der Konvenienz der Ehe die freie Galanterie gegenüberstellend, vielfach die Bande der Häuslichkeit, Sitte und guten Zucht.

Nr. 103. Meckenem, Niederdeutsche Tracht.

Als aller geselligen Freude Quell war weibliche Schönheit und Anmut zuerst im südlichen Frankreich erkannt worden. Auf Grund dieser Anerkennung hin hatten die provenzalischen Trobadors eine förmliche Symbolik und Wissenschaft der Liebe ausgebildet. Durch Vermittelung der Kreuzzüge war mit den übrigen Formen des Rittertums auch die methodische Galanterie, der systematische Frauendienst nach Deutschland gekommen, wo er vielfach den Charakter einer größeren Innigkeit annahm, aber südliche Übertreibungen keineswegs ganz ausschloß. Da die Mädchen bis zu ihrer Verheiratung in strenger Zucht, oft in klösterlicher Klausur sich befanden, da ferner die Ehe für die Minne kein Hindernis war, so wurden hauptsächlich verheiratete Frauen umworben. Hatte der Ritter eine »Herrin« sich gewählt, so mußte er den Vorschriften des Minnekodex zufolge gewöhnlich harte Proben durchmachen, bevor er von der Dame förmlich zum Liebhaber angenommen wurde. Nun war aber mit der sozialen Geltung der Frauen auch ihre Eitelkeit im entsprechenden Maße gestiegen, und so steigerten sich die Ansprüche, welche sie an den Bewerber machten, mitunter ins Unglaubliche. Dieser raffinierten Launenhaftigkeit der Frauen entsprach der verliebte Aberwitz der Männer vollkommen, und am allerärgsten trieben es natürlich die ritterlichen Poeten. Wir wissen z. B. von einem provenzalischen Trobador, Peire Vidal, daß er sich, seiner Geliebten zu gefallen, welche Loba (Wölfin) hieß, in ein Wolfsfell steckte und auf allen vieren heulend in den Bergen umherkroch, bis ihn die Schäferhunde jämmerlich zurichteten, und dieser tolle Südländer fand in dem deutschen Ritter und Minnesänger Ulrich von Lichtenstein ein ebenbürtiges Seitenstück.

Ein besonders charakteristischer Brauch wurde von dem Verhältnis des Lehnsherrn zum Vasallen auf das der Herrin zum Minnedienstmann übertragen. Wie nämlich bei Hoffesten der Vasall seinen Lehnsherrn zum nächtlichen Lager geleiten und warten mußte, bis der letztere sich niedergelegt hatte, so begleitete auch der Ritter seine Dame in ihr Schlafgemach, war ihr beim Entkleiden behilflich und sah sie ihr Bett beschreiten. Wollen wir auch nicht annehmen, daß bei dieser Zeremonie die Dame zuletzt in der schon erwähnten Schlaftracht des Mittelalters aufgetreten sei, so setzt ein derartiger Brauch doch eine große Vertraulichkeit zwischen den liebenden Paaren voraus. Wir wollen glauben, in vielen Fällen seien die Beziehungen zwischen Herrin und Minnedienstmann in der Tat so idealisch gewesen und geblieben, daß jene diesem niemals eine andere Gunst gewährte als den Kuß, welcher die Aufnahme des Bewerbers in ihren Dienst als stehende Sitte begleitete; und wir wollen ferner glauben, daß manche Schöne Huldigungen nur entgegennahm, um mit den Darbringern derselben ein Spiel zu treiben. Aber auf der anderen Seite waren gewiß nicht alle Frauen so spröde wie die Herrin des armen Ulrich von Lichtenstein, und wir können uns überhaupt keine gar zu hohe Vorstellung machen von der Sittsamkeit einer Zeit, wo auch die Frauen dem Genuß stark gewürzter Weine keineswegs abhold waren, wo bei festlichen Mahlzeiten das Zuckerwerk in obszönsten Formen aufgetragen wurde, wo auf den Trinkgeschirren die laszivsten Gruppen abgebildet waren und auf fürstlichen Tafeln bronzene weibliche Statuetten schamlosester Art standen. Will man das alles unter die Rubrik der vielgerühmten mittelalterlichen Naivität bringen, so stehen diesem die bestimmtesten Zeugnisse entgegen, daß die sogenannte Naivität häufig in die raffinierteste Lüsternheit umgeschlagen. Oder ist es etwas anderes als eine solche, wenn wir hören, daß die Dame dem Liebhaber zuweilen eine Nacht in ihren Armen gewährte, falls er eidlich gelobte, wider ihren Willen sich weiter nichts als einen Kuß zu erlauben? Den Glauben, daß in derartigen verfänglichen Situationen das blanke Schwert der Zucht immer als Wächter zwischen den Liebenden gelegen, muß die Lesung der mittelalterlichen Rittergedichte schnell zerstören. In einem berühmtesten derselben, in dem französischen »Roman de la Rose«, der im 12. und 13. Jahrhundert gedichtet worden, ist geradezu die Emanzipation des Fleisches gepredigt.

Nr. 104. Kostümbild (1450).

Will man mir einwerfen, das sei eben eine »welsche« Sittenlosigkeit gewesen, so verweise ich auf unsere deutschen Ritterepopöen. Wenn da im jüngeren Titurel die junge Sigune dem geliebten Schionatulander den Anblick ihrer hüllelosen Schönheit gönnt, um ihn dadurch gleichsam gegen den Liebreiz anderer Frauen zu feien und »festzumachen«, so kann das noch etwa für eine Tat sublimer Naivität gelten; aber was soll man dazu sagen, wenn wir in des ernsten und züchtigen Wolframs Parzival lesen, daß der galante Gawan bei seiner ersten Zusammenkunft mit der jungfräulichen Königin Antikonie sich sogleich und ohne alle Umstände in ihren völligen Besitz setzen will, und daß keineswegs die Züchtigkeit der Dame, sondern nur eine Störung von außen sein Vorhaben vereitelt? Und dann die Lieder unserer Minnesänger! Das nach meinem Gefühle schönste aller Lieder Walters von der Vogelweide schwelgt in anmutigster Weise in Erinnerung an den Vollgenuß der Liebe, und die sogenannten Tagelieder, welche zu den besten Leistungen unserer Minnelyrik gehören, variieren den Trennungsschmerz, der nach süßen Liebesnächten die Liebenden bei Tagesanbruch heimsucht, in den innigsten Tönen. Wie bewußt endlich die höfischen Kreise über die Sphäre prüder Moral sich hinwegsetzten, zeigen die Disputationen zwischen Rittern und Damen in den sogenannten Minnegerichten über die häkeligsten Gegenstände und Probleme des Liebesverkehrs. Um jedoch auch die Lichtseite höfisch-ritterlicher Minne in ihrem Glanze schimmern zu lassen, verweise ich den Leser auf die köstlichen Minnegespräche, welche in den Fragmenten des Wolframschen »Titurel« Schionatulander und Sigune führen. An echter Naturwahrheit und reinster Idealität kommt denselben in der Poesie aller Völker und Zeiten nur sehr weniges gleich.

Nr. 105. Ein Frauenbad. Nach einem italienischen Stich.

Die feine Gesellschaft des Mittelalters wohnte in ihren Pfalzen und auf ihren Burgen zerstreut. Um sie daher zu versammeln und die Reize höherer Geselligkeit genießen zu lassen, mußten häufige Feste stattfinden. War von einem Dynasten die Einladung zu einem Fest ins Land ausgegangen, so wurde sein Wohnsitz alsbald ein geräuschvoller Schauplatz der mannigfaltigsten Vorbereitungen, von welchen das Unterbringen und Verpflegen Hunderter von Gästen abging, deren Troß sich oft bis in die Tausende belief. Nach dem Eintreffen und Bewillkommnen der Gäste mit Gruß und Trank eröffnete eine feierliche Messe die Reihe der Unterhaltungen. Unter Trompeten- und Paukenschall zog man nach der Kirche, und unterwegs hielten die Reiter ein Lanzenrennen zu Ehren der Damen, welche in dem nach den Anforderungen höfischer Etikette geordneten Zug gingen oder ritten. Nach der Zurückkunft aus dem Gotteshause nahm man den Morgenimbiß ein. Eine kurze Jagd oder ein Turnier füllten dann die Zwischenzeit aus, bis Trompeten und Hörner das Zeichen zur Hauptmahlzeit gaben. Wo nicht die französische Sitte des paarweisen Beisammensitzens von Männern und Frauen in Deutschland Eingang gefunden hatten, speisten die beiden Geschlechter in abgesonderten Räumen. Fröhliches, oft freilich sehr derbes und mit zotenreißerischem Witz verbrämtes Gespräch würzte das Mahl. Auch wurden Banden von Spielleuten und Gauklern vorgelassen oder trug einer der zahlreichen wandernden Minnesänger die neuesten Eingebungen seiner Muse vor, zu welcher er die »Weisen« meist selber erfand, oder Laute und Lied machte unter den Kundigen die Runde.

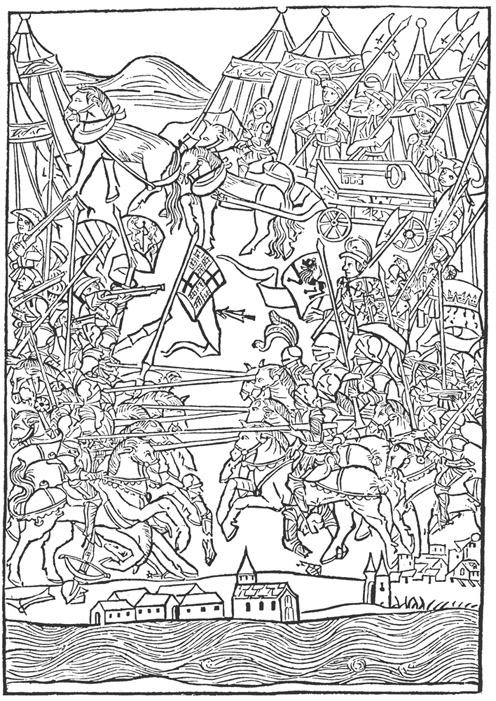

Nr. 106. Schlacht. Aus der »Cronica van der billigen Stat van Coellen.«

Bei anbrechendem Abend gingen die Frauen in die Hauskapelle, um dem Singen der Vesper anzuwohnen, und nachher vereinigte sich die ganze Gesellschaft wieder. Spieler versuchten Glück und Geschicklichkeit, Zecher prüften standhaft ihres Wirtes Kellerei, Liebespärchen verloren sich in heimliche Lauben und verschwiegene Gartengänge, und zuletzt sammelte wohl die Tanzfreude vor Schlafengehen noch einmal alle in einen Kreis. Man unterschied »Tanz und Reien«. Der höfische Tanz, wobei der Tänzer eine oder zwei Tänzerinnen bei der Hand faßte, war ein Umgang im Saale mit schleifenden Schritten unter dem Getöne von Saiteninstrumenten und Tanzliedern, welche letztere zu diesem Zwecke eigens gedichtet und von dem voranschreitenden Vorsänger oder von der Vorsängerin angestimmt wurden. Den Reien dagegen tanzte man im Freien, auf Straßen und Wiesen, und zwar nicht schreitend, sondern springend, wobei Tänzer und Tänzerinnen durch möglichst hohe und weite Sprünge sich auszuzeichnen suchten. In den Zeiten des Verfalles der höfischen Sitten arteten dann die Tänze in ein wildes und wüstes Gewoge und Getobe aus. Die späteren Sittenprediger konnten nicht müde werden, gegen »das wüste Umblauffen, unzüchtige Drehen, Greiffen und Maullecken« zu eifern. »Behüte Gott,« ruft einer aus, »alle frummen Gesellen für solchen Jungfrawen, die da Lust zu den Abendtänzen haben und sich da gerne umdrehen, unzüchtig küssen und begreiffen lassen; es muß freylich nichts guts an ihnen sein, da reitzet nur eins das ander zur Unzucht und Addern dem Teufel seine Bölze.«

Reichstage, Königskrönungen und andere Hoffeste gaben der höfisch-ritterlichen Gesellschaft die reichste Gelegenheit, sich in der ganzen Fülle ihrer Pracht sehen zu lassen. Bei solchen Anlässen ging der Zusammenfluß der Menschen ins Unglaubliche, und der dabei gemachte Aufwand verschlang Summen, die für jene Zeit ganz ungeheuer waren. Ich führe nur zwei Beispiele solcher Feste an. Als Friedrich der Rotbart seinem Sohne, dem Könige Heinrich, den Ritterschlag erteilen wollte, schrieb er auf Pfingsten 1182 einen Reichstag nach Mainz aus. Die ganze hohe Aristokratie Deutschlands erschien in Pomp und Prunk wetteifernd, und der Erzbischof von Köln allein hatte ein Gefolge von 4000 Geharnischten. Ein Reichstag vom Jahre 1397 versammelte zu Frankfurt zweiunddreißig Herzöge und Fürsten, zweihundert Grafen und Freiherren, über dreizehnhundert Ritter und an viertausend Edelknechte. Was einem Fürsten so eine Reichstagsfahrt kostete, kann man sich leicht vorstellen, wenn man erwägt, daß er während der ganzen Dauer der Versammlung für jedermann offene Tafel zu halten gewohnt war. Der Glanz der fürstlichen Hochzeiten steigerte sich noch mit dem Verfalle des Rittertums und erreichte im 15. Jahrhundert den Gipfelpunkt der Verschwendung. So kostete zum Beispiel die im Jahre 1418 gefeierte Hochzeit des Herzogs Georg in Bayern mit der polnischen Prinzessin Hedwig 55 766 Gulden, eine nach dem heutigen Geldwert freilich nicht sehr bedeutende, nach dem damaligen aber ganz gewaltige Summe.

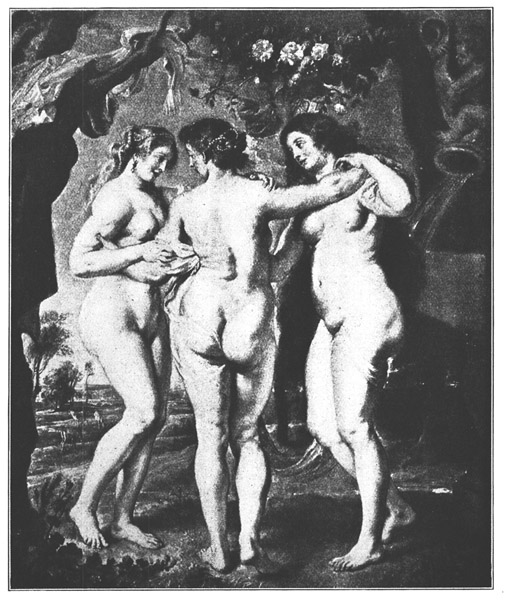

Nr. 107. Rubens, Die drei Grazien.

Den Hauptakt aller ritterlichen Festlichkeiten machte das Turnier aus, in seinen ersten Anfängen wahrscheinlich aus den kriegerischen Übungen der alten Germanen und Gallier entsprungen. Einer Fortbildung dieser Turnübungen gedenkt der Graf Nithart, ein Sohn Angilberts von Karls des Großen Tochter Berta, im 3. Buche seiner »Geschichten«, da, wo er erzählt, wie seine Zeitgenossen und Verwandten, Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle, im Jahre 842 mitsammen den Vertrag von Straßburg schlossen. Nachdem dies geschehen, zogen die beiden Brüder rheinabwärts und lagerten mit ihren Heergefolgschaften zwischen Worms und Mainz, um die Ankunft ihres Bruders Lothar abzuwarten. Zum Zeitvertreib und zur Leibesübung – so meldet Nithart – »stellten sie oft Kampfspiele an. Hierzu kamen sie auf einem eigens erlesenen Platze zusammen, und während ringsumher das Volk sich scharte, stürzten sich zuerst von beiden Seiten gleich starke Harste von Sachsen, Wasken, Austrasiern und Britonen wie zum Kampfe in schnellem Laufe aufeinander. Darauf wendeten die einen ihre Rosse und suchten mit den Schilden sich deckend vor dem Angriffe der Gegner durch die Flucht sich zu retten, während diese die Fliehenden verfolgten. Zuletzt stürmten beide Könige, umgeben von der ganzen jungen Mannschaft, in gestrecktem Rosseslauf mit geschwungenen Lanzen gegeneinander, und bald auf dieser, bald auf jener Seite fliehend und verfolgend ahmte man den wechselnden Gang einer Schlacht nach.« König Heinrich I. sodann bildete die Turniere zu Reiterübungen aus, dann wurden sie in Frankreich mit ritterlich-romantischen Formen und Zutaten versehen, unter welchen sie vom 12. Jahrhundert an bis ins 17. hinein auch in Deutschland stattfanden, obgleich ihnen schon im 16. die sogenannten Ringelrennen starken Eintrag taten. In der Blütezeit des Rittertums war das Turnierwesen ganz regelrecht eingerichtet. Es gab in Deutschland vier große Turniergesellschaften, eine schwäbische, fränkische, bayerische und rheinische, und diese zerfielen wieder in kleinere Kreise. Die Fürsten der genannten Länder bekleideten das Amt oberster »Turniervögte«, deren Obliegenheit es war, die Turniere auszuschreiben, die Turnierplätze herrichten, für Geleit und Quartier sorgen, die Wappenschau vornehmen und überhaupt die Turnierpolizei handhaben zulassen. Das Turnieren geschah zu Pferde mit Lanze und Schwert oder zu Fuß mit Streitaxt, Kolben, Pike und Schwert, ferner in ganzen Scharen gegeneinander (»Buhurd«) oder im Einzelkampfe von Mann gegen Mann. Die beliebteste und häufigste Kampfart war jedoch das Lanzenrennen zu Pferde (»Tjost«). Unterschieden wurde das »Schimpfrennen«, wobei man stumpfe Lanzen und Schwerter gebrauchte, und nur Spiel und Übung im Auge hatte, und das »Scharfrennen«, wobei von der scharfen Waffe Gebrauch gemacht und der Ernst oft so blutig wurde, daß z. B. bei einem 1241 zu Neuß bei Köln gehaltenen Turnier sechzig Ritter tot auf dem Platze blieben. Man ersieht hieraus, daß die »feine« Gesellschaft des Mittelalters an grausamen Spielen nicht weniger Gefallen fand und nach dem Anblicke von Blut nicht weniger lüstern war, als es die »feine« Gesellschaft im alten Rom gewesen. Die römische Arena und der mittelalterliche Turnierplatz geben Illustrationen ab zu dem Lügenmärchen, demzufolge die Menschen als solche einander lieben. Sie haben in Wahrheit von jeher nicht allein aus Haß oder Eigennutz, sondern auch zum bloßen Zeitvertreib einander umgebracht. Der sogenannte »Turnierdank« wurde bei gesteigertem Luxus zum Gegenstande wetteifernder Erfindungen. Er bestand jetzt nicht mehr wie früher, in einfachen goldenen Ketten und Kränzen, Waffen, Stickereien oder Rossen, sondern in der kostspieligen Verwirklichung von allerlei romantischen Einfällen. So finden wir z. B. bei einem Turnier, welches Markgraf Heinrich der Erlauchte von Meißen zu Nordhausen gab, einen großen Baum mit goldenen und silbernen Blättern aufgerichtet, und wer die Lanze des Gegners brach, erhielt ein silbernes, wer ihn aus dem Sattel hob, ein goldenes Blatt. Aber der seltsamste aller Turnierpreise wurde doch bei einem Turnier ausgesetzt, welches die Geschlechter (Stadtjunker) von Magdeburg zu Pfingsten 1229 veranstalteten und wozu die patrizischen Herren der umliegenden Städte feierlichst eingeladen wurden. Der Turnierdank war nämlich ein schönes Mädchen, Sophia geheißen, wahrscheinlich ein »gelüstiges Fräulein«. Dieser Umstand, sowie die ganze mit an die Gralsage anknüpfenden Allegorien spielende Anordnung des Festes zeigt, daß die romantische Überschwenglichkeit und Leichtfertigkeit doch bis weit in den deutschen Norden hinauf im Schwange ging. Ein alter Kaufmann aus Goslar gewann die Schöne und steuerte sie zu einer ehrlichen Heirat aus. Beim Sinken des Rittertums sodann begannen die Kämpfer miteinander um Geld zu wetten, und geschickte Reiter und Fechter zogen im Lande umher, überall Herausforderungen erlassend und Geldwetten anbietend.

Nr. 108. Standbild Kaiser Heinrichs II.

Zu diesem Symptom des Verfalls der höfisch-ritterlichen Gesellschaft gesellten sich von der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts an immer mehrere. Diese ganze höfische Kultur war ja in Deutschland nicht von dem Stamme nationalen Lebens emporgetragen worden, und daher trat denn nach kurzer Blüte ein rasches Welken ein. Die nur anempfundene und angekünstelte romantische Bildung hatte im Gemüt und Geist unseres Volkes keinen festen Grund gefunden. Sie siechte, sobald sie ihrer äußeren Lebensbedingung, der gebietenden Weltstellung Deutschlands unter den Hohenstaufen, beraubt war, und ging, wenigstens in ihren höheren Tendenzen rettungslos unter in der furchtbaren, alle Kultur in Frage stellenden Zeit, welche nach dem Tode Kaiser Friedrichs II. hereinbrach. Da verwilderte die deutsche Gesellschaft unsäglich, und der Ruf der deutschen Ritterschaft sank im Auslande von Stufe zu Stufe bis zu jenem Grade von Geringschätzung herab, welche der klassische Chronist des 14. Jahrhunderts, Jean Froissart, mehrfach und nachdrücklich bezeugt. Er nennt die deutschen Ritter plump, ungeschlacht und roh, fühllos, hart und habsüchtig. Freilich darf man dabei nicht übersehen, daß Froissart auch von dem »Schwarzen« Prinzen die abscheulichsten Züge von Unmenschlichkeit und Grausamkeit erzählt und denselben dennoch als die Blume »der Ritterschaft« verherrlicht. Gerade bei diesem ritterlichen Chronisten wird uns recht klar, daß »ritterliche Tugend« eben durchaus nur das bedeutete, was die Franzosen Courtoisie und die Deutschen Höfischkeit hießen. Von echter Sittlichkeit, von wahrhaftem Rechtsgefühl und von wirklicher Humanität war keine Spur im Rittertum. Sonst hätte dasselbe gar nicht so ins Gemeine, Wilde und Wüste versinken können, wie es von der bezeichneten Zeit an in deutschen Landen tat. Die Frauen ergaben sich grobsinnlicher Ausschweifung oder einer krankhaften Frömmelei, die ja bekanntlich mit Buhlerei allzeit im engsten Bezuge steht. Die Männer überließen sich rohester Jagd- und Rauflust. Die feinen Umgangsformen wurden vergessen oder geradezu verachtet, und dafür ward der plumpste, schmutzigste Ton herrschend. Der Adel war infolge des übermäßigen Aufwandes, welchen er bei Turnieren, Reichsversammlungen, häuslichen und öffentlichen Festen aller Ort in Speise und Trank, Hausgeräten und Kleidung, in Dienerschaft und Pferden entwickelt hatte, vielfach so verarmt, daß er zur Wegelagerung griff, um nur das Leben zu fristen. Ein wildes Räuberleben wurde auf den Burgen heimisch, ein Krieg aller gegen alle begann wieder einmal ganz offen und brachte eine Mißachtung aller kirchlichen und staatlichen Gesetze mit sich, so daß ein deutscher Fürst die schändlichen Worte: »Gottes Freund und aller Menschen Feind!« als ein Glaubensbekenntnis ritterlicher Männlichkeit im Munde führen durfte. Um der nichtigsten Ursachen willen oder auch aus bloßer Beutelust Händel vom Zaune zu brechen wurde adeliger Brauch, besonders den Städten gegenüber, denen der Adel ihr Aufblühen neidete und deren Bewohner er mit Mord und Plünderung heimsuchte, wo immer hierzu Gelegenheit sich bot. In solchen Fehden war das ritterliche Ehrgefühl keineswegs immer so stark, daß der Angreifer den Anzugreifenden vorher durch Übersendung eines »Absage-« oder »Fehdebriefs« warnte, wie es durch das mittelalterliche Faust- und Fehderecht gefordert wurde.

Nr. 109. Aus dem Alphabet des Meisters E. S. (1466.)

Nr. 110. Aus dem Alphabet des Meisters E. S. (1466.)

Das materielle Elend und die tolle Sittenlosigkeit, welche aus der eingerissenen Anarchie mit Notwendigkeit entstehen mußten, wurde noch gesteigert durch die schrecklichen Heimsuchungen, welche die aus dem Orient in den Okzident eingeschleppte Pest (»der große Sterbent«, »der schwarze Tod«) im 14. Jahrhundert auch über Deutschland brachte. Durch sie wurden Städte und blühende Ortschaften entvölkert, Hunderttausende von Menschen weggerafft, alle Bande der Familie und der Gesellschaft gelöst. In diesen brutalen Zeiten verfiel die ritterliche Poesie; der Dichter sank zum Pritschmeister und schmarotzenden Zotenreißer herab, welcher mit den gewerbsmäßigen Narren, mit den Hofnarren, von welchen im zweiten Buch unserer Geschichte mehr zu sagen sein wird, an den Höfen um ein kärgliches Stück Brot kämpfen mußte. An die Stelle höfischer Kurzweil mit ihrer Freude an zierlicher Rede, Musik und Liederstreit traten ungeheuerliche Saufgelage mit unflätigem Gespräch, unsauberen Possen, ruinierender Spielwut und einem stupiden Raufboldwesen, welches das ritterliche Institut des Zweikampfes verunehrte. So neigte sich alles dem Rohen und Schändlichen zu. Aber viele Formen der ritterlichen Romantik überlebten ihren Geist um lange Zeit, und namentlich war es die äußerliche Pracht ihrer Feste, welche weit eher zu- als abnahm und sich besonders bei fürstlichen Hochzeiten glanzvoll auftat.