|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es sind nahezu 200 Jahre her, seit wir das letztemal am Glockenhofe uns umsahen. Die Zeit, in die wir uns diesesmal versetzen, ist das Jahr 1816; wir nennen auch den Tag, an welchem wir am Glockenhofe Rundschau halten. Es ist der 23. März, ein Donnerstag. Kaum gibt das Morgengrau soviel Helle, dass wir die Gegenstände deutlich zu erkennen vermögen; aber wir sind ja in der Gegend gut bekannt und wissen fast jedes Hügelchen und Thälchen anzugeben. Der Morgen ist zwar schön, doch liegt noch im Wald droben Schnee; es ist nämlich der Anfang des nasskalten Missjahres 1816.

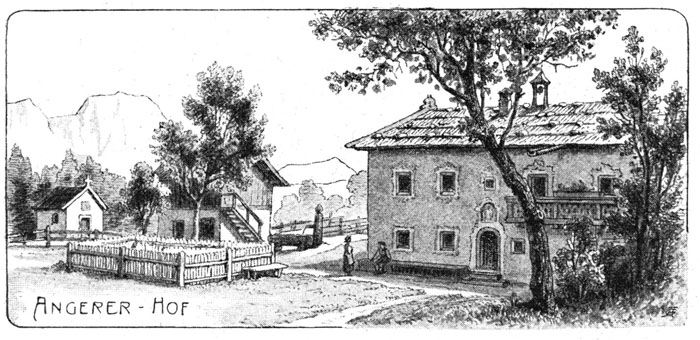

Seit Meister Hanns Gatterers, des Glockengießers, Haupt am Wege draußen unter dem Schwerte des Henkers fiel, ist wieder viel Wasser im Inn vorübergeronnen und hinabgeflossen zum Meer. Das Bolderwald-Thälchen ist ganz anders geworden; es hat einen lieblichen, freundlichen, fast bezaubernden Anblick erhalten. Am Glockenhofe ist auch eine Veränderung geschehen. Eine friedliche Bauernfamilie wohnt jetzt dort. – Die Werkstätte ist ganz verschwunden. Die Mauern des Hauses sind nicht mehr rußig, sondern frisch getüncht. An der Vorderseite hängt nicht mehr eine Metallglocke und ein Humpen an einer Stange heraus, dafür sind aber an der Mauer vier Bilder zu sehen, welche eine Glocke, einen Mörser, einen Hafen und ein Kanonenrohr darstellen. Heute ist von diesen Bildern nur mehr eines, nämlich die Glocke noch sichtbar. Statt des Waldes finden wir Obstbäume, Wiesen und Aecker vor. Auch mehrere Höfe haben sich nachbarlich ober- und unterhalb des Glockenhofes niedergelassen. Die Haller Stiftsdamen wagten es sogar, in dem einst so verrufenen Orte ihren Sommer-Erholungssitz aufzuschlagen und im Jahre 1677 ein gar freundliches Kirchlein zwischen ihrer Sommerwohnung und dem Glockenhofe hineinzustellen. In einem solchen Orte des Friedens und der Lust (auch in unseren Tagen gerne als Erholungsplätzchen besucht), in einem kleinen irdischen Paradiese, da kann wohl, möchte man glauben, von Räubern und Mördern keine Rede mehr sein. – Aber die schauderhafte Verdorbenheit in der menschlichen Gesellschaft bleibt sich hier auf Erden immer gleich, stets gibt es Scheusale der Menschheit. Obgleich unsere Zeiten die Worte Menschlichkeit und Liebe immer im Munde führen, so sind sie doch nicht weniger schrecklich, weniger lasterhaft als die alten, – nur versteht unsere Zeit es besser, das Laster zu verfeinern und zu überzuckern, doch in den Folgen ist das Laster auch jetzt noch gleich schrecklich, ja vielleicht noch schrecklicher.

Besonders nimmt es die Gegenwart gar wenig heikel mit der Tugend der Keuschheit und betrachtet diese als ein wertloses Gut; und doch führt ein wüstes Leben von einem Laster zum andern, und wird endlich einmal die Lasterkette durch fremde Hand gewaltsam abgebrochen, so staunt ein solch' wüster Mensch, wie er in einem so tiefen Abgrund von Schlechtigkeit dadurch kommen konnte, dass er anfangs ein kleines unreines Feuerlein in sich auflodern ließ – unsere Geschichte wird dies beweisen.

*

Im Glockenhofe liegt noch alles in den Federn, nur der frühwache Hahn kräht den Inwohnern schon lange seinen Morgengruß zu und im nahen Stiftsmaierhofe drüben antwortet ihm ein Genosse und kräht um die Wette. Eine Amsel im Walde droben singt auch schon ihr Morgen- und Frühlingslied; denn sie merkt, dass die Natur auch wieder zu erwachen beginnt und dass es Zeit ist, sich bald um ein Plätzchen für ihr Nest umzuschauen.

Sonst rührt sich noch niemand. Nun tont das Glöcklein von dem Franciscanerklösterlein in Hall herauf; 4 Uhr ist's, es ist das Zeichen zum Ave Maria, es ruft auch die Patres in den Chor. Sie beten die schönen ergreifenden Verse:

Schon schwebt empor des Tages Stern;

So nah'n denn flehend wir dem Herrn,

Dass er uns hüt' an diesem Tag'

Vor allem, was uns schaden mag.

Er leg' der Zunge zügelnd Maß,

Dass nie entbrenne Zorn noch Hass;

Deck' warnend unser Auge zu,

Dass nie auf eitler Schau es ruh'.

Klar sei des Herzens tiefster Grund,

Nie rede Falsches unser Mund;

Es setz' dem Leibe enge Schrank'

Die Mäßigkeit in Speis' und Trank.

Dass, wenn der Tag zur Neige geht,

Und wieder Nacht am Himmel steht,

Rein durch Entsag' von dieser Welt

Wir Gottes hohes Lob bestellt.

Dem Vater schalle Jubelton

Und seinem eingebor'nen Sohn,

Dem Geist auch, der uns Trost verleiht,

Von nun an bis in Ewigkeit. Amen!

*

Ich sehe im Geiste um eben diese Zeit eine blühende Jungfrau, eine wahre Lilie der Unschuld, droben am Tulferberge in ihrem Kämmerlein vor einem Bilde der Mutter Gottes knien und auch zum Himmel flehen. Ihre Worte sind zwar nicht so schön und ergreifend, wie die der Mönche, sondern einfach und schlicht, sie kommen aber aus einem so reinen, schönen Herzen, dass der himmlische Vater besonders heute zu diesem seinem lieben Kinde wohlgefällig sein Ohr herabneigt. –

Aber – was für Tritte höre ich denn jetzt im Sande knistern auf dem Wege, der durch den Wald zum Glockenhofe heraufführt?

Ich sehe etwas, wie einen dunklen Schatten unter den Bäumen sich heraufbewegen. Ich stehe eben an der Stelle, wo Meister Hanns Gatterer einst sein Leben lassen musste. Das Bildstöckchen dort schaut mich so geisterhaft, so warnend an, dass mich ein Schauder durchzuckt, – es ist fast, als hörte ich von dem Bilde herab den Glockengießer über den Wald hin »Wehe! Wehe!« rufen.

Verbergen wir uns hinter das Dickicht der Bäume und lassen wir das unheimliche Wesen, das da heraufkommt, an uns vorüberwandeln! Der da kommt, ist ein Mann im besten Alter, er mag dreißig und etliche Jahre zählen und hat eine etwas militärische Haltung. Seine Kleidung ist die der Haller Salinenarbeiter. Sie ist ziemlich vernachlässigt. Er trägt eine Holzaxt über der Schulter, geht langsam und horcht bald nach vorne, bald nach rückwärts, gleichsam als wollte er einen Ankömmling erwarten.

Doch es lässt sich in der Nähe nichts hören als das Sprudeln des Brünnleins unter dem Wege beim guten Wässerlein. Als das Ave Maria-Glöcklein von den Patern herübertönte, da lüftete der Mann den Hut nicht, wie es doch sonst die Arbeitsleute in dieser Gegend alle thaten. Mit dem Manne muss es nicht ganz seine Richtigkeit haben! Nun tritt er aus dem Walde heraus und stellt sich gerade dorthin, wo des Glockengießers Bildstöckchen steht und lauscht zuerst hinab gegen Hall und dann gegen das Borgias-Kirchlein hin. So macht er es eine Zeit lang, wir können ihn ganz gut beobachten. So lauscht nur ein Verbrecher, so haben auch einst die Glockengießer gelauscht, wenn sie auf der Lauer standen! Das Gesicht des Lauschers verkündet nichts Gutes; die Züge des Lasters sind darauf geschrieben, der Branntwein hat des Mannes Wangen und Nase verkupfert. Tief liegen dessen Augen in ihren Höhlen und sie sprühen unheimliches Feuer. Sie geben Zeugnis von dem unreinen Feuer, das in seinem Innern kocht. Im Herzen drinnen, da stürmt es wild durcheinander, unzählige unbändige Leidenschaften toben darin wie entfesselte Wölfe, bereit über jede ihnen unterkommende Beute herzufallen. Sie heulen und wüthen entsetzlich. – Doch wie, o Mann, siehst Du nicht vor Dir aufgemalt, wohin ungezügelte Leidenschaften führen? Sieh', der Glockengießer da droben auf dem Bilde gewährte auch seinen Leidenschaften freien Lauf. Lies doch, wie er geendet! – Der Mann schaut aber das Bild nicht an und liest nicht! Wie, hörst Du nicht das »Wehe!«, das Dir geheime Stimmen vom Grabe herauf zurufen? Du stehst auf der Stelle, wo ein Mörder hingerichtet und verscharrt wurde! – Der Mann hört nichts! Er achtet nicht auf die Stelle, wo er steht, er denkt nur an eines, wie er nämlich seine Leidenschaften, die ihn fast verzehren, befriedigen könne.

Der Mann ist ein Salinenarbeiter aus Hall, Naz, unter dem Vulgo-Namen Bugazi bekannt. Er war einmal Soldat und hatte schon frühzeitig sich den heimlichen Ausschweifungen hingegeben. Das Soldatenleben gab ihm Gelegenheit genug, die Bekanntschaft mit den liederlichsten Dirnen zu machen. Mit Branntwein regte er seine erschlafften Lebensgeister immer wieder auf. Dass der Gedanke an Gott bei ihm der letzte war, versteht sich von selbst. Wohl nahm er sich später ein Weib und da hätte man glauben sollen, Naz werde nach dem Standeswechsel ein anderer Mensch werden; – denn ernst und heilig ist der Bund am Altare – ernst sind die Worte, die der Priester da spricht. Aber Naz blieb der alte Naz, er vergaß seinen heiligen Schwur am Altar, er liebte sein Weib nicht und umsoweniger, da ihre Ehe kinderlos war; als ob der Mann dann ein Recht gehabt hätte, den heiligen Bund zu zerreißen und treulos zu werden. Er ließ im Ehestande weder vom Branntweintrinken noch von seinem ausschweifenden Leben ab.

Den Weg herauf in den Volderwald hatte Naz schon oft gemacht. Immer schlich er in dem Walde, unter und über dem Glockenhofe, wie ein auf Beute lauerndes Thier gerade zur Zeit der Morgen- und Abenddämmerung herum, dann nämlich, wenn die Bauernmädchen aus Volderberg, Tulfes oder Rinn in die Stadt giengen oder davon heimkehrten. Der unheimliche Mensch hatte schon manchen Angriff auf die Keuschheit der Vorbeiziehenden versucht. Bald wurde die Gegend unter und oder dem Glockenhofe ein Ort des Schreckens und der Besorgnis für alles Weibsvolk, wie sie es einstens für jedermann war, als noch die Glockengießerleute hier hausten. Man munkelte hie und da von Anfällen, kein Mädchen wollte mehr diese Oertlichkeit allein durchschreiten. Die Angegriffenen machten keine Anzeige bei Gericht, entweder weil sie die vielen Gänge zu Gericht scheuten oder weil sie das Schamgefühl davon abhielt oder wohl auch, weil sie die Rache des wilden Naz fürchteten. Viele Schauergeheimnisse des Lasters liegen in den Verhörsacten über Naz beim Gerichte begraben. Weil der hl. Paulus anbefiehlt: »Dies Laster soll man nicht einmal nennen!« – so lasse ich die vielen Schandthaten des Naz unberührt.

Ein Weib, das er im Jahre 1814 in diesem Walde gewaltthätig anfiel, wurde vor Schrecken an den Rand des Grabes gebracht und es kostete ein Menschenleben.

Nun steht Naz wieder auf der Lauer. Seht, wie er seine Augen herumrollt!

»Verwünscht!« brummt er jetzt zu sich selbst; »führt mir denn der T..... heute gar keine solche Hexe ins Garn? Laufen sie ja sonst zu Dutzenden schon immer um 3 Uhr hinab zu den Kuttenmännern, um stundenlang die Beichtstühle abzurutschen. Von Hall herauf kommt auch kein solch täppisches Ding, um nach dem Judenstein zu paternostern. Morgen wäre es besser, da wäre ein Feierabend. – Noch nichts?! – Doch jetzt höre ich etwas oben vom Walde herab rauschen. Es ist, als ob es Fußtritte wären. – Doch wieder nichts, es war nur das Geplätscher des Bächleins droben. – Hier stehe ich umsonst, ich will in den obern Wald hinaufgehen! Mich hält es heute zum Narren. – Was war das wieder? – ›Wehe!‹ rief es und nochmal und nochmal! Woher kommt der schauerliche Ruf? Wohl etwa nicht von Dir Glockengießer, Dir ergrautem Sünder, der Du hier begraben liegst? Es war nichts, meine erhitzte Einbildungskraft täuschte mich; ich kindischer Mensch! Auf Naz, weiter, suche! Deine Leidenschaft verzehrt Dich!«

So endet sein Selbstgespräch und er lenkt nun seine Schritte au dem Glockenhofe vorbei gegen das Borgias-Kirchlein. Wohl winkt das niedliche Kirchlein dem frommen Pilger, wenn er nach Judenstein wallt und gerne kehrt derselbe ein, um da betend ein kleines Rästchen zu halten, bevor er den steilen Pfad durch den Wald hinansteigt. Auch das Bauernweib thut hier auf dem Heimwege zum Berg hinauf gerne ihre Bürde vom Kopfe herunter, um, wenn das Kirchlein geöffnet ist, vor dem Altare des Herzogs von Gandia, des hl. Franz Borgias, ein Vater unser zu beten und zu betrachten, wie der Heilige tief in Andacht versenkt vor seinem Herrn und Erlöser kniet, der unter Brotsgestalt in der Monstranz zugegen ist.

Doch den Naz kümmert und rührt das Kirchlein gar wenig, er schaut nicht einmal nach dieser friedlichen Gottesstätte. Vorbei an dem Stifts-Mairgute und dem Kreuzhäusl, wo eine Hand einen Pfad hinauf zum Judenstein zeigt, beginnt er hinanzuwandeln, bis er nach ein paar Minuten zur Stelle kommt, wo rechts die Straße nach Tulfes und Judenstein, links aber der Weg nach Tulferberg und Volderbad ansteigt. Der Wüstling schlägt dann die Straße nach Tulfes ein. Wo der Lavirenbach der Tiefe zurauscht, macht Naz Halt und verliert sich in ein dumpfes Brüten. – Gutes dachte er nicht.

Das Nahen von raschen Schritten schreckt den Unhold plötzlich auf. – Wolf, wetze die Zähne, ein Lämmlein naht! – Naz nimmt seine Axt, die er bei Seite gelegt hat, wieder über die Schultern und schreitet weiter. Da kommt eben ein Bauernmädchen von Tulfes herab, eine willkommene Beute dem Wolfe. Er hüllt sich zuerst in den Schafspelz.

Die Jungfrau mochte sich wohl an die vielen bösen Gerüchte erinnern, die von dem unheimlichen Manne im Volderwalde im Umlaufe waren; ihr Blut drängte sich zu ihren, Herzen, das Herz klopfte heftig, – da ist ja der unheimliche Mann vor ihr; er ist's!

»Guten Morgen!« sagte Naz.

Das Mädchen antwortete nicht, es wollte vorbeieilen.

»Guten Morgen!« sagte Naz stärker, ihm den Weg vertretend und die Axt vorhaltend. »Antwortest Du mir nicht? Bist Du denn wirklich gar so spröde?«

»Lass mich meines Weges gehen!« sprach das Mädchen, »und geh' Du den Deinigen, ich will mit Dir nichts zu schaffen haben!«

Naz wollte es mit Gewalt zurückhalten, aber dasselbe riss sich mit Aufgebot aller Stärke und Gewandtheit von dem Wüstling los, so dass er rücklings über die abschüssige Seite des Weges hinabkollerte, dann lief es auf den Flügeln der Angst den Weg nach Hall hinab.

Als Naz wieder zum Wege hinangestiegen war und die ihm entfallene Axt sich vom Bache herauf geholt hatte, war es zu spät, die Widerspänstige noch einzuholen und ihr wenigstens für die ihm zugefügte Schmach eine Züchtigung zu geben.

Der Schutzengel hatte das Mädchen aus den Klauen des Ungeheuers gerettet!

In seiner Aufregung verlor sich Naz in den Wald und ließ seinen Aerger an einem Bäumlein aus, das unter den wüthenden Schlägen seiner Axt bald fallen musste. Mit dem gestohlenen Holze auf dem Rücken wanderte er keuchend seinem Wohnorte, der Stadt Hall, zu. Das Feuer seiner wilden Leidenschaften musste doch einigermaßen gedämpft werden und wer konnte das? Der Branntwein sollte herhalten.

»Weib!« sprach Naz, nachdem er in seiner Wohnung angekommen war, »hole mir ein Seitel Branntwein.«

»Wie?« sprach das Weib. »Du wirst doch nicht in aller Frühe wieder zu trinken anfangen? Ich will Dir lieber etwas kochen. Thut Dir besser Ein Seitel ist ja zu viel, meinetwegen ein Gläschen magst wohl haben, ist Dir vergönnt. Zudem habe ich auch nicht so viel Geld im Hause, um mehr bezahlen zu können; Du weißt wohl, auf Credit gibt man mir nichts mehr und ich wüsste nicht, wie ich mehr sparen könnte! Naz, stelle Dich mit einem Gläschen zufrieden, Du wirst sonst immer so wild, wenn Du mehr hast!«

»Branntwein her, sage ich Dir!« so brüllte Naz, »oder – Du kennst mich – heute leide ich schon gar keinen Widerspruch!«

Nazens Frau schwieg, sie zerdrückte sich eine Thräne im Auge, seufzte, nahm ein leeres Seitelglas von dem Wandkasten heraus und gieng, den Willen des Mannes zu erfüllen. Bald kehrte sie mit dem Branntwein zurück und stellte ihn dem Naz auf den Tisch hin, ohne ein Wörtchen zu sagen; dann aber gieng sie in die Küche hinaus, um sich auszuweinen; dort klagte sie ihr Leid dem lieben Herrgott. Wem hätte sie es sonst klagen können? Sind ja die Leute so böse und reden ohnedies schon so viel Böses von ihrem Manne. Sie mag nichts mehr hören; denn sonst sind der Stacheln noch mehr, die ihr Herz zerstechen; besser also, sie drückt ihr Leid in sich hinein und thut, als ob sie nichts sähe und nichts höre.

Leider war sie, als sie den Naz heiratete, so blind, dass sie alle seine groben Fehler an ihm nicht sah; mochten verständige, gutmeinende Leute es ihr auch abrathen, den Naz zu nehmen, so entschuldigte sie ihn und glaubte, sie werde ihn im Ehestande schon herrichten können, wie sie ihn wünschen würde; denn er that ihr ja vor dem Heiraten so schön und gab ihr in allem nach. Naz hütete sich damals wohlweislich, in einem Rausche sich vor ihr sehen zu lassen. Aber vom Branntwein konnte er doch nicht lassen. Seine lasterhaften Wege gieng er auch heimlich fort. Alle seine Bekannten wussten dies, ja einer sagte es sogar der Braut, aber diese glaubte es nicht und schalt solche Hinterbringer Verleumder und Neider ihres lieben Naz. Endlich hatte sie ihren lieben Naz. Aber es waren noch nicht vierzehn Tage nach der Hochzeit vergangen, da zeigte sich Naz schon so, wie er war, – als Branntweintrinker, arbeitsscheuen, wüsten Menschen, und das unglückliche Weib hatte schon damals gewünscht, sich nie an Naz gekettet zu haben. Was half dies? Die Frau musste nun leider die Folgen ihres unbedachten Schrittes durch ihr ganzes Leben hart – hart büßen. Wohl ein trostloses Leben für ein Weib! Und hat ein solches Weib nicht den Troststab der Religion, so wird es bald in den Abgrund des Lasters und des Elendes versinken.

Naz stürzte fast in einem Zuge das ganze Seitel Branntwein hinunter. Der Branntwein fuhr glühend durch alle seine Adern und setzte die wilden Leidenschaften, statt sie zu dämpfen, in hellichte Flammen. Der Säufer brach dann auf, nahm seine Axt über die Schulter, und ohne sein Weib auch nur eines Blickes zu würdigen oder ihm nur ein Wörtchen des Grußes zu sagen, gieng er fort.

Als Nazens Schritte in der Ferne verhallt waren, da erst brach sein arme Gattin in laute Thränen aus und bat den lieben Herrgott, er möchte doch bald eine Aenderung in ihrem Schicksale machen, sie müsse sonst unter der Last erliegen.

Wohl sollte heute noch eine Aenderung geschehen, aber eine solche hatte Nazens Weib weder jemals geahnt, noch sich gewünscht!