|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es war mehr als ein Jahr vergangen, und Michel kam wieder nach Paris. Er hatte in einem Regiment an der rheinischen Grenze Dienst getan, war erst Trommler, dann wirklicher Soldat gewesen, und weil jetzt von neuem ganz junge Knaben von Paris kamen, wurde er mit andern gegen diese ausgetauscht. Er war jetzt fast vierzehn Jahre alt und so groß, daß jedermann ihn für achtzehn hielt. Sein Korporal versprach ihm, daß, wenn er brav bliebe, er auch einmal Unteroffizier werden sollte. Jetzt war es aber noch nicht so weit; Michel trug noch die alte Uniform eines Gemeinen, und in all dieser Zeit war er kein einziges Mal so recht von Herzen satt geworden.

Es war mehr als ein Jahr vergangen, und Michel kam wieder nach Paris. Er hatte in einem Regiment an der rheinischen Grenze Dienst getan, war erst Trommler, dann wirklicher Soldat gewesen, und weil jetzt von neuem ganz junge Knaben von Paris kamen, wurde er mit andern gegen diese ausgetauscht. Er war jetzt fast vierzehn Jahre alt und so groß, daß jedermann ihn für achtzehn hielt. Sein Korporal versprach ihm, daß, wenn er brav bliebe, er auch einmal Unteroffizier werden sollte. Jetzt war es aber noch nicht so weit; Michel trug noch die alte Uniform eines Gemeinen, und in all dieser Zeit war er kein einziges Mal so recht von Herzen satt geworden.

Wenn die andern Kameraden hungrig waren, dann liefen sie in die Häuser und stahlen, wo etwas zu stehlen war, aber dazu hatte Michel keine Neigung, und wie er nun wieder nach Paris kam, hätten ihn seine alten Freunde wohl kaum wiedererkannt, weil er so mager geworden war. Und hatte er denn noch Freunde? Zweimal hatte er an Tante Male geschrieben, aber keine Antwort erhalten, und einmal hatte er sich auch hingesetzt und an seine Mutter in Hamburg geschrieben. Aber auch von dieser hatte er nichts gehört. Da war es denn mit klopfendem Herzen, daß er wieder in Paris einmarschierte. Es war ein kalter Oktobertag und die Stadt sah grau und häßlich aus. Auf den Straßen waren wenig Menschen zu sehen, nur ein mit Menschen besetzter Karren fuhr schnell an den einziehenden Soldaten vorüber, und ein Haufen Volks lief lärmend hinter ihm her.

»Was ist hier los?« fragte ein Korporal, und eine Frau rief ihm aus der Menge zu:

»Du Dummkopf, siehst du denn nicht, daß die Guillotine jeden Tag ihr Futter haben muß?«

Sie lachte gellend bei diesen Worten, aber die Soldaten machten verdrossene Gesichter. Sie hatten's schlecht gehabt, da draußen in dem halbverhungerten Frankreich. Nun freuten sie sich auf Paris, und hier fuhren die Karren mit zum Tode Verurteilten. Aber in dem Volkshaufen erhoben sich gleich drohende Stimmen.

»Freut ihr euch nicht, daß die Aristokraten einen Kopf kürzer gemacht werden? Wenn ihr euch nicht freut, dann ist die Guillotine auch für euch da!«

So war es jetzt in Paris. Wer sich nicht freute, wenn Dutzende von Menschen getötet wurden, der kam in Verdacht, selbst ein Aristokrat zu sein, und mußte vielleicht selbst auf der Guillotine seine Leben lassen.

Daher war es denn nicht zu verwundern, wenn viele Leute, auch aus dem Bürgerstande, die Stadt verlassen hatten und nach Deutschland, nach England, ja sogar nach Amerika geflohen waren.

Als Michel nach drei Tagen Urlaub erhielt und zum »Gebratnen Kaninchen« eilte, fand er seine Tante nicht vor. Nur Bürger Schmidt stand hinter dem Ladentisch und verkaufte. Er trug auf dem Kopf eine rote Mütze und lange, schlecht sitzende Beinkleider, während er ehemals weiße Strümpfe und Kniehosen getragen hatte. Als er Michel sah, tat er zuerst, als kennte er ihn nicht, und ließ ihn in die Weinstube treten, die ganz leer war. Alles sah hier schlecht und unordentlich aus, und der Wein, den er endlich vor Michel hinstellte, war so sauer, daß man ihn kaum trinken konnte.

Aber Michel war der Wein egal. Er brannte darauf, von seiner Tante zu hören, und mußte doch lange warten, ehe Schmidt sich zu ihm setzte.

»Du wunderst dich wohl, Bürger Soldat, daß ich hier die Geschichte verwalte,« begann er, »aber die Bürgerin Male ist auf Reisen gegangen und hat mich gebeten, ein wenig hier nach dem Rechten zu sehen. Es war nämlich eine unangenehme Geschichte. Die Bürgerin sollte gesagt haben, daß ihr der König und auch die Königin leid täten. Darüber wurde ein Gast böse, und da auch Bürger Guillotin etwas Ähnliches geäußert haben sollte, so wurden beide vor das Revolutionstribunal bestellt.

Deine Tante ist nicht gegangen. Sie hat vorher einen Besuch von Mutter Tilda gehabt, die ein bißchen wußte, wie die Sachen standen. Sie hat also ihre Sachen gepackt und ist mit einer andern Familie weggefahren. Wohin, kann ich nicht sagen. Bürger Guillotin ist aber vor dem Gerichtshof erschienen und dann nach zwei Tagen hingerichtet worden. Man muß eben seine Zunge hüten, und dir rate ich ein Gleiches.«

Schmidt hatte vorsichtig geflüstert; nun fuhr er zusammen und stand auf, um einen jungen Offizier zu begrüßen, der ins Zimmer trat und eine Flasche Wein bestellte.

»Kein so saures Gewächs wie gestern!« setzte er hinzu, und der jetzige Wirt verbeugte sich.

»Bürger Kapitän, es soll der beste Wein aus meinem Keller sein!«

Er ging hinaus, und der Offizier betrachtete Michel, der aufstand und den Vorgesetzten höflich begrüßte.

Er fragte nach seinem Namen, und bei welchem Regiment er stünde, und wie es draußen an der Grenze aussähe. Nachdem er seinen Wein erhalten und sehr schnell ausgetrunken hatte, ging er wieder, und Bürger Schmidt atmete auf, als er wieder aus der Tür war.

»Vor dem habe ich Angst!« sagte er. »Der kommt von der Insel Korsika und ist eigentlich ein Italiener. Heißt auch Napoleon Bonaparte, was gar kein französischer Name ist. Solchen Leuten darf man nicht trauen!«

»Aber dein Name ist Schmidt, und du bist gleichfalls kein Franzose!« lachte Michel, worauf ihn der andre vorwurfsvoll ansah.

»Sprich keinen Unsinn, Michel. Ich bin ein guter Bürger, und ich habe nichts gegen die Revolution einzuwenden!«

So redete er, und als Michel wieder Abschied nahm, ging er traurig von dannen. Er hatte sich seine Rückkehr nach Paris anders gedacht. Nun war seine Tante verschwunden, und in ihrem Eigentum schaltete ein anderer, der sich anstellte, als wäre er der Herr. Und er hatte doch nur Wohltaten von Tante Male empfangen und vergalt sie damit, daß er sich in ihr warmes Nest setzte und für Michel nicht einmal ein kleines Geldgeschenk übrig hatte, was dieser so gut hätte gebrauchen können. Denn er erhielt sehr selten Löhnung, und seine Uniform war so zerrissen, daß er sich ihrer schämte.

Aber in Paris galten zerrissene Kleider jetzt als das Feinste. Wer einen guten Rock trug, der konnte schon deswegen auf die Guillotine kommen, und wer nicht so laut, wie er nur konnte, auf die Aristokraten und den König schimpfte, der konnte sehr bald eingesperrt werden.

Das war kein lustiges Paris mehr, wie es Michel zuerst noch kennen gelernt hatte. Die Menschen gingen mit ängstlichen Gesichtern umher, und jeder dachte vom andern, daß er ihn als Verräter, als Aristokraten angeben würde. Viele Häuser standen leer, deren Bewohner geflohen waren. In andre hatten sich Menschen eingenistet, denen kein Stein davon rechtmäßig gehörte.

Michel wußte natürlich nichts von diesen Dingen, aber ihm begegnete eines Tages der alte Peter, der ihn freudig begrüßte. Der war noch immer kein General geworden, und die Stelle beim netten Herrn Martin hatte er auch verloren, weil der Weinhändler gleichfalls hingerichtet worden war.

Nun war er Gefangenenwärter im Tempel geworden und mußte die königliche Familie bewachen, die dort eingesperrt war.

»König heißen sie nicht mehr!« berichtete Peter. »Wir nennen sie Capet, was Ludwig sein Familienname sein soll, wie ich Petersen heiße. Es sind aber wirklich ganz nette Leute, und ich halte etwas von ihnen. Das muß ich mir aber nicht merken lassen, sonst werde ich abgesetzt und natürlich hingerichtet. Damit sind die Franzosen mächtig bei der Hand, und mich soll wundern, wann die Geschichte einmal aufhört. Es ist wirklich ungemütlich hier, und du kannst dich freuen, Michel, daß du ein Soldat bist! Dir tut niemand etwas!«

Er lud Michel dringend ein, ihn doch im Tempel zu besuchen und sich die Familie Capet einmal wieder anzusehen. Der kleine Junge war auch noch da und ein lieber Kerl geworden. Er bekam jeden Tag bei seinem Vater Unterricht und lernte fleißig.

Aber Michel hatte in der nächsten Zeit keine Gelegenheit, wieder Urlaub zu erhalten. Es wurden verschiedene Regimenter an die Grenze geschickt, und die in der Hauptstadt blieben, die hatten jeden Tag Dienst und niemals freie Zeit. Es gab auch viel zu tun. Jeden Morgen stand eine Abteilung Soldaten auf dem Richtplatz, wo die Guillotine arbeitete, und andre mußten in die Gefängnisse, um die Gefangnen zu bewachen.

Da gab es ein großes Gefängnis beim Justizpalast, das die Conciergerie hieß, und wohin die Verbrecher kamen, die zum Tode verurteilt waren.

Auf dem Hofe der Conciergerie mußte Michel Wache stehen, und als er die Verbrecher sah, die hier auf die Guillotine warteten, da machte er große Augen. Denn es waren lauter vornehme Herren und Damen, die auf dem Hof spazieren gingen, laut miteinander lachten und keine Angst vorm Tode zu haben schienen. Mit finstern Augen betrachtete Michel die bunte Gesellschaft, und dann zupfte ihn jemand am Rock.

Hinter ihm stand die gebeugte Gestalt von Mutter Tilda.

»Bastillenjunge, bist du es« fragte sie weinerlich. »Was sagst du, daß ich mit einmal auch eine Aristokratin sein und nächstens die Guillotine in Arbeit setzen soll? Und ich habe doch so brav auf den König und die Königin gescholten, daß niemand es besser machen kann. Aber ich habe mich mit einem Neffen erzürnt, der mein bißchen Geld haben wollte. Nun hat er mich angegeben, weil ich einmal einer Aristokratin aufgeholfen habe, die auf der Straße hinfiel, ehe ihr der Kopf abgeschlagen wurde. Es war eine alte Person, und es tat mir leid, daß sie sich auch noch stieß. Das ist meine ganze Sünde gewesen. Ach, Michel, eigentlich ist die ganze Geschichte doch schrecklich geworden, und im Grunde genommen kann ich alte Person ja auch gern davon gehen. Aber, wenn ich an die jungen Dinger denke, die noch ein ganzes Leben vor sich haben und Gutes stiften könnten, dann tut's mir leid um sie.«

Sie zeigte auf eine Schar junger Mädchen und Knaben, die auf dem Hof umherliefen und miteinander Ball spielten. Sie lachten dabei oder stritten sich auch: und waren so eifrig, als könnte nicht morgen der Karren kommen, um sie zum Tode zu fahren.

»Die haben doch alle nichts Böses getan,« fuhr Mutter Tilda fort. »Sie sind nur vornehme Leute und tragen vornehme Namen, und das ist ihr ganzes Verbrechen. Sonst sind sie wirklich ganz gut. Neulich, als ich einen schlimmen Finger hatte, der mir sehr weh tat, hat die eine kleine Gräfin mich sehr schön verbunden, und ihre Gouvernante hat mir etwas Hübsches vorgelesen. Früher bin ich zornig auf alle Vornehmen gewesen, aber ich muß sagen, daß Clarissa mir gut gefällt. Und nun sind wir ja auch gleich. Vielleicht werden wir auf demselben Karren in den Tod gefahren!«

So schwatzte Mutter Tilda, bis sie eine alte, stolze Dame erblickte, die in ihrer großen, weißen Perücke sehr vornehm aussah. Aber sie machte ein freundliches Gesicht, als Mutter Tilda auf sie loshumpelte und ihr von ihrem früheren Leben berichtete. Die alte, vornehme Dame war eine Herzogin und eine Verwandte des Königs. Deswegen mußte sie natürlich sterben, und Mutter Tilda mußte sterben, weil sie arm und alt war und keinen Menschen hatte, der sich ihrer annahm. Nur einen Neffen, der ihr bißchen Erspartes wollte. Es war eine sonderbare Welt. Während Michel, das Gewehr im Arm, langsam in dem Hofe auf und nieder ging, hätte er beinahe den Kopf geschüttelt. Aber vielleicht war das auch ein Verbrechen, und deswegen tat er's lieber nicht. Denn er hatte keine Lust zur Guillotine.

Und dann stand mit einem Male Clarissa vor ihm. Sie war sehr einfach gekleidet, und ihr Gesicht war ernst geworden, aber er erkannte sie gleich, und wie sie ihre Augen auf ihn heftete, da wurde sie dunkelrot.

Aber sie warf ihm nur einen flüchtigen Blick zu und wollte an ihm vorüber gehen, als er sie anredete.

»Clarissa, bist du es wirklich, und was hast du verbrochen, daß du sterben mußt?«

Sie warf einen Ball in die Höhe und fing ihn dann wieder auf.

»Ich bin eine Aristokratin, Michel, und habe die Königin lieb und ihre Kinder. Und mein Vater hat versucht, den König zu retten, dafür ist er schon vor vier Wochen auf der Guillotine gestorben!«

»Dein Vater ist tot?«

Mitleidig sah Michel in das blasse Gesicht seiner einstigen Freundin; sie aber fing immer wieder den Ball auf.

»Ich bin ganz allein auf der Welt,« fuhr sie fort. »Nur Demoiselle Danneel ist mit mir hier und will mich auch nicht verlassen, bis der Wagen kommt!« setzte sie hinzu. »Meine Mutter ist auch tot, und ich habe kein Geld, um mich zu ernähren. Da ist es am besten, tot gemacht zu werden.«

Ein Trommelwirbel erklang, und die Zeit, die die Gefangenen im Hofe spazieren gehen durften, war vorüber. Einige Aufseher mit finsteren Gesichtern trieben sie in das dumpfe Gefängnis zurück, und bald ging Michel allein auf dem Hofe hin und her, und dann wurde er abgelöst und hatte einige Stunden frei.

Ja, er war frei: er konnte durch die Straßen von Paris gehen, er brauchte nicht im Gefängnis auf die abscheuliche Guillotine zu warten, er konnte den weiten Herbsthimmel sehen und sich an allem freuen, was schön war. Aber Clarissa mußte sterben, obgleich sie jung war wie er und sich doch auch an der Freiheit freuen würde. Sie war ja häßlich und stolz gegen ihn gewesen, er wußte es wohl. Aber wurde sie nicht schrecklich bestraft? So schrecklich, daß Michel sich beinahe die Augen wischen mußte.

Und weil er sich sehnte, mit irgend einem Menschen zu sprechen, den er kannte, so ging er ins »Gebratene Kaninchen«, seiner alten Heimat, wo Bürger Schmidt jetzt als Herr regierte, obgleich er nicht der Herr war.

Gerade, wie er die Straße einbog, sah er einen Menschenauflauf und einige Polizisten, die einen Gefangenen davonführten. So etwas kam immer vor, aber, als Michel an das Haus seiner Tante kam, da stand dort noch ein Polizist, der die Haustür abschließen wollte.

Der junge Soldat drängte sich heran und fragte, was hier vorginge.

»Das Haus des Bürgers Schmidt wird abgeschlossen, weil er es sich unrechtmäßig angeeignet hat und nun von der irdischen Gerechtigkeit ereilt wird!« lautete die Antwort. Michel aber rief ganz laut, daß das Haus ihm gehöre. Von den Umstehenden erkannten ihn die meisten.

»Ach, ja, das ist der Michel, der die Bastille mit gestürmt hat und dessen Tante entflohen ist. Eigentlich müßte er gleichfalls ins Gefängnis, aber er ist immer ein guter Patriot gewesen, und nun kämpft er für die Republik!« So redeten die Menschen, und der Polizist sagte, daß er seinem Kommissar die Sache melden würde. Vielleicht dürfte Michel den Schlüssel des Hauses haben.

Während noch so verhandelt wurde, kam ein junger Offizier vorüber, den Michel schon einmal gesehen hatte. Es war derselbe, von dem Schmidt gesagt hatte, daß er aus Korsika stamme und daß er Bonaparte hieße. Michel warf ihm einen flehenden Blick zu, der junge Herr trat näher und fragte, was es gäbe. Als er nun hörte, wie die Sachen lagen, da entschied er kurzerhand:

»Laßt doch dem Jungen die Schlüssel, daß er seine alte Heimat betrachten kann.«

»Das Haus gehört der Republik!« begann der Polizeibeamte, und Bonaparte unterbrach ihn.

»Gewiß gehört es der Republik; aber darum kann der junge Soldat doch hineingehen und sich vielleicht ein Andenken mitnehmen. Wenn es keinen Käufer findet, wird's ja doch leer stehen, wie viele hundert Häuser in Paris!« Der Polizist legte den Schlüssel also in Michels Hand, der Offizier ging weiter, und nun schloß Michel das alte Haus auf, aus dem soeben der Bürger Schmidt gleichfalls ins Gefängnis geführt war.

Wie leer war es, wie verfallen! Die Wirtschaft war wohl schon lange nicht mehr gegangen, alles war verstaubt und häßlich geworden. Auf dem Schenktisch in der Gaststube standen noch einige gebrauchte Gläser, und eine Rinde trocknes Brot lag auf der Fensterbank.

Bürger Schmidt hatte das Haus schlecht gehalten, und Michel dachte sehnsüchtig an Tante Male, die immer so fleißig gearbeitet hatte und nun vielleicht in der Fremde hungern mußte.

Auch der kleine Laden enthielt keine Waren mehr; sie waren vielleicht gestohlen, und die Luft im ganzen Hause hatte etwas so Seltsames, daß Michel eigentlich Lust verspürte, wegzugehen und den Schlüssel auf der Polizei abzuliefern. Dann aber überkam ihn das Verlangen, sein eigenes Zimmer aufzusuchen, das im ersten Stockwerk, an einem dunklen Gang, ganz nach hinten lag.

Als er die finstern Treppen hinaufstieg, knarrten sie unheimlich, und überall roch es nach Staub, gerade, als wäre seit Jahren keine frische Luft ins Haus gekommen, und als er oben angelangt war, schrie er laut auf. Denn ein Tier mit glühenden Augen kam ihm entgegen, das einen drohenden Ton ausstieß. War das Mimi, die Katze? Michel lachte über seinen eigenen Schreck und versuchte das mager gewordene Tier zu streicheln. Sie aber lief vor ihm weg und kletterte die Leiter hinauf, die nach dem oberen Boden ging. Dorthin war Michel eigentlich niemals gekommen. Tante Male verwahrte auf dem Boden nur allerhand Rumpelkram, und es war eine Kammer da, von der nur sie den Schlüssel hatte.

Was sollte Michel also dort oben, wo nur ein matter Lichtstreifen durch die Dachpfannen fiel, und wo nichts war als jahrelanger Staub?

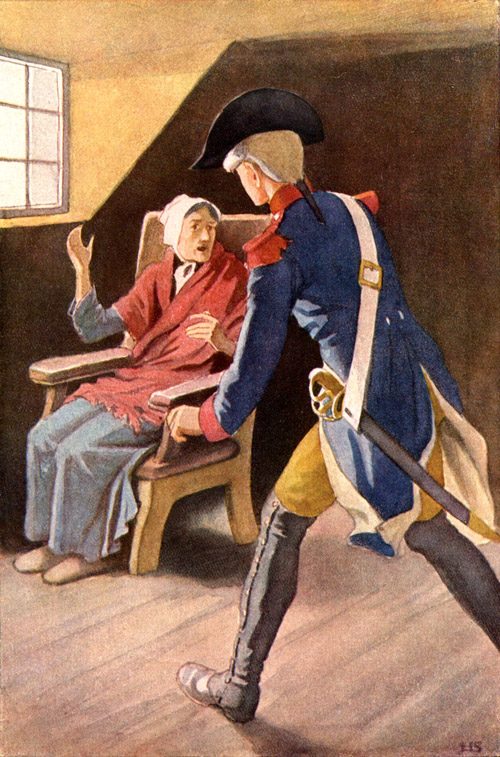

Schon wandte sich der junge Soldat zu seinem eigenen Zimmer, als er zusammenfuhr und zu zittern begann. Er hatte ein leises Klagen gehört, und es kam von oben. Konnte das die Katze sein? Aber nein, wieder klang eine leise Menschenstimme von oben, und er schämte sich seines Schrecks, legte die Hand an sein Seitengewehr und ging die Leiter nach dem Boden hinauf. Zuerst erblickte er nur Dunkelheit und tappte sich an eine Tür, die durch ein Vorlegeschloß verriegelt war, aber er stemmte sich gegen sie, und sie flog mit einem Krach offen. Da saß in einem Lehnstuhl, mit Lumpen bedeckt, seine Tante Male.