|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wien.

Am 2. November 1830 hatte Chopin Warschau verlassen. In Kalisz an der preussischen Grenze schloss sich ihm sein Freund Titus Wojciechowski an, und die beiden reisten mit einander nach Wien. In Breslau hielten sie sich vom 6.-10. November auf. Von seinem Logis in der »goldenen Gans« eilte Chopin sofort ins Theater. Von früher her war er mit dem Kapellmeister Schnabel bekannt, der sich sehr aufmerksam erwies. Schnabel führte ihn in die »Ressource« ein, den Mittelpunkt des sehr regen gesellschaftlichen Musiklebens in Breslau. Als Chopin mit Schnabel eintrat, fand gerade die Probe zu einem Konzert statt, in dem ein Referendar Hellwig das Es-dur-Konzert von Moscheles spielen sollte. Der junge Referendar verlor jedoch allen Mut, als Chopin selbst das Klavier probierte, und so kam es, dass am Abend Chopin an dessen Stelle spielte und zwar die Romanze und das Finale des E-moll-Konzerts und eine Improvisation über ein Thema aus der »Stummen von Portici«. Von den Breslauer Musikern, deren Bekanntschaft er machte, waren die bemerkenswertesten der Organist Köhler und dessen Schüler Adolph Friedrich Hesse, der später als Orgelspieler berühmt wurde.

Am 12. November trafen die Freunde in Dresden ein. Durch Fräulein Pechwell, die ihm von früher her bekannt war, wurde Chopin beim Hofrat Kreyssig in einer musikalischen Soirée eingeführt. Sein Bericht ist amüsant:

»Der Hausherr führte mich in einen Saal, in dem an acht grossen Tischen eine Menge Damen sassen. Das Funkeln von Diamanten fiel mir nicht in die Augen, dagegen flimmerten in bescheidenem Glanze eine Menge von stählernen Stricknadeln, die sich unaufhörlich in den fleissigen Händen der Damen bewegten.«

In der Hofkirche hörte er eine Messe von Morlacchi, in der die berühmten Sopranisten Sassaroli und Tarquinio sangen, und der »unvergleiche Rolla« Violine spielte, an einem andern Tage eine Messe des Baron Miltitz, worin ausser den italienischen Sängern die Cellisten Dotzauer und Kummer glänzten. Klengel versuchte ihn zu einem Konzert zu bewegen, doch Chopin lehnte höflich ab. Nach Hause schrieb er darüber wieder ganz geschäftsmännisch:

»Ich glaube, Dresden kann mir weder viel Ruhm noch viel Geld einbringen, und ich habe keine Zeit zu verlieren.«

Trotzdem fand er Zeit, sich eine Woche lang ununterbrochen feiern zu lassen und sich von allen einflussreichen Persönlichkeiten Empfehlungsschreiben zu holen. Mit der polnischen Kolonie stand er auf bestem Fusse. Bei der Gräfin Dobrzycka, Oberhofmeisterin der Prinzessin Augusta, traf er die Prinzessin, wie auch die Schwägerin des Königs, die Prinzessin Maximilian. Die beiden Damen waren von seinem Spiel so entzückt, dass sie ihm Empfehlungsschreiben an die Königin beider Sicilien in Neapel und die Fürstin Ulasino in Rom schickten. Für seine beabsichtigte italienische Reise sorgte er auch sonst gut vor und liess sich Schreiben an die Herzogin von Lucca und die Vizekönigin von Mailand, auch an den berühmten Sänger Rubini mitgeben.

Ueber Prag ging die Reise weiter nach Wien, wo Chopin Ende November 1830 eintraf. Sein Plan ging dahin, in Wien einige Konzerte zu geben und dann nach Italien zu gehen. Nach den Triumphen des ersten Wiener Aufenthaltes stellte er sich die Sache recht einfach vor. Aber trotz eines Aufenthaltes von 8 Monaten in Wien und trotz der besten gesellschaftlichen Verbindungen gelang es ihm diesmal nicht, auch nur annähernd so viel Aufmerksamkeit zu erregen, als vor zwei Jahren. Zu einem eigenen Konzert kam es vorerst überhaupt nicht, erst mehr als 4 Monate nach seiner Ankunft konnte er in einem Konzert der Sängerin Garzia-Vestris neben acht anderen Künstlern mitwirken, und ein eigenes Konzert, zu dem er noch viel später gelangte, wurde so wenig beachtet, dass darüber in den Zeitungen der Zeit fast nichts Bestimmtes zu lesen ist. Die Ursachen dieses unverdienten Mangels an Erfolg sind leicht zu erkennen; teilweise sind die Verhältnisse schuld daran, teilweise Chopin selbst. Er weigerte sich diesmal, wieder gratis zu spielen, und so kamen seine Verhandlungen mit dem damaligen Direktor des Kärnthnerthortheaters, dem ehemaligen Tänzer Duport, zu keinem Resultat. Obschon ihm die Musiker nach wie vor äusserlich freundschaftlich begegneten, mochte vielleicht doch die Furcht vor einem Konkurrenten viele abgehalten haben, sich zu seinen Gunsten zu bemühen. Vor zwei Jahren war Chopin ein unbekannter Gast gewesen, jetzt war seine Leistungsfähigkeit bekannt, er hätte leicht ein Rivale werden können. Ueberdies waren die Gemüter, besonders der Polen erregt durch den polnischen Aufstand, schliesslich kam im Sommer 1831 die Furcht vor der Choleraepidemie hinzu.

Das grösste Hindernis aber war Chopins Mangel an Energie, seine Unentschlossenheit, die ihn unfähig machte, mit Schwierigkeiten zu kämpfen und sie zu überwinden. Gar zu leicht wird er mutlos. Jede kleine Enttäuschung ist ihm ein beinahe unüberwindliches Hindernis. Er selbst gesteht in einem Brief an seinen Freund Matuszynski:

»Du weisst, dass ich ein unentschlossenes Wesen bin.«

In einem Briefe an Elsner vom 26. Januar 1831 heisst es:

»Von allen Seiten stosse ich jetzt auf Hindernisse; nicht nur, dass eine Reihe der miserabelsten Klavierkonzerte die Musik gänzlich ruiniert, und das Publikum misstrauisch macht, auch alles, was in Polen vorgegangen ist, hat ungünstig auf meine Lage eingewirkt.«

An anderer Stelle desselben Briefes schreibt er:

»Von dem Tage, wo ich von den schrecklichen Ereignissen in unserm Vaterland hörte, hat mich nur der eine Gedanke der Angst und Sehnsucht nach demselben und den teuren Meinigen erfüllt.«

Seine Unentschlossenheit geht so weit, dass er in einem Brief an Matuszynski (gegen Weihnachten 1830) schreibt:

»Rate mir, was ich tun soll. Frage bitte die Person, die mich in Warschau stets so mächtig beeinflusst hat und schreibe mir deren Meinung, nach dieser will ich handeln.«

In demselben Briefe:

»Was soll ich tun? Die Eltern lassen mir freien Willen; ich wünschte, sie gäben mir Vorschriften. Soll ich nach Paris? Hier raten mir meine Bekannten, noch zu warten. Soll ich heimkehren? Hier bleiben? Mich töten? An Dich nicht mehr schreiben?«

Das Orakel in Warschau ist natürlich Constantia Gladkowska. Sie beherrschte noch immer Chopins ganzes Fühlen und Denken, wie aus leidenschaftlich erregten Ergüssen an Matuszynski hervorgeht. Trostlose Melancholie spricht aus den folgenden Worten vom l. Januar 1831:

»Leben oder Sterben ist mir ganz gleich. Den Eltern sage nur, dass ich sehr froh sei und dass es mir an gar nichts fehlt, dass ich mich herrlich unterhalte und mich nie einsam fühle. Wenn sie über mich spotten sollte, so sage ihr dasselbe; wenn sie aber freundschaftlich nach mir fragt, Besorgnis um mich zeigt, so flüstere ihr zu, sie möge sich beruhigen; aber füge auch hinzu, dass ich mich fern von ihr überall vereinsamt und unglücklich fühle.« – »Sage ihr, so lange mein Herz schlägt, werde ich nicht aufhören, sie anzubeten. Sage ihr, dass sogar nach meinem Tode meine Asche unter ihre Füsse gestreut werden soll.«

Dennoch ist er zaghaft der Geliebten gegenüber:

»Ich schriebe ihr selbst, ja ich hätte es schon längst getan, um mich von meinen Qualen zu befreien; aber – wenn mein Schreiben an sie zufällig in fremde Hände fiele, könnte es ihrem Rufe vielleicht nachteilig werden?! Darum sei Du lieber mein Dolmetsch.«

Chopin im Alter von 22 Jahren.

Er fürchtet sich davor, von der Geliebten direkt ein möglicherweise kaltes Wort zu empfangen; so lange er nur indirekt durch den Freund mit ihr in Verbindung steht, bleibt ihm eine Gewissheit erspart, kann er »hangen und bangen in schwebender Pein«.

Solche erregten Aeusserungen kontrastieren seltsam mit dem heiteren Ton, der seine Briefe an die Eltern kennzeichnet. Vor diesen sind seine Gefühle für Constantia ein Geheimnis. Wenn man von der endlosen Reihe der Gesellschaften erfährt, die er besucht, von den vielen Konzerten, Belustigungen, Ausflügen, dem bequemen Faulenzerleben liest, das er 8 Monate in Wien führte, dann will es fast scheinen, als ob der Schmerz nicht so tief war, manchmal nur ein plötzlicher Anfall von Melancholie, veranlasst durch irgend ein geringfügiges äusseres Ereignis, das von seinem leicht erregbaren Naturell in hundertfacher Vergrösserung empfunden wurde. Ein solches Ereignis war beispielsweise die Abreise seines Freundes Titus Wojciechowski, der beim Ausbruch der Revolution sofort nach Hause eilte, um für sein Vaterland zu kämpfen. Chopin hatte die Absicht, seinen Freund zu begleiten, und gab diesen Plan erst auf dringendes Bitten der Eltern auf. Aber kaum war Wojciechowski fort, so wurde Chopin von so grossem Heimweh erfasst, dass er dem Freunde nachfuhr und mit ihm nach Warschau gereist wäre, wenn er ihn nicht vergebens verfolgt hätte, – er konnte ihn nicht mehr einholen.

»Oefters laufe ich auf die Strasse und suche Hans oder Titus. Gestern wollte ich schwören, dass ich letzteren von hinten gesehen, und schliesslich war es ein verdammter Preusse«

heisst es einmal – die Deutschen und besonders die Preussen werden von Chopin oft hart mitgenommen. Doch wie zur Entschuldigung fährt er fort:

»Hoffentlich geben euch diese Ausdrücke keine schlechte Meinung von meiner in Wien erlangten Bildung. Man hat hier keine besonders gewählten Redensarten.«

Nun zu Chopins Erlebnissen in Wien nach aussen hin, seiner Tätigkeit, den Bekanntschaften, die er machte u. ähnl. Die ersten Briefe nach der Ankunft sind sehr heiter, mit allerlei Nichtigkeiten angefüllt. Die erste Mitteilung betrifft das vorzügliche Essen im »Wilden Mann«, dann wird die Schönheit der Wiener Mädchen gepriesen. Der Schluss des Briefes lautet:

»Gesund bin ich wie ein Löwe und die Leute behaupten, dass ich dicker geworden bin. Im Ganzen geht es mir gut und ich hoffe mit Gott, der mir Malfatti zum Beistand geschickt hat – o prächtiger Malfatti! – dass es noch besser werden wird.«

Von Malfatti wird weiter unten noch zu berichten sein. Eine geschwollene Nase verhinderte unsern Chopin leider, mehrere vornehme Gesellschaften zu besuchen. Einen Bankier, der ihn gönnerhaft von oben herab behandelte, setzte er in Verlegenheit, indem er beiläufig einen ihm mitgegebenen Brief vom Grossfürsten Constantin an den russischen Gesandten erwähnt. Die elegante Wohnung von drei Zimmern im dritten Stock am Kohlmarkt, das gemeinsame Quartier der Freunde, preist er als billig; der Mietspreis betrug 50 Gulden monatlich – für jene Zeit ein recht ansehnlicher Preis –, doch hatte ein englischer Admiral vor ihm darin gewohnt und die Eigentümerin war »eine schöne, verwittwete Baronin, die noch ziemlich jung und lange Zeit in Polen gewesen ist.« Hier hauste Chopin recht vornehm. Sein Tagewerk beschreibt er folgendermassen:

»Nachmittags empfängt der Herr nicht – deswegen kann ich mit meinen Gedanken in Eurer Mitte sein. Frühmorgens weckt mich der unerträglich dumme Diener; ich stehe auf, bekomme meinen Kaffee und trinke ihn oft kalt, weil ich über meinem Spiel das Frühstück vergesse. Punkt 9 Uhr erscheint mein deutscher Sprachlehrer; dann schreibe ich meistens, worauf Hummel kommt (der Sohn des grossen Pianisten), um an meinem Porträt zu arbeiten, während Nidecki (polnischer Pianist) mein Konzert studiert. Dabei bleibe ich in meinem bequemen Schlafrock bis 12 Uhr. Zu dieser Stunde kommt ein sehr würdiger Deutscher, Herr Leibenfrost, der hier am Gericht arbeitet. Ist es schön, so gehe ich mit ihm auf dem Glacis spazieren; dann speisen wir zusammen in einem Lokal »zur böhmischen Köchin«, wo die ganze akademische Jugend verkehrt; und endlich gehen wir, wie es hier Sitte ist, in eins der schönsten Kaffeehäuser. Hierauf mache ich Besuche, komme in der Dämmerstunde heim, werfe mich in Balltoilette und muss in die Soirée: heute da, morgen dorthin. Gegen 11 oder 12 Uhr (jedoch niemals später) kehre ich zurück, spiele, lache, lese, lege mich nieder, lösche das Licht aus, schlafe und träume von Euch.«

Dieser erfreuliche Bericht bildet den Schluss des schon zitierten Briefes an Matuszynski, dessen erster Teil die verzweifelten, trostlosen Ausbrüche enthält – allerdings ist der zweite Teil drei Tage später geschrieben.

»Diese ganze Woche habe ich nichts weiter gethan, als meine Nase gepflegt, die Oper und Graff besucht; alle Tage nachmittags spielte ich, um meine steif gewordenen Finger wieder etwas in Gang zu bringen ... In dieser Woche habe ich drei ganz neue Opern gehört. Gestern Fra Diavolo, vor drei Tagen Titus und heute Wilhelm Tell.«

Nach einiger Zeit zog er aus der dritten in die vierte Etage desselben Hauses. Einige Engländer mieteten ihm die Wohnung für 80 Gulden ab, im vierten Stock bezahlte er nur 20 Gulden.

»Der Profit von 80 Gulden ist auch nicht zu verachten.« »Ihr sagt gewiss jetzt zu einander: der arme Schlucker sitzt unter dem Dache. Aber so ist es nicht, denn über mir ist noch eine Etage ... Die Leute besuchen mich doch, selbst der Graf Hussarzewski steigt so hoch hinauf«, heisst es weiter.

Die Bekanntschaften, die Chopin machte, waren zahlreich. Einer seiner wärmsten Freunde war Dr. Malfatti, Beethovens Arzt während der letzten Krankheit des Meisters. Auch mit Hummel kam er zusammen:

»Gestern war Hummel mit seinem Sohne bei mir. Der letztere hat jetzt mein Porträt bald vollendet; es ist so ähnlich, dass man es sich besser nicht vorstellen kann. Ich sitze in meinem Schlafrock mit einer inspirierten Miene, weiss aber nicht, weshalb mir der Maler durchaus diese gegeben hat. Das Porträt ist mit Kreide gezeichnet, in Quartformat und sieht aus wie ein Stahlstich. Der alte Hummel war ausserordentlich höflich ...«

Der stolze Kunstveteran Hummel besuchte den 20jährigen Jüngling im 4. Stock!

Von jüngeren Musikern schätzte er den böhmischen Geiger Slavik am höchsten. Ueber Slavik schreibt er:

»Sein Spiel gefiel mir ganz ausnehmend, so, wie nach Paganini noch niemand ... Slawik ist wahrlich ein grosser, genialer Geiger.« »Er spielt wie der zweite Paganini, aber als ein verjüngter, der den ersten mit der Zeit vielleicht noch übertreffen wird. Ich würde es selbst nicht glauben, wenn ich ihn nicht schon so oft gehört hätte ... Slawik bezaubert den Zuhörer und bringt ihm Thränen in die Augen.« »Paganini ausgenommen, habe ich nichts ähnliches auf der Violine gehört. 96 Noten im Staccato nimmt er auf einen Bogenstrich! Es ist fast unglaublich.«

Dieser bedeutende junge Künstler starb schon 1833 im Alter von 27 Jahren. Über den Cellisten Merk schreibt Chopin: »er ist der erste Cellist, den ich wirklich verehre«. Sein op. 3 »Introduction et Polonaise brillante pour piano et violoncelle« ist Merk gewidmet. Auch Carl Maria von Bocklet, einer der besten Pianisten Wiens, der zu Beethoven und Schubert in Beziehungen gestanden hatte, verkehrte mit Chopin. Den Abbé Stadler, damals als Kirchenkomponist berühmt, lernte er kennen, verkehrte mit dem Musikschriftsteller und Kritiker Franz Kandler, erzählte von Aufführungen alter Gesangswerke im Hause des Musikhistorikers Kiesewetter.

Die Verleger Haslinger, Diabelli, Mechetti, Czerny, wohl auch Artaria kannte er persönlich. Schon hier fangen die Reibereien mit den Verlegern an, die dann später in Paris in seinen Briefen eine ständige Rubrik bilden. Haslinger hatte allerdings zu Anfang des Jahres 1830 Chopin's op. 2, Variationen über Là ci darem la mano veröffentlicht, aber kein Honorar dafür gezahlt. Seitdem war keine Komposition von Chopin gedruckt worden.

»Herr Haslinger ist schlau, indem er mich höflich, aber auf listige, feine Weise dazu bewegen will, ihm meine Kompositionen gratis zu überlassen. ... Vielleicht denkt er, dass, wenn er meine Kompositionen etwas en bagatelle behandelt, ich froh bin, wenn sie nur gedruckt werden; aber mit dem gratis ist es jetzt vorbei; jetzt heisst es, bezahle Bestie«

schreibt er am 1. Dezember 1830. Ein andermal heisst es:

»Haslinger ist stets liebenswürdig, sagt aber kein Wort vom Verlegen.«

Haslinger hatte auch seit 1828 das Manuskript von Chopin's Sonate op. 4, die er aber erst nach dem Tode des Komponisten veröffentlichte, sicherlich auch ohne einen Heller dafür bezahlt zu haben. In einem später zu erwähnenden Brief aus Nohant vom Oktober 1845 kommt Chopin noch einmal auf Haslinger und diese Sonate zu sprechen. Mit Mechetti und dem Verleger Czerny (nicht zu verwechseln mit dem Klavierpädagogen) verhandelte Chopin wegen Publikation von Messen und einem Quartett Elsner's.

J. N. Hummel

An dem Musikleben Wiens nahm Chopin als Zuschauer lebhaften Anteil. Dass er ständiger Besucher in der Oper war, ist schon erwähnt worden. Im übrigen fand er jedoch nur wenig gutes zu berichten. Die grosse Zeit war in Wien vorüber. Wo früher Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert gewirkt hatten, machte sich jetzt eine Schar mittelmässiger Talente breit. Allerdings gab es zwei grosse Konzertvereinigungen, die »Concerts spirituels« und die »Gesellschaft der Musikfreunde«, aber deren Veranstaltungen standen auf dilettantischem Niveau. Gyrowetz, Weigl, Kreutzer, Lachner, Stadler, Weigl, alles Leute zweiten und dritten Ranges standen jetzt obenan. Für die Pianisten hatte Chopin natürlich ein besonderes Interesse. Czerny wird oft erwähnt. Er fragte Chopin beim ersten Besuch:

»Hat fleissig studiert?« »Er hat schon wieder eine Ouvertüre für 8 Klaviere und 16 Spieler arrangiert und scheint darüber sehr glücklich zu sein«,

heisst es über ihn. Ueber den Pianisten Alois Schmidt, »berühmt durch seine vortrefflichen Etüden«, spricht sich Chopin günstig aus, doch schreibt er einige Zeit später:

»Aloys Schmidt bekam von der Kritik etwas auf die Nase, obgleich er schon über 40 Jahre alt ist und 80jährige Musik komponiert.«

Ueber Thalberg, später Liszt's Rivalen, der damals allerdings noch nicht den Gipfel seines Ruhmes erreicht hatte, heisst es:

»Er spielt famos, ist aber nicht mein Mann. Er ist jünger als ich, gefällt den Damen, macht Potpourris über die ›Stumme‹, spielt das forte und piano mit dem Pedal, aber nicht mit der Hand, greift Decimen wie ich Oktaven und trägt Hemdenknöpfe mit Brillanten. Ueber Moscheles wundert er sich garnicht; es ist also auch kein Wunder, dass ihm nur die tutti aus meinem Konzert gefallen haben. Er schreibt auch Konzerte.«

Einmal war er mit Thalberg in der evangelischen Kirche, um den ihm von Breslau her bekannten Orgelspieler Hesse zu hören, der vor dem »ausgewähltesten Wiener Publikum« spielte. Ueber Lanner und Strauss und die Walzer-Verzückung der Wiener spricht er sich sarkastisch aus.

Sein gesellschaftlicher Verkehr in den vornehmen Salons war ein überaus reger. Da seine Berichte hierüber jedoch fast ausschliesslich unbekannte Namen aufweisen, sei hier darüber nichts weiter gesagt. Nur Malfatti sei besonders genannt. In dessen prächtiger Vorstadtvilla verlebte Chopin schöne Stunden. Eine der anziehendsten Stellen aus den Briefen ist die Schilderung eines Festes bei Malfatti an dessen Namenstag. Zuerst schreibt Chopin von einer Ueberraschung, die Malfatti bereitet wurde durch den Vortrag des Quartetts aus Rossini's »Moses«, »der das Prädikat parfait verdiente«, mit Chopin selbst am Klavier. Darauf fährt er fort:

»Eine ansehnliche Menschenmenge stand auf der Terrasse des Hauses und hörte sich unser Konzert an. Der Mond schien wundervoll, die Fontainen stiegen wie Perlensäulen empor, der Duft der Orangerie erfüllte die Atmosphäre, – kurz es war eine bezaubernde Nacht, die Umgebungen herrlich! Jetzt will ich auch den Salon beschreiben, in dem wir uns befanden. Hohe, von oben bis unten geöffnete Fenster gehen auf die Terrasse, von der man einen prachtvollen Ueberblick über ganz Wien hat. An den Wänden sind grosse Spiegel angebracht; die Beleuchtung war matt; desto grössere Wirkung brachte aber das durch die Fenster fallende Mondlicht hervor. Der links an den Salon anstossende Raum gibt mit seinen bedeutenden Dimensionen der ganzen Wohnung ein imposantes Gepräge. Der geistvolle Humor und die Höflichkeit des Wirts, die elegante und geniale Gesellschaft, die allgemein herrschende Heiterkeit und das vortreffliche Souper hielten uns sehr lange zusammen.«

Doch nun zum Ergebnis der Wiener Reise. Es ist winzig genug. Nicht nur als Konzertgeber hatte Chopin keinen nennenswerten Erfolg gehabt, auch als Komponist leistete er während der 8 Monate recht wenig, worüber man sich bei seinem Leben en grand seigneur nicht zu wundern braucht. In den Briefen spricht er selten von seinen Kompositionen. Nur zweimal erwähnt er neue Stücke; am 21. Dezember 1830 schreibt er:

»Ich wollte den letzten von mir komponierten Walzer beilegen, ... aber ich habe nicht mehr Zeit, ihn abzuschreiben ... Die Mazurkas muss ich auch erst kopieren lassen, – sie sind aber nicht zum Tanzen.«

Auf welchen Walzer und welche Mazurkas er sich bezieht, ist unbekannt. Noch einmal, im Juli 1831, heisst es: »Ich habe eine Polonaise geschrieben« (wahrscheinlich op. 22). Noch zweimal spricht er von Kompositionsplänen, die wohl niemals ausgeführt worden sind:

»Als ich ihn (Slawik) hörte, hatte ich Lust, nach meiner Wohnung zurückzukehren und Variationen für Klavier und Geige über ein Thema von Beethoven zu skizzieren. ... Die Thränen, die mir bei diesem himmlischen Thema in die Augen traten, haben deinen Brief benetzt.«

Das andere Mal schreibt er mit Bezug auf seinen Landsmann Nidecki, der sein Konzert studierte:

»Wenn mir ein Konzert für 2 Klaviere so gelingt, dass ich damit zufrieden bin, wollen wir gleich öffentlich damit auftreten.«

Vielleicht hat er noch an anderen Kompositionen gearbeitet, doch weiss man darüber nichts.

Endlich im Hochsommer 1831 entschloss er sich nach langem Hin und Her ernstlich zur Abreise. Mit der italienischen Reise war es jetzt vorbei, – der Aufstand war in Italien ausgebrochen, der Künstler hatte dort wenig zu erwarten. So fiel denn die Entscheidung für Paris. Bei den unruhigen Zeiten machte die Beschaffung eines Passes viele Schwierigkeiten, schliesslich stellte sich noch Geldmangel an. Bei der Geldfrage muss kurz verweilt werden, weil Chopin's Behandlung derselben auf den Menschen auch ein Licht wirft. Bei seiner vornehmen Lebensführung muss er viel Geld verbraucht haben. Da er weder durch Konzerte noch durch seine Kompositionen Einnahmen hatte, auch keinen Unterricht erteilte, so war er vollständig vom Vater abhängig. In den neuaufgefundenen Briefen des Vaters, die gerade von dieser Zeit an vorliegen, bildet die Ermahnung zur Sparsamkeit einen wesentlichen Bestandteil fast jedes einzigen Briefes; mit einer fast komisch wirkenden Beharrlichkeit kehrt dies Thema jedesmal wieder, begleitet von der Mahnung um Sorge für die Gesundheit.

Der Vater scheint das selbst gefühlt zu haben, denn einmal gleitet er mit einer humoristischen Bemerkung über sein Lieblingsthema hinweg: »Du siehst, dass ich meinen Refrain noch nicht vergessen habe.« Es scheint, als ob die Verhältnisse des älteren Chopin nicht sehr gute waren, oft berichtet er über schwere Ausgaben und seine bescheidene Lebensführung. Demgegenüber ist Chopin selbst ziemlich sorglos, berichtet zwar oft nach Hause, dass er sehr sparsam sei, lebt aber nichtsdestoweniger herrlich und in Freuden und geht den Vater ziemlich häufig um Geld an. Einmal schreibt er ersichtlich mit Berechnung der elterlichen Gefühle in einem schmeichelnden Ton:

»Doch damit ich es nicht vergesse, ich werde wohl von Bankier Peter mehr Geld nehmen müssen, als der liebe Papa mir bestimmt hat. Ich bin sehr sparsam, aber Gott weiss, ich kann nicht anders, sonst würde ich mit einem fast leeren Beutel abreisen müssen. Gott behüte mich vor Krankheit; aber wenn mir etwas zustiesse, könntet Ihr mir vielleicht Vorwürfe machen, dass ich nicht mehr genommen habe. Verzeiht mir, aber bedenkt, dass ich schon Mai, Juni und Juli von diesem Gelde gelebt habe, und dass ich jetzt mehr für mein Mittagessen zahlen muss als früher. Ich tue das nicht nur aus eigener Ueberzeugung, sondern folge auch dem guten Rat der Anderen. Es tut mir sehr leid, dass ich Euch darum bitten muss, Papa hat schon mehr wie drei Groschen für mich ausgegeben; ich weiss auch recht gut, wie sauer das Geld zu verdienen ist. Glaubt mir, meine Teuersten, es wird mir schwerer, darum zu bitten, als es Euch ankommt, es mir zu geben. Der liebe Gott wird schon weiterhelfen, punctum!«

In No. 1 der neuen Brief-Sammlung vom 29. Juni 1831 erfahren wir, dass der Vater als Reisegeld 1800 poln. Gulden für ihn angewiesen habe und nun noch 1200 Gulden mehr schickt, so dass Chopin 3000 polnische Gulden in Händen hatte. Dieser Brief des Vaters (29. Juni 1832) ist zweifellos die Antwort auf den zitierten Jammerbrief und daraus scheint zu folgen, dass dessen Datierung bei Karasowski und Niecks (Juli 1831) nicht richtig ist. Er dürfte eher in den Juni verlegt werden.

Im Juni oder Juli reiste Chopin mit seinem Freund Kumelski von Wien Das Material zu dieser Schilderung der Erlebnisse Chopin's in Wien ist fast ganz und gar Chopins Briefen aus Wien entnommen. Nur zum Schluss konnte auch Karlowicz' neue Briefsammlung verwendet werden. über Linz und Salzburg nach München. Leider stehen aus den nächsten Monaten weniger Briefe zur Verfügung, so dass über die Einzelheiten von Chopins Ergehen weniger zu erfahren ist.

In München hielt er sich einige Zeit auf. Nach einem Bericht in der Zeitschrift »Flora« vom 30. August 1831 hat Chopin in München im Saal der philharmonischen Gesellschaft mit anderen Künstlern (darunter der Klarinettist Bärmann jun.) konzertiert und bei dieser Gelegenheit sein E-moll-Konzert und die Phantasie über polnische Volksmelodien gespielt.

Von München aus setzte Chopin seine Reise nach Stuttgart fort. Ueber den Stuttgarter Aufenthalt wusste Niecks so gut wie gar nichts zu berichten. Siehe dar. Hoesick 800 f. Dort erfuhr er von der Einnahme Warschaus durch die Russen. Was er dabei empfand, sagen uns nicht nur die Kompositionen, die mit diesem Ereignis im engsten Zusammenhange stehen, die sogenannte »Revolutionsetüde« op. 10, No. 12, die Préludes in A-moll und D-moll; auch eine Reihe von Tagebuchblättern (von St. Tarnowski mitgeteilt) aus Stuttgart lassen uns auf seinen Gemütszustand einen Blick werfen. Sie sind für den Menschen Chopin als Patrioten so bezeichnend, dass wenigstens ein paar Sätze daraus hier nicht fehlen dürfen. So schreibt er z.B.:

»Die Vorstädte sind vernichtet, eingeäschert. Johann und Wilhelm (seine Freunde) sind wahrscheinlich auf den Wällen umgekommen. Den Marcel sehe ich in Gefangenschaft. Sowinski, diese treue Seele, in den Händen dieser Schurken. Paskiewicz, ein einziger Hund aus Mohilew erobert die Sitze erster Monarchen Europas. Moskau herrscht über die Welt. Gott, lebst Du und rächst Dich nicht? Ist es Dir noch nicht genug der Moskauer Verbrechen? Oder bist Du etwa selbst ein Moskowiter? Mein armer Vater, mein braver Vater leidet vielleicht Hunger, meine Mutter hat vielleicht kein Geld für Brot, meine Schwestern sind vielleicht der Wut der rasenden Moskowiter Soldateska erlegen. O Vater, so einen Trost hast Du für Deine alten Jahre, o Mutter, arme, leidende Mutter, dafür hast Du die Tochter überlebt, um zu schauen, wie der Moskowiter über ihren Leib hineinstürmt, um uns zu misshandeln« ...

Einige Tage später:

»Was geschieht mit ihr (Constantia), wo ist sie? Vielleicht in der Hand der Moskowiter. Ein Moskowiter würgt, mordet, tötet sie. Ach Du mein Leben! Ich bin hier allein, komm zu mir, ich werde Deine Tränen trocknen, die Wunden der Gegenwart heilen, indem ich an die Vergangenheit erinnere ...

Ich bin hier untätig, mit leeren Händen. Manchmal nur stöhne ich auf, vertraue ich dem Klavier mein schmerzliches Aufstöhnen, meine Verzweiflung« ...

Wieder später:

»Dieses Bett, in das ich mich lege, hat vielleicht schon manche Leiche lange getragen, und mich ekelt dies heute nicht an. Was ist denn eine Leiche schlimmeres wie ich? Eine Leiche weiss auch nichts von Vater, Mutter, Schwester ..., kann nicht mit der Umgebung sprechen.«

Er schwelgt in den grauenhaftesten Vorstellungen. Wie anders doch gewinnen seine Empfindungen Gestalt in den 3 Kompositionen, die in Stuttgart entstanden sind! Welch leidenschaftlicher Aufschrei in der C-moll-Etüde, welch stolzer Schmerz, welches hasserfüllte, wütende Vorwärtsdrängen in diesem Stück, wie auch in dem D-moll-Prélude, und wiederum welch dumpfe Ohnmacht, welch verzagtes Schleichen in dem kleinen A-moll-Prélude! Hier sind die ersten Früchte jenes »Zal« (Trauer) um das Vaterland, von dem Liszt mit beredten Worten erzählt, der später noch manch ein herrliches Werk wecken sollte.

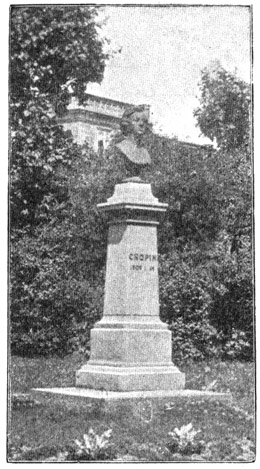

Chopin-Denkmal in Krakau.