|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Scherenschnitt von J. J. Hauswirth

Es schöns Tier — es guets Tier! Das trifft nirgends in dem Maße zu wie bei diesem Höhenrassentier. Denn was ist guet, umd was ist schön? Gut ist was paßt: was als Teil eines Ganzen mit dessen andern Teilen sich fehlerlos zusammenfügt zu einem einheitlichen Ganzen, das als solches eṇ Gattig macht, indem seine Teile si ch z’sämeṇ gattige.

Eine solche Gattig ist schön: ansehnlich, besehenswert, beschaubar, was eine n freut z’g’schaue, was einer einläßlichen Schau, G’schau, G’schaui wert ist und ihr standhält. Das Gegenteil ist wüest, eigentlich öde, leer, was dem Auge nichts Erfreuliches bietet; es ist ung’fraut z’g’schaue.

Was nun an unserm Höhenrassenvieh den Kenner g’freut z’g’schaue, ist das sich z’sämeṇgattige von Merkmalen, welche ein Tier genannter Rasse eben als dás charakterisieren, was es sein soll. Das ist ein zu voller Leistung — vorab von Milch, dann aber auch von Arbeit und Schlachtgut — fähiges Tier; ein tadelloser Verwerter des Futters von Wiese und Weide. Zu solcher Leistungsfähigkeit des Tieres, das fünf Monate lang Hi̦tz u Chälti u Rägen u Schnẹe̥ u Gfleug und allerlei Gefahren der Höhenweide aushalten muß und in siebenmonatlicher strenger Stallhaft all der Dürrfutter-Zugaben entbehrt, welche der unterländische Kulturwechsel dem Vieh bietet: das bedarf einer eigenen Veranlagung zu höchster Leistung. Dazu gehören eiserne Gesundheit, hohe Widerstandskraft, vorzügliches Gangwäärch, Vermehrungsfähigeit.

Die das Höhentier zu all dem «tauglich» machenden Tŭ̦ge nti müssen durch sorgfältig ausgewählte Zuchtlinien geschützt werden vor 216 Rückfällen in minderwertige Stämme und vor Verpasterig ( S. 192). Drum die Viehzuchtgenossenschaften und die von ihnen geführten Zuchtbücher, sowie die vom Alpfleckviehzuchtverband eingeführten alten Herdenbücher (1872, 1879), seit 1925 zusammengearbeitet in dem von Dr. Schneider geführten schweizerischen Stammzuchtbuch.

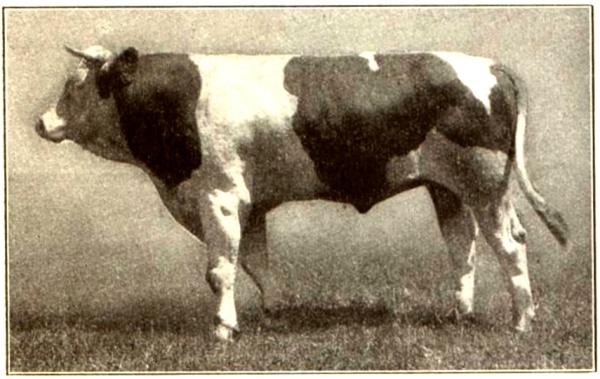

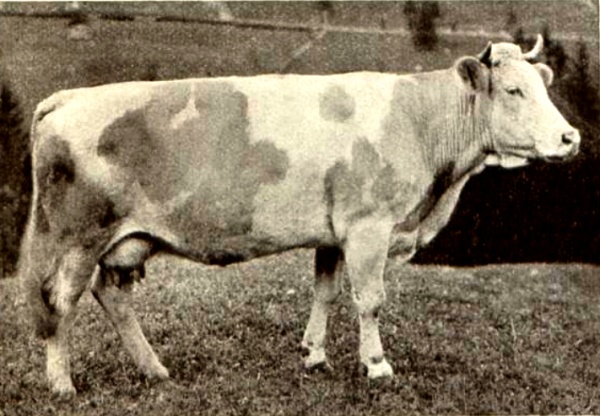

Stier «Diamant», dreijährig

Besitzer: Viehzuchtgenossenschaft Gstaad

Da kann es natürlich nicht fehlen, daß in solch streng einheitlich durchgeführten Zuchtlinien besondere Einzelmerkmale sich wiederholen und als wesentliche Teile eines als gut erfundenen Gesamtbildes beurteilt werden. Gewiß ist es der Gesamteindruck 1 eines Rassentieres, der für dessen Bewertung in erster Linie maßgebend ist. Aber Einzelmerkmale, 2 wie die kantonal-bernische Beständeschaukommission sie in Beispielen anführt, helfen eben dies einheitliche Ganze ausmachen.

Dann ist das Tier e̥s schöns und damit e̥s guets. Weh allerdings, wenn schön etwa svw. g’sụnntiget heißen sollte: e Su̦nntigschueh, es Su̦nntigsmuneli! Bestechend herausgezüchtete Eigenschaften können ja wohl einen Handelswert erlangen, bei dem der Züchter denkt: Bässer g’gää als g’rụwe b’habe.

Schon der Unterschied von Kuh- und Stierkopf lassen von vornherein erkennen, ob ein weibliches oder männliches Tier vor uns steht. 217 An solchem Underscheid zwü̦scht Chuechopf un Mu̦nigrint hat ein 13jähriger Gsteiger Schüler seine kindliche Scharfsichtigleit erprobt:

... «Chu̦nnt mụ zum Stafel, g’sẹe̥ht mụ die Chüeh vertrü̦pplet ụf em Läger frässe. Scho va wịtmụ chu̦nnt ei’m oppa es Chueli e ntggägen u luegt ei’m mit sịnen offenen u frü̦ntlichen Augen aa; es chu̦nnt ei’m vor, wie n es uschuldigs Chind. Es wollt ei’m läcken u flattiere, daß mụ ’mụ emel geṇg es frü̦ntlichs Wort gäbi oder ’mụ es Bịtzi am Hals tüij chrauwe.

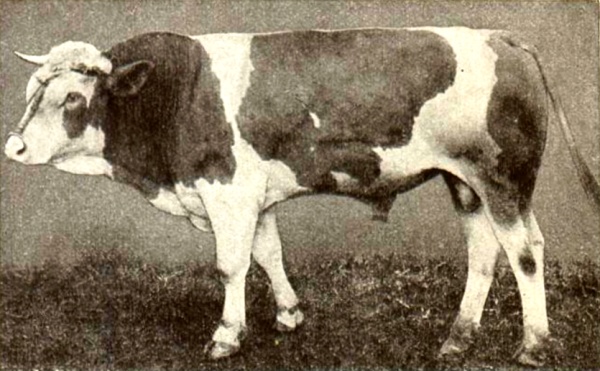

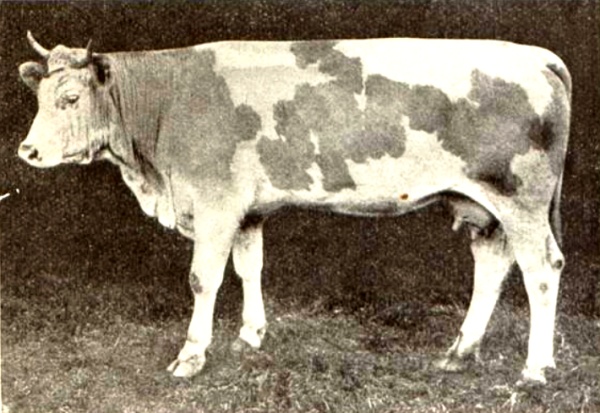

Stier «Michel», dreijährig

Besitzer: Viehzuchtgenossenschaft Ebnit

We nn mụ i’ n Stall chu̦nnt un eṇ ganzi Tschu̦ppele Chueleni näben enandere b’bundni g’sẹe̥ht un es frü̦ntlichs Wort zue n-ne seit oder si am Hals tätschlet, so luege si ei’m lieb aa, daß mụ gar kei Angst brụcht z’haa, si chönnten ei’m stächchen oder schlaa.

So früntlicha ist der Mu̦ni nit. Schon als chlịni Chälbeni tüe d’Mu̦niga u d’Chüeh sich dem Gri̦nt na ch van enanderen underscheide. D’Chue macht es frü̦ntlichs G’sicht, mụ chönnti mängist meine, si tüeiji lache. Si hät e liechta, schmala, hohla Grint u vi̦l di größeren Auge; u d’Augsdächla hät si offen u der Blick ist heimeliha. Um d’Hooren um, die schön b’bogni sị, hät si Chrụsli. Der Mu̦nigrint ist plumpa, churza, breita u wu̦lstiga. D’Hoore sị schwäri u churzi u staa fast g’rädig 218 ụsi. D’Auge sị chlịni un im Gri̦nt i̦na. Der Blick ist feịstera u bösartig, daß mụ bi’m Mu̦ni nie weiß, ob er ei’m grad wällti stächchen oder u̦f d’Hoore lade. Der dick Nacken un e ṇ großa Lämpe gään i̦hm öppis rächt Mächtigs im aag’sẹe̥h. Bi’m Mu̦ni sị d’Haari van der Stirne-m bis zur Nase chrụselichi.» ...

Zum mittelschweren, wenn nicht leichten, schön geschnittenen, hoch und stolz getragenen Längchopf mit seinem fortvererbten Hü̦ppi (der Hu̦ppe, Rundung, S. 162) gehört die rassenmäßige Breiti der Nase und des (platten) G’frääs. Unter der nicht zu hohen Stirnwulst verläuft die lange und breite, meist nur schwach eingebuchtete Stirne. Aus ihr bervortretend schauen groß und laub die Augen der Milchnerin, die des Stieres unheimlich. Mit der chrauwige Zunge steht in engster Verbindung der Unterkieferbesatz der Schụ̆fle, welche das vier- bis achtschŭflig Rind und den Stier auf ihr Alter hin beurteilen lassen.

Am leicht beweglichen, schlanken Hals hängt die gut entwickelte, lind anzufühlende Wamme: der Lämpe. Die tiefe, weite, mittellange Brust läßt den Vorderrü̦gg breit und kräftig hervortreten.

Die ziemlich breite Erhöhung hinten am Hals: der Wĭ̦der rist deutet, wenn graad verlaufend, auf derbe Muskulatur. 3 Wenn spitza, deutet er auf ein gutes Milchtier, breita und runda: auf ein Masttier. Seine früher so verbreitete Spaltung wurde mit Erfolg weggezüchtet.

«Ja, aber di anderi ist de nn ründer in de Rü̦ppe!» lautet etwa die Erwiderung eines bäuerlichen Beurteilers auf das Lob eines Musterrindes mit mäßig g’ställte Laffe (Schulterblättern). In de n Laaffe laaṇ gaa tuet, oder laffeläärs̆ wird es schwer trage nds jung’s Gusti. Bei den Höhenrassen sind die Schultern stotze nd schreeg gställtu. Das relativ enge Anliegen der Schulterblätter am Brustkorb, die Verkürzung der Muskelgurtung an diesem Teile steht in Verbindung mit der seitlichen Abflachung des Brustkorbes. Diese Schulterblattlage bedingt ein abstaa des Buggelenkes und dadurch ein ị’zoge sị des Ellenbogens, indem der Vorderarm annähernd gleichlaufend zur mittleren Ebene des Rumpfes zu stehen kommt. Die unausbleibliche Folge ist das ụsị drẹe̥ije des ganzen Vorderbeines vom Ellenbogen abwärts. So bedingt die mangelnde Freiheit von Schulter und Ellenbogen den gehemmten Gang 4 der an das Beweiden steiler Berglehnen gewiesenen Tiere. Die stecken, um richtig Stand zu bekommen, die Klauen in den Boden. Die ụsseri Chlauwe wird dadurch mehr abgebraucht als 219 die innderi, und so entsteht eine Drehung vom Fußgelenk abwärts. Die dadurch das ganze Gangwärk in Mitleidenschaft ziehende Richtung des Muskelwuchses kann sich vererben.

In scharfem Abstu̦chch (Gegensatz) zu dem allerdings tiefen, breiten und weiten, aber nach unten scharf geschlossenen Brustkorb der b’bru̦stete Chueh darf nach bäuerlichem Befinden der Bŭ̦del (s. u.) groß und schwer bleiben. Die bbu̦dleti Chue erinnert dann an den weitbauchigen: bbudlete Chrueg, der ebenfalls vi̦i̦l fasset. Deutlich zeigen sich dann die Hungergruebi.

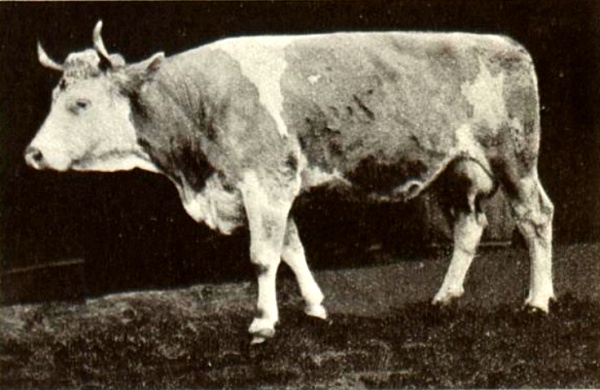

Kuh «Baronne», siebenjährig

Züchter: Arnold von Grünigen, Schönried

Phot. v. Grünigen, Saanen

Über der sichtbar stark bemuskelten und gut ụsg’fü̦llte Nierenpartie: den Lenden oder de n Sịte, spannt sich das in Länge, Tiefe und Breite gut entwickelte Chrütz mit dem nach hinten gäären uber’baúete Chrụ̈tzbei.

Dem uber alla Rü̦gg hin blickenden Beurteiler begegnet etwa in der Mittelpartie ein Senkrücken: chru̦mma Rü̦gg, in der Lendengegend e Niereschlag und häufig damit verbunden e hööiji Schwanzrüebe, 5 welche als Schlimmrüebe auf Rückenmarksschwäche älterer und sonstwie nicht vollkräftiger Tiere deutet. Durch untergelegte Strohpolster zum elegant geschwungenen Fasanenschwanz aufgebauscht, war 220 bis vor einem Halbjahrhundert dieser Hochschwanz Gegenstand modischer Liebhaberei, die sogar bis zu barbarischen Operationen anlockte. Das derart mißhandelte Glied wurde unbeweglich ịng’ri̦tte. Die abscheuliche Mode kam dann fast plötzlich, wieder in Abgang, 6 nicht ohne nun gegenteilige operative Hilfe. Als ein Gesundheitsdienst erweist sich dagegen das zeitweilige abschääre und gründliche pu̦tze der dadurch zu neuem Wachstum angeregten Quasten. Dann mag dies Endglied, welches redensartlich als ein Nichts hingestellt wird ( i ch ha kei Schwanz va-m ’mụ g’sẹe̥h), als Geschmeißabwehrer doch wieder seine wichtigen Dienste leisten, wie das Ggäuwi, Ggä̆uwli als Chatzeggäuwli, d’s Sụggäuwli, der Sụggä̆uwel des Schweins. Die hohe Empfindlichkeit dieses Rückenausläufers gibt sich kund bei dem auch sprichwörtlich angewandten enanderen ụf d’Ggauwe träte oder trappe. Das Hin- und Herwerfen des Schwanzes: das ggauwne redet gleich augenfällig davon, wie daß wä̆dele (s. u.) von seelischer Erregung des intelligenten Hundes.

1

Rebm. 40. 52.

2

Im

AvS. 17. Febr. 1926.

3

Käpp. 36.

4

Nach

Du. im «

Bund».

5

Gleicht der

zum Boden us wachsenden Moorrübe,

Schwz. Id. 6, 86 f.

6

Dettw. 24 f. 35;

Käpp. 8.

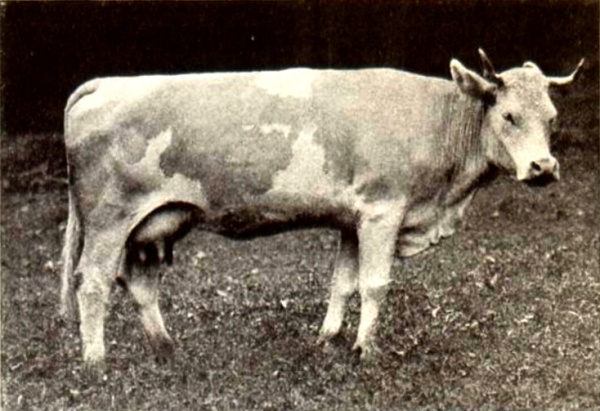

Rind «Miß», dreijährig

Züchter: Adolf Haldi, Ebnit

Des Leibes Decke ist seine Haut: d’Hụt. Gri̦f fig, wie sie von der Gesundheit des Tieres zeugt, gibt sie den sie anfassenden Händen nach und stellt sich so in anscheinenden Gegensatz zu ihrer Schweri, die bei recht großen Rindern einen Zentner (50 kg) erreichen kann. 1

Als zweite Decke wirkt die Haut über sich das Haarkleid: das Haar oder die Haari. Die Zusammengehörigkeit der beiden Grunddecken drückt die Redensart aus, man kenne «diesen Menschen» va Hụt u Haar nụ̈t, er gehe uns va Hụt u Haar nụ̈t an. Lind (weich) und glatt, dicht und annähernd schlicht liegen sie sogar auf der Stirn des Stiers auf, wenn hier auch die Chrụseleni als charakteristisch gelten. Auf rauher Weide und bei kalter Witterung werden natürlich die Haare rụ̈her: derber, gröber, dicker und lenger, um sich im Winterheim des Tales wieder z’glette. — Grụ̈beleta 2 Haarwuchs zeigt das «Ru̦bi» oder Rụbeli genannte Rind, glatten «der Glatt» und «d’Sị̆de».

Kuh «Regina», fünfjährig

Züchter: Viktor Seewer, Feutersöy

Zur Schööni gehört sicherlich neben der Gestalt ( S. 217 f.) auch die Faarb in der Ausgesprochenheit, die zumal der Bewohner des Sonnenlandes ( S. 1 ff.) in den tausendartigen Lichtspielen der ihn umgebenden Natur auf sich wirken läßt. Vollfärbig denn auch will er die Dinge 222 sehen, mit denen er als Hauptgegenstand seiner Arbeit und Sorge zu tun hat, einerlei, ob Faarb über den Wert des von ihr Gedeckten auch täuschen könne.

Und so streitet denn mit der Hauptcharakteristik des Kopfes die Farbe in der Benennung der zwei Rassen, in welche das gesamte Rindvieh der Schweiz sich teilt: die Kurzhorn- und die Breitstirn-Rasse ( Bos brachy-ceros und frontosus). Jene heißt das Braun- und Grau-Vieh, hauptsächlich vertreten im Eringer- und im Schwyzervieh. Dieses ist das Fleckvieh, geteilt in die Freiburger Schwarzschecken und die Rotschecken des Simmentals, sowie des Frutiglandes (mit seinen kleiner gebauten Tieren). Im Saanenland gelangte die Simmentalerrasse erst in neuerer Zeit zur Alleinherrschaft. In der Pestzeit von 1349 wechselte eine braune Walliserin binnen 24 Stunden achtmal den Besitzer. 3 Noch 1828 wehrte Saanen sich gegen die Verschlechterung seines Viehstandes durch die die Walliser Wi̦spi̦le beweidenden Tiere. 4 Um 1850 waren nämlich hier die Schwarzschecken vorherrschend geworden, 5 um allerdings seit 1880 mehr und mehr abz’gaa und dem Simmentalerschlag Platz zu machen. Männer wie Regierungsstatthalter Reichenbach ( Rịhembach), Hauptmann Joh. Gottlieb Ällen, Großrat Emil Würsten, Gerichtspräsident v. Grünigen, Emanuel Bach im Äbnet machten sich das Umzüchten zur Aufgabe. 6 Der Schlag Schwarzschäggblösch, der noch 1855 mit den Falbschägge konkurriert hatte, 7 wich dem letztern, und dieser wies als durchgehende Grundfarbe ein dunkles, ja braunes Rot auf, das nachmals die erste Unterbrechung erhielt im wịße Stärnen an der Stirne. Solche Unterbrechung des Rot durch Weiß gedieh allmählich bis zum g’sprịgelete (gesprenkelten) Aussehen des Bluem.

Die Durchzüchtung verfolgte aber einen wertvollern Zweck als solches Farbenspiel. Sie galt der Forterziehung der Simmentalerrasse, welche als die anerkannt beste Rinderrasse der Welt 8 nur auf dem Flyschboden ( S. 95) gedeihen kann, aber zugleich fähig wird, Höhen wie den Stieretungel gedeihlich zu beweiden. Das bringt nur eine außerordentlich starkknochige Spielart zustande, und eben als solche hat sich vom Simmentaler- das Saanerrind abgegliedert. 9

Farbe und Gestalt haben diesen wertvollsten Gegenständen der Viehzucht von Alters her Nääme 10 eingebracht, deren Auswahl nun allerdings mit der Zeit bis zur Abenteuerlichkeit gediehen ist.

Am natürlichsten klingen für Tiere des Fleckviehschlags doch sicherlich Namen, die dem Spiel der Farbenverteilung gelten: Der Brụn oder Brụ̆no. (Übertragung auf einen konservativ Gerichteten: Er hät öppĭ̦s Brụns oder gar Schwarzes hinter den Ohre.) D’s Grẹe̥wi, d’s Grẹe̥weli (bleibt klein und behält schwarzi Hääre̥ni eingesprengt zwischen die ganz wịße Haari); an die jaunerische «Grịịsche» erinnert das g’grịịse̥t Roß oder der Grịịs (Abl.). Der Schimmer solchen Farbenspiels kann zu Ablehnungen führen: Solche Tiere sị 223 me̥r z’lụteri! Warum? Sie lassen auf verminderte Widerstandskraft schließen. 11 Lieber darum das fahle Rot des Falb, des Rööteli, der an die gelbrote Kirsche gemahnenden Chi̦rsche! D’s Göldi hinwieder ist älbs oder «gääl»; und «Ledergelb» ist die heute wieder modische Farbe, wie sie es zwischen 1880 und 1900 gewesen. 12 Noch weniger «hoffähig» ist g’sprä̆geleta und g’sprịgeleta u g’sprụ̈gleta Zụ̈g, ebenso grau gesprenkelt: g’grịslet.

Über die eine Seite des Kopfes oder Leibes an dem danach benannten Schlaargg, Schlaarp, Schlapp ist ein weißer Streifen gleichsam darg’schlaarggeta: hingeworfen mit der gleichen Hootschi̦gi, mit der einer oder eine mit den Schuhen schlürfend daher schlaarpet.

Kindlichem Sinn, aber nicht dem kritischen Blick moderner Preisrichter gefallen der Schägg, Tschägg, das Schäggeli und Tschäggi mit der tschäggochte n, vielgestaltigen Verteilung. Über der natürlich gelben oder rötlichen Grundfarbe trägt der Rẹe̥m 13 zebraartig verteilte Streifen eines schillernden Braun. Auch ein dunkelfarbiges G’frääs kann den oder das Räämi, Reemi, Rẹe̥mi benennen. Ramg’fläcket erscheint die grä̆meti Chue, der Räämi oder Rämel, d’s Rämi, d’s Rämeli (s. u). Einen schwarzen oder grauen Strieme (mhd. strime) trägt die Strị̆ma oder der Straam, das Straameli über den Rücken, wie die g’straameti Chue auch über den Bauch.

Aus der simmentalischen und damit als zuchtfähig anerkannten Rasse ausgeschlossen, sind aber diese g’strịịmete und g’riemete Tieri sehr trüeihafti und milchergiebige Besitztümer des kleinen Mannes.

Dem Sinnspruch «Wo Rauch ist, ist ein Feuerlein» gibt etwa auch ein Saaner die Wendung: Mụ seit e̥n ere Chueh nit lang Blösch (s̆s̆), wenn si es wịßes Haar hät. Nach der Grundfarbe unterscheidet man den Rot- und den Gälbblösch oder den Falbblösch, das falbblöschet Tier, auch als der Falk 14 bezeichnet.

E n bblöscheta (s̆s̆) Stier heißt auch e n b’blä̆seta, was für die ursprüngliche Einheit der Formen Blösch (aus Blesch, s̆s̆) 15 und Bläß (aus Blaß) zeugt.

Ihrer heutigen Verschiedenheit entspricht allerdings eine fachliche: der Blaßkopf oder der Bläß, das b’blässet Tier trägt nur Stirne und Nasenrücken weiß, ist also insoweit wịßes bis u̦f d’s Mụụl ahi.

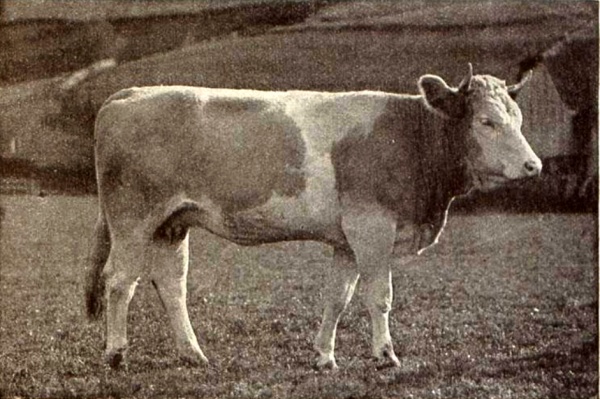

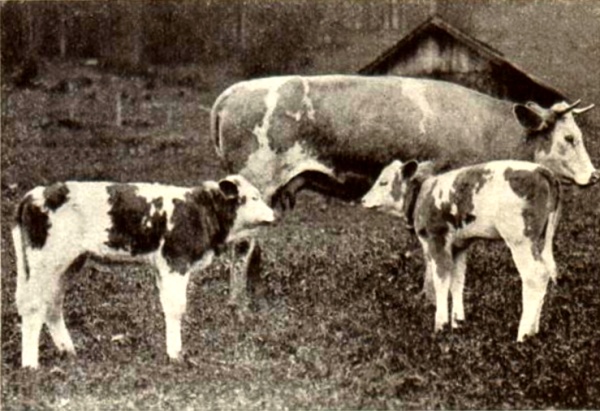

224 «Diese 4 Bilder zeigen eine weibliche Blutlinie in fünf aufeinander folgenden Generationen»

Kuh «Amalia», sechsjährig

Züchter: Adolf von Siebenthal, Gstaad

Phot. Zeller, Weißenbach

Kuh «Miß», vierjährig

Züchter: Arnold Zingre, Ebnit

Kuh «Luste», sechsjährig

Züchter: Jakob Oehrli, Ebnit

Phot. Nägeli, Gstaad

Kuh «Diana», dreijährig, mit Zwillingskuhkälbern

Züchter: Jakob Oehrli, Ebnit

Phot. Nägeli, Gstaad

226 Um d’s Mụl um zeigt es als d’s Mu̦ndi 16 farbige Mundwinkelflecken, die vom sonst weißen Kopf sich auffällig abheben. Es heißt wohl auch der Schnụtz, indes zu Jaun «d’Schnụ̈tza» eine Ziege mit weißem Nasenfleck ist, ein Schaf mit umränderten Augen aber «der Mundel» benannt wird. Ein Tier mit farbigen Wangen ist e̥s b’backets, ein so gefärbter Stier heißt der Back.

Der Spiegel, das Spiegi 17 hat die Augen mit breiten Rändern ị ng’fasseti. Wie das Härz mit der bloß weißen Herzform auf dem Kopf und der Stä̆re n oder Stä̆r (ahd. stërro), Stäär, das g’stäärete Tier mit dem gegen die Nase hin verlängerten Stirnfleck hat er geringern Marktwert als der ganz weißköpfige Blösch. 18

Zebraartig verlaufende, aber zackig oder b’bluemet gestaltete Striemen, welche in reinem Schwarz sich von der roten oder braunen Grundfarbe abheben, benennen ein Rind als das ’zịndleta, als einen Zi̦ndel (unterbernisch: Zingel), als eine Zi̦ndla. 19

Nach einer im Zickzack verlaufenden weißen Rückenlinie benennt man einen Stier als den Blitz.

Das als Schi̦lt betitelte Rind trägt einen weißen, schildförmigen Flecken über jeder Laffe. Auf der Schü̦̆dele (dem Schädel, S. 59) trägt d’Chroone, d’s Chrooni oder d’s Chäppi die den Namen veranlassende Zier, indes der Stĭ̦fel bis zu den Chnöuwe der Vorderbeine (Arme) und bis zu den Haaxe (Knien) der Hinterbeine die Grundfarbe weiß durchbricht. Die auf Farbenspielereien versteifte Modesucht gewisser Käufer reiste 1902 einen Erlenbacher Züchter zum Spott: Bald verlange di dụ̈tsche Her ren o no blaaui Strümpfeni (der Simmentalerkühe). 20

Vergleiche letzterer Art führen über zu Tier- und Pflanzennamen, die ebenfalls zunächst der Färbung, dann aber dem Gesamtanblick und damit verbundenen andersartigen Eigenschaften der Tiere gelten.

G’spri̦tzti Tieri: Fleckrinder mit mannigfach verteilten kleinen Tupfen sind für den Rassenzüchter mehr oder weniger schụ̈̆higi: wegen schwererer Verkäuflichkeit weniger beliebt, dafür jedoch bei übrigens guten Eigenschaften eine Augenweide des bäuerlichen Eigners. Wem gefiele nicht ein stattlich gebautes Tier, das als der Meiel an den im Mai gepflückten Blumenstrauß: den Meie erinnert? Andere Chlịtschägga mit chlịhẹe̥r g’spritzte, ’tĭ̦gerete Farbrändern, wohl 227 auch weißem Rücken nennt man Bluem oder, wenn an die bunte Blüte erinnernd, d’Blueste, d’Blüeste.

Von einzelnen Gartenblumen leihen den Namen: die Nelke als d’s Nä̆geli oder der Nä̆gel, der Túlipa oder Tụ̆́libaa; die Viola und der Veiel. Büchernamen aber sind «Gurke» und «Melone», «Palme» und «Arve», «Forälle» usw.

Weggezüchtet ist das vorherrschende Weiß am «Schwan», an der vormals tubewịße Tụbe und am Tụ̆bi, indes der Strụß mit der farbigen Schü̦̆dele unbeanstandet bleibt. Ebenso der hoffärtige Pfauw, die als «g’färbt» benannten Agriste, 21 Spächt, das Dịsteli und Kanaari, das Möisi, der Gu̦gger. Gans, Wachtel, Schnäpf, Storch, Schwalbe, Spịri, Lẹe̥rchche, Amsle, Adler und an ihrer Spitze der Spatz beschließen hochpoetisch diese Namenreihe.

1

Rebm.

2

Aw. 531.

3

Du. 16.

4

Du. 17.

5

Rebm. 48.

6

Ebd.

7

Du. 27. 28.

8

Du.

9

Arnold von Siebenthal.

10

AR. 1829.

11

Dettw. 34.

12

Dettw. 10;

Käpp. 6.

13

Schwarz gestreift, s. u. bei

Raamschnuer.

Schwz. Id. 6, 888.

14

Vgl. ebd. 1, 797.

15

Ebd. 5, 166 f.

16

Mund ist auch altmundartlich, vgl. «ein Mund voll»

es Mümpfeli, Mündschi, Münt-scheli, müntschele usw.

17

Raafl. 57.

18

Käpp. 6. 33.

19

Prellw. 412,

Kluge 7 507.

20

Dettw. 10.

21

Vgl. das alte Formengewirr bei

Weig. 1, 435.

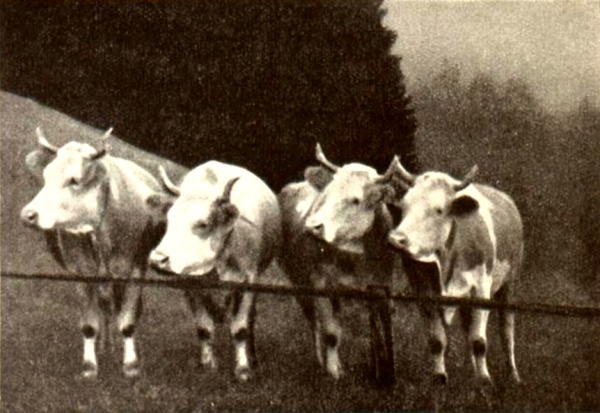

Berner Ausstellungstiere 1925

Eigentümer: Jakob Oehrli, Ebnit

Phot. Nägeli, Gstaad

Hụt u Haar u Farb gestalten sich als Schutzdecken des ganzen Leibes zugleich in wachsendem Maße zu individuellen Unterscheidungsmerkmalen, die sich in den angeführten Namen ausprägen, und zur gegensätzlichen Rassengruppierung. Eine zweite Art von Schutzmitteln 228 ist scharf und streng lokalisiert. Einmal am Gangwerk. Die Spitzen der Zehen ( Zẹe̥ije), mittelst deren die Weidetiere oft viel Stunden täglich den gegebenenfalls steinharten, spitzigen, scharfkantigen Boden beschreiten, sind ebenfalls steihért g’spitzt. Die Hufe sind bei den Vielhufern teilweis z’sämeg’waxe, bei den Zweihufern paarig getrennt, beim Einhufer als «Schueh» geformt, der zudem noch mit Eisen b’schlage wird. Im Gebiet der viermonatlichen Alpweiden ist dḁrfür äußerst sorgfältige Pflege der zu Hufen ( S. 203) oder «Zacken» umgebauten Schaagge oder Tschaagge notwendig. So bezeichnet man spaßhaft grob auch die menschlichen Füße. Der Tschaagge wird damit den Chlăuwe oder Chlaaue gleichgestellt. Ein Kind mit ungewaschenen Fingern wird gescholten: Was häst du für Chlauwi! Sụchlauwi! Auch lange Finger- und Zehennägel können zu der ähnlichen Reed führen: Mueß ịe̥ch de̥r oppa dịner Chlauwi b’schroote?

In schöner Paarung gleichmäßig aufwärts und nach hinten gebogen trägt seine Hörner der damit an eine zweizinkige Gabel erinnernde Gä̆bel. Er unterscheidet sich damit vorteilhaft vom Haagge, dem in der Jugend ein Hornfüehrer, e̥s Hoorejoch, ein Hornzwinger anzulegen unterlassen wurde. Interessant ist, wie diese Parallele zwischen Farbenschmuck und Hornschmuck als Rassenunterschied sich im mundartlichen Sprachschatz abspiegelt: dort in den Rindernamen (s. o.), hier in dem, was die Älplersprache vom Hörnerkampfspiel zu erzählen weiß.

Ein Sinnspruch lautet: Wi älter der Bock, wi härter d’s Hoore. Das heißt: Erfahrung lehrt Wehrhaftigkeit. Zu Grund aber liegt die Beobachtung, wie der Eiweißaufbau des Horns dank der Durchwirkung mit andern Stoffen (z. B. mit Schwefel: dää schmäckt mụ ja bi̦’m verbrän ne) immer fester wird. Die Zeitweiligkeit des Wachstums aber gibt sich kund in den Ringen des Hornansatzes: Jahreli, die auf das Alter der Kuh und ihre Wurfzahl einige Schlüsse gewähren.

Mit der Herti steigert sich aber auch die Sprödigkeit der Gebilde und setzt diese der Gefahr des Abbruchs aus. So beim heftigen stächche, so beim b’hange blịbe i n menem Baarniloch (s. u.). Der bedauernde Satz: di Chue hät es Hooren ab kann dann zur unschön hämischen Übertragung auf einen ehrverlustig gewordenen Menschen führen.

Zum schööne Tier, das zugleich es guets Tier und als Kuh ein Milchtier ist, gehört also auch ein tadellos gefälliges Hörnerpaar. 229 Wer scharf beobachtet wird, kann leicht fragen: Han i sü̦st 1 Hooren am Gri̦nt? und die Antwort könnte lauten: Ja, aber nit schööni!

Rassenkühe

Züchter: Arnold von Grünigen, Schönried

Phot. von Grünigen, Saanen

Der zu solchen Reden Aufgelegte wird überhaupt ein des zähen Aushaltens und Ausdauerns fähiger Mensch sein, der bei jeder daherigen Probe e̥s Hooren darhät, und der sich denn da nit laat an de Hoore töppele. Gegen jeglichen Eingriff in wirkliche oder vermeinte Rechte wird er Rächt darschlaa, wie man bildlich, von der stächchige Chue und dem Mu̦ni sagt, der e n m Bitz hoornige ist. Nur wird er dank größerer Besonnenheit doch nicht drị schieße wị n e Mu̦ni in e Chri̦i̦shụffe. Solche Reizbarkeit hätte ja allenfalls auch ihr Gutes: Vermißtes und vergeblich Gesuchtes würde sinnenfällig genug sich finden lassen. Wenn ein solcher Gegenstand Hoore hätti, so stu̦chchi e̥r. («Wenn’s e Hund wẹe̥ri, so bi̦ssi e̥r».)

Oft genug aber ( S. 160) haben solche Hornstöße schlimme Folgen. Vom wüeste Ru̦pf als blutiger Wunde kann es zum Schlanz: Aufschlitzen 230 des Bauches umd Heraustreten der Eingeweide ( Chụttli) kommen: zur Chụttlete. Mehr als eine Chue und Geiß redet davon.

Solche Schädigung kostbaren Guts wird immer bedenken, wer nicht um jeden Preis zu triumphieren begehrt: ü̦nsa Mu̦ni häts! Diese «Bergkönigin» ( S. 160) als Meisterchueh ist mịni! Zu solchem Zweck Tiere verschiedener Genossen einer Alp gegen einander z’hetze (Jaun: hetzge), sie z’sämez’reise, wie man vormals auf dem Stieretụngel den Meisterstier Parade führte und sich an den «Meisterstücken» des (unbeschlagenen) Meisterroß als des wüestiste Schlä̆ger u Bịßer ergötzte, welche Kinderei!

Als ob es solcher Herauszüchtung rückfälliger Wildi erst noch bedürfte! Die steckt dem Hörnerträger so wi so im Blut ( S. 160) und bringt sich gelegentlich va n ’mụ sälber zur Geltung. Walliser Chuehleni, die beim Überschreiten gefährlicher Stellen schröckelich Sorg zu n enandere hei, weil ein glücklicher «Instinkt» sie die Gefahr des andern als die eigene erkennen läßt, wagen gegebenenfalls, mit stärksten Simmentalerinnen es ụfz’näh. Wie dann diese letztern unter sich? Da greift anstatt der Tollkühnheit eine Art ritterlicher Tapferkeit Platz: d’Chüe g’sẹe̥h’s enanderen aa, ob si böösu sịge, und ob es oppa der wärt sịgi, mit der und der Genossin anzubinden. Wenn ja, so geht’s zum Angriff unter bewußter Arbeitsteilung. Eini macht d’Prŏge (broget sich: S. 200): stellt sich herausfordernd auf und beginnt, die Gegnerin abz’stoße. Eine andere mükt 2 sịtlige n oder rü̦̆pft va hinderna und laat ni̦t lu̦gg, bis der Sieg entschieden oder ein Rückzug «in Ehren» gedeckt ist. Der Flankenschwung oder Stich, der bei Schwingern etwa in ein hartnäckige̥s mu̦nige ausartet, wird von Kühen stets schlank und schön ausgeführt. Eine Meisterkuh überraschte ihre Gegnerinnen sogar mit Stich auf dem einen Knie. Auch der Humor fehlt nicht: Derselbe «Fink» forderte einmal, als ihm sich keine Gegnerin mehr stellen wollte, den Mistschlitten mit seinen großen Hörnern zum Stechen heraus.

Unebenbürtige Angreifer werden kurzerhand erledigt. Diese Ziege, welche gegen eine gemächlich weidende Simmentalerin immer wieder vorgeht, wird endlich mit einem da häsch’t! heimgeschickt, daß sie fụ̈r lang g’nueg hät. Gefürchtete kleine Wichte sind Hünd, von deren Vordringen zerbi̦ßni Bei selbst eines Stieres zeugen können. Da hilft aber stumm vereinbarte Strategie meisterlich. Zwei durch einen Köter immer wieder belästigte Gụsteni kamen endlich überein: däm 231 wei me̥r iez e Maal! Sie kriegten den außer sich geratenen Beller plötzlich zwischen ihre Hornpaare, so daß er froh g’sịn ist, der Schwanz zwüsche d’Bei z’näh und sich auf französisch zu empfehlen.

1

Dies im Saanerischen als Füllwort iSv. «etwa» (öppa, oppa, appa).

2

Schwz. Id. 4, 131.

Gleich unglücklich wie Ebersolds vielzitierte Saanengeiß im zoologischen Garten Berlins fühlt sich eine noch so wohl gehaltene einsiedlerische Geiß im heimischen Winterstall oder auf sommerlichem Geißbärg ( S. 144), einem Geißmoos, Geißhoore usw. Denn die Ziege ist vor allem ein geselliges Tier, das seine freundnachbarliche Gesinnung nach Menschenart in gelegentlichem mü̦pfe u stächche auf vier oder zwei Beinen dokumentiert haben will; selbst wenn es sich nur, wie etwa im vorherbstlichen Wildheuerberge ( S. 116 ff.), um wohligen Kitzel der niemals mit einer Bürste in Berührung kommenden Stirnwulst handelt. Und es schnäderfrẹe̥sigs, schnausigs Tier ist die Ziege. Es gibt für sie kein verhaßteres Hemmnis der unbezwingbaren Lust, mit dem schmalen Geißrügg (wie das Nordgehäng der Wi̦spi̦le und ein Lauenerberg ihn im großen abbilden) durch Zäune zu brechen und dür Hääg 232 z’schleuffe, als die um den schlanken Hals gelegte Geißleitere. 1 Wie unglücklich schon die auf der eng beschränkten Talweide a ng’schwü̦rneti (s. u.), wie dann erst die im Stall aa-mb bundni Geiß! Hält darum ihr Eigner sie nicht zur bloßen Augenweide, sondern wie jeder Viehhalter zum Auskauf ihrer Lebensfrist zu möglichst reichem Nutzen, so drängt er ihr eine äußerst einseitige und dabei eben doch behagliche Lebenshaltung auf.

Wäli mag’s

Phot. Marti, Bern

Nun besteht ihr Nutzen vorzugsweise wie bei keinem andern Haustier in der so feinatomig mit Fett durchsetzten Geißmilch als Stoff des Geißmilchgaffi und ebensolchen Geißchẹe̥s (s. u.). Vollends aber ist, nach dem Urteil eines amerikanischen Kenners, 2 d’Saaneṇgeißmilch die bästi u̦f der Wält.

Grund genug, die Saanenziege, die daneben im Sommer auch 2 bis 3 Liter u̦f d’s Mal ịschäächt, auf solch ausschließliche Leistung einseitig zu pflegen. Dazu gehört vor allem eine behagliche Geselligteit in Frịi̦d u Ruew, ermöglicht durch konsequente Wegzüchtung der Hoore — etwa wie Amerikaner hornlose Rinder zu züchten anfangen.

Das ist freilich um so schwieriger, da Ziegen wie Rinder in der Nachzucht naturgemäß immer wieder in den Stand zurückfallen, den ihre Natur als gehörnte Wiederkäuer der Paarzeher-Tierfamilie 3 ihnen anweist. So ist e g’hü̦̆rni Geiß das eigentlich Naturgemäße und bietet eine wirkliche Augenweide. Im 18. Jahrhundert gab es sogar noch vierhörnige Saanenziegen. 4

Eingestellt aber in die wirtschaftliche Lage unserer Zeit, ist das ausschließliche Züchten der mu̦tteṇ Geiß: der Saanemu̦tte ein Ziel der hiesigen Ziegenzucht-G’nosseschaft. 5

Der g’schnitten Eber ist der Motz. Der Mu̦tz oder das Mu̦tzli ist ein verkürztes Oberkleid. Eṇ gueta Mu̦tz ist ein gutmütiger und willensschwacher Mensch, der auch einen mu̦tza B’scheid gleichmütig entgegennimmt. Der Mu̦tsch und das Mü̦tschi, Mü̦tschli unterscheiden sich als Gebäck vom keilähnlich zugespitzten Wegge, Weggli usw.

Mu̦tt dagegen ist svw. kurz, und die Mu̦tta trägt bloß noch höckerartige Ansätze von Hörnern, sozusagen churzi Hoore. Das sind Stäch-Chnu̦bla, mit denen eine angriffslustige «Vagantin des Gebirges» selbst junge Stiere in respektvoller Ferne hält, ja als e Meistergeiß 233 mit g’hü̦rne Kolleginnen der Geißschwung z’mache unternimmt.

I de Flüehne

Phot. Nägeli, Gstaad

Das Durchzüchten einer reinen Saanerrasse bezieht sich aber weiter auf Färbung und Länge der Haare. Kei g’hŭ̦dli oder länghäärigi Geiß wird zur Zucht zugelassen. Und nur wịßụ werden premiert oder doch anerchennt, so gefällig auch eine als Schámụ̆si (ụụ) benannte Ziege der Gemse ( chamois) glịhet, unter Umständen wohl gar erwiesenermaßen von einem Gemsbock stammt. Die rötlich schimmernden Stichelhaare über Rücken und Oberhals, 6 welche den Unrat nicht sehen lassen, machen also durchgehend weißen und kurzen Platz, welche bald b’bürsteti sị. Übersieht der Züchter dabei nicht die rechts und links am Halse zierlich bammelnden Halszöttelchen oder Läppe̥le̥ni, als Ersatz des Männe (der Mähne) auch als die beiden Männe̥le̥ni benannt, 7 so hat er eine Edelziege, 8 die nach fachmännischem Urteil die beste und die schönste der Welt heißen darf.

Gute Ernährung des wärmebedürftigen Tieres im behaglichen Winterstall und auf sonniger Weide erhalten mittels der reichen Hautdrüsen die Haare fein fetteligi, ja sị̆digi. Schlechte Pflege dagegen ließ die Reden aufkommen von Dingen, die schụ̈higi sị wi̦ ṇ Gift 234 u nd-g Geißhaar. So sehr hasset der Saaner die langen Ziegenhaare. Daneben erinnert die g’hŭ̦dli Geiß an den auch seelisch verstandenen Dickhụ̈̆ter, der nicht mehr, wie das von Natur so intelligente und g’wundrig Tier zum Auffangen und Deuten zahlloser Vorgänge d’Ohre weigget u spitzt, um gleich nachher eine Genossin bei deren Ohren a nz’tschänze (zum Spiel einzuladen). Wie bald kann allerdings solche Neckerei in einen Streit ausarten! Der erinnert dann an Schlägereien unter Zweibeinern, von denen man erzählt: die hei enandere schön ergeis sohret!

Geißbock

Phot. Nägeli, Gstaad

So wi so heißt es bei der Ziege gleichsam: Mụ mag nit gẹng nu̦me frässe, we nn mụ d’s Mụl so volls Zänd hät. Darunter als Dauerzähne z’ẹe̥rst zwo Schŭfli, die allmählich bis u̦f achtụ mẹe̥hre, worauf sie im achten Lebensjahr die Kronen verlieren.

Trotz seiner Größe selten plampig ụfg’haachts, vielmehr an kräftigen Bändern straff ụfzoge ns, hindert das Ụtter auch die beste Milchziege wenig am springen u ggu̦mpe u schleuffe. Jede Bewegung grad auch an ihr bestätigt den Satz: Es guets Tier ist es schöns Tier — und ein glückliches, dem das Wohlbehagen u̦s den Auge luegt. Und schön ist nützlich: der Saanen-Geiß luegt d’Milch zu den Augen ụs, wie sie dagegen der Chue a b-d de Hoore tropfet.

1

Vgl. die «Trüegle»

Lf. 71.

2

G. im «

Bund».

3

Schmeil 121 ff.

4

Bonst. nach

M. 25 a.

5

Vgl.

Wilsdorf, die Schweizer Saanenziege, dritte, neu bearbeitete Auflage 1921. Dazu:

AvS. 1889, 11.

6

Wilsd. 51 nach S. Würsten.

7

Die Mähne heißt mhd. der und die

man(e). Weiteres:

Weig. 2, 109 f.;

Kluge 22.

8

AwMb. 1903, 129.

Eṇ gueti Saanemụtta kostet heute 120 Franken und darüber. Vor einem halben Jahrhundert war überhaupt eine Milchziege um den Fünftel dieses Preises zu haben. Der Schatztig entsprach allerdings die Schätzung. Dem hablichen Viehbesitzer konnte eine Ziege wie ein anderes minder’s̆ Ding g’stŏhle wärde, und der Spaß: Jetz weiß i ch, 235 wär d’Geiß g’stŏhle hät, war nur die Fortsetzung 1 eines Satzbeginns: jetzt weiß ich das und das.

Der Bäst hät eṇ Geiß g’stohle: auch der tadelloseste Mensch muß mitunter einen Makel auf sich sitzen lassen.

Wie ganz anders heute die Würdigung eines Qualitätstieres, das ein Geißepụ̈rli sein eigen nennt! Vorausgesetzt allerdings, daß jener u. a. die Kunst verstehe, seine Tiere ohne Entartung dür d’Wintergälti ( S. 242) z’bringe, auf der Sommerweide aber von allzu schnausigem Aufsuchen von Lieblingsfutter (z. B. Übri̦chcha, Bärenklau) 2 abzuhalten, um in ihr eine profịtliche Futterverwerterin zu haben. So bestätigt er den bescheiden stolzen Satz des chlịne Manndli: Wär Geiß hät, chu̦nnt z’wääg und brụcht nịe̥mḁ n z’plage.

Nicht wenig Wert für seinen Tisch hat die ins Haus geschlachtete Ziege wegen des Fleisches und des Felles. Dieses ist der Geißhäärde (s. u.). Auch der Schmụtz ist für den Hausgebrauch mancher fremden Ware vorzuziehen. Einen bedeutenden Wert hatte das Ziegenfett: das Geißschmalz früher für die Kerzenbereitung.

Zu socher Nutzung zweiten Grades eignet sich freilich, jeder Bastard: Paste̥r, indes die Reinzucht für höchste Milchgewinnung unentbehrlich ist. Gibt doch eine gute Saanenziege na’m ẹe̥rsten geißene, also z’ẹe̥rster Milch täglich 2-3 l, z’afterer: 3-4 l; z’dritter: guet 4 l — natürlich allz frischmälch bei frischem Gras ersten kräftigen Wuchses. Gartengewächse und Abfallgetreide sichern die Hälfte dieses allerdings fabelhaften Ertrages für den Winter.

Weniger ausgiebig, aber Tag für Tag gewinnbar ist der Milchertrag der toggelimälheṇ Geiß ( S. 239).

Eine solche soll im Jahr fast zweutụụsig Liter Milch geliefert haben. 3

Gibt im Jahresdurchschnitt e Chue 6 bis 8 mal soviel Milch wị sị wẹe̥gt, so die Ziege bis 15 mal, so daß, was e Chueh frißt, dar hät für fü̦ü̦f bis säx Geiß.

Und diese z’rächne zweutụụsig Liter im Jahre sind was für ’ne Milch? Eiweißärmer als die Kuhmilch, aber d’s halba 4 feißer, und an Milchzucker so reich, daß mit Geißmilch ụf’zogni Fü̦l le̥ni wildi wärde u bịßen u schlaa u stächche (gezielte Hiebe versetzen), daß ebensolche Mŭ̦niga böös wärde. Der Geißhirt in den 236 Alpen aber weiß, warum er sein Nahrungsbedürfnis an de Pü̦ppe̥ne seiner Lichlingsziege stillt.

Dem sụge ist allerdings auch hier das mälhe und ụsmälhe vorzuziehen: im Tag drụ̈imal bei größtem Ertrag, um Milchfieber zu verhüten, bei geringstem Ertrag eis Mal, um daß Ụtter nicht schlampigs werden zu lassen. Einerlei dann, ob man wie im Unterland sị̆tlige oder wie im Oberland va hinderna mälhi.

1

Etwa wie: «Es g’spässigs Wäse, Zịt ụspu̦tze» = das ist sonderbar! oder «Wohl Mähl, du gist Brot!» = wohl (das setze ich durch)!

2

Lf. 86 (hiernach zu korrigieren);

Aw. 283.

3

Wilsd. 74.

4

um das Doppelte.

Nichts aber nimmt der Geiß d’Milch wie d’s G’fleug im Su̦mmer und Chälti mit Rụ̈mátis im Winter. Da ist warmi Träähi mit Loorbohnembụlver (Lorbeerpulver) und all Tag frischi Ströuwi aus Torfmull oder trochchenem Sagmähl unbedingtes Erfordernis. Hinsichtlich der Nahrung aber gilt von ihr, was vom Pferd: beidi wei g’höre, wị das chrü̦schelet ganz besonders von den so urgesunden Rüeble̥ne und allem, was rüebelet: Rüben und Kohl; dazu Ụsfueter, Emd und Bärghöuw.

Guets Höuw und lẹe̥ws Wasser mit Chrü̦ü̦sch ist das Futter des Tiers, das nach zweuezwänz’gwüchigem traage sein Junges geworfen hat. Zum abläcke desselben ladet man sie förmlich ein durch uberstreue mit Chrü̦ü̦sch. Die Bienstmilch sollte das Junge sụge, um dem Euter die richtige Straffheit zu geben. Sechs Wochen lang wird das junge Gịbị abträächt. Das allmähliche abbräche der jungen Zuchttiere wird erleichtert durch das ergötzlich anzusehende, allmähliche Sichbefreunden mit dem Futter der Alten. Dabei dürfen diese wóhl am Lịb sein, nicht aber fett, wie das Metzgböcki. Die diesem zwecks Fettansatzes aufgezwungene Gefangenschaft im engen Verschluß läßt seine Glieder steif werden. Solche Bockbeinigi vergleicht man mit der «Steifnackigkeit» des Stier’s, die vom Stieregrind sprechen läßt. Traurig immer stimmt es den Tierfreund, wenn nicht auch dieses Böcki während seines kurzen Daseins seine lustigen «Bocksprünge»: die Gabrióle in des Wortes Ursinn ausführen darf. Nach der Augenweide an solchen Gratisvorstellungen stoßt sich nịe̥mḁ mẹe̥h an den Neck-Reimen:

D’Wiber u d’Geiß

Sin es Tonnders G’schmeiß;

Aber d’Bueben u d’Böck

Sin es lieb’s

G’löck.

Im Spiel der Jungen wird das Böcki zumeist oben ụs schwinge durch die höijste Ggü̦mp. Drum sagt man beim «Wettbewerb» gleichartiger 237 Dinge um die höchste «Anerkennung»: das ist Bock. Was aber die Würdigung als Bestes, Vorzüglichstes nicht verdient, nit «uf der Hööhi» ist, das ist nit Bock. — Als einen Böckel bezeichnet man ein äußerst lebhaftes Kind.

Die täglichen «Freiübungen» haben auch den Vorteil der Vorbereitung auf die Zeichnige rassenreiner Jungtiere. Sie bieten Aussicht auf kantonale Premịe̥ und eidgenössische Beiprämien von z’sämethaft fü̦ü̦f bis zwänz’g Franke für 0- bis 8schụfligi Tierleni,

Geißzeichnig in Saanen

Phot. Nägeli, Gstaad

Sie werden gruppiert in fünf Altersklassen: vom halbjährigen Hụ̈rlig bis zur fü̦ü̦fjerigeṇ Geiß. So läßt sich gutes Zuchtmaterial im Land b’haa, indes der zweufränkig Einfuhrzoll frömdi Waar eme̥l e chlei abhät.

Von hohem Wert und Erfolg war die ẹe̥rsti Geißụsstellig zu Saanen im Oktober 1891. Ihr folgten die alljährliche Geißzeichnig ụsgẹe̥nds Herbstmonḁt und die Geißmäreta im Herbst- und im Wịịmonḁt.

Seit 1912 besteht der oberländische Ziegenzüchterverband. Er setzte sich gleich zusammen aus etwa 300 Mitgliedern als Besitzern von fast 238 1000 Rassentieren. Einer seiner eindle̥f Genossenschaftskreise ist derjenige des Saanenlandes ( S. 232). Sein Vereinspräsident Baumberger, sowie Ferdinand Wehren begleiteten 1921 bis nach Hâvre e zwöihunde̥rggchöpfiga Transport von Saane nmu̦tte, dessen nächstes Ziel die Insel Martinique war. Tụ̈r Geiß, aber des Preises und der Chöste wert.