|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Seit wann waren die Existenzbedingungen gegeben, daß auf dem Münchner Boden auch der Mensch eintreten konnte in den Kreis, den Natur seit den Anfangstagen der Schöpfung immer reicher hier entfaltet hatte? Diese Frage drängte sich immer bestimmter auf, je tiefer wir ins Leben hineingeschritten waren, das sich seit der letzten Meeresbedeckung in Südbayern angesiedelt hatte.

Denn es ist ohne weiteres klar, daß vor dem Oligozän hier für den Menschen kein Platz war, es sei denn als Bewohner der tropischen Sumpfwaldzone, die sich am Nordsaum der Uralpen hinzog und später das Baumaterial der Kohlenflöze bildete.

Aber niemandem wird es beikommen, in den dunklen Klüften von Hausham oder Peissenberg nach Resten fossiler Menschen zu suchen, so tief hat sich unserem Geschlecht bereits eingeprägt das große »Gesetz der Gesetzmäßigkeit«, das die gesamte Natur durchzieht und das sicherste Fundament alles Wissens und Forschens ist. Die Alten kleideten es in das Wort, daß die Natur keine Sprünge macht, während in unserer Redeweise wir niemals eine Erscheinung ohne ihre Vorstufen erwarten. Wir nennen das Entwicklung und begehen, wenn wir einer Entwicklung nachforschen, nie etwas anderes, als die vergleichende Arbeit des Zusammenlegens ähnlicher Dinge. Sie müssen in ihren ausschlaggebenden Merkmalen einander ähnlich (nicht gleich, denn da sind sie identisch) sein, dann ordnen wir sie an dem Faden der Zeitrelation in der Richtung auf uns zu an und sind tief überzeugt, nicht daß wir in unsere Perzeptionen eine subjektiv geeignete Ordnung gebracht haben, sondern daß eine Entwicklung stattgefunden hat.

Dort aber, wo in der Serie ähnlicher Bilder eine Lücke klafft, können wir an keine Entwicklung und nicht an Zusammenhang glauben. Dem Menschenbild ist nichts ähnliches in der Jura- und Kreidezeit an die Seite zu stellen, daraus baut die Überzeugung ihre Stützen, daß damals noch kein Mensch gelebt hat. Seine Entwicklung reicht bis zum Tertiär, nur bis zu den Großaffen. Im Eozän und Oligozän gibt es solche reichlich in Europa, es gab welche, wie der schwäbische Gibbonfund beweist, auch im Münchner Land.

Von da bis zu den ältesten unzweifelhaften Menschenresten klafft eine große Lücke der Ähnlichkeiten. Wie wird sie ausgefüllt? Reißt hier der lange Faden des einen Gesetzes, an dem das Weltenwerden vom erkaltenden Stern bis zu den Großsäugern aufzureihen dieses Werkes Bemühen und Ergebnis ist?

Ich habe diesem Abschnitt die befremdenden und scheinbar weitab führenden Reflexionen über die Philosophie der Entwicklung vorangestellt, um endlich aus dem Irrtum herauszufinden, der zwei Welten, die eines natürlichen Lebens und die eines Kulturlebens unterscheidet, weil er an eine »Menschwerdung« in dem Sinne glaubt, als habe sich eines Tags das Tier verwandelt, seine Puppenhülle gesprengt, ein neues Stadium erreicht, von dem man höchstens sagen konnte, schon die Chrysalide deutete auf den künftigen Schmetterling.

Alte Denkweise machte es sich so leicht, zu sagen: der Mensch erschien eines Tages auf Erden, durch einen Willkürakt hervorgerufen, auf immer und von je anders als die Natur, von ihr getrennt durch seine Kultur und Sprache.

Neue Einsicht legt lächelnd diese harmlose Willkürlichkeit des Denkens zu den vielen abgestreiften Schalen und ist sich klar darüber, daß nichts anderes über den Prozeß der Menschwerdung entscheidet, als die Möglichkeit, die »Ähnlichkeit der ausschlaggebenden Merkmale« auch in der Lücke zwischen Großsäugern und einfachsten Menschen festzustellen. Gelingt es, die Kette kleinster Änderungen zu legen, dann ist auch hier, wie in jeder Naturtatsache, die Begriffsscheidung zur Konvention geworden. So wie man bei einer Transgression niemals den Augenblick angeben kann, in dem Südbayern bereits Meer oder noch Festland war, ebensowenig läßt sich auch das Stadium bestimmen, das man schon als Menschen bezeichnen darf. Es ist dann reine Konvention, den Proanthropus, den Pithecanthropus, oder sonst ein vielgesuchtes » Missing link« schon als Vormenschen oder noch immer als Vertreter der Affenreihe zu deuten, von dem gelegentlich auf zwei Beinen schreitenden Gibbon oder dem mit Steinen werfenden Pavian, oder den sich durch Zweige vor Regen oder Sonnenbrand schützenden Affen zu sagen, sie wendeten keine Werkzeuge an und hätten dementsprechend noch keine Zivilisation, noch Kultur, während der alle Steine umdrehende und die scharfkantigen als Schaber und Kratzer verwendende Eolithiker dagegen schon ein Kulturwesen ist, und was es derlei Streitfragen mehr gibt.

Die vergleichende Säugetierkunde allein gibt der objektiven Forschung die Möglichkeit, die »Menschwerdung« zu verstehen, als einen Prozeß, der allerorten und bei verschiedenen Tierformen unter günstigen Verhältnissen einsetzte und gegeben war, als mit dem Beginn des Tertiärs die unserem Bau zunächst stehende Körpergestaltung des Affen erreicht wurde. Unbedingte Vorbedingung dieser »Menschwerdung« war das Verlassen einseitiger Anpassungen zugunsten jener eigentümlichen Harmonie der Sinnesleistungen, die für den Menschen kennzeichnend und notwendig für ein Wesen ist, das einen Teil der körperlichen Kraftleistung durch die Inanspruchnahme von außer ihm stehenden Naturkräften erspart. Man nennt dieses Resultat Intelligenz und weiß längst, daß sie beraten wird vom Gesicht, Gehör und Tastsinn zugleich, also aller dreier bedarf. In gleich guter Weise werden diese drei aber nur bei kletternder Lebensweise ausgebildet. Nur ein kletternder Organismus erreicht vollendete Fertigkeit und Übung im Tasten, ist aber zur Sicherung nach wie vor auf scharfe Augen und Ohren angewiesen.

Da haben wir aus diesen scheinbar so abstrakten Erwägungen schon ein unumstößliches, greifbares Resultat abgeleitet. Der Menschwerdung mußte unbedingt eine kletternde Lebensweise vorangehen. Der Vormensch kletterte auf Bäumen und Felsen und hat auf diesem Wege die Fähigkeit erlangt, lange auf zwei Beinen zu laufen. Dauernd kann es sein Nachfahre immer noch nicht, sonst würde er es nicht so mühsam erlernen und nicht schon nach wenig Stunden es immer wieder vorziehen, sich zu setzen; sonst wäre er nicht in ganz regelmäßigem Rhythmus gezwungen, sich über ein Drittel des Tages tierisch hinzulegen, will er wirklich ausruhen.

Ein Säuger, der auf zwei Beinen läuft und dadurch zu einem Überwiegen der Sinnestätigkeiten und der aus ihnen abgeleiteten Intelligenzbetätigung kam – in dieser einfachen Formel erschöpft sich die gesamte Menschwerdung. Damit war jede Möglichkeit gegeben, die Anfänge von Wissen und Kultur in der uns geläufigen Weise auszubauen.

Schon die Paviane wenden beim Suchen nach Insekten jeden Stein um. Sie erlangen dadurch eine Fülle von petrographischen Kenntnissen und wissen genau Bescheid um die verschiedenen Steinformen und Arten. Bloß diese »Wissenschaft der Tiere« braucht man vorauszusetzen bei den Proanthropiden und hat damit das Verständnis für die ganze Eolithenfrage.

So entstand das erste Kapitel der menschlichen Urgeschichte, das von den ältesten Feuersteinwerkzeugen handelt. Eigentlich ist es dabei völlig gleichgültig, ob die oberoligozänen Eolithen, die man bei dem belgischen Boncelles gefunden hat, oder erst die altpliozänen Funde im französischen Cantal bei Aurillac die ältesten Kultur- und Menschenzeugen sind. Wenn auch allgemein heute die Neigung besteht, erst den Cantaleolithiker für »menschlich« im obigen Sinn anzusehen, so sind ganz sicher ungezählte Generationen vor ihm, schon arme Halbtiere, ebenso eifrig wie er damit beschäftigt gewesen, Fleisch von den Knochen und Fett von den Häuten mit Hilfe von Steinen abzuschaben, so wie noch heute gelegentlich ein Pavian mit einem Stein in seiner Pfote sich den Rücken scharrt und damit eigentlich auch – Eolithiker ist.

Wenn dazu noch der Kiefer von Mauer bei Heidelberg uns körperliche Reste eines vormenschlichen Wesens ( Homo Heidelbergensis) vor Augen stellt, die in pliozänen Sanden zusammen mit dem etruskischen Nashorn, einem Wildpferd und dem für das ausgehende Tertiär so hochcharakteristischen Elefanten ( Elephas antiquus) gefunden werden, so kann nach diesem ältesten aller menschlichen Skelettstücke nicht mehr daran gezweifelt werden, daß Deutschland schon im Tertiär vom Menschen besiedelt war.

Nun ist der Unterschied zwischen Mensch und Mensch eigentlich größer als der zwischen dem niedrigsten der Menschen und dem Affen.

Dieser Unterkiefer von Mauer, von dem sein Erforscher Schoetensack O. Schoetensack, Der Unterkiefer des Homo Heidelbergensis. Ein Beitrag zur Palaeontologie des Menschen. 1908.sagt, er vereinige Eigenschaften, die bald an einen Gorilla, bald an einen Gibbon und erst dann durch die harmonische Ausbildung des Gebisses wieder an einen Menschen denken lassen, allerdings an einen Australneger, und einen Urzustand, der tiefer als alle heutigen Menschenaffen steht, ist gerade ein Beweis dafür, daß die »Menschwerdung« mit Stadien und Ungeheuern begann, die wir entsetzt als Brüder und Ahnen ablehnen würden, könnten wir ihr einst lebendes Ebenbild erblicken. Um so ergreifender ist daher die Vorstellung, die sich nach Feststellungen des ausgezeichneten belgischen Urgeschichtsforschers Rutôt zwingend aufdrängt, daß noch Menschen unserer Artung gezwungen waren, mit Bestien der eolithischen Stufe zu leben und gegen ihre primitiven Widerlichkeiten zu kämpfen. Niemand kann heute daran zweifeln, daß schon in der Morgenröte menschlicher Geschichte Rassen verschiedenster Kulturstufen und demgemäß auch verschiedener Körperlichkeit nebeneinander lebten. Neben feinen, geglätteten Steinbeilen geschliffenster Art (Magdalénien) liegen oft ungefüge Eolithen und verraten das ergreifende Drama, daß eine feingliedrige Edelrasse ( Crô Magnon) ausstarb und einen Boden, an dem auch sie mit dem Pathos der Heimatgefühle hing, wieder den Untieren der Vormenschlichkeit überlassen mußte.

Ja, im Verfolg dieses Gedanken wird es auf einmal hell über unser eigenes tragisches Geschick, das jeden von uns noch immer in eine Umwelt stellt, deren Konflikte hauptsächlich dadurch entstehen, daß die primitiven, bestialischen Menschenrassen und Menschentypen nicht aussterben wollen.

Das erste große Gesetz aller Volkskunde wird in dieser Tatsache sichtbar, und man darf es nicht vergessen, wenn man Münchens Bevölkerung und ihre Kulturleistungen verstehen will.

Ins Große gesteigert, zeigt sich dieses Gesetz darin, daß Steinzeitler von ältestem Kultur- und Rassetyp auch in der Menschheitsgegenwart die Erde besiedeln. Die Australneger, die Papuas, die Pescheräh des Feuerlandes oder die Alaska-Eskimos sind alles zum Teil sogar Paläolithiker und da und dort noch immer Eolithiker von so urweltlichem Gepräge, daß Forrer in seiner »Urgeschichte des Europäers« (1908) allen Ernstes vermutet, die Neandertalrasse, der Rutôt die tertiären Eolithe zutraut, sei nach Australien ausgewandert und in ihrem glücklich-unglücklichen Urzustande dort stehen geblieben. Und er könnte sich zur Stütze seiner Ansicht auf die vielen Übereinstimmungen berufen, die der Heidelberger Urdeutsche und seine Neandertaler Kollegen mit Australierschädeln (übrigens auch mit Eskimos) aufweisen.

Die Menschheit bietet so von Urzeiten her, vom Größten bis ins Einzelne jeder Menschengemeinschaft das gleiche Gesetzesbild, wie die lebende Natur überhaupt. Ein buntes Gemenge tief- und hochstehender Formen in Kampf und Anpassung aneinander. Neben Menschen gibt es noch Würmer und Infusorien. Im Völkischen: Zur Zeit der Flieger und Elektrizitätskultur leben noch Steinzeitkulturen, in jedem Volk leben edelrassige Menschen und Halb- und Vormenschen zusammen. Im Urgeschichtlichen zeigen die Funde von Le Moustier, die bei Lüttich, bei Engis in Belgien u. a. O. immer wieder, daß zwischen hochentwickelten Kulturen Horden von schweifenden Eolithikern einbrechen, manchmal siegen, noch öfter besiegt werden und sicher durch ihr geringwertiges Blut die Eigenschaften jenes Volkes minderten, das sich endlich mit ihnen vermischt hat. Die Mendelsche Theorie hat uns ja leider die Überzeugung beigebracht, daß nichts verloren geht, weder von dem schlechten noch von dem guten Erbgut, und so wird das, woran jeder von uns leidet, ohne es je verstehen zu können: die Bosheit, Kleinlichkeit, Niedertracht der Mitmenschen, plötzlich durch Einsicht erhellt und mag von nun an, wie alles, was man versteht, erträglicher werden.

Abb. 68. Typus der Homo alpinus– Rasse, der durch Degerationsmerkmale altertümliche Züge wiederholt. Aufnahme eines leichtkretinösen 40jährig. Mannes in einer Pflegeanstalt bei München. Original.

Mit diesem Schlüssel in der Hand ist aber auch die gesamte Kulturgeschichte aufgesperrt; denn an der Entdeckung der Feuersteine hing für den Menschen auch der Gebrauch des Feuers und alles Zivilisatorische, was von dem Feuer ausgeht. Vor allem war ihm die Besiedelung kalter Klimate möglich und unter allen Umständen die Herstellung gebrannter Gefäße aus Ton und die Metallkultur, die so wichtig ist für die gesamte menschliche Lebensführung, daß man nach ihr die großen Stufen der Kulturentwicklung bezeichnet und geschieden hat.

Obwohl niemand sich von der wirklichen Dauer eines Jahrtausends einen faßlichen Begriff machen kann, ist es merkwürdigerweise doch allen Menschen so, als sei es ihnen nun viel anschaulicher zumute, wenn man ihnen diese Kulturentwicklungsstufen mit Jahreszahlen versieht, und seien diese auch noch so schwankend und unbestimmt. Daher darf ich es im Interesse der Anschaulichkeit meines Werkes nicht verschweigen, daß Penck, gerade auf den Messungen der Münchner eiszeitlichen Ablagerungen fußend, eine Reihe ganz bestimmter Angaben machte, die wenigstens den einen Vorteil haben, der Kritik einen positiven Ausgangspunkt zu bieten.

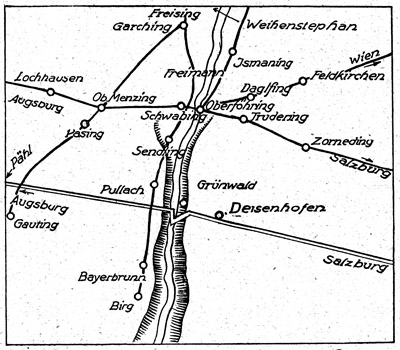

An den Moränen des Gleißentales bei Deisenhofen, wo sich die Schotter aller vier von ihm angenommenen Eiszeiten übereinander gelagert erweisen, erhielt er durch Messung Einsicht darein, daß sich die Mächtigkeit der postglazialen Ablagerungen zu denen der Riß-Würm-Zwischeneiszeit so verhält, wie 1:3 und diese wieder zur Mindel-Riß-Zwischeneiszeit wie 3:12. Wenn man daher seit dem Maximum der Würmvergletscherung einige Jahrzehntausende – Penck sagt sehr artig »eher fünf als drei« – ansetzt, so erhält man für die Riß-Würm-Zwischeneiszeit eine Dauer von etwa hunderttausend Jahren, für die, welche das Mindelglazial von der Rißzeit trennte, sogar mehrere hunderttausend Jahre.

Auf solchen Wegen kamen die Maximalschätzungen zustande, die für das gesamte Diluvium 1/2 bis 1 Million Jahre und das Pliozän des Cantalmenschen eine Distanz von 2 bis 4 Millionen Jahren behaupten. Wenn man daneben noch die vorsichtigste Schätzung hält, die dem Postglazial 20 000 Jahre, dem Diluvium 150 000 Jahre zubilligt und glaubt, daß seit der Cantalzeit immerhin 400 000 Jahre verflossen sind, so hat nun die Phantasie genügend weiten Spielraum, um sich für die älteste Urgeschichte des Menschen wenigstens der Zeit nach jedes Spiel erlauben zu können. 10-14 Jahrtausende zählt die Geschichte des Menschen, von denen eigentlich nur 2000 Jahre im hellen Licht liegen, und seit diesen 14 Jahrtausenden hat sich der Mensch rassisch kaum merkbar verändert. Blickt man auf die blutsverwandten Tiere, muß man sogar zugestehen, daß sich die Affen seit dem Miozän, also seit mindestens 1000 Jahrtausenden, noch gar nicht verändert haben. Nur gemischt, durcheinandergewürfelt haben sich die Rassen, so daß es zumindestens heute keinen Mitteleuropäer, am wenigsten einen Deutschen, Slawen oder Franzosen mehr gibt, der von sich sagen kann, ich bin Vollblut, nur Edelrasse, nur Neandertaler, nur Kelte, nur Germane, nur mittelländische Rasse, oder ich bin ganz reiner Europäer. Wohl sind Völker da, welche von bestimmten Rassetypen mehr »Points« im Blute tragen als andere. Der Schwede aus Lund oder Göteborg, der Kelte aus Killarney oder der Bretagne, die Juden von Jaffa können sich in dieser Einschränkung als Germanen oder als Mittelländler fühlen, wir anderen aber, namentlich aus dem unglücklichen »Reich der Mitte«, seit Jahrtausenden der Tummelplatz der Völkerwanderungen und des Völkerringens, haben, ganz besonders in den Großstädten, jedes Anrecht darauf erhalten, uns als Mischlinge stets disharmonisch und in irgendeinem Punkte stets widersprechend und sich selbst unverständlich zu empfinden.

Wie einfach wäre Politik, wie klar die Geschichte, wie leicht und frei und rein die Kultur, wie schön das Leben, wenn »wir« noch reine Rassen wären! Wie leicht wäre ein solches, in gleichem Rhythmus schwingendes Volk zu einem Organismus zusammenzufassen! So aber ist seine rassische Verschiedenartigkeit einfach der Gradmesser für die Misère seiner Politik, die dunklen Stunden seiner Geschichte und die Hemmungen, die es seiner harmonischen Kultur entgegensetzt. Trotzdem dieser Gedanke so nahe liegt, wurde doch noch kaum der verworren geheimnisvolle Lauf der Geschichte, sei es die des Tages oder jene der mit Jahrhunderten bauenden, mit ihm gemessen, sondern als Schickung, Gegebenes und »Prüfung« das hingenommen, was eigentlich – verpfuschte Struktur der Völker ist.

So leben stets alle Jahrtausende und alle Rassen gleichzeitig beisammen, und es hat nur einen relativen Wert, von einem Paläolithikum, einer Bronzezeit oder einer modernen Kultur, von einer Neandertalrasse, einem Homo europaeus, von Bajuwaren und Kelten, von Münchnern und Berlinern zu sprechen. Dennoch hat es den Wert eines notwendigen Rahmens, der Begriffe schafft und umgrenzt, wenn sich die Wissenschaft eine Tafel der Zeiten und Kulturen zurechtgelegt hat, mit deren Begriffen auch wir arbeiten wollen. Es gliedert sich in diesem Sinn die deutsche Vorgeschichte wie folgt in 20 Zeiten:

In diesem Rahmen vollzog sich die Besiedelung Münchens in dem Augenblick, in dem das düstere, moorige Waldland am Nordfuß der Alpen dem Menschen überhaupt das Dasein ermöglichte. Man ist berechtigt zu dieser Behauptung, wenn man bedenkt, um wie viel früher glücklichere Gegenden ringsum bereits im vollen Lichte einer reichen Kultur erglänzen. Denn wenn der Mensch schon als Zeitgenosse des tropischen Elefanten das mittlere Frankreich durchstreifte, wird er bei der eigentümlichen Ausbreitungsfähigkeit, die gerade unserem Geschlechte zukommt, nicht halt gemacht haben an den Grenzen, die bisher allein sein Dasein bezeugen. Um so weniger, als alle Kenntnisse der ältesten Urgeschichte zu der Überzeugung drängen, daß die »Menschwerdung« keineswegs an einem Punkte erfolgt ist. Ebenso wie die großen Erfindungen, der Feuergebrauch, die Töpferei, die Erfindung der Bronze und der Eisenverhüttung immer wieder als das notwendige Erzeugnis natürlicher Verhältnisse und Vorgänge zustande gekommen sind, tritt uns auch der tertiäre Mensch an den verschiedensten Stellen der Erde entgegen und die Ausstrahlung von einem Zentrum, so verlockend sie auch der ältesten Forschung erschienen sein mag, verliert in dem Maße an Wahrscheinlichkeit, in dem sich die Untersuchungen auf andere Kontinente erstrecken. Sicher ist es, daß der Ureuropäer kein Einwanderer aus Asien ist, sondern ein Autochthone, ein »Erzeugnis der heimischen Natur«, so wie der Grundstock der europäischen Flora und Fauna, das von seinem, offenbar mehr im Norden des Kontinentes gelegenen Zentrum aus sich verbreitete und jene Vorstöße nach Asien unternahm, die dann zu dem unbestreitbaren, indogermanischen Zusammenhang führten, aber eben so sicher ist es auch, daß sich zu der ersten Urbevölkerung, die man wohl als den Neandertaler Menschen ( Homo primigenius) bezeichnen kann (vgl. Abb. 69), mit dem Ausgang der älteren Steinzeit (genau im Beginn des Aurignacien) sowohl ein negroider Typus ( Homo niger var. fossilis), die sog. Grimaldirasse im Süden der Alpen, wie ein neuer Menschenschlag, der Homo aurignacensis Hauseri (Abb. 71), und mit dem mittleren Aurignacien wieder ein neuer Typus, der Crô-Magnonmensch ( Homo europaeus var. fossilis) gesellte, während zugleich mit dem Ende des Paläolithikums von Asien her die ersten mongolischen Rundköpfe auftreten, die auch eine europäische Abart in die Alpen, im Homo alpinus (vgl. Abb. 74), entsenden, wie sie sonst als nordamerikanische Indianer, Malaien und als Papuas ihre Verbreitung gegen Osten fanden. Während dieser Wanderungen lebt aber auch in Südamerika eine Menschenrasse, die, von Ameghino studiert, merkwürdige Ähnlichkeiten mit dem später auch in Europa auftauchenden Lößmenschen ( Homo mediterraneus) aufweist.

Mehr als alle Hypothesen beweist für dieses Zusammenleben verschiedener Menschenarten auf europäischem Boden die von Rutôt zusammengestellte Tabelle der steinzeitlichen Funde, welche sie sehr lehrreicher Weise auch in die Geologie der Eiszeit einordnet:

Da haben wir in nüchternster Sachlichkeit das verwirrende und doch wieder so aufklärende Hild einer hin- und herwogenden und bunt durcheinander gemischten Bevölkerung vor uns. Einheit spricht daraus nicht, wohl aber Wanderungen und Mischungen buntester Art, und wenn sich irgend etwas, ganz der Diskussion Entrücktes aus der Fülle der Funde herausschälen läßt, so ist es höchstens die Tatsache, daß der Beginn der europäischen Menschheit zwei Rassen gehört, dem Homo mediterraneus im äußersten Westen und dem Neandertaler am ganzen Rande des Vereisungsgebietes, ferner daß beide nur eine sehr mangelhafte Kulturfähigkeit besessen haben (die Unterschiede vom Chelléen bis Moustérien sind nur gering), was sich aber gründlich ändert, als ein neuer Menschentypus, der von Aurignac und Crô-Magnon, versucht, auf dem gleichen Gebiet zu leben.

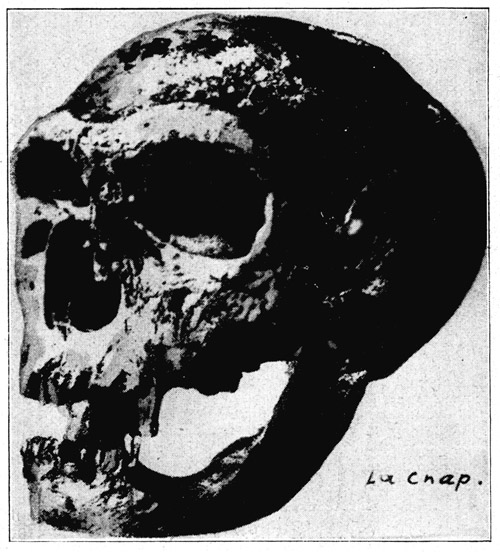

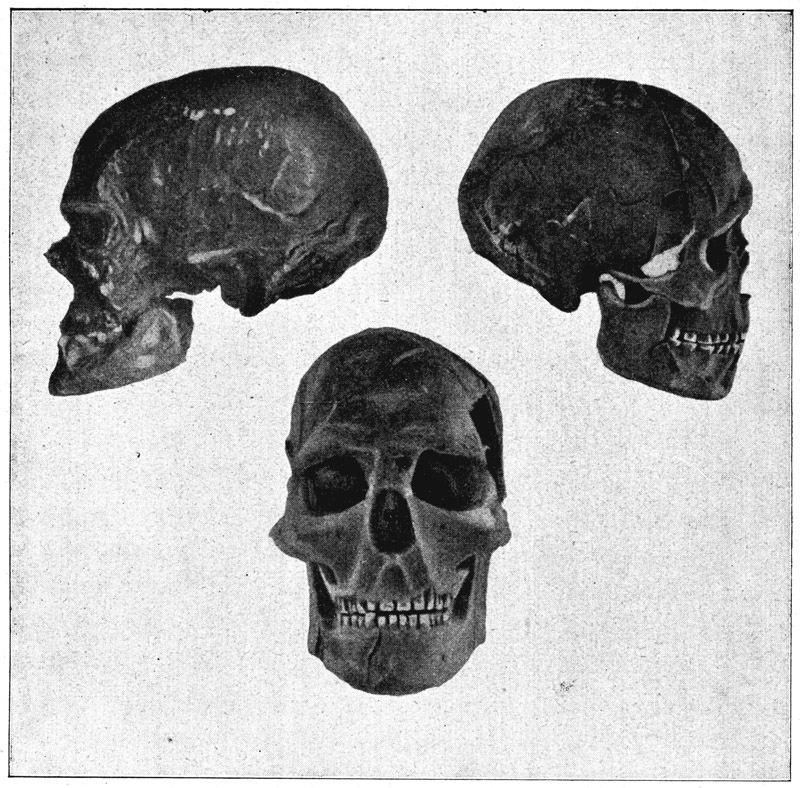

Abb. 69. Schädel von La Chapelle-aux Saints, mit den Merkmalen der Neandertaler Rasse. Man beachte im besonderen die Augenwülste, die Kinnlosigkeit und die Schnauzenbildung. Nach Wilser.

Vollzogen haben sich diese beiden Wanderungen in den beiden letzten Eiszeiten, und ganz besonders in der letzten Zwischeneiszeit, die gleich vier Menschentypen auf engbegrenztem Gebiet nebeneinander sah.

Da in der gegenwärtigen Bevölkerung diese nachlebenden Typen natürlich noch immer in Resten vorhanden sind, muß ich von den Eigenschaften dieser Rassen in somatischer und geistiger Beziehung, so gut es geht, ein Bild zu entwerfen trachten, wozu das sehr angeschwollene urgeschichtliche Schrifttum überreichlich Material liefert. Es wird sich bei diesem Anlaß auch erweisen, inwieweit unter den bisher erwähnten Bezeichnungen sich wirklich Rassenverschiedenheiten, Vermischungen und unüberbrückbare Gegensätze bergen.

Da wäre vor allem der Neandertaler, der erstentstandene Homo primigenius von Europa, dessen Entdeckung im Jahre 1856 jenen tragikomischen Kampf zwischen dem neuen Verständnis der Menschennatur und dem starren Konservatismus der Wissenschaft entfachte, in dem Virchow zu seinen unverwelklichen Lorbeeren auch eine unsterbliche Blamage davontrug.

Den Neandertaler kennen wir nebst den »Rentierfranzosen« am besten von allen Urmenschen, so viele zermürbende, altersbraune Knochen hat sein Heimatboden von ihm aufbewahrt, als den man sowohl die Rheinlande, wie Frankreich, aber auch Belgien, Mähren und Kroatien ansehen muß. Er, der vielleicht schon Eolithiker war und der typischer Paläolithiker ist, der (in Kroatien wenigstens) mit Nashörnern zusammenlebte und die große, tausend Meter hohe Eismauer im Isartal gesehen hat, ist sicher einmal, und wäre es nur als versprengter Jäger, auf dem weiten Weg vom Rhein zur March auf Münchner Boden gestanden; wenn auch nicht während der Rißzeit selbst, die ihn als unumschränkten Herrn von Mitteleuropa sah, so doch in der nachfolgenden Wiedererwärmung, als die Azaleen und Erdbeerbäume im Inntal blühten.

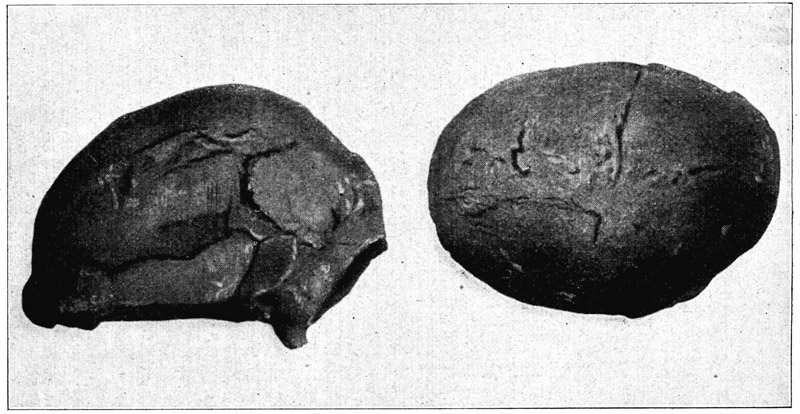

Abb. 70. Schädelkalotten der Crô-Magnonrasse im Profil und Scheitelansicht. (Schädel von Brünn.) Nach Birkner.

Es gibt so viele wohlerhaltene Skelette des Neandertalers, daß man sich sogar sein Äußeres völlig anschaulich machen kann. Er war kleiner, als der Durchschnitt der heutigen Europäer, aber kräftig und vierschrötig, im ganzen etwa wie ein Samojede oder Lappländer anzusehen. Vielleicht wäre für uns das hervorragendste Merkmal die knickebeinige Haltung und der vornüber hängende Kopf gewesen, die tierische Haltung dieses Kannibalen, der, wie eine scharfsinnige Untersuchung des Münchners Walkhoff bewies, noch keine artikulierte Sprache besaß. Erst beim Näherkommen hätte sich das Befremden über den seltsamen Wilden zum Entsetzen gesteigert, wenn dann sein Gesicht erkennbar geworden wäre, ein trauriges, mürrisches Affengesicht mit einer furchtbaren Schnauze und einem Tiergebiß, mit seinem fliehenden Kinn und der schrecklich zurückweichenden Stirne (vgl. Abb. 69).

Stumpf und feindselig hätten uns seine runden Glotzaugen angestiert, unter dem Wall der mächtigen Augenwülste, die vielleicht neben der platten Nase, mit ihren noch nach vorne stehenden Nüstern als das tierische Merkmal erschienen wären an jenem Geschöpf, das in seinem mächtig vorspringenden Hinterhaupt eigentlich nur ein Triebhirn barg, und das auch gegen jede höhere Artung wie ein Tier ansprang, weil sein Moralkodex nur einen Satz hatte: Macht geht vor Recht ...

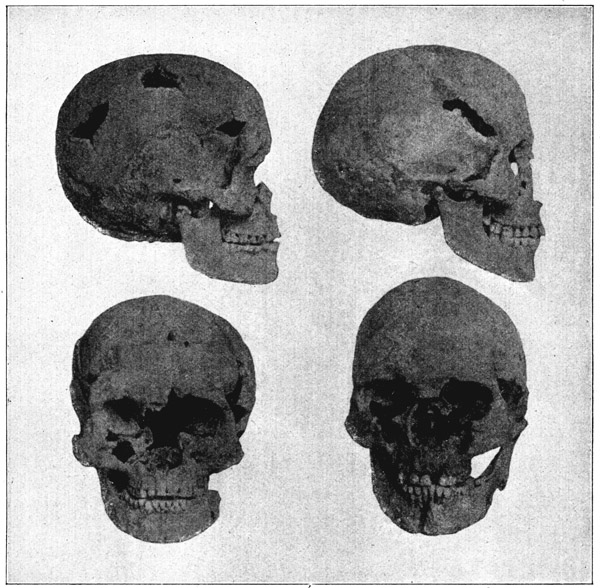

Abb. 71. Schädel der prähistorischen Bevölkerung von Bayern ( Homo aurignacensis) aus der Ofnethöhle bei Nördlingen. Nach Birkner. Noch immer die Kleinbürgertypen des heutigen Münchens.

Wir kennen Zeugnisse seiner Bestialität; am grauenhaftesten sind sie aufgeschlossen in der Höhle zu Krapina, wo ein ganzes Nest von Neandertalern aufgedeckt ist, mit einem Herd, auf dem man Menschenfleisch briet, und in dessen Aschenlage noch immer die Knochen des feingliedrigen Menschen von Crô-Magnon liegen, aufgeschlagene und längsgespaltene Kinder- und Frauenknochen, deren Mark das Untier von erstgeborenem Menschen ausgesogen hatte.

Und dennoch kannte auch dieses Untier schon »Kultur«. Gerade das Herdfeuer seiner Kannibalenmahlzeiten beweist das untrüglich. Waffen und Werkzeuge aus Feuerstein besaß es, die schon eine lange Geschichte hinter sich haben und die Nachkommen von viel einfacherem Gerät sind.

Er wohnte in Höhlen und Felsschlupfen, wie sie noch heute von den afrikanischen Buschmännern bewohnt werden, und verstand es, sich seine Wohnung durch ein Feuer zu erwärmen. Er war nicht mehr die einsam schweifende Bestie, sondern ein soziales Wesen, das in Horden jagte, in Horden kämpfte und so viel Gemeinschaftsgefühl besaß, daß es die gefallenen Genossen liebevoll bestattete. Ja, er hatte vielleicht schon Sagen, denn wenn Schirmeisen K. Schirmeisen, Die Entstehungszeit der germanischen Göttergestalten. Brünn, 8°, 1904. recht hat, spiegelt sich wirklich in der germanischen Mythologie die tiefe Eiszeit und das Interglazial. Nach der Edda ist der älteste der Götter der Riese Ymir, der in grauer Vorzeit aus schmelzenden Eisblöcken entstand. Die Erde aber, die ihn trug und erzeugte, entstand selbst aus der Berührung des kalten, nebeligen Niflheims und des heißen, sonnigen Muspelheims. Ist nicht darin, wie in einer naturwissenschaftlichen Beschreibung, das anschauliche Bild einer Eiszeit gegeben, an deren Ende die große Flut der Schmelzwasser, die Wasserhölle Hel auftaucht? Und wem hat sich dieser Wechsel von Niflheim und Sonnenglück eines Interglazials so tief eingeprägt, wie dem Steinzeitmenschen, der von Beginn der Eiszeiten an Es ist natürlich ausgeschlossen, daß die ältesten Funde zugleich auch die ersten Vertreter ihrer Art sind; daher ist der Neandertaler sicher bis zum Beginn der Eiszeiten zurückzudatieren. bis zu den Stadien des letzten Rückzuges allein allen Wandel der Natur miterlebt hat, da nur er sich in die Wasserhölle und Nebeltundra am Rand der vergletscherten Gebiete hineinwagte. Die hochkultivierten Crô-Magnonmenschen blieben außerhalb im sonnigen Frankreich und im Südosten sitzen, vom Neandertaler aber ist es uns bezeugt, daß er selbst in die Alpen, am Santis, also in die fürchterlichste Eiswelt eindrang und dort als Höhlenbärjäger sich erhalten konnte. Vgl. Bächler, Die prähistorische Kulturstätte in der Wildkirchli-Ebenalphöhle. 1907. Konnte er dort leben, war ihm auch das bayrische Hochland nicht unzugänglich, und da sich Spuren von Steinzeitlern auch in den Höhlen des Kaisertales bei Kufstein fanden, kann man wohl wagen, den Neandertaler auch an den Anfang der Geschichte zu stellen, welche die Besiedelung des Münchner Bodens heißt.

Aber woher kam er? Ist er an Ort und Stelle entstanden? Ist er wirklich ein afrikanischer Einwanderer, wie manche der Sachverständigen ob seiner Zusammenhänge mit dem Altelefanten glauben? Die Sprache seiner Dinge, die er hinterlassen hat, schweigt darüber. Umsomehr reden die Dinge davon, daß er nicht der Alleinherrscher in seiner Welt war, sondern von einer anders gearteten Rasse überwältigt und zuletzt aufgesogen wurde.

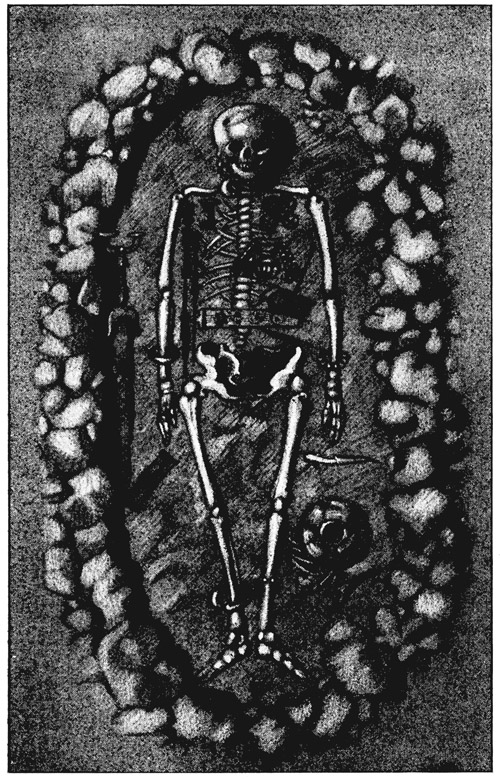

Abb. 72. Prähistorische Schädel der Crô-Magnonrasse mit Mischmerkmalen der Aurignacbevölkerung. Diese Schädeltypen kennzeichnen noch immer den intelligentesten Teil der städtischen Bürgerbevölkerung.

Denn er ist auch wieder als selbständige Rasse verschwunden und ausgestorben. Wann geschah das? Darüber wissen wir seit 1909 Sicheres, seitdem, etwa 40 Kilometer von Le Moustier entfernt, von dem Le Moustier, in dem sich des Neandertalers höchste Kulturstufe vollendete, unter einer Halbgrotte ein Skelett zutage kam, das eine lange und unbezweifelbare Geschichte erzählt. Der etwa 40- bis 50jährige Mann, der dort bestattet wurde, den man noch im Tode sorgfältig mit Rötel färbte, dem man ein Halsband von Meermuscheln (wie weit mögen sie gekommen sein, für welchen Märchenschatz mögen sie gegolten haben?) umlegte, war noch immer ein Steinzeitler; aber die mit liebevoller Sorgfalt um seinen Kopf gelegten Schaber und Kratzer sind schon von neuer, feinerer Arbeit, als alles, was je ein Neandertaler besessen hat. Das Neolithikum sandte in diesen »Aurignacientypen« (vgl. Abb. 71) seine ersten Vertreter voraus und ist von da ab nicht mehr zurückgefallen in die arme, primitive Art, die sich mit kunstlosen Knochenwerkzeugen und roh zubehauenen Steinen begnügte. Alle Werkzeuge (es folgt noch das Solutréen und Magdalénien), die jünger sind, als jenes Grab von Combe-Capelle, gelten als Kostbarkeiten eines höheren Menschentyps; es sind fein retouchierte, schmale Lanzenspitzen und Pfeilspitzen mit Widerhaken, es sind gut geschnitzte und sogar reich verzierte Geräte aus Knochen und Renntiergeweihen, es gibt Musikinstrumente (Knochenflöten) darunter, ein ganzes Inventar von Werkzeugen: Bohrer, Meißel, Hämmer, Messerklingen steigt aus diesen Gräbern und sagt in der stummen Sprache der Dinge, daß jene Menschen unter den Neandertalern wandelten, vielleicht wie die Spanier unter den ersten armen Indianern von Guaharani, denen sie auch zum Verderben wurden.

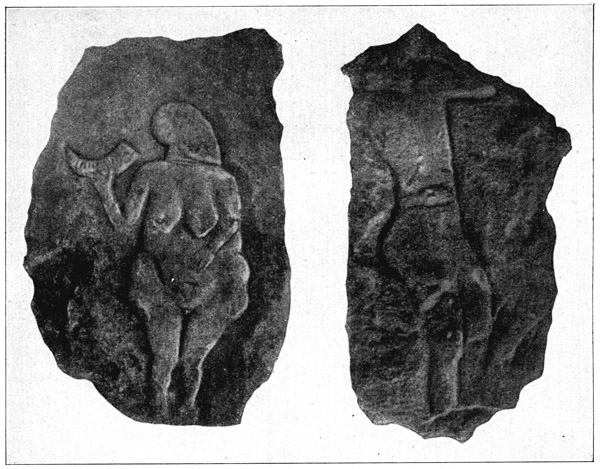

Abb. 73. Steinzeitliche Kunstwerke von Cap Blanc, welche über die rassischen Merkmale der neolithischen Bevölkerung Aufschluß geben. Nach Lalarme.

Die Rasse von Aurignac war schlank und hob ihren Kopf gerade zum Himmel; ihr Schädel (Abb. 74) ist edler geformt und hat nicht mehr die schrecklichen, tierischen Augenbrauenwülste. Freilich ist auch an ihm das Triebhirn, der Hinterkopf allzustark entwickelt, aber er besitzt wenigstens schon ein Stirnhirn, wenn auch mit schmalen Schläfen, und die tierhafte Schnauze ist im Schwinden. Entwickelt kann sich dieser Menschentyp nicht aus dem Neandertaler haben; dazu ist er in den anatomischen Merkmalen zu verschieden. Auch tritt er in ganz anderer Verbreitung auf. Man hat noch einige Funde dieser Aurignac-Rasse gemacht, von denen der zu London (Galley-Hill) der älteste ist. Er fällt noch ins Alt-Paläolithikum, also in die Zeit des frühen Neandertalers. Dann folgt ein großer Sprung bis zum Aurignacien, in dem man, in Mähren in einer Brünner Straße, inmitten von Mammut- und Nashornknochen, wieder ein männliches Skelett mit einem Halsschmuck von 600 fossilen Schnecken und Mammutzähnen, ja mit einer Elfenbeinstatuette an der Brust fand. Hier lag das älteste – und erste Abbild des Urmenschen, von ihm selbst geschnitzt!

Ein nackter Mann mit starkem Bart und seltsam ernstem Gesicht blickt uns daraus an und sagt mit voller Bestimmtheit, daß es zwischen der Aurignac- und der Neandertal-Menschheit keine Brücken gebe.

Man hat ihn denn auch als besondere Menschenart bezeichnet, als Homo mediterraneus deshalb, weil er den heute an den Gestaden des Mittelmeeres lebenden Völkern in Schädel- und Knochenbau am meisten ähnelt. Man hat auch den Namen Lößmensch für ihn vorgeschlagen, da sich die meisten Gebeine dieser Art im Löß finden. Seine Verbreitung ist eine ungeheuere, da dieser Menschentyp sich (älter als der Neandertaler!) sowohl in Südamerika, wie in Indochina gefunden hat, und wenn in der so weidlich unklaren Urgeschichte ein Widerspruch und eine Lücke klafft, so ist es um die Frage des Lößmenschen und seiner Zusammenhänge mit den ältesten Urmenschen.

Uns muß gerade er besonders interessieren, ist er doch der erste und einzige Skelettfund ältester Herkunft in Bayern (Abb. 71), in der Ofnethöhle im Ries bei Nördlingen, wodurch seine gelegentlichen Jagdausflüge auch bis an den oberbayrischen Eisrand geradezu sichergestellt sind. In den Rieskessel kann er aber nicht von Süden her gekommen sein, da noch tief bis in die »Stadien« hinein kein Mensch es hätte wagen dürfen, den Eiswall der Alpen zu übersteigen. Immerhin darf es im allgemeinen gelten, daß der Norden des Erdteils den Neandertalern, sein Süden den Lößmenschen zufällt, zwischen die sich allerdings gerade am Ende der Steinzeit und Eiszeit von Osten her ein Teil anders gestalteter Menschen einschiebt, die etwa entlang der Alpen wandern und in deren Bannkreis auch ihre Hauptverbreitung bewahrt haben. Insofern verdienen sie die Bezeichnung Homo alpinus, die man ihnen gegeben hat. Sie sind die Rasse der Rundköpfe und ganz sicher, in ihrer Vielgestaltigkeit und Herkunft vom südöstlichen Asien her, kein reiner und ungemischter, sondern vielmehr ein gründlich gekreuzter Menschenschlag (vgl. Abb. 74).

An einer Stelle der Erde hat sich der Alpenmensch noch in größter Reinheit erhalten, und das ist das innere Hochasien, wo er als gelbe Rasse und echter Mongole von da aus nach allen Richtungen hin seine Wanderungen angetreten und immer wieder Frauen anderer Herkunft befruchtet hat. Dadurch hat er sich amerikanisiert, malayisiert, europäisiert und den Erdball umkreist mit Nachkommen, die vom Steinzeitler bis zum höchstbegabten, modernen Menschen sich zu jeder Kulturstufe geeignet erwiesen haben.

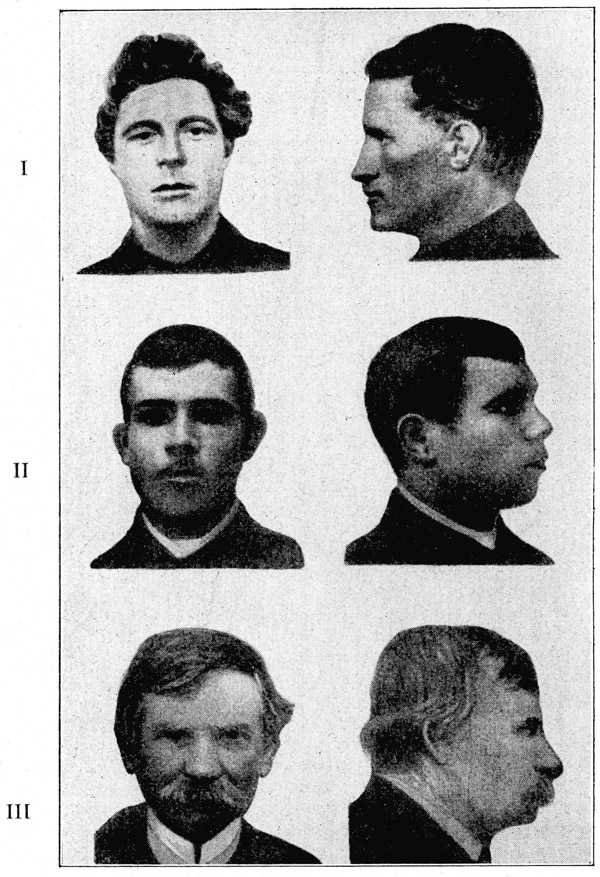

Abb. 74. Typen der europäischen Bevölkerung in Profil- und Frontalaufnahmen, in welchen die Züge des Homo europaeus (I), des Homo mediterraneus (II) und des Homo alpinus (III) überwiegen. Man vergleiche dazu das Attler Individium auf S. 222 und das Porträt Spitzwegs als typischen Münchners auf S. 290.

Und wie um das Stelldichein der Menschen auf dem internationalen Tummelplatz Europa voll zu machen, melden sich gleichzeitig auch die Neger in den Alpen, wenigstens in Gestalt eines Menschentypus, den man mit einer ziemlich überflüssigen Verbeugung als Grimaldirasse bezeichnet hat, welcher Namen zugunsten es korrekten Homo niger var. fossilis einzuziehen ist.

In der Kinderhöhle zu Mentone, dicht an der Küste, umrauscht vom Wellenschlag des azurnen Meeres fand man, noch im jüngsten Diluvium, zusammen mit Nilpferden und dem afrikanischen Elefanten, die Skelette einer alten Frau und eines jungen Menschen, (offenbar ihres Sohnes), zusammen bestattet in einer Aurignacienschicht. Verneau Vgl. R. Verneau, L'Homme de la Barma-Grande (Baousse-Roussé). Mentone, 8°, 1808., der sie genau untersuchte, fand an ihnen 19 Merkmale, die von dem Europäer abweichen und mit den Negern übereinstimmen, so daß man sich wohl oder übel mit dem Gedanken befreunden muß, daß in der letzten Zwischeneiszeit auf den noch geschlossenen Landbrücken zwischen Europa und Afrika Neger herübergewandert sind, so wie bis tief ins Mittelalter Mauren und Sarazenen immer wieder versucht haben, Spanien, Italien, ja selbst die Schweiz zu besiedeln. Freilich mit dem Mißerfolg, daß Afrika immer der einzige Kontinent blieb, dessen Natur Afrikaner duldet.

Und, alles überstrahlend, meldet sich in der gleichen Erdepoche der höchste Typus Mensch, den die Vorzeit je hervorgebracht hat: der Mensch von Crô-Magnon, dem die Chauvinisten aller Nationen begeisterte Loblieder singen – weil sie hoffen, ihr Volk als seine echten und wahrhaftigen Nachfolger ausgeben zu können. Aber auch abgesehen von diesen verzeihlichen Übertreibungen, muß die objektive Forschung zugeben, daß der Schritt vom Lößmenschen zum Edelmenschen – wie man versucht sein könnte, die Leute von Crô-Magnon zu nennen – größer ist, als der vom Neandertaler zur Rasse von Aurignac.

Vergegenwärtigen wir uns doch, um das ganz plastisch zu empfinden, die Hauptzüge und Merkmale dieses Edeltyps, der merkwürdigerweise schon seit 1868 bekannt ist. Im Vézèretal fanden sich damals die ersten fünf Gerippe dieser Art mit ihrem Hausrat, der Magdalénien-Typus aufwies, und die so modern anmuteten, daß ein Kenner wie Mortillet sie für zufällig in der steinzeitlichen Grotte bestattete, geschichtliche Franzosen hielt. Nach und nach aber lernte man den gleichen Typ sogar aus der Riß-Würm-Zwischeneiszeit kennen in einer Kultur des mittleren Aurignacien, dann aus dem Solutréen der Charente und immer wieder im mittleren Frankreich, um die Dordogne und Charente, dann von der Côte d'Azur, aus Belgien, später in Nieder-Österreich (Willendorf) und ganz zuletzt in Schweden (Stängenäs), in den Niederlanden, Norddeutschland und Dänemark. Mit dem Ausgang des Diluviums wird die Rasse der »Rentierfranzosen« zur herrschenden Menschenart, obwohl um diese Zeit noch immer Lößmenschen, Neandertaloïde, Neger, sogar Zwergrassen (Pygmäen vom Schweizersbild) Europa in buntem Gemisch mitbesiedeln.

Am besten werden die Unterschiede sich erhellen, wenn man die zwei Haupttypen dieser Reihe, den Primigenius und den Homo europaeus var. fossilis, wie man den Crô-Magnon-Menschen angesichts seiner beherrschenden Stellung genannt hat, in ihren Merkmalen einander gegenüberstellt (vgl. Abb. 70 und 72).

|

Neandertaler Typ

( Homo primigenius) |

Crô-Magnon-Typ

Homo europaeus var. fossilis |

|

Niedriges, schmales Schädeldach

|

Hohes, schmales Schädeldach

|

Mit welchen Beinamen haben nicht warmblütige Urzeitforscher diese Ureuropäer bereits geschmückt? Eine herrliche Menschenart haben sie sie genannt, »höchste Menschlichkeit« haben sie ihnen beigelegt; schönste Blüte und reifste Frucht am Stamme der Menschheit haben sie diesen Wilden genannt, der allerdings athletisch gebaut und harmonisch gestaltet war und einen überraschend guten Gesichtswinkel besaß. Jedenfalls muß man auch bei großer Kälte des Urteils zugeben, daß diese Rasse den Übergang vom Paläolithikum zum Neolithikum vollzog, und daß sie, die am längsten den Unbilden der fürchterlichen Würmeiszeit ausgesetzt war, es am weitesten gebracht hat unter den gleichzeitigen Rassen an Erfindungs- und Gestaltungskraft. Der Mensch von Crô-Magnon hat Künstler unter seinesgleichen gehabt, die den Waffen und Werkzeugen aus Stein, Bein und Holz erstaunliche Darstellungen der Tierwelt jener Tage, des Mammuts, Höhlenbären, Wisents, Renntieres, Wildpferdes u. dgl. einritzten, ja, wie dies im niederösterreichischen Willendorf gefundene Idol eines überreifen Weibes und sonstige Skulpturen (s. Bild 73) beweisen, sogar die Anfänge von Bildhauerkunst besaß.

Aber in Nebel gehüllt ist die Herkunft und dunkel ist das Schicksal der Künstler und ihres Publikums. Hypothesen gibt die Wissenschaft darüber, aber kein Wissen. Aus einer Kreuzung zwischen Neandertalern und der Aurignacrasse soll die Edelmenschheit hervorgegangen sein; Klaatsch läßt sie mit dem Mammut aus dem fernen Nordasien einwandern; Wilser glaubt, sie sei ein Seitenzweig des Lößmenschen, der im Norden entstanden ist. Und alle stimmen darin überein, daß am Ende der Eiszeit die gesamte Crô-Magnon-Menschheit plötzlich vom Erdboden verschwindet. Die Funde hören jäh auf; in manchen Höhlen, in denen schon seit den Zeiten des Archäolithikums Fundschicht auf Fundschicht liegt, die uns die fortlaufende Geschichte der Besiedelungen erzählt, setzt sich diese Geschichte auch nach den Crô-Magnon-Menschen fort. Aber die Spuren der jüngeren Steinzeit sind von ihnen durch eine leere Zwischenschicht von Höhlenlehm getrennt, die manchmal so dick ist, daß sie zu ihrer Ablagerung Jahrhunderte, selbst Jahrtausende gebraucht haben muß. Was darf man daraus folgern? Jedenfalls das eine, daß in der Zwischenzeit keine Crô-Magnonmenschen in der Höhle gehaust haben. Aber wo waren sie dann? Warum sind sie niemals wiedergekehrt? Die Steine, die so viel geredet haben, schweigen. Alle Zeugnisse schweigen, bis auf eines. Die Stationen der Edelrasse sind, je weiter man nach Norden kommt, immer jünger. Und stets sind sie begleitet von Resten der Rentiere, die wohl eine Art Haustier für jene Menschen waren. Von dem Ren haben wir uns ohne weiteres die Ansicht zurechtgemacht, daß es mit dem Abklingen der Eiszeit seinen Weideplätzen: der Flechtentundra, nachwanderte. Warum zögern wir, das gleiche von ihrem von ihnen abhängigen Menschenbegleiter anzunehmen? Es klingt so plausibel, daß auch der Crô-Magnonmensch abgewandert ist, so wie die Gletscher, die Gletscherflora und die eiszeitliche Fauna. Nach Süden konnte er dabei sich nicht wenden, denn im Gebirge gibt es keine Tundren. Also mußte er bis ins Lappland gelangen, und dort verkam er in Schmutz und Not. So meint Klaatsch. Nein, sagt dazu Wilser, nicht so weit ging er, sondern nur nach Schweden. Dort blieb er und erlebte eine neue Blütezeit, die der nordischen Kultur. Von dort ist er, goldlockig und helläugig, pochend auf sein gutes Schwert, das er inzwischen zu schmieden gelernt hatte, ein sieghafter Recke, zurückgekehrt als ein Heldenvolk in vielen Stämmen, dazu bestimmt, da als Kelten, dort als Griechen und Römer, hier als Goten und Teutonen, als Hermionen (daraus Germanen) und Sueven, als Boier und Slawen und Bajuvaren einen Weltteil in Besitz zu nehmen und aufzusteigen zu den lichten Höhen edelster Menschlichkeit. Alles, was seit dem Neolithikum auf Erden geschehen ist an Heldentaten und Kulturleistungen, haben die vom Norden ausstrahlenden wiedergekehrten Crô-Magnonleute vollbracht. Sie, die wahren Helden des germanischen Geblüts, stecken eigentlich hinter den Kelten, hinter Homer und Troja, Perikles und Praxiteles, hinter Cäsar und Cicero, hinter Arminius und Odoaker, hinter Rurik und Vercingetorix, den Agilolfingern und Karl dem Großen, hinter Michelangelo, Lionardo und Raffael, hinter dem »letzten Ritter«, Richard Wagner und Bismarck. Stets führten sie den Siegfriedkampf gegen alles Unedle auf Erden, gegen die rundköpfige Helotenschar, die geschäftige Masse der von Süden her die edle Griechen- und Römerwelt überwuchernden und endlich auch erstickenden mediterranen Menschen der Semiten und Iberer und Neuitaliener und Neufranzosen, gegen schlitzäugige Hunnen und mißgestaltete Tataren, die schließlich das edle germanische Blut der Slawen auch verdarben, so wie auch das neue Deutschland endlich dem vereinigten Ansturm der ihm feindlichen niederen Rassen erlag, weil es schon längst in seinem Geblüt verfälscht, entartet, gemischt und in Grund und Boden entehrt ist.

Da haben wir zugleich die rassischen Grundpfeiler der alldeutschen Legende, dieser seltsamen Mischung von Dichtung und Wahrheit, der man jedenfalls das Zeugnis nicht versagen darf, daß sie mit einem ungeheuren Material und einer echt deutschen Gründlichkeit ebenso deutsch unpraktisch ist, weil sie zuletzt die Krone doch nur als einzigen, letzten reinen Edelmenschen den Schweden reicht.

Die objektive Paläoanthropologie steht vor diesem Berg von Hypothesen dennoch unverzagt. Hat sie doch einen untrüglichen Wegweiser in dem Naturgesetz, dem der Mensch ebenso unterworfen sein mußte, wie alle die vielgestalteten Naturdinge, an denen dieses Buch seine Ideen bisher maß.

Hier ist der Punkt, um sich daran zu erinnern, welches Gesetz einheitlich das Werden und Kommen der Organismen regelte: das der Abhängigkeit vom Geologischen und das der Wanderungen.

Der Urmensch konnte ebensowenig wie die Tier- und Pflanzenwelt, die ihn umgab, sich dem Gesetz entziehen, das die Niederlassung ermöglicht. In der klimatischen und geographischen Situation ist es gegeben, daß Europa sowohl von Süden her, wie namentlich von Nordosten und vom südöstlichen Winkel her den Einwanderern offen liegt. Ebenso klar ist es aber auch, daß es, so gut wie es eine autochthone Flora und Fauna hervorgebracht hat, auch seinen eingeborenen Menschen besitzt; zum mindesten eine Rasse, welche vor der neuen geologischen Situation, deren Gesetz von dem Eis geschrieben wurde, da war.

Und der ganzen Sachlage nach kommt dafür kein anderer Menschenschlag in Betracht, als der Neandertaler, der wirklich den Namen des Primigenius verdient.

Erhebend und ermutigend ist diese Vorstellung zwar nicht, aber sie ist notwendig. Es steckt abgrundtiefer Sinn in dem Bilde, wenn man sich sagt, daß die Neandertaler Rasse gleichsam das Tragikum Europas, sein böser Geist ist, der hinter seiner ganzen, mit Blut geschriebenen Geschichte steht, von den Urtagen bis gestern und morgen. Denn der Neandertaler, der Mensch des Triebhirns, der plumpen, gefräßigen, egoistischen und schrecklichen Taten, ist nicht ausgestorben, sondern aufgegangen in den nachkommenden Geschlechtern. Noch immer wandert er, im Mosaik seiner Eigenschaften auf hundert Gesichter verstreut, durch unsere Gassen und band sich in jeder Generation eine andere Maske vor. Es ist das furchtbare Gesetz der Vererbung, daß nichts von dem verloren gehen kann, was einmal in den Kreislauf des Blutes geriet; wohl kann es in der Summe anderer Eigenschaften zur bedeutungslosen Ziffer herabgedrückt werden, aber als Keim des Guten, wie des Bösen bleibt es für immer eingesenkt in den Nährboden des Lebendigen und bereit, zu treiben.

Die schwarzen, zerfallenden Gerippe von Krapina und Spy und Düsseldorf können aus der Geschichte Europas nie mehr wieder ausgetilgt werden; sie sind auch in seiner Gegenwart fühlbar – und weisen mit die Wege seiner Zukunft. Noch nie hat sich die Philosophie mit dieser nicht wegzuleugnenden Tatsache abgefunden und sie in ihre Rechnungen eingestellt. Sollen sie stimmen, wird sie es von nun an tun müssen.

Vielleicht wäre es ein noch größeres Unglück für Europa geworden, wenn es afrikanisiert worden wäre. Denn ein Organismus, verpflanzt in eine fremde Lebenssituation, kann nur ein Dasein voller Krisen führen. Aber die europäische Natur wehrte sich zu intensiv gegen die impulsiven Vorstöße eines ihr fremden Lebenskreises und duldete den Homo niger nur dann und dort, wo es eine Zeitlang afrikanisch in Europa aussah. Es ist ein prachtvoller Beweis für die unbedingte Gültigkeit der Gesetze, denen dieses Werk Verständnis schaffen will, daß die Diluvialneger gerade nur den Küstensaum der Azurküste besiedelt haben. Ohne davon zu wissen, hat man aus der Physiognomie der Landschaft und ihres Klimas heraus gerade für jenen Streifen Land das Wort geprägt: er sei ein Stück nach Europa versetztes Afrika. Und es gäbe nicht die große Gesetzeslinie, auf deren Spuren wir ununterbrochen wandeln, wenn nicht der Homo niger nur ein Glied gewesen wäre in einer afrikanischen Fauna von Elefanten, Nilpferden, Löwen und Gazellen, die mit ihm kam, und einer afrikanischen Flora von Dattelpalmen, Tamarisken, Terebinthen und Myrrhen, die noch immer auf jenen sonnendurchglühten Felsen sitzt.

Die unzerreißbare Kette der Korrelationen, die alle Organismen miteinander biozönotisch verknüpft, besteht auch für den Menschen. Auch er ist abhängig von seinem Milieu und mit ihm von den Gesetzen des Bodens. Das große Gesetz, mit dem der vorige Abschnitt schloß, schlägt sein Auge von neuem auf und behält seinen alten Wortlaut, ob es sich nun um Edaphon, Pflanzen, Schmetterlinge oder Menschen handelt: Das Leben wandert nach dem Geologie- und Klimagesetz ein und siedelt sich nach dem des Bodens an.

Wenn man die vielverschlungene und verwirrende Geschichte der europäischen Urmenschheit unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, werden auch in ihr große Ordnungslinien erkennbar und sie gruppiert sich sofort übersichtlich.

Zu dem Neandertaler Urbestand wanderten in den Interglazialen sowohl von Süden wie von Nordosten her neue Elemente hinzu und auch aus dem Hochland Asiens kam entlang der Kettengebirge ein alpiner Einwanderer.

Die geologische Situation läßt für Mitteleuropa hauptsächlich das Tor gegen Rußland zu offen und von dort, aus dem unermeßlichen Hinterland der Paläarktis strömten von jeher nach Europa alle Einwanderer. Sie schufen ihm eine vorwiegend paläarktische Flora und Fauna und – eine paläarktische Bevölkerung. Alle Beweisgründe, welche Klaatsch und Wilser zusammengetragen haben, enthalten die Wahrheit. Der Homo europaeus ist genau so eine Nordlandsrasse, wie die Fichte und Buche, wie alle herrschenden Gattungen der europäischen Säugetiere, Vögel, Schnecken, Insekten. Nur kam sie nicht bloß von der nordischen Halbinsel herunter, sondern auch von weiter, aus Rußland und Sibirien, mit dem Mammut und der ganzen asiatischen Fauna, und von da ab begann der große Kampf mit dem Neandertaler, der dessen Herrschaft brach, dem Crô-Magnonmenschen die Zukunft öffnete, ihn aber auch nach dem Aufsaugen der Neandertalreste mit deren Erbschaft belastete.

Ergreifend hat es der Mythos, der immer ein Stück intuitiv erschauter Weltgesetzlichkeit ist, erfühlt: Siegfried der Lichte mußte wirklich mit dem Zwergenvolk der Höhlen kämpfen, belud sich aber dabei mit Schuld, die sein Geschlecht vergiftet.

Geringfügig waren im nördlichen Europa die Einwanderer aus dem südlichen, dem mediterranen Lebensbezirk. Es ist ein klassischer Beleg für die Gültigkeit des Gesetzes, das wir hier neu erstrahlen lassen, daß auch der Homo mediterraneus im wesentlichen keine andere Verbreitung erreicht, als die Flora mediterranea (vgl. Abb. 74). Er beherrscht Italien, Südfrankreich, den Balkan, er dringt in die Täler Südtirols und der Schweiz ein. Aber genau dort, wo die letzten Zypressen und Myrten im Eisacktal und bei Bellinzona stehen, sind auch die Grenzen der mediterranen Sprachen, und neben den schwarzen Langköpfen hausen schon die dunklen Rundköpfe des Homo alpinus: der Älpler von heute (Abb. 74). Es ist erstaunlich, oder vielmehr, es ist nicht erstaunlich, zu sehen, daß die Römer, die Crô-Magnon-Nachkömmlinge, echter Homo europaeus waren, wohl nach Germanien eindringen und fünf Jahrhunderte da leben konnten, daß aber, als ihre Rasse endlich überwuchert war vom mediterranen Typ, ihr Deutsches Reich binnen kürzestem sich in Ruinen auflöste, daß andererseits wohl der Homo europaeus (Abb. 74) immer wieder über die Alpen steigen und sich in Italien festsetzen konnte, einmal in prähistorischer Zeit und einmal als Langobardenzug. Aber nie hat er sich dort gehalten, ebensowenig wie die Griechen am blauen Meer von Attika. Eigentlich ist ihre Geschichte nichts anderes als eine einzige Kette der rassischen Verfallserscheinungen bis zum tragischen Ende des spurlosen Sich-Auflösens in der bodenständigen Rasse. Ganz neue und noch nie gesehene Aspekte öffnet diese »objektive Geschichtsbetrachtung« und erweist dadurch allein schon unerhörte erklärende und forschungsanregende Kraft.

Auf deutschem Boden kam von der mediterranen Rasse genau so viel herein, wie von der mediterranen Flora: verlorene Tropfen eines südlich vorbeibrandenden Meeres, kenntlich im Rheinland und da und dort in Schwaben und im bayrischen Oberland (Partenkirchen!) in Anklängen des Volkstypus gleich einer einsamen, südlichen Blume.

Abb. 75. Zeugen der Kulturhöhe zur Hallstattzeit. Hallstätter Grabbeigaben (Urnen, Fibel, Beil, Gefäß, Schwert), welche zugleich den südöstlichen Stil dieser Kultur verraten. (Nach Francé, Die Alpen.)

Um so kräftiger war und ist der alpine Einschlag. Er ist das große ethnologische Problem Südbayerns, so wie die Flora und Fauna der Berge und ihres Vorlandes uns das feine Fadennetz fernster Beziehungen, bis zum »Dach der Welt« hinüber, erkennen ließen, allerdings auch eine grundlegende und dem europäischen Gebirgsmilieu entsprechende Umformung der asiatischen Grundtypen (man denke an die Rhododendren, Saxifragen oder die alpinen Falter). Aber hat die Anthropologie des Urmenschen nicht genau das gleiche auch für den Homo alpinus, den Brachyzephalen des Alpenlandes nachgewiesen auf seinem langen und verwickelten Weg der Abspaltung von der mongolischen Rasse?

Schleierlos blickt man hier in das Antlitz des Ewigeinen, und wenn irgendwo göttliches Gesetz erfühlt werden kann von den allzu Beschränkten im Unermeßlichen, so ist es da, wo unseres eigenen Blutes Gesetz sich auf einmal als das Gesetz des mystischen Chores erweist, der das Reich der Lebendigen heißt.

Und dieses Gesetz ist nicht anders in Deutschland, wie in Italien oder Frankreich oder Rußland. Insofern gibt es ebensowenig eine bayrische Urgeschichte, wie es keine französische oder österreichische gibt. Für ganz Europa gilt die gleiche Gesetzmäßigkeit, und voll und ganz gültig sind heute immer noch die mit wahrhaft prophetischem Scharfblick von Topinard Topinard, Verhandlungen des französ. Anthropologenkongr. 1889. auf dem französischen Anthropologenkongreß gesprochenen Worte:

»Eine der sichersten Tatsachen der allgemeinen Anthropologie ist, daß der Begriff Rasse mit dem des Volkstums nicht das mindeste zu tun hat; alle Völker Europas sind ungefähr aus denselben Rassebestandteilen, nur in wechselndem Mischungsverhältnis, zusammengesetzt. Es gibt nur drei große Rassen in unserem Weltteil: eine im Norden herrschend, hellfarbig, langköpfig; eine um das Mittelmeer: schwarzhaarig, klein, langköpfig; eine dritte zwischen beiden und rundköpfig: von Frankreich und Keltiberien, durch Süddeutschland, Alpen, Böhmen, Karpathen, Rußland. Die europäischen Völker sind nichts weiter als die Mischungen dieser drei Rassen, erzeugt durch die geschichtlichen Wanderungen und im Grunde nur politische Verbände, Gesellschaften auf Gegenseitigkeit.«

Gerade Deutschland ist in keiner Weise reinblütig, sondern ein intensives Gemenge des Homo europaeus mit der alpinen Rasse unter nachwirkenden Spuren der erstgeborenen Bevölkerung.

*

Nach diesen großen Klärungen erscheint alles Weitere leicht und einfach. Das gesamte Neolithikum, die darauffolgende Bronze-, Hallstatt- und Keltenzeit mutet gegen das lastende Dunkel der Altsteinzeit fast wie vertraute Geschichte an, und auch ihre zwei großen rassischen Rätsel: die Herkunft des Hallstätter Volkes, der Kelten und der Germanen lösen sich von nun an ohne sonderliche Schwierigkeit.

Stellt man diesen Erörterungen, um die Begriffe festzulegen, wieder eine chronologische Tabelle voran, so mag sie ungefähr folgendes Bild aufweisen:

Von diesen Epochen, die etwa ein Zeitalter von 6000 – 20 000 Jahren umfassen, erkennt man die Reste der neolithischen Kultur schon daran, daß sie viel gedrängter beisammen liegen, als alle paläolithischen Erinnerungen jemals gefunden wurden. Außerdem bricht plötzlich ein Reichtum der Erfindung und Gestaltung durch, der angesichts der Vergangenheit förmlich auf eine neue Menschheit hindeutet. Der Mensch verläßt der Höhlenwohnungen ewige Nacht und baut sich zum erstenmal sein eigenes Haus. Er legt es sinnreich am Rande von Seen als Pfahlbau auf Eichenrosten an, entwickelt seinen eigenen architektonischen Stil und erweist sich auf einmal als seßhaft, längst nicht mehr bloß Jäger, sondern auch Viehzüchter und sogar Ackerbauer.

Eine Vollkultur kommt zum Vorschein, die zwar noch immer auf dem Steinwerkzeug beruht, dieses aber vollendet zu bearbeiten versteht. Der polierten und durchlochten Hämmer des neolithischen Menschen brauchte sich kein moderner Gewerbler zu schämen.

Der Pfahlbauer kannte die Dorf-, ja die Stadtsiedelung. Mehr als ein Pfahlbaudorf hat seine Kontinuität bis zur Gegenwart bewahrt; so ist es von Venedig, das heute immer noch eine große Pfahlbaustadt ist, zweifellos, daß es im Neolithikum gegründet wurde, und vom ältesten München (Tal und Hochbrückenstraße, Burgstraße) wissen wir, daß seine Häuser am Grabenrand auf Pfahlrosten erbaut sind.

Die Seßhaftigkeit des Neolithikers führt sogar zur Bildung von Gewerben und Industrien, wie die Töpferei und Weberei. Und in den Pfahlbauten sind auch schon unzweifelhafte Reste eines einstigen Ackerbaues vorhanden, angefangen von wirklich vorhandenen eingeernteten Getreidekörnern (Gerste und Weizen), bis zu den steinernen Mörsern, in denen die Frucht zerrieben wurde.

Abb. 76. Versuch einer Rekonstruktion eines Keltenfürsten mit Kelt und Sax. Der Mantel wird durch Bronzenadeln gehalten. Nach Driesmanns.

Ja, es fehlt nicht an einem Handel, der solche Ausdehnung besaß, daß gewisse Funde noch immer unsere Phantasie auf Reisen schicken, vor denen dem prüfenden Verstand bangt. In dem prachtvollen Pfahlbau zu Robenhausen in der Schweiz, der sozusagen die klassische Fundstätte der Epoche ist, und auch an anderen Orten fanden sich Steinbeile aus seltenem, meergrünem Gestein. Messikomer H. Messikomer, Die Pfahlbauten von Robenhausen. 4°. 1913. Mit 48 Tafeln. L'Epoque Robenhausienne., ein einfacher Landmann, der eine schlichte, aber unübertreffliche Darstellung seiner ein Leben füllenden Grabungen dort gab, verficht zwar die Ansicht, daß diese sogenannten Nephrit- (Jadeit-, Chloromelanit-)Beile und Ziersplitter, von denen man in den Pfahlbauten des Bodensees allein an tausend gefunden hat, unbedingt aus dem Alpengebiet stammen müssen, da es nicht denkbar sei, daß der Handel sie von Birma oder Sibirien, wo das Gestein allein ansteht, herbeigebracht habe. Aber den intensiven Schmuckhandel, der z. B. in das Schweizer Robenhausen auch Phallussymbole von Vorderasien gebracht hat, gibt auch er zu und damit das, was zu beweisen war.

Und diese Kultur hatte außergewöhnlich weite Verbreitung. In der Schweiz allein sind an 200 Pfahlbaustationen bekannt, in Frankreich 32, in Italien 32, in Deutschland, wo sie sich vornehmlich in Bayern und Württemberg, aber auch in Ostpreußen finden, bisher 46; die Pfahlbaukultur erstreckt sich auf ganz Europa, reicht nach Asien hinüber und – bleibt dort bis zur Gegenwart erhalten. Auf Sumatra und Neu-Guinea lebt der Mensch als Steinzeitler noch immer in Pfahlbauhütten und spiegelt so ein biogenetisches Gesetz der Kulturentwicklung, wie es sich die Lehre von der Einheit der Kultur- und Naturgesetze nicht beweiskräftiger wünschen mag.

In diesen Rahmen eingebaut, gewinnen die Funde erst Leben und Plastik, die das Vorhandensein eines ältesten Münchens im Neolithikum beweisen. Nach so viel Vermutungen und Anhaltspunkten gelegentlicher Menschenbesuche endlich der erste vollgültige Beweis, daß der Mensch an den Ufern der Isar angesiedelt war. Der älteste Fund ist ein neolithischer Steinhammer auf der Mooswiese bei Aschheim und ein ebensolches Steinbeil in der Kiesgrube zwischen Berg am Laim und Straßtrudering. Ferner wurde bei der Rathgeberschen Fabrik in Moosach ein neolithisches Flachgrab aufgedeckt, in Mittersendling, in der Wolfratshauserstraße neolithische Hockergräber der Glockenbecher-Stufe, am Bahnhof Moosach welche, die Becher und Armschutzplatten enthielten. Alle diese Funde liegen in der Münchner anthropologisch-prähistorischen Staatssammlung.

Die Gleichzeitigkeit der Moosacher und Sendlinger Funde deutet darauf, daß ein ganzer Stamm, ein Dorf zwischen diesen beiden Orten angesiedelt war, und damit gewinnt zum erstenmal der Begriff München als feste Wohnsiedelung reale Gestalt. München als Wohnort besteht also bereits seit der jüngeren Steinzeit.

Von wem war es besiedelt? Die Skelette deuten immer wieder auf den Homo europaeus. Er ist also aus dem Norden und Osten auf einmal wieder da, und insofern hat Wilser wohl Recht, von einer Ausbreitung der Kultur vom Norden her zu reden. Immer wieder funktioniert der uralte Mechanismus, den wir schon so oft aufgedeckt haben: in München steht den Einwanderern stets das gegen Nordosten gerichtete Tor der Stadt offen. Das ist das Schicksal dieses Ortes, seitdem Europa seine heutige Gestalt hat und wird es bleiben, so lange, bis Europa anders wird. Eingeordnet war diese Münchner Neolithikerkolonie in eine Natur, die wenig mehr vom Eiszeitlichen an sich trug. Denn selbst ein solcher Kenner der glazialen Natur wie A. Penck schätzt die Besiedelbarkeit der bayrischen Hochebene nur auf 8000 Jahre vor unseren Tagen, und in dieser für die Erdgeschichte geringen Frist hat die Natur eigentlich keine Änderung erlitten. Die Isar trug ihre Gerölle und ihr graugrünes Wasser bis an den Rand der Sendlinger Hochleite und der Theresienwiese und erfüllte das ganze Bett bis Giesing; der Wälder Ring schmiegte sich dicht an die Ufer der Isar, die Heideblumen glühten und dufteten einsam dort, wo heute die Frauentürme stehen, aber das Band der blauen Berge stand genau, wie immer noch an heiteren Abenden, über dem Schweigen der Wälder, und alles war um die kleine Münchner Kolonie damals so, wie heute einige Stunden Wanderung weiter südlich in den Lichtungen des Grünwalder Forstes. Achttausend Jahre ändern im Antlitz der Natur aber auch nicht einen Zug.

Die kleine Kolonie hatte sicher ihre freundlichen und feindlichen Beziehungen zu den vielen anderen Niederlassungen, die zerstreut ringsum in den Waldungen lagen; vornehmlich sicher zu einer, die vielleicht die wahre Hauptstadt des »Ländchens« darstellte, weil man die meiste Sorgfalt auf ihre Errichtung verwendete. Das war das Pfahlbaudorf auf der Roseninsel im Starnbergersee bei Possenhofen.

Heute noch immer ein entzückender Ort, mußte dieses kleine Wörth von je die Aufmerksamkeit der Menschen wachgerufen haben durch seine leichte Verteidigungsmöglichkeit, das Idyllische und Sichere seiner Lage, Eigenschaften, die es auch in der Zeit der Fürstenwillkür stets zum bevorzugten Lustort machten.

Abb. 77. Anordnung eines bronzezeitlichen Grabes mit reichen Grabbeigaben und Schmuck, wie sie in Oberbayern zahlreich zu finden sind. Nach Aigner.

Seit dem Neolithikum bis zum La Têne war die Wörthinsel stets von Pfahlbauern besiedelt und von ihnen übernahmen sie einfach die Römer, deren Bauten erst in der Völkerwanderungszeit verfielen. Mindestens 6500 Jahre lang war dieser kleine Fleck Erde bewohnt und übertrifft darin manche Weltstadt.

Als man auf diesem, heute künstlich vergrößerten Eiland, das seinen modernen Namen der vielen angepflanzten Rosen halber trägt, zum Bau des sogenannten Kasinos Erde aushob, fand man zwanzig schöne Feuersteinlanzenspitzen und in Reihengräbern an 100 Skelette mit Urnen und Grabbeigaben. v. Schab in Beiträge zur Anthropologie Bayerns. 1877. Im See selbst sind Pfahlreihen und Schwellenrahmen sichtbar, Die Funde liegen teils in der Münchner Staatssammlung, teils in den Sammlungen des Historischen Vereins von Oberbayern in München. und dadurch ist die Existenz des Pfahldorfes unzweifelhaft geworden.

Die prächtige Rekonstruktion dieses Dorfes, welche das Deutsche Museum zu München in seinen Sammlungen aufstellte, gewährt den anschaulichsten Eindruck der urzeitlichen Verhältnisse, obschon sie ein späteres Stadium darstellt, aus dem die Roseninsel übrigens ebenfalls zahlreiche Bronzegegenstände, dazu die Reste der damaligen Tiergefährten des Menschen aufbewahrte. Man erfährt hieraus einiges Sichere über die Tierwelt der Münchner Wälder anno 3000 vor Chr. und den Haustierbestand des Neolithikers. Um die Hütten hausten die gezähmten Hunde, in einer besonderen Abart, dem Torfhund. Im Stall hielt man Schweine und Ziegen, auf den umfriedeten Wiesen weideten Pferde und Kühe. Die Waidmänner, die des Morgens mit Lanze, Pfeil und Bogen und scharfen Steinbeilen auszogen, träumten davon, Hirsche zu jagen und Bären, den Ur und den Wisent. Alle diese Knochen, nebst denen von Bibern, liegen im Boden der Wörth.

Vergegenwärtigt man sich daraus das Bild des »Ur-Münchner Lebens«, so muß man sich, auch bei ausschweifendster Fantasie, gestehen, daß es sich um ehrsame Waldbauern handelt, deren Leben, abgesehen von einigen Jagdabenteuern, nicht anders ablief, als das der biederen »Oberlandler« um die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, oder – letzten Endes heute noch, im hintersten Winkel der Berge, etwa beim »damischen Loder« am Spitzingsee oder im Bächental bei der Grasmühlklause, oder beim Feuersinger.

Der Inhalt des Lebens prägt nun einmal dessen Formen in einer einzigen, weil notwendigen Form, mag es sich um welches Volk immer handeln. So lange es Waldbauern gibt, wird deren Tagwerk nach dem gleichen Gesetz ablaufen und immer wieder die gleichen Gebräuche und Lebensformen bedingen, ob das nun Steinzeitler oder Gegenwartsmenschen, Sibiriaken, amerikanische Hinterwäldler oder bayrische Oberlandler sind.

Anders wurde das Lebensbild der Roseninsel erst, als die städtisch lebenden Römer eines Tags der Idylle ein Ende bereiteten. Da in der »Germania« des Tacitus, die etwa 98 oder 99 nach Chr. geschrieben ist (wahrscheinlich auf Grund einer Reise des Plinius, die ihn durch Bayern führen mußte), keine Erwähnung der Pfahldörfer geschieht, obwohl die Wohnungen, die Einzelhöfe und die Bauart aus Holz ausführlich gewürdigt wird, ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß um diese Zeit die Tradition der Pfahlbauten endgültig durchbrochen und verlassen wurde.

Die Roseninsel und die Münchner Niederlassung waren aber nur zwei Blüten einer ganzen Kulturflur, die sich über Oberbayern und das benachbarte Schwaben zur Zeit des Neolithikums ausbreitete. Am nächsten zwischen dem Starnberger See und München bestand eine Kolonie im Würmtal in der Gegend von Gauting, desgleichen östlich der Isar eine bei Perlach und Einzelsiedelungen bei Dachau, weitere Niederlassungen traf der Wanderer damals bei Deisenhofen und in der Umgebung von Augsburg, namentlich bei Hegnenberg und Lechhausen. Im einzelnen liegen außer den Erwähnten Nachrichten über folgendes vor: Ein neolithischer Steinklopfer von Lechhausen befindet sich im Städt. Museum zu Friedberg. Desgleichen eine neolithische Lanze von Unterach. Bei Geisenfeld wurde eine Hornsteinlanzenspitze gefunden. Ein neolithisches Steinbeil von Althegnenberg wird im Museum zu Fürstenfeldbruck aufbewahrt. Im Waldabteil Hergottsruh bei Mühltal sind 29 neolithische Hügelgräber aufgedeckt, ein ganzes Gräberfeld im Garten des protestantiscben Schulhauses zu Perlach, wo auch am Fuchsbühel Grabhügel zu sehen sind. In Glonn liegen unter 5 m Tuff Scherben, Knochen und Feuersteinmesser der jüngeren Steinzeit. Um Deisenhofen stehen viele neolithische Hügelgräber. Einer der ältesten Funde, ein gelochtes Steinbeil aus Serpentin, stammt vom Müller am Baum im Mangfalltal. von allen diesen Funden mag am meisten Beachtung verdienen, daß aus dem Dachauer Moor zwei polierte Diabasbeile zutage kamen, vgl. Näheres hierüber in dem Aufsatz von Birkner im »Bayerland« 1910. da dieses Gestein in Bayern unbekannt ist und erst in Böhmen ansteht. (Es ist dadurch also die Tatsache einer Wanderung, oder gar die Existenz von wandernden Händlern, also der Beginn eines internationalen Verkehrs schon an der Wiege Münchens selbst erwiesen. Das Lebensgesetz des Ortes wirkte eben vom ersten Tage an.

Aus den Nebeln der Urzeit steigt da ein plastisches und ganz geschlossenes Bild eines neolithischen Begriffes München auf. Unter vielen Einzelsiedelungen, und gravitierend nach dem Zentrum der Roseninsel, lag auf den Heiden am Rande des großen Waldes zwischen dem heutigen Obersendling und Moosach eine dorfähnliche Siedelung des langschädeligen Homo europaeus, die nicht ohne Verbindung mit der Außenwelt war, sondern schon einen gewissen, wenn auch bescheidenen Fremdenverkehr besaß.

Jahrtausende hindurch blieb diese Situation bestehen. Ganz allmählich mischten sich zwischen die Stein- und Knochengeräte Metallfunde, vielleicht zuerst im Tauschhandel als Kostbarkeit und Kuriosum erworben, bis dann ein Schmied auch in Urmünchen und auf dem Urwörth einwanderte und wohl als zauberkundig verehrt wurde. Vielsagendes erzählen davon die Mythen von Wieland, dem Schmied, von Mime und erzkundigen Zwergen, die alle ebenso alt sind, wie die Göttermythen selbst, in denen z. B. ausdrücklich von Thors neolithischem Steinhammer erzählt wird. H. Aigner A. Aigner, Hallstatt. Ein Kulturbild aus prähistorischer Zeit. München. 8°. 1911 verficht nicht ohne Geschick den Gedanken, daß die Eisenbereitung älter sein müsse, als das Gewerbe der Kupferschmiede oder der Bronzegießer, da die Reduktion des Eisens viel einfachere metallurgische Prozesse voraussetze als jene, weshalb noch heute in Afrika sehr primitive Völkerschaften imstande sind, Frischeisen herzustellen, denen Kupfer und Bronze unbekannt sind.

Aus den Funden der Münchner Gegend läß sich diese Frage allerdings nicht entscheiden, da überall an den neolithischen Stationen unmittelbar das Steingerät von Kupfer und Bronze (Legierung von 9 Teilen Kupfer und 1 Teil Zinn) abgelöst wird. Ab und zu findet sich auch, namentlich in Flachgräbern mit Leichenbrand, ein Schmuckstück aus Gold, Silber und Bernstein. Damit ist, wie übrigens auch Doeberl Doeberl, Die Entwicklungsgeschichte Bayerns. mit mir übereinstimmt, mit Sicherheit der Handel mit den Mittelmeerländern erwiesen. Man vergesse doch nicht, daß es sich um das erste oder zweite Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, also um eine Zeit handelt, in der die phönikischen Schiffe schon bis zur Bernsteinküste fuhren, die Pyramiden längst gebaut waren, die sumerische Kultur schon längst verblühte, und unter dem Einfluß der ersten Völkerwanderungswelle, welche germanische Völker von der Oder nach dem Ionischen Meer, andere als Italiker auf die apenninische Halbinsel führte, schon die lächelnden Göttinnen der altgriechischen Kunst ihre Augen öffneten.

Wanderung und Handel setzen auch die gesamten Kupfer- und Bronzefunde voraus, da auf bayrischem Gebiet keine Kupfererze gewonnen werden (Kypros = die Kupferinsel – daher Cuprum – lieferte wieder vom Mittelmeer her der kupferhungrigen Welt das Metall, so wie heute Spanien und die United States), auch die Fahlerze des Unterinntales noch nicht entdeckt waren und Sinn, für die Bronzebereitung unumgänglich notwendig, in jener Ära überhaupt nur von den Zinninseln, also von England, besorgt werden konnte, Handel und Transport von Erzen in Massen setzt aber Wege voraus, und so ergibt sich aus der bloßen Tatsache, daß von der Bronzezeit B an, in der ganzen Münchner Umgebung aus den zahllosen Hügelgräbern, Nach meiner Sammlung der Materialien zu einer Bronzezeitkultur des Münchner Gebietes sind folgende Funde registriert: Wendet man sich gegen SW, so umgeben München folgende Funde: bei Lochham viele Hügelgräber, in Starnberg selbst ein Bronzezeitdolch. Der Pfahlbau bei Possenhofen hatte nach Birkner seine Blütezeit zur Bronzezeit (vgl. Birkner im »Bayerland« 1910). Besonders reich besiedelt war die südwestliche Umrahmung des Starnberger Sees. Zwischen Pöcking und Meising allein liegen 100 Hügelgräber, bei Traubing über 50, desgleichen bei Landstetten. Bei Stockdorf sind 18 erschlossen. Reich daran ist auch die Linie gegen den Ammersee. Bei Gilching wurden 11 Gräber geöffnet, bei Hochstadt 16, im Osterholz von Walchstadt 8. Argelsried lieferte ein Bronzebeil, das sich im Histor. Verein von Oberbayern befindet; im Dellinger Reisert, dem bekannten schönen Aussichtspunkt bei Weßling ist eine große Trichtergrube von 36 Schritt Umfang und 2,5 Meter eingesenkt, die für bronzezeitlich gehalten werden muß und offenbar dem Tierfang diente. Auch Untermenzing und Aubing in unmittelbarer Nähe von München lieferten Funde; ersteres Hügelgräber, letzteres Bronzegeräte, die sich in der Staatssammlung befinden. Der Münchner Stadtboden enthält in der Hirschau einen Reif, in der Herzogstraße 10 Bronzebeile (Staatssammlung), Bogenhausen ein Kurzschwert, in Nymphenburg bei der Fasanerie zwei Hügelgräber, in Thalkirchen im Isarbett ein Bronzebeil. Auch das Isartal war reich besiedelt, wie aus den vielen prähistorischen Resten um Königsdorf, südlich von Wolfratshausen, hervorgeht, ferner aus den Funden bei Pullach, den Bronzefunden auf der Römerschanze, die also um ein vielfaches älter ist als der Römereinfall (vgl. Abb. 78), und den Hügelgräbern bei Geiselgasteig, 6 davon liegen auch östlich der Isar (Kreuzpullach). Nördlich der Stadt reißen die Funde nicht ab. Die Garchinger Heide war von Bronzezeitmenschen besetzt. Die Gegend von Eching gegen Dietersheim zu birgt in großen Hügelgräbern Nadeln, Spiralen, Waffen und Schmuckteile der Bronzezeit Stufe B. In Dirnismanning wurde in bloß 40 cm Tiefe auch ein Skelett mit zwei Nadeln, einer Dolchklinge und einer Bronzezeitvase gefunden. Auch der Osten Münchens enthält Hügelgräber ähnlichen Charakters bei Deining. Zahllose Hügelgräber im Ebersberger Forst, ein Bronzeschwert der Stufe C bei Englschalking, obwohl hier die Funde im allgemeinen etwas seltener sind. Der Osten Münchens war schon damals weniger besiedelt. die Bronzeschwerter bei Friedberg b. Augsburg, dortselbst bei Lindenau sogar ein Fund von 20 Grabhügeln der Bronzezeit. In Todtenweis bestand eine gewaltige Siedelung mit Erdbefestigung und Wällen, innerhalb deren 25 Hügelgräber liegen. Bei Horgau b. Zusmarshausen wurde ein besonders merkwürdiger Fund aufgedeckt, der sich teils im Augsburger Museum, teils in der Münchner Staatssammlung befindet und in den »Beiträgen zur Anthropologie« (1906) ausführlich beschrieben ist. Dort lagen in 5 Hügelgräbern merkwürdige Bronzetierfigürchen (für ungarische Ochsen erklärt) und Lanzen. Im Kies des Lechs bei Lechhausen kam ein Bronzeschwert zutage, aus Augsburg selbst ein Bronzemesser. (Sammlung des histor. Vereins von Schwaben. Vide Beitr. z. Anthrop.Bayerns 1904.) Bei Fürstenfeldbruck an der Amper liegt ein Flachbrandgrab mit Beigaben aus der Bronzezeit D, bei Wildenroth a. d. Amper eine ganze Bronzezeitwohnstätte, aus Puch b. Bruck sind »Bronzezeitfunde« notiert; im »Birket« (eigentlich heißt es »Doschet«) bei Pasing sind 13 Hügelgräber vorhanden, (vgl. Abb. 77.) typisch bronzezeitlich sind, schon mit Gewißheit, daß der Boden kultiviert war, und der Straßen mit all ihren Begleiterscheinungen nicht entbehrte. Die Kultur der Bronzezeit bedeutete für den Urmenschen wieder einen großen Schritt in der Richtung zu uns, etwa den gleichen, wie das Auftreten des Crô-Magnon-Menschen im Paläolithikum; alle Funde jener Epoche sind von so hervorragender Arbeit, daß man in den Kreisen der französischen Archäologen mit Recht von diesem, etwa tausend Jahre dauernden Zeitalter als »le bel âge du bronze« spricht.

Von allen diesen Funden, deren allgemeine Würdigung man in Naues »Bronzezeit in Bayern« nachlesen mag, gehören jene in den unmittelbaren Bereich dieses Gedankens, welche die zusammenhängende Besiedelung und den Handelsverkehr des Münchner Stadtbodens beweisen.

Wenn von der Garchinger Heide bis Thalkirchen, von Bogenhausen bis Nymphenburg sich 13 Bronzesiedelungen heute noch, da drei Jahrtausende intensivster Kultur sicherlich schon Hunderte von Besiedelungsspuren hinweggeräumt haben, nachweisen lassen (viele Funde liefen, wie der zu Dirnismanning beweist, ganz an der Oberfläche), läßt sich an einer mehr oder minder zusammenhängenden Kolonie eines bronzezeitlichen Münchens wahrlich nicht zweifeln. Gestützt wird die Annahme durch den merkwürdigen Depôtfund, durch den in der Herzogstraße in Schwabing beim Ausheben von Fundamenten zehn Bronzebeile zutage gefördert wurden, vor den Toren der Stadt wohnte ein anderer, noch viel reicherer Händler, den ebenfalls ein vorzeitiger Tod an dem Verkauf seiner Schätze gehindert haben mag. Das Städtische Museum zu Schrobenhausen bewahrt diese 100 Bronzespangen auf, die man bei Pfaffenhofen einem unterirdischen Depôt entnommen hat. Solche Depôtfunde, die auch anderwärts vorkommen, werden in zweierlei Weise gedeutet; entweder als Nothandlung eines Ängstlichen im Kriege, oder als heimliches Warenlager eines Händlers. Im Münchner Fall deutet die Zahl, Art und Gleichartigkeit der Beile und Spangen nur auf das letztere, und damit ist ebenfalls erwiesen, daß jene Urzeit einen blühenden Handel besaß, also nicht ohne Reichtümer war.

Dieser Eindruck steigert sich, als die nächste Völkerwanderung eine Welle mediterraner Menschen über Bayern spülte und die fünfhundert Jahre Hallstattzeit mit ihrer üppigen, friedlichen, prachtliebenden, fast wie phönizisch oder semitisch anmutenden Kultur anhoben.

Um diesen Hallstattmenschen (vgl. Abb. 75) und die erste europäische Weltstadt, die er in dem verlassenen, oberösterreichischen Sacktal, das seiner Kultur den Namen gab, begründete, rankt sich mit Recht ein ganzer Kranz archäologischer Mythen; denn wirklich wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht, so steht diese fremde Lebensartung auf deutschem Boden da, mit ihrem Goldreichtum, den merkwürdigen Urnen, Bergwerken, Streitwägen, ihrem Städtebau, Gußstätten, Helmen und Halsbergen, Sicheln, Spinnwirteln, erstaunlichen Geweben, Fibeln, Elfenbeinschmuckstücken und rätselhaften Schriftzeichen.

Man macht es sich viel zu wenig klar, daß man in Hallstatt vor einem ebenbürtigen Gegenstück einer der alten Kulturen, etwa der von Troja oder des alten Reiches in Ägypten, oder der Sumerer steht, mit denen die Hallstatt-Kultur als Jüngstgeborene allerdings zeitlich nicht ganz zusammenfällt, wenn man sie etwa in die Zeit von 1200 bis 550 vor Chr. legt. Sehr wohl paßt sie aber in diese Reihe, wenn man darauf achtet, mit welchen Verspätungen der Sonnenaufgang der Kultur von Osten nach Westen vorschreitet, wie er im dritten und vierten Jahrtausend im Zweistromland beginnt und dann nach dem Nilreiche überspringt, um 1500 vor unserer Zeitrechnung in Mykene und Kleinasien, an der phönikischen Küste, aufflammt. Troja und Griechenland füllt die Lücke aus und leitet dadurch verführerisch auf den Gedanken, in den Hallstättern zugewanderte Südöstler zu sehen. Das Eisen ist offenbar, lange bevor der Europäer seine Bereitung lernte, ein Importartikel aus Vorderasien gewesen. Funde aus den ältesten Schichten des mesopotamischen Babylon beweisen, daß man es dort schon etwa 3000 Jahre v. Chr. verwendete. Besonderen Aufschluß über die Chronologie der Kulturentwicklung gewähren auch die Ausgrabungen von Schliemann im Hissarlik-Troja. Die älteste Schicht ist älter als 3000 Jahre v. Chr. und enthält neolithische Geräte. Um 2500 finden sich die ersten kupfernen Waffen, hierauf folgt die mykenische Schicht (2500-1000 v. Chr.) mit Bronzefunden und gar keinem Eisen. Um 1000 v. Chr. wird das erste Eisen offenbar vom Zweistromland importiert und von da ab bis zur griechischen Geschichtsära herrscht in wachsendem Maße das Eisen. Das alles spielt sich im Rahmen von sieben Städten ab, die immer wieder abgeblüht und von neuem begründet erscheinen.