|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Flyschgebirge, das unter dem Münchner Boden liegt, wird gewöhnlich von seiten der Forschung dem Tertiär zugerechnet. Wenn es trotzdem in diesem Werke teilweise schon mit den Gebilden der Kreidezeit zusammen behandelt wird, so geschah dies, weil seine Entstehung bereits am Ausgang der Kreide anhebt und die Übergänge sich nicht immer leicht feststellen lassen. Zwar im Allgäu gibt es Nummulitengestein (am Grünten), das seinen Petrefakten nach eigentlich dem Eozän angehört, aber unmittelbar auf der Kreide lagert, so daß hier der Flysch ausschließlich dem Tertiär zugehört; aber von hier ab gegen Ost bedeutet der Ausdruck Flysch nicht mehr eine geologisch begrenzte Formation, sondern nur eine gleichmäßige Gesteinsablagerung, welche, je weiter man nach Osten geht, immer älter wird, schon bei Tölz, am Inn und am Ruhpoldinger Teil kretazeische Formen in sich schließt Nach Guembel (Geologie von Bayern) ist der Flysch von Reit im Winkel der Lagerung nach zwar in den oberen Schichten eozänen Ursprunges, da er aber auch charakteristische Leitfossilien der Kreide einschließt (Inoceramen), muß seine Bildung schon zur Kreidezeit begonnen haben., und im Sandstein des Wiener Waldes, der, ein echtes und rechtes Flyschgebirge, ganz altkretazeisch ist. Immerhin ist der überwiegende Teil des in unser Gebiet fallenden Flyschgebirges unteroligozän, soweit er nicht dem Eozän angehört. Denn südlich des norddeutschen Oligozänmeeres bestand ein schmaler Festlandrücken, der von England bis Böhmen reichte und die deutschen Mittelgebirge mit umfaßte. An seinem Südrand war die große Schollensenkung eingetreten (vgl. S. 59), in der sich in einem Flachseekessel der Flysch niederschlug.

Ein ganz großes Drama der Erdgeschichte hatte sich abgespielt, bis es zu diesem Szenenwechsel gekommen war, und es hatte wirklich die »Morgenröte« ( Eozän) einer neuen Zeit gedämmert, die, wie jede neue Zeit, auf dem Leichen- und Trümmerfeld des Alten stand. Die Saurier waren mit Ausnahme der Krokodile und kleinen Echsen ausgestorben; von der Ammoniten tausendgestaltigem Heer lebten nur mehr zwei Gattungen ( Nautilus und Argonauta), von den Brandungsschnecken (Rudisten) war nichts mehr übrig geblieben, die Haarsterne ( Crinoideen) waren am Aussterben, ebenso die Brachiopoden.

Dagegen drängten nun neue Gestalten sich auf die freigewordenen Plätze. Die Säugetiere, die seit der Trias eigentlich nur vegetierten, in Gestalt weniger Beutler, harmloser Insektenfresser und einiger kleiner Raubtiere, beginnen sofort sich auszubreiten. Schon leben Paarhufer, auch sehr ansehnliche Rüsseltiere, Seekühe, Vorläufer der großen Raubtiere. Bald entstehen Fledermäuse, die Vorläufer der Wale – mit einem Wort: der wunderbare Prozeß der Eroberung aller Lebensräume, der den Sauriern im Mesozoikum die Herrschaft über die Erde verliehen hatte, wiederholt sich nun auf höherer Lebensstufe. Auch die Schnecken und Muscheln kommen jetzt zu ihrer höchsten Blüte, gegen die ihre heutige Vielgestaltigkeit nur mehr ein Nachklang und Überbleibsel ist. Die Pflanzenwelt tritt in die Phase ihrer höchsten Entfaltung und berechtigt mit ihrer Entwicklung im Miozän zu dem merkwürdigerweise von der Botanik nicht genügend beachteten Satz, daß sie den Höhepunkt ihrer Gesamtentwicklung überhaupt bereits überschritten zu haben scheint. Und noch eine Tiergruppe tritt nun aus dem Dunkel eines unbeachteten Seins plötzlich zu der Geltung hervor, eine »gesteinsbildende Macht« zu sein, die Felswände von Hunderten Meter Höhe aufbaut. Das sind die Nummuliten, jene Foraminiferen, die im Eozänmeer von England bis Afrika und zum Himalaja, Hinterindien bis Australien und Neuseeland in merkwürdiger Übereinstimmung mit dem einstigen variskischen Faltenwurf der Erdrinde in seltener Gleichförmigkeit die Flachseeküsten mit Formen bevölkerten, deren größter Durchmesser mit 6 cm etwa das hundertfache der größten Foraminiferen von heute betrug. Es waren also Riesenformen in dem Verhältnis, wie wenn damals Menschen von 200 m Höhe gelebt hätten! Dazu lebten sie in derartigen Mengen, daß ihre zu Boden sinkenden Kalkschalen, durch wenig Kalkschlick verkittet, ein Gestein bildeten, das (wenigstens in den eozänen Nummulitenkalken des ägyptischen Mokattam, die ich untersucht habe) reichlich Coccolithoporiden einschließt. So entstehen die harten, oft mehrere hundert Meter dicken, bankigen Nummulitenkalke, deren Wände auch das Münchner Becken umsäumen. Imkeller H. Imkeller, Die Kreide- und Eozänbildungen am Stallauer Eck und Enzenauer Kopf bei Tölz. Ein Beitrag zur Geologie der bayerischen Alpen. München, 8°, 1896. hat in seiner schönen Abhandlung über den Alpenrand bei Tölz die wahrhaft wunderbar reichen Aufschlüsse im Eozän des Enzenauer Grabens beschrieben, wo in den Marmorbrüchen eine unbeschreibliche Fülle von Nummuliten inmitten einer reichen Fauna von Krebsen, Seeigeln (besonders charakteristisch für das Eozän ist Conoclypeus conoideus) aufgeschlossen ist.

Ein anderer Fundort, dessen Profil E. Fraas mitgeteilt hat, befindet sich bei Neubeuern am Inn und hat für eine Geschichte des Münchner Bodens schon deshalb besondere Bedeutung, weil die Werksteine der Sinninger Granitmarmorbrüche in vielen Münchner öffentlichen Bauten Verwendung gefunden haben. Sehr schön sieht man hier zugleich in die Vorgänge hinein, welche diese ersten Erhebungen am Rande des Münchner Beckens geschaffen haben. Man sieht, wie ungeheuerlich aufgefaltet und gestört diese ursprünglich wagrechten Schichten sind, außerdem, in welcher mannigfachen Ausprägung hier die Bildungsverhältnisse vom Ende der Kreide an über das Eozän bis zum Flysch abwechselten. Der Felsen von Neubeuern, welcher das Schloß trägt, besteht aus festem, eisenhaltigem Nummulitensandstein. Daran schließen sich gewesene Dünen, heute weiche, sandige Mergel an, erfüllt von großen Nummuliten und Versteinerungen, besonders Austernbänke, Spatangiden und andere Seeigel; darunter auch der bereits genannte Conoclypeus. Gelegentlich vorhandene Haifischzähne, Schnecken, Nautilusarten, Korallen und Krabben geben unserer Phantasie weitere Anhaltspunkte, sich das Bild der Münchner Gegend um den Übergang von der Kreide- zur Neuzeit auszumalen. Hier findet sich dann auch, in großen Steinbrüchen abgebaut, der Granitmarmor (den man jetzt besonders im Treppenhaus und an den Säulen der Pinakotheken studieren kann). Er erscheint wie ein Granit, grau und hell, erweist sich aber bei näherer Betrachtung als das Material eines mächtigen Kalkriffes, gebildet aus kleinen, kugeligen Kalkalgen ( Lithothamnien), zwischen denen ein schlammiges Bindemittel (Ton) liegt, in dem zahlreiche Nummuliten eingeschlossen sind. (Vgl. Abb. 10.)

Alle diese Bildungen deuten auf eine Flachsee, einen relativ schmalen Meeresarm zwischen dem Atlantischen und Stillen Ozean, der auch an den Alpen vorüberzog. Vieles von den Sedimenten dieses seichten Meeres, dessen Ufer wohl von München an allen Stellen sichtbar waren, dessen blaue Gewässer die Glut eines südlichen Himmels widerspiegelten (die Nummuliten sind Warmwasserformen), ist infolge ihrer Jugendlichkeit und durch die ihnen folgenden Ereignisse überhaupt nicht mehr verfestigt worden. Wohl gab es noch jahrtausendelang nach ihnen Meeresbedeckung, aber nur mehr relativ geringfügige Sedimente, und dann folgten nur mehr Süßwasser-, Sumpf- und Landbildungen, die nur noch wenig Material niederlegen. Infolgedessen sind die tertiären Kalke und Sandsteine, also die Gebirge des Eozäns, der Flysch- und Molassezone zumeist weich (geeignet als Bausteine), oft sogar gar nicht verfestigte Sande, Tone und Mergel. In dieser Form, als Nummulitenkalke, Sandsteine, da und dort als Granitmarmor, Mergel (Zementmergel) und freier Sand, muß das Eozän auch unter München ausgeprägt sein und kann in schief gerichteten und gefalteten Schichten, da es von der Gebirgsbildung mit erfaßt wurde, mehrere hundert Meter der Tiefe nach erfüllen.

Die Gebirgsfaltung setzte zwar im Eozän auf der Hochebene selbst noch nicht ein; auch im eigentlichen Alpengebiet beschränkt sie sich nur auf ähnliche vorbereitende Vorgänge, wie wir sie eigentlich seit der Karbonzeit, energischer vor sich gehend, seit der Kreidezeit verfolgt haben.

Erst am Ende des Eozäns und bei Beginn der Oligozänzeit tritt die für die gesamte Alpenbildung wichtigste Phase ein. Die früher durch leise Prozesse schon gelockerten Schollen stauchen sich jetzt auf einmal durch einen Schub von Süden her auf, werden übereinander geschoben, hoch empor gepreßt und mehrfach an 100 km weiter nördlich transportiert. Schollen aus dem Pustertal finden sich dann in der Nordrandkette wieder (die Benediktenwand wird z. B. als eine solche angesehen), die so lange Zeit rätselhafte »Überschiebung« beginnt im Oligozän und wird bis zum Miozän beendet.

Der gleiche Prozeß, den man an den Sedimenten des Triasmeeres verfolgen konnte, setzt wieder ein mit den Ablagerungen der Flyschzone. Unmittelbar nach ihrer Deponierung werden sie auch schon aufgefaltet. Gerade an ihren weichen, plastischen Massen fand die erdbildende Kraft ein besonders dankbares Betätigungsfeld: sie wurden zerknittert, verbogen, aufgeblättert und gefaltet wie die Blätter eines Buches. Jetzt erfolgte die erste Aufwölbung der Hochebene, die das Eozänmeer hinausdrängte; dann kam das mechanisch unvermeidliche (in der Geologie nur von Heim genügend berücksichtigte) Zurücksinken, das eine oligozäne Transgression zur Folge hatte. Nummulitenkalke und Flysch wurden abgetrennt von dem eigentlichen Gebirgsland und für sich gefaltet im Osten; im Westen dagegen so energisch in den Strudel der Ereignisse gezogen, daß sozusagen keine Schichte mehr ungestört blieb. Im Mittellandstrich, zu dem das Münchner Feld gehört, halten sich beide Erscheinungen den Wagbalken; der Flysch, das Eozän und die Kreide, teilweise sogar noch der Jura (Liaskalke), wurden tief aufgewühlt, wie nach rückwärts (also nach Süden) gebogen, und von triassischem Material überlagert.

So kommt es, daß fast alle Voralpenberge mit Hochgebirgscharakter (vom Wendelstein bis zum Ammergebirge in unserer Zone) auf einem Sockel jüngerer, manchmal jüngster Gesteine ruhen; so entstand eine Komplikation des tektonischen und des geologischen Baues, der das bayrische Hochland mit seinem besonderen Reiz der Mannigfaltigkeit schmückte, die aber in Kürze darzustellen über die Kraft geht, so daß ich fürchte, daß es mir nicht gelungen ist, ein nur annähernd übersichtliches Verständnis dafür zu erwecken.

Von den Alpen ging eine Art Weltrevolution aus, die sich fortschreitend im Verlauf des Tertiärs gegen Osten verbreitete und nach und nach alle großen Kettengebirge von heute nach sich zog. Dadurch wurde ein uraltes, auch in unseren Betrachtungen schon seit vielen Seiten immer wieder die Münchner Verhältnisse beeinflussendes Gebilde beseitigt, nämlich der Weltozean Thetys. Von da ab, als das »Dach der Welt«, der Kaukasus, die Alpen, der Apennin, die Pyrenäen aus ihm emporstiegen, wie um das große Gesetz des Schollengleichgewichts zu bekräftigen, ist er als Weltmeer verschwunden und zurückgedrängt auf das kleine Mittelländische Meer, das heute noch als sein letzter Rest erscheint.

Ein flachgründiges Überbleibsel der Thetys war auch der Meeresarm des Münchner Oligozäns, in den von großen, alpinen Strömen mit starkem Gefälle aller Erosionsschutt der Nordabdachung der Alpen geleitet wurde. Dieses Meer brandete an den Küsten der Tölzer Berge (es finden sich dort in den Tälern der verschiedenen Lainen Brandungskonglomerate). Die Flüsse der Alpen konnten daher nur kurzen Lauf, sie mußten notwendigerweise ein um so steileres Gefälle besitzen. Hand in Hand damit ebenso intensive Erosionskraft. Wieleitner H. Wieleitner, Schnee und Eis der Erde. Leipzig 1913, 8°. gibt Zahlen, durch die man sich anschauliche Vorstellungen von der dadurch erzielten Denudation machen kann. Die Erosion erniedrigt bis zu Höhen von 600 m das Gebirge erst in 14 300 Jahren durchschnittlich um einen Meter. In Höhen von 1800-2400 m arbeitet sie rascher. Zur Erniedrigung der Kammhöhe um einen Meter braucht sie nur 11 000 Jahre. In Höhen von rund über 3000 m verlangsamt sich das auf 4000 Jahre.

Da man nun aus gewissen Anzeichen Grund hat zur Annahme, daß von der Kammhöhe der Alpen an 10 000 m fortgenommen worden sind und der Großteil dieser Leistung in das Tertiär fallen muß (weil dem gesamten Diluvium auch die ausschweifendste Schätzung nicht mehr als eine Million Jahre zubilligen kann), so hat man doch gewisse Anhaltspunkte dafür, um die Länge der Zeit, die seit dem Oligozän verflossen ist, und die Mächtigkeit der tertiären Berggewässer zu beurteilen. Einer dieser beiden Faktoren muß außerordentlich gewesen sein.

Dieser Erosionsschutt lagert als Molasse in dem oligozänen Münchner Becken. Er war es, der die entstandene Mulde (vgl. S. 73) hauptsächlich auffüllte.

Woraus bestand dieser Erosionsschutt? Das ist mit Sicherheit und unschwer zu sagen. Aus den zerriebenen Gesteinen der Hochalpen. Und zwar kommen im Unteroligozän viel weniger die Kalkalpen (sie waren zum größten Teil noch nicht an Ort und Stelle), wie die kristallinischen Massive in Betracht. Von ihnen führten die Ströme das tausendfach zerkleinerte Schuttmaterial herunter und lagerten es in der Flachsee als Sand, weiter draußen als Schlamm (toniger Schlick) ab. Demzufolge besteht die oligozäne (auch noch die miozäne) Meeresmolasse aus Sandstein oder sogar noch aus losen Sanden, die bald sehr grobkörnig sind ( Graupensand), was sich sehr wohl mit dem kurzen Lauf der Flüsse eint, bald wieder, weit draußen in der heutigen Ebene, durch den Wellenschlag zerrieben und fein ( Pfohsande In sonstigem schwäbischen Gebiet unterscheidet man im Bodenseegebiet einen untersten Horizont als Austernnagelfluhe- und Citharellenschichten, weiter nördlich (in der Ulmer Alb) als »jurassische Nagelfluhe«. Höher liegt die Erminger Turritellenplatte, dann jene des Rorschacher Bausandsteins, die als Tiefseebildung anzusprechen ist. Hierauf folgen die echten Strandbildungen entlang dem Donaurand (Küste des oligozänen Meeres), mit den ins Miozän reichenden Gesimssanden (vgl. S. 66). Als Leitfossilien gelten in Schwaben: Ostrea crassissima, Cardium commune, Turritella turris, Balanis pictus, Tapes Ulmensis und Haifischzähne. (Nach Th. Engl, Geolog. Exkursionsführer durch Württemberg. Stuttgart 1911, 8°).) und Gesimssande, weil sie oft kalkreichere, mergelige Lagen in sich bergen, die dann bei ihrer schwereren Verwitterung gesimsartig vorkragen, oft aber auch Konglomeratcharakter tragen, was auf besondere Verhältnisse hinweist. Es müssen gleich nach der Alpenerhebung gewaltige Überschwemmungen und Hochfluten eingesetzt haben, die das gelockerte und zertrümmerte Gesteinsmaterial mit Schlamm und Kalksand noch unverarbeitet zu Tale brachten. Das Schuttmaterial der Bergabhänge und Täler wurde bei diesen Katastrophen, die wir uns sehr großartig denken müssen, ins Meer gerissen. Großartig müssen sie deshalb gewesen sein, weil diese (im besonderen ist die Schweizer Meeresmolasse damit ins Auge gefaßt) Konglomerate viele hundert Meter dick, die einzelnen Steine außerordentlich groß (also die sie bewegenden Wassermassen sehr gewaltig) sind. Es fehlen in dieser zu einer lockeren Nagelfluhe verkitteten sog. unteren Meeresmolasse fast alle Versteinerungen, was auf ein wenig besiedeltes, weil viel aufgestörtes Meer schließen läßt. Die ab und zu vorhandenen Austern, Natica, Cythereaarten und anderen Muscheln sind vornehmlich solche, die in Trübwasser zu existieren vermögen; sie bestimmen das Alter dieses fruchtbarsten Schweizer Gebietes, das vom Elsaß und Basel bis ins tiefe bayrische Becken übergreift, als mitteloligozän und läßt sie sich sofort an den Flysch anschließen.

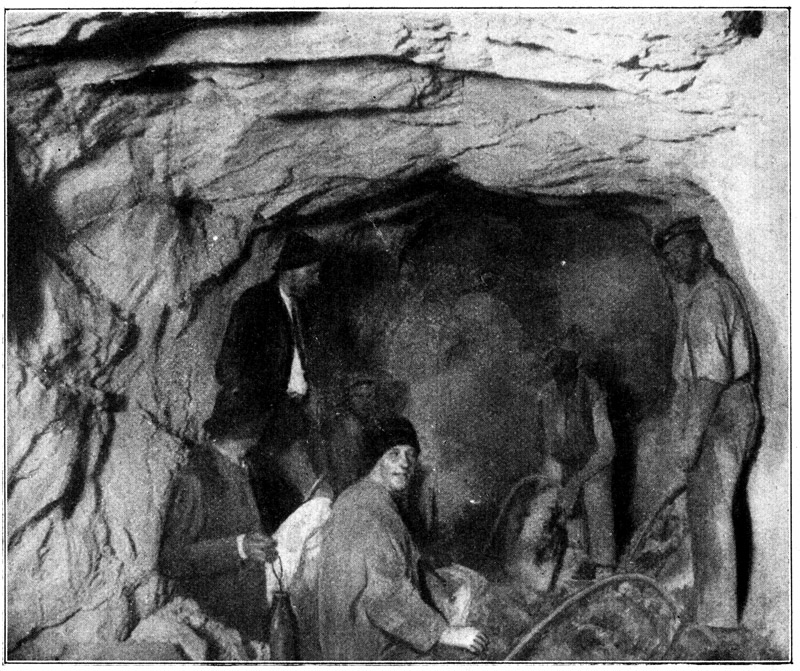

Abb. 18. 700 Meter unter dem Boden Münchens. Der Charakter der oberoligozänen Molasse unter der oberbayerischen Hochebene. Bohrstollen in dem Kohlenbergwerk von Hausham. (Originalaufnahme von Frau Dr. A. Friedrich.)

Die Molasse erscheint demnach als eine unmittelbare Konsequenz der Gebirgsbildung, die uns die Berechtigung gibt, auch als Hangendes aller großen Auffaltungen der Vergangenheit, die zu unseren Füßen begraben sind, stets eine solche Schuttmasse einzuzeichnen (vgl. Abb. 9). Drei dieser Konglomerate ruhen bereits unter der Molasse, von denen jene, die unter den Tonschiefern der oberkambrischen Thetys liegt und aus dem Erosionsmaterial des archäischen alpinen Kernes zusammengesetzt ist, noch am ehesten ähnlichen Charakter wie die Meeresmolasse haben mag; die anderen tragen limnischen Charakter, wie er auch der oberen Molasse des Tertiärs zukommt.

Über die Tektonik und Versteinerungen der oberbayrischen Meeresmolasse sind zahlreiche Aufschlüsse gesammelt worden durch Tiefbauten und Kohlenbergwerke am Gebirgsfuß, so daß sich ein viel befriedigenderes Bild von diesem Teil des Münchner Untergrundes entwerfen läßt, denn von jedem der bisher betrachteten.

Guembel, Weithofer, Koehne u. a. haben gezeigt, daß in der oberbayrischen Molasse zwischen Salzach und Lech drei Hauptfaltenzüge verlaufen. Die südliche, aus Cyrenenschichten und »unterer bunter Molasse« bestehende Auffaltung reicht aber nur bis an den Kochelsee, wo sie an einer vorspringenden Alpenstaffel abstößt. Die mittlere, die als untere Meeresmolasse und als brackische Cyrenenschichten bei Tölz zutage tritt, reicht bis zum See. Die nördliche verläuft bis zur bayrischen Grenze. Von ihnen ist namentlich die mittlere Faltenzone durch die Haushamer, früher Miesbacher Grubenbaue, in etwa 15 km Erstreckung aufgeschlossen. In drei Förderschächten sind hier Profile bis etwa 800 m Tiefe aufgenommen worden und ein genaues Bild der oberbayrischen Erdrinde entworfen.

Um 1911 wurde dazu für Zwecke der oberbayrischen Überlandzentrale bei Miesbach im Leitzachtal noch ein etwa 7 km langer Wasserstollen quer auf die Molasseablagerungen getrieben, durch den die gesamte Schichtenfolge des oberen Oligozäns und unteren Miozäns im Voralpenland zur Anschauung gebracht wurde.

Außerdem haben die Aufnahmen der staatlichen Braunkohlengruben von Penzberg und Peissenberg genaue Aufschlüsse gewährt, so daß das Tertiär des Münchner Beckens zu den beststudierten Teilen der Erdrinde gehört.

Wenn man aus den auf diesem Weg erlangten tausendfachen Detailkenntnissen jene Einzelheiten heraushebt, die im Rahmen unseres großen Zieles von Bedeutung sind, so mag es vor allem die Tatsache sein, daß die Molasse eine Mächtigkeit von 800-1000 m besitzt. Die Reihenfolge der Schichten im Leitzachstollen setzt diese Zahl (vom Liegenden zum Hangenden) in folgender Weise zusammen: 1. Bausteinzone, 2. Cyrenenschichten (Brackisch – identisch mit dem Hangenden der Haushamer Flöze), 3. Penzberger Glassande, 4. Bromberger Schichten (graue Mergel mit Turritellen, Cyprinen usw.), zusammen etwa 320 m mächtig, 5. Wieder Cyrenenschichten (entsprechend den Penzberger Flözen) etwa 150 m mächtig, 6. Eine Störungszone von 250 m, bestehend aus Cyrenenschichten, weichen Fleckenmergeln (jüngere bunte Molasse) und fast lose Quarzsande, 7. Obere Meeresmolasse mit Sanden, etwa 435 m mächtig, bereits miozän, 8. Obere Süßwassermolasse mit Landschnecken. Zusammen entfallen auf die marine und brackische Molasse 1150 m, von denen man etwa 200 m der Störungszone abziehen darf. (Vgl hierzu K. Weithofer, Über neuere Aufschlüsse in den jüngeren Molasseschichten Oberbayerns. Verhandlungen der Geolog. Reichsanstalt. Wien 1912.) Das Oligozän und Miozän umfaßt demnach eine außerordentliche Zeitspanne, in der überaus bemerkenswerte Naturkräfte am Werke waren.

Die Haushamer Molassebildungen, die mir durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Bergrates Weithofer aus wiederholter eigener Anschauung bekannt wurden, umschließen nebst vielen geringen auch zwei bauwürdige Pechkohlenflöze (Großkohl und Kleinkohl), welche höchst Vielsagendes über die Störungsvorgänge verraten, denen der Untergrund des Münchner Beckens ausgesetzt war und noch ist (vgl. Abb. 18).

Nicht nur, daß der Südflügel dieser Flöze überkippt ist, also von einer ungeheuren Pressung von den Alpen her weit über die Mulde, in der die Flöze liegen, nach Norden überschoben wurde, sondern das ganze Gebiet ist außerdem noch von zahlreichen Verwerfungen durchzogen, daß die Schichten oft wie Schuppen übereinander gepreßt sind. Die zwei Flöze, welche abgebaut werden, verlaufen streckenweise parallel und sind 5-9 m voneinander entfernt. Sie sind oft in ansehnlichem Winkel aufgerichtet, so daß der Abbau schon dadurch sich höchst mühevoll gestaltet. Ihre Mächtigkeit beträgt selten mehr denn einen Meter und man ist vielenorts gezwungen, vor Ort sich liegend durch enge Gänge von nur 60-80 cm Weite, die steil abfallen, hindurchzuschieben und kletternd von Stempel zu Stempel Halt zu suchen. Immer wieder trifft man hierbei zerknickte Stempel, als Zeichen, wie intensiv die Kohle »arbeitet«. Es herrscht ein außerordentlicher Gebirgsdruck, der auch von Zeit zu Zeit den Stinkstein und harten Kalkmergel hereindrückt und Anlaß zu plattigen Ablösungen des Hangenden, und dadurch zu Unglücksfällen gibt. Am 21. Dezember 1910 erfolgte durch die enorme Gebirgsspannung ein 200 m langer Zusammenbruch mit solcher Gewalt, daß das dadurch erzeugte Erdbeben von den seismographischen Apparaten Münchens aufgezeichnet wurde; ähnliches ereignete sich am 21. August 1912 und 12. Dezember 1912. Näheres hierüber in K. A. Weithofer, Über Gebirgsspannungen und Gebirgsschläge. Jahrbuch der Geolog. Reichsanstalt. Wien 1914.

Diese Gebirgsschläge wären nicht möglich, wenn nicht der einseitige Schub nach wie vor im alpinen Gestein des Vorlandes andauern würde, als sicheres Zeichen, daß die Alpenfaltung noch immer nicht beendet ist. Sie gibt sich schon rein äußerlich an den zahlreichen Erdbeben kund, die den ganzen Alpenzug Jahr um Jahr durchschüttern und meist auch in München merkbar sind. Sie brauchen keineswegs immer so katastrophal aufzutreten, wie das große, noch in allgemeiner Erinnerung stehende Erdbeben von Klagenfurt; dem aufmerksamen Wanderer in den Hochalpen treten allerorten auch sonst die Zeugnisse von Wandspaltungen, Schichtenlösungen und Felsschlägen als Folge dieser kleinen Beben entgegen. Im Münchner Ausflugsgebiet sei nur an solche Erscheinungen am Wendelstein, ganz besonders an den »Durchschlag« am Weg vom Lafatscher Joch zum Halleranger Haus erinnert.

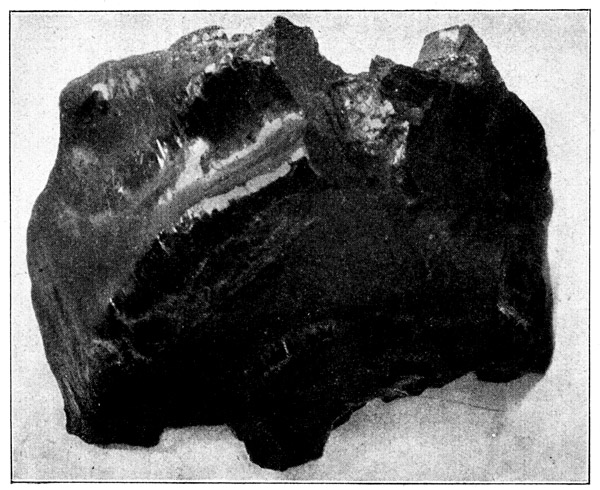

Abb. 19. Muschelablagerung aus den Cyrenenschichten in der oberbayerischen Braunkohle als Beweis der brackischen und teilweise auch Süßwassernatur der Waldsümpfe, in denen sich diese Kohle bildete. Das erdige Kohlenstück ist im Profil aufgeschlagen, so daß man die Muscheln im Querschnitt sieht. Ihre große Zahl verrät, daß hier der Schlammgrund eines Weihers vorliegt, in dem sich Generation um Generation toter Bivalven anhäufte. (Original im Bergwerk zu Hausham.) [Näheres s. S. 73.]

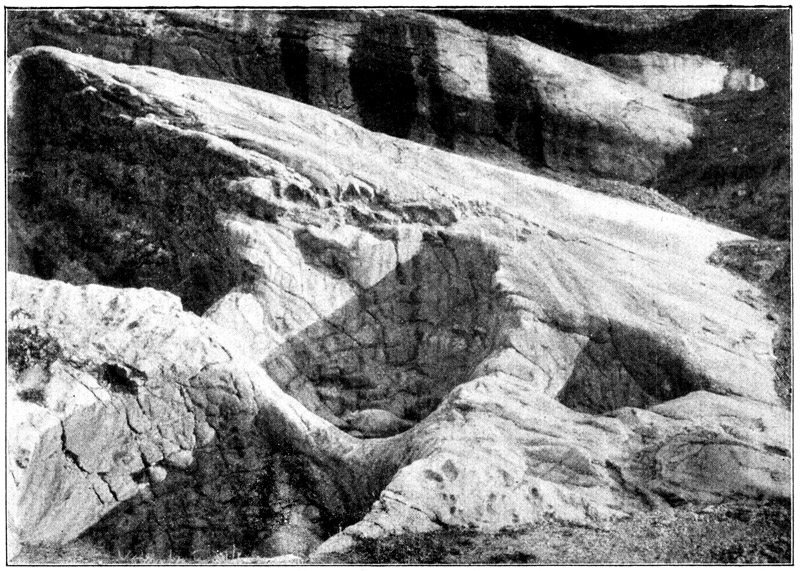

Von diesen Störungen wurde ein relativ weiches Gestein erfaßt, als sie die Molasse angriffen. Dadurch kam es in ihr zu viel weitergehenden Aufstauchungen und Dislokationen als im zentralen Kern der Alpen selbst. Als Gesteine kommen dabei in Betracht vorwiegend Kalke, Mergel, Sande und Sandsteine.

In der immerhin ansehnlicheren Senke des bayrischen Voralpengebietes schlugen sich im Mitteloligozän Sande, Tone und Kalke nieder, deren Leitfossil die schöne Auster Ostrea callifera ist. Dieses Meer wurde von den schon mehrfach erwähnten ungeheuren Stromeinbrüchen des Gebirges ausgesüßt, da es vom Verkehr mit dem Weltozean ziemlich abgeschnitten war. Daher liegen schon im Oberoligozän brackische Schichten und sogar Süßwasserkalk Süßwasserkalke sind See- und Sumpfablagerungen von geringer Mächtigkeit, in denen als Kalkbildner nur Conferven und Characeen in Betracht kommen. Ueber die Rolle der ersteren s. meine Abhandlung: Francé, Die Flora des Gánóczer Confervites. (Mitteil. der K. ung. geolog. Gesellsch. 1896.) darüber. Da in ihnen massenhaft als Leitfossil die Muschel Cyrene semistriata eingeschlossen ist, werden diese Kalke und Mergel mit Recht als Cyrenenschichten bezeichnet. In Hausham erblickt man oft dieses »Muschelblatt« über seinem Kopf mit Hunderten von Muscheln gespickt (Abb. 19). Die Pechkohle von Penzberg, Peissenberg und Hausham ist an diese Cyrenenschichten gebunden.

Über ihnen liegt die obere Meeresmolasse und wieder ein Süßwasserhorizont, der reichlich Helix sylvana einschließt. Von diesen » Sylvanakalken« (oberer Süßwasserkalk), die im allgemeinen etwas lichter und weicher sind, als die unteren Süßwasserkalke, nimmt man an, daß sie Kalksinterabsätze aus Quellen (im Westen auch aus heißen Quellen nach Art der Karlsbader) sind. Ihr Material ist übrigens nicht immer Kalk, oft genug Mergel und Ton, auch (gegen das südliche Oberschwaben) reiner Sand, der nach den vielen zapfenförmigen Einschlüssen den Namen Zapfensand erhalten hat. Versteinerungen führt dieses obermiozäne Material kaum, außer den genannten Weinbergschnecken und einer Art » Blätterkohle«, in der man fast immer das dreinervige Blatt des Zimtbaums unterscheiden kann. In den oberen Lagen folgt dann allenthalben jener weiche, mergelreiche Sand ( Flinz), den die Münchner Brauereibrunnen angebohrt haben.

E. Fraas E. Fraas, Szenerie der Alpen. 8°, 1892, S. 280 gibt hierfür eine sehr übersichtliche Tabelle, welche den tertiären Münchner Untergrund in seinem Aufbau auf das klarste so verständlich macht, daß ich nicht umhin kann, sie mutatis mutandis hierher zu setzen:

Wenn ich dieses Bild im einzelnen noch ausmalen darf, so möchte ich einiges über die sehr vielsagenden Lagerungen hinzufügen, die durch den Peissenberger Kohlenbergbau erschlossen wurden:

Im Vorland erheben sich gleichsam als Schaugerüste der Alpen vereinzelte, fast 1000 m Seehöhe erreichende Bergzüge (Auerberg, Peissenberg, Taubenberg), welche, aus tertiärem Material aufgefaltet, nach einer bestechenden Ansicht Guembels bei den tertiären Krustenbewegungen an dem noch stehenden Wurzelstock des vindelizischen Gebirges aufgestaucht sind. Manche von ihnen durchbrechen heute noch die glazialen Decken (dies gilt namentlich für den Peissenberg), andere stecken als Aufwölbungen unter ihnen (so erklärt sich z. B. die beträchtliche Seehöhe (700 m) der Ammerseeufer).

Am Auerberg ist nun die obere Meeresmolasse, welche an diesen Gebirgsbildungen hauptsächlich beteiligt ist, in eine große Falte zusammengebogen; sie schließt dadurch auch die jüngere Molasse ein und zieht dann zum Peissenberg. Als Zeugen ihres Alters birgt sie bei Stötten eine prachtvolle Bryozoenbank und im Stöttner Graben in Sanden eine reiche Meeresfauna, sowie auch Reste von verkohlten Baumstämmen ( Lignit).

Der Peissenberg selbst besteht aus der mittelmiozänen Meeresmolasse, auf die sich im Süden eine limnische Nagelfluh lagert. Man erkennt sie gut im tief eingeschnittenen Ammertal. Der Bergrücken ist fast ganz mit dem Schutt der Eiszeit wie mit einer löcherigen Decke umhüllt: nur am Gipfelrücken stehen, steil aufgerichtet, als Beweis der enormen Faltung, die festen Konglomeratbänke der Molasse selbst an.

Was sich an einzelnen Aufschlüssen im Ammertal und Kohlgraben verrät, ist wie in einer Übersichtszeichnung aufgeschlossen, wenn man in das staatliche Bergwerk Peissenberg, das seit 1836 besteht und mit einer Kohlensortieranstalt verbunden ist, einfährt.

Der Unterbaustollen durchörtert zunächst Schutt, Sandsteine, Mergel, Stinkstein mit Land- und- Süßwasserkonchylien, die in Kalk eingebettet sind, dann Mergel mit Cyrenen, auffallend weiße Sandsteine und gelangt dann gleich zu mächtigen, fast 1-1,5 m reiner Pechkohle führenden Flözen im Beginn der oberen Meeresmolasse. Auch hier ist das Abbaufeld durch Verwerfungen gestört und aufgestellt wie in Hausham.

So wie dort lassen sich auch hier im Hangenden Eichenblätter sammeln, im Liegenden große Malermuscheln ( Unio) und dicke Austern im Sandstein. Die oberoligozänen trefflichen Zementmergel, auf welche der Abbau wiederholt stößt, werden sogar ausgenützt. Die Kohle selbst findet sich in den Cyrenenschichten, über denen obere Meeresmolasse und Sylvanakalke, dann weiche, mergelreiche Sande lagern. Ab und zu trifft man auf bituminösen Stinkstein, welcher mit dem Sandstein und den kohligen Mergeln die Flöze begleitet, die eine von einer mageren Steinkohle nicht zu unterscheidende gute Kesselkohle (Abb. 20) mit etwas Schwefelkies von 6527 max. W. E. liefern.

Allenthalben bot der Bergbau eine reiche Flora und Fauna, aus der sich das Bild des oligozänen Münchner Beckens farbig und plastisch erhebt. Austern, Mießmuscheln, Wandermuscheln, Sumpfschnecken, Kreisel-, Schließmundschnecken und Weinbergschnecken deuten auf eine seichte Meeresbucht, die sich allmählich aussüßt und zu einem pflanzenreichen Sumpf wird, in dem sich in buntem Gemisch ein Dickicht von Feigen- und Zimtbäumen, Faulbaumsträuchern, Nußbäumen, Eichen und Birken erhebt, zwischen dem große Adlerfarne und Sauergräser wuchern, während an stillen Armen Lotosblumen Idyllen in dieser grünen, halb tropischen Wildnis Im Besonderen ergab die Fauna von Peissenberg: Dreissena, Ostrea, Mytilus, Arca, Cytherea, Cyrene arcuata, Corbula, Dentalium, Neritina, Paludina, Melanopsis, Cerithium, Cyclostoma, Buccinum, Planorbis, Helix, Clausiliaarten. Als Spezialitäten: Arca Guembeli, Cytherea subercynoïdes, Cerithium Sandbergeri. In den Cyrenenmergeln auch die 2 m lange rätselhafte Daemonhelix Krameri, in den Zementmergeln ein prachtvoller Stachelflosser ( Ephippites Peissenbergensis vov. gen.). (Vgl. Ammon in den Geognost. Jahresheft. 1900.) Die Flora umfaßt vorwiegend Arten von Cassia, Cinammomum, Juglans, Quercus, Sapindus, Dryandroides, Nelumbium, Pteris, Cyperus, Chara, Ficus, Acerates, Rhamnus, darunter Ficus Martiusi, Acerates Guembeli usw. einschieben.

Abb. 20. Haushamer hochglänzende Pechkohle als Beispiel der hochwertigen Braunkohle im Untergrund der Münchner Hochebene. (Original.)

Es besteht also große, eigentlich völlige Übereinstimmung mit den Verhältnissen von Hausham, so daß in weiter Verbreitung die gleichen Lagerungen auch unter dem Münchner Untergrund selbst angenommen werden können, abgerechnet hierbei die lokale Bedingtheit der Braunkohlenwälder und die gegen die Ebene zu ausrollenden Bodenwellen. Näher zu München bestehen verschiedene Aufschlüsse, welche das Behauptete erhärten können. Wenn die mitteloligozäne Molasse von Hausham meist Sande und Gerölle (aus Gneisen und Glimmerschiefern) führt, welche kleine Flöze in sich schließen und von Meeresmuscheln ( Cardium) und brackischen Formen ( Cyrenen) durchsetzt sind, gewinnt man auch da den Eindruck eines ganz seichten Meeresarmes, in den maßlos viel Erosionsschutt durch sich immer wieder folgende Hochwässer herabgeschleppt wurde, bis er ausgesüßt war, worauf dichte Wälder an seiner Stelle grünten. Diese marine Molasse streicht aber auch noch zwischen Schäftlarn und Rimslrain an der Isar (also ganz nahe zu München), ebenso bei Tölz aus; sie besteht auch hier aus Sandsteinen, die Herzmuscheln ( Cardium), Corbula, Natica-Arten und dergleichen führen. An anderen Stellen trifft man hier aber auch wieder die im Brack- und Süßwasser gebildete obere Molasse. Und an zahlreichen Brüchen kann man erkennen, wie diese Massen noch im Diluvium durcheinander geschoben wurden.

Faßt man alles zusammen, so ergibt sich also etwa folgendes Bild. Die Meeres- und Brackwassermolasse keilt von der Schweiz gegen Oberbayern zu aus und hört in Oberösterreich wirklich auf. Im Allgäu wurde sie so mächtig von der Gebirgsbildung erfaßt, daß sie sogar noch ins Hochgebirge hinein gefaltet wurde. In Oberbayern wurde sie an einem im Norden liegenden Riegel noch immer zu so ansehnlichen Bergkuppen, wie der Auerberg, Peissenberg, Taubenberg, Irschenberg, aufgestaucht. Zwischen diesem und dem Alpenfuß war die Niederung am ansehnlichsten. Das von Westen eindringende Meer hielt sich hier zwischen Lech und Salzach am längsten und setzte die versteinerungsreiche ältere Meeresmolasse ab. Aber die großartigen Flüsse, die sich aus dem Alpengebiet brausend darein ergossen, verwandelten diese See bald in einen Brackwassersumpf (Oberoligozän), in dem Sumpfwälder, teils nach Art der Taxodienwälder der amerikanischen Swamps (Föhren sind erhalten in dem kleinen Bergwerk von Groß-Weil bei Schlehdorf), teils ein subtropisches Dickicht von Laubbäumen grünten, was auf ein Klima von 18-20° C, also das Klima Ägyptens bei reichlichem Regen, hinweist. In diesen Sümpfen setzten sich auch Kalktuffe ab und bei Unwetterkatastrophen fanden wahre Murbrüche von Geröllen aus den Alpen statt. Dadurch kam es zur Braunkohlenbildung.

Im Miozän ereignete sich ein neuer Meereseinbruch, der ebenso ausgesüßt wurde, wie die älteren, bis auf kleine Buchten bei Simbach, Günzburg a. Donau. Jetzt lagerte sich die obere Süßwassermolasse in einem Sumpfland ab, die heute noch (Oeninger Stufe) die Hauptgrundlage des Bodens in Oberschwaben und des Landes zwischen dem Alpenrand, von der Iller bis zur Salzach und der Donausenke ist. Auch in ihr wiederholten sich noch die Bedingungen der Kohlebildung (Trauntaler Kohle) und die Bildung von Süßwasserkalken, sowie die Überschüttung mit Quarzgeröllen. Die Aufschlüsse um Augsburg, Günzburg, sowie die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Dachau geben hierüber alle wünschenswerten Kenntnisse.

Bevor ich mich ihnen aber zuwenden darf, muß ich den großen Rahmen des Begriffes der Oeninger Stufe ausfüllen und vor allem versuchen, in einigen Strichen die Verhältnisse des Jungtertiärs zu skizzieren.

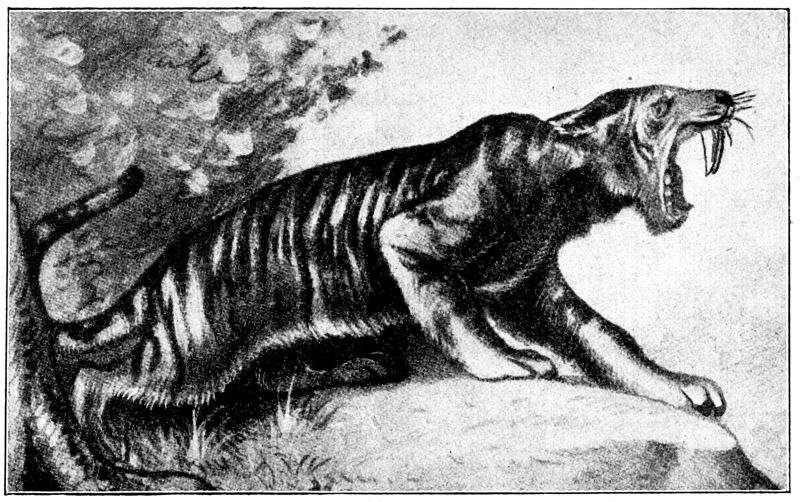

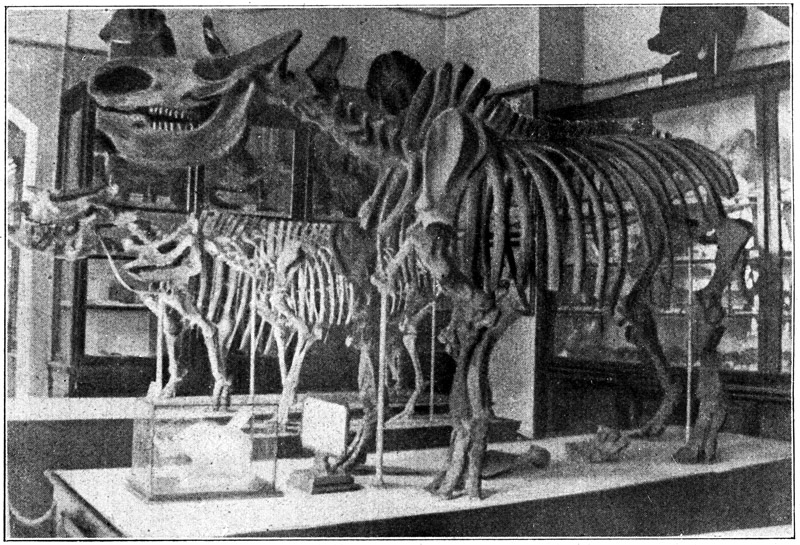

Soweit es noch eine marine Fauna hat, charakterisiert sich diese vorwiegend durch einen unglaublichen Reichtum von Schnecken und Muscheln, während die Zeit der Nummuliten im Miozän definitiv abgeschlossen ist. Dagegen erhebt sich die Säugetierwelt zur Ausbildung von Landriesen, namentlich Dickhäutern, von denen Mastodon und Dinotherium (Abb. 22) eine weit über den Kreis der Geologen hinausreichende Popularität erlangt haben. Die Entwicklung der Urpferde setzt ein, die großen Raubkatzen ( Machairodus) (Abb. 21) werden zahlreich, die zierlichen Muntjakhirsche ( Dicroceros) schweifen in Rudeln umher; kurz, es entsteht jenes Elysium der vordiluvialen Welt, das E. Fraas in seiner berühmt gewordenen Rekonstruktion des Steinheimer Thermalbeckens so plastisch entworfen hat.

Abb. 21. Säbeltiger ( Machairodus), eine Riesenraubkatze der Braunkohlenzeit. Rekonstruktionsversuch.

Dieser Reichtum steigert sich womöglich noch im Pliozän zu einer ähnlichen Blüte und Riesenhaftigkeit der Säuger, wie die Blüte der Echsen in der Kreide, um (nach dem Depèret-Gesetz) ebenso unvermittelt, fast dramatisch zu erlöschen, wobei die einsetzende Eiszeit keineswegs der ausschlaggebende, höchstens der auslösende Faktor sein kann, da dieses Aussterben von Dinotherium, Siwatherium, Megatherium, Mammuth und ähnlichen Riesen auch dort erfolgte, wo keine Vereisung eintrat.

Den Übergang vom Alttertiär zum Miozän kennzeichnet auch eine ebenso reiche Entwicklung und Gliederung der Pflanzenwelt, die im Miozän ihr Optimum nach jeder Richtung erreicht. Es ist viel zu wenig gewürdigt, daß die Flora seitdem keinen Fortschritt mehr gemacht, dagegen in ihren Formationen an Reichtum und Gliederung erheblich verloren hat, wie auch eine Fülle von Arten der wärmeren und der heißen Zone erheblich an Verbreitungsgebiet eingebüßt haben. Als Ganzes genommen, ist demnach die Pflanzenwelt heute gegenüber dem Miozän schon in einer Art Rückentwicklung begriffen. Jedenfalls wäre sie heute nur an ganz wenigen Stellen (vielleicht nur im Amazonas- und Orinokobecken) imstande, solche Mengen von Braunkohlen zu hinterlassen, wie sie das Miozän des Rheins, Sachsens, Böhmens, Steiermarks usw. kennzeichnen.

Abb. 22. Ein Nashorn ( Rhinoceros tichorrhinus) der bayrischen Hochebene, gefunden bei Kraiburg am Inn, in der palaeontologischen Staatssammlung zu München. Eines der besterhaltenen Skelette dieser Art. Auf dem Glasschrank rechts im Hintergrund sieht man den Kopf eines Dinotherium bavaricum. (Original.)

Das alles war nur möglich durch eine mächtige Regression der Meere, welche die Thetys auf das heutige Mittelmeer und ein syrisch-nordpersisches Becken beschränkte, mit dem nördlich davon ein schmaler Meeresarm in Verbindung stand, dessen kapriziöser Verlauf die Gegenden von der Rhône mit der Nordschweiz, Oberschwaben-Oberbayern, Österreich bis Wien unter Wasser setzte. In der schmalen Lücke zwischen den Ausläufern des Leithagebirges und der Karpathen waren eine Art miozäner Dardanellen gegeben, durch die das Meer in die weite, ungarische Ebene eindrang. Durch die Marchsenke umging es aber auch die Karpathen im Norden, überflutete Galizien, fand an der unteren Donau wieder Anschluß an das ungarische Meer und weitete sich nun mächtig zu noch einem Meer, das über den Kaspisee zum Aralsee reichte.

Das stille Wasser, in dem sich an Stelle Münchens im Jungtertiär die Alpen spiegelten, war also, wenn auch kaum 100-150 km breit, so doch weitgedehnt und nicht zu unterschätzen. In ihm lagerte sich die mächtige Schweizer Meeresmolasse ab, aus der sich fast alles, was im Schweizer Unterland an Taggesteinen sichtbar ist, zusammensetzt, also die Rorschacher Sandsteine, aus denen so viele Bauten bis zur Donau hin errichtet sind, die Muschelsandsteine am Bodensee, die St. Galler Molasse, die mit ihren Konglomeraten, Sandsteinen und weichen Sanden mehrere hundert Meter mächtig ist und schon ein Drittel jener Meerestiere enthält, die jetzt noch im Mittelmeer leben, als Zeichen dessen, daß sie ähnliche Lebensbedingungen aufwies. Aber diese obere Molasse hat schon Süßwassercharakter. Wenn die Aussüßung bereits dort, wo die Quelle des Salzwassers herkam, begann, mußte das ganze lange, schwäbisch-bayrische Becken nachfolgen. Der lebendige Zusammenhang war zerrissen. Am Alpenfuß, wo die Ströme, deren Macht man sich selbst mit blühender Phantasie kaum übertrieben vorstellen kann, stets für Nachfluß sorgten, entstanden natürlich Süßwasserseen, als deren Entwässerungsrinne mit vielen Nebenarmen (deren einer das schon gestreifte Urisartal war) immer deutlicher die große Bruchspalte am Jurarand, nämlich das Urdonautal, erkennbar wird. Wo diese stete Auffrischung fehlte, wie z. B. im ungarischen Flachland, in den Ebenen Galiziens, auf der sarmatisch-asiatischen Riesenfläche, da mußten entweder gewaltige Salzseen übrig bleiben, oder das Meer verdampfte und hinterließ Steinsalzlager (Bergbau zu Wieliczka) oder Sandebenen und Salzflächen (ungarische Pußta und die Einöden um den Kaspi- und Aralsee); oder sie verwandelten sich in unermeßliche Sümpfe entlang der Entwässerungsrinnen. Die einsam schönen Sümpfe an der Theiß und unteren Donau gehören dem letzten Teil dieses Prozesses an, und Kaspisches Meer, sowie der Aralsee spiegeln Jahrhunderttausende später in unseren Tagen die Welt des Miozän.

In der Schweiz und den bayrischen Grenzen hatte sie freilich unter der Anhäufung des Alpenschuttes die Lokalausprägung der Nagelfluhe des Pfänders, des Rigis, auch des Schwarzen Grates und anderer Alpenaussichtsberge angenommen, denn die miozäne Molasse wurde später noch gefaltet. Gerade sie hat unfern des Rheins in der zur Weltberühmtheit emporgestiegenen Fundstätte von Oeningen eine der schönsten vorweltlichen Floren und Faunen hinterlassen, an der ich nicht vorübergehen darf, da sie zum Verständnis der Münchner vorweltlichen Verhältnisse gehört.

Zu Oeningen fand seinerzeit Andreas Scheuchzer jenen miozänen Riesensalamander ( Andrias Scheuchzeri), den er als »betrübtes Beingerüst eines armen Sünders vor der Sintflut« ( Homo diluvii testis) beschrieb und dadurch der Paläontologie einen Anstoß gab, dessen Auswirkungen noch heute nicht ausgependelt sind. Mit ihm deckte man eine reiche Fauna von Fischen, Fröschen, Lurchen und Säugern auf, die in einem Walde lebten, der aus Ulmen, Pappeln, Eichen, aber auch Lorbeer, Palmen und anderen Gewächsen bestand, wie sie heute etwa um die Bucht von Neapel grünen. Vielleicht ist das Klima des mitteleuropäischen Miozäns noch etwas mehr zum subtropischen neigend anzunehmen, denn die vielen Palmen, Krokodile und Affen bringen reichere Züge in das Bild und die miozäne gleichalterige Flora von Grönland unter dem 70. Breitegrad beherbergt noch immer Magnolien, Edelkastanien, Platanen, Eichen und Weinreben. Erst im Pliozän setzt eine bemerkenswerte Erniedrigung der Temperatur ein; erst jetzt weisen Pflanzen der märkischen Braunkohle wieder Frostspuren auf ( Schlechtendahl).

Über die Sonderzüge unseres Gebietes in diesem allgemeinen Bild geben uns die Funde von Günzburg höchst erwünschten Aufschluß.

Die Heimat der »Blitzschwaben«, ein behäbiges, altertümliches Städtchen, liegt auf hohem Uferrand unfern von Ulm, in einem reichen Lößboden und anmutiger Umgebung. An diesem Uferhang, gegen die malerische Reisensburg und am Leibi, befinden sich einige Hauptaufschlüsse über obermiozäne Säugetiere und Pflanzen aus genau der Homo diluvii-Stufe von Oeningen. Man hat hier 576 Pflanzenarten des Tertiärs bestimmt, mit Fächerpalmen, Zimtbäumen, Feigenbäumen, Eichen, Lorbeerbüschen, Ahorn, Pappeln und dergleichen mehr. Die Flora Günzburgensis umfaßt z. B. Acer trilobata, Cinnammomum polymorphum, Flabellaria oeningensis, Laurus, Ficus, Quercus, Ulmus, Populus. (Nach Guembel.))

Diese Flora deutet auf ein genau umschreibbares Klima, dessen Jahrestemperatur auf 18¼° C bestimmt wurde.

Mit ihr zusammen finden sich die Reste von 45 Säugetierarten, also eine überaus reiche Fauna, zu der sich noch zahlreiche Vögel, Amphibien, Reptilien, Fische und auch Krebse aus den Sümpfen gesellen. Von den Säugern, die im Tertiär besonders interessieren, sind 17 Arten spezifisch: darunter befinden sich Wildhunde, Fischottern, Wildschweine, Mastodonten und Dinotherien. Im besonderen finden sich hier: Canis palustris (der Torfhund), Hyaenailurus Sulzeri, Lutra Valetoni, Hyotherium, Sus wylensis, Dorcatherium Naui, Orygotherium, Mastodon, Dinotherium bavaricum, Chalicomys, Palaeomeryx, Anchitherium Aurelianense, Chalicotherium Wetzleri, Aceratherium incisivum, Steneofiber Jaegeri, Hystrix Wiedemanni, Amphitragulus. Ein ganz besonders schönes Profil unter der Reisensburg weist folgende Schichten auf. Unter Löß und Schotter liegen 10 m hoch Sande, 6 m graue Mergel mit einigen Vertretern der Oeninger Flora, Konchylien und Zähnen von Mastodon angustidens. Dann kommt bis 13 m eisenschüssiger Zapfensand, ferner viele Pflanzenstengel mit Unionen, Planorbis, Helix sylvana, Neritina und noch tiefer auffallend viele Säugetierreste (Mastodon, Hyotherium, Anchitherium, Palaeomeryx, Chalicomys), Schildkröten und Krokodile. In 27 m zeigen sich Sande voll von brackischen Konchylien, Dreissensa und Cardium, also brackische Schichten. Hier zeigen sich auch Ueberreste der merkwürdigen Rana diluviana. Damit ist die Talsohle erreicht. Auf das warme Klima deuten außer den letztgenannten noch die Krokodil- und Schildkrötenreste.

Derartige Sumpfwälder und Dickichte an Flüssen, belebt von Krokodilen, ein ähnlicher subtropischer Regenwald, in dem sich Moschustiere, Rudel von Muntjakhirschen herumtreiben, Stachelschweine und Dickhäuter hausen, an deren Flußrändern Biber ihre Bauten aufführen, können auch für München angenommen werden, vielleicht mit der einzigen Einschränkung, daß die Nähe der alten Meeresniederung hier alles mehr an das Wasserleben gewöhnen ließ.

Im oberen Miozän ging das alles in die Zapfensande (Pfohsande) und die Bildung der Sylvanakalke über, auf denen auch Günzburg unmittelbar gebaut ist. Mit diesen Zapfensanden sind alle Höhen im Nordosten der Hochebene bis etwa Freising bedeckt, wozu sich noch Gerölllager von Quarzen gesellen, die einigermaßen rätselhaften Ursprunges sind (Vindelizischer Schutt?). Mit ihnen versippt finden sich auch die schon erwähnten Süßwasserkalke. Namentlich zwischen dem Flüßchen Paar und der Ilm zieht sich ein unabsehbares Gewirr von solchen Tertiärhügeln hin, in deren Sanden (Dinotheriumsande) man immer noch reichliche Wirbeltierreste, darunter auch einen echten Gibbon, also einen tertiären Menschenaffen (bei Stätzling b. Friedberg, also unfern von München), dann Säbeltiger, Urpferde, Nashörner, Mastodonten, Krokodile, Schlangen und Schildkröten gefunden hat. Vgl. O. Roger im Bericht des Naturwiss. Vereins von Schwaben 1898. Im besonderen erwähnt Roger: Pliopithecus antiquus, Hemicyon, Mustela, Machairodus, Dinotherium bavaricum (16 Backenzähne), Mastodon angustidens, Rhinocerus Goldfussi, Macrotherium, Anchitherium (Urpferd), viele Arten von Palaeomeryx Diphocynodon (Krokodil) und die Schlange Tamnaphis Poucheti. An vielen Punkten der Umgebung Augsburgs ist ähnliches in der Sylvanastufe zu finden. Aus ihnen stammen die wunderbaren Exemplare der Augsburger naturwissenschaftlichen Sammlungen, deren Dinotherien in ihrer Vollkommenheit von keiner anderen Sammlung übertroffen werden (namentlich Breitenbronner und Friedberger Exemplare Augsburg ist eine typische Lößstadt. Der Lehm liegt hier mehrere Meter hoch über den Schottern (Lechterrasse), die wieder 10-12 m mächtig auf dem Flinz (hier Tegel genannt) lagern. In diesen Tegeln bei Stätzling fanden sich die reichen Wirbeltierreste der Augsburger Sammlung, bis etwa zur Friedberger Anhöhe, wo man bei der Friedberger Brücke den Quellhorizont des Flinzes, in Gestalt von Quellen, die sich in den Fluß ergießen, erkennt.).

Die gleiche Welt spricht zu dem Beschauer auch aus dem Hügelland zwischen Dachau, Pfaffenhofen und Aichach, wo die obere Süßwassermolasse (Obermiozän) sandige Mergel und Gerölle hinterließ. Sie sind allerdings durch die eiszeitlichen Ereignisse mehr mit diluvialen Schottern, Lehm und Löß zugedeckt worden, während in den Tälern das Alluvium schon seine eigenen Schichtungen, als Sand, Torf und Kalktuff breitet.

Die Sande sind entweder reiner Pfohsand (z. B. bei Hohenwart) oder auch sandsteinartig (Beispiel: Tegernbach b. Pfaffenhofen). Die Gerölle bestehen aus Gesteinsbruchstücken der Zentralalpen (Quarze, Kieselschiefer Verrukano, Glimmerschiefer, Gneise, Granite, Quarzporphyr, Werfener Sandstein, rote Hornsteine), zwischen denen Kalke ganz demonstrativ fehlen. Wenn man nicht wie Guembel annehmen will, daß sie zerrieben worden sind, muß man daran glauben, daß sie entweder von zentralalpinen Flüssen herbeigeschleppt wurden oder daß diese Gerölle mit dem Vindelizium zusammenhängen.

Aus diesen Konglomeraten bildet sich manchenorts (bei Dachau, zwischen Aichach und Pfaffenhofen) sogar eine miozäne Nagelfluhe.

Großartig entwickelt sind die Sande, teils als Mergelkalke, noch mehr als reiner Mergel, oft in Form von Blättersandsteinen, dessen Lokalbezeichnung: Flinz oder Schlief auch im Münchner Dialekt wiederkehrt. Die Mergel werden als Dünger verwendet, auch die gelegentlich vorkommenden Töpfertone werden ausgenützt und das plastische Material in Hunderten von Ziegelhütten, namentlich in der Gegend von Petershausen und Reichertshofen, zu Ziegeln verarbeitet. Bei einem Spaziergang, besonders durch die älteren Vorstädte von München, wandern wir durch das obere Miozän, das in den Häusern steckt.

Dementsprechend finden sich im Flinz, der deshalb den Fachnamen Dinotheriensand auch mit Recht führt, immer wieder die Reste der Dinotherien (besonders die gut erhaltbaren Prämolaren); ab und zu auch als Zeugen von Süßwassersümpfen Unionen (z. B. Unio flabellatus bei Roggenstein).

Horizonte sind in diesen Sanden schwer nachzuweisen, da die Schichten nirgends zusammenhängen und jede Lokalität sozusagen ihr eigenes Gepräge hat. Wo Kalk (Sylvanakalk) vorkommt, der meist in der Form eines Tuffes erscheint, deutet das meist auf die unteren Lagen; die Zapfensande nehmen die mittleren Lagen ein, und die Unionenschichten und der Flinz die oberen. Leitfossilien sind außer der schon genannten gefalteten Malermuschel noch Helix sylvana, Planorbis, Ancylus, Neritina, Cyclostomaarten, dazu Charastengel, Knochen und Zähne von Dinotherium, Mastodon, Dicroceros, Hyotherium, ab und zu auch Fische (Barben und Leuciscus), manchmal auch Aragonitscheiben.

Einige überaus lehrreiche Aufschlüsse über die Beschaffenheit des Flinzes unmittelbar unter München gibt das Profil (Abb. 9) einer Versuchsbohrung, die man in Garching, nördlich von München, im Jahre 1905 zum Zwecke der Wasserversorgung vornahm.

In Garching fehlt das Diluvium völlig, denn weder die Gletscher noch die fluvioglazialen Schwemmgebilde reichen bis zu den Heiden, die München nördlich umsäumen; darum liegt der alluviale Kies und Sand unmittelbar auf dem tertiären Flinz. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die etwa 4 m Kies, die in dem Profil als postglazial angesprochen werden, die Ablagerungen der Eiszeit ebenfalls in sich fassen. Unter diesem Kies strömt nach Nordwesten gerichtet der Grundwasserstrom, da der Flinz als wasserundurchlässiger Tegel den tieferen Untergrund hermetisch schließt. Dieser Flinz entspricht dem Pliozän, ebenso wie die ihn unterlagernde Sandsteinplatte, während die grauen und gelben Sande dem Freisinger Miozän gleichalterig erscheinen. Tiefer liegen noch blaue Tone und bald lose, bald verfestigte graue und blaue Sande, die sämtlich dem Miozän (Pfohsande) angehören. In 37 m Tiefe endigt der gewonnene Aufschluß.

Die Deutung dieses Profiles macht keine Schwierigkeiten. Die Sand- und Tonschichten sind Absätze der letzten miozänen Überflutung, deren oberster Horizont, der freiliegende Flinz, stark abgetragen, zersetzt und abgeschwemmt erscheint. Schichte III läßt sich mit ihrer 4 m dicken Kiesdecke kaum anders deuten, als eine von den Schmelzwassern der Zwischeneiszeiten und des Postglazials zusammengeschwemmte Kiesschicht, aus der sich auf eine ungeheure Überschwemmung der Münchner Gegend schließen läßt. Der ihr auflagernde Sand kann nur das Sediment eines Süßwassersees sein, der nicht allzulange Zeit bestand (die Schicht ist nur 30 cm stark); ihm folgte wieder fließendes Wasser mit Geröllen (Schichte I ist offenbar ein Urstrombett, vermutlich eine größere Isar), die langsam in der obersten Schichte mit Humus, Lehm und Dammerde durchsetzt werden.

In diesen Boden haben die Münchner Tiefbrunnen hineingestoßen Die Bohrung im Leistbräu in der Sendlingerstraße drang bis 74,28 m, die in der Sedlmayerschen Brauerei 87,6 m., in ihn wühlte das Isarbett so tief ein, daß er stellenweise auch im Stadtgebiet ans Tageslicht stieg.

Der Münchner Flinz und Tegel ist vorwiegend ein glimmerreicher Sand von mergeliger Beschaffenheit, dessen tiefere Teile dem oberen Miozän (Süßwassermolasse) angehören, während die pliozänen Ablagerungen fast völlig weggeschwemmt sind. Er ist entweder von der alpinen Pressung mit erfaßt oder von den ihn durchwühlenden alpinen Gewässern profiliert, so daß er durchaus wie ein unterirdisches Hügelland unter den eiszeitlichen Schottern Höhendifferenzen von etwa 15 m aufweist. Im allgemeinen senkt er sich gegen die große, alpine Depression zu etwas, wird dort auch von immer gewaltiger sich aufbauenden Eiszeitgeschieben überlagert, so daß man bei Solln, im Süden der Stadt, bereits 20 m tief gehen muß, um ihn anzuschneiden, während er kurz vor Dachau offen zutage liegt. (Vgl. Abb. 9.)

Die heutige Profilierung des Stadtbodens wird immerhin nicht ganz von dem Tertiär unbeeinflußt gelassen; in leisen Zügen schimmert durch das glaziale Gewand auch noch etwas von dem »Dinotherien-München« durch. So erscheint eine Art Urisartal, dessen auf S. 79H. Stieglitz, Der Lehrer auf der Heimatscholle München. 1909. 8°. S. 48. schon Erwähnung getan wurde, im Subterrestrischen als Grundwasserfluß, der vom Südbahnhof durch die Theresienwiese zum Westende des Bahnhofes zieht, sich zwischen der Gegend der Pettenkoferstraße verzweigt und vertieft, und vom Sendlingertorplatz über den Maximiliansplatz zum Siegestor weit hinaus nach Schwabing leitet. Auch dieses Flußbett hat seine Abzweigung in die Gegend der Kurfürstenstraße. Dieses Becken hat gegen seine Ufer etwa 6-8 m Tiefe.

Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, daß es, so wie es heute noch von den nach Norden ziehenden Grundwässern durchsickert wird, einst unter dem blauen, sonnigen Himmel des Miozän einen heiteren Strom an grünen Hügelgeländen umschloß. Von diesen Hügeln sind, wenn auch abgeschwemmt, verschiedene noch erhalten. Ein etwa 6 m hoher unter dem Wittelsbacherplatz, ein 9 m hoher in der Gegend des Odeonsplatzes, ein etwas steiler Uferrand, parallel mit der Straße verlaufend und fast 12 m hoch, in der Kaulbachstraße. Dazu kommt eine ziemlich allgemeine Erhebung unter dem Englischen Garten und dem Stadtviertel, das noch den alten Namen: Lehel, wenigstens im Munde des Volkes, trägt.

Diesen Höhenzügen stehen auch einige unterirdische Seen entgegen, namentlich erwähnenswert ist von ihnen jener, der sich zwischen Theresienwiese und Sendlinger Tor dehnt und auch gegen die Ludwigsbrücke sich verbreitert. So kommt es, daß gerade die Isar, welche einen tertiären Hügelrücken durchschneidet, an zahlreichen Stellen den Flinz entblößt hat; besonders hübsch und leicht ist das zu sehen an der Südspitze der Praterinsel, am Bogenhausener Brückenkopf und an dem Damm, der gegen Föhring zu führt, obzwar dort der Aufschluß durch die Uferschutzbauten wieder etwas zugedeckt worden ist.

Aus der Tatsache, daß überall dieses unterirdische Hügelland dem Einsickern des Regenwassers Widerstand entgegensetzt, daß es aber im allgemeinen eine ziemliche Neigung gegen Nordwest besitzt, folgt, daß das Grundwasser in den einzelnen Teilen der Stadt in sehr verschiedener Höhe steht, im allgemeinen aber als frischer Strom das Erdreich durchzieht und nur an wenig Stellen Stauungen und Stillstand aufkommen läßt.

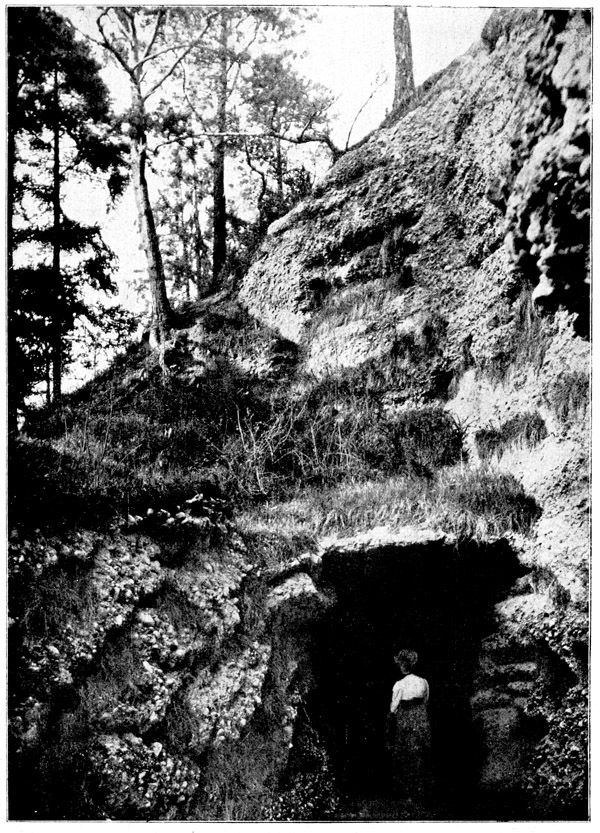

Im Süden der Stadt, im Isartal selbst, tritt der Flinz, von der Isar entblößt, zwischen Thalkirchen und Großhesselohe an vielen Stellen heraus; nördlich von Pullach fällt sogar eine Tertiärwand senkrecht in das Flußbett ab. Im Münchner Stadtgebiet selbst ist das Miozän durchwegs von den Schottern zugedeckt, sowie auch auf der gesamten Hochebene, soweit nicht Flußrisse sich bis zu ihm durchgenagt haben. In Sauerlach bei Holzkirchen ist die glaziale Auflagerung 40 m mächtig; hier ist die Gegend, wo Wasser nur an gewissen Tiefbrunnen aus dem Boden geholt werden kann, um die sich dann naturgemäß die Ortschaften ansiedelten, was noch aus ihren Namen: Hohenbrunn, Putzbrunn, Wörnbrunn usw. hervorgeht.

Schon in Fürstenried, südlich der Stadt, liegt das Tertiär und damit der Grundwasserspiegel nur mehr 22 m unter dem heutigen Boden, in Mittersendling, also im Stadtgebiet selbst, 12 m, im Zentrum der Stadt durchschnittlich 7 m (Karlstraße), unter dem Rathaus 13 m, Odeonsplatz 4 m, Ohmstraße 1½ m, ebenso Moosach, in der Gegend des Gaswerkes, auf Oberwiesenfeld 3,5 m. Demzufolge tritt das Grundwasser im nördlichen Teil der Stadt überall in zahlreichen und starken Quellen zutage, wo eine Böschung den Grundwasserspiegel anschneidet.

Dies ist der Fall an der Isarleite in den Bogenhauser Anlagen. Dort hat sich die Stadtgärtnerei dieser Quellen bemächtigt und hat sie gefaßt und in das hübsche Gartenbild eingegliedert. Anders etwas weiter nördlich, in dem urwüchsigen Gebiet, das sich von dem idyllischen St. Emmeraner Kirchlein bis zur Föhringer Brücke zieht. Dort sprudeln aus dem Hang viele kleinere und größere Quellen in ungebundener Wildnis. Das Bild wiederholt sich links der Isar bei Biederstein und draußen am nördlichen Stadtrand bei der Georgenschwaige.

Auf der gleichen Tatsache beruht endlich die Bildung einer Naturerscheinung, welche für die Entwicklung des Münchner Lebens von jeher von allergrößtem Einfluß war und noch ist, nämlich die großen Moore, die das Stadtgebiet im Norden und Nordosten abgrenzen (vgl. die Karte von München).

Die Decke der fluvioglazialen Geschiebe reißt gerade an diesem Rande ab mit einer etwas unregelmäßigen Grenze, entlang deren der Quellhorizont das Tageslicht erreicht. Von Moosach bis Unterschleißheim dringt das Wasser hervor, das auf dem ganzen Gebiet viele Stunden lang immer wieder Kalkgeröll durchsickert und sich fast bis zur Grenze seiner Aufnahmefähigkeit mit kohlensaurem Kalk beladen hat.

Die Münchner Hausfrau weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut, wie kalkhaltig das Wasser ist, das ihr die Wasserleitung aus dem Mangfallgebiet liefert, wo die aus den Waldhängen des Taubenberges zusammensickernden Quellen eine viel geringere Decke glazialer Gerölle passieren, als sie das Grundwasser von München durchläuft. Daraus mag man ermessen, wie schwer erst dieses mit Kalk beladen ist und wie rasch es ihn absetzen muß, wenn es bei dem Austritt an die erwärmende Luft die Kohlensäure, die allein den Kalk in Lösung hielt, abgibt.

Die weite Ebene zwischen Moosach und den tertiären Hügeln von Dachau, ebenso zwischen Johanneskirchen und dem Erdinger Hügelland, besitzt reinen Flinzboden, der das Wasser, das diese Quellen auf ihn ergießen, nicht einsickern läßt, hier sind also die Notwendigkeiten zur Entstehung großer Quellmoore gegeben, die man zwar drainieren, auf ihre natürlichen Grenzen eindämmen, niemals jedoch völlig trockenlegen kann. So entstanden das Dachauer, Schleißheimer und Erdinger Moos, deren Unterlage überall eine aus dem Wasser sich absetzende Kalkschicht, der sog. » Alm« ist, der früher in München auf den Straßen als sog. » Münchner Weißsand« zum Scheuern der Wirtstische feilgeboten wurde. Kristallisiert dieser weißgraue Schlamm, so verwandelt er sich in Kalktuff. Derartige Kalktuffe gehören seit dem Tertiär zu den Charakteren aller Süßwasserablagerungen vor den Kalkalpen. Neugebildete sieht man im Moorgebiet bei Olching und Lochhausen an der Eisenbahn, oder auch um Schleißheim.

Unter dem Alm und Tuff oder den gebildeten Torfschichten liegen natürlich überall die Tone, Mergel und Sande des Flinzes, und sowohl im Münchner Stadtgebiet, wie nördlich davon enthalten sie die für sie kennzeichnende spättertiäre Fauna, allerdings nur in wenig Vertretern.

Noch am häufigsten sind Landschnecken (besonders Helix rugulosa) vorhanden, auch Blattreste der Oeninger Stufe, die sich ganz mit der reichen Flora decken, die man beim Brunnengraben im oberen Miozän von Freising gefunden hat. Dort fanden sich Blätter von Populus latior, Acer, Podogonium Knorri, Grevia. Am Domberg beim Brunnengraben zeigten sich besonders häufig die Blätter der breitblätterigen Pappel. Freising selbst ist auf den weichen, feinsandigen Mergeln des oberen Miozäns erbaut, die bis Regensburg reichen und hier, sowie bei Moosburg noch im Hügelgelände mit viel quartären Schottern und prädiluvialer Nagelfluh (aus zentralalpinen Gesteinen!) bedeckt sind. In den Kiesgruben finden sich nicht selten Zähne von Mastodon angustidens, bei Vötting auch Dinotherium- und Dicrocerosknochen und -Zähne. Dazu gesellt sich noch ein verkohlter Baumstamm aus dem Tertiär des Isarbetts. In den gleichen Schichten wurden Reste von Mastodon angustidens unter der Stadteisenbahnbrücke gefunden, solche der kleinen Muntjakhirsche in Bogenhausen, Hypotherium sömmeringi im Miozän des Isardammes von Bogenhausen gegen Föhring. Bei Grabungen am Tivoli im Englischen Garten fand man Reste von Rhinoceros incisivus. Bei solchen an der Maximiliansbrücke kamen Sylvanaschichten mit Helix sylvana zutage. Diese Funde befinden sich sämtlich in der paläontologischen und geologischen Staatssammlung Bayerns.

Das obermiozäne Alter des Münchner Tegels ist dadurch zur Genüge festgelegt, namentlich, wenn man dazu die schöne Tertiärfauna rechnet, die aus den gleichen Dinotheriensanden von Freising zutage kam. Namentlich Mastodon angustidens, Mastodon turicensis, Dinotherium bavaricum, Dicroceras furcatus und Chalicotherium antiquum. Vgl. damit die Günzburger Fauna S. 80.

Das entworfene Bild des Tertiärs wird vielleicht noch plastischer, wenn man noch mit einigen Pinselstrichen die Tatsachen des ostalpinen Miozäns einfügt. Um Wien gab es im Leithalkalk im Oligozän noch reichlich Korallenriffe, die ebensoviele Kalkalgen enthalten. Das Miozän bedeutete für das Wiener Becken immer noch ein Meer (sarmatische Stufe), das sandige Tone absetzte, in denen massenhaft Herzmuscheln, Cerithien, Tapes und Erviliaarten vorkommen.

Auch im Pliozän brandeten noch Meereswogen gegen den Flysch der Wiener Höhen; allerdings kann es nur mehr ein im Abziehen begriffenes Meer gewesen sein, da die Mießmuscheln dieser Kongerienstufe nur am Flachstrand vorkommen. Schon die obere Fazies dieser Stufe, der Belvedereschotter, mit seinem Quarz- und Urgebirgsgeröll, das in langen, flachen Streifen den Wiener Boden bedeckt, ist ein Süßwassergebilde, das viele Ähnlichkeit mit den Quarzgeröllen der bayrischen Molasse und der tertiären Hügel von Dachau und Aichach besitzt. Nicht anders ist es zu deuten, denn ein Niederschlag riesiger Alpenströme, die ihre Geschiebe beim Austritt in die Ebene absetzen.

In den steirischen Grenzgebirgen, in deren Tälern große Süßwasserseen übrig blieben, schlug sich Schieferton und Sandstein nieder, in denen man eine reiche Flora von völlig subtropischem Charakter findet, dazwischen die bekannten miozänen Riesensäuger (Dinotherium, Mastodon, Hypotherium). Die Flora hinterließ sogar bei Leoben und im Murtal Braunkohlenflöze von 9-12 m Mächtigkeit.

Mit dem Ende der Miozänzeit waren die Hauptkräfte, welche die Alpen errichtet hatten, erschöpft und beschränkten sich nur noch mehr darauf, die Molasse aus ihrem Lager zu heben und aufzufalten und das Meer auf die Gestade zu begrenzen, die es im großen ganzen heute noch hat, wenngleich, wie der allgemein bekannte Serapistempel im Golf von Bajae beweist, die Küstenlinie Italiens sogar noch in historischer Zeit mehrfach schwankte. In den Alpen war vom Pliozän an kein Meer mehr, außer an ihrem Südrande (Istrien, Riviera), und ihr Gefüge hatte im allgemeinen nur noch eine Durchmodellierung durch die Kräfte des Eises, mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine allgemeine Aufwölbung im Diluvium erfahren, aber keine fundamentale Neugruppierung mehr. Nur die hydrographischen Verhältnisse waren von den heutigen gänzlich verschieden. Die Wasserscheiden waren anders verteilt, der Rhein scheint ein Nebenfluß der Rhône gewesen zu sein, das Klima war unvergleichlich milder und etwa jenes, das heute die Hänge des Atlas oder der korsikanischen Berge verklärt. Ungeheuere Laubwälder schmückten die Täler und das Vorland, in denen merkwürdige Tiere hausten: der zwischen Bär und Hund stehende Amphicyon, die Scharen der zierlichen Muntjakhirsche, das etwa schafgroße Anchitherium, das sich als einer der Vorfahren des Pferdes erwiesen hat, und dazu die Herden der phantastischen Dickhäuter, der Riesentapire, Nashörner, Schreckenstiere und Vorläufer der Elefanten (vgl. Abb. 22).

Die Münchner Ebene selbst war wohl eine Parklandschaft, vielleicht nicht unähnlich der südlichen Nillandschaft, deren Klima mit dem häufigen Regen und den unregelmäßig wiederkehrenden Föhnlagen gewaltige Bewässerung brachte, Riesenströme, weitgedehnte Sumpfflächen auf den Sanden, die gegen die Donau zu vielleicht Steppencharakter annahmen. Besiedelbar für den Menschen war diese Wald- und Wasserwildnis mit ihrer reichen Tierwelt jedenfalls, und der pliozäne Mensch ist für Südamerika, wie von Rutôt für Westeuropa nachgewiesen. Vom Gibbon, der ähnliche Existenzbedingungen fordert wie der Mensch, weiß man, daß er die Münchner Ebene belebte; vom tertiären Münchner Menschen wissen wir gar nichts.

Wenn aber etwas da war, so wurde es mit allen Knochenresten, Eolithen und sonstigen Zeugen des Pliozäns von der großen Vereisung hinweggeschoben, die sich schon in den letzten Jahrtausenden des Tertiärs vorbereitet.

Alle Erklärungen der diluvialen Eiszeit außer der Pendulationstheorie lassen die Tatsache vollkommen unberücksichtigt, daß seit dem Ende der Kreidezeit ein zunehmendes Sinken des klimatischen Niveaus die eiszeitlichen Zustände Mitteleuropas vorbereitet. Wenn auch das Eozän für Bayern noch Korallenriffe ermöglicht, so ist Oligozän und Miozän doch nur mehr durch subtropische Vegetation gekennzeichnet, während das Leithabecken wenigstens im Oligozän noch Korallen am Leben duldet. Daraus geht hervor – was bisher noch nicht berücksichtigt ist –, daß unter dem gleichen Breitegrad ein erheblicher klimatischer Unterschied bestand, der ziemlich gebieterisch verlangt, anzunehmen, daß das Kältezentrum nicht nur südwärts, sondern auch gegen Osten gewandert war.

In dieser Übergangszeit vom Tertiär zum Diluvium waren die Umrisse der großen Erdteile ganz in heutiger Form festgelegt und nur mehr geringfügige Unterschiede trennen das voreiszeitliche Bild der Erdkarte von dem heutigen. Asien hing noch mit Amerika zusammen, das Becken der Ostsee war noch nicht eingestürzt, auch die Nordsee bestand noch nicht in ihrem heutigen Umfange, ebensowenig der Kanal zwischen Frankreich und England, die nördliche Ägäis und das Schwarze Meer.

Es ist ausnehmend wenig gearbeitet worden über das präglaziale Diluvium, obschon eine ganze Reihe Anzeichen dafür vorhanden sind, daß Wandlungen bereits eintraten, denen die Vereisung nur nachfolgte. So wurde z. B. die Lotos- und Zimtbaumvegetation in Bayern nicht von den Gletschern überrascht, sondern wanderte schon vorher durch das Rhônetal ab. Der kleine Kohlenflöz, der unter der Kohleninsel der Isar mitten in der Stadt liegt und den das Deutsche Museum abbauen wollte, um seinen Bedarf an Kohle zu decken und zugleich an einem lebenden Beispiel den Betrieb eines Bergwerks zu demonstrieren, ist im Dinotheriensand eingelagert und zeigt nichts mehr von seiner südländischen Flora als Zeichen, daß sich mit dem Ende des Tertiärs ein Wandel vollzieht, in dem die Vereisung nur Folgeerscheinung, nicht aber Ursache sein kann.

Man darf doch hierbei nicht die Zeugnisse der tertiären Vereisung übersehen, die in der Gegend des Beringsmeeres bis heute noch fossile Gletscher hinterlassen hat. Solches, unter einer Decke von Erde und Lehm trefflich konserviertes Eis ist aus Alaska und von den neusibirischen Inseln bekannt, sein tertiäres, etwa miozänes Alter wird durch die Lagerung und das Fehlen aller tertiären Faunen in dem in Frage kommenden Gebiet bezeugt. Dagegen leben gleichzeitig hochnordische Tiere am Baikalsee und in Japan.

Auf diese Tatsachen muß mit größter Beharrlichkeit immer wieder hingewiesen werden, da sie die Eiszeit in einem ganz anderen Licht zeigen, denn die populäre Auffassung, die kurzerhand vom Diluvium spricht, wo sie Spuren einer Eisbedeckung aus junger Zeit findet und scharf ihren Schnitt am Rande dieses Phänomens zwischen dem Tertiär und einer neuen Zeit durchführt.

Auch über diese Vereisung selbst haben sich längst gewisse übertriebene und phantastische Begriffe in den Köpfen festgesetzt, die im diluvialen Bayern ohne weiteres ein zweites Grönland oder Franz-Josefsland sehen wollen. Um das hat es sich nie gehandelt, sondern das Eiszeitphänomen war wenigstens in der Münchner Gegend von ganz spezifischer, mit nichts vergleichbarer Ausprägung, deren Folgeerscheinungen bis heute andauern und in vielem nachhaltig den Charakter von München prägen.

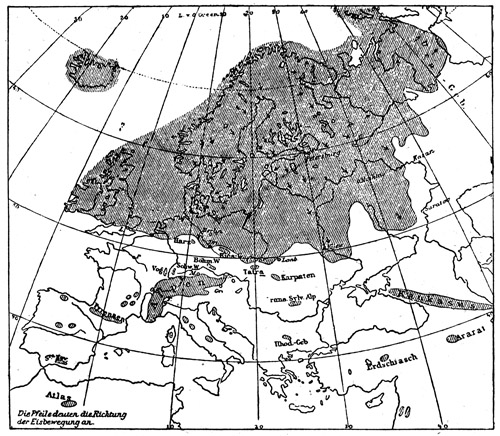

Abb. 23. Karte der größten Ausdehnung der diluvialen Vereisung. Man beachte, wie geringfügig die alpine Eisdecke gegen das palaearktische Vereisungsgebiet ist. (Nach Frech.)

Natürlich nehmen alle diese Erscheinungen ihren Ausgangspunkt von dem Gletscherphänomen, oder richtiger gesagt: die heute vorhandenen Gletscher sind Überbleibsel einer jetzt noch andauernden lokalen Eiszeit, die auch auf einem fast ein Fünftel der gesamten Erdoberfläche einnehmenden Territorium herrscht. In diesem Sinne ist es ganz unrichtig, unter Eiszeit die »Periode der deutschen Flachlandgletscher« zu verstehen, welcher Sinn dem Worte gegenwärtig tatsächlich untergelegt wird. Ebensowenig ist es richtig, den Begriff Eiszeit für eine bestimmte geologische Periode anzuwenden. Denn die einzelnen Vereisungen, welche die verschiedenen Teile der Erde betroffen haben, sind keineswegs synchroner Natur. Es ist nicht wahr, daß »die Eiszeit« eine bestimmte Reihe von Jahrtausenden andauerte. Alles das sind verschwommene, oberflächliche, ungenaue Begriffe, die Quelle zahlloser schiefer Meinungen und Irrtümer, mit denen endlich einmal aufgeräumt werden muß.

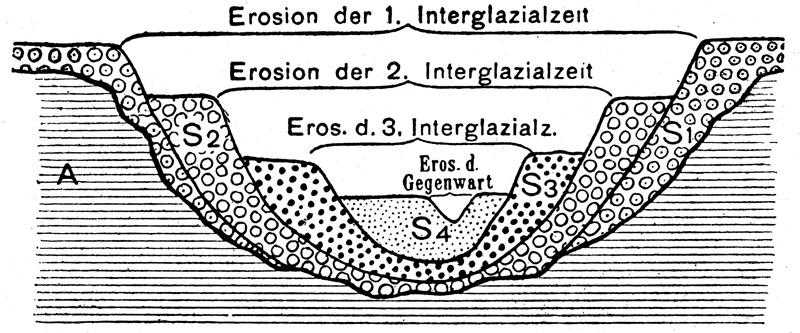

Eine Vereisung der Pole gab es schon seit der Miozänzeit, und die Frostspuren an Blättern im deutschen Flachland in der Kreidezeit, später noch in der Braunkohlenzeit zwingen mit Notwendigkeit, anzunehmen, daß es in dem damals schon stehenden Zentralstock der Alpen ebenfalls Frost, damit Gletscher und Vereisungen gegeben hat. An die Tatsache einer nordsibirisch-amerikanischen Eiszeit im Miozän wurde schon auf S. 88 erinnert. Die Untersuchungen von Geikie ergeben auch für England bereits im Miozän eine Vereisung, die amerikanischen Geologen haben uns davon überzeugt, daß in Nordamerika seit dem Tertiär vier Eiszeiten einander folgten, bevor die skando-deutsche Vereisung anbrach, und für diese muß die Chronologie wieder anders rechnen, wenn sie die Alpen betrachtet, wie wenn sie Norddeutschland durchforscht. Die norddeutsche Ebene kennt nur zwei Vereisungen (mit dem oberen und unteren Blocklehm), und erst Geikie hat nachgewiesen, daß noch eine dritte nachkam, die allerdings weder Innerrußland noch England erreichte. In Süddeutschland läßt sich dagegen an den vier Eiszeiten Penck-Brückners nicht zweifeln, deren Dauer und Intervalle selbstverständlich weder mit den norddeutschen, noch mit den fünf bis sechs nordamerikanischen Vereisungen zusammenfallen können. Wer kann dagegen mit Recht sagen, daß mit der Würmeiszeit das Eiszeitphänomen in den Alpen abgeschlossen sei, wenn noch jetzt Tausende von Quadratkilometern in den Alpen vereist sind und mit ihren Auswirkungen z. B. gerade das Klima und die Wasserverhältnisse von München auf das nachhaltigste beeinflussen? Noch viel weniger, wenn man die Erde in ihrer Gesamtheit betrachtet, auf der ganze Kontinente (Südpolarland, Grönland) unter einer ewigen Eisdecke liegen.

Der Begriff »Eiszeit« schlechthin in dem Sinn, wie ihn alle, auch die wissenschaftliche Welt, im Munde führt, ist sinnlos. Er deckt sich weder mit dem Begriff Diluvium, noch ist er überhaupt eine »Periode« in geologischem Sinn.

Es ist mir daher nicht möglich, anders als von lokalen Vereisungen zu reden, und in diesem Sinn ist es zu verstehen, wenn hier gesagt wird, Relief, Bodenbeschaffenheit, Klima, Besiedelung und Kultur von München sind auf das nachhaltigste beeinflußt durch eine zu Beginn des Quartärs sich aus den Alpen auf München zu bewegende Eisdecke, welche in verschiedenen Vorstößen und Rückzügen bald näherrückte, bald ganz in die Hochalpen zurückkehrte, in denen sie jetzt noch immer fortwährenden Schwankungen unterworfen, in den Zillertaler und Ötztaler Alpen, mit einigen Vorposten im Zugspitzgebiet und Karwendel, in etwa 100 km Luftlinie von der Stadt halt macht.

So präsentiert sich das gesamte Eiszeitphänomen, vom Münchner Standpunkt aus gesehen.

Um den Münchner Boden in seiner obersten Schicht zu verstehen, muß man daher die Gletscher, welche ihn geschaffen haben, an ihrem Entstehungsort aufsuchen.

Wenn man eine Karte des Alpengebietes südlich von München zur Hand nimmt, erkennt man leicht, daß eine Reihe Parallelfurchen die Gewässer von heute, die Gletschermassen von einst in die Ebene hinausleiten. Im besonderen sind das die Täler des Lech, der Amper, des Starnberger Sees und das Würmtal, die Loisach-Isarfurche und dann in weitem Abstand der Innweg.

Unmittelbar das Münchner Gebiet berühren von all diesen nur Würm und Isar, mit einiger Weitherzigkeit der Auffassung auch die Amper. Sie sind die Ableitungsmulden aller sich abwärts bewegenden Massen, die von dem Zugspitzgebiet oder über den Fernpaß aus dem Oberinntal, dem Pitztal und Ötztal kommen. Die Gletscher der Wildspitze, der Weißkugel, des Venter und des Gurgler Talschlusses, auch des Zuckerhütls aus den Stubaiern müssen, wenn sie andauernd weitergleiten, über den Fernpaß ins Loisachtal gelangen und können von dort entweder die Ammerseemulde, dann die Amper oder das Starnbergerseebecken und dann die Würm erreichen.

Mit ihnen vereinigen sich die kleineren Gletscherbecken, die in die Nischen des scharfgekanteten Wetterstein- und Karwendelmassivs eingesenkt sind. An dessen Ostrand bedeutet der fjordartig eingeschnittene Achensee eine Scharte, die ihre südliche Fortsetzung im Zillertal findet und das Eismaterial der Hohen Tauern, im besonderen der Gletscher des Hochfeiler, des Löfflers, des Schwarzensteins, etwas auch aus der Venediger-Gruppe ableiten kann. Dieser gesamte Eisstoß muß das Achental hinauswandern und trifft dann wieder das Isartal, ein Seitenarm gelangt durch das Kreuther Tal zum Tegernsee und von da in die Ebene. Natürlich werden Vorberge, wie Halserspitz, Vorderkarwendel, Sonnwendjöcher, Benediktenwand und dergleichen ebenfalls in den Firnmulden Schnee sammeln und ihre kleineren Sondergletscher tragen, wenn die Verhältnisse einer Vereisung günstig sind.

Von diesen vielen Fernern, welche das Münchner Glazialgebiet speisen, sind die Ötztaler und Zillertaler die ansehnlichsten. Im Ötztaler Gebiet versetzen das Gepatsch im Kaunsertal oder der die Weißkugel herabkommende Hintereisferner, der in die Finailspitze eingelagerte Hochjochferner, über den der Weg ins Schnalsertal führt, im Gurglertal der Große Gurglerferner heute noch völlig in eine Eiszeitlandschaft. Die mittlere Temperatur von Gurgl (1927 m), dem höchstgelegenen Pfarrdorf Europas, kommt der des Nordkaps gleich; in der Umgebung wächst kein Baum, noch Strauch. Der Ferner selbst (er heißt nicht umsonst der Große Ötztaler Ferner) ist der drittgrößte in den Ostalpen und fast 8 km lang. Im Tal selbst kommt ein ganzes Labyrinth von Eiswüsten zusammen. Ein ähnliches Bild gewährt der hinterste Winkel des Venter Tales, etwa vom 6 km langen Hochjochferner aus, wo man auch die raschen Wanderungen des Vernagtgletschers beobachten kann. Im Kaunsertal birgt sich endlich der über 8 km lange Gepatschferner, der nur wenig hinter dem größten Gletscher der Ostalpen (die Pasterze am Großglockner, 9,4 km lang) zurücksteht. Weniger vergletschert ist die Umrahmung der vielen Gründe, die im Zillertal zusammentreffen, obschon auch da die Umgehung der Berliner Hütte oder der »Schwarzensteinkees« mit allen Erscheinungen der Eiswelt bekannt machen kann.

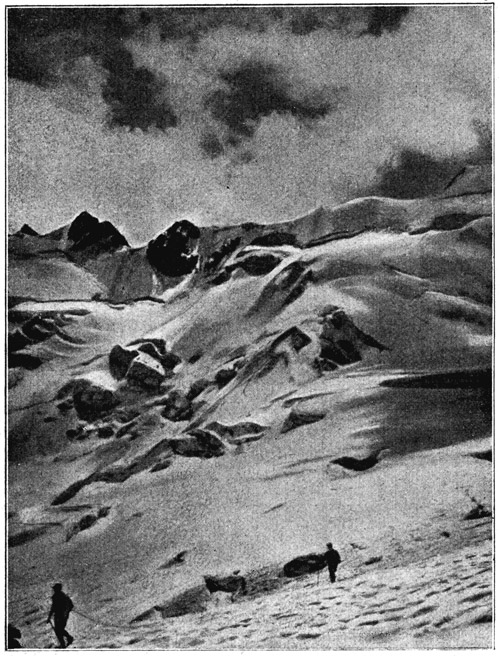

Abb. 24. Ein Stück lebendiger Eiszeit. Ein Firnbecken im Kaukasus (Adai-Choch-Gruppe), in dem sich das »Magazin« der talwärts wandernden Eismassen befindet. Nach Dr. G. Kufahl. (Ztschr. D.-Ö. A.-V.)

In diesen Bergen ist man im Zentralmassiv der Alpen in einer Welt von Gneisphyllit und Glimmerschiefer daheim Die Berge des Ventertales bestehen aus Gneisphylliten und Hornblendeschiefern, mit porphyrischen Flasergneisen, die des Schnalsertales aus Gneis und Hornblendeschiefern, im Gurglertal aus Glimmerschiefer und Phylliten, die des für München in besonderer Bedeutung wichtigen Sellrains aus kristallinen Schiefern, Gneis, Hornblendeschiefern, im Lisenzer Tal Hornblende und Glimmerschiefer mit großen Andalusitkristallen. (Vgl. J. Blaas, Geolog. Führer d. Tirol 1902.) Die Hohen Tauern setzen sich vorwiegend aus Gneis zusammen, der östlich vom Hochfeiler, am Großvenediger, um den Großglockner von Diabas, Gabbro, Amphibolit, Serpentinen überlagert ist.], während nördlich der Inntalfurche überall das Reich der Triaskalke anhebt, die in einer schmalen Zone, von Lias- und Flyschgebilden begleitet, in die Ebene hinausleitet. Die herrschenden Gesteine sind Wettersteinkalk, Hauptdolomit-Plattenkalke, Hornstein, Werfener Sandsteine, Flyschsandsteine, rote Liaskalke, während im Urgebirge Gneiße, Quarzite, Glimmerschiefer, Amphibolite, Granite die Hauptmasse ausmachen.

In diesem Milieu spielten sich die Gletscherphänomene ab, welche den Münchner Boden umgestalteten und sich heute nur mehr in die weltverlorenen Täler und Gründe der Ziller und des Otzbaches, in einsame Karnischen und verschwiegene Wüsteneien des innersten Gebirgsheiligtums zurückgezogen haben.

In den reinen Höhen dieser Berge fällt der Schnee immer als feinstäubendes, kristallinisches Pulver, das auch dem Sommer Widerstand zu leisten versteht und eher in Staublawinen von den Hochgipfeln abfährt, ehe es zu simplem Wasser zergeht.

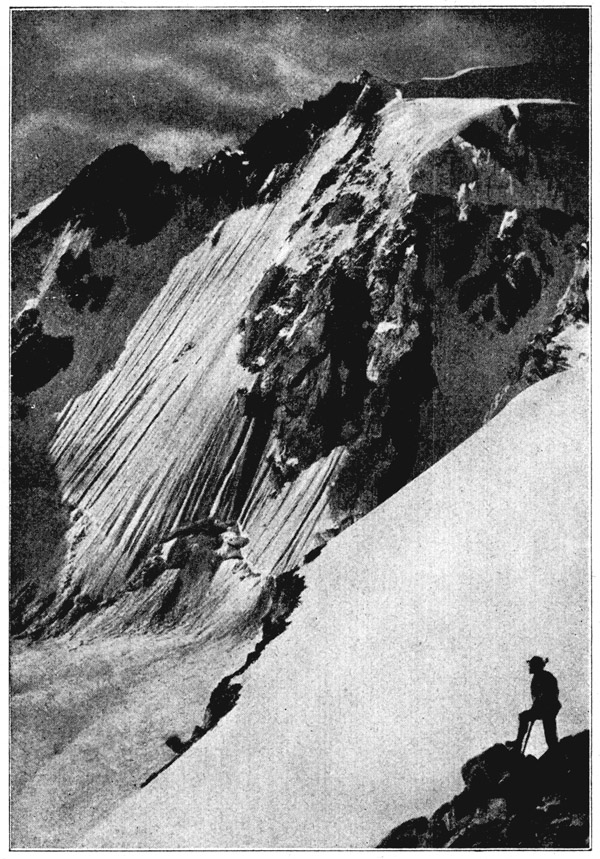

Die wahre Ursache der Gletscherbildung sind die Staublawinen. Nur durch diese sammelt sich am Fuß der steilen Wände in genügenden Mengen Tauschnee an, um beim Abschmelzen eine so große Menge Eis zu geben, daß sie in nennenswerter weise durch ihr Gewicht zu Tale gleiten und mechanische Wirkungen ausüben kann, bevor sie endgültig sich in Wasser auflöst. Mit Ausnahme der Gegenden mit polarem Klima ist daher Gletscherbildung nur in einem Gebirge mit steilen Hängen denkbar.

Abb. 25. Ein Staublawinenfeld, die Entstehungsstätte der Gletscher. Von den übersteilen Hängen sammelt sich der Firnschnee in den Kesseln und wandelt sich dort durch seinen eigenen Druck und das Schmelzen in Eis, das als Gletscher talwärts wandert. Motiv vom Hochgall in der Rieserfernergruppe (Zentralalpen). Nach Dr. F. Benesch. (Ztschr. D.-Ö. A.-V.)

Das Eis, das gleichsam wie eine vereiste Schneedecke auf einem Steildache abgleitet, übt dadurch einen mechanischen Druck aus, der sich sowohl in Pressungserscheinungen, wie in einem Vorsichherschieben des Materials auf dem Wege des Gletschers, desgleichen in einem Schrammen und Glätten, kurz gesagt, in einer Abhobelung der Unterlage und Seitenwände besteht.

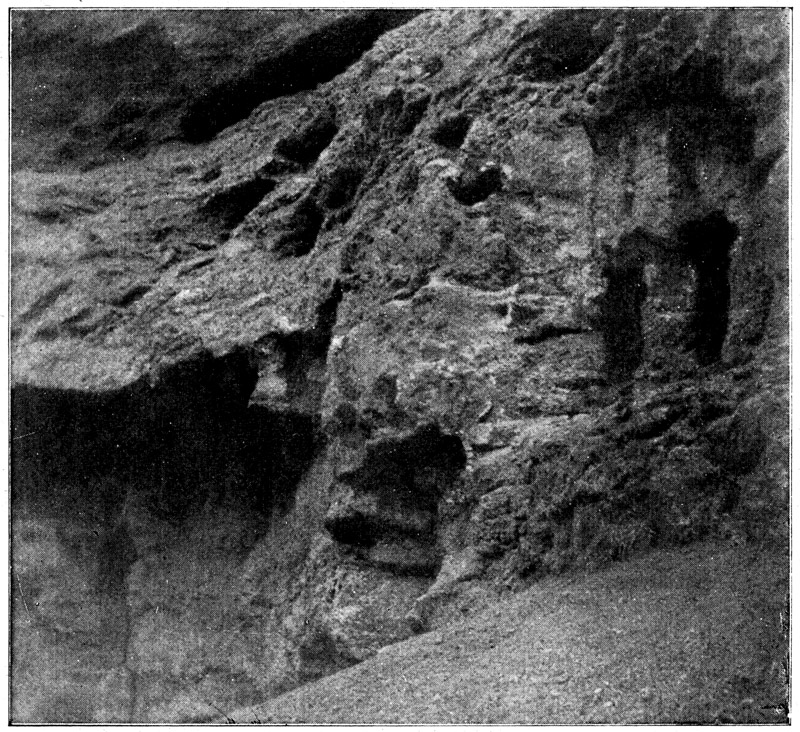

Die Pressung gibt sich vornehmlich durch Zusammenschieben und Faltung des weicheren Untergrundes, ferner in einer Verkettung feiner, loser Bestandteile zu festen Breccien kund, welche die schweizerische volkstümliche Bezeichnung Nagelfluhe nicht mit Unrecht verdienen, da Profile solcher unter Eispressung stehender Trümmerwände wirklich den Eindruck einer Wand machen, in die man Nägel geschlagen hat.