|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es ist schon wiederholt betont worden, daß die Fürstin seit jener Zeit, da sie sich vom gesellschaftlichen Leben zurückzog, die Erfüllung ihrer Mutterpflicht im weitesten Sinne als ihre Lebensaufgabe ansah, nach der sich ihre Beschäftigungen, ihre Tageseinteilung, ihr Verkehr, kurz ihr ganzes Tun und Lassen zu richten hatten. Durch die eigene freudenlose Kindheit gewarnt, war sie früh zu der Überzeugung gekommen, daß sowohl für das Glück als für die Charakterentwicklung des Kindes nichts notwendiger und zuträglicher sei als die Erziehung durch eine liebende, sorgsame Mutter und der herzlich vertrauensvolle Umgang mit ihr. Daher lebte sie soviel als möglich mit ihren Kleinen. Ihr Sohn erzählte noch als Mann, wie die Mutter in Nithuis sich den ganzen Tag mit ihm und seiner Schwester beschäftigt hatte, wie sie ihn abends in das Schlafzimmer führte und darauf sah, daß er, der bisher von Bonne und Wärterin bedient worden war, sich allein entkleidete und zu Bette legte. Dann löschte sie das Licht und ging hinaus. Das Prinzlein aber, gewöhnt, in einem erleuchteten Zimmer zu schlafen und von der Bonne bewacht zu werden, erhob ein Klagegeschrei, das von der Mutter zuerst mit ernstem Zureden, dann aber, wenn das Reden nicht half, mit der Birkenrute sehr energisch bekämpft wurde.

Schon früh begann die Fürstin mit dem Unterricht der Kinder, den sie viele Jahre hindurch ganz allein erteilte; erst später überließ sie, dem Rate ihrer Freunde folgend, einzelne Fächer erfahrenen Lehrern. So gab seit dem Jahre 1784 Kistemaker, Lehrer am Gymnasium zu Münster, den Kindern griechischen und lateinischen Unterricht, während Professor Sprickmann ihnen deutsche Geschichte vortrug. Bei der Vorbereitung auf die Unterrichtsstunden wurden sie von einem Hauslehrer, einem jungen Geistlichen, beaufsichtigt, der mit ihnen von Zeit zu Zeit auch Repetitionen aus den einzelnen Fächern vornehmen mußte. Den Religionsunterricht, den sie mit Recht für eines der wichtigsten und wirksamsten Erziehungsmittel hielt, trat sie an niemand ab; sie erteilte ihn mit hingebendem Eifer und nach jedesmaliger sorgfältiger Vorbereitung, ließ die Kinder aber einigemal im Jahre von Theologieprofessoren prüfen. Auch außer der Religionsstunde las sie den Kindern öfters aus der Heiligen Schrift vor und besprach mit ihnen das Gelesene in einer Weise, die sie lehren sollte, die Vorschriften Christi im alltäglichen Leben zu befolgen. Am 15. Dezember 1787 z. B. schrieb sie in ihr Tagebuch: »Gegen 6 zu den Kindern. Erst las ich ihnen in der Bibel vor, das 9. Kap. Matth, bei dem V. 15, 16 und 17, wo Jesus den Jüngern Johannes' auf die Frage, warum seine Jünger nicht fasten, da doch die Pharisäer so viel fasten, antwortet (V. 15): ›Wie können die Hochzeitleute Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, daß der Bräutigam von ihnen genommen wird, alsdann werden sie fasten!‹ und gleich darauf (V. 16 u. 17) die Gleichnisse von neuen Lappen aufs alte Kleid und vom neuen Wein in die alten Schläuche folgen läßt. Da machte ich [Bemerkungen] wegen der gestrigen Unterredung mit Mitri und auch wegen Mimis falscher Art, ihr Gewissen oft zu verkleistern, indem sie ihre Schoßsünden, wie Stolz, Trägheit des Geistes, Zorn u. dgl., durch einen Abbruch am Essen straft, anstatt ihr Inneres selbst zu reinigen und den Teil zu bestrafen, der da sündigte ... Fasten, wenn man stolz ist, anstatt sein Herz zu demütigen, Almosen geben, wenn man lügt oder trügt, anstatt zur Wahrheit zurückzukehren u. dgl., das heißt mit einem neuen Lappen ein altes Kleid flicken und den Riß größer machen, indem man außer der Sünde auch noch sein Gewissen dadurch fälschlich beruhigt und übertüncht. Das alles leuchtete den Kindern ein, so daß Mitri den nächstfolgenden Sonntag den Spruch vom neuen Lappen usw. sich [zum Wahlspruch] wählte ... Ehe er zu Bett ging, sprachen wir noch viel über das Gelesene.«

Nach dem Unterricht in der Religion legte die Fürstin das größte Gewicht auf den in der Psychologie oder Seelenkunde, die ihr als diejenige Wissenschaft galt, die den Menschen zur Selbstbeobachtung erziehe und ihn über die entferntesten Ursachen und wahrhaften Quellen seiner Irrtümer aufkläre. In welcher Weise sie die Kinder in dieses schwierige Gebiet einzuführen und ihr Interesse rege zu erhalten verstand, wird aus einem ihrer Briefe an Hemsterhuis klar. Nachdem sie darin ihre Überzeugung ausgesprochen, daß es für Erwachsene wie für Kinder von Wichtigkeit sei, die Beweggründe der eigenen Handlungen zu erforschen, fährt sie fort: »Es scheint mir, daß man, um das Kind allmählich dahin zu führen, in möglichst früher Jugend beginnen muß, ihm Bewußtsein zu geben, nicht dulden, daß es ins Blaue spricht und handelt, ohne sich dessen bewußt zu sein, was es augenblicklich sagt und tut; bei etwas vorgeschrittenerem Alter muß man es hauptsächlich mit andern Gegenständen der Psychologie beschäftigen, aber nicht als mit einer trockenen Wissenschaft, die uns registermäßig und dogmatisch die Geschichte unseres Seelenvermögens lehrt, wie dieses in allen Büchern geschieht, die mir bis jetzt bekannt sind; denn die erste Überzeugung des Kindes, wenn es diese Wissenschaft lieb gewinnen soll, muß darin bestehen, daß die Psychologie die Wissenschaft der Glückseligkeit sei ... Die Form, welche ich wählte, um diesen Gedanken jedem verständlich zu machen und um die Annehmlichkeiten zu zeigen, welche ich hineinzulegen im stande bin, ist ein Dialog, in dem die beiden redenden Personen zwei Brüder sind. Der ältere, Herr eines großen Gutes, wurde als Erbe erzogen und blieb, weil er seine Seelenkräfte stets schlummern ließ, untätig. Seine natürlichen Veranlagungen und sein Herz sind sehr gut. Sein jüngerer Bruder, ohne Vermögen und als Mensch erzogen, der eines Tages durch eigenes Verdienst emporkommen muß, ist ganz Tätigkeit. Das Glück, das er genießt und das in einer ununterbrochenen, für ihn wie für seine Nebenmenschen nützlichen Beschäftigung besteht, erregt zuletzt das Verlangen des andern, der infolge von Langeweile immer unglücklich ist, und in einer solchen Situation beginnen sie ihre Gespräche. Gegenwärtig bin ich an dem zweiten. Diese Gespräche haben großen Erfolg bei meinen Kindern und einigen andern jungen Leuten, was mir die Fortsetzung dieses Werkes, obschon es mich sehr ermüdet, doch äußerst interessant macht, so daß ich jeden frei bleibenden Augenblick benutze, um daran zu arbeiten ... Herr von Fürstenberg wird Ihnen sagen, daß dieses Werk für meine Kinder durchaus notwendig ist, da kein anderes existiert, welches dessen Stelle einnehmen könnte.«

Nach dem Vortrage, den die Fürstin frei oder nach der eigenen schriftlichen Ausarbeitung hielt, mußten die Kinder das Gehörte niederschreiben, ihre Ansicht darüber aussprechen und sich etwa Nichtverstandenes nochmals erklären lassen; besonders auf das letztere sah die Fürstin mit großer Strenge, und Mitri, der aus Bequemlichkeit zuweilen das Fragen unterließ und versicherte, alles begriffen zu haben, zog sich manche Strafe und manche Rüge für diese »Heuchelei« zu. Auch außer den Unterrichtsstunden, z. B. auf Spaziergängen oder während der Mahlzeiten, wurden Gespräche über psychologische Fragen geführt, die später zu Papier gebracht und nochmals erörtert werden mußten. Ebenso wurden die Kinder dazu angehalten, ein »moralisches Tagebuch« zu führen, in welchem sie nach gewissenhafter Selbstprüfung ihre Fehler und Untugenden verzeichneten, die Gründe untersuchten, die sie zu dieser oder jener Handlung veranlaßt hatten, sich über die guten oder bösen Folgen dieser Handlungen klar zu werden strebten, ihre Besserungsvorsätze niederschrieben u. dgl. Diese Tagebücher ermöglichten den Kindern vor der Beichte eine genaue Gewissenserforschung, die ebenfalls schriftlich gemacht werden mußte und zuweilen auf Bitten der Kinder von der Mutter überprüft wurde.

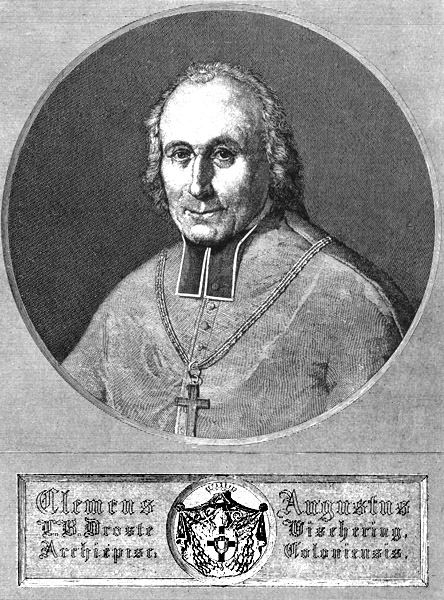

Klemens August Droste zu Vischering.

Nach einem Gemälde von F. Ittenbach; Stich von C. Müller

Da die fürstlichen Kinder aller menschlichen Voraussicht nach dereinst hohe und einflußreiche Lebensstellungen einzunehmen hatten, mußten sie nicht nur wissenschaftliche, sondern auch gesellschaftliche Bildung erhalten, die die Mutter ihnen durch Sprachunterricht, Lektüre und den Umgang mit zwar wenigen, aber sorgfältig ausgewählten Altersgenossen aus vornehmen Familien zu verschaffen suchte. Besonders gern sah sie die herzliche Freundschaft ihres Sohnes mit den jungen Freiherren von Droste-Vischering, den Söhnen des Erbdrosten Klemens August, der mit seiner Familie abwechselnd in Münster oder auf dem nahen Gute Darfeld wohnte. Die Droste-Vischerings gehörten zu den wenigen Familien des Münsterschen Adels, zu welchen die Fürstin in Verkehr getreten war, und als die jungen Freiherren – Adolf, Kaspar Max (späterer Weihbischof von Münster), Franz und Klemens August (nachmaliger Erzbischof von Köln) – in Begleitung ihres bisherigen Hauslehrers Dr. Katerkamp ganz nach Münster übersiedelten, um die Universität zu besuchen, waren sie häufige und stets gern gesehene Gäste im Gallitzinschen Hause. Die Fürstin schloß die begabten, gutgearteten Jünglinge so in ihr Herz, daß sie dieselben ihre »Quasi-Söhne« nannte; die jungen Freiherren ihrerseits sprachen von ihr nur als von ihrer guten und lieben »Mutter Amalie« und blieben auch in ihren reiferen Jahren stets ihre treu ergebenen Freunde. Oft äußerte die Fürstin, wie sehr sie bedaure, ihren Kindern nicht von Anfang an eine auf religiöser Grundlage aufgebaute Erziehung gegeben zu haben, wie die »Erbdrostenkinder« sie im Elternhause genossen hatten, und sie richtete wiederholt an die beiden ältesten der Brüder die Bitte, ihren Einfluß auf Mitri zu benutzen, damit er ebenso entschlossen wie sie den Weg des Guten wandeln lerne. »Eines der Mittel, deren sich wahre Freundschaft zu diesem Zwecke zu bedienen pflegt«, schrieb sie gelegentlich an Adolf von Droste-Vischering, »ist ... sich gegenseitig Fehler sagen, die man aneinander bemerkt, sich gegenseitig Fehler gestehen, die man an sich selbst bemerkt.« Prinz Mitri und die jungen Freiherren befolgten denn auch diesen Rat der Mutter, wie aus den Briefen hervorgeht, die sie miteinander wechselten und in denen ein für ihr Alter ungewöhnlicher Ernst zu Tage tritt.

Außer den jungen Droste-Vischerings gehörten zu den »Pflegekindern« der Fürstin Georg Jacobi, ein Sohn des Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi, und Amalie von Schmettau, Tochter eines früh verstorbenen Bruders und Patenkind der Fürstin. Der junge Jacobi war von seinem Vater der Fürstin im Jahre 1782 anvertraut worden, um mit Mimi und Mitri gemeinsam unterrichtet und erzogen zu werden, blieb jedoch nicht lange in ihrem Hause, da ihr seine Charakteranlagen nicht zusagten, während anderseits Jacobi mit ihrem Erziehungssystem nicht ganz einverstanden war. Amalie von Schmettau, die bedeutend jünger war als die Gallitzinschen Kinder, war schon als kleines Mädchen ins Haus der Taufpatin gekommen und bald deren Liebling geworden, obgleich sie ihr durch große Lebhaftigkeit und den Hang zur Unwahrheit manche Sorge und Mühe bereitete. Die Fürstin spricht in ihren Tagebüchern nur selten von dem Pflegetöchterchen, wo dies aber der Fall ist, da geschieht es mit Worten innigster Liebe und Zärtlichkeit. Am 1. Februar 1786 findet sich das folgende drollige Gespräch verzeichnet:

» Amalie. Zu Pforten hatte ich auch eine Mama und einen Papa.

Ich. Wen hattest du lieber, Papa oder Mama?

A. Mama.

Ich. Und wen hatte Mama lieber, dich oder Leopoldchen?

A. Leopoldchen.

Ich. Warum denn?

A. I, daß er artig war.

Ich. Warst du denn nicht artig?

A. Nein.

Ich. Was tatest du denn?

A. I, ich weinte und lügte.

Ich. Und wen hattest du denn lieber, den Papa oder den Berlinschen Onkel?

A. Den Berlinschen Onkel.

Ich. Warum denn?

A. I, daß er mir Fleisch gab.

Ich. Kindchen, warum küssest du mich nun so herzlich?

A. Daß du mir die Bretzel geben sollst.

Ich. Wenn ich nun aber glaube, daß sie dir nicht gesund ist, und geb' sie dir nicht, küssest du mich dann noch?

A. Nein; aber lieb hab' ich Mütterchen doch, weil Mütterchen mich lieb hat.«

»Und wer dabei das Unbefangene, Unbekümmerte des Blickes, der Mienen und des ganzen Wesens ausdrücken könnte!« ruft die Fürstin zum Schluß aus, »und wie ich dann hange am Blicke des Engels! Ach Gott, wie über alles ist nicht Einfalt, Unschuld und Unbefangenheit, wie seligmachend schon im bloßen Bilde, wie mehr in ihrem Wesen! O Vater, wie innig ich dir danke, daß du dieses Bild zur Labung meines nach dem Wesen selbst schmachtenden Herzens mir schenktest, um durch dasselbe mir es alle Augenblicke anschaulich, fühlbar zu machen, wie wahr es ist, daß nicht eingehen kann in die Seligkeit, wer nicht ist wie dieser Kinder eines; aber wer würde sich sehnen in dein Himmelreich, wenn hienieden kindliche Einfalt und Unbefangenheit der allgemeine Sinn der Menschen wäre?« – Ein andermal berichtet die Fürstin von »zwei recht seligen Stunden«, die sie mit der Kleinen »in der Deele« (Diele, Tenne) verbracht habe; sie erzählt, wie artig Amalie gespielt, wie drollig sie zu den Kühen gesprochen, was für lustiges Zeug sie getrieben habe; die naive Grazie, die kindliche, mit Unschuld und Liebe verknüpfte Feinheit, die all ihr Tun und Lassen begleite, sei mit Worten gar nicht zu beschreiben.

Amalie von Schmettau blieb bis zum Tode ihrer geliebten Pflegemutter in deren Hause und pflegte sie abwechselnd mit Mimi in allen schweren Leidenszeiten; später entsagte sie dem Weltleben und beendete ihre Tage im Kloster der Salesianerinnen in Wien.

Der Liebreiz, der die Fürstin an der Nichte so entzückte, war ihrer eigenen Tochter versagt. Sie klagt oft über Mimis ungraziöse Bewegungen, ihren schwerfälligen Gang, und versucht alles mögliche, um ihr Gewandtheit und Leichtigkeit beizubringen. Prinzessin Mimi mußte von klein auf an allen körperlichen Übungen des Bruders teilnehmen: unter Aufsicht eines Fechtmeisters oder des Hauslehrers mußten beide Kinder täglich reiten, schwimmen, turnen, fechten, wettlaufen, tanzen usw. Die Fürstin selbst machte, wenn ihr Gesundheitszustand sie nicht daran hinderte, eine oder die andere dieser Übungen mit, um mit gutem Beispiel voranzugehen; besonders häufig begleitete sie die Kinder auf die Jagd, die sie für einen gesunden, Hand und Blick festigenden Sport erklärte, oder auf größere, oft recht beschwerliche Fußtouren, durch welche sie an das Ertragen von Strapazen gewöhnt werden sollten. Um ihnen gesellschaftliche Sicherheit zu verschaffen, wurden zuweilen in der geräumigen Diele des Angelmodder Landhauses Kinderbälle veranstaltet, zu denen alle braven Knaben und Mädchen der Nachbarschaft geladen wurden und sich sogar die gelehrten Freunde der Fürstin als Zuschauer einzufinden pflegten, während sie selbst zum großen Jubel der jungen Gäste sich unter die Tanzenden mischte. Damit bei diesen kleinen Festen das Harmlose, Kindliche gewahrt bleibe, wurde auf größte Einfachheit in der Kleidung gesehen; ja Prinz Mitri bezeichnete der Mutter einmal einige der kleinen Tänzerinnen als zu »geputzt« und bat, sie das nächste Mal doch lieber gar nicht mehr einzuladen. Bei seiner Schwester regten sich zwar hie und da Eitelkeit und Gefallsucht, wurden aber von der streng achtgebenden Mutter sofort unterdrückt. Das bescheidene Äußere und natürliche Benehmen der fürstlichen Kinder fiel besonders Fremden sehr auf. So erzählt der Pädagoge Niemeyer in Halle, der sie während einer Reise kennen lernte, welche die Fürstin im Jahre 1785 mit ihnen unternommen hatte: »Ihr Sohn und ihre Tochter trugen höchst einfache Gewänder, das Haar schlicht, die Füße unbekleidet, das Gesicht von der Luft und Sonne gebräunt, das Auge offen und hell, das Gespräch verständig, ohne Affektion ... So sicher die Kinder mathematische Aufgaben gelöst hatten« (im Pädagogium zu Halle, in welchem sie mit der Mutter einer Schulstunde beigewohnt hatten), »ebenso sicher sah man sie den Saalestrom beherrschen. Wir gingen an das Ufer ... Auf den Wink der Mutter warfen sie, die Prinzessin wie der Prinz, das leichte Oberkleid von sich, klimmten mit Leichtigkeit an den Balken einer Zugbrücke hinan, stürzten sich von der Höhe in die Flut und schwammen den Fluß, wie einheimisch in diesem Elemente, hinauf und hinab.« – Wizenmann, ein junger protestantischer Theologe, der im Sommer desselben Jahres einige Tage in Münster weilte und an die Fürstin empfohlen war, schrieb einem Freunde über die fürstlichen Kinder: »Diese verrichten die schwersten Leibesübungen mit der größten Leichtigkeit: der Prinz klimmt auf einen haushohen, ganz abgeschälten Baum und schlägt, wenn er oben ist, die Füße und Hände wechselweise zusammen; die Prinzessin sowohl als er springen über 4-4½ Fuß hohe Stangen, gehen auf dem Seile, reiten und setzen über erhöhte Stäbe, springen in allen möglichen Wendungen auf ein hölzernes Pferd, fechten, tanzen, jagen, schwimmen, gehen barfuß und in einem leinenen Kleide, Winters wie Sommers, und sehen dabei aus wie das Leben selbst. Sie sind ungewöhnlich freimütig, ohne Affektation und Fürstengeblütswahn.«

Trotz der halb knabenhaften Erziehung, die Mimi als Spiel- und Arbeitsgenossin des Bruders erhielt, hatte sie nichts Unweibliches in ihrem Wesen. Goethe, von dessen Besuch im Gallitzinschen Hause später noch die Rede sein wird, fand sie verständig, liebenswert, haushälterisch, dem halb klösterlichen Leben sich fügend und widmend, und die Gräfin Sophie Stolberg sagt von ihr in einem Briefe aus dem Jahre 1791: »(Sie) hat die Blüte der Gesundheit und der Jugend, sie scheint sich durch nichts auszuzeichnen, ist aber gut, natürlich und weiblich; das letztere bemerke ich, weil ich sie mir sehr männlich vorstellte, da sie schwimmen und fechten lernte.«

Zur Zeit der religiösen Umkehr der Fürstin waren ihre Kinder 16-17 Jahre alt, hatten also bereits das Alter überschritten, in welchem andere Kinder die heilige Erstkommunion empfangen dürfen. Die Mutter selbst bereitete sie jetzt mit großer Andacht auf die bedeutsame Feier vor, die am 3. Juni 1787 in der bescheidenen Dorfkirche zu Angelmodde stattfand. Auf die heilige Firmung ließ die Fürstin beide Kinder noch mehrere Jahre warten, um inzwischen an ihren Seelen nachholen zu können, was während der ersten religionslosen Erziehung versäumt worden war; sie wollte es verhüten, daß Mimi und Mitri dieses heilige Sakrament mit solcher Gleichgültigkeit und Verständnislosigkeit empfingen, wie sie selbst es einst empfangen hatte. Erst im Jahre 1792, am Dreifaltigkeitssonntag, wurden die Geschwister in Rheine gefirmt, und die Mutter hatte die Freude, an den »Neugebornen«, wie sie sie nannte, eine große Ergriffenheit und Andacht zu bemerken. Auch auf die übrigen Anwesenden machte die Feier einen tiefen Eindruck. Der 19jährige Klemens von Droste-Vischering flüsterte seinem Freunde Mitri ins Ohr: »Ich hoffe, du wirst behalten, was du erhalten hast!« Und an seine älteren Brüder, die damals auf Reisen waren, schrieb Klemens: »Es hat mich sehr bewegt und tut es noch, wenn ich denke: Siehe, da ist dein liebster Freund, voll des Heiligen Geistes, der alle Wahrheit lehrt, der tröstet, der stärkt, den Jesus gesendet hat! O wie müssen die Engel im Himmel sich gefreut haben! Nun, der Gott, der Mitri und Mimi den Heiligen Geist gab, gab ihn uns allen und läßt ihn hoffentlich uns allen, auf daß wir ihn und den er gesendet hat erkennen.«

So konnte denn die Erziehung der fürstlichen Kinder als beendet angesehen werden, eine Erziehung, die, weil sie allem damals Üblichen und Allgemeingültigen entgegengesetzt war, viel Widerspruch erregt hat und sowohl von der Mit- als von der Nachwelt oft getadelt worden ist. Doch außer der Liebe zu ihren Kindern, die aus jeder ihrer Handlungen, ja fast aus jeder Zeile in ihren Tagebüchern spricht, und außer der Überzeugung, in Bezug auf sie nach bestem Wissen und Gewissen vorgegangen zu sein, hat die Fürstin für etwaige Mißgriffe eine schwerwiegende Entschuldigung: sie hatte sich ja selbst erst erziehen und bilden müssen. Ist es da zu verwundern, daß das Erziehungssystem, das sie sich schließlich zurecht gelegt hatte, in mancher Hinsicht fehlerhaft war? So wurden die Kinder z. B., besonders vor der religiösen Umkehr der Mutter, mit philosophischen Lehren förmlich überfüttert; später verlangte die Fürstin von ihnen eine Tugendhaftigkeit, die der Vollkommenheit gleichkommen sollte, nach der sie selbst strebte. Ihre durch Kränklichkeit überreizte Gewissenhaftigkeit, die ihr das Verständnis für kindliche Eigenart erschwerte, ließ sie in dem kleinsten Vergehen, in der unbedeutendsten Ungezogenheit eine »Bösartigkeit« oder gar ein »Laster« sehen, über das sie sich über die Maßen grämte. Durch die beständige Beaufsichtigung, das häufige Ermahnt- und Gestraftwerden befanden Mimi und Mitri sich in einem fortwährenden Zwange, der ihnen nur durch das Bewußtsein, daß die Mutter es gut mit ihnen meine, erträglich gemacht wurde. Denn das, worauf Fürstin Amalie fast seit der Geburt der Kinder hingearbeitet hatte, war erreicht: beide hatten ein unbegrenztes Vertrauen zu ihrer Mutter. Die Tagebücher der Fürstin verzeichnen außer mancher Klage, die ihre nie ruhende Sorge um das Seelenheil ihrer Lieblinge ihr entlockte, manch »innige« oder »beseligende« Stunde, die sie in vertraulichem Gespräche mit ihnen verbracht, manchen Ausspruch der Zärtlichkeit, der treuen Anhänglichkeit, der die Behauptung widerlegt, die strenge Erziehung habe in den jungen Herzen die Kindesliebe ertöten müssen. »Wir wurden wieder froh und innig«, berichtet die Fürstin z. B. einmal, nachdem sie die Ermahnung niedergeschrieben, die sie ihrem Sohne wegen einer Unart erteilt hatte; »nach Tisch spazierten wir, ich las, nachdem ich die Kinder überhört hatte, einige Fabeln aus dem Lafontaine; sie zeichneten bis 5 Uhr, aber es ward nicht viel daraus, indem unsere Herzen alle drei so offen waren, daß wir immerwährend und sehr interessante Dinge miteinander sprachen. Ich sagte ihnen unter anderem, daß, wenn sie einst dem Mammon dienten, nicht gute, brave, christliche Menschen wären, so sollten sie von mir nichts mehr hören oder sehen, ich würde mich alsdann in die tiefste Einsamkeit begeben. Mimi sagte, nein, das wäre nicht möglich, sie würde nirgends Ruhe finden (das hoffe ich wirklich zu Gott). Beide sagten, sie wollten mit mir leben; Mitri, er wolle nie eine Frau nehmen, es sei denn, sie bliebe bei mir. Mimi sagte dasselbe auf eine andere Art, sie wolle gar nicht heiraten, oder sei es auch, so könne es nur unter dem Beding geschehen, daß sie von mir nie getrennt würde; so unter herzerquickenden Unterredungen verging die Zeichenstunde.«

Während der häufigen Krankheiten der Fürstin, die ihr gewöhnlich tiefe Schwermut oder unnatürliche Erregtheit verursachten, zeigten die Kinder stets rührende Besorgnis um die Mutter, und jede Besserung wurde mit Jubel begrüßt. »Ich eile, Dir frohe Nachricht mitzuteilen«, schrieb Mitri einmal an Adolf von Droste-Vischering, als er ihm einen Brief von der auf Reisen befindlichen Fürstin schickte, in welchem sie die Wiederherstellung ihrer Gesundheit meldete; »genug für uns alle, um uns zu freuen. Lies doch diesen Brief allen vor, allen im Hause, die nur im geringsten für Mamas Wohlsein Teilnahme haben, von Deiner Frau Mutter angefangen, und bitte alle, unserem gemeinsamen Herrn für diese Wohltat zu danken und um fernere Erhaltung ihrer Gesundheit oder vielmehr um Fortgang ihrer Besserung zu flehen.«

Das volle Verständnis freilich für das, was die Mutter ihnen gewesen, kam Mimi und Mitri erst, als sie längst keine Kinder mehr waren und als manches Große und Schöne, zu dem der Keim in ihre Herzen in früher Jugend gelegt worden war, sich zur Blüte entfaltet hatte. Und zwar war es in erster Linie der Sohn, der durch sein ganzes späteres Leben den Beweis lieferte, daß die Erziehungsmethode der Fürstin doch nicht gar so verfehlt gewesen sein konnte, wie ihre Gegner behaupteten.