|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es ist eine Begleiterscheinung der Mannigfaltigkeit des deutschen Stammescharakters und der zum Teil daraus hervorgehenden Vielstaaterei, daß das Geistes- und Kulturleben sich bei uns in verschiedenen Zentren zu entwickeln pflegt, in denen entweder durch eine machtvolle, verwandte Naturen heranziehende Persönlichkeit oder durch das zufällige Zusammenfinden ähnlich gearteter Geister eine erhöhte Spannkraft und Tätigkeit nach irgend einer Seite zu Tage tritt. Man braucht, um für diese Wahrnehmung Beispiele zu geben, nur hinzuweisen auf den Hof der Babenberger zu Wien im 12. und 13. Jahrhundert, wo Walther von der Vogelweide im Kreise älterer Genossen »singen und sagen« lernte, oder auf das Nürnberg des sogenannten Reformationszeitalters, die »schlesischen Schulen«, den Leipziger Dichter- und Gelehrtenkreis um Gottsched, Klopstock, und die »Bremer Beiträge«, auf das Zürich der Bodmer und Breitinger, den Göttinger »Hainbund« und, als vornehmstes Beispiel, auf das Weimar zur Zeit Karl Augusts und Goethes. Und gleichzeitig mit dem literarischen Aufblühen Weimars, da von nah und fern alles, was auf Bildung Anspruch erhob, in »Ilm-Athen« zusammenströmte, um wenigstens vorübergehend an dem dort herrschenden regen Geistesleben und dem fröhlichen, oft übermütig ausgelassenen geselligen Treiben teilzunehmen, hatte sich im nordwestlichen Winkel Deutschlands, in Münster, der schönen, altehrwürdigen Hauptstadt Westfalens, ein Freundeskreis gebildet, dem der Ehrennamen familia sacra, »heilige Familie«, beigelegt ward, weil Sinnen und Trachten, Streben und Ringen der ihm angehörenden Persönlichkeiten in scharfem Widerspruch standen zu dem profanen, religionsfeindlichen Geiste der damaligen Gesellschaft. Die Seele dieses Freundeskreises war eine Frau von seltenen Geistes- und Herzensgaben, eine Frau, die auf ihre Zeitgenossen wirkte wie eine Erscheinung aus einer andern Welt, und die jedem, mit dem sie in nähere Berührung kam, unauslöschlich im Gedächtnis blieb: die Fürstin Adelheid Amalie von Gallitzin.

Münster, das dieser edeln Frau zur zweiten Heimat werden sollte, war nicht ihre Vaterstadt, nicht ihr Geburtsort. Sie war in Berlin als Tochter des Preußischen Feldmarschalls Reichsgrafen Samuel von Schmettau zur Welt gekommen (28. August 1748). – Die Familie von Schmettau oder Schmettow entstammt einem altungarischen Geschlechte, das im Stammlande Szmettay hieß und dort wie in Serbien große Besitzungen hatte, im 16. Jahrhundert aber nach Schlesien auswanderte und zum Protestantismus übertrat. Amaliens Vater, der bedeutendste seines Geschlechtes, hatte sich als Feldherr wie als Diplomat in kaiserlichen und preußischen Diensten ausgezeichnet und war 1742 in den Reichsgrafenstand erhoben worden. Zwei Jahre früher hatte er sich in zweiter Ehe mit Maria Anna Freiin von Riffer (nach andern Angaben von Ruffor oder Ruffert) vermählt; die Söhne, die dieser Verbindung entsprossen waren, wurden nach dem protestantischen Glauben des Vaters erzogen, Amalie aber folgte dem Bekenntnisse der Mutter, die Katholikin war.

Von den Kinderjahren der kleinen Komtesse ist nicht viel zu erzählen. Kaum drei Jahre alt, verlor sie den Vater, dessen Klugheit und Energie sie geerbt hatte, während die Mutter – nach manchen Einzelheiten in der Art der Erziehung ihrer Tochter zu schließen – charakterschwach und oberflächlich war. Sie entledigte sich der Sorge um die Kleine sobald als möglich, indem sie das Kind im zarten Alter von fünf Jahren einer klösterlichen Erziehungsanstalt in Breslau anvertraute. In Begleitung eines Kammerdieners und einer Zofe traf Komtesse Amalie in Breslau ein, wo sie von einer in der Nähe, im Städtchen Wohlau, lebenden Tante, einer Schwester ihrer Mutter, liebevoll empfangen wurde. Viele Jahre später berichtete diese Tante in einer kurzen Aufzeichnung, die sie für die Freunde der Fürstin Gallitzin niederschrieb, wie fröhlich das kleine Mädchen, das nur Französisch gesprochen habe, ihr entgegengesprungen sei, um sofort von dem großen Korbe zu erzählen, den es von der Mutter auf die Reise mitbekommen hatte. »Noch denselben Abend mußte ich sie ins Kloster führen«, heißt es weiter in jenem Berichte, »allwo sie zum erstenmal lauter verschleierte geistliche Jungfrauen erblickte, unter welchen nur zwei waren, die mit ihr reden konnten.« Da die protestantische Zofe sich weigerte, auch nur eine Nacht im Kloster zu bleiben, aus Angst, daß man sie dann ganz dort behalten werde, entschloß die Tante sich, dem Kinde während der ersten Tage Gesellschaft zu leisten, um ihm das Eingewöhnen in die so fremde Umgebung und das streng geregelte Leben der Klosterzöglinge zu erleichtern. Doch Amalie fand sich überraschend schnell in all das Neue und schien nicht im geringsten an Heimweh zu leiden, so daß die Tante sie bald beruhigt verlassen konnte und fortan nur alle Vierteljahr einmal nach Breslau fuhr, um sich von dem Wohlbefinden und den Fortschritten der Kleinen zu überzeugen. Nach einem Jahre traf auch die Gräfin Schmettau selbst zum Besuche in Breslau ein und fand zu ihrer Zufriedenheit, daß Amalie sich in deutscher Sprache bereits mit Geläufigkeit unterhalten konnte, auch schon ein wenig Klavierspiel, Gesang und Tanz gelernt hatte.

Bald nach dem Besuche der Mutter bereitete die gute Tante ihrer chère nièce, wie sie Amalie stets nannte, eine neue Freude: sie reiste mit ihr nach Trebnitz, um in dem dortigen Cistercienserinnenkloster der Einkleidung einer jungen Nonne, einer » nièce Pillerin«, beizuwohnen. Die lebhafte kleine Komtesse fand an dieser Reise viel Vergnügen, eroberte die Herzen aller, mit denen sie plauderte, und ward von der Feierlichkeit in der Klosterkirche so ergriffen, daß sie der Tante gegenüber äußerte: »Dies ist wohl das irdische Paradies!«

Die Unruhen des Siebenjährigen Krieges, die sich in Breslau stark fühlbar machten, zwangen die Gräfin Schmettau, ihr Töchterchen für einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Tante brachte das Kind nach Berlin, wo sie mehrere Monate verblieben. Die kleine Komtesse scheint während dieser Zeit Privatunterricht erhalten zu haben und von der Tante mehr als von der Mutter beaufsichtigt worden zu sein, denn in dem erwähnten Bericht der Tante lesen wir: »In Berlin hatte Amalie ebensoviele Lehrmeister und Lehrstunden als in Breslau. Ihre Mutter bat mich, ich möchte doch Nachsicht mit ihr haben, weil sie auf Rekreation wäre, und ihr manche kleine Fehler übersehen; ich antwortete: ›Sehr gerne, denn es wäre wohl nicht angenehm, immer eine Hofmeisterin abzugeben‹.« Amalie sei zwar nicht bösartig gewesen, aber auch nicht frei von den ihrem Alter eigenen Ungezogenheiten, und daher habe die Gräfin schon nach kaum acht Tagen gebeten, die Tante möge doch wieder die frühere Strenge walten lassen. Oft gab Amaliens Schoßhündchen Anlaß zu Rügen und Verstimmungen: es wurde von seiner kleinen Herrin den ganzen Tag umhergetragen, war überall im Wege, zernagte und zerkratzte viele Sachen und sollte dennoch durchaus mit nach Breslau, obgleich die Tante wußte, daß die Klosterfrauen den vierbeinigen Zögling nicht aufnehmen würden. Als die Rückreise angetreten wurde, bekam der Hund richtig einen Platz in dem ohnedies überfüllten Wagen, in dem außer Amalie und ihrer Tante zwei Kammerjungfern und eine kleine Komtesse Bredow, ebenfalls eine Pensionärin des Breslauer Klosters, untergebracht werden mußten. Nur durch List gelang es, den unerwünschten Reisebegleiter los zu werden: Das erste Nachtquartier wurde in einem Pfarrhause genommen, in dem ein schöner, sehr gelehriger Hund Amaliens Aufmerksamkeit und Neid erregte. »Wenn doch mein Hündchen auch so schöne Kunststückchen wüßte!« meinte sie, worauf die Tante schlau vorschlug, den Herrn Pfarrer zu bitten, er möge den Hund bei sich behalten und in die Lehre nehmen; bei der nächsten Durchreise könne Amalie ihren Liebling dann wieder abholen. Die Kleine war damit einverstanden, und ihre Umgebung atmete erleichtert auf.

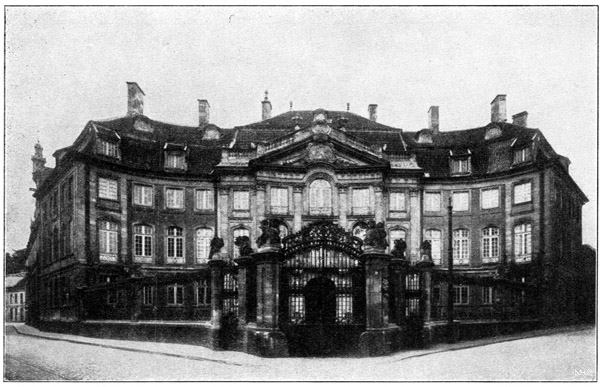

Erbdrostenhof zu Münster i. W.

(Phot. Dr. Trenkler & Co., Leipzig)

Nach der Ankunft in Wohlau behielt die Tante die beiden kleinen Mädchen vorerst noch bei sich und suchte ihnen allerlei Unterhaltung zu verschaffen. Ein aus jener Zeit stammendes Geschichtchen ist charakteristisch für Amaliens Willenskraft und ihren Sinn fürs Gute und Edle: sie hatte eine große Liebhaberei fürs Kartenspiel, ärgerte sich aber sehr, wenn sie verlor, und wurde dann mürrisch und unliebenswürdig. Da erklärte ihr die kluge Tante in aller Ruhe, daß ein solches Betragen nicht nur unhöflich sei, sondern auch auf einen unedlen Charakter schließen lasse; man dürfe nur zum Zeitvertreib, nicht aber des Gewinnes wegen Karten spielen. Von dem Tage an bezwang die Kleine sich und »spielte généreux wie eine Königin«.

Nach zwei im Hause der Tante fröhlich verlebten Wochen kehrten Amalie und die kleine Luise von Bredow in das Kloster zurück, doch bald zeigte es sich, daß diese Rückkunft verfrüht war, denn der Krieg tobte ärger denn je vor den Mauern der Stadt, die bald von kaiserlichen bald von preußischen Truppen belagert und eingenommen wurde und längere Zeit hindurch von jedem Verkehr mit der Außenwelt abgeschnitten war. Erst im nächsten Winter konnten die Wohlauer Tante und die Gräfin selbst Amalie besuchen. Sie fanden im Kloster alles bei guter Gesundheit und in bester Laune, obgleich die beiden kleinen Freundinnen Luise und Amalie von der Kriegsstimmung der Zeit mit fortgerissen worden waren: die erstere war auf seiten Maria Theresias und behauptete, als deren Truppen Breslau besetzt gehalten, habe es im Kloster zum Kaffee viel bessere Sahne gegeben als jemals vorher, – Amalie aber wurde bei solchen Reden ganz böse; sie hielt treu zu Friedrich II. und erklärte: »Ich muß gut preußisch sein, denn mein Vater war Preußischer Feldmarschall; vivat mein König!«

Aus Komtesse Amaliens weiteren Klosterjahren ist nur noch ein Vorfall zu erzählen, der, so geringfügig er an und für sich erscheinen mag, ebenfalls als Beweis der früh erwachten Energie und der im späteren Leben so oft bezeugten Fähigkeit, Schmerzen klaglos zu ertragen, angesehen werden kann. Bei einem ihrer Besuche bemerkte die Tante mit Schrecken, daß die Finger an Amaliens rechter Hand erfroren waren. Sie machte den Klosterfrauen Vorwürfe, daß »für so vieles Geld« – es mußten alle Vierteljahr 78 Taler für die Pension gezahlt werden – nicht besser auf die Kleine geachtet worden war; die Nonnen aber entschuldigten sich damit, daß Amalie den ganzen Winter hindurch die gefrorenen Fenster mit allerhand Figuren bemalt habe, ohne über Kälte oder Schmerzen zu klagen; als diese seltsame Liebhaberei entdeckt wurde, war das Unglück schon geschehen und häßliche Frostbeulen verunstalteten die zarten Händchen der Komtesse, die das selbstverschuldete Übel geduldig ertrug.

Früh zeigte sich auch die zarte Gemütstiefe und das liebevolle Wesen, das Amalie späterhin so viele treue Freunde sichern sollte. Mit Liebe und Güte ließ sich alles bei ihr erwirken; während sie bei Drohungen und Strafen sich trotzig und verstockt gebärdete, genügte die vorwurfsvolle Frage: »So liebst du mich denn nicht?« um sie in Reuetränen ausbrechen zu lassen. Auch die innige Frömmigkeit ihres späteren Lebensalters läßt sich während der Kinderjahre in einigen, wenn auch kümmerlichen Keimen erkennen: Amalie betete oft andächtig vor einem wundertätigen Marienbilde und ging häufig zur Beichte, auf die sie sich stets mit großer Gewissenhaftigkeit und Rührung vorbereitete. Dem Gottesdienste aber wohnte sie nur ungern bei; es befiel sie in der Kirche jedesmal eine quälende Langeweile, als deren Grund sie in späteren Jahren den mangelhaften Religionsunterricht ansah, der ihr erteilt wurde. Man hielt dazumal nicht viel vom Lernen der Mädchen, und so konnte es geschehen, daß die junge Komtesse nach etwa achtjährigem Aufenthalte in dem Pensionat recht unwissend nach Berlin zurückkehrte. Sie konnte zwar sehr nett Klavier spielen und singen, zeigte sich aber selbst im Lesen und Schreiben noch ungeschickt, hatte das hübsche Französisch, das sie als kleines Kind gesprochen hatte, fast verlernt, wußte nichts von Geschichte und Geographie und benahm sich in Gesellschaft durchaus nicht so, wie man es von einem jungen Mädchen ihres Standes erwartete. Das Haus ihrer Mutter gehörte zu den vornehmsten und besuchtesten Häusern von Berlin, und die Gräfin hatte sich schon darauf gefreut, ihren vielen Bekannten die Tochter vorzustellen, – zu ihrem Mißvergnügen mußte sie nun einsehen, daß es dazu wohl noch zu früh war. Als Amalie gar einmal während eines gemeinsamen Spaziergangs die Torheit beging, sich vor den am Parkwege aufgestellten Götterstatuen ehrfurchtsvoll wie vor Heiligenbildern zu verneigen, ward beschlossen, etwas für ihre Bildung zu tun. Leider wurde dieser anerkennenswerte Beschluß in ganz verkehrter Weise durchgeführt. Anstatt sich nach tüchtigen Lehrern umzusehen, übergab die Gräfin ihre Tochter dem Pensionat eines gewissen Premonval, eines freigeistigen Franzosen, der seine Zöglinge tanzen und französisch sprechen lehrte, ihnen die gesellschaftlichen Umgangsformen und einige Kenntnisse in der Mythologie beibrachte, von einem Unterricht in den Wissenschaften und vor allem in der Religion aber nichts wissen wollte. Nachdem Amalie diese eigentümliche Bildungsanstalt anderthalb Jahre lang besucht hatte, kehrte sie als »erwachsen« in das mütterliche Haus zurück. Das schwache Flämmchen ihres Kinderglaubens war unter Monsieur Premonvals Leitung gänzlich verlöscht.