|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wir verlassen die Sumpfregion – Ameisen an Bord – Malakal – Wann wird es Negerschutzgebiete geben? – Nach Norden – An Fachoda vorbei – Kaka – Der Nasir der Aulad Hamid – Rinderreiter – Glückliche Büffeljagd – Ein Karama – Beginn der Regenzeit: Sandstürme und Gewitter – Wieder Khartoum – Abschied – Heimwärts – »Que voulez-vous, c'est l'Europe« – »Gari, Gari«

Nun trägt uns wieder der Weiße Nil nach Norden. An einem klaren Abend wird das Ambaschfloß ins Wasser gebracht, ich paddele weit voraus und lasse mich dann längs dem Ufer stromab treiben. Die Stille ist so groß, daß die Stimmen der Vögel laut über den Wasserspiegel hallen. Kleine Schilfvögel kommen auf Greifnähe heran. Ein großes Krokodil überrasche ich schlafend am Ufer und treibe in einer Entfernung von wenigen Metern geräuschlos vorüber. Plötzlich werde ich aus meinen Träumereien geweckt. Der Fluß hat eine Biegung gemacht, nun ertönt in der Stille unglaublich laut und ganz in meiner Nähe das Gebrüll eines Flußpferdes. Ich bin zwischen eine Hippofamilie geraten. Der alte Bulle kommt brüllend gerade auf mich zu, so daß mir, waffenlos wie ich bin, nichts übrigbleibt, als schleunigst im Schilf zu verschwinden. In der Nacht gerät ein Trupp Wanderameisen auf das Segelboot und treibt Die Leute in die Flucht. Diese Tiere sind eine rechte Plage in Afrika. Sie wandern nachts in meterbreiten Zügen, die manchmal unübersehbar sind, über alle Hindernisse hinweg. Alles Lebende, das sich ihnen in den Weg stellt, wird getötet. Es kommt vor, daß angebundene große Haustiere, wie Esel und Pferde, die sich nicht retten können, unter der Masse der Insekten binnen kurzem zugrunde gehen. Begegnet man einem solchen Zug, oder wird man von ihm in der Nacht überrascht, so ist Flucht das einzige Rettungsmittel.

Bald liegt das Boot in Malakal an der Reede. Sehr liebenswürdig werde ich von dem Gouverneur empfangen. Er ist noch einer von der »alten Garde« und war eifriger Mitarbeiter von Slatin Pascha. Ein ausgezeichneter Kenner der Araber, war er lange Zeit Leiter des Intelligence departement in Khartoum und ist erst seit kurzem als Gouverneur nach Malakal versetzt worden. Ich höre, daß der Bischof die Missionäre beauftragt habe, dahin zu wirken, daß die Shilluk ihre originellen Frisuren und ihre Stammesabzeichen aufgeben! Vom Gouverneur wurde verlangt, daß er den Schulzwang bei den Negern einführe und sie durch eine Verordnung zwinge, ihren malerischen Umhang aufzugeben und dafür Hemd und Hosen anzulegen. Zum Glück für die Neger ist der Gouverneur ein alter Afrikaner, der ein Herz für seine Schützlinge hat. »Soll ich sie zwingen, Kleider zu tragen, damit sie, die jetzt ungezieferfrei und, dank ihrer Schlafweise in Holzasche, gesund sind, Läuse und Wanzen kennenlernen wie die Sudanesen? Und die vielen Krankheiten, die durch dieses Ungeziefer übertragen werden und die die Neger bis jetzt höchst selten befallen?« meint er. Ob aber ein Nachfolger nicht solchen Wünschen Gehör schenkt? Für die Tiere hat man Schongebiete geschaffen, die für alle Nationen vorbildlich sind, aber den Menschen raubt man ihre Eigenart und Freiheit! Soll erst dann das Alte bewahrt werden, wenn es nichts mehr zu erhalten gibt? Gerade das Land der Shilluk würde sich ganz vorzüglich für eine Reserve eignen, weil dem stolzen Volk seine Sitten und Trachten nur mit Gewalt genommen werden können.

Eine andere kleine Geschichte wurde erzählt, die für die Einsicht des jetzigen Gouverneurs bezeichnend ist. Ein arabischer Kaufmann war mit einem Segelboot ins Land der Nuer gefahren. Er machte alle möglichen Geschäfte und fuhr schließlich in aller Heimlichkeit, doch mit einem Mädchen, das ihm gefallen hatte, weiter, ohne nach Landessitte einen Kaufpreis für dasselbe gezahlt zu haben. Die Eingeborenen verklagten ihn in Malakal, und der Gouverneur zwang den Kaufmann, sich der Gerichtsbarkeit der Nuer zu stellen und die Strafe, wie sie der Nuerscheech in der Gestalt von mehreren Kühen ihm auferlegte, zu zahlen.

Wir fahren weiter. Die Sonne geht blutrot unter, die Silhouetten großer Bäume spiegeln sich schwarz und düster im Wasser. Dazu ein Murrah der Shilluk! Ein großes Lagerfeuer leuchtet weithin sichtbar. Daneben qualmen viele Haufen von angezündetem trockenem Kuhdung. Der blaue Rauch breitet sich auf dem Boden aus und hüllt Mensch und Tier in einen wallenden Mantel, der seltsam vom Firmament absticht. Nur die Schattenrisse der Köpfe und die Lanzen sind sichtbar. Am Himmel leuchtet das erste Viertel des zunehmenden Mondes. In der Fahrtrichtung steht der Polarstern. Wir fahren nach Norden.

Eines Nachts ertönt plötzlich ein starkes Brechen am Ufer. »Ein Hippo«, meint Machulka. »Wenn nicht etwa Elefanten«, sage ich zum Scherz. Das Brechen verstärkt sich. Wir nehmen unsere Gläser zur Hand und erkennen deutlich etwa zwanzig große Elefanten, die zum Nil kamen, ihren Durst zu stillen. Das weiße Elfenbein leuchtet weithin sichtbar im Mondschein. Einige dieser riesigen Tiere haben die Uferböschung bestiegen und bewegen ihren massigen Kopf hin und her. Alle Augenblicke wirft eines den Rüssel hoch auf und sichert. Obwohl Totenstille auf dem Boot herrscht, haben uns die Dickhäuter bald wahrgenommen, ein kaum merklicher Lufthauch weht zum Ufer hin. Auf einmal hört das Brechen auf, ruhig sammelt sich die Herde. Vollkommen unbeweglich stehen die Tiere, als seien sie in tiefes Nachdenken versunken. Dann beginnt das Leittier langsam gegen den Wald zu wandern. Ohne jedes Geräusch, obgleich die Tiere dürres Gras überqueren, folgt in langem Zuge die Herde. Wie Gespenster wirken die Riesen, die lautlos mit wiegenden Schritten davonziehen.

Wieder eine Enttäuschung! Die nomadisierenden Araber halten sich nicht bei Kaka auf, sondern sind weit ins nördliche Kordosan gezogen. Schon haben wir die Hoffnung aufgegeben, die »Rinderreiter«, die arabischen Bagara, zu sehen, als ein Kaufmann die Nachricht bringt, der »Nasir« der Aulad Hamid sei zufällig in einem Ferik (Zeltlager) seines Stammes zu Gast. Die Aulad Hamid sind ein großer Stamm, der einst von Arabien in den Sudan einwanderte und von mächtigen Sultanen regiert wurde. Auch heute noch haben die Führer des Stammes großen Einfluß, die Regierung stellt ihnen sogar Polizisten zur Verfügung. Der oberste Fürst der Aulad Hamid ist heute El Rhadi Kambal Nasir el Aulad Hamid, zu ihm will der Kaufmann uns führen. Der Ferik liegt etwa fünfzig Kilometer von Kaka entfernt an der uralten Karawanenstraße nach Rashad. Dort befinden sich einige Brunnen. Wildschweine sollen es gewesen sein, die den Leuten das Wasser angezeigt haben, und Id el Haluf (Grundwasser des Schweines) wurde der Platz daher getauft. Alle Karawanen sind gezwungen, dort Rast zu machen, und man findet an solchen Orten oft Gelegenheit, einen tiefen Einblick in die Volksseele zu gewinnen. Der Weg zieht sich durch Baumsteppen, eine Menge Perlhühner und Gazellen kreuzen den Weg. Beim Brunnen angelangt, treffen wir richtig eine Rinderkarawane (Abb. 108), die sich eben anschickt, weiterzureisen. Jeder Stier trägt einen Sattel mit dicker Strohdecke, an welche die Lasten angeschnallt sind, und über allem thronen hoch die Reiter (Abb. 110). Auch einige hübsche hellfarbige Arabermädchen, das Haar reich geschmückt, sind darunter. Unweit des Brunnens liegt der Ferik. Bei unserem Kommen verschwinden rasch alle weiblichen Wesen in den großen flachen Zelten (Abb. 111). Eine Dornenwand umgibt das ganze Lager in weitem Umkreis. Sehr würdevoll kommt uns der Nasir entgegen, der von den Ältesten des Ferik begleitet ist. Rein arabische Typen sind in seinem Gefolge. Nun heißt es, sich zusammennehmen, um der großen arabischen Höflichkeit entsprechen zu können. Zuerst umarmt der Fürst unseren Führer. Dieser ist ein Jugendfreund des Nasir und gehört demselben Stamm an. Dann kommen wir daran. Die Hand wird oftmals gereicht, dazwischen an die Brust gelegt, während ich meine fünf mühsam erlernten arabischen Begrüßungsformeln nacheinander abhaspele. Dann kommen die Würdenträger an die Reihe. Wohl eine halbe Stunde vergeht mit dem Austausch der ersten Grüße. Inzwischen sind zwei Sitze gebracht worden. Über die Sitze werden Teppiche gebreitet, und Machulka und ich nehmen dem Nasir und dem Kaufmann gegenüber Platz. Nun nimmt die Höflichkeit ihren Fortgang. Den Grund der Ankunft heißt es vorerst zu verschweigen, so verlangen es Sitte und Anstand. Alles gruppiert sich zwanglos dem Range nach in drei Kreise, um den Gang der Unterhaltung zu verfolgen. Den innersten Kreis bilden der Nasir, sein Freund und wir, die beiden Kawaga. Hinter uns hocken etwa zwanzig Vornehme auf der Erde, um sie herum die ärmeren Leute und die Sklaven. Die Frauen, neugierig, suchen uns von den Zelten aus zu beobachten. Nachdem wir uns nach dem Wohlbefinden des Nasir und seines Stammes erkundigt haben, lege ich auffallendes Interesse für Rinderzucht an den Tag und wünsche den Regen herbei. Der Nassr wiederum fragt nach dem Automobil, nach unserer Reise und so weiter. Es stellt sich heraus, daß wir die ersten Kawaga sind, die er, die englischen Inspektoren ausgenommen, in seinem Lande angetroffen hat. Nach langem Hin und Her kommen wir endlich auf den Anlaß unseres Besuches zu sprechen. Der Nasir, äußerst zuvorkommend, verspricht, am nächsten Tage die Mädchen tanzen zu lassen, und wir überreichen ein Schaf als Geschenk. Am nächsten Tag, um acht Uhr morgens, sollen wir uns wieder einstellen.

Abb. 92. Shilluk bei der Mahlzeit. Die Lanzen werden in den Boden gestellt und das Fleisch durch Hin- und Herbewegen an der Schneide geschnitten.

Abb. 93. Shilluk beim Gerben von Rinderhäuten. Die Felle werden gespannt und mit Holzasche eingerieben.

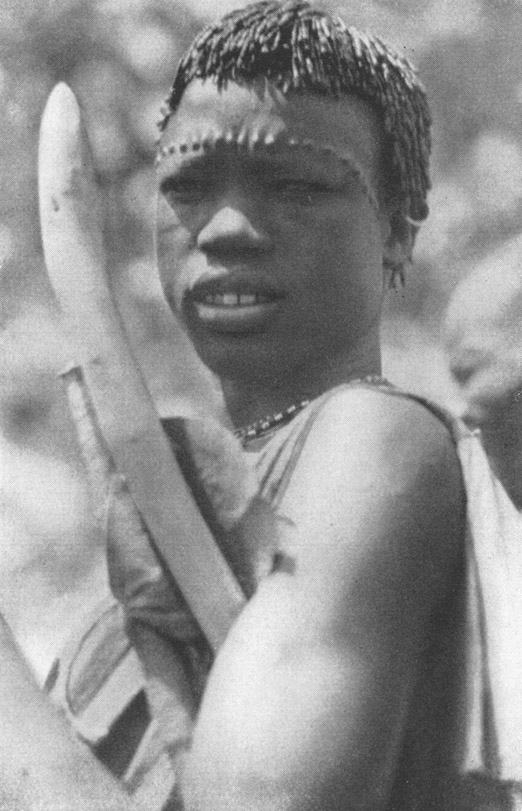

Abb. 94. Shillukkrieger mit Flachkeule.

Abb. 95. Junge Shillukfrau versucht für ihre Ware einen höheren Preis zu erzielen.

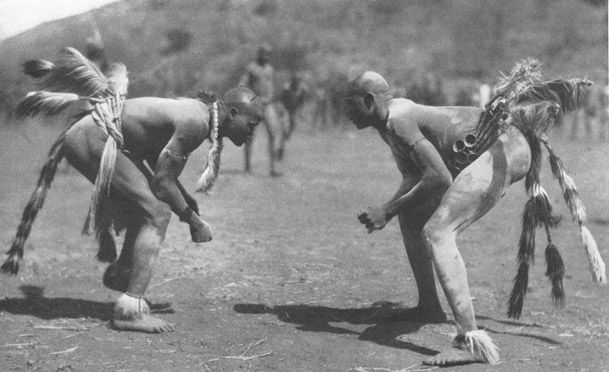

Abb. 96. Grundstellung der Nubaringer. Jeder Kämpfer trägt einen Schellengürtel mit Federn und sieht daher wie ein Kampfhahn aus.

Abb. 97/98. Nubakrieger in Talodi.

Abb. 99. Die Nubafrauen bemalen sich den Körper zu den Festen mit wunderlichen Kreideornamenten. In den durchbohrten Lippen wird ein Pflock getragen.

Abb. 100. Rasseltänzer der Nuba mit fein bemaltem Körper. Er trägt einen Federnwulst um die Leibesmitte, die Rassel hängt hinten herab.

Abb. 101. Tanz bei den Nuba. Den Reigen der Frauen führt eine obszöne Maske an.

Abb. 102. Es macht den Eindruck, als würden die Nubafrauen absichtlich durch Malerei und Schmuck Körper und Gesicht noch verhäßlichen.

Abb. 103. Reigentanz der Nubafrauen. Man beachte neben den eigenartigen Ornamenten das Strohgeflecht an den rechten Beinen.

Abb. 104/105. Bis hoch auf den Berg Talodi hinauf zieht sich die Nubaansiedlung hin.

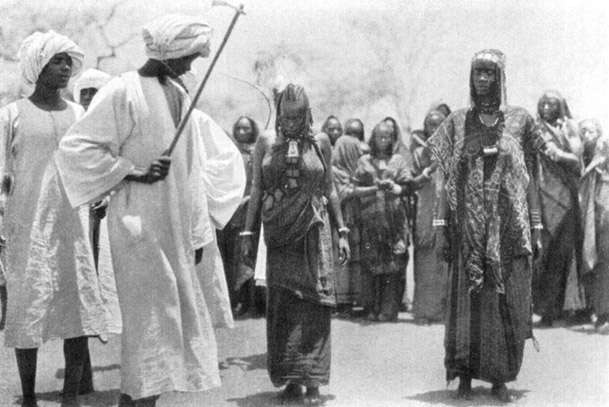

Am nächsten Tag überholen wir mit dem Auto eine Karawane, deren Weg in Schlangenlinie durch einen dornigen Akazienwald führt. An einer Krümmung des Steiges mache ich halt, stelle den Apparat auf und warte. Gasmasid, mit einem langen Holz in der Hand, läuft eifrig hin und her. Wir markieren eine Vermessungsabteilung! Die List gelingt, die Araber, denen das Kurbeln unbekannt ist, ziehen ruhig und ohne jedes Mißtrauen ihres Weges. Noch dreimal können wir diese List erfolgreich anwenden, dann besuchen wir den Nasir. Wieder dauern die Begrüßungen endlos. Wir erfahren, daß die Mädchen um acht Uhr früh bereit waren, aber inzwischen heimgegangen seien, da wir uns wegen des Photographierens der Karawane verspätet hatten. Nun heißt es warten. Erst nach zwölf Uhr erscheinen die Schönen mit ihren Tänzern und den Trommeln. Die Mädchen sind ganz eigentümlich geschmückt (Abb. 113). Man sieht, sie haben von den benachbarten Negern so manches gelernt, doch ist ihre Tanzkunst im Vergleich zu der der Schwarzen gering. Der erstaunliche Rhythmus bei allen Bewegungen und das feine Tonempfinden, welches wir bei diesen bewundern mußten, fehlt den arabischen Tänzern vollkommen (Abb. 112). Die Hitze macht schließlich dem Tanz ein Ende, und wir wandern durch das Lager an den flachen, aus eng geflochtenen Matten hergestellten Zelten vorüber, deren Eingänge mit Tüchern verhängt sind (Abb. 111). Überall lugen Frauen hervor. Der Nasir führt uns zu einigen Strohhütten, die er für vorbeiziehende Freunde errichten ließ. Eier und Milch werden gebracht, wobei sich der Gastgeber entschuldigt, daß er uns nicht entsprechend bewirten könne, da er hier ja selbst zu Gast sei und seine Herden viele Tagereisen weit im Westen weideten. Nach dem Esten wird geruht, dann geht es zum Ferik zurück, und der Abschied beginnt. Meine Geschenke werden gebracht. Zucker, Kaffee, Tee und dergleichen mehr. Während die Negerscheech immer sofort die Gaben in Augenschein nehmen und fast regelmäßig versuchen, mehr herauszuschlagen, verbietet der Stolz den Arabern ein solches Vorgehen. Der Nasir würdigt die Geschenke kaum eines Blickes, spricht seinen Dank aus und versichert, daß, hätten wir sein Lager besucht, er gewußt hätte, uns mindestens drei Wochen zurückzuhalten.

In Kaka teilt uns der Kaufmann mit, ein Dinkascheech mit seinem Sohn sei bereit, uns gute Büffelplätze zu zeigen. Die beiden Dinka, Schau Maik und Gau Njok, sehr tätig und gescheit, machen sich sofort auf, um das Gelände zu erkunden. Bald sind sie zurück und melden, daß sowohl Büffel als auch Elefanten hin und wieder wechseln.

Lange vor Sonnenaufgang geht es hinter den Büffeln her. Zwei Dinka aus einem in der Nähe liegenden Gehege haben sich uns angeschlossen. Da unser Jagdplatz als Büffelplatz ganz unbekannt ist, war noch nie eine Jagdexpedition hier. Die beiden Neger glauben deshalb, es mit einem Mufetisch zu tun zu haben. Da der hiesige Kommissär gerade außerordentlich beliebt ist und die Sprache der Dinka vollkommen beherrscht, sind die Leute auf die Europäer sehr gut zu sprechen. In geradezu vorbildlicher Weise führen sie an das Wild heran. Anfangs bin ich etwas beunruhigt, die Dinka folgen nicht den Fährten, sondern eilen so rasch, daß kaum mitzukommen ist, durch den Wald. Plötzlich halten die Führer und zeigen auf dichtes Strauchwerk. Hier kommen die Büffel vorbei, heißt es. Das Gelände ist unübersichtlich. Das Gras steht anderthalb Meter hoch, dazwischen wachsen dornige Gesträuche. Hinter diesen tauchen dunkle Formen auf. Ich bin vorausgegangen und sitze regungslos hinter einem Busch. Eine Gazelle, durch die Büffel vertrieben, kommt gerade auf mich zu und springt, da sie mich auf drei Meter Entfernung eräugt, rasch ab. Einen Augenblick bleibt die schwarze Masse dahinter unbeweglich stehen, dann poltert es los. Die Büffel sind flüchtig geworden. Nun geht es Stunde um Stunde ihnen nach. Mit einmal machen die Dinka abermals halt. »Hier, bei diesem Strauch, kommen die Büffel vorbei.« Diese Neger, die nie mit einem Europäer gejagt haben, führen mich so, als ob ich mit der Lanze und nicht mit einem Gewehr bewaffnet wäre. Während ich, vom Strauch gedeckt, kauernd die Büffel erwarte, fällt mir ein, daß die Tiere die ganze Zeit hindurch mit dem Wind gezogen sind. Eine Verfolgung auf der Fährte wäre daher aussichtslos gewesen, und ich verstehe die Dinka. Plötzlich fahre ich auf. Hinter den Büschen taucht wieder die schwarze Wand auf und schiebt sich langsam gerade auf mich zu. Das Gewehr liegt entsichert im Anschlag. Schon kann ich die mächtigen Häupter mit den drohenden Hörnern unterscheiden. Voraus zieht eine dicke alte Kuh mit sehr weit ausgelegten Hörnern. Die Entfernung zwischen uns verringert sich rasch. Das Gras verdeckt die Bauchseiten, ich versuche vergeblich, in der Masse einen Stier ausfindig zu machen. Dreißig, zwanzig Schritte. Das Gras raschelt, dürres Holz bricht krachend unter dem Gewicht. Zwölf Schritte vor mir liegt eine kleine grasfreie Stelle, die die Leitkuh mit erhobenem Haupt und sichernd betritt. Ein großartiger Anblick ist es, einen wehrhaften Büffel in der Wildnis zum Greifen nahe vor sich zu haben. Ein Sprung zur Seite, und sofort stehen alle Tiere mit erhobenen Häuptern und äugen auf mich zu. Obgleich ich nicht mit den Wimpern zucke, flüchten die Büffel im nächsten Augenblick. Trotz der kurzen Entfernung, die mich von den Tieren trennte, hatte ich keinen Stier ausnehmen können. Die Kühe, welche in der ersten Reihe standen, hatten die dahinterstehenden Tiere verdeckt. Wieder zieht sich die Verfolgung in sengender Sonnenhitze stundenlang hinaus. Tiang, Pferdeantilopen und Gazellen kreuzen unseren Weg, es geht unaufhaltsam auf Bäume zu, die am Horizont sichtbar werden. Vierhundert Meter vor ihnen wird haltgemacht. »Kommen die Büffel her?« frage ich. »Nein, sie werden wahrscheinlich unter den Bäumen schlafen wollen.« Richtig, noch sind keine zehn Minuten vergangen, da erscheinen die Tiere in der angegebenen Richtung. Wir warten nun eine gute Stunde, dann rücke ich vor. Das Gelände ist mit dürrem Gras bewachsen, kein Baum, kein Strauch bietet Deckung. Es heißt also anfangs auf allen vieren, dann auf dem Bauch über Dornen und Disteln vorwärts kriechen. Nach Verlauf von zwei Stunden bin ich, fünfzig Schritte von den Tieren entfernt, hinter einem Grasbüschel angelangt. Vier Kühe stehen sichernd, ganz links die alte Bekannte von früher, sie ist an dem breit ausgelegten Gehörn zu erkennen, die übrigen Stücke haben sich im Schatten der Baumgruppe gelagert und schlafen. Ich lege das Gewehr auf mein Knie auf, dann raste ich vorerst aus. Mein Herz, noch immer von den Krankheiten geschwächt, schlägt rasch und unregelmäßig. Doch nach etwa einer halben Stunde laste ich ein Pfeifen ertönen. Nun hat das Tier mich erblickt. Im Augenblick sind alle Tiere hoch. Gerade neben der Leitkuh taucht ein guter Stier auf. Im Augenblick des Schusses aber wirft sich die Kuh herum und bekommt die Kugel in den Träger, der für den Bruchteil einer Sekunde gerade das Blatt des Stieres verdeckt hat. Im Feuer bricht die Kuh zusammen. Die übrigen Tiere sind ein wenig weiter geflüchtet und stehen auf einer abgebrannten Grasfläche. Verwundert äugen sie nach der Leitkuh, die unbeweglich am Boden liegt. So habe ich Zeit zu einem zweiten Schuß. Der Stier, getroffen, wird mit der Herde flüchtig, bleibt aber bald zurück und biegt von den übrigen ab. Da bleiben auch die anderen stehen und äugen ihm nach. Ein zweiter Stier folgt ihm, erst zögernd, dann im Galopp, doch der Verwundete zieht langsam seinen Weg weiter. Der gesunde Stier läuft nahe an ihn heran, wittert ihm entgegen und galoppiert wieder zu den übrigen zurück. Da macht die ganze Herde kehrt, umringt den Kranken, nimmt ihn in die Mitte und jagt in toller Flucht davon. Aber es nützt den braven Tieren nichts, der Kamerad ist zu schwer verwundet. Er kann nicht mehr mit. Die Herde wartet abermals, flüchtet aber im Galopp, da sie mich heraneilen sieht. Es gelingt mir, laufend, von hinten an den stetig ziehenden Verwundeten auf hundert Meter heranzukommen, da nimmt er mich wahr und bleibt stehen. Das Haupt hoch erhoben, mit dem rechten Huf aufstampfend, macht er kehrt. Das Gewehr im Anschlag, nähere ich mich langsam. Ein unvergeßlicher Anblick, wie sich der wehrhafte Riese zum Kampf stellt! Mit blutunterlaufenen Augen greift er mich an. Doch die Entfernung ist zu groß, der grasfreie Boden ein Nachteil für ihn. Meine Kugel gibt ihm den Rest. Nach einigen Sätzen bricht er zusammen, tiefes Röhren verkündet das Nahen des Todes. Es ist zu Ende. Ein wahrhaftes Bedauern ergreift mich, da ich neben dem toten Tier stehe. Wieviel lieber hätte ich es photographiert! Aber in diesem grasbewachsenen Gelände ist dies leider unmöglich. Der Büffel ist ein ganz alter, kapitaler Kerl mit mächtigen Hörnern, die harzbedeckt sind, wie bei den alten Hirschen in der Heimat. Nun geht es an das Abhäuten der Tiere. Ich kehre mit einem Führer zu dem Viehgehege zurück, um die Dinka zu verständigen, die übrigen drei halten Wache bei der Beute. Jetzt rächt es sich aber, daß wir ohne Feldflaschen sind. Wir sind bedeutend weiter ins Innere vorgedrungen, als beabsichtigt war, und die Wassersäcke sind leer. Dieser Rückweg über sengend heißen, rissigen Boden, ohne Wasser, in der größten Hitze, ermüdet und zerschunden, wird mir unvergeßlich bleiben. Sogar der Dinka schleppt sich nur mühsam von einem Baum zum anderen. Quälend langsam vergehen die Stunden, auf äußerste erschöpft und vollkommen apathisch erreichen wir das Dorf. Eine etwa fünf Liter fassende Burma (rundes Gefäß) mit bitterem, schlecht schmeckendem Wasser wird uns gebracht. Wir leeren sie trotzdem gierig. Dann schleppen wir uns mühsam zum Boot weiter, während sich die Eingeborenen aufmachen, um Köpfe, Häute und Fleisch der Beute zu bergen. Nachts ruhen wir uns von den Anstrengungen aus und besuchen dann morgens das Dinkadorf. Es besteht nur aus einem Viehgehege, mit einigen Tukul für die Hirten. Der Stamm wohnt im Inneren des Landes, die Jugend zieht mit dem Vieh in der trockenen Jahreszeit, wenn das Wasser in den Choren versiegt, zum Nil. Obgleich wir das Dorf bereits bei Sonnenaufgang erreicht haben, sind die Rinder doch schon fort. An den Pflöcken hängen die Stricke, nur Schafe und Ziegen ruhen noch in ihren Gehegen. Während nämlich die Nuer und die Shilluk ihre Rinder bis acht Uhr morgens im Gehege belassen und sie erst nachdem sie gemolken wurden auf die Wiese treiben, handeln die Dinka umgekehrt. Das Vieh wird bereits vor Sonnenaufgang aus dem Gehege entlassen. Nur die Kälber bleiben angebunden, damit sie nicht den Kühen die Milch abzapfen können. Gegen neun Uhr kommt die Herde zurück; nun erst werden die Kühe gemolken und später wieder auf die Weide getrieben. Wie die Nuer blasen auch die Dinka den Kühen, die keine Kälber haben und trotzdem Milch geben sollen, aus Leibeskräften ihren Atem in After und Vagina. Für den Zuschauer ein seltsamer Anblick.

Abb. 106. Spaßmacher der Nuba mit Marabuschädel auf dem Kopf.

Abb. 107. Arabische Reiterspiele in der Gegend von Talodi. Die Reiter tragen uralte geschmiedete Kettenpanzerhemden.

Abb. 108. Aulad-Hamid-Araber unter einer Akazie. Sie reiten auf Rindern, die sorgfältig mit breiten Strohsätteln gesattelt sind.

Abb. 109. Aulad-Hamid-Mädchen mit kostbarem Kopfschmuck aus Gold, Silber, Bernstein und Kaurimuscheln.

Abb. 110. Ein Aulad-Hamid-Krieger auf seinem Reittier.

Abb. 111. Zelt der Aulad-Hamid-Araber, bestehend aus einem Stangenunterbau und darübergespannten, fein geflochtenen Matten aus Palmblattstreifen, die zum Teil sehr hübsch in verschiedenen Farben bemalt sind.

Abb. 112. Tanz der Aulad-Hamid.

Abb. 112. Aulad-Hamid-Araberinnen schmücken sich zum Tanz. Sie sind nicht verschleiert wie die Sudanesinnen. Die Gewänder aus schwerer Seide, Schmuck aus Edelmetall, Elfenbein und Straußfedern.

Abb. 114. Nuer und Dinka reiben sich zum Schutz gegen Mückenstiche mit Holzasche ein. Die Beine des Dinkamannes, der ins Wasser gestiegen ist, wirken nun wie schwarze Stiefel.

Abb. 115. Nördliche Dinka. Der Krieger Schau Maik hat die Lanzenspitze vorn Schaft heruntergenommen und verwendet sie als Messer.

Abb. 116. Der letzte Dinkakrieger steht mit seinen schlanken Beinen auf einem Termitenhügel und blickt unserem entschwindenden Boot nach.

Gegen Abend erscheint ein kleiner Trupp von Dinkakriegern und liefert Büffelköpfe und -häute ab. Das Fleisch wird verteilt. Dann fahren wir nach Meschrah Zeraf weiter. Nachmittags umzieht sich dann das Firmament in recht bedrohlicher Weise. Sowohl im Norden als auch im Westen stehen schwere Gewitter am Himmel. Gegen Abend frischt der Wind auf und dreht nach Osten. In der Nacht bricht das Unwetter los. Glücklicherweise ist das Wasser am Landungsplatz so tief, daß man die Boote fest an der Uferböschung vertäuen konnte, sonst hätte uns der Sturm aufs Land geworfen. Plötzlich flaut der Wind ab. In der Helle der Vollmondnacht sieht man eine schwarze Wand sich nähern. Aus ihr wetterleuchtet es ohne Unterlaß. Ein weißer dichter Nebel treibt vor der dunklen Mauer aus uns zu. Plötzlich zerreißt dieser Schleier, er wird vom Sturm zerfetzt und davongetrieben. In der durch die Blitze erhellten Gegend sieht man eine weiße Schaummasse herankommen. Es sind die vom Orkan aufgepeitschten Wellen des Nils, die uns zu verschlingen drohen. Ist es ein Taifun, wie er in dieser Jahreszeit öfters hier vorkommt, dann lebt wohl, Boote und Ausrüstung, dann können wir bestenfalls das nackte Leben retten. Schon hat uns die Wolke erreicht. Kein Wort ist in dem Wirbel der Elemente zu verstehen. Der Sturm erfaßt das Boot von der Seite und hebt uns an Land. Obwohl er seitlich auf den Nil einfällt, die Wellen sich daher nicht zur vollen Höhe entwickeln können, schlägt eine Woge nach der anderen über Bord. Gischt und Schaum, vom Sturm gepeitscht, bedeckt das Dach der Holzbude. Dann setzt ein Wolkenbruch ein. Die Kajüte droht weggeschwemmt zu werden. Der schwere Nuger schwankt wie ein Ruderboot in der Brandung der Nordsee. Alles klammert sich, vor Frost zitternd, an den Balken an, um nicht von den wütenden Elementen fortgerissen zu werden. Ich sehe, mit der Schwimmhose bekleidet, nach den zwei kleinen Booten. Der Sturm ist noch immer so stark, daß ich mich mit aller Kraft an den Wanten halten muß. Das Ruderboot ist untergegangen, das kleine Segelboot vollgeschlagen, die Gaffel gebrochen. Die Benzinkannen ragen gerade noch aus dem Wasser heraus. Da heißt es, sofort eingreifen. Mit äußerster Anstrengung gelingt es uns schließlich, die Boote mit der wertvollen Ladung zu retten. Die ganze Nacht tobt das Unwetter weiter. Ein trüber Morgen bricht an. Schwere Regenschwaden hängen tief herab. Noch ist der Wind zu stark, als daß wir abfahren könnten, auch haben alle zu tun, die Unwetterschäden auszubessern. Obwohl die ganze Nacht über an keinen Schlaf zu denken war, sind die Leute nach der überstandenen Gefahr alle guter Laune. Es wird gesungen, und Scherzworte fliegen hin und her. Einige Dinka haben uns noch zum Abschied besucht. Einer hat mit dem Speer die Krokodile verjagt und macht sich, nachdem er seinen Durst gelöscht hat, im Wasser zu schaffen. Wie schwarze Stiefel wirken seine von der weißen Holzasche gereinigten Beine (Abb. 114). Bald flaut der Wind etwas ab, und mit Bedauern sehe ich den Jagdplatz mit den schlanken Gestalten der Dinka am Horizont verschwinden (Abb. 116).

Nach allerlei Abenteuern, wie Sandstürmen und Wolkenbrüchen, erreichen wir in mehrtägiger Fahrt Khartoum. Meine Expedition ist zu Ende, rasch führt mich der Zug nach Norden. Neben mir sitzt ein junger Franzose. Er erzählt mir verschiedenes aus seinem Leben. Vorzeitig kehrt er von einer Expedition zurück. Verwandte in Verbindung mit »guten Geschäftsfreunden« haben seine Abwesenheit benützt, um den Versuch zu machen, ihn in den von ihm gegründeten Industrieunternehmungen um Ansehen und Stellung zu bringen. Um Rechenschaft abzulegen und zu fordern, eilt er nun gegen Norden. – »Können Sie sich vorstellen, daß ein Neger imstande wäre, so gemein zu handeln?« fragt er mit Emphase. » Mais voyez, ça c'est l'Europe!« Auch ich muß zugeben, daß alle Unannehmlichkeiten und Gefahren Afrikas mir oft lieber sind als der Verkehr mit manchen Kulturmenschen. Doch was nützen solche Erwägungen? Bald wird die lastende, auf Erwerb gestellte europäische Arbeit auch mich wieder in ihren Bannkreis gezogen haben!

Viele Monate habe ich fern von europäischer Kultur im Verein mit den lebenslustigen Menschen jener Völker, die wir Allzukultivierte primitiv nennen, verbracht. Der Zauber solchen Lebens ist groß. Schon jetzt, kaum auf ägyptischem Boden, sehne ich mich danach, wieder den Begrüßungsruf meiner schönen, langen und schlanken Nuerfreunde zu hören. »Gari-Gari.« Wie der Urruf der Wildnis klingt's mir ans Ohr.

Der Zug fährt donnernd über eine Brücke. Tief unter mir sehe ich zum letzten Male die trägen Fluten des Bahr el Asrak langsam und unaufhaltsam nach Norden ziehen. »Wer das Wasser des Nils getrunken hat, kehrt wieder«, sagt das uralte Sprichwort. Werde auch ich noch einmal den Sudan sehen, das Land des Friedens, dessen sengende Sonne zwar töten kann, aber auch wunderbar Geist und Seele heilen?