|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Fischen – Auf der Suche nach einer Fulla – Ein Leopard … entwischt – Afrikas zweites Gesicht – Beschwerliche Autofahrt mit Flammen auf den Fersen – Tali – Amadi – Im Ladobecken – Neuzeitliche Sklaverei – »Nur kein Widerspruch« – Schlamm anstatt Wasser – Tindilti – Die Niambara – Wieder Amadi – Die Niamusa und ihr Schmied – Netzjagd – Ein alter Afrikaner – Ich gebe den Moru ein Fest

Wir sind wieder an Bord. Es ist beiläufig 17 Uhr. In einer Stunde geht die Sonne unter, da beginnen eine Menge große Fische ganz nahe dem Segelboot zu rauben. Ich lege die Angeln aus und fange richtig in der kürzesten Zeit eine Menge bis zu sieben Kilogramm schwere Welse und zwei den Aalrutten ähnliche Fische.

Am nächsten Morgen werden wir durch einen ohrenbetäubenden Lärm geweckt; es hört sich an, als wenn auf große Blechplatten geschlagen würde. Dazwischen lebhaftes Stimmengewirr. Ich fahre aus dem Bett auf und erblicke ein merkwürdiges Schauspiel. Etwa hundert Meter vom Segelboot entfernt liegt ein Rasthaus mit einem Wellblechdach. In ihm wohnte gerade ein durchreisender Inspektor mit zahlreicher Dienerschaft. Nun sind die Diener unter Führung des Engländers beschäftigt, mit viel Geschrei und langen Stöcken Fledermäuse zu jagen. Die Tiere hatten unter dem Dach ohne Erlaubnis der Regierung ihren Wohnsitz aufgeschlagen und werden nun von dem kriegerischen Beamten ausgerottet. Von allen Seiten eilen Milane herbei und ergreifen die Fledermäuse, die sich vor den Stöcken der Menschen ins Freie gerettet haben, in der Luft. Bei den Soldaten, die sich augenscheinlich vor den kleinen Tieren fürchten, spielt irgendein Aberglaube mit. Man erlebt in dieser Beziehung manchmal die merkwürdigsten Dinge. So glauben beispielsweise die Sudanesen, daß der Geko, eine harmlose Eidechsenart des Südens, seine Schwanzspitze auf die Menschen abschieße. Wer von dieser Schwanzspitze getroffen werde, erblinde. Die Leute haben daher vor dieser netten kleinen Eidechse großen Respekt.

Der Postdampfer ist eben in Shambe gelandet. Einige Passagiere haben auf ihm eine Fahrt bis Rejaf gemacht. Sie hatten sich an Bord zu Tode gelangweilt, denn die vierzehntägige Fahrt von Khartoum bis Rejaf ist eintönig, und der Dampfer kommt zufällig an den Stellen, wo Hunderte von Elefanten im Papyrus zu sehen wären, in der Nacht vorbei. Eben kommt ein Dinka und bietet Krokodileier zum Kaufe an. Sie haben das Aussehen von Enteneiern, sind aber dünnschaliger. Viele hundert solcher Eier vergräbt die Krokodilmutter jedes Jahr im Sande, wo sie durch die Sonne ausgebrütet werden. Da die Eier fast wie Hühnereier schmecken, sind sie ein begehrtes Nahrungsmittel und werden von den Negern eifrig gesammelt. Das ist etwas für die sensationsluftigen Touristen. Sie stürzen sich auf den Mann und überbieten sich gegenseitig, um diese Kostbarkeit zu erwerben. Der Dinka, geborener Geschäftsmann wie fast alle Neger, weiß seinen Vorteil zu wahren und schlägt die Eier, zufrieden lächelnd, um den vierfachen Preis los. Am nächsten Tag fahren wir zum Rasthaus Nr. 1, um die Aussichten für Filmaufnahmen näher zu prüfen. Der Dinka, der die Führung übernimmt, ist ein unintelligent aussehender Mann, der, wie wir bald erfahren, nicht nur so aussieht. Machulka folgt mir mit zwei Trägern nach. Der Führer hatte ein großes offenes Wasser beschrieben, das in beiläufig zwei Stunden vom Rasthause aus zu erreichen wäre. Nun laufen wir bereits an die drei Stunden in der Mittagshitze herum und sehen nur eine meterbreite Wasserrinne kommen. Ich frage nach dem offenen Wasser. »Hier hast du es ja«, meint er, »es zieht sich vier Stunden weit fort bis zum Nil. Das ganze Wild trinkt darin.« – Meine Hoffnungen zerfließen wieder einmal in Nichts! Flüchtig untersuchen wir den Chor, überall ist das Gras durch Büffel, Elefanten, Nashörner und Antilopen zertreten. Ein idealer Jagdplatz. Doch was nützt es, in der Nacht mit Blitzlichtapparaten am Wasser zu sitzen, wenn sich das Wild zum Trinken auf eine so lange Strecke verteilt. Auch unter Tags ist das Kinematographieren nicht möglich, da man sich mit dem schweren Apparat auf dem Rücken nicht geräuschlos im hohen Gras fortbewegen kann; außerdem benimmt die Dichte des Busches jegliche Aussicht. Wieder einmal ein Fall, wo dem Jäger reiche Beute sicher ist, der Photograph aber leer ausgeht. Recht verstimmt machen wir uns auf den Heimweg. Plötzlich schlägt das Geschrei von Pavianen an unser Ohr. Ich folge ihnen eine Strecke weit in den Busch und erreiche einen Teich, an dessen Ufer sich eine Menge Vögel, unter anderen Nessytstörche, Enten und Gänse, tummeln. Auf den Bäumen haben sich Geier niedergelassen, die gierig nach einer Stelle im Busch spähen. Ich will zurück, um mein Gewehr zu holen, es sieht so aus, als wäre eine Großkatze in der Nähe, die eben ein Stück Wild gerissen hat. Da bemerke ich fünfzig Meter entfernt meine beiden Träger. Sie haben mich erblickt und rufen mir, heftig gestikulierend, in ihrer Sprache unverständliche Worte zu. Ich schicke den einen zurück, um mein Gewehr zu holen, und untersuche den Platz. Der Kopf eines eben gerissenen Pavians liegt neben den Fluchtfährten des Missetäters. Ein kapitaler Leopard war es, der durch die beiden Männer verjagt wurde. Der zweite Dinka macht mir in gebrochenem Arabisch verständlich, daß er den »Löwen« gesehen habe. Dieser habe sich nur schwer verjagen lassen und sei schließlich langsam im Grase verschwunden. Verärgert kehre ich um und erfahre, daß der Wächter in seiner Dummheit die beiden Träger fortgeschickt habe, um den Leoparden zu verjagen und das Fleisch des von ihm angefallenen Tieres herbeizubringen! Was ist da zu machen? Der Leopard ist weg, und nachträgliches Schimpfen bringt ihn nicht zurück! Verstimmt mache ich mich auf den Heimweg, komme aber nur langsam vorwärts. Ich hatte mir einige unbedeutende Wunden an den Füßen zugezogen, die, infolge der Eilmärsche hinter den Elen her, nun zu eitern beginnen und sehr schmerzen. Dazu bin ich durch einen leichten Dysenterieanfall und Fieber stark geschwächt. Ich hatte, da der Platz, den ich besuchen sollte, nach Angabe des Wächters so nahe dem Rasthause gelegen war, weder Proviant noch Wasser mitgenommen. So hat sich mein Durst in der schwülen Sumpfatmosphäre bis zur Unerträglichkeit gesteigert. Die Zunge liegt als gefühlloser Klumpen im Munde, die Lippen sind weiß und geschwollen. Ein Ausflug, den ich so bald nicht vergessen werde! Halbtot komme ich bei Sonnenuntergang zum Rasthause. Unfähig zu denken, werfe ich mich auf die Erde nieder. Machulka ist es nicht viel besser ergangen. Doch nun bringt er eine Literflasche Kognak daher, die er als Medizin immer mit sich führt. Wir sind beide keine Alkoholtrinker. Diesmal ist die Flasche jedoch willkommen, und wir leeren sie gemeinsam in kaum zehn Minuten. Diese Menge, die wohl jedem normalen Menschen in Europa das Bewußtsein getrübt hätte, hat nur die Wirkung, daß ich imstande bin, mich zusammenzuraffen und das Auto bis nach Shambe zu chauffieren. Dort falle ich todmüde ins Bett. Doch will sich kein Schlaf einstellen. Bleischwer schleppen sich die Minuten hin; ich vernehme jedes Geräusch des Sumpfes, und das sonst so bezaubernde langsame Erwachen der Natur erscheint mir endlos. Wie anders ist nun Afrika! Ich lerne sein zweites Gesicht kennen und fange an, den Zustand und die Klagen so manches ansässigen Europäers zu begreifen. Das silberne Mondlicht erscheint einem solchen grau und farblos, die herrlich strahlende Sonne empfindet er als Glut. Für ihn ist es nicht mehr Sonne, die heilt und Nahrung schafft, sondern Flamme, die tötet. Die Lockrufe der Nilpferde durchdringen ihn bis ins Mark, die hellen Vogelstimmen vergällen ihm den Schlaf, und der singende Laut von Myriaden von Moskitos bringt ihn zur Raserei. Schlaflos, in Schweiß gebadet, wälzt er sich lange Nächte hindurch auf seinem Lager umher. Ist der Fieberanfall schwer, ist er erträglicher, denn die Phantasie gaukelt ihm dann allerlei schöne Bilder vor. Er sieht seine Heimat, seine Familie, und leicht und lösbar erscheinen ihm, wie dem Opiumraucher, alle Fragen, die ihn bedrücken. Wie schmerzlich ist aber der Rückschlag nach solchen Anfällen. Schwach, auf die verständnislose Pflege der Eingeborenen angewiesen – da lastet die Einsamkeit drückend! Das ist das andere Gesicht Afrikas, das Gesicht der mitleidlosen Natur. Ganz anders freilich sieht das Land vom Dampfer aus, wenn lustig lachende Eingeborene seltsame Geräte zum Verkaufe anbieten und der Sumpf im Fluge am fahrenden Schiff vorüberzieht.

Ich erhole mich nach einiger Zeit an Bord des Nugers und erhalte Besuch von mehreren Inspektoren der Umgebung. Alle erzählen uns als neueste Errungenschaft, daß die Regierung eben eine Straße zwischen Terrakekka und Rejaf gebaut hat und man nun im Auto von Amadi nach Rejaf fahren könne. Mich zieht es aber nach einer anderen Richtung, zu den A'sandé an der Kongogrenze. Mächtige Sultane mit eigener Hofhaltung herrschen in der Gegend von Meridi und Jambio, die dort ansässigen Niam-Niam sind Kannibalen von hoher Kultur, deren feine Schmiedearbeiten und Holzschnitzereien im ganzen Sudan berühmt sind. Sie möchte ich aufsuchen.

Das Auto wird sorgfältigst beladen. Allein hundertachtzig Kilogramm Benzin müssen mitgenommen werden, denn die Strecke ist lang, und die Wege sind schlecht. Auch Wasser muß aufgeladen werden, denn oft sind viele hundert Kilometer wasserlosen Gebiets zu durchqueren. Endlich ist alles gepackt, zwei Mann sitzen auf dem Gepäck, Machulka neben mir, ich am Volant. Die Federn sind so stark durchgebogen, daß die Karosserie nur zwei Zentimeter Spielraum hat. Immer wieder schleift das Holz am Gummi der Räder. So vorsichtig ich auch fahre, das Schleifen ist nicht zu verhindern. Plötzlich ein Knall, ein Reifen ist geplatzt! Schöne Aussichten für die Reise! Sehr deprimiert wechsle ich das Rad aus. In Gnop übernachten wir, dann geht es gegen Tali weiter. Jetzt beginnt eine Leidenszeit. Die Straße wird immer schlechter, die Brücken sind baufällig, und zwei brechen hinter uns zusammen. Auf einer dritten kommt es zur Panne. Das Auto bricht ein (Abb. 42). Verzweifelt versuchen wir mit vereinten Kräften loszukommen, doch die Räder graben sich nur noch tiefer ein. Es heißt also abladen und den Wagen mit der Winde hochheben. Nach zweistündiger schwerer Arbeit in der Mittagshitze sind wir so weit, ihn wieder beladen zu können, um weiterzuholpern. Nun hört auf einmal die Straße auf, und wir müssen vorsichtig durch das hohe Gras fahren. Plötzlich spüren wir Brandgeruch; es ist ein Grasbrand, an dem wir sehr nahe vorbei müssen. Die Hitze wird fast unerträglich, und der Wind schleudert brennende Grasbüschel in das Auto. Ich gebe Gas und suche so schnell zu fahren, wie es das unebene Gelände erlaubt, denn unmittelbar hinter uns beginnt es zu brennen. Die Luft ist heiß, und wenn ich an die vielen Benzinkannen und die Filmkisten denke, wird mir noch heißer. Wir erreichen den Fluß, dessen Wasser bis zum Motor reicht, so daß ich für den Motorblock fürchten muß. Auf dem anderen Ufer erwartet uns eine hundert Meter lange Strecke mit feinem Flußsand, in dem wir natürlich steckenbleiben. Glücklicherweise sind Eingeborene in der Nähe mit Wasserholen beschäftigt. Mit ihrer Hilfe überwinden wir die Stelle. Die trockenen dürren Akazien sind jetzt verschwunden, und saftige immergrüne Bäume geben der Landschaft ein anderes Gepräge. Auch Palmen treffen wir häufig an. Eine davon ist von einem Parasiten derart überwuchert, daß sie fast unter dem mächtigen Schädling verschwindet. Riesige Bäume mit vielen Luftwurzeln laden zum Lagern ein. Doch wir sind keine Neulinge in Afrika und wissen, daß Skorpione, giftige Spinnen, Schlangen in den Höhlungen dieser Bäume wohnen und uns gewiß besuchen würden. Endlich kommen wir nach Tali.

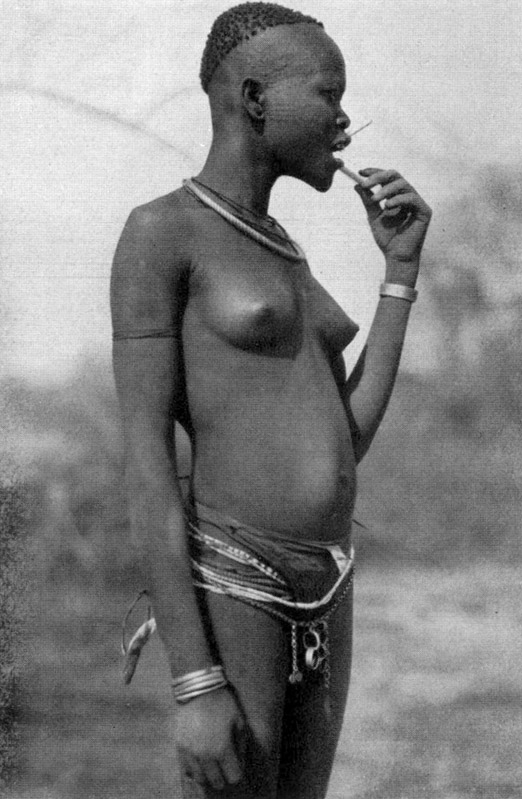

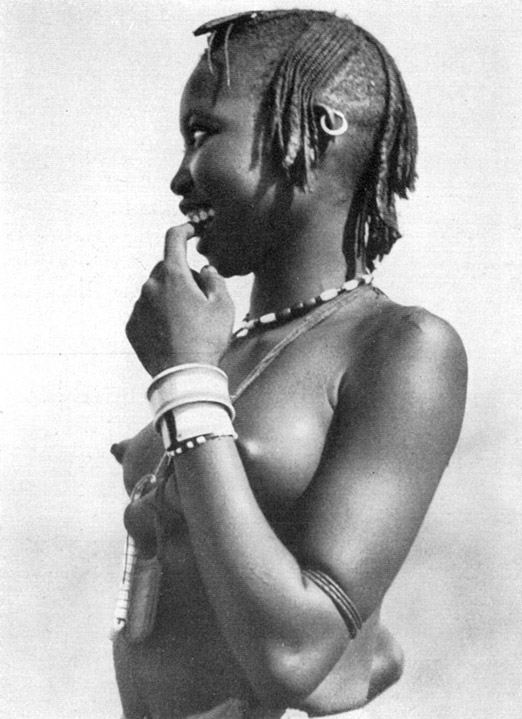

Wir befinden uns nun in der Mongallaprovinz des Sudans. Jeder Beamte hatte uns gesagt, wir müßten, um nach Rejaf zu gelangen, den Weg über Amadi nehmen. Hier sehen wir zu unserer Überraschung, daß eine neue Straße vor einem Jahr eröffnet wurde, die direkt nach Terrakekka führt. Trotzdem fahren wir nach Amadi, um von dort aus den Weg nach Jambio einzuschlagen, denn rechts und links von dieser Straße liegen die Dörfer eines anderen Volksstammes, der Moru. Ganz andere Menschen sind dies als die Nilneger. Ihre Hautfarbe ist braun, die Leute sind klein, breit gebaut, der Körper ruht auf kurzen Beinen. Stets guter Laune und fröhlich, begrüßen sie überall den Wagen mit lautem Geschrei. Besonders die Mädchen zeichnen sich darin aus, sie quietschen und lachen voll Lebenslust. Einen eigenartigen Schurz, aus Früchten und Beinstückchen verfertigt, tragen die Frauen um die Lenden gebunden. Den Hals zieren farbige Perlschnüre und die Gelenke schwere Ringe aus Messing oder Eisen. Doch sehen wir auch viele Kranke unter der Bevölkerung; es wird uns deutlich vor Augen geführt, daß wir uns in einem der ungesündesten Teile von Afrika befinden. Viele Fälle von Elephantiasis, die ein groteskes Anwachsen einzelner Körperteile hervorruft, sehr viel Anzeichen tertiärer Syphilis und hie und da ein durch die schreckliche Lepra furchtbar zerfressenes Angesicht erwecken unser Mitleid. Später erfahren wir, daß hier auch die Schlafkrankheit, Malaria, Schwarzwasserfieber und besonders Dysenterie die Bevölkerung alljährlich stark dezimieren. Selten findet man in Afrika eine Gegend, in der man alle diese Krankheiten gleichzeitig antrifft.

Endlich erreichen wir Amadi, die ehemalige Verwaltungshauptstadt der Ladoenklave. Das Land hat hier eine interessante Vergangenheit. Ein Jahr vor der Eroberung von Omdurman durch Lord Kitchener war es durch den Freistaat Kongo besetzt worden. Der Kongo war damals ein Privatunternehmen unter belgischem Schutz; es fand sich ein unglaubliches europäisches Gesindel von Abenteurern und Gaunern zusammen, die sich in dem neueroberten Gebiet durch das Ausführen von Elfenbeinmengen bereicherten. König Leopold II. von Belgien war Hauptaktionär der Gesellschaft, und so konnten sich die Beamten so manches erlauben, was sonst die Regierung abgestellt hätte. Nach dem Fall von Omdurman kamen internationale Verträge zustande, denen zufolge alle Gebiete bis zur Wasserscheide des Nils dem englisch-ägyptischen Sudan zugesprochen wurden. Eine Ausnahme davon machte nur eben diese Enklave, die bis zum Tode des Königs Leopold beim Kongo verbleiben und erst nach diesem Zeitpunkt dem Sudan zufallen sollte. Die Belgier, die wußten, daß ihnen die Enklave verlorengehen würde, beuteten das Land nach allen Regeln der Kunst aus und hüteten sich wohl, irgendwelche Beträge für Straßenbau und dergleichen auszugeben. Die Enklave bildete während dieser Zeit das Paradies für eine große Anzahl dunkler Existenzen. Besonders Elefantenjäger hatten leichtes Spiel. Sie wilderten im Sudan nach Herzenslust und flüchteten dann vor den englischen Polizeitruppen auf belgisches Gebiet. Hunderte von Elefanten wurden damals gemordet, so daß dieses ehemals so reiche Elefantengebiet heute fast leer ist. Als König Leopold 1909 starb, räumten die Belgier das Land, ohne die englischen Truppen abzuwarten. Infolgedessen brach eine Zeit des Schreckens herein. Die von den Belgiern eingesetzten Häuptlinge wurden ermordet, und die Stämme fingen an, sich gegenseitig zu bekriegen. Die Stationen, von den Europäern verlassen, wurden überfallen und ausgeraubt. Der damalige englische Gouverneur von Mongalla, Owen Pascha, warf eine Handvoll Polizisten, die ihm gerade zur Verfügung standen, nach Lado, Rejaf und Kerro, konnte aber, zumal es keine Straßen im Lande gab, die Unruhen im Süden und im Innern nicht unterdrücken. Erst nach einem vollen Jahr gelang dies. Die Ladoenklave kam damals zur Mongallaprovinz und ist bis zum heutigen Tage bei dieser verblieben.

In Amadi erwartet uns eine Hiobspost. Meridi ist als Schlafkrankheitszentrum gesperrt. Niemand darf die Sperre durchbrechen. Während die Belgier sehr wenig gegen die Krankheit unternehmen und daher keine Erfolge erzielen, ist es den Engländern gelungen, sie in einigen Gebieten auszurotten und fast überall stark zu vermindern. Leider wird auch mir das weitere Vordringen untersagt, und ich greife daher unseren ursprünglichen Plan wieder auf, mit dem Auto über Rejaf nach Torit zu fahren, um in der dortigen Umgebung Tiere zu photographieren.

Vorerst sehe ich mich aber in der hiesigen Gegend um. Der Bezirk wird von einem etwas allzu energischen Kommissär verwaltet. Alles ist militärisch organisiert. Die Leute in den entlegensten Ortschaften stehen »habt acht«, wenn man mit ihnen spricht, und grüßen stramm auf militärische Art. Die Scheechs tragen Militäruniformen und haben am Arm ein Blechschild mit dem Namen ihrer Charge und Nationalität befestigt, zum Beispiel »Moru Chief No. 4« oder »Niambara Underchief« und so weiter. Die Eingeborenen tragen numerierte Blechmarken um den Hals, die uns wie Hundemarken anmuten. Die ganze Bevölkerung wird zum Straßenbau gezwungen. Die Leute müssen ihre Dörfer verlassen und sich längs der Straße ansiedeln. Man glaubt, das alte Ägypten sei auferstanden, wenn man Hunderte von Arbeitern in der Frone an den Brückenbauten beschäftigt sieht. Ein unübersehbarer Menschenstrom schleppt Steine und Erde, die mit primitiven Geräten ausgegraben wurden, auf dem Kopf herbei. Dazwischen gehen Polizisten, welche die Saumseligen mit der Peitsche antreiben. Jeder Scheech ist gezwungen, einmal im Monat in Amadi Befehle entgegenzunehmen. Da die Leute außerdem oft acht Tage zu marschieren haben, um ihren Wohnsitz wieder zu erreichen, bedeutet das für die Scheechs monatlich zwei anstrengende Reisewochen. Die Häuptlinge, welche für solche Reisen zu alt sind, werden durch junge Männer ersetzt.

In den Missionsstationen ist es den Leuten verboten zu tanzen und Merissa zu trinken. Die Mädchen werden »bekleidet«, mit so gutem Erfolg, daß tatsächlich die »unmoralische« Nacktheit zu verschwinden beginnt und die Mädchen in den unmöglichsten Kostümen, farbig wie die Papageien, herumgehen. Da die Eingeborenen gezwungen werden, den Markt in der Hauptstadt zu beschicken, sammelt sich dort immer ein recht interessantes Völkergemisch an. Man sieht Moru neben Djur und Niambara stehen, um ihre Durrha zu verkaufen, und Niamusamädchen bieten Honig feil. Arabische Diener füllen die Ware in leere Benzinkannen ein (Abb. 63).

Meine Hoffnung, in der Gegend von Amadi Wild anzutreffen, erfüllt sich nicht, da die Eingeborenen die Tiere mit Netzen und allen möglichen Fallen fangen. An vielen Hütten ist Fleisch zum Trocknen aufgehängt, was beweist, daß die Fallen nicht umsonst gestellt werden. Auch Fische werden auf sehr geschickte Art gefangen. Die Leute bilden zwei sich gegenüberstehende Reihen und treiben die Fische mit Netzen der Mitte des Wassers zu. Dann schließen sie einen Kreis (Abb. 48). Die Männer tauchen nun mit Haken in der Hand unter die Oberfläche und spießen die Fische auf. Ist das Tier zu groß, daß es der Fischer sofort an die Oberfläche bringen könnte, so löst sich der Haken vom hölzernen Stiel und bleibt an einer längeren Leine hängen, die der Mann um seine Hand geschlungen hat.

Am Abend habe ich Gelegenheit, einem Tanze zuzusehen, der vollkommen verschieden von allen Tänzen ist, die mir bis jetzt vorgekommen sind. Die Männer bilden Ketten und führen sehr verwickelte Figuren vor einem oder zwei Mädchen aus. Die Mädchen, mit Rasseln in den Händen, jagen die Männerkette in einem gleichmäßigen Rhythmus nach vorn und rückwärts (Abb. 55). Auch hier wird die Stimmung mit der Zeit ausgelassen. Während sich aber bei den sittenstrengen Nilnegern jeder Mann mit einer seiner eigenen Frauen zurückzieht, nimmt man es hier nicht so genau, und die Burschen verschwinden meistens jeder mit der Frau eines anderen.

Am nächsten Tag geht unsere Reise weiter. In der Nähe romantischer Felsen bei Tindilti schlagen wir das Lager auf. Während sonst die Eingeborenen Wasser herbeibringen, erscheint hier nur eine häßliche alte Hexe, die eine winzige Schüssel trägt. Die Flüssigkeit darin ist vollkommen schwarz und hat den Geruch von faulen Eiern. Ich beschimpfe sie, worauf sie den Scheech herbeiruft. Auf sein Geheiß entfernen sich drei Frauen mit runden Tonkrügen auf dem Kopf, um Wasser zu holen. Es vergehen zwei volle Stunden, ehe sie wiederkehren. Das Wasser ist aber nicht minder schmutzig als das der Alten. So bleibt nichts übrig, als sich damit zufrieden zu geben. Doch sogar mir, der doch schon allerlei afrikanische »Wasser« getrunken hat, widersteht dieser stinkende Schlammbrei. Das Rasthaus liegt malerisch in einem Talkessel, den phantastisch geformte Felsgruppen umgeben. Die Eingeborenen sind Mandari, ein Volksstamm, der dem der Dinka ähnlich ist. Am anderen Morgen geht es weiter nach Terrakekka. Die Straße ist ausnahmsweise vorzüglich, und wir fahren daher fast so rasch wie in Europa. Wieder verändert sich die Umgebung. Bis jetzt führte uns der Weg durch herrliche Parklandschaft mit immergrünen Bäumen, nun wird die Vegetation wieder armselig wie in Shambe. Ausgedörrte, blattlose Akazien, dürres Gras und trockene Sümpfe ohne Lebewesen. Man kann auf die Nähe des Nils schließen. Und richtig, nach kaum einer Stunde können wir schon in der Ferne das unübersehbare Schilfmeer des breiten Stromes erkennen. Wir fahren zur Dampferhaltestelle, die durch zwei Fahnen gekennzeichnet ist, um uns nach dem Wege zu erkundigen. Ein Effendi kommt uns entgegen. »Das Rasthaus ist dort«, sagt er und weist auf ein mit grünem Zaun umgebenes Gebäude. »Wir wollen nicht bleiben, sondern weiterfahren«, antworten wir. »Wohin denn?« fragt er sichtlich erstaunt. »Nach Rejaf.« – »Es kommt doch kein Dampfer.« – »Wir fahren mit dem Auto auf der Straße.« – »Ja, wie denn, es geht doch kein Weg nach Rejaf?« Nun stellt es sich heraus, daß wir tatsächlich überall falsch informiert wurden. Die Straße nach Rejaf soll erst gebaut werden. Dies war allen Inspektoren, sogar denen der benachbarten Distrikte, unbekannt gewesen. Was sollten wir jetzt unternehmen? Mit dem Dampfer fahren? Der geht nur zweimal im Monat, und wir laufen Gefahr, daß uns die Regenzeit den Rückweg abschneidet. Ohne Erlaubnis nach Jambio fahren? Eine sehr gefährliche Sache, da mit den Engländern in diesem Punkte nicht zu spaßen ist! Ich setze ein Telegramm an die Verwaltung nach Khartoum auf, mit der Bitte, uns eine Spezialerlaubnis für Jambio zu verschaffen, dann kehren wir um. Bis zum Eintreffen der Bewilligung wollen wir wenigstens die Gegend um Amadi durchforschen. Auch dort sind die Volksstämme wenig bekannt, und es kann sich für uns eine Ausbeute recht interessanter Bilder ergeben. Wir machen auf dem Wege vor Tindilti halt und statten zuerst den Niambara einen Besuch ab. Diese Menschen, groß und stattlich, erinnern sehr an die Mandari. Sie sind schön geschmückt, tragen Bogen und Pfeile und manche auf dem Rücken sehr hübsche Pfeifen (Abb. 60). Eine besonders schöne, aus dem Horn eines Wasserbockes geschnitzt, sticht mir ins Auge. Ich lasse mich mit dem Mann in Verhandlungen ein; endlich ist er bereit, sie zu verkaufen. Nach Bezahlung der geforderten Summe lege ich mein neues Besitztum ins Auto. Als wir nach einer halben Stunde vom Besuche der Tukul zurückkommen, ist der Mann wieder da und verlangt seine Pfeife zurück. Er behauptet, die Pfeife gehöre nicht ihm, und der Eigentümer, der eben gekommen sei, wolle sie nicht hergeben. Ich frage, was dieser denn dafür verlange. Den doppelten Preis! Nun sage ich, es täte mir leid, aber einen Kauf mache man nicht rückgängig, und wenn ein Gegenstand nicht einem gehöre, so verkaufe man ihn nicht. Als aber nun der Motor angekurbelt wird, springt der Mann zum Wagen, reißt, ehe ich oder meine Leute ihn hindern können, die Pfeife aus ihrem Versteck und sucht mit langen Sätzen das Weite.

Wieder eine Lehre! Verärgert fahre ich weiter und komme mir sehr als blamierter Europäer vor.

Auch hier ist das Wasser selten, und schmale, bis zu zehn Meter tiefe Brunnen versorgen mehr schlecht als recht die Eingeborenen der Umgebung. Wir sehen zu, wie Ziegen mit Hilfe von Kürbisschalen getränkt werden. Übrigens kann man an den Brunnen manche schöne Familienszene beobachten. An einer Stelle entfernt ein Mädchen seiner Mutter mit Hilfe eines riesig langen Dolches die Wimpern der Augenlider. Wie sie das macht, ohne der Alten die Augen auszustechen, ist sehenswert. Leider ist die Prozedur beendet, bevor ich den Apparat bereit habe. Doch nun richte ich mich in der Nähe des Brunnens ein und kann mehrere interessante Typen festhalten. Auch ein Mann mit fortgeschrittener Elephantiasis ist darunter. Die langen Arme und der unförmige Unterkiefer geben ihm das Aussehen eines Orang-Utan.

Am Abend kehren wir, zur Überraschung des Scheech, nach Tindilti zurück. Auch diesmal wird uns das schlechte Wasser gebracht, daher sehen wir uns am anderen Morgen den Brunnen an. Ein ausgetretener Pfad weist uns den Weg. Eine gute Stunde Weges ist es bis zum Brunnen. Schmutzige Frauen mit Wasserkrügen sitzen wartend im Kreise umher. Ich trete näher und verstehe bald ihre Sparsamkeit mit dem kostbaren Naß. Die Brunnen, es sind deren zwei, sind in den Fels tief eingehauen und geben, im Versiegen begriffen, kaum etwas Flüssigkeit. Auf jede Kürbisschale Schlammbrei muß fast ein halbe Stunde gewartet werden, so lange dauert es, bis sich so viel gesammelt hat. Tausende von Insekten aller Art schwirren in der Luft umher und bedecken die nasse Erde und die Frauen, die sich kaum ihrer zu erwehren suchen. Besonders auf Mund und Augen haben sie es abgesehen; jede gefüllte Kürbisschale wimmelt von toten Tieren. Die Frauen haben den ganzen Tag über zu tun, um genügend Wasser zum Kochen zusammenzubringen. Wie wird es diesen Menschen ergehen, wenn die nahe Regenzeit nicht bald einsetzt?

Wir erreichen ein Dorf. Nur ein paar Ziegen sind hier, die Kühe sind alle zum Nil gezogen. Wild gibt es in der wasserlosen Gegend natürlich nicht. Es gelingt uns, die Kriegsausrüstung eines Mannes zu erhandeln, was über eine Stunde dauert. Das Handeln ist nämlich eine höchst wichtige Angelegenheit bei allen eingeborenen Stämmen. Das Festsetzen der Höhe einer Mitgift ist besonders sehenswert. Tagelang währen die Verhandlungen, bei denen eine Unmenge von Merissa getrunken wird. Vor den Parteien sind zahllose Schilfstäbchen, in Gruppen geordnet, auf dem Boden aufgeschichtet. Jede Gruppe bezeichnet einen Gegenstand. Hundert Stäbchen hier bedeuten hundert Pfeilspitzen, siebenundzwanzig dort ebensoviel Ziegen, so geht es weiter. Genau und umständlich wird die Zahl der Kühe, Stiere, Lanzen, Pfeile, Ziegen und so weiter festgesetzt, die der glückliche Bräutigam für die Auserwählte zu bezahlen hat. Bräutigam sein ist hier sehr schwer. Außer dem Kaufpreis an den Vater hat der Bräutigam der Braut einen standesgemäßen Schmuck zu verehren. Das Besorgen eines solchen Geschenkes nimmt oft viele Wochen in Anspruch. Zuerst muß der Bursche den vermutlichen Kaufpreis bereitstellen, zum Beispiel fünfzehn Ziegen. Mit diesem »Geld« begibt er sich zum Schmied. Gute Schmiede sind selten und sehr gesucht, man muß daher oft viele Tage lang mit dem Kaufpreis wandern, bis Ort und Stelle erreicht sind. Nun beginnen wiederum zeitraubende Verhandlungen über Metall, Form und Preis des Schmuckes, dann erst macht sich der Schmied an die Arbeit. Diese geht nicht rasch vor sich, denn die Hausarbeit darf dabei natürlich nicht vernachlässigt werden. Hochinteressant ist es, diese Schmiede bei der Arbeit zu beobachten. Das Metall (Messing oder Kupfer) wird in irdenen Tiegeln geschmolzen, roh geformt und dann in primitivster Weise mit seltsamen Werkzeugen geschnitten. Erstaunlich feiner Zierrat wird oft auf solche Weise erzeugt. Der glückliche Bräutigam aber sitzt unterdessen tagaus, tagein neben dem Meister und sieht zu, wie die Arbeit vonstatten geht.

Abermals führt unser Weg durch weites wasserloses Gebiet, bis wir wieder in Amadi anlangen. Hier erfahre ich, daß der Zugang in die Gegend westlich vom Rudolfsee, die wir seinerzeit zu besuchen vorhatten, wieder freigegeben ist. Mir wurde damals in Khartoum die Einreiseerlaubnis entzogen auf Grund von Unruhen, die unter den dortigen Stämmen ausgebrochen seien. Tatsächlich wurden drei Kompanien Soldaten hinbeordert. Wer beschreibt aber das Erstaunen der Soldaten, als ihnen die angeblich aufständische Bevölkerung von allen Seiten entgegenkommt, um Eier und Hühner zum Kaufe anzubieten! Zwei Kompanien kehrten daraufhin um, die dritte blieb noch einige Zeit in der Gegend.

Nun wollen wir gegen Meridi weiterziehen, vorher aber die Niamusa, einen den östlichen Djur ähnlichen Volksstamm, besuchen.

Die Niamusa haben, wie bereits erwähnt, viel Ähnlichkeit mit den Djur, sind ebenfalls ein ausgesprochenes Mischvolk ohne einheitlichen Typus, manche sind braun, andere haben wieder eine schwarze Hautfarbe. Untersetzte, den Moru ähnliche Menschen trifft man neben langbeinigen Nilnegerstämmlingen. Sehr geschickt verstehen es diese Menschen, Fallen zu stellen, in denen sie Antilopen aller Art und sogar Büffel fangen, wie die vielen Hörner beweisen, mit welchen sie ihre Gräber schmücken. Vor jedem Dorf ist eine Menge getrockneten Fleisches aufgehängt. Ich komme zu einem Großscheech, dem die ganze Gegend untertan war, der aber von der Regierung abgesetzt und dessen Sohn mit seiner Würde betraut wurde. Zu seinem »Schutze« sind ihm mehrere Polizisten als Leibwache beigestellt worden. Ich erkundige mich bei dem alten Scheech nach einem Schmied. »Hier ist keiner, aber auf deinem Rückweg, einen Tagesmarsch von Amadi entfernt, arbeitet einer.« Ich frage nun in jeder Ortschaft, durch die es geht, nach dem »Haddad«. Niemand weiß aber etwas, auch in dem Dorf, das der Scheech bezeichnet hatte, ist keiner zu finden. Ich bitte einen Mann, der zufällig neben mir steht, mir das Aufstellen der Fallen zu zeigen, wozu er bereit ist. Man muß zugeben, daß die Art, wie dem Wild ein Holzprügel mit Hilfe eines gespannten Bogens und einer Schlinge am Lauf befestigt wird, sobald es auf einen runden Holzteller tritt, äußerst sinnreich und zweckmäßig ist. Ich komme mit dem Mann ins Gespräch (er spricht etwas arabisch) und kaufe ihm einige Pfeilspitzen ab. Er fragt nach dem Grunde meines Hierseins, und ich erzähle ihm, daß ich einen Schmied suche, aber keinen finden könne. »Was wolltest du denn von ihm?« fragt er. »Er hätte meiner Frau in Khartoum ein schönes Armband anfertigen sollen«, antworte ich. »Darüber können wir reden«, meint er, »denn ich bin der Gesuchte.« Um mein Mißtrauen zu zerstreuen, bietet er sich an, mir seine Werkstatt zu zeigen. Der Weg führt auf eine in der Nähe liegende Felsgruppe zu, plötzlich stehen wir vor einem Platz, wie ihn sich Wagner nicht besser als Dekoration für die Wohnstatt Mimes hätte aussuchen können. Umgestürzte Felsblöcke liegen verstreut umher. Große Steinplatten von bizarren Formen sind dicht mit Gestrüpp überwuchert, durch die Kronen immergrüner Bäume schimmert die sonnige Steppe des Tales herauf. Es ist ein romantischer Ort. Eine mächtige Felsplatte bildet das natürliche Dach der Werkstatt (Abb. 64). Seltsame Werkzeuge liegen umher. Zwei aus Lehm gebrannte Töpfe, die Öffnung mit einer Tierhaut überzogen, dienen als Blasbälge. Diese Häute werden durch zwei Burschen rasch auf und ab bewegt, wodurch ein Luftstrom erzeugt und durch gebrannte Tonröhren zum Holzkohlenfeuer geleitet wird. Meißel aus weichem gehämmertem Eisen und hölzerne Schmiedezangen liegen neben Eisenklumpen, die als Hammer verwendet werden. Umständlich wird mir erklärt, europäisches Eisen sei ungeeignet, da es zu hart und brüchig sei. Ich frage nach seinen Arbeiten, und er erzählt, er habe früher Pfeile und Lanzenspitzen geschmiedet, jetzt kämen aber europäische Erzeugnisse billiger. Ich teile ihm nun mit, daß ich in Khartoum erfahren hätte, er sei ein großer Meister im Verfertigen sehr schöner Schmuckstücke, und daß ich deshalb zu ihm gereist wäre, um einen Ring zu bestellen. Er schwillt sichtlich an vor Stolz und Befriedigung. »Den sollst du haben«, sagt er in seinem gebrochenen Arabisch, »und nicht bald wirst du einen schöneren finden. Alle Frauen kommen von weit her zu mir. Woraus soll der Ring sein, aus Kupfer oder Messing?« Ich entscheide mich für dieses. »Gut«, sagt er. »Sorge für Material, und ich werde, wenn du es bringst, mit der Arbeit beginnen.« Sehr zufrieden mache ich mich auf den Heimweg. Das Kinematographieren der Werkstatt dürfte allerdings in dem Dämmerlicht, das darin herrscht, rechte Schwierigkeiten machen, aber ich hoffe, daß man bei hellem Tageslicht selbst in dieser Felsnische mit den lichtstarken Objektiven brauchbare Bilder zustande bringt.

Abb. 58. Flötenspieler der Niambara.

Abb. 59. Mandarifrau mit Lippenpflöcken.

Abb. 60. Niambara mit geschulterter Flöte.

Abb. 61. Mandari bei der Rast an einem Brunnen.

Abb. 62. Hausbau bei den Niambara.

Abb. 63. Honig, den die arabischen Händler von den Eingeborenen aufkaufen, wird in leere Benzinkannen gefüllt und abtransportiert.

Abb. 64. Unter dem Felsblock rechts ist die Werkstatt des Niamusaschmiedes untergebracht.

Abb. 65. Anfertigen eines Armreifes aus Messing durch den Niamusaschmied.

Abb. 66/67. Elniri aus der Provinz Darnuba. Die Männer tragen Zöpfchen, welche dick mit Knochenfett eingeschmiert sind; die Mädchen zeigen alle Merkmale dieses Mischvolkes aus arabischen Sklaven und Negerfrauen.

Abb. 68. Nuerfrauen und -mädchen als Gäste an Bord meines Schiffes.

Abb. 69. Die kunstvollen Shillukfrisuren wachsen erst im Verlauf von mehreren Jahren aus. Es werden nur eigene Haare verwendet. Um die Frisuren nicht zu beschädigen, wird während des Schlafens eine eigenartig geformte hölzerne Kopfstütze verwendet.

Ich hatte mit einem Sultan, der auch heute noch verhältnismäßig mächtig und einflußreich ist, besprochen, eine Netzjagd zu veranstalten. Diese Art, Tiere zu jagen, wird in kürzester Zeit aussterben. Da die Leute dabei sehr erfolgreich sind, ist die Regierung eben im Begriff, ein Gesetz vorzubereiten, das diese Jagd zum Schutze des Wildes verbietet. Die Straße, gut fahrbar, führt mich bis hart an Meridi. Mir ist es verboten, Meridi zu betreten, so halte ich mich gerade noch an das Verbot. Der Ethnograph und der Scheech begleiten mich. Dieser war in Amadi und ist froh, gute Gelegenheit zur Rückfahrt zu haben. Bei der bezeichneten Stelle angekommen, finden wir ein Rasthaus vor, daneben Bananen- und Papeiabäume; sogar Ananas sind hier angepflanzt worden. Rasch werden die Leute zur Jagd zusammengetrommelt. Das Material der Netze ist aus Baumfasern und Baumwolle gemischt. Die Maschen sind dreizehn Zentimeter im Quadrat. Jedes Netz ist etwa zwanzig Meter lang, einen Meter und siebzig Zentimeter hoch und an beiden Enden an Stangen befestigt. Beim Tragen wird es um diese Stangen gerollt. Zehn solcher Netze werden herbeigeschleppt, und von allen Seiten eilen Buben und Männer herbei. Sie tragen schwere Speere mit doppelter Spitze. Die eine ist breit und lang, die andere hat meißelförmiges Aussehen. Auch Keulen befinden sich unter den Waffen. Wohlgemut macht sich der lange Zug auf den Weg. Voraus der Scheech persönlich, dahinter die Buben mit den Netzen, ihnen folgen bewaffnete Krieger, den Schluß bilden der Inspektor und ich. In der raschen Gangart der Eingeborenen geht es vorwärts, und in etwa zwei Stunden sind wir am Ziel angelangt. Die Buben legen ihre Last in entsprechendem Abstand auf den Boden und entfernen sich rasch. Die Männer entrollen die Netze und befestigen sie an Bäumen und Sträuchern, jedoch so, daß sie auf ein entgegenlaufendes Tier fallen müssen (Abb. 49). Rasch und geräuschlos wird gearbeitet, und bald sind alle Netze fängisch gestellt. Die Männer verbergen sich in gleichmäßigen Abständen voneinander hinter Büschen, um das Wild mit Speeren zu töten, sobald es sich im Netz verfangen hat. Die Burschen haben unterdessen einen großen Halbkreis gebildet, dessen Flügel gegen die beiden Enden des Netzes gerichtet sind. Nun ertönt das Signal auf einer Negertrompete, dem sofort ein vielstimmiges Geschrei und Gejohle antwortet, aus dem man entnimmt, daß jeder Treiber seinen Platz eingenommen hat. Zuerst rücken die Flügel langsam vor, dann bewegt sich das Zentrum auf die Netze zu. Doch schon bei den Vorbereitungen hatte der Himmel begonnen, sich zu verdunkeln, und nun frischt der Wind auf. Er weht von allen Seiten und verrät dem Wild den Standort der Jäger. Plötzlich verstärkt sich das Geschrei an einer Seite der Treiberkette in ohrenbetäubender Weise. Der mir zunächst stehende Neger blickt in die Richtung. Ich frage, was geschehen sei. »Wir sind zu wenige, Herr, die Tiere brechen an einer Stelle durch.« So war es auch. Langsam erscheinen die Treiber, doch das Wild ist davon. Ein Rudel Jacksonantilopen war im Trieb, konnte aber rechtzeitig ausbrechen. Nun setzt ein Wirbelsturm ein, und schon sind die Regenschwaden da. Ich, der ich nichts zum Wechseln habe, entkleide mich, ziehe meine Schwimmhose an und rolle meine Kleider zu einem festen Bündel zusammen. Mit diesem beladen, mache ich mich auf den Heimweg, gefolgt von den Trägern, die die ledernen Kassetten der Apparate auf dem Kopf tragen. Ein englischer Inspektor, der in dem Rasthause wohnt, macht große Augen, als er mich in dieser Adjustierung anrücken sieht, aber ich bin froh, trockene Kleider anziehen zu können.

Später, da der Regen aussetzt, erkundige ich mich beim Scheech nach einer Töpferin; ich interessiere mich für diese Arbeit. Bereits nach einer Stunde werde ich zu einer Frau geführt, die sich mit Töpferei beschäftigt. Es ist überraschend, daß die Frau keine Töpferscheibe benutzt, sondern mit bewundernswerter Geschicklichkeit die Rundung mit der Hand formt. In wenigen Minuten ist ein Topf fertig (Abb. 54).

Im Dorf sind, wie überall, vor den Hütten »Zauber« aufgehängt, von denen besonders einer interessant ist, der dazu bestimmt ist, für die Elefantenjäger den Wind so zu lenken, daß er sie dem Wild nicht verrät. Hübsche Musikinstrumente, ein kleines hölzernes Klavier mit acht Stäbchen als Saiten und ein Zupfinstrument, das entfernt an eine Gitarre erinnert, bekommen wir zu sehen. Der Rücken ist aus Palmholz verfertigt, die Decke aus Büffelhaut, eine Muschel bildet den Steg, und fünf gefettete Baumwollstricke sind die Saiten. Dem Instrument werden wohlklingende Töne entlockt. Auch schöne und sehr gute Messer werden mir gezeigt. Sie sind aber nicht hier gearbeitet, sondern sollen von den Niam-Niam stammen.

Doch es ist Zeit, aufzubrechen. Wir suchen auf der durchweichten Straße langsam vorwärts zu kommen. Als ich in einer Ortschaft dicht an einem Tukul vorbeifahre, ertönt plötzlich lautes Geschrei. Gasmasid hatte eine schwere, haarscharfe Lanze, die ich erworben hatte, hinten quer auf dem Auto befestigt. Mir war das entgangen, und nun hat die scharfe Schneide den geflochtenen dünnwandigen Tukul der Seite nach aufgeschlitzt. Das hätte schlimmer ausgehen, denn die Lanze hätte einem Menschen glatt den Kopf abschneiden können. Der Eigentümer des Tukul wird mit einer leeren Benzinkanne besänftigt. Ohne weiteren Zwischenfall kommen wir in Amadi an.

In der Nacht regnet es von neuem. Frühmorgens treibt das Wasser eine Giftschlange aus einem Loch im Rasthause hervor, das ihr als Wohnung gedient hatte. Die Leute weigern sich, sie zu erschlagen. »Wenn wir sie töten, dann kommen ihre Geschwister und werden uns beißen.« Da sich unsereiner vor der Blutrache der Schlangenfamilie nicht fürchtet, so muß ich die Tötung selbst besorgen. Das Reptil wird in den Hof geworfen, wo sich von allen Seiten Hühner darauf stürzen. In wenigen Minuten ist es verschlungen.

Bei den Eingeborenen spielt die Zauberei eine höchst wichtige Rolle, und die Zauberer, alte Männer und Frauen, stehen in hohen Ehren. Die Leute glauben so fest an ihre Kunst, daß sich tatsächlich durch Autosuggestion die merkwürdigsten Dinge ereignen. Manche, die überzeugt sind, verzaubert worden zu sein, sterben in der Tat, da sie aufhören zu essen. Ein anderer hinkt und glaubt durch Zauber zum Hinken verdammt zu sein, so daß er es langsam verlernt, seine Glieder zu gebrauchen. Einem Mann wurde Vieh gestohlen; er veranlaßte daher einen Zauberer, den Dieb zu verhexen. Dieser hörte davon, suchte selbst den Zauberer auf und kaufte sich gegen Hingabe seines Vermögens vom Zauber los! Anderseits gelingt es europäischen Ärzten oft leicht, mit Hilfe des Zaubers Kranke zu heilen. Man kann sich aber vorstellen, wie schädigend sich ein solcher Glaube im Volke auswirkt. Ein Europäer fing einen Leoparden in einer Falle. Er gab seinem Diener den Auftrag, ihn zu töten. Der Mann weigerte sich und erklärte, das Tier sei sein Totem, und er würde blind werden, wenn er es sterben sehe. Nun erschoß der Weiße das Raubtier vor den Augen des Negers. Der Eingeborene gebärdete sich ganz verzweifelt und hatte am nächsten Tage vollkommen verschwollene Augen!

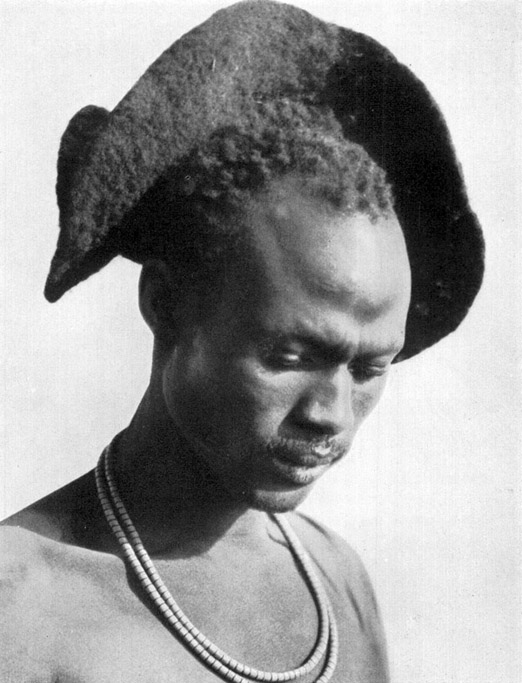

Während wir noch in Amadi weilen, langt eine Trägerkarawane an. Ein Bergingenieur, der nach Erzen suchte, kehrt nach vollendeter Aufgabe zurück. Wir räumen den einen Teil des Rasthauses und beobachten den neuen Ankömmling. Auf den ersten Blick erkennt man, daß er ein alter Afrikaner ist! Kein lautes Wort wird gesprochen, die Befehle werden leise, aber deutlich, in der Sprache seiner Diener, durchwegs Moru, gegeben; für jeden hat er ein Pfeifsignal, und auf die kurzen Pfiffe stürzt der Betreffende im Laufschritt herbei. Sein Gepäck ist schmutzig und wurde bei den langen Märschen auf den Köpfen der Träger stark in Anspruch genommen. Er fertigt vierzig Träger ab, fast ohne daß man es gewahr wird, und doch weiß jeder Mann genau, was er zu tun hat. Seine Diener sind lauter elf- bis dreizehnjährige Burschen, die ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen. Es ist eine bekannte Tatsache, daß sich Neger in diesem Alter am besten zu Dienern eignen. Beginnen sie sich für Mädchen zu interessieren, so ist es am besten, ihnen eine Abfindung zu geben und sie heimzuschicken, viel Freude wird man an ihnen nicht mehr erleben.

Eines Tages besuche ich die Moru (Biti) an der Straße nach Tali. Um einen ihrer originalen Tänze filmen zu können, hatte ich mit dem Häuptling dieser Dörfer, der wie alle Scheech in Amadi weilte, besprochen, daß er vorausgehen solle, um einen Tanz anzusagen. Er machte mir verständlich, dies sei leider nicht möglich, da ihm der Großscheech die Erlaubnis dazu verweigere. Nun sandte ich zu diesem, und richtig schlug er dem »Kawaga« den Wunsch nicht ab. Gewitzigt durch frühere Erfahrungen, setze ich nun den Scheech sofort in mein Auto und befördere ihn, zwanzig Kilometer weit, seinen Dörfern entgegen. So hat er keine Gelegenheit mehr, geheime Gegenbefehle entgegenzunehmen; es ist zu erwarten, daß die verabredeten Vorbereitungen wirklich getroffen werden. Am angekündigten Tag erscheinen wir bei den Ortschaften. Der Häuptling selbst bewohnt ein großes, abseits gelegenes Gehöft. Die Dörfer sind ringsumher verstreut. Überall sieht man Mädchen und Männer mit Hausarbeit beschäftigt. Mit dem Fest scheint es also nichts zu sein! Der Scheech entschuldigt sich, daß er leider keine Vorbereitungen habe treffen können, da die große Trommel unbrauchbar sei und die Nachbarortschaften ihm die ihrige nicht leihen wollten. Ich lade ihn ins Auto ein, und im Nu geht es zu jenen angeblich unfreundlichen Dörfern, wobei sich dann herausstellt, daß der Scheech sich geweigert hatte, die Bewohner am Tanz teilnehmen zu lassen, weil er mit seinen Leuten allein das viele Merissa trinken wollte, wofür er bereits von mir Geld empfangen hatte. Nun wird sofort die große Trommel gebracht und mit den Vornehmsten aus den Dörfern im Auto verfrachtet. Unterdessen zieht die Bevölkerung in langem Zuge der Stätte des Vergnügens entgegen. Die Trommel wird auf einem großen Platz angebunden, die kleinen Pauken werden daneben aufgehängt. Schon die ersten Töne locken die Eingeborenen haufenweise herbei. Ich besehe mir einstweilen die Hütten. Vor einigen sind kleine Gruben schachbrettförmig in der Erde eingegraben, in denen Nüsse als Spielsteine liegen. Zwei Neger sind eifrig in das komplizierte Spiel vertieft (Abb. 56). Um die kleine Gruppe haben sich Kiebitze versammelt, deren zuckendes Mienenspiel ebenso sehenswert ist wie der gespannte Gesichtsausdruck der Spieler. Nahe beim Dorf ist eine Leopardenfalle fängisch gestellt und mit einem lebenden Huhn geködert. Merkwürdig, daß sich ein Leopard in einem so primitiven Holzgestell fangen soll; der Ethnograph bestätigt aber, er habe mit eigenen Augen einen Leoparden in einer solchen Falle gesehen.

Nun beginnt der Tanz. Das rhythmische Wiegen und Drehen der Männerkette vor den mit Rasseln tanzenden Mädchen ist mir schon bekannt. Bis Mittag sehe ich den Tanzenden zu, dann flüchte ich mich vor der Hitze in mein Auto. Da naht ein langer Zug; voran sechs Weiber mit riesigen Tonkrügen auf dem Kopf, mit Merissa gefüllt, dahinter geschmückte Krieger und tanzlustige Mädchen. Alle Eingeborenen sind um mich versammelt. Das ist ein Geschnatter und Gedränge, ein Lachen und Witzeln! Ich habe dabei gute Gelegenheit, die einzelnen Typen zu studieren. Die Mädchen sind mit einem Rahat aus den Phalangen von Ziegen oder aus nußartigen braunen Früchten bekleidet, die an eisernen oder kupfernen Ringen befestigt sind. Die Fußgelenke zieren schwere Rasseln aus demselben Material. Hals und Kopf sind mit Perlenketten geschmückt, in denen die Farbe Rot vorherrscht, doch gibt es auch blaue Ketten. Manche besitzen solche aus feinem geschmiedeten Eisen, aus Messingstäbchen oder Hundezähnen. Der Körper ist mit Ocker und Fett dick eingesalbt, Brust und Gesicht sind mit weißen kleinen Samen bestreut (Abb. 51). Die Männer haben Fellstreifen um die Fußgelenke gewunden, tragen einen Stoffschurz, sind mit Armbändern geschmückt und mit Bogen und Pfeilen ausgestattet. Auf den Köpfen mancher Gecken wippen bei jeder Bewegung lange Federn neckisch hin und her. Ich mache nun den Versuch, einige Gegenstände zu erwerben, was auch gelingt. Da bemerke ich auf dem Rücken eines Mannes eine Pfeife, wie wir sie vergeblich bei den Niambara zu ergattern versucht hatten. Der Mann weigert sich, sie zu verkaufen. Alle reden ihm zu, endlich läßt er sich erweichen, und die Pfeife wird im Auto untergebracht. Da erscheint der Mann und verlangt die Pfeife zurück, denn sie gehöre nicht ihm, der Besitzer sei eben gekommen und wolle sie nicht verkaufen. Doch diese Erzählung ist mir bereits bekannt. Ich lasse Gasmasid das Auto ankurbeln und empfehle mich eilends.

In den nächsten Tagen führt mich der Weg einmal durch eine steinige Hügellandschaft, die ebenfalls von Moru bewohnt ist. In und neben den Dörfern erheben sich runde Steinpyramiden von verschiedener Größe, manche sind weit über mannshoch, in ihre Spitze ist stets eine große Steinplatte eingesetzt, die einmal nach Osten, ein andermal gegen Westen ragt. Die Eingeborenen erklären mir, daß dies Gräber seien. Am Kopfende der Leiche wird die Pyramide aufgeschüttet. Ragt die Felsplatte nach Osten, so ist der Tote ein Mann, im entgegengesetzten Falle ist es eine Frau gewesen. Ich erkundige mich nach dem Grund des seltsamen Brauches und erfahre: Bei Sonnenaufgang steht der Krieger auf, tritt vor die Tür seiner Hütte und blickt gegen Osten, um zu erkunden, ob sich das Wetter für die Jagd eigne. Abends vor der Rückkehr des Mannes aber sieht die Frau nach der Sonne, um die Mahlzeit pünktlich zu bereiten. Sie blickt hierbei nach Westen.