|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Vorwärts, wie Wind und Schicksal wollen – Negeranekdoten – Malakal – Unsere Dolmetsche – Bahr el Zeraf – Die Nuer – Ihre Sitten und Bräuche

Jetzt geht es nur langsam vorwärts; kaum einen Kilometer in der Stunde. Endlich kommt doch Kosti in Sicht, wo wir Post in Empfang nehmen.

Jetzt setzt ein starker Nordwind ein, der uns mit vollen Segeln rasch weitertreibt. In wenigen Stunden sollen wir die Stromschnellen von Abu Zeled erreichen. Da es dunkel wird, die Strecke aber nur tagsüber befahrbar ist, heißt es vor Anker gehen. Der Wind weht die ganze Nacht gleichmäßig fort, und vor Sonnenaufgang brechen wir auf. Nach einigen Stunden haben wir die Felsen erreicht, welche die Araber Gebelein, das heißt die zwei Berge, nennen, was nicht hindert, daß es in Wirklichkeit deren drei sind. Vor einigen Jahren noch war diese Gegend voll von Wild. Starke Keiler, mehrere Gazellenarten traf man hier an, und in einem Gehölz, nicht weit weg, hausten Leoparden. Es war sogar eine Wildreserve hier geschaffen worden. Heute ist alles dahin; nicht einmal einer Gazelle kann man ansichtig werden, und ebenso verschwanden Warzenschweine, Leoparden und Löwen, und die Wildreserve wurde aufgelassen. Ganz vereinzelt höre ich den grunzenden Lockruf des Flußpferdes, doch auch seine letzte Stunde dürfte bald geschlagen haben, denn während meiner Anwesenheit in Khartoum lief die Anzeige eines Inspektors an das Game warden ein, daß ein englischer Maschinist am oberen Nil in einem einzigen Jahre nachweislich über zweihundert der wehrlosen Riesen gemordet habe. Die Zähne und die Haut hatte er um geringen Preis an eingeborene Händler verkauft.

Längst haben wir die letzten Bewässerungsanlagen hinter uns gelassen. Langsam geht es stromaufwärts, und schon treffen wir die ersten Shillukkrieger an, die ihre Fischzüge bis hierher ausgedehnt haben. Die Flußufer sind dicht mit Schilf bewachsen, einzelne Ambaschgehölze ragen ins Wasser, auf ihnen haben sich Königsfischer niedergelassen, die Eisvögel des Südens. Mehrere Anhinga, die afrikanischen Schlangenhalsvögel, suchen schwimmend nach Fischen, und von Zeit zu Zeit macht sich schwerfällig ein Seeschreiadler davon. Abends, nach Sonnenuntergang, überrasche ich einzelne grünfüßige Teichhühner, die mit ihren langen Zehen spinnengleich über die Seerosenblätter laufen.

Fünfmal ist die Sonne seit Khartoum untergegangen, und wir haben Renk erreicht. Renk ist der Sitz der Dinkaverwaltung. Die Dörfer dieser Neger ziehen sich auf dem östlichen Ufer des Nils nach Süden hin, während auf dem westlichen die Bagarastämme ihre Rinder züchten. Hier beginnt das Reich der Shilluk, Dinka und Nuer. Diese drei Volksstämme sind vom Nil aus unschwer zu erreichen, uns Europäern daher seit langem bekannt. Trotzdem haben sie sich und ihre Eigenart erhalten; ihre Sprache, ihre Lebensweise, ihre Sitten sind unverändert, wie vor Tausenden von Jahren. Viel hatten sie im Verlauf der Zeit von den Arabern zu erleiden. Der Califa der Mahdisten allein verschleppte Tausende nach Omdurman. Die meisten gingen bereits auf dem Wege zugrunde. Bei einem einzigen solchen Sklaventransport kamen über 2000 Shilluk, Weiber und Kinder, ums Leben. Diejenigen, welche den Sturz der Tyrannis erlebten, kehrten fast ausnahmslos in ihre Heimat zurück; nur einige alte Frauen trifft man heute noch in Omdurman an. Sobald sie die Heimat erreicht hatten, streiften die ehemaligen Sklaven mit den Kleidern auch alles Arabische ab, waren wieder Neger und blieben rein und unvermischt. Anfangs versuchten die Engländer ihnen ihre Verwaltung aufzudrängen. Dies scheiterte aber an dem vollkommen andersartigen Geist dieser Menschen. Man ließ sie in Frieden, bevor es zum Bruch kam, und heute vertragen sich die Eingeborenen vorzüglich mit den Weißen, die sich mit der Oberaufsicht begnügen, während die Neger ganz selbständig von Königen und Häuptlingen beherrscht werden. Nur etwas macht ihnen wenig Freude, und darin sind sie den Europäern durchaus ähnlich: sie zahlen äußerst ungern Steuern.

Aus der Zeit der ersten englischen Verwaltungsversuche werden einige Geschichten erzählt. Man muß vorausschicken, daß bei den Nuern, bei denen sich die Begebenheit abspielt, der Viehraub das ärgste Verbrechen ist. Ein Mann wird angeklagt, einige Stück Vieh gestohlen zu haben. Die Zeugen sagen gegen ihn aus, schließlich gesteht er den Diebstahl ein. Der Beamte verurteilt ihn zur Rückgabe der Beute, außerdem soll er zwei Rinder als Buße abliefern. Darob große Entrüstung bei den Nuern! »Du bist ein Engländer, willst gerecht sein und verurteilst den Mann zu zwei Strafen für ein Vergehen? Genug damit, daß er das geraubte Vieh wieder zurückgeben muß und seine ganze schwere Arbeit, es zu stehlen, umsonst war. Ihm jetzt noch seine eigenen Rinder nehmen, ist der Gipfel der Ungerechtigkeit!« sprach der Häuptling. – Einem katholischen Missionär erging es bei den Shilluk nicht besser. Er war eben dabei, eine salbungsvolle Rede zu halten, und hatte zu diesem Zwecke eine große Anzahl Eingeborener um sich versammelt. Er erzählte, wie herrlich der Aufenthalt in Europa, wie fruchtbar das Land dort sei, wie gut bewässert, und von dergleichen Schönheiten mehr; da erhob sich ein junger Shillukkrieger in vollem Waffenschmuck und sagte: »Das ist ja gar nicht wahr, sonst würdet ihr Weißen dort in diesem Lande bleiben, statt uns hier zu stören!« – »Wir wollen euch ja nicht stören«, sprach der Prediger mild. »Wir wollen euch nur belehren.« – »So, dann sage mir, was ihr eigentlich könnt! Kannst du eine Hütte bauen?« – »Nein«, sagt der Missionär. – »Oder eine Lanze machen?« Auch diese Kunst war ihm unbekannt. »Ja, kannst du dann wenigstens Töpfe formen?« Auch dies mußte er verneinen. »Siehst du, das können bei uns sogar die Weiber, und du bildest dir ein, uns etwas lehren zu können!« Der Missionär verteidigte sich: »Das sind doch lauter Kleinigkeiten. Seht, die Dampfer auf dem Nil, das machen wir.« – »Gut«, sagte der Shilluk, »mach uns das vor!«

Ein andermal wurde in einer Missionsstation die Expedition des sächsischen Königs erwartet. Die Aufregung unter den Patres war groß. Sie wollten gar zu gern einen Mosaikboden für ihre Kirche haben und hofften, daß der Monarch ihn spenden werde. Es war üblich, daß jede Expedition nach Rang und Vermögen gab, und die Station lebte ganz gut dabei. Nun ging diesem Monarchen der Ruf großer Frömmigkeit voraus, und die Missionäre bauten Luftschlösser bis in den Himmel. Unterdessen bereiteten sie fleißig zum Empfang vor. Kinder wurden mit Geschenken zu den Shilluk entsendet, um sie zu bewegen, wenigstens dies eine Mal die Kirche zu besuchen. Ein ganzer Haufen Krieger hatte sein Erscheinen in Aussicht gestellt, es war daher alles voll Zuversicht! Ein findiger Kopf kam auf die Idee, es müßte besonders eindrucksvoll sein, wenn auch unschuldige Kinder teilnehmen würden, den Hals geschmückt mit dem Muttergottesbild an einem Rosenkranz. Der Plan fand allgemeine Zustimmung. Endlich nahte der heiß ersehnte Tag. Die Gäste kamen, wurden feierlich empfangen, und der König erklärte sich sogar bereit, einer Messe gemeinsam mit den Shilluk in der Kirche beizuwohnen. Am Vorabend wurden von den Patres an die Kinder hübsche Messingkreuzlein an dunkler Kette verteilt, dann ging man zur Ruhe. Am nächsten Morgen strömte alles zur Kirche. Auch die Kinder kamen von allen Seiten herbei. Doch die lieben Kleinen hatten in ihrer Unschuld die Rosenkränze nicht um den Hals gehängt, sondern nach Negerart um ihre Hüften geschlungen, und so baumelte denn das Muttergottesbild zwischen den Beinchen, gerade an der Stelle, die Adam und Eva mit Feigenblättern verhüllten.

Guter Wind weht, den heißt es nach Möglichkeit auszunutzen. Eine Eigentümlichkeit Afrikas fällt uns besonders auf. Eine schöne Parklandschaft in wenig bewohnter Gegend ist oft fast wildleer, während 20 bis 30 Kilometer davon entfernt an einem Ort, der wenig geeignet erscheint, massenhaft Wild vorhanden ist. Steht einem nicht ein genauer Kenner des Landes zur Seite, so hat man wenig Hoffnung, auf seltenes Wild zu stoßen.

In der Nacht erwachen wir infolge eines Stoßes, der die Flaschen auf dem Regal umwirft. Im ersten Augenblick fürchte ich, daß wir auf einen Felsen gestoßen sind. Da das Schiff jedoch ruhig weiterfährt, frage ich den Mann am Steuer nach der Ursache. Er berichtet, daß nicht weit vom Boot entfernt am Ufer ein Nilpferd überrascht wurde, welches gerade gemächlich zur Äsung ausziehen wollte. Als es in hellem Mondlicht unser Boot wahrnahm, stürzte es sich erschreckt ins Wasser, schätzte aber die Geschwindigkeit des fahrenden Seglers falsch ein und stieß beim Auftauchen zu seinem Entsetzen mit dem Kopf an den Kiel des Bootes.

An Kodok vorbei erreichen wir am zehnten Tage Malakal. Wir machen einen kleinen Rundgang durch den Ort. Ein Spital liegt nicht weit vom Nil. Im Garten gehen ein paar rekonvaleszente Dinka spazieren und sehen in Spitalstracht mit geschorenen Köpfen höchst merkwürdig aus. Auf dem Marktplatz begegne ich einigen geschmückten jungen Frauen, die gerade damit beschäftigt sind, Einkäufe zu besorgen. Sobald mich die erste erblickt, winkt sie in nicht mißzuverstehender Weise mit den Armen und wirft mir feurige Blicke zu. Bis hierher sogar haben die Europäer das Dirnentum getragen! Die Neger kennen keine Dirnen. Die jungen Leute heiraten früh, der Mann, wenn es seine Mittel erlauben, auch mehrmals, daher ist diese Zivilisationserrungenschaft ihnen fremd. Jetzt kommen wir an eine Wiese mit weißen Strichen und zwei Goals … Auf der Querstange des einen Goals sonnt sich ein Geier. Ein afrikanischer Fußballplatz!

Vor allem müssen wir nun trachten, gute Dolmetsche ausfindig zu machen, denn weder meine Leute noch ich selbst verstehen ein Wort der hiesigen Negeridiome. Araber, welche, wie sie versichern, die Sprachen beherrschen, bieten sich in großer Zahl an, doch sind sie unbrauchbar. Sie können sich zur Not mit den Negern über Jagd und Handel verständigen, sind aber nicht imstande, sich über abstrakte Dinge zu unterhalten; gerade darauf lege ich besonderes Gewicht, da ich Näheres über Verwaltung, Religion und Geschichte der schwer zugänglichen Nuer erfahren möchte. Nach längerem Suchen haben wir gefunden, was wir brauchen, nämlich einen Nuer, einen Dinka und einen Shilluk, von denen jeder neben seinem Idiom die arabische Sprache gut beherrscht.

Zur Feier der Abfahrt muß ein »Karama« (Fest) begangen werden. Das heißt: ich kaufe ein Schaf, welches von den Leuten rituell geschächtet wird. Die Eingeweide werden in Zöpfchen geflochten und in dieser Form gekocht, die Leber aber wird mit Herz und Lunge in Stücke gehackt, stark gewürzt und als Leckerbissen roh verzehrt. Dazu gibt es natürlich das tägliche »Kißra« (Durrhafladen), das mit einer scharfen Tunke genossen wird. Es ist erstaunlich, welche Mengen die Leute bei solchen Gelegenheiten zu bewältigen imstande sind.

Nun geht die Fahrt weiter. Bald sehen wir einige Tukul, und eine Menge Ambaschflöße zeigen an, daß sich hier Shilluk niedergelassen haben. Ich lege an und versuche ein Floß zu kaufen. Der Eigentümer ist abwesend, doch seine junge Frau vertritt ihn in sehr geschäftstüchtiger Art und Weise. Endlich sind wir handelseinig, und ich ziehe mit meinem »Faltbootersatz«, der zum Fischen und Jagen sehr willkommen ist, befriedigt ab. Nicht weit vom Dorf sind Shillukkrieger um ein Feuer versammelt und damit beschäftigt, eine Gazelle zu braten, welche sie mit ihren Speeren erlegt haben. Auf einer abgebrannten Stelle des Ufers sucht eine Kronenkranichfamilie Nahrung. Ich bin überrascht, heute, am 17. Februar, junge Kraniche anzutreffen. Dies deutet darauf hin, daß die letzte Regenzeit sehr spät eingesetzt hat. Andere Beobachtungen stimmen mit dieser Annahme überein. Die Ufer, sonst zu dieser Zeit schon gelb und größtenteils abgebrannt, sind in diesem Jahr noch grün und saftig. Das ergibt schlechte Aussichten, an Elefanten im Sumpf heranzukommen! Die Tiere stehen oft bis zum Bauch im Wasser, so daß in dem sumpfigen Gelände an ein Anpirschen zu Fuß nicht zu denken ist. Das dichte Elefantengras und der sechs Meter hohe Papyrus machen anderseits ein Anfahren mit einem Kahn unmöglich.

Nach einigen Tagen erreichen wir die Mündung des Bahr el Zeraf in den Bahr el abiad (Weißer Nil). Bis jetzt war der Himmel tagsüber stets dicht bewölkt, denn über den Sümpfen ballte sich der Wasserdunst zusammen, so daß ein Photographieren unmöglich war. Doch nun verlassen wir die Sumpflandschaft, der Bahr el Zeraf fließt mitten durch die Steppe. Ein eigentümlicher Fluß! Nicht breiter als durchschnittlich dreißig Schritt, ist er mehrere Meter tief. Eine starke Strömung verhindert das Verkrauten der Wasserfläche. Die Ufer sind kaum bewachsen und gewähren kilometerweit den Ausblick in die offene Weite. Es macht den Eindruck, als fahre man auf einem künstlichen Kanal durch die Ebene. Die Gegend fängt an, wildreich zu werden; schon jetzt sieht man Riedböcke und Tiangantilopen, und die Gebeine einer Giraffe bleichen in der Sonne. Wir kommen an Shillukdörfern vorüber, nun tritt der Dolmetsch in Tätigkeit. Die Neger haben sich bei unserem Nahen im Gras versteckt. Boll, so heißt unser Shilluk, ruft einige Scherzworte hinüber, und schon ist die Verbindung hergestellt. Die Leute erheben sich lachend, hin und her geht die lustige Wechselrede. Eine Frau, die Wasser schöpft, wird von Boll angerufen, und es entspinnt sich ein langes Gespräch zwischen beiden, während wir langsam vorübersegeln. Da mir Bolls Tonfall verändert vorkommt, frage ich ihn, ob er das Weib kenne. »Wie sollte ich nicht«, antwortet er, »es ist ja die Frau meines Bruders!« Dann erzählt er, daß ihm die Gegend hier genau bekannt sei, da er hier oft mit Gefährten Nilpferde gejagt habe. Wir erfahren weiter, daß Boll früher Soldat war und in einem sudanischen Bataillon des ägyptischen Heeres diente. Im Jahre 1924, nach der Militärrevolte in Khartoum, lösten die Engländer die ihnen unzuverlässig scheinenden Truppenkörper auf, und er kehrte mit mehreren seines Stammes wieder in seine Heimat zurück. Er ist ein munterer, verwendbarer Bursche, mit dem wir einen guten Griff getan haben. Auch Tudj, der Nuer, ist brauchbar und intelligent. Einer seiner Stammesgenossen steht in der Nähe des Flusses und beobachtet uns. Vollkommen nackt, mit langem, rot gefärbtem Haar, das wirr im Winde flattert, hat seine Erscheinung etwas Wildes, Drohendes an sich. Tudj tauscht einen kurzen Gruß mit dem Burschen aus, worauf dieser mit langen, weit ausgreifenden Schritten dem Nuerdorfe zueilt.

Das Volk der Nuer zerfällt in zahlreiche Stämme, von denen die wichtigsten die Lak, Tiang, Gauweir, Lau und Jekaing sind. Sie bewohnen die Gegend um die Flüsse Bahr el Zeraf, Sobat und Pibor, östlich bis gegen die abessinische Grenze. Andere Stämme hausen am Bahr el Gebel, in der Bahr-el-Ghazal-Provinz und nördlich vom See »No«. Die unzugänglichen Gegenden, in denen diese Primitiven wohnen, machen eine Zählung unmöglich, doch schätzt man die Stärke des ganzen Volkes sehr vorsichtig auf über 320 000 Menschen (70 000 Krieger). Die Nuer gehören demnach zu den größten Völkern des Sudans und stellen, zumal sie sehr kriegerisch sind, einen nicht zu unterschätzenden Machtfaktor dar. Ihr Heimatland ist die unendliche Ebene, die Steppe, welche oftmals von Sümpfen umgeben ist und unterbrochen wird. Als einzige Bodenerhebung des Nuerlandes ragen unvermittelt die Granitfelsen am Bahr el Zeraf auf. Während der Regenzeit, vom Juni bis zum Oktober, leben die Menschen in den Dörfern weit im Landinnern, in der trockenen Periode, vom November bis zum Mai, wandern die Krieger mit ihrem zahlreichen Vieh an die Ufer der Flüsse und errichten in der Nähe der Tränkplätze große Dornengehege zum Schutz der Herden (Abb. 17). Die alten Leute bleiben mit den Kindern im Dorf zurück. Die Nuer bauen Durrha, doch im Verhältnis zu ihrem Bedarf und zu der Erträgnisfähigkeit des Bodens viel zuwenig. Das wenige Getreide wird vielfach in Form von Merissa (Hirsebier) bald verbraucht, und die Menschen sind während des größeren Teiles des Jahres auf den Ertrag von Fischerei, Jagd und Viehzucht angewiesen. Das Fischen wird äußerst primitiv mit Speeren und Körben ausgeführt. Angeln oder Netze sind unbekannt. Aufs Geratewohl stößt der Neger seinen Speer in das Schilf und erbeutet in den fischreichen Wässern auf diese Weise tatsächlich große Fische. Die Jagd wird mit Hilfe von Schlingen, Fallen, Speeren, auch mit Gewehren betrieben, wobei die Jäger neben Gazellen und Antilopen oft Giraffen, Hippos, ja sogar Elefanten erbeuten. In der Regenzeit gelingt es ihnen bisweilen, auf ihren Kähnen die im Sudan von dem europäischen Jäger so selten erbeuteten Sitatunga-Sumpfantilopen mit Erfolg zu besagen. Kleine windspielartige Hunde, denen die Neger auf ihren langen Beinen mit unglaublicher Schnelligkeit zu folgen imstande sind, werden zur Hetze des Wildes verwendet. Demjenigen, der mit seiner Lanze als erster das Tier verwundet, fällt die Beute zu, und der Glückliche verteilt das Fleisch in der Familie und unter seine Freunde. Oft ist Schmalhans Küchenmeister, die Neger sind aber Meister im Hungern. Nicht selten kommt es vor, daß sie auf Reisen zwei bis vier Tage lang keine Speisen zu sich nehmen, ohne sonderlich darunter zu leiden.

Anders als die Shilluk, erkennen die Nuer keine Autorität an. Die Macht der Scheech ist gering, und jedem Krieger gilt als oberstes Gesetz der Grundsatz »Macht ist Recht«.

Dieses Volk weiß von seiner Herkunft kaum etwas zu berichten. Das Wenige, was der Wissenschaft bekannt ist, stammt aus den Überlieferungen der Shilluk und Dinka. Danach scheinen auch die Nuer dasselbe Ursprungsland zu haben wie die Shilluk, Dinka und Anywak. Jeder einzelne Nuer trägt die Merkmale des darbenden Sumpf- und Steppenmenschen an sich, der im Kampf mit einer unbarmherzigen Natur den größten Strapazen ausgesetzt ist. Ausgemergelt, mit vernarbten Wunden bedeckt ist sein Körper. Zeit und Entfernungen spielen für ihn keine Rolle. Um eine Kuh zu stehlen, wandert er gern vierhundert Kilometer weit und verläßt sich darauf, daß die Steppe ihr Kind mit Nahrung versorgt. Der Charakter der Nuer ist roh, wild, sie sind Feinde jeder Neuerung und jeden Fortschrittes. Tänze lieben sie, doch arten die meisten Festlichkeiten in schwere Raufereien aus, bei denen häufig einige Tote auf dem Platze bleiben. Heutzutage sind die Nuer für jeden Fremden fast unnahbar, es dauert lange, bis man ihr Vertrauen gewonnen hat. Früher, vor siebzig bis achtzig Jahren etwa, war dies anders. Leider machten sie in jener Zeit mit den Gelaba (arabischen kleinen Kaufleuten) und Sklavenjägern so schlechte Erfahrungen, daß ihre damalige Offenheit und Gastfreundschaft Fremden gegenüber nun gänzlich verschwunden ist.

Gegen die Insektenplage schützen die Männer ihren Körper durch Einreiben mit Asche. Den Frauen ist dies dagegen nur ausnahmsweise bei gewissen Tänzen gestattet. Wasser zur Reinigung des Körpers wird von beiden Geschlechtern oft wochenlang nicht benützt, besonders in den Wintermonaten. Dagegen waschen sie sich die Augen gern mit dem warmen und ihrer Meinung nach kräftigen Urin der Kühe. Die Körperhaare entfernt man aufs sorgsamste (Abb. 18), sogar die Augenwimpern werden ausgerissen, um »das Erblinden zu verhüten«. Asche von Kuhexkrementen dient zum Putzen der Zähne, die Kopfhaare werden rot gefärbt. Im Alter von sechs bis sieben Jahren bricht man den Kindern die unteren Schneidezähne aus, »damit sich der Mensch vom Raubtier unterscheide«, wie das Volk sagt.

Die Häuptlinge haben, wie bereits erwähnt, wenig Autorität und sind mehr Richter als Führer. Stirbt ein Scheech, so geht die Würde auf den Sohn beziehungsweise auf den nächsten Verwandten über. Bedeutend mehr Ansehen als die Scheech genießen die Zauberer. Die Kunst dieser Leute vererbt sich gleichfalls vom Vater auf den Sohn. Die Nuer glauben, daß der große Geist »Kot« dem Zauberer oder Priester, wie man ihn nennen mag, sein Fähigkeiten verliehen hat, die von sehr verschiedener Natur sind. Der eine hat göttliche Visionen und deutet diese den gläubigen Volksgenossen, der andere kann Regen machen und verursacht oder vertreibt Krankheit und Tod. Als Zaubermittel werden gewisse Wurzeln, Blätter, Knochenstückchen und dergleichen mehr verwendet. Jeder dieser Zauberer hat irgendein Tier oder aber auch einen leblosen Gegenstand zum Totem.

Den Grundstock des Volkes bildet die Familie. Der Ort, wo sich das Familienleben hauptsächlich abspielt, ist der Vidch, das Viehgehege. Hier säugen die Mütter ihre Kinder, spielen die Kleinen mit trockenem Kuhmist, hier brennt das ewige Feuer und ist der große Aschenhaufen aufgeschichtet, in dem geschlafen wird, hier werden die Tiere mit unglaublichem Mut und großer Zähigkeit gegen Überfälle verteidigt. Der Vidch ist den Nuern ein heiliger Ort, er umschließt den Zauberbaum, an dem die Männer ihre Speere ablegen, und der dafür zu sorgen hat, daß die Kühe nicht verwerfen, sondern schöne weibliche Kälber zur Welt bringen. Während der Wintermonate verändert sich das Aussehen des Vidchs. Die Rinder bleiben im Dorf und sind in einem riesigen Tukul aus Gras untergebracht. In der Mitte raucht, wie im Sommervidch, das Feuer, welches mit halbtrockenen Mistfladen genährt wird. Eine Plattform aus Holz ist über ihm errichtet, die den unverheirateten Männern als Schlafstätte dient, der Rauch hält ihnen die Insekten ab. Die verheirateten Leute wohnen in »Ud« oder »Dwel«, kleinen Tukul aus Stroh, die in der Mitte der wenigen Tabak-, Durrha- und Maisfelder liegen, welche diese Neger bebauen.

Dem Knaben macht der Vater einen Stier zum Geschenk. Dieser Bulle ist fortan der schützende Geist des Kindes und bildet den Grundstock zu dessen Vermögen. Wie sorgt der Knabe aber auch für ihn! Er legt ihm die Arme um den Hals, redet zärtlich auf ihn ein, schmückt ihn mit Quasten und Glasperlen, besingt ihn, und oft berät er sich mit ihm, wenn er eine wichtige Entscheidung zu treffen hat. Dieser Stier ist unverkäuflich, und eher würde der Knabe Hungers sterben, als auch nur daran denken, ihn zu schlachten. Überhaupt konzentriert sich die ganze Hingabe dieser primitiven Menschen auf ihre Rinder. Der Bulle scheint sich seiner Aufgabe und der hohen Achtung, die ihm entgegengebracht wird, aber auch bewußt zu sein. Groß und forschend blickt er umher, wenn er langsam und gravitätisch das Gehege verläßt.

Doch nicht nur den Rindern läßt man eine gute Behandlung angedeihen, auch die Ziegen und vor allem die niedlichen Hunde haben sich nicht zu beklagen. Oft sieht man Kinder, die auf reizende Art mit ihnen beschäftigt sind und spielen.

Jeder Nuer erzeugt seine Bedarfsartikel selbst. Die einzigen Gewerbetreibenden sind die Schmiede, welche meist europäisches Roheisen von sudanesischen Händlern erstehen und Speere sowie verschiedene Arten von primitiven Schmuckstücken und Geräten daraus verfertigen. Doch trifft man auch oft interessante alte Speerspitzen aus Negereisen an, welche aber fast immer von den Dinka der Bahr-el-Ghazal-Provinz eingetauscht wurden. Von dort stammt auch das Holz, aus dem die Lanzenschäfte angefertigt werden.

Eine große Rolle spielt bei den Nuern der Begriff »Tabu«. Alle Federtiere und alle Reptilien gelten als »tabu« und dürfen auch bei Hungersnot nicht gegessen werden. Eine Ausnahme scheint das Krokodil zu machen, denn ich habe wiederholt frisch erlegte Krokodile angetroffen, die von den Jägern kunstgerecht zerwirkt wurden, und auch die Eier dieses Reptils werden mit Vorliebe genossen. Bei den Gauweir ist dagegen wieder der brave Wasserbock »tabu«, da dort der Glaube verbreitet ist, daß er Schlangen verzehre.

Obwohl die Nuer reich an Rindern sind, werden die Tiere doch fast nie geschlachtet. Nur bei den größten Festlichkeiten, zum Beispiel bei einer Hochzeit, wird eine bereits altersschwache Kuh oder ein Bulle verzehrt. Zur Feier der übrigen Feste müssen Ziegen und Schafe genügen. In den Zeiten großer Not trinken die Nuer aber auch das Blut der lebenden Rinder, denen zu diesem Zweck zur Ader gelassen wird. Eine Sitte, die bei anderen Völkern, wie beispielsweise den Massai und Somali, so an der Tagesordnung ist wie der Genuß von Milch.

Die Mahlzeiten nehmen Männer, Frauen und Kinder gruppenweise getrennt voneinander ein. Die Knaben einerseits und die Kriegerklassen, Rik oder Rek genannt, anderseits, essen wieder allein. Nicht mit der Hand wie bei den Shilluk und Djur führt man die Speisen zum Munde, sondern mit Hilfe von kleinen Kürbisschalen oder Muscheln, die als Löffel dienen.

Zur Bewaffnung der Krieger gehören außer den bereits früher erwähnten Speeren und geschmuggelten Gewehren noch Keulen und Schilde. Diese sind entweder groß und aus Krokodil- und Nilpferdhaut angefertigt, oder klein, mehr parierstockartig, aus Ambaschholz hergestellt. Besonders die Ambaschschilde werden viel getragen, da sie sehr leicht, manchmal auch hohl und mit einem Deckel versehen sind. Nützliche Gegenstände, wie Tabak, Amulette und ähnliches, sind darin untergebracht.

Im allgemeinen gehen die Nuer nackt und sind nur mit Schmuckstücken aus Glas, Elfenbein, Messing oder Eisen behangen, doch beginnen diejenigen, die mit arabischen Händlern in Berührung kommen, bereits billiges Baumwollzeug zu tragen. Unverheiratete gehen immer vollkommen unbekleidet. Die Frauen sind mit einem Schurz aus Leder oder geflochtenen Palmfasern bekleidet, doch legen sie diesen erst nach der Geburt des ersten Kindes an. Das wichtigste Fest ist die Hochzeit. Der Braut wird der Kopf rasiert, ein Rind wird geschlachtet, und die Gäste werden in ausgiebiger Weise mit Merissa bewirtet. Der Mann beschenkt seine Braut mit allerlei Schmuck, doch müssen diese Geschenke im Falle einer späteren Scheidung wieder zurückgegeben werden. Die Mitgift (Mahr), die der Mann aufzutreiben hat, beträgt bis zu 50 Stück Vieh für eine Jungfrau, sehr wenig jedoch für eine Witwe oder Geschiedene. Die Mitgift wird unter die Verwandten der Braut verteilt. Vater, Mutter und Großmutter der Auserwählten, der erste Onkel und die erste Tante von Vaters und von Mutters Seite, alle erhalten ihren Teil. Die Rinder, mit denen die Frauen beschenkt werden, gehen in das Eigentum ihrer Männer über. Dementsprechend unterstützt die ganze Familie den Bräutigam beim Aufbringen der Mahr. Eltern, Onkel, Tanten und Freunde lassen ihm nach bestem Vermögen ihre Hilfe angedeihen.

Die Ehescheidung nimmt der Familienrat vor. Spricht dieser die Frau schuldig, so fällt die ganze Mahr an den Mann zurück. Rinder, die zugrunde gingen, sind nicht wie bei den Shilluk zu ersetzen, wohl aber die, die geschlachtet wurden. Ist der Mann der schuldige Teil, so wird ihm trotzdem seine Mahr zurückerstattet, mit Ausnahme von zwei Kühen. Die eine entschädigt die Frau für die bei der Hochzeit rasierten Haare, die zweite für die verlorene Jungfernschaft. Ehebruch muß nicht Scheidung zur Folge haben; im allgemeinen ist der Ehebrecher gezwungen, dem Ehemann zwei bis sechs Kühe zu bezahlen. Ist die Frau von ihm schwanger geworden, so erhöht sich die Zahl um ein bedeutendes. Das Kind bleibt bei der Mutter. Ist ein Mann dagegen nicht fähig, Kinder zu zeugen, so läßt er seine Frau mit einem Freunde verkehren und bezahlt diesem, falls die Frau tatsächlich guter Hoffnung wird, eine Kuh mit einem Kalb. Das Kind wird dann als legitim betrachtet. Stirbt ein Familienvater, so übernimmt der Bruder die Witwe des Verstorbenen. Fehlt ein solcher, so kann die Frau einen Mann wählen, der für sie sorgt. Dieser Auserwählte hat keine Mahr zu entrichten. Die Kinder aus dieser Ehe tragen den Namen des Verstorbenen und haben dieselben Rechte wie Kinder, die der Verstorbene zeugte.

Hoher Wertschätzung erfreut sich die Jungfrau. Hat sich ein Mädchen außerehelich einem Mann ergeben, so ist ihr gestattet, eine Abordnung von Freundinnen zu ihrem Geliebten zu entsenden, die ihn zur Heirat aufzufordern hat. Weigert er sich, sie zu ehelichen, hat er zehn bis zwanzig Rinder als Buße zu zahlen, wenn nicht ein Kampf zwischen beiden Familien mit Blutrache entstehen soll. Heiraten zwischen Blutsverwandten sind verboten. Die Moral- und Sittenlosigkeit, von der insbesondere manche Missionäre zu berichten wissen, konnte ich durchaus nicht wahrnehmen.

Die wichtigste Rechtsgrundlage der Familie ist das Erbrecht. Der Erbe ist stets der erstgeborene Sohn, wenn kein Sohn vorhanden ist, der älteste Bruder des Verstorbenen. Der Begriff von Mein und Dein ist gut ausgeprägt. Das Erobern von Gegenständen im Kriegsfalle oder bei Stammeszwistigkeiten wird natürlich nicht als Diebstahl angesehen. Sonst ist aber jeder Bestohlene berechtigt, dem Dieb nicht nur sein Eigentum wieder abzunehmen, sondern dabei noch verschiedenes andere »mitgehen« zu lassen. Es gibt meist genau festgesetzte Strafen für jede Art des Diebstahls. Für das Entwenden einer beliebigen Menge von Durrha ist an den Beschädigten eine Kuh als Sühne zu entrichten. Ein Einbaum wird bereits mit zwei Kühen bewertet. Hat jemand eine Kuh gestohlen und sie geschlachtet und aufgegessen, so hat er fünf Kühe als Buße zu leisten. Lebt das gestohlene Tier aber noch, so ist es nur zurückzustellen. Vergriff sich jemand an dem geschmückten Familienbullen seines Nachbars, dem Grundstock des Nuervermögens, so hat er gar zehn Kühe zu bezahlen, während das Schlachten eines anderen Bullen nur durch die Erstattung eines Kuhkalbes geahndet wird. Ein Gewehr wird im Falle des Diebstahls mit drei, ein Speer mit zwei bis fünf Kühen bewertet. Recht empfindlich sind die Strafen für Körperverletzung. Ist eine Schlägerei ohne ernste Folgen geblieben, so ist allerdings kein Ersatz an den Verprügelten zu leisten. Wurde ihm aber zum Beispiel der Fuß gebrochen, so ist er mit zehn, bei einem Handbruch nur mit sechs Kühen zu entschädigen. Bei völliger Erblindung erhält der Verletzte zehn bis dreißig, bei Verlust eines Auges nur zwei bis zehn Kühe. Wurde einem Mädchen ein Zahn ausgebrochen, so wird ihm eine Kuh samt Kalb zugesprochen.

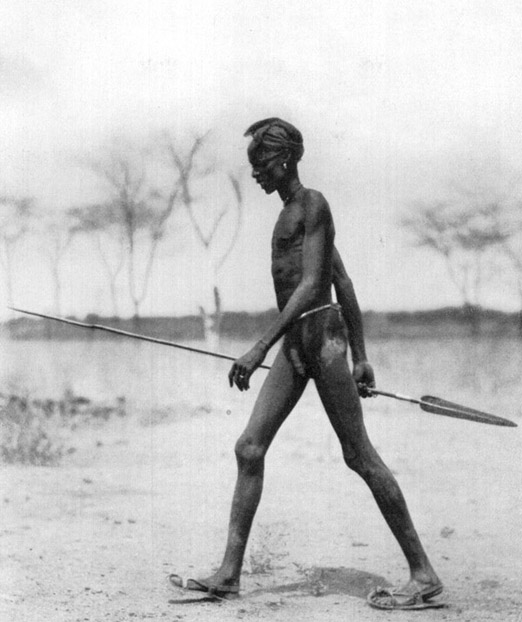

Abb. 22. Eingeborener aus der Dinka-Enklave. Hier sind die Menschen von besonderer Körpergröße. Die Schrittlänge dieses fast zwei Meter hohen Mannes beträgt etwa einen Meter.

Abb. 23. »Kuhtanz« in der Dinka-Enklave. Die Eingeborenen tanzen paarweise Brust an Brust, doch ohne sich zu berühren

Abb. 24. Dinka-Enklave im Nuerland. Hier haben die Dinka ihr Volkstum aufgegeben und nehmen die Sitten der Nuer an.

Abb. 25. Dinka in Nuertracht raucht ein Gemisch von Tabak und Kuhmist.

Abb. 26. Afrikanischer Strauß im Westen von Shambe in typischer afrikanischer Parklandschaft.

Abb. 27. Im Durstgebiet bei den südlichen Dinka ersetzen Kürbisschalen an Palmfaserstricken die Schöpferwerke.

Abb. 28. Tudj, unser Dolmetsch, fischt mit einem arabischen Wurfgarn. (Früher Abb. 33.)

Abb. 29. Gitarreähnliches Musikinstrument der Dinka mit 6 Saiten (Dinka-Enklave.)

Abb. 30. Eigenartige Termitenhügel in Pilzform.

Abb. 31. Tautropfen, die wie Perlen auf den Blättern liegen, künden die nahe Regenzeit an.

Abb. 32. Meine Leute bei der Mahlzeit. Sie essen nach arabischer Sitte mit den Händen aus gemeinsamer Schüssel.

Abb. 33. Meine Leute freunden sich mit den Nuermädchen an, die uns an Bord besuchen.

Als Richter amtiert meistens der Zauberer, hie und da auch der Scheech, und die Parteien trachten, gemäß dem Prinzip »Wer gut schmiert, fährt gut«, ihn nach bestem Vermögen, oft genug mit Erfolg, zu beeinflussen. Die Streitenden bilden einen Halbkreis um den Richter und lassen sich auf der Erde nieder. Vor dem Richter ist eine kleine Grube ausgegraben. Jeder, der vernommen wird, erhebt sich, tritt vor und senkt den Speer mit der Spitze in die Höhlung der Grube. Wer bei der Aussage die Unwahrheit spricht, wird vom Tode ereilt, so behaupten die Neger, und die Grube soll den Sprecher an sein Grab erinnern. Bei wichtigen Anlässen berät sich der Richter mit den Ältesten und fällt erst dann sein inappellables Urteil. Hat ein Nuer einen Stammesgenossen getötet, so muß er sich sofort und so lange im Hause des Zauberers verbergen, bis die Sühne in Gestalt von zehn bis vierzig Rindern entrichtet ist, andernfalls bricht Blutrache zwischen den Familien aus. Das Haus des Zauberers wird zum Gefängnis für den Täter, und er darf keinen Menschen, nicht einmal ein Mitglied seiner eigenen Familie, sehen. Oft vergehen mehrere Monate, bis die Sühne der Bluttat erfolgt, die in der Übergabe der Rinder an die Familie des Ermordeten besteht, womit umständliche und komplizierte Zeremonien verbunden sind.

Ist ein Krieger gestorben, so wird er durch seine Freunde, niemals aber von seinen Verwandten begraben. Erwachsene werden unter dem Eingang des Wohntukul, Kinder im Innern der Hütte begraben. Die Freunde, die dem Verstorbenen den letzten Liebesdienst erwiesen haben, werden von der Familie des Verstorbenen mit einem Bullen beschenkt. Ohne diese Zahlung gibt es allerdings auch kein Begräbnis, und findet der Nuer einen Toten im Busch, so überläßt er ihn unbekümmert Geiern und Hyänen.

Sobald die Nuerjünglinge das mannbare Alter erreicht haben, beginnt die Zeremonie ihrer Einweihung. An einem bestimmten Tage erscheint ein angesehener Mann, oftmals auch der Zauberer, im Kreise der Burschen. Es wird ein Loch in Kopfgröße vor jedem Jüngling ausgegraben und jedem mit einem scharfen Stück Metall die Stirnhaut von einem Ohr zum andern durchtrennt. Dem letztgeborenen Kinde einer Mutter werden gar sechs parallel laufende Schnitte auf diese Weise beigebracht. Das Blut wird in der kleinen Grube aufgefangen und die klaffende Wunde mit Asche aus Kuhmist eingerieben. Der Jüngling bleibt nach dieser Prozedur eine kurze Zeitlang in einem Tukul eingeschlossen, und nur die Mutter oder ein alter Mann versorgen ihn mit Nahrung. Streng wird darauf geachtet, daß ihm kein Mädchen vor Augen kommt. Mit Tanz, einem festlichen Mahle und Merissa wird die Einweihung gefeiert, und mit einer allgemeinen Prügelei findet das Fest meist seinen Abschluß.

Während die Shillukkrieger das Melken der Kühe besorgen und Frauen diese kaum berühren dürfen, ist bei den Nuern gerade das Gegenteil der Brauch. Nur Weiber und Kinder melken die Tiere; sobald der Jüngling für reif erklärt wurde, überläßt er diese Arbeit dem weiblichen Geschlecht. Hat er als Mann gemolken, so glauben die Nuer, er werde sterben. Sogar das liebkosende Kraulen, das der Jüngling so sehr liebte, muß er nach seiner Einweihung unterlassen. Übertritt er das Gebot, so droht ihm, wie er glaubt, der Verlust der rechten Hand oder die Lähmung beider Arme.

Die zum Manne erklärten Jünglinge werden vom Zauberer in Riegen eingeteilt, die man Rik oder Rek nennt. Jeder wird ein Name verliehen, der meist an wichtige Ereignisse erinnert, die sich zur Zeit der Reifeerklärung abgespielt haben. Oftmals gibt ihnen auch der Zauberer den Namen seines eigenen Totem.

Die Mitglieder dieser Riegen sind nun Blutsbrüder geworden. Niemals kann Blutrache zwischen ihnen ausbrechen. Gemeinsam ziehen sie in die Schlacht, und kein Krieger wird je seine Rikgefährten im Stiche lassen. Gemeinsam führt sie der Weg zum Sieg oder in den Tod.

Männer und Frauen der Nuer sind starke Tabakraucher und lieben, wie die meisten Neger, den Alkohol mehr, als ihnen zuträglich ist. Ein Glück für sie, daß der Schnapsimport von den Engländern verboten ist. Schon ihr schwaches Durrha-Dünnbier richtet mehr als genug Schaden an. Salz kennen die Nuer nicht. Sie setzen den Speisen, ebenso wie die Djur, andere Gewürze und Asche gewisser Hölzer zu.

Weitverbreitet sind bei diesen Naturkindern abergläubische Vorstellungen, die sich in ihrem täglichen Leben oft unangenehm fühlbar machen. So darf beispielsweise ein Weib in den Zeiten der Menstruation oder einen Monat lang nach der Geburt eines Kindes keine Milch trinken, da sonst die Kuh verenden würde, deren Milch sie erhielt. Während der Menstruation ist die Frau überhaupt für die Kühe unglückbringend. Sieht eine Frau in der Zeit der Schwangerschaft einen Seeschreiadler fischen, so müssen sie und ihr Mann sich des Genusses von Fischen enthalten, da das Kind sonst mit dem Gesichte eines Seeschreiadlers zur Welt käme. Trinkt oder ißt jemand aus einem Gefäß, das mit einer Schlange in Berührung kam, so ereilt ihn der Tod.

Das Volk der Nuer verehrt einen großen Geist »Guak« und eine Macht »Kot«. Der große Geist ist Herr über Gut und Böse. Er hat die Sonne erschaffen, ihm werden auch die übrigen Naturerscheinungen zugeschrieben. Ihrer Überlieferung zufolge haben die Nuer eine heilige Lanze von »Kot« erhalten, die in einem Dorf am Pibor aufbewahrt und von eigenen Wächtern bewacht wird.

Die Nuer kennen nur zwei Weltrichtungen, West und Ost, nicht aber Nord und Süd. Die Jahre werden nach dem Eintritt der Regenzeit berechnet. Manche von ihnen tragen den Namen besonders einschneidender Ereignisse, wie zum Beispiel den Namen des Hungers, andere Benennungen erinnern an Epidemien, Rinderpest und dergleichen.

Kannibalismus ist den Nuern unbekannt. Der Genuß des Fleisches ihrer Totemtiere ist ihnen streng verboten. Menschenopfer, wie sie bei den Shilluk auch heute noch Sitte sind, kennt dies Volk nicht. Dagegen werden Stiere und unfruchtbare Tiere bei den verschiedensten Anlässen geopfert. Das Opfer bei einer Hochzeit soll die Fruchtbarkeit der jungen Frau sichern. Erscheint ein Komet, der nach allgemeiner Ansicht Epidemien bei Mensch und Tier im Gefolge hat, so wird der Versuch gemacht, das Unheil durch Darbringung von Opfern abzuwälzen. Auch der einzelne Mensch trachtet im Krankheitsfalle Heilung zu finden, indem er dem Gotte opfert; man versucht in gleicher Weise das Geschick günstig zu beeinflussen, sobald eine Frau nach einjähriger Ehe noch kein Kind geboren hat, oder wenn der fruchtbare Regen ausbleibt. Schwere Stürme glaubt man dadurch zum Abflauen zu bringen, daß man Tabak in die Luft wirft.

Eine große Rolle im Leben dieses Volkes spielen die gemeinsamen Totem und die jedes einzelnen. Zu den ersten gehören alle Arten von Vögeln, vielleicht deshalb, weil ihnen die Fähigkeit zugesprochen wird, im Fluge den Himmel und den großen »Kot« zu erreichen. Als Totem der einzelnen kommen vielerlei Gegenstände und lebende Wesen in Betracht. Gewisse Bäume oder Sterne, verschiedene Schlangenarten, Warane, Krokodile, einzelne Fischarten, manchmal auch der Wasserbock, alles ist »tabu«. Wehe dem Fremden, der es wagen würde, im Beisein von Nuern Totemtiere zu essen oder zu töten, er hätte sich ahnungslos das Dorf zum erbitterten Feinde gemacht. Dem Totemzeichen kommt auch bei Eheschließungen besondere Bedeutung zu. So heiratet beispielsweise ein Nuer, dessen Totem ein Krokodil ist, mit Vorliebe ein Mädchen, das ein Schlangentotem besitzt. Nach der Hochzeit führen nicht nur die Kinder aus dieser Ehe, sondern auch beide Eheleute Krokodil und Schlange als Totem weiter.

So interessant dieses Volk ist, so wenig ist von ihm bekannt. Schon beginnt sich jedoch fremder Einfluß bemerkbar zu machen. Arabische Händler importieren bereits billige Leinwand und Kattune. Missionäre bemühen sich, altgewohnte Sitten zugleich mit der »unkeuschen« Nacktheit abzuschaffen, und Glasperlen aus Gablonz verdrängen langsam die runden Blättchen aus Muscheln und Straußeierschalen, aus denen die Eingeborenen ihren Schmuck so eigenartig herzustellen verstehen. Lanzenspitzen aus Horn und Ebenholz sind höchst selten geworden, dagegen trifft man importierte Hauskatzen schon vereinzelt in Dörfern an. Wie bald wird die Zeit da sein, in der die Zivilisation mit Fusel und Prostitution im Gefolge ihren Einzug hält!

Unser Segelboot gelangt jetzt mitten in die Steppe. Wir machen Rast, und Tudj vertreibt sich die Zeit, indem er mit dem arabischen Wurfgarn fischt. Abends erhellen Grasbrände den Horizont. Wir machen dann auch nähere Bekanntschaft mit dem Feuer. Wie schon erwähnt, ist der Fluß nicht breit; nun sind wir gezwungen, eine besonders enge Stelle zu passieren, an deren Ufern ein Grasbrand wütet. Ein schaurig schönes Bild entrollt sich vor unseren Blicken. Der Wind treibt die Gluten vor sich her, an jedem Strauch züngeln Flammen hoch empor. Raubvögel aller Art kreisen in der Luft, in der Erwartung, die gebratenen Kriechtiere verzehren zu können. Geier, Falken, Milane und Habichte teilen sich in die Beute. Uns ist nicht sehr wohl zumute, der Wind treibt Funken und brennende Grasbüschel in unser Segelboot, und wir haben alle Hände voll zu tun, ein Unglück zu verhüten. An Bord ist ja alles trocken wie Zunder, vom Benzin ganz zu schweigen. Endlich haben wir die gefährliche Stelle hinter uns.

Abends wird wieder die Dunkelkammer aufgeschlagen. Wir sind auf dem Schiff im Raum etwas beengt, und so muß die Folterkammer, wie das Zelt genannt wird, über der Küche aufgestellt werden. Es schließt fast luftdicht ab und ist recht klein. Habe ich lange darin zu arbeiten, so ist die Luft verbraucht, und die Hitze steigt auf einen unerträglichen Grad. Heute ist der Geruch von verbranntem Fett eingedrungen, es droht mir ein Erstickungsanfall. Doch heißt es aushalten, denn ich habe ein seltenes Bild unter den Händen. Das Photographieren in diesen Ländern ist entschieden mit Schwierigkeiten verbunden.

Vor Sonnenuntergang sichten wir ein mächtiges Krokodil; lange Zeit ist der große Kopf der Bestie mit den beiden Knochenzapfen am Hinterhaupt über dem Wasser sichtbar. Am Ufer wachsen Heglibäume, die Lieblingsnahrung der Elefanten, und kleine Wälder von blühenden Cookakazien ziehen sich längs des Flusses hin. Daß auch Bienen hier häufig vorkommen, kann man aus den gutgefüllten Waben schließen, welche gerade einige Nuer am Ufer verspeisen.

Während des Einschlafens höre ich, daß mein Skinner (Präparator) in Tudj ein Opfer für seine Erzählungskünste gefunden hat. Abd el Kader, so heißt er, ist ein komischer Kauz! Selten bin ich einem Menschen begegnet, dem es ein derartiges Bedürfnis ist, Zuhörer für seine langatmigen Geschichten zu finden, wobei er vom Hundertsten ins Tausendste kommt. »Einmal bin ich in Omdurman gewesen, um Fleisch zu kaufen«, höre ich im Halbschlaf. »Weißt du, da gibt es einen Fleischhauer an der Ecke des Frauenmarktes, der hat schönes Fleisch. Hast du übrigens schon den Frauenmarkt gesehen? Nein? Da gibt es fast alles zu kaufen. Käppchen, fein mit gelber Seide bestickt. Eines hatte ich von meinem Vater geerbt, das war so gut gearbeitet …«, doch da schlafe ich bereits, und Tudj dürfte es kaum anders ergangen sein.

Am Abend des nächsten Tages erreichen wir die Telegraphenstation. Sie ist klein und wird von einem Neger geleitet, der sich, obwohl ehemals Sklave, den hier wohnenden Dinka hoch überlegen fühlt. Er trägt arabische Kleidung und bewirtet uns mit Kaffee. Dieser arabische Kaffee spielt bei allen Sudanesen eine wichtige Rolle. Kein Geschäft, keine längere Begrüßung ist ohne die obligaten Schälchen denkbar. Man muß gesehen haben, mit welcher Andacht die Zubereitung erfolgt! – Die Bohnen kommen mit glühenden Holzkohlen zusammen in eine Holzschüssel und werden so geröstet. Jede gut geröstete Bohne wird mit einer Holzpinzette aus der Schüssel genommen. Zuletzt werden noch alle einer genauen Prüfung unterworfen. Nun wird der Kaffee in einem Holzmörser mit einem Schlegel aus Eisen gestampft, das Pulver, in einer offenen Blechschüssel mit Wasser vermischt, einmal ausgekocht und die Brühe in einen Tonkrug von eigenartiger Form gefüllt. Diese Prozedur wiederholt sich mehrmals, bis der nun fertige Kaffee endgültig in dem Tonkrug bleibt, von wo er in die Schälchen gegossen wird. Man sieht, die Zubereitung dauert lang, doch ist dafür das Produkt auch über jedes Lob erhaben. Wie sehr den Leuten der Kaffee unentbehrlich geworden ist, hatte ich vor zwei Jahren am Dinder Gelegenheit zu beobachten. Einem Honigsucher, der meiner Karawane den Weg wies, war der Kaffee ausgegangen. Der Mann wurde krank und klagte über alle möglichen Beschwerden. Schließlich hatte ich Mitleid mit ihm und gab ihm ein wenig von meinem kleinen Vorrat. Die Freude dieses Menschen muß man gesehen haben! Als er die Bohnen zu Gesicht bekam, ging ein Leuchten über seine Züge. Seine Hände zitterten, er streckte beide Arme aus, um die Kostbarkeit in Empfang zu nehmen. Wortlos eilte er zum nächsten Feuer und kam nach einer Stunde wie verjüngt zurück, um langatmig seinen Dank abzustatten.

Der Vorstand der Station berichtet, er sei nicht über den Wildstand orientiert, wohl aber seien es die hier wohnenden Dinka. Wir sind nämlich in einer Dinkaenklave angekommen, die sich eine Strecke weit zwischen Nuerdörfern hinzieht. Die Leute beginnen bereits, sich ihren Nachbarn anzugleichen. Sie gehen nackt wie die Nuer und tragen Nuerschmuck (Abb. 22, 24, 25). Auch ihre Haartracht ist der ihrer Nachbarn ähnlich. Die Frauen tragen, über den Schultern verknotet, billiges Baumwollzeug.

Am nächsten Morgen fragt der Häuptling, ob er uns zu Ehren Tänze veranstalten dürfe. Geschmückte Weiber finden sich ein, zusammen mit festlich bemalten Männern. Ich sehe, daß wir es hier mit recht armen Teufeln zu tun haben, obwohl die Dinka im allgemeinen ein wohlhabender Stamm sind. Kaum einer besitzt einen Schild, und die Lanzen sind primitiv und schmucklos. Doch nun beginnt eine Reihe von recht interessanten Tänzen. Jeder hat seine besondere Bedeutung. Der oft recht komplizierte Rhythmus der Trommeln wechselt mit jedem Tanz. Zuerst beginnen die Frauen mit dem »Kuhtanz«. Mit hoch erhobenen Armen ahmen sie im Takte die Bewegungen der Rinder nach (Abb. 23). Nun beteiligen sich auch nach und nach die Burschen, und es beginnt der »Friedenstanz«. Ein alter Mann führt eine lange Kette von Kriegern an. Die Männer halten sich an den Händen und umkreisen in Sprüngen die tanzenden Frauen. Dabei singen sie im Chor: »Bist du mir gut? Ich bin dir gut. Dann folge mir, ich folge dir« und so weiter. Nun kommt ein Kriegstanz, bei welchem die Männer das Angreifen und Sich-Decken im Kampfe mit dem Feind darstellen. Den Schluß macht ein höchst eigenartiger Tanz. Die Leute tanzen paarweise! Dieser Tanz hat aber nicht die Bedeutung, die paarweise Tänze sonst bei den Negern haben. Eine Festlichkeit schließt nämlich gewöhnlich mit einem solchen ab, wobei jeder Krieger seine eigene Frau umschlungen hält, um sich oft mitten im Tanz mit ihr in die Büsche zurückzuziehen. Hier tanzen jedoch ganz alte Männer mit jungen Mädchen, und die Tänzer wechseln ihre Schönen beständig. Es ist reizend zu beobachten, wie behutsam die wild aussehenden Krieger die Mädchen umfassen. Die Stimmung ist ausgezeichnet und macht sich bei Beteiligten und Zuschauern in langgezogenen, hohen, vibrierenden Schreien Luft. Erst spät findet die Festlichkeit ihr Ende, und nun kommen die Leute an Bord, um sich ihre Belohnung zu holen. Jeder kann sich wählen, was er haben will: weißes, rotes oder blaues Tuch für ein Kleid oder auch Glasperlen für seine Liebste. An dem Handgelenk eines jungen Kriegers fällt mir eine bös eiternde Wunde auf. Er trägt Spiralen von dickem Messingdraht gerade oberhalb der entzündeten Stelle. Der Draht wurde angepaßt, als er noch Jüngling war, und verhindert die Entwicklung des Knochens. Eben fängt die Hand an, nekrotisch zu werden. Ich sage ihm, er müsse sich die Ringe aufschneiden lassen, da er sonst die Hand verlieren werde. Er meint aber, da lasse er sich lieber die Hand abnehmen.

Jedem einzelnen, der an Bord kommt, wird das Kleid angemessen, und feierlich bindet es ihm mein Headman angesichts der vielen Zuschauer um. Das ganze Dorf hat sich nach und nach versammelt; kleine Kinder sitzen auf dem Boden, Greise auf ihren Keulen, aus riesigen Tonpfeifen mit Kürbismundstücken Negertabak rauchend. Das duftende Kraut ist ein merkwürdiges Erzeugnis. Der Tabak wird nämlich mit Kuhmist und Asche vermischt, was seinen Geschmack wesentlich verbessern soll. Ein Musikinstrument mit fünf Saiten fällt mir auf. Leider hat es als Tonkörper eine umflochtene europäische Emailschale, so daß ich mich nicht entschließen kann, es zu erwerben (Abb. 29). Mit brummendem Kopf von all dem Lärm und Getümmel gehen wir endlich schlafen.

Am nächsten Tage entschließe ich mich, da die Shilluk aus dem heuer völlig verwachsenen Chor stromaufwärts in die Weite gezogen sind und so keine Hoffnung ist, eine Nilpferdjagd zu photographieren, zum nächsten Chor zu fahren und die nahe gelegene Polizeistation Fangak aufzusuchen.