|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Reiseweg

»Zivilisierte« Fahrt nilaufwärts – Khartoum – Marktgetriebe – Der eilige Europäer und orientalisches Tempo – Der Skorpion – Mädchen werden gefilmt – Ich werde Segelboot- und Autobesitzer – Abfahrt

Wer das Wasser des Nils getrunken hat, kehrt wieder«, sagt ein altes arabisches Sprichwort, und so sitze auch ich wieder an Deck eines Dampfers und träume der hellen Sonne Ägyptens entgegen. Winter war es in Wien, als ich es verließ, und ein kalter Regen hatte die schneebedeckten Straßen in ein Meer von Schmutz verwandelt. Bis weit ins Mittelländische Meer hinaus folgen uns dichte graue Nebel, aufatmend sehen wir endlich in der Ferne die sonnenbeschienenen weißen Häuser Alexandriens auftauchen. Um 16 Uhr legt die »Helouan« am Kai an.

In zwei Stunden fährt der Sonderzug nach Kairo, den ich, wie die meisten Passagiere des Dampfers, zu erreichen hoffe. Wohlgemut lasse ich meine 600 kg Gepäck zur Zollschranke bringen, zur raschen Abfertigung, wie ich denke. Vorsichtigerweise hatte ich ja eine von der österreichischen Zollbehörde bestätigte Liste meiner Ausrüstung in der Tasche. Außerdem besaß ich Rechnungen über alles, was ich mit mir führte. Deren Beschaffung hatte genug Mühe gemacht, da ja manches Stück bereits durch Jahre in meinem Besitz war. So ausgerüstet konnte ich aber hoffen, rasch fertig zu werden. Aber es kommt anders: für Listen fremder Behörden hat das hiesige Zollamt keine Verwendung, daher heißt es, jeden Gegenstand auspacken und vorweisen. Noch ist der erste 150 kg schwere Koffer nicht überprüft, da ertönt ein munterer Pfiff, und mein Zug empfiehlt sich. Zum Teufel! Jetzt habe ich also Zeit bis zum nächsten Tag um die Mittagsstunde, so türme ich gemächlich meine Kostbarkeiten vor den erstaunten Effendis auf. Wie ein Warenhaus sieht der große Raum bald aus. Um 16½ Uhr begann die Revision, um 21 Uhr war ich froh, die beiden großen Koffer erledigt zu sehen. Mit den sieben Film- und fünf Photomaterialkisten werde ich von dem liebenswürdigen Zollbeamten auf den nächsten Morgen, 8 Uhr, vertröstet.

Wie ich am andern Morgen zu dieser Stunde das Zollamt betrete, ist niemand zugegen, es dauert eine gute halbe Stunde, bis der erste Effendi erscheint. Er begrüßt mich aufs herzlichste, wie einen alten Bekannten, führt mich in sein Zimmer, läßt Schälchen mit türkischem Kaffee kommen und beginnt eine lange Unterhaltung. Mit viel List glückt es mir, bereits nach drei Viertelstunden aufzubrechen und zur Revision zu gelangen. Alle Kisten müssen, den Plomben der österreichischen Zollbehörden zu Trotz, geöffnet werden. Da dies geschehen ist, kommen Blechkisten zum Vorschein. Sie sollen aufgeschnitten werden. Dagegen protestiere ich aber energisch und suche dem Beamten klarzumachen, daß dann die tropische Feuchtigkeit im weiteren Verlauf der Expedition die Filme zerstören werde. Er tröstet mich und meint, er verstehe das, er werde sie in der Dunkelkammer öffnen lassen. Eine gute Stunde dauert es, bis er begreift, daß es sich mir nicht um die Einwirkung des Lichtes, sondern um die der Feuchtigkeit handelt. Nachdenklich verzieht er das Gesicht und schickt mich zu seinem Vorgesetzten, der über die Sache entscheiden soll. Der Bey, bei seiner Zeitung und einem Schälchen türkischen Kaffees, blickt verschlafen auf, hört mich kaum an und bemerkt, eine schriftliche Eingabe an das Ministerium sei angebracht. Auf meinen schüchternen Einwand, ich hätte nicht vor, ein halbes Jahr in Ägypten zu verbringen, sondern wolle mittags weiterreisen, zuckt er mit den Achseln und liest weiter. Nun lasse ich mich, kurz entschlossen, beim Generaldirektor melden, und siehe, dieser Mann hat, nachdem ich ihm meine Schwierigkeiten auseinandergesetzt habe, ein Einsehen. Sein salomonisches Urteil lautet: »Je eine Film-, eine Platten- und eine Blitzlichtkiste sollen geöffnet werden.« Stimmt der Inhalt mit meinen Angaben überein, will er bei den übrigen gnädig ein Auge zudrücken. – Drei Kisten werden also geöffnet und richtig befunden, die übrigen acht daraufhin freigegeben. Plötzlich werde ich zum Bey gerufen, der eine Stunde früher so sehr in seine Zeitung vertieft war. Ziemlich unwillig folge ich dem Boten, denn das Gebäude ist weit von der Zollstation entfernt, und noch sind nicht alle Formalitäten erledigt.

Der Bey bietet mir einen Sessel an und fragt, woher ich komme und was ich vorhabe. Auf meine Gegenfrage, was er denn eigentlich wünsche, meint er lächelnd, er habe sich nur nach meinem Befinden erkundigen wollen. Etwas unwirsch teile ich ihm mit, daß ich den Mittagszug zu erreichen gedenke. »Daß diese Europäer doch immer solche Eile haben«, sagt er arabisch zu seinem Diener, seufzt und schickt um einen neuen Kaffee.

Ich laufe nun wieder zu den Kisten zurück. Alles wird versiegelt. Ein Depot muß hinterlegt werden, das Geld soll mir in Wadihalfa beim Passieren der ägyptischen Grenze wieder ausgehändigt werden. Zufällig erkundige ich mich bei einem anderen Beamten nach dem Zollamt in Halfa, worauf dieser mir mitteilt, es seien wohl Zollwächter dort, jedoch keine Beamten. Das heißt mit anderen Worten, daß ich mein Depot bestimmt nie zurückerhalte.

Nach langem Hin und Her wird der Beschluß gefaßt, man wolle in einer Liste jede Kiste einzeln beschreiben und auch den Wert für jede gesondert angeben. An der Grenze des Sudans sei dann nur der Zoll für die geöffneten Kisten zu zahlen. Nun fehlt noch die Unterschrift des Beamten auf der Liste. Doch der Effendi ist nicht zu finden. Überall wird er gesucht, endlich berichtet ein Diener, er säße in der Kantine beim Gabelfrühstück. Roh, wie wir Europäer eben sind, störe ich ihn mitten in einem philosophischen Gespräch und erreiche tatsächlich, daß er mir folgt.

Nun ist alles erledigt, das Depot erlegt, die Kisten und Koffer auf einen Streifwagen verladen, im Eilschritt geht es zur Bahn. Die Zeit drängt, schnell die Fahrkarte gelöst, das Gepäck aufgegeben! Schweißbedeckt auf den Perron stürzend, sehe ich gerade noch den letzten Waggon meines Zuges entschwinden! Der nächste Zug geht um 15 Uhr und kommt erst gegen 18 Uhr 30 Minuten in Kairo an. Dann ist es zu spät zur Besorgung des Visums für den Sudan; das bedeutet den Verlust von vier Tagen, da der Dampfer nur zweimal in der Woche nach Wadihalfa fährt.

Das ist ärgerlich! Aber schließlich kann man diese Tage auch in Ägypten angenehm verbringen. Am Abend erreiche ich Kairo. Auf dem Bahnhof herrscht der gewöhnliche Wirbel. Im Hotel lerne ich beim Diner einen Ägypter kennen, ehemals Professor der Philosophie an einer italienischen Universität. Er spricht zwölf Sprachen, darunter auch Schwedisch. Auf die Frage, wie er denn dazu gekommen sei, diese Sprache zu erlernen, gibt er folgende Geschichte zum besten: Als Student in Kairo litt er bittere Not. Da fiel ihm ein Inserat in die Hände, in dem jemand gesucht wurde, der Schwedisch in Wort und Schrift genügend beherrsche, um ein Buch aus dem Arabischen ins Schwedische zu übertragen. Rasch entschlossen meldete er sich, obwohl er kein Wort Schwedisch verstand. Er erhielt eine Anzahlung und begann nun wirklich, Schwedisch zu erlernen. Wie er erzählt, löste er die Aufgabe zur Zufriedenheit seines Auftraggebers.

Schon auf dem Wege nach Triest hatte ich mir eine kleine Grippe geholt, die sich auf dem Meere infolge des kalten, nassen Wetters verschlechterte. Da im Staub von Kairo eine rasche Heilung kaum zu erwarten ist, fahre ich sogleich nach Assuan weiter, dessen Klima warm und staubfrei ist. Rasch durchquert der Zug fruchtbares Land. Alles grünt jetzt, anfangs Januar; die Frucht steht schon eine Spanne hoch – welch ein reiches Land! In Assuan will ich meine Kinoapparate ausprobieren und glaube auch, die Gelegenheit hierzu gefunden zu haben; im alten Baedeker schon ist als Sehenswürdigkeit von Assuan ein Beduinendorf vermerkt. Die Bischarin, denn um solche handelt es sich, sind fleißige, intelligente Leute, die als Kamelzüchter Weltruf genießen. Besonders Rennreitkamele sind ihre Spezialität. Ich miete also ein Eselchen, und dann geht es unverzüglich zum Lager, das außerhalb des Ortes liegt. Bald ist es erreicht. Aber, welche Enttäuschung! Das sind Baedeker-Bischarin, die nichts arbeiten, sondern nur von den Fremden leben. Und wie sie dabei leben, soll ich sogleich erfahren. Ich versuche einige Aufnahmen zu machen. Kinder und alte Leute stürzen auf mich zu, die zum Teil sehr hübschen Mädchen aber verschwinden fluchtartig in ihren Zelten. Gewohnt, bei Mohammedanern auf Abneigung gegen das Photographieren zu stoßen, bin ich erst der Meinung, daß auch hier religiöse Motive der Anlaß zur Flucht seien. Doch weit gefehlt: die Alten kommen, um mit mir die Höhe des Bakschisch auszuhandeln! Sie haben besondere Taxen: Ein hübsches Mädchen zu photographieren kostet 20 Piaster! Ich erkundige mich, ob sie auch tanzen, denn ich hatte seinerzeit bei den Bischarin in der Gegend von Adbara interessante Tänze gesehen. Die Frage wird bejaht, zugleich aber mitgeteilt, daß ein Tanz 5 Pfund Sterling kostet! – Auf solch teure Vergnügen verzichte ich und versuche es heimtückisch, an ein Familienidyll heranzukommen. Meine Opfer hatten bemerkt, daß ich mich stets bis auf sechs bis zehn Schritt nähere. Jetzt wechsle ich das Objektiv und schraube meine größte Telelinse (55 cm Brennweite) ein. Ich wandere nun um die Zelte herum, photographiere noch die eigentümliche Vorrichtung, die es ermöglicht, Trinkwasser frisch zu erhalten, und rücke dann an die Leute heran, die mich aufmerksam beobachten. Auf dreißig Schritt Entfernung klappt der Apparat, und bevor sie gewahr werden, um was es sich handelt, habe ich eine Bildserie unter Dach gebracht. Auf das Vergnügen, zu filmen, verzichte ich. Ich reite noch zum Staudamm und mache einige Aufnahmen von dieser gigantischen Anlage modernen Unternehmergeistes. Bei kühlem Nordwind kehre ich nach Sonnenuntergang zurück. Das Sinken der Temperatur ist eine recht unangenehme Überraschung. Unter Tags zeigte das Thermometer am 12. Januar über 30 Grad, um 21 Uhr abends nur noch 12 Grad, um 5 Uhr früh gar nur mehr 6 Grad Celsius. Trotzdem ist das Klima wundervoll, die Luft rein und sonnig: mein Katarrh ist geheilt.

Nun soll es nach Wadihalfa weitergehen. Ich erscheine daher, wie mir der Fahrplan vorschreibt, um 12 Uhr auf der Bahn. Der Effendi an der Perronsperre teilt mir freundlich lächelnd mit, daß der Zug leider ein wenig Verspätung habe und erst in anderthalb Stunden eintreffe. Ich wandere zum Nil, nehme ein Bad und bin um 13½ Uhr abermals auf dem Bahnhof, um wiederum zu erfahren, daß es noch eine kleine halbe Stunde dauern dürfte. Endlich, mit einer Verspätung von dreieinhalb Stunden, kommt das Züglein schnaufend und pustend daher und legt die 12 km lange Strecke meiner Fahrt in zwanzig Minuten ohne Aufenthalt zurück. Der Dampfer hat glücklicherweise gewartet. Rasch und mit viel Geschrei wird das Gepäck verstaut. Ruhig und gleichmäßig fährt der Dampfer dahin. Die Nacht bricht herein, der Vollmond spiegelt sich in der schimmernden Wasserfläche und überflutet die Wüstenränder mit geheimnisvollem Licht. Der Wind hat sich gelegt, und eine köstliche Ruhe hält die ganze Natur in Bann.

Ohne Verspätung erreichen wir anderntags Wadihalfa, der Zug bringt mich programmgemäß nach Khartoum. Am Bahnhof erwartet mich bereits Bedrich Machulka mit einigen Leuten von meiner früheren Expedition und führt mich in unser Hauptquartier. Auf meine Weisung hat er ein Haus im Eingeborenenviertel von Khartoum gemietet. Hier sind wir mit dem Expeditionsmaterial in zwei Zimmern und Nebenräumen untergebracht. Sie sind gut eingerichtet und haben ein behagliches Aussehen. Nur für die Küche ist kein Platz vorhanden, doch bescheiden, wie hier die Köche oft sind, schlägt Mohamed el Amin zwischen zwei Mauern seine Werkstatt auf. Der Platz ist so klein, daß ihn manche europäische Köchin mit ihrem Körper allein füllen würde, doch Mohamed ist schlank, geschickt und gutwillig, da geht vieles. Nach einer halben Stunde, kaum ist alles Gepäck untergebracht, kommt es mir schon vor, als hätte ich Khartoum nie verlassen.

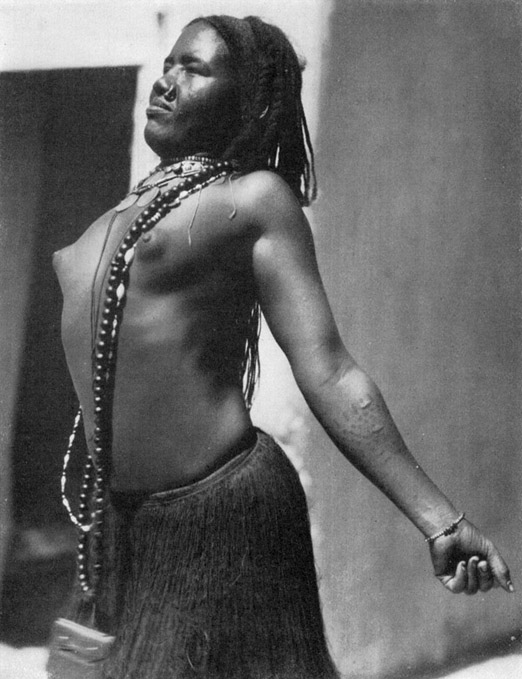

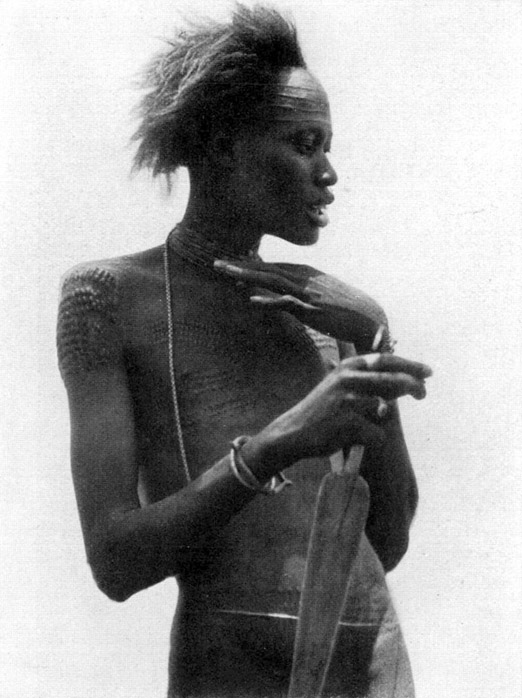

Abb. 1. Sudanische Tänzerin aus Omdurman mit stark negroidem Einschlag.

Abb. 2. Holzmarkt in Omdurman. Das sehr begehrte und teure Holz wird von eigenen Kamelkarawanen durch die Wüste herangeschafft.

Abb. 3. Obstmarkt in Omdurman. Vor den Standplätzen der Händler liegen die Früchte auf der Erde.

Abb. 4. Drechsler in Omdurman. Seine rechte Hand bringt mit Hilfe eines Bogens das Holz in rasche Drehbewegung. Das Schnitzmesser wird mit der linken Hand und den beiden Füßen an das rotierende Material gedrückt.

Abb. 5. Afrikanische Schönheitspflege: Blaufärben der Lippen. Mit Hilfe eines Nadelbrettchens, das in eine blaue Flüssigkeit getaucht wurde, werden die Lippen wundgestochen.

Abb. 6. Sudanisches Mädchen im Hauskleid richtet die Knöchelringe aus massivem Silber.

Abb. 7. Sudanische Gawahzi (Tänzerin) tanzt den uralten Bauchtanz. Ihr Körper ist verhüllt mit der »Top«, dem Straßenkleid.

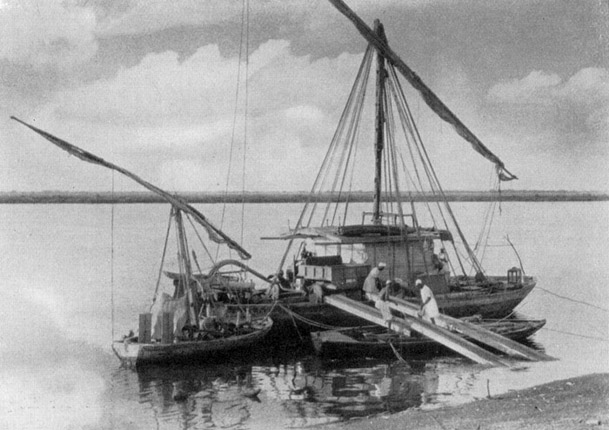

Abb. 8. Abfahrt aus Khartoum. Auf dem Segelboot die Kajüte aus Matten.

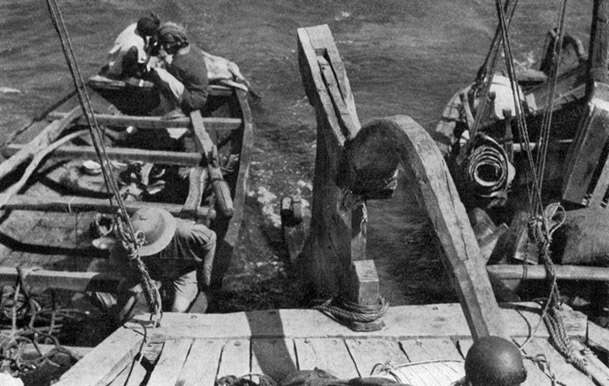

Abb. 9. Verladen des Autos auf das Segelboot.

Abb. 10. Während der Fahrt: Gasmasid bereitet das Angelzeug vor.

Abb. 11. Die beiden Beiboote werden geschleppt.

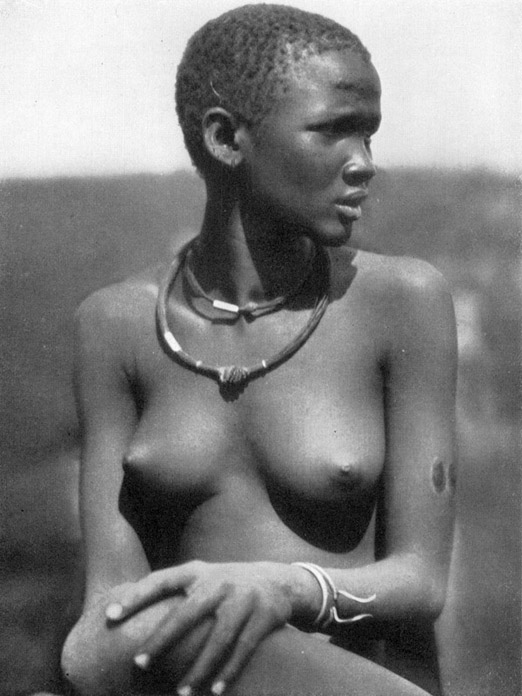

Abb. 12. Nuermädchen mit einem Armreif aus Eisen, der in einer Nachbildung des Rindgehörns endigt.

Nach dem Essen halten wir Rat. Wie ich bereits gehört hatte, sind die interessanten Gebiete zwischen Nil und Rudolfsee wirklich gesperrt. Ein zweites Projekt, den Süden von Darfur aus zu durchqueren und zum Bahr el Auk vorzudringen, läßt sich, der großen Kosten wegen (ich würde dazu mehrere Autos benötigen), nicht verwirklichen. Schließlich entschließen wir uns, mit einem Segelboot, das zu diesem Zwecke entsprechend umgebaut werden muß, den Nil nach Süden bis zum Bahr el Zeraf und Bahr el Ghazal zu befahren. Dort wollen wir uns dann einem der Nilnegerstämme, den Shilluk, Dinka oder Nuer anschließen, um mit ihnen zu jagen. Daß auch die Kamera hierbei nicht zu kurz kommen soll, versteht sich von selbst. Sobald der Entschluß gefaßt ist, geht es ans Aussuchen des Bootes. Es darf nicht zu groß sein, damit man nicht zu oft steckenbleibt, denn von allen Seiten wird mir ausgemalt, wie köstlich es sei, wochenlang bei Windstille im »Sud«, dem Gewirr von Millionen Wasserpflanzen, Myriaden Moskitos festgehalten zu sein. Trotz allen guten Ratschlägen miete ich ein Segelboot. Zwei Jahre ist es alt und eigentümlich gebaut. Fünfzehn Meter ist es lang und sechs Meter breit und hat keine Rippen. Der Rumpf besteht aus zusammengenagelten kurzen Holzprügeln, unsere Bootsbauer würden sich wundern, wenn ihnen ein solches Monstrum unter die Augen käme. Zum Bau wurden Sundakazien verwendet, Bäume, die im Überschwemmungsgebiet des Nils wachsen, und deren Wurzeln mindestens einmal im Jahre unter Wasser stehen müssen, wenn sie gedeihen sollen. Ihr Holz ist steinhart und termitensicher, daher besonders kostbar. Das Tauwerk wird aus Palmfasern in äußerst primitiver Art hergestellt. Das merkwürdigste aber ist das Segel. Es ist aus schmalen, von den Eingeborenen verfertigten Baumwollstoffstreifen zusammengenäht, schmutzig und vielfach geflickt. Da gibt es noch viel auszubessern vor der Abreise! Der Mast, gleichfalls aus Sundakazienholz, ist mehrfach gestückelt und wird von allen Seiten durch Taue festgehalten. Die Gaffel ist riesig verlängert, dafür fehlt der Großbaum zur Gänze. Im ganzen sieht das Boot einer stark vergrößerten getakelten Nußschale sehr ähnlich.

Die Mannschaft, sieben Mann, einschließlich des Reis, macht einen vertrauenerweckenden Eindruck; wenn sie sich mit meinen Leuten verträgt, läßt sich wohl etwas anfangen.

Nun geht es zum Tischler, der den Umbau vornehmen soll. In einer Woche will er fertig sein. Gott gebe es! Einstweilen gedenke ich zu photographieren und fahre, kurz entschlossen, nach Omdurman, wo mir das Glück hold ist; ganze Serien gelingen (Abb. 2-4), unter anderem die eigentümliche Szene, wie ein alter Mann bei Pauken- und Trommelmusik tanzt. Den Kopf nach oben gebogen, ahmt er ein junges Mädchen und die wiegende Bewegung seiner Hüften nach … Auch hier schützt also Alter vor Torheit nicht; die umherstehenden Weiber brechen in lautes Gelächter aus.

Typen habe ich genug auf die Platte bekommen. Was mir fehlt, sind weibliche Köpfe und Akte. In meinem Buch »Typen und Tiere im Sudan« habe ich die Schwierigkeiten geschildert, die bei der Aufnahme von Menschen in den hiesigen Gegenden zu überwinden sind. Eine Aktaufnahme gar ist in der Vorstellung der Eingeborenen eine Ungeheuerlichkeit. Zehnmal leichter gibt sich ein Mädchen einem Fremden hin (und das schon ist eine Seltenheit), als daß es sich von ihm nackt photographieren läßt. Für Vorträge über Ästhetik und Schönheit haben die Eingeborenen kein Verständnis. Ich verspreche nun einem alten Säufer ein fürstliches Bakschisch, wenn er mir hilft und Mädchen vor die Kamera bringt, aber keine Dirnen. Er erscheint am nächsten Tage und rät mir, es zunächst mit der Aufnahme von Kindern zu versuchen. Wenn diese auf so leichte Art zu einem guten Bakschisch kämen, würden sich gewiß auch ältere Mädchen einstellen. Gut. Der Versuch soll gemacht werden, er bekommt Vollmacht.

Am nächsten Tag hat Machulka ein heiteres Erlebnis. Sobald er den Vertrag mit dem Reis abgeschlossen hat, wird er von der Frau des Hauseigentümers besucht. Sie betrachtet erstaunt das Haus, das allerdings sehr verändert ist, da Machulka sorgfältig den fußhohen Schmutz aus den Zimmern entfernt hat und die rußigen Wände in weißem Glanz strahlen. »Weißt du was«, sagt sie entzückt, »du bist ein Mann in den besten Jahren, und ich habe eine schöne Tochter – heirate sie, ich habe mir für sie immer so einen Mann gewünscht, wie du einer bist.« – Diese Logik ist zwingend, und Machulka lächelt verbindlich. »Du zauderst? Dann warten wir noch ein bißchen, bis du sie näher kennst; komme morgen abend mit dem anderen Kawaga zu uns auf ein Täßchen Kaffee.« Machulka nahm die Einladung an, ich freue mich auf diese Bekanntschaft, die vielleicht den Anlaß zu ein paar guten Photographien gibt. Machulka findet zwar, daß es viel von ihm verlangt sei, ein Mädchen zu heiraten, nur damit ich sie photographieren könne. »Sie ist wirklich hübsch«, meint er freundlich lächelnd, »nehmen doch Sie sie zur Frau.«

Der nächste Tag bringt viel Arbeit mit dem Umbau des Bootes, so daß ich leider den Besuch bei Machulkas »Schwiegermutter« auf ein anderes Mal verschieben muß. Doch statte ich dem Game warden noch einen Besuch ab, um die Bewilligung zu erbitten, das Volk der Nuer, zukünftige Freunde, wie ich hoffe, aufsuchen zu dürfen. Darüber herrscht großes Entsetzen. Warum ich denn unbedingt den Nil verlassen wolle, ich fände doch an seinen Ufern alles Wild, das ich begehren könnte. Ich setze dem Major auseinander, daß es mir weniger auf das Schießen ankomme als aufs Photographieren. An den Ufern des Nils sei das Wild, genau so wie in Europa, durch die häufigen Verfolgungen zum reinen Nachtvolk geworden, so daß es höchstens in der Dämmerung gelingt, Tiere beim Wasser zu überraschen. Dies genüge wohl dem Jäger, der eine fernhintragende Büchse besitzt, doch leider nicht dem Photographen. Im Innern des Landes sei das Wild noch Tagvolk geblieben. Die Tiere gingen mittags zur Tränke und wanderten gegen Abend auf die großen kahlen, abgebrannten Flächen hinaus, um vor plötzlichen Raubtierangriffen sicher zu sein. Der Major schüttelt den Kopf, ist außerordentlich besorgt und teilt mir mit, die Nuer seien sehr unangenehme und gehässige Leute, dazu ganz unberechenbar, er rate mir dringend ab, meinen Plan zu verwirklichen. Als er sieht, daß seine wohlgemeinten Ratschläge keinen Erfolg haben, gibt er mir seufzend die Erlaubnis, höchstens eine Tagereise weit vom Ufer des Nils ins Landinnere vorzudringen. Ein wahres Glück, daß dort keine Polizisten einen Kordon gezogen haben!

Ermüdet durch das lange Parlamentieren, komme ich zu Hause an. Das Thermometer zeigt 36 Grad Celsius im Schatten, und ich fühle das Bedürfnis, die Kleider zu wechseln; ich greife unter das Bett, ziehe einen Schuh hervor, plötzlich empfinde ich einen brennenden Schmerz an der Hand. Rasch fahre ich zurück und entdecke einen besonders großen afrikanischen Skorpion, der sich in meinem Schuh häuslich eingerichtet hatte. Zufällig hatte mir ein bekannter Mexikoforscher in Berlin kurz vor meiner Abreise ein altes indianisches Hausmittel für solche Fälle verraten, das ich nun anwende. Überraschenderweise läßt darauf der Schmerz tatsächlich in wenigen Minuten nach. Die Hand schwillt zwar an, doch schon zwei Tage später ist von dem Stich nichts mehr zu bemerken.

Am nächsten Morgen erscheinen endlich die erwarteten Mädchen, zuerst zwei, dann vier, dann wiederum zwei, der Andrang wird immer größer, so daß ich die Tür schließen muß. Nun versuche ich einige kinematographische Aufnahmen zu machen, doch sind die Bewegungen der Mädchen steif und unbeholfen. Da sie nicht natürlicher werden wollen, lasse ich den Skorpion heimlich in die Nähe legen. Plötzlich bemerken sie ihn und bringen sich im Nu mit katzenartiger Behendigkeit in Sicherheit – die erste natürliche Aufnahme ist gelungen!

Ich hatte vor, nach Beendigung meiner Nilreise einen Ford-Lastwagen zu kaufen, mit diesem einige interessante nomadisierende Wüstenstämme zu besuchen und Steinböcke zu jagen. Jetzt erscheint Machulka auf einmal ganz aufgeregt. »Ja warum nehmen wir eigentlich den Wagen nicht gleich mit?« meint er. »Gut, aber wo ihn unterbringen und wie ihn ans Land befördern?« Ich überdenke den Vorschlag, er erscheint mir immer durchführbarer. Die Kajüte muß zwar umgebaut werden, auch ein schönes kleines Nebengebäude muß über Bord, doch es dürfte gehen. Da fällt mir ein, daß die Leute dann nicht genügend Plätze zum Schlafen haben werden. Es gibt nur einen Ausweg, den, noch ein großes Ruderboot zu mieten und es in Schlepp zu nehmen. Darauf werden dann nachts einige Leute zusammen mit dem Benzin untergebracht.

So geht es am nächsten Morgen zur Vertretung von Ford, ein Auto zu kaufen. Ein Eingeborener im Laden teilt mir mit, daß leider im Augenblick keine Wagen auf Lager sind, da der Dampfer, der die Autos verladen hat, seit drei Wochen überfällig ist. Man erwarte ihn aber bestimmt in zwei bis drei Tagen.

Eines Tages hatte ich ein Erlebnis, das die eigenartige Mentalität der Europäer im Orient so recht offenbart. Ich besuchte ein Varieté, wie mehrere in Khartoum ihr Dasein fristen. Es waren neue griechische Tänzerinnen angesagt, das Lokal daher sehr voll. Mehrere vornehme Eingeborene hatten sich eingefunden, im übrigen saßen Weiße: Griechen, Levantiner, Syrer, Engländer, Italiener, kunterbunt durcheinander und erwarteten die seltenen Genüsse, die der Abend bringen sollte. Die Tänzerinnen traten auf, alt, häßlich und verbraucht. Nichtsdestoweniger wurden sie mit begeistertem Applaus empfangen. Auch ihre Leistungen waren minderwertiger Kitsch. Ich erwartete, daß man sie auszischen werde. Doch weit gefehlt. Es wurde nicht nur begeistert applaudiert und getrampelt, sondern die Mädchen wurden mit Zehnpiasterstücken noch förmlich bombardiert. Überrascht beobachtete ich meine Umgebung und erkannte viele kleine Händler darunter, die äußerst sparsam seit Jahren Groschen auf Groschen zurücklegten, um dereinst in die Heimat zurückkehren zu können. Diese Leute warfen nun wie in Hypnose das Geld pfundweise im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße, ohne auch nur irgend etwas davon zu haben.

Am nächsten Morgen finden sich wieder Mädchen ein; sie haben den Apparat zum Färben der Lippen mitgebracht. Er besteht aus einer Menge von Nadeln, die dicht nebeneinander an einem Holzgriff befestigt sind. Das Färben der Lippen geschieht hier durchaus nicht so einfach wie in Europa. Die Nadeln werden in eine blaue Flüssigkeit getunkt und den Schönen damit die Lippen wundgestochen (Abb. 5). Eine vorzügliche Tänzerin hat sich ebenfalls eingestellt, eine der wenigen Gawahzi, die von ihrer Kunst leben. Ehemals stand dieser Berufszweig in hohem Ansehen. Von weit her kamen die Leute, um eine solche Künstlerin zu bewundern. Sie tanzt im Rahat (Schürze) (Abb. 1) mit nacktem Oberkörper. Heute ist die Kunst der Gawahzi im Schwinden begriffen. Die Scharamit (Dirnen) geben sich Mühe, sie nachzuahmen, doch muß man als Gawahzi und nicht als Scharmuta (Dirne) geboren sein, um diese Kunst wirklich zu beherrschen. Es ist der einheimische Bauchtanz, wie er mir von früher bekannt ist, den die Gawahzi ausführt. Doch welch ein Unterschied! Die Tänzerin vermag sich tanzend, während alle ihre Muskeln in Bewegung sind, rückwärts bis fast auf die Erde zu neigen. Ihre langen geflochtenen Haare bedecken dabei die Erde. Jeder Muskel am schön gebauten elastischen Körper ist angespannt. In den streng stilisierten und gesetzmäßigen Bewegungen dieses Tanzes sind uns Reste altägyptischer Tanzkunst erhalten geblieben.

Dann erwartet mich eine Mutter mit ihrem Kinde. Dem Kleinen sollen die Stammeszeichen eintätowiert werden; ein interessanter Vorgang, den ich gern im Bilde festhalten möchte. Zuerst werden mit einem scharfen Messer die Hautschnitte auf den Wangen gemacht, wie es bei dem Stamme, dem das Kind angehört, üblich ist. Dann wird die Wunde mit einem Extrakt aus Salpeter, Asche, Schatta und verschiedenen Kräutern eingerieben. Nach wenigen Tagen schwellen die Schnitte wulstförmig auf und heilen langsam ab. Doch bleiben breite Narben unverwischbar als Kennzeichen zurück, die die Sudanesen so auffällig charakterisieren. Die Mutter ist übrigens keineswegs häßlich. Obwohl arm, hält sie viel auf ihren Körper. Sogar die Hände, denen man Arbeit ansieht, sind der Sitte gemäß mit orangeroten Flächen verziert. Es werden zu diesem Zweck Hennablätter getrocknet, pulverisiert mit etwas Wasser versetzt und zu einem dicken Brei gekocht. Diesen trägt man an den Stellen auf, die man zu färben wünscht, besonders auf die Handflächen und die Nägel. Die Hand wird nun eingebunden und bleibt die ganze Nacht über bandagiert. Dafür strahlt sie am nächsten Morgen in bezaubernden Farben.

Abb. 13. Seeschreiadler im Augenblick des Auffliegens. Mit seinem dunkelbraunen Körper und dem schneeweißen Vorderteil einer der schönsten afrikanischen Raubvögel.

Abb. 14. Manche Nuermädchen haben fast europäische Gesichtszüge. Die kurzen Haare werden mit Kuhurin, Holzasche und Lehm entwellt und rötlich gefärbt.

Abb. 15. Bei den Nuern wird den Kühen Luft in After und Vagina geblasen, um sie zum Milchgeben anzuregen.

Abb. 16. Landungsplatz der Nuer am Oberlauf des Bahr el Zeraf. Palmenhaine reichen bis weit in den Sumpf hinein.

Abb. 17. Viehgehege der Nuer aus dichtem Dornengestrüpp zum Schutz vor Löwen und Leoparden. Hier verbringen die Rinder die Nacht; qualmender Rauch von verbranntem, halbtrockenem Kuhdung hält die zahllosen Mücken ab.

Abb. 18. Alle Körperhaare werden bei den Nuern sorgsam entfernt.

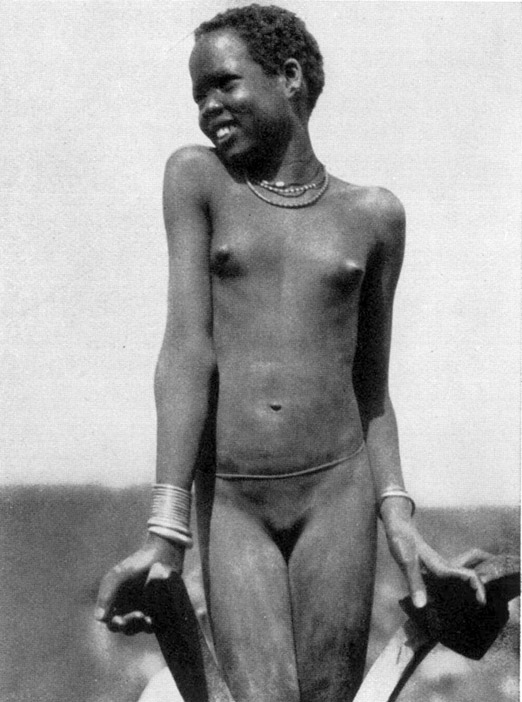

Abb. 19. Nuermädchen in der Landestracht.

Abb. 20. Nuerkrieger vor dem Auszug zur Jagd. Jeder trägt mehrere Lanzen und eine Keule. Obwohl zahlreiche Krokodile das Wasser unsicher machen, werden solche Einbäume so beladen, daß sie bis zum Rand einsinken.

Abb. 21. Die Nuer laufen im tiefen Sumpf über die schwimmenden Wurzeln des Wollgrases. (Vergleiche hierzu Abb. 114.)

Die angekündigten Ford-Autos treffen wirklich pünktlich ein. Ein merkwürdiges Land, dieses Afrika! Überall Unpünktlichkeit, auch bei den Europäern! Dagegen nun wieder ein Autohändler, der pünktlich liefert! Nicht einmal in Europa ist so etwas zu finden. Begeistert suche ich mir einen Wagen aus. Aber leider sind die Chassis der Lastwagen für das Segelboot zu groß, die Karosserie der Personenwagen ist wieder unbrauchbar für unser zahlreiches Gepäck. Rasch entschlossen frage ich den Tischler, der den Umbau des Segelbootes wirklich gut gemacht hat, ob er imstande ist, eine hölzerne Karosserie für ein Personenwagenchassis herzustellen. Er schwört es beim Bart des Propheten. Vier Tage braucht er zur Herstellung, aber dann ist eine wirklich gut gearbeitete, dauerhafte Karosserie für unsere Zwecke vorhanden.

Inzwischen haben wir uns auch ein zweites kleines Boot verschafft, in dem das Benzin verstaut wird. Meine Flottille besteht jetzt aus einem großen Segler, einem kleinen Segel- und einem Ruderboot. Mein Blick wandert zum Auto: mit Fahrzeugen sind wir fürs erste versorgt. Mit viel Hallo wird umgezogen, und wir richten uns so gut als möglich in unserer neuen Behausung ein. Platz ist zwar nicht viel vorhanden, doch brauchen wir nicht mehr. Unter meinem Bett sind alle Apparate schön in Reih und Glied aufgestellt. In der Ecke, auf dem Stativ, fertig zum Gebrauch, ruht der Kinoapparat. An der Wand hängen die Gewehre, und neben meinem Lager ist die Kiste mit meiner Wäsche untergebracht. Auf dem Dach der Kajüte haben drei Leute ihr Lager, die übrigen schlafen auf Deck und im Ruderboot, wie die Heringe zusammengepfercht. Ganz zuletzt wird unter allgemeiner Spannung das Auto an Bord gebracht (Abb. 9) und neben der Kajüte aufgestellt. Trüben Prophezeiungen des Reis zum Trotz geht auch dies glatt vonstatten.

In bester Stimmung fahren wir in aller Frühe ab (Abb. 8). Eine steife Brise weht von Norden und treibt die große übertakelte Nußschale spielend stromaufwärts. Wir machen prächtige Fahrt, fast acht Meilen in der Stunde. Das primitive Fahrzeug leistet, scheint es, mehr, als wir erwartet hatten. Der nächste Tag vergeht bei gutem Wind. Die Ufer des Nils sind bebaut, allenthalben werden die Felder bewässert. Dem farbenprächtigen Sonnenuntergang folgt eine herrliche Nacht. Auch in dieser Nacht lasse ich die Fahrt nicht unterbrechen. Möglichst rasch will ich Malakal erreichen, erst dort können wir uns entscheiden, welchen Weg wir zu wählen haben. Die Eingeborenen kommen von weit her in diese Ortschaft zum Markt, und da kann man alles Wissenswerte über Wildstand, Wasserverhältnisse und dergleichen erfahren. Mehrmals fahren wir auf, und es kostet viel, bei der gewaltigen Hitze besonders empfindliche Arbeit, das Boot wieder flottzumachen.

Einmal gehe ich baden, durchschwimme mit Behagen den Nil von einem Ufer zum andern und klettere erfrischt in das Ruderboot. Die Landschaft ändert sich langsam. Kleine Inseln von Ambaschholz ragen weit in den Fluß hinein, Landzungen sind mit Papyrus bewachsen, und überall trifft man die Wunderpflanze Mimose an.

Jeder, der die Gegend bereist hatte, erzählte uns von Tausenden von Kranichen, die wir bereits zwei Tagesfahrten von Khartoum entfernt antreffen würden. Meine Freude, diese schönen Vögel photographieren zu können, war groß, und ich nahm mir vor, an einer günstigen Stelle zwei bis drei Tage lang zu diesem Zwecke zu verweilen. Doch von den Tausenden von Kranichen ist keine Spur; nur einige Dutzend nehmen wir im Verlaufe der Fahrt wahr. Die Sandbänke sind verlassen. Was kann diese Vögel wohl bewogen haben, ihre Flugrichtung zu ändern? Klimawechsel, Stürme in Europa? Wir wissen es nicht. Auf den Inseln, die wie gemacht scheinen für ein üppiges Vogelleben, fischen ein paar graue Reiher. Ein einsamer Silberreiher schläft inmitten einer Schar Löffler, und zwei braune Sichler suchen im Uferschlamm nach Insekten. Auf einem Baum läßt ein Seeschreiadler (Abb. 13) seinen glockenartigen Ruf erschallen. Jetzt beginnt das Afrika, das ich so sehr liebe, wo jeder Strauch und jedes Tier Ruhe und tiefen Frieden ausatmen. Die Nacht bricht herein, der rauhe Schrei zweier verspäteter Kraniche hallt vom Himmel herab. Tausende von Fröschen und Grillen erfüllen die Luft mit melodischen Lauten. Hier und da treibt uns ein Windstoß den Geruch von Sumpf und nasser Erde entgegen. Wir fahren gegen Süden!