|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

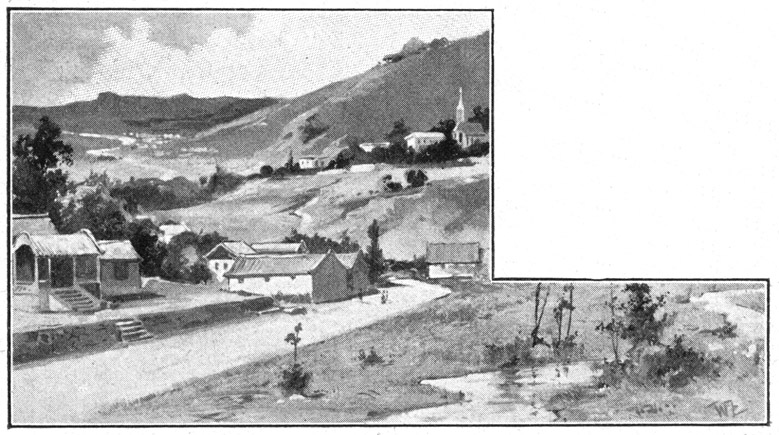

Ein liebliches Tal lag im warmen Sonnenscheine da. Anmutige Höhen, die dunkler Wald bedeckte, faßten es ein, und ein glitzernder Bach wand sich, einem Silberbande gleich, in mannigfachen Windungen an seinem Grunde hin. Ein rauhes Felsgebirge erhob sich weiter nach Norden hin über den waldigen Höhen. Zwischen sorgfältig bebauten und bewässerten Feldern zeigten sich an den Ufern des Baches zwei Dörfer, die, eingefaßt von Fruchtbäumen, einen freundlichen Anblick boten.

In der Nähe des einen, auf einer sanften Bodenanschwellung, lagen mehrere saubere Baulichkeiten, deren Form den europäischen Baumeister verriet, und eine kleine Kapelle mit spitzbogigen Fenstern, die von einem Kreuze überragt wurde, zeigte an, daß hier der Christenglaube eine Stätte gefunden hatte.

Bäume umstanden sie, Gärten faßten die Wohnhäuser ein, und alles rings umher war das Bild stillen Friedens.

In dem schattigen Garten, der das lang hingestreckte niedrige Hauptgebäude einfaßte, ging langsam ein Mann auf und ab, der trotz des chinesischen Kleides den Europäer nicht verleugnete, und die lange deutsche Pfeife, die er in der Hand hielt und ihr von Zeit zu Zeit eine Dampfwolke entlockte, ließ unschwer einen Schluß auf seine Landsmannschaft machen. Das Gesicht des schon bejahrten Mannes war ernst und sorgenvoll, während er langsam dahinschritt. Manchmal blieb er stehen und lauschte dem Gesang, der aus dem Hauptgebäude hervordrang. Kinderstimmen sangen zu chinesischen Worten die Melodie des alten Chorals: Wer nur den lieben Gott läßt walten.

Dann nickte er vor sich hin und ging weiter. Von der Talseite her betrat ein Mann den Garten, dessen Tracht den chinesischen Landmann kennzeichnete, ein kräftiger, breitschultriger Geselle, dessen gelbes, derbknochiges Gesicht nicht sehr für ihn einnahm. Bruder Hermann, der Vorsteher der Mission, blieb stehen, als er ihn kommen sah, und erwartete sein Nahen mit ernstem, fast strengem Gesicht.

Der Chinese kam heran und grüßte ihn, die Fäuste auf die Brust legend und sie dann senkend, mit einem geschmeidigen Lächeln, das dem Gesicht mehr etwas Tückisches als Freundliches verlieh. Der Missionar winkte ihm zu und fragte dann in gutem Chinesisch: »Was führt dich zu mir, Jo-fei?«

»O großer Herr, ich komme, um deinen Schutz anzurufen –«

Die Missionsstation

Bruder Hermann unterbrach ihn, indem er sagte: »Du weißt, daß ich kein großer Herr, sondern nur ein schlichter Diener Gottes bin, und daß meine Macht zu schützen nur gering ist. Also, was willst du?«

»O großer Herr,« der Chinese blieb bei seiner Anrede, die nur dem Mandarinen gegenüber angewendet wird – »ich bin ein Christ und gehöre zur Gemeinde.«

»Sprich nur.«

»Ich bin in Bedrängnis, denn der Tschifu (hoher Verwaltungsbeamter) hat befohlen, daß ich viel Geld an Jang zahlen soll, der doch kein Christ ist, und wenn ich nicht zahle, sollen mir Vieh und Land genommen werden.«

»Du bist aber doch Jang Geld schuldig.«

»Das wohl, aber er betet zu Fo und hält es mit den Bonzen – er ist doch kein Christ wie ich.«

»Und meinst du denn nun, daß dich deine Eigenschaft als Getaufter von deinen Pflichten Jang gegenüber entbindet?«

»Er ist kein Christ,« beharrte der Chinese, »und du wirst die Güte haben, mit dem Tschifu zu reden oder ihm einen Brief zu schreiben, daß mir nicht Vieh und Land weggenommen wird.«

»Aber du kannst doch bezahlen, du bist doch ein wohlhabender Mann und verdienst mit deinen Saumtieren viel Geld.«

Der Chinese wand sich wie ein Aal hin und her und sagte: »Du mußt einen Christen schützen, o großer Herr, wenn man ihm sein Vieh nehmen will, und du wirst es tun.«

»Du irrst dich, Jo-fei,« sagte ernst der Missionar, »ich mische mich nicht in die Rechtspflege der Obrigkeit, und wenn du in Wahrheit ein Christ bist, so solltest du dich beeilen, deine Schuld an Jang abzutragen.«

»Aber er ist doch ein gemeiner Götzendiener, und du mußt mir gegen ihn beistehen.«

»Ich würde dir nach meinen Kräften beistehen, wenn man dich deines Glaubens wegen verfolgte, oder dir sonst ein Unrecht zufügte. Aber ich soll dir helfen, dich vor den Folgen einer Anleihe zu schützen? Was verlangst du von mir? Jang ist soviel ich weiß ein ehrlicher Mann, der Nachsicht üben wird, wenn du nicht gleich solltest zahlen können.«

»Er ist kein Christ,« murrte der Chinese, »und du mußt mir helfen.«

»Ich werde das in diesem Falle nicht tun, denn Jang ist in seinem Recht.«

»Du stehst gut mit dem Tschifu,« sagte schmeichelnd der hartnäckige Chinese, »er wird auf dich hören.«

»Der Tschifu weiß, daß ich ein Mann bin, der einzig die Aufgabe hat, das Wort Gottes zu verkünden, wende dich an ihn, ich werde ihn mit deinen Angelegenheiten nicht belästigen.«

»So willst du einem Christen nicht helfen?«

»Unrecht zu tun, gewiß nicht. Du bist schuldig, also bezahle oder bitte um Stundung der Schuld.«

Der Chinese warf ihm aus seinen schiefgeschlitzten Augen einen bösartigen Blick zu und sagte: »Also darum ist Jo-fei Christ geworden und hat Fo verleugnet, daß seine Brüder ihm nicht einmal helfen.«

»Wenn du nur Christ geworden bist in der Hoffnung, daß wir dich vor gerechten Forderungen schützen und so unrecht tun werden, so ist es mir leid um dich, Jo-fei. Doch ich hoffe, die Lehre Christi hat so viel Wirkung auf dich gehabt, um dich zu bestimmen, als ein ehrlicher Mann zu handeln.«

Der Chinese murmelte etwas vor sich hin, grüßte und entfernte sich trotzig.

Bruder Hermann sah ihm kopfschüttelnd nach.

Der Gesang war verstummt, und helle Kinderstimmen ließen sich vom Hause her hören.

Einige zwanzig Knaben, kleine Chinesen im Alter von acht bis zwölf und vierzehn Jahren, liefen dort vergnügt durcheinander.

Ein Zug kleiner und größerer, sauber gekleideter Mädchen bewegte sich unter Aufsicht einer älteren, nach europäischer Weise einfach gekleideten Frau nach einem andern Hause zu. Ein Blick genügte, um zu erkennen, daß die Kinder sämtlich des Augenlichts beraubt waren, doch zeigten ihre jugendlichen Gesichter Zufriedenheit.

Der alte Missionar warf einen freundlichen Blick auf die Knabenschar, die sich viel gemessener und sittsamer bewegte, als europäische Kinder in demselben Alter getan haben würden.

Zwischen ihnen erschien ein junger, hochgewachsener Mann, dessen schönes, ernstes Gesicht blonder Lockenschmuck umwallte. Er war nach europäischer Art gekleidet, und der enganliegende schwarze Rock zeigte seine kräftigen Formen. Sein blaues Auge ruhte mit gütigem Ausdruck auf der kleinen bezopften Schar, die ärmlich in buntes Baumwollenzeug gekleidet war und hie und da nackte Beinchen zeigte.

»Nun, Bruder Arnold,« rief ihm der ältere Missionar in chinesischer Sprache zu, indem er auf die Kleinen blickte, »waren sie brav?«

Die kleinen schwarzäugigen Kerlchen horchten auf.

»Sehr brav, ich bin mit ihnen zufrieden,« entgegnete, gleichfalls chinesisch, der junge Priester.

Ein Zug der Freude zeigte sich in den gelben Gesichtern bei diesem Lobe.

»Hier, Siau,« Arnold faßte einen kleinen, nacktbeinigen Knaben bei der Hand, »der hat am besten aufgepaßt.«

»O kleiner Siau, das freut mich,« sagte Bruder Hermann, der jetzt auch zwischen den Knaben stand, und streichelte dem kleinen, klug aussehenden Menschen die Wange, »du sollst auch ein Stück Kuchen haben.«

Des Kleinen dunkle Augen funkelten vor Freude.

Die ganze Schar wurde nun von einem chinesischen Diener der Anstalt in ein Nebengebäude geführt, um mit Reis gespeist zu werden, ehe sie sich auf den Heimweg nach den Dörfern machten, denen die Knaben entstammten.

Ihnen nachschauend, sagte Bruder Hermann: »So Gott will, geben diese jungen Sprößlinge einst fruchttragende Bäume.«

»Ich hoffe es, es sind gute Kinder.«

»Ich freue mich übrigens,« sagte nach einer Weile der ältere Missionar – diese Unterredung wurde deutsch geführt –, »wie Sie sich in der Aussprache vervollkommnen, Bruder Arnold; Sie müssen ein feines, musikalisches Ohr haben, um diese Laute so rasch zu fassen.«

»Ja, Bruder Hermann, und es ist von Jugend auf geübt worden, wir trieben zu Hause viel Musik.«

»Ich kenne keine schwierigere Sprache, als dieses unbehilfliche Chinesisch, das zwanzig verschiedene Dinge mit einem einzigen, jedesmal anders betonten Wort ausdrückt.«

»Es ist schwierig für Ohr und Zunge, aber ich freue mich, daß Sie Fortschritte bei mir erkennen.«

»Wenn Sie noch einige Monate bei uns weilen, sprechen Sie wie ein Eingeborener, Sie haben eine ungewöhnliche Begabung.«

»Sie möge meine hohe Aufgabe mir erleichtern.«

»Der Jo-fei war eben hier,« sagte Bruder Hermann, »und machte seine Eigenschaft als Christ geltend, um Jang, dem er Geld schuldet, übers Ohr hauen zu können.«

»Recht christlich.«

»Leider gibt es seinesgleichen mehr, die Christum nur mit den Lippen bekennen, irdischer Vorteile willen.«

»Sie schickten ihn fort?«

»Natürlich, mit dem guten Rate, seine Schulden zu bezahlen. Der Mensch ging ergrimmt hinweg.«

»Die Gemeinde wird nicht viel an ihm verlieren.«

»Nein, er ist ein räudiges Schaf, das Unheil stiftet. Das eben hat mir das Wohlwollen des Tschifu erworben, daß ich mich zu Gunsten unsrer Pfarrkinder nie gegen das Gesetz aufgelehnt habe, solange es gerecht gehandhabt wurde. Der Tschifu ist ein wackerer Mann.«

Die ältere Frau, die die blinden Mädchen geleitet hatte, kam auf die beiden Herren zu. Die Schwester Marie war eine jener echtdeutschen hausmütterlichen Erscheinungen, die unser Heim so traulich und behaglich machen. Das gutmütige Gesicht zeigte Besorgnis, als sie jetzt vor den Missionaren stand.

»Nun, Schwester, was gibt es?« fragte Bruder Hermann.

»Ich habe Angst Mi-heis wegen,« sagte die Schwester. »Weder sie ist zurückgekehrt, noch sind die Boten, die ich nach ihr ausgesandt habe, wiedergekommen. Wenn ihr nur kein Unfall zugestoßen ist.«

»Das wolle Gott verhüten.«

Mi-hei war ein etwa vierzehnjähriges, von Geburt an blindes Mädchen, die Tochter eines Hirten in den Bergen. Ihre Eltern starben vor einigen Jahren plötzlich, und die Mission nahm sich des verwaisten blinden Kindes an, das bald mit großer Liebe an seiner Heimstätte und seinen Pflegerinnen hing. Aber Mi-hei war das Kind der Berge. Von Jugend auf sich nur auf ihren Tastsinn, der außerordentlich entwickelt war, verlassend, wie auf ihr ungewöhnlich scharfes Ohr, war sie gewöhnt, weit umherzustreifen und ihren Weg stets mit unfehlbarer Sicherheit zurückzufinden. So wohl sie sich in der Mission befand, die es sich zu einer ihrer wesentlichen Aufgaben gestellt hatte, die von den Chinesen hilflos gelassenen blinden Kinder zu verpflegen und zu erziehen, so kam doch von Zeit zu Zeit der Drang über sie, die Berge und Felsen aufzusuchen, in denen sie aufgewachsen war. Mit einer seltenen Schlauheit wußte sie sich unbemerkt zu entfernen und blieb oftmals recht lange aus, fand sich aber dann fast unbemerkt, wie sie gegangen war, wieder ein. Schwester Marie geriet durch ihre Ausflüge oft in große Sorge.

»Seit gestern morgen habe ich sie vermißt, ich hoffte, daß sie wie stets am Abend wieder da sein würde, aber nun – ich habe eine schlaflose Nacht des Kindes wegen zugebracht und heute früh ausgeschickt, sie zu suchen; ich bin in ernstlicher Besorgnis.« – Ein silberhelles Lachen antwortete ihr von dem Staketenzaun her. – »Da ist ja der Wildfang –« und die Züge der Schwester hellten sich auf.

»Ich höre dich reden, Mutter,« tönte eine liebliche Stimme zu der Lauschenden her, »und ich weiß, daß du böse auf mich bist – sei gut, Mutter, Mi-hei ist wieder da.«

»Komm gleich hierher, Bösewicht, ich werde dich gehörig ausschelten.«

Diesmal sprach Schwester Marie Chinesisch.

»Nein, du wirst mich lieb haben, Mutter, sonst laufe ich wieder fort.«

»Komm nur, komm nur.«

Mit großer Sicherheit schritt ein junges, nach chinesischer Weise in das lange Kleid gehülltes Mädchen heran, das den Stock, den es in der Hand trug, hier gar nicht zu brauchen schien, und verneigte sich.

Das Mädchen war hochgewachsen für sein Alter und kräftig, wenn auch mager, und das Gesicht, dem die weitgeöffneten toten Augen freilich etwas Lebloses gaben, war von einer kindlichen Schönheit, selbst nach europäischem Begriffe. Sprachen gleich die Augen, dieser Spiegel der Seele, nicht, so doch die belebten Züge, und vor allem der wohlgeformte Mund, den ein liebliches fast schelmisches Lächeln umspielte.

»Wie kannst du mir wieder solche Angst einjagen, du böses Kind? Du weißt doch, wie ich um dich sorge, wenn du mir fortläufst.«

»Sei gut, Mutter. Ich will dir keinen Kummer bereiten, aber es kommt so über mich, und dann muß ich hinaus und dem Rauschen der Bäume lauschen und dem Rinnen der Bäche, und die freie Luft der Berge atmen.«

»Aber, Mi-hei, du wirst noch elend zu Grunde gehen in den Bergen – in einen Abgrund stürzen.«

»Mi-hei kennt die Berge, Mutter, sie tun ihr nichts, sei gut, ich kann nicht anders.«

Und zärtlich streichelte sie den Arm der Schwester. Dann wandte sie sich ganz direkt, und ohne sich in seiner Stellung zu irren, an Bruder Hermann: »Ich weiß schon, der Vater ist auch böse, aber er wird wieder gut werden und verzeihen; Mi-hei wird jetzt wieder sehr fleißig sein, und nähen und Blumen machen.«

»Du weißt schon, wildes Kind, daß ich nicht lange böse sein kann, aber wenn du uns recht lieb hättest, jagtest du uns durch dein Fortlaufen nicht solchen Schrecken ein.«

Mi-hei senkte den Kopf.

Der alte Herr streichelte ihr das dunkle, starke Haar.

»Nun gehe mit Mutter Marie und laß dir zu essen geben – du wirst schön hungrig sein?«

»Ja, komme nur her, du Tunichtgut. Ich habe deinetwegen eine schlaflose Nacht verbracht.«

Sie nahm Mi-heis Arm und ging mit ihr dem Hause zu, in dem sie mit den blinden Kindern wohnte.

»Ein Waldvogel, der sich von Zeit zu Zeit nach Freiheit sehnt. Wunderbar genug ist es, daß das Kind auf Meilen seinen Pfad durch die rauhesten Schluchten findet und mit derselben Sicherheit den Rückweg.«

»Der fehlende Sinn wird durch andre ersetzt.«

Ein Landmann trat eilig in den Garten und rasch auf die Missionare zu.

»O Wuti,« sagte Bruder Hermann freundlich, »ich freue mich, dich zu sehen. Was führt dich her?«

Der Mann hatte ein derbes, aber Zutrauen erweckendes Gesicht.

»Ich will dir nur sagen, Bruder He-ma,« so sprechen die Chinesen, deren Sprache das r mangelt, den Namen aus, »daß böse Männer in das Dorf gekommen sind und lieblos von euch reden und von allen, die an den Herrn glauben. Sie sitzen im Teehause und hetzen die Leute auf und sagen schlimme Lügen von Euch.«

»Wir sind daran gewöhnt, von den Feinden Gottes verlästert zu werden, Wuti; laß sie reden, sie werden unser Werk nicht hindern.«

»Aber sie haben Papiere, in denen geschrieben steht, daß in Peking befohlen wurde, alle Fremden tot zu schießen, besonders die christlichen Missionare, und daß für jeden Kopf fünfzig Taels gezahlt werden.«

»Was sagst du?«

»Sie haben es uns vorgelesen, es ist richtig. Auch alle Christen sollen getötet werden. In Peking sind schon alle Fremden und alle Christen tot, wie die Männer sagen.«

Die beiden Missionare, die hier einsam von aller Welt abgeschlossen lebten und seit langer Zeit keine Nachrichten von der Küste empfangen hatten, erschraken doch, wenn sie auch Zweifel in die Mitteilungen des Mannes setzten.

»Und das verkünden diese Leute? Wer, wo sind sie? Was tut die Polizei? Was tut der Tipo?«

»Sie sagen, sie seien Brüder des ›Bundes von der Starken Hand‹, und der Tipo läßt sie gewähren.«

»Und bei euch im Dorfe sind sie?«

»Ja, Bruder He-ma.«

»Was sagen denn die Leute dort?«

»Die Christen haben Angst, und die andern freuen sich.«

»Und was wirst du tun, Wuti?«

»Ich werde Euch beistehen, wenn man Euch ein Leid antun will.«

»Du bist brav, mein Freund; andern beizustehen in der Not ist des Christen Pflicht.«

»Ich weiß es, Bruder; ich bin länger Christ, als du denkst.«

»Warst du schon früher in die christliche Gemeinschaft aufgenommen? Und du sagtest das nicht?«

Sich umschauend, ob ein Lauscher in der Nähe sei, erwiderte Wuti leise: »Mein Vater diente dem Tien-te, der sich den jüngeren Bruder Christi nannte, und focht mit ihm für den großen Frieden. Er schon lehrte mich, Gott und seinen Sohn verehren. Aber ich mußte es vergessen, als die Taipings geschlagen waren, oder tief im Herzen verschließen, was er mich gelehrt hatte. Erst als ihr kamt und das Wort des Herrn verkündetet, erwachte alles wieder. O, ich bin lange Christ.«

»So bist du der Sohn eines Taipingkriegers?«

»Ja, aber sagt es nicht, sonst tötet man mich. Auch unsre Zeit wird wieder kommen, noch lebt Hung-li, der Enkel des Tien-te, und er wird zur rechten Stunde die Fahne der Taipings wieder erheben und die Lehre von Gott und seinem Sohne wieder verkünden.«

Nachdenklich ging Bruder Hermann auf und nieder. Vor dem Landmann stehen bleibend, fragte er: »Fürchtest du Gefahr für die Mission?«

»Hier im Tale sind wir Christen genügend, sie zu schützen gegen die Anhänger des Fo, wenn diese die Hand gegen Euch erheben sollten. Aber ich weiß nicht, wie viele Feinde der Fankweis über die Berge kommen werden; die Männer erzählen, im ganzen Reiche würden alle Fremden getötet.«

»Ich danke dir, Wuti. Laß dir zu essen und zu trinken geben. Ich will selbst später hinauskommen und mir das Papier zeigen lassen von den fremden Männern.«

Der Chinese ging nach den Küchen zu. »Sie haben alles verstanden, Bruder Arnold?«

»Alles.«

»Was sagen Sie dazu?«

»Ich vermag nicht zu unterscheiden, was hier Wahrheit, was Übertreibung ist.«

»Ja, Sie sind erst kurze Zeit hier. Daß man im großen und ganzen den Fremden in diesem Lande nicht gewogen ist, ist wahr und auch leider begreiflich genug. Aber ich lebe hier in Frieden länger als zehn Jahre. Daß die buddhistischen Bonzen uns Christen grimmig hassen, weil wir ihre Einnahmen kürzen und ihren widerwärtigen Aberglauben verächtlich machen, gereicht uns zur Ehre, es muß so sein. Aber alles dies war seither nicht genügend, unsern Frieden ernstlich zu gefährden. Drohte uns wirklich jetzt Gefahr, wären wir von Schanghai oder Peking aus benachrichtigt worden, doch das ist nicht geschehen; es wird also ein ganz vereinzeltes Vorgehen gegen uns sein, hinter dem die Bonzen stecken und durch Banditen ihre Lügen verbreiten lassen. Ich will hernach hinüber gehen und mir diese Unruhestifter ansehen; ich glaube, es wird verlaufenes Gesindel sein.«

»Ich werde Sie begleiten.«

»Nein, Bruder Arnold, einer von uns beiden muß hier bleiben; mich kennen die Leute seit Jahren, und ich verstehe mit ihnen zu reden. Der Tschifu ist ein gerechter und wohlwollender Mann, er wird uns schützen.«

Ein Läufer, der von Osten die Straße her kam, erregte die Aufmerksamkeit der beiden Männer. Er hatte den eilenden, hüpfenden Schritt und trug die leichte Kleidung der Boten, die im Lande üblich waren, um Nachrichten und Briefe zu überbringen. Zu ihrer Freude bog er nach der Mission ein.

»Ah – da kommen Nachrichten.«

Ihre Ungeduld bemeisternd, harrten sie des Mannes.

Bald stand er vor ihnen.

»Ein Bote von Kang-hau,« meldete er sich.

»Du hast Briefe?«

»Einen Brief.«

»Gib.«

Der Mann zog den Schuh aus und löste durch einen Messerschnitt einen zwischen dessen Sohle geschickt versteckten Brief.

Erstaunt und beunruhigt sahen die Missionare dieser geheimnisvollen Manipulation zu.

»Warum so? Warum nicht in der Brieftasche?«

»Die Männer von der ›Starken Hand‹ nehmen ihn fort, den Brief, wenn sie ihn sehen.«

Auf einen Wink folgte Arnold seinem Oberen in eine Laube, dort öffnete Bruder Hermann den zerknitterten Brief.

»Der Friede des Herrn sei mit Euch lieben Brüder!« las er. »Die Tage der Trübsal sind über uns gekommen. Schreckliches hat sich begeben und Schrecklicheres bereitet sich vor. Am 16. Juni fand ein heftiger Kampf bei Taku am Peiho statt zwischen den europäischen Kriegsschiffen und den Forts der Chinesen. Tientsin wurde mit großer Macht angegriffen, doch mit Gottes Hilfe und der tapfern Truppen gegen die Scharen der Mörder gehalten, die aufgestanden sind, alle Europäer zu töten. Unsre Gesandten sind in Peking in dringender Gefahr und kämpfen um das Leben. Eine Kolonne, ausgesandt zu ihrer Befreiung, ist zurückgeworfen worden. Überall erhebt sich die Mörderrotte gegen die Diener Gottes und die Bekenner der Lehre. Unsre Brüder in Poatingfu und Peitang sind den Tod der Märtyrer gestorben, andre Nachrichten aus Tschili und Schantung, aus Hunan und Kanton lassen das Schlimmste erwarten. Die Tage der Verfolgung sind hereingebrochen. Erwägt, wie Ihr Euch und die Euren retten könnt. Wendet Euch nach dem Süden, dort halten die Vizekönige noch Frieden und schützen die Unsern.

Dies in aller Eile durch einen vertrauten Mann; wir selbst sind arg bedroht. Gott nehme Euch in seinen Schutz.

Mission Kwang-hau, am 4. Juli 1900.

Bruder Konrad, Vorsteher.«

Mit bleichen Gesichtern sahen sich die beiden Missionare an, wortlos.

Dann aber faßte sich Bruder Hermann und sagte mit fester Stimme: »Der Herr ist unser Schutz. Was er schickt, tragen wir als Christen und Männer.«

»Amen,« sagte Arnold, und in seiner Seele tauchte das Bild der geliebten Mutter auf, das Bild seines mannhaften Bruders, aber mit Kraft wandte er seine Seele den Aufgaben des Augenblicks zu. Bruder Hermann überflog noch einmal das verhängnisvolle Schreiben.

»Der Brief ist vom 4. Juli und heute haben wir den 19. Juli. Komm einmal hierher,« rief er dem Boten zu.

Dieser kam.

»Du kannst doch von Kwang-hau aus hierher unmöglich vierzehn Tage unterwegs gewesen sein.«

»Und?«

»Ich wurde zweimal gefangen genommen und durchsucht; den Brief fand man nicht. Beide Male bin ich entflohen.«

»So ist das ganze Land in Aufruhr?«

»Überall, wo die ›Brüder der Starken Hand‹ sind.«

»Und Bruder Konrad und die Seinen? Wie verließest du sie?«

»Sie fochten um das Leben und wollten nach Süden fliehen, wenn es möglich sei. Mich sandten sie ab, Euch zu warnen.«

»Das sind schreckliche Nachrichten und lassen das, was hier vorgeht, in anderm Lichte erscheinen. Gott stehe den Unsern bei.«

»Was wirst du jetzt beginnen?«

»Ich werde bei dir bleiben. Mein Auftrag ist erfüllt; zurück kann ich nicht.«

»Gut, mein Freund, ruhe dich aus, du bist ein Getreuer.«

Der Bote ging.

»Den Mitteilungen des alten Wuti nach sind die Mörder auch bereits in diesem stillen Tale, um die Leidenschaften des Pöbels zu erregen. Ich will nach den Dörfern gehen, um die Unsern zu beruhigen und den Fremden entgegenzutreten.«

»Es ist gefährlich, Bruder.«

»Was ist gefährlich? Stehe ich nicht hier wie dort in Gottes Schutz?«

»Aber was beginnen wir, wenn man die Hand gegen uns erhebt?«

»Wir wehren uns unsres Lebens, Bruder, das ist unsre Pflicht. Doch vorher will ich die Kraft des Wortes versuchen, auch die Heiden kennen mich, auch ihnen habe ich Gutes getan.«

Während die tiefbewegten beiden Priester also sprachen, kam eilig Schwester Marie herbei.

»Was bedeutet das, Bruder Hermann? Seht nach dem Dorfe hinauf – dort scheint etwas vorzugehen, seht, Leute laufen umher, andre kommen die Straße entlang zur Mission hinauf.«

Die Brüder begaben sich rasch zu einer Stelle, von wo aus sie nach dem entfernten Dorfe ausblicken konnten.

Es war wie Schwester Marie gesagt hatte; Flüchtlinge zerstreuten sich über die Felder oder wandten sich der Mission zu.

»Ah, die Fremden und Christenfeinde scheinen schon am Werke zu sein,« sagte Bruder Hermann.

Das andre Dorf lag noch in stillem Frieden da.

»Die Kinder sollen hier bleiben, Schwester Marie, auch über die Nacht,« befahl er kurz.

»Gut, Bruder – doch was geht dort vor?«

»Der Wolf ist in der Schafhürde.«

»Sie haben den Mut, Schwester Marie, der auch das Schwerste gottvertrauend erduldet, ich weiß es.«

Sie sah ihn starr fragend an.

»Die Tage der Trübsal brechen herein, Schwester, wir müssen uns rüsten, sie zu ertragen. Dort beginnt der Kampf gegen die Bekenner Christi, gegen die Fremden.«

»O, Gott verhüte es,« sagte sie und wurde bleich.

»Er wird es, wenn es sein Wille ist. Bruder Arnold, lassen Sie die Glocke auf der Kapelle läuten, daß unsre Arbeiter aus den Feldern zurückkehren. Lassen Sie alle Waffen, die wir haben, in das Hauptgebäude schaffen, auch Nahrungsmittel und Wasser. Sind die Leute aus den Feldern da, lassen Sie dort,« er deutete auf einen Zwischenraum zwischen zwei Gebäuden, »einen festen Verhau anlegen. Gute Hirten schützen die ihnen anvertraute Herde, wir wollen uns gegen die Wölfe wehren. Ich will jetzt hinaus und selbst sehen.«

Weitere Vorstellungen schnitt er durch eine Gebärde ab und schritt, seinen Stock ergreifend, kräftig dem entfernteren Dorfe zu. – Auch auf der Mission wurde es jetzt lebendig. Die chinesische Dienerschaft kam aus den Häusern und blickte angstvoll nach dem Dorfe hin. – Außer den beiden Missionaren und Schwester Marie war noch eine jüngere Schwester auf der Mission, die als Blindenlehrerin ausgebildet war, und der Verwalter, ein ostpreußischer Landmann, der die Feldwirtschaft unter sich hatte, mit Frau und Kindern.

Arnold ließ das Glöcklein der Kapelle läuten, doch schon kamen Arbeiter aus den Feldern zurück, auch Herr Waltrop, der Verwalter, erschien gleich darauf.

Der wackere Ostpreuße erschrak zwar nicht wenig, als ihm Arnold die Lage, in der sie sich augenscheinlich befanden, klar machte, doch wußte er sich bald zu fassen und gewann seine Kaltblütigkeit zurück.

Er ging in sein nahe gelegenes Häuschen, sah nach Weib und Kind und nahm sein Mausergewehr und seine Patrontasche an sich. Waltrop hatte beim ersten Regiment gedient und war Soldat durch und durch.

Arnold teilte ihm den Befehl Bruder Hermanns mit, den Verhau anzulegen und für jeden Fall alle Waffen, Munition, Nahrungsmittel und Wasser in das Hauptgebäude zu bringen.

Gleich darauf waren die Arbeiter in Tätigkeit, die Frauen sorgten für Verproviantierung des Hauses.

Von Zeit zu Zeit sah man besorgt nach Bruder Hermann aus, der noch immer kräftig durch die Felder hinschritt. Auch in dem der Mission nähergelegenen Dorfe wurde es lebendig und aufgeregte Leute traten daraus hervor.

Einige liefen auf Bruder Hermann zu, andre wandten sich nach der Mission.

»Es ist doch sehr gewagt von Bruder Hermann, unter diesen Umständen hinauszugehen. Er hielt es für Pflicht und glaubte, günstig einwirken zu können. «

»Sollten wir wirklich angegriffen werden, so ist es kaum eine Möglichkeit, die Mission zu verteidigen, Bruder Arnold, denn auf unsre chinesischen Arbeiter ist kein Verlaß, wenn es mannhafte Verteidigung gilt.«

»Aber ich hoffe, die Christen in den Dörfern werden auf unsre Seite treten, wenn ernstliche Gefahr droht.«

»Zuflucht werden sie bei uns suchen, wenn sie bedrängt werden, aber auf Hilfe baue ich nicht.«

»Wir wollen geduldig erwarten was geschieht, und uns so gut als es möglich ist zur Verteidigung rüsten.«

Einige der Frauen aus dem entfernteren Dorfe hatten die Mission erreicht; es waren Mütter, deren Kinder hier die Schule besuchten.

Auch sie erzählten, daß bewaffnete Männer gekommen seien, die dazu aufforderten, die Häuser der Christen zu plündern und die Fankweis totzuschlagen, so habe es der Kaiser befohlen.

Mit dem Plündern der Häuser der Christen hätten sie bereits begonnen und die Nachbarn dem teils müßig zugesehen, teils sich daran beteiligt. Die Leute sagten, daß die Christen die Kinder nur an sich lockten, um ihnen Blut abzuzapfen, das sie zu ihren Zaubermitteln brauchten, und ihnen zu gleichem Zwecke die Augen auszustechen.

»Glaubt ihr denn das?« fragte Arnold ernst. »Ihr, deren Kinder wir sorgsam hüten?«

»Nein, Bruder Ano, aber die Menschen sagen so viel Schlechtes. Wo sind unsre Kinder?« Die abergläubischen, eingeschüchterten Weiber waren erst beruhigt, als sie ihre Kinder wohlbehalten im Arm hatten.

»Wo sind eure Männer?«

»Sie retten unser Eigentum.«

»Wie viel der eingedrungenen Männer sind es denn?«

»Es sind nur drei, aber sie reden ganz schreckliche Dinge.«

»Haben sie Waffen?«

»Ja, Schwerter und Flinten.«

»Beruhigt euch und sucht euch ein Unterkommen hier in der Nähe.«

»O, was wird geschehen, Bruder Ano? Sie werden uns alle töten.«

»Habt ihr so wenig Vertrauen zu dem, der über den Wolken thront?«

Still schlichen jetzt die Weiber mit ihren Kindern von dannen.

Ein Blick nach dem Dorfe hin zeigte Arnold nicht nur, daß sein Amtsbruder bereits angelangt sein müsse, denn er sah ihn nicht mehr; nein, sein scharfes Auge erkannte, daß ein Zug bewaffneter Männer die Straße, die von Norden her in das Tal führte, herabkam.

Flüchtlinge waren noch immer in den Feldern, und kamen auf die Mission zu oder strebten, den Wald zu gewinnen. Einige führten Wagen und Pferde mit.

Der junge Missionar war angesichts der herandringenden bewaffneten Schar, die sicher nicht aus regulären Soldaten bestand, in großer Besorgnis um Bruder Hermann.

Jetzt nahten einige Männer und Frauen aus dem der Mission zunächst gelegenen Dorfe; sie brachten Vieh mit und zwei der Männer trugen alte, verrostete Flinten. Sie erklärten, sie wollten mit den Missionaren Freud und Leid tragen.

Arnold hieß sie herzlich willkommen. Auch sie hatten die Bande gesehen, die in das Tal herunterstieg, auch sie hielten sie für Räuber oder für Angehörige des Bundes der »Starken Hand«.

Auch von dem entfernten Dorfe kamen jetzt wiederum Flüchtlinge an, die Schutz suchten, Männer und Frauen.

Bruder Hermann hatte ihnen Mut zugesprochen. Aber wo war Bruder Hermann jetzt?

Er war ins Dorf gegangen, um mit den Leuten zu reden. Sie erzählten noch, daß Jo-fei, der doch Christ geworden sei, entsetzlich auf die Missionare und alle Christen schimpfe, daß er von Leuten, die heimlich Kinder schlachteten, nichts mehr wissen wolle, und reuevoll zu Fo zurückkehre. Die Missionare seien ganz schlechte Menschen, und man müsse sie totschlagen.

Arnold erkannte jetzt, daß die Leute vor dem entfernteren Dorfe zusammenliefen, und erblickte Bruder Hermanns hohe Gestalt.

Es schien ihm, als ob sich dort zwei Parteien einander gegenüber ständen – dann verschwand alles in einem dichten Knäuel.

Todesangst erfaßte ihn um den Bruder, der nicht der Mann war, leicht zurückzuweichen.

Er rief einem Arbeiter zu, ihm ein Pferd zu bringen; er war entschlossen, zu seinem Gefährten hinzueilen, ihm Hilfe zu bringen oder sein Los zu teilen.

Leute zerstreuten sich über das Feld nach allen Seiten. Einen einzelnen Reiter erkannte er, der auf die Mission zujagte – es war Bruder Hermann, auf der Flucht, hinter ihm her wurde geschossen, man sah den Pulverdampf, wenn man auch nicht den Knall vernahm.

Er forderte die Arbeiter und Landleute, die um ihn standen, auf, mit ihm Bruder Hermann entgegenzueilen.

Einige waren bereit, andre zögerten.

Waltrop wollte mit, aber Arnold verbot es, er sollte, wenn nötig, den Rückzug decken. Nun sah man auch Reiter, die den flüchtenden Missionar verfolgten.

Jetzt zögerte der junge Mann nicht länger. Er nahm ein Gewehr, einen guten Hinterlader, und händigte zwei andre den zuverlässigen Arbeitern der Mission aus, die damit umzugehen verstanden. Arnold selbst hatte ein halbes Jahr beim Alexanderregiment gedient und war dann beurlaubt worden, um als Glaubensbote auszuziehen; er verstand die Waffe zu handhaben.

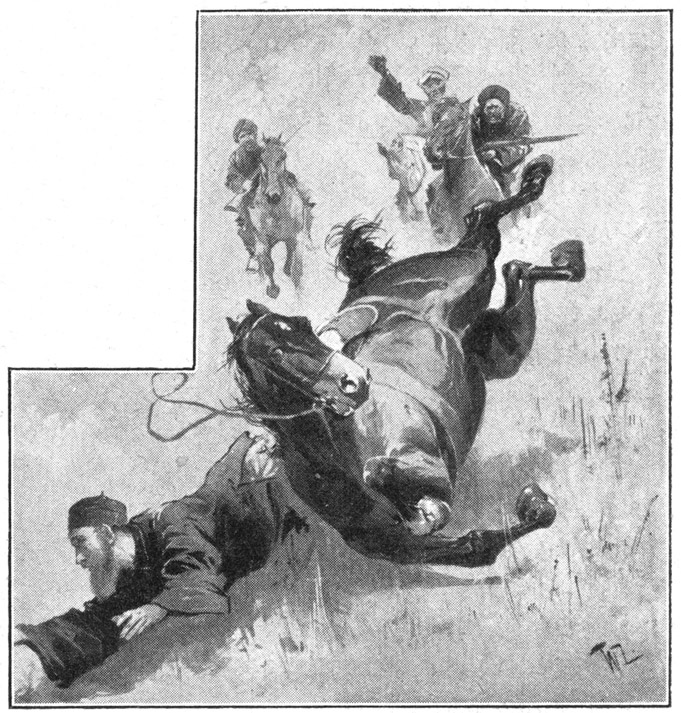

Zu seinem tiefen Schrecken sah Arnold, wie das Roß strauchelte.

Er bestieg jetzt das bereit gehaltene kleine Roß, befahl den Leuten, so rasch wie möglich ihm zu folgen, und ritt, was das Roß laufen wollte, Hermann entgegen.

Unterdes verteilte Waltrop noch einige Gewehre an die zurückbleibenden Männer.

Arnold war zwar kein besonders guter Reiter, saß aber doch fest auf dem kleinen breiten Gaule und trieb ihn zu größter Eile an.

Es war leicht zu erkennen, daß die Verfolger dem schlecht berittenen Bruder Hermann näher kamen; es waren Menschen, die rote Turbane trugen. Aber auch Arnold kam dem Verfolgten näher.

Zu seinem tiefen Schrecken sah Arnold, wie dessen Roß strauchelte und stürzend seinen Reiter ab warf.

Die wild aussehenden Verfolger jagten heran.

Da sprang Arnold, der vom Rücken seines Pferdes nicht schießen konnte und wollte, ab, riß das Gewehr an die Wange und feuerte eine Kugel über die Häupter der Verfolger hin.

Das machte diese stutzen und innehalten. Auch mußten sie wohl bemerken, daß Leute mit Gewehren von der Mission herzuliefen. Arnold ritt auf den gestürzten Bruder zu, der sich aber schon erhob, ehe er bei ihm war.

»Dank, lieber Bruder,« rief er ihm entgegen, »Sie kommen zur rechten Zeit. Seien Sie unbesorgt, mir ist nichts geschehen; ich bin glücklich gefallen.«

Die drei Leute mit den Turbanen hielten noch immer dort. Einer hatte eine Flinte und schoß auf die beiden Missionare. Doch die Kugel ging weit fehl, und zugleich überschlug sich sein durch den Schuß erschrecktes Tier mit ihm.

»Schießen Sie, Arnold, Sie sind ja ein sicherer Schütze, suchen Sie eins der Pferde zu treffen, wir müssen unsern Feinden Respekt vor unsrer Treffsicherheit einflößen.«

Die beturbanten Reiter hielten in etwa zweihundert Schritt Entfernung.

Arnold hob das Gewehr und schoß.

Er traf ein Pferd, das sofort zusammenbrach, die Kugel mußte aber durch den Körper des Tieres gegangen sein und das Bein des Reiters jenseits verletzt haben, denn der Mensch schrie entsetzlich auf.

Der dritte jagte jetzt davon, der, dessen Pferd sich überschlagen hatte, hinkte ihm nach, der Getroffene blieb liegen. Furchtlos ging Bruder Hermann auf ihn zu. Arnold machte darauf aufmerksam, daß ein starker Haufe von dem entfernteren Dorfe her anrückte. Aber auch die Leute von der Mission waren nahe.

»Sie werden sich nicht vor unsre Flinten wagen, ich will mit dem Manne reden.«

Der Bursche, dessen Bein gelähmt war, lag ruhig und starrte die beiden sich um ihn bemühenden Geistlichen mit halb tückischen, halb ängstlichen Blicken an.

»Warum strebst du nach unsrem Leben?« fragte ihn Bruder Hermann. »Was haben wir dir zuleide getan?«

»Was fragst du? Die Fankweis müssen sterben,« sagte trotzig der Mann, »doch jetzt bin ich in deiner Gewalt, mach's kurz, töte mich.« Er schien in der Tat mit einer finsteren Ergebung den Todesstreich zu erwarten.

»Nein, mein Freund,« sagte Bruder Hermann sanft, »das verbietet uns unser Gott. Ich würde dich mit mir nehmen und deine Wunde heilen, wenn nicht dort deine Freunde kämen, die uns Arges sinnen, denn Gott befiehlt uns, Böses mit Gutem zu vergelten. Behalte dein Leben und denke ferner besser von denen, die euch den Heiland verkündigen. Kommen Sie, Bruder, seine Genossen mögen ihn pflegen.«

Sie wandten sich und gingen der Mission zu.

Der am Boden liegende Mann sah ihnen mit einem Blicke nach, in dem sich Staunen, Freude mit Bewunderung zu mischen schienen.

Schon begrüßten die Leute aus der Mission den geretteten Bruder. Die Feinde hielten angesichts der Gewehre und der furchtlosen Haltung der Missionare in einiger Entfernung und trauten sich nicht näher.

Arnold fing sein Pferd ein, und alle gingen zur Mission zurück.

Auf dem Wege berichtete Bruder Hermann, daß er vergeblich seine Beredsamkeit an dem heidnischen Teile der Bewohner des Dorfes versucht habe, die, von Haß gegen ihre christlichen Nachbarn beseelt und aufgehetzt von den blutgierigen Fremden, bereits angefangen hatten, die Häuser der Christen zu plündern und deren Bewohner zu verjagen. Die »Boxer« seien endlich mit Waffen auf ihn los gegangen, und nur mit genauer Not und durch die Unterstützung eines Mannes, der ihm das Pferd gab, sei er dem Tode entronnen. Alle Christen seien entsetzt geflohen. Auch er berichtete von den Verleumdungen und Hetzereien des elenden Jo-fei, die nicht wenig dazu beigetragen hätten, die Heiden zu erregen.

Als sie gleich darauf die Mission erreichten, fanden sie zahlreiche Flüchtlinge aus beiden Dörfern vor, und die Letztangekommenen wußten zu erzählen, daß viele grausame Krieger gekommen seien, die auf dem Wege nach Peking wären und alle Fankweis und alle eingeborenen Christen umbrächten.

Die Aufregung unter den zahlreichen Flüchtlingen war groß.

Bruder Hermann, der sich eines bedeutenden Einflusses auf seine Pfarrkinder erfreute, beruhigte sie.

Unter seiner Leitung wurden nun die Verteidigungsmaßregeln vervollständigt und Waffen ausgeteilt.

Alle Verteidigung wurde auf das massive Hauptgebäude konzentriert, das auch den Menschen Schutz bieten sollte für den Fall eines Angriffs.

Der Chinesenhaufe hielt in einiger Entfernung im Felde, ohne bis jetzt Miene zu machen, gegen die Mission feindlich vorzugehen.

Bei einem ernstlichen Angriffe von seiten zahlreicher Angreifer war die Lage der in der Mission zusammengedrängten Menschen ganz hoffnungslos. Außerdem war es fraglich, ob die chinesischen Christen überhaupt energischen Widerstand leisten würden, die Leute waren ängstlich und friedlich.

Das alles wußten die Missionare.

Dennoch trafen sie mit Umsicht alle gebotenen und möglichen Vorsichtsmaßregeln.

Ihre Hoffnung bestand darin, daß die in das Tal gedrungene fremde Bande, wenn sie gewahrte, daß die Mission nur durch blutigen Kampf zu gewinnen sei, abziehen werde.

An Flucht war mit Weibern und Kindern gar nicht zu denken. Die einzige Zuflucht hätte das Gebirge geboten, doch das war nicht leicht zu erreichen, und da es nur von Hirten spärlich bewohnt wurde, waren keine Mittel dort vorhanden, um die Flüchtlinge zu erhalten.

Doch die Brüder machten sich in ihrem festen Gottvertrauen wenig Sorge um die Zukunft.

Droben wachte einer für alle, und hatte der bestimmt, daß sie in seinem Dienste sterben sollten, so beugten sie sich demütig seinem Willen.

Doch diese Ergebung hinderte sie keineswegs, alle denkbaren Vorsichtsmaßregeln zu treffen, um ihr und das Leben der ihnen anvertrauten Wesen zu retten. Auch hielten sie es nicht für dem Willen des Höchsten zuwider, in der Verteidigung die Waffe gegen mordlustige Gesellen zu führen. Beide waren Männer.

Die Boxerbande hatte auch einige Unterstützung aus den Dörfern erhalten, obgleich die Mehrzahl von deren Bewohnern sich scheute, an einem Angriff auf die Mission teilzunehmen, die doch viel Gutes gebracht hatte. Die Leute lebten in zu naher Verbindung mit der Mission, um ernstlich an den Kindermord oder die Blendung zu glauben. Andre aber benützten die Gelegenheit, sich auf Kosten ihrer Nachbarn zu bereichern. Zu diesen gehörte der brave Jo-fei, der vom Christentum nichts mehr wissen mochte, seit die Missionare ihm nicht helfen wollten, seinen Gläubiger zu betrügen, und er gerade erzählte die schauderhaftesten Dinge von den Missionaren.

Die Boxer und ihr Anhang, es mochten im ganzen vielleicht hundert Mann sein, waren der Mission nähergekommen und hatten in einem Bogen eine gedeckte Stellung eingenommen.

Verfügten sie über eine genügende Zahl von weittragenden Gewehren, besaßen sie den Mut zu einem entschlossenen Angriff, so war die Mission verloren, denn sie war schwer zu verteidigen. Die Kinder, die die Missionsschule besuchten, wie die blinden Kinder hatte man in dem Hauptgebäude untergebracht, und die beiden Schwestern waren eifrig um sie besorgt.

Auf eine energische Unterstützung von seiten der chinesischen Christen war nicht zu rechnen, sie verstanden nicht mit Feuergewehren umzugehen und besaßen nur den Mut des Duldens.

Einige aber, wie Wu-ti, waren entschlossen und auch geschickt zur Verteidigung.

Die Angreifer hatten mit großer Vorsicht sich näher und näher an die Mission herangeschoben, denn die Präzisionsgewehre der Verteidiger flößten ihnen Respekt ein, aber ihre Stellung war bedrohlich geworden.

Die Brüder Hermann und Arnold standen mit Waltrop, dem Verwalter, zusammen und blickten auf die Angreifer hernieder.

»Ich fürchte nicht die Flinten und Schwerter dieser Menschen,« sagte Waltrop, »gegen die können wir uns noch allenfalls wehren, denn im Handgemenge werden unsre Chinesen ihren Mann stehen, ich fürchte die Nacht und das Feuer.«

»Das Hauptgebäude ist glücklicherweise massiv, auch haben wir den Brunnen dort. Wir stehen in Gottes Hand und müssen ertragen, was kommt. Ich habe den Gedanken erwogen, einen Brief an den Tschifu zu senden, er ist uns wohlgesinnt und wird helfen, wenn er kann, aber wer soll ihn überbringen?

»Unter den Chinesen findet sich wohl ein Mann, der die Botschaft übernimmt, aber wir dürfen ihn erst nach Dunkelwerden absenden.«

»So sei es. Der Tschifu muß wenigstens erfahren, was hier vorgeht, denn daß er mit dem Gesindel draußen einverstanden ist, glaube ich nimmermehr.«

Draußen tauchte eine Frauengestalt vor ihnen auf, die, ein Kind auf dem Arm, in Hast auf die Mission zulief, hinter ihr waren verfolgend einige rotbeturbante Chinesen sichtbar.

»Es ist Tan-ki,« sagte Hermann, »ein gutes Weib und eine echte Christin, wir dürfen sie nicht in die Hände der Unmenschen fallen lassen.«

Ohne sich zu besinnen, trat er ins Freie, um dem in Todesangst flüchtenden Weibe entgegenzugehen, und stand draußen, ehe ihn die andern nur verhindern konnten.

»Hierher, Tan-ki!« schrie er der gehetzten Frau entgegen. »Zurück ihr da – laßt ab, sofern ihr Menschen seid!«

Einige Schüsse wurden abgefeuert, doch weder trafen sie, noch erschreckten sie den Missionar.

Schon war die Frau nahe – und die Verfolger begannen zu zögern.

Da erschien hinter einem Erdaufwurf das tückische Gesicht Jo-feis und ein Flintenlauf.

»Wahr dich, Bruder!« schrie Arnold in Todesangst und lief hinaus; da krachte der Schuß aus dem Gewehre des Elenden – Hermann, der nur der Verfolgten entgegengeblickt hatte, wankte – und sank in die Arme Arnolds.

Ein Hohnruf des Chinesen – ein Seufzer Bruder Hermanns, Schüsse, Geschrei von den Belagerern her – und Arnold erkannte, daß er einen Toten im Arm hielt.

Da blitzte die Flinte Waltrops auf, und Jo-fei sprang mit einem gellenden Schrei empor, um schwer aus das Gesicht niederzustürzen.

Er hatte sich seines Triumphes nicht lange erfreut.

Ein zweiter Schuß des ehemaligen Musketiers und einer von den Verfolgern der Frau brach zusammen.

Die Frau war da – schon flog die Patronenhülse Waltrops heraus.

Wu-ti sprang hinaus, und während er und Arnold den entseelten Bruder hereintrugen, krachte Waltrops Hinterlader zum dritten Male.

Das alles vollzog sich so rasch, daß noch niemand zur Besinnung gekommen war, als die Leiche des Missionars da lag, wo er kurz zuvor in frischem Leben gestanden hatte.

Arnold war wie betäubt von dem furchtbaren Schlage.

Die wenigen bewaffneten Chinesen kamen mutig herbeigelaufen und feuerten hinaus, wenn ihr Schießen auch weiter keinen Zweck hatte, als einen Ansturm der Feinde zurückzuhalten. Die andern drängten sich zitternd vor dem Hauptgebäude zusammen und sahen mit scheuen Blicken herüber.

Die Schwestern kamen aus dem Hause, schon war die Unheilskunde dort hineingedrungen, und ihnen folgte die blinde Mi-hei.

Groß war das Entsetzen, groß das Leid.

»O, o, ist Vater Hema tot?« – jammerte das blinde Mädchen – »o, er war gut – o, guter Vater Hema!«

Die Schwestern weinten bittere Tränen, auch die chinesischen Weiber; alle hatten den mannhaften Glaubensboten, der so lange unter ihnen gelebt und als echter Christ gewirkt hatte, lieb.

Man trug den Leichnam ins Haus und bahrte ihn so gut als möglich auf.

Bruder Hermanns Antlitz sah unendlich friedlich aus.

Tief ergriffen von dem jähen Ende des verehrten Mannes drückte Arnold ihm die Augen zu und betete still an seiner Leiche.

Aber die Sorge der Stunde rief ihn hinaus in die rauhe Wirklichkeit. Alle, die im Zimmer anwesend waren, folgten ihm, nur die blinde Mi-hei blieb zu den Füßen des toten Mannes sitzen.

»Ich will bei ihm wachen, Vater Ano, er war gut.«

Draußen fand Arnold die zur Mission geflüchteten Frauen zusammenstehen und einige ihrer Männer.

Lautes Wehklagen erhob sich.

»O, du willst uns verlassen, Vater Ano?« jammerten die Weiber. »O geh nicht von uns, was sollen wir ohne dich beginnen?«

»Ich euch verlassen?« sagte der Jüngling. »Nein. Ein guter Hirte bleibt bei seiner Herde. Ich lebe und sterbe mit euch, wie Gott es will.«

Da stürzten die Weiber auf ihn zu, einige umklammerten, sich niederwerfend, seine Kniee, andre küßten ihm dankend die Hände.

»Was tut ihr? Ich erfülle nur meine Pflicht. Seid getrost, meine Lieben, droben lebt einer, der unsrer Feinde Wüten zum Spotte machen kann; vertraut auf ihn im Leben wie im Tode.«

Waltrop kam und flüsterte ihm mit tiefernster Miene zu: »Der Feind bekommt Zuzug, Bruder Arnold, seht hinaus.«

Er leitete Arnolds Blick, eine Schar von mehr als hundert wildaussehenden Männern zog von dem Dorfe heran, um die Angreifer zu verstärken.

Das war schreckenerregend.

Bisher war noch Verteidigung möglich gewesen, jetzt nicht mehr.

»So kommt auch unsre letzte Stunde.«

»Bruder Arnold,« sagte Waltrop beklommen, »ich habe Weib und Kinder, Ihr müßt mir es nicht verargen, wenn ich sie zu retten suche. Die Dunkelheit bricht bald herein, dann will ich versuchen, mit ihnen den Wald zu gewinnen. Ich kann nicht meine Frau, kann nicht meine Kleinen den Mordbuben überliefern. Wär' ich allein, wahrlich, ich dächte nicht daran, zu flüchten.«

»Tut, was Ihr für das beste haltet, Waltrop, ich tadle Euch nicht darum.«

»Kommt mit, Bruder. Wir Weißen werden rettungslos abgeschlachtet, mit den Eingeborenen werden die dort Erbarmen haben.«

»Geht, sucht Euch und die Euren zu retten; wollen die Schwestern mit Euch gehen, geht in Gottes Namen, ich gehöre zu meinen Pfarrkindern,« sagte der junge Priester sanft. »Fordert die Schwestern auf, ich will Euren Rückzug decken.«

Beide Schwestern aber erklärten, bei ihren Pflegekindern ausharren zu wollen.

Da wurde Waltrop, der ein herzhafter, ehrenwerter Mann war, wieder schwankend, aber der Gedanke an seine Kinder siegte, er wollte sie dem Mordstahl der Chinesen entreißen.

Schon neigte sich die Sonne zum Untergange, als eine allgemeine Angriffsbewegung bei den Feinden erkennbar wurde.

Sich deckend und dazwischen feuernd kamen sie näher; nur wenige Flinten antworteten dem Feuer der Angreifer.

Entschlossen riß jetzt Arnold selbst die Flinte an die Wange und feuerte.

Wu-ti, der sich sehr brav hielt, hatte die in der Mission befindlichen Leute, die keine Flinten hatten, so gut als möglich mit Heugabeln, Äxten, Hämmern, Sensen bewaffnet und sie da aufgestellt, wo sie verzweifelten Widerstand leisten konnten, wenn ein Sturm versucht wurde.

Unter wildem Geheul brachen jetzt die Angreifer hinter ihrer Deckung hervor.

Die Schwestern lagen mit den Kleinen und den blinden Kindern auf den Knieen und beteten.

Es war erkennbar, daß jetzt der Angriff einheitlich und energisch geleitet wurde.

Trotzdem einige Kugeln aus der Mission trafen, rückten die Feinde stetig vor.

Schon hatten auch deren Kugeln, obwohl sie schlecht gezielt waren, einige Verwundungen veranlaßt und einen der chinesischen Landleute getötet.

Um Arnold waren die Geschosse herumgeflogen, doch er achtete ihrer nicht.

Die Feinde waren bis auf hundert Schritte der Umzäunung der Mission genaht und hatten hinter einer Erdanschwellung in zwei Abteilungen Aufstellung genommen; in jedem Augenblick war der Sturm zu erwarten. Arnold, der zwar bleich, aber entschlossen aussah, ging ruhig umher und ermahnte die Flintenträger, ohne Übereilung und sicher zu schießen.

Von Waltrop war nichts zu gewahren, er mochte wohl Vorbereitungen für seine Flucht treffen.

Schon sank die Sonne hinab.

Unter wildem Geheule brachen jetzt die Angreifer hinter ihrer Deckung in zwei dichten Haufen hervor. Da erschien auch Waltrop wieder, die Büchse in der Hand: »Mag's gehen, wie Gott will,« sagte er, »ich will mit Euch fechten.«

Arnold drückte ihm nur stumm die Hand.

Alle Flinten auf der Mission entluden sich fast gleichzeitig, und kein Schuß verfehlte in den dichten Haufen seine Wirkung.

Dies brachte eine kurze Stockung im Ansturm hervor, besonders da einer der Führer gefallen war. Dann aber begann das Vordrängen unter wildem Geheule von neuem. Das Ende war da.

Ha! Was war das?

Von der Seite her fallen draußen Schüsse in den Haufen, folgen sich mit großer Schnelligkeit.

Ein »Hurra!« dringt zu Arnolds Ohr – er traut seinen Sinnen nicht.

Die Chinesen, durch den überraschenden Flankenangriff verwirrt, erschreckt, reißen aus, Schüsse krachen ihnen nach aus der Mission, von der Stelle, wo das Feuer draußen kam, fünf Männer stürmen auf die Mission zu – »Aufgemacht!« ruft eine Stimme – in deutscher Sprache, Arnold zuckt es durchs Herz – »Freunde kommen« – und gleich darauf liegt er halb betäubt, stumm vor Überraschung und jäh auflodernder Freude an der Brust seines Bruders.

Auch der kann nicht sprechen – auch er ist zu sehr bewegt.

»So,« sagt eine Stimme, »di Chinesers hewwen all ähr Teil kregen, wi sin all do. Wenn ick nur en beeten tau eeten kregen künt, ick heww en bannigen Appetit.«

Dies löste den Bann von dem Herzen der Brüder.

»Erich, Erich – welch ein Wunder!«

»Mein Arnold, mein Arnold!« schluchzte der reckenhafte Steuermann, bei dem jetzt die furchtbare Aufregung der letzten Stunden zum Durchbruch kam, und die Tränen entstürzten unaufhaltsam seinen Augen.

Aber es war nicht Zeit, innigen Herzensgefühlen Raum zu gönnen.

Die Chinesen, im ersten Augenblick durch einen überraschenden Angriff eingeschüchtert, hatten genau erkannt, wie gering die Zahl derer war, die den Eingeschlossenen Hilfe brachten, und waren durch ihre schweren Verluste umsomehr auf das äußerste erbittert.