|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am anderen Morgen suchte Erich den »Wittekind« auf, frühstückte mit dem Kapitän, schlenderte dann den Peiho entlang und fand sich endlich, mit erneutem Interesse auf das fremdartige Treiben, das ihn umgab, achtend, in der Chinesenstadt. Er sah den Handwerkern und Kaufleuten zu, hörte in den Verkaufsläden mit lautem Geschrei um die Waren feilschen, beobachtete das Treiben in den engen, von niedrigen Häusern eingefaßten Gassen und gelangte endlich auf einen Platz, dessen Mitte eine Pagode entstieg, die sich, Dach auf Dach häufend, kühn erhob, in bunten Farben prangend.

Es mußte irgend eine Feier stattfinden, denn er sah die untere Halle des Tempels mit Menschen gefüllt, sah sie beleuchtet, und ein scharfer Duft von Weihrauch machte sich bemerkbar. So gerne er eine solche Feier mitangesehen hätte, wagte er, allein wie er war und der Sprache nicht mächtig, doch nicht näher zu treten, um nicht Anstoß zu erregen, und ging weiter.

Ein Trupp bewaffneter Leute begegnete ihm, in denen unschwer Soldaten zu erkennen waren. Die Leute trugen eine dickwattierte Jacke, eine bis an das Knie reichende Hose und, wie er alsbald herausfand, Musketen von beträchtlichem Alter, Perkussionsgewehre, ja selbst noch solche mit Feuersteinschlössern. Keinem dieser Krieger, deren Physiognomien wenig vertrauenerweckend waren, fehlte der Schirm, der für Sonnenschein und Regen dienen mußte.

Waren sie gleich einigermaßen uniformiert, die Gestalten kräftig, so machten doch die unregelmäßige Bewaffnung, das unordentliche Einhertrotten und vor allem der Schirm auf Erich Gerhardt einen komischen Eindruck, der auch durch die Worte, die dem Seemann von diesen Kriegern zugerufen wurden und die entschieden keine Freundlichkeiten bedeuteten, nicht beeinträchtigt ward. Dennoch veranlaßte ihn diese Begegnung, den Rückweg anzutreten, den er bei der Unmöglichkeit, diesen zu erfragen, nach dem Kompaß, den er an seiner Uhrkette trug, bestimmte.

Nachdem er sich langsam durch eine mit Menschen gefüllte Gasse bewegt hatte, wo man ihm nur widerwillig Platz machte, betrat er einen freien Platz, dessen Mitte ein kleines tempelartiges Gebäude zierte.

Doch mehr als dieses nahm eine Zusammenrottung von Leuten und wüstes Geschrei seine Aufmerksamkeit in Anspruch.

Was da vorging, konnte er sich nicht enträtseln. Er sah einen von den kleinen Wagen vor sich, wie sie von Kulis gezogen werden, um Personen zu befördern. In diesem Wagen saßen zwei junge Chinesinnen, Kinder von zwölf bis vierzehn Jahren, die in Todesangst auf die den Wagen umdrängende, schreiende Menge hinsahen.

Schon wollte Erich sich zurückziehen, denn es gibt nichts Unheimlicheres, als in einer fremden Stadt und besonders noch unter einem so fremdartigen Volke von leidenschaftlichen Lauten umtost zu werden, die man nicht versteht.

Da mußte ihn eines der beiden Mädchen erblickt haben, denn er hörte deutlich die englischen Worte von dem unfern stehenden Wagen herklingen: » Help me, Sir! Help me!« und sah in die flehenden dunklen Augen des Kindes.

Mit dem Ungestüm und der Furchtlosigkeit, die ihm eigen waren, schritt er sofort auf den Wagen zu, ein halbes Dutzend der schreienden und gestikulierenden Zopfträger nicht gerade sanft beiseite stoßend. Gleich darauf stand er neben dem zweiräderigen Gefährt.

» What do you want, Miss?« fragte er rasch, bekam aber nur die angstvoll hervorgestoßenen Worte zu hören: » Help me, they killed us – the little dog –«

Jetzt sah Erich einen hochgewachsenen Chinesen, der einen kleinen Hund in der Hand hochhielt, der erschlagen schien, denn er war blutig und schien eben in Todeszuckungen zu verenden.

Als Gerhardt so energisch vortrat, wichen die Chinesen zurück, um gleich darauf aber wieder vorzudrängen und ihn mit wütenden Blicken anzustarren. Laut brüllte der Mann, der den toten Hund hielt, und trat auf Erich zu, mit zorniger Gebärde bald auf das Tier, bald auf die beiden Mädchen deutend.

Das alles kam so rasch und überraschend, die ganze Situation, der Wagen mit den ängstlichen Mädchen, der schimpfende Mann mit dem toten Hund, die gelben Mongolengesichter ringsum, deren dunkle Augen zornig blitzten, war so verblüffend, daß Gerhardt nicht wußte, was er tun sollte. Dazu kam das Geschrei in der ihm unverständlichen Sprache. Daß er in dringender Gefahr sei, kam ihm nicht zum Bewußtsein. Als jetzt der große Mann mit einem gellenden Laut ihm den toten Hund auf die Füße schleuderte, versetzte Erich dem Chinesen einen Faustschlag ins Gesicht, der, mit der Kraft des Zornes geführt, den Burschen augenblicklich niederstreckte. Die anderen wichen entsetzt zurück, und es gab Raum um Gerhardt. Aber immer mehr Gesindel lief herbei, und unter Gebrüll drangen die Nächsten, von denen einige Messer in den Händen hatten, vor. Da zog Gerhardt den Revolver, den er vorsorglich eingesteckt hatte. Als die glänzende Waffe erschien und im Sonnenlicht blitzte, wichen die Chinesen, die sie und ihre Wirkung wohl kennen mußten, in wilder Panik zurück. Doch umso kecker schrieen die hinten Stehenden. Gerhardt begann jetzt einzusehen, daß er sich in einer sehr gefährlichen Lage befand. Er sah sich nach den beiden Mädchen um – sie hatten sich aneinander geschmiegt und blickten wie verschüchterte Vögelchen auf die schreiende Menschenmenge. Von einer Seite des Platzes her verstärkte sich das Geschrei noch, und aller Augen wandten sich dorthin. Gerhardt erblickte eine Sänfte und wild geschwungene Bambusstöcke, die auf die Köpfe der Chinesen niedersausten. Augenblicklich gab es Raum, und die Menge begann sich in die auf den Platz mündenden Gäßchen zurückzuziehen. Auch der große Mann, den Gerhardt niedergeschlagen hatte, schlich sich eilig davon. Gleich darauf hielt die Sänfte, die eine Person von Ansehen bergen mußte. Vor den Bambusstöcken der Begleiter der Sänfte hielt sich alles in respektvoller Entfernung. Gerhardt sah einen in Seide gekleideten Chinesen vor sich, dessen Gesicht Klugheit und Energie verriet. Die Augen des Mannes ruhten einen Augenblick auf Erich, dann wandte er sich an die Mädchen und wechselte mit ihnen einige Worte in chinesischer Sprache.

Gerhardt drohte mit dem Revolver.

Von der anderen Seite her eilte ein älterer Mann herbei, dem einige Diener folgten. Der grüßte ehrerbietig den Herrn in der Sänfte und wandte sich dann zu den Mädchen, die bei seinem Anblick große Freude zeigten.

Während er rasch mit diesen Worte tauschte und sich dann wieder an den Besitzer der Sänfte wandte, sah Gerhardt mit größerer Ruhe um sich.

Der drohende Volkshaufe hielt sich eingeschüchtert in gemessener Entfernung. Der Mann in der Sänfte verharrte in ruhigem Schweigen, während der alte, prächtig nach chinesischer Weise gekleidete Herr mit den beiden jungen Damen sprach.

Blicke, die von diesem und von den Kindern auf ihn gerichtet wurden, ließen ihn erkennen, daß von ihm die Rede war.

Endlich wandte sich der alte Chinese in dem den Hafenstädten eigentümlichen Sprachgemisch, das indessen ein des Englischen Kundiger leicht versteht, an Gerhardt und sagte ihm Dank für den Beistand, den er seinen Töchtern geleistet. Dann stellte er ihn dem Beamten vor. Gerhardt nannte seinen Namen und fügte hinzu, daß er ein deutscher Seemann sei.

Nach einigen zwischen den Chinesen noch gewechselten Worten grüßte der Beamte und ließ sich hinwegtragen. Doch blieben zwei seiner Begleiter zum Schutze der Angegriffenen zurück. Die davongelaufenen Kulis, die den Wagen, in dem die jungen Mädchen saßen, gezogen hatten, waren wieder zur Stelle, und auf des alten Herrn Wink zogen sie ihn davon, geleitet von den gefürchteten Bambusträgern des Gehilfen des Taotais, die rücksichtslos durch das Gedränge Bahn brachen.

Dennoch gewahrte Gerhardt, daß er und selbst auch seine chinesischen Begleiter mit haßerfüllten Blicken angesehen wurden, und mehrmals vernahm er das Wort »Fankwei«.

Als sie sich dem Rande der Chinesenstadt näherten, wo das Gedränge abnahm, sagte der neben ihm gehende Herr: »Sie haben meine Kinder aus großer Gefahr errettet, Sir, und ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Meine Tochter Lo-ti hatte unvorsichtigerweise ihren kleinen Hund, den ihr eine englische Dame geschenkt hat, mitlaufen lassen, als sich die Kinder zu einem Besuche in der Stadt anschickten. Das Tier lief über den dem Buddha geheiligten Platz, was bei den Anhängern dieser Lehre als große Entweihung gilt, und entfesselte so die Wut des Pöbels gegen meine Kinder. Es war ein Glück, daß La-ho-sing, der erste Gehilfe des Taotais, kam, sonst wären wir alle Opfer der Volkswut geworden.«

Er nannte dann seinen Namen, Fung-tu, und fügte hinzu, daß er in früheren Jahren als Kaufmann in Tientsin ansässig gewesen sei und mit den Europäern Handel getrieben habe, jetzt aber in Peking lebe. Er weile zur Zeit nur in Tientsin, um Verwandte und Freunde zu besuchen. Er sei ein Freund europäischer Bildung und habe seinen Töchtern eine Engländerin als Erzieherin gehalten.

Als ihm Gerhardt den Namen seines Gastfreundes Hellmuth nannte, zeigte es sich, daß er diesen seit Jahren kannte, und war seines Lobes voll, wie er sich auch über die Deutschen anerkennend aussprach. Er gab dann Gerhardt seine Visitenkarte, ein längliches Stück rotes Papier mit einigen chinesischen Schriftzeichen bedeckt, und nahm ihm das Versprechen ab, ihn zu besuchen, aber bald, da er Tientsin in den nächsten Tagen verlasse, um nach Peking zurückzukehren.

Erich Gerhardt versprach das.

Da jetzt die Fremdenkolonie nahe war, verabschiedete sich Fung-tu mit wiederholtem Danke von dem deutschen Jüngling.

Die beiden Mädchen reichten ihm die kleinen Hände, und Lo-ti, die ältere, sprach in ganz gutem Englisch auch ihren Dank aus und die Hoffnung, ihren Retter noch einmal zu sehen, ehe sie Tientsin verließen.

Dann trennten sie sich.

Als Erich Gerhardt gleich darauf Herrn Hellmuth sein Abenteuer erzählte, geriet der alte Herr in nicht geringe Erregung und ersparte seinem Gaste nicht die Vorwürfe, die sein Eindringen in die Chinesenstadt ohne landeskundigen Begleiter herausforderten. Stolz war er aber doch auf die männliche Haltung des jungen Seemannes und vernahm mit Interesse, wem Gerhardt einen Dienst erwiesen habe.

»O ja, ich kenne Fung-tu gut,« sagte er, »er war mir einst ein ehrenwerter Geschäftsfreund und einer von den wenigen Chinesen, die den Vorteil europäischer Zivilisation einzusehen vermochten. Es freut mich, seine Bekanntschaft zu erneuern. Den ganzen Vorgang muß indessen alsbald der Konsul erfahren, denn diese Haltung des Pöbels einem Europäer gegenüber ist sehr bedenklich. Ich sage es den Leuten immer, es gärt unter den Chinesen gegen uns, die Boxer sind überall tätig und hetzen das Volk auf, aber niemand will mir glauben, und doch kenne ich die Chinesen besser als irgend einer hier.«

»Aber sollte die Anwesenheit der Kriegsschiffe nicht einschüchternd auf die mit uns Europäern unzufriedenen Elemente wirken?«

»Bah, was machen sich die aus unseren Kriegsschiffen? Die großen Panzer müssen auf der Außenreede bleiben, ihres Tiefgangs wegen, und die Forts scheinen ihnen genügenden Schutz gegen die im Flusse liegenden Kanonenboote zu gewähren.

»Ich will wünschen, daß ich unrecht habe, aber mir scheint unter den Chinesen Gewitterluft zu herrschen, die leicht zu einem Ausbruch kommen kann. Wir müssen dem Taotai und seinem ersten Gehilfen La-ho-sing Besuche machen und uns bedanken. Fung-tu, der ein sehr reicher Mann ist, wird das ja auch tun. Sie müssen den Alten natürlich aufsuchen und werden dabei Gelegenheit haben, ein vornehmes chinesisches Heim zu sehen.«

Noch an demselben Tage trafen zwei prachtvolle chinesische Vasen bei Hellmuth als Geschenk für Gerhardt ein, die von einigen höflichen Zeilen begleitet waren, die den Dank des Kaufmanns Fung-tu und die Einladung, sein Haus zu beehren, wiederholten.

Herr Hellmuth taxierte den Wert des Geschenkes auf mindestens fünftausend Mark. Als Erich Bedenken aussprach, ein so wertvolles Geschenk für eine einfache Handlung gebotener Ritterlichkeit anzunehmen, sagte Hellmuth: »Sie würden Fung-tu durch eine Weigerung tödlich beleidigen. Nehmen Sie die Vasen nur ruhig an, der Alte ist Millionär, und Sie haben ihm einen Dienst erwiesen, bei dem Sie Tollkopf leicht das Leben hätten einbüßen können.«

Gerhardt mußte sich trotz alles Widerstrebens füglich doch dazu entschließen.

Gegen Abend ging er zum Hafen hinab, um den Kapitän aufzusuchen und sich nach dem Zustande des »Wittekind« zu erkundigen.

Er traf seinen Vorgesetzten in sehr verdrießlicher Stimmung an, denn es ging mit der Reparatur des Schiffes nur langsam vorwärts, da es an Arbeitskräften mangelte. Die Ladung war indessen glücklich gelöscht, sie war durch das in den Raum eingedrungene Wasser nur wenig beschädigt worden.

Als Gerhardt am Ufer des Peiho zurückschlenderte, begegnete ihm ein Europäer, der mit aufgeschlagenem Rockkragen und in die Augen gedrücktem Filzhut rasch an ihm vorüberging. Gleich darauf traf er auf zwei Herren, die sich in deutscher Sprache unterhielten.

»Ich setze meinen Kopf zum Pfande,« sagte der eine, »es war der Bankier Maier, den die Berliner Polizei nun seit so vielen Jahren vergeblich sucht.«

»Aber wie wollen Sie denn den Mann nach so langer Zeit wiedererkennen, Maibach, das ist doch kaum denkbar.«

Erich Gerhardt horchte bei dem Namen Maier, der eine so unheilvolle Bedeutung für seine Familie hatte, auf und ging langsamer, auch achteten die Redenden auf den ihnen begegnenden Seemann nicht.

»Ich habe als Junge dem Menschen gegenüber gewohnt, in der Jägerstraße, und erkannte ihn, trotzdem er jetzt keinen Bart trägt, wieder; er hat ein Gesicht, das sich nicht so leicht vergißt.«

»Das wäre ja dann ein Fang für unsere Polizei. Lassen Sie uns dem Menschen nachgehen.«

»Wäre ganz vergeblich; der kennt Tientsin jedenfalls besser als wir; auch beginnt es bereits dunkel zu werden.«

Erich Gerhardt trat jetzt auf die beiden Herren zu, grüßte, stellte sich vor und erklärte ihnen kurz, welches Interesse ihm der Name Maier abgenötigt und welches Unglück der Träger dieses Namens auch über seine Familie gebracht habe. Er sah zwei junge, elegant gekleidete Leute vor sich, die, wie er später erfuhr, in verschiedenen Handelshäusern angestellt waren. Beide waren Berliner, doch gehörte Herr Wilke einem englischen Hause an, während Herr Maibach in Diensten einer großen deutschen Firma stand. Sie erwiderten mit landsmannschaftlicher Herzlichkeit Gerhardts Gruß und hörten mit Teilnahme, in welchen Beziehungen er zu dem so lange vergeblich gesuchten Maier stand.

Maibach blieb bei seiner Behauptung, daß der ihnen Begegnende Maier gewesen sei.

»Jedenfalls,« sagte er, »mache ich morgen unserem Konsul Mitteilung von meiner Entdeckung. Er ist es sicher. Der Mensch hatte, was mir schon als Knabe auffiel, ein eigentümliches Augenblinzeln an sich, und dies bemerkte ich an dem Manne, der an uns vorüberging, dann erst faßte ich ihn schärfer ins Auge. Gestalt, Gang, Alter stimmen.«

»Aber wie wollen Sie ihn ausfindig machen, er lebt hier doch sicherlich unter falschem Namen?«

»O, die Zahl der hier lebenden Europäer ist klein genug, um dem Herrn, er mag sich nun nennen wie er will, auf die Sprünge zu kommen; den werden wir bald haben.«

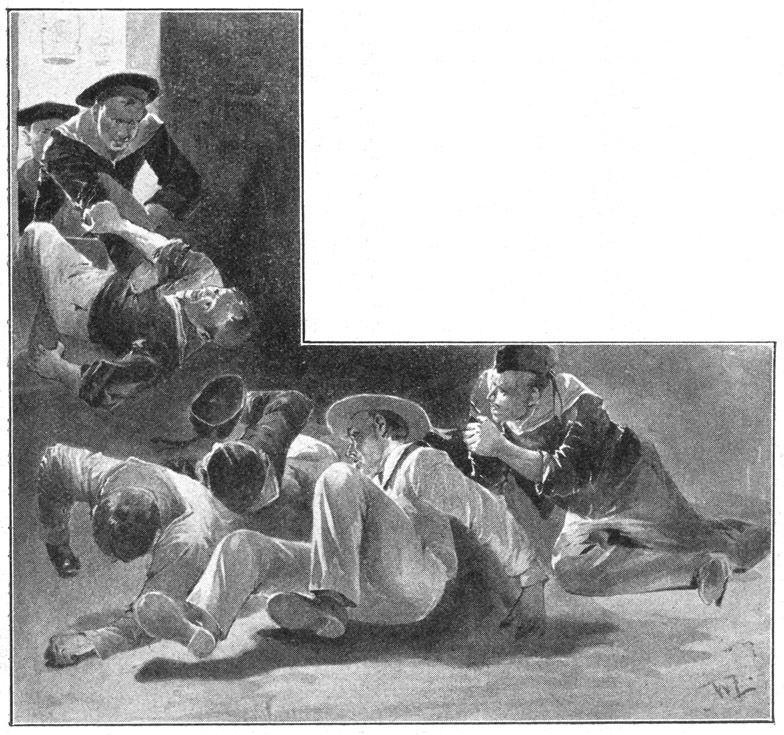

Mehrere Männer flogen nacheinander aus der Matrosenschenke.

Gerhardt war sehr erregt von Herrn Maibachs mit so vieler Bestimmtheit behaupteten Entdeckung; er hegte von frühester Jugend einen bitteren Haß gegen den, der so viel Leid über seine Mutter gebracht hatte, und gern hätte er ihn dem Arme der Gerechtigkeit überliefert. Er ging mit den beiden Herren, die schon seit einiger Zeit in Tientsin lebten, nach der Stadt zu, und sie trennten sich, nachdem sie ihre Adressen ausgetauscht hatten, mit dem Versprechen, die Spur des betrügerischen ehemaligen Bankiers weiter zu verfolgen.

Während Gerhardt durch das Hafenviertel, das von chinesischen Teehäusern der gewöhnlichsten Art und von Matrosenkneipen belebt war, hinschritt, hörte er aus einer der letzteren tobendes Geschrei hervordringen, untermischt mit deutschen und englischen Schimpfwörtern. Die deutschen Laute ließen ihn auch hier stehen bleiben, doch da er keine Lust verspürte, sich in eine Matrosenprügelei einzumischen, wollte er eben weitergehen, als zu dem geöffneten Fenster des Wirtshauses ein Mann wie ein Ballen Zeug herausflog, dem mit Schnelligkeit noch sechs andere folgten, die stöhnend und schimpfend sich auf der Erde durch- und übereinander wälzten. An der Sprache erkannte er, daß es Engländer waren, die so unsanft und auf so ungewöhnliche Weise ins Freie befördert wurden. Tobendes Gelächter in der Schenke begleitete jeden hinausfliegenden Engländer. Zu seinem nicht geringen und nicht angenehmen Erstaunen sah Gerhardt jetzt Jans breites Gesicht an dem Fenster erscheinen und hörte ihn sagen: »So, mien Jongens, hewwt je dat nau'? Lat us Hamborgers man taufreden.«

Hinter ihm erschienen lachende und tobende, mehr oder minder angetrunkene Matrosen verschiedener Nationalitäten, die sämtlich den Engländern ihre Niederlage zu gönnen schienen.

Die aus dem Fenster geworfenen Leute, die auch des Grogs zu viel genossen haben mochten, rafften sich auf, schienen aber keine Lust zu haben, den Kampf aufs neue zu eröffnen, sondern sie taumelten mit vielen Verwünschungen auf die Deutschen davon.

Gerhardt war trotz der unwiderstehlichen Komik, die das Herausfliegen der Engländer an sich hatte, dadurch, daß Leute vom »Wittekind« hierbei beteiligt waren, sehr unangenehm berührt; er zweifelte nicht, daß Jans mächtige Arme hierbei tätig gewesen waren, und fürchtete Verwicklungen mit der Hafenpolizei und Unannehmlichkeiten für seine Schiffsgenossen; die Engländer waren ja in diesen chinesischen Häfen fast allmächtig.

Er trat an das Fenster und rief: »Jan!«

Dieser hörte ihn trotz des Lärms, der im Innern herrschte, und kam an das Fenster.

»O, Sei sin et, leiwe Stürmann!«

»Haben Sie die Leute hinausgeworfen?«

»Jo, Stürmann,« erwiderte ganz behaglich der Koch.

»Sind noch mehr von unseren Leuten hier?«

»Dar is nur noch Henrik Dierks.«

»Wenn ihr mir folgen wollt, so macht ihr, daß ihr fortkommt, ehe die Hafenpolizei erscheint und euch festnimmt.«

»Meint Sei, Stürmann?«

»Das ist mein Rat.«

»Jo, min leiwe Stürmann, wenn Sei meint, ick well dat Henrik all glick seggn.«

Erich Gerhardt erfreute sich einer so hohen Achtung bei der Besatzung des »Wittekind«, daß beide gleich darauf vor ihm standen.

»Was habt ihr denn vorgehabt, Leute?«

»O, Stürmann, so 'n inglische Kirl de schütt mi so taum Vergneugen een Glas Porter int Gesicht. Ick geww em dann een achter de Ohren, dat he ook glik tausamen fällt. Dann de Inglischen up mi, sewen Mann up mi. Ick heww mi bannig wehrt, awer de hadd mi unnerkregen un lagen all tausamen up mi. Wi dat nu een beeten tau stark ward, rup ick: ›Jan, du mötst mi Luft maken.‹ ›Jo, jo,‹ seggt de all, he sat in 'n Eck un eet een beeten – ›jo, jo,‹ seggt Jan, steiht up un smeet een no den annern von di Inglischen taum Fenster rut. Wider is all nix vorkamen, Stürmann, nix Unorndliches nich, seker nich.«

Jan grinste behaglich bei dieser Erzählung, und Gerhardt mußte sich auf die Lippen beißen, um nicht laut aufzulachen.

Dann sagte er ernst: »Ich bezweifle nicht, daß ihr euch in der Notwehr befandet, indessen wäre es mir sehr unangenehm, und auch nicht gut für das Schiff, wenn ihr in Konflikte mit der Hafenpolizei kämet oder erneute Prügeleien die Folge wären. Seid also vernünftig und geht nach Hause« – die Schiffsmannschaft des »Wittekind« war für die Zeit der Eindockung des Schiffes in einem Boardinghouse unweit der Docks untergebracht – »um weiteren Unannehmlichkeiten zu entgehen.«

»Jo, Stürmann, wenn Sei meint, dann welln wi dat woll daun.«

Mit wildem Gebrüll stürmten die Straße etwa dreißig englische Matrosen daher.

»Tretet hierher zurück, Leute,« sagte Gerhardt und trat selbst hinter einen nahen Schuppen.

Beide folgten ihm.

Jan bemerkte gelassen: »Ick ward mit di ook fartig, Stürmann.«

Die englischen Matrosen, unter denen einige einherhinkten, die von Jan so kurzer Hand zum Fenster hinausgeworfen waren, drangen schreiend in das Lokal ein und verlangten unter Drohungen nach dem Deutschen, der sich an Engländern vergriffen habe. Der Saal, von Papierlaternen mäßig beleuchtet, war mit amerikanischen, französischen, holländischen und italienischen Matrosen von den Kauffahrteischiffen angefüllt, die sehr bereit schienen, einen Gang mit den Engländern zu machen. Auch einige englische und deutsche Mariners befanden sich darunter, die sich indessen sehr ruhig verhielten.

Als schon das Handgemenge loszubrechen drohte, erschien eine Abteilung englischer Marinesoldaten, von einem Leutnant geführt, der gleichfalls drohend nach dem Deutschen fragte, der sich an englischen Kriegsschiffleuten vergriffen habe. Unter den Hinausgeworfenen waren einige Matrosen der »Algerine«, die im Peiho lag, gewesen.

Gleich nach ihm traf aber eine Abteilung deutscher Schiffssoldaten, ebenfalls von einem Leutnant geführt, ein, machte sich etwas rauh Platz durch die den Eingang umdrängenden Engländer und betrat den wilddurchwogten Saal.

»Deutsche hierher!« rief der Offizier mit lauter Stimme, und sofort traten die Kriegsschiffleute zu ihm und einige Rostocker Matrosen.

»Was gab's hier?« fragte er die Kriegsschiffleute.

Diese erzählten den Vorgang ganz, wie Henrik Dierks ihn erzählt hatte.

Hochmütig wandte sich der englische Offizier an den Deutschen, und zwar in englischer Sprache, mit den Worten: »Ich bin in die unangenehme Lage versetzt, einen Ihrer Landsleute verhaften zu müssen, Sir.«

Der Deutsche, der den Engländer sehr gut verstand, erwiderte deutsch: »Dazu hat wohl nur die Hafenpolizei das Recht.«

»Don't understand,« sagte barsch der Engländer.

Mit einem ironischen Lächeln fragte der deutsche Offizier: »Parlez-vous français?«

»Ich spreche nur englisch und das genügt.«

»So muß ich mich wohl, um zu einer Verständigung zu gelangen, Ihrer Muttersprache bedienen?« fragte der Deutsche jetzt in fließendem Englisch. »Wie ich höre, begannen Ihre Landsleute den Streit; die beiden da,« er deutete auf die englischen Kriegsschiffmatrosen, »werden als ehrliche Leute das auch bezeugen.«

Auf eine Frage des englischen Offiziers sagte einer der beiden Matrosen aus, daß die Engländer den Streit begonnen und die Deutschen, besonders der starke Mann, vorher ganz friedlich gewesen seien.

»Sie hören, Sir.«

»Das ist mir egal. Der Bursche hat sieben Engländer zum Fenster hinausgeworfen – sieben Engländer, darunter Kriegsschiffleute, und ich muß ihn haben.«

»Ich wiederhole,« sagte der deutsche Offizier jetzt stirnrunzelnd, »daß nur der Hafenpolizei das Recht zusteht, einen Matrosen wegen einer gewöhnlichen Prügelei zu verhaften, und ich werde Ihr Vorgehen gegen den Mann mit Gewalt verhindern.«

Der Engländer knirschte vor Wut mit den Zähnen, während der Deutsche die Gelassenheit selbst blieb.

Von neuem drangen Bewaffnete in den Saal, diesmal die Hafenpolizei, die von einem in Diensten der chinesischen Regierung stehenden Franzosen, einem sehr martialisch aussehenden Herrn, geführt wurden.

Der Franzose ließ sich, sehr energisch auftretend, den Fall auseinandersetzen, vernahm auch einen der anwesenden französischen Matrosen und sagte dann: »Nach allem, was ich höre, sind die Engländer im Unrecht; ich werde zwar,« wandte er sich an den englischen Offizier, »den deutschen Matrosen verhaften, wenn Sie daraus bestehen, aber selbstverständlich Ihre Leute auch.«

»Wie beliebt?« fuhr der Engländer auf.

»Mir beliebt,« fügte der Franzose sehr von oben herab, »hier im Auftrage der Regierung und im Einverständnisse mit den Konsuln die Hafenpolizei auszuüben.«

»Es sind Leute von der ›Algerine‹ darunter.«

»Die können Sie dann ja reklamieren,« erwiderte der Franzose trocken.

Gerhardt und die beiden Leute vom »Wittekind« vernahmen durch die offenen Fenster die laut geführte Unterhaltung, die freilich nur der erstere ganz verstand.

»Weiß man, von welchem Schiff ihr seid?« fragte er.

»Ick gläuw nit,« sagte der junge Matrose, »wi sin all nich utkamen.«

»Verhaften werden sie euch,« sagte Gerhardt, »wenn sie euch ermitteln.«

Jan bekam einen furchtbaren Schreck.

»Ach du leiwe God, leiwe Stürmann, laten Sei mi nich insperren,« brachte er bebend hervor, »ick heww da so 'ne Angst vor.«

Einen Augenblick dachte der Steuermann nach und sagte dann: »Mach, daß du in dein Logis kommst, Dierks. Dich werden die Engländer, die stark benebelt waren, nicht wiedererkennen, mit Jan ist das etwas anderes, der ist leichter zu ermitteln.«

»Nur nich insperren, leiwe Stürmann,« stöhnte dieser, »ick wär krank von.«

»Jan kann mit mir kommen, bis die Sache verraucht ist. Mach dem Kapitän Meldung, Dierks. Fort!«

Während der Matrose eilig in der Dunkelheit verschwand, schritt Gerhardt, gefolgt von dem ängstlichen Jan, nach der Stadt zu, die sie unbelästigt erreichten, während die Verhandlungen in dem Wirtshause noch fortdauerten.

Sehr verwundert war Gerhardt, daß der Koch, der mit unvergleichlicher Kühnheit im Takelwerk während eines Sturmes arbeitete und mit dreißig Engländern anbinden wollte, solche Angst vor dem Gefängnisse hatte.

Er wurde sicher in Herrn Hellmuths Hause untergebracht, als Diener Gerhardts.

Herr Hellmuth freute sich sehr über Jans Heldentaten, sein treuherziges Gesicht war ihm sehr sympathisch.

Jan, der seinen Gleichmut wiedergefunden hatte, speiste dann mit einem Appetit zu Nacht, der nicht weniger Staunen erregte als seine ungewöhnliche Körperkraft.

Als Gerhardt später seinem Gastfreunde die Begegnung mit den beiden jungen Kaufleuten, deren einer den langgesuchten Bankier Maier erkannt haben wollte, erzählte, horchte Herr Hellmuth hoch auf. Sagte aber dann: »Das ist kaum glaublich. Hier zwischen uns? Wird sich wohl getäuscht haben, der Maibach. Wollen uns aber doch umsehen. Fürchte nur, die Sache wird verjährt sein. Aber gleichviel, wollen uns umsehen. Spitzbuben können wir hier nicht brauchen.«

Einige Tage vergingen. Die Erbitterung der Engländer über die Niederlage der Ihrigen war so groß, daß nicht nur die Hafenpolizei nach dem Mann suchte, der sie ihnen beigebracht hatte, nein, auch Scharen englischer Matrosen forschten Abends nach ihm in den Wirtshäusern. Gerhardt ließ Jan also ruhig zu Hause bleiben, und Jan blieb umso lieber, als er durchaus kein Mann des Streites war. Übrigens kamen die Leute des »Wittekind« gar nicht in Verdacht, den Gesuchten in ihrer Mitte zu bergen.

Herr Fung-tu hatte einen Besuch im Hause Hellmuths gemacht und Hellmuth wie Gerhardt zum Essen eingeladen, eine Einladung, die angenommen worden war.

Zu seiner großen Freude erhielt Erich Gerhardt Nachricht von Schanghai über den jetzigen Aufenthalt seines Bruders. Arnold befand sich auf der Mission Gnadental in Schansi, unweit der Stadt Lao-tschi.

Diese zu erreichen war nun freilich mit großen Schwierigkeiten verbunden und ebenso großen Kosten. Das stimmte Erichs Freude bedeutend herab, denn es war nahezu unmöglich, den geliebten Bruder im fernen Lande zu erreichen. Dennoch war er froh, von seinem Wohlbefinden gehört zu haben.

Gegen vier Uhr fuhr er dann mit Hellmuth heraus zu Herrn Fung-tu, der ein eigenes Heim in der Chinesenstadt besaß. Erich war erstaunt, nicht nur über die Fremdartigkeit dessen, was er sah, vor allem auch über den Reichtum und die gediegene Vornehmheit der Ausstattung dieses chinesischen Hauses. Wie alle Häuser vornehmer Chinesen bestand die Wohnung oder besser bestanden die Baulichkeiten, die sich nach Landessitte nur als Erdgeschoß erhoben, aus drei verschiedenen Teilen, von denen der eine dem Herrn des Hauses zur besonderen Wohnung diente, der andere den Frauen, während der dritte nur Geschäftsräume barg. Dieser letztere war seit der Übersiedlung Fung-tus nach Peking außer Gebrauch. Der Chinese empfing die beiden Deutschen mit der seinem Volke eigenen Höflichkeit und trug doch dabei der europäischen Sitte, die er ja kannte, Rechnung.

Als ganz außerordentliche Ehre durften die Gäste es ansehen, daß die beiden Töchter des Hauses erschienen, um sie zu begrüßen und ihnen die landesübliche Schale Tee zu überreichen.

Chinesische Frauen erscheinen sehr selten vor Fremden. In kostbarer Seide gekleidet, gleich dem Vater, erschienen die Kinder schüchtern vor den Fremden, und Lo-ti sagte leise: » You are welcome.«

Die beiden zierlichen jungen Dämchen unterhielten sich mit den Gästen kurze Zeit in englischer Sprache und empfahlen sich dann mit zierlichen Verbeugungen, ihnen alles Gute wünschend.

Erich Gerhardt wiederholte jetzt seinen Dank für das so wertvolle Geschenk, das ihm der Herr des Hauses gemacht hatte, doch Fung-tu lehnte lächelnd ab.

»Es ist wenig für das, was Sie mir geschenkt haben,« äußerte er, »Sie haben mir meine Kinder gerettet, die in arger Bedrängnis waren.«

Fung-tu führte die beiden Europäer in den Speisesaal, wo bereits zwei andere Gäste des Hausherrn, Chinesen und Kaufleute wie er, weilten. Die Herren wurden einander vorgestellt, und da die Chinesen, die an den Verkehr mit Fremden gewöhnt waren, das landesübliche Pigeonenglisch sprachen, auch Herr Hellmuth mit den Gebräuchen eines chinesischen Hauses vertraut war, kam bald eine Unterhaltung in Gang.

Fung-tu bat dann, an der reichbesetzten Tafel Platz zu nehmen, und auf ein mit einem Schlage an ein kleines metallenes Becken gegebenes Zeichen traten Diener ein, um den Gästen bei Tische aufzuwarten. Fung-tu hatte Rücksicht auf seine aus dem Abendlande, dem Lande der Barbaren, stammenden Gäste genommen und statt den Stäbchen, deren sich die Chinesen beim Essen bedienen, silberne Messer und Gabeln auflegen lassen, auch wies die Tafel neben chinesischen Weinen auch Bordeaux und Champagner auf. Das Mahl selbst war echt chinesisch hergerichtet, aber wohl zubereitet. Schwalbennestersuppe, Haifischflossen in Hühnerbrühe, gestoofter Aal, gebratenes Huhn, Fisch auf verschiedenartige Weise zubereitet, Früchte, Eingemachtes mundeten Gerhardt sehr gut, und die Weine erwiesen sich als von bester Qualität. Die Chinesen waren von großer Liebenswürdigkeit, und die Diener warteten mit der stummen gewandten Aufmerksamkeit auf, die denselben eigen ist.

Es zeigte sich, daß die chinesischen Herren, die sämtlich Reisen nach Indien, den Philippinen, ja selbst nach Amerika gemacht hatten, trotz allen Stolzes auf ihre Eigenart, der europäischen Zivilisation sympathisch gegenüberstanden und die Fremden doch für etwas anderes hielten als rohe Barbaren. Auch wurde erkennbar, daß ihnen die Deutschen von allen abendländischen Völkern am meisten zusagten. Dankbar erkannten sie auch an, daß beide Europäer die uralte Zivilisation Chinas vollauf zu würdigen wußten.

Gerhardt, der ja vieler Menschen Städte gesehen hatte und erfahren genug war, um zu wissen, daß jedes Volk seine eigenen Sitten hat, fügte sich mit viel Geschick in die Art der Chinesen und befleißigte sich der größten Höflichkeit. Dies gefiel den chinesischen Herren ungemein.

Man sprach vom Handel, Schiffahrt, von Europa und seiner Bevölkerung, nur die Politik ließ man unberührt.

Im Laufe des Gespräches teilte Erich Gerhardt mit, daß sein Bruder im Lande weile und als Missionar tätig sei, und wie sehr es ihn schmerze, ihn nicht aufsuchen zu können. Als er dann weiter bemerkte, daß sein Bruder ein guter Kenner der chinesischen Klassiker sei, horchten die Chinesen hoch auf.

»O, ist Ihr Bruder ein Gelehrter? Wohl ein Hanlin?« (Gelehrter vom höchsten Rang), fragte einer der Herren.

»Er hat jedenfalls mit großem Fleiße auch die Werke Ihrer großen Denker und Dichter studiert.«

Das imponierte den Kaufleuten gewaltig, die wie alle Chinesen große Achtung vor den Gelehrten hatten.

Mit seinem liebenswürdigsten Lächeln sagte Fung-tu: »Wenn Ihnen so viel daran gelegen ist, Ihren Bruder zu sehen, mein junger Freund, was ja ganz begreiflich ist, so begleiten Sie mich nach Peking, von dort ist es nicht schwer, Lao-tschi zu erreichen.«

Erich Gerhardt bebte vor Freude bei diesem Anerbieten, doch wagte er nicht es anzunehmen. Herr Hellmuth aber ermutigte ihn, und der junge Mann sagte endlich, vorbehaltlich der Genehmigung des Kapitäns, zu. Seinen geliebten Bruder Arnold wiederzusehen, war doch sein heißer Wunsch.

Als im Laufe des Gesprächs hervorragender Ausländer gedacht wurde, die China Dienste geleistet hatten, fiel Gerhardt, der einmal etwas von dem Taipingaufstande gelesen hatte, der vor mehr als dreißig Jahren das Reich der Mitte in seinen Grundfesten erschütterte, der englische General Gordon ein, und er sagte: »Wenn ich recht unterrichtet bin, verdanken Sie auch allein einem Europäer die Niederwerfung der entsetzlichen Taipingrevolution.«

Alsbald herrschte tiefe Stille ringsum, die chinesischen Herren saßen mit starren Gesichtern da, und Herr Hellmuth blinzelte Gerhardt zu.

Dann aber sagte Fung-tu: »Man darf hier die ›langhaarigen Rebellen‹ nie erwähnen, mein junger Freund, es steht schwere Strafe darauf.«

Gerhardt entschuldigte sich, so gut er konnte, als er erkannte, daß er mit der Erwähnung der Revolutionäre einen schweren Fehler begangen habe.

Das Gespräch wollte hiernach nicht mehr recht in Gang kommen. Das Mahl hatte sich bereits sehr lange ausgedehnt, es war Nacht geworden, und die Diener hatten bunte Papierlaternen gebracht, in denen wohlriechende Wachskerzen brannten, die den Speisesaal in behagliches, träumerisches Licht hüllten.

Schon rüstete man sich zum Aufbruch, als ein Diener eintrat, der dem Herrn des Hauses ein Zeichen machte. Fung-tu erschrak sichtlich und ging gleich darauf hinaus.

Nach kurzer Zeit kam er zurück, aber man erkannte, daß er innerlich erregt war. Dennoch wahrte er die Höflichkeit des Wirtes. Als die beiden Chinesen sich verabschiedet hatten, bat er die beiden Europäer, noch einen Augenblick zu bleiben, um Verabredungen wegen der Reise nach Peking zu treffen. Er begleitete dann seine Landsleute hinaus. Als er den Speisesaal wieder betrat, sandte er den Diener fort und sagte dann mit tiefem Ernst zu Hellmuth: »Wir haben lange miteinander verkehrt und uns als ehrliche Leute kennen gelernt, Mr. Hellmuth. Ihr Freund hat mir gezeigt, welch ein braver Mann er ist – ich habe Vertrauen zu Ihnen. Darf ich Sie in einer Angelegenheit von hoher Wichtigkeit um Rat und Hilfe, vor allem aber um Verschwiegenheit über das, was ich Ihnen mitteilen werde, bitten?«

»Sie können sich auf mich wie auf Gerhardt verlassen, Fung-tu. Was gibt es denn?«

Ganz leise sagte der Chinese: »Ich habe einen gefährlichen Menschen im Hause, den die Regierung verfolgt. Er ist mein Verwandter, und ich kann ihm Hilfe nicht versagen. Er muß augenblicklich an Bord eines europäischen Schiffes gebracht werden, oder er und ich sind verloren und verfallen dem Messer des Henkers.«

Beide Hörer erkannten die Angst des Mannes, die er nur mühsam verbarg.

Auch Hellmuth war sehr ernst geworden.

»Handelt es sich um ein Verbrechen, Fung-tu? Damit will ich nichts zu tun haben.«

Nach einer Pause der Überlegung sagte der zitternde Kaufmann: »Ich will ganz offen gegen Sie sein und gebe damit mein Leben in Ihre Hand. Es handelt sich um Kang-ju-wei, den Günstling des Kaisers. Er ist gleich dem Sohne des Himmels den Fremden geneigt und strebt Reformen an. Das hat ihm den Haß der fremdenfeindlichen Partei zugezogen, und er ist verloren, wenn man ihn erreicht; die Verfolger sind bereits dicht hinter ihm.«

»Aber um des Himmels willen, wie sollen wir da helfen, Fung-tu?«

»Schaffen Sie ihn an Bord eines ausländischen Dampfers. Sie erweisen China und den Fremden einen Dienst, wenn Sie sein Leben retten; ich bezahle jede Summe.«

»Kang-ju-wei ist mir dem Namen nach und als Fremdenfreund bekannt, und gern würde ich ihm und Ihnen helfen, aber wie soll ich ihn an Bord eines Dampfers schaffen?«

Gerhardt, der aufmerksam zugehört und gut begriffen hatte, um was es sich handelte, sagte jetzt: »Im Strom liegt der Lloyddampfer, der morgen früh nach Hongkong ausgeht, er würde den Herrn wohl mitnehmen, und ihn verstohlen an Bord zu bringen, wird Jan und mir nicht schwer werden, wenn wir ein Boot haben.«

»Retten Sie uns, Herr Hellmuth, es ist die größte Eile not. Der Unvorsichtige ist beim Einreiten in Tientsin gesehen und erkannt worden, und die Polizei ist längst durch den Telegraphen auf ihn aufmerksam gemacht. Er ist seinen Verfolgern wie durch ein Wunder entronnen und hat sich zu mir gerettet. Helfen Sie, retten Sie. Kang-ju-wei ist ein edler Mensch, er verdient Ihren Beistand.«

»Hm,« erwiderte Herr Hellmuth, »der Lloyddampfer würde ihn mitnehmen – ja – aber ich mag nicht gern mit den chinesischen Behörden in Konflikt geraten.«

»Verschaffen Sie mir ein Boot, Herr Hellmuth,« sagte Erich Gerhardt, »und veranlassen Sie den Dampfer, eine rote Laterne achter auszuhängen; ich bringe den Herrn in dunkelster Nacht an Bord.«

»Helfen Sie, mein alter Geschäftsfreund,« bat flehentlich Fung-tu.

Herr Hellmuth überlegte und sah dann nach der Uhr. »Es ist jetzt acht Uhr nach unserer Zeit, um halb Zehn soll meine Jolle an der zweiten Kaitreppe liegen, verstehen Sie, Fung-tu, dem Hause des englischen Konsuls gegenüber; schaffen Sie Ihren Schützling dorthin, das andere will ich meinem jungen Freunde hier überlassen, da er einmal so närrisch sein will, sich in Dinge zu mischen, die ihn gar nichts angehen. Den Bootführern im Hafen ist nicht zu trauen.«

»Alle guten Geister mögen es Ihnen lohnen, Herr Hellmuth.«

Erich Gerhardt, der die Angst des chinesischen Kaufmanns sah und dem bei seiner erzwungenen Muße ein solches Abenteuer ganz recht war, der sich den Chinesen, der ihn nach Peking mitzunehmen sich erboten, auch verpflichten wollte, sagte: »Verlassen Sie sich darauf, Herr Fung-tu, um halb Zehn warten zwei zuverlässige Leute an der Kaitreppe und bringen Ihre Fracht nach dem Lloyddampfer. Aber dessen Kapitän muß benachrichtigt werden, Herr Hellmuth.«

»Das muß geschehen, treffe ich ihn nicht mehr im Klub, fahre ich zum Schiffe hinaus.«

»Sparen Sie kein Geld, Mr. Hellmuth, ich bin Bürge.«

»Gut, gut, wird besorgt.«

»Auch müssen wir ein Erkennungswort haben.«

»Ja. Kon-fu-tse. Verstehen Sie?«

»Kon-fu-tse, ich verstehe. Spricht Herr Kang-ju-wei eine europäische Sprache?«

»Ich glaube er spricht etwas Englisch.«

Die beiden Deutschen verabschiedeten sich von Fung-tu, der sich in Dankesäußerungen erschöpfte, und fuhren zum Klub.

Unterwegs sagte Herr Hellmuth: »Wir mischen uns in sehr gefährliche Dinge. Dieser Kang-ju-wei ist ein Freund der Europäer, ich weiß es, und darum will ich ihm helfen, ebenso wie dem Fung-tu, der ein ehrlicher Kauz ist. Daß aber Kang-ju-wei, ein bekannter Günstling des Kaisers, flüchten muß, ist ein sehr schlimmes Zeichen und ein Beweis, daß die fremdenfeindliche Partei die Oberhand in Peking gewonnen hat, wenn nicht etwa persönlicher Haß die Triebfeder war. Ein Glück, daß die europäischen Kriegsschiffe hier sind, man wird sich in der Residenz doch zweimal bedenken, ehe man mit denen anbindet. Kang-ju-wei auf der Flucht? Was mag in Peking vorgegangen sein?«

Im deutschen Klub, einem sehr vornehm eingerichteten Lokal, das sich die Kaufleute zu ihren zwanglosen Zusammenkünften und als Vereinigungspunkt der deutschen Kolonie errichtet hatten, fanden sie zahlreiche Gesellschaft, in deren Mitte auch die Uniformen deutscher Seeoffiziere zu sehen waren, die man als Gäste stets herzlich willkommen hieß.

Gerhardt fand heute hier Kapitän Lans vom »Iltis« und dessen ersten Leutnant, Herrn von Waffenstein. Hellmuth stellte Gerhardt den beiden Herren vor, und diese begrüßten den Berufsgenossen umso herzlicher, als sie erfuhren, daß sie einen Offizier der Seereserve vor sich hatten.

Kapitän Lans, ein Mann von feinen Formen und sehr sympathischem Wesen, verriet in jedem Zoll den echten Seemann, und in seiner gehaltenen Ruhe lag jene Energie, die furchtlos jeder Gefahr entgegengeht.

Auch Herr von Waffenstein war eine sehr gewinnende Persönlichkeit.

Als der Kapitän im Laufe des Gespräches erfuhr, daß Gerhardt nach Peking reisen wolle, um von dort aus seinen Bruder aufzusuchen, sagte er ernst: »Ich würde mir das sehr überlegen, Herr Gerhardt, und noch genauere Nachrichten über die Zustände in Peking einziehen; sie sollen nach dem, was wir wissen, nicht ganz rosig für die Fremden sein.«

»Ich reise unter dem Schutz eines reichen chinesischen Kaufmannes, Herr Kapitän.«

»Das ist freilich günstiger.«

»Auch glaubt man hier dem Boxerunwesen keine besondere Bedeutung beimessen zu sollen.«

»Ich bin freilich wenig mit den inneren Vorgängen im Lande vertraut, aber es kann den Herren doch auch hier nicht verborgen sein, daß eine fremdenfeindliche Bewegung sich bemerkbar macht.«

Gerhardt dachte an die Flucht des vornehmen Chinesen, der fremdenfreundlich sein sollte, und schwieg.

»Wenn wir Unterbefehlshaber auch nicht in die Vorgänge auf diplomatischem Gebiete eingeweiht sind, so geht doch aus der Ansammlung der Kriegsschiffe hier genügend hervor, daß zwischen den europäischen Regierungen und der chinesischen nicht alles ist, wie es sein sollte. Auch das Verlangen der Gesandtschaften nach Schutztruppen deutet auf Beunruhigung hin.«

»Herr Fung-tu, unter dessen Geleite ich Peking aufsuchen will und der dort Fühlung hat, scheint der fremdenfeindlichen Bewegung keinen ernsten Charakter beizulegen; beliebt sollen die Europäer ja beim Chinesen überhaupt nicht sein. Aber mein Bruder ist im Lande, und ich möchte China nicht verlassen, ohne den Versuch gemacht zu haben, ihn zu sehen.«

»Ich wünsche Ihnen gewiß alles Glück dazu, aber seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich in das Land wagen. Es sind immerhin gewisse Anzeichen vorhanden, die auf Verwicklungen hindeuten.«

Nach einigen weiteren gewechselten freundlichen Worten erhoben sich die Offiziere, um den Weg an Bord zurückzunehmen, und verabschiedeten sich.

Herr Hellmuth, der zu seiner Freude auch den Kapitän des Lloyddampfers hier getroffen und mit ihm verhandelt hatte, kam von dieser Verhandlung befriedigt zurück. Er hatte dessen Bedenken überwunden, und umso leichter, als er auf seiner Fahrt nach Süden Schanghai nicht anlief, sondern erst auf englischem Gebiete in Hongkong anlegte, also jeder Gefahr auswich. Einer Untersuchung auf See war der Dampfer kaum ausgesetzt. Mit dem Kapitän des Lloyddampfers war also alles geordnet.

Gerhardt hatte schon seit einiger Zeit einen Herrn bemerkt, der mit entschieden chinesischem Gesicht sich in ganz europäischer Tracht und einer eleganten Sicherheit zwischen den Deutschen bewegte.

»Wer ist dieser europäisch übertünchte Chinese, Herr Hellmuth?«

»Der? übertünchter Chinese? Lassen Sie ihn so etwas ja nicht hören oder merken. Das ist Herr Lange, unser Lange, die Seele des deutschen Klubs und ein urbraver Mann.«

»Aber eine Mongolenphysiognomie hat er doch.«

Hellmuth lachte.

»Stimmt, er stammt von einem deutschen Vater und einer chinesischen Mutter. Er ist eine Perle für uns. Er ist nicht nur ungemein stolz auf seine deutsche Abstammung, er spricht auch dabei vortrefflich Chinesisch und leistet uns so bei der Regierung oft wesentliche Dienste. Nebenbei ist er der Inhaber eines großen Geschäftes. Kommen Sie, ich will Sie mit ihm bekannt machen; in Tientsin sein und Fritz Lange nicht kennen, das wäre ein Fehler.«

Er benützte die Gelegenheit, als der Herr allein stand, und stellte beide einander vor.

In der Nähe sah Gerhardt nun freilich, daß die mongolische Gesichtsbildung doch nicht so ausgeprägt war, wie es aus der Ferne den Anschein gehabt hatte.

Er fand in Herrn Fritz Lange, einem reichen Pelzhändler, einen sehr angenehmen, gutlaunigen Herrn, der sich freute, Erich Gerhardt kennen zu lernen, und noch mehr in ihm einen Berliner zu finden.

»Ich habe in Berlin mehrere Jahre das Realgymnasium besucht, Herr Gerhardt,« sagte er in vollkommen gutem Deutsch und im Tone des gebildeten Mannes, »und Ihre Vaterstadt sehr lieb gewonnen. Ich bin trotz meiner mütterlichen Abstammung mit Leib und Seele Deutscher und in der Tat auch deutscher Untertan.«

Als er erfuhr, daß Gerhardt im Gefolge Fung-tus Peking und von da aus seinen Bruder aufsuchen wollte, sagte er: »O, Fung-tu ist ein prächtiger, zuverlässiger Mann, ihm kann man Sie anvertrauen, und möglicherweise kann ich Ihnen auch auf dem Lande nützen; ich habe als Pelzhändler dort Agenten.«

»Die Offiziere vom ›Iltis‹ scheinen der Meinung zu sein, daß die fremdenfeindliche Bewegung bedrohliche Ausdehnung gewinnen könne.«

»Eine fremdenfeindliche Partei hat es immer gegeben und macht sich auch am Hofe geltend, das ist zweifellos. Der Bewegung der Leute von der ›Starken Hand‹ messe ich darum keine besondere Bedeutung bei, weil sie ebensogut gegen die Dynastie gerichtet ist wie gegen die Fremden und die Regierung sie nicht unterstützen kann, ohne sich selbst zu schädigen. Ich glaube nicht, daß etwas Ernstliches zu fürchten ist, und unter Fung-tus Schutz reisen Sie sicher. Für Ihre weitere Reise müssen Sie freilich sich in Peking Schutz und Unterstützung erwirken.«

Gerhardt war überrascht, in dem Halbchinesen einen so liebenswürdigen, intelligenten und für das Land seines Vaters eingenommenen Mann zu finden, der bei näherer Bekanntschaft so sehr gewann.

Hellmuth machte darauf aufmerksam, daß es Zeit sei, zu gehen, und nachdem Herr Lange noch versprochen hatte, Erich Gerhardt Empfehlungen in die Provinz mitzugeben, verabschiedeten sich Hellmuth und er von ihm.

»Ist unser Lange nicht ein prächtiger Mensch?« sagte er im Hinausgehen. »Er ist eine treue Seele und verwegen bis zur Tollkühnheit. Seine Bekanntschaft wird Ihnen Nutzen bringen.«

*

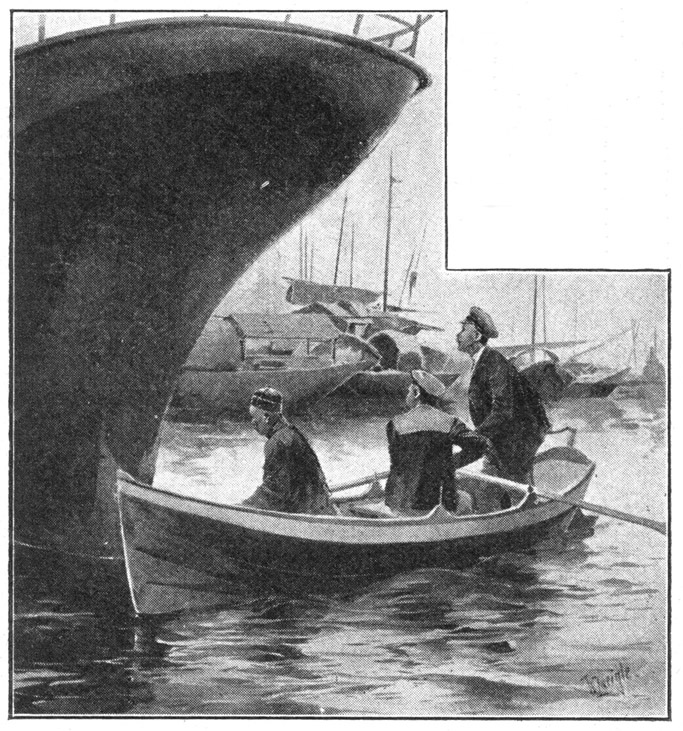

Die Nacht war sehr dunkel, und ein scharfer Wind blies von Südost, der das Wasser am Kai aufschäumen machte. Die chinesischen und fremden Fahrzeuge lagen still und verschlafen da, nur hie und da sah man eine Laterne an einem Mast oder ein erleuchtetes Kajütenfenster. Auch der Kai war menschenleer.

Am Fuße der Treppe, dem englischen Konsulate gegenüber, lag eine scharf gebaute Jolle, in der zwei Männer schweigend saßen, Gerhardt und Jan. Beide lauschten und durchforschten das Dunkel am Land mit spähenden Blicken. So harrten sie ziemlich lange. Gerhardt ließ seine Uhr repetieren, es war bereits Elf.

Plötzlich hörten sie Ruderschlag und gewahrten nach einiger Zeit ein großes Boot, das dicht den Kai entlang kam. Sie wurden bemerkt, denn ein chinesischer Anruf dröhnte zu ihnen herüber. »Don't understand,« antwortete Gerhardt.

»For whom are you waiting here?« fragte eine Stimme.

»For my master,« antwortete Gerhardt mürrisch und brummte vernehmlich in den Bart: »Go to hell.«

Das Boot, dessen Insassen wohl glauben mußten, daß hier Leute eines englischen Schiffes auf ihren Kapitän warteten, zog vorüber, und Gerhardt erkannte, daß es ein Sechsruderer war und eine Flagge trug, sicher also ein Boot der Hafenpolizei.

Das Boot war kaum in der Dunkelheit verschwunden, als auf der Treppe, die zum Wasser führte, schattenhaft zwei Gestalten erschienen, von denen die eine leise die Treppe herabkam. Gerhardt und Jan bemerkten es wohl.

»Kon-fu-tse,« flüsterte der Mann, der herabgekommen war.

»Kon-fu-tse,« antwortete Gerhardt ebenso leise. »Come,« und er streckte die Hand aus und half dem dunkel gekleideten Manne in das Boot. Doch um sicher zu gehen, flüsterte er ihm ins Ohr: »Kang –« und der Mann setzte fort: »ju-wei. Yes, Sir, the friend of Fung-tu.«

» All right. Los, Jan.«

Gerhardt setzte sich an das Steuer, während der Koch die vorsichtigerweise umwickelten Riemen handhabte. So fuhren sie fast geräuschlos den Peiho hinab. Gerhardt wußte, daß der Dampfer im Hafen losgeworfen hatte, um bei Tage aus dem Gewirr der Fahrzeuge zu kommen, und einige Meilen stromab gegangen war, wo er vor einem Buganker festlag, und ließ Jan scharf ausholen.

Der Wind wurde heftiger, das Wasser unruhiger, und nun begann es auch noch zu regnen, und der Regen erschwerte die Aussicht.

Gerhardt hielt nicht nur Ausguck nach der roten Laterne, sondern auch nach dem Polizeiboote, dem sie kaum entrinnen konnten, wenn sie von ihm überrascht wurden, und das bereitete ihm einige Sorge.

Der Flüchtling saß schweigend auf der Ruderbank. Weiter gingen sie den Strom hinab, hie und da bei einem vor Anker liegenden Schiffe vorbei, und immer noch war die rote Laterne nicht zu erblicken.

Zu spät sah Erich Gerhardt ein ruhig treibendes Boot vor sich, aus dem er plötzlich scharf angerufen wurde. Er zweifelte nicht, daß es das Polizeiboot sei, und daß dieses auf seinen Passagier fahnde.

»Stop, oder ich schieße!« klang es englisch zu ihnen her.

»Leg dich in die Riemen, Jan,« zischte Gerhardt ihm zu, und der Koch strengte seine gewaltigen Muskeln an, daß die Jolle nur so dahinflog.

»Dwars ab, Jan!«

Und das leichte Boot nahm seinen Lauf dem linken Ufer zu. Schon hörten sie die Ruder des Polizeibootes das Wasser aufwühlen. Es zu erkennen, dazu war es zu dunkel, aber sie hörten, daß es stromab ging.

»Stromauf, Jan.«

Wie ein Kreisel drehte sich das Boot unter der Bewegung der Riemen und dem Einfluß des Steuers.

Unter dem mächtig emporragenden Achterteil des Schiffes ließ Gerhardt das Boot halten.

Unerwartet sahen sie den Bug eines großen Schiffes vor sich. Es war gerade hell genug, um den gewaltigen Rumpf zu erkennen. – Gerhardt lenkte das Boot an Backbord hin.

»Stop!« Jan hob die Riemen.

Unter dem mächtig emporragenden Hinterteil ließ Gerhardt das Boot halten. Er erkannte hier, daß er einen Dampfer vor sich hatte. Ein leises Zischen von oben machte ihn aufschauen, und in deutscher Sprache vernahm er die Worte: »Wer seid Ihr? Was wollt Ihr hier?«

»Wir suchen den Lloyddampfer, wo liegt er?« entgegnete der überraschte Gerhardt.

»Habt Ihr Fracht für ihn?«

»Ja, wertvolle.«

»Legt an Steuerbord an, dort hängt das Fallreep aus.«

»Warum zeigt Ihr die Laterne nicht?«

»Die Zollbeamten sind auf dem Wasser; war zu gefährlich, Mann; wir zogen sie ein.«

Gerhardt ließ das Boot langsam steuerbordwärts treiben und hielt am Fallreep.

Er stieg zur Bordwand hinauf, bis er über die Reeling sehen konnte.

Der Mann, der mit ihm über das Heck gesprochen hatte, war da.

»Ich muß einen Offizier sprechen,« sagte Gerhardt.

»Ich bin der zweite Steuermann und beauftragt, Euer Frachtstück entgegenzunehmen.«

»Ihr wißt, daß es wertvoll ist und der Transport nicht ungefährlich.«

»Wir wissen das. Alles in Ordnung.«

»Wann geht Ihr aus?«

»Sobald die Flut kommt, wir haben bereits Dampf.«

»Seht Euch vor, wir sind bereits zweimal dem Polizeiboot begegnet.«

»Soll nur kommen, wir werden es abfertigen.«

»Gut.«

Gerhardt ging zurück und bedeutete seinem schweigsamen Passagier am Fallreep emporzusteigen.

»Ist es richtig?« fragte dieser.

»Ganz richtig, Ihr seid an Bord in Sicherheit.«

Kang-ju-wei drückte ihm die Hand zum Danke wie zum Abschiede und sagte: » I thank you, Sir.« Dann kletterte er an dem Schiff empor.

Man hatte oben die Luke geöffnet und half ihm an Bord.

»Gute Reise,« sagte Gerhardt nach oben.

»Danke.«

Dann ließ er das Boot abtreiben und richtete seinen Bug nach der Stadt zu.

Der Dampfer blieb in Dunkel gehüllt zurück.

Schon machte sich die Flut geltend und erleichterte die Fahrt stromauf.

Gerhardt hörte das Geräusch der Ankerwinde von dem Dampfer her durch die Nacht dringen. Das sagte ihm, daß der mit der steigenden Flut den Peiho hinab und mit Tagesanbruch über die Barre gehen wolle. Er war sehr befriedigt, daß er den jungen Chinesen, der eine bedeutende Rolle in seinem Vaterlande spielen mußte, seinen Verfolgern entrissen hatte.

Das Schnarren der Ankerwinde mußte aber auch von andern vernommen worden sein, denn gleich darauf hörte Gerhardt den Dampfer in englischer Sprache anrufen und vernahm deutlich, wie dem Schiffe befohlen ward, den Anker im Grund zu lassen. Ebenso deutlich aber auch die ablehnende Antwort, da der Steamer die Flut benützen müsse und vollkommen seeklar sei. Es wurden noch Worte gewechselt, die aber nicht mehr zu verstehen waren. Vor jeder Gefahr von seiten des Forts schützten den Dampfer nicht nur die Dunkelheit, vor allem auch die im Peiho liegenden Kriegsschiffe.

Während Jan gemächlich stromauf ruderte, ließ der Steuermann, dem die Boote der Hafenpolizei umsomehr Unruhe verursachten, als ihm der Hafen fremd war, in seiner Wachsamkeit nicht nach.

Ein Geräusch zu seiner Rechten machte ihn stutzen, es war das Rauschen eines Bootes, dessen Bug rasch die Flut durchschnitt.

Er flüsterte Jan zu: »Stop!« und die Jolle trieb langsam nach vorn.

Zu Gerhardts nicht geringem Schrecken tauchte auf der Seite, woher das beunruhigende Geräusch kam, ein Licht auf, und gleich darauf flog eine Leuchtkugel empor, die aber rasch wieder erlosch.

Ein dröhnender Ruf belehrte ihn, daß sie dennoch gesehen worden waren, auch hatte er deutlich ein stark bemanntes Boot mit der Hafenflagge erkannt. Weiter stromab flammte eine zweite Leuchtkugel auf. Die Hafenpolizei schien also eifrig nach dem Flüchtling zu fahnden, von dem man wohl annehmen mußte, daß er zu Wasser zu entfliehen suchen würde.

Jetzt erst erkannte Gerhardt die ganze Gefahr, der er sich ausgesetzt hatte, indem er Kang-ju-wei zur Flucht verhalf. Wurde er verhaftet, so war seine Anwesenheit auf dem Strome um diese Zeit schwer zu erklären, und jedenfalls sehr verdächtig. Er sowohl wie auch Herr Hellmuth waren der Gefahr ausgesetzt, des Hochverrates beschuldigt zu werden.

Daß selbst Jans Riesenkraft einem Sechsruderer nicht entrinnen konnte, war nur zu gewiß. Ihr einziger Schutz war die Nacht, und auch dieser wurde sehr fragwürdig durch die Leuchtkugeln. Daß die Polizeileute auch von ihren Schußwaffen Gebrauch machen würden, daran dachte Gerhardt im Augenblicke nicht.

Die Leuchtkugel hatte ihm zu seiner Linken zwei ankernde Dschunken gezeigt, und diese wollte er zwischen sich und das Hafenboot bringen.

Er zischte Jan zu: »Los!« und während unter dessen kraftvollen Schlägen die Jolle durch das Wasser lief, richtete Gerhardt ihren Lauf nach den chinesischen Fahrzeugen. Jeden Augenblick fürchtete er von neuem eine Leuchtkugel erscheinen zu sehen, doch erreichte er die hochbordigen Schiffe und ließ die Jolle zwischen sie laufen.

Kaum war das aber geschehen, da erhob sich das gefährliche Licht wieder, doch die Jolle lag bereits im Schatten des einen der Schiffe, ohne von seinem Scheine getroffen zu werden.

Als es erloschen war, ließ Gerhardt die Fahrt fortsetzen und erreichte glücklich einen im Strom ankernden Schoner, der ihm wiederum Deckung bot, als die Leuchtkugel geworfen wurde.

Das Polizeiboot war weiter stromauf gekommen.

Jetzt flammten oberhalb und unterhalb der Jolle Lichter auf; es waren also drei Boote auf dem Wasser im Polizeidienste tätig.

Das wurde immer bedenklicher.

Gerhardt wäre mit aller Kraft auf das Ufer zugelaufen, wenn er Ortskenntnis gehabt hätte, so aber durfte er es nur im äußersten Notfall wagen, denn Europäer waren am Lande leichter einzufangen, als auf dem Wasser.

Während er noch zauderte, den Schoner zu verlassen, den er anzurufen sich nicht getraute, da der Schiffer angesichts der Polizei ihm schwerlich Zuflucht gewährt haben würde, sah er bei dem erneuten Emporstrahlen des Lichtes eine floßartige Masse vor sich, wie sie der Peiho nach oben hin häufig trug. Das war immerhin eine Barriere gegen einen der Verfolger, obgleich sie gegen drei nichts nützen konnte. Er ließ Jan dorthin rudern und hielt an dem Rande, wo die Jolle weniger gesehen werden konnte als an der Bordwand eines aufragenden Schiffes. Ob Leute auf dem Floße waren, vermochte er nicht zu erkennen, doch war es wahrscheinlich. Gerhardt hatte auf alle Fälle einen Revolver zu sich gesteckt, doch war er entschlossen, ihn nur zur Verteidigung seines Lebens zu brauchen.

Horch! Mit scharfen Schlägen nahte ein Boot, es kam stromauf. Flucht war, wo drei Fahrzeuge in der Nähe sich befanden, von denen jedes die Mittel hatte, die Umgebung auf ziemliche Ausdehnung zu erhellen, höchstens nach dem Ufer möglich. Und diese Flucht war, da der Weg zum Lande aller Wahrscheinlichkeit nach nicht frei war, weil zahlreiche Dschunken, Boote, Flöße schwer zu überwindende Hindernisse boten, umso gefährlicher, wenn sie den Gegner dicht auf dem Nacken hatten.

Die Ruderschläge kamen näher.

Gerhardt beschloß auszuharren, in der Hoffnung, unbemerkt zu bleiben, und kauerte sich mit Jan im Boote nieder.

Dicht war das verfolgende Boot bei ihnen, sie erkannten es deutlich, da flammte an seinem Bord das verräterische Licht empor.

Die Jolle hatte einen weißen Streifen um die Bordwand und wurde erkannt. Gerhardt sah bei dem hellen Licht sechs Leute an den Riemen sitzen und drei im Stern des Bootes.

»Gebt euch gefangen,« brüllte in englischer Sprache eine Stimme, »oder ich schieße.«

Das Licht verschwand.

Ehe die Bedrohten noch zur Besinnung kamen, zuckte es wieder empor. Diesmal war es keine aufgeworfene Leuchtkugel, sondern die konstant brennende Flamme einer an einem Stab befestigten Zündmasse.

Das Boot war dicht bei der Jolle.

Ein gelbes Mongolengesicht beugte sich vom Fluß her über die Jolle. Gerhardt gab dem Menschen mit dem Riemen einen Stoß, und er brach heulend zusammen.

Jan sprang auf.

In der Jolle, die auch zum Segeln gebraucht wurde, lagen hinten und vorn je ein fünfundzwanzig bis dreißig Kilo schwerer Stein, die beim Kreuzen als notwendiger Ballast dienten.

Jan hatte den Stein, der vorn lag, ergriffen und hielt ihn hoch über seinem Haupte.

»Erst möt je mi hewwen,« murmelte er ingrimmig und schleuderte den Stein mit großer Kraft in das Hafenboot.

Die niedersausende wuchtige Masse durchbrach den Boden, durch ein großes Leck strömte das Wasser herein, das Boot sank furchtbar rasch – Geschrei – Hilferufe tönten über das Wasser.

Die Flamme war erloschen.

Jan stieß die Jolle mit großer Kraft vom Floße ab, so daß sie weit in den Fluß hineinglitt, und ergriff die Riemen.

Das Geschrei und Hilferufen am Floße dauerte an. Licht flammte an zwei Stellen empor, doch ein chinesisches Fahrzeug bot Deckung.

In dem Lichtschein erkannte Gerhardt das Ufer, er war am Kai. Er ließ die Jolle an ihm hingleiten, da war die Treppe. Beide sprangen an das Land – der Kai war menschenleer. Was mit dem Boote beginnen? Gerhardt stieß es mit dem Fuße in das Wasser.

»Komm, Jan.«

Er hoffte, Hellmuths Haus trotz der Finsternis zu finden. Eine dunkle Gestalt erhob sich vor ihnen, und einige drohende chinesische Worte berührten ihr Ohr. Jans Faust machte ihnen freie Bahn.

Sie schlichen am Kai hin.

Jetzt mußten sie einbiegen, Gerhardt erkannte die Örtlichkeit – gleich darauf standen sie vor Hellmuths Haus. Sein deutscher Diener harrte ihrer dort und führte sie hinein.

In einem Zimmer, dessen Fenster nach dem Hofe gingen, fanden sie Herrn Hellmuth und Fung-tu.

Strahlend vor Freude hörte der Chinese, daß Kang-ju-wei glücklich an Bord des Dampfers gelangt war, mit ernster Besorgnis Herr Hellmuth von ihren ferneren Abenteuern mit den Polizeibooten.

»Das wird Lärm geben,« sagte der alte Herr. »Da ist nur ein Mittel, uns alle vor Verfolgung zu schützen. Fung-tu muß bei Tagesanbruch reisen und euch beide mit nach Peking nehmen, bis die Sache hier verraucht ist.«

Der überaus glückliche Fung-tu, dessen Dschunke zur Reise im Peiho bereit lag, stimmte zu. Hellmuth versprach, alles mit dem Kapitän des »Wittekind« zu ordnen, und die Fahrt ward beschlossen.

Jan war mit allem einverstanden und äußerte nur schüchtern: »Er hätte so 'n lütten Appetit,« worauf ihn Hellmuth lächelnd in die Küche führen ließ. Dieser Not war leicht abzuhelfen.