|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Kahlbutz und Wendenschlacht und Wunderblut

Es war ein Land der Mären und Legenden;

Festeren Grund schuf seiner Bürger Mut

Im hellen Tageslicht mit fleiß'gen Händen.

Viel dunkler Zauber spann – doch treu und stark

Befreit' das Land ihr Wollen und erlöst' es.

Das Wunder schwand, und Märkern voller Mark

Gelang dafür der Wunder allergrößtes.

Von Marie v. Bunsen.

Es ist der uralte Fischerkietz. Jetzt ist es hier überaus behaglich, jedes Haus hat Garten, Steg, Kahn und Fischgerät. Geradezu ungewöhnlich malerisch wirkte die Ansiedlung jedoch, als ich, an der Brücke landend, nach dem Dom heraufstieg. Hinter dem Ufer ist eine baumbeschattete Gasse, mit altmodisch netten, berankten Häusern, jedes von diesen hat einen grün bemalten Beischlag, mit zwei gegenübergesetzten Bänken. Ein ganz eigenartiges Stilleben dort zwischen der Havel und dem alten Dom. In der Nähe wirkte der Dom weniger bedeutend als von fern. Es fehlt der Turm; großartig ist der granitene untere Teil, gewaltige Türme sollten weit ins Land hinausragen, bescheiden wurde der Bau vollendet. Innen herrscht gute Spätgotik vor, steinerne Balustraden mit reichem Maßwerk, alte Glasfenster mit herrlich leuchtenden Farben, unter denen Grün vorherrscht und merkwürdige Töne auf die Fliesen zaubert. Dann noch allerhand Bildhauerschmuck und Holzschnitzereien. Ganz eigenartig zwei Kerzenhalter des 13. Jahrhunderts: je zwei Jünglingsgestalten, kühn gestellt, halten die Säule, auf welcher der Kerzenkranz brannte. Das eine Paar stellt niedere Klosterbrüder dar, plumpe, platte Gestalten; sie haben für das leibliche Wohl zu sorgen und sind mit Küchenlöffeln, Bratenmessern und Schüsseln versehen. Das andere Paar, schlank gewachsene Chorknaben, mit edlen Zügen, mit gewelltem Haar, lobsingen dem Herrn. Die eine »Laienbank« zeigt in grober Schnitzerei, aber guter Stilisierung einen über den Baldachin gebogenen Eselskopf; in den Zwickeln des gotischen eichenen Bischofsstuhls erscheint rechts ein musizierender Engel, links die Unzucht als nacktes, auf einem Schwein reitendes Weib. Es ist schwer, in der Mark Heimatskunst zu entdecken; hier glaubte ich eine bodenständige Entwicklung zu verspüren. Etwas Eigenartigerem als diesen realistisch-symbolischen Kerzenträgern bin ich in diesen Provinzen noch nicht begegnet; es müßte jedoch der Nachweis geführt werden, daß wir sie einheimischen Steinarbeitern verdanken.

Der Dom zu Havelberg.

Nebenan erstreckten sich die Klostergebäude; in der Mönchsstube wurden kleine Bleistücke mit dem Zeichen der heiligen drei Blutstropfen gegossen, und jeder der unzähligen, zum heiligen Blut von Wilsnack wallenden Pilger mußte eines kaufen und am Hut befestigen. Vor dieser Tür drängte sich einst die Menge. Zitternde Sünder, demütig-fromme Seelen, Aufregungsbedürftige, Nervöse, vergnügte Ausflügler, sie alle lösten sich das Zeichen, und für das schwere Geld wurden die Gebäude hier erhalten und verschönert und Bücher angeschafft. Diese vortreffliche Nutzanwendung genügte wohl dem Bischof Worpelius. Ein bedeutender Mensch, ebenso fromm wie fein gebildet und gelehrt, wird ihm jener besonders kraß auftretende Aberglaube, der sich mit den drei blutenden, im Kirchenbrand unversehrt gebliebenen Hostien verknüpfte, kaum nach dem Herzen gewesen sein. Er war ein Familienfreund und Gönner von dem in seiner Nachbarschaft aufwachsenden Dietrich von Quitzow und von dessen Brüdern. Hier in dem »berühmten« Paradies kann man sich den ehrwürdigen Herrn und die märkischen Junker denken.

Von Marie v. Bunsen.

Unaufhaltsam, im Selbstvernichtungstrieb, drängt die Havel ihrem Ende entgegen. Ein schmaler Deich trennt die beiden Flüsse; einige Kähne halten dort Sonntagsrast, an der äußersten Spitze steht ein Schifferjunge in der Morgenstille und angelt. Das Wasser flutet und schwillt; ich bin in der Elbe. Sie kommt vom Reiche her, die hohen Sandsteinfelsen haben sich in ihr gespiegelt, sie ist unter der stattlichen Dresdner Bogenbrücke geflossen. Die Havel ergießt sich in den mächtigen Strom; Brandenburg ist Deutschland geworden.

Deiche gibt es glücklicherweise nur hin und wieder; an die mit Weiden bepflanzten Wehre muß man sich gewöhnen, beim Rudern auch gut auf sie zu achten. Wenn aber auch die trauliche Schilfeinrahmung, der Blumenkranz der Havelufer fehlt, so entschädigen ungewöhnlich schöne Flußbilder. Hier sehe ich eine Gruppe herrlicher Eichenbäume, unter ihnen weiße Fachwerkhäuser, Kähne, aufgespannte Netze und weidende Kühe. Bei Windstille muß die Strömung dieses so weit stärkeren Stromes recht bemerkbar sein, bei günstigem Wind muß man nur so dahinfliegen können; heute weht es mir jedoch schnurstracks entgegen, und das Fortkommen ist überaus mühsam. Als hinter mir eine Havelzille langsam angestakt kommt, fasse ich es als Schicksalswink auf, rudere heran und frage, ob sie mich für drei Mark nach Wittenberge mitschleppen würden. Ja, sie willigen ein. Mit dem Bootshaken hält der Schiffer die »Formosa«, während ich das zugeworfene Tau befestige; dann richte ich mich behaglich mit Kissen auf dem Boden ein, durch den Helgoländer gegen Wind und Sonne geschützt.

Das Getriebe einer Zille ist ganz interessant. Trotzdem wir zu Tal gingen, war bei diesem Wind, dessen Stärke ich ja würdigen konnte, die Arbeit schwer. Zwei Männer und ein halbwüchsiger Jüngling stakten; mit aller Gewalt die Schulter anstemmend, zogen sie, schweißtriefend, manchmal ächzend, gekrümmt, immer wieder den schmalen Steg zwischen Schiffrand und Bretterverschlag entlang. Vor mir, im Bug, im Schutz der Kajüte, saß die Frau im Helgoländer, um sie herum drei flachsköpfige Mädchen. Alle schälten Kartoffeln, auch die kleine Sechsjährige wirtschaftete mit ihrem Messer herum. Abwechselnd machten die Männer Pause, setzten sich zu ihnen hin, tranken viel Kaffee und aßen Brotschnitte und Schmalz. Ich frage nach einigen großen, dunklen Stämmen, die auf dem leuchtend grünen Wiesengras lagen. Der Schiffer sagte mir, dies sei »Schwarzholz«, es sei furchtbar alt und werde ab und zu angeschwemmt. Die Stämme sind wertvoll, sind an einen »Holzwinder« in Hitzacker verpachtet; er sucht die Elbe nach ihnen wie nach alten Ankern ab. Diese sind teils uralt, teils kürzlich verloren. Melden sich die Besitzer der letzteren nicht, so gehören auch diese ihm; dort unter den Weiden lagen einige am Strand.

Endlich kam die Wittenberger Brücke in Sicht, aber es dauerte volle dreiviertel Stunden, ehe der ungefüge, große Kahn glücklich dort vor Anker lag. Nicht nur große körperliche Kraft, auch genaue Kenntnis der Strömungsverhältnisse, uralte Schiffererbweisheit war vonnöten; erst nach umständlichem Wenden und Steuern und Staken rasselte der Anker herunter.

Von Friedrich v. Kloeden.

Am 16. August 1383 war das Dorf Wilsnack von einem Bülow eingeäschert worden. Der Priester der dem heiligen Nikolas gewidmeten Dorfkirche hielt sich mit seiner verscheuchten Herde still zusammen, und niemand wagte die Rückkehr aus Furcht, den Feinden in die Hände zu fallen. Was hätte man auch auf den noch rauchenden heißen Feuerstellen gesollt, die noch nicht einmal das Nachsuchen nach unverbrannten Dingen gestatteten? Erst als am fünften Tage Ritter Kuno von Quitzow mit seinen Leuten heimkehrte, wagten sich einzelne nach den Brandstätten und verkündigten bei ihrer Rückkehr, was man schon im voraus wußte, daß nämlich das ganze Dorf niedergebrannt sei und das Feuer unterm Schutte noch fortschwele. Indessen fingen nun doch schon mehrere an, auf ihren Brandstätten Nachsuchungen zu halten, und am achten Tage, an St. Bartholomäus, dem 24. August, machte sich auch der Priester Johann auf, die verheerte Stätte seines Dienstes näher zu untersuchen.

Ruine der Quitzowburg bei Kletzke i. d. Prignitz.

Da lag sein Kirchlein, dampfend in Ruinen, rings umgeben von rauchenden Schutthaufen, deren branstiger Geruch sich weithin zu erkennen gab und hier in der Mitte der Brandstätten fast brustbeengend wirkte. Da stand das dachlose Gemäuer mit ausgebrannten Fenstern, vorn die Ruine des Turms, kaum noch ein Stockwerk hoch, mit türlosem Eingange. Die Morgensonne leuchtete durch die gewölbten Fensterlöcher, und ihr Schein fiel auf die gegenüberliegende kahle und nackte Wand. Schwarze verkohlte und zerbrochene Balken stützten sich hier und da gegen die Mauern und durchkreuzten sich besonders nach hinten, wo die Altarwand der Kirche einen tiefen Schatten bildete. Hier und da drang der Rauch aus den Schutthaufen. So zeigte sich das Kirchlein unserem Priester, als er durch den Eingang, vor dem Turme stehend, in das Heiligtum sah. Innerhalb des Turmes waren sein Sakristan und ein Bauer beschäftigt, das Metall der geschmolzenen Glocken aus dem Schutte herauszugraben; sie brachten ein unförmliches Stück nach dem andern an das Tageslicht, das im roten Sonnenlichte wunderbar funkelte, aber tonlos und stumm sich zu dem schon vorhandenen Haufen Metalles gesellen ließ. Unserm armen Geistlichen brach das Herz. Wie hatten die Glocken noch am Tage vor dem Unglück, am Auffahrtsfeste der Himmelskönigin, so freundlich geklungen, wie hatte sein Kirchlein so festlich und feierlich geprangt zu der Jungfrau Ehren, und nun zeigte es nichts als den Greuel der Verwüstung! Ihm war zumute, als sei ihm sein liebster Freund gestorben und er stehe neben seinem verwitterten Leichnam. Rings um ihn wühlte das verarmte Häuflein seiner Gemeinde auf den Brandstätten nach den armseligen Resten, welche die Wut des Feuers wie die Habsucht der Feinde verschmäht hatte. Wann war diese wieder so weit, daß sie eine Kirche bauen konnte? – Seine Augen waren naß geworden, es zog ihn gewaltsam in das Gemäuer hin zur Stelle des Hochaltars. Über Schutt, herabgestürztes Mauerwerk und schwarze Balken mußte er schreiten und klettern. Sein Sakristan war ihm still gefolgt. Es sah hier schmerzlich aus. Einige kreuzweis liegende Balken, auf welchen große Stücke Mauerwerk lagen, die mit anderem Schutte das weitere Verbrennen des Holzes verhindert hatten, mußte er wegräumen, ehe er sah, was er vor sich hatte. Da stand sein Altar erhalten, denn er war von Stein. Aber verschwunden war der Schmuck, fort das Muttergottesbild und alle Zieraten, welche es umgaben. Große Schuttmassen bedeckten die Oberfläche, aber siehe, wunderbar hing darunter die Altardecke fast unversehrt herab. Darauf hatte er nicht gerechnet, und ein freudiger Schreck durchbebte ihn. Es fiel ihm nicht ein, daß eine dicht anliegende Decke auf Stein so leicht nicht verbrennen kann, wenn der Stein nicht übermäßig heiß gemacht wird, wahrscheinlich hatte er davon auch nie etwas gehört. Emsig arbeitete er mit seinem Sakristan den Schutt herunter. Auch zwei umgefallene Leuchter wurden darin erhalten gefunden. Man konnte endlich die Decke abnehmen und ausschütteln, und siehe, sie zeigte kaum einige Brandflecken. Emsig deckte sie Johann wieder auf den Altar und stellte die Leuchter in Ordnung; wunderbar wurde er ergriffen, als er so den Altar nicht ohne Schmuck in der wüsten Kirche erblickte. Unterdes war der Sakristan hingeeilt zu einem Behältnis hinter dem Altare, welches sich in der Mauer befand und durch eine eiserne Tür geschlossen war. In dieser Wandvertiefung hatte der Geistliche eine Büchse mit drei geweihten Hostien aufbewahrt für den Fall, daß plötzlich ein Kranker das Viatikum begehre. Auch lagen hier zwei Enden großer Wachslichte für denselben Fall. Der Sakristan öffnete die Tür und fand die Lichte in der hintersten Mauervertiefung wie die Büchse, in eine kleine Altardecke gehüllt, unversehrt. Eilig kehrte er damit zu seinem Pfarrer zurück, der unterdes seinen Altar geordnet und in seinem Eifer nicht bemerkt hatte, daß er sich einen Finger blutig gestoßen. Wie ein Verklärter stand er davor, in Anbetung versunken. Auch den Küster überraschte das Aussehen des Altars, und schnell kam ihm ein Gedanke, wie er seinen Priester erfreuen möchte. Er übergab seinem Pfarrer die Büchse mit dem Umschlage und eilte mit dem Lichte zu einem in der Tiefe noch glimmenden Balken. Hier entzündete er das Licht, kehrte damit zurück, zündete das andere Ende daran ebenfalls an und besteckte damit die Leuchter, während sein Pfarrer die Büchse untersuchte, in welcher er mit Staunen die Hostien, wie von Blut gerötet, vorfand. In diesem Augenblicke traten einige der Gemeindemitglieder in die Kirche, erblickten voll Verwunderung den Altar und schrien überlaut Mirakel. Auch unser Geistlicher blickte auf, sah die brennenden Lichter und stimmte in das Geschrei mit ein. Jetzt war ihm deutlich, worüber er gesonnen hatte; und was er kaum auszusprechen gewagt, hatte der Himmel sichtbar bestätigt. Bald füllte sich die Kirche mit seinen Beichtkindern, und alle durchbebte der freudigste Schrecken, und alle schrien vor Erstaunen. Kaum vermochte der in heiligem Eifer erglühende Priester durch Winken mit der Hand den lauten Ausbruch seiner entzückten Gemeinde soweit zum Schweigen zu bringen, daß er zu Worte kommen konnte. Endlich hatte man ihn begriffen, eine ehrfurchtsvolle Stille trat ein, und der Priester vor dem Altare, kniend wie seine Gemeinde, pries das herrliche Wunder, welches Gott und der Schutzpatron St. Niklas getan, in feurigen Worten.

Vor allem war es nötig, den Bischof von Havelberg von der Sache in Kenntnis zu setzen, und der Pfarrer Johann machte sich mit seinem Sakristan sofort dahin auf. Dietrich Mann hörte mit Erstaunen die Erzählung und erkundigte sich sorgfältig nach allen Umständen. Dem Pfarrer stellte sich die Sache in seiner Aufregung immer wunderbarer dar, der Küster, nicht minder aufgeregt, hatte Geschmack an dem Wunder gefunden und verschwieg, wie er glaubte aus Bescheidenheit, das wenige, was er dabei getan hatte. Dem Bischof waren die Hostien das wichtigste, und er beschloß sofort, an Ort und Stelle das Wunder zu untersuchen. Er ließ den Dompropst und den zufällig anwesenden Pfarrer von Alt-Ruppin einladen, ihn zu begleiten und Zeuge in der Sache zu sein. Auch einige Mönche seines Kapitels schlossen sich mit seiner Erlaubnis an. So setzte sich der Zug in Bewegung.

Auf der Landstraße fand man viele Menschen, welche auf den Ruf des Wunders nach Wilsnack eilten, und je näher man dem Orte kam, um so dichter war die Straße bedeckt. Bunt und bewegt war das Leben in dem abgebrannten Orte selber. Man war beschäftigt, Laubhütten zu errichten, und außerdem hatte sich bereits eine Menge wandernden Volks mit Lebensmitteln und anderen Waren eingefunden und schlug seine Buden auf, um feilzuhalten. Ein großes Kreuz, das Zeichen des allgemeinen Friedehaltens, welches auf allen Jahrmärkten errichtet wurde, überragte das Getümmel, durch welches man sich kaum der Kirchenruine nähern konnte. Die Geistlichen bildeten unter Vortragung eines Kreuzes eine Prozession, und da man wohl begriff, daß sie in dieser Angelegenheit Hauptpersonen waren, wurde sofort Platz gemacht und der Weg geöffnet. Pfarrer Johann hob einen Gesang an, in welchen die Geistlichen einstimmten. So näherte sich der Zug der Kirchenruine, in welcher sich die Neugierigen zusammendrängten und auf die Mauern und Balken kletterten, um Platz zu machen, ohne die Kirche zu verlassen. Man trat ein, und mit Bewundern erblickten die Geistlichen den Altar mit seiner Decke, seinen Leuchtern, seinen brennenden Kerzen und dem Hostienbehältnisse. Es wurde bestätigt, daß dies alles Dinge seien, welche schon vorher dem Altare eigen gehört und in der Kirche befindlich gewesen seien. Jetzt begab sich der Bischof vor den Altar, um die Hostien zu untersuchen und das Behältnis zu öffnen. Der Zudrang der Gläubigen wurde furchtbar, die beiden wachthaltenden Bauern waren zu schwach, ihm Widerstand zu leisten; kaum hielt die Ehrfurcht vor dem heiligen Orte sie ab, die Geistlichen zu drängen. Ein altes Mütterchen auf Krücken wurde zurückgestoßen und versuchte immer von neuem, sich nach dem Altare hinzuarbeiten und das Wunder zu schauen. Weinend vor Ärger warf sie die Krücken von sich und stürzte sich wild in das Gewühl, indem der Bischof soeben die Hostien herausnahm. Sofort schrien die Umstehenden Mirakel und hoben die Krücken als sichtbares Zeichen des Wunders hoch in die Höhe. Ja selbst die Alte wurde in die Höhe gehoben, und ein paar Männer nahmen sie auf die Schultern, wo sie zu ihrer Freude gar gut sehen konnte. Der Bischof und die Geistlichen bestätigten vor dem Altare, daß jede der drei Hostien frische Blutflecke habe und an dem Wunder nicht mehr zu zweifeln sei. Darauf mußte die Alte vor dem Altare niedergesetzt werden. Sie versicherte, kurz vorher noch in einem Zustande gewesen zu sein, in welchem sie nicht habe gerade stehen oder ohne Krücken gehen können, und die Umstehenden bezeugten dies. Im Augenblicke, wo das heilige Blut sichtbar geworden, habe sie einen Ruck durch den ganzen Körper gespürt, habe geradestehen und ihre Krücken wegwerfen können und vermöge auch jetzt noch wie andere zu stehen und zu gehen, wovon sich jeder überzeugen könne. Auch ein alter Mann arbeitete sich zum Altar hin, zeigte seinen Arm vor und versicherte, er sei lahm gewesen, als er zur Kirche gekommen und habe ihn so gelähmt in einer Binde getragen, die man ihm jedoch im großen Gedränge abgerissen. Im Augenblicke, wo die Hostie gezeigt worden, sei sein Arm plötzlich gesund gewesen, und er habe ihn gebrauchen können wie den andern. Noch einige andere Personen kamen hierbei und bezeugten ihre Genesung von kleineren Übeln. Über dies alles ward an Ort und Stelle sofort ein Protokoll aufgenommen, in welchem die angesehensten Personen als Zeugen genannt waren, und der Bischof verließ die Kirchenruine mit der Bestätigung des Wunders und dem vollen Glauben daran.

Nunmehr war des Menschenzuflusses kein Ende. Von allen Orten her pilgerte man zum heiligen Blute nach Wilsnack. Es geschahen Zeichen und Wunder, und man spendete reichlich zur Erbauung einer der Heiligkeit des Ortes angemessenen Kirche. Die Bauern benutzten die ihnen gebotene Gelegenheit, von den Pilgern zu verdienen und waren bald imstande, ihre Häuser ansehnlicher und besser als die früheren aufzubauen. Auch mit dem Kirchenbau wurde der Anfang gemacht, denn der Priester Johann wußte die Gelegenheit gut zu benutzen.

Aber auch der Bischof von Havelberg überschaute unschwer, wie wichtig dies Wunder für seine Kirche werden mußte. Er setzte seinen Vorgesetzten, den Erzbischof von Magdeburg sowie die Bischöfe von Lebus und Brandenburg von der Sache in Kenntnis und übersandte ihnen Abschrift des Protokolls. Man fand keinen Grund, an der Wirklichkeit des Wunders zu zweifeln. Zweifelsucht und Ungläubigkeit war überhaupt nicht der Charakter dieser Zeit, und man würde sich sehr irren, ja eine ganz fremde Denkweise diesen Köpfen andichten, wenn man annehmen wollte, sie hätten sich nur gestellt, als glaubten sie daran. Praktischer Verstand und Wunderglaube kann recht gut mit- und beieinander bestehen, er kann es sogar zu einer Zeit, wo eine Naturkunde existiert, die damals fehlte.

Der Bischof von Havelberg gab eine schöne Monstranz her, in deren kristallenen Behälter die wunderbaren Hostien gesetzt wurden. Bald empfahlen andere Bischöfe ihren Kurranden die Wallfahrten nach Wilsnack ebenso dringend und erteilten nicht geringeren Ablaß. Überall wurde das Wunder gepriesen, und die Menge der Andächtigen mehrte sich, je länger um so mehr. Dies veranlaßte den Bischof Dietrich, dem bisherigen Dorfe die Rechte einer Stadt zu verleihen. Fast alle Bauern verwandelten sich in Herbergswirte; denn selbst im Winter wurde es nicht leer, weil eine Menge von Personen, welche verbannt oder verfolgt waren, den heiligen Ort als ein Asyl ansahen, dem das Asylrecht der Kirchen zukäme, aus denen kein Verbrecher weggeholt werden durfte. Selbst die Geistlichkeit scheint diese Meinung eine Zeitlang geteilt zu haben.

F. v. Kloeden. Die Quitzows und ihre Zeit oder die Mark Brandenburg unter Kaiser Karl IV. bis zu ihrem ersten Hohenzollernschen Regenten. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.

*

Der Glaube an die Wunderblut-Hostien ist von der katholischen Kirche seit langem völlig aufgegeben. Frühzeitig schon, während die Wallfahrten nach Wilsnack noch im besten Gange waren, hatte eine scharfe Kritik des Wunders begonnen. In der Kommission, die 1403 zu seiner Prüfung eingesetzt worden war, stellte Johannes Huß fest, daß sich der lahme Fuß eines angeblich geheilten Knaben durchaus nicht gebessert, sondern im Gegenteil verschlechtert hatte; und daß zwei Frauen, von denen behauptet wurde, daß sie in der Wunderkirche ihr Augenlicht wiedererlangt hätten, überhaupt nie blind gewesen waren. Indessen erlosch die Zuversicht der Pilger nicht, und ihr Andrang verminderte sich nur wenig, obgleich endlich der Papst selber die Wallfahrten verbot. Erst 1552, als ein evangelischer Priester die drei Hostien verbrannte, hörte der Zulauf auf. Daß die Beteiligten ihn nicht ungern sahen, liegt auf der Hand; trug er doch der Stadt und dem Kapitel ganz gewaltige Summen ein. Bemerkt zu werden verdient die Sage, daß vom Havelberger Dome aus ein unterirdischer Gang nach der Wilsnacker Kirche geführt habe. Sobald nun Pilger in Havelberg eingetroffen seien und arglos den dortigen Priestern Namen und Herkunft angesagt, ihre Wünsche und Leiden kundgetan hätten, sei unverzüglich ein Bote durch den Gang nach Wilsnack gelaufen, um den dortigen Geistlichen alle Einzelheiten ihrer Angaben mitzuteilen. Die Pilger sollen dann nicht wenig überrascht gewesen sein, wenn man sie in Wilsnack beim Namen gerufen, ihnen ihre Leiden genannt und mit ihnen über ihre geheimsten Hoffnungen gesprochen habe. Sie glaubten dann um so inniger und überzeugter an die Wunderkraft der Hostien. –

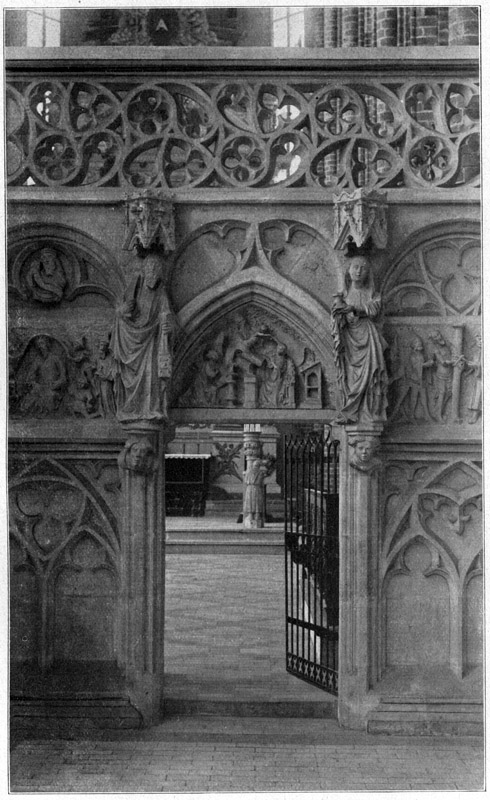

Der Lettner im Dom zu Havelberg

An natürlichen Erklärungen des Wunders hat es selbstverständlich nicht gefehlt. Neuerdings weist man auf eine ganz ähnliche Erscheinung hin, die sich der Aberglauben zunutze macht: auf das alljährlich einmal in Neapel gezeigte Blut des heil. Januarius. Daß ein roter Schimmelpilz die Hauptrolle bei dem Wunder spielt, nimmt auch Wilhelm Bölsche an.

Die Havel bei Petzow

Von Wilhelm Scheuermann.

Wenn ein wendischer Knecht in der Prignitz Dienst nahm, so versäumte er nie, bei Gelegenheit den Hinzberg bei Seddin zu besuchen, denn von Großmutter und Urahne wußte er die Mär, daß dort »unser großer Wendenkönig« begraben liegt. In ihren schwermütigen Liedern sangen und singen die Spreewald-Sorben von ihrem toten Herrscher im Königsgrab von Seddin.

In der Prignitz gehen mancherlei alte Sagen um. Auf Waldwegen läuft ein Pferd ohne Kopf, auf einer Brücke treibt, wie vielen Ortes im deutschen Märchengebiete, ein neckischer Huckup sein Wesen und springt den vom Felde heimkehrenden Mägden auf ihren Tragkorb, daß sie fast darunter zusammenbrechen. Ein feuriger Drache fährt nächtlich als leuchtende Schlange durch den Schlot ins Haus, und von dem hat eine Krügersfrau ihr großes Vermögen bekommen, dessen Herkunft allen Nachbarn rätselhaft war, bis man den Drachen bei ihr belauschte. Als weißes Flämmchen sitzt er dem Weibe oftmals in nächtlicher Stunde im Wohnzimmer zu Füßen und hält mit ihr Zwiesprache. Aber die meisten Prignitzsagen beschäftigen sich mit dem großen König der Vorzeit, der in einem der dort zahlreichen Hünengräber zur Ruhe gebettet worden ist. Man wußte nicht genau in welchem. Die einen sagten, der Riesenkönig Hinze schlafe in einem dreifachen Sarge von Gold, von Silber und von Eisen im Kehrberg in der Ostprignitz. Die anderen nannten ihn den großen Wiesenkönig und zeigten sein Grab bei Krams, wo seine Gebeine in einem mit Gold ausgefüllten Sarge beigesetzt sein sollten. Die meisten aber glaubten, daß des Riesen Schlummerstatt im Hinzberg bei Seddin bereitet worden sei, der im Volksmunde schon immer das Königsgrab und später anscheinend zuweilen auch das Kaisergrab geheißen hatte. Auch hier verkündete wieder die Sage, daß den Leichnam ein dreifacher Sarg von Gold, von Silber und von Eisen, andere sagten von Kupfer, umschließe. Überall aber, wo einer die Sage erzählte, vergaß er nicht zu erwähnen, daß der König sein goldenes Schwert und viele Kleinodien bei sich habe.

Schatzmärlein wie diese sind viele bekannt in Land und Stadt. Überall finden sich Leute, die sie gern glauben, weil sie sie glauben wollen. So hat es auch bei Seddin des öfteren Menschen gegeben, denen es nichts verschlagen hätte, ob das Geld von einem Totenschrein stammte, wenn sie es nur erst gefunden hätten. Der Versuch wurde zu wiederholten Malen gemacht, und ein Besitzer des Hinzberges, dem es schlecht ging, grub mit seinem Knecht einmal wochenlang im Schweiße des Angesichts nach dem Goldschatz, fand aber nichts als große Steine und ward vom Schatzgräberteufel doppelt geprellt. Denn er mußte sein Besitztum doch verlassen, und der neue Herr verkaufte für gutes Geld die großen, schweren Findlingssteine, die sein Vorgänger statt des Goldes ausgegraben hatte.

Das Hünengrab von Seddin ist das größte, das auf deutschem Boden steht, und wohl eines der größten in Europa. Sein Umfang mißt 300 Schritt und seine Höhe heute noch 10-11 m, obwohl durch späteres Einebnen der Oberfläche und durch Abrutsch des Erdreiches an den Hängen die ehemalige Größe vermindert scheint. Die stattliche, weithin sichtbare Höhe hebt sich wie eine flache Glocke vom moorigen Wiesengrund der Umgebung ab. Rings um den Fuß des Berges sind in derselben Art, wie bei vielen anderen Hünengräbern, große Findlingsblöcke zu einem heiligen Steinkreise aufgerichtet worden. Unweit von dem großen Hügel erhoben sich zwei kleinere, und auch die waren der Sage bekannt. In dem einen war des toten Königs Fingerring, das Sinnzeichen seiner Herrschergewalt, begraben, in dem anderen aber lag sein Goldwert. Die Hügel wurden angeschnitten und abgegraben, wobei für die Besitzer ein sicherer Gewinn als sagenhafte Goldschätze in Aussicht stand: die vielen Findlinge, die in den Hügeln steckten, sollten zu Haus- und Straßenbauten ausgebeutet werden. Dabei zeigte sich, daß der angebliche Geldschrank spurlos verschwunden war. Vielleicht war ein früherer Finder glücklicher gewesen und verschwiegen genug, die übrigen bei ihren Hoffnungen zu lassen. Denn schon zu Karls des Großen Zeiten haben unbekümmerte Abenteurer im gewerbsmäßigen Ausplündern vorgeschichtlicher Grabstätten ihren Unterhalt gesucht. Andere waren geneigt, die ganze Sammlung der Prignitzer Königsgrabsagen zu jenen anderen vom Schatz im brennenden Dornbusch und von der leuchtenden Stalltürschwelle zu rechnen, unter denen auch noch nie ein Sonntagskind goldene Leuchter und silberne Löffel gefunden hat.

Dann aber kam der zweite Hügel, der den Fingerring bergen sollte, an die Reihe, und siehe da: er enthielt den Ring, von dem die Sage wußte! Zwar keinen Fingerring, sondern einen starken Armreif, wie er in der Vorzeit auch als Männerschmuck üblich gewesen war, was aber seit vielen Geschlechtern keiner mehr von denen wissen konnte, die die Sage weiter erzählt und lebendig erhalten hatten. Und endlich kam die Aufdeckung des Königsgrabes selbst, die ein Zufall brachte, nachdem alle qualvollen Bemühungen so oft vergeblich gewesen waren, und die, wie sich zeigte, auch nur ein Zufall hatte bringen können.

Im Jahre 1899 war zum Zweck der Steinausbeutung ein Graben in dem Hinzberg getrieben worden, bis etwa in der Mitte des Hügels die Arbeiter auf ein unüberwindliches Hindernis stießen. Gewaltige Felsblöcke waren wie eine Wand aufgerichtet, und als das Erdloch einen größeren Überblick gestattete, sah man, daß sie eine Kammer umschlossen, die an einer Stelle einen Eingang zeigte. Schleunigst wurde der Pfleger des Märkischen Museums in der Prignitz und dessen Leitung in Berlin benachrichtigt, und Geheimrat Ernst Friedel, der schon viele Jahre früher emsig alles gesammelt hatte, was der Volksmund über die Königsgräber wußte, erlebte die Genugtuung, daß er als erster in das Totengemach des großen Königs im Hinzberge eintreten durfte.

Der Fund, der hier gelungen war, gehört zu den großartigsten, welche die europäische Altertumskunde zu verzeichnen hat, und in der Mark Brandenburg ist ihm nicht entfernt seinesgleichen zur Seite zu stellen. Es war wirklich eine Schatzkammer, wenn auch im höheren Sinne, als die Volkssage meinte, und als ein Schatz steht heute der Inhalt des Königsgrabes von Seddin im Berliner Märkischen Museum, gleichsam dessen Mittelpunkt und Allerheiligstes bildend, um das sich in ehrerbietendem Abstande die übrigen Ausstellungsgegenstände der Vor- und Frühzeit gruppieren.

Die Sage vom dreifachen Sarg fand ihre Bestätigung. Das verbrannte Gebein des Königs war in einem prächtigen großen Gefäß aus getriebener Goldbronze gesammelt, das mit einem mit Bronzedraht angehefteten Deckel fest verschlossen war. Dieser erste Sarg stand in einem zweiten, in einer dickwandigen Tonurne von bedeutender Größe, die von einem flachen, nach innen in einen Falz verlaufenden Deckel luftdicht zugehalten wurde. Vier aus Ton gebrannte Nieten befestigen durch ebenso viele Löcher den Deckel mit dem Gefäßrande. Den dritten Sarg, von dem die Sage meldete, bildeten dann die Felsblöcke der Grabkammer. Neun ziemlich ebenwandige Findlinge waren fast kreisförmig aufgestellt, so daß ein Gemach entstand, das über 160 cm hoch und über 2 m im Durchmesser groß, Raum genug für vier Menschen bot. Das Dach war in der Art, wie wir es von den Zyklopenbauten kennen, aus treppenförmig übereinandergeschobenen Felsblöcken zu einer Kuppel errichtet. Den Boden bildete hartgeklopfter, brauner glatter Lehm, der beim Öffnen fast den Eindruck von Linoleum machte. Die Wände der Felsblöcke waren mit einem Bewurf von Lehm geglättet, auf dem mit leuchtend roter Farbe mäanderartige Teppichmuster aufgemalt waren, wie die ersten Besucher zu erkennen glaubten und wie sich aus den erhaltenen Fundstücken auch annehmen läßt. Nach dem Zutritt der Luft bröckelte dieser Bewurf rasch herunter.

Auch die Sage vom goldenen Schwert fand ihre Bestätigung. Denn ein Schwert, zwar nicht von Gold, aber von Goldbronze, stand neben der Graburne des Königs, an diese gelehnt, wie um dem Toten Gelegenheit zu geben, seine Waffe jederzeit zu ergreifen. Neben der Königsurne standen mehrere andere tönerne Gefäße. Zwei enthielten verbranntes Menschengebein, eine andere war wohl ehedem mit Met oder anderem Trank gefüllt gewesen, und der flache Stein, der sie zudeckt und im Laufe der Jahrtausende zerdrückt hatte, trug wohl die Brotfladen, die man dem Toten als Speise gereicht hatte. Reichlich bronzenes Geschirr und Gerät war beigegeben. Zwei getriebene Schalen, eine gegossene, die im Henkel einen verzierten Armring trug, Messer mit schöner feiner Ornamentik, Ringe als Arm-, Hals- und Fingerschmuck, Schmelzperlen und bronzene Spiralröhrchen von einem Halsband, ein bronzenes Beil, ein Rasiermesser mit Schwanenhalsgriff, eine Pinzette, ein kleiner bronzener Kamm mit einer Radspeichenverzierung, Doppelknöpfe, Knebel und allerhand anderes Kleingerät. Das Bronzemetall war damals wirklich ein Schatz und sein Besitz Reichtum. Selbst ein kleines Bruchstück eines Halsringes hatte man den Toten als ihr Eigentum gewissenhaft mitgegeben. Noch größeren Wert aber hatte damals das seltene Eisen, das in der kleinen Deckelgraburne in zwei winzigen Stückchen, darunter einer Nadel, entdeckt wurde. Die Untersuchung des Ganzen erwies, daß die Königsurne das Gebein eines starken Mannes von 30-40 Jahren enthalten hatte, während in den beiden kleineren Graburnen zwei Frauen, eine von 20-30 Jahren und eine jugendlicheren Alters beigesetzt waren. Man nimmt an, daß es die Gemahlin des Königs und eine Dienerin waren. In der Königsurne lagen außerdem die Überreste eines kleinen Raubtieres, wie es sich herausstellte, eines königlichen Tieres, des Hermelins. Das Alter der Grabstätte wird etwa um 1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung angesetzt. Daß es sich um einen Fürsten handelt, kann nach der Schönheit und Bedeutung der Funde nicht zweifelhaft sein. Ob es ein Gaukönig der Sweben oder der Semnonen war, ist bisher nicht zu entscheiden.

Sicher aber war dieser große König im Märkischen Lande ein Germane. Desto wunderlicher ist die Erhaltung der Königsgrabsage, die den großen Eindruck, den vor 3000 Jahren die fürstliche Bestattung in dem goldglänzenden Grabgefäße und der purpurn ausgemalten Totenkammer auf das Volk gemacht hatte, bis heute widerspiegelte, die den Auszug der Germanen aus der Mark, das Einrücken der Wenden und die Wiedereroberung durch die Deutschen überdauerte. Sie enthielt noch immer einen richtigen Kern, nachdem die Prignitzbauern den germanischen Recken zum Riesenkönig Hinze gemacht hatten, und als die Spreewaldwenden ihn als ihren großen toten König besangen!

Den Hinzberg, dem nun sein dreitausendjähriges Geheimnis genommen ist, hat die Provinz Brandenburg als Eigentum erworben, um ihn vor Zerstörung zu schützen und das Denkmal, das die Männer der Vorzeit ihrem Helden errichtet haben, für alle Zukunft zu erhalten. Der Zugang zur Grabkammer ist offen geblieben und durch Mauerwerk vor dem Zusammensturz gesichert. Eine eiserne Gittertür bewahrt das Totengewölbe vor ungerufenen Gästen, läßt aber den Einblick in die Kammer offen, wo die Abgeschiedenen wohnten. Noch sieht man im düsteren Raume die beiden steinernen Sitze, die den Seelen des Herrscherpaares von ihren Mannen errichtet wurden. Der Dienerin kam es zu, vor der Herrschaft zu stehen, im Jenseits wie im irdischen Leben.

Trachtenbilder aus dem Spreewald nach Lichtbildern