|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das älteste Berliner Stadtwappen (um 1272). (Noch ohne den Bären als Wappentier.)

Von Wilhelm Bölsche.

Wenn ich an die Berliner Landschaft denke, so meine ich eine Anzahl kleiner, alter, schlichter Bilder zu sehen, alle in ganz armen, aber soliden Holzrahmen, die das Alter gebräunt hat. Sie haben nie zwischen den gleißenden Farben und Goldrahmen einer großen Ausstellung geprunkt. Ein alter Liebhaber in bescheidensten Verhältnissen hat sie besessen. Er hatte nicht einmal den Raum, sie ordentlich nebeneinander aufzuhängen. Sie standen für gewöhnlich mit der Malseite einfach gegen die Wand gelehnt. Wenn er sie vornahm, mußte meist etwas Staub und Spinngewebe entfernt werden. Aber wenn dann für eine stille Stunde ein Strahl Licht auf die alte Fläche fiel, ging es wie ein stilles Aufleuchten von innen heraus darüber, und die Augen des einsamen Kenners leuchteten auch so lange. Als die Bilder später aus seinem Nachlaß in die große Kunstwelt gerieten, machten sie plötzlich ein ungeheures Aufsehen ...

Ein flacher Sandhügel; wo er angeschnitten ist, quillt goldgelber Sand vor; zumeist deckt ihn aber ein stumpfes, blaßgrünes Seidenkleid junger Kornfelder, in das der unablässig leise jagende Wind silberne Zickzacklinien gräbt; Lerchen jubeln immerzu zum weißlich verschwommenen Himmel; unten liegt die Welt unendlich weit; ein blaugrüner Waldteppich so glatt, so weich in die Tiefe, ohne jeden Einzelumriß, wie die Moosdecke eines unermeßlichen Moors; grüne Birkenstraßen schneiden ab und zu als schnurgerade Linien durch die Fläche; dann in hellem Blitz auch da, dort ein wirklicher Wasserstreifen; ein weißes Segel ist riesengroß einen Augenblick darin, dann hat der Waldteppich es jäh verschluckt; es ist, als versinke überall so nach kurzer Strecke das Wasser wieder im Waldgeheimnis, ohne Anfang, ohne Weitergang; bis endlich doch einmal ein großer Streifen Blau sich behauptet, ein wirklicher See, wo das Wasser sich ein Stück Reich frei ertrotzt hat; ganz weit darüber geht alles in flimmernden Glast; ein paar Rauchstreifen werfen das Licht so hell wie schillernder Kristall zurück, ein weißes Lichtband des Sonnenfächers hinter dem bleichen Himmel der Wasserebene steigt gerade zu ihnen herab, wie eine weisende Hand; dort liegt Berlin, so fern wie ein glitzernder Traum, so still, daß der Lerchenjubel wie eine aufdringlich laute Stimme dagegen schallt. – Ein kleiner Moorsee zwischen himmelhohen Kiefern. Schwarz ihre Kronen, schwarz die winzige, eirunde Fläche, wie erstickt von dem viel zu großen Spiegelbild; nur am Ufer ein Streifen stumpfgrünes Schilf, aus dem eine weiße Vogelbrust, ein Haubentaucher, langsam in den schwarzen Spiegel strebt; wenn es Spätnachmittag wird, werden die Stämme in einem zauberischen Rot gleißen wie die Säulen der im Weltuntergang aufglühenden Walhalla; Leistikow hat diese Kiefernglut gemalt, nur er. – Im Nadelwald steht plötzlich eine uralte, graue Eiche, der Stamm grau von Flechten, das Laub grau vom Staub der Landstraße, die neben ihr einsam durch die Kiefernheide geht, jeder einsame Wagen darauf in eine graue Wolke gehüllt; wie ein Wald über dem Walde ragt dieser Eichenkoloß, ein einsamer Überlebender aus einem anderen Walde, der einst hier stand. – Ein kleiner Kirchhof am Waldrain im Herbstgold; Herbstgold der langen, wehenden, trauernden Birken, Herbstgold der Sonnenblumen; auf den alten Gräbern rote und blaue Astern wie ein einziger deckender Kranz; als Mauer aber dahinter ein paar Dutzend riesiger Wacholderstämme, hoch wie Zypressen, mit wirklichen Stämmen, eine rätselvolle, dunkle Totenwacht, dunkel und rätselvoll wie der Tod, uralt, schweigend, rauh; und dann doch wieder mit samtweichen, lichtgrünen Sprossen. – Ein endloser Wiesenhorizont, eigentlich ein Fließ, bloß mit trockeneren Grasinseln; vergißmeinnichtblaue Wasserstreifen wechseln ab mit Farbstreifen des süßesten Smaragdgrüns; dann aber wieder ein Band des fettesten Goldgelbs von Sumpfdotterblumen; eine hohe Brücke geht hinein, zu einem Damm mit silbernen Weiden; Schwalben streifen hin und her, bald ein Schatten, bald ein Blitz. – Eine weite, abendliche Seefläche in weißem Schaum; die Wellen platschen gegen den Sandsaum, wo die Erlen in der unterwaschenen Uferkante wie auf schwarzen Stelzen stehen; das Wintereis hat sie halb zersägt, dennoch dauern sie noch wer weiß wie lange, zähe Ansiedler auf bröckelndem Halligenland; durch den Dunst klingt das Geschnatter ziehender Wildgänse; fern am Horizont ein fahler Schein, wie ein gespenstisches Auge dieser wilden Nacht; dort liegt Berlin, die funkelnde Stadt mit ihrem Lichtermeer; hier draußen weit ist sie nur eine ungewisse Stimmungsfarbe wie der Mond hinter Wolken, wie der letzte Schein eines irgendwo hinter dem Horizont wütenden Brandes. – Ein Dorf in praller Sonne; Akazien mit ihrem lichtgrünen Sonnenlaub leiten hinein und weben ihren üppigen Duft darüber; aber die breite, schattenlose Fahrstraße ist tiefer Sand mit groben Fahrgleisen, man fühlt nach, wie die Pferde hier schwitzen müssen; dunkelgrüne Moosdächer steigen über alten, rissigen Bretterzäunen auf; aber in jedem Gärtchen dahinter ragt ein großer, hochstämmiger Baum spanischen Flieders, im Maienzauber ein einziger violetter Blumenstrauß; ein schwerfälliger Gemeindebackofen und eine magere Friedenseiche; zuletzt verträumt der Blick auf einem endlosen Horizont von sandigen Kornfeldern; die Akaziengänge und Hohlwege mit verwilderndem Flieder verlieren sich unter der sengenden Mittagsglut schattenlos wieder hinein. – Eine Schilfinsel, von allen Seiten ganz eingebettet im Rohr, vor dem sich noch ein schaukelnder Ring von Wasserrosen dehnt, deren Nixenarme selbst einem modernen Motorboot gefährlich werden; Rohrspatzen lärmen mit unablässigem Kirre Kirre Kitt Kitt; es riecht nach Minze und Sumpf; von oben hängen Eichenzweige über Stämmen, die, vom Alter zerborsten, halb versunken, zu kriechenden Ungetümen geworden sind; Efeu spinnt sich hinein; wenn der feuchte Seewind in diesem unentwirrbar verfilzten Pflanzenmärchen raunt, erzählt er von einem alten Zauberer, dem Goldmacher Kunkel, der vor Jahrhunderten hier gehaust hat.

Berlin liegt in einem ungeheuren vorzeitlichen Flußtal. Was sich heute noch an wirklichen kleinen Wasserflächen und Wasseradern durch das alte Sandbett des Riesen spinnt, ist nur ein verzwergter Rest. Nie hat dieser Strom aber die Lieblichkeit unserer echten deutschen Gebirgsflußläufe besessen. Der Berliner Urstrom war ein rohes Zufallserzeugnis in den wilden Fügungen einer schauerlichen Zeit. Weit vor ihm, in einem Morgenrot der Dinge, grünte ja auch in dieser Gegend echter paradiesischer Urwald von unerhörter Pracht; die amerikanischen Sumpfzypressen entfalteten damals hier ihr Fiederlaub wie heute am unteren Mississippi. Das alles erschlug eines Tages die Eiszeit. Die anrückende nordische Gletschermauer walzte alles unter sich zur nackten, lebensleeren Wüste aus. An der kristallblauen Glocke über der völlig verödeten Sohle aber stauten sich die von Süden kommenden Gewässer. Den heutigen Ostseeweg sperrte die Eiswand, ein wahres Gebirge aus Eis. So mußte die Weichsel sich aufgestaut mit der Oder, die Oder mit der Elbe vereinen; erst dort fand der westöstliche Staukanal seinen Abfluß gegen die Nordsee hin. Stufenweise ging dann die Gletscherschranke nordwärts zurück. Mehrfach verlegte sich mit ihr der Staustrom in die wieder freiwerdende Wüste hinein. Und so kam zu einer bestimmten Zeit der ungeheure Wirbel auch gerade über Berlin. Als er auch hier endlich abfloß, erschien das Land als eine doppelte Wüste, nackt wie in den Schauern eines Schöpfungsmorgens noch vor Entstehung des Lebens, versandet, der Sand mit fremden Steinen gespickt, für immer abgeschnitten von der Flora seiner Vergangenheit. Wie dieses Chaos eines Weltuntergangs dann wieder Umrisse einer Landschaft, wie es neuen Pflanzenwuchs, Schmuck, Farben, Stimmung bekommen hat: das ist das eigentliche Märchen der märkischen Natur.

Die Menschen haben zum Teil diesen Pionierkampf erst kommen sehen, Pioniere auch sie, beide tapfer und zäh, beide sparsam und herb. Als die Stadt allmählich heranwuchs, fehlte dem Berliner zunächst jede Vergleichung für den Landschaftscharakter seiner Mark. Er zog wohl gern in die Waldheide hinaus, aber der Reiz lag doch allgemein in dem Gegensatz bloß von Stadt und Land. Als gutmütiger Skeptiker scherzte er daheim über den unendlichen Staub und Sand, in dem der Wagen auf der Sonntagspartie hatte dahinkraxeln müssen, über die Mücken, die noch immer aus den Schilfkränzen der Moorseen schwärmten, wie einst aus der Tundra, der Moossteppe der Nacheiszeit. Noch heute liebt ein gewisser zäher Typus des Berliners nicht eigentlich die Kiefernheide selbst; seine ländliche Freude ist der Übergangsrain von Stadt und Land: ein Stückchen Kartoffelacker mit einem Stande goldener Sonnenblumen und einem selbstgezimmerten Häuschen, wo man in Hemdsärmeln sitzen und eine »Weiße« trinken kann, so nah der Stadt, daß man die letzten Mietskasernen wie eine Mauer ragen sieht, und doch mit dem Gefühl, einen Hauch frischerer Naturluft zu atmen. Die eigentliche märkische Freilandschaft ist erst entdeckt worden, als die Großstadt sich geltend machte, von Augen, die mit anderen Landschaften zu vergleichen verstanden. Zum Teil haben es Fremde gemacht, doch auch der Berliner, der aus der Fremde zurückkam. Nun sah man auf einmal, was für eine Poesie, was für eine Stimmungsschönheit sich hier zäh und ausdauernd durchgesetzt hatte.

Es war freilich jetzt gerade Zeit, daß die Entdeckung kam. Mit ihr gleichlaufend hatte auch schon die Zerstörung der Landschaft durch Menschenhand begonnen. Etwas, wie das Hereinbrechen eines neuen wüsten, ungefügen Wildstroms. Es war schon das Beispiel einer älteren Verwüstung dieser Art selbst, wenn der erwachende Landschaftsblick überall auf die forsttechnisch in Regimenter getrillte Kiefer stieß, an Stelle der rasch verschwindenden Eiche, deren Stubben und reliquienhaften Nachzügler doch heute noch allenthalben den einförmigen Nadelholzstand so bedeutsam durchsetzen. Gegenwärtig geht der Vernichtungskrieg besonders gegen die malerischen größeren Sandhügel, die zu Fabrikbetrieb abgebaut werden, gegen die Moore und Schilfufer der Wassergebiete, mit denen ein Hauptteil der bezeichnenden Tier- und Pflanzenwelt mit Stumpf und Stiel vernichtet wird, gegen einzelne Charakterpflanzen wie den Wacholderbestand, der überall rücksichtslos abgeholzt wird, gegen jeden letzten Rest von urwüchsigem, »wüstem« Wildwald und echtem, versponnenen Dickicht. Im engeren Ring um Berlin wird die Frage der völligen Zerstörung des Waldes überhaupt schon brennend, hier überall führt die Entdeckung der Landschaftsschöne zugleich zu schützendem Eingreifen. Der Zufall hat gewollt, daß neben die Weltstadt Berlin mit ihren siegesgewissen Verstandestriumphen gerade eine der zartesten, duftigsten, verträumtesten Landschaften der Welt geraten ist, ein Landschaftszauber, der nur wie ein feinster Reif und Duft über dem alten Eiszeitbett liegt. Ein paar Griffe des kühlen Verstandesriesen, und dieser Stimmungsduft könnte fortgewischt sein. Und doch hat die Stadt nie dringlicher diesen Gegensatz gebraucht – als seelische Ergänzung. Nie andererseits sind die Verkehrsmittel so glänzend gewesen, die es so spielend leicht machen, das Bild des blauen märkischen Sees immerfort wie ein Seelenbad deutlich und vertraut zu halten auch inmitten der angespanntesten Großstadtarbeit.

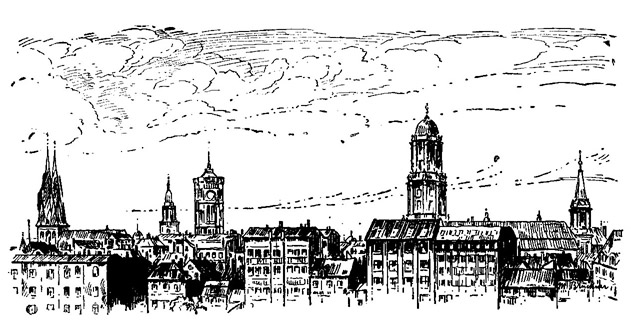

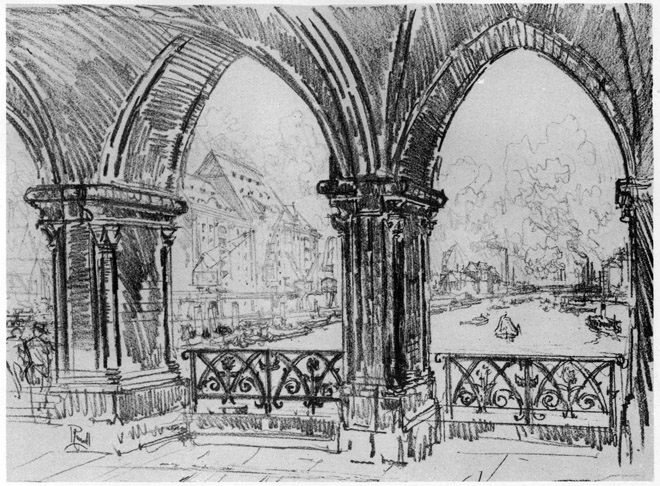

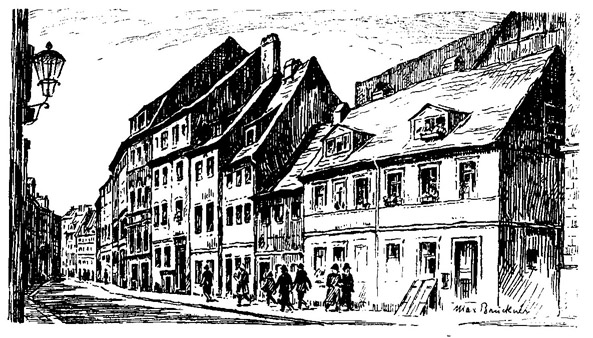

Blick auf Alt-Berlin.

Von W. Pütz.

Das vorgeschichtliche Flußsystem Norddeutschlands zeigt im völligen, fast paradox erscheinenden Gegensatz zu dem heutigen nordsüdlichen Verlauf der Oder und Weichsel eine südost- und nordwestliche, beziehentlich ostwestliche, über Berlin beziehentlich über Eberswalde führende Richtung dieser Flüsse sowie eine Vereinigung beider in der Niederung des Havelluches, von wo ab sie in Gemeinschaft mit den Wassern der Elbe den ältesten Hauptstrom, den eigentlichen Urstrom Norddeutschlands bildeten und in dem weiten, von dem heutigen Elbstrom nur zum kleinsten Teil ausgefüllten Tale der Nordsee zueilten – solchergestalt, in weiterem Gegensatz zu dem heutigen Flußbild, nur ein einziges Flußsystem darstellend.

Die Entstehung dieser nach dem Vorgange Berendts auf drei längere Stillstandspausen während der Rückzugsperiode der letzten Vereisung zurückgeführten, alten Urströme ist durch die Auffindung der zwischen den alten Flußtälern liegenden, die Stillstandslinien des Eises bezeichnenden Endmoränen in ihrer Ursache immer klarer erkannt worden. Der Parallelismus zwischen Endmoräne und den alten Flußtälern kennzeichnet diese als ursprüngliche Sammelrinnen der Schmelzwasser; ein Rückzug des Eisrandes nach Norden mußte folgerichtig eine weitere Verlegung jener Abflußwege nach derselben Richtung hin nach sich ziehen. Hat somit die Entstehung des ältesten und südlichsten dieser alten Flußtäler, des sogenannten Glogau- Baruther Tales, den Beginn der Abschmelzungsperiode zur Voraussetzung, so bezeichnet das hier hauptsächlich in Betracht kommende zweite Tal, das sogenannte Warschau-Berliner Tal, ein bereits über die Gegend von Berlin hinaus vorgeschrittenes Stadium, während dessen zunächst die sämtlichen Schmelzwasser, die bis dahin dem ersten Haupttal zugeflossen waren, hier ihre Vereinigung und ihren Abfluß nach der unteren Elbe fanden, wogegen die Wasser des ersten Hauptstromes das Bestreben zeigten, nach dem neuen tieferen Tal durchzubrechen. Ein solcher Durchbruch gelang zuerst dem Wasser der heutigen Oder in der Gegend von Deutsch-Wartenberg, infolgedessen das erste Haupttal unterhalb des Durchbruches insoweit ein totes Tal wurde, als es jetzt nur noch von Süden her durch Nebenflüsse gespeist wurde. Doch auch ihnen mußte nunmehr der Durchbruch nach dem neugebildeten Hauptstrom um so leichter gelingen, als ihnen hierzu die ehemaligen, nun trocken liegenden nordsüdlichen Schmelzwasserrinnen zur Verfügung standen.

Ein solcher Entwicklungsgang erklärt hinreichend die Herkunft der gewaltigen Wassermassen, die einstmals unser Berliner Tal ausfurchten, um später nach Entstehung des dritten, nördlichsten Haupttales, des sogenannten Thorn-Eberswalder Tales nach dieser wiederum tiefer gelegenen Schmelzwassersammelrinne sich einen Durchbruch zu suchen, der südlich bei der heutigen Stadt Frankfurt (a. O.) vor sich ging und für unser Berliner Odertal von wesentlicher Bedeutung war. Ließ er doch abwärts der Durchbruchstelle in dem breiten Flußbett nur die Spree, den ehemaligen Nebenfluß, zurück, deren schmaler Wasserlauf sich hier, um einen treffenden Vergleich Berendts anzuführen, ausnimmt »wie die Maus im Käfig des entflohenen Löwen«.

In dem von den rauschenden Wassern des Urstromes verlassenen Rinnsal sich ihr Bett ausfurchend, nahm nun die Spree ihrerseits zwei andere bisherige Oderzuflüsse als eigene Nebenflüsse auf, nämlich die in einem breiten ehemaligen Durchbruchtale von Süden kommende wendische Spree (Dahme) und von Norden her die Panke. So verstärkt fand sie selbständig ihren Weg über Spandau und Nauen zur unteren Elbe, eine Selbständigkeit, deren Dauer abhängig war von derjenigen des dritten, nördlichsten Urstromes.

Wie aber nun jeder einzelne dieser diluvialen Urströme nur anzusehen ist als ein Glied in der Entwicklungsreihe des alten Flußsystems, so bildete dies selbst nur das Übergangsstadium zu den hydographischen Verhältnissen der Gegenwart, für die der Zeitpunkt gekommen war, als nach vollständiger Abschmelzung des Inlandeises und infolge der damit wohl gleichzeitig sich vollziehenden nördlichen Allgemeinneigung des Bodens die bisherigen Nebenflüsse der unteren Elbe, des ältesten und eigentlichen Urstromes des nordöstlichen Deutschlands, Oder und Weichsel ihren nördlichen Abfluß zur Ostsee gefunden hatten, und infolgedessen auch das Eberswalder oder alte Weichseltal westlich der in der Gegend von Oderberg zu suchenden Durchbruchstelle ein totes Tal wurde.

Dieses Ereignis, durch welches das heutige Flußnetz im wesentlichen zum Abschluß gelangte, war für das Berliner Tal nur insoweit von Wirkung, als nunmehr die vorerwähnte »Selbständigkeit« der Spree, d. h. ihr Einmünden in die Elbe, in Frage gestellt wurde. Denn die Havel, die als ursprünglicher Nebenfluß des ältesten Urstromes bei Entstehung der beiden andern Haupttäler zweimal in ihrem unteren Lauf gekürzt worden und so nacheinander zunächst zu einem Nebenfluß der über Berlin fließenden alten Oder, sodann der über Eberswalde fließenden Weichsel geworden war, hatte nach Entleerung der beiden nördlicheren Haupttäler endlich ihr altes Bett über Spandau und Potsdam wiedergefunden, stieß aber auf diesem Wege rechtwinkelig mit der Spree zusammen. Zwischen beiden nicht erheblich ungleich starken Flüssen kam es nun zu einem Kampfe um die Oberhand, dessen Zeugen wir noch heute in den Versandungen des unteren Spreebettes sehen; die reichlicheren Wasser der Havel mußten aber schließlich den Sieg davontragen, und damit war auch für die Umgegend von Berlin das heutige Flußbild vollendet.

Das mittlere der drei Haupttäler weist nun auf seiner ganzen Längsausdehnung von der Elbmündung bis nach Rußland hin, gerade an der von unserer Reichshauptstadt eingenommenen Stelle, zwar nicht die engste, aber doch für einen Übergang bei weitem günstigste Stelle auf. Just hier nähern sich nämlich die beiden trockenen Diluvial-Plateaus, der Teltow und der Barnim, auf etwa 400 m gleich einem Drittel der durchschnittlichen Talbreite.

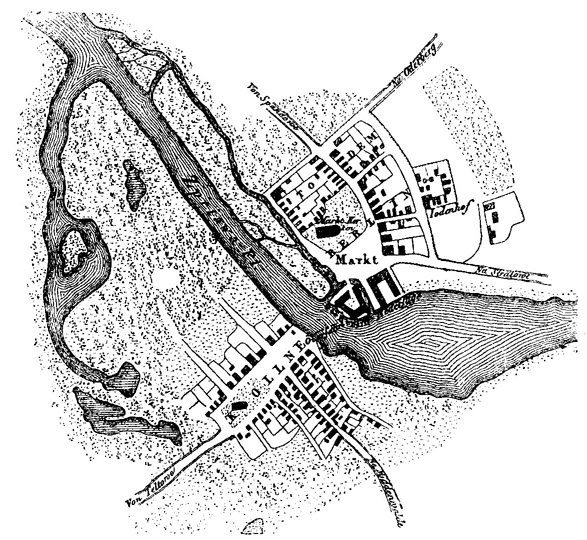

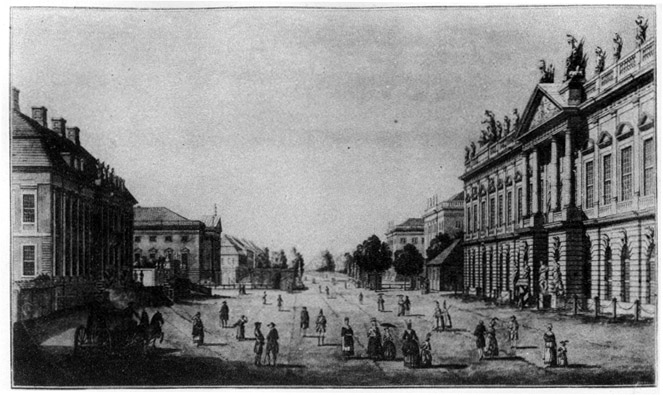

Berlin und Kölln im Anfang des 13. Jahrhunderts. (Nach K. F. Klöden.)

Hier mußte sich also nicht nur ein reger Verkehr zwischen hüben und drüben entwickeln, hier mußten sich auch die Hauptstraßen von Süd nach Nord, wo die Bernsteinküste schon frühzeitig den Handel anzog, scharen und so Bedingungen geschaffen werden, die naturgemäß und nachweisbar die Gründung und das rasche Aufblühen einer Ansiedlung bewirken, im vorliegenden Falle aber um so günstiger waren, als die Gabelung der Spree in zwei das Werder umschließende Arme nicht nur den Ladeverkehr zu wiederholter Rast zwang, sondern auch wohl den Schiffer wegen der wahrscheinlich beengten Durchfahrt zum Aufenthalt genötigt haben mag.

Es ist ein weiter Entwicklungsgang von Fährstelle und Fischerdorf zur Weltstadt. Aber unaufhaltsam wuchsen dem auf dem lebensfähigen Boden des alten Flußtales entsprossenen Gemeinwesen die kräftigen Glieder; denn »ein großartiger Beruf lag auf dieser Sandscholle«, wie Willibald Alexis sagt, ein Beruf, dessen Erfüllung auch die schwerste Not der Zeiten nicht zu hindern vermochte.

Umflutet von dem Wirbel des modernen Straßenlebens, wandeln wir heute, der geringen Steigung nicht achtend, welche die Straßenbahn ohne Schwierigkeit zu nehmen vermag, unbewußt aus dem Gebiete des Talsandes auf das Höhendiluvium. Aber wie sehr auch immer Menschenwerk die Urschrift der Natur verwischt hat, es gelingt doch unschwer, sie auch in dem heutigen Stand der Dinge noch zu erkennen, da sich sowohl für den Süd- wie für den Nordrand des Tales je ein offen zutage liegender Ausgangspunkt einer solchen Beobachtung darbietet.

Als ein derartiger Punkt ist für den Süden der Kreuzberg zu nennen, dessen Anstieg, d. h. die Talböschung, in der Belle Alliance- und Lichterfelder Straße deutlich zum Ausdruck kommt. Von hier aus läßt sich der Talrand nach Osten zu in der Richtung der Bergmannstraße, deren südliche Querstraßen ein merkliches Ansteigen zeigen, um so leichter verfolgen, als er bald hinter dem Marheineckeplatz sowohl in den Friedhöfen der Hafenheide wie weiterhin in den jetzt freilich verschwundenen Rixdorfer Rollbergen offen und zum Teil noch ziemlich unberührt hervortritt. Ähnlich gelingt das Verfolgen der Randlinie nach Westen hin durch die Kreuzbergstraße über die Anhalter und Potsdamer Eisenbahn hinweg nach dem (alten) Botanischen Garten und Schöneberg, von wo ihr weiterer Verlauf über Charlottenburg, Westend, den Spandauer Berg (dessen vorspringende Spitze, der allen Berlinern wohlbekannte Spandauer Bock, eine vorzügliche Beobachtungsstelle bildet), sodann über den Pichelswerder und die Orte Staaken, Dallgow, Nauen zu suchen ist.

Für den Norden dient der Friedrichshain zum Ausgangspunkt. Das unmittelbar hinter dem Landsberger Platz stark ansteigende Parkgelände kennzeichnet recht deutlich das Diluvialplateau, dessen Rand von hier aus im Zuge der Friedensstraße derartig weitergeht, daß diese selbst die obere Kante der Böschung bezeichnet, während ihre Parallele, die Höchste Straße, sich ziemlich am Fuß der Böschung hinzieht, ihren Namen aber mit Rücksicht auf die von hier immer noch bergab gehenden Querstraßen gleichwohl nicht zu Unrecht führt. Jenseits des Königstors, wo sich der Aufstieg der neuen Königsstraße von der Talsohle auf das Diluvialplateau in einer die Böschung durchsetzenden Falte und somit fast unmerklich vollzieht, macht das Gehänge eine Schwenkung aus der bisherigen Südost-Nordwestrichtung in eine genau ostwestliche und tritt zugleich mit einer stärkeren Erhebung etwas südlich vor, so daß die Randlinie einen spitzen Winkel mit der Linie der neuen Königsstraße bildet. An der nun folgenden Prenzlauer Allee erleidet das Terrain wiederum eine Senkung, so daß der Höhenrand zwischen hier und dem Königstor bergartig hervortritt und der früher gebräuchliche, durch die Bebauung aber allmählich fast in Vergessenheit geratene Name »der Prenzlauer Berg« begreiflich wird.

Jenseits des Prenzlauer Tores durchschneidet das Gehänge die nordseitigen Querstraßen der Lothringer Straße, von der es sich allmählich immer weiter zurückzieht, so daß der stark ansteigende Weinbergsweg etwa in seiner Mitte und die folgende Brunnenstraße etwa bei der Einmündung der Veteranenstraße gekreuzt werden. Von hier über den Begräbnisplatz der Elisabethgemeinde und die Bernauerstraße weiterlaufend folgt die Böschung dem Zuge der Hussitenstraße und tritt dann, mit einer Linksbiegung, die Stettiner Eisenbahn überschreitend, in den Begräbnisplatz der Dorotheen- Gemeinde, wo er um den rechts bleibenden Humboldthain nach Norden biegend in den Ostrand des Panketales übergeht.

Die bedeutende Verbreiterung des Berliner Tales, die hier durch das Einmünden zweier ehedem weit ansehnlicheren Wasserläufe, nämlich der bereits genannten Panke und des Hermsdorfer Fließes, entstanden ist, und der sich die große Unterbrechung des Diluvialplateaus durch die Havel unmittelbar anschließt, läßt auch an dieser Stelle auf weit größere Wassermengen der Vorzeit schließen, wie sie andererseits Berlins für seinen Entwicklungsgang so ungemein günstige Lage mit überzeugender Klarheit dartut.

Vom Friedrichshain ostwärts tritt der Talrand zunächst in den Friedhöfen der Petri- und Georgen-Gemeinde hervor, von wo aus er, durch mehr oder weniger starkes Gefälle bemerkbar werdend, über die Weiden- und Thaerstraße und den Baltenplatz in fast paralleler Richtung mit der Frankfurter Allee verläuft. In der Nähe des Talgehänges, wo die Namen Ackerstraße, Gartenstraße, Frucht- und Blumenstraße eine fast vergessene Sprache reden, blühte übrigens ehedem eine reiche Garten- und Ackerkultur, deren Bedeutung schon daraus erhellt, daß die Berliner Ackerbürger sich bereits vor Entwicklung der städtischen Gewerbe zu einer Gilde zusammengeschlossen hatten und in der sogenannten »Wröhe« ein eigenes Gericht besaßen. Die Mitglieder dieses Gerichtes, die »Wröheherren« hielten, wie aus den Satzungen der Ackergilde von 1580 hervorgeht, in Gemeinschaft mit den zugeordneten Ratsdeputierten von der Pflugzeit bis nach Bartholomäi alle Sonntage auf dem Rathause die »Wrüge« Wröhe, Wrüge = Rüge, d.h. also Rügegericht. Die Funktionen dieser Rügeherren hatten sich indes im Laufe der Zeiten geändert und bestanden zuletzt nur noch im Abschätzen von Wiesen und Äckern. ab.

In der Frankfurter Allee war es auch, wo noch im Jahre 1886 ein Grundbesitzer seinen Wein kelterte. – Weinbau in Berlin! In welch hellem Glanze erscheint uns beim Klange dieses Wortes der alte Talrand! Die vereinigten Städte Berlin und Kölln besaßen um die Mitte des 16. Jahrhunderts 70 Weinberge und fast 30 Weingärten, von denen einer 1595 volle 96 Tonnen ergab. Und es war nicht nur schlichter, sog. »blanker« Landwein, den die alten Berliner namentlich an dem nördlichen, nach Süden einfallenden und so die günstigsten Kulturbedingungen bietenden Gehänge erzeugten, sondern auch Muskateller, Malvasier, Petersilienwein und tiefdunkeler, sog. Tintenwein, von deren vortrefflichem Wohlgeschmack die Chronisten des 17. Jahrhunderts viel Rühmliches zu erzählen wissen. Zwar erwähnt der Frankfurter Studiosus Michael Frank, der auf seinen Reisen vor 300 Jahren auch nach Berlin kam, neben den Obstgärten besonders auch den »Weinwachs« an der trebbinischen Seite, also im Süden der Stadt bei dem heutigen Kreuzberge, wo die letzten Weinberge 1740 ausgerodet wurden. Der aus dem Jahre 1757 stammende Schmettausche Stadtplan, aus dem, wie nebenbei bemerkt sei, der Talrand in voller Deutlichkeit, wenn auch in der dem damaligen Stande der Kartographie entsprechenden willkürlichen und systemlosen Manier eingetragen ist, zeigt im Süden der Stadt keinerlei Weinberge mehr. Jedoch befanden sich früher u. a. zwei städtische Weinberge an der heutigen Bergmannstraße, die nach Ausweis der Kämmereirechnungen im Jahre 1695 für 36 Tonnen Wein die Summe von 144 Talern einbrachten. Doch kann der Weinbau hier naturgemäß nur von geringerer Bedeutung gewesen sein als an dem nach Süden und Südwesten gelegenen, der vollen, noch durch keinerlei Mietskasernen beeinträchtigten Bestrahlung ausgesetzten Abhange des Barnim, wo das Andenken an jene glücklichen Zeiten in den Namen zweier, die Hauptzugänge zu jenen Weinbergen bildenden Straßen erhalten geblieben ist. Lag doch an dem heutigen Weinbergsweg der früher nach seinem zeitweiligen Besitzer, dem Feldmarschall Sparr, benannte spätere Wollanksche Weinberg, der das gesamte von jenem Wege und der Zehdenicker, Choriner sowie der Fehrbelliner Straße umschlossene Viereck einnahm und von dem hier besonders stark entwickelten Talgehänge in seiner ganzen Längsausdehnung durchzogen wurde. Die Weinstraße ihrerseits führt zu jenen zusammenhängenden Weinpflanzungen, die sich von ihrem Ausgange am Talrande nach Westen hin über die heutige Barnimstraße, sowie den hochgelegenen Platz der Bartholomäuskirche erstreckten und in noch größerer Ausdehnung jenseits der damaligen Bernauer- (heutigen König-)straße den ganzen südöstlichen Abhang des mehrfach genannten Prenzlauer Berges überzogen. Vielleicht erzählen dort noch heute Sprößlinge jener Rebstöcke, die sich in »hängenden Gärten« leidlicher Daseinsbedingungen erfreuen, von der ehemaligen Bedeutung, die das Talgehänge des »vorsintflutlichen« Urstromes im Leben der Berliner Bevölkerung hatte.

So knüpfen sich die Fäden zwischen den ins Dunkel der Vorgeschichte reichenden Entwicklungsphasen unserer Erde bis zu den freundlichen Gebilden der Kultur und bieten der Heimatkunde reizvolle Anregungen.

W. Pütz in der Brandenburgia, Monatsblatt der Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 9. Jahrgang 1910. Verlag von P. Stankiewicz' Buchdruckerei, Berlin.

Von George Hesekiel.

Die Städte Berlin und Köln sind zu Anfang wendische Fischerdörfer gewesen. Der Name Berlin kommt aus der wendischen Sprache. Man nannte es das Dorf »to dem Berlin«, d. h. auf dem wüsten Acker, weil das Dorf auf dem sandigen, unbebauten Boden des rechten Spreeufers lag. Der Name Köln kommt ebenfalls von den Wenden, denn Kol bedeutet in ihrer Sprache einen Pfahlrost und »Kolne« ein Haus, welches auf einem solchen Pfahlrost erbaut ist. Köln aber liegt auf dem linken Spreeufer in Sumpf und Morast, und fast alle Häuser dort stehen auf Pfählen. Zwar haben die Gelehrten etliche solche Etymologien oder Ableitungen verwerfen wollen. Es haben ihrer viele gesagt: der Name Köln komme von dem lateinischen Worte colonia, und wolle sagen, daß die Stadt gegründet und benamset worden sei von einer niederländischen Kolonie. Sie führen für ihre Behauptung zweierlei an: erstlich die Stadt Köln am Rhein, so eine römische Kolonie gewesen sei und Colonia Agrippina geheißen habe; zweitens aber zählen sie die Namen derjenigen holländischen Geschlechter auf, die noch heute zu Köln oder Berlin florieren, als da sind: Grävelhout, Brügghe, Assegraap, Krenevout, Ryke, Haydike u. a. m. Was aber das erste betrifft, so ist das wohl ein sehr schwacher Beweis, und was das zweite angeht, so wissen wir aus den Rykeschen Familienschriften, daß Berlin und Köln schon ganz stattliche Orte waren, als die Niederländer hier einwanderten. Auch wäre es seltsam, wenn mitten im wendischen Lande Köln und Berlin allein nicht wendische Namen hätten. Alle Orte ringsum sind wendisch genannt, als: Brennibor oder Brandenburg, welches eine Schutzwehr des Waldes bedeutet; Potzdupimi oder Potsdam, zu deutsch das Eichendorf; Köpenick, das Dorf am Graben; Glienick, an der Lehmgrube; Brietz, das Birkendorf; Buckow, das Buchendorf; Lietzen, das Buschdorf; Spandau kommt von dem wendischen Wort »spanjah« (schlafen) und bedeutet einen Ort der Ruhe; Pankow hat seinen Namen von Panke, welches eine Haselnußschale bedeutet; Stralow von strahla, der Pfeil. Wenn nun fast alle Orte in der Umgegend Berlins ihren Namen aus dem Wendischen haben, so ist wohl anzunehmen, daß die wendische Ableitung der Namen Berlin und Köln die richtige sei. Andere Gelehrte wollen den Namen Berlin aus dem lateinischen Worte » berlia« ableiten, welches ein Weideland bedeutet, oder auch von briolium oder perivolium, wie man einen Tiergarten im Lateinischen zu nennen pflegt. Aber keiner dieser Herren hat vermocht, etwas Stichhaltiges für seine Behauptung aufzubringen. Endlich sind in neuester Zeit noch etliche dagewesen, so gewollt haben, daß Berlin seinen Namen hätte von Alberto Urso, vom Markgrafen Albrecht dem Bären, der die Stadt gegründet und einen Bären in seinem Wappen geführt haben soll. Solche Behauptung haben sie unterstützen wollen durch das Berlinische Wappen, welches einen schwarzen Bären zeigt. Aber es ist dem nicht also. Markgraf Albrecht wird zwar von den Chronisten häufig Albertus ursus, der Bär, genannt, doch nur, weil er tapfer wie der Bär seine Feinde bekämpfte. In seinem Wappen aber führte er keinen Bären, sondern einen Adler und den Ballenstedtischen Balken. Auch hat Markgraf Albrecht Berlin nicht gegründet, denn lange bevor er florierte, lagen diese beiden Orte am linken und rechten Ufer der Spree.

Berlinisches Historienbuch. Berlin, Hermann Hollstein.

Eine neue Ableitung des Wortes »Berlin« findet sich in den »Mitteilungen des Fischereivereins für die Provinz Brandenburg«. Berlin verdankt seine Entstehung bekanntlich seiner Lage an der engsten Stelle des Spreetales, wo sich verhältnismäßig leicht ein Übergang vom Teltow nach dem Barnim herstellen ließ. Derartige Übergänge stellte man in alten Zeiten häufig nicht durch Brücken her, sondern durch breite Dämme, die den Fluß überquerten und als Furt, nebenbei auch noch als Fisch- und Mühlenwehr dienten; zum Beispiel diente in dieser Weise früher der Mühlendamm. Solche Wehrbauten hießen nach den dabei verwendeten Baumstämmen (wendisch »bar«) auch »Bäre«, Fähre, Wuhre, und Burg und Stadtanlage benannten sich dann nach dem kennzeichnenden Wehrbau, dem »Bär«. »to dem Berlin« (d. h. »am Bärlein«) wäre demgemäß eine Verkleinerungsform, die auf einen zweiten, kleineren Dammbau hindeuten würde. Zu dieser Auslegung würde auch die dialektische Aussprache des Wortes Berlin stimmen, die im Volksmund der umliegenden Gegenden wie »Barlin« klingt.

Von Dr. Ernst Karber, Direktor des Berliner Stadtarchivs.

Genau so wie das Dasein Berlins beruht das aller märkischen, ja aller ostelbischen Städte auf der Besiedlung ursprünglich slavischen Gebietes durch deutsche Kolonisatoren, gleichviel, ob sie an der Stelle alter slavischer Ortschaften oder als völlig freie Schöpfungen entstanden. Wären die ausgesprochenen Eigenschaften des Berliners aller Zeiten durch diesen Akt der Entstehung seiner Stadt bestimmt, dann müßten Brandenburg an der Havel, Frankfurt an der Oder und Prenzlau, müßten die altmärkischen Städte wie Stendal und Tangermünde, müßten Meißen und Dresden und die anderen Städte des Freistaates Sachsen, müßten die mecklenburgischen und pommerschen Städte den gleichen » genius loci«, den gleichen Ortsgeist besitzen wie Berlin. Davon kann natürlich nicht die Rede sein, selbst wenn man eine innere Verwandtschaft alles Ostelbiertums zugibt, deren Quelle übrigens weniger in seinem kolonialen Ursprung, als in der besonderen Eigenart der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung namentlich des preußischen Staates zu suchen sein wird. Diese aber ist ohne die Persönlichkeiten der Hohenzollernschen Regenten nicht zu verstehen. Der Große Kurfürst, Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. haben die Grundlagen, wie für den preußischen Staat, so für die Eigenart des Preußentums geschaffen, obgleich die Hohenzollern dem alten fränkischen Kulturboden entstammten.

Das Wesen des Berlins der Geschichte wird nur der zu zeichnen wagen dürfen, der nicht in der Einheit, sondern in der Bewegtheit, nicht in der Gleichheit, sondern im Wandel das Wesen geschichtlichen Geschehens sieht. Wohl wird das Vergangene selten völlig ausgelöscht; aber indem Zeiten und Menschen sich wandeln, entsteht plötzlich vor dem Auge des später Geborenen eine neue Stadt. Eine andere ist die Stadt des Mittelalters, ist die werdende Residenz des Ständestaates, ist das Berlin des Absolutismus und die Stadt des zur Herrschaft gelangten modernen Bürgertums. Unmöglich, in den knappen Rahmen eines Aufsatzes die Fülle bewegten Lebens zu bannen, die wir die Geschichte Berlins nennen. Die entscheidenden Charakterzüge nur jeder der vier Entwicklungsstufen will ich anzudeuten versuchen.

Am Anfang steht die mittelalterliche Stadt, die Schöpfung der Kolonisationszeit. Sie verdankt den Urenkeln Albrechts des Bären, Johanns I. und Ottos III. ihr Dasein, und sie beherbergt nicht untertänige Wenden als Hauptbestandteile der niederen Bevölkerungsschichten in ihren Mauern, sondern sie ist rein deutscher Art. Hier hat man nicht, wie zuweilen behauptet wird, einen Mischdialekt aus deutschen und slavischen Elementen, vielmehr reines Niederdeutsch gesprochen. Die Sprache des mittelalterlichen Berlin ist uns durch Hunderte von Urkunden und durch das berühmte Stadtbuch aus dem Ende des 14. Jahrhunderts überliefert und wissenschaftlich durch Agathe Laschs ausgezeichnetes Buch über die Geschichte der Schriftsprache in Berlin bekannt. In diesem Buch werden auch die sprachgeschichtlichen Gründe für die Vermischung von Dativ und Akkusativ in der heutigen Berliner Umgangssprache klargestellt. Sie hat mit wendischen Einflüssen nicht das geringste zu tun. Wenn der heutige Berliner das Plattdeutsche nicht mehr versteht, dann rührt das daher, daß sich in der Residenz der Hohenzollern vom 16. Jahrhundert an und ganz wohl erst durch die Arbeit der Volksschule des 19. Jahrhunderts das Hochdeutsche stärker durchgesetzt hat als in anderen Städten des ursprünglich niederdeutschen Sprachgebietes. Von den wesentlichen Eigenschaften des heutigen Berlin läßt sich kaum etwas in dieser mittelalterlichen Stadt entdecken, deren Blüte zwar auf dem Handel beruhte, die aber bis in die Spitzen des Bürgertums hinein fest mit dem flachen Lande verwachsen war und ein nüchternes, streng an Religion, Recht und Sitte gebundenes Volk beherbergte.

Wie fast alle aufstrebenden Städte des Mittelalters hat Berlin bald eine ziemlich selbständige Politik gemacht, aber nie im Gegensatz zur Landesherrschaft. Mit dieser ist Berlin erst unter Kurfürst Friedrich II. in den vierziger Jahren des 15. Jahrhunderts in jenen Streit geraten, der seine Selbständigkeit für immer gebrochen, es aber dafür zur Residenz der Hohenzollern gemacht hat. Unter Friedrichs Nachfolgern sind es nur die Städte der Altmark, in denen der Widerstand gegen das kurfürstliche Regiment zu blutigen Zusammenstößen führt. Während Berlin in der Zeit zwischen 1448 und 1648 dem landesherrlichen Willen immer gefügiger wird, bleiben doch die Formen der alten Ratsverfassung und auch das äußere Bild der mauerumwehrten mittelalterlichen Stadt erhalten. Aber die Reformation, der Hof und die durch ihn herbeigezogene stärkere Einwanderung aus den westlichen und südlichen Kulturgebieten Deutschlands bestimmen das geistige, kulturelle und wirtschaftliche Antlitz der Stadt in dieser Übergangszeit. Der lutherischen Reformation haben sich die Berliner mit ganzem Herzen ergeben; ihretwegen ist noch einmal nach dem Übertritt des Kurfürsten Johann Sigismund zum reformierten Glauben ein nächtlicher Aufruhr in der Residenz ausgebrochen. Auf die Lebensauffassung der führenden Kreise der Bürgerschaft wie auf die äußere Kultur übte das Beispiel des genuß- und kunstfreudigen Hofes trotz der allmählich schwieriger werdenden wirtschaftlichen Lage der gesamten Mark Brandenburg entscheidenden Einfluß aus. Die ausgesprochen märkische Art Berlins in Sprache, Recht und künstlerischem Gestaltungswillen schwächte sich bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges in den höheren Schichten des Bürgertums immer mehr ab.

Was sich von der Verfassung des mittelalterlichen Berlin noch gerettet hatte, war nicht stark genug, um die Stürme des großen Krieges zu überdauern. Die städtische Selbstverwaltung wich dem absoluten Willen des Preußischen Staates nirgends so früh wie in Berlin, dessen Bürgern politische Widerspruchsgedanken unendlich fern lagen. Dafür gab der Staat oder vielmehr sein Oberhaupt, der absolute Herrscher, der Residenz reichen Ersatz. Er legte ihr ein neues Gewand an, ließ die Mauern und Türme des Mittelalters verschwinden und an ihre Stellen moderne Festungsanlagen treten, vergrößerte sie durch neue Stadtteile und ließ in ihren Straßen jene öffentlichen und privaten Prachtbauten sich erheben, deren Zahl ebenso unsere Bewunderung verdient wie ihre künstlerische Vortrefflichkeit. Berlin, unter Joachim II. in seinen Hauptstraßen eine Renaissancestadt geworden, wurde nun eine Barockstadt. Zugleich übernahm der Staat mit der Sorge für das Wohlfahrts- und Armenwesen, für Pflasterung, Beleuchtung und Reinigung der Straßen die Pflichten, die aus der repräsentativen Eigenart der Residenz flossen. Durch ihre Wirtschaftspolitik erhoben die Hohenzollern Berlin zur ersten Handels- und Industriestadt ihrer Länder. Sie bauten Kanäle, gründeten Fabriken und zogen französische Flüchtlinge und aus Wien vertriebene wohlhabende Juden heran. Das Berlinertum zu Ende des 18. Jahrhunderts war von völlig anderem Schlage als das zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Daran hatte zuletzt auch eine geistige Bewegung ihren Anteil: die durch Friedrich den Großen, man möchte sagen, zur Staatsreligion erhobene Aufklärung. Sie ist es, die dem geistigen Antlitze Berlins bis heute unverwischbare Züge aufgepreßt hat. Von Gegnerschaft wider Staat und Königtum war diese Aufklärung himmelweit entfernt; Berlin blieb noch Jahrzehnte hindurch eine hohenzollernsche Stadt.

Eines hat der Absolutismus seinen Bürgern nicht geben können, staatliches Verantwortungsgefühl. Das entquoll erst der Reformzeit der Stein und Hardenberg und den sie abschließenden Freiheitskriegen. Aus ihnen ging das neue Berlin der bürgerlichen Selbstverwaltung hervor. Daß es, zum ersten Male seit 400 Jahren, in einen politischen Gegensatz weniger zum preußischen Staat als zu der Königsgewalt Friedrich Wilhelms IV. geriet, war die Folge der nach 1815 in Preußen siegreichen politischen und dann auch religiösen Reaktion. Durch die Märzrevolution, und stärker noch durch die Konfliktszeit der sechziger Jahre, kam das liberale Berliner Bürgertum in eine Frontstellung zu den herrschenden Gewalten innerhalb des preußischen Staates.

Diese Dinge gehören genau so zum Wesen Berlins wie die wirtschaftliche und kommunale Arbeit, die es im 19. Jahrhundert geleistet hat. Seine wirtschaftliche Stellung im vorausgehenden Zeitalter dankte es dem Königtum, den von diesem herangezogenen fremden Industriellen und der Erziehung seiner Einwohner zu hochwertiger Arbeit. Als nach dem Zusammenbruch des friederizianischen Staates die Hilfe von oben fortblieb, waren im Berliner Bürgertum die sittlichen und die technischen Kräfte vorhanden, die den wirtschaftlichen Neubau errichteten. Diese Jahrzehnte, in denen es nun schon ganz auf schnelles und selbständiges wirtschaftliches Denken und Handeln ankam, haben die hellen und scharfen Züge in dem Gepräge Berlins noch verschärft, die ihm seit der Aufklärung eigen waren. Die wirtschaftlichen Erfolge wie die kommunale Entwicklung, die in wenigen Jahrzehnten durch den unerhörten Aufschwung des städtischen Schulwesens, durch Kanalisation, Krankenhäuser, Markthallen, Straßen- und Brückenbauten das innere und äußere Bild der Stadt veränderten, haben zusammen mit der neuen Stellung Berlins als Reichshauptstadt den schon unter dem Großen König erwachten Stolz des Berliners auf seine Stadt zu freilich nicht immer liebenswerten Ausmaßen gesteigert. Dieser Stolz beruht auf sehr tatsächlichen Leistungen, und wenn er sich manchmal in »vorlauter Unkultiviertheit« äußert, so dürfen wir nicht vergessen, daß ein immerwährender Strom tatkräftiger, aber bildungsarmer Einwanderer aus den ländlichen Bezirken des Ostens sich nach Berlin ergossen hat. Gerade die unter ihnen, denen es gelang, schnell vorwärts zu kommen, trugen nach außen die unerfreulichen Züge zur Schau, die übrigens mehr oder minder jeder aufstrebenden Großstadt nachgesagt werden können. Dafür wurde die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft vielleicht ebenso stets wieder aufgefrischt durch diesen Zuzug, dem noch nicht in dem kalten Daseinskampf der Millionenstadt die weicheren Empfindungen abhanden gekommen waren.

Eine Kennzeichnung des heutigen Berlins sollen diese Bemerkungen natürlich nicht sein. Schon deshalb nicht, weil Berlin weniger als je eine Einheit ist. Im Mittelalter, und noch in der Zeit etwa bis zum Großen Kurfürsten, einte, trotz der Unterschiede in Bildung, Reichtum und sozialer Stellung, die Religion alle Stände, führte sie allsonntäglich im Gottesdienst zusammen. Ein familienhaftes und nachbarliches Gefühl durchdrang noch die ganze Einwohnerschaft. Das wurde anders, als aus der kleinen die große und am Ende die Millionenstadt wurde. Die sozialen und geistigen Trennungsgräben wurden tiefer, der Charakter Berlins und seiner Bewohner widerspruchsvoller. Für die Eigenart des Berlins unserer Tage wird man kaum eindeutige Fassungen finden können, wenn man sich nicht auf solche Allgemeinheiten zurückziehen will wie auf die Bezeichnung Berlins als Stadt der Arbeit. Aber damit geraten wir auf Probleme, deren Lösung dem Soziologen gehört. Dem Geschichtsschreiber muß es genügen, zu zeigen, wie sich das Schicksal und damit auch das Wesen Berlins im Laufe der Geschichte gestaltet hat.

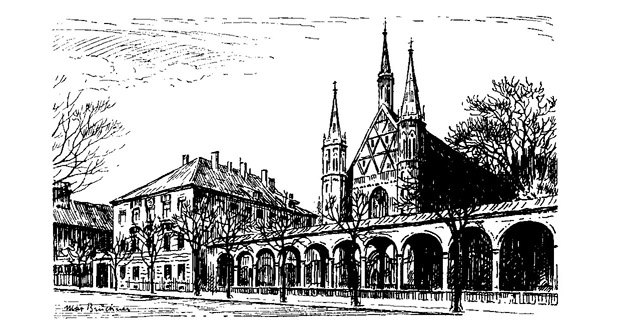

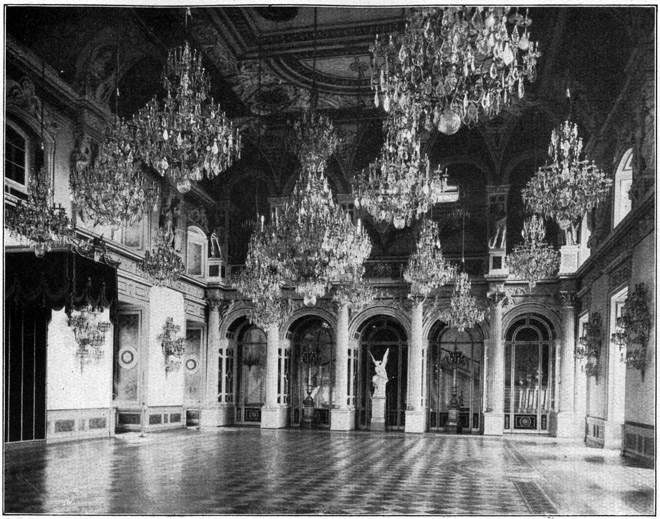

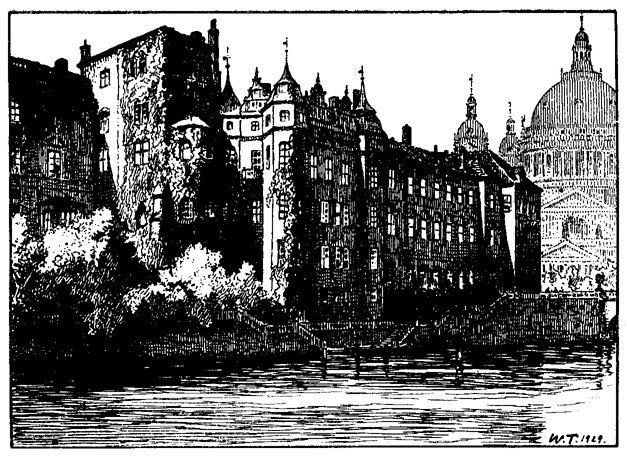

Die Klosterkirche in Berlin vor dem Umbau 1928.

Von Karl Scheffler.

Alle Hauptstädte Europas sind anders entstanden als Berlin. Sie sind geworden wie sie sind, weil sie von Anfang an natürliche Mittelpunkte waren und Sammelbecken, in denen die besten Kräfte des Volkes in dem Maße zusammenflossen, wie das Gemeinschaftsbewußtsein wuchs; weil sie das Herz der Länder waren, zu dem alle Kräfte hinstreben, um gleich auch wieder befruchtet zurückzukehren. Darum finden wir in Hauptstädten wie Paris, Wien, London, Kopenhagen, in Großstädten wie Hamburg, Köln, Dresden oder München immer eine wirkliche, in sich abgeschlossene Stadtwirtschaft und eine Bevölkerung, die einen Volkskern darstellt. Eine Bevölkerung, die bestimmte nationale Eigenschaften in Reinkultur verkörpert und in der alles, was in der Provinz Instinkt ist, Kulturbewußtsein gewinnt. Anders in Berlin. Das ist entstanden infolge eines Vorstoßes pionierender germanischer Stämme ins Wendengebiet. Es ist in der Folge nur gewachsen, wenn neuer Zuzug aus dem Westen, dem Süden oder gar aus fremden Ländern kam. Stieg die Bevölkerungsziffer, so geschah es, wenn Markgrafen, Kurfürsten und Könige neue Kolonisten in die Mark zogen. Berlin ist buchstäblich geworden wie eine Kolonialstadt, wie im neunzehnten Jahrhundert die amerikanischen und australischen Städte tief im Busch entstanden sind. Wie der Yankee das Produkt von deutschen, englischen, irischen, skandinavischen und slawischen Volkselementen ist, so ist der Berliner das historische Produkt einer Blutmischung, deren Bestandteile aus allen Gauen Deutschlands, aus Holland, Frankreich und den slawischen Ländern stammen. Niemals wäre diese künstliche Mischung möglich gewesen, wenn nicht die Eroberung des Neulandes, wenn nicht die Not des Lebens einigend gewirkt hätte. Nur durch den harten Zwang von Gefahr und Not waren die fremdartigen Elemente zu verschmelzen. Auswanderer pflegen nicht der Blüte des Volkes anzugehören. Der Tüchtige, der es zu etwas bringt, ist zu allen Zeiten daheim geblieben und hat zu Hause das Regiment geführt. Die Kolonisten, die nach dem freudlosen Osten zogen, in die freudlose junge Germanensiedlung Berlin oder die sich dahin ziehen ließen, zuerst von den Lokatoren, Siedelungsunternehmern. Mönchen und Markgrafen, später von den Kurfürsten und Königen und endlich von den neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten der Großstadt, das waren im wesentlichen halb oder ganz Enterbte. Es waren energische, willensstarke, beutehungrige und freiheitsdurstige Menschen, erblose Söhne, Unterdrückte, Besitzlose und solche, die zu Hause nicht im besten Ruf standen. Und dann der große Haufe Vertriebener oder Ratloser, die sich von Unternehmern durch die Anpreisung wohlfeilen Anbaulandes herüberziehen oder sich von Voraufgegangenen herüberlocken ließen. Ein Kulturbildner ist solche Mischbevölkerung nicht. Sie kommt spät oder gar nicht zur Ruhe des Genusses, wird schwer nur zu einer geistigen Einheit und findet darum nicht schöne Lebensformen. Aber dafür wird sie widerstandsfähig, praktisch, hart und zähe im Daseinskampfe, wird yankeehaft unternehmend und tüchtig im Wollen und Vollbringen.

Mühlendamm

Nach einer farbigen Zeichnung von Heinrich Zille

Als der Sohn eines bunten Auswanderergeschlechts ist der Berliner also, wie er uns aus den Jahrhunderten entgegentritt, zu betrachten. Als ein Abkomme jener ersten Altfriesen Und Niedersachsen, die im zwölften Jahrhundert aus der Altmark vordrangen, die Wenden nach Alt-Kölln, auf die sumpfige Flußinsel zurückdrängten und sich am rechten Ufer des Flusses festsetzten; als ein Nachfahre jener von den Zisterziensern geführten Germanisierer, jener von dem Wendenbesieger Albrecht dem Bären herübergerufenen Rheinländer und Niederländer, deren Erfahrung in der Kultivierung sumpfigen und sandigen Landes sie als besonders geeignet zur Bewirtschaftung des märkischen Bodens erscheinen ließ. Aber nach den ersten Pionieren, die zugleich mit Pflug und Schwert eroberten, drangen jahrhundertelang dann neue Ansiedler herzu, sie kamen von allen Seiten während der Regierung der Askanier und Wittelsbacher, während der Kämpfe zwischen Bürgern, Adel und Fürsten, während die Mark erobert, verwüstet, verpfändet und von den Reichsfürsten so recht wie ein fernes Meiergut behandelt wurde, von dem nur der Zins interessiert. Sie kamen als Söldner, Abenteurer und Vaganten und blieben als Kolonisten, als Ackerbürger, Handwerker oder Krämer in Kölln und Berlin. In dem Maße, wie die besiegten Wenden dann nicht mehr so sehr als Feinde, als Tieferstehende betrachtet wurden, als man sie nicht mehr so strenge zwang, in Kietzen und Sumpfdörfern den neuen Herren aus dem Wege zu gehen, fand in der Folge auch eine germanisch-slawische Blutmischuug statt. Wie viele Bestandteile der wendischen Sprache in die der Eroberer hinübergenommen wurden, und wie dadurch ein charakteristisches Kolonistenjargon entstand, so mischte sich auch vom Denken und Empfinden der Besiegten manches in das der Sieger, wesentliche Züge dessen ausprägend, was uns in der späteren Geschichte als märkisch und berlinisch entgegentritt. Diese germanisch-slawische Blutmischung hat ja im ganzen Nordosten, bis hinunter nach Sachsen und Schlesien, einen eigenen Typus geschaffen; in Berlin entstand daraus aber eine eigene Spielart, weil die Blutmischung dort früher und gründlicher als anderswo erfolgte. Diese Mischung hatte längst begonnen, als die Hohenzollern in die Mark kamen, als der schwarze Tod würgend durch die schmutzigen Gassen der beiden Spreestädte Kölln-Berlin schritt, die junge Siedlung entvölkernd und immer neuen Zuzug aus dem Reich fordernd. Am Anfange des 16. Jahrhunderts werden charakteristische Schimpfreden, wie »wendische Hunde« oder »wendische Bankerte«, die vorher oft genug bei Tumult und Aufruhr über den Mühlendamm und die Lange Brücke herübergerufen worden sind, bereits vergessen worden sein. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten sich die unendlich fremdartigen Bestandteile der Doppelstadt notdürftig schon geeinigt; oder sie hatten sich vielmehr im wahren Sinne des Wortes »zusammengerauft«. Als dann aber der Dreißigjährige Krieg die am Flußübergang allen durchziehenden Soldatenhaufen offen daliegenden Städte schwer getroffen, ja fast vernichtet hatte; als die Bevölkerung infolgedessen so gelichtet worden war, daß man in Berlin nur noch 556 Haushalte und in Kölln 379 zählte; als in der unter schwedischer Oberhoheit sich hinfristenden Stadt so großes Elend herrschte, daß von den Bürgern ernsthaft der Plan einer Massenauswanderung, einer Aufgabe der Stadt erwogen wurde, da waren es wieder fremde Einwanderer, vom Großen Kurfürsten nun herbeigerufen, die die Lücken füllen mußten. Daß Berlin nach dem Dreißigjährigen Kriege so ganz verzagen konnte, ist ein deutliches Zeichen, daß es zu diesem Zeitpunkt sogar eine Stadt mit unerschütterlichem Stadtbewußtsein noch nicht war. Magdeburg ist in schrecklicherer Weise zerstört worden, aber niemand hat daran gedacht, die Stadt aufzugeben. Denn in diesem Falle war die Stadt ihren Bewohnern eine Heimat, eine rechte Vaterstadt; und das eben vermochte selbst das Berlin der Spätrenaissance seinen Bürgern noch nicht zu sein. Die Doppelstadt war einmal kein natürlicher Mittelpunkt, zu dem das Leben des Landes immer aufs neue hinstrebte und in dem sich die Besten des Volkes sammelten, sondern ein vorgeschobener Posten, der von Jahr zu Jahr aufs neue verteidigt sein wollte und zu dem immer neue Menschenmassen, Germanen und Slawen, Franzosen und Juden halb gewaltsam hingeführt werden mußten. Und als sich die Straßen nun unter des Großen Kurfürsten klug ordnender und mehrender Regierung wieder füllten, als die zerstörten Häuser aufgebaut, die leeren Wohnungen bezogen und neue Stadtteile angelegt wurden, da konnte ein schöpferisches Heimatsgefühl selbst von diesem genialen Mann nicht mitgeschaffen werden. Denn nun wurde Berlin von neuem der Ort eines wahrhaft kolonialen Völkergemisches. Die französischen Hugenotten, die in so großer Zahl herbeigezogen wurden, daß man ihnen besondere Stadtteile mit eigenen Schulen, Gerichten, Kirchen und Spitälern anweisen mußte, die lange Zeit mehr als ein Fünftel der ganzen Bevölkerung ausmachten und die französische Sprache in Berlin einbürgerten, brachten fremde romanische Elemente und Kulturformen, die ganz äußerlich bleiben mußten, weil die östliche Stadt für die Segnungen der eingeführten Industrien längst noch nicht ein fruchtbarer Boden war; die einwandernden Holländer suchten dort, wo sie als Baumeister und Unternehmer Wirkungsmöglichkeiten fanden, ihre heimische Lebensart in die Mark zu übertragen, ohne daß ein starker Stadtgeist ihre Eigenart doch hätte verarbeiten können. Daneben kamen dann Scharen von Pfälzern und Schweizern, von Salzburgern und von böhmischen und mährischen Methodisten. Es bedurfte wieder der angestrengten Arbeit einiger Menschenalter, bis die Refugiés Berliner, die Holländer, Waldenser, Österreicher und alle die anderen gute Märker geworden waren. Die Stadtbevölkerung wirkte sogar noch ganz uneinheitlich und setzte sich aus vielen verschiedenen Interessenkreisen zusammen, als Friedrichs des Großen Kriege, als die aus Werbetruppen bestehenden Heere immer neue Volkselemente wieder in die junge Preußenresidenz brachten, als dieser mächtige Wille eine eigene »Kommission zur Herbeischaffung von Kolonisten« einsetzte und seine Gesandten in den fremden Ländern anhielt, »fleißigen und arbeitsamen« Arbeitern alle möglichen Vorteile zu versprechen; als er mit Hilfe von Pfälzern, Schwaben, Polen, Franken und Westfalen den Oderbruch trocken legte, mehr als eine Provinz »im Frieden« eroberte, und als alle diese Fremdlinge von nun an Berlin als ihr Stadtzentrum zu betrachten hatten. Nichts ist bezeichnender dafür, was der jungen Kolonialstadt auch zur Regierungszeit des großen Friedrich noch am meisten not tat, als der fast verzweifelte Ausruf des großen Kolonisators: »Menschen, vor allem Menschen!«

Es leuchtet ein, daß eine so gewordene Bevölkerung nicht schöpferisch in den Dingen höherer Kultur sein kann. Dazu gehört Ruhe, beharrendes Behagen und eine sichere, stetige Entwicklung. Nicht einmal eine Fremdkultur konnte entstehen. Denn die aus alten Kulturbezirken kommenden Fremden, denen in Berlin so bereitwillig Unterkunft gewährt wurde, waren durchweg Vertriebene, Flüchtlinge und Besitzlose. All ihr Sinnen mußte viele Geschlechter hindurch darauf gerichtet sein, ein neues Hauswesen zu gründen, aus dem Nichts neuen Wohlstand zu gewinnen. Sie mochten wollen oder nicht: auch sie waren darauf angewiesen, materiell zu handeln und zu denken. Das heißt: auch sie mußten sich dem Geiste der Stadt unterwerfen, dessen Schicksal von je darin bestand, daß die Bewohner Berlins zuviel immer mit dem Erhaltungskampf, mit dem Ringen um die nackte Existenz zu tun gehabt haben, um zum Gefühl ihrer selbst kommen zu können, um des Überschusses fähig zu sein, woraus Kulturformen erst hervorgehen.

Eine Stadtbevölkerung mit gewissen typischen Zügen tritt dem Betrachter erst in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts entgegen. Um diese Zeit waren die Volksteile und Rasseneinflüsse besser verschmolzen als jemals vorher oder nachher, und man erblickt darum nur in dieser Zeit ein Berlinertum mit eigentümlichem Gesicht. In den Friedensjahrzehnten nach dem Siebenjährigen Kriege und mehr noch nach den Befreiungskriegen kommt endlich der fremde Einschlag als ein bestimmter berlinischer Zug zum Vorschein. Ein leises Bürgerbehagen macht sich bemerkbar. Die Berliner dieser Zeit sind immer noch ein »verwegenes Geschlecht«, wie Goethe sagte, sind nüchtern, praktisch, materiell und schwer einzuschüchtern; aber sie beginnen endlich doch im gewissen Sinne eine Einheit zu werden. Sie beginnen ihre Sendung, den Wert ihrer Eigenart zu begreifen. In dem Berliner, wie er eigenartiger nun hervortritt, ist nichts Faules. Er ist bildungshungrig bis zum Übereifer und eifersüchtig bedacht, alles zu Begreifende zu verstehen; aber er ist als Skeptiker und Ironiker – sogar Selbstironiker – auch der geborene Kritiker aller Werte, die er selbst hervorzubringen nicht imstande ist. Reich an Interessen, aber nicht begeisterungsfähig, überall immer mit seiner bilderlosen Phantasie die Materie berührend; ohne natürliche Anlage für das zwecklos Schöne und musikalisch Klingende, aber tauglich für jede Arbeit fast, die der Tag fordert und die dem Tage nützt. Romanischer Esprit ist in diesem Berliner zur Lust am parodistischen Witz geworden und süddeutsches und niederländisches Kulturbewußtsein zum Kulturehrgeiz. Nachklänge des Slawentums sind bemerkbar, und man entdeckt viele provinzielle Kleinbürgerzüge, die aus Schlesien und Sachsen stammen. Eine trockene Gefühlskälte herrscht vor, und in vielen Äußerungen kommt der spöttische Neid leidenschaftlich sich selbst Belehrender zum Vorschein. Es fehlt das Pathos, das falsche, aber auch das echte, und damit fehlt die Fähigkeit, sich schön darzustellen. Es ist in dieser Stadtbevölkerung keine Großsinnigkeit und keine aristokratische Läßlichkeit; statt dessen ist ihr viel bäuerische Pedanterie, viel Formelwesen eigen. Aber auch die Verschlagenheit und List der jahrhundertelang arm und kümmerlich dahin Lebenden und hart um die Existenz Kämpfenden ist darin. Und damit hängt dann eine weltkluge Heuchelei zusammen, die sich hinter schnoddriger Aufrichtigkeit nur halb verbergen kann. Nichts scheint ursprünglich und natürlich im Berliner der besten Zeit sogar, als nur seine Unliebenswürdigkeit und sein Kolonistendünkel. Keine andere Stadtbevölkerung zeigt so viel Ordnungssinn, Gehorsam und Manneszucht; aber keine hat auch so wenig Sinn für Natürlichkeit. Das Kulturverlangen äußert sich als Unersättlichkeit; aber in dieser Unersättlichkeit ist dann wieder wahre Lebenskraft.

Daß dieser Berliner der besten Zeit, dem die nüchterne Lebenspraxis höher stand als alles andere, sympathisch gewesen sei, kann man also nicht sagen. Aber er hat immerhin endlich ein bestimmtes Gesicht. Die karge Natur seines Landes, die Geschichte seiner Stadt hat ihn zur Sachlichkeit erzogen, hat ihn die Tugenden der Einigkeit schätzen gelehrt und aus ihm ein vortreffliches Material für politische Ordner, einen unübertrefflichen, mannszuchtgewohnten und doch rauflustigen Soldaten gemacht. Dieser Typus, der im Bürgerlichen etwa wie ein provinzmäßiger Yankee wirkt, der bei allem Unternehmungsgeist immer etwas Untergeordnetes behält und dessen Leitwort Pflicht heißt, wirkte auf den Süd- und Westdeutschen fremdartig und unangenehm. Verwandt mit dem Berliner empfand in den Zeiten des deutschen Partikularismus nur der östliche Landsmann, der Schlesier und Sachse, der Westpreuße und Märker, kurz der Bewohner des Kolonialbodens. Denn dieser fühlte, wie sehr seine Interessen mit denen Berlins übereinstimmten. Vom Süden, vom Westen aber sah man mit tiefem Mißtrauen auf das sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zu immer größerer Macht emporarbeitende Berlin, sah mit peinlicher Verwunderung auf die Kolonialstadt, die sich eben anschickte, der Reichspolitik bestimmende Wendungen zu geben, und die dem Gefühl des im Mutterland Wohnenden doch immer noch fern und fremd, ja beinahe undeutsch erschien.

A. Scheffler, Berlin. Ein Stadtschicksal. Berlin-Westend, Erich Reiß' Verlag.

Von Karl Scheffler.

Die Geschichte der geistigen Kultur in Berlin ist nichts anderes als die Geschichte eines Willens, der sich unter schwierigen Ausnahmebedingungen bemüht, die Kulturstufe des Mutterlandes zu erreichen. Berlin ist von vornherein zurückgesetzt im Wettkampf um schöne Daseinsformen; darum muß es durch all die Jahrhunderte hinter den Fortschritten der westlichen und südlichen Kultur dienend einhergehen. Erst im 18. Jahrhundert bildet sich langsam und zögernd etwas wie eine Stadtkultur aus; erst als die ursprünglichen Schöpfungskräfte draußen im Reich erlahmen, als die unpersönliche Nachempfindung der neuen Zeit den Siegeszug beginnt, nimmt auch Berlin teil am Kunstleben der Nation. In den ersten fünf Jahrhunderten seiner Existenz kann Berlin in keiner Weise den wichtigsten Kunst- und Kulturstätten zugezählt werden. Aus dem Mittelalter, aus der Renaissance ist kein Bauwerk von höherer Bedeutung erhalten. Nirgend findet man die Zeichen eines mächtigen katholischen Willens oder eines selbstbewußten protestantischen Geistes; es zeigt sich in der Baukunst bis nahe an das 19. Jahrhundert kaum schon ein Zeichen höher gearteter Bürgergesinnung; und es bleibt bis zum Tode des Großen Friedrich die fürstliche Baukunst selbst etwas künstlich Eingeführtes.

An den Zelten im Tiergarten

nach einer Radierung von Daniel Chodowiecki

Ein Hauch des Alters wenigstens, wenn auch nicht der Schönheit, würde von den wenigen mittelalterlichen Kirchen ausgehen, wenn blinder Restauratoreneifer sie nicht umgestaltet, sie nicht umgefälscht hätte. Echt sind heute von den ältesten Berliner Kirchen, der Nikolaikirche, der Marienkirche, der Heiligengeistkapelle und der Klosterkirche, nur noch einzelne Teile des Gemäuers, spärliche Mauerreste, aus Findlingssteinen gefügt, und ein paar ziegelsteinerne Wände aus der späteren Periode märkischer Backsteinarchitektur. Es fehlt den immer wieder skrupellos restaurierten Kirchen darum sogar die Atmosphäre des Alters, die selbst das Nüchterne sonst verklärt; sie stehen fremd im neuen Berlin, in keiner Weise das Stadtbild beherrschend. Vor ihnen kommt selbst der nicht auf seine Kosten, der mit dem Auge des Kunsthistorikers prüft und sich die Bauwerke im Geiste so wiederherstellt, wie sie einst gewesen sind. Denn als Beispiele nordischer Ziegelgotik verdienen diese Kirchen kaum Erwähnung. Überall in der Mark und an der Küste der Ostsee findet man denselben Materialstil weitaus künstlerischer und edler durchgeführt als in Berlin. Die alten Berliner Kirchen sind unsagbar kunstlos. Man geht unberührt an der Fassade der jetzt der Handelshochschule eingefügten Heiligengeistkapelle vorüber; es riecht die aufgeputzte alte Nikolaikirche nach moderner Regierungsbaumeister-Gotik; und kein Hauch musikalisch gefügter Schönheit geht auch mehr von der umgebauten Klosterkirche aus, einer ehemaligen Mönchskirche, die von allen Berliner Gotteshäusern einst am reichsten ausgebildet war. Einen schwachen, arg gebrochenen Nachklang spürt man einzig von der Marienkirche auf dem Neuen Markt. Aber dieser Eindruck geht zum guten Teil dann von der geistreich krönenden Turmarchitektur aus, die Langhans im 19. Jahrhundert dem alten Stumpf hinzufügte. Dabei sind alle diese Kirchen nicht eigentlich klein und armselig angelegt. Sie sind den Maßen und dem materiellen Aufwand nach stattlich genug; aber ihnen allen ist der Stempel phantasieloser Kahlheit aufgedrückt. Nicht puritanischer Geist hat sie gebaut, sondern die Gleichgültigkeit, die das übliche tut, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Diese Kirchen sind wahre Denkmale der Lieblosigkeit. Die Gemeinde, die sie baute, fühlte sich nicht als Persönlichkeit und hatte darum nicht das Bedürfnis, sich selbst mittels der Baukunst höhere Gleichnisse vor Augen zu stellen. Selbst in der Zeit des Bürgerrausches und des städtischen Hochgefühls noch wurde der Tempelgedanke in Berlin klein und geschäftsmäßig begriffen. Man sieht an dieser Kirchenarchitektur, daß eine die Tiefen bewegende religiöse Idee in der Kolonialstadt nie Wurzel zu fassen vermochte.

Etwas anderes als die Grundmauern dieser Kirchen ist aus dem ältesten Berlin nicht erhalten. Es gibt in dem Häuserchaos der Hauptstadt noch ein paar alte Höfe und Gassen, auf denen die Schatten der Jahrhunderte liegen. Aber sie können das Berlin des Mittelalters nicht lebendiger machen. Sie sind mehr eng, schmutzig und rumpelig als charakteristisch und malerisch. Man muß schon in die Museen gehen, ins Märkische Museum, oder nach Potsdam, wo im Babelsberger Park die alte Gerichtslaube allzu säuberlich aufgebaut worden ist. Aber wer geht wohl ins Museum, um eine Stadt kennen zu lernen! Was nicht der Stadtgrundriß, was nicht die Architektur unmittelbar erzählt, das bleibt tot und ist des Anschauens kaum wert.

Die Renaissance, die so vielen Städten im Reich bürgerlichen Charakter verliehen hat, ist an Berlin dann spurlos fast vorübergegangen. Außer einigen Grabdenkmalen und Portalen ist nichts geblieben als der alte Teil des Kurfürstenschlosses an der Spree. In der Ansiedlerstadt Berlin wuchsen zwischen 1500 und 1600 leistungsfähige Baumeister noch nicht heran, trotzdem die Stadt zu dieser Zeit auf einem Gipfel des Reichtums und der wirtschaftlichen Macht stand. Mit dem neuen repräsentativen Baumaterial, dem sächsischen Sandstein, kamen aus Sachsen auch die Renaissancebaumeister. Oder sie kamen als halbe Abenteurer noch weiter her, aus Italien zum Beispiel, Kunstelemente, die in einer fruchtbareren Kulturzone gereift waren, künstlich verpflanzend. Es wurde der Sachse Kasper Theiß herbeigerufen, um die kurfürstliche Zwingburg gefällig auszubauen, es wurde mit großen Ehren der Italiener Graf Rocco von Lynar aufgenommen, es baute an den alten Teilen des Schlosses der Dresdner Peter Kummer und der Italiener Peter Niuron, der dritte Sachse Balthasar Benzelt und der dritte Italiener Giovanni Battista Sala. Jeder brachte etwas Neues und setzte das Begonnene fort, wie er mochte und konnte; und ist dadurch auch ein leidlich malerisches Nebeneinander entstanden, so kann doch der alten Schloßarchitektur gegenüber nicht im geringsten die Rede sein von einer besonderen berlinischen Renaissancekunst. Weder der Fürst noch die Adligen und Bürger waren zu dieser Zeit schon reif dafür, klar wollende Bauherren zu sein. Trotz eines gewissen städtischen Wohllebens in dieser Epoche, trotz kaufmännischer Regsamkeit und weitverbreiteter Handelsbeziehungen war im Wesen von Fürst und Volk noch etwas Verbauertes. Im Adeligen war was vom Raubritter, im Kaufmann etwas Hausiererhaftes, im Ackerbürger etwas vom Squatter und im Handwerker etwas vom Gelegenheitsarbeiter; und der Fürst fühlte sich noch halb wie ein Eroberer im halb erst kultivierten Land. Was die Stadtbewohner dieser Zeit geschaffen haben: die Adelshäuser in der Nähe des Schlosses, die Bürgerwohnungen und große Teile des Schlosses – bis auf spärliche Reste ist alles verschwunden. Und dieser Umstand eben ist ein Beweis dafür, wie bedeutungslos die Werke dieser Renaissancezeit waren; denn aus einem starken Bedürfnis erwachsene, von einem hohen Kulturwillen gebildete Bauwerke verschwinden nicht ganz und gar. In dem Mangel an Pietät alten Bauwerken gegenüber ist immer auch ein Instinkt, daß diese Bauwerke der Pietät nicht würdig sind. Auch in der Renaissancezeit wurde in Berlin im wesentlichen nur für das nächste Bedürfnis gebaut, kalt, gleichgültig und lieblos.

Es kamen dann Jahrzehnte großer Not, die die Stadt dem Untergang nahebrachten. Und dieser schnelle Verfall der verhältnismäßig reichen und mächtigen Stadt ist wieder ein Beweis, wie äußerlich Reichtum, Kultur, Tradition und Stadtgefühl im beginnenden 17. Jahrhundert noch waren. Als der Dreißigjährige Krieg zu Ende ging, muß es in Berlin geradezu trostlos ausgesehen haben. Die kolonisierende Tätigkeit, worauf die Kraft der Stadt nun einmal beruhte, war durch den Krieg jahrzehntelang gehemmt worden. Bürger, die sonst Güter und Ländereien bis an die Oder bewirtschaftet hatten, die mit Korn bis Hamburg handelten und Berlin zum Marktplatz des fernsten Ostens machten, mußten in diesen unruhigen Zeiten jede weitblickende Unternehmertätigkeit aufgeben. Und damit wurde der Stadt eine Reichtumsquelle nach der andern verstopft. Nun ist eine nüchtern und zweckmäßig gebaute Kolonialstadt erträglich, wenn Tätigkeit und Bewegung sie erfüllen; ist sie aber nicht einmal mehr eine Arbeitsstadt, so wirkt sie gleich auch proletarisch. Berlin-Kölln müssen in dieser Zeit darum einen unendlich armseligen Eindruck gemacht haben. Die Doppelstadt sah nicht aus wie eine Acker- oder Handelsstadt und nicht wie eine Haupt- oder Garnisonstadt; die Kirchen erhoben sich kalt und nüchtern als Zeichen einer kalten und nüchternen Vergangenheit, die Fürstenburg lag fremd und leblos da, halb in willkürliche Renaissanceschnörkel gekleidet und halb ein Festungswerk; und die ausdruckslosen Häuser des Adels waren planlos in den Straßen um das Schloß verteilt. Die ungepflasterten, dorfartigen, von Schmutz starrenden Straßen säumten Reihen zerfallender, zur Hälfte leerer, formloser Häuser, halb bürgerlich und halb bäuerlich. Eine Doppelstadt ohne Mittelpunkt, ohne rechte Verbindung mit anderen Städten, verwahrlost und arm: so recht ein im fernen Osten vergessenes und verkommenes Vorwerk des um kirchliche Dogmen sich dreißig Jahre lang bekämpfenden Deutschtums.

Der Große Kurfürst ist nach diesen schweren Jahren der Doppelstadt ein Retter und Erneuerer geworden, wie er es der ganzen Mark wurde. Er erst hat die Kolonialstadt zur wirklichen Residenz, zur Hauptstadt und Fürstenstadt gemacht. Was dieser bedeutende Mann aber architektonisch für Berlin getan hat und was unter seiner Regierung von anderen getan worden ist, auch das wirkt im Stadtbild nicht viel natürlicher als das vorher Geschaffene. Friedrich Wilhelm hat Ordnung gemacht, hat die Stadt mit neuen Befestigungen umgeben und ganz neue Stadtteile für neue Einwanderer gebaut; er hat die Anlage der Fürstenstadt beschleunigt und in den Stadtplan zuerst ein reicheres darstellendes Element gebracht. Aber das war kluge Willkür und konnte unter den gegebenen Verhältnissen nichts anderes sein. Franzosen und Holländer wurden in die Residenz gezogen und damit französische und holländische Kulturelemente. Der Kurfürst dachte an Paris, an das Louvre; aber er dachte an das Repräsentative aus seinen beschränkten, märkischen Mitteln heraus, als überlegender Hausvater und Berliner. Auch der Akt fürstlicher Willkür, der in der Anlage der Linden, in der Gründung der Dorotheenstadt lag, ist bestimmt von berlinischer Gesinnung. Es fehlte von vornherein der große Stil, die geniale Rücksichtslosigkeit, weil das Geld fehlte, das sichere Selbstbewußtsein und die Ruhe des Genusses. Was fürstlich werden sollte, geriet garnisonmäßig; aus der via triumphalis wurde eine Paradestraße, und der Platz des Lustgartens wurde zum Exerzierplatz. Die fürstlichen Baupläne konnten den ganz großen Zug nicht haben, weil es einfach an Material, an Masse fehlte: an einer stark bevölkerten, reichen und dichtangebauten Stadt. Und die Franzosen und Holländer, die in die neuen Stadtteile kamen, hatten zudem das Beste ihres Kunstsinnes daheim gelassen; denn sie mußten vor allem um eine neue Existenz ringen. Wo sie im Sinne ihrer Heimat an der bürgerlichen Architektur mitbauten, wo sie den Bürgerhäusern eine bessere Form zu geben wußten, wo sie Grachten mit Ziehbrücken, Bollwerken und Speichern errichteten, da geschah es in einer gleichgültigen Weise, der siegreiche Kraft nicht innewohnte. In der Folge erst, aus der romantisch-germanischen Blutmischung, gingen selbständigere märkische Kulturarbeiter hervor. Eine Stadt im höheren Wortsinne wurde Berlin darum auch unter dem Großen Kurfürsten noch nicht.

K. Scheffler, Berlin. Ein Stadtschicksal. Berlin-Westend, Erich Reiß' Verlag.

Von Willy Pastor.

Ein verwickelter, aber durchaus organischer Vorgang rief die mittelalterliche Stadt ins Leben. Blicken wir, uns diesen Vorgang zu erklären, auf das Werden des Waldes. In der jungen Schonung können die Bäume noch dicht beieinander stehen, es ist Platz für sie alle da. Wachsen die Stämme aber hoch, so wird eine Auswahl unvermeidlich, und jener Vorgang stellt sich ein, den kurzsichtige Geister einen Kampf ums Dasein nennen. Man vergißt bei einer solchen Deutung, daß schließlich nicht die Bäume selbst einander das Leben schwer machen, sondern daß der Boden den einen Stamm gedeihen, den andern verkrüppeln läßt. Die Erde schuf sich den Baum als ein Organ, tote Stoffe dem Leben wieder nutzbar zu machen. Für einen ersten Abbau genügt da wohl noch seichtes Wurzelwerk. Geht es aber in tiefere Schichten, so bedarf es weitergreifender Wurzeln und kräftiger Stämme, die Stoffe zu sammeln und umzusetzen. Da muß denn das Leben der vielen kleinen Bäume hinübergleiten in das der wenigen großen.

Die Siedelungen des deutschen Urwaldes, die Einzechten und Gehöfe, waren gut für eine erste Rodung. Aber so groß ihre Zahl sein mochte: viel verdauen konnten ihre schwachen Organismen nicht, und das mußte sie über kurz oder lang von Grund aus umgestalten.

Ohne Zweifel sind in den Hütten der alten Siedelungen bereits die meisten der Stoffe nachweisbar, die auch wir heute verarbeiten. Aus Holz und Stroh bauten sie ihre Wohnungen, sie wälzten Steine zusammen für ihre Heiligtümer, und wenn aus ihren Lehmschornsteinen der Rauch ins Blaue stieg, kam er oft genug von einem Feuer, das Metalle umschmolz. Aber in wie geringen Mengen nahmen sie das alles auf, und wie unfähig waren sie, dem gerecht zu werden, was in unzähligen Wagenzügen über die Landstraßen fuhr oder mit vollen Segeln über die Ströme glitt! Die Wurzeln griffen mehr und mehr aus, da mußten auch die Stämme dicker werden. Das heißt: wo irgend günstige Verkehrsbedingungen die Lichtungen in Fühlung brachten, nahm eine größere, feste Landstadt das Leben einer Anzahl kleiner Gemeinden in sich auf.

Das Berlin des 14. Jahrhunderts mag uns zeigen, wie sich der neue Organismus, die Landstadt hinter Wall und Graben, in seiner Gliederung und Funktion darstellt.

Das Fischerdorf Altkölln hatte an Bedeutung gewonnen als Fähr- und Schifferort am Verbindungswege wichtiger slawischer Städte. Zwei weitere Sandhügel der Spree in der Nähe von Kölln (an der Nikolaikirche und am Molkenmarkt) wurden angesiedelt. »Das Berlin« nannte sich die neue Gemeinde, eine Bezeichnung, über die man viel gestritten hat, ohne sich doch einigen zu können. Die Gründung fiel – wahrscheinlich – noch in die slawische Zeit. Beim ersten großen Zusammenstoß zwischen Slawen- und Germanentum, der im Siege Heinrichs I. an der Elbe (927) entschieden ward, wurden die Gegenden unserer Stadt direkt nicht berührt. 983 folgte dann der Gegenschlag und die nochmalige Vertreibung der Deutschen, bis endlich der Sieg Albrecht des Bären 1134 den Slawen für immer das Land entriß. Das Deutschtum konnte wie in der Mark so in Berlin seinen Einzug halten und hier die Kulturarbeit beginnen, mit der es sich jenseits der Elbe so tüchtig bewährt hatte. (Vgl. Plan S. 33.)

Aus Westfalen und den Niederlanden strömen Bauern, Handwerker und Kaufleute herbei. Klöster werden errichtet, Burgen zum Schutze der östlichen Grenze, und wo den Kaufleuten ein Ort günstig am Wege zu liegen schien, sorgten sie, daß ihm eine Kirche gegeben wurde, um deren Turm sie ihre Meßbuden aufschlagen konnten. Der Ort selbst aber wurde geschützt mit Wall und Graben.

Zu diesen Orten gehörte Berlin, oder vielmehr Kölln und Berlin. Denn lange, lange dauerte es, ehe die Schwesterstädte zu einem einheitlichen Ganzen zusammenwuchsen. 1232 erhielt Kölln, 1240 Berlin die Rechte einer Stadt. 1307 erfolgte auch ein erster Zusammenschluß beider Gemeinden, indem sie sich in einer gemeinsamen Gemeinde- und Gerichtsverfassung einigten. Aber es war eine Einigung aus rein äußerlichen Gründen. Für den Fall der Not waren sie gezwungen, fest beieinander zu stehen, im übrigen blieben sie die alten eifersüchtigen Rivalen.

Beide Städte aber, um dies gleich vorweg zu nehmen, waren nach der neuen Kolonisierung durchaus deutsche Siedelungen. Den Slawen war es unbehaglich geworden auf ihrem alten Boden. Nicht genug, daß die zugewanderten Deutschen abgabenfrei blieben, während sie verpflichtet waren, weigerte man sich auch, ihnen das Bürgerrecht zu geben. Die wendische Abstammung galt als Makel, der Wende war so ehrlos wie der Jude, der Scharfrichter, Schäfer und Musikant. Diese gesellschaftliche Ächtung war ein radikales aber sehr sicheres Mittel zur Germanisierung und berechtigt uns, im Berlin des 14. Jahrhunderts die typische deutsche Stadt des früheren Mittelalters zu sehen (des früheren Mittelalters, denn die nordostdeutschen Städte gingen in der Kultur um mindestens ein Jahrhundert nach.)

Wie es in Berlin aussah in jenen Tagen? Nun, allzu anheimelnd für einen modernen Menschen gerade nicht. Wohl zog sich hinter dem breiten Doppelgraben eine solide Mauer hin von 6 Fuß Dicke und 30 Fuß Höhe, die Tore mit Türmen flankiert und von schweren Fallgittern geschützt. Aber was diese Mauer einschloß, war wenig mehr als ein großes Dorf. Nicht einmal einen gleichmäßig sicheren Boden gewährte die Umfriedung. Über den Werder zogen sich noch breite Strecken Sumpfes. An eine Pflasterung war nicht im entferntesten gedacht, und wenn die Häuser in den Straßen sich in etwas von einer Dorfansiedelung unterschieden, so war es nur durch ihre Menge. Im übrigen fand man es durchaus in der Ordnung, vor den der Straße zugewandten Giebelseiten der Häuser hohe Dunghaufen anzusammeln, Schweinekoben an die Mauer zu lehnen und die schmalen Gänge zwischen den einzelnen Häusern als Kloaken auszunutzen.

Dennoch, ganz nur umfriedetes Großdorf war es nun doch nicht mehr. Hier und da bot das Bild der Straßen und Plätze Neuerungen, die den alten Gemeinden unbekannt geblieben waren, an den Ecken der großen Verkehrswege namentlich, wo die Vornehmen sich ihre Häuser errichtet hatten. Diese Eckhäuser waren nicht wie die übrigen bloße Holzbauten unter einem Dach von Schindeln oder Stroh, sondern aus guten Steinen geschichtet und mit Ziegeln gedeckt. Auch bekamen die Einwohner ihr Licht nicht durch die alten Hornscheiben, sondern durch die bleigefaßten runden Glasstücke, die der Handel in das Land gebracht hatte.

Die ersten Steinbauten, so unbeholfen sie sich ausnehmen mochten in der gedankenlosen Übertragung der alten Holzformen auf das neue Material, sind für die Geschichte der menschlichen Arbeit von höchster Bedeutung. In ihnen setzt der junge Organismus der Landstadt eine Art Knochengerüstes an, das sich stark genug erweisen sollte, anderen Neubildungen einen Ansatzpunkt zu bieten.

Eine unscheinbare Einrichtung, die sich auf die steinernen Eckhäuser bezog, ist hier von symptomatischer Bedeutung. Nacht für Nacht standen vor ihren Giebeln kleine Leuchtpfannen mit brennendem Kien, wie sie anfangs nur vom Rathaus niederbrannten. Alle Wohnhausbesitzer waren verpflichtet, derartige Leuchtpfannen bereit zu halten und sie auf die Warnung der Sturmglocke hin auf die Straße zu stellen und zu entzünden.

Wir mögen heute lächeln über die primitive Art solcher Anlagen. Aber sie wollen verglichen werden mit den voraufgegangenen, nicht denen, die folgten. Da kündet sich denn in diesen Spuren das Leben eines Gemeinwesens an, das sich nicht damit begnügt, eine große Anzahl Menschen an einem kleinen Ort zu sammeln, sondern das sie zu einer wirklichen Einheit zusammenschweißt, das ihnen eine bestimmte Gliederung gibt und die Funktionen des Ganzen überträgt auf die einzelnen Teile. Die Teilung der Arbeit beginnt, und damit die Geschichte der Arbeit im engern Sinn des Wortes.

In der altgermanischen Hütte konnte von einer regelmäßigen Arbeit keine Rede sein. Der Germane war vor allen Dingen Krieger. Von seiner Wohnung verlangte er nicht mehr, als der Soldat von seinem Lager. So kam es, daß man, auch wo er bekannt war, gegen den Steinbau eine Abneigung hatte, da er die Bewegungsfreiheit hemmte, und daß die festen Bauten auch auf Jahrhunderte hinaus mit ihren steilen Dächern hölzernen Zelten gleichen konnten. Selbst in ihrer Einrichtung waren sie Zelte geblieben. Die Stallungen hatte man wohl vom Wohnort getrennt, dieser selbst aber mußte (bis ins 12. Jahrhundert hinein) gleichmäßig als Schlafraum, wie als Arbeits-, Speise- und Empfangsraum dienen.

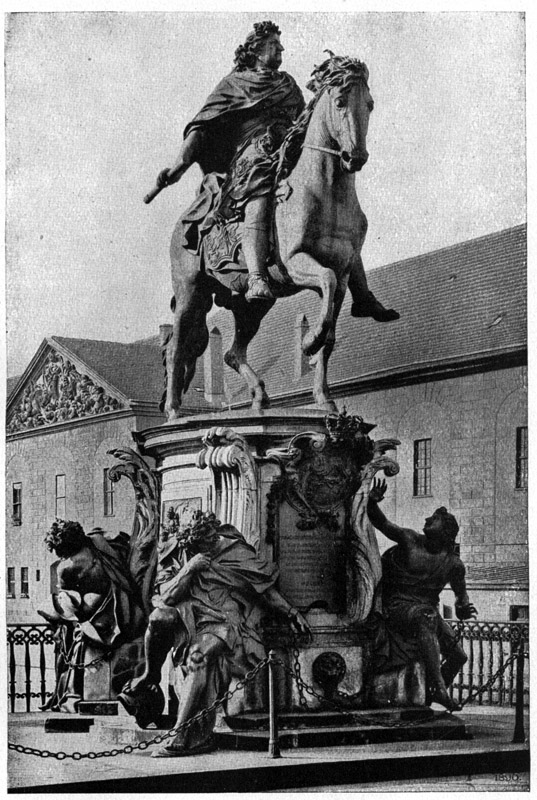

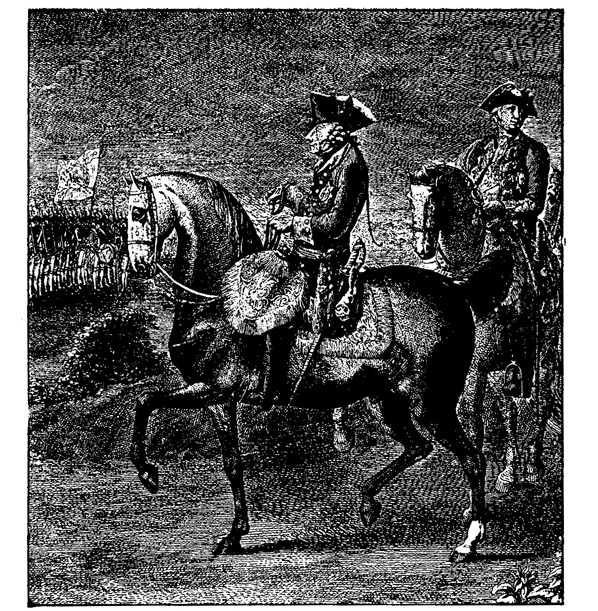

Das Denkmal des Großen Kurfürsten

Von Andreas Schlüter (1793)

Das änderte sich, als die Häuser enger mit dem Boden und untereinander zusammenwuchsen. Es war weniger Kraft für den Krieg nötig, es wurde mehr frei für die Arbeit im Hause. Langsam fing sie an, sich einen Körper anzusetzen in der feineren Gliederung, die sie allmählich dem Hause schuf.

Die Küche war der erste Raum, den man selbständig machte durch eigene Umwandung. Der Arbeitsraum folgte. Wohl ließ sich nicht daran denken, jeder einzelnen Art der Arbeit ihre eigene Werkstatt einzuräumen, doch hier wußte man sich damit zu behelfen, daß man auf die verschiedenen Häuser verteilte, was in den einzelnen Wohnungen nicht zu vereinen war. In einem Haus wurde nur Leder verarbeitet, im anderen nur Tuch, an einer dritten Stelle das Metall für die Waffen oder der Ton für das Geschirr.